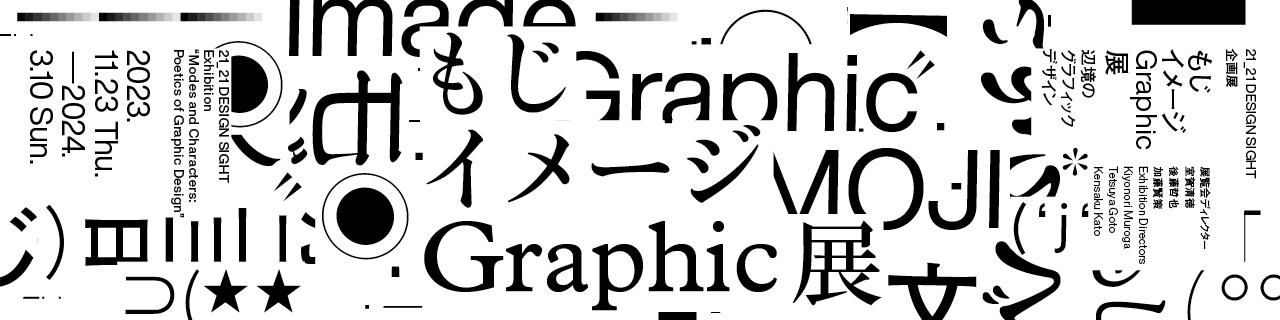

contents

ディレクター

現代のグラフィックデザインは国際的に均質化が進んでいます。世界のだれもが同じアプリケーションを使い、情報整理やそれによる問題解決を低コストで行う。そんなメカニズムがデザインの世界を支配しているようです。

けれども、アートと技術の間で発達してきたデザインには論理では説明できない感性的な側面があります。また、英語の「グラフィック」や「デザイン」という言葉の根源は、人間が自身を取り巻く世界に対して痕跡を与え、意味を発生させる行為につながっています。

本展ではそのようなはたらきを、20世紀末以降の西洋的なグローバル・デザインの潮流に対する日本の応答のなかに観察します。

現代におけるグローバル化は単なる西洋化として説明できるものではなく、さまざまな地域文化の入り混じりや、異文化を翻訳して解釈するダイナミズムのうえに成り立っています。日本の携帯電話発祥の絵文字が「EMOJI」としてグローバルな通信システムに取り入れられたことは、その一例でしょう。

そのようなダイナミズムのなかで日本のデザインについて考える際、これまでのような「日本の伝統的な美意識」を持ち出すだけでは現代のリアリティに接続できません。

そこで注目したいのが文字とデザインの関係です。日本では漢字、ひらがな、カタカナを併用し、表現のモードに応じて併用する、独自の情報空間を発達させてきました。このような構造は、文字と図像が自在に融合するレイアウトにもつながっています。

文字を横組みで打つことが日常化した時代のなかで、グローバルな情報構造と日本の文字が散らす火花のなかにどのようなデザインの可能性が浮かんでいるのか。ぜひ会場でお確かめください。

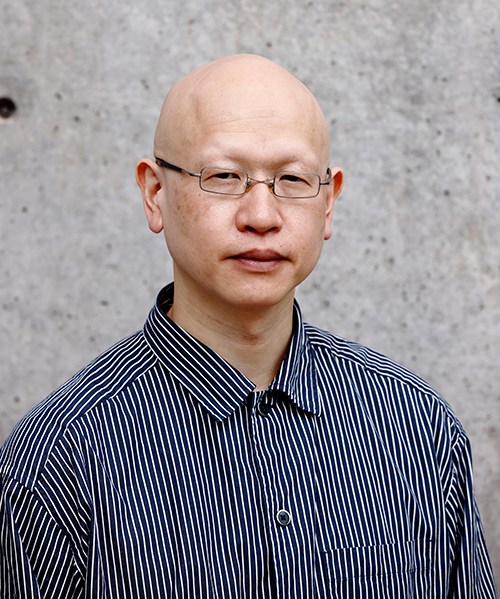

室賀清徳

室賀清徳 Kiyonori Muroga

編集者。グラフィック社所属。1975年新潟県長岡市生まれ。グラフィックデザイン、タイポグラフィ、視覚文化についての書籍の企画編集、評論、教育を国際的に行う。『The Graphic Design Review』(JAGDA)編集長。前『アイデア』(誠文堂新光社)編集長。共著に『グラフィックデザイン・ブックガイド』(グラフィック社)ほか。東京藝術大学、武蔵野美術大学非常勤講師。

これまでに10を超えるグラフィックデザイン展の企画に関わってきましたが、そのたびにグラフィックデザインをテーマにして展覧会を成立させる難しさを痛感します。グラフィックデザインは私たちの生活のなかで機能するものであり、ホワイトキューブでの展示は自明のものではありません。ひとつ(あるいは限定された数)だけ存在する美術作品の展示とは異なり、複製を前提としたグラフィックデザインの作品展示は── 一歩外にでれば手に取ってさわれるものを仰々しく扱うような──奇妙な空間を生み出すこともあります。

日常と展示空間の間にある境界線を跨いでもグラフィックデザインを躍動させる、そのために必要なのは新しい文脈に接続させること。「過去との参照関係(=引用/サンプリング)」や「つくられ方(=プロセス)」を展示するなどの方法がこれまでの成功例としてありますが、今回の展示ではポストデジタル時代に点在する視覚伝達の諸相をつなぎあわせることで、多くのデザインの歴史書がその記述を終える1980/90年代を起点とした、新たなグラフィックデザインの文脈をデザインすることを試みます。

中心に据えたのは「文字とイメージ」。これらが織りなすイリュージョンは、グラフィックデザインの根源的な働きだと言えます。現代のデザインに求められる合理性だけに矮小化されない、視覚伝達の大きな網でポストデジタル時代の表象を捉え、私たちの生活のなかに機能するさまざまなビジュアルコミュニケーションの点と点を結び、大きなグラフィックデザインの像を浮かび上がらせることで──グラフィックデザインの展示を成立させるにとどまらず──時代が変わってもグラフィックデザインが持ち続ける力について考える場をつくれたらと思います。

後藤哲也

後藤哲也 Tetsuya Goto

デザイナー/キュレーター/エディター。Out Of Office主宰。近畿大学文芸学部准教授/大阪芸術大学客員教授。『The Graphic Design Review』(JAGDA)編集委員。著書に『K-GRAPHIC INDEX』(グラフィック社)、『アイデア別冊 Yellow Pages』(誠文堂新光社)がある。

主な展覧会:Typojanchi(Culture Station 284、2013&2015)、グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史(クリエイションギャラリーG8、2018)、GRAPHIC WEST 7: YELLOW PAGES(京都dddギャラリー、2018)、FIKRA GRAPHIC DESIGN BIENNIAL 2018(シャルジャ、2018) 、アイデンティティのキキ(A-Lab、2020)、GRAPHIC WEST 9: Sulki & Min(京都dddギャラリー、2021)、ニューアイデンティティ(A-Lab、2021)、ddd DATABASE 1991-2022(京都dddギャラリー、2022)

https://outofoffice.jp/

今回の展覧会は主に1990年代以降のグラフィックデザインの事例を通して、現代のビジュアルコミュニケーションに着目します。90年代といえばグラフィックデザインの現場でDTPが一般的になってきた頃。さらにプログラミングでデザインを出力したり、インターネット上でのインタラクティブな表現も数多く出てきました。

その頃学生だったぼくは、デジタルメディアやインターネットの登場による新たな表現に心躍らせる一方で、当時すでにレジェンドだった60-80年代に活躍した名だたるグラフィックデザイナーたちにも憧れてもいました。

そのような流れのなかにあって通底しているのは、本展の大きなテーマでもある日本語的なビジュアルコミュニケーションにあると思います。当時のグラフィックデザイナーたちは例えばモダンデザインと向き合うなかで、現代の私たちはデジタルメディアに向き合うなかで、その想像力によって環境を更新してきたのではないでしょうか。

漢字、かな、カナ、alphabet。縦組、横組、ルビ表現......日本語の書字スタイルは世界に類を見ない複雑怪奇なものです。これを多くの人が当たり前に使いこなしているのは驚くべきことです。デザイナーとしてそれらの要素を手なずけ、コントロールするのは大変なことですが、その複雑さを豊かさととらえ、積極的に向き合えたらこれほど楽しい環境はありません。

展示を通して、このような日本語的ビジュアルコミュニケーションの豊かな世界を楽しんでいただけたら幸いです。

加藤賢策

加藤賢策 Kensaku Kato

グラフィックデザイナー/アートディレクター。株式会社ラボラトリーズ代表。グラフィックデザインの雑誌『アイデア』(誠文堂新光社)のアートディレクション、および「ファッションインジャパン1945-2020─流行と社会」(国立新美術館、2020)、「オラファー・エリアソン 時に川は橋となる」(東京都現代美術館、2020)、「エゴン・シーレ展」(東京都美術館、2023)、「マン・レイのオブジェ」(DIC川村記念美術館、2023)、「六本木クロッシング2022─往来オーライ!」(森美術館、2023)、「ブルーノ・ムナーリ─役に立たない機械をつくった男」(神奈川県立近代美術館ほか、2018)、八戸市美術館のシンボルマークおよびサイン計画(2021)など、美術館や展覧会に関するグラフィックデザイン、エディトリアルデザインを多く手がける。企画構成『アイデア370 特集:思想とデザイン』(誠文堂新光社、2015)、展示構成「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」(クリエイションギャラリーG8、2018)など。武蔵野美術大学非常勤講師。

www.labor-atories.com