contents

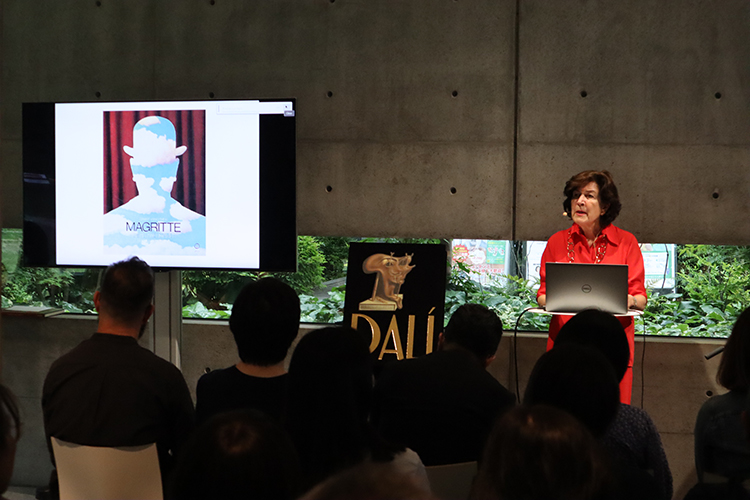

2025年5月23日(金)、ギャラリー3で「TASCHENエグゼクティブ・エディター: Dr.ペトラ・ラマーズ=シュッツェによるトーク『TASCHENの本づくり』」を開催しました。

ドイツのアートブック出版社TASCHEN(タッシェン)で長年編集者をつとめるペトラ・ラマーズ=シュッツェが、日本で初めて行った本トークでは、21_21 DESIGN SIGHTに合わせて、アートブックの愛好家や出版関係者だけでなく、デザインに興味をもつ方を中心に、広く一般に向けて本づくりを語りました。

1980年代にドイツのケルンで小さなコミックショップから始まり、現在は世界に220人のスタッフを持つユニークな存在のアートブック出版社として知られるようになった同社。その歴史と、出版シリーズを紹介した後、本づくりの哲学やシュッツェが現在取り組んでいる新しい書籍について紹介しました。

シュッツェは聴講者の質問にも多く答え、TASCHENの取り組みを通して、アートと本づくりへの情熱とこだわりが、いかに人々の生活を豊かなものにするかを考える貴重な機会となりました。

2024年9月27日(金)から2025年2月16日(日)まで開催した企画展「ゴミうんち展」の記録映像を21_21 DESIGN SIGHT公式 Vimeoアカウントにて公開しています。

映像:渡辺 俊介

* Please scroll down for the English version.

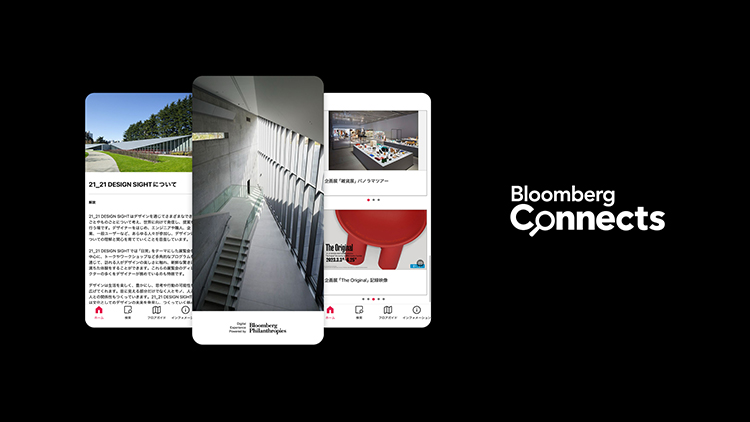

「Bloomberg Connects(ブルームバーグ・コネクツ)」にてデジタルガイドを公開しました。

過去の企画展に関するコンテンツや、建築の見どころやパノラマツアーなどを中心に、21_21 DESIGN SIGHTの情報をいつでもどこでも気軽にご覧いただくことができます。

また、「Bloomberg Connects」は翻訳機能が充実しているため、日本国内のみならず世界中のユーザーにもデジタルガイドをお楽しみいただけます。

本ガイドを利用することで、当館だけでなく世界のアートとカルチャーをより身近に感じることも可能となります。

ご利用は、アプリをダウンロードいただくか、ブラウザ版でもご覧いただけます。

アプリでのご利用

1. 以下のURLをクリック、もしくはApp StoreやGoogle Playで「Bloomberg Connects」と検索。無料でダウンロードいただけます。

・App Store(外部サイト)

https://apps.apple.com/jp/app/bloomberg-connects/id1476456847

・Google Play(外部サイト)

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bloomberg.connects.docent&pcampaignid=web_share

2. アプリを開いて「21_21 DESIGN SIGHT」と検索。言語を選択したら、ガイドを開始して多様なコンテンツをお楽しみください。

ブラウザ版でのご利用

以下のURL(外部サイト)をクリックし、21_21 DESIGN SIGHTのガイドページをご覧ください。

* アプリをダウンロード済みの場合、以下のURLをクリックすると自動でアプリが立ち上がります。

https://guides.bloombergconnects.org/ja-JP/guide/2121-design-sight

Bloomberg Connects(ブルームバーグ・コネクツ)とは

「Bloomberg Connects」は、世界の文化施設を紹介する無料のデジタルガイドです。ユーザーがご自身のモバイル端末から、いつでもどこでも簡単に芸術や文化情報にアクセスすることができます。

本ガイドには、世界有数の博物館、舞台芸術施設、野外彫刻公園や植物園など、数百もの施設が登録されています。それぞれの施設がコンテンツを展開し、開催中の展覧会情報などを発信しています。中には、専門家による解説やハイライト動画、ピンチズーム機能、展覧会マップ表示など、便利な機能が搭載されています。

アプリは、App StoreまたはGoogle Playから無料でダウンロードできます。

https://www.bloombergconnects.org(外部サイト)

A digital guide is now available on "Bloomberg Connects."

You can easily access information about 21_21 DESIGN SIGHT anytime, anywhere, focusing on contents related to past exhibitions, architectural highlights, panoramic tours, and more.

In addition, "Bloomberg Connects" features extensive translation capabilities, making the digital guide accessible to users not only in Japan, but around the world. By using this guide, users can feel more connected not only to the museum, but also to art and culture around the globe.

You can view the guide by downloading the app or using the browser version.

Using the App

1. Click on the link below or search for "Bloomberg Connects" in the App Store or Google Play. The app is free to download.

・App Store (external website)

https://apps.apple.com/jp/app/bloomberg-connects/id1476456847

・Google Play (external website)

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bloomberg.connects.docent&pcampaignid=web_share

2. Open the app and search for "21_21 DESIGN SIGHT." After selecting your language, start the guide and enjoy the diverse contents.

Using the browser version

Click the link (external website) below to access the 21_21 DESIGN SIGHT guide page.

* If you already have the app installed, it will automatically open when you click the link.

https://guides.bloombergconnects.org/en-US/guide/2121-design-sight

About Bloomberg Connects

Bloomberg Connects is a free digital guide to cultural organisations around the world. It makes it easy to access and engage with arts and culture from mobile devices, anytime, anywhere.

The guide offers information about current exhibitions at a portfolio of hundreds of participating cultural partners through dynamic contents tailored to each organisation. Participating collections currently include world-class museums, performance venues, outdoor sculpture parks, and botanical gardens. Features include expert commentary, video highlights, pinch-and-zoom capability and exhibition maps.

The app can be downloaded for free via App Store or Google Play.

https://www.bloombergconnects.org (external website)

2025年5月10日(土)、企画展「ラーメンどんぶり展」に関連して、トーク「漏庭からどん景へ」を開催しました。本展の参加作家としてサンクンコートに庭を制作したveigの西尾と、2月に終了した企画展「ゴミうんち展」で展覧会ディレクターを務めた文化人類学者の竹村眞一が登壇しました。(veigの片野は都合により欠席となりました。)

造園ユニットveigは企画展「ゴミうんち展」において、サンクンコートに「漏庭(ろうてい)」という庭を制作しました。続く企画展「ラーメンどんぶり展」では主要な樹木を入れ替え、「どん景」と名付けた新たな庭を展示しています。もともと何もない鉄板敷きのコンクリートの空間に突如現れたこの景色は、秋に植えられ、落ち葉が積もり、冬を越して春を迎えた後も、展覧会や季節を超えて変化を続けています。

それぞれの庭に込めた想いや制作の意図について、過去のveigの仕事の事例も交えながら、その庭づくりの背景を説明しました。

左から、西尾、竹村。

左から、西尾、竹村。

竹村は、都市空間に生態系を築くveigのような活動が、自然環境と人間とのポジティブな関係を築く観点から、非常に意義深い仕事だと強調しました。

竹村が驚いたのは、企画展「ゴミうんち展」の4ヶ月間の会期中に、サンクンコートに設置された「漏庭」で、部分的に約5センチも土が増えていたという事実です。もともと土のなかった地球に、さまざまな生物が何億年もの長い年月をかけて土をつくり上げてきたことを考えると、これは驚くべき現象だと語りました。西尾によれば、サンクンコートには風が吹かず、土の流出が少ないことがその要因と考えられるといいます。

企画展「ゴミうんち展」でのveigの作品「漏庭」

企画展「ゴミうんち展」でのveigの作品「漏庭」撮影:木奥恵三

続く企画展「ラーメンどんぶり展」における「どん景」では、アオダモや紅葉を赤松に変えるなど、優先樹種を変えることで新しい景色を生み出しています。赤松は「先駆ツリー(パイオニアツリー)」ともいわれ、寿命が短く、裸地にいち早く根を張り、早く倒木して土に還ることで、次世代の植物が育つ土壌を形成します。赤松は燃料革命以前に焼きものの焼成の燃料としてつかわれ、美濃焼の産地の発展にも重要な役割を果たしてきました。

veigが手がける庭は、自然のある一場面を参照しています。その庭が私たちにどんな問いを投げかけているのか、そんなことを考えながら見てほしいとトークを締めくくりました。

企画展「ラーメンどんぶり展」でのveigの作品「どん景」

企画展「ラーメンどんぶり展」でのveigの作品「どん景」撮影:木奥恵三

企画展「ラーメンどんぶり展」では、現代のラーメン屋台のかたちを3組の建築家・デザイナーが提案しています。本展の関連プログラム「ラーメン屋台 in the Garden」として、竹中工務店による「Nomad Roof」と、TONERICO:INC.による「おかもち屋台」が2025年4月26日から5月6日までの間、期間限定で屋外に登場しました。ラーメンを食べることはできませんが、現代ではほとんど見かけなくなったラーメン屋台の雰囲気を、ミッドタウン・ガーデンで味わうことのできる機会となりました。

「Nomad Roof」竹中工務店(正田智樹、海野玄陽、松井優香、森 唯人)

「Nomad Roof」竹中工務店(正田智樹、海野玄陽、松井優香、森 唯人)撮影:竹中工務店(正田智樹)

「おかもち屋台」TONERICO:INC.

「おかもち屋台」TONERICO:INC.

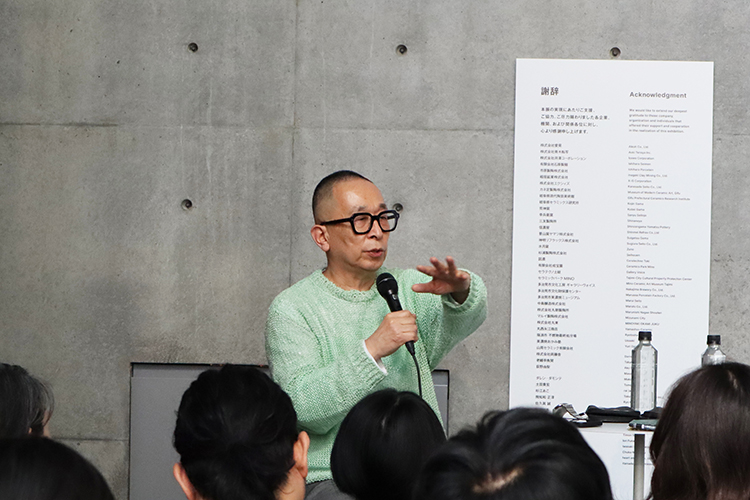

2025年3月22日(土)、企画展「ラーメンどんぶり展」に関連して、トーク「『器』からはじめるラーメン×デザイン考」を開催しました。本展のディレクターを務める、グラフィックデザイナーの佐藤 卓(21_21 DESIGN SIGHT館長)と学芸プロデューサーの橋本麻里が、対談形式で、本展開催に至るまでの経緯や展覧会の構成について語りました。

左から、佐藤、橋本。

左から、佐藤、橋本。

本展のきっかけは、今から13年前の2012年に遡ると佐藤は振り返ります。美濃焼の産地である岐阜県東濃地方の人々が、美濃焼の魅力をどのように世の中に伝えたらよいか、佐藤のもとに相談にやってきたのです。

美濃焼は、織部や志野、瀬戸黒といった桃山時代から続く伝統的な技法を有し、工芸から、マスプロダクト、タイル、工業用ニューセラミックスの分野など、ありとあらゆるものに展開しています。その広がりがあまりにも多様であるため、特徴や魅力をうまく発信できないことに地元の人々は頭を悩ませていました。

佐藤はこの話を受け、それまで専門的に学ぶ機会のなかった「やきもの」の世界を勉強できるよいきっかけになると考え、引き受けることを決めました。

美濃焼の産地に実際に足を運ぶと、歴史的背景もあり分業化されている現場の様子を目の当たりにし、その壮大さに圧倒されたといいます。このプロジェクトを進めるためには中心となる人物が他に必要だと考え、日本美術に造詣の深い橋本に声をかけたことで、両名のタッグが組まれることとなったのです。

現地に何度も通う中で、ある日佐藤は美濃焼の魅力を伝えるものとして「本」をつくることを思いつきます。その本の導入を何にするか議論していたときに、日本のラーメン丼の約9割が美濃焼であることを知り、「ラーメン」を切り口に本を編集するアイデアが生まれました。誰もが食べたことがあるであろう身近な存在、「ラーメン」を入り口とすることで、やきものに特別興味のない人にも美濃焼の魅力を伝えることができると考えました。

残念ながら、本の制作はその後しばらく眠ることとなりますが、美濃焼に関するプロジェクトは「ラーメン」という新たなキーワードを得て続いていきます。

2014年、佐藤もメンバーとして所属する日本デザインコミッティーが運営する、松屋銀座7階・デザインギャラリー1953にて、「美濃のラーメンどんぶり展」を開催する運びとなります。この展覧会は、さまざまなクリエイターらによるオリジナルのラーメン丼とレンゲ25組を並べて展示するという企画で、小規模ながらも開催され、大きな話題を呼びました。

その後、橋本の繋がりで2022年、外務省が世界3都市(サンパウロ、ロサンゼルス、ロンドン)に設置した対外発信拠点の内、JAPAN HOUSE LOS ANGELESとJAPAN HOUSE SÃO PAULOの二箇所にて「The Art of the Ramen Bowl」と題した展覧会を開催。2014年の展示よりはるかに広いスペースでの開催につき、内容も拡充しました。ラーメン文化を紹介するパートや、ラーメンと丼を要素に解剖するパート、美濃焼の伝統的な技法や多様なデザインを紹介するパートなどを追加し、「ラーメン」を入り口に美濃焼の文化を広く発信しました。

2024年には、「国際陶磁器フェスティバル美濃」に関連して、多治見市に所在する岐阜県現代陶芸美術館にて「美濃のラーメンどんぶり展 The Art of RAMEN Bowl」を開催。そして今年、21_21 DESIGN SIGHTにて「ラーメンどんぶり展」が始まり、2012年以来の東京凱旋を果たしました。

話題は、本展の展示内容の解説に移ります。

展覧会の導入部分である地下ロビーでは、年表やグラフといったデータ、あるいはポップカルチャーと呼ばれる漫画の中でラーメンがどのように描かれてきたかを読み解きながら、ラーメンの歴史と現在について考えていきます。ラーメン店の環境を「音」で感じるインスタレーション作品も体験することで、鑑賞者は「ラーメン」の解像度を上げてからその先の展示へと進みます。

ギャラリー1からギャラリー2にかけては、佐藤による、「デザインの解剖」の手法で迫る「ラーメンと丼の解剖」のパートや、ラーメン丼コレクター加賀保行による約250点の「ラーメンどんぶりコレクション」、2014年から続くアーティストらがラーメン丼をデザインする「アーティストラーメンどんぶり」に新作10組を加えた全40組が展示されています。また建築家・デザイナー3組の設計による新しいラーメン屋台も大きな見どころとなっており、佐藤・橋本の両名もこの「屋台」という存在について、畳んで移動ができるという側面が考えてみるとかなり近未来的であることや、仮設の建築物として、屋台には幾重にも可能性や面白さがあることを熱心に語りました。

そしてギャラリー2の奥のパートでは、やきもののものづくりの根源である「土」に着目した展示空間が広がります。「土をデザインする」技術によって生まれた幅広い製品の数々を一望できるようにしたことで、本展の着地点として、美濃焼の多様さを鑑賞者に示しています。

また、縄文土器が今でも遺跡からそのままの形で発掘されるように、一度高温で焼いたものは再び土には戻らないという事実から、人工物に対する責任、やきものの未来を考えるコーナーも展示。やきものを物理的に砂のレベルにまで細かく砕いた「セルベン」と呼ばれるものを粘土に混ぜ込むことで、またやきものづくりの輪の中に戻す仕組みを紹介しています。

トークの聴講者から、伝統工芸品の存続に関する話題や、佐藤が携わったラーメン店「銀座八五」に関する質問を投げかけられ、対話を楽しんだ両名。最後に、本展に展示されている中から「買うならこれだ」というラーメン丼はあるかと問われます。

橋本は、一つ選ぶのはなかなか難しいと伝えながらも、佐藤の名前を挙げました。佐藤は、自身のラーメン丼をデザインするにあたって考えたこととして、参加するさまざまなクリエイターらはきっと思いもよらないデザインのラーメン丼をつくりあげるだろうと想像したため、自分はいかにもラーメン丼らしいものをつくろうと考えたということ。少しアレンジは入れながらも、意識的に保守的なデザインにしたことなどを説明します。

また佐藤のお気に入りは、竹中直人のラーメン丼。本展のための新作の一つですが、「いい意味で破茶滅茶なデザインで、見た時に仰天した」と感想を述べました。

トークの締めくくりとして佐藤は、冒頭で話題に挙がった「本」が実は10年越しに絶賛制作中であることも紹介しました。

本展に至るまでの道のりや、展示内容、見どころについて、10年以上美濃焼に関するプロジェクトに携わってきた展覧会ディレクターの両名の口から直接語られる貴重な機会となりました。

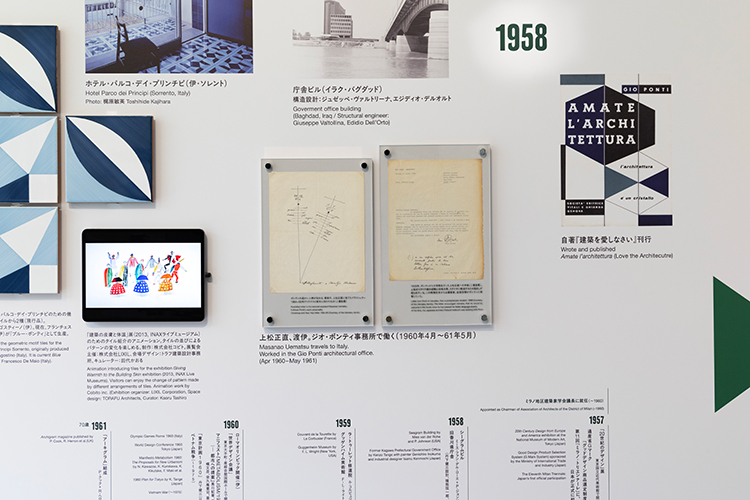

ギャラリー3では、2025年3月19日(水)から31日(月)まで「ジオ・ポンティの眼:軽やかに越境せよ。」を開催しています。

1本のスプーンから高層ビルまでデザインし、 部分から全体まで統合的に捉える「眼」を備えていたジオ・ポンティ(1891 - 1979)は、20世紀イタリアを代表する建築家です。ミラノの「ピレリ高層ビル」の外装の一部を、手間をかけてモザイクタイルで仕上げるなど、大量生産品と手仕事が混在した温かみのあるデザインを数多く手がけています。空間を彫刻作品のように考えるポンティは、照明家具、壁のタイル、食器まで手がけ、家具はいまでも復刻され販売されています。

ミラノのデッツァ通りの集合住宅にあったポンティの自宅は、約110m2の広さを緩やかに仕切るオープンスタイルのインテリアで、彫刻家ファウスト・メロッティが制作したストライプの床タイルと、グラフィックの天井によって視線に広がりを与える工夫がなされていました。本展では、自宅インテリアの一部の再構成を試み、Molteni&Cが復刻したチェアに座りながらポンティの世界観を体験できます。また、60年もの多岐にわたる仕事を振り返るグラフィカルな大パネルと合わせて、1927年リチャード・ジノリ制作の磁器や、ポンティのオリジナルスケッチ、1928年にポンティが創刊した建築誌「ドムス」創刊号特別復刻版の表紙、カトラリーやドアハンドルなどの現行品プロダクト、復刻されたタイルなどをご覧いただけます。

6,400の人々との間で交わされた9万9,900通もの書簡がアーカイブに残るポンティの手紙の多くに、チャーミングなイラストが添えられていたといいます。本展では、日本の上松正直氏に送られた手紙が特別に初公開されています。人の心を動かす名人でもあったポンティが、家族や友人を愛し、人生を愛した生き方に会場でぜひ触れてください。

Photo: Satoshi Nagare

2025年3月7日、いよいよ企画展「ラーメンどんぶり展」が開幕します。

岐阜県の東濃地方西部を中心とした地域でつくられる陶磁器の総称、美濃焼。実は日本のラーメン丼の90%は美濃焼です。2012年に始まった美濃焼に関するプロジェクトのひとつ、「美濃のラーメンどんぶり展」をきっかけとした本展では、プロジェクト開始から続く「アーティストラーメンどんぶり」に新作10点を加えた、全40点のオリジナルラーメン丼を展示。また、建築家・デザイナー3組の設計による「ラーメン屋台」や、「ラーメンと丼の解剖」、ラーメンの文化や歴史、器の産地である東濃地方の風土や環境、歴史について紹介します。

「ラーメン」を「器」からひもとくことにより、慣れ親しんだ日常の世界が、どのような要素で成り立ち、そこにどのように人やデザインが関わっているのかを発見し、その面白さを味わっていただく機会となれば幸いです。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)「MINO COSMOS」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)「ラーメンの歴史と現在」

岡 篤郎「ラーメン屋の気配」(手前)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)加賀保行「ラーメンどんぶりコレクション」

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)「ラーメンと丼の解剖」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)TONERICO:INC.「おかもち屋台」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)中原崇志「リースパネル屋台(1800+2700)×900」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)竹中工務店(正田智樹、海野玄陽、松井優香、森 唯人)「Nomad Roof(ノマド ルーフ)」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)「伝統技法ラーメンどんぶり」

会場風景(ギャラリー2 出口)

会場風景(ギャラリー2 出口)「『土のデザイン』の未来」

会場風景(サンクンコート)

会場風景(サンクンコート)veig「どん景」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)「丼自慢」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

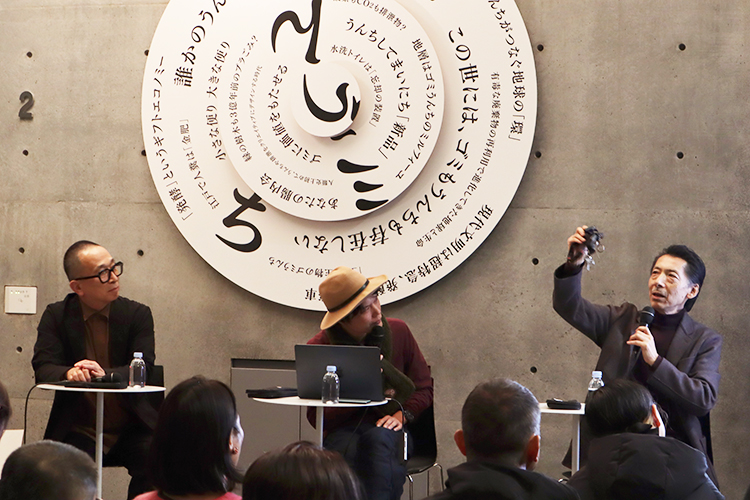

2025年1月24日(金)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、本展の参加作家で発酵の専門家として活動する小倉ヒラクをゲストに迎え、本展ディレクターの竹村眞一、佐藤 卓とともに、トーク「発酵がつなぐ循環の世界」を開催しました。

大学で文化人類学を学んだ小倉は、デザイナーの経験を経て、現在は「発酵デザイナー」という肩書きで下北沢で発酵ショップを運営するほか、日本全国の発酵文化を調べ歩き、その豊かさと面白さを伝える活動を行っています。解毒する微生物、汚水を浄化する微生物、植物の色素を変質させて染色する微生物、衣類の汚れを落とす微生物、胃の分解を促進させて胃もたれを治す微生物など、さまざまな微生物を研究し、人間と微生物の架け橋役をしているといいます。

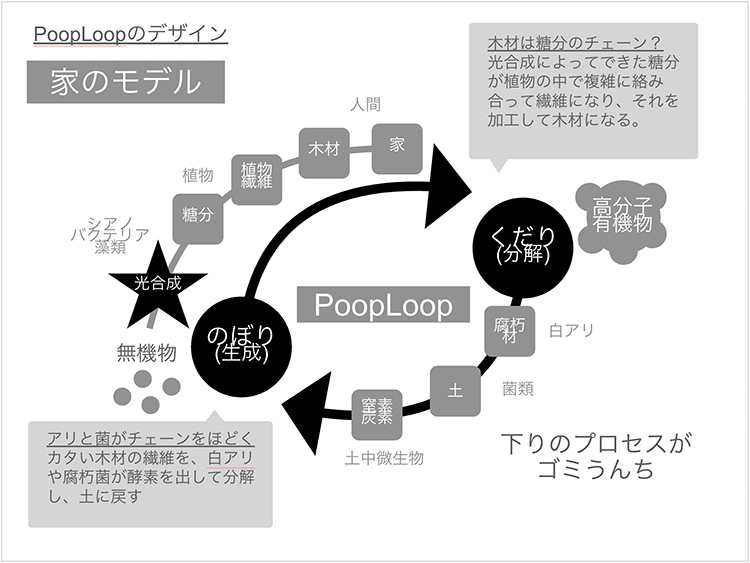

本展の準備期間中、小倉と竹村、佐藤は「ゴミうんち」とは何なのかについてディスカッションを幾度となく重ねました。初期の議論で出てきた「上り(のぼり)、下り(くだり)」という考え方について、竹村が説明します。

左から、佐藤、小倉、竹村。

左から、佐藤、小倉、竹村。竹村は、レゴブロックでタワーをつくるように、小さな物質をつなげて大きなものをつくる過程、つまり光合成で複雑な分子をつくり上げる工程を「上り(合成)」と呼び、逆に分解して循環させる過程を「下り」と呼んでいると話しました。

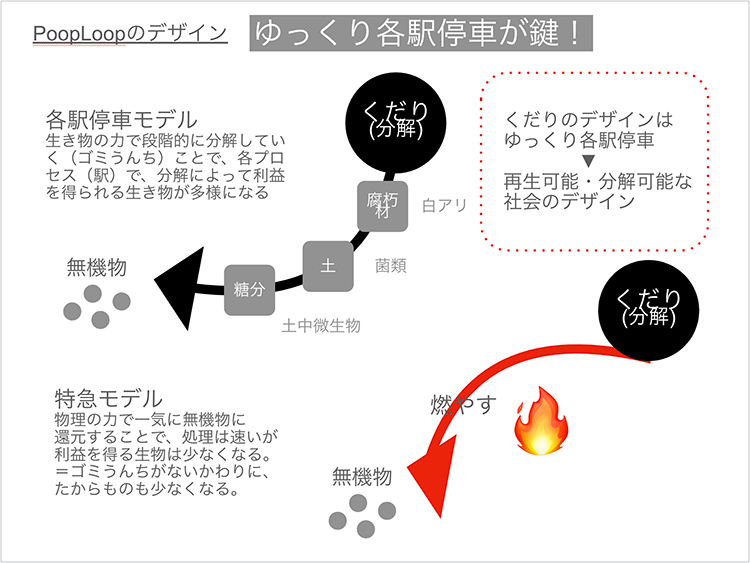

「下り」には、特急(燃やすなどして一気に分解)、各駅停車(酸素呼吸などでゆっくりとエネルギーに変換)、途中下車(発酵など、分解の途中で止める)の3種類があります。特に途中下車では、発酵微生物が途中で分解を止めているのでエネルギーが残った状態になります。このため、体に良いものとして、人間が体の中で有用に使うことができます(乳酸やアルコールなど)。逆に、一気に分解すると負担が多く、誰にとっても良くありません。ゆっくりと分解していくことが、多くの人に利益をもたらす仕組みになっています。これは小倉の考え方ですが、竹村はそのような着眼点が素晴らしいと話しました。

地球の歴史を振り返ると、植物が光合成を始めたことで急激に勢力を拡大し、地面が木々に覆われた時代がありました。この時、酸素の量があまりにも増えすぎ、酸素を使えない生物が絶滅してしまう危機が訪れました。しかし、その時に役立ったのが「カビ」だったと、小倉は話します。カビは長い分子を分解して土に戻す能力があり、それにより、これまで分解できなかった木々も分解できるようになりました。その結果、酸素と二酸化炭素のバランスが取れ、地球が今のような環境を維持できるようになったのです。つまり、現代の人類が存在するのも、カビのおかげだと言えるのです。

佐藤は、この「上り、下り」のプロセスをわかりやすく説明しようと、本展のコンセプトブック「ゴミうんち:循環する文明のための未来思考」の中で図を使って説明を試みていますが(p.58参照)、さらにわかりやすく表現することができないか、引き続き課題であると続けます。

小倉は、音楽でいうとEマイナーのような不安定なコードがあるからこそ、曲全体が安定して聞こえると話しました。不安定な部分には、何かを動かす力があり、不安定なものこそ、体が取り込みたくなるのだそうです。たとえば、ペプチドはたんぱく質の中途半端な状態で、自然界に長く存在できないからこそ、体に取り入れると安定するのです。不安定なものがサイクルの中に含まれていないと、体は喜ばないのだといいます。

この「上り、下り」の議論に関連して、小倉は20世紀は「上り」のデザインだけをしていたのではないかと述べました。つまり、すごいスピードで上ってきたから、その分、急速にゴミうんちが増えていったのではないか。そして小倉は自身の活動について、発酵デザイナーという肩書きで、下りのデザインをしているとも言えると話しました。

ライチの香りに変異する微生物や、プラスチックを分解する微生物がすでに発見されていることについてなど、来場者からの質問も交えながら話題は途切れません。佐藤は、小倉や竹村との議論を通じて、うんちを愛おしく感じるようになり、簡単に「さよなら」を言うのが惜しく感じるようになったと話しました。また、お風呂のカビさえも愛おしく思えるようになり、世の中の見方が大きく変わったとも語りました。