contents

2012年4月 (15)

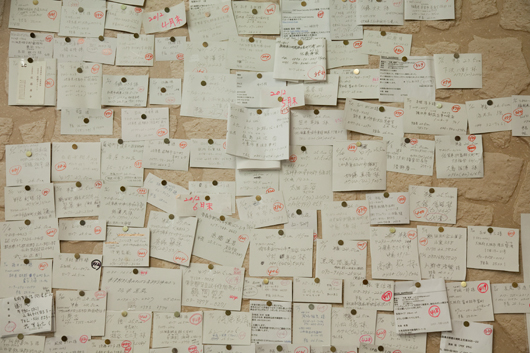

明日より、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」が開催されます。

佐藤 卓、深澤直人をはじめとしたリサーチチームが足繁く通い、集めた東北の品々。デザインの視点から展示された東北のテマヒマかけたものづくりを、どうぞお楽しみください。

トム・ヴィンセント、山中有による映像作品や西部裕介撮影の撮りおろし写真もお見逃しなく!

Photo: Yusuke Nishibe

「デザイン界のオスカー」ともいわれるデザイン・オブ・ザ・イヤーは、ロンドンのデザインミュージアムが、その年の世界のデザインから最も革新的で魅力的なデザインを選ぶ賞です。

4月24日夜に審査会が行なわれ、全7部門中、ファッション部門において、「REALITY LAB―再生・再創造」展(2010)で発表した 132 5. ISSEY MIYAKEが最優秀デザインに選ばれました。全てのノミネート作品は7月15日まで同デザインミュージアムにておこなわれる展覧会で紹介されています。

デザインミュージアム(ロンドン) Photo: © Luke Hayes

南会津から駅に向かう途中、「大内宿」にも立ち寄った。茅葺き屋根が残るというこの宿場町、今は大部分が雪に覆われている。

宿場の道沿いには雪だるまやかまくらなど、雪祭りの名残があった。かまくら初体験だという佐藤、「中もかわいい!楽しくなりますね」と楽しんだ。

静かな町並みを歩き、今日の出会いや発見を反芻する佐藤。帰り道、「展覧会でも、今日教えていただいた皆さんの背景や思いを伝えられるようにしないと」と気持ちを新たにした。

Photo: Masako Nagano

Vol.1 受け継がれていく職人たちの技術

Vol.2 若い世代がつくる農業

Vol.3 大内宿での初体験

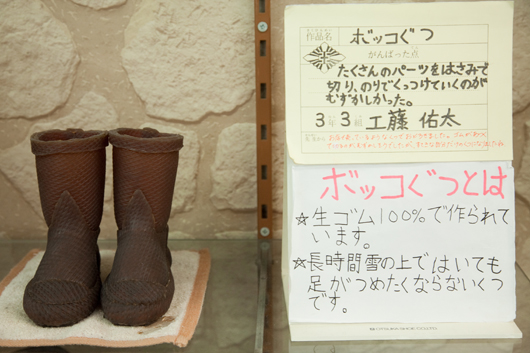

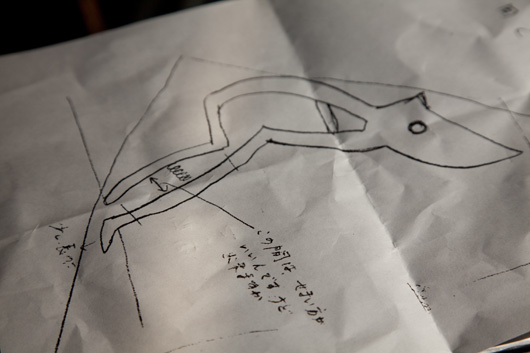

この日深澤が訪れたのは、生ゴム100%の「ボッコ靴」を手づくりするKボッコ株式会社。もともと、りんごの剪定に携わる人々やマタギが、雪山で足を冷やさないようにつくられた靴だが、現在は北海道から九州まで、日本全国から注文が相次ぎ、予約は1年待ちという。

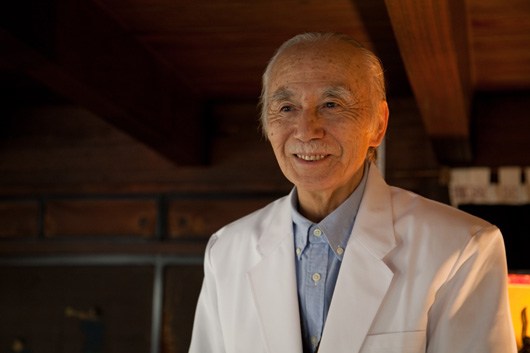

お話を伺ったのは、社長の工藤勤さん。30年前までつくられていたボッコ靴。毎年冬になるとお客様から問合せがあり、「そんなに良いものなのか」と、子どもの頃の記憶や当時の職人さんの助けを得て、10年ほどの研究期間を経た7年前に復刻した。昔の倉庫から、靴型や道具も見つかった。

深澤は、早速一足手に取り、試着することに。

「この短さがかわいらしい。とても魅力的。全国にその魅力が伝わるのが良くわかる」(深澤)。リボン状のパーツは、かんじきを装着するためのもの。

店奥の作業場で、制作プロセスを見せて頂く。

ゴム板を鋏で裁断し張り合わせる作業は、昔のままの手仕事。店の切り盛りの合間に、一日一足のペースでお一人でつくり続けている。片足分で20数パーツあり、ほとんど端材が出ないそう。場所によってゴム板が2-3枚重なるので、とても暖かく、「ボッコ靴」の由来は、「日向ぼっこ」が主流の説という。

「全部板材でつくられているところが良いですね。静かに仕事をされている、そのプロセスと哲学を、展覧会でも伝えたいと思います。」(深澤)

工藤さん、ありがとうございました!

店頭には、息子さんが工作でつくられた、ミニチュアのボッコ靴も。

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

Vol.5 日向ぼっこをするように暖かい、生ゴム100%の「ボッコ靴」

一面の雪の中、深澤が訪れたのは、青森県を代表する伝統工芸のひとつ、津軽塗の工房。

お話を伺ったのは、日本工芸会正会員の松山継道さん。江戸時代から続く津軽塗は、漆を何度も塗り重ね、黄色や緑など、カラフルな色使いが特徴。ごく薄いヒバの木地は、現在は数少ない職人に依頼している。

深澤がまず目を留めたのは、500種類以上はあるという、模様のサンプル帳。400年ほど前から蒔絵をもとに発展した、津軽塗の様々なバリエーションは、松山さんらが中心となってまとめあげ、現物は地元の博物館に収められている。

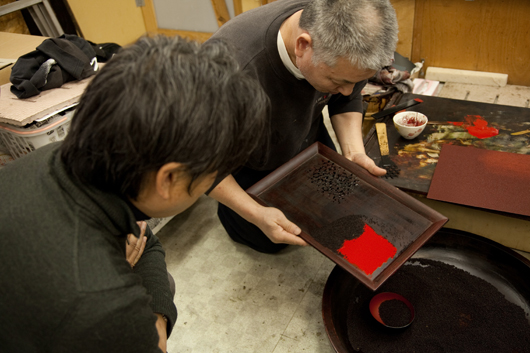

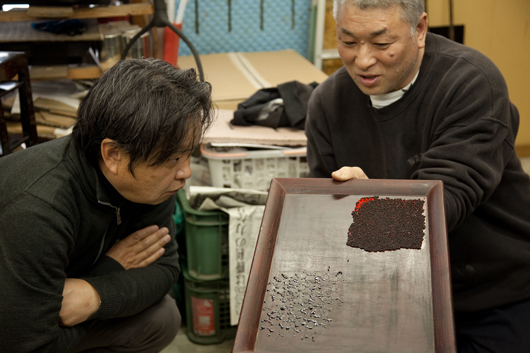

そして、この日深澤が最も注目したのが、「ななこ塗り」。

「ななこ塗り」の制作プロセスを松山さんに実演していただいた。まず、下地をした木地に赤い漆を塗る。

続いて漆の上に、菜種を撒く。「菜種は30kgほど購入しても、使える質のものは半分だけで、一度使ったら再利用はできません。ビーズなど、いろいろな素材を試しましたが、菜種でないとうまくいかないんです」(松山)。「ここまでくる試行錯誤と実験にも、テマヒマがかかっているんですね。種自体がとてもきれいでパワーがある。この微妙な均一感が良いですね」(深澤)

菜種をゆっくりと、漆に馴染ませていく。

「こうすると、種に漆がのぼっていくのがわかるでしょう」(松山)。本当に、種が漆を吸い上げていく。ある程度乾いてから、菜種を剥ぐ。

現れた凹凸に、黒い漆を塗って研ぎ出し、ななこ塗りは完成する。「時間をかけてゆっくり乾かさないとだめ。早く乾かすと黒ずんでしまう。ゆっくり乾かすことで彩度が上がるんです」(松山)。「人間の手だけではなくて、ある部分を自然に任せる。単純に見えてとても難しい仕事ですね」(深澤)

「収蔵庫の中に菜種が落ちて、小さな葉っぱが出て来たこともあるんです」と松山さん。お忙しい中、ありがとうございました!

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

東北を訪れるのは数年ぶりだという佐藤。360度を山々に囲まれた南会津には今回初めて訪れた。

軒先を覆うように大根が干されている。一度地元を離れたが、「農業を中心に若い雇用をつくりたい、実行できるパワーがあるうちに」と地元へ戻ってきた湯田浩和さん。今年の寒干し大根は2000本の仕込みをしたと教えてくれた。

何でも量産してどんどん販売するわけではないという姿勢に佐藤は「これが無理をしない、だろうか」とつぶやく。「万が一のときのために、さまざまな工夫をするんだろうな」。

築120年だという母屋には、立派な神棚があった。先代から伝わっているものがそのまま残される屋内に「代々の古き良きものが残っているというのは、素敵なことだね」と語る佐藤。

農業を継ぐと言っても、先代の作業をそのまま引き継ぐわけではない。アスパラ農家だった先々代から今は花の栽培がメイン。「ずっと同じままでいるのではなく、試行錯誤で変えたり、加えたりして、続けているんですね」と佐藤は驚いた。

「地元に戻ってくる若者を見ると嬉しくなる」と佐藤。湯田さんからは「地元に雇用が生まれれば、若い人が定住できます。定住することによって、技術や文化を伝える世代と伝えられる世代が繋がり、地域も元気になると思うんです」と語ってくれた。

湯田さん、ありがとうございました!

Photo: Masako Nagano

Vol.1 受け継がれていく職人たちの技術

Vol.2 若い世代がつくる農業

深澤は、昭和5年からりんごの剪定鋏をつくり続ける、田澤手打刃物製作所を訪れた。

工房を見渡しひとこと「まるでブランクーシのアトリエみたいだ」(深澤)

工房では、三代目の田澤幸三さんが鋏を製作中だった。この道40年の田澤さん。「一番柔らかい、安い鋼を叩いて鍛える。叩けば叩くほど、コシがあって硬くなる。一日一丁、年間に200丁の生産が無理のないペース。修理と研ぎを繰り返し、10年持つ鋏をつくり続けている」

田澤さんの手仕事を、無言で見つめる深澤。「鉄を叩いているときから、全体をコントロールしているんだ」

完成した鋏を手に取る深澤。「弘前は日本一のりんごの産地。だから日本一の剪定鋏がつくれる。この鋏も今まで残ってきたが、これからはわからない。取手がプラスチック製のカラフルな鋏がホームセンターなどで安く出回っているが、10年は使えない。すぐに使い捨てされ、鋏に愛着がわかない」(田澤)

「近代化で、ものを簡単につくれる時代になってしまった。不便なことは何でも簡単にしてしまう世の中。それ以前に考えるべきことがあるのではないか。手づくりのものがなくなると、失うものも多い」(深澤)

工房には、全国各地から特注の依頼が相次いで届く。十人十色、使い手にあわせて、りんご農家だけでなく、庭師からも難しい注文が届くという。つくり手と使い手の、直接のやりとりが続く。

田澤さん、ありがとうございました!

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

青森県弘前市は、日本一のりんごの産地。深澤はこの日、昭和48年からりんごの出荷用木箱をつくりつづける、「青森資材」を訪れた。

深澤が最初に目を留めたのは、明治時代から一箱あたりのりんごの価格を記録した、手書きの価格表。「このテマヒマが素晴しい。ぜひ展示用にお借りしたい。」(深澤)

お話を伺ったのは、青森資材代表取締役の姥澤研治さん。「戦中・戦後の食べ物のない時代には、りんごが重宝された。りんごの歴史が始まって以来、出荷には一貫して木箱を使って来た。」

「ダンボールやプラスチックなどが流通し、多くのものが様変わりする中で、なぜ木箱をつくり続けるのですか」(深澤)。「松の木箱は香りが良い。松によって色(赤み)が増し、白い箱に赤いりんごの色彩も美しい」(姥澤)。深澤は、そのひとことひとことを熱心にメモし続けた。

続いて、倉庫を案内していただくことに。倉庫前には、りんごの木箱が空高くぎっしりと積み上げられていた。

「木の板の厚みも、人の指がちょうどかけられるように、よく考えられているんですね」(深澤)

一緒に案内してくださったのは、3代目の姥澤大さん。青森県だけでつくられているというりんごの木箱。一箱にりんごが50~100個ほど入り、重さは20kg以上になる。20~25人の職人が年間に約40万箱ほど制作するが、秋の収穫と出荷のシーズンには、倉庫内が空になるという。

職人の制作現場を見学させていただく。「今回の展覧会は、同じことを繰り返してものをつくる、東北の『テマヒマ』がテーマ。簡単に使い捨てできるダンボールなどが流通する現代において、木を使った箱づくりは、まさに『テマヒマ』」と、職人たちの手さばきに見入る深澤。

深澤も、りんごの木箱づくりに挑戦した。「初めてにしてはうまいね。4代目になれるよ!」と職人。冬場は木が凍って割れてしまうので、ストーブで板を温めてからつくる。

見学終了後、青森の美味しいりんごでもてなしていただいた。「積み上げられたりんごの木箱は、展覧会の大きなシンボルになる。昔は当たり前だったことが今はまかり通らないことが多いが、昔と変わらないやり方で同じことを繰り返している東北の人々の姿と、その底力に感動した。この展覧会を見て、多くの人々が様々なことを再認識し、見直せるきっかけになればと思う。きっと良い展覧会になる。」(深澤)

姥澤さん、青森資材の皆さん、ありがとうございました!

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

2012年2月、佐藤が訪れたのは宮城県仙台市・石橋屋。明治18年より駄菓子をつくっている店舗。

赤ザラ砂糖のみでつくられている、かるめら焼き。「単純なほど難しい」と語る職人の絶妙な手さばきをのぞき込む佐藤「自然の力を引き出しながらつくるんですね」。

作業台の幅ぴったりに、飴が出来上がっていく様子を見た佐藤。「道具にも適切な長さがあり、全ての工程に無駄がない」。

職人の無駄のない動きを、一心に見つめる。

道具にも興味津々。職人たちは自ら道具を工夫し、ときにはつくることもあるそう。日々使用する道具は何十年という単位で使い込まれていく。

作業中の高熱で、火傷をすることもあったと職人。今は火傷することもなくなったと聞いた佐藤は「つくるものに合わせて手もだんだん道具の一部になっていくんですね」と納得。

「普段は見ることのない製造工程を見せていただくことで、食べる瞬間の気持ちが変わったと思う」と語る佐藤。出来たての飴「干切(ほしきり)」をいただいた。

「すごくミニマルな空間だ、機械があっても使わないなんて」と、工房内を見渡す佐藤。職人たちは長年手に馴染んだ道具と自らの身体を使って、駄菓子をつくり続けていた。

工房に隣接した店舗にも伺い、店主・大林佐吉さんに話を聞いた。「先代から続くこの駄菓子を忘れられてはならないので、広めておかないと」と笑う。

藍色の長い暖簾はお客様に腰を折って入っていただくという、「伊達商売」の証だそうだ。

大林さん、工房の皆さんありがとうございました!

Vol.1 受け継がれていく職人たちの技術

Vol.2 若い世代がつくる農業

2012年2月、深澤直人が青森を訪れた。飛行機の窓からの眺めは、一面の雪。奥には青森のシンボルで人々の信仰の対象になっている岩木山が見える。

青森を訪れるのは、初めてという深澤。「子どもの頃に青森県出身の版画家、棟方志功のテレビ番組を見て感動し、美術家の世界に入ろうと決心した」(深澤)

到着後、地図を片手に深澤がまず目指したのはホームセンター。「地元のホームセンターには、都会にはない魅力がある。時に友人のジャスパー・モリソンと二人で訪れることがある。『この椅子はどこで買った』などと、情報交換したりもする」(深澤)

ぎっしりと並ぶ日用品の一点一点を、じっくりと眺める深澤。「りんごの収穫や雪かきなど、外で仕事をすることが多いから、寒さや雪への対策がかなり切実なんだと思う」(深澤)

深澤の視点で選ばれた、青森のホームセンターの品々。「展覧会のもう一人のディレクター、佐藤卓さんに早く見せたい」(深澤)

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

展覧会公式twitter、facebook始めました。

「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」オープンに向けて、展覧会公式twitter、facebookを始めました。

関連プログラムや掲載情報など、展覧会に関する情報を随時お知らせしております。

ぜひご覧ください!

Twitter

@TEMAHIMA

http://twitter.com/#!/TEMAHIMA

Facebook

テマヒマ展〈東北の食と住〉

http://www.facebook.com/temahima

2012年3月31日に行われた、清水早苗(ジャーナリスト)によるトーク「三宅一生の仕事とその視点」の動画をご覧頂けます。

※本動画の配信は2012年4月26日を以て終了とさせていただきます。

2012年3月24日に行われた、マイケル・クロフォード(カートゥーニスト)によるトーク「『ニューヨーカー』誌カートゥーニストとしての30年」の動画をご覧頂けます。

2012年3月24日に行われた、坂田栄一郎(写真家)、亀井武彦(アーティスト)によるトーク「サプライズ・オブ・ニューヨーク」の動画をご覧頂けます。

現在開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。最終回は、本展ディレクターの北村みどりが登場します。

類のない創造を生み続けるアーヴィング・ペンさんとの13年間

── ペンさんと三宅さんのコラボレーションに一番近くで携わられ、今回の展覧会ディレクターである北村みどりさん。北村さんにとって、ペンさんはどのような方でしたか?

北村みどり(以下、北村):

今回、半年間という展覧会の中で、トークやウェブサイトなどを通して、本当にたくさんの方にペンさんについて語っていただきました。まずは関わっていただいた皆さまに深くお礼申し上げます。第一線でご活躍の方々が、最初の目標としてペンさんを思い描いていたという発言が多く、改めてアーヴィング・ペンさんの偉大さを感じました。

私は、ペンさんと13年間ご一緒させていただきましたが、こんなに考え方も含め、すべての面においてクリスタルのような眼を持った人に出会ったことがありません。でも、決して周りを緊張させる人ではありません。休憩時間もニコニコしながらわたしたちの輪に入っていらして、軽く会話をしてすっと去っていく。その距離感が本当に絶妙で、素敵な方でした。

── 撮影現場で北村さんは、ペンさんと一生さんをつなぐ重要な役割を果たされていました。

北村:ペンさんは「みどり、あなたの代わりはいない。みどりは僕の仕事をしやすくしてくれる。なぜって、あれはダメこれはダメって言わないから」って(笑)。ニューヨークに行ったら三宅のことは忘れて、コレクションとも切り離して、ペンさんが新しく作られる世界に対して最高の努力をするということが、私の使命でした。

三宅はペンさんが自分の服に違う世界を見出してくださることを望んでいました。ペンさんの写真によって新しい自分を引き出されるような感じになるんですね。スカートを頭にかぶったり違う着方をするなんてしょっちゅうですし、服を何枚も重ねたこともありました。そういえば、帽子も逆さまにかぶったこともあったわ。ありとあらゆる努力が必要でした。

その度に現場で即座にOKの判断をするのです。撮影現場で突然飛び出すアイデアを、活きのいい状態でフィルムに収める、そこで「ちょっと社に電話して確認します」なんて言っていられません。一度決めたことは覆さない、変更をしないというのは、ペンさんの現場で訓練されたのかも知れません。

── ペンさんは三宅さんの撮影をとても楽しみにしていらしたそうですね。

北村:ペンさんは「イッセイミヤケの服の撮影がある時は興奮して寝られない」とよくおっしゃっていましたね。三宅の服は、ペンさんにとって宇宙からきた生き物みたいだったんでしょうね。それがペンさんの「つくりたい。撮りたい。」という気持ちを強く刺激したんだと思います。次はどんなアニマルが出てくるのか、とお思いだったんでしょうね。

── ペンさんが北村さんをお描きになったドローイングがあるそうですね。

北村:(笑)。お誕生日にどなたかが、今日はみどりの誕生日だといってくださって、私が普通にしている時にペンさんがいつも使ってらっしゃるドローイング用の紙にシャッシャッシャって描いてくださったの。とても個人的なもので、残念ながらお見せできないのですが、私の宝物です。

── 北村さんの、今後のお仕事についてお聞かせ下さい。

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKEの20周年にあわせて、その集大成となる576ページの本を編集しております。海外の出版社から出版されますので、ぜひご覧ください。

(聞き手:上條桂子)

Photo: Lothar Schmid

北村みどり Midori Kitamura

株式会社三宅デザイン事務所 代表取締役社長

東京生まれ。フェリス女学院大学卒。1976年よりISSEY MIYAKEのアタッシュ・ドゥ・プレスとしてコレクションおよび展覧会、出版物等、三宅一生の全ての活動に携わり、一方、香水や時計等プロダクトのクリエイティブ・ディレクション、プロデュースを手掛けて現在にいたる。2008年には、21_21 DESIGN SIGHTでの「200∞年目玉商品」展ディレクターを小黒一三、日比野克彦とともに務めた。

09年より2121 DESIGN SIGHT株式会社 代表取締役社長も兼任。