contents

2023年8月 (2)

2023年7月29日(土)、企画展「Material, or 」に関連して、展覧会ディレクターの吉泉 聡、本展グラフィックデザインの三澤 遥、会場構成の中村竜治によるトークを開催しました。吉泉が三澤、中村をチームに招いた理由から、本展のグラフィックデザイン、会場構成ができあがるまでの様子を、これまで語られることのなかった裏話も含めて語り合いました。

左から、吉泉、中村、三澤

左から、吉泉、中村、三澤

まずは吉泉が本展の企画主旨を説明しました。「どういう態度で地球と向き合えばいいのかを、考える展覧会にしよう」というのが企画主旨をつくる上での入口だったと話します。また旧知の仲であるという三澤にグラフィックデザインを依頼した経緯について、永遠とモノと向き合い手を動かしながらグラフィックをつくる人なので、企画チームの一員として適任だろうと考え声をかけたと話しました。

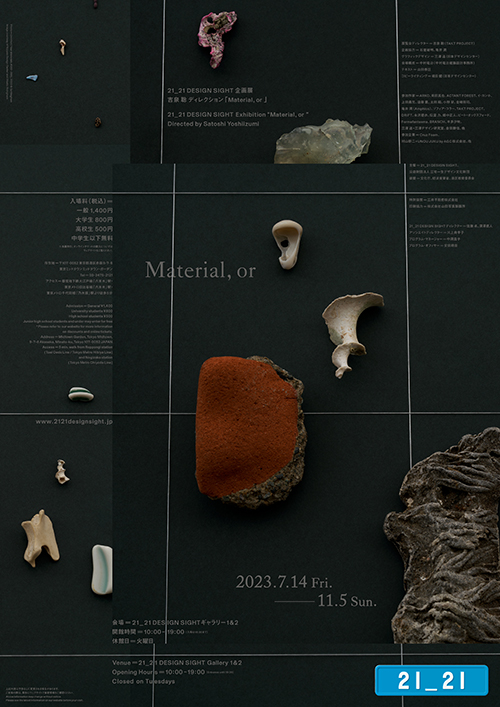

続けて三澤が、本展のグラフィックデザインについて説明します。本展のメイングラフィックには、企画チームが浜辺で収拾したものが使用されています。浜辺に落ちているものは、一見同じように見えて、珊瑚のカケラだったり人工物の片鱗が見られる何かだったりと、人工物と自然物、またそのどちらともいえないようなものが混在しています。

展覧会ポスター

展覧会ポスター

展示品の選定が進む中で三澤は「石油もあるっぽい、ガラスもあるっぽい、熊もあるのか」と、企画の定例会に出るたびにマテリアルに対する概念が変わっていったと話しました。そして「マテリアルとは、地球すべてなんだ!」と気づいたときに、自然と人工の境界が曖昧なものが存在する浜辺こそ、地球上の縮図なのではないか?と考え、メイングラフィックに使用することを吉泉に提案しました。さらには、元々浜辺でものを探し歩くことが好きだった三澤は、「探しながら歩く」という行為が、会場内を彷徨いながら歩きマテリアルと出合ってほしい、という本展での空間構成のコンセプトと通底すると気付いたと話しました。

何かひとつのものをメインのモチーフとして選ぶことが難しいと考えていた吉泉は、三澤の考えに共感し、企画チームは浜辺にそれらのものを探しに行きました。そのようにして、「何かの痕跡はあるけれどもそれが何だったのかはわからないものを探しに行く」というルールの元に収拾されたものが、メイングラフィックに使用されることになります。

2023年5月ごろ、浜辺でものを拾う様子(企画チーム撮影)

2023年5月ごろ、浜辺でものを拾う様子(企画チーム撮影)

完成したメイングラフィックについて、中村は、「線があることで、急に違うものに見えてくるおもしろさがある」と述べました。画面上で縦横にうっすらと引かれた線は、糸やビニール紐などで検証を重ねた結果、最終的にゴムを使用して制作されました。浜辺には水平垂直はありませんが、線を引くことでそれを手がかりに位置が決まっていく。人が介入し線に沿って並べられることで、「マテリアルが素材化する」という概念を表していると説明します。浜辺で収拾したものは「ものうちぎわ」というタイトルで、三澤 遥+三澤デザイン研究室の作品として会場に設置されました。

三澤 遥+三澤デザイン研究室「ものうちぎわ」撮影:木奥恵三

三澤 遥+三澤デザイン研究室「ものうちぎわ」撮影:木奥恵三

続いて、会場内に高さ1200mの腰壁をグリッド状に張り巡らせた、特徴的な会場構成について、中村が説明します。吉泉は以前より中村に対して、感覚が研ぎ澄まされている人、中村にしかつくれないものをつくっている人だという印象を持っていたと話します。中村のこれまでの作品には、元々ある空間そのものをよく見て魅力を引き出すものが多く、この作品はこの空間でないと成立しなかっただろういうものが多いといいます。場所の性質を感覚でぐっと捉えている人だと思ったことから、声をかけたと話しました。

中村は、展示品が見え始め、議論が深まり始めたタイミングで会場構成を考えることになったと振り返りました。最終的なアイデアは、吉泉から「マテリアルそのものに向き合ってほしい」「作品を『展示物』という扱いにしたくない」ということを聞いたあと、なんと一発目で出てきたアイデアで、一気にこの案に決まっていったと明かしました。

プランは、展示台を使わない、壁にむやみに展示しない、決められた順路を作らない、などのいくつかのルールをもとに考えていったとのこと。そもそも、空間を「展示施設」と認識すること自体が「展示を見る」という態度につながってしまう。安藤忠雄による建築を「素の状態」に戻すこと、つまり「マテリアル」に戻すことが必要と考えました。安藤忠雄の設計による21_21 DESIGN SIGHTの空間は力強く、光が入り込むロビーや高い吹き抜けなど、大きな特徴をもっています。建物が持っているそのような意味を剥ぎ取ることができないかと考えました。1200mmのグリッド状の壁を重ね合わせることで、空間が切り取られ、普段とは違う使い方をしなければいけなくなります。切り取られた部屋や壁や階段が、純粋な形や素材として浮かび上がってくるのではないか?という試みだったと話しました。

企画展「Material, or 」会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三

企画展「Material, or 」会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三

吉泉は、会場プランが進行する中で、中村からは最後まで模型もCGも出てこなかったこと、また定例会のたびに図面だけが研ぎ澄まされていくという進行に、最終的には不安になって三澤の研究室で模型をつくったというエピソードを明かしました。トークでは、吉泉と三澤から中村に対して、なぜ模型をつくらないのか?という質問が投げかけられました。

中村は、一つは図面の段階で吉泉と三澤が非常によく意図を理解してくれたからだと答えます。二つ目に、壁の模型をつくって検討すると意味が加わってしまう。それを避けるために、あえてあまりスタディをしないことを選んだといい、さらに三つ目として「模型をつくって検証することも大事だが、なんとなくいいなと錯覚してしまうというリスクを伴う。平面図だけで考えることで、最後まで考え続けることができると考えた」と説明しました。

吉泉は「平面図しかないことで、どういうことなんだろうと想像し、考え続けることができた。一方で、ずっと不安だった。不安になってまた考える、という行為がとても大事だった」と話しました。

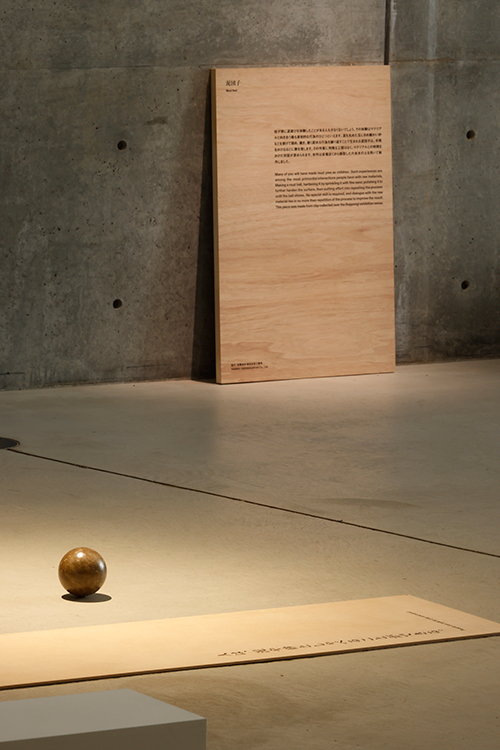

中村は本展で作品の展示場所についても多く提案をしていますが、吉泉は展示品のひとつである「泥団子」を当初、複数種類置いたり土と一緒に置いたりするものと考えていました。ところが展示が決定した後に中村が提出した図面では、たったひとつだけがポツンと置かれていました。吉泉は「これはないんじゃないか」と思ったが、そこから考え方が変わっていったと話します。中村によると、ひとつだけポツンと置くことで、来場者は「これはなんだろう?」とぐっと近づいて見ることができる。そこで、展示品に向き合う態度を変えることができると考えたのです。中村のその考えで吉泉自身にもスイッチが入ったと話しました。そのほかにもエレベータ内や洗面所に設置する案、階段下に設置する案など、中村の発想によるユニークな提案がいくつもあったことを明かしました。

完成した会場を見て中村は「安藤建築に対してもう少し違和感が出るかなと思ったが意外と自然で、穏やかな空間になった」と話します。吉泉は「静かに向き合うということが、そもそもやりたかったことと合致している。出来上がってようやく見えた、楽しい体験だった」と話しました。

話題は本展で重要な意味をもった「コピー」についても触れられました。三澤は、歩きながら彷徨うというコンセプトに対して、ものと出合った数歩先に、文字がひっそりと置いてある、というような、言葉とものとの心地よい関係、言葉とものとの出合い方、を考えて設置していったと説明しました。

「泥団子」とそのコピー(手前)、キャプション(奥) 撮影:木奥恵三

「泥団子」とそのコピー(手前)、キャプション(奥) 撮影:木奥恵三

コピーは、一つひとつの作品に対して、木、紙、ゴム、レンガなど、すべて違う素材に印刷されました。それぞれの素材をどのように決めていったのか、三澤から説明をしました。素材はできるだけ拾い物や頂き物で考えることに決め、施工中の会場で残っていたものや、大学のゴミステーションで拾ったもの、三澤研究室でかろうじて捨てずに取っておいたものなどをそのまま使用しています。巻く行為が自然であれば巻き、積んだ方が自然であれば積んでみたりと、設置方法もそのものらしさを活かした方法にしました。吉泉はこの行為に対して、置き去りにされているものに、もう一度意味付けをして使っているという点が展覧会の趣旨に近いと補足しました。

キャプションについては、中村は「どれが展示物なのかな?という感じがすごくいい」と述べました。キャプションがあることで、会場構成と作品、さらには結界、床、壁が等価なものとして感じられる。そうすることで想像力が膨らんでくる。展示物に焦点を当てすぎない。それがおもしろい、と話しました。

最後に吉泉は、目の前にあるものを感じて、何かを生み出すこと、マテリアルを感じることが、希薄になっている時代なのではと話します。角材になった木を買ってきて何かをつくることはあっても、木を切ってくるという行為は日常の中にはほとんどありません。例えば木工の職人は年輪を見て動物がかじった跡がわかるといいます。木を触ることで、木というマテリアルがどのように周りと繋がり合いながら、ここにあるのかを感じることができる。そういう感度を上げていくことが、地球との向き合い方としては重要なのではないか。それが本展でのコンセプトでもあると話し、本トークを締めくくりました。

トークの最後には質疑応答の時間も設けられました。吉泉、三澤、中村が企画チームとしてのそれぞれの役割を飛び越え、深い対話を繰り返しながら完成した本展の制作背景をうかがい知ることのできる機会となりました。

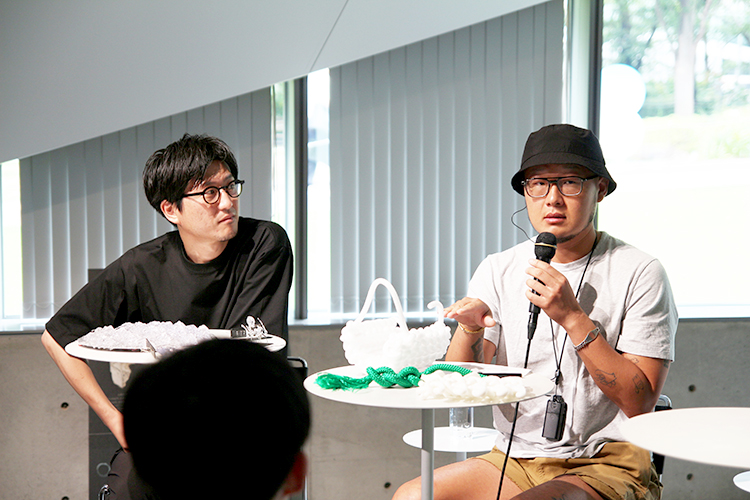

2023年7月15日(土)、企画展「Material, or 」に関連して、参加作家のイ・カンホと本展ディレクターの吉泉 聡の対談を行いました。本展でテキストを担当した山田泰巨がモデレーターを務めました。

左から、吉泉、イ、山田。

左から、吉泉、イ、山田。

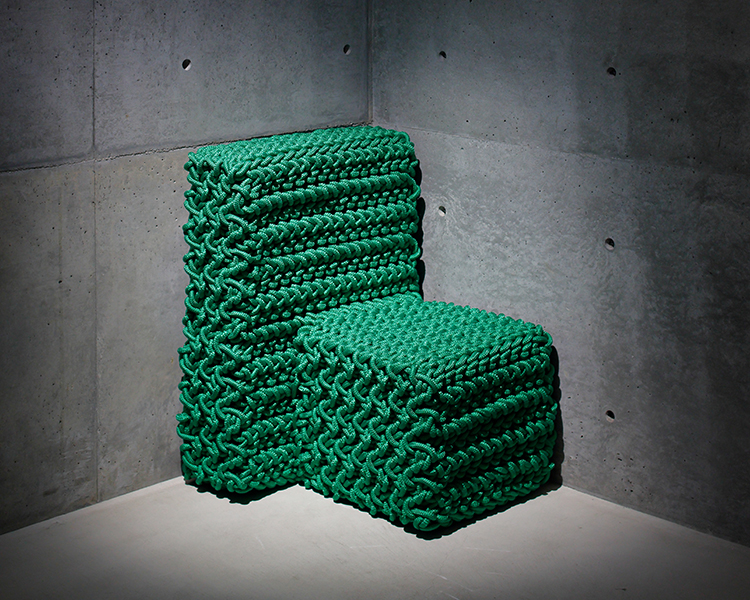

イが本展で出展している作品「GREEN CHAIR」は、2 kmものナイロンコードを手で編んで制作した作品で、大学の卒業制作でつくった作品を発展させたもの。2006年から続けている編むという行為について、そのきっかけをイは次のように語りました。「幼い頃、農村で、農業を営む祖父母と一緒に暮らし育ちました。祖父はいつも身の回りのものでカゴをつくったり農業に必要なものをつくっていました。幼少期の経験から、ものをつくる、という行為は体の中に染み付いていると思います。そのようにして手づくりをすることにどんどんはまっていきました。」

Photo: Keizo Kioku

Photo: Keizo Kioku

編み続けてきたことで熟練度も完成度も上がり、以前は2、3日かけていた作品も2、3時間でつくれるようになったといいます。ひとつの素材を扱い続けることによって、何かが積み上がって自信がついてくる。想像が膨らみ、そして世界が広がっていく。編むという行為は反復ですが、力の入れ方を調整し、押したり引っ張ったりを繰り返して一定間隔のノットをつくっていくのは単純な作業ではありません。体調も大きく影響するといいます。「あの作品は私自身であり、私という人間そのものが投影され溶け込んでいます。」そう語るイにとって、「編む」という行為はマテリアルとの対話であり、自分自身の修練なのです。

イのナイロンコードとの出会いは2008年でした。さまざまなマテリアルを売っている商店を見て回るのが好きで、お店の前に無造作に積み上げられているPVCコードをかわいいと思い、ともかく編んでみようと思ったとのこと。編んでいる過程で困難にぶつかると、PVCコードの工場に電話をしいろいろな素材をミックスしてつくってもらうことになりました。出会ったマテリアルをアップデートすることで、イは、自分が作業しやすいマテリアルを見出します。「マテリアルにはたくさんの可能性があり、このマテリアルはこれで終わり、ということはありません。どんどん興味が湧いて新しい発見が湧いてきます。」と語りました。

マテリアルとの出会いについては吉泉も、たとえば木を触っていて、これで何かつくってみたい!と思うことがとても大事だといいます。それは自然物だけでなく、人工物に対しても同様です。吉泉自身いろいろな企業のプロジェクトに携わる中で日々、出会うことがあると続けました。

最後に、試作中という、自身の編み方のパターンを読み込んで3Dプリンティングで編み上げるという作品についても紹介しました。自分の代わりに機械に編んでもらうことで、自分では編めない形もつくることができるといいます。

本展に対してイは「マテリアルに焦点を当てた展覧会と聞き、自分にとって親しみやすく馴染みのあるテーマだと感じました。実際に展覧会を見て、マテリアルを見てストーリーを自由に想像できることが素敵だと思いました。」と、感想を述べました。

「GREEN CHAIR」は会場で座っていただくことができます。ぜひ、イ自身のマテリアルとの対話や、制作にあたった時間、想いが込められた本作品を、会場で体験してみてください。