contents

カラーハンティング展 色からはじめるデザイン (18)

10月26日、21_21 DESIGN SIGHTで開催された「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」のドキュメントブック刊行を記念したトークイベントが代官山蔦屋書店にて開催されます。展覧会ディレクターの藤原 大と、展覧会企画協力でドキュメントブック編集を手がけたカワイイファクトリーが、展覧会、ドキュメントブックの制作、色とことばの関係性を語ります。

また、10/23~11/4まで代官山蔦屋書店 2号館 1階 デザインフロアにて21_21 DESIGN SIGHTで開催されたこれまでの展覧会図録を集めたブックフェアを開催します。是非お立ち寄りください。

日時:2013年10月26日(土) 19:00 - 20:30

会場:代官山蔦屋書店 1号館 2階 イベントスペース

東京都渋谷区猿楽町17-5

参加方法は以下をご覧ください。

>>DAIKANYAMA T-SITE

2013年9月29日、「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」関連プログラム「藤原 大が語る色とカラーハンティング」を開催しました。

展覧会ディレクターを務めた藤原 大が、まずは21_21 DESIGN SIGHTと、本展開催までの道のりについて説明。続いて、「環境」「人間の欲求」といったキーワードを挙げると、社会がデザインに求める機能の変容や、カラーユニバーサルデザインの考え方など、デザインに関する自身の視点や関心を幅広く語りました。

次々と展開される藤原の話に、参加者はメモをとりながら熱心に聞き入り、充実した時間となりました。

2013年9月28日、「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」関連プログラム「国家珍宝帳プロジェクトを語る」を開催しました。

奈良時代の正倉院におさめられた聖武天皇遺愛の品のリストより20色の布の再現するプロジェクト「国家珍宝帳」。そのプロジェクトに参加した小見山二郎(東京工業大学名誉教授)、中島洋一(古典織物研究家)、山崎和樹(草木染研究家)を迎え、各々が制作のプロセスを語りました。

まず、小見山が登壇し「自然の中で循環する生命の徴を身につける」ために、人は染め物を行い始めたと言います。そして国家珍宝帳においては、緋色の染色法が後世に伝わらず、当時は明礬(みょうばん)が使用されていた説を述べました。

続いて、中島が国家珍宝帳の絹について語りました。このプロジェクトでは、古代蚕品種の考察から繭の保存方法まで表すことを意識したと述べました。

そして、山崎からは各々の色とそれに伴う草木染めの方法が紹介しました。

専門分野で秀でた方々によって成り立った、壮大な歴史絵巻プロジェクト「国家珍宝帳」。トーク終了時に「このプロジェクトを通して、先人のもつ色のあり方に、個々人がひも解いていけたら良いと思う」と山崎は語り、会場は色の持つ深い世界に包まれました。

2013年9月21日、「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」関連プログラム「ベジスイ・やさいぴぐめんと」を開催しました。

100%植物由来の香水と顔料をつくるプロジェクト「ベジスイ・やさいぴぐめんと」。その映像制作を手がけたSoup Stock Tokyo 遠山正道、れもんらいふ 千原徹也、ダンサーのホナガヨウコを迎え、本展ディレクター藤原 大と共に制作のエピソードを語りました。

まず、トークの冒頭にホナガヨウコ企画のダンスパフォーマンスが披露されました。21_21 DESIGN SIGHTの建物の特徴を生かした躍動感のあるダンスで会場を沸かせました。

その後、今回の映像作品のコスチュームである白衣とウィッグをまとった登壇者たちが登場。藤原の「色から料理をつくる」というコンセプトを、作品としてかたちに落とし込んでいく試行錯誤の過程を語る4者からは、制作の現場の明るい雰囲気が伝わりました。

21_21 DESIGN SIGHTで開催中の「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」のドキュメントブックがトゥルーリングより発売されました。その発売を記念し、登壇者に展覧会ディレクター 藤原 大、soda design(ドキュメントブックデザイン)、聞き手に原田 環(トゥルーリング)を迎え、THE TOKYO ART BOOK FAIR 2013にてトークイベントが開催されます。当日は会場にて本をお買い上げの方に藤原 大のサイン会を予定しています。

日時:9月23日(月)15:00 - 16:30

会場:京都造形芸術大学・東北芸術工科大学 外苑キャンパス

東京都港区北青山1-7-15

>>アクセスマップ

THE TOKYO ART BOOK FAIR 2013は9月21日~23日、上記会場にて開催されています。

現在開催中の「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」でエントランスを飾る作品「夏の音色」は、36個の江戸風鈴が風を受けて美しい音を奏でます。その風鈴を揺らしているのは、それぞれに吊り下がる、長さ約3mの印象的な藍色の短冊。この短冊は全て、女子美術大学デザイン工芸学科・工芸専攻テキスタイルコースの学生たちによりデザイン・染色・取り付けが行われました。

そのプロセスを紹介します。

制作にあたり、藤原大による2度の特別講義が行われた

グループごとのミーティングでデザインを検討する

何度も試作を行い、模型によるプレゼンで検証した

染色のプロセスに入る

(左)布を水の中に入れ均一に濡らす(染めムラを防ぐ)

(中)伝統のインディゴ甕(かめ)を使った染色

(右)染色後、空気酸化発色をしてから、たっぷりの水に漬け水洗する

染色が終了し、デザインに従って配置を確認。教室で展示リハーサル

端処理・経糸を1本抜きラインにそって布をカット、糊を付けて解れ止め。長さの調節

いよいよ21_21へ搬入。藍色に染めた風鈴の糸につなげて、枠に取り付ける

完成の瞬間。学生のみなさん、渡邊三奈子先生、藤原大の記念写真

プロセス写真提供:女子美術大学デザイン工芸学科・工芸専攻

女子美術大学デザイン工芸学科・工芸専攻は、民藝運動を起こした柳宗悦らにより1949年に設立されました。彼らは設立と同時に、19世紀にドイツで開発された染料であるインディゴピュアーを用いた藍染の原液を用意しました。天然藍よりもインディゴは染色状態を管理しやすいことから、日本の色、藍を身近な色として、学生達が常に使えるように大学教育にとりいれました。以来約60余年にわたり、その藍がめは学生達により受け継がれ、大切に使われています。

このほかにも、本展ではさまざまな学校との恊働で学生の参加によって制作された作品がございます。会場でぜひさがしてみてください。

21_21 DESIGN SIGHTでは「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」を開催中です。そこで、あわせてご覧いただきたい、現在都内および近郊の美術館で開催されている「色」をテーマにした展覧会を2つご紹介します。

ブリヂストン美術館コレクション展

「色を見る、色を楽しむ。―ルドンの『夢想』、マティスの『ジャズ』...」

2013年6月22日(土) - 9月18日(水)

今日市販されている絵の具の数は100色を超えています。古代以来、絵の具の色のもとになっているのは天然顔料が中心で、その色数も限られていました。しかし、18世紀に入ると人工的に顔料が工業生産されるようになり、画家たちは多くの色を使うことができるようになりました。ルノワールやボナール、マティスのように「色彩画家」と呼ばれる画家たちがいる一方、ルドンのように白と黒のモノクロの世界を好んだ画家もいます。「色を見る、色を楽しむ。」をキーワードに、ブリヂストン美術館の幅広いコレクションをお楽しみいただけます。

DIC川村記念美術館

「コレクション♪リコレクション VOL.2 色彩のラプソディー」

2013年7月27日(土) - 12月15日(日)

DIC川村記念美術館のコレクションに新たな光を当てる年間企画「コレクション♪リコレクション」の第二弾では、3つの企画テーマ展を開催。フランク・ステラの大型作品 16点を一挙に公開する「フランク・ステラ・ルーム」、ウィーン幻想派の画家エーリヒ・ブラウアーの連作版画《ソロモンの箴言より》を取上げた小企画、そして「線」という要素に注目して選ばれた約40点の作品が並ぶ「絵画の時間」の3部構成により、初公開となる作品を含めて紹介されています。

山中 有による予告映像で、「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」展示作品や会場の様子をご覧いただけます。ぜひご覧ください。

2013年6月21日より開催中の「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」。参加作家・企業のインタビューなどを通して、展覧会の魅力やプロセスを連載でお伝えします。

肌色のメガネをつくりませんか。本展ディレクター、藤原 大がJINSにこう持ちかけたのが「肌色メガネ」プロジェクトのはじまりだった。

JINSは、パソコン用の機能性メガネ「JINS PC」やデザイン性の高いメガネをリーズナブルな価格で提供することで人気を誇るアイウェアブランドだ。

プロジェクトを担当したデザイナーの赤羽 民とMD(マーチャンダイザー:商品に関する全ての管理を行なう)の伊藤啓子に展示までのプロセスを振り返ってもらった。

伊藤:このプロジェクトについて初めて聞いたときにはびっくりしました。そして斬新だなと思いました。藤原さんからは、具体的にこれ、というのではなく、彼が語る大きな世界観に対し、こちらが何をしたいかを問われたのだと思いました。言われたとおりにつくるのではなく、一緒に考えることがこのプロジェクトなのだと。大変だけど面白そうだと感じました。

JINSでは肌色のメガネをつくったことはない。思いつくこともなかった。肌色の服はあっても、肌色のメガネは世の中に存在しない。

赤羽:入社以来、売れるものをつくらなくてはという商業的なものづくりの意識でやってきたので、なんて素晴らしい企画なんだと思いました(笑)。藤原さんの話を聞いて純粋にわくわくしました。学生時代に戻ったみたいな感じで、これから何がはじまるんだろうって。もちろん、不安もありました。ほんとうにできるのか。私は期待に応えることができるだろうかと。

プロジェクトが始まった。肌の色をカラーハンティングする前に、2人は藤原とともに日本人女性の肌色研究を長年にわたって行なっている資生堂に赴き、肌について学んだ。そこで肌の色が個人によって違う理由や、季節によって肌の色の見え方に違いがあるということ、もっとも健康的で美しいとされる肌色とはどのような条件によって決まるのか、などを知ることができた。

伊藤:資生堂さんで肌について勉強させてもらったのは私たちにとっても有意義でした。そこから、今回のプロジェクトでは肌が美しいとされる20代前半の女性の肌の色をカラーハンティングしようということになりました。

赤羽:若い女の子を見つけるなら、原宿がいいねと。休みの日ならたくさん集まってるだろうということで、藤原さんと私、そしてうちのマーケティング室マネージャーとでかけました。

赤羽:当日は東京がものすごい大雪で。朝からどんどんと雪が積もっていく。原宿に来てみたら、もちろん、街にはだれひとりいなかった(笑)。それで、今日は中止かと思っていたら、藤原さんが遠くの方から歩いてくるんです。雪の中を。近づいたら、ものすごくうれしそうに言ったんです。「最高だね。撮影日和だね」って。回りが真っ白だから肌色がよく映えるっていうことだったみたいです。

もちろん、原宿の通りには人っ子ひとりいなかった。が、駅に行くと晴れ着姿の若い女性が大勢集まっていた。成人式だったのだ。

東京で大雪が降ったその日は、成人した若者には残念な一日だったかもしれない。が、赤羽たちにとってはチャンスだった。3人は会場になっている渋谷公会堂へと移動した。そこで何人かに声をかけ、その場で肌をカラーハンティングさせてもらい、最終的にひとりの女性、MOMOKAさんにモデルをお願いすることにした。

赤羽:今思うとよくあんなことできたなと思います。写真をとって、連絡先を聞かずに別れたんですよ。式が終わるのをまって、入り口で探したんです。とにかく逃しちゃいけないという必死な思いです。

伊藤:成人式の取材をする人たちがいっぱいいるなかで、「すいません、肌色とらせてください」というギャップが面白くて。あのときのことを思い出すたびに笑ってしまいます。

Photo: 木奥恵三

こうして「肌色メガネ」の色が決まった。この色をMOMOKAさんの肌色メガネとして、質感の違う18種の素材に取り込んだ。加えて、季節によって肌色が変化する、という資生堂の研究とMOMOKAさんの肌色から藤原が発想した市松模様のプリントを施したメガネも制作した。

同時に、来場者の試着用に資生堂で得た肌色のデータを使った肌色メガネも126点制作することにした。

メガネをつくる工場にデザインを持って行くと、職人たちは見たこともない、やったこともないメガネに難色を示した。高度な技術が必要な点もネックだった。が、試行錯誤を続けるうちに職人たちも次第にプロジェクトに引き込まれていった。

伊藤:最初は何これ?みたいな反応だったのが、一緒にやっていくうちに楽しくなってきたのか、彼らから提案してくれるようになったのです。それはすごくうれしかった。

赤羽:肌色メガネなんて......みたいな感じだったんですが、つくっていくうちに私もみんなも意識が変わっていきました。

展示用の撮影では資生堂ビューティクリエーション研究所のメーキャップアーティスト、大久保 紀子がヘアメークを担当した。顔だけではなく、メガネ自体にもメークを施してほしいという藤原の要望を受け、多種多様なメーク道具を持ち込んでの撮影となった。撮影に立ち会った赤羽は、見ていて鳥肌が立ったという。

赤羽:新しい試みをやってみようよ、というのがうまくいってすごく面白かったですね。撮影を見ていて、これは未来のメガネだという確信みたいなものを感じました。

伊藤:この「肌色メガネ」は資生堂さんと藤原さんとJINSの3者で肌色をテーマにしたらこうなったということですね。まさに藤原さんマジックだと思いました。

できてみるまでは想像もつかなかった肌色メガネは、新しい価値をつくるためのものづくりについて一石を投じている。(了)

構成・文:

カワイイファクトリー|原田 環+中山真理(クリエイティブ エディターズ ユニット)

2013年7月27日、「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」関連プログラム「想像する色彩」を開催しました。

まず林は本展を「色について考える、なぜこの色なのかに立ち戻る展覧会」と言い、展示作品「ライオンシューズ」を例にとり、環境における色の違いについて、ギリシア彫刻の経年による退色に触れました。そして話は後半に進み、ゴッホをテーマに彼独自の色世界に聞き手をいざないました。ゴッホの作風がめまぐるしく変化したことに対し、彼が純粋に環境の変化を受けとめることによって、色のあり方もその都度変えていたと述べました。

「ゴッホが自身の色のあり方に向き合ったように、展覧会にいらっしゃる方々も、展示作品を通して自分の色のあり方に想いを馳せてほしい」と話を結びました。

2013年6月21日より開催中の「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」。参加作家・企業のインタビューなどを通して、展覧会の魅力やプロセスを連載でお伝えします。

「スカイダイアリー」は、ふたつの展示作品からなるプロジェクト名だ。ひとつは藤原 大がカラーハントした365日分の空のカラーチップのインスタレーション。もうひとつは、それらの空の色をコンセプトにつくった本である。

「スカイダイアリー」/Photo: 木奥恵三

このプロジェクトは展覧会企画の当初から藤原の頭の中にあり、本をつくること、デザインをイルマ・ブーム、編集を太田 佳代子という役割分担も固まっていた。ふたりから快諾も得ていたのだが、多忙なブームのスケジュールが確定し、来日・滞在したのが5月23〜29日。これにあわせてロッテルダムを拠点としていた太田も合流し、集中して本のデザインを行なうことになった。

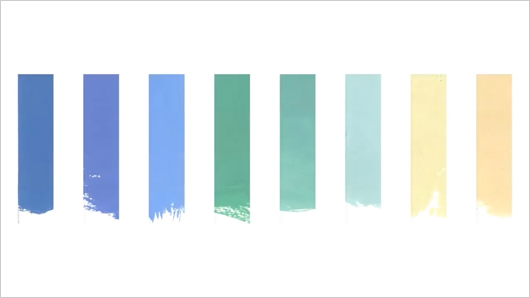

ブームの来日を前に、藤原は協力企業である株式会社 竹尾(以下、竹尾) の見本帖本店で本のための紙を選んだ。持参したカラーチップに照合しながらの作業で、当初は竹尾があつかうすべての種類の紙からの選択も考えた。だが、メールのやりとりをするなかで、ブームの意見もあり、最終的には「NTラシャ」という単一の紙から空の色に合致するものが選ばれた。

《空のいろ・日記帳》/Photo: 木奥恵三

NTラシャは、1949年に開発された日本を代表するファインペーパー(高級印刷用紙)だ。コットンを含む温かな風合いと高級感が羅紗(らしゃ)織に似ているところから命名された。115色というカラーバリエーションの豊富さも大きな特徴で人気を得ている。

さて、5月26日、オランダ王国大使館 大使公邸で「イルマ・ブーム 来日記念トーク」が行われた。トークでは太田佳代子が聞き手となり、ブームが手がけてきた本のデザインやエピソードが語られた。

2013年5月26日開催の「イルマ・ブーム カラーハンティング展での新作発表のための来日記念トーク」(主催:21_21 DESIGN SIGHT/会場:オランダ王国大使館 大使公邸)の様子

ブームのブックデザインは、紙やタイポグラフィの選択、コンテンツそのものに関係づける色遣い、小口の処理・ミシン線やエンボスの使用といった仕様のすべてが、機能性と美しさをあわせもつ。トランクに詰め持参したそれぞれの本を、手元のカメラでプロジェクターに映し出しながらのブームの話はウィットに富み、オープンな人柄を滲ませつつ「私は本の限界を探っているのです」とデザイナーとしての信念を語る、素晴らしいものだった。

インタビューはトーク終了後に行われた。太田 佳代子と藤原 大にも同席してもらい、本づくりについて訊いた。

──3人はどのように知り合ったのですか?

藤原:2010年、アムステルダムの熱帯美術館で「カラー・イン・タイム」というイベントがあり、招かれてトークをした時におふたりに初めて会いました。

ブーム:大のトークはカラーハンティングについてでした。今まで知らなかった色の話で、私は新しい友だちを見つけたと思ったんです。

太田:私はロッテルダムにいたのですが、イルマから電話で呼び出され、すぐに電車に乗ってアムステルダムに向かいました。カフェでお会いした藤原さんが、同じプレゼンテーションをしてくださったので感激したのを憶えています。

藤原:おふたりとも、クリエイティブで柔らかい印象で、何か一緒にできたらと思いました。

藤原 大による「スカイダイアリー」カラーハンティングの様子/Photo: (株)DAIFUJIWARA

──その時に空の色の構想があったということですか?

藤原:空の色をとろうと思い、着手したのは2011年の震災の後です。自分が生きているのが、地球上に広がるひとつの空の下であるということを意識するうちに、空の色は最も根源的な色ではないかと思いました。朝から午前中にかけての空の色を毎日とっているうちに、ダイアリーをつくるのがいいかなと思って太田さんに相談したんです。

太田:すぐにイルマにメールを書きました。

──「空のダイアリー」というコンセプトですね?

ブーム:メモリーブックとして考えています。大の365日の記録をかたちにし、それを使う人それぞれの記録や思いが重ねられるようにできたらと思います。最初は、365日分の特別な色を扱う本になるのかと思っていました。でもそうはならなかった。実際は24色を使うことになります。

藤原:NTラシャという紙から、僕がカラーハントした色を選んでいったら24色だったということです。出張などで作業ができなかった日は、白としました。

ブーム:365色ではなく24色。数が少ないのは問題ではあるけれども、逆に面白くもできるはずです。大が24色を選んだことには理由があるのですから、それをどのように彼の考えに近づけて表現するか、その解を見つけるのが私の仕事です。

太田:色という情熱の対象を共有しているおふたりの本を成功させる。それが私の役割ですね。今回は紙のクオリティが重要なポイントとなっていますし、日本の印刷や製本技術を活かしたいというのがイルマの希望です。

《空のいろ・日記帳》/Photo: 木奥恵三

インタビューの後、ブームはデザイン案をブラッシュアップする作業を続け、完成した本が会場に展示されている。《空のいろ・日記帳》である。1ヶ月ずつ冊子にまとめられた12冊が蛇腹のように綴じられた体裁で、通常は奥付に入れるすべてのデータが背に刷られている。高度な技術が要求される製本は美篶堂が手がけた。24色の紙にはそれぞれ決められた位置にタブが付けられ、小口となる。表紙にはカラーチップをはさむためのスリットが切られている──使う人が主体的にこの本を変化させていくことで、特別な日記帳になるようにというイルマ・ブームの思いが込められている。(了)

構成・文:

カワイイファクトリー|原田 環+中山真理(クリエイティブ エディターズ ユニット)

2013年7月13日、伊賀公一によるトーク「カラーユニバーサルデザイン」を開催しました。

伊賀はまず、光、目、脳の3つがあってはじめて人が色を認識すること、人類の色の見え方は多種多様であることなど、色覚についての基本を丁寧に解説しました。続いて、色覚や色弱者についての研究を社会に還元するために自身も設立に参画した、カラーユニバーサルデザイン機構の活動を紹介しました。

また、参加者に色弱者の色覚を疑似体験できる眼鏡を配布し、人にはそれぞれ色の見え方に特徴があり誰一人として同じではないこと、カラーユニバーサルデザインの必要性を、身近な事例を通して実感できるトークとなりました。

2013年6月21日より開催中の「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」。参加作家・企業のインタビューなどを通して、展覧会の魅力やプロセスを連載でお伝えします。

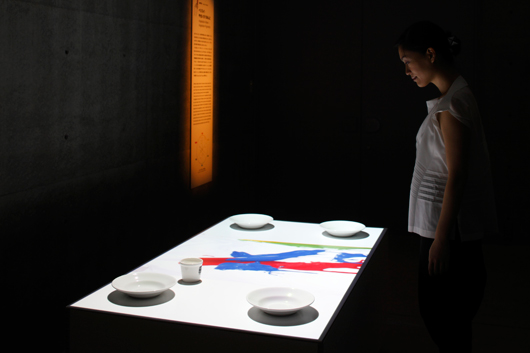

展覧会で紹介されている19の作品はプロジェクトとして立ち上げられ、それぞれの専門家、研究者、教育機関、学生などが参加して制作されたものだ。藤原 大はすべての作品の企画者であり、ディレクションをしている。とはいえその方法や関与の度合いは、プロジェクトによって少しずつ異なる。最初から最後まで、自分の手を動かして制作した場合もあれば、カラーハンティングし、そのままカラーチップを専門家に預け、彼らの制作に委ねた場合もある。この「浜の色音」というプロジェクトは、スペシャリストによる分業制で成功した例といえるだろう。タイトルどおり、色から音をつくるというチャレンジだ。

藤原は昨年の夏、沖縄で46カ所以上におよぶ海水浴場の砂と海の色をハントした。沖縄本島を一周、さらに宮古島、下地島、石垣島、竹富島の11カ所を加え、150のカラーチップをつくった。この旅の間ずっと耳にしていた波の音が強い印象となって残っていたので、集めた色から音をつくれないだろうかと考えた。そして、舞台やイベントの音楽、企業のヴィデオパッケージ、映画、広告など数多くの作品を手がける作曲家、畑中正人に相談したのだ。

「自然の色をハントして、それをもとに音をつくりたいということでした。僕の仕事の前に、まずチップの色から音をつくるという作業が必要なのですが、ものすごく簡単に言うと、色も音も"波動"であることが共通しているので、不可能なことではないのです」

まず、カラーチップをコニカミノルタの分光測色計で測定した。これは物体から反射された光を内蔵された複数のセンサで細かく分光・測定することによって色を数値化し、その波長成分をグラフ化して表示することができる機械だ。すべてのデータとグラフがヤマハに送られ、同社が音に変換した。

「そして僕のところに音が送られてきたわけです。この段階では、それぞれ1秒ほどの、ザーッというノイズでした。さてどうするかと、試行錯誤が始まりました。風の音や波の音など、どこかの場所の音を録音してきて、それをもとに音の情景をつくることはよくあります。でも今回のように、いただいた音をもとにつくりこんでいく仕事は、おそらく初めてじゃないかな」

「送られてきた音源のひとつひとつを、彫刻するように削って音をつくっていきました。たとえばひとつの音源の高音部を残して低音を削る、そんな作業です。展覧会で音を鳴らす時に基になった色を示したいし、動きがないとわかりにくいのではないかと思い、よくご一緒している映像作家のToshi Wakitaさんに声をかけました。カラーチップそのものを映像にして、音と同期させていく方向性が決まったら、あとは一気に進みました」

実際の展示では、畑中の言うとおり、モニターに映るカラーチップの色と音が同時に示される。単音ではじまり、次第に音が重なり、うねり、変化するサウンドスケープに引き込まれていく。安直な癒しの波の音ではなく、緊張感のあるさわやかな印象である。

「今年になってから一番むずかしい仕事でしたね。この色がこの音なんだ、という印象をもちかえっていただけたら嬉しいです」(了)

構成・文:

カワイイファクトリー|原田 環+中山真理(クリエイティブ エディターズ ユニット)

はたなかまさと:1975年北海道生まれ。2002年にドイツに移住し、ヨーロッパでバレエ音楽の分野で活躍。04年に帰国後は、主に広告音楽を手がけながら、音の機能としての美しさを基調とした建築音楽を提唱。レクサスインターナショナルギャラリー青山、東京スカイツリーの450M天望回廊などを手がけている。現在は札幌を拠点とし、建築、都市と音との新たな関係を探るラボを構想中。

6月21日(金)より、いよいよ「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」が開幕します。

展覧会ディレクターの藤原 大が世界各地で「採取」した色をもとに、さまざまな協力者との恊働から生み出された靴、本、めがね、映像やインスタレーションの数々......。体験型作品も含めた全19プロジェクトを、丁寧な解説と豊富なプロセス写真とともに紹介します。ぜひご来場ください!

6月29日(土)14:00-15:30に藤原 大自ら会場をご案内するギャラリーツアーを開催。参加予約は不要ですので、ふるってご参加ください!

>>藤原 大によるギャラリーツアー

藤原大のインタビューを通じて、展覧会の魅力やプロセスを連載でお伝えするレポートを更新中。ぜひご覧ください!

>>「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」レポート

Photo: 木奥恵三

「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」の開幕に向け、展覧会ディレクター 藤原 大のインタビューを通じて、展覧会の魅力やプロセスを連載でお伝えします。

藤原 大が提唱するカラーハンティングとは、対象物を観察し、自分の手で水彩絵具を混ぜてその色を写しとることだ。今回の展覧会に出品される作品のうち、カラーハンティングから発展させたプロジェクトを紹介する。

カラーハンティング

展覧会のイントロダクションとして展示する映像作品。2013年3月3日、冬の風景が残る八ヶ岳でのカラーハンティングの様子を、山中 有が映像に収めた。このときに採取した8つの色を用いた成果物もあわせて展示される。

ライオンシューズ

2012年11月、アフリカに向かった藤原はセレンゲティ国立公園で野生のライオンの色をハントした。同公園は14,763km²の広大なサバンナ。100万頭を超すヌーが、シマウマやガゼルなどの草食動物とともに、ケニアのマサイマラから1年をかけて時計回りに一周する大移動を繰り広げている。ライオンはヌーの動きを追うように移動しているのだ。カラーハントしたライオンの色に染めた生地で、カンペールが靴を制作。

スカイダイアリー

2011年6月からの1年間、藤原は出張先にも絵具をもち歩き、朝もしくは午前中の空の色をとり続けた。すべてのカラーチップをインスタレーションとして展示する。さらに藤原のコンセプトに共感したオランダのグラフィックデザイナー、イルマ・ブームがデザイン、キュレーター・編集者の太田 佳代子が制作した"空のメモリーブック"も展示される。

リップインク

おとなと子ども、5人の男女の唇の色を藤原がカラーハント。それぞれのカラーチップをもとに、セーラー万年筆のベテランインクブレンダー、石丸 治が唇の色のインクを制作。

肌色メガネ

2013年の成人の日、藤原は東京で透明感のある肌の女性を探し、ひとりの女性に声をかけて肌の色をハントした。彼女の肌色のカラーチップをもとに、アイウエアブランドJINSがメガネフレームを試作。資生堂の肌研究のデータも取り入れた"肌色メガネ"を展示する。肌を美しく見せるメガネ、直接メーキャプするメガネといった新たなプロダクトの可能性を追求しているプロジェクト。

世界色遺産01 朱鷺

佐渡市新穂小学校の5、6年生43人が、本物の朱鷺の羽根を見ながら、朱鷺の色を画用紙に写しとった。

浜の色音

藤原が沖縄本島、八重山諸島の海水浴場をまわり、海や砂の色、草木の色など100色以上を集めた。コニカミノルタ、ヤマハの協力を得て色を数値化・グラフ化したデータが音に変換された。その音を作曲家の畑中正人がサウンドスケープとして仕上げるプロジェクト。

このほかにも、聖武天皇(奈良時代)の遺愛の品のリストである「国家珍宝帳」に登場する色に着目し古代の色を再現するプロジェクト、データサイエンスにより色と言葉のつながりを探るプロジェクトなど、色をテーマとしたさまざまな作品が紹介される。(了)

構成・文:

カワイイファクトリー|原田 環+中山真理(クリエイティブ エディターズ ユニット)

「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」の開幕に向け、展覧会ディレクター 藤原 大のインタビューを通じて、展覧会の魅力やプロセスを連載でお伝えします。

「カラーハンティング」に至るまで

1992年、多摩美術大学の学生だった藤原 大は北京の国立中央美術学院で1年間、山水画を学んだ。国立中央美術学院は、中国の選りすぐりの美術学生が集まる芸術のエリート大学として名高い。

「学生たちはほんとうに上手な人ばかり。ちょうどスーパーリアリズム風の油彩が流行っていてすごい熱気でした。僕が入った「国画系山水画」専攻は、1学年10人未満のクラス。そこに外国人留学生が数人加わる感じでした。寮に入って、皆で生活するんです」

「最初の3ヶ月は、有名な画家の実作をひたすら真似て描く。その後、文房四宝(筆・墨・硯・紙のこと)を持って教授と一緒に山に入り、スケッチをします。そのスケッチをもとに1年を締めくくる大きな作品を描くのです」

「中国に行く前は、山水画に描かれている木には見たことのないものがあったから、想像で描かれているのだろうと思っていましたが、それは違いました。目の前にあるものをそのまま描いているんだ、自然そのままなんだということがわかった。そして、ゼロからはじまることはない、目の前にあるものを見に行かなければ、空想に終わってしまうと。何かをする時には本物に近づくこと、現場に入ってそれを見ることを訓練したと思います」

カラーハンティングの確立と今

発想力と行動力をあわせもつことは、藤原 大というデザイナーの大きな強みだが、まず現場に赴き、そこで起こっているものごとを見るというスタイルは、この留学体験から培われたと言えそうだ。

「カラーハンティングは自然そのままを写しとることから始まります。山水画を学んだ体験もそこに通じています。山水画は墨の濃淡で万物の色を描きわける。空気の動きを描く。単色による表現ですが、そこには光があり、色がある」

藤原が初めて「カラーハンティング」という言葉を使ったのは、ISSEY MIYAKE の2009年春夏コレクション。南米の熱帯林に3000ものカラーサンプルを持ち込み、川、木、土などの色と照合させ、自然の中で得た色に染めた糸で布を織り、服を仕上げた。このコレクションは高い評価を得て、ファッションの枠を超え、美術館での展示も行われた。

「カラーハンティングから製品を作ったのはこの時が初めてでした。その後、カラーサンプルを確認するだけでは充分ではないと思うようになり、自分の色見本をつくろうと考えました。自宅で見る空の色を水彩絵の具で写しとる、自分の色をつくることを始めたのは、2011年6月からです」

今回の展覧会では、この空の色のプロジェクトをはじめとするすべての展示が、ライオン、人間の肌、沖縄のビーチなどの対象を観察し、水彩絵具で色をつくったハンドメイドのカラーチップをもとにしたものとなる。藤原は、展示を通して来場者に何を受け取ってもらいたいと考えているのだろう。

「色は僕たちのそばに必ずあるのだから、本物を見ること、行動することから何かを感じてほしいと思っています。カラーハンティングはほんの些細な行為なんだけど、時間がないとかいろいろな理由で、そんなことはできないと思う人が多い。でも行動することで理解が深まる。自分で行動しておくと、デザインをするときに迷いがない。源流からものを考えて行くことができます」

「20世紀の社会で、デザインすることはモノをつくることでした。今は、環境をつくることがデザイナーに求められています。情報化社会がますます複雑化していくなかで、社会、サイエンス、エンジニアリングとデザインを結びつけるものが色だと、僕は考えています。色から始まるデザインにどんな可能性があるのかを探っているところですが、そのプロセスを楽しんでいただければと思っています」(了)

<次回は「カラーハンティング」ダイジェストをお届けします>

構成・文:

カワイイファクトリー|原田 環+中山真理(クリエイティブ エディターズ ユニット)

「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」の開幕に向け、展覧会ディレクター 藤原 大のインタビューを通じて、展覧会の魅力やプロセスを連載でお伝えします。

Photo: MOTOKO

ディレクターの横顔

色について考え、行動することからデザインをはじめる。その方法論を「カラーハンティング」と名付けたのが、デザイナーとして活動する藤原 大だ。6月21日から始まる企画展では、カラーハンティングから始まったいくつかのプロジェクトとその成果物が展示され、実際にどのように「色を"とる"」作業をしているのか、ものがつくられるまでにどのようなプロセスを経るのかが示される。

そもそも、なぜ色なのか。このインタビューではそれを聞きたかった。本題に入る前のウォーミングアップとして、まず藤原のプロフィールをかんたんに辿っておこう。

藤原は東京生まれ。多摩美術大学美術学部デザイン科を卒業後、1994年に三宅デザイン事務所に入社。98年、三宅一生と共にA-POC プロジェクトをスタート。これはコンピュータ制御した編機・織機によって一枚の布から一体成型による衣服をつくり出すという画期的なプロジェクトだ。この仕事によって2003年毎日デザイン大賞を受賞している。

2006年にISSEY MIYAKE クリエイティブディレクターに就任した彼は、A-POCをISSEY MIYAKE ブランドのデザインソリューションと位置づけ、テクノロジーと日本各地の染めや織りの伝統的な技術・素材とをつなげる服作りを展開。一方で英国のダイソン社のジェームス・ダイソン氏や、数学のノーベル賞と称されるフィールズ賞受賞者、ウィリアム・サーストン氏と協働するなど、その創造性が国内外で高く評価された。

2008年に自身の会社 株式会社DAIFUJIWARAを設立、現在は大学等で教鞭をとるとともに、様々な活動を精力的におこなっている。鎌倉で地域や大学の関係者と「国際観光デザインフォーラム」を共同運営する一方、この5月には、バッグのコレクション「Camper Bag by Dai Fujiwara」がスペインのカンペール社から発売された。紙とポリエステルから作られた特殊なニット素材を使ったバッグは、男女を問わず身体になじむ柔らかな手触りが機能的で、独自の素材開発から始める点は藤原の面目躍如と言える。

また、建築プロジェクト「スカイ・ザ・ボートハウス」も興味深い仕事だ。自らコンクリートを打ち、船大工とともに建設した、海の見える丘に建つ家は、屋根の一部が布で、取り外すことができる。トップライトからふんだんに光を取り込むことができるこの家は、色についての大きな示唆を彼に与えたに違いない。色は、光なくしては存在しないからだ。このプロジェクトは海外の美術館などで紹介されている。「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」では映像が展示される予定だ。

中国で山水画を学ぶ

4月下旬、打ち合わせの折りに「そもそも、なぜ色なのか」と藤原に問いかけてみた。

「子どもの頃から色に惹かれていて、光のスペクトルのことを何も知らないのに、似たような絵を描いていました。まだカラーハンティングという言葉こそ使っていなかったけれど、大学時代も自分の作品として自然の色をとることをしていましたね。そのなかでも、中国で山水画を学んだ経験から得たものが大きいと思います」

「1992年、日中国交正常化20周年記念事業の一環として企画された学生使節団に加わることができたので、大学を1年休学して北京の国立中央美術学院に留学しました。山水画を勉強したかった。当時の私なりに今しか学べないものは何かと考えた結果、アジアから日本を見てみたい、とくに中国の思想や考え方を理解した上で日本を見てみたいと思いました。それで中国の書画を学ぶことにしたのです」

中国で始まった山水画は自然の景色を描いているが、自然を絶対的かつ霊的・精神的な存在として見る中国人の自然観を反映している点が西欧の風景画とは根本的に異なる。それはさておき、墨で描かれる山水画はモノトーンの世界で、色は存在しない。山水画を学んだ経験が色につながるというのは、どういうことだろう?

<つづく>

構成・文:

カワイイファクトリー|原田環+中山真理(クリエイティブ エディターズ ユニット)

「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」展覧会ディレクター 藤原 大をはじめ、参加作家・企業のインタビューなどを通して、展覧会の魅力やプロセスを連載でお伝えします。