contents

2012年2月 (12)

2012年2月18日に行われた、小林康夫(東京大学大学院総合文化研究科 教授)、中島隆博(東京大学大学院総合文化研究科 准教授)と土屋昌明(専修大学経済学部 教授)によるトーク「文字となって羽ばたく―東アジアの伝統から」の動画をご覧頂けます。

現在開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。

すべての作品に共通する職人的な技術と品の良さ

──鈴木さんの中でのペン像についてお聞かせください。

鈴木理策(以下、鈴木):

最初の出会いは高校生の時です。図書館で見た『LIFE』年鑑にマレーネ・デートリッヒのポートレートがあって、その写真をもとにしたデッサンが高校の文集に載っています。

その後、写真の学校に入ってから意識して見たのは『Moment Preserved』です。一般的に、スティル・ライフの写真というのは、動かない要素を構成し撮影しますが、ペンの写真には動くものが写っていました。例えば、果物などと一緒にハチが写されている。今にも飛び立つのではないかと錯覚し、動きをもたらす存在に思わず誘惑されてしまう。そういう、写真の内と外に緊張関係をもたらす力があって、とても印象に残りました。

当時は、スティル・ライフ、ポートレート、スナップとジャンルを分けて考えていたので、スティル・ライフの写真家と思いこんでいたペンがスナップ的な要素を持ち込んでいることに新鮮な驚きを得ました。

──ペンさんの写真を参考に練習をされたりしました?

鈴木:しましたね。CAMELのタバコとか撮ってみたり(笑)。『Worlds in a Small Room』の写真集もよく見ていました。この写真集の後ろには、撮影や現像に関するデータが載っているのですが、それを見ていると、露出をオーバーにして、その分現像時間を削るとか、色々工夫したことがわかる。自分でもずいぶん試してみました。

──ペンさんのプリントは、技術の高さもよく知られていますよね。

鈴木:ペンの代表作で、自宅からスタジオまでの道で拾ったもの、タバコの吸い殻とか片方だけの手袋とか、そんな他愛もないものを撮影して、プラチナプリントという白金を使った美しいプリントに仕上げたシリーズがありますが、それはまさに錬金術だと思います。ペンは機材をそろえる時、用意できる範囲で同機種のカメラを全て試し撮りして、一番良いものを選んでいたと聞いたことがあります。当時、カメラは手で組んでいたので個体差がありました。あくまで伝説ですが、技術を支える細心の努力があったと思います。

──ペンさんの魅力はどんなところだと思いますか?

鈴木:何を撮っても品があるところですね。例えばポートレートは、被写体との関係性を写すものと、対象を物質化する二つに大別できる。だけど、ペンが撮るポートレートは、対象を物質的に扱いつつも、それだけではない魅力がある。ペン独特の品の良さが、撮影者と被写体との時間を満たしているようです。アーヴィング・ペンというと、シンプルで美しい写真を造る人、という評価で終わってしまう場合があるけれど、現代の様にどんなものでも器用に撮れる人が重宝がられる時代においては、こだわりをもってひとつひとつの作業に取り組む彼の姿勢に学ぶことは多いと思います。

──鈴木さんの最近のお仕事を教えてください。

鈴木:いま、写真家の鷹野隆大や松江泰治、批評家の清水穣、倉石信乃と僕の5人で写真分離派宣言というのをやっています。もうすぐ本が発売になりますので、ぜひご覧ください。

(聞き手:上條桂子)

2012年3月9日に21_21 DESIGN SIGHTで開催された展覧会関連プログラムに鈴木理策と鷹野隆大が出演しました。

トークの様子は動画でお楽しみいただけます。

トーク「写真家にとって、ペンが遺したものとは何か」の動画を見る

鈴木理策 Risaku Suzuki

写真家/東京芸術大学美術学部先端芸術表現科准教授

1963年和歌山県新宮市生まれ。1990年初個展。2000年に写真集『PILES OF TIME』(光琳社出版)にて第25回木村伊兵衛写真賞受賞。時間や記憶、場所の気配など、視覚に収まらない感覚を主題とする作品を発表し続ける。主な写真集に写真集『熊野、雪、桜』(淡交社, 2007年)、『Mont Sainte Victoire』 (Nazraeli Press, 2004年)、『Atelier of Cezanne: Six by Six (Set Two)』(Nazraeli Press, 2011年)等。東京国立近代美術館、東京都写真美術館、川崎市市民ミュージアム、青森県立美術館、The Museum of Fine Arts, USA、 Houston, International Center of Photography,USA等に作品が収蔵されている。

http://www.risakusuzuki.com/

この写真集は、本展開催とあわせ、展覧会ディレクター北村みどりのコンセプトにより、アーヴィング・ペン財団監修のもと制作されました。

出展作品を含むアーヴィング・ペンのオリジナルプリント25点及び、トム・ペン(アーヴィング・ペン財団理事長)と三宅一生によるメッセージを収緑しています。中に収められたオリジナルプリント作品は、展覧会自体とも共通して、一つの創造がまた次の創造を生むという生命の循環を基本のテーマに、北村が選定したものです。

制作にあたっては、ペンが好んだ小さな宝石のようにキラリと輝く本をつくるという主旨で、デザイン、印刷、製本までが一貫してアメリカで行われました。

また、表紙の布は、ペンのお気に入りで撮影の際によく着ていたISSEY MIYAKE MENの藍染めコットンシャツの色をイメージしています。

部数限定で出版され、21_21 DESIGN SIGHTのみで販売している特別な写真集です。是非会場でお手にとってご覧ください。

- 発行元:

- 株式会社三宅デザイン事務所

- 仕様:

- ハードカバー、56ページ

- 定価:

- ¥ 3,000(税込)

2011年11月25日に行われた、小説家の平野啓一郎とプロダクトデザイナーの深澤直人によるトーク「存在とかたち」の動画をご覧頂けます。

2012年2月11日に行われた、エディターのマーク・ホルボーンによるトーク「アーヴィング・ペンと三宅一生」の動画をご覧頂けます。

現在開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。

穏やかで静かな、ペンの視点

──ペンさんはさまざまな写真を撮影されていますが、柏木さんが気になる写真はどちらでしょう?

柏木 博(以下、柏木):

アーヴィング・ペンさんの写真の代表作のひとつに煙草の吸い殻をモチーフにしたシリーズがありますが、道に捨てられて誰も見向きしないような煙草の吸い殻、それ自体が美しいわけではなく、冷静にじっと見つめる、そのペンの眼差しが美しいんです。

ポートレートもすごく好きです。今回の展示にもありますが、三宅一生さんのフードを被ったようなポートレート、あれはいい写真。一生さんの目が力強く、ペンさんもその力強さを存分に引き出している。また、鋭角なV字の壁を背景に撮影したポートレートのシリーズも好きです。アーティストがどんなに気取っていても、限られた空間でその人の「生」な感じがふっと出てくるんですよね。ペンさんの写真は、人を物のように撮るとも言われますが、決して対象物を殺しはしていないことがよくわかると思います。

──柏木さんは三宅さんのお仕事もずいぶん前からご覧になっていると思います。二人のコラボレーションについて、どんなことをお考えになりましたか?

柏木:ペンさんの写真は、一生さんの考える衣服のあり方、そのデザインのもつ美しさの可能性を新しい眼で引き出している。しかも、撮影前のエスキースを見ると、偶然ではなく、徹底してそれをつくっている。

資生堂のポスターのモデルの衣服を、学生時代の一生さんが担当したことがあります。ポスターのデザインは、資生堂のグラフィックの一時代を築いた中村 誠さんでした。中村さんから伺ったのですが、この時、一生さんはメーキャップまで担当したとのことです。そのポスターの写真は、ペンさんとはまったく撮り方が違っていましたが、一生さんの衣服と振り付けがモデルの美しさを引き出していました。僕は一生さんとペンさんに響きあうものを感じました。二人が出会ったのは必然だったんでしょうね。

──田中一光さんのデザインについてはどう思われますか?

柏木:田中一光さんは本当に優れたグラフィックデザイナーです。三宅一生とアーヴィング・ペンのイメージを崩さず、二人の良さを引き出している。写真をストレートに使って、シンプルに文字を入れ、その間隔や並びに微妙な変化をつける。田中一光さんは、豊かな表現の引き出しを持っている方でした。テーマやクライアントの本質を見る、一生さんやペンさんに通じるものがあったのでしょう。この3名の仕事は、ファッションや写真という範疇を越えて、歴史に残るでしょうね。

──柏木さんの最近のお仕事を聞かせてください。

柏木:去年『探偵小説の室内』という本を白水社から出しまして、その続編のようなものを執筆中です。日記文学の中で、部屋や空間がどう扱われているかについてです。夏目漱石、寺田寅彦、内田百閒、永井荷風、あと二人くらいを選んで出そうと思っていて。今年中には出せると思いますので、ぜひお手にとってみてください。

(聞き手:上條桂子)

2012年2月25日に21_21 DESIGN SIGHTで開催された展覧会関連プログラムに柏木 博が出演しました。

トークの様子は動画でお楽しみいただけます。

トーク「アーヴィング・ペン:写真の視覚」の動画を見る

柏木 博 Hiroshi Kashiwagi

デザイン評論家、武蔵野美術大学教授(近代デザイン史専攻)

1946年神戸生まれ。武蔵野美術大学卒業。著書:『近代日本の産業デザイン思想』(晶文社)『家事の政治学』(青土社)『芸術の複製技術時代』『日用品の文化誌』『モダンデザイン批判』(岩波書店)『探偵小説の室内』(白水社)『「しきり」の文化論』『デザインの教科書』(講談社)など。展覧会監修:『田中一光回顧展』(東京都現代美術館)『電脳の夢』(日本文化会館パリ)ほか。

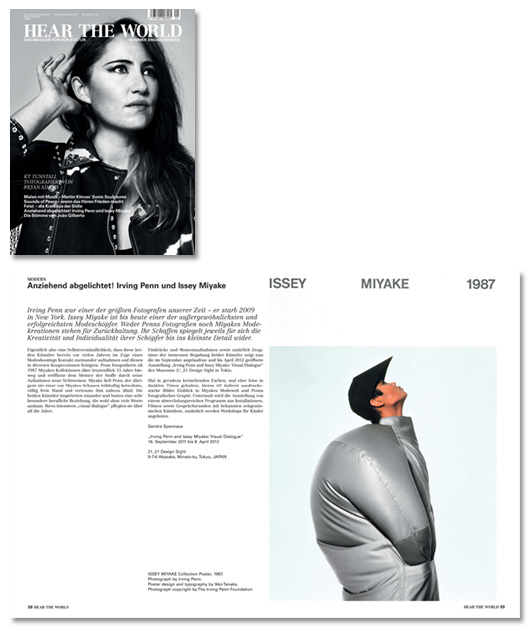

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。ドイツの雑誌HEAR THE WORLDにてご紹介いただきました。

HEAR THE WORLD

「三宅一生 東北へ 伝統を未来につなぐ旅」

NHK BSプレミアム

2012年2月18日(土)午後15:00〜15:53

「自分は、東北のために何が出来るのか?」と三宅一生は自身に問いかけた。

改めて40年にわたる衣服デザインと東北とのつながりに想いを寄せ、ものづくりで手助けをしたいと決意。被災し痛手をうけた産地はまた、高齢化など継続危機にある。受け継がれてきた伝統のパワーを広く伝え、未来につなぐ、新たなクリエーションへの挑戦が始まった。

番組はその舞台裏にカメラを向け創作の秘密に迫るとともに、現在進行形のプロジェクトまで、これまでの活動を三宅一生が語る。

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターの三宅一生の活動を特集した番組です。

お時間がございましたら、是非ご覧下さい。

なお、21_21 DESIGN SIGHTでは、昨年7月に開催し、多くのお客様にご来場いただいた特別企画『東北の底力、心と光。「衣」、三宅一生』に続き、本年は企画展「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」(2012年4月27日〜8月26日 展覧会ディレクター:佐藤 卓、深澤直人)を開催いたします。

現在開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。

衣服と写真と文字 動くボディについて考える

──今回の展示をご覧になってお考えになったことをお聞かせください。

小林康夫(以下、小林):

以前に一生さんが、自分が最も影響を受けたのはイサム・ノグチとアーヴィング・ペンだというお話をされていました。その時にイサム・ノグチは造形の原点としてよくわかるんですが、ペンさんは何故なんだろうという疑問がありました。また一生さんは、そのときペンさんに作品を見てもらうことが重要なんだ、ペンさんの眼差しを通じて自分が自分に引き戻されるんだともおっしゃっていました。ペンさんのカメラによる眼差しを通じて、自分の作り出した作品を見ることで、初めてもうひとつの自分に出会える。それは弁証法というか、そういう自他の回路が働いていると思ったんです。そのことを表象文化論という観点から掘り下げてみたいと思ったわけですね。

つまり展覧会でペンさんと一生さんの協同作品を見ていく時に、ペンさんの世界は、文字というか書の世界につながっていくのでは、とひらめいたんです。中国には「書は人なり」という言葉があるらしいのですが、その人とは身体でもある。服は形であるとしても、それは「身体」の形、人間のボディの問題になるわけですね。一生さんのデザインは、いつも素材においても新しい挑戦をしていますが、その基には動く身体感覚がある。身体を隠すわけでもなく、飾るわけでもない。身体は動きであるという認識ですね。「動くボディ」としての形、それが原点にあるのではないか。それが、古来の文字のあり方とつながってくるんじゃないかと考えたんです。今回の展示では、大地から立ち上がった文字が空に飛んで行こうとしているような、そんな印象も受けました。

──来週開催予定のトークについて教えてください。

小林:トークでは、中国哲学の中島隆博先生と土屋昌明先生のお二方をお招きして、「文字」「書」という切り口からアーヴィング・ペンさんの写真と一生さんの服について論じてみたいと思っています。一生さんの服とペンさんの写真を「文字」や「書」から読み解くことで、どういう世界に広がっていくか、いくつか書の作品などをお見せしつつお話してみたいと思っています。どこに着地するかはまだわかりませんが、一生さんとペンさんという二人の出会いが、人類学的なスケールで見えてくるのではないかと思います。

(聞き手:上條桂子)

2012年2月18日に21_21 DESIGN SIGHTで開催された展覧会関連プログラムに小林康夫が出演しました。

トークの様子は動画でお楽しみいただけます。

トーク「文字となって羽ばたく―東アジアの伝統から」の動画を見る

小林康夫 Yasuo Kobayashi

東京大学大学院総合文化研究科 教授

1950年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科比較文学比較文化専攻博士課程満期退学。パリ第10大学記号学科博士号取得。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授(表象文化論専攻)、グローバルCOE「共生のための国際哲学教育研究センター」拠点リーダー。著書に、『不可能なものへの権利』(89年)、『無の透視法』(89年)、『起源と根源』(91年)、『光のオペラ』(94年)、『身体と空間』(95年)、『出来事としての文学』(95年)、『建築のポエティクス』(97年)、『大学は緑の眼を持つ』(97年)、『思考の天球』(98年)、『青の美術史』(99年)、『表象の光学』(03年)、『知のオデュッセイア』(09年)、『歴史のディコンストラクション』(10年)。ほか、編著、翻訳多数。

2012年2月4日に行われた、アートディレクターの細谷 巖とフォトグラファーの長 隆治郎によるトーク「寝ても覚めてもアーヴィング・ペンだった」の動画をご覧頂けます。

現在開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。

ペンさんから教わったのは、シンプルの追求

──トンプソンさんは、ペンさんのスタジオでアシスタントをされていたそうですが、まずは何故ペンスタジオに行こうと思ったんですか?

マイケル・トンプソン(以下、トンプソン):

写真学校でペンの写真を知って、なんてシンプルで力強い写真なんだと衝撃を受けた。ペンさんの写真には、シンプルなイメージの中にすごくたくさんのメッセージが含まれている。そんな強いインパクトを持つ写真に憧れていたんだ。

そして1987年に、カリフォルニアからNYに出てきてペンスタジオを訪ねた。最初の面接の時に、普通のスタジオだったらアシスタントの人が出てくるだろ?だけど僕がドアをノックしたら、ペンさん本人が出てきたんだ。採用の連絡がきた時は、夢じゃないかって思ったよ。ペンさんは当時、一流の写真家として有名な人だったからね。

──ペンさんから影響を受けたことは?

トンプソン:そりゃあたくさんある(笑)。ペンさんはシンプリシティを追求するために、自分が納得いくまで何度も何度もやり直す。そして、どんなにたくさん仕事をしている時でも自分でプリントを焼いていた。そんな彼から、決して自分が納得いくまで諦めないということを学んだ。あとは、仕事とプライベートのバランスを大切にする人だった。毎日同じ時間に始まって、同じ時間に終わる。彼は家族のこともすごく大切にしていたんだ。

──トンプソンさんが写真を撮るときに大切にしていることは何ですか?

トンプソン:1枚の写真からいかに多くのことを語れるか。写真っていうものは1枚で人の心を違うところへと運んでくれる。その中でもいい写真というのは、感情にすっと入り込んできて、喜怒哀楽の感情を沸き上がらせる。そのときに大切なことは、シンプルであること。シンプルな写真の方が、その奥にあるメッセージがストレートに伝わると考えている。

──ペンさんから言われて印象的だった言葉はありますか?

トンプソン:ペンスタジオから独立する最後の日にペンさんと交わした会話がある。「マイケル、君は写真撮影にかかる経費を抑えるための方法を知っているか。作品を作る、アシスタントにお金を払う、機材をレンタルする、すべてのことにお金がかかるんだ。そのコストを払うためには、君は望まない仕事もたくさんしなければならない。逆に、日ごろからコストがかからないようにしていれば、好きな仕事だけを選んで、ハッピーなクリエイティブライフを送れるはずだ」と。すごく大切なことだし、華美ではない生活をしていたペンさんの人柄が出ていた言葉だったのでよく覚えているよ。

──最近のお仕事を教えてください。

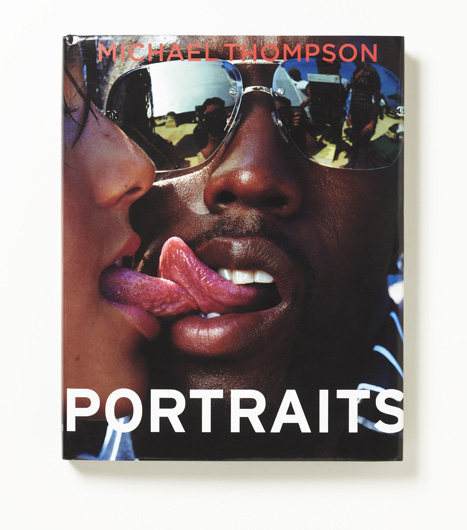

トンプソン:もともとは、1993年にモデルに青い塗料を塗った写真を撮ったんだけれども、またやりたいと思っていて、次に撮影をする時にはパワフルな赤を使いたいと思っていた。そして、後日1日だけ撮影をすることができたので、赤い塗料を使ってフォトセッションを行ったんだ。それが写真集『RED NUDE』につながった。肉体を抽象的なオブジェのように扱っていて、面白い見え方をしてるだろう。あと同時期に『PORTRAITS』という写真集を出版した。これは、20年間撮りためた写真から編集して作り上げたものだ。ここには世界中のセレブリティが登場しているが、彼らの意外な一面がきっと見られるだろう。ぜひ手に取って見てみて欲しい。

(聞き手:上條桂子)

マイケル・トンプソン Michael Thompson

フォトグラファー

1962年アメリカ・ワシントン州に生まれる。

町の写真館を営んでいた父親の影響で幼少期から写真に興味を覚え、ブルックス写真大学で写真を学ぶ。

卒業後、ニューヨークに移り、アーヴィング・ペンに師事。「allure」誌の創刊号(1991年)の仕事に抜擢されたことをきっかけに独立。

多くの雑誌でファッション、ビューティの撮影を手掛け、TVコマーシャルの分野でも活躍中。

「VOGUE」「W」「Harpers BAZAAR」「Interview」「VanityFair」など数々のファッション誌のカバーを手掛ける写真界をリードするトップフォトグラファー。

現在、妻のケリーと、2人の子供、ルビー、ショーンと共にオレゴン在住。

2012年1月28日に行われた、東京都写真美術館事業企画課長の笠原美智子によるトーク「アーヴィング・ペンの美学」の動画をご覧頂けます。