contents

川上典李子 (55)

デザインを通じてさまざまなものごとについてともに考え、私たちの文化とその未来のビジョンを共有し発信していくイベントシリーズ、21_21クロストーク。約1年ぶりの開催となる第4回目として、2023年6月15日に、展覧会ディレクターズバトン「The Original」×「Material, or 」を開催しました。

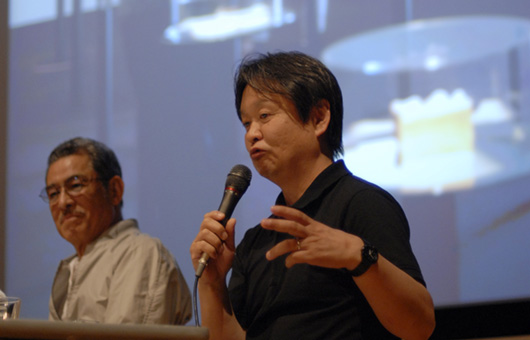

トーク当時開催中の企画展「The Original」の展覧会ディレクター土田貴宏と、2023年7月14日に開幕した企画展「Material, or 」の展覧会ディレクター吉泉 聡が登壇し、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターでありジャーナリストの川上典李子がモデレーターを務めました。

まずは、企画展「The Original」について、川上から土田に本展の骨格やこだわったポイントについて尋ねました。

土田は「『The Original』をテーマに、独創性や社会への広がり、後世への影響を伝えられるような構成を目指した」と答え、展示プロダクトは、選定をした私たちからの問いかけでもある。プロダクトのどこにオリジナルを捉えたかを意識して見てほしいと述べました。

土田は続けて、ほどんどが現行品であり量産品を選定しており、インテリアショップでも手に取ることができるものなので、展覧会として価値のあるものになるのか、実際に観に来てもらえるのかと、不安もあったことを振り返りました。

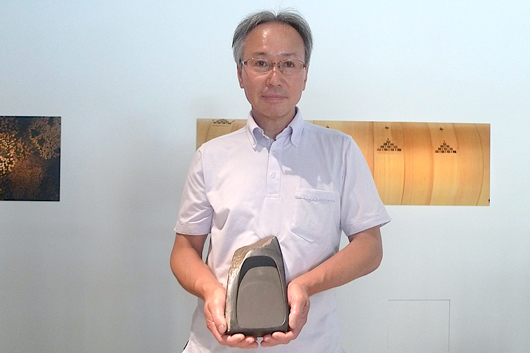

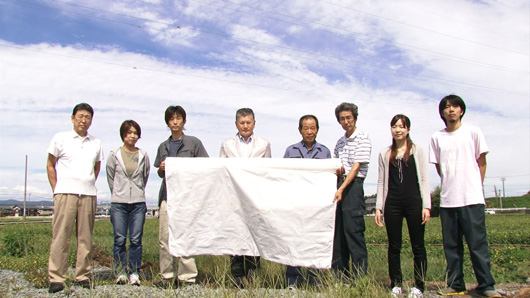

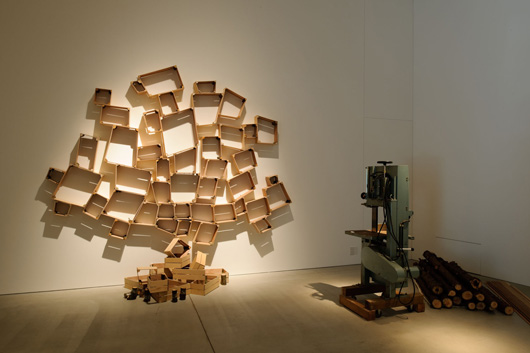

次に企画展「Material, or 」について、展覧会ディレクターの吉泉から説明しました。「まず、本展では、マテリアルは『地球上のすべてのもの』として考えています。特定の意味をもたないそういったマテリアルに、人間が意味を与えることで素材にもなり得る。マテリアルの意味が変わっていくといった意味を込めて『Material, or 』という展覧会タイトルにしました」と説明しました。川上が「or」の後にスペースが入っていることについて問うと、吉泉は「『or』に先があることを文字でも表現したいという思いで、スペースを入れることに決めた」と答えました。

展覧会ポスター

展覧会ポスター

続けて、ポスターのビジュアルについても触れ、波打ち際で収集した自然物や人工物を使用したと述べました。波打ち際ではさまざまな漂流物が見られ、自然物や人工物の状態やマテリアルの意味も変化する場所であると語りました。

トークは今回のクロストークのテーマとなっている 「デザインの現在と拡がり」に移ります。2023年4月にイタリアで行われたミラノサローネ国際家具見本市では、土田と吉泉はともに展示を行い作品を発表しました。

土田は「社会課題はさまざまにあるが、シンプルな答えでは解決できないことがたくさんあるので、あえてあいまいな答えを出した。2020年以降は量産品のデザインだけではプロダクトデザインを語れない時代に入るのではないかと思い、ミラノサローネでは今後どのように流通するか知れない作品を展示した」と述べました。

吉泉は「社会課題について、解釈をして問題を切り出すことは簡単だが、複雑に絡み合っていることを受け取ることが大切なのではないかと認識している。デザイナーは言葉を超えたところに存在するものを感じ取り、形にして共有することができると考えている」と語りました。

トーク終盤の質疑応答では、参加者からたくさんの質問が寄せられました。

「熱量を感じたプロダクトはありますか」という質問に、土田は「フランコ・アルビニによる椅子『ルイーザ』(1955/2008、カッシーナ)は、あらゆるディテールにデザイナーの凝らした配慮があり熱量を感じる」と答え、吉泉は「ゲーリー・クラインがつくったKLEIN(クライン)という自転車。修士論文がそのまま製品になったことでも知られ、現在は販売が終了してしまったメーカーだが、規格化されたことと、量産されたことに熱量を感じている」と答えました。

「21_21 DESIGN SIGHTという場所性などから、展覧会コンセプト以外で大切にされていたことはありますか」という質問に、吉泉は「答えを提示しないということを大切にした。日常の中で流れてしまうような気づきや立ち止まるきっかけを、展覧会の中で観ていただけるように目指した」と述べました。

異なるテーマの展覧会でディレクターを務める2人が、展覧会に込める思いを語り、デザインの現在と、そこから拡がる可能性を探る貴重な機会となりました。

現在開催中の企画展「The Original」に関連して、『AXIS』223号に、展覧会ディレクターの土田貴宏と、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクター川上典李子のインタビューが掲載されました。

詳細と購入に関しては、AXISのウェブサイト(外部サイト)でご確認ください。

2022年6月23日、企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」に関連して、オープニングトーク「『包まれた凱旋門』の実現とこれから」をオンラインで開催しました。

本プログラムには、本展特別協力のクリスト・アンド・ジャンヌ=クロード財団から、ディレクターでありクリストの甥のヴラディミール・ヤヴァチェフ氏と、同財団ディレクターのロレンツァ・ジョヴァネッリ氏、展覧会ディレクターのパスカル・ルラン、モデレーターとして21_21 DESIGN SIGHT アソシエイトディレクターの川上典李子が出演しました。

クリストとジャンヌ=クロードの人生と、2021年にパリで実施された「包まれた凱旋門」について、また本展をつくり上げるプロセスや見どころについて語り合いました。

まず川上が、「包まれた凱旋門」プロジェクトの背景についてヴラディミールに問います。

「包まれた凱旋門」のプロジェクトの構想は、1961年にクリストが作成したフォト・モンタージュから始まり、60年の時を経てプロジェクトは実現しますが、驚くことに2017年に動き出したその認可の進行はとてもスムーズだったと説明しました。それは、1985年のパリでの大規模なプロジェクト「包まれたポン・ヌフ」が非常に素晴らしい記憶としてパリの人々に残っていたからだといいます。

続けて、実施にあたり乗り越えなければならなかった課題はどんなことだったのか、川上は問いました。

ヴラディミールは「世界的に有名なモニュメントを包むことは、価値を付けられないほどの重みがあった。また、2020年に他界したクリストが現場にいなかったため、その喪失感で気持ちを維持していくことが困難だった。」と述べました。

スタジオで「包まれた凱旋門」のドローイングを描くクリスト、ニューヨーク、2019年9月21日

スタジオで「包まれた凱旋門」のドローイングを描くクリスト、ニューヨーク、2019年9月21日(Photo: Wolfgang Volz ©2019 Christo and Jeanne-Claude Foundation)

次に、川上からロレンツァへ、活動を記録し、整理して伝えるアーカイブの仕事について尋ねました。

ロレンツァは2016年に実施されたイタリア・イセオ湖でのプロジェクト「フローティング・ピアーズ」に2014年から参加し、現場で活動する楽しさを知っていることに触れ、クリストとジャンヌ=クロードの作品の特性でもある"期間限定であること"が、美しさや素晴らしさをより一層濃厚にしてくれると語りました。

また、自身が担当しているアーカイブの重要性については、「作家や作品の情報はもちろん、アーティストの人生や、手がけてきた芸術を理解するための手がかりにもなる。今後の研究においても極めて重要な価値のある資料にもなり得る。」と述べました。そして本展では、本来知ることが難しい、プロジェクトに関わる人々の姿をきちんと伝えることが出来ていると続けました。

凱旋門の外壁の前面に布を広げている様子

凱旋門の外壁の前面に布を広げている様子(Photo: Benjamin Loyseau ©2021Christo and Jeanne-Claude Foundation)

最後に本展ディレクターのパスカル・ルランから、展覧会をつくりあげるプロセスを説明しました。本展への参加が決まった際にパスカルがまず行ったことは、クリスト・アンド・ジャンヌ=クロード財団から手に入れることのできる資料をすべて集め、それらに目を通すことでした。「パリの規模や包まれた凱旋門のスケール、制作のプロセス、またプロジェクトに関わる人々の技術を、説明文ではなく、視覚的に伝えられる展覧会構成を目指した。」と述べました。

会場風景(撮影:吉村昌也)

会場風景(撮影:吉村昌也)トーク終盤では、視聴者から三者への質疑応答も実施されました。今後の展望として、アラブ首長国連邦の砂漠に41万個のドラム缶を積み上げるという、1977年から進行中のプロジェクト「マスタバ」についても触れました。「包まれた凱旋門」プロジェクトと今後の二人の活動の紹介を通して、クリストとジャンヌ=クロードが大切にしてきたことをもうかがい知ることのできる、貴重な機会となりました。

2020年10月15日、トランスレーションズ展の開幕を翌日に控え、オンライン記者会見を行いました。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、約11ヶ月ぶりとなった新しい展覧会オープンの一幕を、ここで紹介します。

記者会見には、展覧会ディレクターのドミニク・チェンをはじめ、企画協力の塚田有那、会場構成を手がけたnoizより豊田啓介、酒井康介、田頭宏造、グラフィックデザインを担当した祖父江 慎とcozfish 藤井 瑶が出演し、本展での仕事を説明しました。

また、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの佐藤 卓、深澤直人、アソシエイトディレクターの川上典李子も出演し、企画チームの面々と意見交換を行いました。

国内外の美術館で開催されるデザインに関連する展覧会をご紹介します。

装飾美術館「ジャポニスムの150年」

2018年11月15日(木)- 2019年3月3日(日)

現在、フランス・パリの装飾美術館で「ジャポニスムの150年」展が開催されています。

19世紀末から今日まで150年にわたる日仏間の芸術的関係性に焦点を当てた本展は、同館が所蔵する日本美術品から厳選された作品を中心に、日本から貸し出された作品、日本の影響を受けて欧州で制作された作品を加えた約1,400点で構成されています。展示作品は、美術工芸作品からプロダクトデザイン、グラフィックデザイン、衣服デザインなど幅広いジャンルや時代にわたります。

展覧会は〈発見者〉〈自然〉〈時間〉〈動き〉〈革新〉という5つのテーマに沿って展開され、そのうち〈発見者〉〈動き〉〈革新〉の展示室には、IKKO TANAKA ISSEY MIYAKE「NIHON BUYO」をはじめとする21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人である三宅一生の仕事が紹介されています。また本展には、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターの川上典李子がキュレーターの一人として参加しています。

本展は、2019年2月までパリを中心にフランスにて開催される文化芸術事業『ジャポニスム 2018:響きあう魂』の公式企画の一つとして、国際交流基金とパリ装飾美術館の共催で開催されています。

開催中の「アスリート展」では、展覧会ディレクター 為末 大、緒方壽人、菅 俊一、参加作家や企業、団体、機関との協働により、アスリートの様々な側面をデザインの視点から紐解いています。

ここでは、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターの川上典李子による展覧会レビューをお届けします。

「アスリート展」展覧会ディレクター 左より、緒方寿人、菅 俊一、為末 大(写真:木奥恵三)

「アスリート展」展覧会ディレクター 左より、緒方寿人、菅 俊一、為末 大(写真:木奥恵三)誰にでもあるアスリート性を意識すること、そしてデザイン

21_21 DESIGN SIGHT(以下21_21)でどのような題材をとりあげるのがよいか、開館準備の段階から、三宅一生、佐藤 卓、深澤直人を中心とする会議を毎月行なっています。その席でしばしば挙がってきた話題のひとつが、「身体」。三宅が身体の動きと服との関係を常に探り続けてきたことはいうまでもなく、「身体」や「人の動き」を抜きにしてデザインを考えることはできません。

「アスリート展」の題材も、デザインの現場の状況や、この先、私たちが意識するべき大切なことは何であるのかと意見を交わすなかで挙がったものでした。開館10周年の節目で身体や動きに関する題材となったのは、これまで継続してきたやりとりを考えると、実に自然なことだったようにも感じます。

日々の積み重ねを大切に、試行錯誤を繰り返しながら前進していけること。不可能と思われていた状況に突破口をもたらし、新たな局面を生み出していける精神を持ち備えること。デザインのポジティブな力にも重なるこれらの状況を、一体どのようなことばで表現できるのだろう。そのことばを軸に多角的に考えていくことで、デザイン、ものづくりの現場や私たちが暮らす社会において大切な点が見えてくるはず。こうした議論を重ねるなかで、挙がったのが「アスリート」。アスリートの精神や挑戦に話題が広がっていきました。

「報道写真の視点」アダム・プリティ(ゲッティイメージズ)

「報道写真の視点」アダム・プリティ(ゲッティイメージズ)私自身、デザインやものづくりの現場を訪ねる時間は、身体性を改めて考える機会となってきました。日常の道具がリズミカルな動作で生み出されていく現場の力強さに圧倒されたのは、21_21の「テマヒマ展」のリサーチの際。樽のタガを結う現場では全身を使ってのリズミカルな作業が続いていました。仙台箪笥の金具職人が鉄を打ち出していた作業場を包んでいたのは、三拍子。ベースとなる金敷を叩く回数を計測してみたら1日2万回以上だった、と聞き、驚かされたこともあります。

自身の活動を語る際に、身体や動作にまつわることばを口にするデザイナーも少なくありません。200名以上が集まったトークの会場で「いつも大切にしていることは?」という会場からの質問に対して、「スポーツ選手の基礎トレーニングにも似た日々の鍛錬」と即座に答えていたのは吉岡徳仁さんでした。「頭のなかはどこまでも自由に、手の経験は積まれていく。そうしたバランスでデザインに取り組みたい」とは、皆川 明さんが、ご自身の活動に関する取材の席で語ってくれたことばです。

「テマヒマ展〈東北の食と住〉」より 杉桶樽(秋田県大館市)樽のタガを結う

「テマヒマ展〈東北の食と住〉」より 杉桶樽(秋田県大館市)樽のタガを結う21_21に話を戻しましょう。身体の力やある状況における可能性を最大に発揮することについて、極限の動きに向けて挑むアスリートの姿やその現場を支える人々の活動を通して考えるのが本展です。「アスリートがいる世界は全く違う世界ではないが、少しだけ細かなことに気がつく世界」とは、展覧会ディレクターのひとりである為末 大さん。「アスリート性は誰にでもありますが、手に入れるのに時間と労力がかかります」と、「アスリート性」という重要なことばを挙げてくれました。

緒方壽人さんは「『身体』と『環境』の関係性やその相互作用に改めて意識を向けること」に触れてくれました。そして菅 俊一さんは「『身体』や『心』」について。このような展覧会ディレクターの視点のもと、アスリートとは何かを紹介する展示に始まり、実際に身体を動かしながら日ごろ意識していなかった自分の感覚に意識を向けることのできる、示唆に満ちた本展のための作品が、並んでいます。

「アスリート展」会場風景(写真:木奥恵三)

「アスリート展」会場風景(写真:木奥恵三)為末さん、緒方さん、菅さんはじめ、参加作家がつくりあげてくれた会場を巡り、触れ、引き、飛ぶ......といった作品を体験しながら、私の頭に浮かんだひとつに、バウハウスの授業がありました。ヨハネス・イッテンは、身体と造形の関係から、授業前に学生とともに柔軟体操を行いました。身体の復権を目ざす体操でした。

バウハウスに関する向井周太郎さんの書籍編集も手がける武蔵野美術大学基礎デザイン学科教授の板東孝明さんが、ゲーテの形態学と共に語ってくれたことばも引用しておきましょう。「身体と世の中の関係はこれまでにも様々に探究されてきましたが、今、身体性を意識することの必要性を強く感じます。古くて新しいテーマです。機械文明のタクトに翻弄される『人のいのち』をいかに守るか、暴走列車のような文明と身体の内発的なリズムにどう折りあいをつけるのか。他の専門領域との共同研究にこそ、目を向けることの重要性があると考えます」

そのことを、身体そのものは古来大きく変わっていないことを思い返し、身体に本来備わっている能力そのものをも見落とすことなく、現代の生活のなかで考え続けていくことが大切なのです。

「アスリート展」会場風景(写真:木奥恵三)

「アスリート展」会場風景(写真:木奥恵三)本展会場では、展示終盤、「身体拡張のギア」の映像からも気づかされることが様々あります。登場するのは、競技用シューズやラケット、野球バット、競技用車椅子、競技用義足など、スポーツギアの開発に取り組む専門家たち。数値だけでなく、選手の感覚や抽象的なことばを受けとめ、選手の無意識と意志にも神経を配りながらギア開発に取り組む様子を語っています。

無意識に行なっていたことを自覚する時間を通して感じたことや、身体を動かしつつ気づいたことを日常生活に持ち帰ってもらい、これまで以上に広く周囲に目を向けてもらえたら。それが、今回、デザインの施設としてアスリートをキーワードとした21_21 DESIGN SIGHTの想いです。

川上典李子

ギャラリー3 外観

ギャラリー3 外観21_21 DESIGN SIGHTは2007年3月に開館しました。

開館の背景は、創立者である三宅一生が、1980年代、イサム・ノグチ、田中一光、倉俣史朗、安藤忠雄らとともに、日本におけるデザインミュージアムの重要性について語りあったときに遡ります。

その熱い想いはそのままに、生活を豊かに、思考や行動の可能性を拡げるデザインの役割を、探し、見出し、つくっていく拠点となりました。

ディレクターは、デザインの現状、制作の現場をよく知るデザイナーの三宅一生、佐藤 卓、深澤直人。アソシエイトディレクターはジャーナリストの川上典李子です。これまでに34の展覧会を開催し、デザインの視点から、生活、社会、文化について考え、世界に向けて発信し、提案を行なってきました。そして10周年を機に、佐藤 卓が館長に就任します。

2017年3月31日には、新たな活動拠点「ギャラリー3」を開設します。ここでは、世界各国の企業をはじめ、教育・研究・文化機関等との密な連携によって、実験的なプログラムに取り組んでいきます。誰もが自由にデザインに触れられるスペースが拡がります。

21_21 DESIGN SIGHTは、今日までの歩みを大切に、「デザインの視点でさらに先を見通す」活動を続けていきます。

21_21 DESIGN SIGHT opened in March 2007.

The story behind the opening of 21_21 DESIGN SIGHT goes back to the 1970s, when its Founder Issey Miyake started to discuss the importance of establishing a design museum in Japan with Isamu Noguchi, Ikko Tanaka, Shiro Kuramata, and Tadao Ando. 21_21 DESIGN SIGHT sprang from that discussion and became a nexus from which to search, find, and create the ongoing role of design. Design is a process that enriches life and expands the potential for thoughts and actions.

The Board of Directors is comprised of Issey Miyake, Taku Satoh, and Naoto Fukasawa, three designers who are well acquainted with the contemporary status of design and the creative scene; and journalist Noriko Kawakami who acts as Associate Director. 21_21 DESIGN SIGHT has introduced numerous ideas and proposed a variety of design solutions to the world through 34 exhibitions. Each exhibition opened a dialogue on our life, society and culture from design point of view. In honor of the 10th anniversary. Taku Satoh has been named as its overall Director.

On March 31, 2017, we will open Gallery 3. Here, we will implement experimental programs in close collaboration with corporations, schools and cultural institutions throughout the world. We wanted to expand our space so all could experience the power of design.

21_21 DESIGN SIGHT continues to evolve, treasuring the decade that is now behind it and always looking toward the future.

ギャラリー3 エントランス

ギャラリー3 エントランス ギャラリー3 内観

ギャラリー3 内観 ギャラリー3 内観

ギャラリー3 内観写真:吉村昌也

社会を支える基盤であり、叡智の結集でありながら、普段は意識されることの少ない土木工学や土木構造物の世界。21_21 DESIGN SIGHTで「土木」をテーマにしようと決めた際、ディレクター一同、これこそがデザインの施設でとりあげるべきテーマであると話し合った経緯があります。生活を支える普段は見えない力、自然災害から生活を守る工夫の歴史について、あるいは現場を支える多くの人々の存在、最新の技術や日本の作業作業のきめ細やかさなど、いつも以上に熱い会話となりました。こうした「土木」をより多くの方々に身近に感じてもらえる機会を、建築家の西村 浩氏がみごとに構成してくれています。

会場でまず出会うのは、見えない土木の存在です。1日あたり300万から400万もの人々が行き交い、乗降客数や規模で世界一にも記録されている新宿駅を始め、渋谷駅、東京駅のメカニズムを可視化するべく「解体」を試みた建築家 田中智之氏のドローイング。アーティストのヤマガミユキヒロ氏は、神戸の六甲山からの街なみと隅田川からの風景を絵画と映像の投影による「キャンバス・プロジェクション」で表現しています。日の出から日没、そして再び日の出を迎えるこれらの美しい風景も、土木あってこそ。そう考えると実に感慨深く、静かに移ろっていく風景に見入ってしまいます。

渋谷駅については、ギャラリー2で紹介されている田村圭介+昭和女子大学環境デザイン学科 田村研究室による「土木の行為 つなぐ:渋谷駅(2013)構内模型」も。複数の鉄道が乗り入れ、地下5階、地上3階という駅の複雑な構造は驚かされるばかり。背後の写真は西山芳一氏の撮影。

工事現場で汗を流す人々の姿もフォーカスされています。21_21 DESIGN SIGHTが土木のテーマで伝えたかったひとつに「支える人々の存在」がありましたが、西村氏も同じ想いを持ってくれていました。とりわけダイナミックな作品は、現在の渋谷の工事現場の音が奏でるラベルの「ボレロ」にあわせて、高度経済成長期に収録された映像と現在の渋谷の工事現場の映像が目にできる「土木オーケストラ」(ドローイングアンドマニュアル)。同じく私の心に響いたのは、溶接、舗装、開削等の作業をする人々の写真「土木現場で働く人たち」(株式会社 感電社+菊池茂夫)です。土木建築系総合カルチャーマガジン「BLUE'S MAGAZINE(ブルーズマガジン)」を知ることもできます。「人」という点では、スイス、ゴッタルドベーストンネルの完成の瞬間を記録した映像での、歓喜する人々の姿も心に残りました(「日本一・世界一」のコーナーで紹介)。

ダム建設で人工湖に沈んだものの、水位の低い季節に目にすることのできるコンクリートアーチ橋「タウシュベツ川橋梁」(北海道上土幌町)を始め、30年間土木写真家として活動する西山芳一氏が撮影したトンネルやダムの壮大さと美しさ。それらの写真を堪能できる展示空間(ギャラリー2)には、「つなぐ、ささえる、ほる、ためる」などのキーワードで、アーティストやデザイナーの作品が紹介されています。

砂を盛ったり掘る行為にあわせて等高線が現われる「ダイダラの砂場」(桐山孝司+桒原寿行)、来場者がダムの水をせき止める「土木の行為 ためる」(ヤックル株式会社)、ビニールのピースを積み上げてアーチ構造をつくる「土木の行為 つむ:ライト・アーチ・ボリューム」(403architecture [dajiba])等々、楽しみながら「土木の行為」を知る作品が揃っているのも「土木を身近に感じてほしい」という西村氏の想いゆえのこと。また、マンホールに入る体験ができる作品「人孔(ひとあな)」(設計領域)、左官職人の版築工法を手で触れながら鑑賞できる「土木の行為 つく:山」(公益社団法人 日本左官会議+職人社秀平組)など、実際の素材、工法を知ることのできる醍醐味も。

身体を使いながら鑑賞できるこれらの幅広い展示に、建築の専門家も関心を寄せています。そのひとり、南カリフォルニア建築大学の夏期プログラムで来日した学生を引率した建築史家の禅野靖司氏の言葉を引用しておきたいと思います。「土木の力を身体性とともに示していること、さらには土木を文化的な脈絡で見直し、専門外の人も好奇心を持って学び楽しむことができるフィールドとして紹介していた点が興味深い。安藤忠雄氏の建築の内部でこのテーマがとり上げられていることも、マテリアルと構造の不可分な関係を意識させ、学生たちには刺激的でした」

そして会場終盤、登場するのは骨太のメッセージです。関東大震災の復興事業の一環であり、近代都市東京のために情熱を注いだエンジニアの姿が伝わってくる永代橋設計圖。さらには、東日本大震災の復興事業の現場を、本展企画協力の内藤 廣氏はじめGSデザイン会議のメンバーが三陸を訪ねる「GS三陸視察2015 映像記録作品『GROUNDSCAPE』」(66分)。とてつもなく大きな存在である自然と私たち人間の関係について。「震災という非日常に備えながら日常を支えるのが「土木の哲学」と西村氏。「土木にはまだまだやるべきことがたくさんあり、考えなくてはいけないことが横たわっている」。自然とどう向き合うべきか。さらにはこれからの幸せとは何であるのか。西村氏が本展から発する深い問いです。

再び巨大駅の解体ドローイングに戻り、六甲山からの眺め、隅田川の景色の作品にもう一度向き合ってみました。巨大駅が滞ることなく機能し、こうした街の風景を「美しい」と感じつつ眺められるのも、身体のすみずみに血が巡っていくかのごとくメカニズムが熟考され、そのための技術も活かされているからこそ。また、ダイナミックで力強く、ひとの暮らしを思う実に繊細な配慮とともにあるのが土木の世界です。土木が生活を支えてきた歴史、支えられている現状を意識しながら、この先の生活のために大切なものとは何か、考えを巡らせることの重要性を実感せずにはいられません。

文:川上典李子

写真:木奥恵三

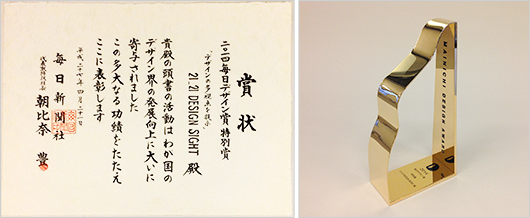

2015年4月21日、毎日デザイン賞の授賞式が行われました。

毎日デザイン賞は、毎日新聞社が主催し、グラフィックやインテリア、クラフト、ファッション、建築など、あらゆるデザイン活動で、年間を通じて優れた作品を制作、発表し、デザイン界に大きく寄与した個人、グループ、団体を顕彰する文化的な賞です。

21_21 DESIGN SIGHTは、「デザインの多視点を提示」として特別賞に選ばれました。

授賞式では、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターの川上典李子がスピーチを行いました。

朝比奈社長様、毎日新聞社の皆さま、毎日デザイン賞選考委員の皆さま、このたびは栄誉ある賞を21_21 DESIGN SIGHTにいただきましたこと、それも「特別賞」を検討していただいての受賞とうかがい、ディレクターの三宅一生、佐藤 卓、深澤直人、ならびに21_21 DESIGN SIGHTの関係者一同に代わりまして、心からのお礼を申し上げます。

21_21 DESIGN SIGHTは2007年に開館し、これまでに28の展覧会プログラムを開催してまいりました。

その設立の背景は、1988年、デザインの重要性が語られた、ある日にさかのぼります。

ニューヨークにおけるイサムノグチさんの展覧会会場で、イサムノグチさんや安藤忠雄さんと三宅が、「日本におけるデザインミュージアムの構想」を熱く語りあった時間がありました。

その想いを受けつぎながら、21_21 DESIGN SIGHTでは、できうるかぎり幅広く、多くの方がたと一緒に、「『デザイン』とは何かを考える場でありたい」、「デザインの可能性を体感できる場でありたい」と、活動を続けています。

「まずは場をつくり、私たちらしい方法で、始めてみましょう!」

「できるところから進んでいきましょう!」---------- そうした三宅の言葉に一同背中をおされ、わくわくしながらも手さぐりで始めた8年前から現在まで、その気持は変わっておりません。

デザインは、生活を豊かにし、喜びをもたらす知恵です。

日々の課題を解決する叡智であり、今後に向けた新しい視点を示していくこともできます。

そして最も大切なこと、それは、「デザインは私たちの生活のあらゆるところに存在しており、文化であり、デザインとかかわりのないものはない」ということです。

その考えから、21_21 DESIGN SIGHTでは、「デザインの多義性を探る場」でありたいと願ってきました。

それだけに今回、「デザインの多視点を提示」との評価をいただきましたこと、内藤 廣先生がお書きくださった選考評にも関係者一同、感激し、同時に、身のひきしまる思いがしております。

このように評価いただいた活動はもちろん、多くの方々が関わってくださってはじめて実現でき、継続できるものであり、いただきましたすばらしいこの賞も、ご支援くださった多くの皆様と一緒に頂戴したものであると考えております。

この場をお借りしまして、支えてくださっているすべての皆様、そして21_21 DESIGN SIGHTの設立にご尽力を賜りました三井不動産株式会社様に、改めましてお礼を申し上げたいと思います。

このたびは、すばらしい賞をいただきましたこと、本当にありがとうございました。

21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクター 川上典李子

2015年1月12日、建築家で「活動のデザイン展」参加作家でもある長坂 常と大西麻貴+百田有希/o + hによるトーク「建築家の視点と『活動のデザイン』」を開催しました。

本展で、修理・修繕することで誰かの課題を解決する「フィックスパーツ」に参加した長坂は、このプロジェクトでは、まず「建築家として自分のカラーを主張することを求められているのではない」自分の立ち位置について考えたと話し、他人の課題との出会いから、展示している「ムーヴァブル・シェルフ」ができるまでの過程を解説しました。

続いて、大西麻貴+百田有希/o + hも、それ自体が鑑賞されるというよりも、会場に置かれた他作品の見え方を変える仕掛けとして、作品で会場構成に関わる意図で「望遠鏡のおばけ」「長い望遠鏡」をつくり始めたという話から、今回の作品につながるこれまでのプロジェクトや制作の様子を、写真やスケッチを紹介しながら説明しました。

対談はこの日が初めてという長坂とo + hの二人がそれぞれの仕事場を紹介しながら、どちらも元々ガレージがあった場所を、通りや街に開いた空間として使っているという共通点で話が盛り上がりました。長坂が「色々なノイズがある中で、どう社会と接していくかというところに可能性を感じる」と語ると、o + hの二人も「街と繋がり、その関係を続けていく」「外と内が続く場所で、問題に出会うことが解決の第一歩」と応じ、予め結論を決めてしまうのではなく、そのつど関係性のなかで前向きに互いの距離を探りながら課題を解決していくことの重要性など、ものづくりに対する姿勢にも両者の共通点が見えるトークとなりました。

2014年12月、桑沢デザイン研究所 デザイン専攻科 ビジュアルデザインコース授業「制作の現場」(担当:川畑明日佳先生)の川上典李子による特別校外講義として、同コースの学生約70名が来館し、「活動のデザイン展」会場内で授業が行われました。

「活動のデザイン展」ディレクターの一人である川上による150分の授業では、前半は実際の展覧会場にて、企画背景や作品制作の経緯などと合わせて各作品のコンセプトが紹介され、後半は閉館後の会場に椅子を並べ、展覧会制作背景について、具体的なアイディア出しの様子や、どのように展示作品を決定したかなど、裏話を交えながらその大変さとおもしろさについての講義になりました。

川上は、この展覧会で展示している作品は、世界中で起こっているさまざまな活動のほんの一部に過ぎないが、来館者の方が、きっかけを見つけて各々が話題にしたり、さらに考え、行動してくれることが大切だと語りました。 また展示作品の一つ一つを深く読み込んでいくことで見える社会の動きは、私たちの政治、経済を考えることにもつながります。身近なことに目を向けること、また未来の社会に目を向けることにも、デザインの力は深く関わっているという川上のコメントに対し、桑沢デザイン研究所の川畑先生は「デザインの力を、世界をよくするために活かしてほしい」と、卒業を控える学生に向けての強いメッセージで講義を締めくくりました。

2014年10月29日午前、来日中のオランダ王国のウィレム・ アレキサンダー国王陛下および同王妃陛下が「活動のデザイン展」を見学されました。

21_21 DESIGN SIGHTディレクター 三宅一生と青柳正規文化庁長官の案内のもと、本展ディレクターの川上典李子、横山いくこ、出展作家のイーヴォ・ファン・デン・バール(ヴァンスファッペン)、マスード・ハッサーニ(共にオランダ)、タクラム・デザイン・エンジニアリング(日本)が説明を行いました。

21_21 DESIGN SIGHT エントランス前にて

出展作家 イーヴォ・ファン・デン・バール(ヴァンスファッペン)が、自らの展示作品「ロースさんのセーター」を説明。

出展作家 マスード・ハッサーニが、自らの展示作品「マイン・カフォン」を説明。

出展作家 マスード・ハッサーニが、自らの展示作品「マイン・カフォン」を説明。 出展作家 タクラム・デザイン・エンジニアリングが、自らの展示作品「Shenu: 百年後の水筒」を説明。

出展作家 タクラム・デザイン・エンジニアリングが、自らの展示作品「Shenu: 百年後の水筒」を説明。撮影:吉村昌也

2014年10月25日、参加デザイナーのアルヴァロ・カタラン・デ・オコン、ヒューマンズ シンス 1982、牛込陽介を迎えたオープニング・デザイナー・リレートーク「活動のデザイン」を開催しました。

はじめに、アルヴァロより「ペット・ランプ」が語られました。この作品はペット・ボトルに地域の伝統的な手仕事を合わせることによって生まれるランプシェード。南米コロンビアより制作を始めたというアルヴァロは、現地で川から海に流れていく廃棄されたペット・ボトルを目の当たりにし、グローバルな環境問題をデザイナーの視点から汲み取ることによってこの作品を生み出したと述べました。そしてヒューマンズ シンス 1982は、384個のアナログ時計をプログラミングし、詩的な表情を与えた「ア・ミリオン・タイムズ」の制作に至るまでの背景について語り、「デザインの機能性よりも、そこに驚きがあるかどうかに重きをおいている」と続きました。また牛込は「個人の持っている資産を他者とシェアする」ことでもたらされる未来を描いた「プロフェッショナル・シェアリング:シェアの達人」について述べ、さらに自身が関わっているスーパーフラックスの作品「ドローンの巣」の紹介にうつり、役割をもった無人飛行物体(ドローン)が予見する未来像について語りました。

そして、トーク後半は本トークのモデレーターのであり、「活動のデザイン展」のディレクターである川上典李子、横山いくこを交えクロストークを行いました。環境問題、ビックデータ、手仕事の継承、これからの予見される未来など、展覧会の作品それぞれのトピックは多岐に渡っており、デザインが担う多様な役割を伺い知ることができる貴重な機会となりました。

いよいよ開幕を明日に控えた「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた会場の様子を、いちはやくお届けします。

展覧会ディレクターの川上典李子と横山いくこによるギャラリーツアーを開催します。参加作家の特別参加も予定。ぜひご来場ください!

展覧会ディレクターによるギャラリーツアー

日時:11月1日(土)・2日(日)16:00-17:00、3日(月祝)14:00-15:00

場所:21_21 DESIGN SIGHT

>>詳細はこちら

撮影:吉村昌也

「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」企画協力でジャーナリストの川上典李子によるデザインコラム。本展のために行ったリサーチから、各国のデザインミュージアムの現状や日本のデザインミュージアムの未来像を、連載でお伝えします。

今回のコラムでは国内の美術大学におけるデザインコレクションに焦点をあてたいと思います。美術、デザインを中心として資料の収集と体系化、情報の発信を行っている武蔵野美術大学 美術館・図書館(東京)。コレクションの様子など、館長の田中正之氏に話をうかがいました。

──貴校美術館でのデザイン資料や美術作品の収蔵は1967年からとのこと。現在、最も多くのコレクションを誇るのは「椅子」であるとうかがっています。収集にあたっての視点をお聞かせください。

田中氏:椅子の収蔵は現段階で約350点となります。コレクションにあたっては次の基準を設けて行っています。 1) 19世紀後半以降に製作された量産、量販既成品としての椅子、2) 工場で量産され、販売ルートを通じて買うことのできる椅子、3) 今日でも一般の生活者が比較的容易に買うことのできる椅子、4) 一人用で、また、家庭で使う椅子、5) 150年余りにおよぶ近代デザイン椅子の変遷において新しい素材や加工技術、その時代の美的感覚で生まれたフォルム等、デザインの歴史的な変遷と密接に関係している椅子、6) 椅子の主な構造になる素材や、人が触れる面の素材や仕上げ、形態や機構の特徴が多様な椅子、7) 一時的流行を超え、機能性に優れていて、物性的にも経年変化せず、歴史的評価にも耐えうる椅子。以上の7点です。

右:スポークチェア/豊口克平/天童木工/1962

──ほかの収蔵作品についても簡単な内訳を教えていただけますか。

田中氏:グラフィックデザインに関わる主な所蔵品としては、19世紀後半から現代に至る国内外のポスター 約3万点となります。装丁本、ブックデザインについては杉浦康平氏による装丁本約5000点、横尾忠則氏によるブックデザイン約900点、平野甲賀氏による装丁本約300点を含みます。

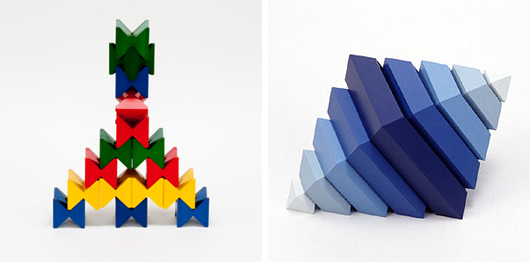

プロダクトデザインの主な所蔵品では、家電が約160点となります。照明器具 80点、時計約40点などで、企業のまとまった製品としてはブラウン社の製品を約50点含んでいます。さらに事務用の製品が約100点となります。こちらはタイプライター 約20点があり、うち11点はオリベッティ社の製品となります。さらにはテーブルウェア約200点を含む生活用品約420点、ネフ社の「Naef-Spiel」、ダネーゼ社の「ANIMALI COMPONIBI」も含む知育玩具が約410点です。

また、音響映像機器が約90点、光学機器が約10点となります。音響映像機器ではブラウンのラジオ・レコードプレーヤー複合機「SK4」、ポケット・トランジスタラジオ「T3」など、光学機器約ではコダックのスライドプロジェクター「カルーセル-AV2000」、富士写真フィルムの35mmEEカメラ「HD-4FUJICA」などを含んでいます。

右:嗚呼鼠小僧次郎吉/平野甲賀/演劇センター68/71/1971

──全体として実に幅広い収蔵品となっていることがうかがえます。知育玩具の収蔵数の多さもいまうかがえましたが、その収集はどのような背景から始まったのでしょうか。

田中氏:当館は開館以来、本学での教育研究に資することを目的としたデザイン資料の収集に努めてきました。とりわけ、プロダクトデザイン資料はグラフィックデザイン資料と並ぶ貴重な研究資料として、積極的に収集してきた分野となります。その一部として玩具を含んでいます。

右:Diamont/Peer Clahsen/Naef/1981

──個人のコレクションも収蔵されているなど、他の美術大学の美術館にはない特色を感じます。

田中氏:音楽評論家として活躍した中村とうよう氏のコレクションでは、民族楽器やSPレコード、LPレコードなどの貴重な音楽資料を含みます。他にポスターコレクションでは、戦前の商業ポスターや商品ポスターであり、印刷技術の面においても重要な資料である多田北烏氏や町田隆要氏らによるポスター、約130点を収蔵しています。戦後活躍したグラフィックデザイナーのうち、杉浦康平、横尾忠則、平野甲賀、木村恒久、小島良平の各氏については、それぞれ多くの作品を所蔵しています。

「運動や活動」として、グラフィックデザイナーの登竜門的存在であった日宣美のポスターや関連資料、1965年に行われたペルソナ展出品資料、1960年代後半からのアングラポスターも多数所蔵しています。海外ポスターも多く所蔵しており、なかでもポーランドの美術館とはコレクションの寄贈・交換などを行い、すでに約650点のポーランド・ポスターの収蔵となりました。

──それらの貴重な収蔵品は教育的視点に基づいた企画展覧会に活かされています。外部から高く評価されている貴校の活動の一つとなっていると思います。

田中氏:当館では定期的に、所蔵作品をもとにした様々な視点による展覧会を企画、開催しています。それらの展覧会はデザイン教育と研究の核となる活動として、企画には本学教員が関わり、実践的な学習の場として学生も積極的に参加できるよう心がけています。

こうした展覧会は一般にも公開しており、本学学生のためのものに終わらず、広く社会一般の方々がデザインについて深く知り、楽しんでもらうための場となることを目指しています。またデザイン資料の積極的な収集は、デザインの教育と研究のための環境整備であり、「武蔵野美術大学の美術館」の基本となっています。今後も引き続き、デザイン教育研究機能の充実を図るための資料の収集を行っていく計画です。

監修:柏木博(同学造形文化・美学美術史教授)、松葉一清(同学造形文化・美学美術史教授)

──貴校の美術館・図書館のさらなる特色は、美術館の付属施設に「民俗資料室」が含まれていることかと思います。昨年秋に開催されていた民俗資料室の展示のタイトルに「デザインの原像としての民具」とあったように、現代デザインを深く理解するうえでも重要な資料を多数収蔵されていらっしゃいます。

田中氏:民俗資料室では一般の人々が日々の暮らしの中で生み出し、使い続けてきた暮らしの造形資料、たとえば全国各地の陶磁器・竹細工・布・鉄器・木器・郷土玩具・信仰資料などを約9万点所蔵しています。これらのコレクションは美術やデザインを学ぶ研究資料として活用されており、その管理と展示・公開などの活動を行っています。今後もこれらの活動を行うための資料の収集を継続していく予定です。

左下:木挽鋸 広島県賀茂郡大和町 鉄、木

右上:米揚げ笊 新潟県佐渡郡畑野町 矢竹 洗った米を揚げる

右下:苗籠 岡山県井原市 竹 天秤棒で担いで苗を運ぶ

──教育機関として幅広い品々を収集、展示を続けるなかで、「日本のデザインミュージアムの実現」に関しては、今後どのような視点が大切であるとお考えでしょうか。

田中氏:ミュージアムの根本的な土台となるのはコレクションです。世界、あるいは日本のデザインの歴史において重要な意味を持つ諸作品、諸資料のコレクションをどれだけ充実させていけるかどうかが、最も肝要となります。同時に、関わる人材も重要です。それらの作品と資料を、適切に研究・調査、管理・保管し、有効に展示公開等に活用していくための研究者、学芸員の体制を整える必要があると考えています。本学では、全学共同の研究組織である「造形研究センター」が2008年度に創設され、本学が所蔵する図書資料および美術・デザイン資料の統合的研究・教育のための基盤整備および統合データベースの構築を行いました。

──造形研究センターの創設も他大学から注目されていますね。基礎をしっかり構築したうえで統合的な研究施設を目ざされている貴校図書館・美術館の活動に関するご説明を、ありがとうございました。

日本における総合的なデザインミュージアムのあり方を考えるために、海外のデザインミュージアムを始め、デザインの研究、収集、展示を行う国内美術館の活動例に目を向けてみました。日本のデザインミュージアムの実現においては、それぞれに特色豊かな既存施設のネットワークも大切になってくることでしょう。

デザインは世の中のあらゆる面に関係する活動です。様々な角度や学際的にデザインをとらえることの重要性を忘れてはなりません。また、具体的な物に留まらない研究や資料の収集、デザインの原動力や周辺活動も対象とすることの必要性は、今回取材でうかがった他の施設の皆さんも指摘くださった点でした。関係者からの課題や今後の可能性は、日本のデザインミュージアム実現に向けての貴重なヒントとなります。

文:川上典李子

>>川上典李子のデザインコラム Vol.1

>>川上典李子のデザインコラム Vol.2

館内のモニター展示ではデザインに関する国内の特色あるミュージアム例として、印刷博物館、サントリー美術館、資生堂企業資料館、竹中大工道具館、トヨタ博物館を紹介しています。

海外のミュージアムからは、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館、ポンピドゥー・センター国立近代美術館、ヴィトラ・デザイン・ミュージアム、クーパー・ヒューイット国立デザインミュージアム、ニューヨーク近代美術館、東大門デザインプラザの考え方や活動をコンパクトに紹介しています。

「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」企画協力でジャーナリストの川上典李子によるデザインコラム。本展のために行ったリサーチから、各国のデザインミュージアムの現状や日本のデザインミュージアムの未来像を、連載でお伝えします。

前回のコラムでは、海外のデザインミュージアムの例をとりあげました。今回は、日本におけるデザインに関するコレクションの様子を見ていきましょう。まずは、東京国立近代美術館をご紹介します。工芸課主任研究員の木田拓也氏にお話をうかがいました。

──まずは東京国立近代美術館工芸課の収蔵品の概要をお教えいただけますか。収集の視点についても、ぜひお教えください。

木田氏:工芸館の収蔵作品としては、「工芸」は2,365点、「デザイン」は923点になります。

工芸に関しては、当館では、基本的には近代の個人作家が制作した作品をコレクションの対象としています。陶磁、漆工、金工、染織、ガラスなどで、人間国宝の認定を受けた工芸家による作品が重要な柱になっています。工芸に関しては、日本の近代工芸の歴史的な流れをたどることができる、名品ぞろいの充実したコレクションになっていると自負していますが、デザインに関しては、いまだ体系化を意識するような段階には至っていません。デザインに関しても、基本的には、誰がデザインしたかという視点で、デザイナーが特定できるものがほとんどです。

──デザイン分野の収蔵品は、大きく二つに分類したうえで行われていますね。

木田氏:はい、「デザイン」としての収蔵品は、分類上は「工業デザイン」と「グラフィックデザイン」としています。「グラフィックデザイン」はポスターがほとんどです。「工業デザイン」というと領域としてはかなり幅広くなりますが、内容的には、クリストファー・ドレッサーのテーブルウエアや、アール・デコの家具、戦後の森 正洋先生のテーブルウエアなどのように、「工芸」と隣接しているものがほとんどとなっています。

──所蔵作品決定はどのようになされるのでしょう。また、近年新たに追加された所蔵作品がありましたら、お教えください。

木田氏:作品の収蔵にあたっては、他の作品も同じですが、購入するにしろ、寄贈を受けるにしろ、毎年1回開催される外部の有識者で構成される委員会を経て、正式にコレクションに加えられます。近年コレクションに加わった重要作品としては、バウハウスのマルセル・ブロイヤーの『肘掛け椅子』(1922-25年頃)、マリアンネ・ブラントの『ティーセット』(1925年頃)があります。

直近では、原 弘(1903-1986)先生のポスターがコレクションに加わりました。原 弘先生には、1952年の東京国立近代美術館開館以来、20年以上にわたって当館の展覧会のポスターをデザインしていただいていました。「コレクション」とすることもないまま、内部資料として、館内にただ保管してあったのですが、2012年、当館の開館60周年を機に、「原弘と東京国立近代美術館」展を開催してこれまで当館のために手掛けていただいたポスターなどを展示しました。その後、ポスターや印刷原稿など約200点を正式に「コレクション」として加えました。

──グラフィック関係の収蔵作品では特定の制作者を軸として多数の作品が集められている様子がうかがえます。工業製品に関しては今後、どのような計画をたてていらっしゃいますか。

木田氏:確かにグラフィックデザインに関して、1990年代中ごろから2000年頃までは、作品収集を前提に回顧展を開催していました。日本のグラフィックデザインに関して、杉浦非水、亀倉雄策、福田繁雄、田中一光、永井一正各先生のポスターがまとまって収蔵されているのはそうした経緯があったからです。その一方で、プロダクトデザインに関して意識的に収集を開始したのは2000年ごろからと記憶しますが、やはり展覧会を開催した後、その出品作の一部をコレクションに加えるというかたちをとっており、森 正洋、小松 誠先生らの作品が加わりました。

──貴館では1920年代〜1930年代の作者不明のプロダクトも収蔵されていますが、同様に作者不明の品々、またアノニマスデザインを収蔵される可能性はありますか。海外のデザインミュージアム関係者と話をしていると、デザインの起源としてのアノニマスデザインに興味を抱く方がおり、私もそうした方々から日本のものづくりに関する質問を受ける機会が増えました。

木田氏:そこがやはり当館では悩むところです。確かに、アール・デコ時代のコンパクトやライターなど、「作者不詳」のままコレクションになっていますが、ひじょうにイレギュラーなケースです。工芸作品の場合、原則として個人作家のものにこだわって収集してきているので、デザイン分野においても、アノニマスデザインなど作者不明のものは、基本的にはコレクションにはしにくいと思います。

──展覧会と収蔵作品の関係はどのようになっているのでしょうか。

木田氏:東京国立近代美術館では1995年から、小規模ながらデザインの企画展を毎年開催しています。当初は京橋のフィルムセンターの展示室で、2002年からは本館(竹橋)の2階のギャラリー4で行っています。デザイン作品をベースにした所蔵作品展としては、例えば、「アール・デコ展」などのようにある時代に焦点を当てたもの、あるいは花や動物などといったようなモチーフをテーマに取り上げる場合などは、工芸とデザインの区別なく展示する場合があります。

──今後、新たに収集を行う予定の分野、あるいは特に収集に力を入れていく分野がありましたら、お聞かせください。

木田氏:やはりこれまでと同じように、デザインに関する展覧会を開催し、その展覧会から収蔵品に加えるというかたちで、少しづつコレクションを膨らませていくというのが、基本的な路線になると思います。当館の美術作品や工芸作品のこれまでの収集方針からいって、数をむやみに増やすことよりも、デザイン史というものを描き出そうとするときに欠かせないデザイン作品、しいて言えば、それがデザインの「名作」ということになるかと思いますが、それをコレクションに加え、それを軸に内容を膨らませていくというのが基本姿勢になると思います。

──最後に、日本のデザインミュージアムについておうかがいいたします。

日本の美術、工芸、デザインの研究や収集・展示に関わる立場で、「日本のデザインミュージアムの実現」に向けて今後、どのような点や考え方が重要になると感じていらっしゃいますか。

木田氏:近年、「デザインミュージアム」構想がさかんに議論されていますが、個人的には、「デザインミュージアム」はぜひ実現してほしいと思います。というのも、デザイン作品や資料を貪欲に受け入れる受け皿がこの日本には必要だと思うからです。「美術館」という組織のなかで働く一人として痛感するのは、美術館というのは、どうしても「名品主義」のようなところがあり、デザイン作品のように複数あるものはどうしても軽視してしまうということです。いつでもその気になればコレクションに加えられるという気がするので、後回しになってしまうのです。それと「作品」にこだわるあまり、その周辺資料などを軽視しがちだということがあります。

デザインに関しては、完成した「作品」そのものももちろん大切ですが、デザイナー自身の思考の痕跡、悩みやひらめき、霊感の源泉を実証的に示すものというのは、じつは「作品」となる前の下図やマケット類など周辺資料に含まれているのであり、そうしたものにこそ、資料的に高い価値があるといえます。デザインミュージアムというのは、そういうものをとりこぼすことなく、貪欲に収集し、整理し、公開する施設であってほしいと思います。

──従来の美術館とはまた異なる役割も必要となってくるのではないでしょうか。

木田氏:「デザインミュージアム」が実現できるとすれば、うやうやしく作品を鑑賞する「美術館」とはやや性格の違うミュージアムであってほしいと思います。デザイナーを「天才」として権威づけるような場所ではなく、デザイナーを取り巻くさまざまな方々──スタッフはもちろん、アイデアを実現する生産現場の方々、広告宣伝に関わる方々などさまざまな職業の方々──が創意工夫しながらデザイナーのアイデアを実現するために知恵を絞っている、そうした現場の臨場感やその記憶をとどめる周辺資料も含めて収集展示するような、そんなミュージアムであって欲しいと思います。おそらくそれは生き生きとしたアーカイブに近いような性格のものではないか思います。

また、「デザインミュージアム」は、たんなる産業博物館のような「モノの墓場」になってもらいたくないと思います。そのミュージアムを訪れる誰もがそうした先達の経験や叡智に触れ、それを糧に、新しい日本のものづくりの未来を切り拓いていこうとする前向きな気持ちになれるような、そんなエネルギーの源泉として機能するようなミュージアムであってほしいと思います。さらに欲を言えば、これからの人とモノとの関係というものを考える場でもあってほしいと思います。

──東京国立近代美術館の収蔵作品の考え方から、日本におけるデザインミュージアムの可能性まで、貴重なお話をありがとうございました。

文:川上典李子

*木田拓也氏も登壇するトークを開催します

2014年1月11日(土)14:00 - 16:00

他の登壇者は、鄭 國鉉氏(ソウルデザイン財団 東大門デザインプラザ 総監督)、坂本忠規氏(公益財団法人 竹中大工道具館 主任研究員)です。

>>トーク「現場からみる、デザインミュージアムの可能性」

「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」企画協力でジャーナリストの川上典李子によるデザインコラム。本展のために行ったリサーチから、各国のデザインミュージアムの現状や日本のデザインミュージアムの未来像を、連載でお伝えします。

社会の変化をふまえたミュージアムであること

各館関係者のコメントから、現代のデザインミュージアムに関する重要な点がいくつか見えてきました。社会の変化にどう向き合うのかということです。ひとつが、オンラインなどのデジタル発信。前編で紹介したV&Aのアルモンド氏はこう述べます。

「V&Aのコレクションをデジタル形式でも体験できるようになっています。『創造性を刺激する』というV&A の目的を、我々が関わる全ての活動において、館内とオンラインの双方を用いてはっきり示していくことが大切だと考えています」

パリ、ポンピドゥー・センター国立近代美術館のギヨーム氏の言葉も引用しておきます。「デジタルツールの登場によって今日の学習スタイルも変化しています。そのなかでミュージアムは、知識と経験をいかに構築するのかという課題に直面しています。デザインミュージアムは創造性の拠点。国内外の文化の動向や、デジタルがもたらす変化との相乗効果を視野に入れるべきだと考えます」

「現実そして仮想の環境も絶えず変容します。 状況を考慮し、増えつつある非物質的な作品にも向きあうことが、博物館学・美術館学、ミュージアムの視覚化において、求められています。もうひとつの課題は、デザイナーの役割を改めて考察することです」

2014年の新たな動きーニューヨーク、ソウル

デザインミュージアムに関する2014年の注目すべき動きにも触れておきましょう。

1897年に開館し、1967年以来はスミソニアン財団の一部となっているニューヨークのクーパー・ヒューイット国立デザインミュージアム。現在は改装中で、2014年秋に展示空間を従来の6割ほど拡大して再オープンします。

教育プログラムに力を入れている同館の活動は改装中も積極的に継続されており、教育プログラムなどの催しは、ニューヨークではハーレムのクーパー・ヒューイット・デザインセンターで行われています。さらに「デザイン・イン・ザ・クラスルーム・プログラム」をニューヨークの他、ニューオリンズ、サン・アントニオ、ワシントンDC などの各地で行われています。海外でも開催されています。

さて、来春の話題は、来年3月にソウルに誕生するデザインミュージアムです。その名は東大門(トンデムン)デザイン・プラザ(DDP)。ソウルデザイン財団によって運営されます。ザハ・ハディッドが設計した建築施設もすでに世界の話題を集めています。同館の広報担当者はこう述べます。

「地下3階、地上4階の建物内では5つの空間に15の機能を備えています。デザインミュージアムのほか、アートホール、ビジネスセンター、公園などです。 DDPには際立った特徴がいくつもありますが、なかでも特徴的なのは建物を覆う約45,000枚のカーブしたアルミパネルでしょう。きわめて高い技術力が集結されていることを物語っています」

「DDPの目的はソウルのクリエイティブ産業を活性化し、グローバルなネットワークを構築することです。また、現在の文化的な資産に未来的な要素をもり込んでいきたいと考えています。それらを通じて文化や創造性の中心地として機能し、来館者に韓国のダイナミズムやアジアの創造性を見てもらうことができるものと考えています」

館長に就任する鄭 國鉉(チョン・クッキョン)氏はサムスン電子デザイン経営センター副社長に所属していた人物。「BeSeT(ベセット)と呼ばれる北京、ソウル、東京の施設の連携など、アジアのデザインミュージアムの連携を図っていきたい」と抱負を語ってくれました。鄭氏は2014年1月11日(土)に21_21 DESIGN SIGHT館内で開催予定の関連プログラム「トーク『現場からみる、デザインミュージアムの可能性』」に出演します。より具体的な話を聞ける機会となります。

アーカイブの方針や運営の仕方、そして何をどう伝えていくのか。できるだけ幅広く歴史を網羅するコレクションを誇る施設があれば、対象を明快にコレクションと研究を進める施設もあるなど、各館それぞれに特色があります。収集・保存、調査・研究、展示・紹介、教育などミュージアムに求められる複数の役割は共通していますが、各々に独自の試みを続けていることがうかがえます。

では、日本における総合的なデザインミュージアムを考える際、それも21世紀に誕生するデザインミュージアムとして、どのような可能性があるのでしょうか。「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、日本のデザインの背景に目を向けるところから、そのことを考える場となっています。(Vol.2へ続く)

文:川上典李子

「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」企画協力でジャーナリストの川上典李子によるデザインコラム。本展のために行ったリサーチから、各国のデザインミュージアムの現状や日本のデザインミュージアムの未来像を、連載でお伝えします。

デザインを感じることができると同時に、生活との関係についても考える機会をつくる施設。未来に伝えるべきものを収集、アーカイブし、それら一つひとつの意味に触れる場となると同時に、今後の生活、創造活動に結びつける活動がなされる場......世界には様々なデザインミュージアムがあります。

デザインミュージアムとして計画された施設はもちろん、工芸館として長く活動してきた施設がデザインミュージアムと名を新たにしたものもあります。ニューヨーク近代美術館やポンピドゥー・センター国立近代美術館のように、デザイン部門の収蔵、研究、展示が充実した近代美術館も忘れてはなりません。

日本における総合的なデザインミュージアムの実現にむけて考える本展にあたり、まずは各国のデザインミュージアムの現状に目を向けてみたいと思います。今日までの活動、それらの活動をふまえて感じている課題については本展会場でも紹介していますが、今回のコラムでは、その取材時にうかがったことばを抜粋しながら、お伝えしましょう。

ヴィクトリア・アンド・アルバートミュージアム

日常の品々を収集し紹介するデザインミュージアムとして、世界でも最も歴史のある施設は、ヴィクトリア・アンド・アルバートミュージアム(V&A)。1851年にロンドンで開催された第一回万国博覧会のために収集された品々と国立デザイン学校のコレクションを軸として翌1852年、デザインを学ぶ学生を対象とする産業博物館として開館、さらに1957年、広く市民を対象とする装飾美術館として現在の場所に開館しました。

現在はイギリスにおける文化・メディア・スポーツ省(DCMS)から財政支援を受けた政府外公共機関(NDPB)として、「2011年慈善法」に基づく登録除外チャリティの位置づけとなっています。すなわち政府と対等な関係で、英国首相より任命された評議会によって管理されています。

収蔵品の多さを誇るV&A。2013年3月31日時点での総数は200万点を超える2,241,718点。内訳はオブジェや芸術作品1,182,876点のほか、書籍および定期刊行物は1,058,031点、手稿・写本、書簡などの文書が811点です。これらのなかで常設展示にふさわしい「展示品コレクション(Display Collections)」は226,747点。「参考資料コレクション(Reference Collections)」と呼ばれる書物、絵画、印刷物、写真および文書は2,014,971点。後者は劣化を防ぐため閲覧は館内究室内に限り許可され、展示も短期間に限ってなされています。

膨大なコレクションを背景とする活動で目ざしているのは、「来館する全ての人々の創造性を刺激すること」とV&Aのサラ・アルモンド氏。「これこそが私たちが行うあらゆる活動を統合する最も重要なテーマです。また、他のミュージアムでも最大の課題となっているのは、幅広い来館者の関心をひきつけ、人々が展示内容を理解できるためにどう手助けをするか、ではないでしょうか。ミュージアムを後にする際、来館者は自身が力づけられたと感じるとともに、暮らしのなかでデザインが果たす役割を理解できていなければなりません」

「ミュージアムは自分自身や世界に対して異なる見方を与えるきっかけとなります。優れたミュージアムであれば、人々に『問う力』を、授けることでしょう」とアルモンド氏。

ヴィトラ・デザイン・ミュージアム

企業が母体となってアーカイブを行い、意欲的な企画も実現している好例として、ドイツのヴィトラ・デザイン・ミュージアムを挙げておきます。1989年、フランク・ゲーリーの建築設計で誕生。2014年には開館25周年を記念するコレクションの大規模展覧会も予定されています。現在のコレクション数は家具、プロダクト、照明器具などの約7,000点。デザインミュージアムの役割をどうとらえているのかについて、同館のマテオ・クライス氏にうかがいました。

「私たちのミュージアムでは、デザインを今日のありのままの姿として認識しています。すなわち、アートと自然科学とテクノロジーの間を橋渡しするインターフェイスという立場でさまざまな問いかけを発する学際的な領域であると考えています。デザインの定義は根本的に変化してきており、工業デザインに限らず、芸術的な営みや職人の仕事などの広い分野も含むようになってきています。我々の役割は、デザインの多彩な様相を探求して幅広い人々に伝えるリサーチャーで橋渡し役、まとめ役、研究者、提唱者であると考えています」

私立で運営されている施設ならではの課題もあります。重要なのは財政の安定を維持すること。「公平性を損なうことなく、あらゆる活動において最高の基準を確実に満たしながら、パートナーや共同プロデューサーなどを通して望ましい資金調達も探っています」

「デザインミュージアムにはデザイン活動を文化領域のひとつとして確立するという役割があります。私たちの最大の関心事は、デザインミュージアムという仕事を実践しながら、その新しい領域の足跡を残す最前線に立つことなのです。つまりリスクを負ってでも新たな道を開拓し、 世界の優れた美術館に巡回すべき展覧会を、今後も長年に渡って生み出し続ける成功例となることです」

「デザインとはグローバルな現象であり、デザインミュージアムにもグローバルな視点が必要」とクライス氏。「グローバル・ネットワークをふまえた世界規模の計画を掲げることが大切です。共同リサーチを行える体制を構築し、国際的な巡回展とノウハウを共有すれば、新たなデザインミュージアムの計画も成功することでしょう」

「と同時に、デザインミュージアムが日本に誕生すれば、柳宗理氏や倉俣史朗氏などから今日に至るデザイナーの業績や全仕事、デザインに注力する日本企業の活動をとり上げる、またとない機会が生まれます。日本のデザインミュージアムのアジェンダには、日本のデザインを保護して守る任務とともに、日本のデザインの歩みを日本はもちろん国際的な文脈の中で整理されることが大切になってくると思います」(後編へ続く)

文:川上典李子

2013年11月3日、「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」オープニングトーク「Why not? デザインミュージアム」を開催しました。本展企画の森山明子、佐藤 卓、深澤直人が、川上典李子をモデレーターに自由形の対談を行いました。

そもそも「デザインミュージアム」とは何だろうという話から始まり、佐藤は「デザインは日常のあらゆるものごとに隠れているのにも関わらず、誤解をされている。デザインを意識させる仕組みとして、場が必要ではないか。デザインミュージアムはその場として機能する」と発言。深澤は「デザインはあらゆるものごとがフィールドになるので、それを投げ込める器としてデザインミュージアムが有るといい。それには今現在との関わりのある柔軟性が必要」と続きました。

また、これからのデザインミュージアム像について、森山は「核になる場所を設けて、各々のネットワークによるユニゾンをつくる」と案を挙げ、「近代デザインだけが日本のデザインだと考えると、歴史は浅くなる。デザインの文脈でこの国の歴史を振り返ると、日本には豊かな歴史が限りなくある」とデザインミュージアムが担う大きな役割を述べました。

本展にまつわる活動は一回で終わる訳でなく今後も継続して行ない、アクションを起こさない限り動きは生まれないと、まさにオープニングに相応しいエポックとなりました。

10月25日(金)より、いよいよ「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」が開幕します。

生活のすべてに関わるデザインは、暮らしに喜びをもたらすだけでなく、産業の発展にもつながり、豊かさを生みだします。デザインミュージアムは、優れたデザイン文化を次世代に継承するためのアーカイブとなると同時に、私たちの今後の生活を考えるうえで必要とされる場所になるでしょう。

本展では21世紀のデザインミュージアムに求められる役割について、〈過去/現在/未来〉という時間への眼差しに基づく新たな視点から、当館で開催した展覧会を例に考えていきます。生活、文化、社会と深く関わってきたデザインの今後の可能性について、多くの方々と考える機会となる企画展です。

撮影:吉村昌也

21_21 DESIGN SIGHTでは、2011年から2012年にかけて、東北地方の人々の精神とものづくりの持つ大きな力を改めて見つめ直すことを目的とした、二つの展覧会を開催しました。

本書では、「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」(2011年7月26日~31日)、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」(2012年4月27日~8月26日 )の二つの展覧会に出展された64アイテムを、「衣・食・住」のカテゴリー別に完全収録しました。

雪の季節が長く厳しい環境のなか、自然と共存する暮らしを大切にしながら、東北の人々が知恵と工夫を凝らして生み出してきた美しく力強い品々をぜひご覧ください。

『東北のテマヒマ 【衣・食・住】』

著者:21_21 DESIGN SIGHT

監修:佐藤 卓

発行:株式会社マガジンハウス

定価:2,310円(税込)

21_21 DESIGN SIGHTと全国大型書店にて12月13日発売

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

「今年は雪が少なくて、いつもの半分ほどですね」。テマヒマ展リサーチの終盤、雪にも寒さにも慣れてきたはずの私たちだったが、最初のひとことに驚かされてしまった。

すぐ前の家の屋根はこんもりと積もった雪に覆われ、周囲の雪も高さが1mは積もっている。これが例年の半分とは......! 東北各地を訪ねているといっても、私たちは東北の大切なところをまだちっとも分かっていないのかもしれないなあ。そう自分に言い聞かせながらの、福島訪問のはじまりだ。

奥会津地方となる大沼郡三島町。郡山から西に向かい、猪苗代町を抜けて会津若松市や喜多方市(写真次:会津桐下駄)などの複数箇所でリサーチや取材を終えた後に三島町に入った私たち(2枚目:会津桐たんす)。今回は映像作家の山中 有さんも一緒だ。

三島町は昨年夏の「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」の際に、からむし織の取材で訪ねた昭和村の近く。夏の昭和村訪問を思いだし、ちょっと懐かしい思いになった。

三島町生活工芸館でお会いしたのは五十嵐義展さん。1979年生まれの五十嵐さんは東京の大学を卒業後、生まれ育った三島町のものづくりを支える仕事についている。奥会津三島編組品振興協議会の運営事務局として、毎年6月に開催され、全国から大勢の人が集まる「ふるさと会津工人まつり」の運営にも関わる立場だ。

五十嵐さんによると、三島町の「生活工芸運動」は1981年から始まった。木工、陶芸、編み組み、染め、塗りでつくられたすべての生活用具を「生活工芸品」として、1987年には「ものづくりの拠点」としての生活工芸館も誕生した。「雪国の暮らしのなかで、ものづくりは冬の楽しみのひとつなんです」

そのひとつ、奥会津編み組細工。山ブドウ細工(写真次)、マタタビ細工、ヒロロ細工(2枚目写真)とさまざまある。生活工芸館の展示を説明していただいた。

五十嵐さんに案内いただき、編み組細工を手がける2氏の工房に向かった。まずは二瓶(にへい)新永さん。手さげを中心とする山ブドウ細工を手がける伝統工芸士でもある。

素材となるのは山ブドウのツルで、その皮部分を使う。毎年梅雨入りの頃に素材を奥山にとりにいくことから作業は始まる。素材の下ごしらえに時間がかかるのは他の編み組細工と同様で、皮を幅ぞろえし、なめす作業だけで丸2日。

パスタマシンのような機械をカスタマイズした「なめし機」を用いる人もいるなど、それぞれに工夫を凝らしながらの制作となっている。堅いツルをなめして編むには、かなりの根気が不可欠だ。

二瓶さんや五十嵐さんとの話から、「地元でとれる山ブドウのツルが少なくなってきている」ことも知った。ツルの採取は、翌年、再び新しい芽がでるための配慮とともに行なわれなくてはならない。そう、自然の素材を用いる手仕事の継承とは、素材を入手できる環境を大切に伝えていくことでもある。

続いてお会いしたのは、展覧会の映像にも登場いただいたマタタビ細工の五十嵐文吾さん。同じく伝統工芸士。「大正11年生まれです」と文吾さんからうかがい、私は頭のなかで年齢を数えた。今年で90歳......! マタタビ細工をもう何年ぐらい続けているのかうかがうと、「60年以上つくっています」という。

自宅のはなれとして設けられた工房で、そばざるを編む作業を見せていただいた。

生活工芸館の五十嵐義展さんは文吾さんの傍らに正座し、背筋をぴんと伸ばして作業の手元を見守っている。日没時のしんと静まりかえった工房で、聞こえるのは文吾さんがマタタビを編む手元の音。集中した作業の様子。しっかりと編むために、全身の力を使っての作業であることも伝わってくる。

「マタタビ細工はおもに炊事用具づくりに活かされてきました。水切れがよく、水分を含んだ材料はしなやかで、手を傷つけることが少ないのが特色なんです。用途によって編み方が異なります」。五十嵐義展さんが説明してくださった。

そばざるづくりでは底の部分から編み始め、「均質に力をかけていく」のが大切。縁に用いられるのはクマゴヅル。仕上げたざるは軒下に吊るして「寒ざらし」をする。雪に反射した太陽の光(紫外線)によってマタタビの色が白くなる。「寒風はざるを強くします」

ちなみに五十嵐義展さんも幼い頃、祖父がマタタビ細工をする姿を見て育ったそうだ。現在はつくる現場を支えることが仕事だが、日々、皆さんの手仕事を目にするなかで、自然とつくり方を学んでいるそう。

「先日、四つ目ざるをつくろうとやってみたら、つくれました」と自作のざるを見せてくださった。編み方を記した教科書は特にない。囲炉裏(いろり)の周りに集まって、そうやって代々、編み組細工が伝えられてきたのだろうなあ、と想像する。

ところで、三島町には「三島町生活工芸憲章」がある。

1. 家族や隣人が車座を組んで

2. 身近な素材を用い

3. 祖父の代から伝わる技術を活かし

4. 生活の用から生まれるもの

5. 偽りのない本当のもの

6. みんなの生活の中で使えるものを

7. 山村に生きる喜びの表現として

8. 真心を込めてつくり

9. それらを実生活の中で活用し

10. 自らの手で生活空間を構成する

生活とともに生まれ、暮らしのなかで活用される品々。今日まで伝えられてきた精神をさらに継承していこうとする町の活動も、それをさらに次の世代に伝えるべく、五十嵐義展さんのような若い人が情熱を注いでいるところも、本当にすばらしい。

昨年夏に続いて、再訪した東北6県。会場の制約もあって、「食と住」の「住」の展示では最終的に30アイテムに絞らせていただいたが、つくる人々だけでなく研究者や関連施設の担当者をあわせると、私が訪ねた先は70近くとなった。事前に図書館で調べた本にはなかった話、現場の今についても、貴重な話を教えていただくことができた。

そして今、展覧会閉幕を前にして改めて、テマヒマ展のきっかけとなった「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」の展示内容も振り返っている。こちらは東日本大震災後の直後、三宅一生を中心に準備をし、昨年7月に1週間のみ開催した特別プログラムだった。

Photo: Masaya Yoshimura

このプログラムは、遡ること1970年代、デザイナーとしての活動を始めてすぐの三宅一生が、日本各地の職人や機屋、専門工場を訪ねる旅に出ていたことにつながっている。三宅さんの各地の人々との出会いは、現在の活動にもつながっていた。

「すばらしい出会いがたくさんありました」。そうした話を三宅さんから教えていただいたのが昨年春。「東北には時間をかけてじっくりつくる手仕事が多くあります」「ねばり強く工夫を重ね、世界に誇る仕事をしています」。各地の人々との関係もまた、時間を重ねて育んでいくこと......忘れてならない、とても大切なことを教えていただいた思いだった。

私たちの今回の旅は、まだまだ「はじまり」に過ぎない。出会っていない大切なことが多々あるはず、と自覚しながらの取材を続けながら、はじまりのままで終わらないようにしたい、と思う旅にもなった。東北の皆さんから貴重な品々をお預かりしている緊張感とともにまとめたテマヒマ展の会期中、その思いはますます大きくなっている。

また今回、各地を訪ねたことで、テマヒマの様々な意味を実感できたことを大切にしたい。細やかな配慮であり、こだわりや工夫であり、生活と一体となった習慣であり、表現であり、楽しみや喜びでもあった。寡黙ながらも多くのことに気づかせてくれる品々。手間ひまを費やしたものづくりが今後どうなっていくのかにも、目を向けなくては......。

昨年秋から今年春まで、あわただしい訪問になってしまったにもかかわらず、温かく迎えてくださった皆さん、訪問後の細かな電話取材にも応えてくださり、素材や工程について引き続き丁寧に教えてくださっている皆さんに、改めてお礼を申し上げます。

文:川上典李子

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

宮城県を訪ねたのは1月。まずは、仙台市から北上して大崎市へ。伊達政宗が居城していたことで知られる岩出山地区にある大崎市竹工芸館で「しの竹細工」の取材を行なう。続いて私たちのクルマは東に向かった。東日本大震災による津波の被害が大きかった石巻市雄勝(おがつ)町が次の目的地だ。移動は、北上川を目にしながらとなった。

国内製造の硯の約8割を占める「雄勝硯」。雄勝でとれる玄昌石(げんしょうせき)は粒子が均質、刃のように細かな目が整っていることから硯に最適。そう、かの政宗公にも愛された硯でもある。私たちが訪ねたのは、震災と津波の大変な状況に屈することなく、いち早く雄勝硯の制作を再開した遠藤弘行さん。

津波で自宅兼作業場を失ってしまった遠藤さんが、自宅敷地の一角にプレハブの仕事場を設け、「すずり館」の看板を再び掲げたのは昨年6月のこと。石を拾い集め、職人だった知人から道具を譲りうけての再スタート。日没が早い秋以降はソーラー電池で蛍光灯をつけて、硯をつくり続けた。「一日も早く再開して、お客さんを喜ばせたかったんです」

「雄勝の石には、黒石、白石、ねずみ石とあります。ねずみ石は今は採石されておらず、雄勝硯の9割が黒石です。堅いのが白石で、縞模様があるもの、長年隣接していた土の色がそのままついた石など、様々あります。石の表情、そして性質を見ながら、ノミを入れます。10種類のノミを使いわけながら彫り、最後に彫刻を施して仕上げます」

父の遠藤盛行さんは、雄勝石の採石師としては3代目だった。やがて、「雄勝のすばらしい石を硯に使いたい」と、採石だけでなく硯づくりも行なうようになった。その父から弘行さん(1959年生まれ)が硯づくりを学び始めたのは、24歳のとき。

「使ってもらえること、お客さんに喜んでもらえることが、硯づくりの一番の喜び。使われてこそ自分の仕事が活きる」。瞳を輝かせながら語ってくれた。この硯は使いやすい。硯がよかったから満足のゆく文字が書けたよ。そんな声を聞けることが励みだという。

私たちが遠藤さんを訪ねてから2カ月後となる今年3月、「仕事場を増設した」との連絡をいただいた。作業場の横に、6畳ほどの販売コーナーを設けたのだという。雄勝石と硯を集めるボランティアが、隣の家の敷地から、1メートルほどの土砂に埋もれていた遠藤さん作の硯を見つけ出してくれたとの朗報も。「硯が、150以上見つかったんです!」

テマヒマ展の会場で紹介している硯は、こうして土砂から見つけられた硯の一部。次写真の右2つが白石を、左が黒石を用いたもの。会場で紹介している原石は白石。今年3月には、雄勝石(黒石)の採石も再開した。硯の町は、たくましく前へと進んでいる。

硯の裏側も端正な姿。そこに、かつてグラフィックデザインやレタリングを学んでいた遠藤さん(次写真)ならではの、美しく力強い文字が刻まれている。

ところで、この雄勝石は地元の建物の屋根にも活用されてきた。高台に移動してみると、雄勝石のスレート瓦の建物が凛とした姿で残っていた。

これら雄勝石のスレートは、辰野金吾の設計で1914年に竣工した東京駅丸の内駅舎にも用いられている。

現在行なわれている東京駅丸の内駅舎保存・復原工事でも、駅舎を象徴する中央部の屋根に雄勝石スレートが用いられている。その数、1万5000枚。大震災をこえて、計画通りに仕上げられた。ちなみに1914年の東京駅駅舎竣工時には宮城県登米(とめ)市のスレートも用いられており、今回の復元でも当時のスレートが再利用されている。

宮城県滞在中、仙台の堤焼(つつみやき)も訪ねた。こちらも伊達政宗とのつながりが深く、伊達藩窯として始まった歴史がある。その後も多くの陶工たちが、生活に必要な雑器をつくりつづけてきた。堤焼の甕は、かつて柳 宗悦と濱田庄司からも絶賛されている。

しかし第二次世界大戦後から1960年代後半、堤焼に関わる人々は土管(どかん)づくりが主となっていった。そのなかで堤焼本来の甕(かめ)や茶器づくりにこだわったのが乾馬(けんば)窯だ。

時代とともに状況は変わり、陶製土管は、塩化ビニールやポリエチレンなどを素材とするプラスチック土管に一変していった。周囲の窯は次々と消えていった。「堤のやきもの」づくりを一貫して継続してきたからこそ、堤焼乾馬窯は今に続いているのである。

今では堤焼唯一の窯となり、4代目針生乾馬(次写真左)が代表を務める。堤焼誕生の地である仙台市堤町の開発が進み、市内北部の丸田沢に移転したのは1964年のことだ。

水甕、漬物甕、味噌甕......ひと昔前まで仙台周辺の家々で見られた様々な甕。水甕は水道が整備される以前、井戸から水を汲んで、その日の飲料水を蓄えるために用いられていた。大きな水甕があれば、およそ45リットルはためておける。

堤焼で使われる地元の土は粗くて強く、この性質によって大きな甕をつくることができる。しかし、土には珪砂が多く含まれるため、水が漏れないように釉薬を厚くかけることが求められる。黒釉薬と白釉薬、力強く豪快な『なまこ釉』が特色。「釉薬の流れ方はそのつど違う。かけるのはすべて勘です」と、針生乾馬さん。

「黒釉薬には、仙台市北部の鷺ケ森の岩を。白の『なまこ釉』には、籾殻(もみがら)灰を使います。地元の米、ササニシキ、ひとめぼれの籾です」。籾殻の灰に含まれる珪酸は、耐火物で高温でも溶けにくい。そのため濁って白く見える。(堤焼を詳しく紹介している本に、笹氣出版(仙台)発行の『堤焼 乾馬窯 四世 針生乾馬語』があります)

東日本大震災で被害を受けてしまった登り窯は、私たちが訪ねた時も破損したままになっていた。大甕も割れており、周辺に破片が散ったままだ。器をはじめとする小物の多くも割れてしまったようで、庭には大量の破片が集められていた。

ああ......。積もった雪を手ではらいながら、破片となった壷や器を見ていた私たちに、針生さんが静かに語りかけてくれた。「またつくればいい。この手でまたつくればいいんです」。針生さんは1927年生まれ。その情熱、前向きな姿勢にはっとさせられてしまう。

遠藤さんと針生さん。それぞれに別れがたく、帰り際に思わず握手をさせていただいた。遠藤さんのしっかりした手。針生さんの柔らかな手。地元の石、地元の土に長く向き合ってきた手だ。ものづくりの情熱と直結するこうした手によって、歴史あるものづくりはさらに続いていくのだろう。「テマヒマ」を未来につなぐ想い、地元の皆さんのたくましさが、しっかりと伝わってくる。

文:川上典李子

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

12月16日。数日前から滞在していた山形市内を出て、この日は新庄市へ。「住」チームのリサーチとして必ず見ておきたかった「新庄ふるさと歴史センター」訪問だ。新庄民具研究会が収集してきた膨大な数の「雪国の民具」がここにはある。

雪に包まれた最上川を目に移動しながら、私は、シャルロット・ペリアンが自伝に記していた山形訪問の記述を思い出していた。柳 宗悦の友人でもあった積雪地方農村経済調査所所長の山口弘道から蓑を紹介されたペリアン。彼女と新庄との出会いは、蓑藁細工のつくり手によるクッション制作にも結実している。

この日の移動はまた、彼女の自伝にあった次の一節も思い起こしながら......

「私は白い冬の東北地方が好きだ。寒さ除けの藁の帯に包まれてまっすぐに立つ木々。雪の厚い絨毯の下に呑みこまれ、木と藁(わら)で縁側を囲って閉じこもった家々。巨大な屋根がその上に張り出すようにのる。すべてがひっそりと静まりかえり、動かない」。 (『シャルロット・ペリアン自伝』、北代美和子訳、みすず書房)

藁の文化。米俵、踏み俵、雪靴、わらじ......。ペリアンの山形訪問は40年以上前のこと。

「雪の絨毯」はそのままだが、暮らしは大きく変わっている。ふるさと歴史センターで聞いた次の言葉も私は気になっていた。「今は稲刈りがコンバインでされるから、藁が手に入らない。民具づくりを続けるために、藁をとっておいてもらっています」

ものづくりの光景は時代とともに変わる。1年のはじまりを「藁をなう」作業で迎えた日本だったが、その習慣も消えつつある。「ここには息づいているだろう(息づいていてほしい)」と淡い期待を抱いたことも、そうではない現状を知る。状況を冷静に知りながら、身近な品々に目を向けなければ。改めて肝に銘じる思いで、この日も移動を続けた。

新庄を後にして、午後は山形市切畑(きりはた)地区へ。新庄の民具展示でも目にできた「臼」のリサーチだ。

展覧会ディレクターのひとり、深澤直人との打ち合わせのなかでも、臼は早い段階から挙がっていたもののひとつ。脱穀や精米をはじめ米と切り離せぬ道具であったこと、正月の餅つきに代表されるハレの日の行事に欠かせないことに加えて、木の組み方や削り方など、木工技術が活かされた道具であることに私たちは興味を持っていた。

山形県特技木工協同組合から紹介いただき、酒井平男さんを訪ねる。

切畑は、山形市内から仙台市へとぬける街道沿いののどかな地区。「里」という言葉がまさにふさわしい。紅花の栽培が盛んだった切畑地区では紅を扱う商人の行き来があり、京都や大阪から生活道具が伝わってきた歴史があるのだと聞いた。周辺の樹木を用いて臼づくりが始まったのは江戸時代のことだという。

素材は樹齢150年ほどのケヤキが主。「雪国のケヤキはいい臼になる。日あたりがよく、風あたりのよいところにある樹がいい。風が強すぎる場所にあるのは割れやすいからだめだよ」。酒井さんが教えてくれた。時に樹齢300年ものアズサ(ミズメ)も用いられる。共に堅くて割れにくい樹。そのうえで臼に必要な樹齢が求められるのだ。

製材後は屋外に1年ほど置いた後、臼の大きさにあわせて周囲が正円に整えられる。なるほど、庭に置かれていた木材にはそのための円が描かれていた。

「さらに倉庫で乾燥させるんだ。これが2年ほど」と酒井さん。「木を寝かせる」「木を休ませる」。生きた素材に向き合う時間の大切さを、順に教えてくれる。それにしても、ここまでですでに3年、ですか......?!

自宅近くに立派な直販所を持つ酒井さん。臼づくりの作業場がその奥にあった。

旋盤の機械は昭和初期のもの。その重厚な姿にすっかり圧倒されてしまった私たちだったが、酒井さんによると、実は内側を削る手作業が最も大変なのだという。(次写真は臼の底を削っているところ)

「作業は3つ、荒削り、中(ちゅう)仕上げ、仕上げとあって、経験を積まないとうまくできないのが、中仕上げ。『手(て)んぶり』を使って、片手で内側を削っていく。こうした作業をあわせると、製材から臼の完成まで4年から5年はかかるね。内側は餅がつきやすいように深く彫る。卵彫り、って言うんだ」

完成した臼を見ると、白い粉のようなものが入っている。「完成したら、木が割れないように、塩を入れておく」。なるほど......。

臼の形には大きく2種類がある。お椀のように曲線を描く「善光寺型」と、直線の「寸胴型」。テマヒマ展では、その双方をお借りできることになった。

「親の時代には60人ぐらいが切畑の臼づくりに関わっていて、木を切る人、つくる人、販売する人と作業が分かれていた。今では5人。私の先輩が2人、同じ世代が2人、若い人がひとりです」。祖父、父に続く、臼づくり3代目の酒井さんは1935年生まれ。地元の「若い人」もすでに60代だという。

「お客さんは主に地元の人、それと仙台だね。正月、1月10日の山形の初市で売る。初市は江戸時代から続く山形の伝統行事だ。うちの場所は決まっているから、後で教えるよ」

「......これまでに臼が売れない時代もあったよ。電気の餅つき機がでてきたからね。昭和39年(1964年)から3年間は1個も売れなくて、だからこんなものも開発してみた。電気の餅つき機を小さな臼に入れてみたんだ。でも、全然売れなかったねえ(笑)」

1964年は東京オリンピック開催年。この頃から1970年代、世の中は大きく変わり、生活の必需品も変化、食や保存食のあり方も変わっていった。時代の流れのなかで、臼も消えかけていたのかもしれない。それにしても、蓋のようなものが上に乗せられ、スツールにも見えたこの品、目にした瞬間から気になっていたのだが、そんな歴史があったとは。

「また売れるようになったのは、幼稚園で餅つきをする様子がテレビで紹介されて、それからだね。バブルの時は1年に70個も売れたけれど。今はもうそれほどの数はでないけど、催事用にでているね。相撲部屋の餅つき用にも売れている」

臼だけでなく、「雪かきへら」もあった。雪国の暮らしに欠かせないこの道具、臼や杵と一緒にテマヒマ展でぜひ紹介したい。そうした気持ちを伝えると、「いいよ、いいよ。貸してあげるよ!」と温かい返事をいただけた。

この日は酒井さんが他につくっている「脚立」も見せていただく。今回のリサーチで出会えた各地の皆さんと同様、素材の性質をふまえたうえで生活の必需品を生み出せる、確かな腕の持ち主。切畑に生きる木工のプロとの出会いに、心から感謝。

「材料となる木が少なくなっている。限られた資源を大切に使わないとならないなあ」

「手間がかかる作業が、あわない時代になってしまった。でも、臼づくりはおもしろい。時代にあわない仕事、手間がかかる仕事は、おもしろいんだ」

淡々とした表情で、それまでと同じ口調で酒井さんは言う。時代の変化を超えて続けられてきたものづくりの現場。支える人物の言葉。本人がさらりと口にする言葉の重み。それを私たちはどう伝えられるのだろう。展示を通してしっかり伝えられるだろうか。

リサーチを続けるほどに、そのものに関わる大切な背景をどう伝えられるのかと考えては、さらに緊張が高まる一方だ。大きく深呼吸。山形でも出会えた東北の実直なものづくりにエネルギーをいただく思いで、次のリサーチ先、宮城県に向かう準備にかかった。

文:川上典李子

2012年7月14日、三島町生活工芸館 主査の五十嵐義展、髙倉工芸 代表取締役の髙倉清勝と、本展で住のリサーチを担当したジャーナリストの川上典李子によるトーク「『テマヒマ』の未来―うけつぐ世代」が行なわれました。

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

面積では東京都の5倍以上にもなる秋田県。秋田のリサーチは、その広さを実感しながら、北から南へ、東から西へ、大きく移動することになった。まずは秋田市へ。能代市へと北上し、さらに大館市。再び秋田市を経由して、その東南になる角館市、さらに大仙市、湯沢市へ。

秋田の「住」といえば、天然秋田杉を用いた道具がある。例えば「杉桶樽」や「曲げわっぱ」。また、移動の際は、一面の雪のなかにそびえる秋田杉を目にしながらとなった。展覧会にあたり「東北の根:大根」、「東北の樹:杉」というパネルを作成したが、「樹」を杉としたのは、雪景色のなかでの秋田杉の凛とした姿が印象的だったこともある。

雪の多い地域では、道しるべとしての役割を果たしてきた杉。山の神が宿る「神杉」としての存在もある。寒冷な気候でゆっくり育つ東北の杉材は、目が詰まって堅い。建物の材料としてはもちろん、男鹿半島の丸木舟を始め、舟(船)の材料としても用いられてきた。きりたんぽの串や麹蓋ともなり、楢岡焼の棧板としても用いられる。生活の素材として、また人々の心を支えるものとして、身近にある杉。実に奥が深い。

「木の性(しょう)を半分生かし、半分殺しつつ、自然の営みと人との共同作業によってつくりだされたものたち」......展覧会場内のパネルに記したこの一文の通りに、素材を生かすと同時に工夫が凝らされてきた生活の道具。それらの製作の場を知り、また学ぶために、樽と桶をつくる工房、工場を数カ所、訪ねた。

能代市の小野製樽所。15歳から樽や桶をつくっている小野志朗さんは、自宅居間に続く作業場に座って酒樽づくりに没頭していた。広い三和土(たたき)のような空間の奥に設けられた作業場は10畳から12畳ほどだろうか。入ってすぐに感じた杉の香りと、目に飛び込んできた竹の生き生きとした緑色。壁には道具が整然と並んでいる。

私たちが訪ねたのは12月。「今は正月の酒樽づくりで、忙しいです」と小野さん。

作業の手を休めて、作業場の一角に置かれていた桶を見せてくれた。「これから修理するものです」。太いフェルトペンで「昭和54年」と書かれたものもある。地元の人々が長年使い込んできた桶。秋田らしく「はたはたずし」のための桶もあった。削り直したり、タガを締め直したり。ここで修繕されて、さらに大切に使い続けられていくのだろう。

翌日、大館市で日樽の日景義雄さんから話をうかがった。9時にうかがうと、作業場からはフル稼働の熱気が伝わってくる。「早いときは朝7時から作業を始めています」

私たちの取材の間も電話を受けるなど、忙しく動かれていた日景さん。実は林野庁東北森林管理局の決定によって、2012年末をもって天然秋田杉の供給が終了、来年から人工林杉の供給に変わることがあり、関係者でのやりとりがいろいろとあるのだそうだ。能代の小野さんもこのことを口にしていた。関係者にとっては大きなできごとなのだ。

「昔は露天風呂もつくっていました」と日景さん。「北海道で使われる魚用の樽をつくっていたこともあります。野田(千葉県)の醤油のための樽もつくっていました。千葉から来た人に習って......秋田の人間は勉強熱心なんだと思います。ただ昭和30年代後半から、プラスチック素材が容器に使われるようになりまして......。今うちでつくっているものの多くは酒樽です。8割は酒樽でしたが、ここ数年、酒樽は減っていますね」

一方、製作が増えているのは日景さんが「工芸品」と呼ぶ日用品で、ぐい呑やビアマグ、ワインクーラーなど様々ある。また、風呂桶づくりの腕を生かし、より長く使えるように改良した「おひつ」も多くの愛用者がいる品。炊きたてのごはんの熱で変更しないよう、見えない部分に木の部品を組み込むことで、木の伸縮を避ける工夫が施されている。

日樽も酒樽づくりで忙しい時期。その作業を見学する前に、日景さん、製材の過程も説明をしてくれた。「どこに手間がかかるか、何が大切かというと、やはり下準備ですね」

「製材ではまず、丸太の中心めがけて鉈(なた)を打って、『ミカン割り』にしていきます。杉はタテに割れやすいんです。年輪に添ってさらに細かく割って、次に両面を削っていきます」。製材後は素材を「寝かせる」時間も必要。「待つ時間を充分にとらないと、いいものはつくれない」。やはり。杉桶樽に限らず、各地で教えてもらった大切なことだ。

「太陽や風にできるだけあたるように、木を交互に積んで、外で3カ月乾燥させます。太陽をあてた木材は、その後、倉庫のなかで休ませないとならない。これが3ヶ月から4カ月ですね。だから樽をつくるのは、製材してから半年ぐらいたってからです」

そうやって準備した素材が作業場で樽のかたちに組まれていく。側板(がわいた)を組んで周囲をつくり、底板をつけた後、樽となる内側を丸かんなで削って、木材の段差をなくしていく。「シャッシャッシャッシャッ」と削る音。外側もカーブを描く刃に両方の持ち手がついた銑(せん)で削る。

続いて「タガ締め」。円形に組んだ竹を、高く上げた足の裏で押しながら回し、形を整え、締めていく。全身を使って、何としなやかで力強い作業だろう! 次はタガを樽に組み合わせ、木槌で押し叩く。整える、叩く......の繰り返し。木を丸く切って蓋をつくる機械音に包まれた工場内に、「カンカンカンカン」とリズミカルな木槌の音が響きわたる。

樽より小さな桶をつくる際も、足の動きがポイントだそうだ。タガを組み合わせた後、片足で支えながら、木槌を打ってタガ締めする。「1回たたくごとに、足を回して位置をずらします。簡単なようで、結構難しいんです」

「樽も桶も、仕上がりを左右するのはやっぱりタガ締め。集中してやらないといけない作業です」

樽本体にあわせて蓋の形を銑(せん)で削って調整し、木槌で叩いて蓋を閉じる。再び、カンカンカンカン......と音が響く。活気に満ちた作業の場で、樽が一つ一つ完成していく。樹齢200年、250年という天然秋田杉を使った酒樽。「香りがやさしく、日本酒に最適ですよ」。蓋用「天星」、側面用「腹星」といった樽栓の名も味わいがある。ああ、日本酒が飲みたくなってきました(笑)。

訪ねた先々で資料用として購入した、はたはたずしの桶、おひつ、曲げわっぱ、川連漆器の三寸九分の椀と学校給食用の椀、イタヤ細工のおむすび箱などなどを両手に下げて、東北新幹線の東京駅に降りた私たち。

「今すぐ、このおひつで食事をしたいよね」「この手桶ですしもいいなあ」「この椀で味噌汁を」......移動中に駅弁を食べたはずなのに、そんな話でおなかをグーグー鳴らしながら、山手線に乗り換えた。やはり「食と住」は切り離せない。次のミーティングでの「食」チームとの情報交換が本当に楽しみ。そう思いながら、ついつい微笑んでしまったのでした。

文:川上典李子

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

ザク、ザク、ザク......訪問時の取材テープを聞き返すと、凍った雪の上を歩く私たちの足音もあわせて耳に響いてくる。

昨年、青森に続いて訪ねたのは秋田、山形、宮城......。掲載の順番が前後してしまうのだが、今回は今年初めに訪ねた岩手県九戸(くのへ)郡九戸村の「南部箒(ほうき)」をとりあげたい。広大な敷地を歩きながら案内してくれたのは、髙倉工芸の髙倉清勝さんだ。

九戸村に入ったのは1月末。奥会津を始め福島県に2日滞在してのリサーチを終えた後に岩手県へと北上。盛岡市、二戸市、一戸町と訪ねてから九戸村に向かった。

この時期、雪はもちろん、凍結した車道も課題のひとつ。運転のうまいスタッフがいてくれるからよいものの、私ひとりでは移動だけでも大変なことになっていたはずだ。今回も「住」チームは2人1組で各地をまわる。(写真は「道の駅」で食べたひっつみ定食です)

髙倉清勝さんは1964年生まれ。箒づくりの作業をしていた父の徳三郎さんと温かく迎えてくれた。清勝さんが入れてくれたおいしいエスプレッソをいただき、雪の中の移動で一日緊張しっぱなしだった私たちは、ほっとひと息......。

テーブルの上や壁には多くの書類が目にできる。全国からの注文書だろうか。箒を編む作業は毎年年末から行なわれ、年明けは各地に納品される時期。清勝さんも東京を始め、各地での展示販売会で大忙しの時期。この日に地元でお会いできたのは本当に運がよかったと思えるほど、「来週(2月)から4月まで岩手に戻れない」スケジュールだった。

「1年中、のんびりしている時期はないですね。夏場、冬場の仕事があるんです」

農家の副業として冬場につくられ、市(いち)で売られてきた南部箒。髙倉工芸では1991年より箒づくりにのみ焦点をあててとり組んでいる。作業は種蒔きの段階から。毎年春、1.5ヘクタールもの畑に箒の材料となる「ほうきもろこし(ほうき草)」の種をひと粒ずつ蒔いて育て、夏、3mもの高さに育った草を刈りとるのだ。

「この辺りには"やませ"が吹きます。やませによって穂先が縮れる"ほうきもろこし"の草を活かして箒をつくるのです」

やませとは東北地方の太平洋側に春から秋に吹く、冷たく湿った北東の風や東風。濃霧や冷害を引き起こすことにもなる風だが、こうした厳しい気候が「箒にとって良い穂先」をつくるということ、そのことがまず興味深い。厳しい自然環境に抗うのではなく、その厳しさとうまくつきあうことで生活の品々をつくってきた人々の生活を知る。

岩手大学が認定するアグリ管理士でもある清勝さん。ご自慢のトラクターも見せてくれた。箒づくりは土とともにある。そのことを一層強く実感する。

広大な敷地に点在する「作業場」から、次に見せてくれたのは「釜」。1本1本手で刈りとった草を脱穀した後、沸騰させた釜で湯上げするのだ。「刈りとりだけで1ヶ月半かかります」

草を育てて収穫する。この段階に至る過程だけでも手間がかかるというのに、続く素材づくりにもやはり大変な手間がかかっている。私たちが訪ねたのは選別や乾燥作業は終了している時期だが、乾燥室にも案内していただいた。

上の写真で目にできるのは箒のみだが、毎年ここでまず、草そのものを乾燥させる。その後、穂先の縮れ具合を見ながら、15段階に分類していく。「5人が終日集中しても、1カ月半から2カ月はかかる作業」という。「縮れが少なく箒用としては質がよくない草も捨てません。玄関用や屋外用の箒として使います」。箒づくりに必要のない茎の部分は、翌年春の種蒔き時の肥料となる。

乾燥、選別の作業を経て初めて、箒を編む作業、「顔づくり」が始まる。長柄箒や小箒、巴箒といった分類の他に穂先の状態をあわせて箒の種類を数えると、50種以上にもなるという。自然の恵みを活かし、恵みを余すところなく活かして箒がつくられているのだ。

さて、次は、完成した箒が置かれた倉庫へ。箒で絨毯の細かいゴミをとりのぞく様子や、カシミアのセーターにできた毛羽立ちを整える様子も見せていただく。(いつもは最新型の掃除機取材が私の仕事ですが、伝統的な箒の制作過程も興味をそそられる点ばかり。工業製品と手仕事で生み出される品、どちらも人間の知恵が詰まっています)

倉庫には他とは異なる箒もあった。持ち手に漆が施されていたり、皮革が巻かれていたりする。「東北物産展などに参加すると、岩手はもちろん他県の人たちと出会います。そこで会った人たちと共作した箒です。岩手の浄法寺塗のほか、青森の津軽漆を柄(え)に加えたものもあります。皮革は福島の工房に依頼したものなんです」

その話を聞きながら、山形鋳物の工房を訪ねた際に聞いた話を思いだした。「明快な分業があり、分業に関わる業者が存在していた昔とは異なり、物産展などで自分たちが売り場に立たなくてはならないことも増えました。けれどもこれは悪いことではない。使う人の声を直に聞いて改良したり、他社の話から学んだり。得るものがとても多いんです」

髙倉さんも箒づくりを「20年かけて」父から学んだうえで、新たなネットワークを活かして現代の生活のための箒を探っている。和洋服ハケ(次写真)をさらに小さくし、コンピュータのキーボード用に使えるようにしたミニ箒も人気の品。柄の長さ、穂先の角度を細かく見直しした箒もつくられている。

「自分の企画で開発した箒をお客さんが『いいね』と言ってくれ、使ってくれることがとても嬉しい。この仕事が本当に楽しいんです」。「......でも、本当にきれいな箒を自分がつくれるようになるには、あと10年はかかると自覚しています」

基本をふまえたうえで、現代の道具として愛用されるための細かな工夫が重ねられている。素材の性質、箒そのものの性質をきちんと把握しているから、開発されるものには無理がない。そのうえで、さらなる美しさに心を配る制作の現場に出会うことができた。

身近な道具として知っていたつもりの箒も知らないことばかりだった......そう思いながら、改めて箒の「顔」を眺めてみる。しっかりと束ねたうえで、絹糸を使っての綴じ方そのものの醍醐味も知る。使い勝手と美しさとの双方を探り続ける努力が、その1本1本から伝わってきた。

文:川上典李子

髙倉清勝さんを招いたトークを7月に開催します。詳細はこちらでご確認ください。

トーク「『テマヒマ』の未来―うけつぐ世代」

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメントがスタート。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

21_21 DESIGN SIGHTの月例ディレクターズ会議で、三宅一生、佐藤 卓、深澤直人と企画について話しあったのは、昨年秋。私たちが注目したのは、食材や素材の準備に始まる、ものづくりの「時間」。さらには、食の保存方法に込められた知恵、ものづくりの過程における工夫について。

キーワードを「テマヒマ」に決め、皆で「よし、これだ!」と気持をひとつにしたものの、何をどう展示するか、具体的な構成は、東北へのリサーチの旅と同時に考え、組み立てなくてはならない。さて、着地点はどうなる?! 今回もまた、ドキドキする(良い意味で、です)展覧会準備が始まった。

「食」と「住」の2チームを結成し、私は「住」のリサーチに参加。深澤と話をし、取材の軸を考えた。各地の素材を活かしながら長年つくられてきた生活の道具、生活の品々の現状を知ること。生活に浸透しているものを「テマヒマ」の視点から見つめてみる。効率が優先されてきた現代社会で、なぜそれがつくり続けられているのかを考えること。

まずは、東北6県のものづくりに関して図書館の蔵書で勉強すること1週間。とはいえこれは基礎知識にすぎない。本当に大切なのは、旅先で出会う人々やもの、直接聞く言葉、仕事場の空気や音や匂い、路地に隠れているものだったりするのだから。

東北地方の地図を手に、まずは青森に向かった。昨年夏の「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生」でも協力くださったtecoLLC.の立木祥一郎さんにも再会でき、情報交換をさせていただく。地元の皆さんの温かな協力に支えられていることに改めて感謝しながらのリサーチ開始だ。

この日、青森駅前で最初に目に入ってきたのが、りんごの販売風景だった。私たちも製作現場を訪ねる予定にしていた「りんご箱」。売店の横から裏手にまわってみると、予想通りに空の木箱が積み重ねられていた。

整然と積み重ねられた箱の美しいこと。箱を運搬する台車も味がある。そうそう、と膝を打つ思い。つくられたものの魅力はもちろん、それをつくる道具や周辺の品々からも、人々の生活と道具との関係を知ることができる。

日本国内のりんご生産量の約半分を占め、日本一の生産量を誇る青森県のりんご栽培。はじまりは、明治8年(1875年)、わずか3本の輸入苗木からだった。人々の工夫と努力によって、この地のりんご栽培は発展を遂げ、いまに至る。

その発展を支える道具のひとつが、テマヒマ展でも紹介している津軽型の「りんご剪定鋏」。西洋型の枝切り鋏をもとに、握りのふくらみ、刃のカーブ、大きさなどを改良し、長く使っていても手や腕が疲れない。りんごの生産性を高めた大切な道具だ。

この「りんご剪定鋏」をはじめ、りんごの樹の剪定時に人々に愛用されてきた「ボッコ靴」や「りんご箱」についてはすでに本サイトの「深澤直人、東北へ」でご覧いただいた通り。私にとっても初めて訪ねる場所ばかりだった。

私たちが他にお会いできたのは、「りんご手かご」をつくる弘前市の三上幸男さん。

訪ねたのは、弘前市の中心地から北西に位置し、りんごの一大産地である岩木山のふもと。仕事場は自宅に続くかたちで設けられていた(今回訪ねた方々の仕事場は、自宅の一角に設けられていることが多い)。2階ベランダには干し柿が下がっていた。庭の一角に飾りとして津軽びいどろの浮き球が置かれているところにも、青森らしさを感じた。

「りんご手かご」の素材は地元でとれるネマガリダケだ。竹と言っても笹の一種なので、細い。「ネマガリダケの竹の子、おいしいんですよ」という立木さんの言葉も私の頭にずっとあったのだけれど(笑)、こちらはまた次の機会に......。

細く割った竹を、かごの底の部分から編んでいく。六ツ目編みという伝統的な手法。持ち手は太く、しっかりしている。

「21歳からつくっている」。「昭和5年生まれで、いま81歳」(昨年の取材時)。

三上さんはポツリポツリと語ってくれる。本当はもっと時間をかけて、じっくり話をうかがいたい。部屋の隅に一日座って、その作業を見ていられたらとも強く思う。自分たちの滞在時間に限りがあることに歯がゆい思いをしながら、時間の許すかぎり、力強く細やかな手の動きを眺めさせていただいた。

「趣味は愛車で全国をひとり旅すること」「道の駅で休憩しながら」「クルマを買い替えたから、次の旅行が楽しみだ」。時おり話をしてくれながら、手元の動きが中断することはない。三上さんの向かいでは、奥様が黙々と作業を続けている。

三上さんの手を見せていただいた。ネマガリダケの性質を把握したうえで、編み、曲げ、かごに形づくる作業を60年以上行なってきた手だ。「自分の楽しみのためにも、手かごをつくっている」とも語ってくれた。

プラスチックを始め、様々な素材が開発され、日常の道具に使われるようになったけれど、変わらずこの手かごを使い続けるりんご農家がいる。腕に負担がかからない竹の重さ。それでいて丈夫、収穫したりんごの重みをしっかり支える。

長く使い続けられるのには、理由があるのだ。「竹はしなやかだから、りんごの肌が傷まない」と三上さん。弘前に滞在中、「これじゃないとだめ、という農家がたくさんいる」との話も耳にした。手塩にかけて育てたりんごの、待ちに待った収穫時に、農家が信頼を寄せる大切な手かご。津軽の暮らしを支えてきた道具といってよい。

そう、こうして長くつくり続けられている品々は、使う人々との信頼関係も教えてくれる。テマヒマをかけた道具づくりの一方には、その品を長く、大切に使い続ける人々の存在がある。これは、その後、各県を訪ねるほどに強く感じたことでもある。

文:川上典李子

2012年4月28日、本展 学術協力の岸本誠司を迎え、ディレクターの佐藤 卓、深澤直人、企画協力の奥村文絵、川上典李子とともに、オープニングトークが行なわれました。

今回のトークは「東北の『時間』」と題して、はじめに岸本より民俗学的な立場から東北の生活と文化について紹介。日頃のフィールドワークで全国各地を訪れている岸本が、実際に見聞きした東北の海や川、仕事や住まい、特徴的な食べ物などを画像スライドとともに解説しました。「テマヒマ展では、東北の等身大の日常を見てもらえると思う」と岸本。

トーク後半は佐藤や深澤、奥村、川上を交え座談会がスタート。現地を見ないことにはつくれなかったという本展。当初「東北をあまりにも知らない、入り口に立っている気分だった。デザインは本来何ができるのか、合理主義の今何を大切にしなければいけないのかを考えた」という佐藤。震災をきっかけに企画された本展だが、深澤は「人に売るためにつくり始めたのではなく、彼らが生きるためにつくり始めたものたちにフォーカスした。直接的な行動ではないけれども、21_21の視点でできることから始めた」と語ります。佐藤、深澤を筆頭とした企画チームの中で、当初、展覧会の方向性を悩んだことや、リサーチのなかで出会った風景など、様々な話題が飛び交いました。

合理性ばかりが追求される現代、東北にはまだ残る「繰り返し」の文化をテーマに据えることで、展覧会の見せ方の方向性が決まったといいます。会場には映像や写真とともに繰り返しつくられてきた保存食や、日用品の数々が並び、展覧会のポスターデザインなどのグラフィックをはじめ、会場構成などにも「繰り返し」が生きています。

「東北の"テマヒマ"にデザインや生活の根っこともいうべき面があることを感じ、引き続き、それを探っていきたい。まずは展覧会の形で提案をして、多くの方と意見が交換できれば」と川上は今後の展開を示唆。奥村は「食文化を、日々の道具とともにどのように継承していけるかという課題を、わくわくした気持ちとともに会場から持ち帰ってほしい」と締めくくりました。 質疑応答の時間も積極的に手が挙がり、最後まで熱のある充実した時間となりました。

2011年12月10日に行われた、アーヴィング・ペン財団アソシエイトディレクターのヴァジリオス・ザッシーと21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターの川上典李子によるトーク「アーヴィング・ペンのもとで」の動画をご覧頂けます。

日本の原始布や古代織物の復元と存続に取り組み、資料などを展示する「原始布・古代織参考館」を運営する山村洋子を迎え、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターの川上典李子を司会に、トークは始まりました。

元を辿れば山形県米沢で織物業を営んでいた山村の父が、先人の手技に魅了され、全国の織物や原始布について研究を始めたのが、きっかけとなり、原始布・古代織参考館が開館しました。施設内では、先人たちの衣服や、編衣(あんぎん)、シナ布、楮布(こうぞふ)など古代の布をはじめ、紡織機など今ではなかなかみれない道具たちを所蔵しています。本企画リサーチの際に撮影した施設の画像を見ながら、山村が心掛ける生活のしつらえや、東北に息づく自然に対する感謝などを語りました。

1枚の布を仕上げるのに「気が遠くなる」ような作業が必要だという原始布。トーク後半にはシナ布の工程を追ったドキュメンタリー映像も流れ、梅雨時のシナの木皮収穫より機織りを始める冬まで、織りに至るまでには多くの手間がかかることも紹介しました。

次世代への継承を模索中の山村は、素晴らしい手仕事には、神が宿るような何かがあるといいます。親から子へ伝わっていった歴史のように、木や草の生命力を感じるものづくりをそのまま伝えることで心が豊かにやっていけるのでは、と提案。 川上は、本企画が精神的に豊かであるためのものづくりをどうやって繋いでいくか、一緒に考えていく機会になれば、と締めくくりました。

暮らしの中で息づいてきた南部裂織の歴史を、青森県十和田市にある南部裂織保存会の指導者である澤頭ユミ子と、十和田市現代美術館の特任館長、小林ベイカー央子が語りました。

南部裂織は、東北地方で綿が育たず、木綿が大変貴重だった約200年前に生まれたと考えられています。縦に木綿の糸を、横に古い布を手で裂いた"ヌキ"と呼ばれる材料を用い、自分自身と機が一体となって織る「裂織」。そこには、手に入った物を大事に使う、南部地方の人々の心が込められています。装飾品ではなく、「こたつ掛け」という、寒い地方では生活に欠かせない日用品が、南部地方における「裂織」の文化を、現代に伝えてきたといいます。

トーク後半では、現代アーティスト、草間弥生とのコラボレーション作品や、20代、40代、60代の3世代の女性が集まり今までにない裂織の世界の表現を試みる「3Gプロジェクト」など、裂織を現代の私たちの生活や次の時代につなげる、精力的な活動も紹介されました。

トーク終了後には、会場に展示中の機を用いた裂織の実演。澤頭の丁寧な解説に聞き入る来場者が、後を絶ちませんでした。

川上典李子のインサイト・コラム vol.3

「日本は技術で成り立っている国なので、世界の最先端の技術を追求するのが製造現場の役目。『日々、革新』というと格好良すぎだが、技術の革新、ブラッシュアップを続けている」と帝人ファイバーの工場長。シーンは変わり、布地の適度な柔らかさを実現するべく糸の撚りが細かく調整されている。「日本は人件費も高く、こういう商品をやらないと生き残れない」と、福井の企業、畑岡の技術開発担当者......。

本展作品のひとつに25分のドキュメンタリー映像があります。Reality Lab Project Teamの活動を軸として、展覧会全体を貫くテーマを追った作品『再生・再創造 その先に、何が見えるか』。ドキュメンタリー映像作家の米本直樹と平野まゆに浅葉克己が加わり、本展のために制作されました。カメラを携え、松山、大阪、福井、石川など、全国の製造現場にも足を運んだ米本に、作品完成後、改めて話を聞きました。

再生ポリエステル繊維の製造現場。長年の研究により、半永久的に再生可能な糸が生み出された。

再生ポリエステル繊維の製造現場。長年の研究により、半永久的に再生可能な糸が生み出された。画像は映像作品から

今回の映像制作を通して考えたことについて、米本はこう語ります。「普段、私たちが目にしている身近なものについてどれほど考えたことがあるか、と自らに問いました。三宅一生さんが読まれたという惑星物理学者、松井孝典さんの本を私も読み、たとえば食卓に載る食べ物がどこから来たのか、魚介類はもしかするとアフリカからか、穀物はアメリカから、野菜は中国から......と、目では見えない世界について考えるようになりました」

「衣類も同様です。私にはこれまでただ身に着けるものとしてしか見えていませんでしたが、誰が、どんな素材を使って、どういう加工をして、どんな思いを込めてこの服に至っているのか、そこに思いを馳せる必要性を知りました。情報が氾濫している今の時代だからこそ、その先にある見えないものにまで目を届かせなければならない......今回の映像では、そんな思いを多くの方々に伝えたいと思ったのです」

製織の現場。加工法が一から検討され、最適な風合いが出るまで幾通りもつくり直された。

製織の現場。加工法が一から検討され、最適な風合いが出るまで幾通りもつくり直された。画像は映像作品から

本展のタイトルにある「再生、再創造」「REALITY LAB」とは、まさにものづくりに対する姿勢を示す言葉、と米本。

「今回の展覧会に参加したことで『ものづくり』について、改めて深く考えさせられました。私は映像制作というかたちでものづくりに関わる人間ですが、どちらかというと感性だったり、観念という部分でクリアできてしまうところがあります。ところが、衣服など実用的なものはそうはいかない。使いやすさ、品質、美的価値、あらゆる側面での実用性が重視されます。決して『自分が良ければいい』というものではありません」

「また、この映像に登場していただいた方々がデザインにどれほど深い想いを込めてきたのか、取材を通してそのことも伝わってきました。再生・再創造、そしてリアリティ・ラボというキーワードは、まさにその『ものづくり』に必要とされる大切な姿勢を示す言葉だと思います。同時に、実に普遍的なメッセージだと思いました。私が関わるドキュメンタリー映像も、やはり現実の再創造ですし、その意味では現実化の研究を積み重ねなければならないと考えているところです」

そのうえで、日本のものづくりをどう見ていくのか。「映像の副題にもつけましたが、やはり『その先に、何が見えるか』ということが課題だと思う」と米本は強調します。

染織の現場。 黒に深みを増すため微妙に差し色 が加えられる。 最良の風合いを求めて検討が繰り返された。

染織の現場。 黒に深みを増すため微妙に差し色 が加えられる。 最良の風合いを求めて検討が繰り返された。画像は映像作品から

これまで海外にも何度も足を運び、様々な人々の取材を重ねてきた経験もふまえて、こうも語ってくれました。

「僕はまだ若造ですが、若いなりに現在の日本を見ていると、近視眼的にものごとが進んでいくことに危機感を覚えます。政治も外交も、経済もしかり......原因はやはり、島国ゆえの安心感のようなものなのだと思います。目先を見ていれば自己完結できてしまう気分が、日本にいるとどうしてもあるのではないでしょうか。取材で世界各地を見てきた感覚で日本に改めて目を向けると、その点は否めません」

「現在の日本の、支持を得るためならどんな公約でもする、諸外国に批判されるとすぐに方針を変える、売れるためならいくらでも安さを追求する......これでは先行きは不安です。ただし、そのなかでも可能性が、たとえば世界でも類を見ないこだわりの姿勢、仕事への緻密さ、協調性と思いやりの精神などに宿っていると思います」

「今回、『132 5. ISSEY MIYAKE』のシリーズが実現されたことは、まさにこうした可能性のシンボルと言えるのではないでしょうか。次なる『132 5.』となる活動を、今度は、私たちひとりひとりが行っていかなければならないのだと実感しています」

日常、環境、社会とつながるデザインの意味を改めて考えながら、私たちひとりひとりがこれから先に一体、何を見ていくのか。展覧会のテーマをより深く理解していただけるのが、映像作品「『再生・再創造』その先に、何が見えるか」です。制作の現場を目にできる貴重な映像であることはもちろんのこと、登場人物ひとりひとりの想いが込められた言葉にも、注目ください。

文:川上典李子

vol.1 「132 5. ISSEY MIYAKE」開発ストーリー

vol.2 新しい立体造形を探る、 コンピュータサイエンティスト

vol.3 ドキュメンタリー映像作家米本直樹が考える「再生・再創造」

川上典李子のインサイト・コラム vol.2

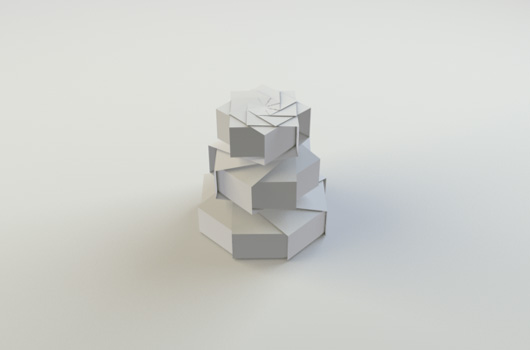

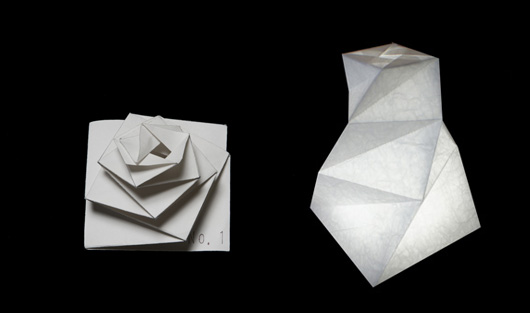

リアリティ・ラボ・プロジェクト・チームが服のパターンを研究・開発するなかで、三谷 純の研究を生かしたことは、前回のコラムで触れました。今回は、コンピュータサイエンティスト、三谷の研究について紹介しましょう。平坦な素材を折ることで形づくられる立体造形の数理的研究が専門です。

「子どもの頃からペーパークフラフトが大好きでした」と三谷。精密機械を専攻していた東京大学大学院での学位論文もペーパークラフトに関する内容だったそうです。一枚の紙で造形をつくる折り紙の研究は5年前から。立体的な折り紙の研究は2年前から続けられています。

本展のための作品『Spherical Origami』。WOWとの共作。

本展のための作品『Spherical Origami』。WOWとの共作。「架空の形を自由に表現できるCGとは異なり、実在する紙で制作できるという点が求められます。ある種の幾何学的な制約が生じますが、それゆえにチャレンジすべき興味深いテーマです」。オリジナルのソフトウェアで展開図を検討。展開図を折り、造形をつくりあげるまでの一連の過程が研究対象です。

三谷ならではの造形の特色は、「曲線折り」の技法が含まれること。仮想空間における一本の軸を中心として、折れ線を回転させて立体が形づくられるのです。WOWとのコラボレーションとなる本展出展作品『Spherical Origami(スフェリカル・オリガミ)』では、一枚の紙が一体どのように折りあげられていくのか、ダイナミックなCG映像にも注目ください。

21_21 DESIGN SIGHTでも紹介している新作のひとつが、『ホイップクリームの3連結』。手作業で図面を描くのがまさに困難な、曲線の集合から構成される立体造形の一例です。「平面に敷きつめられる正多角形は、正三角形、正四角形、正六角形。この作品では展開図と立体形状の両方が正六角形を連結した構造になるように工夫しました」。螺旋を描きながら伸びるタワー、『3段重ねボックス』も新作のひとつ。多数のひだがもたらす陰影の美しさにも三谷のこだわりがあります。

『ホイップクリームの3連結』、2010年。

『ホイップクリームの3連結』、2010年。 『3段重ねボックス』、2010年。『Spherical Origami』映像から。実際の立体造形を会場でぜひご覧ください。

『3段重ねボックス』、2010年。『Spherical Origami』映像から。実際の立体造形を会場でぜひご覧ください。「数式で表現できる形はコンピュータ上で構築可能です。ですが、実際に紙でつくれるのかどうかは、手を動かして確かめてみないとなりません。実際に折る場合には素材の厚みや、自分の指の動きなどの物理的な状況が加わってきますから」。本展会場では2年間の試作品、約300点もあわせて紹介しています。三谷が教鞭をとる筑波大学の研究室で保管していた貴重な試作の数々です。

三谷は現在、次なる研究も進行中。軸対称ではない立体造形の考察です。

最新の研究から。軸対称ではない曲線による立体造形。

最新の研究から。軸対称ではない曲線による立体造形。 無造作に折られた紙に見えるかもしれませんが、すべての曲線が計算で導きだされている画期的な立体造形です。「幾何学的な対称性を持たない曲線で折ったものです。このような形を設計することは今もなお難しい課題で、具体的な設計技法は確立されていません。その課題を、最近自分で開発したソフトウェアで試みてみました。有機的な曲線のネットワークから生まれる形を導出したものです」

すべてが、「表現の可能性を拡げるための研究」。「コンピュータの中で折り紙の造形を様々にシミュレートしていると、過去に多くの折り紙アーティストが見出してきたパターンを再発見することもあります。その一方で、自分でも予測しなかった新しい造形に驚かされることも少なくありません。今後も、今までに見たことのない造形を、一枚の紙で実現させていきたい」。 その想いとともに、三谷の研究はさらに続いていきます。

文:川上典李子

vol.1 「132 5. ISSEY MIYAKE」開発ストーリー

vol.2 新しい立体造形を探る、コンピュータサイエンティスト

vol.3 ドキュメンタリー映像作家米本直樹が考える「再生・再創造」

川上典李子のインサイト・コラム vol.1

本コラムでは、「REALITY LAB――再創・再創造」展の作品について少し詳しく紹介していきます。今回は、「132 5. ISSEY MIYAKE」(以下、「132 5.」)をとり上げましょう。三宅一生が社内若手スタッフらと結成したReality Lab Project Teamによる作品です。

私たちをとりまく社会は大きく変化しており、環境や資源の問題を始め、様々な課題を抱えています。「けれどただ批判をしているだけでなく、課題をしっかり見据えながら、行動をしていこう」と三宅は考えました。「XXIc.―21世紀人」展(2008年)の準備段階に遡るリサーチがその後も引き続き行われ、「10年先、20年先、さらに先」を考えた素材研究が始まりました。チームのひとり、テキスタイルエンジニア、菊池 学の専門知識も生かされています。

こうした活動のなかでチームが出会ったのが、本展会場でも展示している帝人ファイバーの再生素材(ファイバー)でした。同社は世界で唯一、ポリエステル素材を純度の高い状態で再生する技術を実現させています。文字通りのリサイクル、すなわち循環型リサイクルシステムを継続できる画期的なしくみです。

全国の工場、服づくりの産地をReality Lab Project Teamと訪ねるなどの研究を行いながら、三宅は、同社の再生ポリエステル繊維を手にとり、「もっといい素材になる!」と興味を持ったと語ります。そのファイバーに独自の工夫を凝らしながら、国内の製織会社や染織会社とつくった布地が、「132 5.」には用いられています。

環境をふまえた素材の選択、製造の手法を考えることは、今やデザイン、ものづくりの大前提となること。それだけにリサイクル素材を用いていることを強く打ち出した衣服ではありませんが、三宅一生が長く取り組んでいる「一枚の布」がそうであるように、「132 5.」の衣服も、一本の糸の段階、生地の探究から始まっているのです。

特色はもちろん素材だけではありません。一枚の布地からどう立体造形をつくるのかを探っていたReality Lab Project Teamは、今回のスタートとなる形(「No.1」)を考案した後、コンピュータグラフィックスの分野で形状モデリングを専門とする三谷 純(筑波大学准教授)に出会います。曲線を特色とする立体造形を設計、一枚の紙から自身の手で立体造形をつくっている三谷の研究をインターネット上で目にしたのがきっかけでした。

Reality Lab Project Teamで次に進められたのが、三谷のソフトウェアを活用した衣服の基本形の研究です。ソフトウェアを活用して設計図を作成、まずは紙で三次元造形を手で折って造形を形づくります。次にそれらの立体造形が平面になるよう、上から力を加えるようにたたみます。

三谷のソフトウェアを生かした立体造形と、それをたたんだ状態

三谷のソフトウェアを生かした立体造形と、それをたたんだ状態とはいえ、立体にするべく考えられた設計図とそこから生まれた立体造形は、そのままで簡単に平面(2次元)にたたむことはできません。そのための新たな折り目を加えるなどの工夫が必要でした。どこを折るか、また、衣服とする場合にはどこに切り込みを入れるのか、ここで生かされたのがパターン・エンジニアとして活躍する山本幸子の経験です。

折りたたみの数理に基づく地のパターンを最大に生かしながら、服づくりの経験が最大に生かされた服。日本各地の工場の技が生かされた服が、こうしてついに完成しました。折りたたまれた造形の一部を手にとり、持ち上げるようにしていくと、スカートやジャケットが立ち上がるように現われます。同じパターンでも、布地のサイズ違いや組み合わせ方の応用で、ドレスやジャケットになる、という具合に展開していきます。

左は折りたたまれた「No. 1」、右は「No. 1」の折りを用いている「IN-EI」

左は折りたたまれた「No. 1」、右は「No. 1」の折りを用いている「IN-EI」現在、Reality Lab Project Teamではこれらの衣服と同じ折りたたみのパターンを生かした照明器具「IN-EI ISSEY MIYAKE」の開発も進行中で、会場ではそのプロトタイプも展示しています。素材は再生ポリエステルペーパー。強度を得る工夫を始め、改良がさらに重ねられているところです。

本展会場では、「132 5.」の衣服をボディで紹介すると同時に、平面から立体へ、立体から平面へと姿を変える衣服の様子をパスカル・ルランの映像で目にできるようになっています。また、毎週土曜日午後、館内でReality Lab Project Teamによるプレゼンテーションを行っています。ダイナミックに変化する造形の醍醐味をじかに体感ください。

文:川上典李子

vol.1 「132 5. ISSEY MIYAKE」開発ストーリー

vol.2 新しい立体造形を探る、 コンピュータサイエンティスト

vol.3 ドキュメンタリー映像作家米本直樹が考える「再生・再創造」

川上典李子のインサイト・コラム vol.6

今回も引き続き、デザインの現状に詳しい人物に「ポスト・フォッシル:未来のデザイン発掘」展(以降、「ポスト・フォッシル」展)の感想をうかがいます。ご登場いただくのは、東京ミッドタウン・デザインハブの企画を担当する、財団法人 日本産業デザイン振興会の酒井良治さん。サステナブルデザイン国際会議にも長年携わり、日本のデザインを取り巻く状況を俯瞰する提案など、幅広い視点で企画に取り組んでいます。

東京ミッドタウン・デザインハブ、「日本のデザイン2010」展。4/8〜5/9。主催はデザインハブ。キュレーターを務めたのは黒崎輝男、柴田文江、曽我部昌史、八谷和彦、廣村正彰の5氏。Photo: Nacása & Partners Inc.

東京ミッドタウン・デザインハブ、「世界を変えるデザイン展」。5/15〜6/13。主催は世界を変えるデザイン展実行委員会、アクシスギャラリーでも同時開催に。Photo courtesy of JIDPO

「ポスト・フォッシル」展と同時期、デザインハブでは2つの展覧会を開催していました。そのひとつ、「日本のデザイン2010」展の趣旨を酒井さんはこう語ります。

「日本のデザイン状況を総覧できないだろうかという考えから始まり、キュレーションを依頼した5氏と議論しました。その議論をふまえ、デザインはどちらに向かうのか、ということを示し、また、その解釈を紹介できないかと考えました」。

そこに示されたキュレーターの着眼点と「ポスト・フォッシル」展に共通点を感じたという酒井さん。「同様の問いかけが同時期になされたことに、興味を持ちました」。

「たとえば、食。私たちの展覧会で『食と学びのデザイン』の分野を担当したのは黒崎輝男さんでしたが、『ポスト・フォッシル』展でも同様の視点を感じました。『何を食べるのか、何を知識として吸収するのか』と、自分たちの思考、身体は深くつながっている。そして、人々の関心や志向が、私たちが生きていくことの根源に向かっていること。日本に限らず、世界的に、生き方や暮らし方を考え直そうとしている時代の現われだと思います」。

「この『食』や『農』にも関連しますが、私たちの展覧会では『地域とデザイン』も含みました。キュレーションは建築家の曽我部昌史さんです。北海道から九州まで4名の首長を訪ねた曽我部さんは、各地における意欲的な地域自立の計画と実際の試みに焦点をあて、地域の自治体が自らビジネスモデルを築くことによって独自性を実現していく状況を紹介してくれました。曽我部さん自身の関心とそこに示された地域の状況も、『ポスト・フォッシル』展に共通するものを感じたひとつです」。

こうした「地域」に関連し、「ポスト・フォッシル」展参加作家の活動環境に、ある特色があることを少し補足しておきましょう。それは、活動拠点を都市から離れた場所に設け、制作に励むデザイナーが多数含まれていること。欧州、とりわけオランダの若手デザイナーのこうした生活スタイルは、リー・エデルコートの関心のひとつでもあるのです。

エデルコートは述べています。「若手デザイナーの多くが、住まいやスタジオを地方に構え、スタジオの仲間や友人たちと家族のような関係を築きながら、制作に没頭している。一方で、作品はインターネットを通して国際的に発信される。活動はよりローカル、活動はよりグローバル。興味深い21世紀の仕事の仕方が始まっている」と。

セルトーヘンボスにスタジオと住居を移転したマーティン・バース。自然のもとでスタッフと制作に励む。Photo © Noriko Kawakami

さて、酒井さんが関わるデザインハブでの今春のもうひとつの展覧会は「世界を変えるデザイン」展でした。発展途上国に暮らす人々の課題をデザインがどう解決できるのか、各国のプロジェクトや既に実現されている品々を紹介する内容です。ここでも「ポスト・フォッシル」展との共通点を感じるところがあったと、酒井さんは振り返ります。

「若いデザイナーやエンジニアらの自発的な提案活動です。発展途上国の課題を解決する品々やプロジェクトを紹介したこの展覧会では、日本の若手デザイナーやエンジニアから、『オープンソース』に注目し、自ら行動をおこしている様子が報告されました。

オープンソースとは、ある課題に対するデザインを公開し、必要な物を必要な場所でつくれるようにするもの。特定の場所で特定の製造業が物をつくり、使われる場所に運搬していくという従来型の製造方法とは異なる考えの提案です。デザインハブでも、3Dプリンターを活用することで必要な場所でプロダクトを製造できるマサチューセッツ工科大学(MIT)の『ファブ・ラボ』を紹介しましたが、こうしたナレッジベースのものづくりも今後の可能性のひとつです」。

「そして、このことに関連して言えば、『ポスト・フォッシル』展にも、同様の新しい考え方を備えた作品があったと思います。私が最も興味を持ったのは、ピーター・マリゴールドの『スプリット・ボックス』です。4つに分割した丸太を四角形の角に配することで棚をつくるという彼の作品は、いかなる地域の、いかなる種類の木材でも実現可能。オープンソースとしてのプロダクトの好例としても、見ることができるのではないでしょうか。展覧会には他にもデザイナーの発想や視点がうかがえる作品が含まれ、意味ある提案がなされていると思いました」。

「ポスト・フォッシル」展会場より。『スプリット・ボックス』ピーター・マリゴールド(1974年英国生まれ)。

「デザイナーは何を考えるのか。今まさに重要な時期」と酒井さん。「日本の産業とデザインの関係も、これまで以上に深い思考が求められる時代になっていくでしょう」。

「デザインが、まだ見ぬ考えに形を与え、ものごとのやりとりに最適なルールを整えるものであるとするならば、デザインならではの『ものごとのまとめ方』が期待される場が、急速に増えていることを感じます。そして、もうひとつ。デザインハブでのこれら2つの展覧会に合計2万人以上もの来場者があったことは、デザイナーに限らずあらゆるジャンルで活動する方々が、デザイン的な考え方を、自らの思考や行動の拡張の手段として、わりとすんなり受け入れていることの現われであると思います」。

デザインならではの視点でものごとをまとめる活動の意味や可能性を、時代の動きをふまえ、文化や立場の違いを超えて、さらに考えていくこと。「ポスト・フォッシル」展は6月27日で閉幕しますが、デザインの可能性やデザインの今後に考えを巡らせる活動に、会期という枠はもちろんありません。若いデザイナーたちの試みも始まったばかりです。

文:川上典李子

川上典李子のインサイト・コラム vol.5

会期が今週末までとなった「ポスト・フォッシル:未来のデザイン発掘」展(以降、「ポスト・フォッシル」展。今回は、デザインに詳しいエディターの橋場一男さんに、本展の感想をうかがいます。

──本展で感じたことを自由にお聞かせください。

橋場一男(以下、橋場):

展覧会を見てまず思ったのは、「言葉」、でした。無限の音色を使える音楽家や、あらゆる色、形、質感を駆使できる造形作家と違い、「言葉」で表現がなされる文学は、不自由さゆえに独自の発展を遂げてきました。「言葉」は使われるうちに手垢にまみれ、歓迎せざるイメージが付着し、記号化し、それ自体の「美しさ」や名づけの「神々しさ」はずいぶん昔に失われています。それでも美しい詩が詠まれ、すばらしい文学が生まれている。

文学にもモダニズム文学があり、アバンギャルドな文学もあります。いずれも、意識する、しないに関わらず、言葉同士の組み合わせによる反応を通して、「言葉」が生まれた瞬間の神々しさや禍々しさをいかに取り戻すかに挑んでいるのだと思います。

たとえばダダやロシア・フォルマリズムや未来派など、言葉の表現と視覚表現はかつて同時代を生きていたのに、気がつくと「言葉」は表現のムーブメントそのものではなく、ムーブメントの批評や解説にしか使われないようになっています。表現者が大量の言葉を選び、組み合わせ、駆使することに面倒になってしまったのか、現代的な表現では言葉を使うということ自体が難しくなってしまったのか。理由はよくわかりません。

デザインも本来自由なものだったはずなのに、いつしか「言葉」という既製の素材に縛られる文学のような表現になってしまったのでしょうか。既成の「言葉」の順列組み合わせの中で、現代デザインは成り立っていると言えるのかもしれません。デザインは、「言葉の表現」が歩んできた歴史を追体験しているように見えるのです。

もちろん、言葉を使わざるをえない不自由な枠の中ですばらしいデザインを世に送り出しているデザイナーもいらっしゃいますし、手垢のついた言葉を逆に利用するデザイン提案もあるでしょう。今日のデザインの枠組の中で美しい「詩」を書いているデザイナーも多くいらっしゃいます。後世に残るデザインとなるものです。......こうした現状のなか、この「ポスト・フォッシル」展は、私に、言語学者ヴィクトル・シクロフスキーの「言葉の復活」を思い起こさせました。

『鳥類相』マールテン・コルク&フース・クスターズ(1980年生まれ、1979年生まれ、オランダ在住)。

──ロシア・フォルマリズムの代表的な人物、シクロフスキーと、現代の若手デザイナー......その関係をさらに詳しくお聞かせいただけますか。

橋場:彼は記しています。「人類最古の詩的創造は、言葉の創造であった。新しく生を享けた言葉は生気にあふれ、イメージ豊かであったにもかかわらず、今では言葉は滅び、言語はさながら墓場と化している......」。ロシア・フォルマリズムのこの言語学者は、そこで言語を解体し、ザーウミという、新しくまっさらな「超意味言語」をつくり出す航海に旅立ちます。

少々褒めすぎかもしれませんが、「ポスト・フォッシル」展の作家たちは、「言葉」という既製の理念と質量で構築される「現代のデザイン」の不自由さから逃れるために、ザーウミのような原初的な響きや形、「超意味、超言葉」を、求めているようにも思えました。ロシア・アヴァンギャルドでもプリミティヴィズム(原始主義)がとなえられていた時期があり、ザーウミも少なからずその影響をうけていると思われます。......さらに私が興味を持ったのは、本展が人々の心にどう深く残っていくか、ということ。ここからデザインの生成変形文法みたいな研究も始まるかもしれません。

──展覧会のなかで、印象に残った作品はどれですか。

橋場:これまでの話に照らしあわせて言えば、まさに超意味、超言語をたたえた力強い作品を見ることができました。『鳥類相』、『ドメイン』、『フラグメンツ・オブ・ネイチャー』、『土が描く風景』、『テーブル・コンパニオン』、『ロック・フュージョン』......清々しさを感じた作品もあります。そして、小さな展示空間の木の匂い。あの空気感は、あれだけで何かを伝えていました。

『土が描く風景』アトリエNL、ロニ・ファンライスワイク

「ポスト・フォッシル」展会場より

『ドメイン』ハーム・レンシンク(1980年生まれ、オランダ在住)

「ポスト・フォッシル」展会場より

──本展に多く含まれているような現代の若手デザイナーの活動、あるいは彼らをとりまく現状を橋場さんはどう見ていらっしゃるのでしょうか。

橋場:このコラムのvol.1でも触れられていたように、欧州連合の誕生にともなう共通通貨の誕生で様々な文化背景を持つ人々の交流が促されたことは、21世紀のデザインに大きな影響を与えたと思います。一方、欧州連合の誕生後、自国文化の教育予算を大幅に増やした国もあるように、異文化理解促進の反作用として故国の文化の地層を掘り起こす機運も高まっている。自国の文化としての手工業への関心が高まっている状況や、他国の手工芸文化を学びやすい状況になってもいます。

さらに注目すべきは、欧州統合と機を同じくして発展したインターネットです。受発注や宣伝の道具、新たな販路として、結果的にデザイナーのセルフプロデュースのハードルを下げました。ある意味でデザインが生産から自由になったのです。本展の作品群もこうした近年の西欧の状況と無関係ではないと思います。キーワードは、自由、でしょうか。

ですが自由だからといって、一発芸的な表現や、ただ無邪気なだけではいけない。圧倒されるほどの作品は一体どうやって生まれるのだろうかと、いつも考えてしまいます。芸術家で建築家、デザイナーのウーゴ・ラ・ピエトラが、かつて「ドッピア・アニマ」について語ってくれたことがありました。彼は、イタリア芸術職人の手に宿るイタリアのものづくりの歴史や精神でデザインを解放しようと試み、デザイナーと職人の二つのアニマ(魂、心、生命)を持ち備えた作品群を目指し、活動を行いました。現代の若手デザイナーの活動も、そうした上質な内容として発展していくことを期待せずにはいられません。

「答」は往々にして入り口にあるものです。「ポスト・フォッシル」展を目にしながら、同時に、「入り口」に遡ってみたいという想いが強くなってきました。また、日本にとってのポスト・フォッシルとは何かを考えてみたいところです。

『ロック・フュージョン』アリック・レヴィ(1963年イスラエル生まれ、フランス在住)

「ポスト・フォッシル」展会場より

『フラグメンツ・オブ・ネイチャー』レックス・ポット(1985年生まれ、オランダ在住)

「ポスト・フォッシル」展会場より

まとめ:川上典李子

橋場一男(はしば かずお、1961年 - )

雑誌『LIVING DESIGN』創刊に関わり、2003年まで同誌チーフ・エディター。2005年『Luca』編集長。2005年、ドイツ、シュツットガルトのアカデミア・シュロス・ソリチュードのデザイン部門フェロー。2006年に帰国、現在はフリーランスのエディター、ライターとして活動中。

川上典李子のインサイト・コラム vol.4

伝統的な手仕事を制作過程に取り入れたプロダクトデザインの試みや、ガラスや木、陶芸など、伝統的な素材や表現の可能性を拡げている若手デザイナーの自由な発想。「ポスト・フォッシル:未来のデザイン発掘」展(以降、「ポスト・フォッシル」展)でデザインとクラフトとの現代的な融合の様子を目にできることは既に触れましたが、こうした若手デザイナーやアーティストの状況をよく知る専門家も、興味深い活動を牽引し始めています。

「ポスト・フォッシル」展会場より、伝統的な手仕事を活かしてつくられる日用品の提案。ロネル・ヨルダン(南アフリカ共和国)の『プランター』。羊毛の栄養分が土に溶け出し、植物の生育を促す。

デザインとクラフトを巡る最新状況の一例として、デザイナーやアーティストと伝統的なものづくりの現場を結び、発展させていこうとするプロジェクト、「Editions in Craft(エディションズ・イン・クラフト)」(以降、EIC)。

「伝統的なものづくりであるがゆえの、様々な価値がクラフトには潜んでいます。ですが、安価に生産されている現状や計画性のない生産体制によって、伝統的なものづくりの技術や知識はゆっくりと、しかし、確実に姿を消しつつある」。そう述べるのは、ストックホルムを拠点に、2008年にEICを立ち上げたレネー・パッドと横山いくこ。

パッドはヴェニスビエンナーレやドクメンタでの展覧会プロデュースも手がける、オランダ生まれのキュレーター。スウェーデン国立芸術工芸デザイン大学(コンストファック)のエキジビションマネージャーを務める横山は、インデペンデントキュレーターとしても広く活躍中です。「歴史ある手作業の表現をただ現代的に変えることでも、流通や消費がされやすいものに調整することでもない。伝統的な手工芸本来の価値を現代に生きる私たちの経験、表現に結びつること。まずは試作品や限定生産の品々をつくるのが目的です」。

デザインの今後に向け、伝統的な手法と現代デザインの発想や手法をリンクさせるという目的を掲げ、彼らがまず連絡をとったのは南アフリカ共和国の農村部、クワズル・ナタールでした。ビーズ細工を手がける20名ほどの女性たちのグループ「シアザマ・プロジェクト」との今年春のワークショップに招かれたデザイナーは、「ポスト・フォッシル」展の出展作家でもあるオランダ在住の「BCXSY」。BCXSYのボアズ・コーヘン(1978年イスラエル生まれ)と山本紗弥加(1984年日本生まれ)のここでの役割は、職人に制作の指示を行うことではありません。他の参加者と同等の立場で、ビーズ細工の可能性を探ることでした。

BCXSYのこれまでの作品から。『ISHI, 7 Stones(イシ、セブン・ストーンズ)』2009年。「機械で切り出したフォーム素材の表面をさらに手で削って手作業の跡を残し、ラバーコートを施している。重い石のような姿をしているが、軽量で柔らかい。「ポスト・フォッシル」展で展示中。Image by BCXSY

BCXSYのこれまでの作品から。日本の建具職人の手作業を活かして完成させた檜の間仕切り。先日のミラノサローネで発表された。『Origin Part I: Join』2010年。Image by BCXSY

アフリカでは長い間、稀少で高価なものとして大切にされ、様々な装飾にも用いられてきた繊細なビーズ細工。この村の女性の多くもその制作で生計を立ててきましたが、現在の仕事は、地元の土産物屋等で販売される伝統的なビーズ人形づくりに集約されています。「グローバルマーケットへの対応を第一の目的とし、国や地方の象徴としての観光産業となることで、クラフト本来の大切な意味や機能が薄れ、土産品の域を出ないままになってしまっているのです。同時に、より安価に製造された他国の模造品が粗悪な質で流通し、真の産地の市場を狭めていたりもします。様々な課題があります」。

「素材の特色や歴史をふまえた問いかけを起点として、手作業の軌跡を感じさせるプロダクトを手がけている」とパッドと横山が評価する若手デザイナー、BCXSY。シアザマ・プロジェクトとの今回のワークショップで考えられたのは、花器と照明のプロトタイプでした。BCXSYが着目したのは、紐状に伸ばした粘土をコイル状に巻いていくアフリカ伝統の陶器づくりの手法。その手法をもとに蛇の動きを想像させる形状が試みられ、都市から離れた過疎の村に暮らすシアザマ・プロジェクトの女性たちにも入手しやすいペットボトルや布地等を再利用しながら、無理なく制作が継続できる方法が探られたのです。

パッドと横山は言います。「現代美術のフィールドで仕事をしてきた私達がデザイナーに期待することは、作品の最終形を最初から描きすぎないこと。ものづくりの長いプロセスに横たわる様々な要因を、自分のデザインのために変えていくのではなく、既存の状況を判断し、それを上手く取り入れていくことが大事だと考えます。未来にものづくりをつなげるためには過去と現在を把握して、丁寧に時間を紡いでいける作業が必要です」。

「Editions in Craft」でのBCXSYとシアザマ・プロジェクトの作品『Coiled(コイルド)』。シアザマの女性たちの大切な文化でもあるビーズ。芯に用いた布地に巻いてコイル状のビーズをつくり、ペットボトルの周囲に巻き付けていく。Photo © Editions in Craft, Renée Padt and Ikko Yokoyama

ワークショプは7日間。今後も他のデザイナーが参加するワークショップが継続される。Photo © Editions in Craft, Renée Padt and Ikko Yokoyama

最終日に完成した3種類の大きさの花器と照明の試作品。生命感溢れるダイナミックな形状に特色がある。この地の伝統的な手工芸であるビーズ細工を尊重する制作手法が考え出されたが、色や柄につくり手の個性が反映、それがユニークピースとしての価値となる。Photo © Editions in Craft, Hironori Tsukue

伝統文化を受け継ぐ手工芸の表現を、現代生活の品としてどう存続させていけるのか。パッドと横山は、「一度限りの文化交流などではなく、実現可能、成長可能なヴァイアブルデザインでなくてはならない。クロスカルチャーモデルとして育て、広く流通させていくこと」とも述べます。そして、伝統なものづくりの将来を国際的な視点で考えるこの活動に、二人が拠点とするスウェーデンの政府が支援を行っていることも特筆すべき点でしょう。

シアザマ・プロジェクトとの共同制作の披露を兼ねた「Editions in Craft」初の展覧会は今年春のミラノサローネで行われ、活動の社会性、教育的観点からも関係者の注目が集まりました。現地での制作は現在ももちろん継続中、今年秋には展覧会形式での発表や各国での販売が予定されています。

http://www.editionsincraft.com/

http://editionsincraft.wordpress.com/

文:川上典李子

川上典李子のインサイト・コラム vol.3

「ポスト・フォッシル:未来のデザイン発掘」展(以降、「ポスト・フォッシル」展)の会場には、大手家具会社から量産されている品が2種類含まれています。ひとつはマーティン・バース(1978年生まれ、オランダ在住)のデザインで、英国のエスタブリッシュド・アンド・サンズ社(Established & Sons)から製造、販売されている『スタンダード・ユニーク』。バースのデザインによる5脚は、背や脚、座面等、各パーツの形状と製造手法に特色があります。

椅子の姿を形づくるのは手描きの太い線。微妙に曲がったラインによって、基本となる5脚は少しずつ異なる姿をしています。その一方で、5脚の背、脚、座面といったパーツの基本サイズや接合位置は統一されているので、5脚のためにデザインされた部材を交換するようにして、さらに新しい姿の椅子をつくりだせる、というもの。その結果、リー・エデルコートが「すべてが異なりながら、ファミリーさながら共通点をもった」と述べるプロダクトのシリーズが現実のものとなるのです。量産製品において、一脚一脚の独自性をどう実現できるのか。量産と個性実現との共存を探る画期的なプロジェクトです。

「ポスト・フォッシル」展会場の『スタンダード・ユニーク』。製造、販売はエスタブリッシュド・アンド・サンズ。デザインはマーティン・バース

もうひとつの家具メーカーは、フィンランドのアルテック(Artek)。もっとも、今回の展示作品は、世界的に知られる同社製品の特別版です。その作品の重要性に触れる前に、まずはアルテックとアルヴァ・アアルトに関する短い説明を添えておきます。「アート」と「技術」という2つの単語を会社名とするアルテックが誕生したのは1935年。理想を掲げ、創立に関わった4名の若者のひとりが、建築家のアルヴァ・アアルト(1898-1976年)でした。

当時、意欲的な建築家たちは構造材料である鉄筋コンクリートを活かし、近代建築の可能性を探っていました。そのなかでアアルトは、建築や家具の材料としては特に最新というわけではない「木」をあえて選択、自身の工業製品に活かすべく開発を試みたのでした。既にバウハウスの建築家たちはスチールパイプを曲げた家具を生み出していましたが、アアルトも新たな素材を用いた様々な家具を模索、開発しながら、一方で、地元フィンランドの資源であるバーチ(白樺)材を用い、積層合板を検討することで、金属製の椅子にも負けない強度を備える家具を実現したのです。アアルトデザインの信条であるL字の脚(「アアルト・レッグ」)が開発され、以来、椅子やテーブルなどで広く活用されています。

バーチよりも堅牢で家具づくりに適した材料は他にも多々ありますが、地元の資源を用いることに工夫を凝らしながら、アアルトは、誰もが組み立てられ、かつ堅牢な工業製品の実現に心を砕いたのでした。明快な目的意識があったからこそ、デザインから75年以上が経った今も、人々に愛される製品として彼の家具は存在しています。そしてそれは、さらに今後も生き続けていくことでしょう。現代とは異なる時代に活動したアアルトですが、製品開発における彼の姿勢には、ポスト・フォッシル時代を生きていくうえでのヒントが見え隠れしています。

アルヴァ・アアルトのデザイン。

左:『Armchair 400(The Tank)』デザイン1935-1936年

右:『Stool 60』デザイン1933年。アルテック社。Photo courtesy of Artek, Yamagiwa Corporation

さて、今回の「ポスト・フォッシル」展に含まれている作品は、アルテック創立75周年を機とする特別プロジェクトで誕生したものです。アアルトが1936年にミラノ・トリエンナーレで発表した『Armchair 400』、別名『The Tank(タンク)』と現代デザイナーとのコラボレーション・プロジェクト。招かれたデザイナーのひとり、イルゼ・クロフォード(1962年英国生まれ)は、歴史的な椅子に、トナカイの毛皮を組み合わせることを考えました。今や世界的に愛され、スタンダードな存在にまでなっているプロダクトに、アアルトやアルテックのルーツである「北欧」の要素を改めて加えたのです。彼女の提案は、コンセプトを伝える明快な姿と独特の触感とともに実現されました。

「グローバルな存在となったデザインを、再度、生まれ故郷の文脈に戻す興味深い提案」とは、この作品に関するリー・エデルコートのコメントです。かつてアアルトが異国情緒溢れるゼブラ柄『タンク』を愛用していたことを知っている人であれば、クロフォードの提案を、さらなる醍醐味とともに楽しめることでしょう。デザインコンサルタントとしても、その柔軟な視点で活躍しているクロフォード。ちなみに彼女は、本コラムのvol.1(後編)でとりあげた「Questions」展のキュレーターを務めた人物でもあります。

アアルトの椅子をイルゼ・クロフォードはトナカイの毛皮で覆った。アルテック「DRESS THE CHAIR」プロジェクトのためのデザイン、2010年。同プロジェクトには他に、テキスタイルデザイナーのファニー・アロンセン、ミッソーニ、マハラム、サビーネ・スタインメイア、クラウディー・ヨングストラらが参加。

Photo courtesy of Artek, Yamagiwa Corporation

21_21 DESIGN SIGHTでトナカイの毛皮に包まれたアアルト+クロフォード版の『The Tank』と『Stool 60』を前にして、リー・エデルコートはこう語ってくれました。

「アアルトのデザインは現在も全く色褪せておらず、私たちの心を強くとらえます。この地球、さらには未来にも適した、アアルト作品のように普遍的な魅力を備える工業製品と、本展で取り上げた若手デザイナーのアイデアの探究、また、素材の特性をふまえ、質感を重視した表現の試みなどを、どう融合できるだろうかと考えます。普遍的な工業製品を探究する姿勢と、ユニークピースに込められた生き生きとした問題意識との融合が、今後求められていくと思うのです」。

文:川上典李子

川上典李子のインサイト・コラム vol.2

「私は決して悲観主義者ではありませんが、現代とは、20世紀になされてきた様々なことを"オーバーホール"すべき時代であるのだと強く感じています。社会のシステムそのものも再考すべき時期を迎えています。真の意味でサバイバルできるシステムづくりが必要であり、そのためにも発想の転換が求められている。活動の軸として、"人間"そしてヒューマニティの観点からの考察を忘れてはなりません」。リー・エデルコートが4月の来日時に述べていました。

発展性に富むヴァイアブルデザインは、いかに実現されていくのか。そのことを考えるヒントとして、教育の現場に再び目を向けることにします。ストックホルムの国立芸術工芸デザイン大学(コンストファック)が4月のミラノサローネで行っていた「The Savage Mind(野生の思考)」展。フランスの社会人類学者、クロード・レヴィ=ストロース(1908-2009年)が1960年代に記した『野生の思考』をふまえ、書名をそのままタイトルに掲げた展覧会でした。これからのデザイナーは、課題や目的に熱心に取り組み、集中する能力を持ち備える「科学者」であると同時に、「器用人」でなくてはならない。教育の現場から発せられたメッセージです。

さらにはあらゆるコンタクトやネットワークを駆使しながら、広い社会のなかでの立ち位置を見つけていくことが求められる、との考えも同展の趣旨には含まれていました。こうした想いが、最新技術、最新素材をいたずらに追求するのではなく、既存の手法や原始的、原初的な方法に興味を抱いた学生の作品を通して、あるいは詩的な方法で素材や時代の方向性を探る作品を通して示されました。リー・エデルコートが「ポスト・フォッシル」との言葉を用いて着目する今日の若手デザイナーたちの、ある動きとの共通点も伝わってきます。

「The Savage Mind」展より。Curated by Ikko Yokoyama

それにしてもなぜ今、野生の思考なのでしょうか。その意味に考えを巡らせること自体に、大きな意味がありそうです。参考まで、コンストファックの学長を務めるイーヴァル・ビヨルクマンが、展覧会に際して発していたコメント(原文英語)を全文転載しておきます。

「我々が現代的であるか否かに関わらず、今日我々が生きている時代は、人類の創世記から脈々と続く流れの延長線上にあります。クロード・レヴィ=ストロースは自著『野生の思考』で、石器時代の未開人たちと今日の我々の考え方の間には根本的な相違はないと述べました。」

「このことはデザイナーの仕事にも大いに関係があると思います。現代のデザインは、概して現代科学と密接な関係にあるとはいえ、デザイナーの仕事とは長年の問題や概念や素材に新たに取り組み直すべく、深い森の中に新たな地平を切り拓くこと。そして、構造から事象を創造し、また事象の力を借りて構造を創造することです。つまりデザイナーには、科学に精通していると同時に、幅広い内容をオールマイティにこなす器用人であることが要求されるのです。」

「我々人間は意味を求める生き物で、デザインとはまさにものごとの意味を照らしだす仕事ですが、しかしその意味が、今の時代が生みだしたものなのか、それとも遥か昔からあるものなのかは問題ではありません。なぜなら、我々の考え方は必ずしも新しいものではないからです。新しいのは、その考え(方)の用い方なのです。」

「The Savage Mind」展より。Curated by Ikko Yokoyama

ここではもうひとつの事例として、レヴィ=ストロースさながら人類学的な視点でつくられたある製品を取り上げてみます。大手家具メーカーであるVitra(ヴィトラ)が今春発表したもので、チリの建築家、アレハンドロ・アラヴェナのデザインによる「Chairless(チェアレス)」。パラグアイのアヨレオ族が座るために使用している、綿素材の長い布地に着想を得ています。

長く"椅子"を持たない生活を送ってきたアヨレオ族。彼らの経済状況では入手できるものに限りがあるという現状もさることながら、たとえ "椅子"が購入できるとしても、遊牧民である彼らには"椅子"を所有する必要性は低いものだったのです。また彼らの祖先は、"椅子"がこの世に使われる以前からこの布を使って暮らしていたのです。「座る」という行為、それもいかに快適に座るのかという人の欲求について考えた40代の建築家と提案のフィージビリティをとらえた企業との出会いによって、かつてなかったプロダクトが完成したのでした。

写真左:Vitra社「Chairless」の開発に影響を及ぼしたアヨレオ族の布。地面に腰を下ろすとき私たちは無意識に脚に両手を回すが、そうした本能的ともいえる人の行為が形になったもの。

Photo © Jose Zardini & Walter Biedermann

Photo courtesy of hhstyle.com

写真右:壁によりかからずに長時間座る姿勢を保つことができる「Chairless」。ヴィトラ社の他製品の製造で生じる端材が本製品製造に活用されるなど、製造方法にも特色がある。

Photo © Vitra(www.vitra.com), Photo courtesy of hhstyle.com

両手を脚にまわす行為の代わりに紐を使う。腰をおろした床や大地そのものが、いわゆる"椅子"の一部になるという発想です。膝を両腕で抱える状態とは異なり、紐を使うことで両手を自由に使うこともできます。「座るという行為をより原始的でミニマムな道具に近づける。そのためにはすでにある物から不必要な要素を削除していく方法を考える人もいるかもしれないが、アヨレオ族の紐もこの製品も、物から抽出されて完成したのではない。むしろゼロの地点から必要最小限の要素を加えたところに完成した」とヴィトラ社。「原点は物(椅子)ではなく、人間の身体とその動作」。気鋭建築家との恊働のうえ、"人"そのものを洞察したプロダクト。量産製品の開発を行う企業の興味深い提案です。

文:川上典李子

「度重なる金融危機やテロの問題、食の問題......。混乱の時期に生まれ育ってきた現在の若手デザイナーたちは、それゆえ、地に足のついた活動をしています」。リー・エデルコートが来日時に強調していた言葉です。「すでにダメージを受けてしまった地球を生き返らせようという気持ちを持つ彼らは、自らの手を動かしながら、活動を始めている」。

現代の若いデザイナーにおいては、素材探しからが腕の見せどころ。廃棄物を素材に用いるという発想で、家具や照明器具のデザインに取り組むデザイナーもいます。紙や木、鉄、ロープといった我々に馴染み深く、それゆえ見逃しがちな素材をあえて選択し、ものづくりの可能性を探ろうとするデザイナーもいます。庭用ホースやPVCチューブを編んでソファをつくり、電気コードを編んでランプシェードを生み出してしまうクァンホー・リー(1981年韓国生まれ)もそのひとり。「日常生活でよくある品々を、手作業で可能な限り変化させ、新たな意味をもたらすことができないだろうかと考えている。ありふれた物というのは、他の何かに変わりうる無限の可能性を内包しているのだ」。

幼い頃、農業を営む祖父が農園で手にいれた素材で日用品を手づくりする様子を見て育ったというクァンホー・リー。「ポスト・フォッシル」展の出展作品でもある『ノット』シリーズのランプシェード類は、光源よりそのまま伸びる電気コードを編んでつくられている。 Photo courtesy of Kwangho Lee

あるいは、デザイナーの行うべき行為そのものを改めて問うかのように、柔軟な発想で果敢な提案を行う若手クリエイターたち。ウィキ・ソマーズ(1976年オランダ生まれ)の『メイド・イン・チャイナ オランダ人によるコピー』も象徴的な作品の好例。彼女は、北京の街で出会った人力車の運転手の椅子や屋台の人々が愛用していた椅子などを集めて型どり、ブロンズでつくり直しました。最適の座面の高さを得るべく脚が継がれていたり、背の部分に何重もの布地が巻かれているなど、市井の人々の知恵が込められた椅子の数々......。

「ポスト・フォッシル」展、展示作品より。『メイド・イン・チャイナ オランダ人によるコピー』。デザイン:ウィキ・ソマーズ、素材:ブロンズ。

都市化が進むなかで、人々の叡智ともいえるこれらの椅子が消えてしまうかもしれない----ソマーズは考え、異国の地で目にした椅子の「コピー」を考えたのでした。新しい椅子をデザインしたのではありません。が、人と生活、文化、社会と物の関係を問うことそのものもデザイナーの大切な仕事であるのだという、本人の考えが込められています。

リー・エデルコートが1999年から10年間、校長を務めたアイントホーフェンのデザイン・アカデミーでは、今も引き続き、人や物に関する自問自答を繰り返しながら、「自分自身を見いだす」カリキュラムがなされています。こうした教育を受けたデザイナーらの積極的な問いが、毎年ミラノサローネの期間中に展示され、大手企業や先輩デザイナーたちに刺激を与えていることも、見逃してはならない現状です。一方、紹介される作品に接する人々の見方も興味深いものがあります。日常的に問題意識を持つ人々が多いからか、作品に潜む「着眼点の可能性」を鋭く感じとり、議論が盛り上がることもしばしば......。

「ポスト・フォッシル」展に『成長と溶接』を出展中のスタジオ・リバティニー代表、トーマス・ガブズィル・リバティニー(1979年スロヴァキア生まれ、オランダロッテルダム在住)。現代の"ファスト・プロダクション"に一石を投じる彼の作品はどれも、時間をかけて物が成長していくかのような制作過程そのものがユニーク。写真の『ハニカム・ベース』はなんとミツバチを使って花瓶を成形している。

Photo courtesy of Studio Libertiny (『ハニカム・ベース』は本展には出展されていません)

さて、今年のミラノサローネでも、独自の観点で学生作品を展示していた欧州のアートスクールがありました。デザイン・アカデミー・アイントホーフェンの企画展は「Questions(クエスチョンズ)」。「問い」はすべての始まりになる、と、作品は疑問形の文章とあわせての紹介です。もうひとつの展覧会は、「ポスト・フォッシル」展に『牛糞の椅子と棚』を出展しているカーリン・フランケンスタイン(1982年スウェーデン生まれ)の母校、ストックホルムの国立芸術工芸デザイン大学(コンストファック)の「The Savage Mind(野生の思考)」展。

今年のミラノサローネ時に、市内で開催されたデザイン・アカデミー・アイントホーフェンの「Quesitons」展。エントランスに掲げられた「?」。写真提供:後藤史明 Photo © Fumiaki Goto

こうして1点ずつ制作される品々は、若いデザイナーたちによる、ほんのささやかなメッセージかもしれません。しかし、作品をまとめあげるために十二分に費やされた思考の時間や試行錯誤のプロセスに、見落としてはならない点が多数、潜んでいます。だからこそ、次なる製品開発に取り組む世界の大企業も、若い彼らから発せられるメッセージに目を向けている。デザインの未来とは、こうして人間に対する様々な観点や、ものづくりの原点にまで立ち戻るかのような考察から、着実に、大きく、開いていくのでしょう。

文:川上典李子

川上典李子のインサイト・コラム vol.1

「ポスト・フォッシル」展会場風景から、ナチョ・カーボネルの作品。紙をベースト状にして金網等に貼付けて椅子をつくる。

「ポスト・フォッシル:未来のデザイン発掘」展(以降、「ポスト・フォッシル」展)の参加作家は10カ国から71組。展覧会ディレクターであるリー・エデルコートが評価し選出した彼らの大半が20代、30代の若手です。ミラノ国際家具見本市(ミラノサローネ)やデザインマイアミ等ですでに話題の注目デザイナーやアーティストも含まれていますが、アートスクールを卒業したばかりの、文字通り「新人」の瑞々しい才能にも等しく目が向けられているのも本展の醍醐味。有名、無名(現在のところ)という枠組みを超えたところで、特色ある活動を知ることができます。

彼らの興味深い点が、現代のアルチザンスピリットとも表現できる制作プロセスです。しかも、作家一人ひとりの明快な興味に基づいています。多種多様な素材の特色を探り続けるナチョ・カーボネル(1980年スペイン生まれ、オランダ在住)、磁器の表現を新たな次元にするべく他素材との大胆な組み合わせのうえで日常の品を創出するジム・ベルゲル(1980年オランダ生まれ)を始め、素材に向き合う彼らの日常が伝わってくる作品の数々。デザイナーの活動状況は様々あり、ひとつに集約することはできませんが、身近な素材を対象として、手を動かし可能性を探ろうとする姿勢を彼らの多くに見ることができます。

展覧会会場写真から。素材の特質を試みるデザイナーたちの様子がうかがえる。

こうした動きを私自身がまず、改めて強く感じたのは、2002年〜2003年のこと。家具デザインの動向がうかがえるミラノサローネで、若手デザイナーによる手作業を活かしたプロダクトデザインやインスタレーションが印象に残りました。2002年といえばユーロの現金流通の開始年。欧州連合の誕生、ユーロの導入など、欧州での大きな動きが進む一方で、若い彼らは自分たちが生まれ育った国の文化的な背景や自身のルーツに目を向け、各自の問題意識を探る活動を始めていたのです。前年にはアメリカで同時多発テロが起こっています。デザイナーの多くが、人間とは何かという問いに直面している様子も伝わってきました。

色違いの9組のカップ&ソーサーは、アトリエNL、ロニ・ファンライスワイクの『土が描く風景』。オランダ各地の土を収集、地域によって異なる土の色をそのまま生かしている。出自、アイデンティティ等の重要な概念を探求した作品。

そして今日、古来ある素材や、それを用いた伝統的なものづくりの今後に若手デザイナーが関心を抱いているのも、注目すべき点でしょう。「ポスト・フォッシル」展作家の一人、タニヤ・セーテル(1975年ノルウェー生まれ)は来日時、「伝統的な吹きガラスの技は、徐々に消えつつある。だからこそ公に示していくことで、この素材の可能性を示したい」と繰り返し述べていましたが、セーテルと同世代の若手たちが、祖父母の代までごく普通に存在していた手作業や伝統的なものづくりの手法が消えゆく現状を、危惧し始めています。

けれども、ただ単に時を遡るノルタルジックな表現に留まっているわけではありません。現代の技術も必要に応じて取り込んだ制作のあり方を、自分なりに探り始めています。前述したセーテルは、他分野とのコラボレーションにも意欲を示しています。子ども向けのワークショップを開くなど、社会との関わりを積極的に探ろうとしていることも、若い彼ららしい。クラフトとデザインの現代的な融合。社会にメッセージを伝えていくことも重視した、若手デザイナーやアーティストによる、クラフト新時代の始まりです。

文:川上典李子

11月29日、「セカンド・ネイチャー」展出展作家で写真家の片桐飛鳥が、宇宙物理学の第一人者、佐藤勝彦を招き、デザイン・レクチャー「宇宙と光―137億年の宇宙の話」を行いました。ナビゲーターは、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターの川上典李子が務めました。

幼少の頃に星の写真を撮り始め、いつも宇宙に想像をめぐらせていたという片桐にとって、佐藤はあこがれの存在でした。片桐が出展している写真シリーズ『ライト ナビゲーション』は、「光画」という表現がぴったりの、まるで光の結晶のような作品です。「目の前にあるものの姿・形ではなく、自分の心の中にあるイメージを、自分の手で描くのではなく、自然の光を借りながら具現化する」と自作を語る片桐に、佐藤はやすらぎや、吸い込まれるようなイメージを持ったとのこと。その佐藤もまた、星空に魅せられ、「その向こうはどうなっているのか?」という子どもの頃の探究心から、研究の道へと進みました。

レクチャーは、昔の人々が天空を巡る星々をどのように考えていたのかから始まり、ウィリアム・ハーシェルが18世紀に描いた島宇宙、天才アインシュタインの相対性理論、ジョージ・ガモフによるビッグバン説など、代表的な宇宙論の歴史を振り返りました。続いて、「相反するものはどこかでつながっている」との発想から、佐藤勝彦が素粒子というミクロの世界の法則から理論化した、宇宙誕生の姿について説明。さらに、アメリカの宇宙背景放射探査衛星COBE(コービー)が捉えた、宇宙誕生からおよそ38万年前に放たれた最古の光の痕跡には、片桐も改めて興味を示しました。

佐藤によると、宇宙はもやもやとした揺らぎの中から「ひょこっと」生まれ、その直後に急激な膨張を繰り返したあと、超高温の火の玉宇宙(ビッグバン)となり膨張を続けています。近年そのスピードは再び加速し、現在の宇宙の端は、光よりも速いスピードで拡がり続けているとのことです。それでは、未来の宇宙は一体どうなるのでしょう?―1000億年後、地球から隣の銀河は見えず、かつてハーシェルの描いた少し淋しい島宇宙の姿に近づくのだと考えられているそうです。クリスマスイルミネーションが盛りを迎えた東京ミッドタウンで、137億年前から1000億年後の宇宙に思いを馳せたひとときでした。

20日、国立新美術館講堂において21_21 DESIGN SIGHTのオープン1周年を記念した『デザイン・トーク』が開催されました。三宅一生、佐藤 卓、深澤直人の3ディレクターによるトークの前には、スペシャル企画として、イサム・ノグチ庭園美術館学芸顧問の新見 隆にイサム・ノグチの人と作品についても簡単なレクチャーをしていただきました。

約20分という短い時間ながら、イサム・ノグチが広い意味で20世紀のモダニズムを越えようとした芸術家であり、西洋近代彫刻の代表ともいうべきブランクーシに師事しながらも、みずからは東洋的な思想を彫刻表現に取り入れた新たな造形を生み出したことなど、スライドを交えた解説はとても興味深いものでした。

続いて行われたデザイン・トークはアソシエイトディレクター川上典李子を司会に、開館までの経緯やこの1年の活動について、ディレクターたちがそれぞれコメントを発表。これからの21_21 DESIGN SIGHTはどうなっていくべきかなど刺激的な意見も飛び出しました。

トークの後は次回展『祈りの痕跡。』展のディレクターであるアートディレクターの浅葉克已が登場、展覧会の内容について紹介しました。手旗信号などを交えたパフォーマンスで会場は大いに盛り上がりました。

なお、この「デザイン・トーク」の模様を記録した映像を1時間に再編集し、上映会を開催することが決定しました。来場いただけなかった方、ぜひこの機会をお見逃しなく!

(詳細は関連イベント情報をご覧ください)

講演会の後半では、いくつかのキーワードを軸にディレクターたちがそれぞれの考えを述べました。21_21 DESIGN SIGHTの今後について、活発な意見交換が行われ、盛況のうちにトークを終了しました。

2008年6月20日国立新美術館・講堂にて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/五十嵐一晴

vol.1 21_21ができるまで

vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

vol.3 vol.3 21_21における「考える」「つくる」ということ

21_21 DESIGN SIGHT 1周年記念講演会「デザイン・トーク」 vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

アソシエイト・ディレクター、川上典李子の進行で、3人のディレクターがこの1年間の活動について語りました。各人がディレクションを担当した企画展についてふり返る言葉から、21_21 DESIGN SIGHT独自の展覧会のつくりかたが浮かび上がってきました。