contents

こども (40)

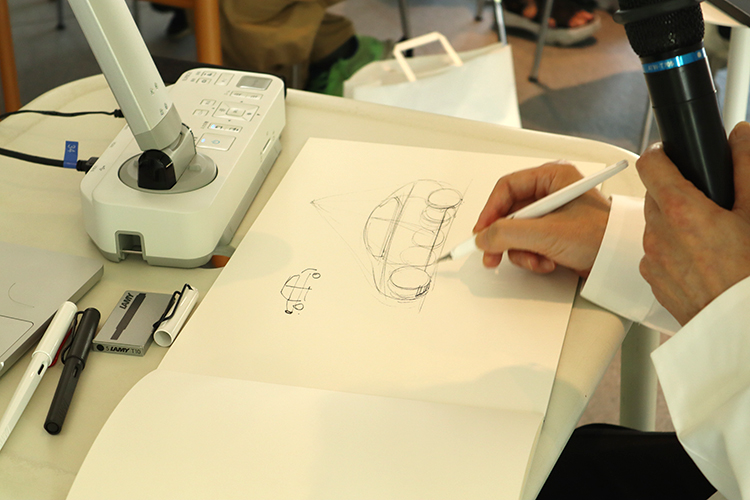

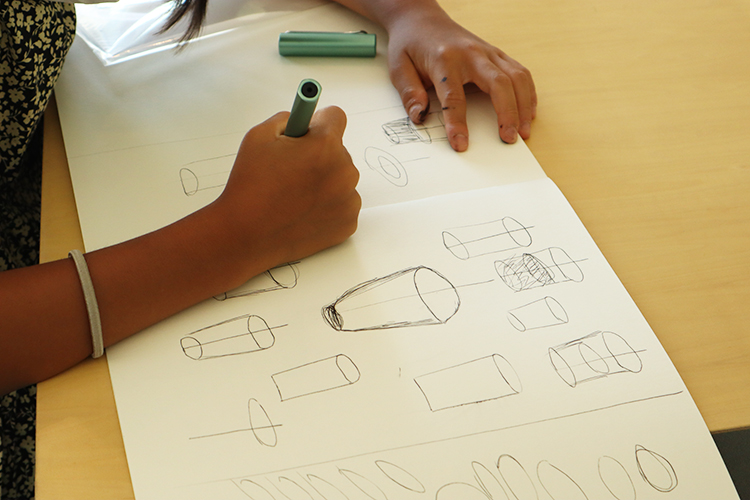

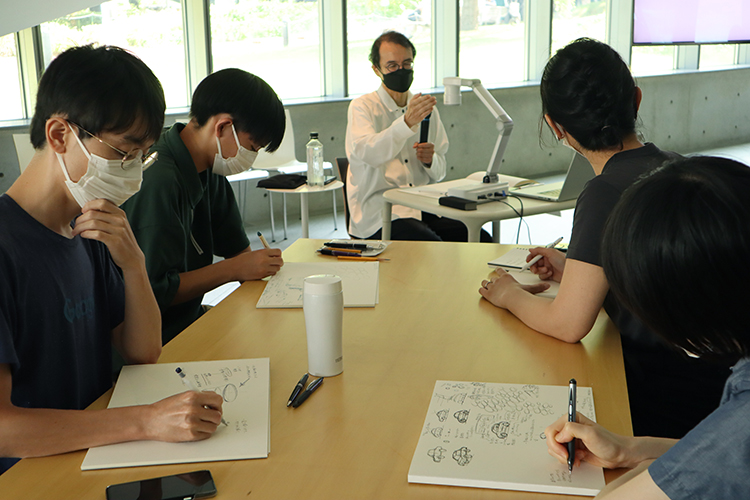

2024年8月17日(土)と18日(日)の2日間に渡り、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、夏のスペシャルワークショップとして、本展展覧会ディレクター山中俊治によるスケッチ教室、「山中先生のスケッチ教室」を開催しました。

本展ではプロトタイプやロボットとともに、その原点である山中のスケッチも多数展示しました。デザイナーが描くスケッチは、モノを観察することや、考えの過程をあらわすこと、そしてコミュニケーションの道具としての役割など、さまざまな側面を持っています。

ワークショップは、形の見方、モノをシンプルな線で描く方法を学ぶ小学4年生以上の方を対象にした回と、高校生以上の方を対象として、思考の道具としてアイデアを伝えるためのスケッチを学ぶ上級者向けの回と、2回に分けて行われました。その様子を写真で紹介します。

ニワトリの描き方を説明する山中

ニワトリの描き方を説明する山中

ワークショップ終了後に個別に質問に来る参加者と、それに応じる山中

ワークショップ終了後に個別に質問に来る参加者と、それに応じる山中2024年8月9日(土)、東京ミッドタウンにて2つのワークショップを開催しました。ひとつ目は、ギャラリー1&2で開催した企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の関連プログラムとして、本展参加作家の千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)の所長、古田貴之によるワークショップ「最先端ロボットと触れ合う!」。2つ目は、ギャラリー3で開催した企画展「beyond form / かたちなき野性 GUSHA GUSHA, KUSHA KUSHA」の関連プログラムとして、「にぎって、つぶして、こねて、まるめるーIM MEN(アイム メン)の素材を使った造形ワークショップ」です。それぞれのワークショップの様子を紹介します。

企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」では、千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)と山中俊治によって生み出されたロボット群を展示しました。その中から、タイヤで走るだけでなく車軸での歩行もできるロボットビークル「Halluc IIχ」や、用途によってトランスフォームする搭乗型変形ロボット「CanguRo」などと触れ合うことのできるワークショップを開催しました。ワークショップではそれらのロボットに加えて「絶望ロボット」「ILY-A」「災害対応ロボット」にも触れることができました。

子どもたちの前で歩き回る「絶望ロボット」

子どもたちの前で歩き回る「絶望ロボット」

天井裏点検ロボット「CHERI」に足の上を登らせてみせる、講師の古田

天井裏点検ロボット「CHERI」に足の上を登らせてみせる、講師の古田ロボットの特徴の説明やデモンストレーションを行った後、参加者はグループに分かれ、実際にロボットを操作したり触れてみたり、構造を近くで観察しました。「CanguRo」や「ILY-A」には試乗することができました。

続いて、ギャラリー3で開催した企画展「beyond form / かたちなき野性 GUSHA GUSHA, KUSHA KUSHA」に関連して開催した、「にぎって、つぶして、こねて、まるめるーIM MEN(アイム メン)の素材を使った造形ワークショップ」の様子を紹介します。講師は、2021年にスタートしたメンズブランド IM MEN(アイム メン)のデザインチームが務め、ギャラリー3での展示でディレクターを務めた空間デザイナーの吉添裕人も参加しました。

ワークショップでは、完成形でありながら、さまざまな形状に変容する素材独自の表情を持つ、IM MENのバッグ「GUSHA GUSHA」と「KUSHA KUSHA」の素材を使って作品をつくりました。IM MENのデザインチームと一緒に、握る、潰す、こねる、丸めるなど、手の感触を楽しみながら自由に造形し、最後は参加者のお互いの作品を鑑賞し合いました。

素材について説明をする、IM MENのデザインチーム

素材について説明をする、IM MENのデザインチーム 「GUSHA GUSHA」と「KUSHA KUSHA」の素材を手に取る参加者

「GUSHA GUSHA」と「KUSHA KUSHA」の素材を手に取る参加者 まずは小さく丸めて、広げて、その素材の特徴を手で触って確かめます

まずは小さく丸めて、広げて、その素材の特徴を手で触って確かめます

完成した作品を並べて、発表し合う参加者

完成した作品を並べて、発表し合う参加者

2024年6月29日(土)、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、本展参加作家の「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE+Nature Architects」によるワークショップ「熱を加えると布が収縮するスチームストレッチで、ミニチュアの服づくりを体験しよう」を開催しました。

「A-POC」とは、英語の A Piece Of Cloth =一枚の布から来る言葉。1998年に発表されたA-POCは、服づくりのプロセスを変革し、着る人が参加する新しいデザインのあり方を提案してきました。2021年より新ブランドA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのエンジニアリングチームを率いる宮前義之は、異分野や異業種との新たな出会いにより活動をさらにダイナミックに発展させてきました。その一つとして、熱で伸縮する糸を複雑なパターンに織った布に、熱を加えると収縮する「スチームストレッチ」の技術を開発しました。

Nature Architectsはメタマテリアルを活用した最先端の設計技術で様々な製造業メーカーに対して、従来製品を超える機能を実現する設計図面を提供する東京大学発スタートアップです。創業メンバーである須藤 海は、折紙技術を用いたプロダクト設計支援ツール「Crane」をCTO谷道と共に開発しました。

そこで、出会った宮前と須藤はそれぞれの技術を融合し、一枚の布に熱を加えることで自動に折られて平面が立体になり、ほとんど縫製しない服づくりを実現、その成果を2023年に発表しました。本展では、その技術によるA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのジャケットや、熱を加える前の布、映像を展示しています。

一枚の紙を山と谷に折って造形する折り紙に、つくる形の限界はないと語る須藤。

宮前は、本展で多くの方に披露できたことを良い機会に、これからも研究を続け、新しい服づくりにとどまらず、様々なジャンルで社会に貢献したいと語ります。

レクチャーの様子 左から宮前、須藤

レクチャーの様子 左から宮前、須藤

布の織られ方や折り紙の仕組みを楽しく伝える二人のレクチャーのあとは、いよいよ参加者が「スチームストレッチ」のミニチュアの服づくりに挑戦です。用意された色とりどりの布サンプルから、各々が2枚ずつ選び、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEエンジニアリングチームの指導のもと、アイロンで熱を加えていきます。すると各布に織られた模様に沿って収縮し、布ごとに違う複雑な折り目の山と谷がプリーツをつくります。

次に、そのすでに立体感を持った2枚の布を、クリップを使って小さなマネキンに着せながら服にしていきます。宮前やエンジニアリングチームのアドバイスも受けながら、完成した服をスタイリングし、撮影した写真は参加者が記念に持ち帰りました。

午前の小中学生のみ、午後の高校生以上が対象の回それぞれ、各年代で楽しみながら「一枚の布」とテクノロジーを使ったものづくりの楽しさを体験する日となりました。

2023年8月、企画展「Material, or 」の関連プログラムとして3つのワークショップを開催しました。

ひとつ目は8月12日(土)、「OPEN BRANCH」と題し、さまざまな年代の参加者が企画展「Material, or 」参加作家のBRANCHと一緒に展示作品「性質の彫刻」の制作を体験しました。2日間に計4回行われた本ワークショップでは、BRANCHを主宰する長崎綱雄の冒頭レクチャーにより、ビー玉やほうきといった見慣れた製品や、会場の環境に対して、いかに先入観を無くしてその特性を読み解き、彫刻にしていくかという考え方を共有します。実践が始まると、試行錯誤しながらも、時間ごとに離れて客観的に見る・写真を撮るなどの区切りを入れていくことで、参加者は造形に没入しすぎずに、ものの「性質」に導かれていく新しい感覚に魅了されました。最後は長崎の講評とともに全員で各作品を見ながら、空間全体のインスタレーションとしても楽しみました。

ワークショップの前後の日程で行われた、BRANCHによる公開制作の様子はこちらをご覧ください。

2つ目の「鳥の巣つくろう!」は、8月19日(土)、絵本作家で鳥の巣研究家でもある鈴木まもるを講師に招き、身近なマテリアルで世界にひとつしかない鳥の巣をつくりました。

鈴木による鳥の巣についてのレクチャーでは「鳥の種類によって、巣をつくる場所や大きさや形、材料などはさまざまです。鳥は巣づくりを親から教えてもらうわけではなく、くちばしと脚だけで春になると本能の命じるままにつくってしまうそうです。」と説明があり、参加者からは驚きの声も聞こえました。

まず紙粘土で卵と鳥をつくり、その後は干し草や木の枝、毛糸などで巣をつくりました。鳥たちがどんな気持ちで巣をつくり、卵やヒナをどれだけ大切にしているのかを考えながら、それぞれ夢中で取り組みました。

最後に、鈴木からは「何気ないものでも『なんだろう?』と考えたり、手を動かしたり、本を読んで調べたりして、動いてみてください。多くの生き物が住む地球で、生命とは何かを知るだけでなく、私たちがどのように生きるべきかを教えてくれると思います。」というメッセージを伝え、ワークショップを締めくくりました。

企画展「Material, or 」では、デザイナーによる成果物やアーティストによる多様な作品だけではなく、動植物によるマテリアルへのアプローチの例として6種の鳥の巣を展示しています。本ワークショップ会場内では「世界の鳥の巣のデザイン」と題し、約30種類の鳥の巣も展示しました。

最後に、8月26日(土)に、小中学生を対象に「対話する様につくる」と題したワークショップを開催しました。本展ディレクターの吉泉 聡が講師を務めました。

東京ミッドタウンは、芝生広場や隣接する檜町公園など、多くの緑に囲まれています。このワークショップでは参加者はまず、21_21 DESIGN SIGHTの周りを散策し、石や小枝や、セミの抜け殻、プラスチックや瓶などを集めます。そして集めてきたさまざまなマテリアルを素材として、一人ひとりが小さな椅子をつくりました。制作にあたっての条件は「人形がしっかり座ることができること」「3つ以上の素材を組み合わせること」「素材の特徴を活かすこと」の3点です。吉泉やTAKT PROJECTのスタッフの手を借り、ときには追加で素材を集めに出かけながら、それぞれが素材と向き合い、想像を膨らませて個性的な椅子を完成させました。制作を終えると、工夫した点や発見したことを発表し合いました。

椅子をつくるためにどんなものが素材となり得るかを考えながら歩いていると、普段とは違ったものが目に入り、見える世界が変わってきます。持って帰ってきてみると、木からは虫が出てきたり、葉の裏に虫の卵やカタツムリが歩いたような跡があったりと、その先に世界が広がっていることに気付かされます。椅子の制作を通して、身の回りの自然や素材の持つ特性にも触れるなど、気づきの多い体験となったようです。

11月上旬、港区立南山小学校の3年生と4年生が二日間にわたって来館し、企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」を見学しました。

展覧会への理解を深めるため、紙芝居を使用しながら「凱旋門の高さはどのくらい?」「布とロープはどうしてこの色を選んだの?」などのクイズを盛り込んだガイドツアーを行いました。

児童の皆さんにとっては初めての美術館鑑賞となったようですが、非常に熱心に話を聞き、クイズに参加し、映像作品に見入る様子が印象的でした。後日先生からは「クリストとジャンヌ=クロードの『夢を叶えたい』という情熱と、その想いに賛同し作品に関わった方達の輝くような表情から、生き方そのものを学ぶことができた」との感想が届きました。

今回の見学が、今後の美術鑑賞のきっかけとなることを願っています。

2022年8月4日から11日までの8日間、企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」の関連プログラムとして、造形作家の関口光太郎によるワークショップ「みんなの形で凱旋門を包もう(エッフェル塔も!)」を開催しました。

ワークショップでは、まず講師の関口より、新聞紙とガムテープを上手に使うコツの説明があり、そこからイメージを膨らませた参加者は思い思いに好きな形をつくります。

関口によるレクチャーの様子

関口によるレクチャーの様子親子で力を合わせたり、友達同士で楽しみながらつくったりと、子どもから大人まで夢中になって工作を続けます。

親子で一緒に制作

親子で一緒に制作動物や植物、乗り物、食べ物など、細かい部分を忠実に再現したものから、エネルギッシュで大きなものまで、参加者の自由な創造力でたくさんの形が完成しました。

参加者が完成した形を関口に手渡すと、関口が凱旋門とエッフェル塔の骨組みに取り付けていきます。

自由に好きな形を制作

自由に好きな形を制作 完成した形を関口に手渡す参加者

完成した形を関口に手渡す参加者

参加者のみなさんと関口による形で骨組みを包む様子

参加者のみなさんと関口による形で骨組みを包む様子凱旋門とエッフェル塔の骨組みは、関口自身と参加者のみなさんが制作した形であっという間に埋め尽くされ、8日間で素晴らしい作品が完成しました。

完成した「新聞紙とガムテープで包まれた凱旋門」と「新聞紙とガムテープで包まれたエッフェル塔」は、2022年8月28日まで東京ミッドタウンのプラザB1に展示されます。

東京ミッドタウンを訪れる人々の心をワクワクさせてくれるでしょう。

ワークショップ開催中の様子は、21_21 DESIGN SIGHT公式Instagramのハイライトにてご覧いただけます。また作品が完成した直後の関口のコメント動画を21_21 DESIGN SIGHT公式Vimeoアカウントにて公開しています。

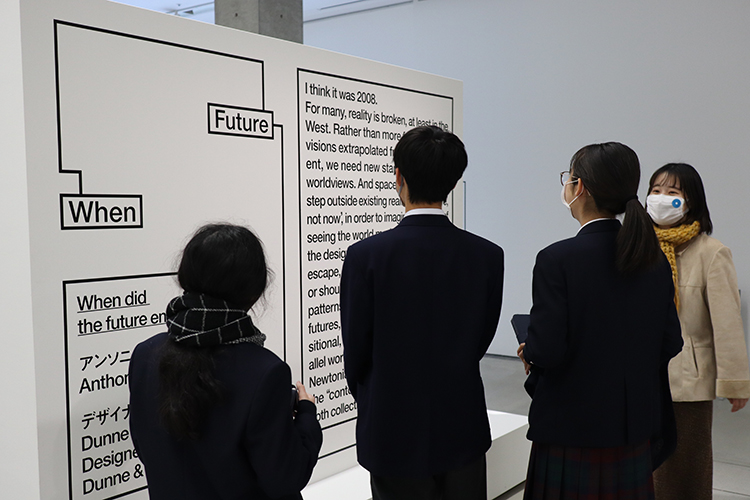

「2121年 Futures In-Sight」展に美術の授業の一環として、港区立青山中学校の1年生37名が来場しました。

展示を見学する前に、本展の企画担当から、21_21 DESIGN SIGHTがどのような場所であるか、「2121年Futures In-Sight」展がどのような展覧会であるか、そして企画の軸となった「Future Compass」について学校でレクチャーをしました。その後、生徒たちが授業用のタブレット端末を使ってFuture Compass Degitalを実際に操作し、自身で3つのキーワードを選び、同じ問いの作品を事前に調査することで、能動的に展覧会への興味が高まりました。

学校でのレクチャー風景

学校でのレクチャー風景本授業のサポート役を担う玉川大学の学生たちからは、事前に鑑賞をした際に感じたことやおすすめの作品を中心に、楽しく鑑賞するポイントを聞き、いざ会場に向かいます。

21_21 DESIGN SIGHTに到着すると、生徒たちはスタッフの説明を熱心に聞きながら展覧会の空間に入っていきます。ギャラリー内では、さっそくFuture Compass Degitalを使いこなし、学校で調査していた作品を地図で確認して鑑賞するだけでなく、それ以外にも気になった作品についてスタッフに質問をしたり、撮影したりと、作品を通じて様々な「未来への問い」や、その表現方法に積極的に触れることとなりました。

会場での見学の様子

会場での見学の様子この日は21_21 DESIGN SIGHTにとっても、未来を考えることの楽しさと大切さを、港区立青山中学校のみなさんと分かち合うことのできる貴重な機会となりました。21_21 DESIGN SIGHTでは、今後も展覧会が授業に活用される場となるよう、地域と協力しながら活動していきます。

2019年3月10日、「ユーモアてん。/SENSE OF HUMOR」の開催に先駆けて、参加作家 ダミアン・プーランによる子ども向けワークショップが、アンスティチュ・フランセ東京にて行われました。

フランス人アーティスト ダミアン・プーランは、デザインと建築の間を手探りし、神道、部族や紋章の記号に影響を受けながら、領域を超えた創作を行っています。「ユーモアてん。/SENSE OF HUMOR」で展示している「People Power」は、様々なプロテストソングのタイトルを、グラフィカルな旗に転換させた作品です。

このワークショップでは「私の音楽を見て、私たちの話を聞いて」と題し、子どもたちが自ら好きな曲を選び、その曲にまつわるものや聴いたときの気持ちをあらわす旗をつくりました。

ダミアン・プーラン「People Power」2018年

ダミアン・プーラン「People Power」2018年ワークショップは曲選びから始まりました。子どもたちは、選んだ曲に込められたメッセージや、曲を聴いたときの気持ちを保護者と話し合い、旗のイメージを思い描きます。

旗のイメージが掴めたら、曲名や歌詞、音色などに基づいて色画用紙を切り取り、台紙に貼っていきます。旗を通してどのような想いを伝えたいかプーランとも話しながら、子どもたちは制作を進めました。

それぞれ出来上がった旗を手に、プーランに曲名と旗の特徴を伝えます。最後には記念撮影も行いました。

ワークショップを通して、プーランと日本で暮らす子どもたちとの間に、豊かな交流が生まれました。

ダミアン・プーランは、「ユーモアてん。/SENSE OF HUMOR」にて「People Power」の他にも作品を展示しています。プーランが卓球台に、錯視を誘発するようなグラフィックを施した新作「Disruptive Thought」では、実際に卓球を楽しむことができます。ぜひお楽しみください。

2018年1月27日、企画展「野生展:飼いならされない感覚と思考」に関連して、「田島征三と木の実のワークショップ」を開催しました。

絵本作家でありながら、絵本の枠を超えて様々な制作活動を続ける田島征三は、本展で、未成熟のモクレンの実と膠(にかわ)を使った作品「獣の遠吠え」を展示しています。

この作品にちなんで、本ワークショップでは、2歳から10歳までのこどもたちが、木の実の膠を使って自由に作品をつくりました。

はじめに、田島自身の解説を聴きながら、「獣の遠吠え」を参加者みんなで見学します。

木の実が生きていたときの記憶を蘇らせたこの作品は、素材となったモクレンの実や膠と、田島との対話によって制作されました。

ワークショップで使う木の実も、「今はカラカラに乾いて固くなっているけれど、元々は生きていたもの。だから、それをくっつけるのにも膠という動物からできた糊を使います」と田島は言います。

こどもたちがそれぞれ持参した紙箱に土台となる片面段ボールを貼り付けたら、いよいよ木の実を使った作品づくりです。 田島が持参した様々な形の木の実を、立てたり、寝かせたり、逆さまにしたり、思い思いの方法で箱に付けていきます。初めて使う膠も、だんだんコツを掴んで上手に付けられるようになりました。

「少しくらい失敗してもいいから、誰かの真似はしないこと」という田島の言葉通り、一人一人、個性やストーリーを込めた作品が、完成しました。

最後には、記念撮影も行いました。作品づくりから、完成した作品を保護者のみなさんと鑑賞するまで、素材と自分自身との対話を楽しむ2時間となりました。

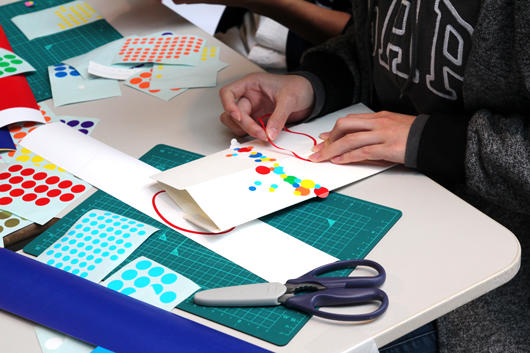

2016年11月19日、本展企画制作協力の岡崎智弘と技術協力の橋本俊行(aircord)による「みんなでカイボウ!見る方法」を開催しました。

このワークショップでは、身近なパッケージの一例として「牛乳パック」をとりあげ、解剖。パッケージデザインされる前の真っ白な牛乳パックを参加者が観察し、自分だけの解剖作品を制作しました。

今回のワークショップではまず、岡崎からパッケージデザインの役割と、解剖をするときの見方や方法について子どもたちに説明しました。子どもたちは真っ白な牛乳パックを眺めながら、アイデアを練ります。

会場に用意された本展の5製品を解剖した要素のカッティングシート、マジックペンなどを使って、夢中でデザインをしていきます。

牛乳の「生産者」について解剖した作品や、「色」「リサイクル」「文字」など、子どもたちがそれぞれの解剖の視点を持っていることがわかります。真っ白だった牛乳パックが子どもたちの自由な発想によって、新しいパッケージデザインに生まれかわりました。

最後に、制作した牛乳パックの正面、左側面、右側面、上部を撮影します。撮影した写真が一冊にまとめ、自ら「解剖本」に製本しました。自分だけの「解剖本」に子どもたちは嬉しそうな表情を浮かべます。

この解剖本に、どんな視点からデザインしたのか、パッケージから何を伝えたかったのか、一番気に入っているところなどを自分の言葉で説明していきます。

パッケージデザインの役割を学び、伝えたい情報が何かを考え、実際にデザインする体験を通じて、「つくること」「見ること」「伝えること」を楽しく体験することができ、充実した時間となりました。

わたしたちの身の回りに当たり前のように存在するたくさんの製品について改めて意識し、興味を持つ機会となったことでしょう。

2016年8月23日、企画展「土木展」に関連して「おやこで!どぼく」を開催しました。この日は夏休みのこどもたちのために特別に開館し、作品の楽しみ方と土木の役割を説明するカードや親子で楽しめるツアーで、鑑賞をサポートしました。

「おやこで!どぼく」は、14名の有志の学生たちが21_21 DESIGN SIGHTとともに企画、運営を行ないました。建築、プロダクト、ファッション、テキスタイル、インテリア、システムデザイン、美術史など、様々な研究分野の学生たちが力を合わせ、土木をより多くのこどもに知ってもらおうという強い気持ちを抱いて取り組みました。

2016年7月、第1回のミーティングでは、21_21 DESIGN SIGHTスタッフが学生たちに、展覧会のコンセプトや内容、展覧会ディレクター 西村 浩の思いを説明しました。

学生たちは本展を「土木の世界への入り口」ととらえ、「私たちの気づかないところで、日常生活を支え、守ってくれる身近な土木」「土木の美しさ、楽しさ」をどうしたらこどもたちに伝えられるのか、考え始めました。この日を出発点に、学生たちは定期的に打ち合わせをし、アイデアを更新しながら、企画を進行していきました。

8月、イベントの概要が決まりました。用意する仕掛けは2つ、当日配布する小さなカードと、こども向けの解説ツアーです。

カードは全部で11種類あり、1枚につき1作品が紹介されています。表にはその作品が取り上げている土木の「役割」、裏にはイラストとともに作品の「楽しみ方」が書かれています。作品のそばに立つスタッフからカードを集めながら展覧会を楽しめる仕組みを考えました。

ツアーは、小学2年生以下のこどもたちと一緒に会場内の「土木のお友達」に会いに行く「はじめまして」ツアーと、小学3年生以上のこどもたちにクイズを出題しながらより深く解説する「もっともっと」ツアーの2種類を用意しました。

いよいよ当日、学生たちは緊張しながらこどもたちを迎えます。会場内は、大勢のこどもたちの楽しそうな声や、カードを集めにいく小さな姿でいっぱいになりました。

やがてツアーの時間になり、こどもたちは年齢ごとに2つのグループに分かれて会場へ出発しました。「はじめまして」ツアーでは、ギャラリー1で演奏中の「土木オーケストラ」、一人ひとりは小さいけれど力を合わせて頼もしい橋になる「橋兄弟」、私たちのために水をためてくれている「ダムくん」を紹介しながら、実際に体験型作品を楽しみます。同時に行なわれた「もっともっと」ツアーでは、こどもたちと一緒にお父さんお母さんもクイズに参戦して盛り上がりました。

2016年8月27日、建築設計事務所の403architecture [dajiba]による「つんでみる!アーチ橋ワークショップ」を開催しました。

このワークショップでは、403architecture [dajiba]が「土木展」に出展している作品「ライト・アーチ・ボリューム」のミニチュアを工作し、古くから利用され橋の仕組みの基礎として知られるアーチの構造をより身近に体験します。

まずはじめに、403architecture [dajiba]が、アーチ橋の基本的な構造を解説します。平らな橋とくらべて、アーチ橋がどのような特徴を持っているのか学んだら、さっそく工作に取り掛かります。最初は、橋のパーツの展開図に絵をつけるところから。組み立てた時どことどこがつながるのか、橋の表面になるのはどの部分か、考えながら思い思いの絵を描いていきます。

次に、展開図の線に沿って、パーツを切り抜いていきます。このアーチ橋に必要なパーツは全部で7つ。組み立てた時に安定するよう、線から逸れないように丁寧に切ります。

パーツが切り出せたら、今度は点線に沿って紙を折り、キューブ状にしていきます。立体の糊づけが難しく、はじめは苦戦した人たちも、だんだんコツを掴んで次々とパーツが出来ていきます。

すべてのパーツが出来上がったら、いよいよ橋の組み立てです。展示作品「ライト・アーチ・ボリューム」と同様に、端に固定した「基礎」に向かって一列に並べたパーツを押し寄せると、みごとにアーチ状に立ち上がりました。出来上がった橋の上にいろいろな文房具を置いて強度を試してみたり、絵柄がきれいに並ぶようパーツの順番を入れ替えてみたり。自分でデザインした橋を、思い思いに楽しみました。

毎日なにげなく渡っている橋も、自分でつくってみると、普段はみることのない角度から観察することができます。私たちの日常にあたりまえのように存在する「土木」を、改めて意識する機会となりました。

開催中の企画展「土木展」は、私たちの快適な日常生活に必要不可欠でありながら、その存在を実感される機会の少ない「土木」に焦点を当てた展覧会です。

展覧会ディレクター 西村 浩は「土木への"他人事"感を払拭し、自分のことだと思ってもらうには、こどもの頃から考えることを習慣にしてもらわなくては」と言います。

本展では、土木の行為を体験する参加型作品や、親子で楽しめるオリジナルグッズなどを通じて、こどもたちにも「土木」を楽しく、わかりやすく伝えています。

さらに8月23日は「おやこで!どぼく」と題し、通常火曜日は休館のところ、夏休みのこどもたちのために特別に開館。中学生以下のお子様をお連れの保護者の方は、入場料500円でご入場いただけます。その他の方も通常料金でご入場いただけます。

当日は、有志の学生たちが、もっと土木に詳しくなれるワークシートや、親子で楽しめるギャラリーツアーを用意してお待ちしています。ギャラリーツアーは、11:00と14:00の2回開催します。事前予約は不要ですので、親子で、大人同士で、お気軽にご参加ください。

また同日、東京ミッドタウン ガレリア3階のサントリー美術館では、「まるごといちにち こどもびじゅつかん!」を開催しています。ぜひこの機会に、二つの展覧会を親子でお楽しみください。

特別開館「おやこで!どぼく」

8月23日(火)10:00-17:00(入場は16:30まで)

*こども向けの解説ツアーを11:00、14:00の2回開催

*中学生以下のお子様をお連れの保護者の方は入場料500円(その他の方は通常料金)

同日開催

サントリー美術館 企画展「オルセー美術館特別協力 生誕170周年 エミール・ガレ」

夏休み特別イベント「まるごといちにち こどもびじゅつかん!」

*小・中学生とその保護者は無料

*大人(高校生以上)のみでの入館はできません

お問い合わせ:03-3479-8600(サントリー美術館)

>>サントリー美術館ウェブサイト

Photo: 木奥恵三

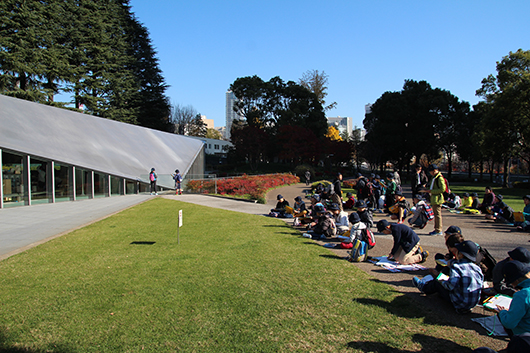

2015年12月、東京都港区立笄小学校4年生66名が、「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」を授業の一環として訪問しました。

はじめに、21_21 DESIGN SIGHTスタッフが本展の構成と展示内容を紹介しました。児童のみなさんは、スタッフの解説を聞きながら会場をくまなく鑑賞します。建築家のアイデアがどのようなかたちで生まれてくるのか、ゲーリー建築の外観と内観のダイナミズムや居心地の良さ、ゲーリーの人物像、さらにはプロジェクトのプロセス模型のかたちや質感に、強く惹きつけられている様子でした。

その後、「すてきなアイデアや心にのこったこと・発見したことを書きましょう」をテーマに、館内を自由にまわりながら思い思いに文章や絵などを綴り、その内容を発表しました。

授業の後半では、安藤忠雄が手がけた21_21 DESIGN SIGHTの建築に注目して、フランク・ゲーリーの建築との違いを観察します。児童のみなさんは実際の建築に触れながら、内部空間の広がりや光の使われ方など、建築家によって異なる特徴が現れているところを見つけて、発表しました。

最後に全員で館外に出て、21_21 DESIGN SIGHTの外観のスケッチを行いました。本展のそこかしこにあったアイデアや、各自の発見したこともスケッチに表現され、かたちや質感がしっかりと捉えられていました。

建築家 フランク・ゲーリーのアイデアに触れた児童のみなさんは、アイデアを持ち続け、実現することの大切さを体感していたようです。この日は21_21 DESIGN SIGHTにとっても、デザインに欠かせない、ものごとをつくりあげることの楽しさと大切さを、港区立笄小学校のみなさんと分かち合うことのできる貴重な機会となりました。

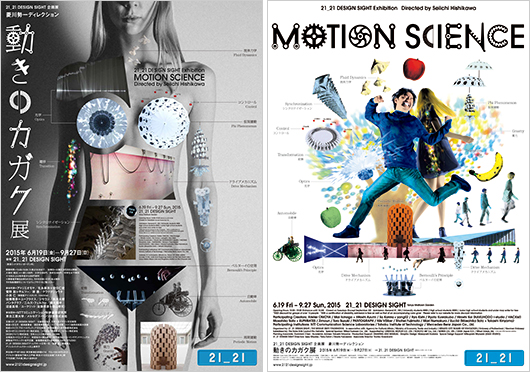

企画展「動きのカガク展」では、身近な材料と道具でつくられたシンプルな仕組みから最先端のプログラミング技術まで、様々な力によって「動く」作品が、その機構の解説とともに紹介されています。

この連載では、本展企画協力 ドミニク・チェンがそれぞれの作品が見せる「生きている動き」に注目しながら、展覧会の楽しみ方をご提案します。

「動きのカガク展」ポスター(アートディレクション&デザイン 古平正義)

「人間は動き、変化しているものしか知覚できない」。これは生物が物理環境のなかで生存に役立てる情報を能動的に探索する仕組みを説いたアフォーダンス理論で知られる生態心理学を開拓したジェームズ・J・ギブソンの言葉ですが、これは僕たち人間がどのように世界を体験するように進化してきたかを知るための基本的な条件として理解できます。同じく、文化人類学者にしてサイバネティクス(生物と無生物に共通する生命的なプロセスの仕組みの解明を行なう学問)の研究者でもあったベイトソンによる、情報とは「差異を生む差異である」という表現を重ねあわせると、動きこそが違いを生み出す源泉であると解釈することができます。

生物の世界でも、たとえば樹の枝のような身体を持つに至った昆虫が天敵から身を守る時には動きを止めて背景と化すことを擬態といいますが、そのことによって情報を周囲に発信させない、いいかえると「生きていない」という情報を偽装しているわけです。生物としての私たちは「生きているか死んでいるか」ということにとても敏感なセンサーを持っているといえます。このセンサーを通して、私たちは「自分で動いているもの」と「別のものによって動かされているもの」を区別することもできます。このセンサーはとても優秀で、物理的な物体以外のことに対しても機能します。

「動きのカガク展」に集まったデザインからアート、産業から工学研究までに及ぶ作品の数々は、その制作方法から表現方法まで多種多様であり、安易に分類することは難しいでしょう。それでもその全てに通底する一本の軸があるとすれば、それは「生きている動き」を見せてくれる、という点が挙げられます。

考えてみると不思議です。人がつくった仕組みや動きになぜ「生きている」感覚が宿るのか。それはここで展示されている作品が何らかの方法で物理的な法則や生物の規則に「乗っかっている」からです。

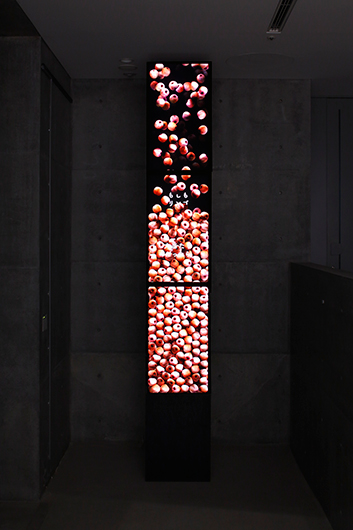

上:『アトムズ』岸 遼

下左:『メトログラム3D』小井 仁(博報堂アイ・スタジオ/HACKist)

下右:『水玉であそぶ』アトリエオモヤ

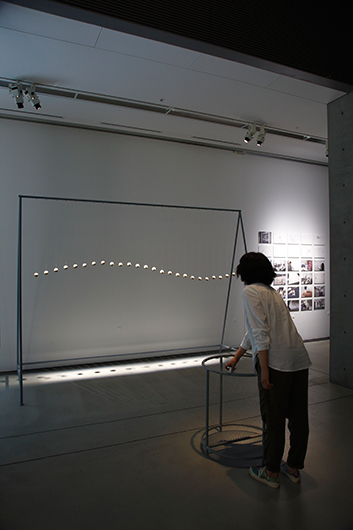

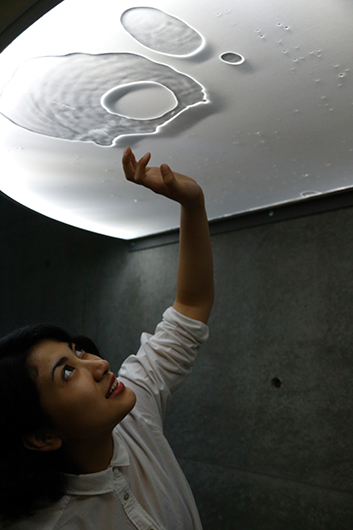

水面の表面張力を指で感じられる『水玉であそぶ』(アトリエオモヤ)は水という身近な存在がアメーバのように離れたり合わさったり美しさを再発見させてくれるし、たくさんの発泡スチロールのボールを宙に浮かせる『アトムズ』(岸 遼)は100円ショップで売っているふきあげ玉のおもちゃと同じベルヌーイの定理を機械的に使って、私たちの身体を常に包囲している空気というものの動き方の不思議さを改めて見せてくれます。寝室のカーテンに差し込む夕暮れの陽光のようなシンプルだけど目を奪われる光の動きをつくる『レイヤー・オブ・エア』(沼倉真理)や様々な形の反射を見せる『リフレクション・イン・ザ・スカルプチャー』(生永麻衣+安住仁史)、布が静かに宙を舞い降りる『そして、舞う』(鈴木太朗)も日々の生活のなかで見つけることのできる光や重力の微細な美しさに気づかせてくれます。他方で、都市というマクロなスケールに視点を移せば、東京メトロの運行情報データを基に地下鉄の動きをまるで人体の血流図のように見せる『メトログラム3D』(小井 仁)から、生物のように脈打つ東京という大都市のダイナミズムをリアルに感じることができるでしょう。

この展覧会が生き生きとした動きに溢れているのは、映像作品『もしもりんご』(ドローイングアンドマニュアル)が見事に見せてくれるように、実写のリンゴに虚構の動きを与えることで、まるでりんごがハエのように飛んでいると感じられるし、ガラスのように木っ端微塵に割れたと感じられる、私たちの感覚のある種のいい加減さに拠っているといえるでしょう。同様に『森のゾートロープ』と『ストロボの雨をあるく』(共にパンタグラフ)は、回転スリットや絵柄のプリントされた傘を手にとって動かすことで、アニメーションという日常的の至るところで見ている表現方法が私たちの眼の解像度の限界に起因していることを身体的に再認識させてくれます。

左:『もしもりんご』ドローイングアンドマニュアル

右:『ストロボの雨をあるく』パンタグラフ

本当に生きているからそのように見えるのではなく、生きているように私たちが感じるから、そう見える。『ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE』と『ballet rotoscope』(共に佐藤雅彦+ユーフラテス)は実際の映像と切り離された人間の動きの特徴点を抽出して、観察させてくれます。こうした動きをゲームや映画のCGでモデリングされたキャラクターに付与すれば、まるで生きている本物の人間のように感じるでしょう。

上左:『124のdcモーター、コットンボール、53×53×53センチのダンボール箱』ジモウン

上右:『ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE』佐藤雅彦+ユーフラテス

下:『シックスティー・エイト』ニルズ・フェルカー

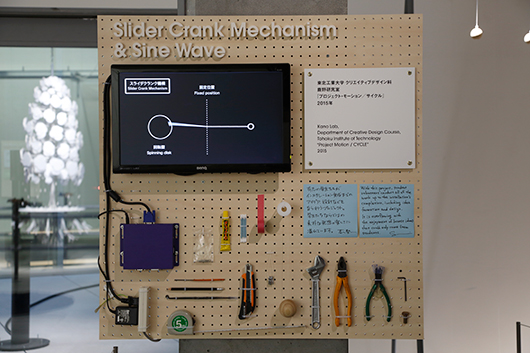

非生物が生物のように感じられる別の例として、まるで違う惑星の昆虫が密生する峡谷にいるかのような感覚を生んでいる『124のdcモーター、コットンボール、53×53×53センチのダンボール箱』(ジモウン)と、空気で伸縮する巨大な異生物のような『シックスティー・エイト』(ニルズ・フェルカー)、こちらの手の動きを模倣するように回転し続ける巨大な植物のような『動くとのこる。のこると動く。』(藤元翔平)を見ていると、私たちはこの世に存在しない生命の動きをも現出させることができることに気づかせてくれます。また、手元の取っ手の回転運動が目の前の球体の上下運動に変換される『プロジェクト・モーション/サイクル』(東北工業大学 クリエイティブデザイン科 鹿野研究室)も、まるで別の巨きな身体を動かしているような不思議な感覚を生み出しています。

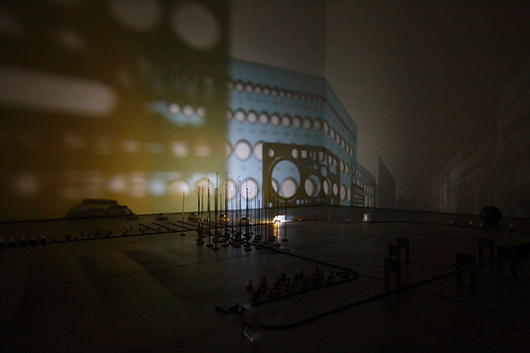

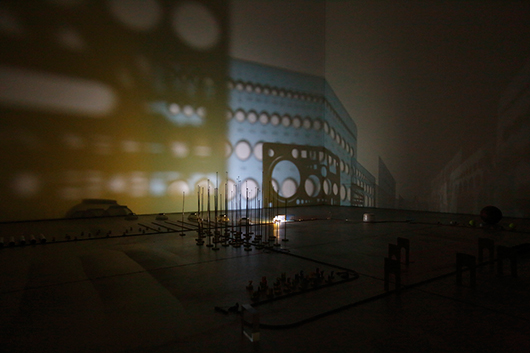

『ロスト #13』クワクボリョウタ

本展には身体的な感覚と共に、複雑な情感を生んでくれる作品も展示されています。来場者が書いた文字をアルゴリズムが分解して再構築した形をロボットが壁面に描き続ける『セミセンスレス・ドローイング・モジュールズ #2(SDM2) - レターズ』(菅野 創+やんツー)は、計算機が意味を解釈する必要なく作動し続けられることをまざまざと見せつけてくれ、私たち人間と人工知能の「知性」の働きの違いについて考えさせられます。高みに立って好きな方向に指をさすと三角錐の頭が一斉に同じほうを向き、しばらくすると反抗してバラバラな向きを見る『統治の丘』(ユークリッド【佐藤雅彦+桐山孝司】)は人間社会の流れに身を委ねるような動き方に対するクールな皮肉に溢れています。そして、光源となる小さな電車が様々な風景の「影像」を壁に映しながら進む『ロスト #13』(クワクボリョウタ)を見ていると、私たちそれぞれが過去に通り過ぎてきた無数の風景に対する懐かしさと、未だ見ぬ光景への憧憬が混然一体となったような感情が生起されます。動きとは物質的な事柄だけを指すのではなく、私たちの心もまた揺れ動きながら変化する対象であるということを改めて想わせてくれます。

この展示に込められたもう一つの大切なメッセージは、こうした動きを自分たちでつくってみることへの誘いです。文章や詩、音楽というものは、ただ読んだり聞いたりするだけではなく、同時に自分たちで書いてみることによって、より豊かな味わいを楽しめるようになります。それは何千年と続いてきた人間の表現するという営為の根底に流れる原理だといえるでしょう。

そのためにも、本展では有孔ボードの作品パネルに、各作品をつくるための道具や素材、そしてどのような原理で動いているのかということを示す解説映像、そして展示ディレクターの菱川勢一がその作品にどうして感動したのかという感想のメモ書きが貼ってあります。これはなるべくつくり手と鑑賞者との境界を取り払い、あなたもぜひつくってみてください、という招待を意味しています。

考えてみれば、現代はインターネットを通じて様々なものづくりのノウハウや方法を知ることができるし、コンピュータを使った表現を学ぶこともますます簡単になってきている、非常に面白い時代だといえます。映像でも物理的な装置でもアルゴリズムでも、手を動かしてみることですぐに覚えられて、仲間と共同しながら社会に面白い表現をぶつけることができます。「学校の図工室」という裏テーマが付された本展を体験して、未来のデザイナー、エンジニアやアーティストとなる老若男女の衝動に少しでも火が点り、家に帰った後にもその火を絶やさず、未知の動きを生み出してくれることに今からワクワクしています。

文:ドミニク・チェン(情報学研究者/IT起業家)

会場風景写真:木奥恵三

2015年8月2日に、企画展「動きのカガク展」の参加作家 パンタグラフが講師を務め、関連プログラム「動く!ワークショップ」を開催しました。参加者の子どもたちはゾートロープ(回転のぞき絵)づくりを体験しました。

冒頭では、パンタグラフより江口拓人が、自ら手がけてきた作品を例にコマ撮りアニメーションの特徴を説明。1秒間に15コマの写真をつなげることによって、動きが生まれる模様を伝え、アニメーションのおじいちゃんともいえる「ゾートロープ」を紹介しました。円柱の箱のようなかたちをしたゾートロープは、側面にスリットが入っており、箱を回転したのち、スリットから箱を覗くと中の絵が動いてみえるもの。目の錯覚で生まれる動きの表現に、子どもたちはつよく魅せられている様子でした。

動きの仕組みを理解した後は、ゾートロープの絵を描く作業にうつりました。子どもたちは、パンタグラフの指導のもと、まず12角形のかたちに紙を切り抜いたのち、コマごとに絵を描いていきます。時折、自らつくった絵をゾートロープ上でコマ同士のバランスを見ながら、マーカーや色鉛筆、シールなどで要素を足していきました。

さらに帯状の絵もつくり、先の12角形のものと組み合わせることによって、よりダイナミックな動きを実現しました。子どもたちは、動きの表現のはかり知れない可能性を体験する貴重な1日となりました。

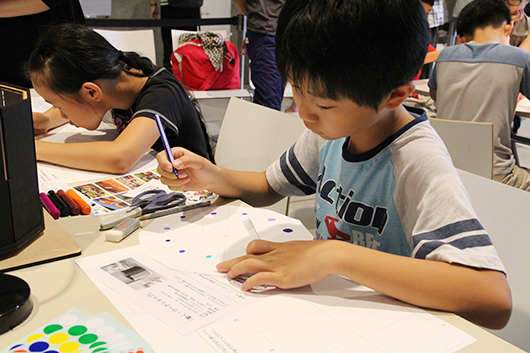

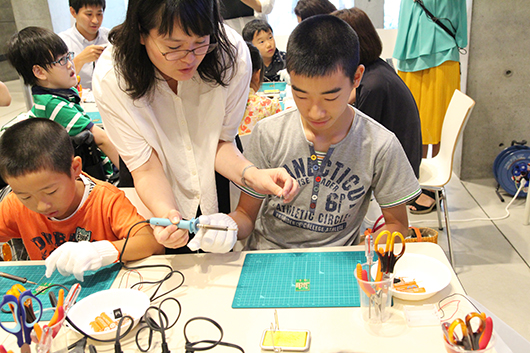

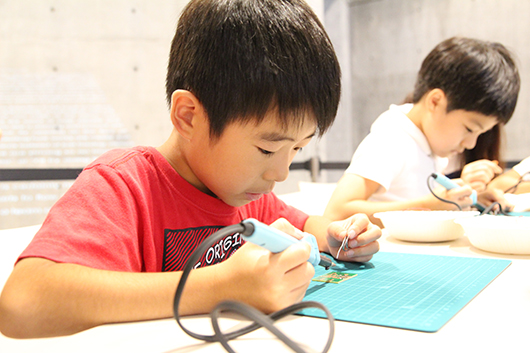

2015年8月2日に、企画展「動きのカガク展」関連プログラム「はんだ付けを体験!オリジナルLEDをつくるワークショップ」を開催しました。「ものづくり」「エレクトロニクス」「プログラミング」を楽しみながら学べる学習工作キット「エレキット」で広く知られる電子工作キットのパイオニア、株式会社イーケイジャパンから内田勝利を講師に迎え、参加者である子どもたちは「はんだ付け」を通して「ものづくり」を体験しました。

ワークショップの始まりは、「光の3原色」についての講習。テレビやスマートフォン、カメラを始めとした、身の回りに溢れるあらゆるデジタル画像の全てが、たった3つの色「赤」「緑」「青」から成り立っているという事実は、子どもたちを強く驚かせます。3色を重ねることで、黄色や水色、紫色へと色の幅を広げることができる。全て重ねると白色に変わる。実際にフルカラーLEDに触れてみることで「色のつくり方」を体感することができました。

3原色を学んだ後は「はんだづけ」実践の始まり。子どもたちは、初めて手にする「はんだごて」におそるおそる電源を入れていきます。練習台の決められた位置にはんだを溶かすという指示に、彼らの表情は真剣そのもの。1・2・3で、こてを構えて、4・5で、はんだを溶かす。講師のカウントに声を合わせながら、何度も繰り返し使い方を練習していきます。

練習が済んだらいよいよ本番、LEDを光らせる仕組みを実際に一からつくっていきます。様々な印が書かれた迷路のようなボードに「抵抗」や「IC」、「スイッチ」など、LEDを光らせるための機能を取り付けていきました。用意された数々のパーツは、どれも小さく、見たこともないような不思議な形ばかり。LEDを点灯させるためには、この細かい作業のひとつひとつをクリアしていかなければなりません。

決められたパーツの全てを取り付けて、参加者全員がやっとの思いでLEDを点灯することができました。完成までの道のりは長かったものの、自分たちの手でもつくり上げられたことでは、参加者にとって大きな自信となったはずです。参加者に「感動」と「ときめき」を与えた「はんだ付け」体験は、日常に潜む「ものづくり」の面白さを再発見する機会となったことでしょう。

開催中の企画展「動きのカガク展」展覧会ディレクター 菱川勢一率いるドローイングマニュアルによる展覧会紹介映像が、東京ミッドタウン館内で放映されています。

「つくることは決してブラックボックスになってはいけない」という菱川勢一のメッセージ通り、21_21 DESIGN SIGHT館内で参加作家たちが作品設置をしている様子をご覧いただけます。

また、展覧会場内では、同じくドローイングアンドマニュアルが制作した『動きのカガク展 ドキュメント映像』で、展覧会企画の制作プロセスも紹介しています。

ぜひお楽しみください。

いよいよ開幕となった企画展「動きのカガク展」。会場の様子をお届けします。

表現に「動き」をもたらしたモーション・デザイン。その技術は、プロダクトをはじめグラフィックや映像における躍動的な描写を可能にし、感性に訴えるより豊かな表現をつくりだしています。

「動き」がもたらす表現力に触れ、観察し、その構造を理解し体験することで、ものづくりの楽しさを感じ、科学技術の発展とデザインの関係を改めて考える展覧会です。

また、本展では「単位展」に引き続き、会場1階スペースを21_21 DESIGN SIGHT SHOPとして無料開放。「動きのカガク展」参加作家や展覧会テーマにまつわるグッズのほか、過去の展覧会カタログや関連書籍など、アーカイブグッズも取りそろえています。展覧会とあわせて、ぜひお楽しみください。

Photo: 木奥恵三

2015年6月19日より開催となる企画展「動きのカガク展」は、「動き」がもたらす表現力に触れ、観察し、その構造を理解し体験することで、ものづくりの楽しさを感じ、科学技術の発展とデザインの関係を改めて考える展覧会です。

本展ディレクターを務めるクリエイティブディレクター 菱川勢一が展覧会に込めた思いを、本展企画協力のドミニク・チェンによるインタビューを通じて紹介します。

「動きのカガク展」ドキュメント映像より(制作:ドローイングアンドマニュアル)

― つくった結果だけではなく、つくる過程までをもオープンにするという考え方はここ10年ほどでインターネットにおけるコンテンツやソフトウェアなどの仕組みやルールがオープン化してきた動きとも呼応していると感じられて、とても興味深いです。そのような開かれた姿勢はアーティストやデザイナーにとってどのような意味を持つと思われますか?

近頃は様々な場面で人とつながることが重要になってきています。そのためにはもっとオープンになって、失敗を恐れたり完璧であろうとはせずに、時にはもっと無責任な話をしてもいい。そして自分がやっていることを無理に社会と繋げなくてもいいと思います。社会的な拠り所のある表現は正論かもしれないけれど、ただそれだけという場合もあるからです。

本当は、アーティストだけではなくて、デザイナーの仕事というものも単価計算できないものだと思うんです。つまり、デザインの仕事にしても本来は、目標と時間単価を決めて粛々と作業する類いの仕事ではなく、何回も試行錯誤や実験を重ねながら、ブレークスルーを発見するまで、時に考え抜いたり、時に遊んだりする創造性が必要となる。その時、一番重要となってくるのはつくり手の説明不可能な情熱や衝動の部分です。21_21の展覧会がこうした想いのオープンな発信源になってほしい。完璧なデザイン論を見せて圧倒する場というよりは、もっと気軽に遊んでいる姿を見せられる空間にしたいですね。

「動きのカガク展」ドキュメント映像より(制作:ドローイングアンドマニュアル)

― プロの作家たちの生の創造性を見ることを通して、子どもや学生がものをつくることに触れることが大事ですね。彼ら彼女たちが成長して、世界とつながりながらものづくりをする姿を想像するとワクワクしてきます。義務教育の現場では図工の授業時間が減少していると聞いていますが、個人的には英語よりも図工の時間を増やした方がグローバルな表現が可能になると考えています。菱川さんはどのような子ども時代をお過ごしでしたか?

僕は父親が町工場を営んでいて、小さいころから工場に転がっている素材を拾って好きなものをつくっていました。周りの大人に手伝ってもらいながら、台車を自分でつくったことを今でも覚えていますが、いま思うと子どもながらにも結構危ない作業をやってましたね(笑)

― それはすごく恵まれた環境でしたね(笑)その幼少期の体験から、現在のクリエイションに活かされていることはなんでしょうか?

図工の大事さとは、まずつくってみたくなることであり、そしてやってみてわかることだと思うんです。そして、何かモノとして出来上がるものだけがデザインの対象ではなく、仕組みやプロセスだってデザインの対象にできる。そこからデザインはテクノロジーやエンジニアリングとつながっていきます。

今日、なにかつくろうと思った時には、たいていの知識や情報はインターネットで検索すればすぐに見つけることができます。でもつくり手の感覚的なものを引き出すには自分自身や他者との対話が必要です。役に立つ/役に立たないという二項対立の思考法では本当に面白いものというのは決して出てこない。

たとえば僕が教えている大学の講義で「知覚方法論」という課目がありますが、その中で「ただのCGの球体にライティングを当てて、いかにエロティックに仕上げるか」という課題を一学期の間、学生に与えたことがあります。最初はピンク色とかスポットライトとか安直でステレオタイプな表現が出てくるんですが、次第にみんな悶々と考えながら、もっときめ細かいテクスチャーや構図の工夫が生まれてきました。こういう時も学生にどうすればいいですかと聞かれても客観的な答えはありません。自問自答して、テーマと対話しながら、面白い表現が生まれていきます。

こういう対話的なプロセスから生まれた表現が世の中を豊かにしていくんだと思います。だから今回の展覧会に込めた未来に向けたビジョンとしては、多種多様な衝動や情熱を持つ人たちがもっと現れて、クリエイティブな領域が社会の中で確固とした産業として立ち上がっていく様子を見たいですね。

インタビュアー:ドミニク・チェン

2015年5月5日、「単位展」関連イベント「1 Meter Party」を開催しました。

こどもの日であるこの日、本展展示作品「1 Meter Party」の作家 ヘルムート・スミッツが来日し、身長1メートルの子どもたちを迎えてパーティーを開きました。

子どもたちは、この日のために特別に設置された1 Meter Gateを通り抜けてパーティーへ入場します。

会場では、まずヘルムート・スミッツが子どもたちに挨拶しました。

その後、子どもたちは会場に用意された色とりどりの紙や風船、木のブロックを使って、上原かなえ(サルビア工房)とともに様々な1メートルのものをつくりはじめました。

当日は晴天に恵まれ、21_21 DESIGN SIGHTの中庭に出てブロックを1メートルまで積み上げたり、本展参加作家の熊野 亘と一緒に1メートルの風船で遊んだりしました。

最後は、自分でつくった1メートルのガーランドやブロックと一緒に記念撮影した写真を、長さ1メートルの台紙に貼ってアルバムをつくりました。年齢ではなく、身長の節目を祝う「1 Meter Party」の思い出として、それぞれのアルバムを持ち帰り、イベントは終了となりました。

Photo: Gottingham

いよいよ明日開幕となる「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」。

会場の様子を、いちはやくお届けします。

単位で遊ぶと世界は楽しくなる。単位を知るとデザインはもっと面白くなる。

単位というフィルターを通して、私たちが普段何気なく過ごしている日常の見方を変え、新たな気づきと創造性をもたらす展覧会です。

また、会場1階スペースを、単位にまつわるショップとして無料開放します。展覧会とあわせて、ぜひお楽しみください。

写真:木奥恵三

2014年11月1日、イーヴォ・ファン・デン・バール(ヴァンスファッペン)とマスード・ハッサーニによるトーク「オランダのデザイン ― デザインと社会の広がる関係」を開催しました。

ニコル・ドリエッセンとヴァンスファッペンを設立したファン・デン・バールは、ロッテルダム南部の病院を改装したスタジオを拠点にさまざまな作品制作に取り組む一方、160ヶ国からの移民を抱えるシャロワー地区の住民たちとともに、地域密着型のプロジェクト「DNA シャロワー」を展開しています。

プロジェクトの第1弾となったのが、本展のポスター写真にもなった「ロースさんのセーター」。デザイナーのクリスティン・メンデルツマとロッテルダム市立美術館との恊働で、誰も袖を通すことのなかった560枚に及ぶロースさんのセーターは、本と映像を通して、世界中の人々に知られるようになりました。

アフガニスタン出身のマスード・ハッサーニは、子どもの頃に暮らしたカブール郊外での体験からトークをスタート。諸外国が残して行った地雷に囲まれたもと軍用地の校庭では、脚を失った子どもにも出会ったと言います。子どもの頃に自らつくって遊んだというおもちゃを発想源にした地雷撤去装置について、その開発と実験、検証のプロセスを交えて語りました。

ハッサーニの作品は、ニューヨーク近代美術館に注目されたことから、各国のメディアで取り上げられるようになりました。地雷が無くなれば、豊富な地下資源を利用して、世界で最も豊かな国のひとつになるというアフガニスタン。ハッサーニは、さまざまな活動を通して、プロジェクトへの理解と支援を訴えています。

日常の中の小さな気づきがデザインを生み、ひとつひとつの丁寧な積み重ねで地域や社会の問題解決の糸口が見つかる、そんなヒントに満ちたトークとなりました。

2014年10月24日より開催される「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた本展から、展示作品の一部をご紹介します。

国立新美術館「カリフォルニア・デザイン1930-1965 -モダン・リヴィングの起源-」展との共同企画として、"ハウス・オブ・カード"を使ったワークショップを、2013年4月27日「デザインあ」展の会場内で開催しました。

"ハウス・オブ・カード"(House of Cards)は、ミッドセンチュリーの代表的デザイナー、チャールズ&レイ ・イームズが1952年にデザインした組み立てて遊ぶカードで、糸巻きやボタンなど身近なモティーフをカラフルなパターンとしてとらえているのが特徴です。

ワークショップでは、カードのアイデアを元に、ご来場のみなさまがつくった「デザインあ展」のオリジナル"ハウス・オブ・カード"をつかって、本展参加作家の岡崎智弘と寺山紀彦(studio note)が家をつくりました。

映像制作:岡崎智弘

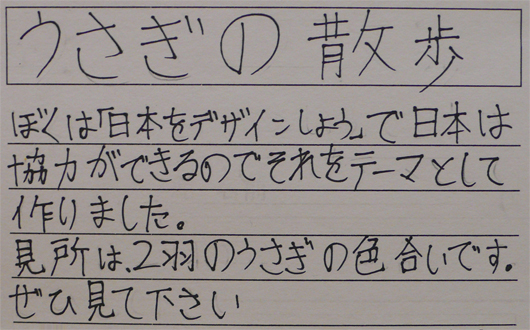

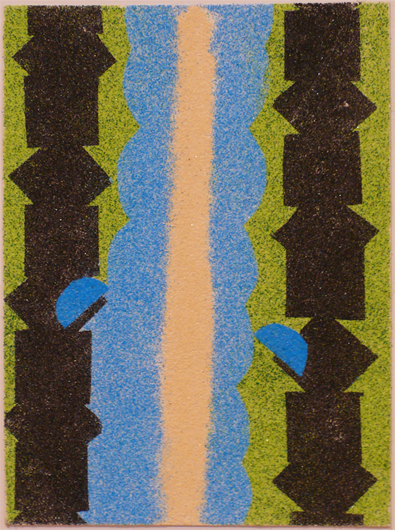

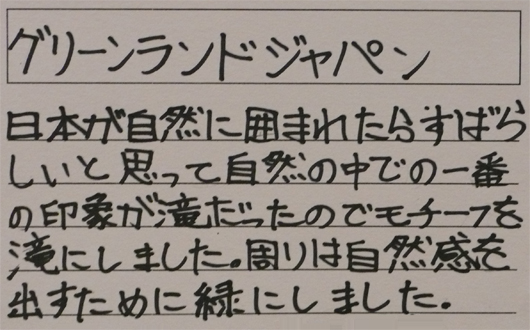

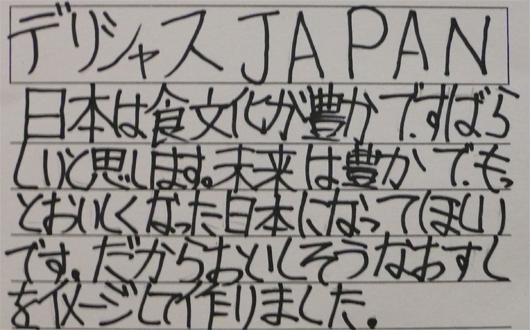

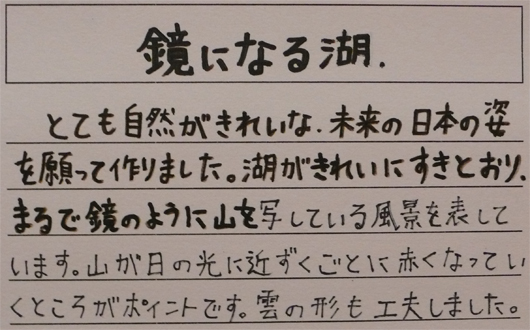

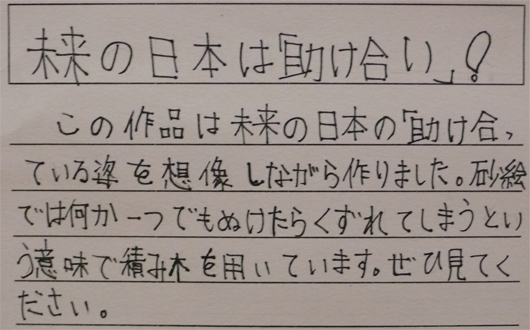

「田中一光とデザインの前後左右」を見学した港区立青南小学校の5年生93名が、その後の授業で制作し、校内の展覧会で展示された砂絵ポスターのテーマは、「日本をデザインしよう」。全員がみごとに、シンプルな色や形を組み合わせて、自分で考えた伝えたいメッセージを表現していました。ここでは、いくつかの作品を紹介します。

港区立青南小学校5年生の見学の様子を21_21 DOCUMENTSでご覧いただけます。

21_21 DOCUMENTS

「港区の小学生が『田中一光とデザインの前後左右』を見学」

10月上旬、港区立青南小学校の5年生93名が来館して「田中一光とデザインの前後左右」を見学しました。会場では、大きく拡大されたポスター作品と、いくつかのテーマについてのスタッフの説明をとおして、これまで描いてきた「絵」とは違う方法でのポスター表現を感じ取ります。最後は各自が自由に鑑賞しながら、気になる作品について気付いたことをメモしました。

この体験をふまえ、その後の授業で「これからの日本」についてそれぞれの思いを表現する砂絵を制作し始めた5年生たち。田中一光の作品の持つ力を、展覧会の会場で実物を観て直接吸収することで、「色や形に注目し、考えを表現する」という一歩進んだ課題に自然に取り組めたようです。完成した砂絵は、校内の展覧会で展示されます。

校内の展覧会の様子と、いくつかの作品を21_21 DOCUMENTSでご覧いただけます。

21_21 DOCUMENTS「小学5年生たちのポスター作品」

6月下旬、港区立高輪台小学校の6年生84名が来館して「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を見学しました。6年生たちは全員で企画担当者より展覧会の全体の概要を聞いたあと、二手に分かれてギャラリー1の映像とギャラリー2の展示を鑑賞しました。ギャラリー2ではさらに担当者より、杉の木工やお麩などについて詳しい説明を聞きながら、普段あまり目にすることのない珍しいものたちに見入っていました。最後は、先生から配布された用紙に、それぞれが気になったものを描くスケッチの時間。高輪台小学校では、「テマヒマ展」の展示からヒントを得て、天井から吊るすバナーを皆で制作して学校の展覧会で発表することにしたそうです。その図柄にこのスケッチを利用します。当日はあいにくの雨でしたが、午前中たっぷり館内で刺激を受けた84名は、元気にスケッチと思い出を持って帰りました。どんなバナーが作られるのか、楽しみですね。

10月15日、オランダより来日したアニメーション作家のモニク・ルノーを迎え、こども向けワークショップを行ないました。

本展では映像ディレクターのパスカル・ルランとともに、アニメーション「Irving Penn and Issey Miyake: Visual Dialogue」制作に参加し、マイケル・クロフォードによる原画から一つ一つの動きを手で描き起こしたルノー。今回は小学3年生から6年生を対象に、身近な素材を使ってビジュアル・トイをつくります。

まず始めに、ルノーからアニメーションの簡単な仕組みを説明。参加のこどもたちの自己紹介のあと、ルノーはすぐに自分のもとへ参加者を呼び寄せました。手にしたのは丸く切った紙の両面に異なった絵が描いてある、「びっくり盤」。円の左右には糸が通してあり、手元でくるくると回すと、両面に別々で描かれた絵がドッキングして見えるのです。手に取ったこどもたちは仕組みに驚きながらも、今度は自ら円形の紙にさまざまな絵を描きます。かごに入ったヘビや、笑顔の表情などオリジナルの「びっくり盤」をつくりました。

次に挑戦したのは「パラパラ漫画」です。大人には耳なじみのあるパラパラ漫画も、初めて見たというこどもも。まずは連続する絵をめくっていくことで動いて見えるパラパラ漫画を実際に体験。その後、下書きに取りかかります。途中、サッカーボールを蹴る様子や涙が流れる様子が実際に動くかどうか、ルノーと参加者たちは何度も一緒に確かめながら、それぞれの作品を完成させていきました。

最後に挑戦したのは「フェナキスティスコープ」。厚紙、割り箸、画鋲でできたこのビジュアル・トイは、絵の描かれた紙にいくつもの穴がならんでいて、鏡の前でその紙を回しながら一点をのぞくことによって、絵が動くことを体験できるものです。前半の2種類に比べ、より複雑な仕組みでアニメーションを体験できるトイに、こどもたちも興味津々。その後すぐに絵を描きはじめる参加者たちも多く、3つめの創作に慣れてきたのか、それぞれの自由な発想を持って取り組んでいました。

最後に、思い思いの作品を取り上げながら参加者の感想を発表し、ワークショップは終了。自分の絵が動き出すという得難い体験に驚き、仕組みに悩みながらも、充実した時間となりました。

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展が語りかけること 第1回

4月9日、子どものためのワークショップ「カチナをつくろう!」を開催。小雨の降るなか、元気な子どもたち15人ほどが集まってくれました。今回は、アーティストの佐藤文香さんが講師を引き受けてくれました。

本展では、の最晩年のアートピース「カチナ」を20点展示しています。カチナとは「ネイティブアメリカンが信仰する超自然的な存在で、カチナドールはそれらをかたどったもの」で、人々の想像力を駆り立てるこの人形は、近年ではアートとして評価されており、ジョージ・ネルソン、猪熊弦一郎など、「カチナ」にインスパイアされた作家は多く、ソットサスもその一人。彼は1950年代、ジョージ・ネルソンからの誘いで1年ほどアメリカに滞在しており、その時に「カチナ」の存在を知ったのです。そして最晩年に自分のためのカチナをスケッチの残し、アートピースとして実現する前に亡くなりました。

今回のワークショップでは、まず、子どもたちにカチナとは何かを知ってもらい、子どもたち一人ひとりにとってのカチナを、目をつむって、耳をすまして、想像してもらうことから始めました。それをさまざまな用紙をコラージュして自由に表現してもらいます。

ソットサスの描いたカチナの前で。

ソットサスの描いたカチナの前で。大人同様、子どもにとっても自分の気持ちや思いを表現することはとっても大切。表現の仕方は、遊びでも、運動でも、音楽でも、お友達とのおしゃべりでも何でもOK。でも、時には、自分の心と向き合って、試行錯誤しながら、じっくり何かを作り込んでいくという時間を過ごすことで思わぬ発見があるかもしれません。今回のワークショップでも、佐藤文香さんやお父さんお母さんが見守る中で、子どもたちが魅力的な作品をたくさん作ってくれました。このワークショップに参加してくれた子どもたちのなかから、将来、ソットサスや倉俣さんに負けない、素敵なアーティストやデザイナーが生まれてくれれば...と願わずにはいられません。

会場は21_21 DESIGN SIGHT 内のサンクンコートに面したスペース。

会場は21_21 DESIGN SIGHT 内のサンクンコートに面したスペース。 床には、色とりどり、いろんな種類の用紙が。

床には、色とりどり、いろんな種類の用紙が。 講師をつとめたアーティスト佐藤文香と参加者。

講師をつとめたアーティスト佐藤文香と参加者。 一緒に来たお父さん、お母さん、兄弟たちも作品作りに参加。

一緒に来たお父さん、お母さん、兄弟たちも作品作りに参加。 1時間ほどで、たくさんのカチナが完成。お家のカチナ、水族館や動物園のカチナ、楽器のカチナなど、どれも魅力的なカチナばかりです。

1時間ほどで、たくさんのカチナが完成。お家のカチナ、水族館や動物園のカチナ、楽器のカチナなど、どれも魅力的なカチナばかりです。 最後に、子どもたち一人ひとりが自分のカチナの発表を行いました。

最後に、子どもたち一人ひとりが自分のカチナの発表を行いました。関 康子

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展への道 続編

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展がオープンして2ヵ月近くがたちましたが、会期を延長して7月18日まで開催しております。倉俣史朗とソットサスの作品を直接見ることのできるまたとない機会、何度でもご覧いただきたいと思います。一度は終了したウェブコラム「倉俣史朗とエットレ・ソットサス展への道」ですが、今回は「続編」として、展覧会をさらに楽しんでいただくための2つのトピックスをご紹介します。

トピックス1:倉俣さんの言葉

本展では、倉俣作品は1980年代以降の代表的な家具や小物を中心に65点ほどが展示されています。その中から、生前の倉俣さんが作品について自ら書き記したテキストやインタビューをご紹介しましょう。これらの文章を念頭に作品をご覧いただくと、また別の世界が広がりそうです。

展覧会場風景、ビギンザビギン

展覧会場風景、ビギンザビギンPhoto: Masaya Yoshimura

Terazzo

2年前、六本木・アクシスビルの地下の店舗の床にステンレスのチップ入りテラゾーを使いました。それと同時に、カラーガラスのくずや、透明ガラスや、コーラーのビンのくずを入れていろいろと試作を続け、結局、小型トラック1ぱい分ぐらい作ってみました。

友人たちはいろんな感想を言ってくれます。透明のものを「地獄」とか、カラーガラスのものを「極楽」とか、職人さんは「スターピース」と名付けてくれました。ぼくにとっては、すべて「記憶の破片」です。

(『商店建築』1983年5月号 No359)

How High the Moon

高速道路のフェンスや工事現場で使われるエキスパンドメタル。銅メッキを施したこの椅子は、まったく違う表情を持ち、視覚的にも重量的にも無重力を指向する。(中略)

この椅子で試みたことは、従来の椅子の形態はそのままにして、ボリュームを消し去り、物理的にも、視覚的にも軽く、風が遊び抜ける。在ってないようなもの......

意識・無意識のうちに無重力願望が、僕がものを造る時の下敷きになっているのかもしれません。そういう意味でこれは、「無重力願望の椅子」といえるでしょう。

(『家庭画報』1987年3月号)

トワイライトタイム

このテーブルの脚部は安価なエキスパンドメタルを円錐に近い形にし、強度を保たせ、それにクロームメッキを施し、末端を硝子に10mmさしこみ接着剤で固定したものです。脚部がトップの硝子を単に支えるという、従属的な或は迎合的な関わりではなく、たがいに無関係な状態において自立することを試みたもの。そのために脚部とトップの硝子の接合部を極端に省略することを計りました。(この施工は三保谷硝子の名人芸によるものです)

(『室内』 1985年11月号 No.371)

展覧会場風景、ハウ・ハイ・ザ・ムーンとトワイライトタイムのあるゾーン

展覧会場風景、ハウ・ハイ・ザ・ムーンとトワイライトタイムのあるゾーンPhoto: Masaya Yoshimura

Miss Blanche

この椅子には、ディテールがありません。いや、全体がディテールとお考えください。

これは、T・ウイリアムスの『欲望という名の電車』のミス・ブランチ・デュボアへのオマージュです。

(『室内』1989年1月号No.409)

展覧会場風景、ミス・ブランチ

展覧会場風景、ミス・ブランチPhoto: Masaya Yoshimura

コパカバーナ

It altogether brilliantly materializes the conjugation of functionality, wit, humour and modernity. It is a new vision of a very traditional handbag. It succeeds, without altering its image, in giving shelter to a series of little secret trawers wthich pile up in waves of pink leather, only keeping from the original model a formal reference for future use.

(『PETITES ARCHITECTURES NOMADES』展 カタログ 1998年 Gallerie Yves Gastou, Paris)

Laputa

(アンドレア)ブランジはこの未来の家のプロジェクトに対して、彼の他8人の新しいデザインの代表者たちを集めた。彼ら各々がパラッツォストロッツィの中の空の部屋に、未来の"住"の質を表現することを意図としたひとつひとつのドメスティックな風景、舞台装置を実現させた。(中略)

僕には精神的ルールは無い。それについて考えたこともない。僕は意識からもまた自由でありたい。

僕は何も無しで生きたい。家もなく、故郷もなく、何もない。家は僕にとっては空虚だ。現代の家々はほとんどの場合記号やしるしであふれかえっている。

空虚というのは記号論ではなく認識コードが欠けたという意味です。

(『La Nazione』紙 1911年1月 文化欄)

展覧会場風景、ラピュタのあるコーナー

展覧会場風景、ラピュタのあるコーナーPhoto: Masaya Yoshimura

いかがでしたか? 倉俣さんの言葉......。作品同様、機知に富んでいて、素敵ですね。

トピックス2:キッズ用ワークシート

本展の来場者には、たくさんのご家族連れ、お子様もいらっしゃいます。デザイン展というと、「子どもにはちょっと分かりづらい?」「子どもが一緒だとゆっくり見学できない」とお考えの子育ての世代の方も多くいらっしゃるでしょう。でも、本展では、心配ご無用!子どもも楽しく展覧会が楽しめる「キッズ用ワークシート」を用意しております。私事で恐縮ですが、10年前に友人と会社を立ち上げ、子どもの遊びと教育のための商品企画や編集の仕事もしているのですが、エデュケーショナルトイの代表的なものに「パターン遊び」があります。動物や乗り物などの具体的なモノのかたちをあてたり(下図参照)、三角、丸、四角など幾何学を使ってさまざなパターンを作って遊んだりします。

展覧会ツール「これ、どこにあるのかな?さがしてみよう!」

展覧会ツール「これ、どこにあるのかな?さがしてみよう!」 パターン遊具のひとつ、スイス・ネフ社のアニマルパズル

パターン遊具のひとつ、スイス・ネフ社のアニマルパズル©ニキティキ

本展では、子どもも十分楽しめるソットサスのカチナシリーズ、美しいシルエットの倉俣作品がたくさん展示されているので、このパターン遊びを応用したワークシートを作ってみました。これを手に、ご家族で作品とグラフィックをマッチングして遊んでいただけるという仕掛けになっています。シートは本サイトからアウトプットもできますし、展覧会受付にて配布しています。子どもがデザインに出会うきっかけになってくれればうれしいです。

4月9日(土)に、こども向けワークショップ「カチナをつくろう!」も行います。

皆様のご参加をお待ちしております。

関 康子

参加作家の斎藤達也と研究者の石澤大祥を講師に迎えたワークショップ。はじめに、粘土でできた人形をサイコロ状にして、自分の体積を実感するという本ワークショップのねらいを説明し、ペットボトルや椅子、牛など、身近なものの体積を段ボールの箱を用いて確認します。

その後、人間の体積を立方体にしたときの一辺の長さを瞬時に割り出す特別な装置を使い、それぞれの箱の制作にとりかかります。使用するのは、段ボールやえんぴつ、定規など、ありふれたものばかり。与えられた一辺の長さから立方体をつくるというシンプルな作業ながら、自分の体積となると、参加者の真剣さは増していきます。完成後は、親子や友達と箱の大きさを比較したり、箱を集めて山をつくったりと、自分の体積と同じ大きさの箱を、ただの箱とは思えない参加者たちでした。

アートディレクターとして活躍する柿木原政広を講師に、平面なのに立体に見える不思議なカードを用いたワークショップ。まず、用意されたシートに白、青、赤、黄色から連想する言葉と自分に似合う色を記入し、4人一組でカードを用いた神経衰弱。次に、チーム内でそれぞれに似合う色を議論し、「人から見た自分の色」別チームに分かれ、同じカードを使って平面の積み木をつくります。

「几帳面」白チームはピエロを、「きれい好き」青チームは花を、「自分が自分が」赤チームは龍を、「研究熱心」黄チームはクリスマスツリーを完成させます。続いて巨大なカードを使い、チーム対向神経衰弱。自分には黄色が似合うと思うのに白チームに入ってしまったり、赤チームなのにゲームの途中で青チームに移動したりと、色やカードという身近な題材から、社会における「属性」について、楽しく感じられるワークショップでした。

ゴールデンウィークが始まる5月1日、アーティストのタニヤ・セーテルが講師を務める子ども向けワークショップ「みんなでつくろう!デザイン・リレー」が行われました。この日初めて出会う小学生の子どもたちがグループに分かれ、リレー形式で作品づくりにとりかかります。

子どもたちは、家で不要になったものを3つずつ持参しました。集まったのはペットボトルや卵のケース、牛乳パックにラップの芯、インスタント食品の容器など多種多様です。そこにセーテルが用意した色紙やクレヨン、リボンやネットを加え、思い思いの自由な発想で色鮮やかな表現に取り組みます。

15分ほど経過すると、制作途中の作品を隣のお友達にバトンタッチ。初めは作品の交換をためらった子どもたちも、すぐに次の作品づくりに夢中になります。このプロセスを3度繰り返し、皆のアイデアと手が加わった作品は、思いもよらない素敵なできばえ。講師のセーテルも、驚いた様子でした。

リサイクルや共同作業を大切にするポスト・フォッシル時代のものづくりを、未来をつくる子どもたちが体感するひと時となりました。

ワークショップ3 「紙が魚になった!?―見て、つなげて、組み立てよう」

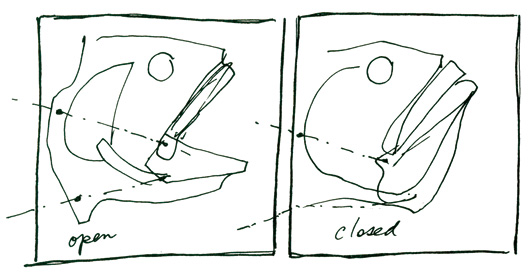

夏休みも中盤にさしかかった8月の昼下がり、21_21 DESIGN SIGHTでは、プロダクトデザイナーのマイク・エーブルソンによる親子向けのワークショップが行われました。ワークショップはまず、夏らしい海の話からスタート。「外から見てもきれいだけど、中を自由に泳ぎまわる魚が特に好き」と語るエーブルソンは、こども達に本物の魚の骨に触れてもらいながら人と魚の違いを説明。「口の形」をその大きな違いの一つに挙げました。

エーブルソンによると、手のない魚は瞬時に口を大きく開いて獲物を捕らえねばならず、口の仕組みはとても精巧です。「魚の気持ちがわかるかなと思って」と制作した魚の口の模型を頭にかぶって動かすと、会場からは大きな歓声が。口の中にもう一つの口があるうつぼや、魚同士が口をつつきあって喧嘩をするビデオを見ながら、海の生物たちの多様な姿を学びました。

続いてカゴマトダイとアオブダイの口を制作。まず、エーブルソンの用意した型紙をカーボン紙で厚紙に転写し、はさみで切り抜きます。自由に色や模様を加えたら割ピンで各パーツを留め、ピンを輪ゴムでつないで完成です。身近な素材でつくったオリジナルの魚の口に、こども達は夢中の様子。「親子で沖縄の海に潜って魚を一杯見て来たばかり。頭の中に魚が沢山泳いでいるから、とてもおもしろい」とのコメントもあり、ものづくりを通して身の回りの生物の構造に触れる、充実した夏の時間となりました。

夏休みキッズスペシャル

「骨」展ディレクターの山中俊治はプロダクトデザインのほか、ロボットの開発にも携わっています。山中のロボットデザインの仕事において欠かせないパートナーである未来ロボット技術センター(fuRo)のメンバーが、移動ロボットHalluc II(ハルク・ツー)と共に満を持して21_21 DESIGN SIGHTにやってきました。

所長の古田貴之の軽快なトークでショーは進められました。まず始まったのはHalluc II開発の歴史から。前身であるハルキゲニアというロボットは古代の生物に由来しています。単に動くロボットではなく、未来の乗り物を目指しロボットと自動車の技術を融合して開発されたのがHalluc IIでした。それぞれ7つのモーターを駆使した8本の脚には多関節モジュールが装備され、状況に応じて変幻自在に移動します。自動車は4輪であるために、前後などの限定された移動しかできません。自動車よりも滑らかに、より自由に動くものをつくろうという山中の提案のもとHalluc IIは生まれました。

Halluc IIが変形するたびに、会場からは拍手や歓声があがります。関節を曲げ柔らかな足取りで前進をしたり、歩きながら床に転がった棒をまたいでみたり。子どもたちの「がんばれー」の声がかかると動くHalluc IIは、まさに生き物のようでした。

「骨から美しいものにしよう」という志のもとにつくられたHalluc IIには、中の構造を隠すような化粧カバーは存在しません。すべてのパーツが必要な骨格であり、骨そのものが動いているという仕組みです。動きや仕組みから考えていくことがものづくりである、とショーに来場した山中はコメントしました。遠隔操縦で動くHalluc IIは、免許がなくても安心な、未来には欠かせないロボットなのかもしれません。

ショーの後は特別に子どもたちがHalluc IIを持ち上げたり、実際にハンドルを握って操縦したりする場面も。夏休みにふさわしい、にぎやかなイベントとなりました。

ワークショップ1 「こわしてつくろう!ダイソン親子ワークショップ」

デザインとエンジニアリング、双方の視点から楽しめる「骨」展。ジェームズ ダイソン財団の協力で行われた親子ワークショップは、「デザインエンジニアってどんな人?」という問いから始まりました。「外側を綺麗につくるだけでなく中の構造も同時に考え、スケッチやプロトタイプをもとに手を動かし、皆で話し合いながらつくる」というダイソンのものづくりは、本展の考え方に通じるところがあります。

親子で1台の掃除機を解体してその構造を学んだ後は、エンジニアとの組み立て競争。途中、本展ディレクターの山中俊治が一組一組に声をかけるシーンもあり、エンジニアは「きちんと丁寧に」作業することが早く組み立てるコツだと教えます。続いて、掃除機の「骨」(部品)を使い「○○をするロボット」をテーマに自由に制作を開始。誰もが真剣な眼差しで部品を観察し、どの部分に使うのか、どんな仕組みでどのような動きをするのか、試行錯誤が続きました。

完成後の発表会では、絵本を読む「ヨムくん」や消防士の「消火ロボット」、長い首を使って挨拶する「ハローちゃん」や犬型ロボットの「いちごちゃん」、魚をぶらさげて猫と遊ぶ「キャットくん」や買い物係の「カイくん」など、大小さまざま、色とりどりのロボットで会場は大いに賑わいました。私たちに最も身近なプロダクトのひとつ、掃除機を題材に親子でデザインエンジニアを体験したひとときとなりました。

「U-Tsu-Wa/うつわ」展では、ルーシー・リィーが戦中戦後に手がけた陶のボタンが特別に展示されています。そんな陶のボタンをつくるこども向けワークショップが陶芸家の岡崎裕子を講師に迎えて行われました。

まず、実際のルーシー・リィーのボタンを見て、これからつくるボタンのイメージを膨らませ、制作開始です。1つめは、土の扱いに慣れるため、ルーシー・リィーのボタンをまねて、棒状に伸ばした土を結んで、みんなで同じものをつくります。2つめのオリジナルボタンの制作では、植物や動物をモチーフにしたものや、表面に模様をつけたり、色化粧を鮮やかに施したものなど、こどもたちの自由な発想から生まれた個性的なボタンがたくさん並びました。

岡崎の丁寧な指導のもと、こどもたちは制作を楽しんだ様子で、1ヶ月後の焼き上がりを心待ちにしていました。

12月20日、クリスマスを前に、21_21 DESIGN SIGHTにたくさんのリーフキッズが登場しました。写真は、「セカンド・ネイチャー」展参加作家のひとりで、フラワーアーティストの東信によるこども向けワークショップ「リーフキッズになろう!」の様子です。

ワークショップではまず、東のイラスト入り特製カタログで、ペラ、レザーファン、イタリアンルスカスなど、この日に使う10種類以上の草葉についてお勉強。こどもたちは、めずらしい草葉を手に取ったり、においを嗅いだりしながら、自分のオリジナルマントのための材料を選びます。続いて、緑色に染められたネットに草葉をからめながら、思い思いに制作を始めました。

東はこども達一人一人に丁寧に声をかけながら、「茎が長いものからからめていく」ことなど、制作のコツを伝授。「地道な作業だな」とつぶやくこどもには、「じゃないとリーフキッズになれないよ」と、特有のユーモアで返します。東によるマントのフィッティングには、こどもたちもモデル気分で応じました。

あっという間に制作時間が終了し、完成したマントをまとったリーフキッズは、東の作品「LEAF MAN」と一緒に記念撮影。孔雀の羽のように華やかなマント、簑のようにぎっしりと葉が編み込まれたマントなど、十人十色のリーフキッズ。ワークショップ終了後には、マントを着たまま帰るこどももいるなど、大満足の様子でした。

11月30日、ガーデナーのディビット・ポラードと建築家の和久倫也によるこども向けワークショップ「小枝でまちを作ろう!」が開催されました。

ポラードと和久は、この夏から、国立や奥多摩などで採集してきた木の枝を使って家を作るプロジェクト「Natural House」を行ってきました。今回のワークショップは参加者がこの家を中心に見える景色をスケッチし、そこから自由に建物や乗り物を枝で表現し、街を作り上げるというもの。制作用に東京ミッドタウン内で集めた枝も特別に加えられました。2人がこの日のために21_21 DESIGN SIGHTのテラスに建てた家には、イチョウ・カエデ・サクラなどの枝が使われ、使い終わったトマト缶で枝と枝をつなぐアイデアに、来場者は驚きの様子でした。

こどもたちは真剣な様子で枝を選び、ポラードと和久に手伝ってもらいながら制作を行っていました。次第に周りで見ていた父兄も制作に参加し、色とりどりのテープやネットや洗濯バサミなどで飾り付けをし、個性的で賑やかな街が完成していきました。会場では、青空の下、親子の楽しそうな笑い声が響いていました。

「枝のさまざまなかたちや質感を直接肌で感じてもらいたい。そこからインスピレーションを受け、デザインした街を自分の手で作り上げることでこどもの創造性が高まるのではないか」とポラードと和久。

私たちのすぐそばにある自然について改めて考えるきっかけを与える今回のワークショップは、展覧会のテーマ「セカンド・ネイチャー」につながっていました。

Begin the Beguine

(略)85年にヨゼフ・ホフマンのデザインした椅子を燃やして作品をつくったことがあるんです。

トーネットの有名な曲げ木の椅子にスチールをどんどん巻きつけ、その接点を全部溶接し、最後に木部に油をしめらせ燃してしまい、外のスチールだけを残したんですが、椅子を燃やした時、いかに椅子が身体的であるかということを痛切に実感しました。 それまでは観念的にとらえていたんですが......、もう二度とつくりたくないと思いました。

(『CHANCE』1988年 Summer No.7)