contents

2019年11月 (6)

デザイナーたちが、デザインの過程において生み出すスケッチや図面、模型。それらは、多くの人々の目に触れる完成品に比べて、あまり光が当てられません。しかし、そんな「秘められた部分」にこそ、デザインの大切なエッセンスは刻まれています。

2019年11月22日、いよいよ開幕となる企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」では、日本デザインコミッティーに所属する幅広い世代の現メンバー26名によるスケッチ、図面、模型、メモといった多様な「原画」を紹介します。それらを間近で目にすることは、今後のものづくりを担う人々にとって、刺激と示唆にあふれた体験になることでしょう。

展覧会ディレクターにはデザインエンジニアであり、日本デザインコミッティーの最も若い世代に属する田川欣哉を迎え、世代や領域が異なる人々の結節点となり、日本の出会いんの豊かな蓄積を未来の創造へと活かすきっかけになることを目指します。

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)View of Lobby

「原画が生まれるところ」(映像:ドローイングアンドマニュアル)

「原画が生まれるところ」(映像:ドローイングアンドマニュアル)"Where Original Ideas Are Born" (Film Production: DRAWING AND MANUAL)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)View of Gallery 2

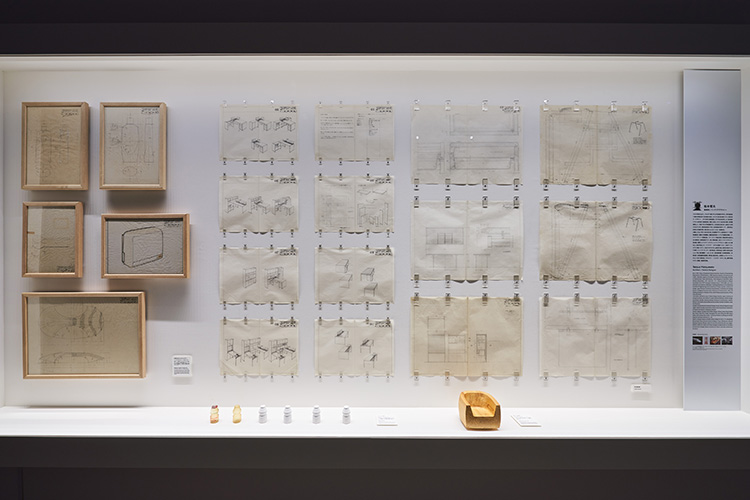

松本哲夫 展示風景

松本哲夫 展示風景Exhibit view (Tetsuo Matsumoto)

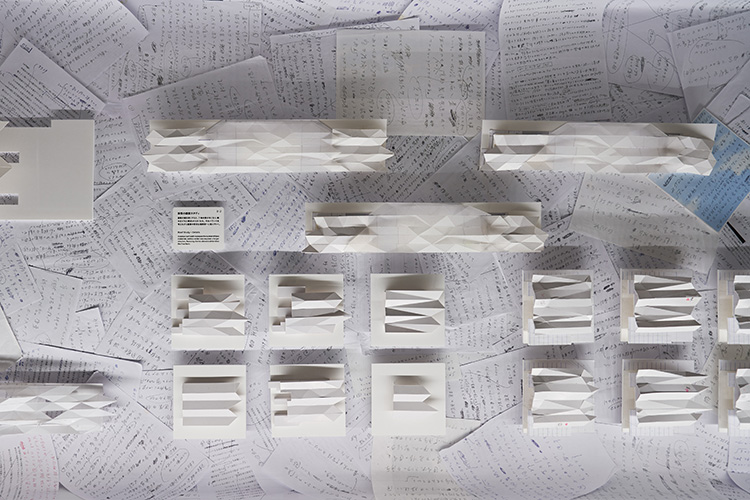

新見 隆 展示風景

新見 隆 展示風景Exhibit view (Ryu Niimi)

隈 研吾 展示風景

隈 研吾 展示風景Exhibit view (Kengo Kuma)

「作家たちの椅子」

「作家たちの椅子」"Chairs Designed by Committee Members"

撮影:吉村昌也/Photo: Masaya Yoshimura

2019年11月22日よりはじまる企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」。1953年の設立以来、すぐれたプロダクトの選定やデザイン展の開催を通して、日本のデザインに貢献し続けてきた日本デザインコミッティーの幅広い世代の現メンバーたちが、創造の過程で生み出したスケッチ、図面、模型の数々を紹介します。

今回のレポートでは、本展映像作品「原画が生まれるところ」の撮影にあたり、メンバーの鈴木康広の研究室を訪れた様子をご紹介します。

2019年9月13日、東京大学先端科学技術研究センター。ドローイングアンドマニュアルは撮影のため、同センター内にある鈴木の研究室を訪ねました。

当日、鈴木は引越しの最中にあり、内装を塗ったばかりという新たな研究室にて撮影は行われました。

2001年から現在に至るまで、ツバメノート株式会社の無罫のノートでスケッチを行っている鈴木。現在は廃版となってしまった、灰色の背表紙のノートを用い、特に使用順を設けず、手に取ったノートの余白に描いていると言います。鈴木は、ノートに描かれた過去のスケッチに偶然出会うことで、当時気づけなかったことが分かると続けました。その後、鈴木が大学生の頃に描いていたパラパラマンガなどにも話が及びました。

デザインの「原画」は、どのような場所で生まれるのでしょうか。本展会場では、「原画」の見方の手がかりとして、日本デザインコミッティーの現メンバー、原 研哉、伊藤隆道、鈴木康広、山中俊治の創造の現場を、ドローイングアンドマニュアルが撮影した映像作品「原画が生まれるところ」を展示します。

メンバー26人の「原画」とともに、どうぞご期待ください。

2019年11月10日、ギャラリー3では、「星筐~循環する四季の庭」が開催されました。

「星筐」は、「響の宇宙から聴く者それぞれが音の星座を見出すこと」をコンセプトとする音楽作品の創作を発端とし、種子島千座の岩屋や京都清水寺など、各地で星の巡りに即した一期一会の時間を紡ぎ出すプロジェクトです。

今回は、ギャラリー3を都会の洞窟に見立て、雅楽の楽器である「笙」と、超指向性スピーカーを含む立体音響システムにより、空間そのものを楽器化する試みを行いました。

当日は、南中(11時43分)と日没(16時39分)の2回にわたり、雅楽の古典曲「季節の調子」をはじめ、武満 徹「四季 SEASONS」の画像解析によるAIヴァージョンを初公開。また、呼吸するメディアとしての笙の可能性を追求する東野珠実の自作「まばゆい陽射しを仰ぎ見て」、気鋭の現代作曲家 藤倉 大の新作「帯 Obi for Sho and Electronics」の世界初演を通して、古代から未来まで、多様な光と響の庭を巡るような趣向が凝らされました。

高谷史郎(音響オブジェ)、zAk(音響デザイン)、矢坂健司(AIプログラミング)ら一流アーティストとのコラボレーションによって浮かび上がった前代未聞の音響空間は、どなたでも自由にお楽しみいただけるインスタレーションとしても解放され、まさに一期一会の、特別な一日となりました。

2019年11月22日に開幕となる企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」。日本デザインコミッティーに所属する26名の現メンバーたちが、多くの人々の目に触れる完成品をつくり上げるまでの過程で生み出すスケッチや模型を紹介する展覧会です。

開催に先駆けて9月17日、メンバーシップやパートナーの方限定のスペシャルトークイベントを開催しました。登壇したのは、展覧会ディレクターの田川欣哉、会場構成を務める中原崇志、テキストを執筆する土田貴宏です。

まずは、田川が自身の仕事を紹介しました。田川が代表を務めるTakramでは、ビジネスとテクノロジーとデザイン、それぞれのバックグラウンドをもった人々がそれらを組み合わせて仕事をしています。

次に、㊙展のコンセプトを固めた経緯を語ります。

20代の頃、デザインエンジニア 山中俊治のアシスタントを務めながら「つくる人」を目指していた田川は、山中が書類の裏などに描くスケッチに刺激を受けました。つくる人が舞台裏で行うアウトプットを間近に見る興奮が、ものづくりを加速する大事な経験であったと振り返ります。

日本デザインコミッティーは、デザイナー、建築家、評論家が自主的に参加し、1953年の設立以来、世代ごとにバトンを受け継ぎ活動を続けてきました。現在、その最も若い世代に所属する田川は、各分野を代表するメンバー達の「秘められた部分」を公開することが、さらに若い世代のクリエイティブを目指す人々の心の栄養となり、日本のデザインの遺伝子を伝えられるのではと考えました。

続いて、中原崇志の解説を交え、計画中の図面やCGを見ながら会場を巡ります。展覧会ディレクターの田川の意図を踏まえながらも、中原自身が展示ひとつひとつをどのように読み解き、空間として表現しようとしたのか説明しました。

土田貴宏は、専門領域、道具、デザイナーの個性によってさまざまな「原画」のあり方を一挙に見られることも本展の大きな魅力、と言います。日本デザインコミッティー創立メンバーの一人、勝見 勝が「建築家とデザイナーと美術家は、汎地球的な規模における人類文明のため、協力を重ねなければならない」と記したように、多様性が日本のデザインを先に進めていくための重要な要素だと、本展の企画チームは考えます。

さらに、展覧会ディレクターの田川が「裏テーマ」とする、フィジカルとデジタルが結合する未来のデザインのかたちにも話は及びます。本展は、40代から90代までの「つくる人」によるスケッチが、デジタル化を前提とする世代のものづくりに出会うことで、分野だけでなくアナログとデジタルの間にある断崖をつなぐきっかけになることも目指しています。

田川は、この世代から世代への「寄付」のような活動が、本展をきっかけに広まれば、と語りました。

この日は、これまでには開幕前に公開されることのなかった、展覧会の企画段階がすみずみまで紹介され、「㊙展」のタイトルにふさわしいイベントとなりました。

㊙展プレイベント「田川欣哉スペシャルトーク」

開催日:2019年9月17日(火)

会場:東京ミッドタウン・デザインハブ内 インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター

登壇:田川欣哉、中原崇志、土田貴宏

主催:21_21 DESIGN SIGHT

協力:公益財団法人日本デザイン振興会

ギャラリー3では、2019年10月31日から11月4日まで、「2019年度ロングライフデザイン賞受賞展」が開催されました。

グッドデザイン・ロングライフデザイン賞は、長年にわたりユーザーからの高い支持を得て、今後もその価値を発揮し続けるであろうと考えられるデザインを顕彰する賞です。新しいことが尊重される傾向があるデザインの領域において、変わらないことや、継承・伝承することの意義に目を向けた、国際的にもユニークな賞として注目を集めています。この賞が大事にしているのは、「デザインが私たちの暮らしを豊かに支え、日常の風景の一端を形づくってきた」という考え方です。

本展では、アリンコチェアからラジオ体操まで、その最新の受賞作15点を紹介し、私たちの生活に欠かすことのできないアイテム、偉大なマスターピース、誰もが親しんできたプログラムなど、さまざまな分野で長く愛されるデザインの魅力をお伝えしました。東京ミッドタウン内各所で展開された「2019年度グッドデザイン賞受賞展 GOOD DESIGN EXHIBITION 2019」、ギャラリー1&2の「虫展 −デザインのお手本−」最終日とともに、多くのお客様で賑わう週末となりました。

開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

「虫展」ができるまで

ラオスの旅を終えた頃には、虫展の準備が佳境だった。

この展覧会はディレクターの卓さんを中心に企画チームが組まれて、展示構成からマネジメント、空間設計、グラフィックデザインやテキストなど、様々な観点からつくり上げられた。多くの人の膨大な労力とともに、展覧会の準備は進んでいった。とはいえ、企画のためのミーティングはいつも好奇心に満ちていた。福井敬貴さんが毎回、色々な昆虫標本を持ってきて見せてくれたので、みんなで囲みながら、昆虫の特徴を教えてもらうのを楽しんだ。

企画チームのメンバーは虫に関しては素人だったから、それぞれが可能な限り調べて、研究者や「虫屋」の方の意見をもらうことも重要だった。それと同時に常に考えていたのは、21_21 DESIGN SIGHTでしかできない「虫展」のあり方、「デザインのお手本」という視点からの虫展のかたちである。博物館でない場所で虫を扱う意味を、メンバーで議論し続けた。

昆虫標本はどう展示するのがよいのか?どうしたら子どもも大人も楽しめるものになるのか?そもそも、この展覧会が伝えたい「デザインのお手本」としての虫とはどんな存在か?半年以上に渡り長い会議を毎週開催して、展覧会のことを考え続けてきた。ちなみに、わたしを含めた企画チームのメンバーが今回学んだことは、結局のところ「昆虫は全然わからない」ということだった。研究者ですらわからないことの方が圧倒的に多いという。調べても調べきれない虫たちを考え続けた日々が、今となっては愛しい。

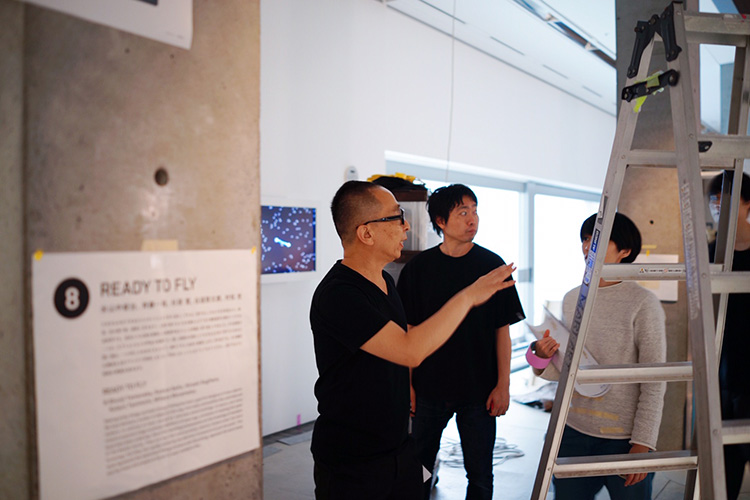

7月中旬、虫展は設営の真っ只中だった。展示台が次々と会場に運び込まれ、出展作家が会場内で作品の設置をしている。700倍に拡大された「ゾウムシの脚」が現れて、隈 研吾さんと3名の構造設計家による3つの「トビケラの巣」もだんだんと組み上げられ、小檜山賢二さんの写真も掲げられ、会場は少しずつ展覧会らしくなる。山中俊治さんの昆虫のロボットはなかなか思うように動かないらしく、現場での調整が続いていた。帰国後に岡さんが編集を進めていたラオスの映像も、ついに投影された。展示後半の廊下のなかで、小林さんが蛾と一緒に踊り続けている。全部の作品については書ききれないけれど、作家も企画チームのメンバーも、朝から晩まで現場で作業を続けていた。卓さんも連日会場を歩き回って、細かい部分を企画チームや作家の方々と話し合っていた。

展覧会は、現場での調整がとても多い。展示台の位置関係やパネルの位置関係など、設計図から変わることだっていくらでもある。設営のスケジュールが押していて、少し現場はピリついていたけれど、卓さんはずっとにこやかだった。にこやかながらも、細部まで全く妥協はしていなかった。「この展示の仕方、最高だね」と笑いつつ、改善提案を次々とする。一つひとつの作品がよりよく見えるように、お客さんが楽しめるように。終わりが見えない作業だけれど、数日後には展覧会が始まるという緊張感のなかで、準備は進められ、ついに虫展は7月19日に開幕した。

3ヶ月以上の会期を経て、この記事が公開される頃にはもう閉幕が近い。企画展だから、終わりを迎えるのは当たり前だ。でも、今回出会えた未知の魅力に満ちた存在への好奇心や、そしてラオスでの強烈な記憶は、きっとずっと消えることはないだろう。そして会期中に訪れてくれた人にとっても、今回の「虫展」が発見や楽しさ、新たな疑問などを見つけてもらえる展覧会になっていたのなら、とても嬉しい。全6回に渡った虫展日記、お読みいただきありがとうございました。

終わり

文・写真 角尾 舞