contents

三宅一生 (65)

ギャラリー3では、2024年8月28日(水)から9月8日(日)まで「ISSEY MIYAKE LE SEL D'ISSEY: Imagination of Salt」を開催しています。

まず来場者を迎えるのは、ギャラリー3の手前から立ち上がるミストです。ほのかに香水が薫るこの白いミストは定期的に噴出し、通りかかる誰もが香りを楽しむとともに、目に見えない香りを視覚的に感じることができます。ギャラリー内の展示は、「自然は最高の調香師である」という三宅一生の言葉から始まります。1994年、〈水〉の香りを表現した「ロードゥイッセイプールオム」を発表し、香りの世界に革命を起こした三宅は、再び本質的な自然のエレメント〈塩〉からインスピレーションを得たのです。

会場では、新しい香水「ル セルドゥ イッセイ オードトワレ」と本展に関わった3人のクリエイターの言葉も紹介されています。調香師カンタン・ビシュの「塩に宿る精神」、映像などのビジュアルイメージを手がけたマーカス・トムリンソンの「着想源はアートとテクノロジー」、そして新香水のボトルデザインと、本展の会場を手がけた吉岡徳仁の「ボトル:光を放つこと、その力」。それぞれのメッセージとともに、展示された香り、ボトル、映像、ボトルデザインのプロセスを通じて、本来香りのない〈塩〉というテーマをどう表現していったのか、興味を掻き立てます。

「ル セルドゥ イッセイ オードトワレ」は、8月28日より21_21 NANJA MONJAでも先行販売しています。ぜひお手にとってお楽しみください。

撮影:金谷龍之介

ギャラリー3では、2024年4月29日(月・祝)まで『ISSEY MIYAKE 三宅一生』刊行記念展を開催しています。

この春、ドイツのTASCHEN社から刊行された書籍『ISSEY MIYAKE 三宅一生』の刊行記念展である本展は、デザイナー三宅一生の片腕として、50年にわたり三宅の創造を支えてきた北村みどりのメッセージからはじまります。北村は今回の出版にあたり、2016年版の同名書籍と同様、責任編集を務めました。

展示のメインとなるのは、本書の表紙と裏表紙を飾る衣服作品《リズム・プリーツ》(2024年再制作)です。1989年、パリのISSEY MIYAKE 1990年春夏コレクションで発表されたこのドレスは、アンリ・ルソーの絵画《夢》に着想を得て制作されたシリーズのひとつ。楕円、丸、四角の形をしたプリーツ素材の、平面が立体にダイナミックに変容するさまは、デザインを通して驚きと喜びを伝えつづけた三宅の仕事を象徴するものです。会場では、2つの作品の平面と立体それぞれを見ることができます。

奥の壁には、《リズム・プリーツ》の写真が載った、ISSEY MIYAKE 1990年春夏コレクションのポスター4枚が展示されています。シーズンビジュアルとして、撮影をアメリカの写真家アーヴィング・ペン、レイアウトとタイポグラフィを日本を代表するグラフィックデザイナー田中一光が手がけました。かねてからペンを尊敬していた三宅たっての希望で、1986年からはじまったペンによるコレクションの撮影から生まれた写真は、田中がデザインするポスターとなり、その協業は1999年まで13年間続けられました。その間のペンと三宅のお互いを尊重したクリエーションは、全ての撮影に立ち会った北村のディレクションにより、21_21 DESIGN SIGHT企画展「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」(2011年)で広く公開されました。

会場には本書がディスプレイされているほか、ライブラリーで手にとって内容を見ることができます。会場デザインは建築家の西澤徹夫が手がけました。

冒頭の北村のメッセージでは、「デザインには希望があると僕は信じている。デザインは驚きと喜びを人々に届ける仕事である」という三宅の言葉を紹介し、本展が来場者と希望を共有する機会になることを願っています。

『ISSEY MIYAKE 三宅一生』

TASCHENより2016年に刊行した同名書籍の増補改訂版。

2015年以降の仕事を新たに加え、三宅一生の1960年から2022年までの全仕事を集大成としてまとめた。 衣服デザインを主軸に、展覧会企画、出版など幅広い領域に及ぶ三宅の仕事の全貌を、貴重な資料を含む多くの写真で紹介する、三宅一生の仕事とその視点を知るための究極の1冊。

企画・責任編集:北村みどり

エッセイ:小池一子

出版:TASCHEN

ハードカバー、30×30 cm、448ページ、3.20 kg、英語・日本語併記、税込16,500円

2024年4月22日より21_21 DESIGN SIGHT NANJA MONJA、ISSEY MIYAKE一部路面店にて国内先行発売

Photo: Masaya Yoshimura

世界各地の建造物や自然を巨大な布で"梱包"するプロジェクトで知られる、現代美術家の故クリストとジャンヌ=クロード。

二人が1961年に構想を始めたパリのエトワール凱旋門を梱包するプロジェクト「L'Arc de Triomphe, Wrapped」が、2021年9月18日から10月3日の16日間にわたり実現しています。二人の遺志を継いで60年越しに立ち現れた光景は、公式ウェブサイトで世界中から見ることができます。

これまで21_21 DESIGN SIGHTでは、2010年の「クリストとジャンヌ=クロード展 LIFE=WORKS=PROJECTS」、2017年の企画展「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」を通して、二人の活動の軌跡を紹介してきました。

そして現在、ギャラリー1&2の1階スペースでは、パリの「L'Arc de Triomphe, Wrapped」プロジェクトチームから受け取った、エトワール凱旋門を包む布とロープを展示しています。本展示は10月15日まで無料でご覧いただけます。ぜひお立ち寄りください。

現地を訪れることが難しい今、少しでも多くの方がこの壮大なプロジェクトに触れる機会となることを願います。

Christo and Jeanne-Claude "L'Arc de Triomphe, Wrapped, Paris, 1961-2021"

Christo and Jeanne-Claude "L'Arc de Triomphe, Wrapped, Paris, 1961-2021"Photo: Benjamin Loyseau

© 2021 Christo and Jeanne-Claude Foundation

Photo: Masaya Yoshimura

Photo: Masaya YoshimuraANSA通信は、1945年に設立されたイタリアを代表する通信社です。このたび、旅と芸術、美をテーマとした特集記事で、「日常生活のためのプロダクトやインテリアに焦点を当てる世界の数多くのデザインミュージアム」のうち、「歴史的建造物もしくは著名建築家の手による壮観な建築空間に居を構える、世界的なデザインミュージアム10館」のひとつとして、以下のミュージアムとともに、21_21 DESIGN SIGHTが紹介されました。

トリエンナーレ・デザインミュージアム(イタリア/ミラノ)

デザインミュージアム(イギリス/ロンドン)

ヴィトラ・デザインミュージアム(ドイツ/ヴァイル・アム・ライン)

デザインミュージアム(フィンランド/ヘルシンキ)

デザインミュージアム(スペイン/バルセロナ)

装飾美術館(フランス/パリ)

デンマーク・デザインミュージアム(デンマーク/コペンハーゲン)

アート&デザインミュージアム(アメリカ/ニューヨーク)

東大門デザインプラザ(韓国/ソウル)

21_21 DESIGN SIGHTについては、「日本の東京・六本木には、デザインおよびその潮流を読み解くことのできる、大変興味深い21_21 DESIGN SIGHTがある。2007年にデザイナーの三宅一生によって創立されたこのデザイン施設は、建築家 安藤忠雄設計のスチールとガラスによる未来的な建築が緑地庭園の一角に居を構え、卓越した充実のプログラムを誇っている」と評するほか、「この施設の設立理念は、単なる展示紹介の場を超えて、我々の日常生活を豊かにするデザインの可能性を探求する場を創出し、我々をとりまく世界やものごとに対する様々な視点や見方を提供しながら、人々のデザインへの関心を高めることである」と紹介しています。

記事全文(イタリア語)はANSAウェブサイト〈© Copyright ANSA〉をご覧ください。

2019年1月19日、ギャラリー3にて「OBI KONBU」展が始まりました。

会場に入ると、鮮やかな21色のトートバッグが目に入ります。その質感からKONBUと呼ばれるこのバッグは、特殊な複数の細い糸で編み上げた大きなバッグを、1/4に縮ませた後に染色するという、独自の製法により生み出されたものです。

編立から整形に至る製造工程を短い映像で観ることができるほか、各プロセスのサンプルを実際に手に取って、その独特の手触りを感じることができます。

奥のコーナーには、平面にたたまれた時の形状からOBIと名付けられたリュックとトートバックが展示されています。これは、熱を加えることで硬化する特殊な糸を用いたジャージ素材をバッグの形に裁断縫製し、折りたたんで熱プレスをかけたものです。

バッグを構成するすべてのパーツを解体したパネルとリズミカルな映像で、構造の新しさとユニークさを観ることができます。

常にリサーチと研究開発を重ね、素材からものづくりを始める三宅デザイン事務所(MIYAKE DESIGN STUDIO)の最新作を、ぜひ会場でご覧ください。

国内外の美術館で開催されるデザインに関連する展覧会をご紹介します。

装飾美術館「ジャポニスムの150年」

2018年11月15日(木)- 2019年3月3日(日)

現在、フランス・パリの装飾美術館で「ジャポニスムの150年」展が開催されています。

19世紀末から今日まで150年にわたる日仏間の芸術的関係性に焦点を当てた本展は、同館が所蔵する日本美術品から厳選された作品を中心に、日本から貸し出された作品、日本の影響を受けて欧州で制作された作品を加えた約1,400点で構成されています。展示作品は、美術工芸作品からプロダクトデザイン、グラフィックデザイン、衣服デザインなど幅広いジャンルや時代にわたります。

展覧会は〈発見者〉〈自然〉〈時間〉〈動き〉〈革新〉という5つのテーマに沿って展開され、そのうち〈発見者〉〈動き〉〈革新〉の展示室には、IKKO TANAKA ISSEY MIYAKE「NIHON BUYO」をはじめとする21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人である三宅一生の仕事が紹介されています。また本展には、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターの川上典李子がキュレーターの一人として参加しています。

本展は、2019年2月までパリを中心にフランスにて開催される文化芸術事業『ジャポニスム 2018:響きあう魂』の公式企画の一つとして、国際交流基金とパリ装飾美術館の共催で開催されています。

イタリアの建築デザイン誌『domus』が、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人、三宅一生の仕事を特集しました。

『domus』のゲスト編集長に就任したイタリア出身の建築家・デザイナー、ミケーレ・デ・ルッキは、かねてよりデザイナー 三宅一生の仕事に大きな関心を寄せ、この春、インタビューのために来日しました。

インタビューでは、デ・ルッキが同じクリエイターという立場から三宅のデザイン思想について質問を投げかけました。また誌面では、販売を目的とせずスタディーとリサーチのためにつくられた未発表プロジェクト「Session One」を通して、三宅のものづくりに対する姿勢や手法が紹介されました。さらに、「Session One」から生まれた服が、写真家 ジェームス・モリソンによって撮影された作品も公開されています。

『domus』April Issue "Silence"(88-100ページ)

『domus』April Issue "Silence"(88-100ページ)インタビュー・テキスト:ミッケーレ・デ・ルッキ(Michele De Lucchi)

写真:ジェームス・モリソン(James Mollison)

2018年4月18日、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3にて「Khadi インドの明日をつむぐ - Homage to Martand Singh -」展が開幕となります。

簡素で美しい生活様式やテキスタイルをはじめ、今日でも手仕事による技法や歴史、文化が色濃く継承されているインド。なかでも「カディ(Khadi)」と呼ばれる綿布は、ものづくりのオートメーション化が著しい近年も、手紡ぎ、手織りによってインド各地でつくられています。

インド・テキスタイルなどの幅広い文化復興活動で知られるマルタン・シン(Martand Singh、1947-2017)は、インドの独立、雇用、死生、創造という観点からカディを「自由の布」と呼んでました。

本展では、つくり手そのままの表情を見せるカディとその思想を、マルタン・シンの活動の根幹を担ってきた人々を現地で取材した映像とともに紹介します。インドのものづくりに宿る精神と息吹をご体感ください。

写真:吉村昌也/Photo: Masaya Yoshimura

ギャラリー3 外観

ギャラリー3 外観21_21 DESIGN SIGHTは2007年3月に開館しました。

開館の背景は、創立者である三宅一生が、1980年代、イサム・ノグチ、田中一光、倉俣史朗、安藤忠雄らとともに、日本におけるデザインミュージアムの重要性について語りあったときに遡ります。

その熱い想いはそのままに、生活を豊かに、思考や行動の可能性を拡げるデザインの役割を、探し、見出し、つくっていく拠点となりました。

ディレクターは、デザインの現状、制作の現場をよく知るデザイナーの三宅一生、佐藤 卓、深澤直人。アソシエイトディレクターはジャーナリストの川上典李子です。これまでに34の展覧会を開催し、デザインの視点から、生活、社会、文化について考え、世界に向けて発信し、提案を行なってきました。そして10周年を機に、佐藤 卓が館長に就任します。

2017年3月31日には、新たな活動拠点「ギャラリー3」を開設します。ここでは、世界各国の企業をはじめ、教育・研究・文化機関等との密な連携によって、実験的なプログラムに取り組んでいきます。誰もが自由にデザインに触れられるスペースが拡がります。

21_21 DESIGN SIGHTは、今日までの歩みを大切に、「デザインの視点でさらに先を見通す」活動を続けていきます。

21_21 DESIGN SIGHT opened in March 2007.

The story behind the opening of 21_21 DESIGN SIGHT goes back to the 1970s, when its Founder Issey Miyake started to discuss the importance of establishing a design museum in Japan with Isamu Noguchi, Ikko Tanaka, Shiro Kuramata, and Tadao Ando. 21_21 DESIGN SIGHT sprang from that discussion and became a nexus from which to search, find, and create the ongoing role of design. Design is a process that enriches life and expands the potential for thoughts and actions.

The Board of Directors is comprised of Issey Miyake, Taku Satoh, and Naoto Fukasawa, three designers who are well acquainted with the contemporary status of design and the creative scene; and journalist Noriko Kawakami who acts as Associate Director. 21_21 DESIGN SIGHT has introduced numerous ideas and proposed a variety of design solutions to the world through 34 exhibitions. Each exhibition opened a dialogue on our life, society and culture from design point of view. In honor of the 10th anniversary. Taku Satoh has been named as its overall Director.

On March 31, 2017, we will open Gallery 3. Here, we will implement experimental programs in close collaboration with corporations, schools and cultural institutions throughout the world. We wanted to expand our space so all could experience the power of design.

21_21 DESIGN SIGHT continues to evolve, treasuring the decade that is now behind it and always looking toward the future.

ギャラリー3 エントランス

ギャラリー3 エントランス ギャラリー3 内観

ギャラリー3 内観 ギャラリー3 内観

ギャラリー3 内観写真:吉村昌也

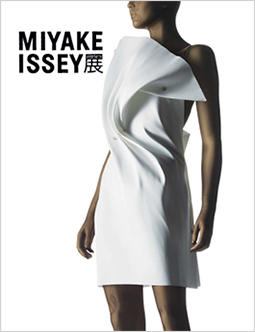

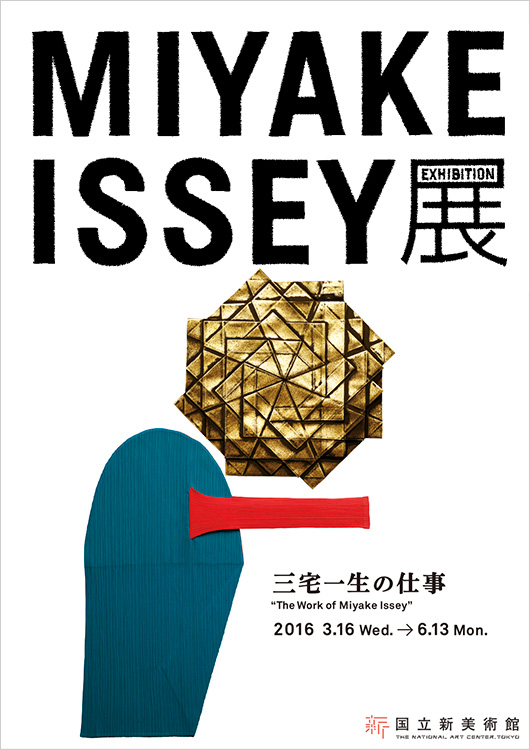

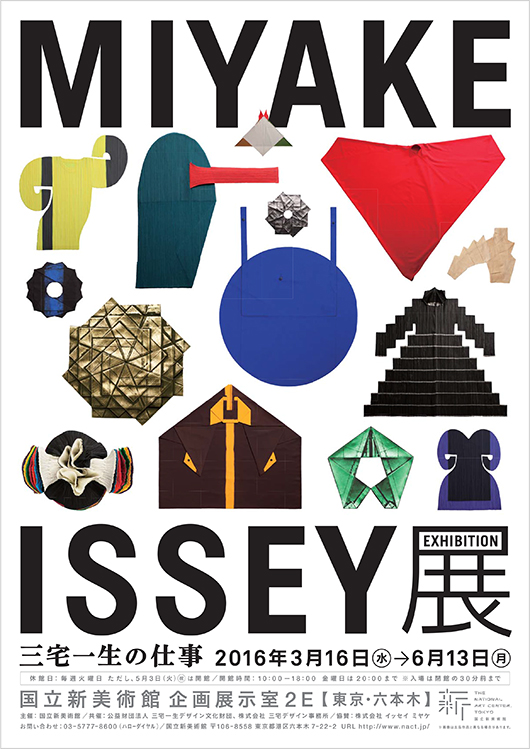

国立新美術館で、2016年6月13日まで開催中の「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」。21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人でデザイナーの三宅一生が、1970年に三宅デザイン事務所を立ち上げてから現在に至るまでの仕事を紹介する展覧会です。

ここでは、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターの川上典李子が、同展覧会にあわせて発行されたオフィシャルカタログの見どころを紹介します。

「出発にはいつも期待と不安がある。美術大学を卒業し、パリへと旅立った。オートクチュールを学び、五月革命が起こった。そのパリで、モードは継続のうちにすでに完成されていて、自分がやることはそこにはないと思った。身体、言語、国籍のハンディも感じた。けれど、デザインは発見なのだから、一般の人たちのために自分ができることを見つけていこうとものづくりと始めた。その途上で、たくさんのすばらしい人たちとの出会いがあった。......」

国立新美術館で6月13日まで開催されている「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」展。

開催にあわせて発行された公式カタログ兼書籍には、上記のように始まる三宅の文章が収められています。「服のデザインは着る人をワクワクさせるだけでなく、着る人を取り巻く社会もよくできると信じている」、「デザインは生き物であって、常に追い求め行動を起こさないと人を惹きつけることも次の時代に引き継ぐこともできない」との一文も......。

身体を解放し、心を自由にする可能性に満ちたデザインで、次の時代を開いてきたことが伝わってくる展覧会会場のセクション「A」。従来の衣服には使われることのなかった素材や手法にも果敢に挑み、工学的なアプローチをも試みていたことを知るセクション「B」、三宅一生の原動力となってきた複数のテーマを探るセクション「C」。

大きく3つの軸で紹介されている衣服は、21_21 DESIGN SIGHTで2010年に開催した企画展「REALITY LAB―再生・再創造」展の参加作家でもある岩崎 寬の撮りおろし写真で収録されています。素材の特色、細部の工夫。写真を通して見ることでの再発見も。吉岡徳仁が紙と透明樹脂で制作したボディのディテールも、岩崎の写真はしっかりととらえています。

1970年代にまで遡り進行形のプロジェクトまで、長い時間を費やして厳選された展示作品の各々について、制作年はもちろん素材に関するデータが丁寧に添えられているのも、本書の醍醐味。三宅をよく知る7名の寄稿者の原稿はもちろん、「素材」「プリーツ」「IKKO TANAKA ISSEY MIYAKE」「A-POC」「132 5. ISSEY MIYAKE」「陰影 IN-EI ISSEY MIYAKE」に関する文章も、その創造の源流とは何か、私たちが考えを巡らせるうえで実に貴重なものです。

読み進めたり戻ったり、ページをめくるほどに活動全体を貫く視点を改めて感じ、展示作品を一点一点目にしていったときの気持ちが強く蘇ってきました。会場で感じたとてつもないエネルギーが、この誌面からも湧き出ている! ―そう感じるのは、私だけではないでしょう。

川上典李子

ISSEY MIYAKE《ハンカチーフ・ドレス Spring/Summer 1971》1970年

「グリッド・ボディ」デザイン:吉岡徳仁デザイン事務所

撮影:岩崎 寬

ISSEY MIYAKE《ウォーターフォール・ボディ Autumn/Winter 1984》 1984年

「グリッド・ボディ」デザイン:吉岡徳仁デザイン事務所

撮影:岩崎 寬

ISSEY MIYAKE《フラワー・プリーツ Spring/Summer 1990》1989年

撮影:岩崎 寬

132 5. ISSEY MIYAKE 《スクエア・ウール》 2015年

撮影:岩崎 寬

"MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事"

監修:三宅一生

青木 保(国立新美術館長)

企画:北村みどり

編集:国立新美術館

公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団

株式会社求龍堂

アートディレクション:佐藤 卓

撮影:岩崎 寬

発行:株式会社求龍堂

(国立新美術館および全国の書店で販売)

発売日:2016年3月16日

定価: 2,800円(税込)

表記 : 日本語・英語

(一部中国語、フランス語)

国立新美術館「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」

2016年3月16日(水)- 6月13日(月)

休館日:火曜日(ただし、5月3日は開館)

会場:国立新美術館 企画展示室2E

開館時間:10:00 - 18:00 金曜日は20:00まで(入場は閉館の30分前まで)

観覧料(税込):当日 1,300円(一般)、800円(大学生)/前売・団体 1,100円(一般)、500円(大学生)

主催:国立新美術館

共催:公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団、株式会社 三宅デザイン事務所、株式会社 イッセイ ミヤケ

お問い合わせ:03-5777-8600(ハローダイヤル)

21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人でデザイナーの三宅一生の仕事を紹介する展覧会「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」が、国立新美術館にて開催されています。開幕初日の会場を訪れた同アソシエイトディレクターの川上典李子が展覧会の見どころをレポート。後編では、各界で活躍する人々のコメントを紹介します。

開幕初日の会場で、21_21 DESIGN SIGHTの企画に関わってくれた多くの方々にも再会できました。「インスピレーションはもちろん、勇気をも周囲にもたらしてくれるイッセイの仕事を賞讃したい。これほどクリエイティブなチームの存在も希有なこと」と展覧会の感想を語ってくれたのはリー・エデルコート氏(2009年、企画展 リー・エデルコート ディレクション「ポスト・フォッシル:未来のデザイン発掘」展ディレクター)。

「U-Tsu-Wa/うつわ ― ルーシー・リィー、ジェニファー・リー、エルンスト・ガンペール」(2009年)出展作家のエルンスト・ガンペール氏は瞳を輝かせながら次の感想を伝えてくれました。「イッセイが大切にする"素材との対話"に満ちています。また、発想を現実化し人々に届けてこそデザインの仕事であるということ。僕が教えてもらった大切なそのことを、この展覧会では多くの人が受けとめることでしょう」。

「会場の最初から最後まで、すべてがつながっている。イッセイとチームの好奇心がすべてに貫かれている!」とはデザイナーのロン・アラッド氏(2008年、第3回企画展 三宅一生ディレクション「XXI c. ―21世紀人」出展作家)。

「三宅一生のMaking ThingsはMaking Think、そしてMaking Reality。デザインはもちろん"次"をきり拓く幅広い動きの原動力になっている」。彼らと話しながら、私もわくわくしていたひとりです。そう、これこそが「喜びをもたらす服を」と考える三宅とチームのエネルギー! 躍動的な空気で満たされた会場で私は、21_21 DESIGN SIGHTが始動した9年前、三宅が記していた次のことばも思い起こし、改めてデザインとは何か、その可能性を考えていました。

「人間がいるところには必ずデザインが存在するし、生きていることがデザインであることを多くの人と分ちあっていきたい。だから始めようということです」

文:川上典李子

国立新美術館「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」 展示風景(撮影:吉村昌也)

国立新美術館「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」

2016年3月16日(水)- 6月13日(月)

休館日:火曜日(ただし、5月3日は開館)

会場:国立新美術館 企画展示室2E

開館時間:10:00 - 18:00 金曜日は20:00まで(入場は閉館の30分前まで)

観覧料(税込):当日 1,300円(一般)、800円(大学生)/前売・団体 1,100円(一般)、500円(大学生)

主催:国立新美術館

共催:公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団、株式会社 三宅デザイン事務所、株式会社 イッセイ ミヤケ

お問い合わせ:03-5777-8600(ハローダイヤル)

21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人でデザイナーの三宅一生の仕事を紹介する展覧会「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」が、国立新美術館にて開催されています。開幕初日の会場を訪れた同アソシエイトディレクターの川上典李子が展覧会の見どころをレポート。前編では、会場の様子をお伝えします。

国立新美術館(六本木)で「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」が開幕しました。三宅一生が活動を開始した1970年に遡り、現在進行形のプロジェクトまで、厳選された百数十点の服や本展のための映像、インスタレーションを含む構成となっています。

会場を入ってすぐ、吉岡徳仁が手がけた紙のグリッドボディで紹介されているのは1970年代の12着。服は第二の皮膚であるということを示すタトゥの柄をプリントしたボディウエアや三宅が一貫して取り組む「一枚の布」を象徴するコクーン・コート、日本に伝わる刺し子や丹前、作業着にも着目し、独自に発展させた服......。衣服を身体から探り、産地や企業との素材開発やアーティストとの恊働にも積極的な三宅の活動の始まりを一望できます。

続くセクションでは、透明樹脂のグリッドボディを用いた吉岡のインスタレーション。プラスティック・ボディやラタン・ボディ、ウォーターフォール・ボディなど、1980年代の「ボディ」シリーズから、幅広い素材や技術を試みながら身体と服との関係を問い続ける三宅の視点が伝わってきます。

その先に待つのは三宅とチームの試みを紹介する広々とした空間、佐藤 卓の構成です。製品プリーツのマシンを用いた「IKKO TANAKA ISSEY MIYAKE」の制作実演もあり、「132 5. ISSEY MIYAKE」に関しては、独自の「折り」に触れることのできる工夫も。試行錯誤のうえで創出してきた服づくりの手法やプロセスをあえて公開するということ。そのことに対する三宅の想いもまた考えずにはいられません。記者会見で三宅は語っていました。「子どもから大人まで、自分もつくりたいと創造意欲をかきたてられるような展覧会にできたと思う」。

出会いと発見の多い庭を巡るような楽しさに驚かされながらこの会場で知るのは、幅広い世界への好奇心にもとづく柔軟な発想、チームの存在、企業との恊働によって、美しく、心に響き、喜びに満ちたデザインを現実のものとしてきた仕事です。

「素材は無限」と一本の糸に遡っての素材の研究や実験を重ね、手の仕事や伝統と現代のテクノロジーを融合させ、他分野の人々も積極的に招きながら革新的でありながらも実用的な服を探る。そのすべての時間が生き生きとした力となって、現在から未来へ、さらに次なる状況を拓こうとしている様子も伝わってきます。

文:川上典李子

>>後編へつづく

国立新美術館「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」 展示風景(撮影:吉村昌也)

国立新美術館「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」

2016年3月16日(水)- 6月13日(月)

休館日:火曜日(ただし、5月3日は開館)

会場:国立新美術館 企画展示室2E

開館時間:10:00 - 18:00 金曜日は20:00まで(入場は閉館の30分前まで)

観覧料(税込):当日 1,300円(一般)、800円(大学生)/前売・団体 1,100円(一般)、500円(大学生)

主催:国立新美術館

共催:公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団、株式会社 三宅デザイン事務所、株式会社 イッセイ ミヤケ

お問い合わせ:03-5777-8600(ハローダイヤル)

デザイナーであり、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人でもある三宅一生の仕事を紹介する展覧会「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」が、2016年3月16日より国立新美術館で開催されます。

デザイナーの三宅一生は、1970年に三宅デザイン事務所を立ち上げ、つねに次の時代を見すえながら、新しい服づくりの方法論と可能性を示しています。一枚の布と身体との関係を基本に、チームと取り組むさまざまな研究開発から生まれた衣服は、革新性と心地よさをかね備え、私たちの生活を活気づけています。

本展は、国立新美術館における初めてのデザイナーの個展であり、1970年から現在に至る三宅の仕事を紹介する、これまでにない規模の展覧会です。厳選した百数十点の服をテーマに沿って展示し、その根底に貫かれている考え方を明らかにします。年齢や性別、国籍を問わず広く多くの方々に、デザインの楽しさや可能性、そしてものを創り出すことの素晴らしさを感じていただける展覧会となることでしょう。

「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」メインヴィジュアル

左:132 5. ISSEY MIYAKE《No. 1ドレス》《No.1 ジャケット》2010年/撮影:岩崎寛

右:132 5. ISSEY MIYAKE《No. 1ドレス》2010年/撮影:岩崎寛

左:ISSEY MIYAKE《フライング・ソーサー Spring/Summer 1994》1993年/撮影:宇土浩二

右:132 5. ISSEY MIYAKE《No. 10 スカート》2010年/撮影:宇土浩二

国立新美術館「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」

2016年3月16日(水)- 6月13日(月)

休館日:火曜日(ただし、5月3日は開館)

会場:国立新美術館 企画展示室2E

開館時間:10:00 - 18:00 金曜日は20:00まで(入場は閉館の30分前まで)

観覧料(税込):当日 1,300円(一般)、800円(大学生)/前売・団体 1,100円(一般)、500円(大学生)

主催:国立新美術館

共催:公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団、株式会社 三宅デザイン事務所、株式会社 イッセイ ミヤケ

お問い合わせ:03-5777-8600(ハローダイヤル)

デザイナーであり、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人でもある三宅一生の仕事を紹介する展覧会「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」が、2016年3月16日より国立新美術館で開催されます。

国立新美術館「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」

2016年3月16日(水)- 6月13日(月)

休館日:火曜日(ただし、5月3日は開館)

会場:国立新美術館 企画展示室2E

開館時間:10:00 - 18:00 金曜日は20:00まで(入場は閉館の30分前まで)

主催:国立新美術館

共催:公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団、株式会社 三宅デザイン事務所、株式会社 イッセイ ミヤケ

お問い合わせ:03-5777-8600(ハローダイヤル)

デザイナーの三宅一生は、1970年に三宅デザイン事務所を立ち上げ、つねに次の時代を見すえながら、新しい服づくりの方法論と可能性を示しています。一枚の布と身体との関係を基本に、チームと取り組むさまざまな研究開発から生まれた衣服は、革新性と心地よさをかね備え、私たちの生活を活気づけています。本展は、三宅一生の仕事を通して、こどもから大人まで、だれもがつくることの楽しさに触れられる展覧会です。

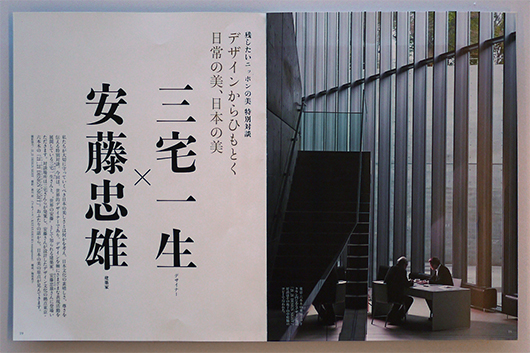

私たちが大切に守っていくべき日本の美しさとは何かを考え、日本文化の素晴らしさ、尊さを伝える『和樂』7月号の特別対談。

21_21 DESIGN SIGHTを設計した建築家の安藤忠雄と、ディレクターのひとりである三宅一生が「デザインからひもとく日常の美、日本の美」をテーマに対談を行ないました。日本の美意識や創造力から生まれたデザインを、次の世代につなげていくための試みとしての21_21 DESIGN SIGHTでの活動から、日本初のデザイン・ミュージアム設立への想いを語っています。

ここでは、10ページにわたる特集の一部を紹介します。

2015年3月28日(土)に放映されたNHK BSプレミアム「三宅一生 デザインのココチ」が、4月23日(木)10:00-11:00に再放送されます。

21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人である三宅一生が、Reality Lab.の若いスタッフとともに徹底的に試行錯誤を繰り返す創造の現場を番組が4ヶ月に渡り密着取材。目下最大のテーマである132 5. ISSEY MIYAKEの、あるシリーズの構想から完成までのプロセスをつぶさに記録しています。

2010年 企画展「REALITY LAB―再生・再創造」展、2012年 企画展「田中一光とデザインの前後左右」、2013年 企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」でも展示された132 5. ISSEY MIYAKEの創造の過程と三宅一生の仕事の現場を、ぜひご覧ください。

写真提供:NHK

2015年3月28日(土)14:30-15:30、NHK BSプレミアムにて「三宅一生 デザインのココチ」が放映されます。

21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人である三宅一生が、Reality Lab.の若いスタッフとともに徹底的に試行錯誤を繰り返す創造の現場を番組が4ヶ月に渡り密着取材。目下最大のテーマである132 5. ISSEY MIYAKEの、あるシリーズの構想から完成までのプロセスをつぶさに記録しています。

2010年 企画展「REALITY LAB―再生・再創造」展、2012年 企画展「田中一光とデザインの前後左右」、2013年 企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」でも展示された132 5. ISSEY MIYAKEの創造の過程と三宅一生の仕事の現場を、ぜひご覧ください。

写真提供:NHK

国内外の美術館で開催されるデザインに関連する展覧会をご紹介します。

企画展「Heart in HaaT」展

2014年8月31日(日)- 9月8日(月)11:00 - 18:00 ※6日(土)は22:00まで

日本でつくるテキスタイルにこだわり、日本の技法を、産地のつくり手とともに開発し、新しく、楽しく、現代の服に活かしてきたHaaT。そのテキスタイルは、日本の素材に独自の視点を加え、さらに着心地の良さや軽さを出すための創意工夫を重ねることから生み出されてきました。同企画展では、15年にわたるアーカイブの中から、厳選した服や小物を選び、その技法とともにつくり手も合わせてご紹介します。また、ファッション・テキスタイルのミクロの世界に誘う、雫や水滴のイメージが加えられた展示など、ファッションや素材に興味のある方々はもちろん、今学ばれている皆さんにも、新しい発見を楽しめる空間が広がります。

欧州で最も長い歴史を持ち、世界的な工業デザインの賞であるイタリアのADI コンパッソ・ドーロ賞を、三宅一生+Reality Lab.がデザイン開発を行ない、アルテミデ社から製品化された照明器具「陰翳 IN-EI ISSEY MIYAKE」が受賞しました。5月28日にミラノ市内で行なわれた受賞式では、「伝統と革新を融合した普遍的なプロダクト。最先端の技術が活かされているだけでなく、ポエティックな側面も併せ持つ」点が評価されました。

国内外の美術館で開催されるデザインに関連する展覧会をご紹介します。

現代美術の振興を目的としたフランス初の企業財団として1984年に設立されたカルティエ現代美術財団は、今年30周年を迎えます。この間、150に及ぶ展覧会を主催し、アーティストへの直接依頼という財団ならではのアプローチで、これまでに800点以上の作品制作を実現してきました。

30周年を祝して2014年5月から1年間にわたり行なわれる各種イベントのスタートを飾るのが、5月10日から9月まで開催される「Mémoires Vives(生きた記憶)」展です。三宅一生は1998年10月から1999年2月まで開催された「ISSEY MIYAKE MAKING THINGS」展に続き、この展覧会への招聘を受け参加します。

三宅は1階ギャラリースペースと屋外庭園に、陰翳IN-EI ISSEY MIYAKEの照明器具を用いたインスタレーションを展開します。1階ギャラリースペースではその空間を海と見立て、回遊する魚の群れをイメージしたインスタレーションを行ない、屋外庭園では森の生き物をイメージし、植栽の中に「モグラ」「メンドリ」「ガラガラヘビ」といった名前の照明器具を展示します。展示される照明器具は、本展のために特別に制作されたものです。尚、1階ギャラリースペースの展示は8月31日まで、屋外庭園の展示は5月中旬までの予定です。

カルティエ現代美術財団 30周年記念 展覧会

「Mémoires Vives(生きた記憶)」

2014年5月10日-9月中旬

>>カルティエ現代美術財団ウェブサイト

Photo: Hervé Tarrieu

三宅一生が企画・コスチュームデザインを行なった「青森大学男子新体操部」公演(2013年7月18日/国立代々木競技場第二体育館で開催)の中野裕之監督ノンフィクションフィルム。好評につき、テアトル新宿でレイトショー追加上映が決定しました。

このフィルムは、中野裕之監督のカメラが、公演の準備段階から本番当日までの3ヶ月にわたる青森大学新体操部の挑戦の日々を捉えた作品です。たった一度だけの公演に向けて、選手たち、そしてコーチ陣が、何を考え、何を感じ、何に悩みながら日々練習に取り組んで来たか、プロジェクトの舞台裏が中野監督の目を通して描かれています。ぜひご覧ください。

ワールドプレミア・スクリーニング

日時:2013年12月13日(金)まで 12:20-13:50

2013年12月14日(土)- 20日(金) 12:20-13:50、21:15-22:45

場所:テアトル新宿

三宅一生が企画・コスチュームデザインを行なった「青森大学男子新体操部」公演(2013年7月18日/国立代々木競技場第二体育館で開催)の中野裕之監督ノンフィクションフィルム。テアトル新宿、シネマ・ツーに続き、テアトル梅田での上映が決定しました。

このフィルムは、中野裕之監督のカメラが、公演の準備段階から本番当日までの3ヶ月にわたる青森大学新体操部の挑戦の日々を捉えた作品です。たった一度だけの公演に向けて、選手たち、そしてコーチ陣が、何を考え、何を感じ、何に悩みながら日々練習に取り組んで来たか、プロジェクトの舞台裏が中野監督の目を通して描かれています。ぜひご覧ください。

プレミア・スクリーニング

日時:2013年12月14日(土)- 12月19日(木)10:30-

場所:テアトル梅田

東京での上映情報と詳細は、>>公式ウェブサイトをご覧ください。

三宅一生が企画・コスチュームデザインを行なった「青森大学男子新体操部」公演(2013年7月18日/国立代々木競技場第二体育館で開催)のノンフィクションフィルムが完成しました。

このフィルムは、中野裕之監督のカメラが、公演の準備段階から本番当日までの3ヶ月にわたる青森大学新体操部の挑戦の日々を捉えた作品です。たった一度だけの公演に向けて、選手たち、そしてコーチ陣が、何を考え、何を感じ、何に悩みながら日々練習に取り組んで来たか、プロジェクトの舞台裏が中野監督の目を通して描かれています。ぜひご覧ください。

ワールドプレミア・スクリーニング

日時:2013年11月30日(土)- 12月6日(金)10:00-

場所:テアトル新宿

スペシャルイベント・スクリーニング

日時:2013年12月12日(木)19:30-

場所:シネマ・ツー

出演:中野裕之監督+スペシャルゲスト

三宅一生による企画公演「青森大学男子新体操部」動画公開中

2013年7月18日、21_21 DESIGN SIGHTディレクターのひとりである三宅一生による企画公演「青森大学男子新体操部」が、国立代々木競技場 第二体育館にて開催されました。

演出・振付家として参加したダニエル・エズラロウによるテーマは「舞い上がる身体、飛翔する魂」。地球、生命、人間をつなぐ「水」をモチーフに、大自然の驚異とそこに育まれる生物たちが表現されました。

希望の光を象徴する若者たちの新体操演技と情感豊かなダンスパフォーマンスに、会場は大きな拍手と歓声につつまれました。

現在、ISSEY MIYAKE INC.のウェブサイトで、映像作家・中野裕之による公演のショートフィルム(38分)をご覧いただけます。

21_21 DESIGN SIGHTディレクターの三宅一生と国立西洋美術館長の青柳正規が委員を務める「国立デザイン美術館をつくる会」が、4月21日(日)、せんだいメディアテークにて第2回パブリック・シンポジウムを開催します。

第2回パブリック・シンポジウム「こんなデザイン美術館をつくりたい!」

日時:4月21日(日)10:30〜17:30(開場10:00)

場所:せんだいメディアテーク(宮城県仙台市)

テーマ:「こんなデザイン美術館をつくりたい!」

【SESSION 1】 10:30〜12:00

登壇者:中村勇吾(インターフェースデザイナー)、関口光太郎(現代芸術家)、大西麻貴(建築家)

モデレーター:佐藤 卓(グラフィックデザイナー)、深澤直人(プロダクトデザイナー)

【SESSION 2】 13:00〜14:30

登壇者:宮島達男(現代美術家)、五十嵐太郎(建築史家)

モデレーター:佐藤 卓(グラフィックデザイナー)、深澤直人(プロダクトデザイナー)

【SESSION 3】 15:30〜17:30

浅葉克己(アートディレクター)、伊東豊雄(建築家)、三宅一生(デザイナー)、青柳正規(美術史家)

モデレーター:柴田祐規子(NHKアナウンサー)

主催:国立デザイン美術館をつくる会

共催:東北芸術工科大学

参加費:無料

定員:各回350名(事前申込制/先着順/自由席)

お申し込み:「国立デザイン美術館をつくる会」ウェブサイト

【パブリック・シンポジウムに関するお問合せ】

「国立デザイン美術館をつくる会」事務局

info@designmuseum.jp TEL 03-6804-7505(受付時間:平日10時~17時)

21_21 DESIGN SIGHTでは、2011年から2012年にかけて、東北地方の人々の精神とものづくりの持つ大きな力を改めて見つめ直すことを目的とした、二つの展覧会を開催しました。

本書では、「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」(2011年7月26日~31日)、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」(2012年4月27日~8月26日 )の二つの展覧会に出展された64アイテムを、「衣・食・住」のカテゴリー別に完全収録しました。

雪の季節が長く厳しい環境のなか、自然と共存する暮らしを大切にしながら、東北の人々が知恵と工夫を凝らして生み出してきた美しく力強い品々をぜひご覧ください。

『東北のテマヒマ 【衣・食・住】』

著者:21_21 DESIGN SIGHT

監修:佐藤 卓

発行:株式会社マガジンハウス

定価:2,310円(税込)

21_21 DESIGN SIGHTと全国大型書店にて12月13日発売

21_21 DESIGN SIGHTディレクターの三宅一生と、国立西洋美術館長の青柳正規氏が、日本におけるデザインの重要性を広く伝えるとともに、国立デザイン美術館設立に向けて機運を高めることを目的として「国立デザイン美術館をつくる会」を発足しました。

最初の活動として、第1回パブリック・シンポジウムが開催されます。

第1回パブリック・シンポジウム「国立デザイン美術館をつくろう!」

日時:11月27日(火)18:30〜21:00

場所:東京ミッドタウンホール Hall A

登壇者:三宅一生(デザイナー)、青柳正規(美術史家/国立西洋美術館長)、

佐藤 卓(グラフィックデザイナー)、深澤直人(プロダクトデザイナー)、

工藤和美(建築家)、皆川 明(ファッションデザイナー)、田川欣哉(デザイン

エンジニア)、鈴木康広(アーティスト)、関口光太郎(アーティスト)

司会:柴田祐規子(NHKアナウンサー)

主催:国立デザイン美術館をつくる会

参加費:無料

定員:650名(事前申込制/先着順/自由席)

詳細・お申し込み:「国立デザイン美術館をつくる会」ウェブサイト

【パブリック・シンポジウムに関するお問合せ】

NHKエデュケーショナル特集文化部 TEL: 03-3481-1141 FAX: 03-5478-8534

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

1977年私が毎日デザイン賞を受けた折、一光さんは「一生さん、本をつくりましょう!」と。あれよあれよという間に編集の分室をしつらえ作業がスタート。翌年完成したのが『三宅一生の発想と展開 ISSEY MIYAKE East Meets West』(平凡社)の本。

Model: Iman Abdulmajid

着る人:左頁 白洲次郎、北村みどり、右頁 白洲正子/撮影:操上和美

(コメント、キャプションは全て提供者による)

皇后陛下は8月8日(水)午前、21_21 DESIGN SIGHTに行啓になり、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの三宅一生、佐藤 卓の案内で、開催中の「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を鑑賞されました。

「会津木綿」のショートフィルムや「麩」、「寒干し大根」などをご覧になる中で、展示品の産地や制作過程について熱心にご質問され、東北に息づく「食と住」の文化に大変ご興味をお持ちのご様子でした。

「デザイン界のオスカー」ともいわれるデザイン・オブ・ザ・イヤーは、ロンドンのデザインミュージアムが、その年の世界のデザインから最も革新的で魅力的なデザインを選ぶ賞です。

4月24日夜に審査会が行なわれ、全7部門中、ファッション部門において、「REALITY LAB―再生・再創造」展(2010)で発表した 132 5. ISSEY MIYAKEが最優秀デザインに選ばれました。全てのノミネート作品は7月15日まで同デザインミュージアムにておこなわれる展覧会で紹介されています。

デザインミュージアム(ロンドン) Photo: © Luke Hayes

「安藤忠雄/仕事学のすすめ〜自ら仕事を創造せよ〜」

NHK教育テレビ(Eテレ)

全4回 午後22:25 〜 22:50 毎週水曜日

第1回:3月7日放送、3月14日再放送

第2回:3月14日放送、3月21日再放送

第3回:3月21日放送、3月28日再放送

第4回:3月28日放送、4月2日、5日再放送

番組ホームページ

建築家の安藤忠雄が「混迷の時代にこそいかにして自ら仕事を創造するか」ということについて語り、その仕事を振り返る全4回に渡る番組です。

第3回(3月21日放送、3月28日再放送)の中で安藤は、21_21 DESIGN SIGHTの着想から完成までのプロセスを通して、三宅一生との出逢いを振り返り、そのやりとりから生まれた想いを語ります。

是非ご覧下さい。

「三宅一生 東北へ 伝統を未来につなぐ旅」

NHK BSプレミアム

2012年2月18日(土)午後15:00〜15:53

「自分は、東北のために何が出来るのか?」と三宅一生は自身に問いかけた。

改めて40年にわたる衣服デザインと東北とのつながりに想いを寄せ、ものづくりで手助けをしたいと決意。被災し痛手をうけた産地はまた、高齢化など継続危機にある。受け継がれてきた伝統のパワーを広く伝え、未来につなぐ、新たなクリエーションへの挑戦が始まった。

番組はその舞台裏にカメラを向け創作の秘密に迫るとともに、現在進行形のプロジェクトまで、これまでの活動を三宅一生が語る。

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターの三宅一生の活動を特集した番組です。

お時間がございましたら、是非ご覧下さい。

なお、21_21 DESIGN SIGHTでは、昨年7月に開催し、多くのお客様にご来場いただいた特別企画『東北の底力、心と光。「衣」、三宅一生』に続き、本年は企画展「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」(2012年4月27日〜8月26日 展覧会ディレクター:佐藤 卓、深澤直人)を開催いたします。

「REALITY LAB ― 再生・再創造」展(2010年開催)で展示された、三宅一生+Reality Lab Project Teamによる衣服「132 5. ISSEY MIYAKE」が、ロンドンのデザインミュージアムの「第5回デザイン・オブ・ザ・イヤー」にノミネートされました。

デザイン・オブ・ザ・イヤーは、産業界の専門家がその年の世界のデザインから最も革新的で魅力的なデザインを選ぶ「デザイン界のオスカー」ともいわれる賞で、すべてのノミネート作品は、2月8日から7月15日までデザインミュージアムで行われる展覧会で紹介されます。なお、受賞作品は4月24日に発表されます。

展覧会詳細:http://designmuseum.org/exhibitions/2012/designs-of-the-year-2012

「三宅一生 東北へ 伝統を未来につなぐ旅」

NHK総合テレビ

2012年1月2日(月)午前8:50〜9:45

再放送:2012年1月4日(水)午前1:40~2:35

番組ホームページ

「自分は、東北のために何が出来るのか?」と三宅一生は自身に問いかけた。

改めて40年にわたる衣服デザインと東北とのつながりに想いを寄せ、ものづくりで手助けをしたいと決意。被災し痛手をうけた産地はまた、高齢化など継続危機にある。受け継がれてきた伝統のパワーを広く伝え、未来につなぐ、新たなクリエーションへの挑戦が始まった。

番組はその舞台裏にカメラを向け創作の秘密に迫るとともに、現在進行形のプロジェクトまで、これまでの活動を三宅一生が語る。

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターの三宅一生の活動を特集した番組です。

お時間がございましたら、是非ご覧下さい。

なお、21_21 DESIGN SIGHTでは、今年7月に開催し、多くのお客様にご来場いただいた特別企画『東北の底力、心と光。「衣」、三宅一生』に続き、来年は企画展「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」(2012年4月27日〜8月26日 展覧会ディレクター:佐藤 卓、深澤直人)を開催いたします。

厳しい自然環境と共存する暮らしのなかで、工夫と手仕事から生み出される美しく力強い日用品......生活の基礎となる「衣食住」の「衣」に軸をおき、三宅一生が自身の衣服デザインにおける東北との関わりを通して、東北の「底力」とその精神を、多くの方々とともに見つめていきます。

ポスターデザイン:浅葉克己

ポスターデザイン:浅葉克己

6月25日、展覧会ディレクター関 康子と三宅一生によるトークが行われました。

三宅は倉俣史朗、エットレ・ソットサスの二人と友人だっただけでなく、店舗やオフィスの家具など倉俣史朗に多くを依頼、また私生活ではソットサスデザインの日常品を使い込んでおり、二人の人間性とデザインをもっともよく知る人物のひとり。そんな三宅はまず、倉俣史朗とエットレ・ソットサスの展覧会を21_21 DESIGN SIGHT で開催することになった経緯について語りました。

1991年に倉俣史朗が逝去、それからすぐにグラフィックデザイナーの田中一光も亡くなった頃、パリ・ポンピドゥーセンターで行われた「日本のデザイン」展に三宅は大きく影響を受けたといいます。日本でもデザインと日常がつながる場があるべきだと考え、各所の協力を得て2007年に21_21 DESIGN SIGHT を設立。若い世代に向けて、すでに亡くなった友人たちの仕事を紹介したい、そこから日常性や社会性を持ったデザインについて考える場になってほしいとの思いがあった、と三宅。その頃から倉俣史朗の展覧会は構想していたが、設立五年目にしてようやく実現。三宅は、デザインには回顧展はふさわしくない、倉俣の展覧会も回顧展ではなく現在進行形のものとしたかったの思いから、倉俣とソットサスの深い友情に基づくデザインをテーマに展覧会を構成してほしいと関に依頼した、と述べました。

次に、スライド画像を参照しながら、二人の仕事と三宅の仕事との接点が語られました。

三宅が倉俣の仕事をはじめに意識したのは、パリでの衣服の勉強を終え、日本に戻ってきた1971年の「カリオカビルディング」内のカフェでした。当時の喫茶店は天井が低く薄暗い名曲喫茶やシャンソン喫茶が主流で、このカフェの天井の高さ、色の強さによる印象は強烈だったそうです。

その後、イッセイミヤケとして青山の「フロムファースト」にフラッグショップを立ち上げた1976年から、内装を倉俣に依頼。パリ・サンジェルマンのショップ(1983)、ロンドンでの展覧会(1985)、銀座松屋のショップ(1983)、ニューヨークのデパート「バーグドーフグッドマン」のショップ(1984)...と倉俣による空間が増えるなかで、倉俣はさまざまな素材や手法を実現させていきました。

そのひとつは、本展でも展示されている「スターピース」。最初に見た三宅に「やられたなあ」と言わしめた、ガラスの破片を人工大理石に散らばせたこの素材は、銀座松屋の店舗で初めて試みられたものです。ニューヨークの「バーグドーフグッドマン」ではコカコーラの瓶を用いたスターピースがつくられ、アメリカの店舗ならではと考えた倉俣の遊び心がうかがえます。

切り込みを入れたスチール版を線状に引きのばしたエキスパンドメタル素材(出展作品「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」に使用)もイッセイミヤケの店舗から生まれました。

ドレープを使った三宅の作品「ウォーターフォール」。直接的な影響の少ない倉俣と三宅の仕事の中で、唯一同時期に同じモチーフが使われた例

ここで関からの、倉俣が三宅に対して制作の方向や説明のプレゼンはあったか?との質問に、三宅は倉俣に一任していたと答えました。それは倉俣の感覚を全面的に信頼していたから。中には渋谷西武(1987)のように店内を暗くしつらえたため買い物客が店の外に出て服の色を確認するといった場面もあったが、それも楽しい思い出となっている、と回想しました。

また、実は高所とガラスが苦手だという三宅。しかし神戸リランズゲイト(1986)の割れガラスを使用した店舗は非常に気に入り、ガラスへの恐怖心がなくなったとのエピソードも。

しかしデパート内の店舗の宿命として、数年で改装や入替えが行われるため、現在倉俣による内装を当時のまま見ることができるのは、イッセイミヤケ青山MENのみだそうです。

倉俣は本展で展示されているようなプロダクトだけではなくインテリアデザイナーとしても素晴らしかった、と三宅。現存するうちにぜひ倉俣の空間を体験してほしいと述べました。

そしてトークはいよいよ「もうひとつの倉俣・ソットサスデザイン」へ。

一般になかなか目にすることはできない二人のデザインの紹介です。

三宅のデザインスタジオには倉俣デザインのデスクが多くあります。倉俣による家具は美しいけれど実用的ではなかったとの評判もあるが、という関に対して、通常の事務用デスクとは一風異なるのではじめは戸惑うが、使いづらいことはなかったと三宅。サイズ感が絶妙でシンプルながらに用途をさまざまに展開できる実用性を備えていたと答えました。

一方自宅ではソットサスによるデザインのカトラリーを愛用。出展作品「カールトン」や「バレンタイン」に見られる陽気で印象的なデザインと対照的に、このカトラリーはいたってアノニマスで使いやすくデザインされています。

自宅用にカトラリーを探していたが過剰なデザインのものばかりで気に入ったものが見つけられないでいたとき、アレッシィのショーウィンドウで「しっかりとしたデザインだ」と目に入ったのが、実はソットサスによるものだったと三宅。関も、倉俣やソットサスのデザインは一見非現実的だが実用性をふまえたうえでの夢の世界の表現だ、と述べました。

トークの終盤は恒例の質疑応答。三宅に会場の参加者から質問が寄せられました。

そのうち、次の世代のクリエイターに求めることはなにか?という質問に対し、三宅は、自分のいる環境の問題について考えてほしいし、それが出発点となってほしい。ものづくりをしなければ生活は成り立たないが、これからはデザイナーだけではなく、みんなでものづくりをする時代だ。次の世代の人にはものをつくる力を自覚してほしいと述べました。

最後に関が、展覧会の作品とトーク内で紹介した「もうひとつの」作品たちを振り返り、倉俣・ソットサス・三宅のデザインに対する言葉を引用しながらトークをまとめます。

ソットサス

「デザインとは物ではなく生活に形を与えるものであり、生活や社会の空白をうめるもの」

倉俣

(本人はシャイで定義のような言葉を言いたがらなかった。これは建築家の伊東豊雄が倉俣とソットサスを指した言葉)

「何をデザインするかではなく、デザインとは何かを問いかける人」

三宅

「一枚の布、そしてその布と人間との関係を追及」

三者ともデザインについて、自由にかつ厳しく向き合ったと関。グローバリズムや情報化の波の中でのものづくりは大変な時代であるが、デザイナーは経済に助力するだけでなく、人間の未来をひらき生活の足場を固める役割がある、と述べました。

会場にはこの日、三宅が持ち込んだ倉俣によるテーブルやソファ、ソットサスのカトラリー、またこの日は会場に来ることのできなかった倉俣の友人であるイラストレーターの黒田征太郎のメッセージボードと、倉俣による子ども用チェアが特別に展示され、トークに集まった多くの来場者は、トーク終了後も二人のデザインの魅力を楽しんでいました。

ある晩、私たちは三宅一生さんのスタジオに行きました。夕暮れ時で、街には夕闇が迫り、明かりが灯り始めていました。冷たい風が吹き、社員は皆帰った後でした。一生さんはまだ仕事が残っていると言って、部屋から出て行きました。残った私たちは大型テレビでフィルムを少々見た後、上階にある大きくてがらんとした部屋に行きました。白くて静かで、木製の長い床板が貼ってある部屋でした。部屋の真ん中に、一人の日本人女性が身じろぎもせずに立っていました。とても美しい女性で、顔を白塗りにし、豊かな黒髪をたたえ、前髪を額に垂らし、東洋的な黒い瞳をしていました。非常に大きな、インディゴ・ブラックのドレスを身にまとっています。肩には巨大なパッドが入っていて、パンツは袋のようにゆったりしていますが、裾は足首にぴったりフィットしています。その姿は東洋の彫像や護衛の侍のようで、切腹や戦闘の装束を思わせます。偉大でエロティックな古代の女王です。彼女はバレエのようにゆっくり腕を動かし始め、徐々に向きを変えた後、再び静止しました。そして、あふれんばかりの女性らしさを自身の内にみなぎらせていました。そうしてゆっくりお辞儀をした後、広いフロアの向こう側へと去って行きました。私もまた何も言わず、身じろぎもしないままでした。実際、感動して言葉が出なかったのです。一生さんは彼特有の少年のような笑顔を浮かべて、私を見ました。「してやったり」とでも言いたげな表情でした。

その間にすっかり日が暮れて、倉俣史朗さんが到着していました。私たちは倉俣さんと一緒に、彼が設計した寿司屋に行きました。店は黒ずくめで禅の要素が感じられ、赤い脂松(やにまつ)でできた艶やかなカウンターがありました。何時間もかけてあらゆる種類の寿司を食べたほか、かにみそなど、とても変わったものも食べました。当然お酒もずいぶん飲み、酔っぱらってディスコに行ったのですが、その後どうなったかは分かりません。覚えているのは、大勢の人々で混雑した午前3時の大通りで見た光景です。何百万もの電球やネオンといったライトやタクシーのサインが、光り輝いて燃え上がる河のように見えたのです。 そしてはるか頭上にあるセメント製の高架道路が、その河を脅かしているように見えました。

完璧なものを失うということは、常に起こります。魔法を見つけられなくなってしまうということも、常に起こります。私は昔、朝早く森でラズベリーを摘んだものですが、例えばそんな時間がそれに当たります。ありふれた想い出ですが、かつて存在し、失ってしまった完璧なものに対する個人的な想い出に、とても郷愁を感じます。実際、私は個人的な郷愁に取り憑かれているとともに、遠く太古の時代まで遡る公共の歴史に対する郷愁にも、どうやら取り憑かれているようです。その理由は、特別で完璧なものの一部は既に永久に失われてしまった、ということを痛感しているからです。私たちは様々なものを捨て続け、さよならを言い続けています。多分、課題は、完璧なものを新たに創作しようと努力することでしょう。とにかくあらゆる瞬間は完璧なものであり、完璧にすることができるのだと、考える努力をすることです。つまり、永久に郷愁を感じ続けることができる完璧なものを新たに創造することこそが、永遠の課題なのです。

エットレ・ソットサス

僕らが活動を始めた1960年代初頭は、日本も敗戦から立ち直り経済復興の真っ只中。優秀なデザイナーがたくさんいましたが、中でも倉俣さんはヒーロー的な存在でした。例えば、彼の素材の使い方。どんな素材も彼の手にかかると、見たこともない魅力的なデザインに生まれ変わっている。

人間的にも、仕事の上でも僕たちは皆、倉俣さんを心から尊敬していたのです。日本のデザインはギュッと詰まって無駄がなく合理的ですが、倉俣作品には不思議な空気感が満ちていて、僕らには表現できない世界なのです。彼と出会わなければ、僕の仕事も違っていただろうと思います。

ソットサスに最初に会ったのは、1960年代後半、パリの装飾美術館で開催されていたオリベッティの展覧会だったと思います。彼は建築家、デザイナー、詩人、写真家、まさに天賦の芸術家だった。同時に「メンフィス」のようなデザイン運動を仕掛け、雑誌『TERAZZO』を監修するような編集能力もあった。けれども、人は頭で行動するが、もっとも大切なのはフィーリング、タッチだと語ってくれました。

芳香を放ち続ける倉俣さんの作品と、彼が尊敬し影響を受けたソットサスのデザインを、次の時代をつくる人々にぜひ伝えたい。そんな思いで、「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展を企画しました。

(展覧会ブックより抜粋再構成)

三宅一生

はじめての打ち合わせで、三宅一生さんから本展について3つのメッセージをいただいたように感じました。「Not Period」、つまり単なる回顧展にはしたくない。デザインにおける夢と愛の大切さを発信したい。特に二人を知らない若者たちに......。

現在は二人が活躍した時代とは大きく変わりました。特に二人の交流が深まった1980年代の日本は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を体現する経済的絶頂期を謳歌し、その勢いを背景に日本人がようやく生活の質やデザインに目を向けた時代だったのです。そして30年がたち、ITやインターネットの普及、グローバリズムや市場主義への反省など、再び「デザインとは何か?」が問われています。

本展では、二人の作品とともに生前の映像や言葉、スライドショーを通して偉大なクリエイターの姿とデザインをありのままに表現いたしました。皆さまには二人による夢と愛に満ちた世界を体感し、デザイン再考の場になればと考えます。

関 康子(本展ディレクター)

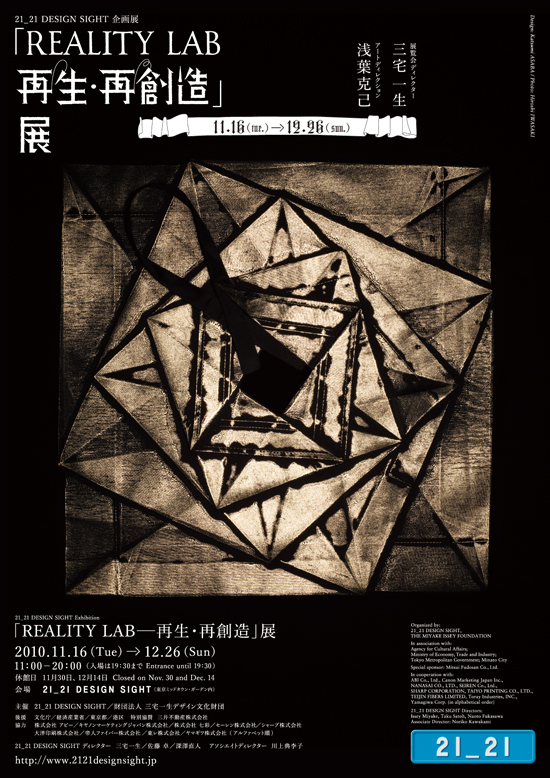

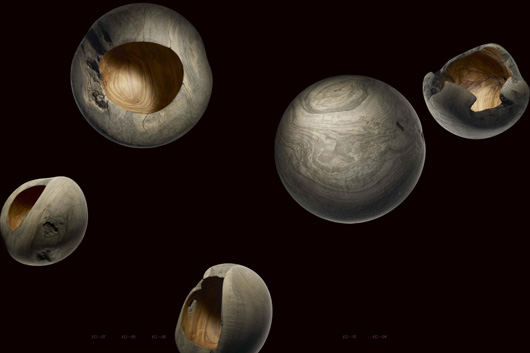

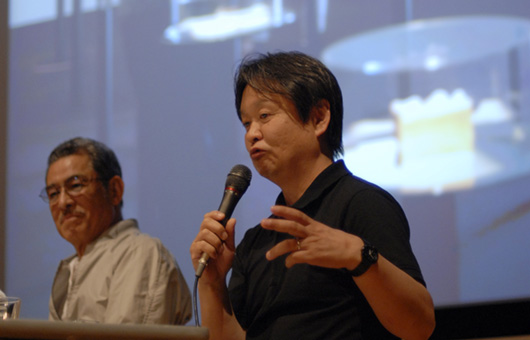

本展ディレクターの三宅一生、アートディレクターの浅葉克己に、参加作家で惑星物理学者の松井孝典を迎えたスペシャルトーク。三宅が2008年の「XXIc.ー21世紀人」展のリサーチ段階から今日まで熟読した松井の著書「われわれはどこへ行くのか?」。トーク前半の基調講演では、この書籍に綴られた宇宙の誕生から今日の人間の営みまで137億年の物語を、「人間圏」「チキュウ学的人間論」という、松井独自の概念から解説。産業革命後の文明の、大きな転換点である現在、我々に求められる行動や表現において、重要となるキーワードが「再生・再創造」であり、「REALITY LAB」であると語りました。

続いて浅葉が登壇。宇宙の歴史を繙く古文書のような隕石と、松井との共同作であるポスターについて、一点一点丁寧に解説しました。最後に三宅が登壇し、情報技術や地球環境など、ものづくりをとりまく状況が劇的に変化する中で、若い人々に勢いを持って日本と世界を繋げて欲しいと、展示中の最新の仕事について語りました。人間にできることをもう一度見直し、つくることが面白いという気持ちを取り戻すひとつのムーブメントになればと、熱いメッセージを伝えました。活発な質疑応答の後、浅葉のピンポンパフォーマンスで終了したスペシャルトーク。600名を超える参加者が、それぞれの「再生・再創造」について考えを巡らせたことでしょう。

デザインの仕事とは、発想を現実化し、使い手のもとに届けるまでの積極的な試み、すなわち「REALITY LAB(リアリティ・ラボ)」

21_21 DESIGN SIGHTで2008年、明日のものづくりを考える「XXIc.-21世紀人」展を企画しました。地球環境や資源問題の現状のリサーチなど、同展の準備段階にさかのぼり、展覧会後も引き続き行ってきたリサーチ活動や多くの方々との会話が、今回の展覧会の背景となっています。

すばらしい技や叡智、熱意をもってものづくりに取り組んできた日本の産地は今、人材流失や工場閉鎖など、これまで以上に厳しい状態にあります。その現状に目を向け、今後のものづくりを真剣に考えないといけない段階を迎えています。

企業も個人も生き生きとして、自身の活動に大きな喜びを見いだしていた時代のように、感動をもたらすことのできるものづくりを改めて実現していくにはどうしたらいいのでしょうか。「再生・再創造」をキーワードに、「現実をつくるデザイン活動」とは何かを考え、日本からさらに世界に発信していきたいと思います。

三宅一生

展覧会ポスター

展覧会ポスターDesign:Katsumi Asaba

「もし何らかの理由でニューヨークに住むことが出来なくなったら、東京に住みたいです。」生前のジャンヌ=クロードがよく口にした言葉だ。世界中の情報が集まる都市に魅力を感じ、また働き過ぎの日本人に自らの姿を重ねての事だったのだろう。その気持ちはクリストも同じだろう。

東京で十数年ぶりに開かれる二人の展覧会が、古くからのファンだけでなく、ものづくりの新しい発信地である六本木に集まる観客の心を掴むことに期待したい。

柳 正彦

クリストとジャンヌ=クロードこそ、現代美術のヒーローとよぶにふさわしい。最初はだれもが、不可能、と思う。それを十数年もの歳月をかけ、徐々に人々に理解させ、賛同者を増やし、ついにはその都市の市長をも虜にし実現してしまう彼らの情熱と魅力。プロジェクトのスケールの大きさはもとより、そこへ到るまでのプロセスも感動的だ。柳正彦さんはじめ、たくさんの協力者の力をひとつに集め、皆で実現へ向けて取り組む姿は、いつも大らかで、希望に満ち溢れている。

三宅一生

4月25日(土)、南伊豆を拠点に活動する陶芸家 塚本誠二郎と三宅一生によるクリエイターズトーク3「ものづくりと環境」が行われました。

塚本は学生時代に旅した伊豆に魅了され、その後東京で見た陶芸展で「ものの後ろ側に人が感じられる焼き物の可能性」に注目。伊豆に居を構えて38年。陶芸においては、「成分が均一でない伊豆の土が、焼くことでたわんでいく表情」が魅力だと語りました。自身が暮らす環境を軸に様々な作品を制作し、近年は陶芸だけでなく、幅広い表現方法で作家活動を行っています。

東京のギャラリーで塚本の仕事に出会った三宅は、後に作品が「自然のままにごろごろと」並ぶ伊豆の自宅兼工房を訪れ、「生活の中で日本や地球全体が抱える環境の問題と対峙しながら、とどまることのないアイディアと独自の方法で表現を続けている」塚本の人柄に感動したと言います。

美しい海と山を抱える伊豆の自然の中で、「山をがりがりと削るような、機械を使う人間の力」が及ぼす影響を痛感するという塚本。三宅は「ものづくりをする我々は、常に時代と社会について考える必要がある」と語りました。満員の会場には、塚本のうつわや家具が特別に展示され、ものづくりと環境について多くを考える機会となりました。

------------------------------

塚本誠二郎 展

2009年5月18日(月) - 30日(土)

12:00 - 19:00 (最終日17:00まで)日曜休廊

巷房ギャラリー

104-0061 東京都中央区銀座1-9-8 奥野ビル3F Tel/Fax 03-3567-8727

うつわをとらえる眼

空輪、宇宙輪、うつわ----本展を企画した三宅一生は、3作家のうつわの空(くう)に、神秘的な宇宙のひろがりを感じとりました。確かに、英語のspaceは「空(くう)」も、「宇宙」も意味する言葉です。三宅のそんな考え方は、本展のヴィジュアルディレクションを手がけた、杉浦康平をも刺激します。杉浦は、「それぞれに味わい深い差異を見せる三人のうつわ宇宙を、『空』なる紙面のひろがりに招きいれた」と言います。

本展メインビジュアルの、鮮やかなピンクが印象的な写真。実は、ルーシー・リィーのうつわを真上から撮影したものです。撮影は、写真家の岩崎寬。撮影に入るまでの間、ただ、うつわたちと対峙し続けたそうです。時に原初の地球の姿をかいま見せ、宇宙的な美をもって私たちを魅了するうつわの数々。日本を代表するクリエーターたちの眼が捉えた、ものづくりと美の原点を、ぜひ会場でご体験下さい。

毎週水曜日18時より、展覧会ギャラリーツアーを行っています。

本展の企画担当スタッフによる見どころ満載のツアーで、展覧会を何倍にもお楽しみいただけます。

三宅一生(左)とルーシー・リィー(右)

- 番組名:

- 日曜美術館

「陶器のボタンの贈り物 三宅一生と陶芸家ルーシー・リー」 - 放送予定日時:

- 2009年4月19日(日)9:00-9:45(教育テレビ)

2009年4月26日(日)20:00-20:45(同・再放送)

1984年、ロンドンの書店で手にした一冊の本をきっかけに始まった三宅一生とルーシー・リィーとの交流を、彼女の遺言によって贈られた陶製のボタンを軸に紹介します。

ルーシー・リィーとボタンの話

見事な釉薬の配合による独特の色使いと、仕上げに手仕事を加えた温かいフォルム。ひとつとして同じもののないルーシー・リィーのうつわの魅力は、どこから生まれたのでしょうか。

1938年、イギリスに亡命したリィーの暮らしは、自ら「キャベツの日々」と振り返るほど、厳しいものでした。彼女の生活を支えたのは、陶製のボタンづくり。金属の乏しかった当時、リィーはオートクチュールのデザイナーたちの様々な要望に応えながら、色やかたちの研究を行い、その後のうつわづくりの技術を身につけたと考えられています。本展を企画した三宅一生は、「ボタンは、ルーシーさんの創作の原点、出発点だったのだろう」と語っています。(展覧会関連書籍より)

1989年、リィーとの交流を深めていた三宅は、ISSEY MIYAKE秋冬コレクションで、そのボタンを使った服を発表します。リィー自身も、「ボタンが40年ぶりに息を吹き返した」と、心から喜んだそうです。そして、それから20年、21_21 DESIGN SIGHTに、当時の服が新しいスタイリングで登場します。「U-Tsu-Wa/うつわ」展の会場にちりばめられた606のボタンとともに、今を生きる服とボタンの姿を、ぜひお楽しみください。

陶のボタンをつくる、こども向けワークショップが開催されました。

4月4日(日)には、大人向けのボタンづくりワークショップも行われます。

[特別展示]

3月25日(水)より会期終了まで、ISSEY MIYAKE '89年秋冬コレクションで発表した、ルーシー・リィーのボタンを使った服を、新しいスタイリングでご紹介します。

「ボタンは、ルーシーさんの創作の原点、出発点だったのだろう」と三宅一生が語る、ルーシー・リィーが戦中戦後に制作していたボタンの数々。1989年、リィーとの交流を深めていた三宅は、ISSEY MIYAKE秋冬コレクションで、そのボタンを使った服を発表します。リィー自身も、「ボタンが40年ぶりに息を吹き返した」と、心から喜んだそうです。

そして、それから20年。21_21 DESIGN SIGHTに、当時の服が新しいスタイリングで登場します。「U-Tsu-Wa/うつわ」展の会場にちりばめられた606のボタンとともに、今を生きる服とボタンの姿を、ぜひお楽しみください。

三宅一生と三作家の出会い

1984年ロンドン。映画『マイフェアレディ』で有名なコヴェント・ガーデンの小さな本屋で、三宅一生は一冊の本を手にとっていました。本屋に入るや否や、目に飛び込んで来たその本の表紙には、凛とした表情の純白の花瓶。「この陶磁器の作者に会いたい」と、すぐに訪れたのが、ロンドン南部アルビオン・ミューズにあるルーシー・リィーの自宅兼工房でした。

三宅は、リィーの作品はもちろんのこと、その人柄に心から感動し、「ものづくりとはこういうことだ」と直感したといいます。濃厚なチョコレートケーキとアプリコットケーキ、そしてウィーン育ちのリィーが淹れた薫り高いコーヒーとともに、ひとしきり会話を楽しんだあと、帰り際にサプライズが----なんと、棚に所狭しと並んでいたリィーの作品のうち、三宅が密かに「素晴しいな」と思っていた白いうつわを、新聞紙にくるんでプレゼントされたのです。

ジェニファー・リーと三宅一生の出会いは、1989年。スノードン卿が撮影した写真集『ISSEY MIYAKE PERMANENTE』のモデル、長身で笑顔の素敵な女性がリーでした。それから10年後、三宅はパリの街角で、小さな記事に目を留めました。そこには、コンランショップに並べられたエルンスト・ガンペールの木のうつわたち。本、写真、展覧会......三者三様の出会いから25年。一堂に会した127のうつわを前に、その軌跡に思いを巡らせてみては。

三宅一生と3作家の出会いや、彼らの作風の解説を中心とした、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクター、川上典李子によるギャラリーツアーが行われます。

美しいと感動した経験について話してほしいと言われることがあります。そんな時にまず思い出されるのは、ルーシー・リィーさんの名前としごとです。

今から20数年前に、ロンドンの書店で偶然手にとった陶磁器の本。それを見て心を動かされた私は、さっそくルーシーさんの制作スタジオ兼自宅を訪ねることになりました。彼女の人柄と作品の数々に触れて、その時私は「つくる、とはこういうものだ」と直観して心も身体もリフレッシュし、勇気づけられたことを覚えています。そして、その夢も醒めきらないうちに、日本で「ルゥーシー・リィー展」を企画・実現し(1989年東京と大阪で開催)、大きな反響をよぶことができたのです。

さて、21_21 DESIGN SIGHTの企画による「U-Tsu-Wa/うつわ」展。ここでは20世紀の伝統の中に未来形の創造の宇宙を発芽させたルーシー・リィーさんを中心に、その水脈をうけ継いで明日の陶磁器づくりに新しい方向性をあたえているジェニファー・リーさん、木から生命を見つけ出すエルンスト・ガンペールさん、という二人の作家を配して、多様なうつわたちの豊潤な造形世界が展開されます。土・石・木、自然素材と向き合い、美しい形を削り出していくしごとは、自身の内面を深く厳しく掘り下げる作業に通じています。そこから、私たちの生活と文化をうるおす清新な創造の伏流水が湧き出してくることでしょう。

三宅一生

20日、国立新美術館講堂において21_21 DESIGN SIGHTのオープン1周年を記念した『デザイン・トーク』が開催されました。三宅一生、佐藤 卓、深澤直人の3ディレクターによるトークの前には、スペシャル企画として、イサム・ノグチ庭園美術館学芸顧問の新見 隆にイサム・ノグチの人と作品についても簡単なレクチャーをしていただきました。

約20分という短い時間ながら、イサム・ノグチが広い意味で20世紀のモダニズムを越えようとした芸術家であり、西洋近代彫刻の代表ともいうべきブランクーシに師事しながらも、みずからは東洋的な思想を彫刻表現に取り入れた新たな造形を生み出したことなど、スライドを交えた解説はとても興味深いものでした。

続いて行われたデザイン・トークはアソシエイトディレクター川上典李子を司会に、開館までの経緯やこの1年の活動について、ディレクターたちがそれぞれコメントを発表。これからの21_21 DESIGN SIGHTはどうなっていくべきかなど刺激的な意見も飛び出しました。

トークの後は次回展『祈りの痕跡。』展のディレクターであるアートディレクターの浅葉克已が登場、展覧会の内容について紹介しました。手旗信号などを交えたパフォーマンスで会場は大いに盛り上がりました。

なお、この「デザイン・トーク」の模様を記録した映像を1時間に再編集し、上映会を開催することが決定しました。来場いただけなかった方、ぜひこの機会をお見逃しなく!

(詳細は関連イベント情報をご覧ください)

講演会の後半では、いくつかのキーワードを軸にディレクターたちがそれぞれの考えを述べました。21_21 DESIGN SIGHTの今後について、活発な意見交換が行われ、盛況のうちにトークを終了しました。

2008年6月20日国立新美術館・講堂にて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/五十嵐一晴

vol.1 21_21ができるまで

vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

vol.3 vol.3 21_21における「考える」「つくる」ということ

21_21 DESIGN SIGHT 1周年記念講演会「デザイン・トーク」 vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

アソシエイト・ディレクター、川上典李子の進行で、3人のディレクターがこの1年間の活動について語りました。各人がディレクションを担当した企画展についてふり返る言葉から、21_21 DESIGN SIGHT独自の展覧会のつくりかたが浮かび上がってきました。

vol.1 21_21ができるまで

vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

vol.3 vol.3 21_21における「考える」「つくる」ということ

2008年6月20日、21_21 DESIGN SIGHTのオープンから一周年を記念して、ディレクターの三宅一生、佐藤 卓、深澤直人の3人が揃った「デザイン・トーク」が開催されました。進行役はアソシエイトディレクター 川上典李子が務めました。トークの前には、21_21 DESIGN SIGHT設立のきっかけに関わった芸術家イサム・ノグチについて、イサム・ノグチ庭園美術館顧問である新見 隆による特別レクチャーが行なわれました。

vol.1 21_21ができるまで

vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

vol.3 vol.3 21_21における「考える」「つくる」ということ

6月6日(金)、皇后陛下が21_21 DESIGN SIGHTをご訪問、『21世紀人』展をご鑑賞されました。

21_21 DESIGN SIGHTの建築を設計した安藤忠雄氏と、本展ディレクターの三宅一生の案内で、約30分間、会場をまわられました。

ひとつひとつの作品をゆっくりとご覧になりながら、時折、ご質問をされる場面も。

イサム・ノグチの《スタンディング・ヌード・ユース》には、特に興味深げに説明に耳を傾けていらっしゃいました。

好評開催中の「21世紀人」展が、NHK教育「新日曜美術館アートシーン」で紹介されます。三宅一生の考える未来のものづくりとは? それぞれの作品に込められた作者たちの思いとは? スケール感たっぷりの美しい映像で語られる、21世紀人たちの物語をお楽しみに!放送予定は、6月15日(日)午前9:00~、再放送は同日午後8:00

21_21 DESIGN SIGHT 第3回企画展のテーマは「21世紀人」です。かつて未来と呼ばれた21世紀に、いま、わたしたちはたくさんの問題とともに暮らしています。ディレクターの三宅一生はさまざまなリサーチをおこない、想像力を働かせました。そして、誰もが感じている疑問や課題に向きあいながら新しい表現にとりくんでいる国内外の作家とともに展覧会をつくりあげます。会場を訪れた人たちと一緒に考え、最後には希望を感じられる――。そうした展覧会をめざしています。「XXIc. ―21世紀人」展がこれからのものづくりや暮らしについて考えるひとつの「きっかけ」となればと願っています。

21_21 DEISGN SIGHTは5感を使って「見る」場所

2006年12月4日 東京ミッドタウン内、21_21 DESIGN SIGHTにて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/ナカサ&パートナーズ 吉村昌也

21_21 DESIGN SIGHTの建物は、エントランスを抜けて地下のギャラリーに達すると、外観からは思いもつかないダイナミックな空間が広がっています。ギャラリーは大小あわせて2つ。それを示すサインは照明によってコンクリートの壁面に映し出される、1と2の数字のみ。ギャラリーのほか、サンクンコートあり、秘密めいた通路ありの空間で3月30日から始まる、21_21 DESIGN SIGHTのプログラムにどうぞご期待ください。

2006年12月、竣工間近の21_21 DESIGN SIGHT(以下、21_21)をディレクターが訪れ、ほぼ完成した建物を見学しました。実際の空間を見ながら行なわれた今回のディレクターズ放談は、意気高揚しつつも21_21およびデザインの核心に迫る内容となりました。

安藤建築の魅力は空間を体験することで見えてくる

(一同爆笑)

先月、21_21 DESIGN SIGHT(以下、21_21)の催しが東京と京都で開催されました。

六本木・アクシスギャラリーのご協力で実現したプレオープン企画 [ 21_21 DESIGN SIGHT Talks ] と、国立京都国際会館におけるパネル討論 [ 21_21 DESIGN SIGHT ディレクターズ・トーク ] です。

催しには三宅一生・佐藤 卓・深澤直人の3ディレクターらが参加し、施設の話はもちろん、デザイン全体における視点や可能性について発言しました。それぞれの会場には多くの聴講者の方々が足を運び、21_21のコンセプトに耳を傾けてくださいました。

このウェブサイトでそれらの一部をお伝えします。

レポート1:パネル討論 [ 21_21 DESIGN SIGHT ディレクターズ・トーク ]

2006年11月12日 国立京都国際会館(京都・左京区)

>詳細

レポート2:プレオープン企画 [ 21_21 DESIGN SIGHT Talks ]

Talk 1 「Designing 21_21 DESIGN SIGHT ー デザイン施設のデザインを考える」

Talk 2 「深澤直人 × 鈴木康広 × 高井 薫 デザインの視点」

2006年11月9日・10日 アクシスギャラリー(東京・六本木)

>詳細

去る11月12日、京都の宝ヶ池ほとりにある国立京都国際会館において、パネル討論 [ 21_21 DESIGN SIGHT ディレクターズ・トーク ]が実施されました。

この催しは、第22回京都賞(財団法人 稲盛財団主催)を受賞した三宅一生の記念ワークショップ『デザイン、テクノロジー、そして伝統』の一環として行われました。

ワークショップ前半は、三宅が30年余にわたる衣服デザイナーとしての仕事を紹介。山口小夜子ほか数名のモデルによる代表作を着用してのデモンストレーションや映像などが披露されました。その後、彼の最新の活動を伝えるものとしてディレクターズ・トークが行われました。

本題のパネル討論は、京都賞 思想・芸術部門審査委員長で美術史家の高階秀爾が座長を務め、21_21 DESIGN SIGHTを設計した建築家で、第13回京都賞受賞者でもある安藤忠雄、当施設のディレクターである佐藤 卓と深澤直人、同じくアソシエイトディレクターの川上典李子らがパネリストとして登場。21_21とのかかわりについて説明したあと、座長の質問に答えるという形式で進行しました。

21_21に関する主な発言を紹介します。

--このほか、京都でも21_21が何かできないだろうか、デザインって一体なんだろうか、子供も大人もわいわい言って楽しめる場所にしたいなど、それぞれの立場から21_21に対する思いや夢が語られました。

(21_21 DESIGN SIGHT 広報・財団法人 三宅一生デザイン文化財団)

写真右:東京タワー外観。放送局の電波塔を一本化する構想で建設された総合電波塔。約4000トンの鋼材が使われ、鳶職人の手作業により、15か月という早さで完成しました。

2006年10月23日 東京タワー 展望カフェ「カフェ・ラ・トゥール」にて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/五十風一晴

上の写真は収録後に敢行した、三宅・深澤、両ディレクターによるプリクラ。あいにく収録日は雨でしたが、大展望台にあるプリクラでは、青空にそびえる東京タワーをバックにした写真を撮ることができました。さらに2人は地上145mから下を見下ろすルックダウンウインドウ(写真トップ参照)を体験したりと、つかの間ではありましたが観光気分を楽しみました。

東京タワーは高さ333メートル。エッフェル塔よりも13メートル高く、自立鉄塔としては世界一の高さを誇ります。

http://www.tokyotower.co.jp

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターによる放談シリーズ、第3回目をお届けします。三宅一生と深澤直人が、東京タワーの大展望台から東京の街を眺めながら、都市、文化、デザインについて対話します。

写真右:展望解説ボードを見る深澤(左)と三宅(右)。ボードには東京の景観説明や建物の説明などがタッチパネル形式であらわれる。

来春のオープンに向けて準備が進む21_21 DESIGN SIGHT (以下21_21)の現在は?

この秋開催するトークイベントの概要とあわせて、アソシエイトディレクターの川上典李子が語ります。

アソシエイトディレクターの役割

21_21では三宅一生、佐藤 卓、深澤直人の3人のディレクターが中心となって企画を進めていますが、そこにご一緒させていただいてリサーチをしたり、あるいは、デザインジャーナリストとしての経験をふまえて、ディレクターに問いかけや提案をさせていただくのも私のおもな仕事です。

いま、3人が定期的に集まるミーティングやそれぞれの企画別のミーティング、ワークショップなどがひんぱんに開かれているのですけれど、それぞれを結ぶ役割というか、全体の流れをつかみながら皆さんと一緒に考えている、という感じでしょうか。

21_21は美術館ではないし、ギャラリーでもありません。デザインというひとつの入口から社会や生活、文化などいろいろな事を考えていく、自由な活動の場にしたいと思っているんです。具体的には、来てくださる方になにかを感じ、考えていただくきっかけになる催しとして、独自の企画展を開催していきます。まずはちょっと長めの、3ヶ月間の会期の展覧会があり、さらに、それとは別のさまざまな企画を予定しています。いまは第1回の企画展の作品制作が大詰めの時期を迎えているので、その作業に関わる時間が増えてきました。

展覧会の新しいつくり方を探る

企画展は、3人のディレクターが交代で展覧会のディレクションを担当していきます。ゆくゆくは外部からゲストキュレーターを招く場合も出てくるでしょう。

第1回は深澤さんのディレクションです。詳しいことはまだ申しあげられないのですが、"身近で子どものころから親しんでいて、それを貰ったり、手にするとすごく嬉しい気持ちになる、あるもの"を題材にしています。私たちが日常的に接していて、多くの人が好きなもの、なんですが......。

参加作家はさまざまなジャンルのクリエイター、約30組にのぼりますが、ワークショップを開催し、ディスカッションをしながら、それぞれが作品を考えていくという方法をとっています。たとえば深澤さんがある問題を投げかけ、返ってきた反応にさらに変化球を投げるという、すごくライブな感じで進んでいますね。ディレクターである深澤さんの視点が反映されていますが、キュレーター主導の展覧会とはまったくことなる、展覧会の新しいつくり方を実践している感じなんです。

展覧会が開幕した後も大切だと考えています。企画展はそれぞれの題材に対する私たちの結論ではありません。皆で考えてきたことのひとつの投げかけとしての展示をきっかけに、わらに来場者の皆さんが何を感じてくれるのか。そこから広がっていく皆さんひとりひとりの視点もいかしていきたいと考えています。そのために、会期中の様々なアクティヴィティも計画しているところです。そんなふうにして、21_21をよりオープンな場所、ものをつくるエネルギーを感じていただける場所としてつくっていきたいと思っています。

川上典李子から見た3人のディレクター

深澤さんも佐藤さんも三宅さんも、ものすごくお忙しいなかで、21_21には本当に意欲的に取り組んでいらっしゃる。それはもう驚いてしまうくらいで。身近な生活を楽しんでいると同時に、飽くなき知的好奇心の持ち主というところが共通しています。そのうえで、それぞれの個性というものがあって。

たとえば佐藤さんは、やっぱりサーファーだ、と思うことがあるんです。ミーティングしていて、アンテナで何かをキャッチした瞬間に「おーっ!」って全身で入っていく感じがして、予測不可能な事態を怖がらないところが波乗りっぽい!(笑)。 深澤さんはわりと冷静だけれど、面白がり屋なんです。観察と発見の天才で。ニコニコしながら、鋭い変化球を投げてきたりもするんですよね。そうきましたか、なるほどなるほど、って、深澤さんとのキャッチボールはいつも刺激的。三宅さんはもう、何て言うのかしら、精神がすごく柔軟。行動も実に軽やかで、驚かされることがしばしばです。いろんなことを見ていらして、話していると「この展覧会、このコンサート、よかったですよね」なんて教えてくださって、いったいいつの間に......?!と思うほど(笑)。しかも話題は、アートやオペラの最新情報からお笑いの世界まで、ものすごく幅広い。

また、仕事をしていてしばしば感じるのが、3人ともとても人間的な魅力にあふれた方々だということ、素晴らしいユーモアの持ち主だということです。デザインというのはやはり社会でいかされるものであるし、人が使うものですから、ヒューマンな視点は不可欠だと思うのです。3人が仕掛け上手だったり、自身の作品の伝え方を常にあれこれ考えているのも、人を楽しませよう、生活をより楽しくしようという気持ちからなんですよね。自分たちが面白いことしかやらない人たちですから、21_21の活動については乞うご期待!って、自信をもって言えます。

プレオープン・イベントしとして11月に[21_21 DESIGN SIGHT Talk]という催しをおこないます。たとえば館内のサイン計画だったり、企画展を開催するのに至る過程であるとか、現在の途中経過をご紹介する機会になります。制作の舞台裏のようなものも当然出てくるでしょうし、動いているということ自体が21_21の重要な性格だということを、いらしてくださるとよくわかっていただけるのではないかと思っています。

2006年9月14 財団法人三宅一生 デザイン文化財団にて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/五十風一晴

2006年8月28日 ナチュラルローソン代々木公園西店

および財団法人 三宅一生デザイン文化財団にて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/五十風一晴

今回はナチュラルローソン代々木公園西店にご協力いただきました。お店の前にはガーデンチェアが並び、焼きたてのパンの香りがする新しいタイプのコンビニです。ローソンが5年前から東京都内と近畿圏で展開しているチェーンで、現在、約70店舗あるそうです。

http://natural.lawson.co.jp/

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターによる放談、第2回をお届けします。今回は、いまやニッポンの日常に欠かせない存在となったコンビニエンス・ストア(以下コンビニ)に出かけ、買い物をして、生活のなかのデザインについて語り合いました。

写真右:これ、ペットフードですよ。人間用に負けないほどパッケージが凝ってます(三宅)

- 佐藤

- (別の袋を取り上げて)せんべいでは、当たり前になっている小分け。一枚一枚別々になっています。

- 三宅

- これがいいんですよ。これがひとつの袋に入っていたとしたら、しまいにはぜんぶ食べちゃうもの。シケないしね。ひとつ食べたらこれでおしまいと、人間が人間をしつけるというかね。今日は1枚だけでおしまいにしようってね、思える。

- 佐藤

- もしかすると海外からは、日本のパッケージは過剰包装で資源を無駄にしているという意見が、短絡的には出ると思うんです。でも日本の食文化、日本人の繊細な神経など、パッケージには背景があるわけです。そう簡単には切り捨てられない"やさしさ"って、こういうパッケージのありかたにもあるんじゃないでしょうか。

- 三宅

- 過剰包装の問題は別として、パッケージが小分けされているというのはですね、日本の文化として古くからある、ものをほんとうに大切にするというところからきている。いまは大量消費の時代だからつい忘れがちだけれども、相手のために必要なことをやるというのは、日本らしい繊細さですね。

- 佐藤

- 最近の食品のパッケージは、和風化している傾向がありますね。筆文字などで商品名を表現していたりします。

- 三宅

- 和のものだからかもしれないけれど、親しみやすいというか。これは、蜂蜜ラベンダーのソープですか(石けんのパッケージを指さす)。

- 佐藤

- 新聞紙で包んでいるような雰囲気を出していて、この考え方はなかなか新鮮。

- 三宅

- どこから開ければいいのかな。

- 佐藤

- ここで開けるんじゃないかな。

- 三宅

- 開けるときに破るという感覚は感心しないんだけどな。(結局、破くしかないことがわかり)ちょっと、残念だな。

- 佐藤

- そうか、そうか。これは開けると中身がビニール袋に入っている。それは香りという難しい問題があるからですね。包装としては紙だけで成立しているんだけど、香りが出てしまうとほかの商品に影響が出てしまう。こういうことまでを、パッケージ・デザイナーは考えなければならないんですよね。

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターによる放談をお届けします。

- vol.1

- 佐藤 卓×深澤直人 「僕たちのデザイン事始め」 前編

佐藤 卓×深澤直人 「僕たちのデザイン事始め」 後編 - vol.2

- 三宅一生×佐藤 卓 「現代ニッポン・コンビニ・考」 前編

三宅一生×佐藤 卓 「現代ニッポン・コンビニ・考」 後編 - vol.3

- 三宅一生×深澤直人 「地上333メートルから見えてくる、東京、デザイン・ものづくり」 前編

三宅一生×深澤直人 「地上333メートルから見えてくる、東京、デザイン・ものづくり」 後編 - vol.4

- 三宅一生×佐藤 卓×深澤直人×川上典李子 「オープン直前の21_21 DESIGN SIGHTで語るデザインの未来」 前編

三宅一生×佐藤 卓×深澤直人×川上典李子 「オープン直前の21_21 DESIGN SIGHTで語るデザインの未来」 後編