contents

サマースクール「デザインのコツ」:特別講義 「デザイナーvsエンジニア デザインを巡る攻防」

「骨」展はデザインとエンジニアリングをつなぐキーワードとして「骨」や「骨格」にアプローチしています。

デザイナーとエンジニアがそれぞれ働き、共につくり出すもの、また彼らを取り巻くデザイン環境とは。両方の視点を持つ山中俊治のナビゲートのもと、サマースクール「デザインのコツ」特別講義は、日産自動車のデザイナー谷中謙治とエンジニア小野英治、イクスシーで商品開発を行った堀尾俊彰を講師に迎えて行われました。

まずデザイナーとエンジニアの違いから講義は始まりました。一般的にデザイナーは外側をつくる、エンジニアは内側をつくるものだと思われているが、それは違うと思うと山中は会場に投げかけます。

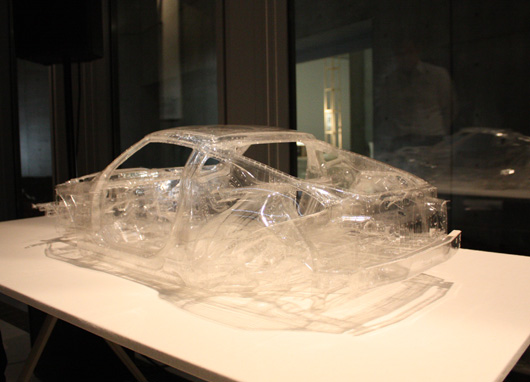

本展では会場1Fに入場するとすぐ目に飛び込んでくる日産フェアレディZ。それは長い歴史を持った難しいプロジェクトであったと日産の二人は語ります。自動車は0からデザインをするのではなく、与えられた条件(寸法やエンジンの大きさなど)の中でつくられていると谷中は言いました。小野は内側である構造設計の条件をふまえて、外側の車体のデザインを行うということは、目に見える部分もまた骨格の一部であるのかもしれない、と答えます。

また、出展されている椅子たちの中でもひときわシンプルな骨組みを持つイクスシーの「OLIO 1009」。それは堀尾がイクスシー開発部に所属し、ライセンス生産が主流でデザインはしなくていいと言われていた時代に、構造からデザインをして生まれた椅子です。理に適ったかたちを作り出すために、自らコピー紙を使って構造を探ったり、再生紙を熱圧プレスで成形したりして考案したものです。生産技術とデザインが一体化したエピソードに、家具をつくることの高い目標がうかがえます。

カテゴリーの異なるプロダクトを扱う講師による講義ということもあり、質疑応答は多岐に渡りました。フェアレディのスケルトンモデルを使っての説明や、実際にOLIOを解体する場面も。

ものづくりの目指しているところはひとつだと、山中は言います。多くの人間が並列で作業を行なっていく場合でも、ひとりの人間が直列に作業を行う場合でも、構造とデザインの間に同じ骨を通すことが大切であるというメッセージが、現場の声を通じて実感できる講義となりました。