contents

フォトドキュメント「奥村文絵、東北へ」

Vol.1 南部の冬に、太陽を見つけた ~干し菊

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメントがスタート。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

11月の終わり。東北新幹線「はやて15号」で八戸駅に降り立ち、初めて青森の空気を吸った。ピリリと澄んだ冷気と、今にも雪が降り出しそうな厚い雲。リサーチはまだ始まったばかりだ。この先に待ち受ける酷寒の里山を想像して、思わず身震いをしつつ、目的地である青森県三戸郡南部町へ、車は南西に向かって走る。

東北には菊を食べる文化がある。なかでも山形県の食用菊「もってのほか」が有名で、さっと茹でて酢の物などにして食すのだが、ここ南部町では保存できるよう、菊の色香を閉じ込めて「干し菊」にするという。その作り手である株式会社 東農園の代表、東牧人さんを訪ねると、熟れたリンゴが出迎えてくれた。

果樹栽培と加工を手がける傍ら、先代から干し菊づくりを引き継いだ東さんから、「もう少し早く来れたらよかったなぁ。」とのご挨拶。というのも、11月初めには最後の収穫と加工が終わってしまうのだ。都会の「旬」が、食卓を彩るご馳走のひとつでも、ここ産地の「旬」は自然の営みであり、巻き戻せない暮らしの歳時記。展覧会リサーチは、その後も常に「旬」との追いかけっこになった。

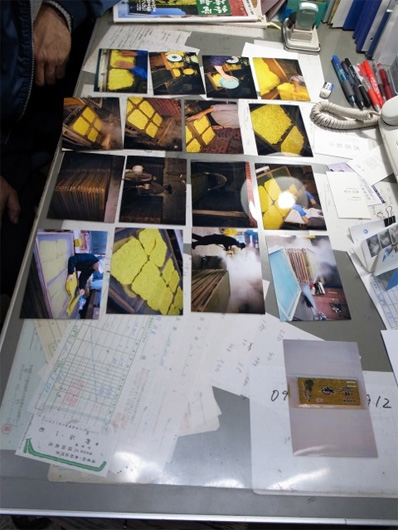

製法を写真で説明していただく。

東さんが作った「干し菊」を見せてもらった。太陽の陽射しを集めたような鮮やかな黄色に思わず声が出た。収穫してすぐに加工しないと、この色は保てないという。長く雪に閉ざされ、ひと昔前までは冬季の食材が限られた東北。保存食中心の暮らしのなかで、干し菊の色香はどれほど食卓を明るくし、食欲をそそったことだろう。

「干し菊づくりは、試行錯誤の連続だったよ」という言葉通り、加工場には長年の創意工夫が積み重なっていた。赤煉瓦製の乾燥庫は、元々リンゴを保管するための小屋だ。

蒸した菊を乾燥させるための網が積み重なる。一度に仕込む量が多いため、網の数も相当数にのぼる。

東さんが、干す前の菊をご馳走してくださった。「僕は、これが大好物なんだ。」蒸しただけの菊を、醤油をつけていただくと、花とは思えないほどの旨味、シャキシャキと立体的な歯ごたえ、甘い香り。驚きです、東さん。一品料理としても満足できますね、これは。

南部町の干し菊の材料は、食用菊の中でも最高級の「阿房宮」。東さんはその栽培から手がけ、なるべく農薬を使わずに育てている。収穫後の圃場へ連れていっていただくと、来年に向けて、すでに畑の手入れが始まっていた。

花の部分だけを丁寧に摘み取られた阿房宮。満開の時季には、この畑が一面、大輪の黄色い花で埋め尽くされることを想像すると圧巻だ。

東さんに依れば、干し菊をつくる生産者は減る一方だという。栽培から加工まで、全てが手作業で人手を要する一方、決して高く売れるものではない。だからこそ、作り続けるのには信念が必要になる。「でもね、こんなにおいしいものをなくす訳にはいかない。これは南部の文化だから。」土地に生まれ、土地を引き継ぐ。東さんの言葉と節くれ立った大きな手に、覚悟のような思いがにじみ出ていた。写真下は西部裕介による撮影の様子。

翌朝、むつ市内の朝市を散策してみると、生の食用菊が並んでいた。ここは南部町から北へ約120km、下北半島の付け根にあたる。新鮮で豊富な食材が簡単に手に入る時代のなかで、手間ひまをかけて干し菊を作り続けることとは...。「文化を繋ぎたい」という東さんの言葉が、再び心にずんと響いた。そうだ。展覧会で伝えるべきものが、少し見えた気がした。

文:奥村文絵