contents

フォトドキュメント「奥村文絵、東北へ」

Vol.2 味は手が知っている ~きりたんぽ

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

青森取材から戻った翌週、息つく暇なく今度は秋田県へ向かった。なにせ「東北の保存食」をテーマに掲げる展示計画。取材先は山あいの集落などが多い上に、時季はすでに冬将軍の足音がすぐ傍で聞こえてくる12月だ。豪雪に見舞われる前に多くのポイントを回って、より豊富な素材を集めるのが取材班の仕事。私たちは東北各県を北から徐々に南下する計画を立てて、リサーチと現場取材を進めた。

ところで、取材班が各地で必ず立ち寄った場所がある。旬の食材の宝庫、朝市だ。風土や旬が薄れゆく昨今とはいえ、朝市には暮らしの息づかいが立ち現れる。人々が長い時間のなかで培った風土が凝縮する。地元の人びとと挨拶を交わし、手作りの漬け物や餅菓子をその場で食べてみると、資料からは伺い知ることのできない、東北の生き生きとした食地図を、五感で確かめているような実感があった。

秋田県で訪れた鹿角(かづの)市の朝市も、山村とは思えない賑わいだった。案内してくださったかづの商工会の藤原秀比古さんによると、約400年前、江戸時代初期から連綿と続いていると言う。津軽街道の宿場町として、さらに鉱山による隆盛が豪商をうんだ鹿角には、雁木(がんぎ)造りと呼ばれる、雪国特有のアーケード様式の町家が街道沿いに軒を連ねた。朝市は往時を彷彿とさせるような雁木造りの建物で、いまも毎月3と8のつく日に開かれている。

在来野菜、多様な雑穀、珍味あり。ここではマタギが熊の胆を売っているのも発見(!)。朝市散策は宝探しのような心地だ。

江戸時代、南部藩によって統治されていた鹿角に残る豪奢な商家。

市民が町に誇りを持ち、その文化を後世に伝えようとしている鹿角。近くの資料館では、朝早くから囲炉裏に炭火が入り、きりたんぽが香ばしい香りを漂わせていた。秋田といえば、きりたんぽ。そしてここ鹿角は、きりたんぽ発祥の地なのだ。

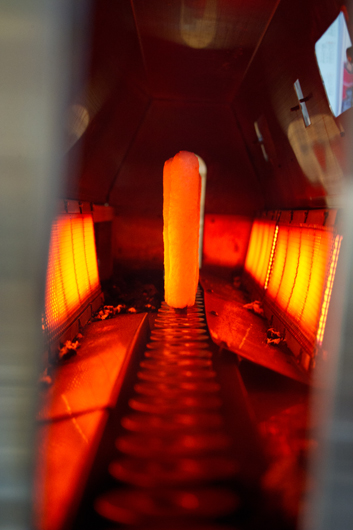

商工会の藤原さんが紹介してくださった「柳田きりたんぽ店」を訪ねると、コンベアーに乗って焼成機の中に入っていくきりたんぽが目に飛び込んできた。

奥に広がる小学校の教室ほどの工房を見回すと、至るところから湯気が上っている。「どうぞ中へ」と導かれていくと、エプロン姿の女性たちが5〜6名で、きりたんぽづくりにいそしんでいた

ひときわ大きな湯気と、炊きたてのごはんの甘い香りのなか、炊飯釜から移したごはんが人から人へ手渡されていきながら、すこしずつ形を変えていく。炊きたてのごはんを半づきにする人、1本あたりの分量に分ける人、串に握りつける人。よどみなく流れていく作業のところどころで、女性たちの手が一瞬止まる。それは、手が覚えた重さや堅さに叶っているかどうかを確める間合いだった。わずか数グラムの違いを感じ取り、手元のごはんで補っていく。つやつやと見事なたんぽを、次々にこしらえるベテラン女性の手元に目が釘付けになっていると、「やってみますか」と声をかけられた。

杉串に半分潰したごはんを握りつける。ただそれだけのことながら、難しい。ごはんを握ると、熱さで厚みを忘れてしまう。この手の動き、手の平と指先を一体にするこの感覚は、いつぶりのことだろう。私たちの不格好なたんぽのおかげで、すっかり場が和んでしまった。

店では昭和43年頃まで全てのたんぽを炭火で焼いていたが、現在は毎日2100本ほどのたんぽをつくるため、一部、機械も導入している。しかし要となる握りつける行程は、手作業のみだ。「震災のときにね、ああやっぱり、と思ったんですよ」と柳田さんが続ける。「機械が止まってしまっても、手が覚えていれば再現できるでしょう?手づくりを続けることで、次に繋がるんです」。

他の郷土食、保存食と同様、きりたんぽもまた、家庭でつくられることが少なくなったと柳田さんは言う。いま、郷土の味の担い手は、徐々に専門店や専門家へと移っている。商品はまた、食文化継承のひとつの形でもある。昔、田植えや家造りなど、協同作業によって農や住の営みを支えた「結い」という仕組みが、地域や専門家が手を結び合うことで、固有の文化を風化させないための仕組みに形を変え、現代から未来に引き継がれていこうとしていた。

ちょうど東京の企画会議では「東北らしさとはなにか」そして「商品か、それとも家庭料理か」という論点に糸口が見つけられないままになっていた。答えは現場にある。その言葉をしみじみと痛感した。そしてこれを契機に、食チームの取材の軸足が定まっていったのだった。

取材を終えると、柳田さんが味噌たんぽをご馳走してくださった。焼きたてのたんぽに、ほたほたと甘味噌をつける。ほおばったその味に、「お母さん」と呼んでみたくなるようなやさしさがあった。あと3本は食べられたなぁ。

文:奥村文絵