contents

アーティスト、イラストレーター、広告デザイナーなど、肩書きを限定できないような幅広い活動を続けるジャン=ポール・グードは、自らを「イメージメーカー」と表現する。その創作活動の原点にあるのは、ダンサーであった母親から幼いころに受けたダンスのレッスンで芽生えた、身体とその動きへの興味であり、思い描いたイメージを画面に留めるドローイングへの愛だという。ジャン=ポール・グードに話を聞いた。

「アフリカ人の多くが優れたリズム感を持って生まれてくるように、日本人の多くはグラフィックへの優れた感覚を持って生まれてくるように私は感じています。街を歩いていてもあらゆる場面で魅力的な視覚表現と出会うことができるし、優秀なデザイナーも数多い。三宅一生さんも、私は傑出したグラフィックデザイナーだと思っています。グラフィックへの類い稀なセンスから、独自の服を手がけています。そのような日本という国で、しかも三宅さんがディレクターを務めるこの会場で展示ができるのは本当に光栄なことです」

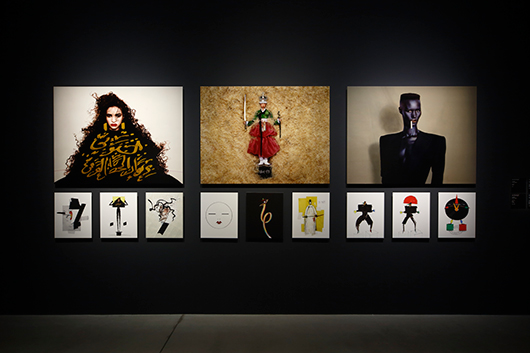

柔和な笑顔で、今回の展示が実現した感想をこう語るジャン=ポール・グード。長い創作キャリアのなかからキュレーターのエレーヌ・ケルマシュターとともに展示作品を選び、企画を練り上げていく過程で、グードの作品のグラフィカルな側面と、被写体の身体性にこだわる姿勢にフォーカスする展示構成に方向付けられていった。そして、展示のメインとして、彼の人生に大きな影響を与えた『3人の女神』をモチーフとする作品を集結させた。

70年代後半から80年代にパートナーであったグレース・ジョーンズ。80年代から90年代にパリで成功を収め、こちらも私生活をともにしたファリーダ。そして、現在の妻であり、やはりモデルとして数々の広告ビジュアルにも登場するカレン。アフリカ系ジャマイカ人のグレース、アルジェリアがルーツのアラブ系であるファリーダ、韓国系アメリカ人であるカレン。多様な文化に対してオープンで、手法もモチーフも分け隔てなく表現に取り入れるグードの姿勢を象徴するかのような、3人の女性との出会いが彼をインスパイアした。

「ここにいる3人の女性は、いわゆるクラシックな意味での美しい女性とは違うかもしれません。しかし、彼女たちはとても美しい。そのエッセンスを写真や映像、立体に表現して、多くの人に見てもらいたいというある種のエゴが制作のモチベーションとなりました。グレースは身長が高く足も長いのですが、首が短いので写真を切り貼りし、引き伸ばすことでその美しさを強調しようとしました。ファリーダは、アラブ文化を背景に持つ『千夜一夜物語』のような美しいイメージをワルツの映像で表現しようとしました。そしてカレン。私は彼女と20年前に出会い、現在は大きな子どももいる母親になりましたが、いつでも彼女はファンタジーのような存在です。私が抱く彼女たちのイメージを写真や映像などに留めたい、その衝動が私を創作に導くのです」

『イメージメーカー展』で、グードは壮大な野心を持って新作に挑んだ。それが展示室中央に展開する機械仕掛けのインスタレーション『見ざる、言わざる』と『聞かざる』だ。

「最初に思い描いたのは、舞踏室をつくること。私のキャラクターがワルツを踊る舞踏室を作品にしたいと考えたのです。そこで大事な要素が音楽です。音楽とダンスする体の関係をどのように見せるか、人ではなく人形が音楽にあわせて動くことで、見る人々の感情を揺さぶり、楽しませることができるか。そこが私にとって大きな挑戦でした。私が愛した3人の女性に特別な衣裳を着せ、三宅 純さんというこれまでにも一緒に仕事をしてきた素晴らしい音楽家に音楽を手がけてもらいました。今回の作品で"動く彫刻"とも呼べるインスタレーションに手応えを感じましたし、ここからさらに規模も大きくしながら発展させられたら素晴らしいと考えています」

ジャン=ポール・グードのキャリアにおいて、作品には本当に多様なモチーフが登場する。1989年にパリのシャンゼリゼ通りで開催したフランス革命200周年記念パレードを手がけたときは、かつて見たバレエ・リュスの作品『パレード』のイメージから発想を広げた。写真を切り貼りして身体の部位を変形させ、被写体の美を強調する「カットアップ」の手法には、ジャコメッティなどかつてのアーティストがどのように人体の美を表現しようとしたか、という美術史的な要素がひとつのきっかけにもなった。そして現在も、機械仕掛けのインスタレーションの展開を思い描くように、いつでも新しいものに対して貪欲で、常に前進する姿勢を見せる。ジャン=ポール・グードの作品が展示された地下空間に足を踏み入れると、その革新的な表現を目と耳で、そして全身の感覚で一種のファンタジーとして体感できるはずだ。

構成・文:中島良平

写真:木奥恵三

プロフィール/

ジャン=ポール・グード:1960年代初頭にイラストレーターとしてパリで活動を開始。1970年代には米『エスクァイア』誌のアートディレクターを務め、1989年にはパリで国家的イベントであるフランス革命200周年記念パレードを手がけて大盛況を収める。コダック、シャネル、ギャルリー・ラファイエットなどの広告は世界各地で広く親しまれている。