contents

2014年11月 (6)

2014年11月29日、織咲 誠と谷尻 誠によるトーク「線の引き方で世界はどう変わる?!」を開催しました。

社会とのデザインの関係を線のあり方で考察する「ライン・ワークス ― 線の引き方次第で、世界が変わる」を出展する織咲。お金をかけず、ものを使わないで機能を変えていく試みとして、自らリサーチを行う彼は、アフガニスタンでの石の上に引いた線で地雷を認識させる地雷標石など、いくつかの例を語り、線による関係性、様々な関係性を見つけていくのがデザインであると述べました。そこに谷尻は、ほとんどのものがつくり手の都合で徐々に効率的になっていったが、それに属さないものとの関わりによって、ものをつくっていくことがこれからのデザインではないかと続き、織咲の活動の意義に触れました。

その後社会一般に話は及び、谷尻は、一見して便利な世の中であるため疑うことがないが、機能性だけに捉われず、ある種ムダなものをも交えた関係性や人々の能動性を促す不便さも必要であると語りました。出展作品に対し、「自分の頭で考えて欲しい」とあえてその多くを語らなかった織咲しかり、世の中の仕組みを各々が俯瞰し、世界をどう見据えるかが、それぞれの立場で語られる内容となりました。

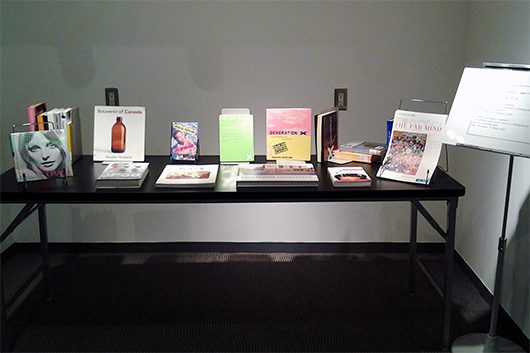

東京・青山のカナダ大使館 E・H・ノーマン図書館では、企画展「活動のデザイン展」に合わせ、本展に出展しているバンクーバーを拠点に活躍する小説家・美術家・デザイナーのダグラス・クープランドのミニ・コーナーが設置されています。

図書館はどなたでも無料でご利用いただけます。ぜひお立ち寄りください。

>>カナダ大使館 E・H・ノーマン図書館ウェブサイト

カナダ大使館 E・H・ノーマン図書館 ダグラス・クープランド ミニ・コーナー

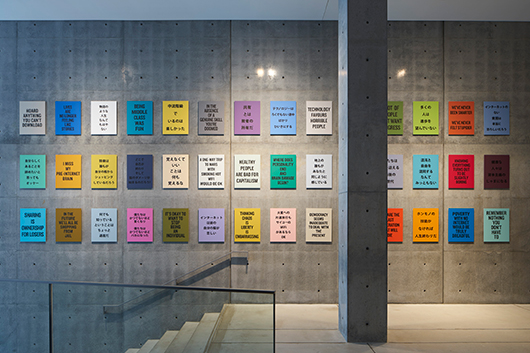

企画展「活動のデザイン展」会場風景/撮影:吉村昌也

2014年11月8日、takram design engineeringの田川欣哉と渡邉康太郎、Kaz米田、牛込陽介によるトーク「未来をクリティカルに問う活動」を開催しました。

ロンドンを拠点にデザイナーとテクノロジストとして活動する牛込は、自身が発表してきた作品がメディアアートの枠組みで評価されることに疑問を持ち、テクノロジーの視点から生活や社会に影響を与えたいとクリティカルデザインを学びました。今回の展示作品「ドローンの巣」と「シェアの達人」をはじめ空想と思索から生まれる世界観そのものをデザインして提示する作品について解説しながら、思い込みを覆し、外の世界に一歩踏み出すアプローチの大切さを語りました。

takram design engineeringの渡邉は、これまでの作品を振り返りながら、思考の枠組みの持ち方の重要性について語りました。Kaz米田は、100年後の荒廃した世界における人間と水との関係を問い直すことから生まれた展示作品「Shenu:百年後の水筒」について、田川は、乾燥地帯に生息する動物の臓器の仕組みの研究から生まれた人工臓器について語りました。

問題解決以前の問題発見に重点を置き、社会と人間の関係を問い続けることでイノベーションの種を見つける、そんな新しい時代のデザインの態度について語り合うトークとなりました。

2014年10月29日午前、来日中のオランダ王国のウィレム・ アレキサンダー国王陛下および同王妃陛下が「活動のデザイン展」を見学されました。

21_21 DESIGN SIGHTディレクター 三宅一生と青柳正規文化庁長官の案内のもと、本展ディレクターの川上典李子、横山いくこ、出展作家のイーヴォ・ファン・デン・バール(ヴァンスファッペン)、マスード・ハッサーニ(共にオランダ)、タクラム・デザイン・エンジニアリング(日本)が説明を行いました。

21_21 DESIGN SIGHT エントランス前にて

出展作家 イーヴォ・ファン・デン・バール(ヴァンスファッペン)が、自らの展示作品「ロースさんのセーター」を説明。

出展作家 マスード・ハッサーニが、自らの展示作品「マイン・カフォン」を説明。

出展作家 マスード・ハッサーニが、自らの展示作品「マイン・カフォン」を説明。 出展作家 タクラム・デザイン・エンジニアリングが、自らの展示作品「Shenu: 百年後の水筒」を説明。

出展作家 タクラム・デザイン・エンジニアリングが、自らの展示作品「Shenu: 百年後の水筒」を説明。撮影:吉村昌也

2014年11月2日、参加デザイナーのジョセフィン・ヴァリエを迎えたトーク 「天然酵母と"経験のデザイン"」を開催しました。

はじめに、ジョセフィンが自らのエクスペリエンス・デザイナーとしての活動を語りました。食べ物を媒介に、人々、場所、オブジェクトを結びつける新たなプラットフォーム、体験、プロセスをデザインする彼女は、4年前より天然酵母、そのなかでもサワードウと呼ばれる酵母の収集をスウェーデンで開始。収集にあたり、「送った酵母にまつわる価値をつけてください」と送り主に呼びかけ、酵母とともに、それぞれにまつわる物語を、個人やパン屋と共同しながらシェアするプロジェクトを続けています。また今年に入り、日本での天然酵母集めも開始し、その一部とスウェーデンでのアーカイヴを「リビング・アーカイヴ」として展示をしています。ジョセフィンは日本の天然酵母がサワードウ以外にも多岐にわたっていることに感銘を受け、今後の天然酵母プロジェクトについて、より広がりを持ったものにしたいと語りました。

続いて「リビング・アーカイヴ」に参加しているパン屋「タンネ」(浜町/人形町)よりマーティン・ブフナーがサワードウを用いたパンのつくり方について語りました。マスター・ベーカーの称号を持つ彼は「適切温度を保ち、生地の固さを安定させ、その生地に期間を設けて寝かせる」ことが最も重要であると述べ、専門家の立場よりサワードウの奥深さについて語りました。

最後に「リビング・アーカイヴ」の酵母提供者の坪田大佑氏が登壇し、自身が天然酵母づくりを行うようになったことや、自ら主催するパンづくりのワークショップの模様を語りました。

パンづくりを介していながらも三者三様でアプローチが異なり、トークはパンを媒体としたコミュニケーションの多様さを知ることのできる内容となりました。

2014年11月1日、イーヴォ・ファン・デン・バール(ヴァンスファッペン)とマスード・ハッサーニによるトーク「オランダのデザイン ― デザインと社会の広がる関係」を開催しました。

ニコル・ドリエッセンとヴァンスファッペンを設立したファン・デン・バールは、ロッテルダム南部の病院を改装したスタジオを拠点にさまざまな作品制作に取り組む一方、160ヶ国からの移民を抱えるシャロワー地区の住民たちとともに、地域密着型のプロジェクト「DNA シャロワー」を展開しています。

プロジェクトの第1弾となったのが、本展のポスター写真にもなった「ロースさんのセーター」。デザイナーのクリスティン・メンデルツマとロッテルダム市立美術館との恊働で、誰も袖を通すことのなかった560枚に及ぶロースさんのセーターは、本と映像を通して、世界中の人々に知られるようになりました。

アフガニスタン出身のマスード・ハッサーニは、子どもの頃に暮らしたカブール郊外での体験からトークをスタート。諸外国が残して行った地雷に囲まれたもと軍用地の校庭では、脚を失った子どもにも出会ったと言います。子どもの頃に自らつくって遊んだというおもちゃを発想源にした地雷撤去装置について、その開発と実験、検証のプロセスを交えて語りました。

ハッサーニの作品は、ニューヨーク近代美術館に注目されたことから、各国のメディアで取り上げられるようになりました。地雷が無くなれば、豊富な地下資源を利用して、世界で最も豊かな国のひとつになるというアフガニスタン。ハッサーニは、さまざまな活動を通して、プロジェクトへの理解と支援を訴えています。

日常の中の小さな気づきがデザインを生み、ひとつひとつの丁寧な積み重ねで地域や社会の問題解決の糸口が見つかる、そんなヒントに満ちたトークとなりました。