contents

2015年6月 (9)

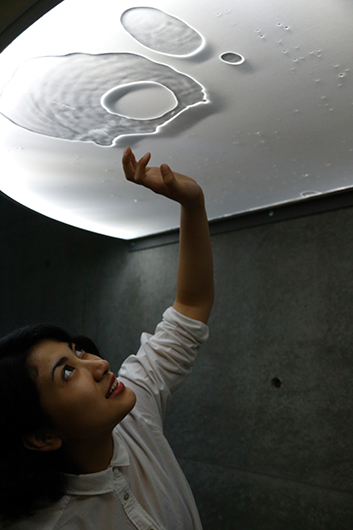

2015年6月20日、本展ディレクターの菱川勢一、学術協力の桐山孝司、参加作家ニルズ・フェルカーによる「オープニング ギャラリーツアー」を開催しました。

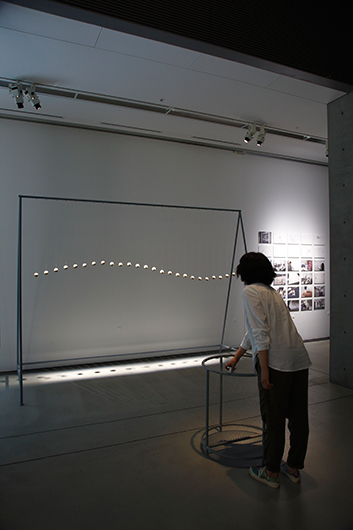

ツアー冒頭、菱川より、子どもたちの図工や音楽の授業時間が、近年減ってきており、彼らにデザインやアートを楽しむ機会を設けることができないかという想いが、展覧会のテーマに繋がっていると語られた本展。静謐な美術空間と異なり、音が所々で鳴っていたり、作品に手を触れることができたり、ものづくりの手の内を明かしたりと、来場者の好奇心をくすぐるポイントが多く用意されていると、菱川は続きました。

その後、本展のために来日した作家のニルズが、自身の作品の前で、展覧会に参加するに至った経緯と、自らの来歴について語りました。菱川は、展覧会構想中、参加作家の第一候補としてニルズの名前を挙げており、「オファーが難しいと思っていたが、すぐに3DのCADデータでモデリングをしてくれた」こと、施設の状況に応じ、作品内容を詳細なスケッチとともにニルズ自身が詰めていったことは、絶妙なコンビネーションで多様な作品をつくっているように感じたと述べました。

続いて、菱川と桐山を中心としたギャラリーツアーと移り、会場内の各作品の特徴を菱川が伝え、その作品に合わせて展示をしている「動きのカガク展 解説アニメーション」における、動きの仕組みや原理を桐山が紹介するかたちで進行しました。ツアーは、菱川と桐山による作品紹介を通して、ものが動き出すときの感動に触れるとともに、その仕組みや成り立ちを理解することで、ものづくりの楽しさを体感できる内容となりました。

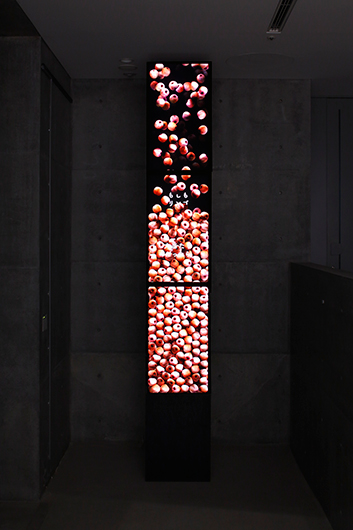

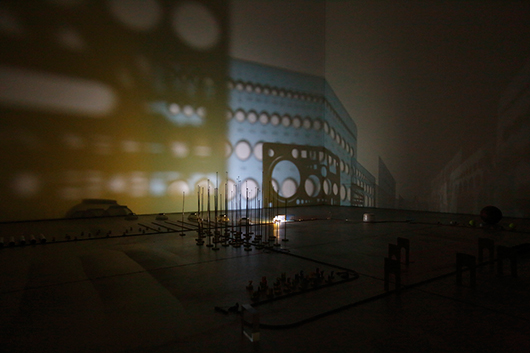

いよいよ開幕となった企画展「動きのカガク展」。会場の様子をお届けします。

表現に「動き」をもたらしたモーション・デザイン。その技術は、プロダクトをはじめグラフィックや映像における躍動的な描写を可能にし、感性に訴えるより豊かな表現をつくりだしています。

「動き」がもたらす表現力に触れ、観察し、その構造を理解し体験することで、ものづくりの楽しさを感じ、科学技術の発展とデザインの関係を改めて考える展覧会です。

また、本展では「単位展」に引き続き、会場1階スペースを21_21 DESIGN SIGHT SHOPとして無料開放。「動きのカガク展」参加作家や展覧会テーマにまつわるグッズのほか、過去の展覧会カタログや関連書籍など、アーカイブグッズも取りそろえています。展覧会とあわせて、ぜひお楽しみください。

Photo: 木奥恵三

2015年6月19日より開催となる企画展「動きのカガク展」は、「動き」がもたらす表現力に触れ、観察し、その構造を理解し体験することで、ものづくりの楽しさを感じ、科学技術の発展とデザインの関係を改めて考える展覧会です。

本展ディレクターを務めるクリエイティブディレクター 菱川勢一が展覧会に込めた思いを、本展企画協力のドミニク・チェンによるインタビューを通じて紹介します。

「動きのカガク展」ドキュメント映像より(制作:ドローイングアンドマニュアル)

― つくった結果だけではなく、つくる過程までをもオープンにするという考え方はここ10年ほどでインターネットにおけるコンテンツやソフトウェアなどの仕組みやルールがオープン化してきた動きとも呼応していると感じられて、とても興味深いです。そのような開かれた姿勢はアーティストやデザイナーにとってどのような意味を持つと思われますか?

近頃は様々な場面で人とつながることが重要になってきています。そのためにはもっとオープンになって、失敗を恐れたり完璧であろうとはせずに、時にはもっと無責任な話をしてもいい。そして自分がやっていることを無理に社会と繋げなくてもいいと思います。社会的な拠り所のある表現は正論かもしれないけれど、ただそれだけという場合もあるからです。

本当は、アーティストだけではなくて、デザイナーの仕事というものも単価計算できないものだと思うんです。つまり、デザインの仕事にしても本来は、目標と時間単価を決めて粛々と作業する類いの仕事ではなく、何回も試行錯誤や実験を重ねながら、ブレークスルーを発見するまで、時に考え抜いたり、時に遊んだりする創造性が必要となる。その時、一番重要となってくるのはつくり手の説明不可能な情熱や衝動の部分です。21_21の展覧会がこうした想いのオープンな発信源になってほしい。完璧なデザイン論を見せて圧倒する場というよりは、もっと気軽に遊んでいる姿を見せられる空間にしたいですね。

「動きのカガク展」ドキュメント映像より(制作:ドローイングアンドマニュアル)

― プロの作家たちの生の創造性を見ることを通して、子どもや学生がものをつくることに触れることが大事ですね。彼ら彼女たちが成長して、世界とつながりながらものづくりをする姿を想像するとワクワクしてきます。義務教育の現場では図工の授業時間が減少していると聞いていますが、個人的には英語よりも図工の時間を増やした方がグローバルな表現が可能になると考えています。菱川さんはどのような子ども時代をお過ごしでしたか?

僕は父親が町工場を営んでいて、小さいころから工場に転がっている素材を拾って好きなものをつくっていました。周りの大人に手伝ってもらいながら、台車を自分でつくったことを今でも覚えていますが、いま思うと子どもながらにも結構危ない作業をやってましたね(笑)

― それはすごく恵まれた環境でしたね(笑)その幼少期の体験から、現在のクリエイションに活かされていることはなんでしょうか?

図工の大事さとは、まずつくってみたくなることであり、そしてやってみてわかることだと思うんです。そして、何かモノとして出来上がるものだけがデザインの対象ではなく、仕組みやプロセスだってデザインの対象にできる。そこからデザインはテクノロジーやエンジニアリングとつながっていきます。

今日、なにかつくろうと思った時には、たいていの知識や情報はインターネットで検索すればすぐに見つけることができます。でもつくり手の感覚的なものを引き出すには自分自身や他者との対話が必要です。役に立つ/役に立たないという二項対立の思考法では本当に面白いものというのは決して出てこない。

たとえば僕が教えている大学の講義で「知覚方法論」という課目がありますが、その中で「ただのCGの球体にライティングを当てて、いかにエロティックに仕上げるか」という課題を一学期の間、学生に与えたことがあります。最初はピンク色とかスポットライトとか安直でステレオタイプな表現が出てくるんですが、次第にみんな悶々と考えながら、もっときめ細かいテクスチャーや構図の工夫が生まれてきました。こういう時も学生にどうすればいいですかと聞かれても客観的な答えはありません。自問自答して、テーマと対話しながら、面白い表現が生まれていきます。

こういう対話的なプロセスから生まれた表現が世の中を豊かにしていくんだと思います。だから今回の展覧会に込めた未来に向けたビジョンとしては、多種多様な衝動や情熱を持つ人たちがもっと現れて、クリエイティブな領域が社会の中で確固とした産業として立ち上がっていく様子を見たいですね。

インタビュアー:ドミニク・チェン

国内の美術館・ギャラリーで開催予定のデザインに関連する展覧会をご紹介します。

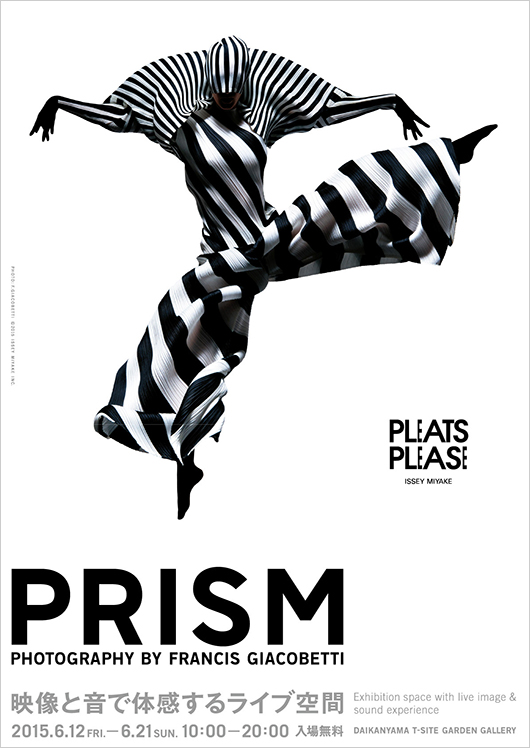

特別企画展「PRISM」PHOTOGRAPHY BY FRANCIS GIACOBETTI

2015年6月12日(金) - 6月21日(日) 会場:代官山T-SITE

世界的な写真家 フランシス・ジャコベッティは、1960年代から『ヴォーグ』誌などでファッション写真を手がけていました。1970年代からは20世紀を代表する人物の肖像写真のシリーズをスタートし、ライフワークとして今日に至ります。1999年から2001年と、2012年から最新シーズンまで、ダンサーをモデルに起用し、躍動する身体と、その動きにそって変化するプリーツ プリーズの表情を鮮やかに切り取り、色彩とプリントの鮮やかさを印象的に伝えてきました。

特別企画展「PRISM」は、これらの写真の細部にまで宿る魅力とパワーを、まるでプリズムの中にいるような映像と音で体感するライブ空間です。衣服から生み出される自在なフォルム、豊かな素材と色彩の表現、そして身体のすみずみまで息づくダンサーの生命力溢れる瞬間を、ぜひお楽しみください。

■写真:フランシス・ジャコベッティ

■映像:tha ltd./中村勇吾

■会場・技術監修:LUFTZUG

■グラフィックデザイン:佐藤卓デザイン事務所

Zebra 17, Photograph, print 2012

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE, SPRING SUMMER 2000

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE, SPRING SUMMER 2013

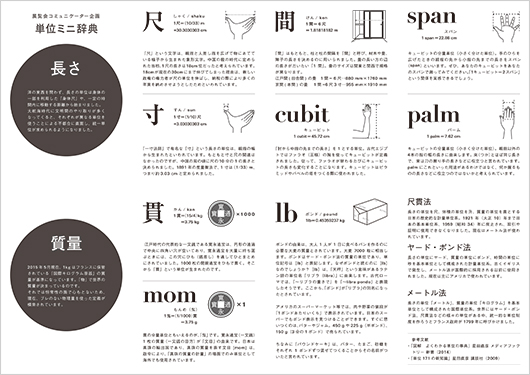

閉館時間を少しまわった会議室。そこでは、展覧会コミュニケーターによる自主企画、ギャラリーツアーに向けたミーティングが着々と進んでいた。単位展開催を控えた2月の始めにインターンとして採用された10名のコミュニケーター。4ヶ月間の軌跡が生んだ新たな可能性を紹介する。

「お客様により楽しんでもらえるように、疑問に答えたり、作品の見方についてアドバイスをしたりしています。」(山縣青矢)腕章に書かれた肩書き "説明員" として文字通り会場に身を置き、来場者との対話を通じて展覧会や作品に興味を持ってもらう手助けをするのがコミュニケーターの仕事。日々の活動を報告書にまとめ、そこで得られた "気付き" を共有していくうちに「他にも自分たちに出来ることがあるのではないか?」と疑問を抱くようになったという。

展覧会コミュニケーターによるギャラリーツアーの様子

「『単位展』を訪れたお客様に、展覧会を楽しむことに加えて "何か" を持って帰ってもらいたい。」(岸 紗英子)という強い想い...。お客様の声をもっと知りたいからアンケートを用意しよう。作品への気付きを持って帰れるように小冊子を配ろう。面白さをもっと伝えられるようにギャラリーツアーを実施しよう。メンバー10人で知恵を絞り合った4ヶ月、独自に制作したアンケートと小冊子を添えた集大成『展覧会コミュニケーターによるギャラリーツアー』が実施された。

展覧会コミュニケーターによる小冊子

「展覧会ディレクターや作家の皆さんとお話しする機会にも恵まれて、それぞれの『単位展』に向けた個人的な想いを聞くことができたんです。しかし、展覧会に訪れて展示作品を鑑賞するだけでは、そこに込められた想いの全ては伝わらないと思って...。」(得能慎司)「作品は喋ることが出来ないので、展示作品とお客さんの間に入って両方をつなげるのがコミュニケーターの役割です。」(岸) 作品に込められた想いを伝え、作品と来場者・作家と来場者をつなぐ。彼らの活躍は肩書きである "説明員" に留まらず、原義通り展覧会の裏側と来場者をつなぐ "伝達者" にあると言えるだろう。

しかし、コミュニケーターがつなぐものはそれだけではない。館内を眺めるとそこには、コミュニケーターの存在を通じて生まれた来場者同士のつながりも見られるように感じられる。長い会期の間、偶然同じ日、同じ時間に『単位展』を訪れた来場者同士が、同じ作品の前で話をしている。『単位展』を通じて、21_21 DESIGN SIGHTを通じて、デザインを通じて生まれる "つながり"、この "つながり" こそがコミュニケーターの可能性であるように考えられた。

構成・文:角田かるあ(21_21 DESIGN SIGHTインターン)

2015年5月29日、「単位展」作品の「無印良品の単位」制作チームより、良品計画生活雑貨部企画デザイン室 室長の矢野直子と建築家の佐野文彦、無印良品のアドバイザリーボードで21_21 DESIGN SIGHTディレクターの深澤直人を迎え、「深澤直人と無印良品と佐野文彦のギャラリートーク」を開催しました。

冒頭にて、深澤は「当初単位展というテーマを聞き、確固たる単位をイメージするも、自分なりの単位があるのではないかと思った」と語り、本展企画進行の前村達也が、深澤の共著『デザインの生態学』にて述べられている、ものや道具に対して身体があらかじめ反応してしまう感覚を、日常の暮らしにおける単位に置き換えるようにリサーチを行なったと続きました。

尺貫法から導き出され、無印良品の基準寸法を決めるきかっけとなり、現在の無印良品のモジュールの基礎となっている「ユニットシェルフ」を用い、居住空間をつくり上げた「無印良品の単位」。これ見よがしに何かをつくるのではなく、生活における必然性のなかでものをつくり出す無印良品のスタンスと、建築家 佐野文彦の生活に根付いた単位が、ひとつの作品として結びつくプロセスが語られました。

そして日本の生活における単位として、佐野が自ら経験した数寄屋大工のフィジカルな単位感に触れると、矢野は余白があることで生まれる豊かな空間づくりを挙げ、深澤は「決まっているモジュールで隙き間を埋めるのではなく、周辺環境をどうするかで、空間の豊かさが生まれる」と続きました。単位は、揃えてしまおうというところに価値があるのではなく、ゆるやかに人間をつなぐところに真価があるのではないかと、トークは示唆に富んだ内容となりました。

2015年5月5日、「単位展」関連イベント「1 Meter Party」を開催しました。

こどもの日であるこの日、本展展示作品「1 Meter Party」の作家 ヘルムート・スミッツが来日し、身長1メートルの子どもたちを迎えてパーティーを開きました。

子どもたちは、この日のために特別に設置された1 Meter Gateを通り抜けてパーティーへ入場します。

会場では、まずヘルムート・スミッツが子どもたちに挨拶しました。

その後、子どもたちは会場に用意された色とりどりの紙や風船、木のブロックを使って、上原かなえ(サルビア工房)とともに様々な1メートルのものをつくりはじめました。

当日は晴天に恵まれ、21_21 DESIGN SIGHTの中庭に出てブロックを1メートルまで積み上げたり、本展参加作家の熊野 亘と一緒に1メートルの風船で遊んだりしました。

最後は、自分でつくった1メートルのガーランドやブロックと一緒に記念撮影した写真を、長さ1メートルの台紙に貼ってアルバムをつくりました。年齢ではなく、身長の節目を祝う「1 Meter Party」の思い出として、それぞれのアルバムを持ち帰り、イベントは終了となりました。

Photo: Gottingham

2015年6月19日より開催となる企画展「動きのカガク展」は、「動き」がもたらす表現力に触れ、観察し、その構造を理解し体験することで、ものづくりの楽しさを感じ、科学技術の発展とデザインの関係を改めて考える展覧会です。

本展ディレクターを務めるクリエイティブディレクター 菱川勢一が展覧会に込めた思いを、本展企画協力のドミニク・チェンによるインタビューを通じて紹介します。

「動きのカガク展」ドキュメント映像より(制作:ドローイングアンドマニュアル)

― 今回の展示を企画された動機について色々と伺っていきたいと思います。この展示ではデザイナーとアーティストの双方がフィーチャーされていますが、この点について意識されていることはありましたか?

デザインとアートを分ける必要はないと思っています。一般的にデザイナーは社会やビジネスとつながっていて、アーティストは自分の感覚で勝負しているとされていますが、その二つはすでに混ざり合っています。例えばブランドデザインなどでは、アートはビジネスの世界にすでに取り込まれている。一方で、デザインの世界は凝り固まっていると感じます。社会性や様々なルールに縛られている、というか。昨今のデザイナーはもっと自由に振舞ってもいいのではないかと思います。

先日「子供達は将来何になりたいか?」という未来の職業人気ランキングをインターネットで見ましたが、デザイナーやアーティストといった職業は30位にも入っていません。本来はスポーツ選手や医者などと並ぶメジャーな職業になってもいいはずです。

私がこの展覧会に込めたのは、シンプルにものをつくる面白さを感じて欲しい、という思いです。アーティストだけどデザインの仕事をしていたり、産業の世界にリーチすることを意識しているアーティストがいたりと、分類不能な人が増えた一方、他方で肩書きに縛られて活動している人たちも多いと感じます。この展覧会に来る人たちにはもっと自由な感覚を掴んで欲しいと思います。

― なるほど。既存の枠組みや分類に縛られずに、とりあえず手を動かしたくなるという衝動を生み出すことがこの展示の目的だと言えるでしょうか。

そうですね。それは何と呼ぶのかわからない、簡単に掴めそうもない感覚です。けれど直感的に面白いと思えるものは、ものをつくる過程の中に確かにあります。特に次世代を担う人たちである学生や子供たちに展覧会を体験してもらって、そのことを感覚的に掴んでもらえればひとつのムーブメントにつながると考えています。だから来場者には展示されている作品を「参考作品」として観てもらいたい。参加している企業にもいろいろと秘密はあるかもしれませんが、そこもオープンにしてもらえたら嬉しいですね(笑)。イメージとしては先輩たちの作品が置いてある学校の図工室みたいな。だから展示だけでなくトークイベント、ワークショップやギャラリーツアーなどを通して「つくる」空気を伝えたいですね。

NTTドコモ WebAD "森の木琴" / NTT DoCoMo "XYLOPHONE"

― 今回は作品を展示するだけでなく、それぞれの制作プロセスや原理の解説を試みていますが、そこにはどういう思いがありますか?

僕も受賞したことのあるカンヌ国際広告祭の「フィルム・クラフト」部門は審査員が全員クリエイターなんです。その部門の受賞作品にアレックス・ローマンの『Third and the Seventh』という非常に面白い映像作品があります。

この映像はGoogle Sketch Up(注:誰でも無償でダウンロードして利用できる3Dモデリングツール)のオープンライブラリから他人がつくったモデルをダウンロードしてきて、それをカスタマイズしてつくった全編フルCG映像なんです。そして自らの編集過程、つまりどうやってつくったかというプロセスを動画にして公開している。

つまりこの作品はオープンにシェアされたものを使って、自分自身の作業もオープンにシェアしながつくられたものです。僕はこれは素晴らしいことだと思いました。

ここには一人で全てつくるのではなくインターネットを通してつながっているみんながひとつのチームだという認識があります。知識やコンテンツは世界中に溢れているけれど、本当に大事なのはそういった素材をいかに料理するか、ということだと思います。つくることは決してブラックボックスになってはいけない。この点は子どもたちだけでなく、展覧会に来る全ての人に伝えたいですね。

インタビュアー:ドミニク・チェン

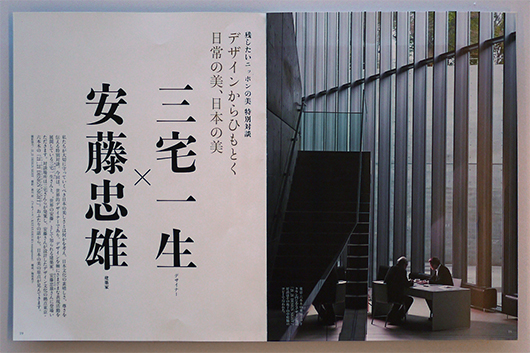

私たちが大切に守っていくべき日本の美しさとは何かを考え、日本文化の素晴らしさ、尊さを伝える『和樂』7月号の特別対談。

21_21 DESIGN SIGHTを設計した建築家の安藤忠雄と、ディレクターのひとりである三宅一生が「デザインからひもとく日常の美、日本の美」をテーマに対談を行ないました。日本の美意識や創造力から生まれたデザインを、次の世代につなげていくための試みとしての21_21 DESIGN SIGHTでの活動から、日本初のデザイン・ミュージアム設立への想いを語っています。

ここでは、10ページにわたる特集の一部を紹介します。