contents

2018年12月 (4)

国内外の美術館で開催されるデザインに関連する展覧会をご紹介します。

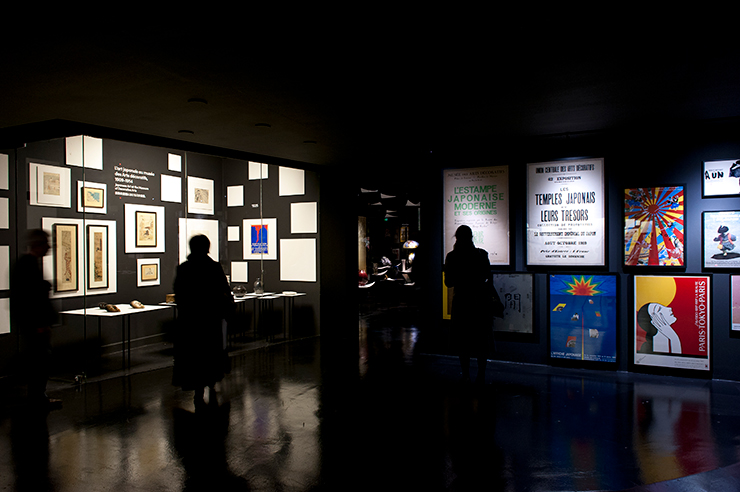

装飾美術館「ジャポニスムの150年」

2018年11月15日(木)- 2019年3月3日(日)

現在、フランス・パリの装飾美術館で「ジャポニスムの150年」展が開催されています。

19世紀末から今日まで150年にわたる日仏間の芸術的関係性に焦点を当てた本展は、同館が所蔵する日本美術品から厳選された作品を中心に、日本から貸し出された作品、日本の影響を受けて欧州で制作された作品を加えた約1,400点で構成されています。展示作品は、美術工芸作品からプロダクトデザイン、グラフィックデザイン、衣服デザインなど幅広いジャンルや時代にわたります。

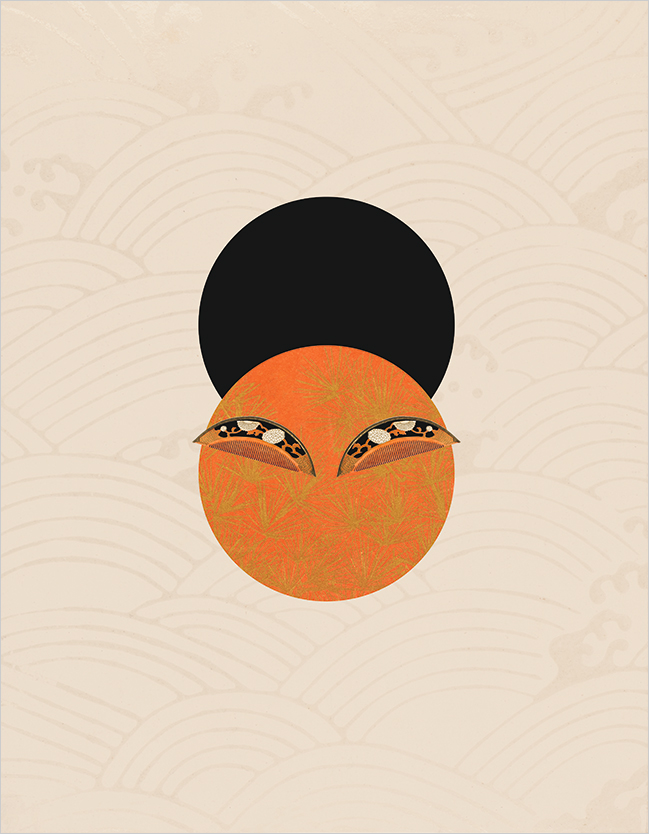

展覧会は〈発見者〉〈自然〉〈時間〉〈動き〉〈革新〉という5つのテーマに沿って展開され、そのうち〈発見者〉〈動き〉〈革新〉の展示室には、IKKO TANAKA ISSEY MIYAKE「NIHON BUYO」をはじめとする21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人である三宅一生の仕事が紹介されています。また本展には、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターの川上典李子がキュレーターの一人として参加しています。

本展は、2019年2月までパリを中心にフランスにて開催される文化芸術事業『ジャポニスム 2018:響きあう魂』の公式企画の一つとして、国際交流基金とパリ装飾美術館の共催で開催されています。

2018年12月15日、トーク「濱田庄司登り窯復活プロジェクト」を開催しました。

トークには、濱田窯代表であり、公益財団法人 濱田庄司記念益子参考館(以下 益子参考館)館長の濱田友緒が登壇しました。

1930年頃、陶芸家 濱田庄司によって開窯した濱田窯。それまでイギリスや日本の各地で作陶をしていた濱田は、栃木県芳賀郡益子町にて、その土地に根付いたものづくりを行なうようになりました。地元の器が近代の工業製品に淘汰されていた当時、濱田は益子の技法に歩み寄り、現地の土や釉薬の研究を熱心に行い、数多くの作品を生み出しました。

また濱田庄司は、柳 宗悦や河井寛次郎らとともに民藝運動を創始した人物としても知られ、晩年には、自ら蒐集した工芸品を展示・公開するために、自邸の一部を活用するかたちで、益子参考館を開館しました。

濱田友緒は、濱田庄司の孫にあたり、濱田窯の3代目としての作陶活動に加え、益子参考館の現館長を務めています。そして、東日本大震災により自身の窯と益子参考館にて美術展示をしていた登り窯が大きな損傷を受けたことを機に、「濱田庄司登り窯復活プロジェクト」をスタートしました。

濱田友緒は、地元の陶芸家や職人に呼びかけ、2015年2月、益子参考館の登り窯にて窯焚きを行いました。その窯焚きから窯出しを一般公開することで、人々との豊かな交流が生まれたと言います。

同プロジェクトは3年に1回のペースで実施されており、2017年11月から2018年2月にかけて行われた第2回では、益子のみならず、笠間焼の作家たちが参加するなど、様々な拡がりをみせています。

風土や風習を生かしたものづくりによって生まれる「民藝」が、地域社会においてどのような役割を担い得るのかを知ることのできるトークとなりました。

2018年12月14日、ギャラリー3で「民具 MINGU展」が開幕しました。

「民具」という言葉は、昭和初期、民俗学者の渋沢敬三によってつくられました。これは、柳 宗悦らによる民藝運動が始まった時期に重なります。

一方、1980年に誕生した「無印良品」は、人々の生活の必要に駆られてつくられる、現代の民具でありたいという思いで活動を続けています。

会場では、出雲、新庄、日高村など、日本各地から集められた江戸期をはじめとする貴重な民具の数々を、無印良品の製品と対比するように展示しています。

民具や民藝が生まれた時代に比べ、豊かになった現代の消費社会の中で、本当に必要なものは何か。グローバル化やデジタル化が急速に進む世界の中で、誠実なものづくりとは何か。

ギャラリー1&2で開催中の「民藝 -Another Kind of Art展」とあわせ、未来について考え、感じる展覧会です。

21_21 DESIGN SIGHT企画展「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」では、146点もの日本民藝館の所蔵品を展示すると同時に、現代のつくり手による品々も紹介しています。

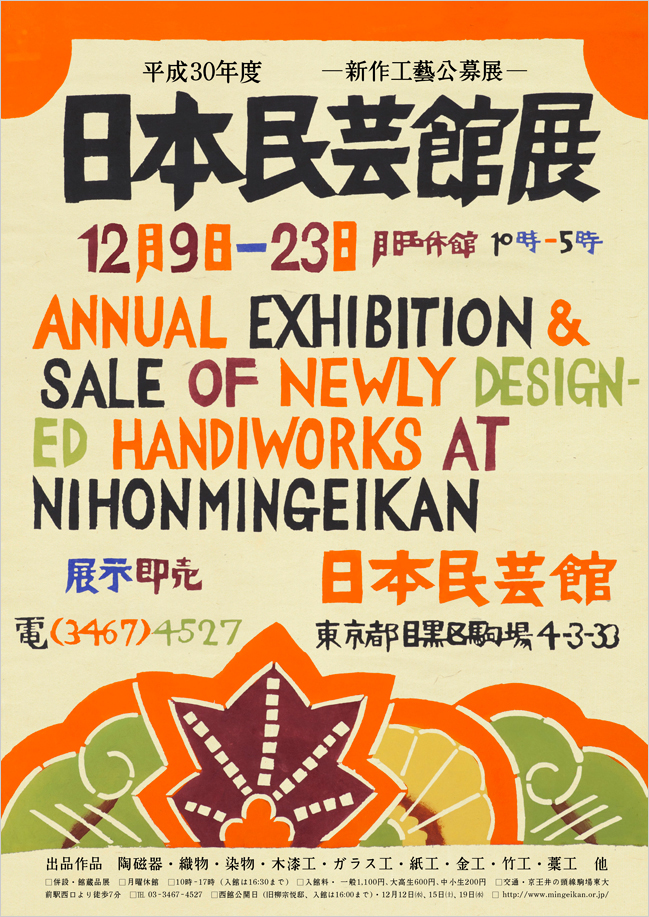

本展の会期中、日本民藝館で開催される3つの展覧会から、ここでは2018年12月23日まで開催されている「平成30年度 日本民藝館 −新作工藝公募展−」をご紹介します。

日本民藝館「平成30年度 日本民藝館 −新作工藝公募展−」

2018年12月9日(日)- 12月23日(日・祝)

日本民藝館で年に一度開かれる「日本民藝館展」。伝統的な技術を継承してつくられている手仕事の品と、民藝の美を指針とする個人作家の品を全国から公募し、暮らしに役立つ工芸品の発展をはかるべく開催されています。陶磁、染織をはじめ、木漆工、竹工などあらゆる分野の工芸品から入選作、準入選作が決定され、優秀な品には「日本民藝館賞」などの賞が贈られます。

会期中は、入選作、準入選作が展示販売され、誰でも買い求めることができます。

毎年、200名以上のつくり手から2000点あまりの応募があり、つくり手にとっては仕事の質や方向性を確認する場として、使い手にとっては暮らしに役立つ美しい品との出会いの場として喜ばれています。

会場・主催:日本民藝館

*「平成30年度 日本民藝館 −新作工藝公募展−」の入場券(半券も可)のご提示で、「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」の入場料が100円引きになります

*1枚につき1回1名限り有効、他の割引との併用不可