contents

2019年10月 (9)

2019年10月27日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」に関連して、トーク「冒険する食 −地球から生まれるものたち」を開催しました。登壇したのは、コオロギやタガメなどを用いた虫料理の開発に取り組む「地球少年・昆虫食伝道師」の篠原祐太です。

日本には古くからイナゴや蜂の子を食する文化がありますが、実際には食べたことがない人、目にしたことがない人も多く、日本中の食卓に当たり前に並ぶものとは言えません。その"珍味"のような虫食の現状は、食の多様化が進む現代にまるで逆行しているようでもあります。

篠原によると、すでに昆虫食の市場は国内外ともに広がりつつあります。それも、怖いもの見たさや罰ゲームではなく、美味しく食べることができるものとして、篠原は虫料理を紹介します。

このイベントでは、実際にいくつかの食材を参加者も試食しました。「本日のメニュー」として紹介されたのは、コオロギ醤油、スズメバチ漬けのはちみつ、蚕のフンのお茶。大人にはタガメジンも振る舞われました。参加者たちは興味津々の様子で食材を手に取ると、「美味しい」「スナックみたい」「子どもも喜びそう」と笑顔で話し合いました。

「虫展 −デザインのお手本−」の会期中、21_21 DESIGN SIGHT SHOPでも、虫の食材を取り扱っています。展覧会とあわせて、新しい視点で虫を観察してみてはいかがでしょうか。

開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

ビエンチャンへの帰り路

5月6日朝。少しだけ早く起きて、プークンの村を散歩した。散歩というほどの距離もなく、ほんの10分ほどで端まで行けてしまったけれど。ニワトリがあちこちにいて、子どもが大人と遊んでいた。ただそれだけなのだけれど、日々めまぐるしく変化する東京の街の景色とはあまりに違って、変わらない毎日の生活という存在に少し憧れのようなものを抱いた。

2泊したゲストハウスをあとに、またバンに乗り込んでビエンチャンへ向かう。完全な一本道なので行きと同じルートではあるけれど、行きと帰りとでは景色も違って見える。

若原さんのお話は、帰りの車でも止まらない。最初の話題は、昆虫の新種への命名についてだった。昆虫採集をしていて新種を見つけた場合は、関わった人の名前をつけることが多いという。例えば、養老孟司さんが初めて見つけたゾウムシの新種は「wakaharai」というらしい。自分の名前を学名につけてくれた、と嬉しそうに話してくれた。命名規則法で自分自身の名前をつけるのは禁止されているため、恩師や友達、家族の名前を付ける人が多いそうだ。若原さん自身が見つけた蝶の新種には、奥さんの名前をつけたという。名前をつけるということは、博物館にタイプ標本が残り、図鑑にもそれが載るということ。「蝶屋だったら一生に一度は、自分で名前をつけたいという夢がある」と若原さんは話す。

ふいに、卓さんが小林さんに「蛾を採っていて『汚いな』って思うことある?」と聞いた。それに対して小林さんは「それはないですね」と即答した。

「どんなに小さくても、じっくり見ていくと面白いところがある。汚いとか、よくないとかっていう感覚はないですね。まぁ、見飽きてしまって採る気がしないのは、いくらでもいますけど。逆に、自分なりに『きれいだな』と思うのはいます」と話してくれた。

その後も雑談が続き、若原さんから「最近の若い人たちは、化石とか掘らないの?」と聞かれたけれど、掘ったことないな。上の世代の人たちは、日本でも掘ったのだろうか。

中国人が切り盛りする料理屋でラーメンを食べたり、道端の女の子から蜂の巣のままのハチミツを買ったり、竹細工のお土産物屋に寄ったりしながら、車はどんどん市内へと戻る。ビエンチャンの街に戻り、飛行機まで少し時間があったので、若原さんのお宅にお邪魔した。不思議なコレクションがいろいろと並んでいる。貴重なものも多いらしい。

最後に、卓さんとわたしが希望して、アンティークショップに寄ってもらうことになった。街中を探していて偶然見つけたお店で、卓さんは翡翠の印籠のようなものを買っていた。ペーパーウェイトとして使うという。旅行先で、アンティークのものを集めることが趣味だと話してくれた。わたしは、オピュームウェイトとして使われていた、アヒルと象の小さな置物を買った。

飛行機の時間になり、わたしたちは搭乗口へと向かう。空港まで、全員が送り届けてくれた。朝からずっと一緒に食事をして、夜になったらみんなで蛾にまみれて、不思議な数日間を共に過ごした仲間ができた。そういえばラオスでは本場の虫を食べなかった。小さな心残りのような、またいつか旅に出たいときの、ちょっとした言い訳になるような気がした。

5回に渡ったラオスのレポートは、これでおしまいです。展覧会自体はもう終盤を迎えているけれど、次回は番外編として、展覧会の準備や設営の様子をお伝えします。

文・写真 角尾 舞

2019年10月20日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」の関連イベントとして、トーク「センス・オブ・ワンダー〈虫展編〉」を開催しました。

トークには、生物学者の福岡伸一と本展ディレクターの佐藤 卓が登壇しました。

少年時代、「コウトウキシタアゲハ」という、台湾に生息する蝶に魅せられた福岡は、自らの美意識の原体験が虫にあると言います。やがて顕微鏡を手に入れるとますます虫の虜になり、図書館の書庫に通い専門書を読むことで、その興味対象を拡げていきました。ある日福岡は、書庫で『微生物の狩人』という書籍に出会い、顕微鏡で微生物を発見した17世紀のオランダ人、レーヴェンフックを知ることになります。トークでは、福岡に影響を与えたレーヴェンフックの活動内容から始まり、生物をありのままに定義する考え「動的平衡」に至るまで、生物をめぐる様々なトピックが紹介されました。最後に、福岡は今年6月に台湾で初めてコウトウキシタアゲハに出会った様子を当時の映像とともに語り、子どもの時に抱いた夢を持ち続けることの大切さを共有しました。

ギャラリー3では、10月20日より「Google Design Studio | comma」が開催されています。

間があること、思考すること、詩的になること、そして繋がること。comma(カンマ)と名付けられた、誰の日常にもあるこれらの瞬間は、Google Hardware Design Studioが表現する新しい展示のテーマです。本展では、トレンド予測のパイオニア リドヴィッチ・エデルコートがセレクトした黙想的なインスタレーションとともに、いかにテクノロジーが人々の暮らしに溶け込んでゆくのかを探求しています。

会場では、伝統ある陶芸品、おもちゃや家具、そしてGoogleの新しいプロダクトがデザインピースの一部となり、ありのままの日常とハードウェアの調和をもたらします。その背景に飾られるのは、オランダ人デザイナーINAMATTがアンティークのリネンの切れ端を使って制作した壁掛け。それは生地を継ぎ、縫い合わせながら使い続けるという、日本古来の伝統を彷彿とさせるものです。アトリエコーナーではGoogleデザインのインスピレーションのもとやプロダクトを展示し、直接手に触れていただけるようになっています。

多くのデザインイベントで賑わう東京の中心でcommaに触れ、ゆっくりと考える時間をお楽しみください。

Photo: Hiroto Miura

2019年10月8日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」に関連して、トーク「虫好きの居所」を開催しました。登壇者は、女性漫画家・随筆家のヤマザキマリ、ブレイクダンサーで本展参加作家でもある小林真大、展覧会ディレクターの佐藤 卓。3人とも、幼少の頃には虫採りに勤しんだ「虫好き」です。

自ら「虫愛好家」と名乗るヤマザキが虫に目覚めたのは、4歳のとき。当時はまだなかった精細な写真の代わりに、数々の虫が手描きされた昆虫図鑑を見て、「絵を描く仕事をしよう」と決意しました。幼い頃は、夜になって外から聴こえる虫の声が、ヤマザキの"起動音"だったといいます。

今年の初め、ヤマザキのそんな虫への思い入れを知った佐藤が、初対面にもかかわらず思わずオファーして、このトークが実現しました。

小林真大もまた、幼い頃からあらゆる昆虫が好きだったといいます。小学生の頃には、その中でも「蛾をやる」(蛾の収集、研究をする)と決め、今ではラオスで蛾とともに暮らしています。

山に入って虫を採るには、常に周囲に意識を巡らせ、危険を避け、状況に応じて瞬時に動くことが求められます。幼い頃から虫を追うことで身体能力を伸ばし、ブレイクダンスの道に進んだのは自然なことだったと、小林は話します。そしてダンスで獲得した能力もまた虫採りに生かされます。

ヤマザキも小林もそれぞれの専門領域と虫とに深い関わりを持っていることに、佐藤は驚きの声を上げていました。

佐藤は今年5月に、ラオスの小林のもとを訪れました。佐藤の滞在中には、現地でもなかなか見られない種類の蛾が集まってきた、と小林。佐藤が撮ってきた写真を見ながら、その大きさ、翅の模様、筋肉のつき方、味まで、熱心に語り合います。 しかし、たった数年のうちに、原生林の減少とともに虫の種類はとても減り、「今いる昆虫は、生き残ったほんの一部」と小林は話します。

ヤマザキは、多様でわからないことだらけの虫と触れ合うことで、未知のものや理解できないことへの恐怖や抵抗を持たずに生きることができる、と自身を語ります。それは、他文化や生死への観念にもつながるのではないでしょうか。わからない存在である虫を排除するのではなく、共に生きることが必要なのだ、と3人は語り合いました。

イベントの最後には、小林真大がラオスでともに活動する友人とブレイクダンスを披露。来場者たちは、展示空間での特別なパフォーマンスに真剣に見入り、大きな拍手でイベントは閉幕しました。

開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

ラオスの撮影

5月5日朝。コケコッコーの声で目が覚めた。まだ6時台だが、眠れそうもないので支度をする。後で聞いたら、岡さんもニワトリに起こされたらしい。深夜まで蛾を採っていた小林さんたちは、8時になっても起きてこなかったので、卓さんや若原さんと、先に展望台で朝食を取ることにした。

ラオスでは、まだカメラが完全には普及していない。さらに、鏡のある家も多くなかったらしい。少し前までは、若原さんが集合写真を撮ってあげても「自分が映ってない」と言われることがあったそうだ。鏡が家にないため「自分の顔を知らない人」は当たり前だった。若原さんは、これまでラオスで500枚以上の鏡を買ったという。どうするのかといえば、街の女の子のいる家に配るのだ。同様に、写真を撮って印刷してプレゼントもしてきた。鏡も写真も、ずいぶん喜ばれたという。しかし、そんなことをしてあげる理由は単純で、やはり虫採りに協力してもらうためだった。蝶を採るために庭に入れてもらったり、家の裏の樹にアクセスさせてもらったりする必要がある。全ての行動は、虫採りにつながっているらしい。

展望台は霧が出ていた。ビジターセンターのような場所で朝食を取る。ラープというひき肉を炒めたおかずと、ご飯を食べた。朝食向きではないけれど、味が濃くておいしい。ニンニクがたくさん入ってるね、と卓さん。運転手さんに宿までピストンしてもらい、小林さんたちも合流した。全員集まったところで、夕方に展望台でする予定の撮影の打合せをした。それまでには、霧が晴れるといいのだけれど。

撮影準備をし、今度は街の方へ移動した。マーケットの様子を、岡さんが隅々まで撮っていた。宿の女の子たちとの話題に出たキイロスズメガが売られている。一パック300円くらい。これは安いそうだ。子どもがお母さんと一緒に店番をしている。カメラを向けると、照れる子も、凝視する子もいる。犬もたくさんいる。だいたい、寝ている。

マーケットの片隅で、卓さんが仕事の話を小林さんたちにしていた。「僕がデザインに使う道具は、紙とシャープペンと、消しゴムだけ。パソコンは一切使わない。今の時代、若い人はこれだけでは難しいかもしれないけれど、僕はこれで逃げ切ろうと思って」。卓さんのデザインの話を直接聞いたのは、実は学生以来かもしれない。

ゲストハウスに戻り、昨日市場で買ったマンゴーを剥いて食べた。昼食は米麺。うどんとフォーの中間のような食感だった。宿の人がドサッとトッピング用のハーブを出してくれたけれど「ミントの枝の間には、寄生虫の卵があるかもしれないから気をつけて」と若原さんに言われ、葉だけむしって、スープに入れた。「スーンセーブ」は、おいしく召し上がれ、という意味だと教わった。

昼食後、庭に出ると岡さんがドローンの準備をしていた。ゲストハウスから飛ばして、ブレイクダンスの練習をする小林さんを空撮するそうだ。高さ120m、中心距離700m移動できるドローンで撮った映像を、真横でリアルタイムで見せてもらった。なんだかラオスに全然似合わない未来感がある。

夕方、展望台にまた移動した。断崖絶壁で、小林さんと太田さんが技を決めていく。卓さんが「ボーカリストとか、ダンサーとか、昔から、身体一つでやることに憧れがある」と話しながら、逆立ちに挑戦していた。

文・写真 角尾 舞

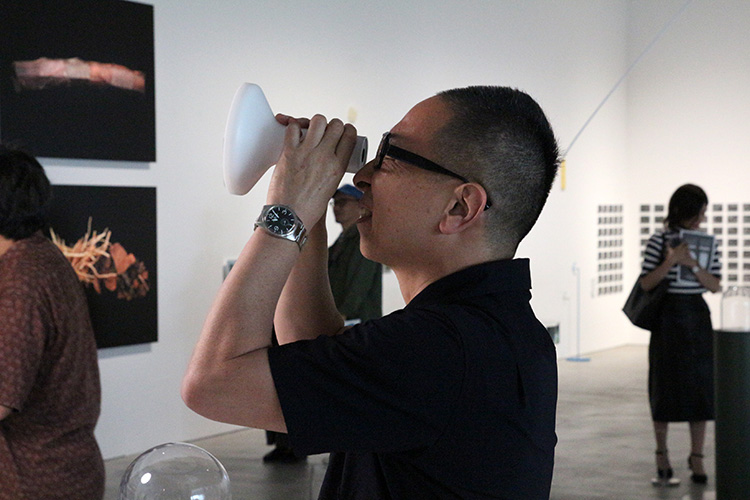

2019年10月4日、ギャラリー1&2で開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」に、本展企画監修の養老孟司が、イラストレーターの南 伸坊とともに訪れました。 このほか本展ディレクターの佐藤 卓、企画協力の小檜山賢二、企画監修協力 の足立真穂、参加作家の小林真大らが同行しました。

養老は、自身も長年研究しているゾウムシや、世界各地から集められた多種多様な虫の標本群をじっくりと鑑賞しました。

実寸の700倍に拡大された「シロモンクモゾウムシの脚」(佐藤 卓)の制作において、精密写真の提供を行った小檜山は、虫の微細な構造を可視化して、さらに立体作品として再現することの大変さを語りました。

また、ラオスで蛾のフィールド研究を行い、ブレイクダンサーとしても活動している小林は、その現地での様子を「MAO MOTH LAOS」(岡 篤郎+小林真大)という映像作品で紹介されています。

この撮影に同行した佐藤は、ラオスの山奥で無数の蛾と出会った夜を振り返り「一生忘れられないほど素晴らしかった」と感動を語りました。

一行はそれぞれの作品にまつわるエピソードを交えながら会場をまわり、和やかな雰囲気のなか、改めて本展を鑑賞しました。

ギャラリー3では、10月14日まで、カルティエ主催による「LES MOMENTS CARTIER - ART DE FAIRE カルティエが魅せる職人技」が開催されています。

ジュエリーや時計制作のための普段見ることのできない道具、そしてカルティエのクリエイションの源となる400以上の"石"に囲まれた、アトリエのような雰囲気の会場内に職人が滞在し、制作の様子を常時ご覧になれます。

本イベントのために、フランス文化省から「メートルダール」に認定されたグリプティシアン(宝石彫刻師)であるフィリップ・ニコラが来日し、グリプティックの技を特別に披露しているほか、マルケトリ(寄木細工の一技法)の職人たちのデモンストレーションもご覧になれます。

カルティエのクラフツマンシップをぜひ体験してください。

2019年9月28日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」の関連イベントとして、トーク「飛行する機構」を開催しました。

トークには、参加作家の山中俊治、斉藤一哉、平井文彦(Tokyo Bug Boys)が登壇し、本展テキストを手がけた角尾 舞がモデレーターを務めました。

山中らは「虫展」で、甲虫の翅(はね)の構造に着目した作品「READY TO FLY」を展示しています。甲虫が硬い前翅の内側に後翅を折りたたみしまう精巧な構造を3Dプリンタで再現した同作品は、来場者が近づくと逃げるように飛翔の準備を始めます。

デザインエンジニアの山中は、「工業製品に多くある"開閉構造"は、設計がすごく難しい」と言います。斉藤は、その中でも昆虫の翅の折りたたみなどの変形メカニズムを人工の構造に応用する研究を行っています。

二者は、それぞれの立場から「READY TO FLY」の制作プロセスを語りました。

また、映像作品「虫の跳躍/虫の飛翔」を展示している平井は、昆虫の羽ばたく様に魅了され、その瞬間を撮影してきました。その活動を続けるうち、虫の細かな部位への関心が増していったと言います。

トークは、登壇者それぞれの活動を通して、昆虫の翅の機構が緻密かつ多様であることを知ることができる内容となりました。