contents

2025年1月 (3)

2025年1月18日(土)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、ライブパフォーマンス「Records of Phenomena = 現象の記録」を開催しました。参加作家で、本展の企画協力も務める吉本天地が、展示作品の衣服「気配 - 痕跡」に変化を加えたパフォーマンスの様子をお伝えします。

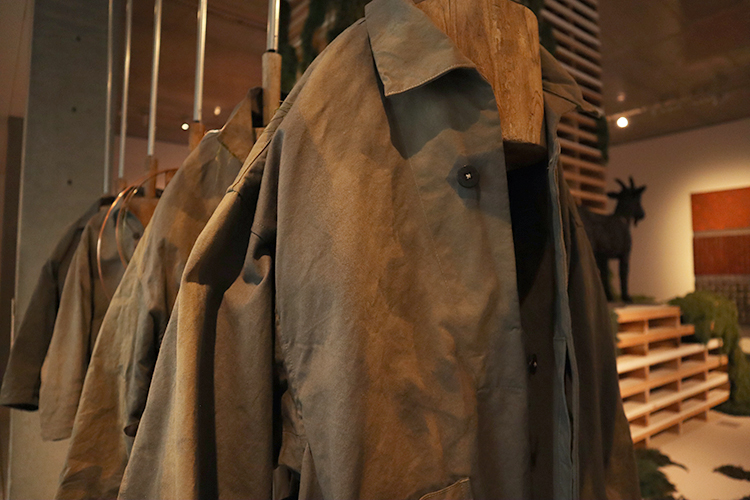

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」(撮影:Tomo Ishiwatari)、パフォーマンス前の様子

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」(撮影:Tomo Ishiwatari)、パフォーマンス前の様子「気配 - 痕跡」は純天然染色を用い、あえて色止めを行っていないため、自然光に当たると次第に色が変わり、人が着脱することで擦れて表情が変わるという作品です。加えて、酸性のものをかけると反応が起こり色が変化するという特徴もあります。

本イベントでは、館内サンクンコートで展示している「漏庭」内の、樹木の枯れ枝や落ち葉を採取し、その植物を型紙のように使用して衣服に色の変化を起こしました。

冒頭、吉本の先導で鑑賞者一行はギャラリー2に移動。今回のパフォーマンスに登場する作品「気配 - 痕跡」を含めた吉本による本展展示作品3点の解説や、そこに込めた想いなどを話しました。

その後、日差しが差し込む地下ロビーの空間に移動してパフォーマンスがスタートします。

レモンの搾り汁が酸性であることを利用して色を変化させるため、まず吉本はその場でレモンを切り、搾り汁を用意し始めます。

「気配 - 痕跡」を床に置き、袖などを折りたたんでシワをつくり、採取してあった植物を衣服の上に配置していきます。葉っぱや枝のみならず、土がついたままの状態の植物を手に取り土を振りかけていく様子も見られました。

いよいよ、衣服にレモンの搾り汁を吹きつけていきます。霧吹きスプレーで全体にレモンの絞り汁を噴射し、少し馴染ませたら、乗せていた植物を衣服からよけて乾かします。この時点で、植物が配されているところとそうでないところに色の差が生まれているのを見て取ることができます。乾いた衣服はギャラリー2内の元の場所に戻され、新たな模様が生まれたことでその価値も変わったように見えます。

なお、今回のイベントには、吉本が展開するブランド「amachi.」の純天然染色の衣服を持参した2名も参加しました。2名は使用したい植物を自身で選び、吉本がレモンの搾り汁を吹きかける様子を間近で鑑賞。持参した衣服は、吉本の手によって、世界に一つしかない衣服として生まれ変わりました。

今回のパフォーマンスを経て変化した吉本の作品「気配 - 痕跡」は、本展会期中、会場内ギャラリー2にて展示されています。曖昧な模様の中から、植物の気配をほのかに感じられる仕上がりとなっています。ぜひ、会場にてご覧ください。

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」、パフォーマンス後の様子

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」、パフォーマンス後の様子2025年1月13日(月・祝)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、トーク「腸内をデザインする時代」を開催しました。腸内環境に関する研究開発や、個々人の腸内環境に合わせた層別化プロダクト開発を手掛けるメタジェン代表・福田真嗣をゲストに迎え、本展ディレクターの竹村眞一、佐藤 卓とともに、腸内環境から見直す「うんち」の価値と、社会や環境との新たな関係を語り合いました。

左から、佐藤、福田、竹村。

左から、佐藤、福田、竹村。腸内細菌を25年以上研究し、うんちを「茶色い宝石」(="Brown Gem")と呼ぶ福田が、最初に観客に問いかけました。「ヨーグルトを食べている人は?」会場の8割の手が挙がります。「では、その効果を実感している人は?」首を捻りながら、ほとんどの手は下がります。一人の体に1000種類、40兆個いると言われている腸内細菌について、重要なのは「個人差」があるということだと福田は言います。現在は便からその人の腸内細菌を調べることができます。すると、健康でも人によって種類やそのバランスが全く異なることや、同じ人でも体調や時期によって変動があることがわかってきました。また、双子でも同じではありません。人の口から肛門までは外の環境とつながっている体外環境でもあり、遺伝子ではなく生活習慣、特に食習慣によって腸内細菌の種類やバランスが決まります。腸内細菌が生きていくためには、腸に届いた未消化物を「餌(食物繊維やオリゴ糖)」として栄養を摂り、菌には不要なので排出された「代謝物質(短鎖脂肪酸)」が腸から吸収されて全身にまわっていき、免疫機能や持久力など、人の健康に影響を与えていきます。しかし腸内細菌は好き嫌いが激しく、食べる餌は種類によって偏りがあります。つまり、人によって個人差のある腸内細菌たちの、それぞれが摂取したい栄養素も異なるため、同じものを食べても得られる効果は人それぞれなのです。

そして近年の様々な世界中の医療研究や臨床試験例を具体的に紹介しながら、福田が「茶色い宝石」と呼ぶ意味が説明されます。

ある病気における特定の薬の研究では、腸内細菌の個人差によって薬の効果が違うことがわかりました。その病気になった際、腸内細菌を調べれば薬効があるかどうかわかるというわけです。しかし、効かないということが判明したらどうするのか。そこで腸内環境を変える方法として便移植が紹介されます。別の臨床試験では、ある腸の難病の患者たちの腸に健康な人の便移植を行い治療したところ、通常の治療に比べてかなり高い改善率・寛解率となりました。しかしそれでも、寛解しなかった患者の割合の方がまだ高いのは、腸内細菌の個人差のためです。では自分にとって誰の便が有効なのか?研究の結果、親や子、配偶者よりも、兄弟姉妹の便移植の方が再発率が低いことがわかりました。そのメカニズムは解明されていませんが、無菌で生まれてから3歳くらいまでの間に腸内細菌の方向性が決まることから、幼少期の時期が近く生活習慣が似ている人の腸内環境が自分と近い、という仮説を立てることができます。では、一人っ子だったら?一番良いのは、健康な時の自分の便であることは言うまでもありません。しかし便がトイレで流され、下水処理されている現状、この治療には健康な便が不足しています。昨年からドナーを募り、「茶色い宝石バンク」を始めた福田は、「『良いうんちをつくる』という文化をつくりたい」と話します。

病気の治療よりさらに手前の、ヘルスケアにも「茶色い宝石」を生かし、未病に繋げたい福田の会社では、複数の企業や研究所と科学的な共同研究を行い、腸内細菌の「個人差」に着目した商品を開発しています。「ゴミうんち展」でも展示している「Body Granola」は、キットで採取した自分の便を送ると、自分の腸内環境に最適な素材のシリアルを定期購入できるというもの。「腸内環境は老化や病気で変化する。自分の健康な時の腸内のデータが取れることが最も重要」と語る福田。さらに、検便自体がストレスになることに対して、自動的に便を調べられるスマートトイレを検討していると言います。そして技術が進めば、センサーをオムツに搭載して赤ちゃんや老人の健康把握などもできるのではないかと、期待が膨らみます。これまでの医学において、「個人差」の理由は不明とされていましたが、技術革新により分子レベルの分析が可能になり、近年は腸内細菌が注目されるようになってきました。微生物である腸内細菌は、人ではないため医学の対象ではありませんでしたが、「茶色い宝石」は人の臓器と同じくらい大切だと考えている、と福田は語ります。

「話を聞いていると覚醒していく」と言う佐藤に、福田は最新の研究では脳のドーパミン抑制にも腸内細菌が影響していることがわかってきていると話します。人にとって、自分ではできない分解や代謝物質の生産をしてくれているだけではなく、攻撃性ややる気、集中力、食の好みなどに腸内細菌が関わっているのです。肌や腸などに住む共生細菌は哺乳類に限らず昆虫にもいるし、人類よりも微生物の方が地球上の歴史は長い。もしかしたら、細菌が人の肉眼に見えないのも菌の生存戦略かもしれない。「腸内細菌原理主義者」と自称する福田は、自身の仮説として、人は腸内細菌によって動かされているのではないかと話します。例えば「お袋の味が恋しくなる」や「夫婦が似てくる」といった現象も、新しい環境で人が食べる成分の変化への腸内細菌の反発や、同じ環境で生きることによって腸内環境が似ることが引き起こしているのでは?と、話は尽きません。

「人は一人で生きているのではない。『人間』『自分』という日本語があらためて輝いて見えてくる」と話す竹村は、うんちへの視点を変える「茶色い宝石」にまつわる展開を、本展のコンセプトブックでも「天動説から地動説への転換」とも言うべきイノベーションの一つとして紹介しています。福田のこれらの研究開発やコミュニケーション活動を、腸活や予防医療だけではなく、「社会の腸管デザイン」まで広げられるように期待していると話し、「ゴミうんち展」がそういった環境づくりの第一歩になれれば、と締めくくりました。

「Body Granola」(販売:カルビー株式会社)

「Body Granola」(販売:カルビー株式会社) 「ゴミうんち展」会場風景 竹村眞一「未来を覗く窓」(撮影:木奥恵三)

「ゴミうんち展」会場風景 竹村眞一「未来を覗く窓」(撮影:木奥恵三)2025年1月8日(水)に開催された企画展「ゴミうんち展」関連プログラム、Instagram Live「糞驚異の部屋ってなに?」のアーカイブ動画を21_21 DESIGN SIGHT公式Instagramアカウントにて公開しています。

* 映像や音声に一部乱れがございます。また、本動画配信は予告なしに終了する可能性があります。ご了承ください