contents

2012年7月 (13)

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

12月16日。数日前から滞在していた山形市内を出て、この日は新庄市へ。「住」チームのリサーチとして必ず見ておきたかった「新庄ふるさと歴史センター」訪問だ。新庄民具研究会が収集してきた膨大な数の「雪国の民具」がここにはある。

雪に包まれた最上川を目に移動しながら、私は、シャルロット・ペリアンが自伝に記していた山形訪問の記述を思い出していた。柳 宗悦の友人でもあった積雪地方農村経済調査所所長の山口弘道から蓑を紹介されたペリアン。彼女と新庄との出会いは、蓑藁細工のつくり手によるクッション制作にも結実している。

この日の移動はまた、彼女の自伝にあった次の一節も思い起こしながら......

「私は白い冬の東北地方が好きだ。寒さ除けの藁の帯に包まれてまっすぐに立つ木々。雪の厚い絨毯の下に呑みこまれ、木と藁(わら)で縁側を囲って閉じこもった家々。巨大な屋根がその上に張り出すようにのる。すべてがひっそりと静まりかえり、動かない」。 (『シャルロット・ペリアン自伝』、北代美和子訳、みすず書房)

藁の文化。米俵、踏み俵、雪靴、わらじ......。ペリアンの山形訪問は40年以上前のこと。

「雪の絨毯」はそのままだが、暮らしは大きく変わっている。ふるさと歴史センターで聞いた次の言葉も私は気になっていた。「今は稲刈りがコンバインでされるから、藁が手に入らない。民具づくりを続けるために、藁をとっておいてもらっています」

ものづくりの光景は時代とともに変わる。1年のはじまりを「藁をなう」作業で迎えた日本だったが、その習慣も消えつつある。「ここには息づいているだろう(息づいていてほしい)」と淡い期待を抱いたことも、そうではない現状を知る。状況を冷静に知りながら、身近な品々に目を向けなければ。改めて肝に銘じる思いで、この日も移動を続けた。

新庄を後にして、午後は山形市切畑(きりはた)地区へ。新庄の民具展示でも目にできた「臼」のリサーチだ。

展覧会ディレクターのひとり、深澤直人との打ち合わせのなかでも、臼は早い段階から挙がっていたもののひとつ。脱穀や精米をはじめ米と切り離せぬ道具であったこと、正月の餅つきに代表されるハレの日の行事に欠かせないことに加えて、木の組み方や削り方など、木工技術が活かされた道具であることに私たちは興味を持っていた。

山形県特技木工協同組合から紹介いただき、酒井平男さんを訪ねる。

切畑は、山形市内から仙台市へとぬける街道沿いののどかな地区。「里」という言葉がまさにふさわしい。紅花の栽培が盛んだった切畑地区では紅を扱う商人の行き来があり、京都や大阪から生活道具が伝わってきた歴史があるのだと聞いた。周辺の樹木を用いて臼づくりが始まったのは江戸時代のことだという。

素材は樹齢150年ほどのケヤキが主。「雪国のケヤキはいい臼になる。日あたりがよく、風あたりのよいところにある樹がいい。風が強すぎる場所にあるのは割れやすいからだめだよ」。酒井さんが教えてくれた。時に樹齢300年ものアズサ(ミズメ)も用いられる。共に堅くて割れにくい樹。そのうえで臼に必要な樹齢が求められるのだ。

製材後は屋外に1年ほど置いた後、臼の大きさにあわせて周囲が正円に整えられる。なるほど、庭に置かれていた木材にはそのための円が描かれていた。

「さらに倉庫で乾燥させるんだ。これが2年ほど」と酒井さん。「木を寝かせる」「木を休ませる」。生きた素材に向き合う時間の大切さを、順に教えてくれる。それにしても、ここまでですでに3年、ですか......?!

自宅近くに立派な直販所を持つ酒井さん。臼づくりの作業場がその奥にあった。

旋盤の機械は昭和初期のもの。その重厚な姿にすっかり圧倒されてしまった私たちだったが、酒井さんによると、実は内側を削る手作業が最も大変なのだという。(次写真は臼の底を削っているところ)

「作業は3つ、荒削り、中(ちゅう)仕上げ、仕上げとあって、経験を積まないとうまくできないのが、中仕上げ。『手(て)んぶり』を使って、片手で内側を削っていく。こうした作業をあわせると、製材から臼の完成まで4年から5年はかかるね。内側は餅がつきやすいように深く彫る。卵彫り、って言うんだ」

完成した臼を見ると、白い粉のようなものが入っている。「完成したら、木が割れないように、塩を入れておく」。なるほど......。

臼の形には大きく2種類がある。お椀のように曲線を描く「善光寺型」と、直線の「寸胴型」。テマヒマ展では、その双方をお借りできることになった。

「親の時代には60人ぐらいが切畑の臼づくりに関わっていて、木を切る人、つくる人、販売する人と作業が分かれていた。今では5人。私の先輩が2人、同じ世代が2人、若い人がひとりです」。祖父、父に続く、臼づくり3代目の酒井さんは1935年生まれ。地元の「若い人」もすでに60代だという。

「お客さんは主に地元の人、それと仙台だね。正月、1月10日の山形の初市で売る。初市は江戸時代から続く山形の伝統行事だ。うちの場所は決まっているから、後で教えるよ」

「......これまでに臼が売れない時代もあったよ。電気の餅つき機がでてきたからね。昭和39年(1964年)から3年間は1個も売れなくて、だからこんなものも開発してみた。電気の餅つき機を小さな臼に入れてみたんだ。でも、全然売れなかったねえ(笑)」

1964年は東京オリンピック開催年。この頃から1970年代、世の中は大きく変わり、生活の必需品も変化、食や保存食のあり方も変わっていった。時代の流れのなかで、臼も消えかけていたのかもしれない。それにしても、蓋のようなものが上に乗せられ、スツールにも見えたこの品、目にした瞬間から気になっていたのだが、そんな歴史があったとは。

「また売れるようになったのは、幼稚園で餅つきをする様子がテレビで紹介されて、それからだね。バブルの時は1年に70個も売れたけれど。今はもうそれほどの数はでないけど、催事用にでているね。相撲部屋の餅つき用にも売れている」

臼だけでなく、「雪かきへら」もあった。雪国の暮らしに欠かせないこの道具、臼や杵と一緒にテマヒマ展でぜひ紹介したい。そうした気持ちを伝えると、「いいよ、いいよ。貸してあげるよ!」と温かい返事をいただけた。

この日は酒井さんが他につくっている「脚立」も見せていただく。今回のリサーチで出会えた各地の皆さんと同様、素材の性質をふまえたうえで生活の必需品を生み出せる、確かな腕の持ち主。切畑に生きる木工のプロとの出会いに、心から感謝。

「材料となる木が少なくなっている。限られた資源を大切に使わないとならないなあ」

「手間がかかる作業が、あわない時代になってしまった。でも、臼づくりはおもしろい。時代にあわない仕事、手間がかかる仕事は、おもしろいんだ」

淡々とした表情で、それまでと同じ口調で酒井さんは言う。時代の変化を超えて続けられてきたものづくりの現場。支える人物の言葉。本人がさらりと口にする言葉の重み。それを私たちはどう伝えられるのだろう。展示を通してしっかり伝えられるだろうか。

リサーチを続けるほどに、そのものに関わる大切な背景をどう伝えられるのかと考えては、さらに緊張が高まる一方だ。大きく深呼吸。山形でも出会えた東北の実直なものづくりにエネルギーをいただく思いで、次のリサーチ先、宮城県に向かう準備にかかった。

文:川上典李子

2012年7月21日、哲学者の内山 節と、本展ディレクターでグラフィックデザイナーの佐藤 卓によるトーク「労働というワクチン」が行なわれました。

北村みどりがディレクターを務めた「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展の展覧会ポスターと展覧会ディレクションが、ADC賞にノミネートされました。

現在受賞作品、優秀作品が一堂に展示される2012 ADC展にて、「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展のポスター、印刷物も展示されています。ぜひご覧ください。

2012 ADC展 [一般作品]

2012年7月4日(水)〜7月28日(土)11時〜19時 入場無料

クリエイションギャラリー G8

104-8001 東京都中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/g8_exh_201207/g8_exh_201207.html

ADC賞についての詳細はウェブサイトをご覧ください。

http://www.tokyoadc.com/

2012 ADC展 ポスター

2012 ADC展 ポスター特別音楽イベント CCGEシンポジウム実行委員会主催

Kevin Olusola Performance & Creative Talk with Peter Barakan

2012年7月4日、CCGEシンポジウム実行委員会主催、アメリカ大使館特別助成の音楽イベント「Kevin Olusola Performance & Creative Talk with Peter Barakan」が行なわれました。

>>詳細はこちら

Photo: 中西玲人

「キズナ強化プロジェクト」でアメリカの高校生1000人が「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を見学

東日本大震災復興支援のため行われる、日本政府による青少年交流事業「キズナ強化プロジェクト」の一環として、全米各地から集まったアメリカ人高校生1000人が「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を見学しました。

今年の6月から7月にかけて被災4県(宮城県・岩手県・福島県・茨城県)を含む日本各地を2週間の日程で訪問し、清掃、植樹などのボランティア活動や市民との交流を通して復興にかかわった1000人の高校生たち。東京に戻り訪れた「テマヒマ展」では、実際に訪問した土地を振り返りながら、現地でも見ることのなかったものやその背景に、真剣に見入る姿が見られました。

「キズナ強化プロジェクト」について

東日本大震災の被災地復興支援として行われる、日本とアジア・大洋州地域および北米地域との青少年交流事業です。約1年の間に高校生・大学生など約1万人を日本に招き、被災地の青少年をアジア・太洋州および北米へ派遣します。日本再生に関する外国の理解を深めるとともに、原発事故などをめぐる風評被害に対して効果的な情報発信を行うことを目的に、日本政府(外務省)により進められています。

今回の高校生1000人の交流事業は、その一環として国際交流基金により実施されました。

http://www.jpf.go.jp/cgp/exchange/fukkou/kizuna.html

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

家に、山に、木に、白い雪が覆いかぶさり、曖昧になった境界線の中を車が走る。屋根まで降り積もった雪。徒歩では1メートル先へ行くのもやっとの思いだ。延々と続く雪道を揺られながら、こんな奥地に人々は集落を形成したのには、一体どんな訳があったのだろうという、素朴な思いがふつふつとわいてくる。

取材班は山形県最上郡鮭川村へと向かっていた。晩秋、村を流れる最上川を遡上する鮭は、山深いこの地の貴重なタンパク源として、大きな恩恵をもたらしたという。鮭にまつわるいくつもの民話が生まれ、生まれた場所に戻ってくるという母川回帰の神秘は、「神の魚」として奉られる対象になった。東北には鮭と縁の深い地域がいくつもあるが、鮭川の鮭文化は縄文時代にさかのぼる。取材時は雪に埋もれ、残念ながら見ることはできなかったが、縄文遺跡には鮭供養をしたと推測される石組みも発掘されている。

この地に伝わる「鮭(よう)の新切(じんぎ)り」は、塩漬けした鮭を一旦塩抜きし、雪のなかで干すという、「新巻鮭」にも似た伝統食だ。「サーモンロードの会」会長の矢口秀資さんによれば、黒々とした鮭が浅瀬を遡上し、バサバサと川面を叩きながら産卵する光景は、「それはそれは異様でねぇ。この地で鮭を『よう』と呼ぶ語源とも言われています」。

写真は塩蔵した鮭。鮭船(ようぶね)と呼ばれる仕込み箱の底に穴が空いていて、鮭から出た水分が流れ出るようになっている。

他の伝統食同様、実は「鮭の新切り」も物流の発達した現代では無用となり、作り手が途絶えた時期があった。畑に打ち捨てられた鮭を見て、矢口さんを中心とする村民6人が「村の食文化を守ろう」と復活させたのだった。

「ちょうど寒干しをしていますから、見に行きましょう」と案内されたのは、鮭川村の中心部。5〜60センチはあろうかという鮭が軒先に連なり、雪のなか湿った風を受けていた。腹の部分が赤いのは、雄の証拠。新切りには、良質の雄だけを使用するという。

明治期に入ると、ふ化場をつくり、試行錯誤を繰り返しながら、鮭漁の保護に努めてきた鮭川。戦後は河川環境の面からも、鮭のふ化事業が必要になっているという。それにしてもすごい雪ですねえ。「いやいや、こんな雪はまだ序の口です。最近は量が減りましてね」と地元の方々。なるほど鮭の新切りは、この雪の産物なのだ。

毎年130万匹を越えるふ化事業に取り組んでいる鮭川村。3月の放流に向けて、生け簀にはちょうど卵からふ化する直前の稚魚が大切に飼育されていた。

川で産卵し、生まれたあと海へ下る鮭。三陸沖で採れる南部鮭を利用したのが、岩手県上閉伊郡大槌町の「南部鼻曲がり鮭の新巻」だ。南部藩への献上品として、この地を治めていた大槌氏の貴重な財源となった。大槌の生産者は、いまもその誇りを旨としていて、鮭の下処理に1本30分ほどかけて丁寧に洗う。ほどよく脂がのった美しい飴色の身。高い品質は贈答品にも喜ばれてきた。

じつは大槌町も昨年の東北大震災で壊滅的な被害をうけ、町はその姿を失ってしまった。道だけが残った荒地を車窓越しにみながら、その被害の甚大さに言葉を失う。こんな状況のさなか、どんな思いで取材を受け入れてくださったのだろう。背筋を伸ばして、大槌町水産加工業振興協議会が発起した『立ち上がれ!ど真ん中・おおつち』を訪ねると「こんにちは!」と明るく張りのある声が帰ってきた。「ようやく加工所が建ったんですよ」と案内してくださる女性は、きびきびと明るい。想像していなかった出迎えにすこしホッとしながら真新しい加工所に入ると、漁協の方々が揚がったばかりのわかめを袋詰めしていた。復興支援イベントで販売する商品だという。大槌町は逞しく歩き始めていた。

協議会の芳賀政和さんによれば、震災後、新巻の仕込みは困難になり、わずかに仕込んだのはたった1400本。その内600本を復興のお礼に関係者に送ったという。「私たちは何度もこの地で震災にあってきました。1960年に起きたチリ地震でも大きな津波があった。それでも、私たちは海から大きな恵みを頂いて生きているのです」

芳賀さんの言葉がとても力強く響いた。

昔は1週間ほど塩漬けしてカラカラになるまで干したそうだが、現在では、5日の塩漬け、5日の寒干し。やわらかな仕上げが好まれるそうだ。西側に山、東に海を配する大槌町では、鮭の生感を活かして強い山おろしの風で仕上げる手法。「秋味」と呼ばれる白鮭の一種は、成長すると雄だけが鼻が曲がってくる。

ずっしりと重い新巻鮭をサンプルにお預かりして、駐車場へ向かう。まもなく加工所も本格始動するんですよ、と嬉しそうな芳賀さん。それから、みな黙って目の前の光景を見ていた。大槌町の営みは少しずつ骨組みを取り戻しつつある。神の魚はきっと、この町に再び賑わいをもたらしてくれることだろう。東北の粘り強さ、私たちはその理由に確かに立ち会っていた。「がんばらないとね」ぽつりとこぼれ落ちた芳賀さんの無垢な言葉に、飾らない心が通い合った瞬間があった。彼の温かな分厚い掌を両手で握りしめ、長い握手を交わして町を出た。

文:奥村文絵

2012年7月14日、三島町生活工芸館 主査の五十嵐義展、髙倉工芸 代表取締役の髙倉清勝と、本展で住のリサーチを担当したジャーナリストの川上典李子によるトーク「『テマヒマ』の未来―うけつぐ世代」が行なわれました。

6月下旬、港区立高輪台小学校の6年生84名が来館して「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を見学しました。6年生たちは全員で企画担当者より展覧会の全体の概要を聞いたあと、二手に分かれてギャラリー1の映像とギャラリー2の展示を鑑賞しました。ギャラリー2ではさらに担当者より、杉の木工やお麩などについて詳しい説明を聞きながら、普段あまり目にすることのない珍しいものたちに見入っていました。最後は、先生から配布された用紙に、それぞれが気になったものを描くスケッチの時間。高輪台小学校では、「テマヒマ展」の展示からヒントを得て、天井から吊るすバナーを皆で制作して学校の展覧会で発表することにしたそうです。その図柄にこのスケッチを利用します。当日はあいにくの雨でしたが、午前中たっぷり館内で刺激を受けた84名は、元気にスケッチと思い出を持って帰りました。どんなバナーが作られるのか、楽しみですね。

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

面積では東京都の5倍以上にもなる秋田県。秋田のリサーチは、その広さを実感しながら、北から南へ、東から西へ、大きく移動することになった。まずは秋田市へ。能代市へと北上し、さらに大館市。再び秋田市を経由して、その東南になる角館市、さらに大仙市、湯沢市へ。

秋田の「住」といえば、天然秋田杉を用いた道具がある。例えば「杉桶樽」や「曲げわっぱ」。また、移動の際は、一面の雪のなかにそびえる秋田杉を目にしながらとなった。展覧会にあたり「東北の根:大根」、「東北の樹:杉」というパネルを作成したが、「樹」を杉としたのは、雪景色のなかでの秋田杉の凛とした姿が印象的だったこともある。

雪の多い地域では、道しるべとしての役割を果たしてきた杉。山の神が宿る「神杉」としての存在もある。寒冷な気候でゆっくり育つ東北の杉材は、目が詰まって堅い。建物の材料としてはもちろん、男鹿半島の丸木舟を始め、舟(船)の材料としても用いられてきた。きりたんぽの串や麹蓋ともなり、楢岡焼の棧板としても用いられる。生活の素材として、また人々の心を支えるものとして、身近にある杉。実に奥が深い。

「木の性(しょう)を半分生かし、半分殺しつつ、自然の営みと人との共同作業によってつくりだされたものたち」......展覧会場内のパネルに記したこの一文の通りに、素材を生かすと同時に工夫が凝らされてきた生活の道具。それらの製作の場を知り、また学ぶために、樽と桶をつくる工房、工場を数カ所、訪ねた。

能代市の小野製樽所。15歳から樽や桶をつくっている小野志朗さんは、自宅居間に続く作業場に座って酒樽づくりに没頭していた。広い三和土(たたき)のような空間の奥に設けられた作業場は10畳から12畳ほどだろうか。入ってすぐに感じた杉の香りと、目に飛び込んできた竹の生き生きとした緑色。壁には道具が整然と並んでいる。

私たちが訪ねたのは12月。「今は正月の酒樽づくりで、忙しいです」と小野さん。

作業の手を休めて、作業場の一角に置かれていた桶を見せてくれた。「これから修理するものです」。太いフェルトペンで「昭和54年」と書かれたものもある。地元の人々が長年使い込んできた桶。秋田らしく「はたはたずし」のための桶もあった。削り直したり、タガを締め直したり。ここで修繕されて、さらに大切に使い続けられていくのだろう。

翌日、大館市で日樽の日景義雄さんから話をうかがった。9時にうかがうと、作業場からはフル稼働の熱気が伝わってくる。「早いときは朝7時から作業を始めています」

私たちの取材の間も電話を受けるなど、忙しく動かれていた日景さん。実は林野庁東北森林管理局の決定によって、2012年末をもって天然秋田杉の供給が終了、来年から人工林杉の供給に変わることがあり、関係者でのやりとりがいろいろとあるのだそうだ。能代の小野さんもこのことを口にしていた。関係者にとっては大きなできごとなのだ。

「昔は露天風呂もつくっていました」と日景さん。「北海道で使われる魚用の樽をつくっていたこともあります。野田(千葉県)の醤油のための樽もつくっていました。千葉から来た人に習って......秋田の人間は勉強熱心なんだと思います。ただ昭和30年代後半から、プラスチック素材が容器に使われるようになりまして......。今うちでつくっているものの多くは酒樽です。8割は酒樽でしたが、ここ数年、酒樽は減っていますね」

一方、製作が増えているのは日景さんが「工芸品」と呼ぶ日用品で、ぐい呑やビアマグ、ワインクーラーなど様々ある。また、風呂桶づくりの腕を生かし、より長く使えるように改良した「おひつ」も多くの愛用者がいる品。炊きたてのごはんの熱で変更しないよう、見えない部分に木の部品を組み込むことで、木の伸縮を避ける工夫が施されている。

日樽も酒樽づくりで忙しい時期。その作業を見学する前に、日景さん、製材の過程も説明をしてくれた。「どこに手間がかかるか、何が大切かというと、やはり下準備ですね」

「製材ではまず、丸太の中心めがけて鉈(なた)を打って、『ミカン割り』にしていきます。杉はタテに割れやすいんです。年輪に添ってさらに細かく割って、次に両面を削っていきます」。製材後は素材を「寝かせる」時間も必要。「待つ時間を充分にとらないと、いいものはつくれない」。やはり。杉桶樽に限らず、各地で教えてもらった大切なことだ。

「太陽や風にできるだけあたるように、木を交互に積んで、外で3カ月乾燥させます。太陽をあてた木材は、その後、倉庫のなかで休ませないとならない。これが3ヶ月から4カ月ですね。だから樽をつくるのは、製材してから半年ぐらいたってからです」

そうやって準備した素材が作業場で樽のかたちに組まれていく。側板(がわいた)を組んで周囲をつくり、底板をつけた後、樽となる内側を丸かんなで削って、木材の段差をなくしていく。「シャッシャッシャッシャッ」と削る音。外側もカーブを描く刃に両方の持ち手がついた銑(せん)で削る。

続いて「タガ締め」。円形に組んだ竹を、高く上げた足の裏で押しながら回し、形を整え、締めていく。全身を使って、何としなやかで力強い作業だろう! 次はタガを樽に組み合わせ、木槌で押し叩く。整える、叩く......の繰り返し。木を丸く切って蓋をつくる機械音に包まれた工場内に、「カンカンカンカン」とリズミカルな木槌の音が響きわたる。

樽より小さな桶をつくる際も、足の動きがポイントだそうだ。タガを組み合わせた後、片足で支えながら、木槌を打ってタガ締めする。「1回たたくごとに、足を回して位置をずらします。簡単なようで、結構難しいんです」

「樽も桶も、仕上がりを左右するのはやっぱりタガ締め。集中してやらないといけない作業です」

樽本体にあわせて蓋の形を銑(せん)で削って調整し、木槌で叩いて蓋を閉じる。再び、カンカンカンカン......と音が響く。活気に満ちた作業の場で、樽が一つ一つ完成していく。樹齢200年、250年という天然秋田杉を使った酒樽。「香りがやさしく、日本酒に最適ですよ」。蓋用「天星」、側面用「腹星」といった樽栓の名も味わいがある。ああ、日本酒が飲みたくなってきました(笑)。

訪ねた先々で資料用として購入した、はたはたずしの桶、おひつ、曲げわっぱ、川連漆器の三寸九分の椀と学校給食用の椀、イタヤ細工のおむすび箱などなどを両手に下げて、東北新幹線の東京駅に降りた私たち。

「今すぐ、このおひつで食事をしたいよね」「この手桶ですしもいいなあ」「この椀で味噌汁を」......移動中に駅弁を食べたはずなのに、そんな話でおなかをグーグー鳴らしながら、山手線に乗り換えた。やはり「食と住」は切り離せない。次のミーティングでの「食」チームとの情報交換が本当に楽しみ。そう思いながら、ついつい微笑んでしまったのでした。

文:川上典李子

2012年6月9日、NPO法人日本健身気功協会理事長の津村 喬と、本展で食のリサーチを担当したフードディレクターの奥村文絵によるトーク「乾物日和」が行なわれました。

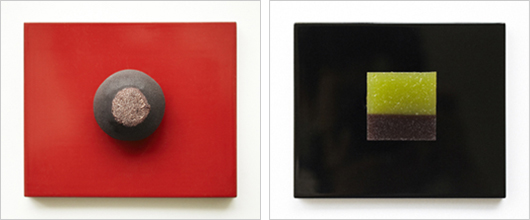

とらや×テマヒマ展

味噌黒米餅、ずんだ羹がとらや東京ミッドタウン店にて限定販売中

京都を発祥の地として5世紀にわたる菓子屋の歴史を持つとらやが、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」との共同企画で、東北産の原材料を用いた新菓子の開発を行いました。とらや東京ミッドタウン店にて限定販売中の味噌黒米餅に加え、ずんだ羹が7月4日より発売となり、2種類の新菓子が揃いました。(各1個420円(税込))

写真左:味噌黒米餅/右:ずんだ羹 Photo: Yusuke Nishibe

写真左:味噌黒米餅/右:ずんだ羹 Photo: Yusuke Nishibe

味噌黒米餅

秋田県にある石孫本店の「寒仕込み 雪見蔵」の味噌に寒天を加えて固め、御膳餡と岩手県産黒米を使った餅で包みました。表面を少し焼くことで、香ばしさを引き立たせています。味噌、餡、餅の織りなす食感や風味をお楽しみください。

*販売期間:4月26日(木)〜8月26日(日)

ずんだ羹

「ずんだ」とは東北地方の方言で、「枝豆をゆでてすりつぶし、調味したもの」の意。山形県産の裏漉しした「だだ茶豆」を琥珀羹に加え、煉羊羹と重ねました。だだ茶豆特有の味と香り、涼やかな色合いが特徴です。

*販売期間:7月4日(水)〜8月26日(日)

特別割引とプレゼント

本展の会期中、とらや東京ミッドタウン店にて生菓子をお買い上げのお客様は、本展のご入場が200円割引になります(2名様まで、他の割引との併用はできません)。また、本展入場券の半券をとらや東京ミッドタウン店のお会計時(1,500円以上)にご提示の方には、とらやオリジナルグッズをプレゼントいたします。(1枚につき1名様1回)

[商品に関するお問い合せ]とらや東京ミッドタウン店 03-5413-3541

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

築180年余りという立派な母屋の軒先に、大根が連なっていた。実をいうと、大根に取り立てて特別な感情を持ったことはなかった。むしろ、一本まるごと使い切るのに、手間のかかる野菜だと思っていたくらいだ。水っぽくて、食感の曖昧な、食卓の主役にはほど遠い大根。それが東北の大根と出逢って、すっかりイメージが変わってしまった。堂々たる存在感。にじみ出る旨味。なんと魅力的なことか。

宮城県のリサーチでは、山形県にほど近い加美町にある農家レストラン「ふみえはらはん」を訪れた。オーナーである渋谷文枝さんは、自家製の野菜や地元で採れる山菜や川魚を使って、郷土料理をふるまっている。子供の頃は川でカツカ(カジカという川魚を指す方言)をとって柳の枝に刺して持って帰り、家を預かるようになってからは時季折々に保存食を仕込む渋谷さん。加美町は昔から日本有数の穀倉地帯、豊富な食材に恵まれた土地だ。「農家の嫁が食べ物を買って食べるようなことをすれば、バカヨメゴと言われたものよ」という言葉のとおり、渋柿をひと月塩水に漬けて甘味を出す「漬け柿」に、からとり芋、藁つとでつくる納豆...その知恵は尽きることがない。

東北に来ると軒先に大根を干す風景によく出逢いますね。「そうね、一度に食べきれないくらいの大根が採れるから、保存しておいて夏まで食べつなぐわけ。小寒から大寒にかけては凍み大根、3月になれば干し大根をつくる。煮付け、酢漬け、漬け物、つくだ煮、大根飯に、おろし餅。大根を入れたつゆ餅もあるわね。」震災で都市部が困窮したときにも、保存食が豊富な農村は食べることに困らなかったという。身近な食材を無駄にせず、味わいを変えて食べ尽す知恵は、厳しい自然を生き抜いた先人のおかげだと渋谷さんは語った。

写真は渋谷さんお手製の干し大根の煮物。生野菜を煮ただけでは得られない、ふっくらと丸みのある旨味が里芋や人参に染み渡っている。まるで陽だまりのようなあたたかい味。

私たちはさらに大根を追いかけて南下し、蔵王山麓へと向かった。ここに伝わる「へそ大根」のつくり手、村上栄子さんに出逢うためだ。雲ひとつない澄み切った冬の晴天は、蔵王連峰から吹き下ろす風が強いことの証である。

村上家でも、玄関脇で干された大根が目に飛び込んできた。竹串にささったへそ大根、ウッドテーブルの上には切り干し大根もある。自家用で食べるほか、近くの産直マーケットへも卸しているのだという。へそ大根といえば、宮城県の最南端にある丸森町が有名だが、「ここの風でつくるへそ大根もおいしいんですよ」と村上さん。なんとその大根で料理をご用意くださっていた。

へそ大根と油麩のおでんに、切り干し大根の煮物。そして大根の漬け物。さらに1月中旬の取材だったこともあって、なんとお雑煮まで。ごぼう、こんにゃく、せり、焼き餅に加えて、ここにも切干し大根が入っていた。「このあたりでは、切干しを作らないとお正月を越せないと言われるほど、雑煮には欠かせない食材なんですよ」

こちらがへそ大根。その名の通り、竹串を刺したあとがまるで「おへそ」のようだ。

へそ大根を水で戻すことで得られる独特の弾力とジューシーな甘味は、他の食材では表現できない。これまでの大根のイメージを一新する主役ならではの存在感。一体どのようにしてこの味ができるのか、村上さんにつくり方を教えていただいた。

兼業農家である村上さんが自らつくった大根を、皮をむき、1.5センチほどの輪切りにする。戻したときにふっくらと仕上げるために必要な厚みだ。

箸がすっと通るくらいに水から茹でてから、水にさらす。しっかりと熱がとれるまで、水を変えること3回。驚いたのは蛇口をひねって出てくる水のおいしそうなこと。飲ませていただくと、澄み切った奥に甘味がある。蔵王連峰の雪解け水だそうだ。

その後竹串に刺して、よく日が当たるところに2週間干せば完成。夜間、氷点下の外気で凍らせ、日中の陽射しに当てて溶かす「凍み大根」と呼ばれるこの製法は、凍結と溶けを繰り返すことによって、繊維を柔らかくしながら乾燥が進む。氷点下になる日を選んでつくるため、12月の小寒前後になると、村上さんはテレビの天気予報が欠かせないとか。

奥は仕込み直後、手前が完成。どれほどの水分が抜けたか、一目瞭然だ。

熟成したへそ大根は、飴色を帯びている。凍結が強いと「す」がはいってしまうし、雨に濡れれば風味が落ちる。素材と行程は単純なだけに、細かな配慮が仕上がりを決める。作業は2月いっぱいまで、大根がある限り続くという。

こちらは切干し大根の仕込み。へそ大根に比べて薄いため、干す時間も半分だ。強い風や厳しい寒さも必要としない。実は切干し大根はどの地方、誰にでもつくりやすいのだ。

こうして地域特産物としての大根を追っていると、東北の至るところでお目にかかる大根が特別なものに見えてきた。軒先で干された大根、取材先でいただくお茶請けのたくわん、蕎麦の薬味として添えられた大根おろし。ハレの日の煮物にも、ケの日の汁物に必ず入っている大根。干す。漬ける。燻す。煮る。時に主役になり、時に脇役になる、こんな多様性をもった食材がほかにあるだろうか。村上家を出た道すがら、蔵王町の産直マーケットを訪れてみると、へそ大根や切干し大根のほかに、漬け物用の丸干しも売られていた。

寒冷地ゆえの食料飢饉や冷害に備える必要があった東北。厳しい自然を敵視するのではなく、強い風も寒さも上手に利用する叡智に富んだ東北が、大根の向こうに見える。東京に戻ってみると、「住」のリサーチを進めていた川上さんも同じく東北の杉の多様性に気づいていらっしゃった。「ぜひ、それを図案化しましょうよ」と楽しそうな佐藤さんに背中を押され、東北の大根をめぐる旅は更なる出逢いを求めて深まっていったのだった。

文:奥村文絵

トム・ヴィンセント、山中 有による映像作品の一部と西部裕介による会場写真で、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」の様子をご覧いただける予告映像です。会期中、東京ミッドタウン内で放映されています。