contents

「㊙展」から見えてくるもの

「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に展示されている"原画"は、つくり手の世代、作風、目的などによって豊かなバリエーションがあります。そこから各々の姿勢を読み解くのが、この展覧会の大きな楽しみです。ここでは、そんな"原画"の一部をデザインジャーナリスト 土田貴宏による解説とともに見てみましょう。

デザインも、アートも、評論も、あらゆる表現活動は完成したものが世の中に発表され、長期間にわたって多くの人の目に触れていきます。しかし今回の「㊙展」がフォーカスするのは、つくり手の発想の基点になったものや、制作の過程で生まれたものなどが伝える、クリエイションの鍵になったひらめきです。そのほとんどは世に出る機会のない、つまりはつくり手にとって「㊙」の存在。完成したものからは窺い知ることの難しい、ものづくりの圧倒的なダイナミズムが、そこに詰まっています。

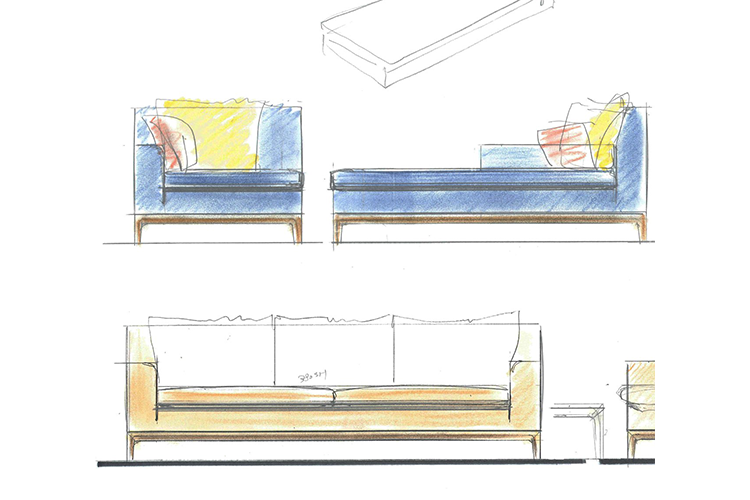

たとえば1940年生まれで、1979年から日本デザインコミッティーに参加しているデザイナーの川上元美さんには、下のような椅子のスケッチがあります。

© Motomi Kawakami

© Motomi Kawakamiこのスケッチは、ドラフター(定規などの製図用具をそなえた製図台)で描いた黒の線画に、彩色を施したものです。全体のフォルムは直線を基調にしていますが、手描きならではの曲線がところどころに用いられているのがわかります。またフレームは木で、座面は布地張りでできていることが、パステルのような画材による彩色で表現されています。それぞれの微妙な色合いや雰囲気を、手描きの筆致によって伝えているのです。拡大部分の線画を添えることで、細部のイメージも明確にしてあります。

このような椅子をデザインするプロセスの中では、よりラフなスケッチやドローイングから、数値などを記した図面まで、3次元のフォルムを2次元で表現する段階がいくつもあります。上のスケッチは、その中間のものと位置づけられるでしょう。デザインのイメージを的確に伝えるとともに、ディテールなどの検証を可能にするために役立ちます。

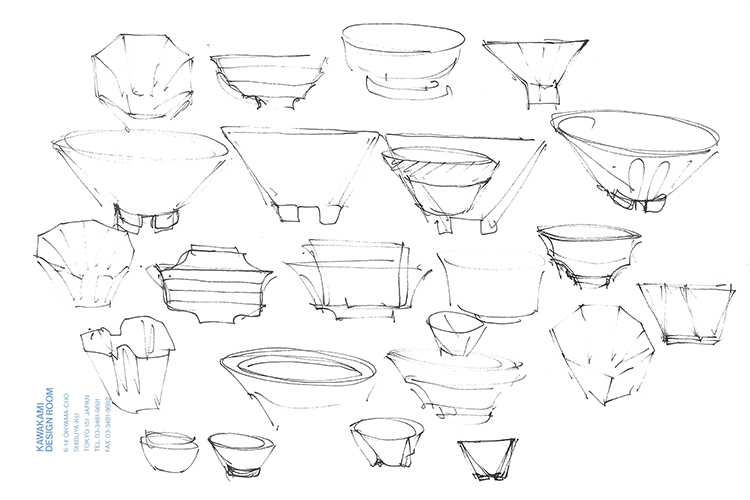

© Motomi Kawakami

© Motomi Kawakamiまた上のスケッチは、陶磁器をデザインする過程で描かれたものです。先ほどの椅子のスケッチとは違い、すべて1本のペンでフリーハンドで描かれています。多くが円錐を基調にしているものの、さまざまな形状の器が1枚の紙に描かれていることから、デザイナー自身もまだ明確なイメージを掴めていないことが想像できます。器を真横から見た状態や、斜めから見た状態が混在し、線を重ねて描いた部分もあります。デザイナーはこうして自由に手を動かしながら、デザインのインスピレーションを確固としたものへと高めていくのでしょう。

© Motomi Kawakami

© Motomi Kawakamiこちらもフリーハンドで描かれた、3脚のアームチェアのスケッチです。座面、背もたれ、それを支えるフレームは共通で、脚部の形状のバリエーションを考えている過程のようです。すべてフレームは鋼管を用いており、青い椅子はキャスター付き、緑の椅子はスタッキング仕様、赤い椅子は前脚のみのキャンチレバー(片持ち構造)が特徴になっています。オフィスでの使用を前提にしたものらしく、形は違っても統一感があります。あえて正面や横からではなく、斜め後ろから見た状態で形態を検証しているのも興味深いところです。

現在は、手描きのプロセスを踏むことなく、最初からコンピュータの中で3次元のデータを操ってデザインを発想するデザイナーも増えているようです。早い段階からデジタル技術を使って立体データを制作すれば、あらゆる角度からフォルムやディテールを確認でき、修正も容易で、色彩や素材感を自由に変更することが可能です。川上さんの仕事でも、コンピュータを使うことが増えてきたと言いますが、手で描いたものの人間味にも愛着があるようです。こうした感覚については、デザイナーの世代や各々の経験が反映されることでしょう。

川上さんは、橋、公共空間、インテリア、家具、日用品など幅広いものを手がけています。その課題に求められる要素を適切に満たし、高度な精度感のある、端正な印象のデザインが多いようです。それらは多くの人々が使うのにふさわしい普遍性や汎用性をそなえていますが、同時にデザイナーの個性を感じさせるのは不思議です。自身の手を使って最初に掴んだイメージが、いくつもの段階を経ても揺らぐことなく貫かれているからに違いありません。

文・土田貴宏