contents

21_21 クロストーク vol.5 展覧会ディレクターズバトンスペシャル「Material, or 」×「もじ イメージ Graphic 展」

デザインを通じてさまざまなものごとについてともに考え、私たちの文化とその未来のビジョンを共有し発信していくイベントシリーズ、21_21 クロストーク。その第5回目となる展覧会ディレクターズバトンスペシャルを、「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2023(外部サイト)」内、DESIGN TOUCH Talk Salonの企画として2023年10月15日(日)に東京ミッドタウン・カンファレンスで開催しました。

2023年11月5日(日)まで開催中の企画展「Material, or 」の展覧会ディレクター吉泉 聡と、11月23日(木・祝)から始まる企画展「もじ イメージ Graphic 展」の展覧会ディレクター室賀清徳、後藤哲也、加藤賢策が登壇した本トークでは、それぞれが関わる展覧会の企画過程やテーマに込める思い、またお互いの企画に対しての質問や持った印象などを話し合いました。

企画展「Material, or 」の図面を見ながら話す登壇者(左から)吉泉 聡、室賀清徳、加藤賢策、後藤哲也

企画展「Material, or 」の図面を見ながら話す登壇者(左から)吉泉 聡、室賀清徳、加藤賢策、後藤哲也はじめに、吉泉より企画展「Material, or 」の紹介に続いて、他の登壇者からの質問を受け、テーマ設定と企画過程について話しました。

環境問題などに対する問題解決ではなく、「なぜその問題の状況になっているのか振り返る」「技術で解決すること自体が人間の過信なのではないか」という視点から、もっと手前の人間とマテリアルの関係について考える展示を企画したいと考えた吉泉は、まず本展では、特定の意味をもたない地球上のすべてのものである「マテリアル」に、人間が意味を与えることで「素材」にもなり得ると定義しました。

人間や技術についてより理解していくため、芸術人類学者の石倉敏明、バイオミメティクスデザイナーの亀井 潤を企画チームに迎え、さらに、「マテリアル」と対話して意味を考え直す作業を一緒に行っていけるメンバーとして、三澤 遥(グラフィックデザイン)と中村竜治(会場構成)などが加わります。メンバーとは視点を完全に共有できたことで、これまでに無いような会場が完成したと振り返りました。

企画展「Material, or 」会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三

企画展「Material, or 」会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三場の意味を無効化し、一つひとつの展示物と向き合えるよう、建築全体の図面上でグリッドを描く腰壁で仕切ったり、展示台を一切設けないなど、展示物と「対話」するための中村の案は非常に斬新でした。しかしそれは、企画段階のチーム内では常に異論はないものの、来場者が楽しめる展示なのかは未知数であり、展覧会ディレクターとして眠れないほど不安であったと吉泉は明かしました。

実際に展覧会が開幕すると、想像以上に多くの来場者がありました。嬉しく思うと同時に、特に若い人がそれぞれの視点でじっくり展示を見ている様子からは、新しく学ぶこともあると言います。気づいたのは、「マテリアル」は、常に人を触発するものであり、展示構成の狙いを超えて「マテリアル」が来場者の気持ちに働きかけているということ。

室賀からは、作品との距離が近く、順路や始点終点がはっきりしていないことで、鑑賞がループしたり思考を巡らす仕掛けとなり、展示と鑑賞者の関係性にも従来との変化を生む効果があったのではないかと感想が述べられました。

次に企画展「もじ イメージ Graphic 展」について、展覧会ディレクターたちから説明しました。

グローバル時代における日本のグラフィックデザインの可能性について、日本語の文字を起点に、国内外約50組のデザイナー、アーティストによるプロジェクトを通じて考える本展。室賀は、企画のベースでデザインの前に立ち戻るという点において、「Material, or 」とも連続性を見出せると言います。

デザインされた記号としての文字の前に、文字がどう生まれたのか、その原風景からとらえようとすることで、日本のグラフィックデザインの中での文字の営みが見えてくるのではないか。そして、「神Excel」(紙に出力することを前提とした申請書などの作成に、本来表計算ソフトとして作られたExcelを使う文化)に現れるような、欧米の文字の仕組みからははみ出てしまう日本の独特な文字文化を考えることで、文字が単なる記号以上の描くものであり、「ものごと」と切り離せない感覚をとらえていく。このようなトピックから企画が始まったと語ります。

これらを背景に置きながら、21_21 DESIGN SIGHTで開催するグラフィックの展覧会として、これまで他でもあまり取り上げられていない切り口を検討したという後藤。DTP環境の発展のなかで、デザイナーによるさまざまな試行錯誤があった1990年代以降を中心に組み立てることで、インターネット普及以降、日本のグラフィック文化が生み出してきたものと今後の可能性が浮かび上がります。

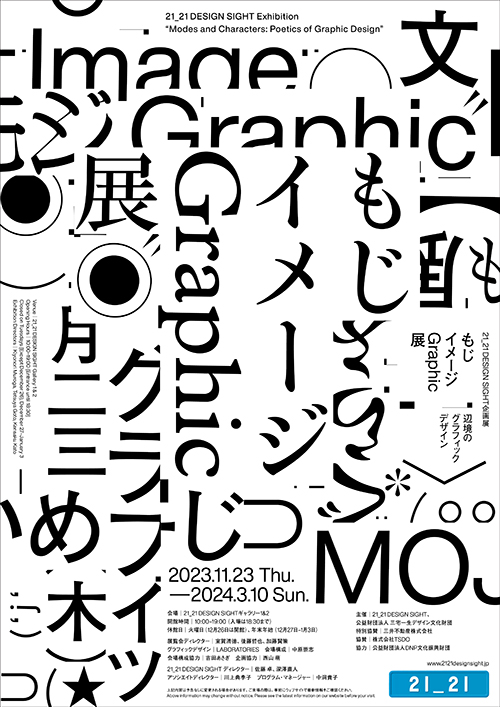

企画展「もじ イメージ Graphic 展」メインビジュアル

企画展「もじ イメージ Graphic 展」メインビジュアル加藤からは、本展のメインビジュアルが紹介されました。展覧会は「構え」が大事と語る後藤。ビジュアルをつくるにあたっては、タイトルも合わせて検討し、今回の平仮名・カタカナ・アルファベット・漢字の4種の文字が4行に並ぶタイトルとデザインで決定しました。デジタル上の表現では、縦書き横書きやフォントが変わる動画バージョンも作成。シンプルながら、文字表現の持つ「揺れ」が生まれています。そして、日本のデザインを取り上げた展覧会ということを示すサブタイトルの「辺境のグラフィックデザイン」は、地理的な「辺境」というよりも、かつては中国のサブカルチャーとして、近代以降は西洋のオルタナティブとして、未だ日本における文字文化がはみ出ている面白さを込めたと、室賀より説明されました。

最後のフリートークでは、さまざまな質問や意見が交わされました。

「Material, or 」の企画にあたっては、一般の人は自分の手でものをつくらなくなり、マテリアルとして自然に触れ合う機会がなくなったという問題意識があったのに対し、「もじ イメージ Graphic 展」で扱う文字は、誰もがずっとコミュニケーションのために関わっていくものという違いを感じたという吉泉。また日本では「アスキーアート」のように、文字はデザイナーより一般の草の根が扱う文化があるのではないかという点にも着目しました。

室賀は、「Material, or 」では日本のものを多く展示しながらも、テーマ的に語られがちな「東洋的自然観」や「和の美」に寄らず組み立ているところは、「もじ イメージ Graphic 展」の企画に共通すると言います。展示構成の違う点としては、「もじ イメージ Graphic 展」では多くの作品が一度に目に入り、総覧するタイプの展示になる点を挙げました。そして、来場者には、機能性やわかりやすさだけではないグラフィックデザインの魅力を感じてほしいと締めくくりました。

21_21 DESIGN SIGHTの企画展を通じて、各分野の視点から展覧会づくりを語りあった本トーク。集まった聴衆にとっても、開催中の「Material, or 」と比べながら、今まさに企画が大詰めを迎えている「もじ イメージ Graphic 展」への期待が膨らむ時間となりました。