contents

2024年9月 (4)

2024年9月27日、いよいよ企画展「ゴミうんち展」が開幕します。

世界は循環しています。ひとつのかたちに留まることなく、動き続け、多様に影響し合い、複雑に巡っています。その結果、いわゆる自然界においては、ゴミもうんちもただそのまま残り続けるものはほとんどありませんでした。しかし、いま人間社会では、その両者の存在は大きな問題となっていますし、文化的にもどこか見たくないものとして扱われています。

本展では、身の回りから宇宙までを見渡し、さまざまな「ゴミうんち」を扱います。そして、ゴミうんちを含む世界の循環を 「pooploop」 と捉えます。これまで目を背けてきた存在にもう一度向き合うと、社会問題だけではないさまざまな側面が見えてきました。決して止まることのないこの世界。欠けていたパーツがピタリとはまると、きっと新たなループが巡りはじめます。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)「糞驚異の部屋」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)蓮沼執太「pooploop un-copositions」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)松井利夫「サイネンショー」

会場風景(ギャラリー2 出口)

会場風景(ギャラリー2 出口)吉本天地「気配 - 存在」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)竹村眞一「未来を覗く窓」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

ギャラリー3では、2024年9月20日(金)から10月14日(月・祝)まで「六本木六軒:ミケーレ・デ・ルッキの6つの家」を開催しています。

ミケーレ・デ・ルッキは、イタリアに生まれ、1970〜80年代には前衛的なデザイナー集団「アルキミア」、「メンフィス」の中心的人物の一人として活動したのち、世界的に建築や家具を手がけてきました。一方で、20年以上にわたり、手を動かしてドローイングや絵画、木彫の制作に取り組み、それが建築形態の本質を追求する原動力になってきたと言います。

会場のエントランスには、デ・ルッキ自身が木材を切ったり、職人がブロンズの鋳造や台座となる丸太の加工をする様子を写した制作課程の映像が展示され、デ・ルッキのメッセージを聞くことができます。

「ロッジア」は風を通し、光を通す透明な家だと語るデ・ルッキ。「それらは、住宅の人工的で空調された環境と、自然のオープンスペースとの間の中間の建築物であり、特徴は異なりますが、東洋と西洋の両方に共通しています。このロッジアは今日、人間と自然との新たな関係の象徴であり、イタリア文化と日本文化を結び付けています。」

会場の奥に展示された、ヴィクトル・コサコフスキー監督による美しい制作風景の映像を通じて、デ・ルッキの哲学を知ることもできます。

デ・ルッキは言います。「私の仕事はデザインすることであり、デザインとは全身全霊で未来に飛び込むことを意味します。若い頃、私は自分のエネルギーを注ぐ分野を一つ選べないことに非常に苦しみました。私は自分が急進的な建築家の一人であることに気付き、建築家は家を建てるのではなく、行動を促すのだと言って、建築家の伝統的な考え方に異議を唱えました。デザイナーとしては、機械で作られたものの完璧さと単調さが気に入りませんでした。私は画家になり始めましたが、さらに、木で彫刻を始め、彫刻家になりました。今ではそれだけでは物足りなくなり、小説を書いています。そして、方向転換を50年以上経て、この優柔不断さがどれほど幸運だったか、そして空間や物の世界をさまざまな角度から取り組むことをどれほど楽しんでいたか、私は驚きをもって気づきました。三宅一生さんも制約や限界のない創作の世界を体験したからこそ、きっと私のことを理解してくださったはずです。」

1980年代に初めて日本で出会い、それ以来親交を深めてきたデ・ルッキと三宅が、2018年に交わした会話がきっかけで企画された本展の裏には、二人の友情がありました。ぜひ会場でデ・ルッキの想いを感じてください。

会場風景 「ブロンズ・ロッジア 1」ブロンズ(2024)

会場風景 「ブロンズ・ロッジア 1」ブロンズ(2024)

ヴィクトル・コサコフスキーによる映像作品の展示風景

ヴィクトル・コサコフスキーによる映像作品の展示風景 ミケーレ・デ・ルッキと「ブロンズ・ロッジア 3」ブロンズ(2024)

ミケーレ・デ・ルッキと「ブロンズ・ロッジア 3」ブロンズ(2024)

撮影:吉村昌也

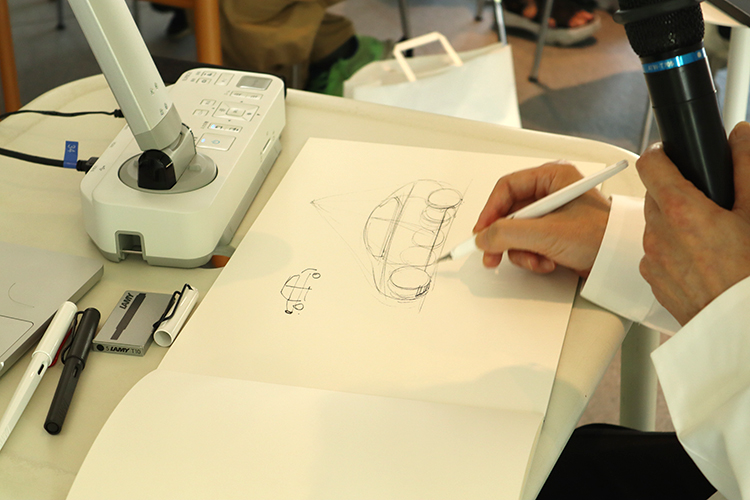

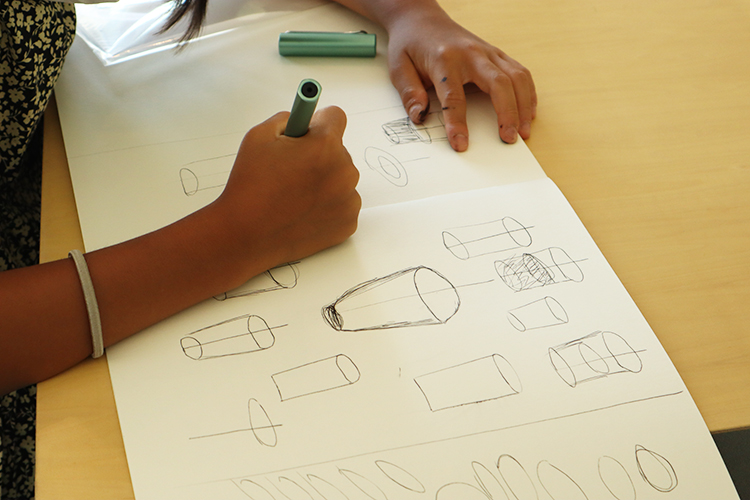

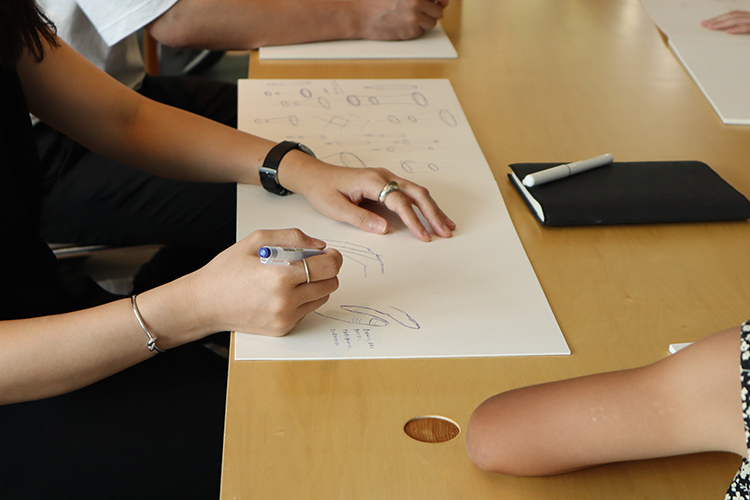

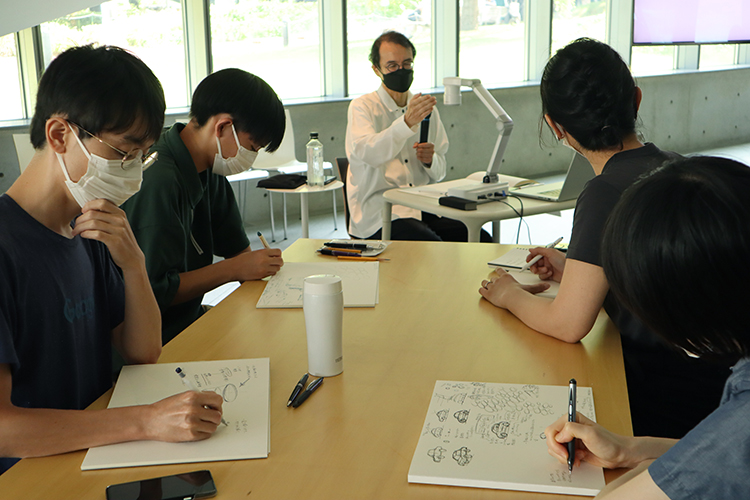

2024年8月17日(土)と18日(日)の2日間に渡り、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、夏のスペシャルワークショップとして、本展展覧会ディレクター山中俊治によるスケッチ教室、「山中先生のスケッチ教室」を開催しました。

本展ではプロトタイプやロボットとともに、その原点である山中のスケッチも多数展示しました。デザイナーが描くスケッチは、モノを観察することや、考えの過程をあらわすこと、そしてコミュニケーションの道具としての役割など、さまざまな側面を持っています。

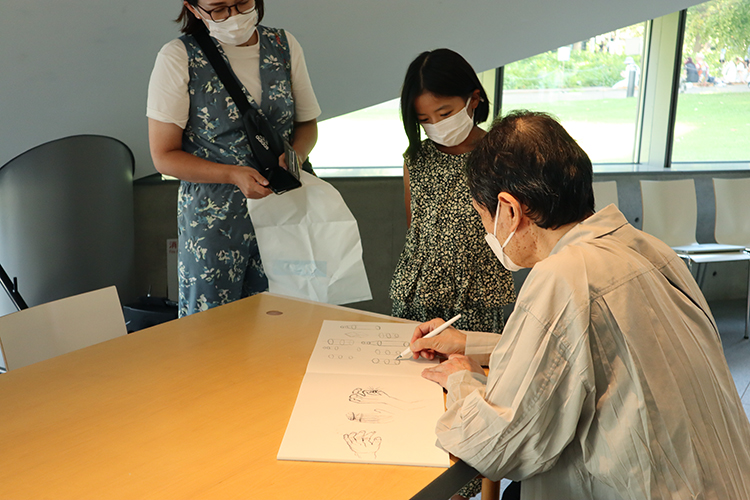

ワークショップは、形の見方、モノをシンプルな線で描く方法を学ぶ小学4年生以上の方を対象にした回と、高校生以上の方を対象として、思考の道具としてアイデアを伝えるためのスケッチを学ぶ上級者向けの回と、2回に分けて行われました。その様子を写真で紹介します。

ニワトリの描き方を説明する山中

ニワトリの描き方を説明する山中

ワークショップ終了後に個別に質問に来る参加者と、それに応じる山中

ワークショップ終了後に個別に質問に来る参加者と、それに応じる山中2024年8月9日(土)、東京ミッドタウンにて2つのワークショップを開催しました。ひとつ目は、ギャラリー1&2で開催した企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の関連プログラムとして、本展参加作家の千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)の所長、古田貴之によるワークショップ「最先端ロボットと触れ合う!」。2つ目は、ギャラリー3で開催した企画展「beyond form / かたちなき野性 GUSHA GUSHA, KUSHA KUSHA」の関連プログラムとして、「にぎって、つぶして、こねて、まるめるーIM MEN(アイム メン)の素材を使った造形ワークショップ」です。それぞれのワークショップの様子を紹介します。

企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」では、千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)と山中俊治によって生み出されたロボット群を展示しました。その中から、タイヤで走るだけでなく車軸での歩行もできるロボットビークル「Halluc IIχ」や、用途によってトランスフォームする搭乗型変形ロボット「CanguRo」などと触れ合うことのできるワークショップを開催しました。ワークショップではそれらのロボットに加えて「絶望ロボット」「ILY-A」「災害対応ロボット」にも触れることができました。

子どもたちの前で歩き回る「絶望ロボット」

子どもたちの前で歩き回る「絶望ロボット」

天井裏点検ロボット「CHERI」に足の上を登らせてみせる、講師の古田

天井裏点検ロボット「CHERI」に足の上を登らせてみせる、講師の古田ロボットの特徴の説明やデモンストレーションを行った後、参加者はグループに分かれ、実際にロボットを操作したり触れてみたり、構造を近くで観察しました。「CanguRo」や「ILY-A」には試乗することができました。

続いて、ギャラリー3で開催した企画展「beyond form / かたちなき野性 GUSHA GUSHA, KUSHA KUSHA」に関連して開催した、「にぎって、つぶして、こねて、まるめるーIM MEN(アイム メン)の素材を使った造形ワークショップ」の様子を紹介します。講師は、2021年にスタートしたメンズブランド IM MEN(アイム メン)のデザインチームが務め、ギャラリー3での展示でディレクターを務めた空間デザイナーの吉添裕人も参加しました。

ワークショップでは、完成形でありながら、さまざまな形状に変容する素材独自の表情を持つ、IM MENのバッグ「GUSHA GUSHA」と「KUSHA KUSHA」の素材を使って作品をつくりました。IM MENのデザインチームと一緒に、握る、潰す、こねる、丸めるなど、手の感触を楽しみながら自由に造形し、最後は参加者のお互いの作品を鑑賞し合いました。

素材について説明をする、IM MENのデザインチーム

素材について説明をする、IM MENのデザインチーム 「GUSHA GUSHA」と「KUSHA KUSHA」の素材を手に取る参加者

「GUSHA GUSHA」と「KUSHA KUSHA」の素材を手に取る参加者 まずは小さく丸めて、広げて、その素材の特徴を手で触って確かめます

まずは小さく丸めて、広げて、その素材の特徴を手で触って確かめます

完成した作品を並べて、発表し合う参加者

完成した作品を並べて、発表し合う参加者