contents

西村 浩 (6)

開催中の企画展「土木展」は、生活環境を整えながら自然や土地の歴史と調和する土木のデザインについて考える展覧会です。

本展に向けて、実際の「土木」を訪れたり、自らの手で「土木」のスケールを体感したりしながらすすめられたリサーチの様子を一部ご紹介します。

2016年6月に開通したスイスのゴッタルドベーストンネル。スイス大使館の協力のもと、「土木展」展覧会ディレクターの西村 浩と21_21 DESIGN SIGHTスタッフが本展リサーチのために現地を訪れ、AlpTransit Gotthard社の広報 マウラスさんに案内を受けながら、見学しました。

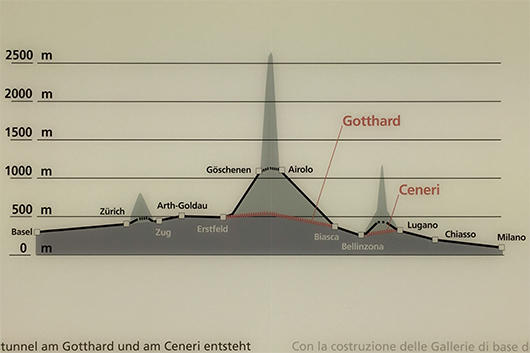

ゴッタルドベーストンネルは、スイスの美しい山脈を通り抜け、鉄道が走るトンネルとして世界最長の57kmを誇ります。開通前は、標高1km以上を登って荷物を運んでいましたが、ゴッタルドベーストンネルは標高差がなだらかであるため、より少ないエネルギーで多くの荷物を運べるようになりました。

訪問したのは開通前の4月でしたが、すでに見学コースは完成していて、多くの現地の学生が訪れていました。

鉄道が通る本線を掘るために、材料を運んだり従業員が往来していたトンネルを、見学用のトンネルとして活用しています。足元には、施工中に使われていた線路の跡がありました。現在は、見学用トンネルとなったので埋められています。

トンネルを掘っていた当時の迫力ある写真や、構造を解説するパネル、本線の実物大の再現などの展示を通って見学コースを進むと、コースの最終地点では、厚いガラスの向こうに鉄道が通る本線を見ることができます。

ゴッタルドベーストンネルでは、このような見学コースを建設当初から計画していたといいます。「土木を身近に感じて欲しい」と本展の準備を進めていく中で、日本ではあまり体験したことのないトンネル見学に、驚きに近い感動を覚えました。

エルストフェルト駅近くにはインフォメーションセンターがあり、歴史的背景やトンネルを掘るシールドや重機のミニチュアなどの展示あり、更に詳しく知ることができます。その中で、地質断面図の展示と実際の地質(石や土)の展示がありました。「地質が柔らかいと崩れてきて掘るのが大変でした」という解説に、改めて土木の技術力と壮大さを感じました。

この展示を見て、西村は「トンネルを掘る、という行為ひとつとっても地質の調査から始まり緻密で長い時間をかけて完成するのが土木。そして、豊かな自然と対峙するのが土木」と改めて感じたそうです。そして、その思いが、トンネル地質断面図の展示作品「青函トンネルの断面図」、「ゴッタルドベーストンネルの断面図」へとつながっていきました。

21_21 DESIGN SIGHT 企画スタッフ

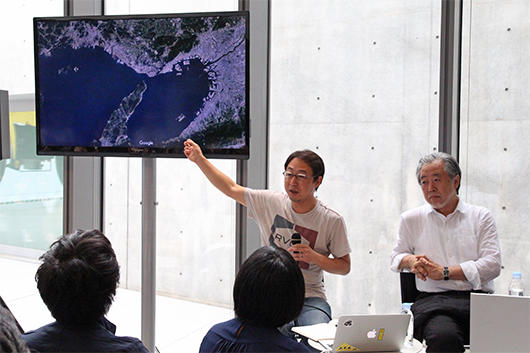

企画展「土木展」の展示「日本一・世界一」では、日本の青函トンネルとスイスのゴッタルドベーストンネルを通して、日本と世界の土木技術の粋を紹介しています。2016年8月11日、青函トンネルからは鉄道建設・運輸施設整備支援機構の秋田勝次、ゴッタルドベーストンネルからはAlpTransit Gotthard社のレンツォ・シモーニを迎え、本展ディレクターの西村 浩、テキストの青野尚子とともにトークを開催しました。

まず、秋田より青函トンネルのプロセスについて紹介がありました。この全長53,850mの海底トンネルは、1923年の構想にはじまり、その後工事期間24年を経て、1988年に在来線開業、2016年には新幹線開業となっています。世界に類を見ない、最長の海底トンネルとしての誕生までの道のりには、水平先進ボーリングや緻密な注入施工など、優れた海底部掘削技術が活かされ、それが国際的な信用を得ることにつながったと語りました。

次に、シモーニよりゴッタルドベーストンネルのプロセスについて紹介がありました。このトンネルは全長57,072mあり、現在世界最長となります。シモーニはプロジェクトの概観、掘削、鉄道技術の応用、試運転のフェーズについて語りました。青函トンネルが海底にあるのに対し、ゴッタルドベーストンネルは山脈に位置するため、土かぶりなどの事故を防ぎつつ作業を行う必要があります。シモーネは、800mの深さのシャフトを掘るほか、アクセストンネルを設えることにより、災害に備えるなどといった技術を語りました。

トークは、西村、青野を交えた質疑応答に移ります。両トンネルの開通の様子や、工事中の作業員が現場に向かうまでの道中、作業中の出水などのアクシデントにどのように対応するかなどが語られ、プロジェクトの達成にむけて勇敢に立ち向かうさまが紹介されました。日本とスイスの土木が、会場でそれぞれの培った技術を分かち合う、またとない機会となりました。

開催中の企画展「土木展」に関連して、本展ディレクター 西村 浩のインタビューが、『ソトコト』8月号に掲載されました。

また、ウェブサイトでもインタビューの一部が紹介されています。

>>『ソトコト』ウェブサイト

『ソトコト』8月号

2016年7月2日、オープニングイベント「これからの土木、これからの都市」を開催しました。

イベントには、本展ディレクターの西村 浩、企画協力の内藤 廣、土木写真家で参加作家の西山芳一に加え、本展グラフィックデザインを手掛けた柿木原政広が登壇。展覧会ができるまでの制作秘話や、それぞれの土木観を語りました。

「人々が、その恩恵を受けながらもそれに気づかずにいるのが土木。それは、その土木の素晴らしさでもある」と語る西村 浩は、しかし本展はそんな"見えない土木"を人々に知ってもらう入り口となることを目指したと言います。これまで土木に気づかずに暮らしてきた人たちに、土木を身近に知ってもらう工夫の一つとして、西村は「土木の専門家だけでつくる展覧会にはしない」ことを決めました。アートやデザインなどの分野で活躍するクリエイターたちが初めて体感した「土木」の表現は、同じく土木を専門としない私たちにも、土木の専門家たちにも、土木の新しい一面を見せてくれます。

本展グラフィックを手掛けた柿木原政広も、土木の専門外から参加しました。柿木原が本展のためのグラフィックをすすめる中で感じたのは、「土木には荒々しさと繊細さが同居している」ということだったと語ります。その魅力を伝えるために、柿木原が提案したグラフィックは大きく分けると3種類。最終的に本展メインビジュアルとなった案をはじめ他のデザインも、そのコンセプトとともに紹介しました。

一方で、本展参加作家の西山芳一は、30年以上、土木を撮り続けてきた「土木写真家」です。西山は、「土木はとにかく見なければ始まらない。この展覧会を訪れた人々が、今度は実際の土木を見たい、と思うきっかけになれば」と語りました。

最後には、参加者からの質問に4人がそれぞれの視点で答え、土木の専門家、土木を志す人、土木の専門外の人、さまざまな立場から意見が交換される会となりました。

「土木展」は展覧会のタイトルこそストレートですが、展示はそのまま土木を見せるものではありません。子どもから大人まで楽しめる、いろいろな仕掛けがされています。展覧会開幕を1ヶ月後に控え、展覧会ディレクターの西村 浩に、土木展に込めた思いを聞きました。

構成・文:青野尚子

嘉瀬川ダム|景観デザイン:西村 浩+ワークヴィジョンズ

展覧会の話をする前に、僕がなぜ土木の仕事をするようになったのかをお話ししましょう。僕が土木を目指したきっかけは建築だったんです。子どもの頃、祖父が棟梁をしていて、漠然とものづくりっていいな、建築学科に行きたいな、と思っていました。それで東大の工学部に入学したんですが、3年次に専攻を決めるとき、建築学科に進もうかなあと思っていたらそこに土木の神様が降り立った(笑)。当時は瀬戸大橋やアクアラインなど1兆円プロジェクトの全盛期だったこともあり、"地図に残る仕事"がしたいと思って土木工学科に進むことに決めました。

土木工学科ではデザインや景観にも配慮したものづくりをしたい、とも考えていました。ところが当時の日本では土木に景観やデザインを考える文化はなかったんです。建築では建築家という職能が確立していましたが、土木は戦後、国土の復興と高度経済成長を目指してとにかく安全に、大量に、速く造ることが最大の目標とされて景観やデザインにまで思考が及んでいませんでした。土木工学科では、景観やデザインを学びながらも、その一方で建築へのあこがれも忘れられず、お隣の建築学科に入りびたっていました。卒業後も建築設計事務所に就職したんです。そして独立、ということになったころにちょうど、土木にもデザインが必要だ、ということになり、そちらに引き戻されたというわけです。

岩見沢複合駅舎(撮影:小川重雄)|設計監理:西村 浩+ワークヴィジョンズ

建築学会賞・グッドデザイン大賞ほか多数受賞

ここでちょっと、みなさんの周りを見渡してみてください。家の前には道があり、公園があり、橋やトンネルがあるでしょう。建物はその間に建っています。私たちが暮らしている街は土木と建築で埋め尽くされているのです。その上で人々が幸せに暮らせるようにするためには建築や土木、さらにはその資金をどうするか、ファイナンスのことまで横断して考えることが必要です。しかし戦後の日本は右肩上がりの経済成長を背景にあらゆるものを速く、大量に、効率よくつくることが要求されました。教育もそれに合わせて行われたため、専門ごとにプロフェッショナルな仕事をするのは得意ですが、ものごとを統合して考えるのは苦手です。でもこれから経済が縮小し、人口も減っていく。そんな時代には、さまざまな分野を横断して考えることができる人材が必要なのです。

佐賀「わいわい!!コンテナ」(街なか再生社会実験プロジェクト)|企画・設計監理:西村 浩+ワークヴィジョンズ

でも一般の方には土木というと自分とは遠いものと感じられるのではないでしょうか。その理由の一つは、建築のほとんどが住宅や企業の施設など、民間のプロジェクトであるのに対し、土木はほぼ100%が公共事業であるためだと思います。だからほんとうは身近なところにあるのに、土木に関わるのは難しいという印象が生まれてしまう。誰もが他人事だと思ってしまうのです。

その"他人事"感を払拭し、自分のことだと思ってもらうには子どもの頃からそれについて考えることを習慣にしてもらわなくては。「土木展」はそんな思いから企画した展覧会です。だから、展示には抽象的なものもありますが、まずは子どもたちが遊べるものにしました。実際にアーチ橋をつくったり、砂遊びをしながら土木について学べるコーナーです。その次に一般の人、大人も楽しめるコンテンツを考えました。とくに年配の方は「土木オーケストラ」にぐっとくるんじゃないかと思います。今の日本の国土を支えている土木が高度経済成長期に造られた雰囲気が感じられるインスタレーションです。過去の土木から、未来が見えてくるような展示を考えました。

左:「土木の行為:ためる」(イメージ)ヤックル株式会社

右:「土木の行為:ほる」(「地質山」のためのドローイング)康 夏奈(吉田夏奈)

「土木展」では土木と聞いて想像できる世界ではない、今まで見たことのない切り口で土木を見せたい。アーティストやデザイナーなど、土木の専門家ではない人に参加してもらったのはそのためです。僕自身、土木の仕事をしているわけですが、その仕事の中でも新しい見方のものになると思います。違う分野の人がいろいろな情報を出し合い、議論することで新しい発見ができる。僕の仕事でもいろんなジャンルの人が一緒にいないと総体が見えない、ということがあります。そこにクリエイティブな発想を持つ人が加わって、今までにない化学反応が起こるのです。私たちは土木に囲まれて暮らしています。幸せな暮らしって何だろう? 土木を理解し、未来を考えることがその答えにつながると信じて、展覧会を企画してきました。

にしむらひろし:

建築家/デザイナー/クリエイティブディレクター

株式会社ワークヴィジョンズ 代表取締役

株式会社リノベリング 取締役

マチノシゴトバCOTOCO215 代表

1967年佐賀県生まれ。東京大学工学部土木工学科卒業、東京大学大学院工学系研究科修士課程修了後、1999年にワークヴィジョンズ一級建築士事務所を設立。土木出身ながら建築の世界で独立し、現在は、都市再生戦略の立案からはじまり、建築・リノベーション・土木分野の企画・設計に加えて、まちづくりのディレクションからコワーキングスペースの運営までを意欲的に実践する。日本建築学会賞(作品)、土木学会デザイン賞、BCS賞、ブルネル賞、アルカシア建築賞、公共建築賞 他多数受賞。2009年に竣工した、北海道岩見沢市の「岩見沢複合駅舎」は、2009年度グッドデザイン賞大賞を受賞。

2016年6月24日から開催される21_21 DESIGN SIGHT企画展「土木展」(仮称)の展覧会ディレクター 西村 浩が、1月31日まで水戸芸術館 現代美術ギャラリーで開催中の展覧会「3.11以後の建築」の関連プログラムとして、レクチャー&ワークショップ「展示室を芝生でリノベーション」を開催しました。

「3.11以後の建築」は、建築史家の五十嵐太郎とコミュニティーデザイナーの山崎 亮をゲスト・キュレーターに迎え、東日本大震災後の社会の変化に自分なりの考え方や手法で向き合う21組の建築家の取り組みを紹介する展覧会です。これからの日本において、建築家がどのような役割を果たし、どのような未来を描こうとするのか、批判と期待の両方の視点で構成されています。

建築家の西村 浩と彼の率いる設計事務所ワークヴィジョンズは、展覧会終盤の「建築家の役割を広げる」というコーナーで、<Re-原っぱ>を展示。「空き地が増えるとまちが賑わう?」という逆説的なコンセプトのもと、西村の出身地でもある佐賀市中心部の駐車場等を「原っぱ」にすることで、市街地にこどもからお年寄りまでが集まってくるという実験的な試み「わいわい!!コンテナプロジェクト」を紹介しています。

2015年12月5日に行われたレクチャーでは、はじめに西村が、21世紀という新しい時代における新しいまちづくりや建築のあり方について、ハードとしての建造物には限界があり、仕組みや人というソフトづくりが最も重要であると解説。実験と挑戦、豊かな想像力、そして発想と発明が何よりも大切だと熱く語りました。続くワークショップでは、参加者全員で展示室内に人工芝を敷く作業を行い、芝生を貼るだけで世界が変わるという体験を共有しました。

社会の様々な問題を解決することが建築家の役割であると断言する西村。現在21_21 DESIGN SIGHTで開催中の「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have and Idea"」と同様に、発想、発明、そしてアイデアの力の重要性を感じさせる、充実した展覧会とレクチャー&ワークショップでした。

水戸芸術館「3.11以後の建築」

2015年11月7日(土)-2016年1月31日(日)

「3.11以後の建築」展 会場風景

撮影:根本譲

提供:水戸芸術館現代美術センター