contents

竹村眞一 (15)

2025年5月10日(土)、企画展「ラーメンどんぶり展」に関連して、トーク「漏庭からどん景へ」を開催しました。本展の参加作家としてサンクンコートに庭を制作したveigの西尾と、2月に終了した企画展「ゴミうんち展」で展覧会ディレクターを務めた文化人類学者の竹村眞一が登壇しました。(veigの片野は都合により欠席となりました。)

造園ユニットveigは企画展「ゴミうんち展」において、サンクンコートに「漏庭(ろうてい)」という庭を制作しました。続く企画展「ラーメンどんぶり展」では主要な樹木を入れ替え、「どん景」と名付けた新たな庭を展示しています。もともと何もない鉄板敷きのコンクリートの空間に突如現れたこの景色は、秋に植えられ、落ち葉が積もり、冬を越して春を迎えた後も、展覧会や季節を超えて変化を続けています。

それぞれの庭に込めた想いや制作の意図について、過去のveigの仕事の事例も交えながら、その庭づくりの背景を説明しました。

左から、西尾、竹村。

左から、西尾、竹村。

竹村は、都市空間に生態系を築くveigのような活動が、自然環境と人間とのポジティブな関係を築く観点から、非常に意義深い仕事だと強調しました。

竹村が驚いたのは、企画展「ゴミうんち展」の4ヶ月間の会期中に、サンクンコートに設置された「漏庭」で、部分的に約5センチも土が増えていたという事実です。もともと土のなかった地球に、さまざまな生物が何億年もの長い年月をかけて土をつくり上げてきたことを考えると、これは驚くべき現象だと語りました。西尾によれば、サンクンコートには風が吹かず、土の流出が少ないことがその要因と考えられるといいます。

企画展「ゴミうんち展」でのveigの作品「漏庭」

企画展「ゴミうんち展」でのveigの作品「漏庭」撮影:木奥恵三

続く企画展「ラーメンどんぶり展」における「どん景」では、アオダモや紅葉を赤松に変えるなど、優先樹種を変えることで新しい景色を生み出しています。赤松は「先駆ツリー(パイオニアツリー)」ともいわれ、寿命が短く、裸地にいち早く根を張り、早く倒木して土に還ることで、次世代の植物が育つ土壌を形成します。赤松は燃料革命以前に焼きものの焼成の燃料としてつかわれ、美濃焼の産地の発展にも重要な役割を果たしてきました。

veigが手がける庭は、自然のある一場面を参照しています。その庭が私たちにどんな問いを投げかけているのか、そんなことを考えながら見てほしいとトークを締めくくりました。

企画展「ラーメンどんぶり展」でのveigの作品「どん景」

企画展「ラーメンどんぶり展」でのveigの作品「どん景」撮影:木奥恵三

2025年1月24日(金)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、本展の参加作家で発酵の専門家として活動する小倉ヒラクをゲストに迎え、本展ディレクターの竹村眞一、佐藤 卓とともに、トーク「発酵がつなぐ循環の世界」を開催しました。

大学で文化人類学を学んだ小倉は、デザイナーの経験を経て、現在は「発酵デザイナー」という肩書きで下北沢で発酵ショップを運営するほか、日本全国の発酵文化を調べ歩き、その豊かさと面白さを伝える活動を行っています。解毒する微生物、汚水を浄化する微生物、植物の色素を変質させて染色する微生物、衣類の汚れを落とす微生物、胃の分解を促進させて胃もたれを治す微生物など、さまざまな微生物を研究し、人間と微生物の架け橋役をしているといいます。

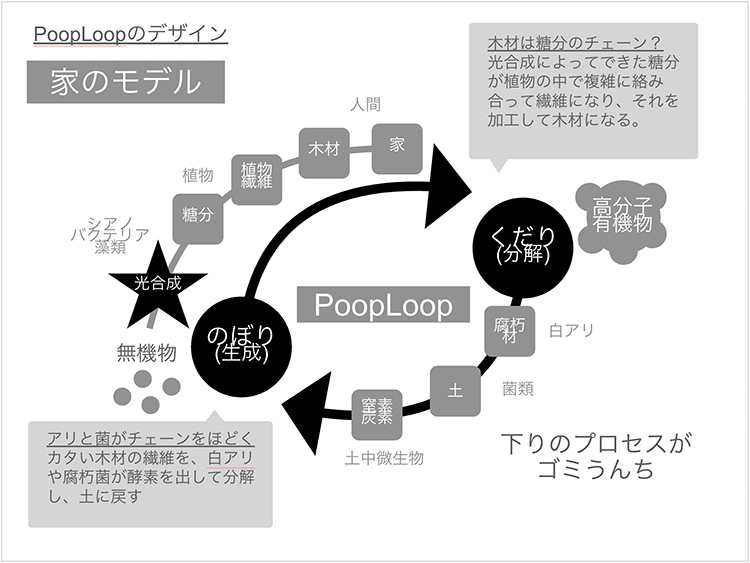

本展の準備期間中、小倉と竹村、佐藤は「ゴミうんち」とは何なのかについてディスカッションを幾度となく重ねました。初期の議論で出てきた「上り(のぼり)、下り(くだり)」という考え方について、竹村が説明します。

左から、佐藤、小倉、竹村。

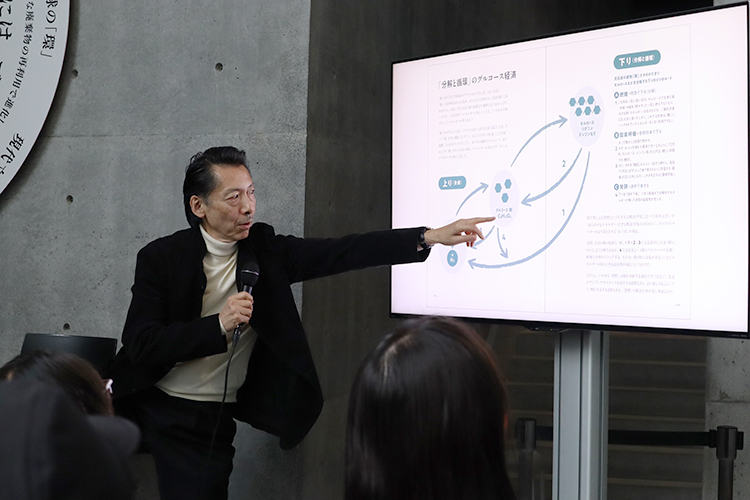

左から、佐藤、小倉、竹村。竹村は、レゴブロックでタワーをつくるように、小さな物質をつなげて大きなものをつくる過程、つまり光合成で複雑な分子をつくり上げる工程を「上り(合成)」と呼び、逆に分解して循環させる過程を「下り」と呼んでいると話しました。

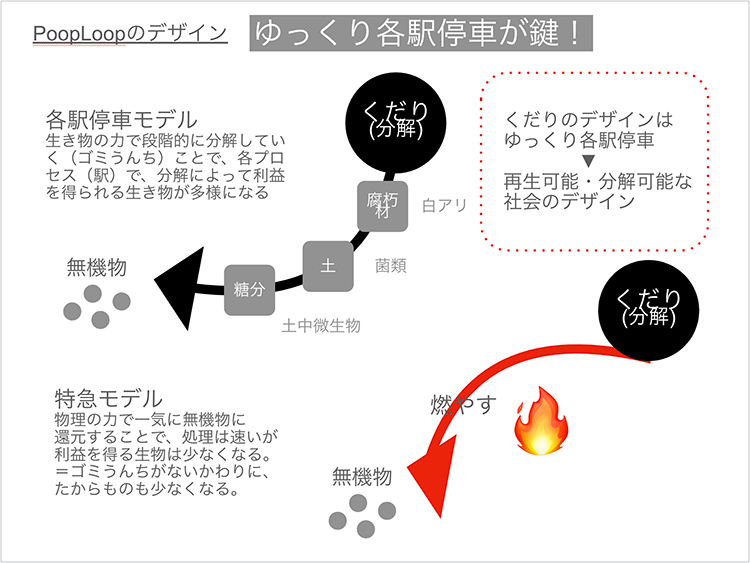

「下り」には、特急(燃やすなどして一気に分解)、各駅停車(酸素呼吸などでゆっくりとエネルギーに変換)、途中下車(発酵など、分解の途中で止める)の3種類があります。特に途中下車では、発酵微生物が途中で分解を止めているのでエネルギーが残った状態になります。このため、体に良いものとして、人間が体の中で有用に使うことができます(乳酸やアルコールなど)。逆に、一気に分解すると負担が多く、誰にとっても良くありません。ゆっくりと分解していくことが、多くの人に利益をもたらす仕組みになっています。これは小倉の考え方ですが、竹村はそのような着眼点が素晴らしいと話しました。

地球の歴史を振り返ると、植物が光合成を始めたことで急激に勢力を拡大し、地面が木々に覆われた時代がありました。この時、酸素の量があまりにも増えすぎ、酸素を使えない生物が絶滅してしまう危機が訪れました。しかし、その時に役立ったのが「カビ」だったと、小倉は話します。カビは長い分子を分解して土に戻す能力があり、それにより、これまで分解できなかった木々も分解できるようになりました。その結果、酸素と二酸化炭素のバランスが取れ、地球が今のような環境を維持できるようになったのです。つまり、現代の人類が存在するのも、カビのおかげだと言えるのです。

佐藤は、この「上り、下り」のプロセスをわかりやすく説明しようと、本展のコンセプトブック「ゴミうんち:循環する文明のための未来思考」の中で図を使って説明を試みていますが(p.58参照)、さらにわかりやすく表現することができないか、引き続き課題であると続けます。

小倉は、音楽でいうとEマイナーのような不安定なコードがあるからこそ、曲全体が安定して聞こえると話しました。不安定な部分には、何かを動かす力があり、不安定なものこそ、体が取り込みたくなるのだそうです。たとえば、ペプチドはたんぱく質の中途半端な状態で、自然界に長く存在できないからこそ、体に取り入れると安定するのです。不安定なものがサイクルの中に含まれていないと、体は喜ばないのだといいます。

この「上り、下り」の議論に関連して、小倉は20世紀は「上り」のデザインだけをしていたのではないかと述べました。つまり、すごいスピードで上ってきたから、その分、急速にゴミうんちが増えていったのではないか。そして小倉は自身の活動について、発酵デザイナーという肩書きで、下りのデザインをしているとも言えると話しました。

ライチの香りに変異する微生物や、プラスチックを分解する微生物がすでに発見されていることについてなど、来場者からの質問も交えながら話題は途切れません。佐藤は、小倉や竹村との議論を通じて、うんちを愛おしく感じるようになり、簡単に「さよなら」を言うのが惜しく感じるようになったと話しました。また、お風呂のカビさえも愛おしく思えるようになり、世の中の見方が大きく変わったとも語りました。

企画展「ゴミうんち展」がNHK World「DESIGN×STORIES」にて紹介されました。

以下のリンク先(外部サイト)からぜひご視聴ください。

(視聴期限:2027年3月31日まで)

NHK WORLD「DESIGN×STORIES」視聴リンク

◯「Poop-Loop」2025年1月30日(木)放送

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/2101040/

2025年1月13日(月・祝)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、トーク「腸内をデザインする時代」を開催しました。腸内環境に関する研究開発や、個々人の腸内環境に合わせた層別化プロダクト開発を手掛けるメタジェン代表・福田真嗣をゲストに迎え、本展ディレクターの竹村眞一、佐藤 卓とともに、腸内環境から見直す「うんち」の価値と、社会や環境との新たな関係を語り合いました。

左から、佐藤、福田、竹村。

左から、佐藤、福田、竹村。腸内細菌を25年以上研究し、うんちを「茶色い宝石」(="Brown Gem")と呼ぶ福田が、最初に観客に問いかけました。「ヨーグルトを食べている人は?」会場の8割の手が挙がります。「では、その効果を実感している人は?」首を捻りながら、ほとんどの手は下がります。一人の体に1000種類、40兆個いると言われている腸内細菌について、重要なのは「個人差」があるということだと福田は言います。現在は便からその人の腸内細菌を調べることができます。すると、健康でも人によって種類やそのバランスが全く異なることや、同じ人でも体調や時期によって変動があることがわかってきました。また、双子でも同じではありません。人の口から肛門までは外の環境とつながっている体外環境でもあり、遺伝子ではなく生活習慣、特に食習慣によって腸内細菌の種類やバランスが決まります。腸内細菌が生きていくためには、腸に届いた未消化物を「餌(食物繊維やオリゴ糖)」として栄養を摂り、菌には不要なので排出された「代謝物質(短鎖脂肪酸)」が腸から吸収されて全身にまわっていき、免疫機能や持久力など、人の健康に影響を与えていきます。しかし腸内細菌は好き嫌いが激しく、食べる餌は種類によって偏りがあります。つまり、人によって個人差のある腸内細菌たちの、それぞれが摂取したい栄養素も異なるため、同じものを食べても得られる効果は人それぞれなのです。

そして近年の様々な世界中の医療研究や臨床試験例を具体的に紹介しながら、福田が「茶色い宝石」と呼ぶ意味が説明されます。

ある病気における特定の薬の研究では、腸内細菌の個人差によって薬の効果が違うことがわかりました。その病気になった際、腸内細菌を調べれば薬効があるかどうかわかるというわけです。しかし、効かないということが判明したらどうするのか。そこで腸内環境を変える方法として便移植が紹介されます。別の臨床試験では、ある腸の難病の患者たちの腸に健康な人の便移植を行い治療したところ、通常の治療に比べてかなり高い改善率・寛解率となりました。しかしそれでも、寛解しなかった患者の割合の方がまだ高いのは、腸内細菌の個人差のためです。では自分にとって誰の便が有効なのか?研究の結果、親や子、配偶者よりも、兄弟姉妹の便移植の方が再発率が低いことがわかりました。そのメカニズムは解明されていませんが、無菌で生まれてから3歳くらいまでの間に腸内細菌の方向性が決まることから、幼少期の時期が近く生活習慣が似ている人の腸内環境が自分と近い、という仮説を立てることができます。では、一人っ子だったら?一番良いのは、健康な時の自分の便であることは言うまでもありません。しかし便がトイレで流され、下水処理されている現状、この治療には健康な便が不足しています。昨年からドナーを募り、「茶色い宝石バンク」を始めた福田は、「『良いうんちをつくる』という文化をつくりたい」と話します。

病気の治療よりさらに手前の、ヘルスケアにも「茶色い宝石」を生かし、未病に繋げたい福田の会社では、複数の企業や研究所と科学的な共同研究を行い、腸内細菌の「個人差」に着目した商品を開発しています。「ゴミうんち展」でも展示している「Body Granola」は、キットで採取した自分の便を送ると、自分の腸内環境に最適な素材のシリアルを定期購入できるというもの。「腸内環境は老化や病気で変化する。自分の健康な時の腸内のデータが取れることが最も重要」と語る福田。さらに、検便自体がストレスになることに対して、自動的に便を調べられるスマートトイレを検討していると言います。そして技術が進めば、センサーをオムツに搭載して赤ちゃんや老人の健康把握などもできるのではないかと、期待が膨らみます。これまでの医学において、「個人差」の理由は不明とされていましたが、技術革新により分子レベルの分析が可能になり、近年は腸内細菌が注目されるようになってきました。微生物である腸内細菌は、人ではないため医学の対象ではありませんでしたが、「茶色い宝石」は人の臓器と同じくらい大切だと考えている、と福田は語ります。

「話を聞いていると覚醒していく」と言う佐藤に、福田は最新の研究では脳のドーパミン抑制にも腸内細菌が影響していることがわかってきていると話します。人にとって、自分ではできない分解や代謝物質の生産をしてくれているだけではなく、攻撃性ややる気、集中力、食の好みなどに腸内細菌が関わっているのです。肌や腸などに住む共生細菌は哺乳類に限らず昆虫にもいるし、人類よりも微生物の方が地球上の歴史は長い。もしかしたら、細菌が人の肉眼に見えないのも菌の生存戦略かもしれない。「腸内細菌原理主義者」と自称する福田は、自身の仮説として、人は腸内細菌によって動かされているのではないかと話します。例えば「お袋の味が恋しくなる」や「夫婦が似てくる」といった現象も、新しい環境で人が食べる成分の変化への腸内細菌の反発や、同じ環境で生きることによって腸内環境が似ることが引き起こしているのでは?と、話は尽きません。

「人は一人で生きているのではない。『人間』『自分』という日本語があらためて輝いて見えてくる」と話す竹村は、うんちへの視点を変える「茶色い宝石」にまつわる展開を、本展のコンセプトブックでも「天動説から地動説への転換」とも言うべきイノベーションの一つとして紹介しています。福田のこれらの研究開発やコミュニケーション活動を、腸活や予防医療だけではなく、「社会の腸管デザイン」まで広げられるように期待していると話し、「ゴミうんち展」がそういった環境づくりの第一歩になれれば、と締めくくりました。

「Body Granola」(販売:カルビー株式会社)

「Body Granola」(販売:カルビー株式会社) 「ゴミうんち展」会場風景 竹村眞一「未来を覗く窓」(撮影:木奥恵三)

「ゴミうんち展」会場風景 竹村眞一「未来を覗く窓」(撮影:木奥恵三)2024年11月10日(日)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、展覧会ディレクターズトークを開催しました。本展ディレクターの二人、グラフィックデザイナーの佐藤 卓(21_21 DESIGN SIGHT館長)と、文化人類学者の竹村眞一が対談形式で、改めて本展のテーマについて語りました。

左から、佐藤、竹村。

左から、佐藤、竹村。はじめに佐藤より、本展を企画するにあたって重要な、竹村との出会いから紹介します。約20年前、仕事で同席した竹村から聞いた「牛丼1杯つくるのに使われる水の量は2,000リットル」という驚きの数字。ある試算により、牛を育てる背景や米に必要な水、流通や調理などを含めて算出したものです。ちょうどその頃、計画が始まった21_21 DESIGN SIGHTにディレクターの一人として参加することとなっていた佐藤は、まだ建物もできていないこの場所で「水をテーマに、竹村と展覧会をつくりたい」と強く思い、開館初年度、2007年の企画展「water」として実現しました。佐藤は、今当たり前と思っている目の前の世界が、視点を変えるだけで全く違って見えてくるという体験こそ、新しくできる21_21 DESIGN SIGHTで、デザインの力が発揮される展覧会になると考えたのです。その後、2014年には企画展「コメ展」を佐藤・竹村のディレクションで開催します。「日常」をテーマに、デザインを通じてさまざまなできごとやものごとについて考える場、というコンセプトは、佐藤が2017年に館長となった後も変わらず続いています。

「この世界の成り立ちを深く理解し、アップデートしていくのがデザインであり、色・形ではなく物事の原理への気付きを与えたり、様々な専門分野をつないで統合していくのがデザイナーの仕事」という佐藤の考えに共感したと話す竹村は、21_21 DESIGN SIGHTがそれを表現する場所と考えてきました。

グラフィックデザイナーである佐藤は、自分が仕事として関わる大量生産品が多くの資源を使い、多くのゴミを発生させていることにも関心を寄せてきました。特にゴミ箱に捨てた後は具体的にどうなっているか、生活では見えづらいことから、「ゴミ」を題材にした展覧会ができないか竹村に相談したところ、竹村の返答は「ゴミうんちCO2、それは大切なテーマですね」でした。「ゴミ」に「うんち」がくっついていたのです。タイトルにしたい言葉が決まりました。

次に、本展のコンセプトブックでも紹介されているキーワードを交えながら、本展のベースとなった考え方や情報が竹村より説明されました。人間社会でのリサイクルやサーキュラーエコノミー(循環経済)よりも広げ、ゴミうんちをもっと地球規模のこととして捉えた時、「地球の歴史はゴミうんちとの戦いの歴史である」と竹村は言います。例えば、27億年前、それまで海底火山の熱水噴出孔の熱やミネラルを僅かな栄養として生物が取り合っていた状況から、シアノバクテリアが「光合成」を始めて抜け出したイノベーション。太陽光、水、大気を占めていた二酸化炭素を使ってエネルギーにした光合成で、水を分解した「ゴミ」として排出された酸素は、当時は有害物質でしたが、それを長い時間をかけて資源として活用するよう生物はアップデートし、効率の良い「酸素呼吸」を生み出したのです。大量発生した酸素は、鉄分を錆びさせ海底に沈澱させ鉱床をつくり、またオゾン層形成により生命に有害な紫外線をカットしたことで陸に上がった植物は、長い時間をかけて空中に高く伸びるようになります。しかしこの樹木も、倒れても分解されない、いわば太古の「プラゴミ」だった時代があり、そのまま堆積することで石炭となり現代に活用されます。2億6千万年ほど前からは、樹木の分解できなかった成分を分解するキノコが進化することで、落ち葉や倒木が他の生命の栄養となっていきました。さらに土をつくるミミズの腸管、カビと発酵、虫と花の発展など、辿っていけば、全てがゴミうんちを資源化する歴史であり、「自然界にはゴミもうんちも存在しない」という言葉につながっていきます。

2019年に企画展「虫展」をディレクションした佐藤にとって、虫はデザインのお手本であり、美しいもの。生物的に蝶と蛾に絶対的な区別は無いように、多くの人に刷り込まれている嫌なものや汚いものの見方を変えて見て欲しいと語ります。

ゴミの回収・分別・リサイクル処理を公開し、産業廃棄物の概念や効果を変えていく企業、世界で問題となっている牛糞による「窒素汚染」を、鉄触媒により優良な肥料化する酪農家、排水を98%以上再生して循環利用できる「超節水・循環」型トイレを開発する企業。様々な技術が、日本で生まれて実用化され始めている例などを挙げつつ、竹村は「先端科学や歴史などの研究が日々進み、過去・現在・未来からたくさん学べる今ほど、自分の常識を脱衣しやすい時は無いのでは」と問いかけます。決して楽観的に世界を見ているわけではなく、過多に思える情報にもうまくアクセスして学ぶことで、多様で面白い知識を得ることができる現代をポジティブに捉えて、次にアップデートしていくことができるのではないか。そう思うと、SNSを見ている時間ももったいなく、こんなに楽しい時代はないと竹村は言います。「地球が生命を育んだだけでなく、生命の適応力が地球をアップデートしているとも考えられる。人間も、ものを分解する腸内細菌のような微生物のおかげで生きている。そういうことを、ミュージアムで子どもの頃から知ることができれば、違う未来が来ると思いませんか?」

参加者から「質の高い情報をどうやって得るのか」と言う質問を受けた二人。あらためて本を読むようになったと話す佐藤につづき竹村は、「本とAI」と答えます。そして話はインターネット上の玉石混合の情報に移ります。竹村曰く、ネットに限らずアナログでも、無駄な情報が多くあることは当たり前であり、偏っているよりも健全だと思った方が良い。DNAゲノム解析において、ほとんど意味がないとされていた多くの文字列に、最近の研究では、何かの変化があったときに使えたり、進化の可能性となることがわかってきたことからも、膨大なジャンクを抱えることが創造性、柔軟性、そして適応力なのだと言います。

会場から寄せられた、「街のゴミ箱を撤去してカラスや害虫を寄せ付けないのではなく、むしろその力を有効に使うことを考えたらどうか?」という発言に、クリエイティブな発想だと関心した竹村は、2016年に大隅良典・東京工業大学栄誉教授がノーベル生理学・医学賞を受賞した「オートファジー(自食作用)」(細胞がたんぱく質を分解し再利用する仕組み)を挙げながら、「もっと生物から学べば、人はもっとエレガントな仕組みをつくれそうだし、今はその黎明期にある。20世紀の常識で、21世紀のこれからの若者を縛らないようにする、その最先端の場として21_21 DESIGN SIGHTがあるのではないか」と締め括りました。

2024年11月3日(日)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、トーク「ゴミうんちの地球史 Deep Time Walk」を開催しました。本展展覧会ディレクターの一人である文化人類学者の竹村眞一の話を聞きつつ地球の歴史を振り返りながら、少し葉の色づき始めたミッドタウン・ガーデンと檜町公園を歩きました。

散歩日和の秋晴れの中、ミッドタウン・ガーデンの芝生広場前からスタート。スタート地点を地球誕生の起点とし、隣接する檜町公園をぐるっと一周して戻ってくる460 mのコースを歩くことで、地球の歴史46億年の長さを体で感じようという企画です。10 m歩くと1億年経過するペースとなるので、人類が猿から分かれて直立歩行を始めたと言われる500万年前は、ゴール地点の50 cm手前となります。ただ数字を聞くだけではなく実際に体感することで、最後の最後で生まれる人類の時間がどれだけ短いか、地球の悠久の歴史が体に残って腑に落ちるだろうと竹村は説明します。

コースの途中で何度か立ち止まり、地球がどのように移り変わっていったのか、竹村はその波乱万丈な歴史について丁寧に話を進めていきます。地球は46億年前に、微惑星が衝突しながらだんだん大きくなり今のような大きさになりました。当時は表面がでこぼこで灼熱地獄の真っ赤な地球だったそうです。やがて海ができて水で覆われた青い地球になり、大陸ができて茶色い地球になり、氷に覆われて白い地球になり、ようやく現在のような緑色の地球になったのは4億年前に生物が海から地上に出てきてからのことでした。

地球の歴史は、生命が進化するたびに新しいゴミやうんちが生まれ、それをどう課題解決するかという戦いの歴史でもあったといいます。長い歴史の中では、私たちが当たり前だと思っている酸素や緑の樹木がやっかいな廃棄物だった時期もありました。「ゴミうんち展」は、自然界にはゴミもうんちも存在しないというコンセプトの展覧会ですが、地球の美しいシステムも最初からできていたわけではなく、ゴミうんちとのせめぎ合いのなかで新たなイノベーションによって循環するようになっていったのだと竹村は語りました。

地球の長い歴史を歩きながら体感し、誕生してからまだ日の浅い私たち人類が現在のゴミうんち問題とどう向き合い、地球にどう影響を与えていくのか、思いを馳せる機会となりました。

地球史や人類史におけるゴミうんち問題について詳しく知りたい方は、本展のコンセプトブック『ゴミうんち:循環する文明のための未来思考』をぜひご覧ください。

2024年9月27日、いよいよ企画展「ゴミうんち展」が開幕します。

世界は循環しています。ひとつのかたちに留まることなく、動き続け、多様に影響し合い、複雑に巡っています。その結果、いわゆる自然界においては、ゴミもうんちもただそのまま残り続けるものはほとんどありませんでした。しかし、いま人間社会では、その両者の存在は大きな問題となっていますし、文化的にもどこか見たくないものとして扱われています。

本展では、身の回りから宇宙までを見渡し、さまざまな「ゴミうんち」を扱います。そして、ゴミうんちを含む世界の循環を 「pooploop」 と捉えます。これまで目を背けてきた存在にもう一度向き合うと、社会問題だけではないさまざまな側面が見えてきました。決して止まることのないこの世界。欠けていたパーツがピタリとはまると、きっと新たなループが巡りはじめます。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)「糞驚異の部屋」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)蓮沼執太「pooploop un-copositions」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)松井利夫「サイネンショー」

会場風景(ギャラリー2 出口)

会場風景(ギャラリー2 出口)吉本天地「気配 - 存在」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)竹村眞一「未来を覗く窓」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

デザインを通じてさまざまなものごとについてともに考え、私たちの文化とその未来のビジョンを共有し発信していくイベントシリーズ、21_21 クロストーク。今回はその第7回として、2024年7月21日(日)に、東京ミッドタウン・デザインハブにて展覧会ディレクターズバトン「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」×「ゴミうんち展」を開催しました。

9月8日(日)まで開催する企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の展覧会ディレクター山中俊治と、9月27日(金)から始まる企画展「ゴミうんち展」の展覧会ディレクター佐藤 卓、竹村眞一が登壇し、モデレーターは両展覧会で企画協力を務める、デザインライターの角尾 舞が務めました。

左から、佐藤、竹村、山中

左から、佐藤、竹村、山中まずはじめに山中から「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の概要を紹介しました。

本展は科学者とデザイナーが出会うことで生まれる「未来のかけら」をテーマにしています。特に企業においては、研究者が開発した新しい技術や素材はデザイナーと共に商品化され、最終的に製品やサービスという形で私たちのもとに届きます。山中はいつも、そのように研究者とデザイナーが出会い、新しい技術や素材を前にして盛り上がった瞬間が最高におもしろいと考えてると話し、製品になる以前の、通常は公開されないそのような瞬間を発表する活動を、仲間たちと共に20年ほど前から始めていると話しました。

本展の開催のきっかけは、2022年に東京大学生産技術研究所にて、山中の退官前最後の展覧会として開催された「未来の原画」展に佐藤が訪れたことでした。トークでは佐藤が展示作品でもある「自在肢」を特別に体験する様子が動画で紹介されました。「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」はその企画をさらに広げ、デザイナー・クリエイターと科学者・技術者を新たに出会わせて制作された作品を加えたものです。

佐藤が「自在肢」を体験する様子を紹介。左から、山中、角尾

佐藤が「自在肢」を体験する様子を紹介。左から、山中、角尾佐藤は、本展を鑑賞した感想として、小さな頃に虫を探していたこと、枝一本でどう遊ぶかを触っているうちに発見すること。そんな、日頃忘れがちなことを思い出させてくれた気がすると述べました。

山中は、科学とは「おもしろい」「不思議」「なんでだろう」と感じる体験がベースになっていることに間違いないといいます。例えば川に葉っぱを流してみるように、なんの役に立つかはわからないけれど、おもしろがって何かをやってみること、やってみて「すごい!」と思う瞬間を体験することが基本にあるといい、自身も60年間ずっとそんなことをやってきている気がすると話しました。そして、学校では学生たちにも常に、何の役に立つかを考えるのを一回やめて、なんかワクワクする、なんか惹かれる、引っかかる、という気持ちを大事にして研究してみてほしいと伝えている。何の役に立つかは、やっているうちに見つかるもの。とりあえず役に立たないものをつくろうと伝えていると言います。

竹村が感想を続けます。竹村と21_21 DESIGN SIGHTとの関わりは、2007年に佐藤 卓ディレクションの企画展「water」にコンセプト・スーパーバイザーとして関わったことから始まります。「water」は、水をテーマにした企画展というより、水という視点で世界を捉え直すという企画だったと当時を振り返ります。その7年後には「コメ展」で、今度は展覧会ディレクターという立場で佐藤と共に展覧会を企画し、佐藤と竹村が率いる企画展は今回が3回目となります。

竹村は、山中が骨の美しさを愛でるのみならず、義手義足にしてもそうだが、自分の手でデザインをしているという点について触れました。生命の構造や機能に匹敵しうるものを目指してつくっているのだと思うと言い、人間はつくることでより深く理解する生き物だと思うと話しました。

科学やデザインの営みも、現在の技術が生命を模した機械までつくれるようになったからこそ、自然や生命のすごさを改めて思い知らされ、気付かされていると話しました。そして、つくることは、より深く理解すること。「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の展示作品は、全てその営みであるように感じると続けました。

話題は科学者とデザイナーにとっての「美」に移ります。山中は、つくってみて初めてわかることがすごく多いと話し、ありとあらゆる自然の美しさは、生命の生存機能に依存している。美とはそういうものだと思っている、と続けます。つまり、根本的には自然には機能美しか存在しない。私たちが美しいと思うものは、基本的には生命が生き残るためにつくってきた模様や形なのだと説明しました。

折り紙や螺旋、言語やDNAなども例に挙げながら、竹村は、複雑系科学がデザインにもたらしたことはある意味革命的であると続けます。山中は、科学者が美しいと思っている瞬間はなかなか簡単には伝わらない。本展ではそれをうまく伝えたいと考えたと説明しました。

続いて佐藤と竹村が「ゴミうんち展」の企画主旨について説明します。21_21 DESIGN SIGHTは日常における様々なものごとをテーマに展覧会を開催しています。まずテーマを見つけて、何ができるかを探っていくという実験的な場でもあります。今回佐藤がテーマとして扱いたいと考えたのが「ゴミ」でした。グラフィックデザイナーとして大量生産品のデザインに関わっていて、大量に資源を使い、それが大量にゴミ箱に捨てられることになることから、佐藤の頭の中には常に「ゴミ」の問題があり、どうすればいいかと考えていました。デザイナーもそうした視点を持たなければならないと考えて、2001年から「デザインの解剖」というプロジェクトを個人的にスタートさせました。まずは目の前にあるものがどうやってできているのかを、デザインの視点で徹底的に解剖し、知るところから始める。そして、どうできているかを知った後は、それがどこにいくのかを考える必要があります。

21_21 DESIGN SIGHTとして独自の視点で何かできないか、デザインの視点で、考えるきっかけをつくることができないだろうかと、佐藤は竹村に声をかけました。するとすぐさま竹村から「ゴミ」「うんち」「CO2」という三つのワードが出てきたのです。「CO2」の存在は随分前から社会的に問題となっていますが、ゴミとうんちがくっついた「ゴミうんち」というフレーズに、佐藤はビビビと衝撃を受けたと話します。そして話はどんどん広がり、非常におもしろいと感じたと話しました。佐藤は、山中と同じように竹村も非常に前向きに課題を捉え、それに対して具体的に人は何ができるかを前向きに語ってくれたと言います。

続けて竹村は、ゴミうんちの問題は自分にとっては「未開」そのものだと話しました。江戸時代にはゴミをアップサイクルして、100万都市を運営した実績があるのに、そこから相当後退している。窒素やリンをリサイクルしていたことも、数値をもって再評価されているにもかかわらず、人間の社会や文明は前進するばかりではないと説明します。現代は排泄物は水で流して忘れられるし、非常に便利だが、排泄物は長い「社会の腸管」を通って遠くに運んで処分しているだけで、希少な資源であるにも関わらずリサイクルできていない点で、未開の文明だと話しました。

自然が最初から完璧だったかというと、実はそうでもないことが、地球の歴史が紐解かれるにつれ明らかになってきています。廃棄物を再利用するような地球規模でのイノベーションはこれまで度々起こり繰り返されてきました。廃棄物問題をクリエイティブに解決してきた積み重ねの結果であるともいえます。忘却の対象にしてきたうんちは、腸内細菌層の宝庫として、「ブラウンジェム(茶色い宝石)」とも言われ、再評価されています。次の地球の循環OSを更新することが、私たち人類に今託されているミッションだと、竹村は説明します。そのメインテーマの一つが「ゴミうんち」であり、これからの5年、10年の最初の一歩になればいいと続けました。

山中は2007年の企画展「water」を振り返ります。「water」では、水について壮大な視点で語るところから、水滴のかわいさを語るところまでと、そのコントラストがすごかった。それが展覧会の幅を広げていることを、二人の話を聞きながら思い出したと話しました。牛丼一杯をつくるのに、2,000リットルもの水が使われているという展示がありましたが、その視点がとてもわかりやすいビジュアルで示されていました。「ゴミうんち展」もそのように、フィジカルでおもしろい部分と、ゴミうんちにまつわる壮大なストーリーが合わさった、ディテールから宇宙規模の話まで幅の広い展覧会になるだろうと期待している、と続けました。

例えば宇宙ごみや発酵の世界など、展覧会の準備をしていると勉強しなければならないことが山ほど立ちはだかっている、と佐藤は話します。諦めるのではなく立ち向かい、チームとともにどこまでできるのかを探っていて、おもしろくて仕方ない。ゴミうんちという視点で世の中を見てみると、今まで見えていなかったものが見えてくると言いいます。「『water』のときは世の中を水で見た。樹木は立ち上がる水だ、とは竹村さんの言葉だ。今は微生物で世の中を見ようとしている。そういった新たな視点を、展覧会に来てくれた人にもって帰ってもらって、日常生活の中で良い形で生かされて、発酵されると嬉しい」と話しました。

トークの最後には、「ゴミうんち展」のメイングラフィックのデザインに込められた意味や、コンセプトブックについても紹介もされました。話題は多岐に渡り、2時間ではとても語り尽くすことのできない、深いテーマに触れるトークとなりました。

2014年4月13日、ネイチャーフォトグラファーの内山りゅう、新潟大学農学部准教授の吉川夏樹、本展ディレクターの竹村真一によるトーク「田んぼの未来」を開催しました。

はじめに、淡水の水中写真家として、また田んぼ博士として知られる内山が、生物多様性について語りました。もともと魚の研究をしていたという内山は、生き物好きが高じて写真家になったといいます。九州から北海道まで田んぼをつぶさに観察するなかで、田んぼごとに生き物が違うことに注目した内山は、自身の豊富な写真作品を見せながら、単純にに見えて奥が深い、田んぼの世界について解説しました。水陸両方の生き物が棲んでいる田んぼは、まさに生き物の宝庫。多様な生物が棲む田んぼのコメは安全であると、熱く語りました。

続いて、水田をいかに使いやすくするかという農業土木の分野で研究を続ける吉川が、新たな治水の方法として注目されている「田んぼダム」の可能性について語りました。雨の多い国、日本は、その山がちな地形と相まって、世界的に見ても洪水の多い国だといいます。農業土木の歴史は、洪水との戦い、つまり治水の技術の発展の歴史でもありました。中世、近代、そして現代と、治水の思想の歴史的変化をふまえながら、田んぼの仕組みを利用して、降った雨をゆっくりと下流へ流していく「田んぼダム」のコンセプトを披露しました。

二人のレクチャーの後、竹村は、会場に集合していたコメ展参加作家を紹介。最後に竹村とともに本展ディレクターを務めた佐藤 卓もコメントし、本展をきっかけに田んぼとコメ文化の未来について考え続けていきたいと、トークを締めくくりました。

2014年3月8日、「コメ展」ディレクターの佐藤 卓、竹村真一によるオープニングトーク「まったくのいきもの、まったくの精巧な機械」を開催しました。

2007年に二人が恊働して企画した展覧会「water」を始まりとして、様々なリサーチ、意見交換を経て開催に至った「コメ」をテーマにした展覧会。

まず「既知の未知化」という言葉とともに、水からコメへ発展してきたこれまでの経緯が語られました。「water」開催前に、竹村が佐藤に語った「牛丼一杯に2,000リットルの水が使用されている」という事実。普段の生活において、いかに当たり前に捉えられているものが知らないことに満ちているということを、今回はコメをテーマに、デザインを通して表すことを試みたと両者は述べました。

さらに竹村は「日本食が世界遺産となる一方で、一汁三菜の日本の食文化が消えつつある。日本食は無形文化遺産にあたり、これが"人々の中に生きている"ことに基づくことを考えると、やはりもう一度見つめ直す、リ・デザインの必要性があるのでは」と続きました。

また、様々な分野によって社会が成り立つ現代において、竹村は「様々な分野を扇の要として総合値とするものが必要。それをデザインが担えるのではないか」と語りました。

そして展覧会の作品紹介にトークは進行。「コメ展」はコメづくりの現場と繋がっていること、コメの多様性にもう一度目を向けることを重点とし、千葉県成田市「おかげさま農場」にて企画チームが、手作業による苗づくりから収穫に至るまで体験したことや、全国のコメづくりに携わる方々と恊働によって、多くの作品が制作された模様が紹介されました。今回のトークは、コメの再発見にむけ、企画チームの辿った旅路が語られる貴重な機会となりました。

2月28日(金)、いよいよ企画展「コメ展」が開幕します。

コメは、私たちの暮らしにとても身近で、日々の生活に欠かせないものです。日本では、コメを中心とした食文化を深めつつ、稲作の歴史とともに様々な文化が発展してきました。

本展では、私たちの文化の根幹をなすコメのありようを新鮮な目で見つめ直していきます。そして、その未来像を来場者の皆様とともに考えていきます。

佐藤 卓、竹村真一ディレクションによる「コメ展」に、ぜひご来場ください。

撮影:淺川 敏

2014年2月28日より開催の企画展「コメ展」。

展覧会準備のため、2013年4月〜9月千葉県成田市「おかげさま農場」にて、佐藤 卓、竹村真一をはじめとする企画チームが、同農場代表 高柳 功氏の指導のもと、手作業による苗づくりから収穫に至るまでのプロセスを体験しました。展覧会に先がけ、その模様を本連載でお伝えします。

2014年2月28日より開催の企画展「コメ展」。

展覧会準備のため、2013年4月〜9月千葉県成田市「おかげさま農場」にて、佐藤 卓、竹村真一をはじめとする企画チームが、同農場代表 高柳 功氏の指導のもと、手作業による苗づくりから収穫に至るまでのプロセスを体験しました。展覧会に先がけ、その模様を本連載でお伝えします。

撮影:安川啓太

2014年2月28日より開催の企画展「コメ展」。

展覧会準備のため、2013年4月〜9月千葉県成田市「おかげさま農場」にて、佐藤 卓、竹村真一をはじめとする企画チームが、同農場代表 高柳 功氏の指導のもと、手作業による苗づくりから収穫に至るまでのプロセスを体験しました。展覧会に先がけ、その模様を本連載でお伝えします。

左より、佐藤 卓、宮崎光弘、竹村真一 右より、奥村文絵、高柳 功