contents

後藤哲也 (6)

デザインを通じてさまざまなものごとについてともに考え、私たちの文化とその未来のビジョンを共有し発信していくイベントシリーズ、21_21 クロストーク。今回はその第6回として、2024年3月4日(月)に、東京ミッドタウン・デザインハブにて展覧会ディレクターズバトン「もじ イメージ Graphic 展」×「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」を開催しました。

3月10日(日)まで開催した企画展「もじ イメージ Graphic 展」の展覧会ディレクター室賀清徳、後藤哲也、加藤賢策と、3月29日(金)から始まる企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の展覧会ディレクター山中俊治が登壇し、モデレーターは企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」のテキスト/企画協力を務める、デザインライターの角尾 舞が務めました。

企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」のメインビジュアルを見ながら話す登壇者(左から)角尾 舞、山中俊治、室賀清徳、加藤賢策、後藤哲也

企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」のメインビジュアルを見ながら話す登壇者(左から)角尾 舞、山中俊治、室賀清徳、加藤賢策、後藤哲也まずはじめに室賀から「もじ イメージ Graphic 展」の概要を説明しました。企画展「もじ イメージ Graphic 展」は、現代のグラフィックデザインを、日本語の文字を起点に考える展覧会です。日本語の成り立ちを紹介する展示や戦後のグラフィックデザインの代表作の紹介、そしてパソコン上で出版物や印刷物のデータ制作を行うDTP環境が主流となった1990年代以降のデザインの展開を13のテーマに分けて展示しました。

さらに本展は縦横二つの軸を基に展開したと室賀は説明します。一つは、世界における現代の日本のグラフィックデザインの位置付けを見るという水平軸。もう一つは、これまでの日本の伝統と、現代の日本のグラフィックデザインをつなげるための視点として用いた「文字」という垂直の軸です。

1984年にマッキントッシュが入ってきて、日本のDTP環境は1990年代に形を取り始めますが、そこには、それまでの日本のデザイン環境との間に飛び散った火花のようなものがありました。室賀の中には、その頃にデザイナーたちが考えたことや試行錯誤したことが、情報としてあまり残っていないという感覚があったことから、本展では90年代を入り口としています。同じ符号を交換してコミュニケーションをとるというタイポグラフィのシステムが全体を覆う中で、それに収まらないマルチモーダル性(複数の形式や手段を組み合わせていること)が、日本語の視覚デザインの中でどう生まれてきたかという視点で展覧会を組み立てていきました。

日本で生まれた絵文字が世界に広がったことや、本来表計算のためのシステムであるエクセルを使って、文書を作成することなども、日本独自のあり方だといい、日本ではそのような特徴がいろいろと観察されるといいます。室賀は、本展のポスターやチラシも全てエクセルで制作しようという話があったことを、笑いを交えて紹介しました。

企画展「もじ イメージ Graphic 展」ギャラリー2展示風景より、いらすとや(手前)、寄藤文平(左奥)。(撮影:木奥恵三)

企画展「もじ イメージ Graphic 展」ギャラリー2展示風景より、いらすとや(手前)、寄藤文平(左奥)。(撮影:木奥恵三)山中は、いらすとやや、寄藤文平の作品展示など、イラストを文字として捉える感覚が新鮮だったと話しました。室賀によると、この10〜15年は駅などの公共空間に絵と文字が交差したものが氾濫した時代で、本展ではそうした状況が生まれた背景についても考えたかったといいます。また、自身も漫画家を目指した時期があるという山中は、祖父江 慎の装丁に当時とても感動したことを話しました。さらに、DTPが未来を開きそうだという感覚や、すごくワクワクする未来を見せてくれる感じが強烈にあったと、その時のインパクトや感動を伝えました。

続いて山中が「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」について展覧会のコンセプトや展示作品を一つひとつ紹介しました。本展は、デザインエンジニアである山中が大学の研究室でさまざまな人々と協働し制作してきたプロトタイプやロボット、その原点である山中のスケッチの紹介とともに、7組のデザイナー・クリエイターと科学者・技術者のコラボレーションによる作品を紹介する展覧会です。

山中は、2013年に東京大学の生産技術研究所に教授として着任した際「ここは宝の山だ」と感じたといいます。そこには形にしてほしいと思っている技術がゴロゴロ転がっていて、そこから数多くのプロトタイプを制作してきました。本展は、2022年に東京大学の山中研究室が最後の展覧会として大学のキャンパスで開催した「未来の原画展」がきっかけとなっています。特別教授という称号を与えられ任期が伸びたことで、実際には最後の展示にはなりませんでしたが、21_21 DESIGN SIGHT館長の佐藤 卓が、もっと多くの人に見てもらわないともったいない、と伝えたことがきっかけで「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の企画がスタートしました。

プロトタイプの展示が展覧会の一つの骨格になっていますが、室賀からは、80年代と現代のプロトタイプでどのような変遷が見られるかという質問が投げかけられました。元々は製品の一歩手前のもの、あるいは未来の製品のための試作をプロトタイプと呼んでいて、それらの多くは大企業でなければつくれませんでした。結果として、魅力的であっても発表されないまま、人の目に触れないまま埋もれてしまうものがあり、それが自然なことで宿命でもありました。山中によると、二つの理由から、個人でもプロトタイプをつくれるようになったといいます。一つは、2000年頃から電子デバイスが小ロットでアマチュアの元に届くようになったこと。二つ目として、世界的なイベントや、ネット上でなど、プロトタイプを発表する場が増えたことです。

そのような経緯もあっていまではプロトタイプ自体がおもしろいもの、刺激的なものとして価値を持つようになりました。またクラウドファンディングの存在で、個人が制作したプロトタイプを量産するなどのことが、経済的にも可能になりました。それが山中らの活動の原点となっていると説明しました。山中によるとその在り方は、DTPによってグラフィックデザインの環境がガラッと変わってきたことと似ている部分もあるといいます。

後藤からは、デザイナーは短期的な問いの解決に取り組んでいくことが求められるのに対し、研究者や科学者はもっと長期的なスパンで課題に取り組むことが多いと思うが、その両者を掛け合わせたプロジェクトはどのようにしたらうまくいくのか、という質問が投げかけられました。

山中は、研究者や科学者は、本当は、研究の途中段階も世の中に伝えたいと感じていると話しました。それによって新しい研究テーマを発見することもある。デザイナーと研究者が交わるメリットはそういうところにもあると答えました。

本展では、最先端の科学がやろうとしている「凄まじさ」や「恐怖」も伝えたいと続けます。昨今の環境問題やエネルギー問題にしても、歴史的に見れば科学に対して批判的にならざるを得ませんが、過去のよくなかった面だけを見るのではなく、これからの科学がなにをするかを一緒に考えられれば一番いいと思っているし、それがプロトタイピングの役割だと考えていると話しました。

山中研究室+稲見自在化身体プロジェクト「自在肢」の写真を見ながら話す登壇者。

山中研究室+稲見自在化身体プロジェクト「自在肢」の写真を見ながら話す登壇者。室賀は山中に、「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の展示作品は、人とテクノロジーをつなぐものだと思うと話し、そこには人そのものをどう捉えるか、さまざまな現代なりの「人間感」があるのではと投げかけました。

山中は、結果的に「身体性」が大きなテーマになっているといい、その背景には、人間が今後どうなるのかという強烈な問題意識があるからだろうと話します。例えば「自在肢」の開発にあたっては、両手が塞がったときに「3本目の手が欲しい」と思う欲求に応えるのは実はとても高度な技術が必要で難しい。しかし「ダンスをするくらいならできるかもしれない」という研究者の言葉がきっかけで、踊るための手をつくったと話します。「自在肢」を背負ったダンサーが踊った映像は、あちこちで話題になりました。いまは腕一本一本に対して操作者がいて、5人掛かりでダンスしている状態ですが、未来はAIがそれを担うといいます。果たしてそれを自分の体の一部だと思えるかどうかは疑問ですが、こういう経験が、新しい身体性を考えるきっかけになっていきます。今回展示される作品の中に、そのような「ネタ」がたくさんあると話します。

文字と日本語のグラフィックデザイン、科学、という異なる分野の展覧会をディレクションするそれぞれの立場からの質問は途切れることがなく、途中笑いも交えながらの本トークは、今まさに開幕に向けての準備が佳境を迎えている企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に対して、期待の高まる時間となりました。

2024年2月24日(土)、25日(日)の2日間にわたり企画展「もじ イメージ Graphic 展」に関連して、トーク「もじ イメージ Graphic 声」を開催しました。本プログラムの詳細と、1日目の様子については、トーク「もじ イメージ Graphic 声」(1日目)を開催をご覧ください。

会場の様子

会場の様子

TALK.08の様子

TALK.08の様子

2日目に当たる25日(日)のトークの様子を下記URLよりご覧いただけます。

* 映像は、音声聴取の補助としてお楽しみください

* 映像や音声に一部乱れがございます。また、本動画配信は予告なしに終了する可能性があります。ご了承ください

TALK.06「社会の間を繋ぐもの、あるいは異物としてのグラフィックデザイン」

ゲスト:佐藤直樹(グラフィックデザイナー)

TALK.07「学生は本展をどう見たか」

ゲスト:ムサビの学生(坂本倫久、工藤俊祐)

TALK.08「Special Guest Talk」

ゲスト:米山菜津子(グラフィックデザイナー・本展出展)、橋詰 宗(グラフィックデザイナー)、柴原聡子(編集者)、中原崇志(空間デザイナー・本展会場構成)

2024年2月24日(土)、25日(日)の2日間にわたり企画展「もじ イメージ Graphic 展」に関連して、トーク「もじ イメージ Graphic 声」を開催しました。展覧会ディレクターである室賀清徳、後藤哲也、加藤賢策の3名と企画協力の西山 萌が21_21 DESIGN SIGHT内の一室をラジオのスタジオに見たてて「パーソナリティ」を務め、今日のグラフィックデザインを観察的・批評的観点から考察するさまざまなゲストを招いて、展示会場には収まりきらないトピックを語り合いました。

会場の様子

会場の様子

TALK.04の様子

TALK.04の様子

「もじ イメージ Graphic 声」は会場内のモニターで「オンエア」され、来場者はライブで視聴することができました。また会場内に設置された質問箱には、来場者からの感想や質問も寄せられ、オンエア中に読み上げられました。

1日目に当たる、24日(土)のトークの様子を下記URLよりご覧いただけます。

* 映像は、音声聴取の補助としてお楽しみください

* 映像や音声に一部乱れがございます。また、本動画配信は予告なしに終了する可能性があります。ご了承ください

TALK.01「もじ イメージ Graphic 展 開催以後。ディレクターの視点から」

出演:室賀清徳、後藤哲也、加藤賢策、西山 萌、中洞貴子

TALK.02「パラレルに存在するもじのデザイン。中国のデザイナーの視点から」

ゲスト:Shao Nian(グラフィックデザイナー)、Shao Qi(グラフィックデザイナー)

TALK.03「アニメーション、イラストレーションの領域から」

ゲスト:塚田 優(評論家)

TALK.04「グラフィックデザインと表示、道具の関係。デジタルネイティブの視点から」

ゲスト:八木弊二郎(グラフィックデザイナー)、中村陽道(グラフィックデザイナー)、竹久直樹(アーティスト)、浅井美緒(グラフィックデザイナー)

TALK.05「60年代、モダンデザインの潮流を踏まえて」

ゲスト:中垣信夫(グラフィックデザイナー)

2023年12月16日(土)、企画展「もじ イメージ Graphic 展」に関連して、トーク「もじ イメージ Graphic」を開催しました。本展で展覧会ディレクターを務める室賀清徳、後藤哲也、加藤賢策の3名が登壇しました。

左から、加藤、室賀、後藤。

左から、加藤、室賀、後藤。

1990年代以降のグラフィックデザインにフォーカスすることとした経緯をはじめ、ギャラリー1で展示されている作品の詳細な解説や、ギャラリー2の展示作品が制作された時代背景についてなど、それぞれの視点を織り交ぜながら紹介しました。

トークの様子を動画でご覧いただけます。本展と合わせて是非お楽しみください。

* 一部、音声が聞こえにくい箇所や映像の乱れがございます。また、本動画配信は予告なしに終了する可能性があります。ご了承ください

2023年11月23日、いよいよ企画展「もじ イメージ Graphic 展」が開幕します。ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(サンクンコート)

会場風景(サンクンコート)

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

デザインを通じてさまざまなものごとについてともに考え、私たちの文化とその未来のビジョンを共有し発信していくイベントシリーズ、21_21 クロストーク。その第5回目となる展覧会ディレクターズバトンスペシャルを、「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2023(外部サイト)」内、DESIGN TOUCH Talk Salonの企画として2023年10月15日(日)に東京ミッドタウン・カンファレンスで開催しました。

2023年11月5日(日)まで開催中の企画展「Material, or 」の展覧会ディレクター吉泉 聡と、11月23日(木・祝)から始まる企画展「もじ イメージ Graphic 展」の展覧会ディレクター室賀清徳、後藤哲也、加藤賢策が登壇した本トークでは、それぞれが関わる展覧会の企画過程やテーマに込める思い、またお互いの企画に対しての質問や持った印象などを話し合いました。

企画展「Material, or 」の図面を見ながら話す登壇者(左から)吉泉 聡、室賀清徳、加藤賢策、後藤哲也

企画展「Material, or 」の図面を見ながら話す登壇者(左から)吉泉 聡、室賀清徳、加藤賢策、後藤哲也はじめに、吉泉より企画展「Material, or 」の紹介に続いて、他の登壇者からの質問を受け、テーマ設定と企画過程について話しました。

環境問題などに対する問題解決ではなく、「なぜその問題の状況になっているのか振り返る」「技術で解決すること自体が人間の過信なのではないか」という視点から、もっと手前の人間とマテリアルの関係について考える展示を企画したいと考えた吉泉は、まず本展では、特定の意味をもたない地球上のすべてのものである「マテリアル」に、人間が意味を与えることで「素材」にもなり得ると定義しました。

人間や技術についてより理解していくため、芸術人類学者の石倉敏明、バイオミメティクスデザイナーの亀井 潤を企画チームに迎え、さらに、「マテリアル」と対話して意味を考え直す作業を一緒に行っていけるメンバーとして、三澤 遥(グラフィックデザイン)と中村竜治(会場構成)などが加わります。メンバーとは視点を完全に共有できたことで、これまでに無いような会場が完成したと振り返りました。

企画展「Material, or 」会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三

企画展「Material, or 」会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三場の意味を無効化し、一つひとつの展示物と向き合えるよう、建築全体の図面上でグリッドを描く腰壁で仕切ったり、展示台を一切設けないなど、展示物と「対話」するための中村の案は非常に斬新でした。しかしそれは、企画段階のチーム内では常に異論はないものの、来場者が楽しめる展示なのかは未知数であり、展覧会ディレクターとして眠れないほど不安であったと吉泉は明かしました。

実際に展覧会が開幕すると、想像以上に多くの来場者がありました。嬉しく思うと同時に、特に若い人がそれぞれの視点でじっくり展示を見ている様子からは、新しく学ぶこともあると言います。気づいたのは、「マテリアル」は、常に人を触発するものであり、展示構成の狙いを超えて「マテリアル」が来場者の気持ちに働きかけているということ。

室賀からは、作品との距離が近く、順路や始点終点がはっきりしていないことで、鑑賞がループしたり思考を巡らす仕掛けとなり、展示と鑑賞者の関係性にも従来との変化を生む効果があったのではないかと感想が述べられました。

次に企画展「もじ イメージ Graphic 展」について、展覧会ディレクターたちから説明しました。

グローバル時代における日本のグラフィックデザインの可能性について、日本語の文字を起点に、国内外約50組のデザイナー、アーティストによるプロジェクトを通じて考える本展。室賀は、企画のベースでデザインの前に立ち戻るという点において、「Material, or 」とも連続性を見出せると言います。

デザインされた記号としての文字の前に、文字がどう生まれたのか、その原風景からとらえようとすることで、日本のグラフィックデザインの中での文字の営みが見えてくるのではないか。そして、「神Excel」(紙に出力することを前提とした申請書などの作成に、本来表計算ソフトとして作られたExcelを使う文化)に現れるような、欧米の文字の仕組みからははみ出てしまう日本の独特な文字文化を考えることで、文字が単なる記号以上の描くものであり、「ものごと」と切り離せない感覚をとらえていく。このようなトピックから企画が始まったと語ります。

これらを背景に置きながら、21_21 DESIGN SIGHTで開催するグラフィックの展覧会として、これまで他でもあまり取り上げられていない切り口を検討したという後藤。DTP環境の発展のなかで、デザイナーによるさまざまな試行錯誤があった1990年代以降を中心に組み立てることで、インターネット普及以降、日本のグラフィック文化が生み出してきたものと今後の可能性が浮かび上がります。

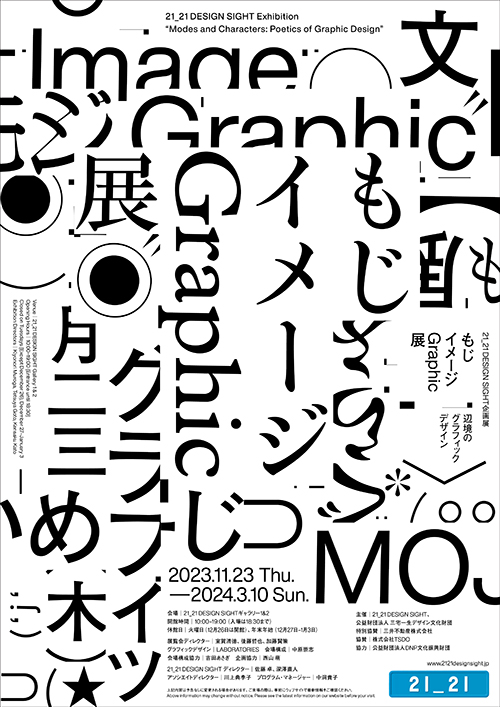

企画展「もじ イメージ Graphic 展」メインビジュアル

企画展「もじ イメージ Graphic 展」メインビジュアル加藤からは、本展のメインビジュアルが紹介されました。展覧会は「構え」が大事と語る後藤。ビジュアルをつくるにあたっては、タイトルも合わせて検討し、今回の平仮名・カタカナ・アルファベット・漢字の4種の文字が4行に並ぶタイトルとデザインで決定しました。デジタル上の表現では、縦書き横書きやフォントが変わる動画バージョンも作成。シンプルながら、文字表現の持つ「揺れ」が生まれています。そして、日本のデザインを取り上げた展覧会ということを示すサブタイトルの「辺境のグラフィックデザイン」は、地理的な「辺境」というよりも、かつては中国のサブカルチャーとして、近代以降は西洋のオルタナティブとして、未だ日本における文字文化がはみ出ている面白さを込めたと、室賀より説明されました。

最後のフリートークでは、さまざまな質問や意見が交わされました。

「Material, or 」の企画にあたっては、一般の人は自分の手でものをつくらなくなり、マテリアルとして自然に触れ合う機会がなくなったという問題意識があったのに対し、「もじ イメージ Graphic 展」で扱う文字は、誰もがずっとコミュニケーションのために関わっていくものという違いを感じたという吉泉。また日本では「アスキーアート」のように、文字はデザイナーより一般の草の根が扱う文化があるのではないかという点にも着目しました。

室賀は、「Material, or 」では日本のものを多く展示しながらも、テーマ的に語られがちな「東洋的自然観」や「和の美」に寄らず組み立ているところは、「もじ イメージ Graphic 展」の企画に共通すると言います。展示構成の違う点としては、「もじ イメージ Graphic 展」では多くの作品が一度に目に入り、総覧するタイプの展示になる点を挙げました。そして、来場者には、機能性やわかりやすさだけではないグラフィックデザインの魅力を感じてほしいと締めくくりました。

21_21 DESIGN SIGHTの企画展を通じて、各分野の視点から展覧会づくりを語りあった本トーク。集まった聴衆にとっても、開催中の「Material, or 」と比べながら、今まさに企画が大詰めを迎えている「もじ イメージ Graphic 展」への期待が膨らむ時間となりました。