contents

掲載情報 (63)

企画展「ゴミうんち展」がNHK World「DESIGN×STORIES」にて紹介されました。

以下のリンク先(外部サイト)からぜひご視聴ください。

(視聴期限:2027年3月31日まで)

NHK WORLD「DESIGN×STORIES」視聴リンク

◯「Poop-Loop」2025年1月30日(木)放送

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/2101040/

企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」がNHK World「DESIGN×STORIES」にて紹介されました。

以下のリンク先(外部サイト)からぜひご視聴ください。

(視聴期限:2027年3月31日まで)

NHK WORLD「DESIGN×STORIES」視聴リンク

◯「Science & Design: Evoking the Future」2024年7月18日(木)放送

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/2101030/

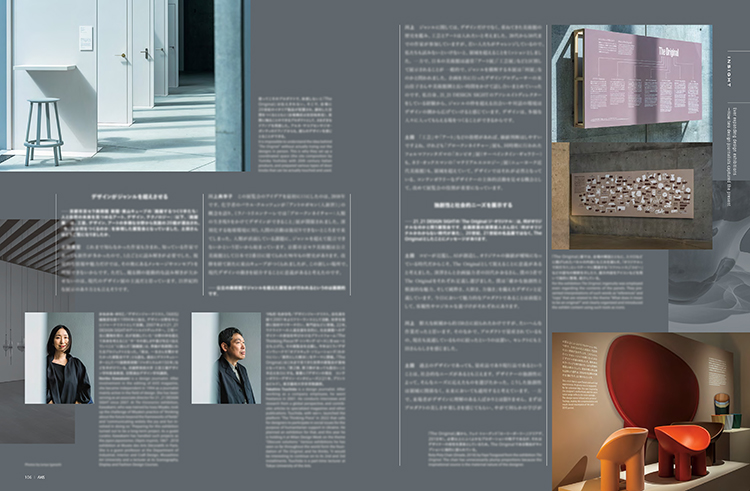

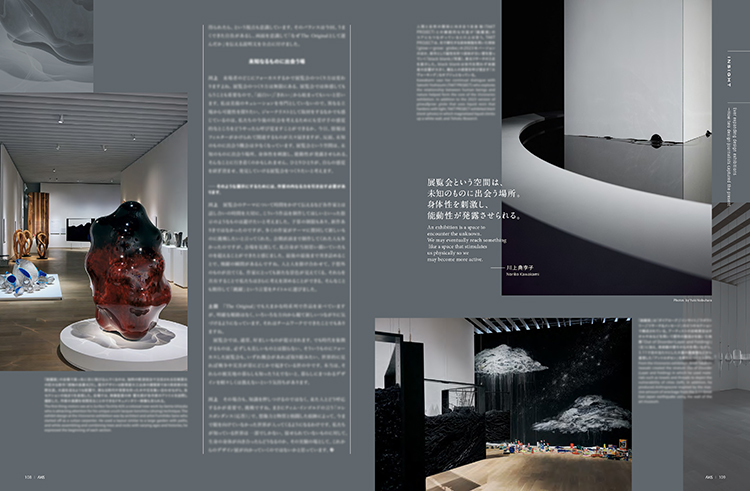

現在開催中の企画展「The Original」に関連して、『AXIS』223号に、展覧会ディレクターの土田貴宏と、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクター川上典李子のインタビューが掲載されました。

詳細と購入に関しては、AXISのウェブサイト(外部サイト)でご確認ください。

現在開催中の企画展「The Original」に関連して、『エル・デコ』6月号に、展覧会ディレクターの土田貴宏、企画原案の深澤直人、企画協力の田代かおるのインタビューが掲載されました。

本誌の詳細は、エル・デコのサイト(外部サイト)でご確認ください。

『エル・デコ』6月号

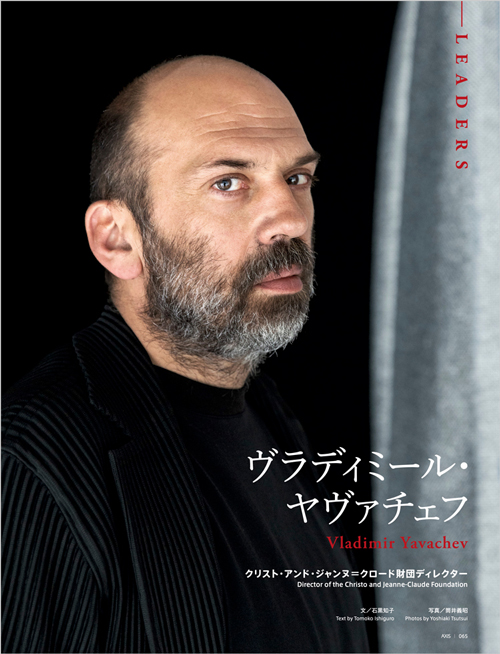

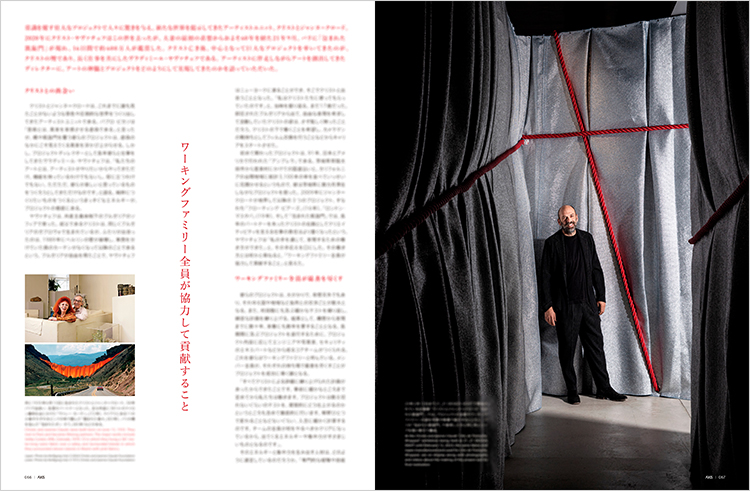

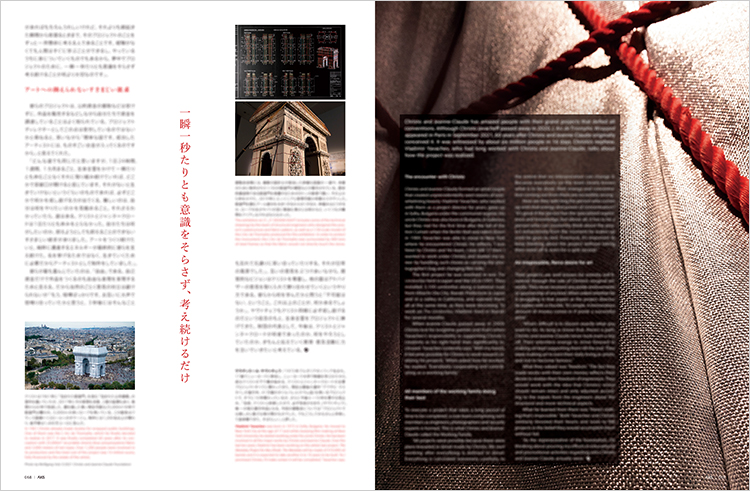

『エル・デコ』6月号現在開催中の企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」に関連して、『AXIS』219号に、クリスト・アンド・ジャンヌ=クロード財団ディレクターのヴラディミール・ヤヴァチェフ氏のインタビューが掲載されました。

詳細と購入に関しては、AXISのウェブサイト(外部サイト)をご確認ください。

『AXIS』219号

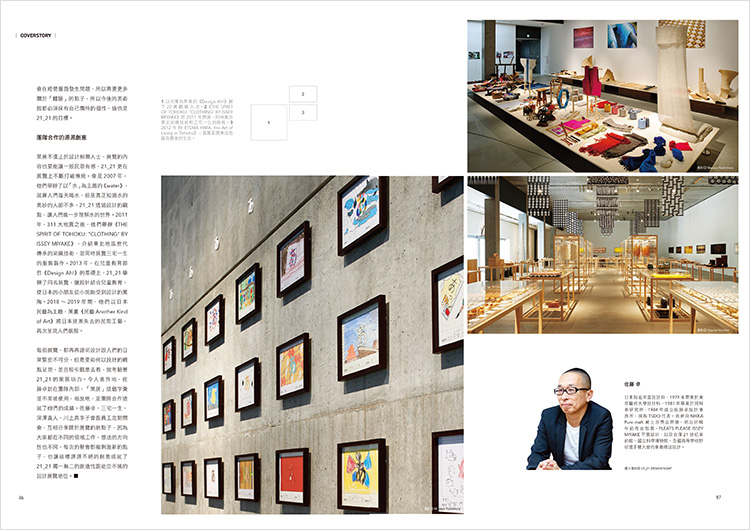

『AXIS』219号本年開催を予定している「AUDIO ARCHITECTURE in 台北」に関連して台湾を代表するデザイン雑誌『La Vie』に、ディレクターの中村勇吾と、21_21 DESIGN SIGHT館長の佐藤 卓のインタビューが掲載されています。

この特集では、デザイン・アート・建築・ファッションなど多角的視点からキュレーションについて紹介され、当館以外には、V&A博物館(イギリス)、Vitra Design Museum(ドイツ)、メトロポリタン美術館(アメリカ)、ヴェネツィア•ビエンナーレ(イタリア)など各国の企画展が取り上げられています。

中村はAUDIO ARCHITECTURE展の企画意図や特徴について、佐藤はこれまでの企画展を事例に21_21 DESIGN SIGHTの特徴について語っています。

2020年3月初旬に行われた両名の書面インタビューと合わせて、ぜひご覧ください。

また、ウェブサイトでは、記事内容の一部が紹介されています。

展覧会ディレクター 中村勇吾

—《AUDIO ARCHITECTURE展》を企画したきっかけを教えてください。どうして「音」を展覧会のテーマにしたのでしょうか?

この展覧会の最初の舞台となった21_21はデザインをテーマにした展示施設で、日常のさまざまなものを「デザイン」という観点から捉えています。その観点からすると、当然、音楽もデザインと捉えることができます。私は音楽が好きで、21_21ではこれまで音のデザインをテーマにした展覧会はなかったので、是非やらせて頂きたいと思いました。

—一般の人は音と建築を連想することは少ないと思いますが、どうして音と建築が繋がったのでしょうか?

ショーン・レノンが小山田圭吾さんの音楽を評した文章の中で、"He paints a kind of audio architecture"という言葉を見つけました。それきっかけで、音楽は「時間軸上に構築された聴覚的な建築」と捉えることができるし、そこをテーマとした展覧会もできると考えました。

—今回の展覧会では小山田圭吾様が作曲しています。この曲は展覧会でどのような役割となっていますか? 小山田様とは、どのようにしてコラボレーションが実現したのでしょうか?

上記のようなきっかけで展覧会を構想したこともあり、まず一番最初に小山田さんに展覧会の為の楽曲提供をお願いしに行きました。私は小山田さんと『デザインあ(Design Ah!)』という子供のための教育番組や、彼のミュージックビデオ、ライブなどで共同作業をしていたこともあり、今回の展覧会についても快諾して頂きました。

—異なるバックグランドを持つ、8組のアーティストが展覧会で音をビジュアル化させています。中村さまは、アーティストたちが創作している時に、アーティストたちとはどのように関わりましたか? アーティストたちにアドバイスなどされたのでしょうか?

作家の方達やインテリアデザイナーの片山正通さんたちと話しながら、展覧会作品が共通して備えるべきフォーマットを決めました。すべての要素が音楽とシンクロしている、無限にループする、などといった基本的なルールを決めて、あとは完全に作家にお任せしました。私が初めて作品を見たのは展覧会オープンの前日でした。

—展覧会では、幅24メートルの大型スクリーンに、8組の気鋭の作家が、それぞれに楽曲を解釈して制作した映像が繰り返し流れています。没入体験を使った展覧会に対してどのような意図や考えがありますか? 没入体験を使った展覧会をプロデュースする際に「これは絶対譲れない!」と思う点はどこですか?

私自身は特に没入体験に拘ったわけではなく、他にもさまざまな展示デザインのアイデアがありました。没入型としたのは片山正通さんのアイデアです。龍安寺の縁側から石庭を眺めるかのように、映像の庭を眺める、という案でした。当初案では一段低い床を作り、縁側から映像を見下ろすかたちで考えていました。予算の都合上断念しましたが、これを諦めたかわりに、参加者自身が映像の中に入れるようにしました。

—日本の展覧会はとても多種多様です。歩きながら見られる展覧会や没入体験のある展覧会など、展覧会とお客さんとのインタラクションについて、お考えを教えてください。

展示された作品の面白さは参加者自身の頭の中で発生しているので、彼らがどのような姿勢や態勢で作品と接するかが最も重要だと考えます。そこをデザインするのはデザイナーとしてとてもやり甲斐を感じます。

—《AUDIO ARCHITECTURE展》をディレクションする中で一番の挑戦は何でしたか?どのようにして解決されたのでしょうか? 日本で開催した際のフィードバックの中で、一番印象的だったのはどんなことでしょうか?

お客さんを飽きさせず、ずっと空間に居続けてもらうことです。そのために、曲の長さや構成、作品の順序などを調整しつづけていました。実際、その通りとなり「ずっと居続けてしまう、見続けてしまう」というお客さんの声を聞いて、良かった、と思いました。

—展覧会では音楽、ニューメディア、建築などの専門的な知識のない一般のお客さんとのインタラクションが不可欠です。どのようにバランスを取りましたか?

私は、お客さんをレベル分けして考えるということはしていません。子供番組のデザインをするときも、特に子供向けという意識はなく、大人の自分が見ても面白いと思える密度の高いものにすることを心がけています。マーケティング的な先入観よりも、現実の人間はもっと豊かで多様です。変に手加減せず、面白いと思えるものを全力で出し切ったほうが、お客さん自身でそれぞれの面白さを発見できる余地が増えるのではないかと思っています。

—今回台北の展覧会でのこだわりや工夫点、日本と異なるところなどはありますか?台湾のお客さんにこの展覧会でどのような体験や経験を期待されますか?

日本で行ったものとほぼ同じ構成で実施される予定です。この展覧会はとてもプリミティブなので、国や文化を超えて、面白さや気持ちよさが伝われば、とても嬉しいです。

—2020年に一番期待している展覧会を教えてください。その理由も教えてください

展覧会ではないですが、東京オリンピックを楽しみにしています。私も少しだけ映像で関わっているので、台湾の皆さんにも是非東京にお越し頂きたいと思っています。新型コロナウイルスで無くなってしまうかもしれませんが...。

21_21 DESIGN SIGHT館長 佐藤 卓

—21_21は所蔵品を持たずに、クリエイティブなキュレーション力で世界の注目を集めました。どのような条件があればいいキュレーションになりますか? どんな能力があればいいキュレーターになれますか? ここ数年、芸術祭が流行り始め、古い美術館は大きく挑戦されています。美術館の今の立場と価値に対してどう思いますか?

21_21は、既成のキュレーションという概念には全くこだわってきませんでした。三宅一生さん、深澤直人さん、私、そしてアソシエイトディレクターとして川上典李子さんの4人が中心になり、美術館の企画運営経験のない、ある意味で素人の集まりとして試行錯誤を繰り返してきました。それゆえに、前例のない施設として今があるのだと思います。21_21は、純粋なアートの美術館ではなく、デザインを軸にしているので、そもそもアートを主体にした美術館の在り方とは違う場を求めてもいました。そのような意味でも、デザインの展覧会の可能性を模索しながら進んできたといえます。

古くからある美術館は、貴重な作品を保存し展示するという意味において、今後もあり続けるでしょう。落ち着いた空気感の中で、絵画や彫刻をゆっくり見るのも、豊かな時間だと思います。ただし、それでは人が入らないとすれば、運営面での問題が生じてしまうので、新たな体験の場としてのアイデアが必要になると思います。そのことにより、これからの美術館の個性が出てくれば、それはそれで素晴らしいことだと思います。20世紀型のデザインミュージアムも、名作の椅子や家具を展示解説するという、ある意味伝統的なアートの美術館的存在に習っていたのかもしれません。私達の21_21は、それほど大きな施設ではないので、この制約が新たなデザイン施設を考えるきっかけになっていたとも言えます。

—21_21はデザインの視点から日常生活の物事を捉え、キュレーションを通じてたくさんの人に伝えています。21_21が開催した過去の展覧会の事例をあげて、どのようにデザインの大切さを一般のお客さんに伝えていらっしゃるのか教えてください。

2007年に、水をテーマにした「water」展を開催しました。水は毎日飲むもので、世界中の人が知っていると思っていますが、実はまだまだ知られていないことが多くあります。このことに気づいていただくための展覧会でした。知らない水の世界と人を、デザインで繋いだわけです。つまりデザインそのものを見せる展覧会ではなく、デザインによって、知らない水の世界に誘う展覧会だったということです。今までのデザインミュージアムは、デザインを見せる展示がほとんどでしたが、このようにデザインを捉えると、無限にテーマを設定することができるわけです。

そして2011年、東日本大震災が起きた直後には「東北の底力、心と光。『衣』三宅一生。」展を開催しました。ここでは、東北地方で代々引き継がれてきた染織りの技術を様々な見せ方で紹介。そしてその技術を生かした三宅一生の服づくりも同時に展示し、2012年に開催した「テマヒマ展〈東北の食と住〉」では、東北地方に根付いてきた伝統的な食べ物、そして脈々と受け継がれてきた生活のための道具などを展示させていただきました。東北地方のために、東京の21_21でも何かできないだろうかと話し合って企画したものです。ここでは、特別な芸術品ではなく、時間と手間を掛けて造られた日常品の価値を、改めて見つめ直していただくきっかけを用意したことになります。

2013年には、NHK Eテレの子ども向けのデザイン教育番組『デザインあ』を展覧会にした「デザインあ展」を開催しました。子どもの時からデザイン教育が大切であるという考えから生まれたテレビ番組を飛び出し、身体全体で体感していただく展覧会に発展させました。極あたりまえの日常は、様々なデザインによって成り立っていることを楽しく体験できる場にしました。22万5000人が来場され、この展覧会の開催により、デザインに興味を持つ人が増えていることも確認できました。

そして、2018年から2019年に掛けては、日本の民藝をデザインの視点で見てみようという「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」を開催しました。日本民藝館館長も務める当館ディレクターの深澤直人が中心になって、大変ユニークな発展を遂げてきた民藝の世界を、独自の編集によって展示しました。地域ごとの特色が失われ、物への愛着が希薄になりがちな時代だからこそ、民藝に宿る無垢な美意識と精神性は、新しい時代を生み出すきっかけになるのではないかという想いを込めて開催した展覧会でした。

—21_21は1年に3つの展覧会を実施していますが、テーマはどのように決めていますか?

我々4人のディレクターと21_21のスタッフが定期的に集まり、展覧会のアイデアを出し合って決めています。このミーティングはとても刺激的で、みんな違うフィールドで仕事をしているので、アイデアの方向性が定まらず、思いがけない提案にお互い驚くような場面があります。このことにより展覧会のテーマがあらゆる方向に行き、予測ができない独特の「21_21らしさ」に繋がっているのだと思います。

—21_21の企画展は、内部のディレクターたちがプロデュースすることも、外部のキュレーターとコラボすることもあると思います。21_21のキュレーションシステムやコンセプトを教えてください。また、《AUDIO ARCHITECTURE》をキュレートするきっかけと理由はなんですか?

まず21_21では「キュレーション」という言葉を使用していません。常に「ディレクション」という言葉を用います。そこに確固たる意志はなく、三宅、深澤、私がデザイナーなので、なんとなくディレクションの方が、しっくりくるということだと思います。そして21_21の展覧会は、我々21_21のディレクターが担当する場合もありますが、外部の方にディレクションをお願いする場合もあります。これはその都度、話し合って決めていきます。21_21のコンセプトは、デザインに関わるあらゆる可能性を探り、社会に提案する場ということですから、テーマによっては、デザインと関わりのない人がディレクターになって、デザイナーが補佐するというケースも出てきます。つまりやり方は決めないということです。

AUDIO ARCHITECTURE展は、テーマ設定も含め、まず中村勇吾さんにご相談しました。勇吾さんは、私が『デザインあ』でいつも一緒に仕事をしている方で、とても優秀なクリエイターであることを知っているので、きっと面白いアイデアを出してくれるだろうと予測したのです。そして、「音」をテーマにするという、今までにないアイデアをお出しいただき、結果は大成功でした。我々が思いもしないコンセプトと空間づくりをしてくれたと思っています。

—従来キュレーションという概念はアート業界で使われていたと思いますが、現在はデザイン、建築、ファッション業界もキュレーションが行われるようになっています。佐藤様は幅広い分野においてキュレーターの役割を担われています。キュレーションはデザインにとって、どのような役割だとお考えですか? キュレーションはどのようにしてデザインやデザイナーに影響を与えていますか?

先ほども記述しましたが、私はキュレーションという言葉は使いません。そして21_21内でもこの言葉は出てきません。展覧会ディレクションでいいと思っています。そもそも美術館でキュレーションの仕事もしたことがないので、キュレーションという仕事がよくわかっていません。テーマを決めて、そのテーマに基づいてその都度、進め方を考えます。決まったやり方も一切ありません。それゆえに、結果的にかつてない展覧会に至っているのだと思います。

展覧会ディレクションは、展覧会をまとめていくことに他なりませんが、端的に言えば、知と美の間を繋ぐ作業だと思います。その繋ぎ方が独自だと、展覧会は新しくなります。デザイナーが担当する場合は、美の方は心得ているので、例えば知が足りなければ、テーマに沿ってふさわしい方、例えば文化人類学者などを招き入れればいいわけです。この方法を身につけると、誰とでも組んで展覧会を企画開催できるということです。

—2020年に一番期待している展覧会を教えてください。その理由も教えてください

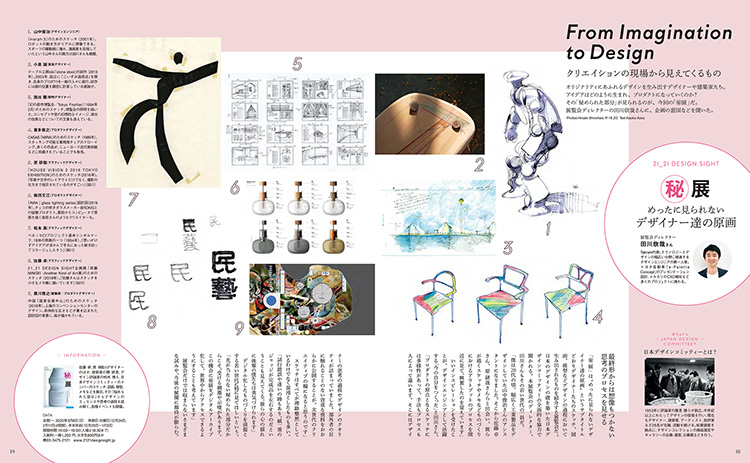

現在新型コロナウィルス感染症の影響で展示を見合わせておりますが、「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」もおすすめですし、次回開催予定の、ドミニク・チェンさんディレクションによる「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」も、今までにない展覧会になるでしょう。そしてその次の展覧会もまだ情報公開していませんが、特別なものになる予定です。どうぞご期待ください。状況が落ち着いてまいりましたら、是非お越しいただきたいと思います。

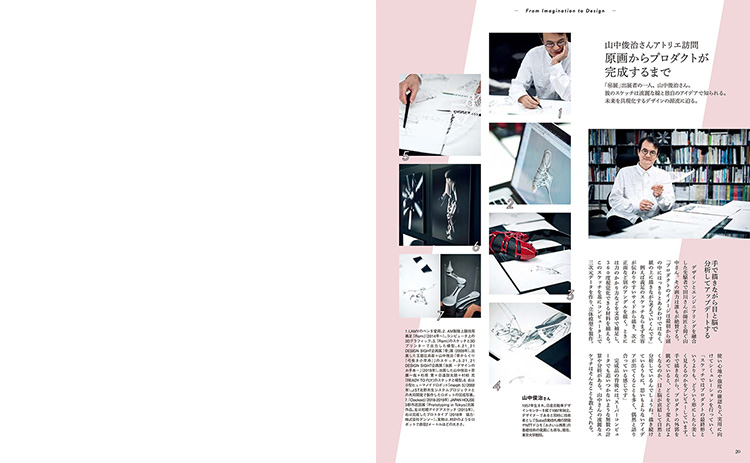

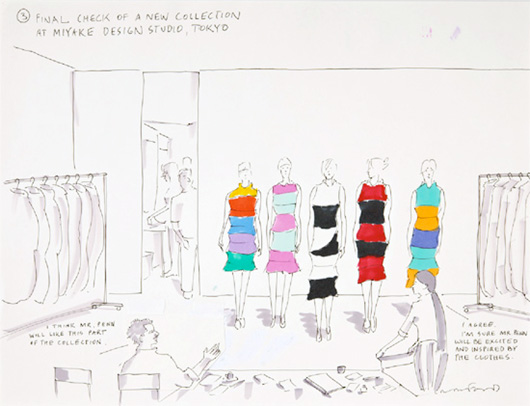

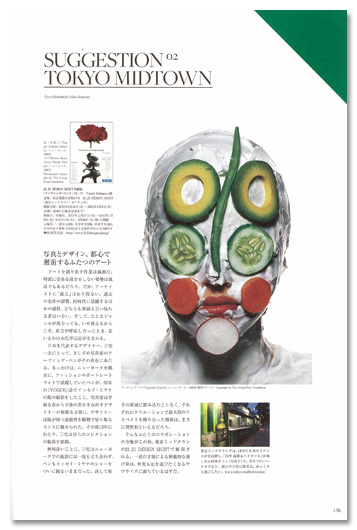

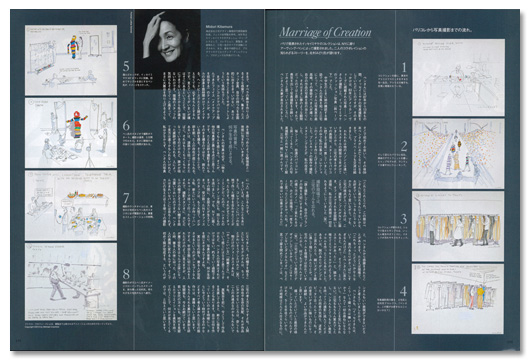

企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に関連して、『Tokyo Midtown STYLE』42号に、展覧会ディレクター 田川欣哉と、デザインエンジニアで、日本デザインコミッティーのメンバーでもある山中俊治のインタビューが掲載されました。

田川は本展の企画意図について、山中は自身のスケッチについて語りました。

下記ウェブサイトでも紹介されています。18-20ページをぜひご覧ください。

『Tokyo Midtown STYLE』42号

『Tokyo Midtown STYLE』42号イタリアの建築デザイン誌『domus』が、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人、三宅一生の仕事を特集しました。

『domus』のゲスト編集長に就任したイタリア出身の建築家・デザイナー、ミケーレ・デ・ルッキは、かねてよりデザイナー 三宅一生の仕事に大きな関心を寄せ、この春、インタビューのために来日しました。

インタビューでは、デ・ルッキが同じクリエイターという立場から三宅のデザイン思想について質問を投げかけました。また誌面では、販売を目的とせずスタディーとリサーチのためにつくられた未発表プロジェクト「Session One」を通して、三宅のものづくりに対する姿勢や手法が紹介されました。さらに、「Session One」から生まれた服が、写真家 ジェームス・モリソンによって撮影された作品も公開されています。

『domus』April Issue "Silence"(88-100ページ)

『domus』April Issue "Silence"(88-100ページ)インタビュー・テキスト:ミッケーレ・デ・ルッキ(Michele De Lucchi)

写真:ジェームス・モリソン(James Mollison)

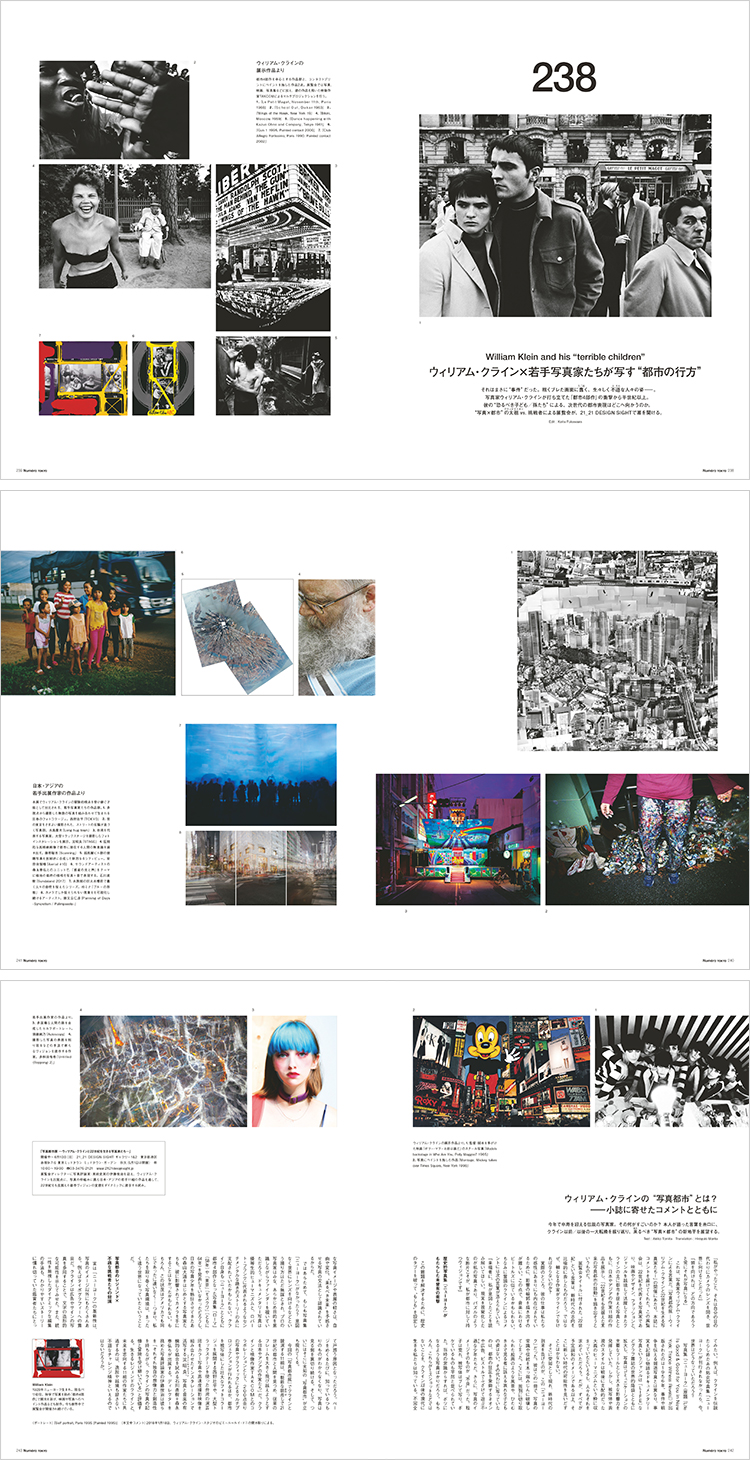

開催中の企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、『Numéro TOKYO』4月号(扶桑社)に、ウィリアム・クラインをはじめ本展参加作家の作品が、クラインが『Numéro TOKYO』に寄せたコメントとともに紹介されました。

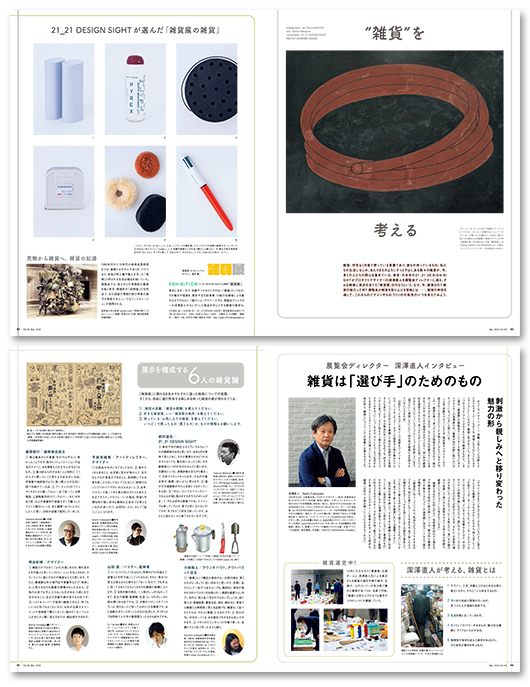

2016年2月26日より開催となる企画展「雑貨展」に関連して、『装苑』3月号に、展覧会ディレクター 深澤直人をはじめ、本展企画チームや出展作家のインタビューが掲載されました。また、深澤直人と企画チームが本展で展示する雑貨を選定している様子も紹介されています。

『装苑』3月号

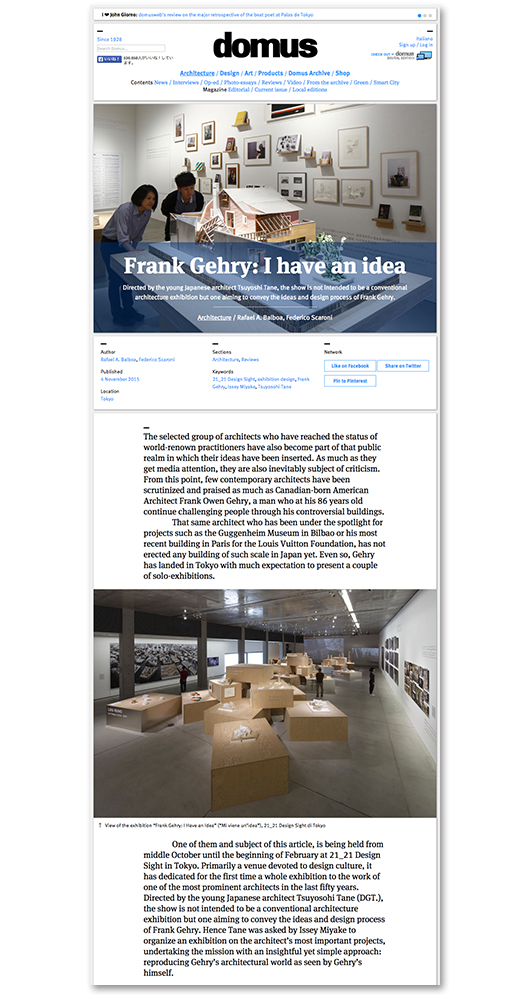

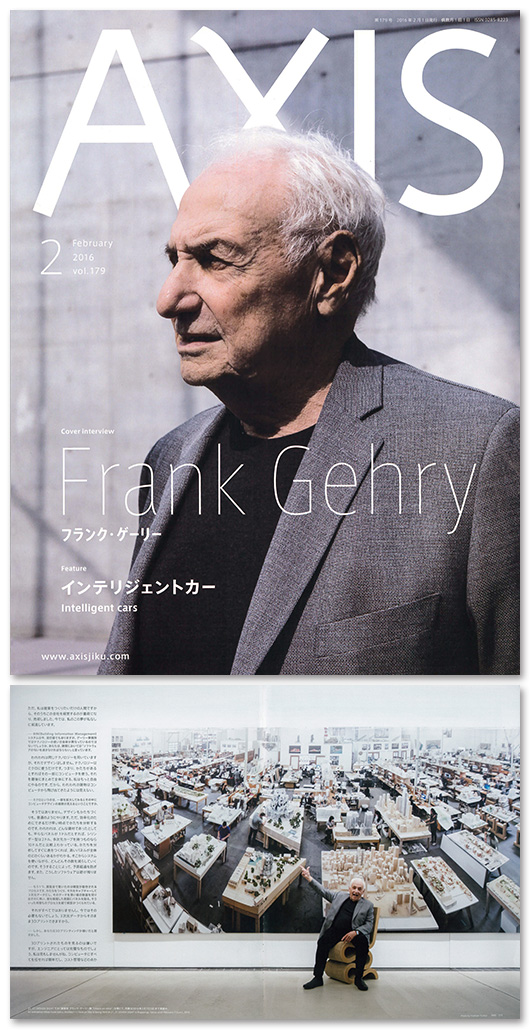

現在開催中の企画展「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」に関連して、『AXIS』179号に、フランク・ゲーリー氏の表紙インタビューが掲載されました。

本誌は、「建築家 フランク・ゲーリー展 」会期中、21_21 DESIGN SIGHT1階のショップスペースでも販売しています。また、本展ディレクター 田根 剛の表紙インタビューが掲載された『AXIS』176号もあわせて販売中です。ぜひご覧ください。

『AXIS』179号

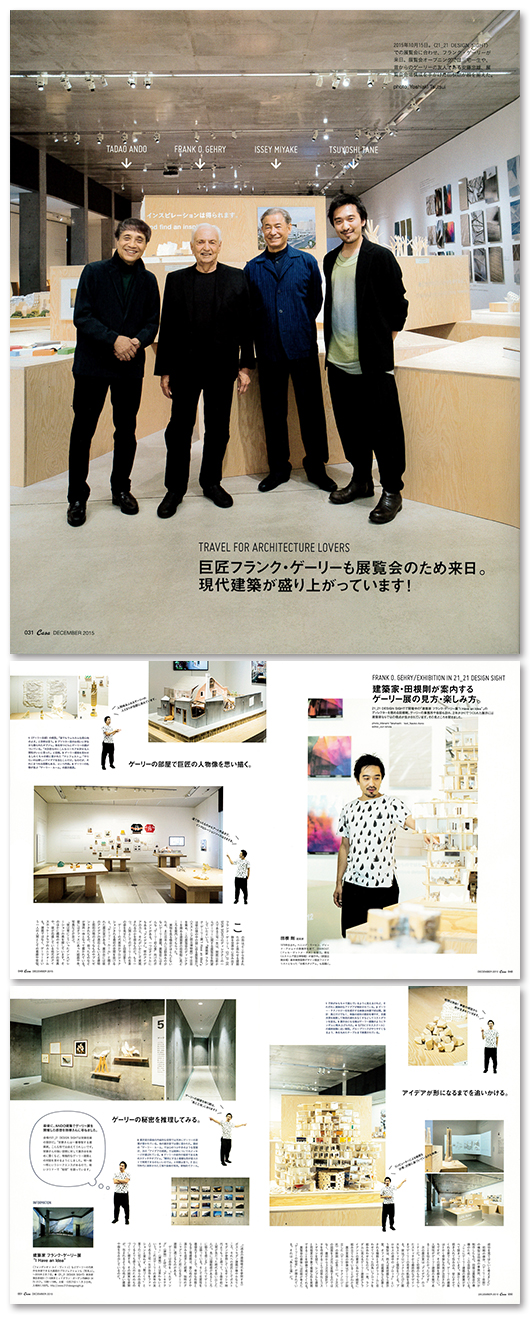

現在開催中の企画展「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」に関連して、『Casa BRUTUS』12月号の30ページにわたるフランク・ゲーリー特集の中で、本展ディレクター 田根 剛による展覧会ガイドが掲載されました。

『Casa BRUTUS』12月号

現在開催中の企画展「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」に関連して、フランク・ゲーリーのインタビューが、『casabrutus.com』に掲載されました。

『casabrutus.com』

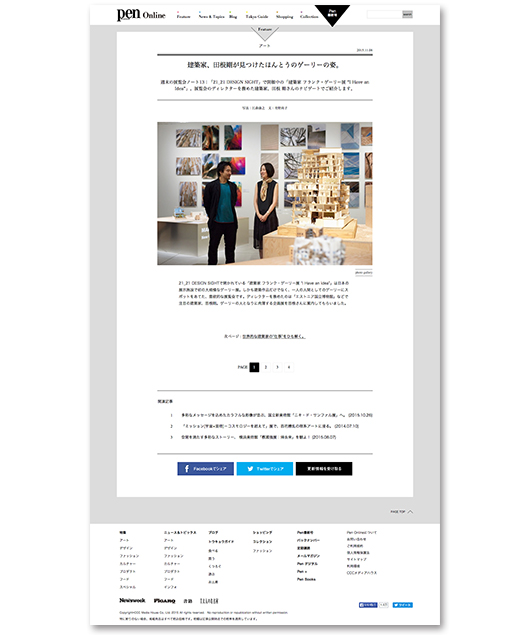

現在開催中の企画展「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」に関連して、本展ディレクター 田根 剛のインタビューが、『Pen Online』に掲載されました。

『Pen Online』

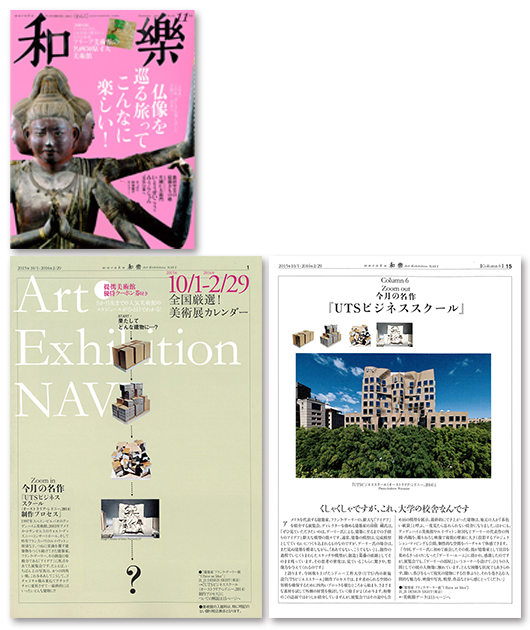

現在開催中の企画展「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」に関連して、本展ディレクター 田根 剛のインタビューが、『和樂』11月号に掲載されました。

小学館『和樂』11月号より

現在開催中の企画展「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」に関連して、本展覧会グラフィック 中村至男と本展会場構成監修 鈴野浩一の対談が、『MdN』5月号に掲載されました。

http://www.mdn.co.jp/di/MdN/?asid=3381

『MdN』5月号

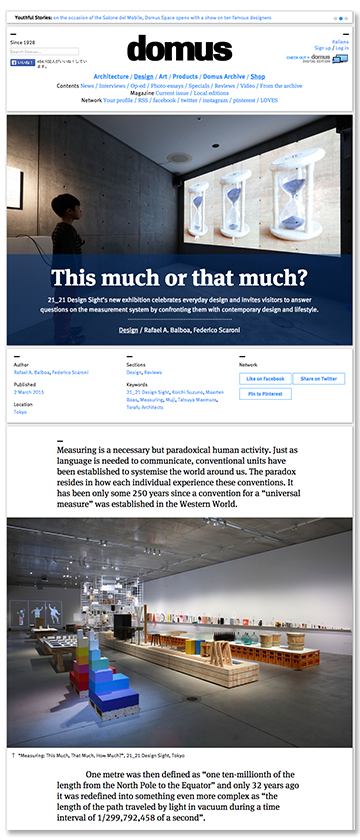

現在開催中の企画展「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」が、イタリアのウェブサイトdomusに紹介されました。

http://www.domusweb.it/en/design/2015/03/02/measuring_this_much_that_much_how_much_.html

domus

開催中の企画展「活動のデザイン展」に関連して、本展参加作家 ジョセフィン・ヴァリエのインタビューが、『ソトコト』1月号に掲載されました。

また、ウェブサイトでもインタビューの一部が紹介されています。

>>『ソトコト』ウェブサイト

開催中の企画展「活動のデザイン展」に関連して、本展参加作家 マスード・ハッサーニのインタビューが、『BRUTUS』791号に掲載されました。

開催中の企画展「イメージメーカー展」に関連して、本展参加作家 ジャン=ポール・グードのインタビューが、『芸術新潮』9月号に掲載されました。

開催中の企画展「イメージメーカー展」に関連して、本展参加作家 ジャン=ポール・グード特集が、『装苑』10月号に掲載されました。

開催中の企画展「イメージメーカー展」に関連して、本展参加作家 ジャン=ポール・グードのインタビューが、『Casa BRUTUS』9月号に掲載されました。

開催中の企画展「イメージメーカー展」に関連して、本展参加作家 ジャン=ポール・グードのインタビューが、『ソトコト』9月号に掲載されました。

また、ウェブサイトでもインタビューの一部が紹介されています。

>>『ソトコト』ウェブサイト

開催中の企画展「イメージメーカー展」に関連して、本展参加作家 ジャン=ポール・グードのインタビューが、『HARPER'S BAZAAR』(USA)8月号に掲載されました。

開催中の企画展「イメージメーカー展」が、7/20発行の『SANKEI EXPRESS on the first Sunday』に掲載されました。

開催中の企画展「イメージメーカー展」に関連して、本展参加作家 ジャン=ポール・グードのインタビューが、『ハーパーズ バザー』9月号に掲載されました。

開催中の企画展「イメージメーカー展」が、『コマーシャル・フォト』8月号に掲載されました。

現在開催中の企画展「田中一光とデザインの前後左右」が『デザインノート』45号にて掲載されました。

現在開催中の企画展「田中一光とデザインの前後左右」が、イタリアのウェブサイトdomusに紹介されました。

http://www.domusweb.it/it/design/ikko-tanaka-tra-futuro-e-passato-oriente-e-occidente/

domus

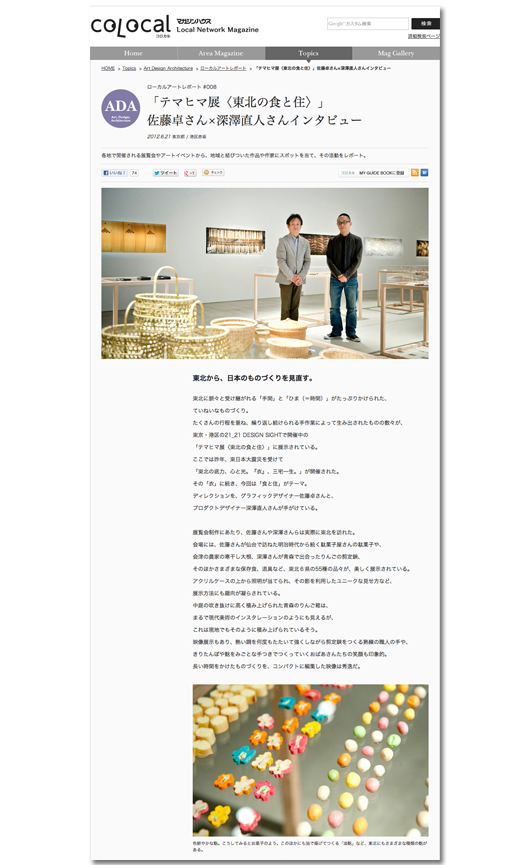

現在開催中の「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」に関連して、先日行なわれたオープニングトークの様子と、佐藤 卓と深澤直人による対談がコロカルに掲載されました。

http://colocal.jp/topics/art-design-architecture/local-art-report/20120621_8003.html

コロカル

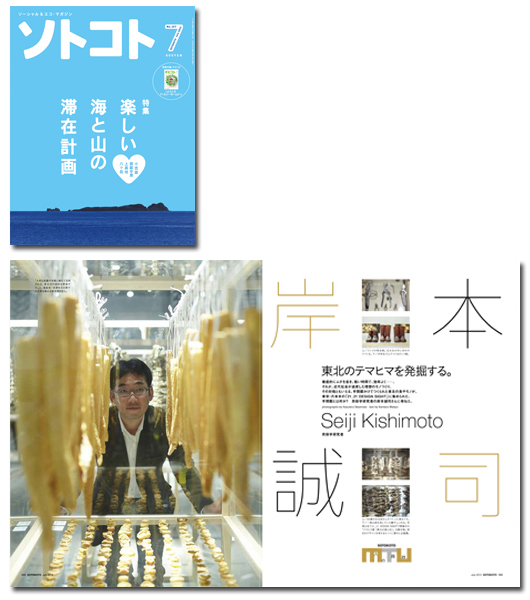

コロカル現在開催中の「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」に関連して、本展学術協力の東北芸術工科大学東北文化研究センター 共同研究員である岸本誠司のインタビューが『ソトコト』7月号に掲載されました。

http://www.sotokoto.net/jp/interview/?id=61

2012年6月5日発売

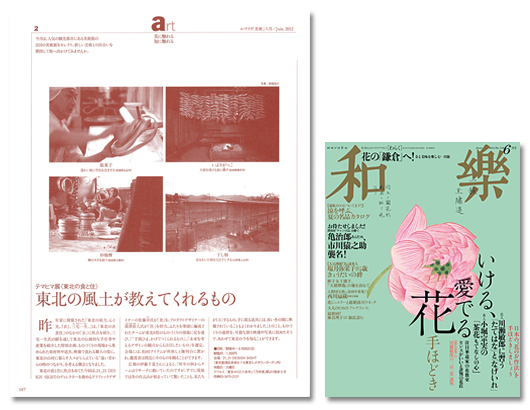

現在開催中の「テマヒマ展〈東北の食と住〉」が『和樂』6月号に紹介されました。

2012年5月12日発売

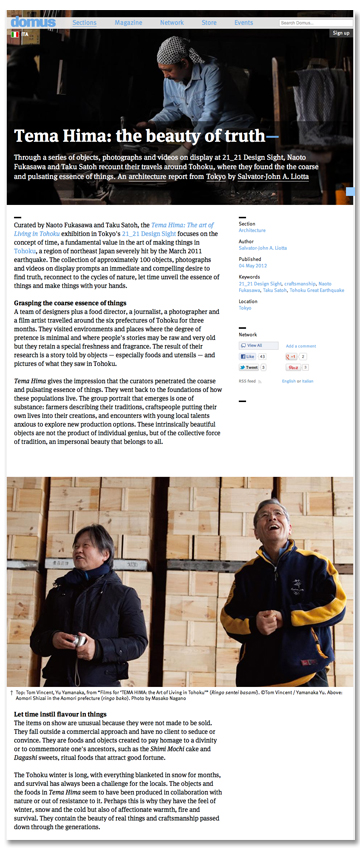

現在開催中の「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」が、イタリアのウェブサイトdomusに紹介されました。

http://www.domusweb.it/en/architecture/tema-hima-the-beauty-of-truth/

domus

「安藤忠雄/仕事学のすすめ〜自ら仕事を創造せよ〜」

NHK教育テレビ(Eテレ)

全4回 午後22:25 〜 22:50 毎週水曜日

第1回:3月7日放送、3月14日再放送

第2回:3月14日放送、3月21日再放送

第3回:3月21日放送、3月28日再放送

第4回:3月28日放送、4月2日、5日再放送

番組ホームページ

建築家の安藤忠雄が「混迷の時代にこそいかにして自ら仕事を創造するか」ということについて語り、その仕事を振り返る全4回に渡る番組です。

第3回(3月21日放送、3月28日再放送)の中で安藤は、21_21 DESIGN SIGHTの着想から完成までのプロセスを通して、三宅一生との出逢いを振り返り、そのやりとりから生まれた想いを語ります。

是非ご覧下さい。

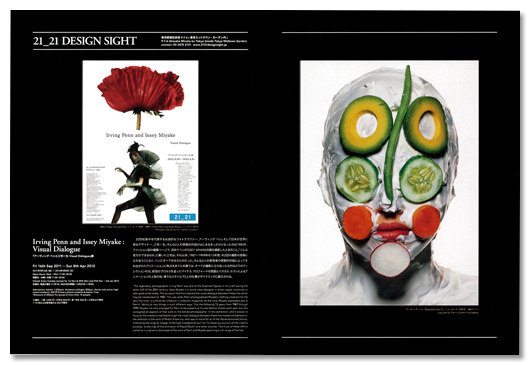

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。ドイツの雑誌HEAR THE WORLDにてご紹介いただきました。

HEAR THE WORLD

「三宅一生 東北へ 伝統を未来につなぐ旅」

NHK BSプレミアム

2012年2月18日(土)午後15:00〜15:53

「自分は、東北のために何が出来るのか?」と三宅一生は自身に問いかけた。

改めて40年にわたる衣服デザインと東北とのつながりに想いを寄せ、ものづくりで手助けをしたいと決意。被災し痛手をうけた産地はまた、高齢化など継続危機にある。受け継がれてきた伝統のパワーを広く伝え、未来につなぐ、新たなクリエーションへの挑戦が始まった。

番組はその舞台裏にカメラを向け創作の秘密に迫るとともに、現在進行形のプロジェクトまで、これまでの活動を三宅一生が語る。

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターの三宅一生の活動を特集した番組です。

お時間がございましたら、是非ご覧下さい。

なお、21_21 DESIGN SIGHTでは、昨年7月に開催し、多くのお客様にご来場いただいた特別企画『東北の底力、心と光。「衣」、三宅一生』に続き、本年は企画展「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」(2012年4月27日〜8月26日 展覧会ディレクター:佐藤 卓、深澤直人)を開催いたします。

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。韓国の雑誌Art & Culture Magazineにてご紹介いただきました。

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。ベルギーの雑誌 tl.magにてご紹介いただきました。

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。イタリアの雑誌CORRIERE DELLA SERA STYLE MAGAZINEにてご紹介いただきました。

執筆は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)のパオラ・アントネッリ氏です。

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。イタリアDomusのウェブサイトにてご紹介いただきました。

http://www.domusweb.it/en/design/pennmiyake-visual-dialogue/

domus

「三宅一生 東北へ 伝統を未来につなぐ旅」

NHK総合テレビ

2012年1月2日(月)午前8:50〜9:45

再放送:2012年1月4日(水)午前1:40~2:35

番組ホームページ

「自分は、東北のために何が出来るのか?」と三宅一生は自身に問いかけた。

改めて40年にわたる衣服デザインと東北とのつながりに想いを寄せ、ものづくりで手助けをしたいと決意。被災し痛手をうけた産地はまた、高齢化など継続危機にある。受け継がれてきた伝統のパワーを広く伝え、未来につなぐ、新たなクリエーションへの挑戦が始まった。

番組はその舞台裏にカメラを向け創作の秘密に迫るとともに、現在進行形のプロジェクトまで、これまでの活動を三宅一生が語る。

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターの三宅一生の活動を特集した番組です。

お時間がございましたら、是非ご覧下さい。

なお、21_21 DESIGN SIGHTでは、今年7月に開催し、多くのお客様にご来場いただいた特別企画『東北の底力、心と光。「衣」、三宅一生』に続き、来年は企画展「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」(2012年4月27日〜8月26日 展覧会ディレクター:佐藤 卓、深澤直人)を開催いたします。

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。台湾の雑誌ART COLLECTION + DESIGNにてご紹介いただきました。

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。装苑12月号にてご紹介いただきました。展覧会ディレクターの北村みどりやティエンのインタビュー、石川直樹、坂 茂、瀧本幹也の3名に展覧会へのコメントも寄せていただきました。

2011年10月28日発売

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。イタリアの雑誌fashiontrendにてご紹介いただきました。

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。アサヒカメラ12月号にてご紹介いただきました。先日、トークにもご登場いただいた、美術史家の伊藤俊治さんによる展評です。

2011年11月20日発売

2011年10月23日に21_21 DESIGN SIGHTにて行われた、グラフィックデザイナーの佐藤 卓と美術史家の伊藤俊治によるトークの様子を動画にてご覧頂けます。

トーク「衣服、写真、デザインの関係」を観る

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。和樂12月号にてご紹介いただきました。巻末の「Le和raku」にて、本展ディレクターの北村みどりのインタビューが掲載されております。

2011年11月12日発売

現在開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。美術手帖12月号 三宅一生特集の中で、ご紹介いただきました。本展ディレクターの北村みどりや、ヴァジリオス・ザッシー、ティエンのインタビューなどを含め、大きく取り上げていただきました。

また、特集内では三宅一生の最新ロングインタビュー、1960年代から現在進行中のプロジェクトまでが豊富なビジュアルとともに掲載されております。

2011年11月17日発売

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。ブラジルの雑誌IstoÉ Platinumにてご紹介いただきました。

現在開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展が

THE NEW YORKERウェブサイトに掲載されました。

本展に出展中のアニメーション「Irving Penn and Issey Miyake: Visual Dialogue」の

一部がご覧頂けます。

http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2011/09/issey-miyake-irving-penn.html

Copyright © 2010 by Michael Crawford

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。現在発売中のpen(No.299)にてご紹介いただきました。

pen no.299

2011年9月15日発売

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。現在発売中のCOMMERCIAL PHOTO 10月号にてご紹介いただきました。

COMMERCIAL PHOTO

2011年9月15日発売

いよいよ明日から開催の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展がTIME.comにて紹介されました。

http://www.time.com/time/travel/article/0,31542,2093170,00.html

2011年9月14日更新

AERA STYLE MAGAZINE

2011年9月5日発売

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。現在発売中のcommons&senseにてご紹介いただきました。

commons&sense ISSUE41

2011年8月27日発売

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。現在発売中のソトコト10月号にてご紹介いただきました。

ソトコト10月号

2011年9月5日発売

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。本展ディレクター、北村みどりのロングインタビューとペンの貴重な写真が、現在発売中のVOGUE JAPANにてご覧いただけます。

VOGUE JAPAN

2011年8月27日発売

■空想科学バラエティ「ロボつく」(テレビ東京)

7/26(日)、8/2(日)9:00-9:30

---------------

小学生の子どもたちを対象にした科学情報番組。

「ロボつく研究所」というコーナー内で二週に渡って「骨」展ディレクターの山中俊治が出演し、本展のご紹介もします。

詳細は番組のホームページへ。

■「5時に夢中!」(TOKYO MX)

7/30(木)17:00-18:00

---------------

毎週月~金曜日の夕方から生放送の主婦向け情報番組。

今回は木曜日の「ジョナサンでもわかるアート」VTR内にて、リーディング・エッジ・デザインの檜垣万里子さんが「骨」展をご案内します。

詳細は番組のホームページへ。

三宅一生(左)とルーシー・リィー(右)

- 番組名:

- 日曜美術館

「陶器のボタンの贈り物 三宅一生と陶芸家ルーシー・リー」 - 放送予定日時:

- 2009年4月19日(日)9:00-9:45(教育テレビ)

2009年4月26日(日)20:00-20:45(同・再放送)

1984年、ロンドンの書店で手にした一冊の本をきっかけに始まった三宅一生とルーシー・リィーとの交流を、彼女の遺言によって贈られた陶製のボタンを軸に紹介します。

好評開催中の「21世紀人」展が、NHK教育「新日曜美術館アートシーン」で紹介されます。三宅一生の考える未来のものづくりとは? それぞれの作品に込められた作者たちの思いとは? スケール感たっぷりの美しい映像で語られる、21世紀人たちの物語をお楽しみに!放送予定は、6月15日(日)午前9:00~、再放送は同日午後8:00

現在開催中の展覧会、「21世紀人」展が、NHK BS2のテレビ番組「デジタル・スタジアム」で紹介されます。

本展出展作家の一人で、「デジタル・スタジアム」キュレーターでもある鈴木康広の作品「はじまりの庭」を中心に、その制作プロセス等も併せて紹介。貴重な映像をお見逃しなく!放映予定は6月13日(金)24:00からです。