contents

ギャラリーツアー (24)

2026年1月、2月に、企画展「デザインの先生」に関連して、「展覧会ディレクターによるギャラリーツアー」を開催しています。

展覧会ディレクターの川上典李子や田代かおる、企画協力の向井知子が来場者とともに会場内をめぐり、「デザインの先生」の作品に込められたそれぞれの思考を紐解くことで、本展をより深く理解いただくためのプログラムです。

* ガイド役は回によって異なります

今回取り上げている先生6名に関するエピソードや、展示作品について、リサーチを重ねてきた三者ならではの目線で詳しく解説していきます。

本ギャラリーツアーは残すところあと一回。次回は2月20日(金)17:30 - 18:30に開催します。ぜひこの機会をお見逃しなく。

詳細は、以下のページをご確認ください。 https://www.2121designsight.jp/program/design_maestros/events/260117.html

ブルーノ・ムナーリの展示エリアにて解説を行う、田代。

ブルーノ・ムナーリの展示エリアにて解説を行う、田代。

オトル・アイヒャーの展示エリアにて解説を行う、向井。

オトル・アイヒャーの展示エリアにて解説を行う、向井。

ディーター・ラムスの展示エリアにて解説を行う、川上。

ディーター・ラムスの展示エリアにて解説を行う、川上。

企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」の会期中、8月、9月には、毎週月・水・木・金曜日の朝11時から、21_21 DESIGN SIGHTのスタッフによる「めぐり方ガイド」を開催しました。

本展は「『安全な場所』って、どこ?」や「災害をどのように知る?」といった、会場に散りばめられたさまざまな「問い」を通じて、防災や災害について改めて考える展覧会です。展示を通してさまざまな取り組みを知ることや、自分とは違う多様な考えにふれる体験も、大切な「備え」のひとつです。

めぐり方ガイドでは、「問い」を軸とする本展ならではの展示構成や、特設サイトでの回答方法など、展覧会をより深く理解していただくための導入としてご案内しました。対話を通じて理解を深める貴重な機会となりました。

六本木アートナイト2025の開催に合わせ、21_21 DESIGN SIGHTでは開館時間を22:00まで延長しました。9月27日(土)には、企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」の関連プログラムとして、本展ディレクターのWOWの加藤 咲と白石今日美によるギャラリーツアーを開催しました。

作品の解説を行うWOWの加藤(上)と白石(下)。

作品の解説を行うWOWの加藤(上)と白石(下)。WOWの二名からは、本展にて紹介しているプロジェクトの内容や防災プロダクトのデザイン、WOWによる作品の制作意図などについて、各作品ごとに丁寧な解説が行われました。参加者はその説明に耳を傾けながら、本展のために用意された特設サイト 「みんなは、どうする?」webにスマートフォンでアクセスし、防災・災害に関する10の「問い」について考えながら会場を巡る様子も見られました。

展覧会の会期も、いよいよ残りわずかとなりました。会場では、これまでの来場者による回答が多数、映像として展示されています。さまざまな視点に触れながら、自分自身にとっての「防災」について改めて考える機会として、ぜひご来場ください。

21_21 DESIGN SIGHTと同じ東京ミッドタウンに位置するサントリー美術館との協力企画として、2025年8月10日に小学生とその保護者を対象とした「サントリー美術館×21_21 DESIGN SIGHT ご近所ミュージアムツアー」を開催しました。

この企画はサントリー美術館の「みんなで楽しむ!サン美まるごとアートフェス2025」のプログラムの一つとして開催されました。企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」にちなんで、サントリー美術館と21_21 DESIGN SIGHTの、建物のひみつをテーマにめぐるツアーです。両施設の建築デザインと防災設備を紹介するほか、もし展覧会鑑賞中に地震に遭遇したら「そのとき、どうする?」を考えてみる時間も設けられました。

ツアーの最後には、普段は通ることのできない21_21 DESIGN SIGHTの非常階段を通って地上に上がることができ、参加した小学生にとって特別な体験となりました。

サントリー美術館でのレクチャーの様子。

サントリー美術館でのレクチャーの様子。 「そのとき、どうする?展 -防災のこれからを見渡す-」の会場で、展示されている「21_21 DESIGN SIGHTの防災」のパネルの前で説明を受ける参加者。

「そのとき、どうする?展 -防災のこれからを見渡す-」の会場で、展示されている「21_21 DESIGN SIGHTの防災」のパネルの前で説明を受ける参加者。 普段は通ることのできない21_21 DESIGN SIGHTの非常階段をのぼり、地上に出る参加者。

普段は通ることのできない21_21 DESIGN SIGHTの非常階段をのぼり、地上に出る参加者。©田山達之

21_21 DESIGN SIGHTは、日々多くのお客様をお迎えする施設として、災害時の対策を平時から検討しておくことが求められています。これは、21_21 DESIGN SIGHTが位置する東京ミッドタウンのような商業施設全体にも共通する課題です。

企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」では、東京ミッドタウンと連携し、東京ミッドタウンの商業施設の店長に向けて展覧会を紹介したり、防火・防災体験訓練へブース出展したりするなど、業務上、災害や防災に向き合う必要のある方々に向けてさまざまな取り組みを行っています。

8月初旬には7日、8日と2日間にわたって東京ミッドタウンで働く方を対象とした特別鑑賞ツアーを開催しました。終始メモをとられる方や、特設サイト「みんなは、どうする?」webで回答を入力しながら鑑賞される方など、参加者は非常に熱心にガイドに耳を傾けていました。

ガイドツアーの様子。

ガイドツアーの様子。 福島民報社「365日の防災欄」の前でガイドスタッフの説明を受ける参加者。

福島民報社「365日の防災欄」の前でガイドスタッフの説明を受ける参加者。2024年10月18日(金)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、本展参加作家である井原宏蕗、また参加作家であると同時に本展の企画協力を務める狩野佑真と吉本天地によるギャラリーツアー「井原宏蕗×狩野佑真×吉本天地」を開催しました。

動物の糞から彫刻作品を制作する井原宏蕗、錆や下水処理汚泥の新たな可能性を提示する狩野佑真、繊維でつくられた苔のインスタレーションや純天然染色の衣服を制作する吉本天地、自然や生物の循環を考察する3人が、参加者とともに実際に会場を周り、自他の作品を超えて展覧会全体を俯瞰しながら解説するツアーとなりました。

最初のロビーにある作品のうち、一行が目に留めたのは井原宏蕗「cycling -black dog-」。等身大の犬が形づくられた彫刻作品ですが、驚くことにその主な構成要素は「犬の糞」です。井原は、動物の糞を漆でコーティングし、乾漆という技法を用いながら糞を接着してその動物の形をつくり出すシリーズを制作しています。作品をつくったきっかけを問われると、井原は、「糞は排泄したあとは忘れられてしまうものですが、その日のコンディションなどに強く関わっていていろんな情報が詰まっています。また動物によって形状が違うのもすごく生々しくて、糞一個一個を見ていると動物がつくった彫刻のように思えました。それを身体に戻してあげたいと考えて作品をつくったのです」と話しました。

左から、吉本、狩野、井原

左から、吉本、狩野、井原続いてギャラリー1に入ると、天井まで高く続くパネルに膨大な数のさまざまな「ゴミうんち」にまつわるものが展示されています。壁一面にある700種以上の品々に、参加者も圧倒されている様子。作家3人と一緒にミミズの糞でできたジュエリーやぐるぐる巻いた木の枝、ワニの剥製、サルノコシカケなどを見ることで、世界を構成する「循環」を再認識し、ゴミうんちについての思考を深めるヒントを探ります。

歩みを進めてギャラリー2に入ると、「ゴミうんち」という新しい概念を元に、新たな循環や価値の考察・提案を行う作品の数々が展示されています。

劣化の象徴として普段は忌み嫌われる存在である「錆」に焦点を当てたのが、狩野佑真「Rust Harvest|錆の収穫」です。狩野は、川崎の工業地帯の中に自身のスタジオを構えていたときに、この環境を活かして作品をつくれないかと考えてシャッターの錆に着目したと言います。錆の模様をどうにか残そうと、最初は錆と鉄板を透明な樹脂に封入する方法を試みましたが、結果的には型枠に穴が空いて流れ出てしまい大失敗。落胆してその失敗作を何気なく剥がしていると、錆の粒子だけが鉄板から樹脂側にくっついてくることに気づき、驚きを覚えます。偶然生まれたものでしたが、実験を繰り返すことで安定的に生まれるようになり、現在の作品に繋がっているのです。「元々価値がないと思われているものの価値を見出し、それが面白さ・美しさに気づくきっかけになればと思っていつも制作しています」と狩野は語ります。

続いて、ギャラリー2に限らず会場全体に点在している苔のようなインスタレーションにも目を向けます。「気配 - 覆い」というタイトルが付けられたこれらは吉本天地の作品で、すべて手編みのニットでできています。元々は本物の苔を使ってインスタレーションを行っていた吉本でしたが、美術館で展示をするようになり、館内に有機物を持ち込めないためすべて繊維に置き換えて表現し始めました。今回の展覧会でも、会場内にどう苔が生えるか、どこに苔が生えそうかを自身の感覚・感性で考えて随所に散りばめています。人工物と自然物が曖昧になっていくきっかけとして、境界をなくしていくという重要な役目を担っています。

吉本はこう言います。「会期中に苔を増やしたり、移動させたりと、たまに来たときにケアしています。会場に来ると『ここには生えるはずだな』という場所を見つけたりして、置かなければならないという気持ちになります。」これに対して井原が「生きてる展覧会ですね」と発言すると、続けて狩野も「展示全体として常に変化して、動いている。一般的には展示室に収まったらそこが完成ということがほとんどだと思いますが、今回はそうではないようにしよう、というのも企画チームで話していたテーマの一つでした」と話しました。

撮影:木奥恵三

撮影:木奥恵三ギャラリー2の奥の廊下を抜けるとツアーも終盤です。吉本が最後に参加者に伝えたのは、作家3人は、それぞれ錆・糞・苔などと扱う素材に個性はあれど、日常生活の中にあるものを切り口にまったく別の世界に展開していくという点では視点が重なるということ。同年代の3人が互いの活動から刺激を受け合う様子も多く見られ、いつもと違う視点で日常を見る楽しさを分かち合う機会となりました。

六本木アートナイト2023の開催に合わせ、21_21 DESIGN SIGHTでは開館時間を22:00まで延長しました。5月28日(日)には、企画展「The Original」の関連プログラムとして、本展ディレクターの土田貴宏によるギャラリーツアーを開催しました。

本展では19〜21世紀の家具など日用品の名品が大まかな時系列で展示されていますが、そこに明確な順路はなく、さまざまな方向から観てプロダクトの新しいつながりに気づくことができるように構成されています。ツアーでは、展示プロダクトを俯瞰して互いの共通点を見つけ出し、デザインの意図や背景についての理解が深められるよう、会場を巡りました。

プロダクトに近づき細部まで観察する姿や、頷きながらメモを取る参加者も見られ、本展をより深く理解することができる機会となりました。

展覧会の会期も残りわずかになりました。プロダクトに加えて、写真やテキスト、グラフィック、展示空間でも「The Original」の背景にある考え方をあますところなく紹介しています。会場にお越しの際はぜひお楽しみください。

2021年にパリで実現した「包まれた凱旋門、パリ、1961–2021」では、モニターと呼ばれる約350人もの案内スタッフが作品の周辺でプロジェクトの説明などを行いました。過去のプロジェクトにおいてもクリストとジャンヌ=クロードは常に公共性を重視し、地域住民から政治家まで、その作品を取り巻く人々との話し合いを欠かさずに続けてきました。プロジェクトの準備段階で周りの理解を育むだけではなく、完成後もその作品を囲み、他者と「話し合うこと」で意見交換が生まれることを大切にしていました。

パリでのモニター(案内スタッフ)の様子

パリでのモニター(案内スタッフ)の様子

Photo: Benjamin Loyseau © 2021 Christo and Jeanne-Claude Foundation

本展でもクリストとジャンヌ=クロードのそのようなフィロソフィーを取り入れ、会場内では「展覧会スタッフ」が来場者と会話をしながら、展覧会やクリストとジャンヌ=クロードのアーティスト活動について説明を行うなど、作品と来場者の架け橋となりました。

展覧会開催前から一般公募で集まった展覧会スタッフは、アーティストや作品に関する特別なレクチャーを受けトレーニングを重ねました。そして会期中には、アーティストや作品の魅力を伝える活動や、来場者と語り合いながら会場を案内する「コミュニケーショツアー」を実施しました。それぞれのスタッフが経験を重ねながら、来場者の質問から話題を発展させたり、自分の好きな作品の前で案内をしてみたりと、展覧会の内容をより深く伝えられるよう工夫しながら取り組みました。

展覧会スタッフの案内を受けた来場者からは、「このように展覧会スタッフと話せる機会は有り難い」といった声や、「作品の内容がより深くわかりました」、「楽しく勉強になりました」といった声が寄せられました。

また、活動を終えた展覧会スタッフからは、「来場者とともに感じた内容を話し合うことで、お互いの考えを整理するようなコミュニケーションを目指して活動しました。」「いろいろな国の方と、クリストとジャンヌ=クロードの作品世界を語り合えるのは幸せなことだと感じました。」という感想があり、来場者だけではなく展覧会スタッフにとっても、発見や喜びを感じられる取り組みとなりました。

国籍や年代もさまざまな展覧会スタッフの活躍により、子どもから大人まで本展を訪れた多くの来場者に、展覧会を通してクリストとジャンヌ=クロードのプロジェクトに対する思いや、壮大な作品の魅力を多角的に伝え、ともに語り合うことができました。

夏のキッズプログラムでは高校生の展覧会スタッフも活躍しました

夏のキッズプログラムでは高校生の展覧会スタッフも活躍しました2022年9月17日(土)から19日(月)までの3日間、東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデンの21_21 DESIGN SIGHT前では、「新聞紙とガムテープで包まれた凱旋門とエッフェル塔」を展示しました。本作品は、企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」の関連プログラムとして8月に開催されたワークショップ「みんなの形で凱旋門を包もう(エッフェル塔も!)」にて、造形作家の関口光太郎とワークショップの参加者によって制作されました。

あいにくの天気で、ときおり雨や風に打たれながらも、その圧倒的な存在感はミッドタウン・ガーデンを行き交う人々の注目の的となっていました。

21_21 DESIGN SIGHT前に展示された「新聞紙とガムテープで包まれた凱旋門とエッフェル塔」

21_21 DESIGN SIGHT前に展示された「新聞紙とガムテープで包まれた凱旋門とエッフェル塔」パリで「包まれた凱旋門」プロジェクトが実現した2021年9月18日からちょうど1年になる9月18日(日)と翌日19日(月)には、21_21 DESIGN SIGHT スタッフによる「コミュニケーションツアー」を開催しました。

両日ともに集まった20名以上の参加者は、スタッフとコミュニケーションを取りながら一緒に会場を巡り、「包まれた凱旋門」の構想から実現までの道のりを体験することのできる時間となりました。

参加者とスタッフが会場を巡る様子

参加者とスタッフが会場を巡る様子六本木アートナイトは3年ぶりの開催。「新聞紙とガムテープで包まれた凱旋門とエッフェル塔」の展示と「コミュニケーションツアー」を通じて、困難を乗り越える強さやアートの楽しさを分かち合う機会となりました。

「六本木アートナイト2022」期間中にギャラリー3で来場者を出迎える、関口制作のクリストとジャンヌ=クロード人形

「六本木アートナイト2022」期間中にギャラリー3で来場者を出迎える、関口制作のクリストとジャンヌ=クロード人形2019年1月17日、日本民藝館 学芸部長の杉山享司の案内により、「日本民藝館と楽しむAnother Kind of Artギャラリーツアー」を開催しました。

「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」は、プロダクトデザイナー 深澤直人のディレクションによる展覧会です。ツアー冒頭で杉山は、「デザイナーとしての深澤氏が、どのように民藝を見ているのか追体験できる展覧会。彼が展示作品の魅力を素直に語るコメントとともに鑑賞して欲しい」と、杉山と話しました。

40年以上にわたり日本民藝館で美の裏方を務める杉山。まずは個々人が先入観なく、ものに感動するところから民藝に触れて欲しいと、想いを伝えます。さらにツアーでは、深澤のコメントを手がかりに展示作品のかたちや素材の面白さに着目。その後にそれぞれの用途やつくり手の背景などを解説しました。

また杉山は展示を考えるとき、色々な並べ方を検証し、もの同士が調和するようにしているとも言います。もの同士が会話をするような空間をつくる喜びについて、「食卓のテーブル構成を考えるように、取り合わせのバリエーションを楽しんで欲しい」と語りました。

終わりに、杉山は「誠実、健康、自然、自由」という民藝の4つのキーワードをあげました。人々の営みから生まれた、控えめだが存在感に溢れた民藝。人の気配があるからこそ、親近感がわくのではないかと、杉山は語ります。私たちの暮らしと民藝との関わりについて、深く知り、考えることができるツアーとなりました。

2018年5月6日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、「参加作家によるギャラリーツアー」を開催しました。

ギャラリーツアーでは、会場構成の中原崇志、グラフィックデザインを担当した刈谷悠三、参加作家から勝又公仁彦、須藤絢乃、TAKCOM、多和田有希、水島貴大が、来場者のみなさまとともに会場を回り、完成までの数々のエピソードを交えながら解説していきました。

会場構成の中原は、都市らしさを意識した空間づくりについて、都市の風景をイメージさせるフレームとボリューム感に着目しながら、参加作家とのディスカッションを重ねて空間に落とし込んだとプロセスを語りました。

グラフィックデザインの刈谷は、ポスターなどの印刷物と会場パネルの制作プロセスについて、各ツールを制作する際に候補にあがったデザインを実際に紹介しながら、最終的なデザインに至るまでを振り返りました。

デジタルの時代ならではの写真の見せ方に着目して取り組んだTAKCOMは、ウィリアム・クラインの作品を用いて展示空間に都市が現れてくるような作品を制作しました。TAKCOMは、「クラインがAdobeやMacを使用したらどのような表現をするのか」を想像しながら、グラフィックデザイナーでもあるクラインによる無数の作品を自ら解釈・再構築し、インスタレーションに定着させたと語りました。

多和田は、人間の精神的な治癒をテーマに、撮影した写真の表面を削り取ったり、燃やしたりする手法で都市や群衆の作品を生み出し続けてきました。海の泡を残して水面部分のみを焼き消した作品は、東日本大震災以来、母親とともに海の水を焼き消す作業を繰り返し、海への恐怖と傷を宥めようとしたエピソードも語られました。

須藤は、実在する行方不明の少女に変装した「幻影 Gespenster」と、多国籍な人間の顔を須藤自身の顔と合成した「面影 Autoscopy」のセルフポートレート2シリーズを生み出した経緯を語りました。多くの人々とすれ違う都市で起こる出来事を写し出し、須藤自身から見えた世界を、写真という媒体を通して提示したいと続けました。

勝又は、写真を撮る際に必要不可欠な光やエネルギーの根源としての炎に焦点を当てた、「都市の生きた光」をテーマに4つのシリーズを展示しています。時間帯によって異なる光が重なり合い、見慣れた街角でも見たことのないような風景が広がっていることに気づくのだと言います。

水島貴大は街や彷徨う人々を直感的に撮影し、夜の東京・大田区の路上の狂騒とエネルギーを全身で感じ取り、場所や愛と深く結びついた134点もの作品で表現しています。写真集『Long Hug Town』のタイトルの由来も語られ、東京の路上での出会いからその場所に住む人々との関係性まで、都市で生きる人々と自身の記憶や経験についても語られました。

ツアー終了後も、写真のあり方や、作品が完成するまでの試行錯誤を重ねたプロセスなど、様々な視点で参加者と意見交換がされ、本展をより深く楽しむことのできる時間となりました。

2016年8月23日、企画展「土木展」に関連して「おやこで!どぼく」を開催しました。この日は夏休みのこどもたちのために特別に開館し、作品の楽しみ方と土木の役割を説明するカードや親子で楽しめるツアーで、鑑賞をサポートしました。

「おやこで!どぼく」は、14名の有志の学生たちが21_21 DESIGN SIGHTとともに企画、運営を行ないました。建築、プロダクト、ファッション、テキスタイル、インテリア、システムデザイン、美術史など、様々な研究分野の学生たちが力を合わせ、土木をより多くのこどもに知ってもらおうという強い気持ちを抱いて取り組みました。

2016年7月、第1回のミーティングでは、21_21 DESIGN SIGHTスタッフが学生たちに、展覧会のコンセプトや内容、展覧会ディレクター 西村 浩の思いを説明しました。

学生たちは本展を「土木の世界への入り口」ととらえ、「私たちの気づかないところで、日常生活を支え、守ってくれる身近な土木」「土木の美しさ、楽しさ」をどうしたらこどもたちに伝えられるのか、考え始めました。この日を出発点に、学生たちは定期的に打ち合わせをし、アイデアを更新しながら、企画を進行していきました。

8月、イベントの概要が決まりました。用意する仕掛けは2つ、当日配布する小さなカードと、こども向けの解説ツアーです。

カードは全部で11種類あり、1枚につき1作品が紹介されています。表にはその作品が取り上げている土木の「役割」、裏にはイラストとともに作品の「楽しみ方」が書かれています。作品のそばに立つスタッフからカードを集めながら展覧会を楽しめる仕組みを考えました。

ツアーは、小学2年生以下のこどもたちと一緒に会場内の「土木のお友達」に会いに行く「はじめまして」ツアーと、小学3年生以上のこどもたちにクイズを出題しながらより深く解説する「もっともっと」ツアーの2種類を用意しました。

いよいよ当日、学生たちは緊張しながらこどもたちを迎えます。会場内は、大勢のこどもたちの楽しそうな声や、カードを集めにいく小さな姿でいっぱいになりました。

やがてツアーの時間になり、こどもたちは年齢ごとに2つのグループに分かれて会場へ出発しました。「はじめまして」ツアーでは、ギャラリー1で演奏中の「土木オーケストラ」、一人ひとりは小さいけれど力を合わせて頼もしい橋になる「橋兄弟」、私たちのために水をためてくれている「ダムくん」を紹介しながら、実際に体験型作品を楽しみます。同時に行なわれた「もっともっと」ツアーでは、こどもたちと一緒にお父さんお母さんもクイズに参戦して盛り上がりました。

2015年10月17日、「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」開幕を記念して、展覧会ディレクター 田根 剛によるギャラリーツアーを開催しました。2年前、展覧会企画チームがはじめてゲーリー事務所を訪れたときのこと、「オレのマニフェストを知っているか」と切り出したゲーリーは、1枚の紙をとりだし読み上げました。このマニフェストから全てが始まった「建築家 フランク・ゲーリー展」。ギャラリーツアーでは、そんな展覧会の見どころを、完成までの裏話や数々のエピソードを交えながら紹介していきました。

ツアーの始まりは『ゲーリーのマスターピース』。ここでは、ゲーリーの3つの代表作を紹介します。安藤建築の壁面にゲーリー建築が映し出されます。田根が指摘するように、ゲーリーと安藤、2人の建築家による「対話」が、21_21 DESIGN SIGHTに新たな空間を生み出します。

続いて向かうのは『ゲーリー・ルーム』。ゲーリー事務所の雑多な雰囲気をイメージしたこの空間に足を踏み入れると、卓上に並べられた数々の「アイデアの原石」が目に入ります。見る人によってはただの石のように思えても、ゲーリーにとってはそばに置いておきたい大切なもの。ゲーリー事務所には、そんな宝物の数々が所狭しと並べられています。

壁面に広がる『ゲーリー・コレクション』では、写真や本を通して、ゲーリーの人柄や関心について紹介しています。田根も意外であったと話すのは、ゲーリーの興味が古典に向いていること。ひとつの例にバロック芸術の巨匠ベルニーニへの関心が挙げられますが、聖人が纏う衣服のドレープの美しさは、確かにエイト・スプルース・ストリートと重ねることができるでしょう。

ギャラリーの中を進むとゲーリー事務所を俯瞰できる大きな写真作品の展示にぶつかります。広々としたオフィスには模型がずらり。約120名のスタッフはこの模型と模型の間で、日々アイデアを練り続けています。出勤してきたゲーリーがオフィスをぐるりと1周まわると、プロジェクトの進行状況が一目でわかるようになっているとか。事務所の構成ひとつを取っても合理的につくられていることが伺えます。

合理的といえば「ゲーリー・テクノロジー」。1989年、ヴィトラ・デザイン・ミュージアム設立の際、完成した螺旋階段のカーブに納得がいかなかったゲーリーは、航空産業に目をつけ、ジェット機を設計するソフト『CATIA』を建築に応用すべく、新しいシステムを構築しました。3次元の模型をそのままデジタルのデータに置き換え図面化する仕組み、これがゲーリー・テクノロジーのはじまりです。また、どんなに小さなネジであっても、いつまでにどれくらい必要なのかを正確に割り出すことができるこの仕組みは、工事にかかる時間とお金の無駄を徹底的に排除できます。田根は、ゲーリー建築は「時間」を加えた「4次元」で建築をデザインするところまで進化していると話しました。

誰にも真似できないゲーリー建築の原点は「人が何かにやさしく包まれること」、田根はそのように考えます。やさしく包み込まれるような、ゆっくりと安心させるような、そんな建物をつくろうと、試行錯誤した結果に生まれた空間には、ゲーリーが好む雅楽のように「始まり」も「終わり」も存在しません。代わりに残るのは、時間と空間と人間が一体になるような感覚。田根はゲーリー建築の魅力をここに見出しました。

「アイデアの時代が始まった。」田根 剛はそう話します。ゲーリーはアイデアによって世界を変えた建築家、自らの建築を通してアイデアの持つ大きな力を社会に証明した人物です。強くポジティブな意思によってアイデアを生み出すゲーリーの姿勢は、世界が新しいアイデアを必要としているいま、私たちに大きなヒントを与えてくれるはずです。

2015年6月20日、本展ディレクターの菱川勢一、学術協力の桐山孝司、参加作家ニルズ・フェルカーによる「オープニング ギャラリーツアー」を開催しました。

ツアー冒頭、菱川より、子どもたちの図工や音楽の授業時間が、近年減ってきており、彼らにデザインやアートを楽しむ機会を設けることができないかという想いが、展覧会のテーマに繋がっていると語られた本展。静謐な美術空間と異なり、音が所々で鳴っていたり、作品に手を触れることができたり、ものづくりの手の内を明かしたりと、来場者の好奇心をくすぐるポイントが多く用意されていると、菱川は続きました。

その後、本展のために来日した作家のニルズが、自身の作品の前で、展覧会に参加するに至った経緯と、自らの来歴について語りました。菱川は、展覧会構想中、参加作家の第一候補としてニルズの名前を挙げており、「オファーが難しいと思っていたが、すぐに3DのCADデータでモデリングをしてくれた」こと、施設の状況に応じ、作品内容を詳細なスケッチとともにニルズ自身が詰めていったことは、絶妙なコンビネーションで多様な作品をつくっているように感じたと述べました。

続いて、菱川と桐山を中心としたギャラリーツアーと移り、会場内の各作品の特徴を菱川が伝え、その作品に合わせて展示をしている「動きのカガク展 解説アニメーション」における、動きの仕組みや原理を桐山が紹介するかたちで進行しました。ツアーは、菱川と桐山による作品紹介を通して、ものが動き出すときの感動に触れるとともに、その仕組みや成り立ちを理解することで、ものづくりの楽しさを体感できる内容となりました。

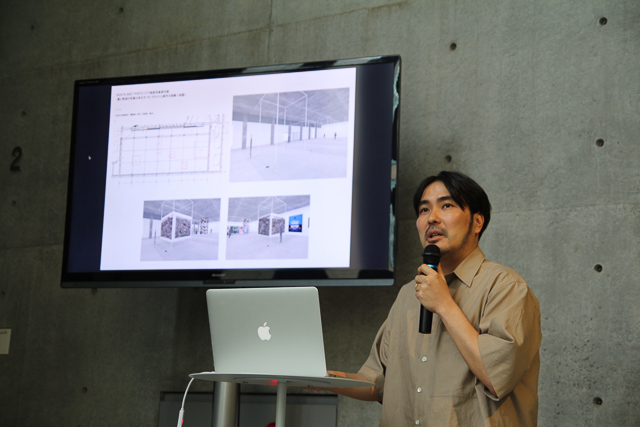

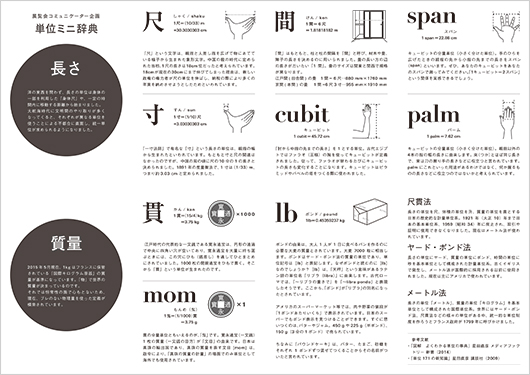

閉館時間を少しまわった会議室。そこでは、展覧会コミュニケーターによる自主企画、ギャラリーツアーに向けたミーティングが着々と進んでいた。単位展開催を控えた2月の始めにインターンとして採用された10名のコミュニケーター。4ヶ月間の軌跡が生んだ新たな可能性を紹介する。

「お客様により楽しんでもらえるように、疑問に答えたり、作品の見方についてアドバイスをしたりしています。」(山縣青矢)腕章に書かれた肩書き "説明員" として文字通り会場に身を置き、来場者との対話を通じて展覧会や作品に興味を持ってもらう手助けをするのがコミュニケーターの仕事。日々の活動を報告書にまとめ、そこで得られた "気付き" を共有していくうちに「他にも自分たちに出来ることがあるのではないか?」と疑問を抱くようになったという。

展覧会コミュニケーターによるギャラリーツアーの様子

「『単位展』を訪れたお客様に、展覧会を楽しむことに加えて "何か" を持って帰ってもらいたい。」(岸 紗英子)という強い想い...。お客様の声をもっと知りたいからアンケートを用意しよう。作品への気付きを持って帰れるように小冊子を配ろう。面白さをもっと伝えられるようにギャラリーツアーを実施しよう。メンバー10人で知恵を絞り合った4ヶ月、独自に制作したアンケートと小冊子を添えた集大成『展覧会コミュニケーターによるギャラリーツアー』が実施された。

展覧会コミュニケーターによる小冊子

「展覧会ディレクターや作家の皆さんとお話しする機会にも恵まれて、それぞれの『単位展』に向けた個人的な想いを聞くことができたんです。しかし、展覧会に訪れて展示作品を鑑賞するだけでは、そこに込められた想いの全ては伝わらないと思って...。」(得能慎司)「作品は喋ることが出来ないので、展示作品とお客さんの間に入って両方をつなげるのがコミュニケーターの役割です。」(岸) 作品に込められた想いを伝え、作品と来場者・作家と来場者をつなぐ。彼らの活躍は肩書きである "説明員" に留まらず、原義通り展覧会の裏側と来場者をつなぐ "伝達者" にあると言えるだろう。

しかし、コミュニケーターがつなぐものはそれだけではない。館内を眺めるとそこには、コミュニケーターの存在を通じて生まれた来場者同士のつながりも見られるように感じられる。長い会期の間、偶然同じ日、同じ時間に『単位展』を訪れた来場者同士が、同じ作品の前で話をしている。『単位展』を通じて、21_21 DESIGN SIGHTを通じて、デザインを通じて生まれる "つながり"、この "つながり" こそがコミュニケーターの可能性であるように考えられた。

構成・文:角田かるあ(21_21 DESIGN SIGHTインターン)

2015年2月28日、展覧会チームによるオープニングイベント「あれくらい それくらい どれくらい?」を開催しました。

展覧会チームから9名が集ったイベント冒頭では、まず企画進行の前村達也(21_21 DESIGN SIGHT)がチームメンバーを紹介。展覧会グラフィックの中村至男、会場構成監修の鈴野浩一(トラフ建築設計事務所)、テキストの稲本喜則(AXIS)、会場グラフィックの岡本 健、コンセプトリサーチの菅 俊一、展示構成の寺山紀彦(studio note)、学術協力の星田直彦、会場構成協力の五十嵐瑠衣と続きました。

その後ギャラリーツアーへと移り、「単位展」を知識として体感してもらうべく、ギャラリー内ではチームメンバーそれぞれが構成を手がけた作品を紹介しつつ、星田がその作品にまつわる単位の背景を語りました。また、出展作品が定まりきる前での中村によるメインビジュアル決定と、鈴野による規格に基づいた会場構成にも触れました。

各々がそれぞれの視点で、展覧会リサーチ、会場構成、展示企画などのことを、ギャラリーツアー形式で語ったこのイベントは、「単位展」誕生の背景をより知ることのできる内容となりました。

また、イベントに合わせて、展覧会リサーチ段階の資料や記録写真を展示しました。この資料は期間限定で館内に置かれ、手にとってご覧いただくことができます。

5月12日に福島県会津のいいものを紹介するリトルプレス「oraho」発行人の山本晶子を招いたギャラリーツアーを行いました。この日の山本の素敵なスカートは展示でも紹介している会津若松の原山織物工場がつくる会津木綿のもの。

早速ギャラリーツアーが始まり、約25名ほどの参加者とともに会場を会津のものを中心に見て回りました。東北の風土、文化、生活とは、という問いに実体験を交えて語る説得力は地元の方ならでは。

桐下駄や桐たんすの解説では、会津桐特有の素材の美しさから、生活のなかでどのように扱われてきたかまでを丁寧に説明する山本。「桐は娘が生まれると庭に植えて娘の成長とともに育て、嫁ぐときにたんすの材料にし、嫁入り道具として一緒に送り出すのです」

駄菓子から編み細工の解説まで、参加者はノートをとりながら興味深く展示物を見て回ります。解説を聞きながら展示物を見ると、その背景が浮かび上がり、作り手の気持ちも伝わってきます。

会津漆がバブルの時代に安売りし、安価なものとして扱われた時代背景を交えて紹介し、「本当はテマヒマかかったいいものなのですが、漆や編み細工などは日常の中でなかなか手に取りにくい。少しでもこういった手づくりのものを取り入れた生活をしてみてください。」と山本。その思いは、シンプルで暖かみのある言葉とともにギャラリーツアーを通して参加者に伝わったのではないでしょうか。

展覧会も開幕2日目を迎えた4月25日、来日中の本展アシスタントディレクター、フィリップ・フィマーノによるギャラリーツアーが行われました。

ツアーは会場1階からスタート。まず本展のコンセプト構想の経緯、総勢71組の参加作家たちのさまざまな作品には、問題意識や制作方法、素材の共通性があることを紹介。

「黒」を基調とした作品が並ぶ1階ではポスターにも使用されているアトリエ・ファンリースハウトの「ファミリー・ランプ」を始め、作品ひとつひとつを説明。未来の家族のあり方や、動物との関わりの重要性、手をつかったものづくりといった本展のテーマについて解説しました。

階段を降りると、次は「地下ホール」。レザーを用いた作品や動物を模した作品を通して、アニミズム的な自然との繋がりに気付かされます。「ギャラリー1」はナチュラルな色や木、ガラスといった素材、制作過程に即興性を取り入れた作品を中心としたエリア。ちょうど会場を訪れていたアーティストのニコラ・ニコロフ(スタジオ・リ・クリエーション)と、ガラス作家のタニヤ・セーテルが自ら作品を解説する場面も。

彫刻の庭のように構成された「ギャラリー2」には、ものづくりの過程や素材の研究を重視した作品や、未来のテーブルをイメージさせる作品たちが並びます。それぞれの作家の意図を丁寧に説明しながら、ツアーは進みました。フィリップ・フィマーノが宝石箱のようなイメージと語る、メタリックな作品を集めた「アネックス」エリアを抜け、ギャラリーツアーは終了。その後、フィマーノや作家たちに直接参加者から質問をする様子も見られ、展覧会を広く深く知ることができる充実した時間となりました。

12月21日、大学生のために特別に行われた深澤直人によるギャラリートークでは、初めに深澤のデザイン思想と展覧会のテーマである空気や生活、環境や世界と密接に関わるものの「輪郭」について語られました。その後深澤の解説とともに会場を巡り、無印良品のCDプレーヤーやギャラリークレオのコートハンガー、トーネットのエクステンションテーブルなどは深澤自身によるデモンストレーションも。ひとつひとつの作品の説明に熱心に耳を傾ける学生たちの姿が印象的でした。

トークの後半は、「通常よりもライティングを落として自宅のリビングのように落ちつける空間に構成した」という会場で、学生たちとの質疑応答。デザインを始めて30年になる深澤に何度か訪れたという転機や、アメリカで仕事をした頃のエピソード、学生時代の時計の課題や子どもの頃に最初にデザインを意識した車の話など、話題は尽きませんでした。

「ものの形ではなく関係に注目し、人の気持ちの中にあるものの原型を探す」という深澤直人のデザインと素顔に触れられる、熱気に満ちた時間となりました。

21_21 DESIGN SIGHT 第五回企画展「骨」展のディレクター、山中俊治が本展をご案内します。

まずは入り口から標本室へ!

次は実験室です!

実験室後半へ!

12月5日、「セカンド・ネイチャー」展において、吉岡徳仁によるインスタレーションの照明演出に協力したマックスレイ株式会社より、照明デザイナーの甲斐淳一、戸澤貴志、矢嶋大嗣の三名を迎え、トークとギャラリーツアーが行われました。

本展のディレクター、吉岡徳仁より提示された照明のキーワードは、「自然、白、反射光、光のゾーニング(同じ空間を光で区切り、表情を変えるための手法)」。それらのイメージをどう空間に落とし込んでいくか、試行錯誤が繰り返されました。デザイナーの甲斐によると、『インスタレーション「CLOUDS」の空間では、会場奥の壁面にのみ蛍光灯のような強い光をあて、それだけで空間全体を照らしている。それ以外の照明は、各作品に当てられるスポットライトのみ』とのこと。こうして、あたかも雲の隙間から自然光が差し込むような照明が実現し、同時にクリスタルの輝きが活かされるように演出されているのです。

一連の説明のあとに行われたギャラリーツアーでは、参加者一人一人が、その照明演出を自身の目で確かめるべく会場を巡りました。それぞれの記憶の中にある自然光のイメージ、皆さんはどう感じとられたでしょうか。

展示作品の魅力を最大限に引き出す照明の大切さを再認識したレクチャーとなりました。

8月17日、「祈りの痕跡。」展ディレクターの浅葉克己によるスペシャルガイドツアーが行われました。ツアーは、居庸関のハタキで頭の埃を払うことから始まります。最初のコーナー「痕跡」では、棟梁であった神前弘が80歳から毎日つくり続けた『おじいちゃんの封筒』約700点や、ポスタービジュアルにもなっている大嶺實清の『家 〜風の記憶シリーズ〜』、木田安彦『不動曼陀羅』などに出会います。人に「怒った顔が不動明王に似ている」と言われたことから、余った絵具で自画像のつもりで描き始めたという木田の「増殖する絵画」は650点。作家は、1000点できたらまた1から描き始めようと考えているそうです。

次のコーナー「文字の世界」では、まず、浅葉が日常の出来事やアイデアスケッチを書き留めた『浅葉克己日記』を鑑賞し、7年分の日記から、浅葉の創造の軌跡を辿ることができます。杉浦康平『文字の靈力(れいりき)』では、「春」という文字を着る小袖や「福」という文字を飲む酒器など、一風変わった文字を楽しみながら、その豊かな広がりを感じられます。浅葉が吉村作治の協力で古代エジプト王の名前を重さ1トンの御影石に刻んだ『ヒエログリフ』、同じく楠田枝里子協力の『ナスカ・パルパの地上繪』などで、古代人のコミュニケーションに思いを巡らせた後は、「アジアは文字の宝庫」という浅葉が17年間中国の奥地、麗江に通い続けて研究したトンパ文字の新作『トンパ教典「黒白戦争」』が登場します。世界で唯一の「生きている象形文字」から、数千年間手書きでのみ伝えられてきた物語を読み解きます。また、今では失われたカードもあるという『トンパタロット』や、浅葉の貴重なコレクションである『トンパ教典』も、その秘められたエピソードが聞き逃せない展示品です。

この他にも、円空の「護法神」、長さ13mもある江戸時代の万能守「九重守」など、最後の展示品である服部一成『おみくじ』まで、見どころたっぷりの本展を、ディレクター自らによるユーモアあふれる解説でめぐるスペシャルガイドツアーに、参加者は大満足の様子でした。次回のスペシャルガイドツアーは、9月7日(日)を予定しています。ぜひ、ディレクター自身の解説を体験してみて下さい。

『21世紀人』展は、アート作品ありデザイン作品ありの多彩な出品作を、「これからの人間の未来」という一つの大きな物語にまとめあげた展覧会。どんな物語なのかを教えてくれるのがギャラリーツアーです。21_21 DESIGN SIGHTのボランティアスタッフが、金・土・日の午後3時からおこなっています。会期も折り返 し地点を過ぎ、スタッフの語りもなかなか堂に入ってきました。ぜひ、会場に足 を運んで実際に体験してみてください。展覧会が10倍おもしろくなります。

去る5月24日土曜日の午後、参加作家のひとり、デュイ・セイドのトークが開催されました。オープニング後、一旦ニューヨークに帰国したデュイは一ヶ月ぶりに来日し、自作「スティックマン」につながる身体表現の歴史について語りました。あい変わらずの優しい笑顔に再会できて、スタッフ一同大感激でした。また翌日は、予定になかったギャラリーツアーも買って出てくれました。会場構成も手がけた彼だけに、解説は展覧会全体にまでおよびました。