contents

2012年6月 (8)

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

ザク、ザク、ザク......訪問時の取材テープを聞き返すと、凍った雪の上を歩く私たちの足音もあわせて耳に響いてくる。

昨年、青森に続いて訪ねたのは秋田、山形、宮城......。掲載の順番が前後してしまうのだが、今回は今年初めに訪ねた岩手県九戸(くのへ)郡九戸村の「南部箒(ほうき)」をとりあげたい。広大な敷地を歩きながら案内してくれたのは、髙倉工芸の髙倉清勝さんだ。

九戸村に入ったのは1月末。奥会津を始め福島県に2日滞在してのリサーチを終えた後に岩手県へと北上。盛岡市、二戸市、一戸町と訪ねてから九戸村に向かった。

この時期、雪はもちろん、凍結した車道も課題のひとつ。運転のうまいスタッフがいてくれるからよいものの、私ひとりでは移動だけでも大変なことになっていたはずだ。今回も「住」チームは2人1組で各地をまわる。(写真は「道の駅」で食べたひっつみ定食です)

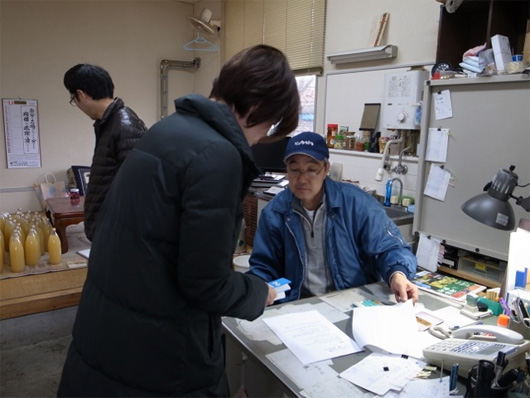

髙倉清勝さんは1964年生まれ。箒づくりの作業をしていた父の徳三郎さんと温かく迎えてくれた。清勝さんが入れてくれたおいしいエスプレッソをいただき、雪の中の移動で一日緊張しっぱなしだった私たちは、ほっとひと息......。

テーブルの上や壁には多くの書類が目にできる。全国からの注文書だろうか。箒を編む作業は毎年年末から行なわれ、年明けは各地に納品される時期。清勝さんも東京を始め、各地での展示販売会で大忙しの時期。この日に地元でお会いできたのは本当に運がよかったと思えるほど、「来週(2月)から4月まで岩手に戻れない」スケジュールだった。

「1年中、のんびりしている時期はないですね。夏場、冬場の仕事があるんです」

農家の副業として冬場につくられ、市(いち)で売られてきた南部箒。髙倉工芸では1991年より箒づくりにのみ焦点をあててとり組んでいる。作業は種蒔きの段階から。毎年春、1.5ヘクタールもの畑に箒の材料となる「ほうきもろこし(ほうき草)」の種をひと粒ずつ蒔いて育て、夏、3mもの高さに育った草を刈りとるのだ。

「この辺りには"やませ"が吹きます。やませによって穂先が縮れる"ほうきもろこし"の草を活かして箒をつくるのです」

やませとは東北地方の太平洋側に春から秋に吹く、冷たく湿った北東の風や東風。濃霧や冷害を引き起こすことにもなる風だが、こうした厳しい気候が「箒にとって良い穂先」をつくるということ、そのことがまず興味深い。厳しい自然環境に抗うのではなく、その厳しさとうまくつきあうことで生活の品々をつくってきた人々の生活を知る。

岩手大学が認定するアグリ管理士でもある清勝さん。ご自慢のトラクターも見せてくれた。箒づくりは土とともにある。そのことを一層強く実感する。

広大な敷地に点在する「作業場」から、次に見せてくれたのは「釜」。1本1本手で刈りとった草を脱穀した後、沸騰させた釜で湯上げするのだ。「刈りとりだけで1ヶ月半かかります」

草を育てて収穫する。この段階に至る過程だけでも手間がかかるというのに、続く素材づくりにもやはり大変な手間がかかっている。私たちが訪ねたのは選別や乾燥作業は終了している時期だが、乾燥室にも案内していただいた。

上の写真で目にできるのは箒のみだが、毎年ここでまず、草そのものを乾燥させる。その後、穂先の縮れ具合を見ながら、15段階に分類していく。「5人が終日集中しても、1カ月半から2カ月はかかる作業」という。「縮れが少なく箒用としては質がよくない草も捨てません。玄関用や屋外用の箒として使います」。箒づくりに必要のない茎の部分は、翌年春の種蒔き時の肥料となる。

乾燥、選別の作業を経て初めて、箒を編む作業、「顔づくり」が始まる。長柄箒や小箒、巴箒といった分類の他に穂先の状態をあわせて箒の種類を数えると、50種以上にもなるという。自然の恵みを活かし、恵みを余すところなく活かして箒がつくられているのだ。

さて、次は、完成した箒が置かれた倉庫へ。箒で絨毯の細かいゴミをとりのぞく様子や、カシミアのセーターにできた毛羽立ちを整える様子も見せていただく。(いつもは最新型の掃除機取材が私の仕事ですが、伝統的な箒の制作過程も興味をそそられる点ばかり。工業製品と手仕事で生み出される品、どちらも人間の知恵が詰まっています)

倉庫には他とは異なる箒もあった。持ち手に漆が施されていたり、皮革が巻かれていたりする。「東北物産展などに参加すると、岩手はもちろん他県の人たちと出会います。そこで会った人たちと共作した箒です。岩手の浄法寺塗のほか、青森の津軽漆を柄(え)に加えたものもあります。皮革は福島の工房に依頼したものなんです」

その話を聞きながら、山形鋳物の工房を訪ねた際に聞いた話を思いだした。「明快な分業があり、分業に関わる業者が存在していた昔とは異なり、物産展などで自分たちが売り場に立たなくてはならないことも増えました。けれどもこれは悪いことではない。使う人の声を直に聞いて改良したり、他社の話から学んだり。得るものがとても多いんです」

髙倉さんも箒づくりを「20年かけて」父から学んだうえで、新たなネットワークを活かして現代の生活のための箒を探っている。和洋服ハケ(次写真)をさらに小さくし、コンピュータのキーボード用に使えるようにしたミニ箒も人気の品。柄の長さ、穂先の角度を細かく見直しした箒もつくられている。

「自分の企画で開発した箒をお客さんが『いいね』と言ってくれ、使ってくれることがとても嬉しい。この仕事が本当に楽しいんです」。「......でも、本当にきれいな箒を自分がつくれるようになるには、あと10年はかかると自覚しています」

基本をふまえたうえで、現代の道具として愛用されるための細かな工夫が重ねられている。素材の性質、箒そのものの性質をきちんと把握しているから、開発されるものには無理がない。そのうえで、さらなる美しさに心を配る制作の現場に出会うことができた。

身近な道具として知っていたつもりの箒も知らないことばかりだった......そう思いながら、改めて箒の「顔」を眺めてみる。しっかりと束ねたうえで、絹糸を使っての綴じ方そのものの醍醐味も知る。使い勝手と美しさとの双方を探り続ける努力が、その1本1本から伝わってきた。

文:川上典李子

髙倉清勝さんを招いたトークを7月に開催します。詳細はこちらでご確認ください。

トーク「『テマヒマ』の未来―うけつぐ世代」

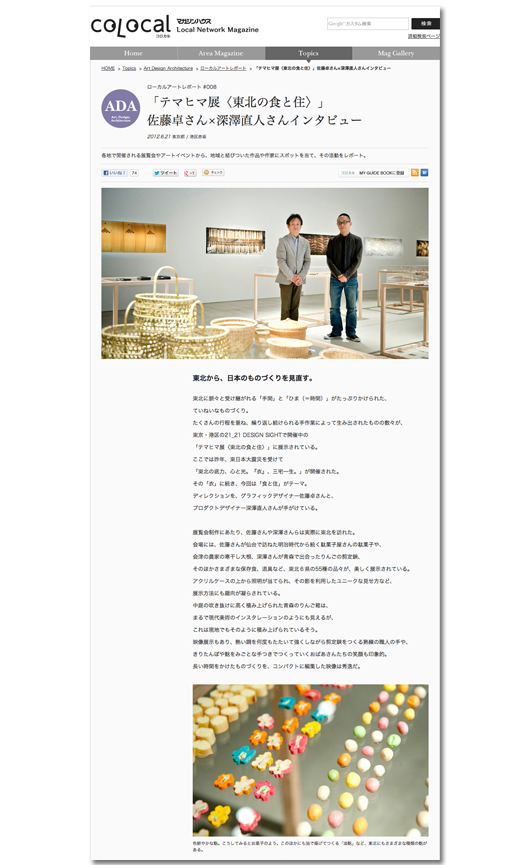

現在開催中の「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」に関連して、先日行なわれたオープニングトークの様子と、佐藤 卓と深澤直人による対談がコロカルに掲載されました。

http://colocal.jp/topics/art-design-architecture/local-art-report/20120621_8003.html

コロカル

コロカル特別音楽イベント CCGEシンポジウム実行委員会主催

Kevin Olusola Performance & Creative Talk with Peter Barakan

アメリカのYouTubeでセンセーションを巻き起こした天才ミュージシャン、ケヴィン・オルソラ (Kevin Olusola)が21_21 DESIGN SIGHT企画展「テマヒマ展〈東北の食と住〉」期間中に来日します。国際的に活躍するブロードキャスター、ピーター・バラカンとともに、音楽を軸とした未来への視座を浮き彫りにするセッション。

スケジュールの都合により、東北での音楽を学ぶ子供たちとの交流を断念せざる得ない中、東北の息吹を感じられる空間でのコンサートとトークセッションを開催したいという想いが結実し、静寂の21_21 DESIGN SIGHTにて全く新しいタイプの音楽が響きます。

写真左:ケヴィン・オルソラ (Kevin Olusola)/右:ピーター・バラカン (Peter Barakan)

写真左:ケヴィン・オルソラ (Kevin Olusola)/右:ピーター・バラカン (Peter Barakan)

日時:2012年7月4日(水)20:30~22:30 (受付開始19:00、開場20:00)

場所:21_21 DESIGN SIGHT

出演:ケヴィン・オルソラ (Kevin Olusola)

ピーター・バラカン (Peter Barakan)

入場料:1,000円(「テマヒマ展〈東北の食と住〉」会期中有効入場券付)自由席

使用言語:英語・日本語

通訳:日英同時通訳あり

定員:先着75名

主催:CCGEシンポジウム実行委員会(http://www.ccge2012.org/)

特別助成:アメリカ合衆国大使館 (http://connectusa.jp/)

会場協力:21_21 DESIGN SIGHT

※当日は20:00まで「テマヒマ展〈東北の食と住〉」をご覧いただけます。

※ニコニコ動画・USTREAMでの中継も予定しています。詳細はアメリカ合衆国大使館ウェブサイトにてお知らせします。

本イベントは定員に達したため受付を終了しております。

キャンセル待ち・当日受付の予定はございません。

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

青森取材から戻った翌週、息つく暇なく今度は秋田県へ向かった。なにせ「東北の保存食」をテーマに掲げる展示計画。取材先は山あいの集落などが多い上に、時季はすでに冬将軍の足音がすぐ傍で聞こえてくる12月だ。豪雪に見舞われる前に多くのポイントを回って、より豊富な素材を集めるのが取材班の仕事。私たちは東北各県を北から徐々に南下する計画を立てて、リサーチと現場取材を進めた。

ところで、取材班が各地で必ず立ち寄った場所がある。旬の食材の宝庫、朝市だ。風土や旬が薄れゆく昨今とはいえ、朝市には暮らしの息づかいが立ち現れる。人々が長い時間のなかで培った風土が凝縮する。地元の人びとと挨拶を交わし、手作りの漬け物や餅菓子をその場で食べてみると、資料からは伺い知ることのできない、東北の生き生きとした食地図を、五感で確かめているような実感があった。

秋田県で訪れた鹿角(かづの)市の朝市も、山村とは思えない賑わいだった。案内してくださったかづの商工会の藤原秀比古さんによると、約400年前、江戸時代初期から連綿と続いていると言う。津軽街道の宿場町として、さらに鉱山による隆盛が豪商をうんだ鹿角には、雁木(がんぎ)造りと呼ばれる、雪国特有のアーケード様式の町家が街道沿いに軒を連ねた。朝市は往時を彷彿とさせるような雁木造りの建物で、いまも毎月3と8のつく日に開かれている。

在来野菜、多様な雑穀、珍味あり。ここではマタギが熊の胆を売っているのも発見(!)。朝市散策は宝探しのような心地だ。

江戸時代、南部藩によって統治されていた鹿角に残る豪奢な商家。

市民が町に誇りを持ち、その文化を後世に伝えようとしている鹿角。近くの資料館では、朝早くから囲炉裏に炭火が入り、きりたんぽが香ばしい香りを漂わせていた。秋田といえば、きりたんぽ。そしてここ鹿角は、きりたんぽ発祥の地なのだ。

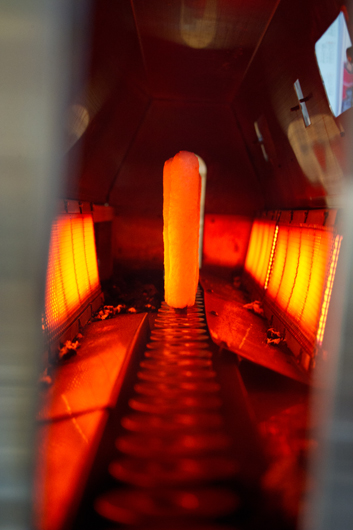

商工会の藤原さんが紹介してくださった「柳田きりたんぽ店」を訪ねると、コンベアーに乗って焼成機の中に入っていくきりたんぽが目に飛び込んできた。

奥に広がる小学校の教室ほどの工房を見回すと、至るところから湯気が上っている。「どうぞ中へ」と導かれていくと、エプロン姿の女性たちが5〜6名で、きりたんぽづくりにいそしんでいた

ひときわ大きな湯気と、炊きたてのごはんの甘い香りのなか、炊飯釜から移したごはんが人から人へ手渡されていきながら、すこしずつ形を変えていく。炊きたてのごはんを半づきにする人、1本あたりの分量に分ける人、串に握りつける人。よどみなく流れていく作業のところどころで、女性たちの手が一瞬止まる。それは、手が覚えた重さや堅さに叶っているかどうかを確める間合いだった。わずか数グラムの違いを感じ取り、手元のごはんで補っていく。つやつやと見事なたんぽを、次々にこしらえるベテラン女性の手元に目が釘付けになっていると、「やってみますか」と声をかけられた。

杉串に半分潰したごはんを握りつける。ただそれだけのことながら、難しい。ごはんを握ると、熱さで厚みを忘れてしまう。この手の動き、手の平と指先を一体にするこの感覚は、いつぶりのことだろう。私たちの不格好なたんぽのおかげで、すっかり場が和んでしまった。

店では昭和43年頃まで全てのたんぽを炭火で焼いていたが、現在は毎日2100本ほどのたんぽをつくるため、一部、機械も導入している。しかし要となる握りつける行程は、手作業のみだ。「震災のときにね、ああやっぱり、と思ったんですよ」と柳田さんが続ける。「機械が止まってしまっても、手が覚えていれば再現できるでしょう?手づくりを続けることで、次に繋がるんです」。

他の郷土食、保存食と同様、きりたんぽもまた、家庭でつくられることが少なくなったと柳田さんは言う。いま、郷土の味の担い手は、徐々に専門店や専門家へと移っている。商品はまた、食文化継承のひとつの形でもある。昔、田植えや家造りなど、協同作業によって農や住の営みを支えた「結い」という仕組みが、地域や専門家が手を結び合うことで、固有の文化を風化させないための仕組みに形を変え、現代から未来に引き継がれていこうとしていた。

ちょうど東京の企画会議では「東北らしさとはなにか」そして「商品か、それとも家庭料理か」という論点に糸口が見つけられないままになっていた。答えは現場にある。その言葉をしみじみと痛感した。そしてこれを契機に、食チームの取材の軸足が定まっていったのだった。

取材を終えると、柳田さんが味噌たんぽをご馳走してくださった。焼きたてのたんぽに、ほたほたと甘味噌をつける。ほおばったその味に、「お母さん」と呼んでみたくなるようなやさしさがあった。あと3本は食べられたなぁ。

文:奥村文絵

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメントがスタート。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

21_21 DESIGN SIGHTの月例ディレクターズ会議で、三宅一生、佐藤 卓、深澤直人と企画について話しあったのは、昨年秋。私たちが注目したのは、食材や素材の準備に始まる、ものづくりの「時間」。さらには、食の保存方法に込められた知恵、ものづくりの過程における工夫について。

キーワードを「テマヒマ」に決め、皆で「よし、これだ!」と気持をひとつにしたものの、何をどう展示するか、具体的な構成は、東北へのリサーチの旅と同時に考え、組み立てなくてはならない。さて、着地点はどうなる?! 今回もまた、ドキドキする(良い意味で、です)展覧会準備が始まった。

「食」と「住」の2チームを結成し、私は「住」のリサーチに参加。深澤と話をし、取材の軸を考えた。各地の素材を活かしながら長年つくられてきた生活の道具、生活の品々の現状を知ること。生活に浸透しているものを「テマヒマ」の視点から見つめてみる。効率が優先されてきた現代社会で、なぜそれがつくり続けられているのかを考えること。

まずは、東北6県のものづくりに関して図書館の蔵書で勉強すること1週間。とはいえこれは基礎知識にすぎない。本当に大切なのは、旅先で出会う人々やもの、直接聞く言葉、仕事場の空気や音や匂い、路地に隠れているものだったりするのだから。

東北地方の地図を手に、まずは青森に向かった。昨年夏の「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生」でも協力くださったtecoLLC.の立木祥一郎さんにも再会でき、情報交換をさせていただく。地元の皆さんの温かな協力に支えられていることに改めて感謝しながらのリサーチ開始だ。

この日、青森駅前で最初に目に入ってきたのが、りんごの販売風景だった。私たちも製作現場を訪ねる予定にしていた「りんご箱」。売店の横から裏手にまわってみると、予想通りに空の木箱が積み重ねられていた。

整然と積み重ねられた箱の美しいこと。箱を運搬する台車も味がある。そうそう、と膝を打つ思い。つくられたものの魅力はもちろん、それをつくる道具や周辺の品々からも、人々の生活と道具との関係を知ることができる。

日本国内のりんご生産量の約半分を占め、日本一の生産量を誇る青森県のりんご栽培。はじまりは、明治8年(1875年)、わずか3本の輸入苗木からだった。人々の工夫と努力によって、この地のりんご栽培は発展を遂げ、いまに至る。

その発展を支える道具のひとつが、テマヒマ展でも紹介している津軽型の「りんご剪定鋏」。西洋型の枝切り鋏をもとに、握りのふくらみ、刃のカーブ、大きさなどを改良し、長く使っていても手や腕が疲れない。りんごの生産性を高めた大切な道具だ。

この「りんご剪定鋏」をはじめ、りんごの樹の剪定時に人々に愛用されてきた「ボッコ靴」や「りんご箱」についてはすでに本サイトの「深澤直人、東北へ」でご覧いただいた通り。私にとっても初めて訪ねる場所ばかりだった。

私たちが他にお会いできたのは、「りんご手かご」をつくる弘前市の三上幸男さん。

訪ねたのは、弘前市の中心地から北西に位置し、りんごの一大産地である岩木山のふもと。仕事場は自宅に続くかたちで設けられていた(今回訪ねた方々の仕事場は、自宅の一角に設けられていることが多い)。2階ベランダには干し柿が下がっていた。庭の一角に飾りとして津軽びいどろの浮き球が置かれているところにも、青森らしさを感じた。

「りんご手かご」の素材は地元でとれるネマガリダケだ。竹と言っても笹の一種なので、細い。「ネマガリダケの竹の子、おいしいんですよ」という立木さんの言葉も私の頭にずっとあったのだけれど(笑)、こちらはまた次の機会に......。

細く割った竹を、かごの底の部分から編んでいく。六ツ目編みという伝統的な手法。持ち手は太く、しっかりしている。

「21歳からつくっている」。「昭和5年生まれで、いま81歳」(昨年の取材時)。

三上さんはポツリポツリと語ってくれる。本当はもっと時間をかけて、じっくり話をうかがいたい。部屋の隅に一日座って、その作業を見ていられたらとも強く思う。自分たちの滞在時間に限りがあることに歯がゆい思いをしながら、時間の許すかぎり、力強く細やかな手の動きを眺めさせていただいた。

「趣味は愛車で全国をひとり旅すること」「道の駅で休憩しながら」「クルマを買い替えたから、次の旅行が楽しみだ」。時おり話をしてくれながら、手元の動きが中断することはない。三上さんの向かいでは、奥様が黙々と作業を続けている。

三上さんの手を見せていただいた。ネマガリダケの性質を把握したうえで、編み、曲げ、かごに形づくる作業を60年以上行なってきた手だ。「自分の楽しみのためにも、手かごをつくっている」とも語ってくれた。

プラスチックを始め、様々な素材が開発され、日常の道具に使われるようになったけれど、変わらずこの手かごを使い続けるりんご農家がいる。腕に負担がかからない竹の重さ。それでいて丈夫、収穫したりんごの重みをしっかり支える。

長く使い続けられるのには、理由があるのだ。「竹はしなやかだから、りんごの肌が傷まない」と三上さん。弘前に滞在中、「これじゃないとだめ、という農家がたくさんいる」との話も耳にした。手塩にかけて育てたりんごの、待ちに待った収穫時に、農家が信頼を寄せる大切な手かご。津軽の暮らしを支えてきた道具といってよい。

そう、こうして長くつくり続けられている品々は、使う人々との信頼関係も教えてくれる。テマヒマをかけた道具づくりの一方には、その品を長く、大切に使い続ける人々の存在がある。これは、その後、各県を訪ねるほどに強く感じたことでもある。

文:川上典李子

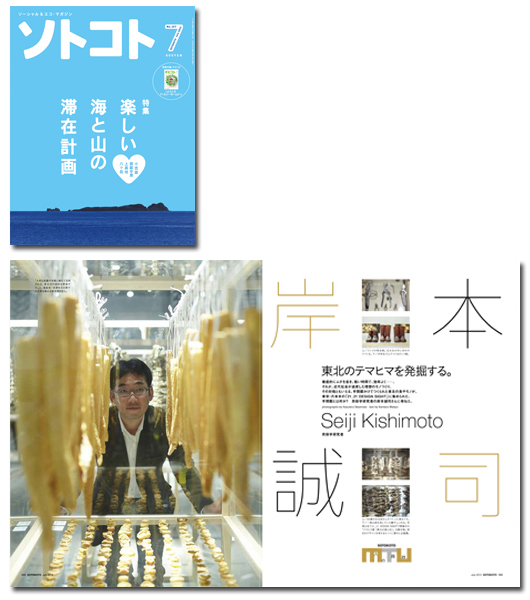

現在開催中の「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」に関連して、本展学術協力の東北芸術工科大学東北文化研究センター 共同研究員である岸本誠司のインタビューが『ソトコト』7月号に掲載されました。

http://www.sotokoto.net/jp/interview/?id=61

2012年6月5日発売

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメントがスタート。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

11月の終わり。東北新幹線「はやて15号」で八戸駅に降り立ち、初めて青森の空気を吸った。ピリリと澄んだ冷気と、今にも雪が降り出しそうな厚い雲。リサーチはまだ始まったばかりだ。この先に待ち受ける酷寒の里山を想像して、思わず身震いをしつつ、目的地である青森県三戸郡南部町へ、車は南西に向かって走る。

東北には菊を食べる文化がある。なかでも山形県の食用菊「もってのほか」が有名で、さっと茹でて酢の物などにして食すのだが、ここ南部町では保存できるよう、菊の色香を閉じ込めて「干し菊」にするという。その作り手である株式会社 東農園の代表、東牧人さんを訪ねると、熟れたリンゴが出迎えてくれた。

果樹栽培と加工を手がける傍ら、先代から干し菊づくりを引き継いだ東さんから、「もう少し早く来れたらよかったなぁ。」とのご挨拶。というのも、11月初めには最後の収穫と加工が終わってしまうのだ。都会の「旬」が、食卓を彩るご馳走のひとつでも、ここ産地の「旬」は自然の営みであり、巻き戻せない暮らしの歳時記。展覧会リサーチは、その後も常に「旬」との追いかけっこになった。

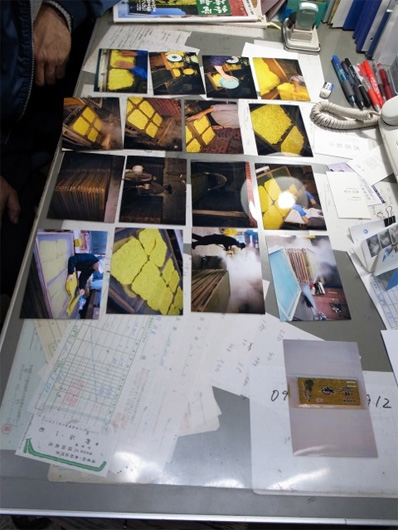

製法を写真で説明していただく。

東さんが作った「干し菊」を見せてもらった。太陽の陽射しを集めたような鮮やかな黄色に思わず声が出た。収穫してすぐに加工しないと、この色は保てないという。長く雪に閉ざされ、ひと昔前までは冬季の食材が限られた東北。保存食中心の暮らしのなかで、干し菊の色香はどれほど食卓を明るくし、食欲をそそったことだろう。

「干し菊づくりは、試行錯誤の連続だったよ」という言葉通り、加工場には長年の創意工夫が積み重なっていた。赤煉瓦製の乾燥庫は、元々リンゴを保管するための小屋だ。

蒸した菊を乾燥させるための網が積み重なる。一度に仕込む量が多いため、網の数も相当数にのぼる。

東さんが、干す前の菊をご馳走してくださった。「僕は、これが大好物なんだ。」蒸しただけの菊を、醤油をつけていただくと、花とは思えないほどの旨味、シャキシャキと立体的な歯ごたえ、甘い香り。驚きです、東さん。一品料理としても満足できますね、これは。

南部町の干し菊の材料は、食用菊の中でも最高級の「阿房宮」。東さんはその栽培から手がけ、なるべく農薬を使わずに育てている。収穫後の圃場へ連れていっていただくと、来年に向けて、すでに畑の手入れが始まっていた。

花の部分だけを丁寧に摘み取られた阿房宮。満開の時季には、この畑が一面、大輪の黄色い花で埋め尽くされることを想像すると圧巻だ。

東さんに依れば、干し菊をつくる生産者は減る一方だという。栽培から加工まで、全てが手作業で人手を要する一方、決して高く売れるものではない。だからこそ、作り続けるのには信念が必要になる。「でもね、こんなにおいしいものをなくす訳にはいかない。これは南部の文化だから。」土地に生まれ、土地を引き継ぐ。東さんの言葉と節くれ立った大きな手に、覚悟のような思いがにじみ出ていた。写真下は西部裕介による撮影の様子。

翌朝、むつ市内の朝市を散策してみると、生の食用菊が並んでいた。ここは南部町から北へ約120km、下北半島の付け根にあたる。新鮮で豊富な食材が簡単に手に入る時代のなかで、手間ひまをかけて干し菊を作り続けることとは...。「文化を繋ぎたい」という東さんの言葉が、再び心にずんと響いた。そうだ。展覧会で伝えるべきものが、少し見えた気がした。

文:奥村文絵

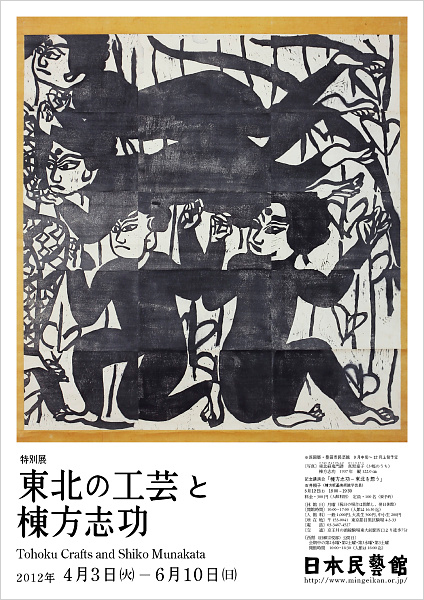

現在、目黒区駒場の日本民藝館では、特別展「東北の工芸と棟方志功」が開催されています。本展では、東北地方の堅実な暮らしの中から生まれた丹念な手技による諸工芸品の数々が、青森の生んだ世界的な版画家 棟方志功が故郷東北への祈りを込めて制作した版画作品とともに展示されています。いずれの作品にも、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」の展示作品に通じる、力強さと美しさが宿っています。ぜひあわせてご覧ください。6月10日(日)まで、月曜休館。

日本民藝館ウェブサイト http://www.mingeikan.or.jp/