contents

2012年10月 (23)

10月上旬、港区立青南小学校の5年生93名が来館して「田中一光とデザインの前後左右」を見学しました。会場では、大きく拡大されたポスター作品と、いくつかのテーマについてのスタッフの説明をとおして、これまで描いてきた「絵」とは違う方法でのポスター表現を感じ取ります。最後は各自が自由に鑑賞しながら、気になる作品について気付いたことをメモしました。

この体験をふまえ、その後の授業で「これからの日本」についてそれぞれの思いを表現する砂絵を制作し始めた5年生たち。田中一光の作品の持つ力を、展覧会の会場で実物を観て直接吸収することで、「色や形に注目し、考えを表現する」という一歩進んだ課題に自然に取り組めたようです。完成した砂絵は、校内の展覧会で展示されます。

校内の展覧会の様子と、いくつかの作品を21_21 DOCUMENTSでご覧いただけます。

21_21 DOCUMENTS「小学5年生たちのポスター作品」

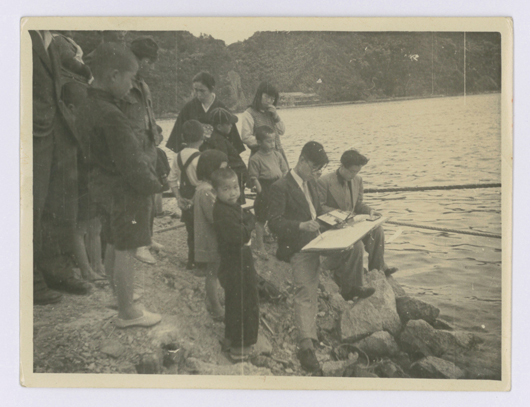

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

雑誌撮影で郷土料理・奈良のソーメン料理を先生手作りで(打ち上げ)。

ベランダで朝食の時間です。先生の手料理です。

いい気持ちの小山がフレーフレー田中と応援団風にエールをおくっている風景。うれしそうな先生。

Vハウスから、朝夕に真正面に富士山が見えました。

外でバーベキュをよくやりました。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

田中先生がベネチアビエンナーレの受賞記念で作って下さった香合です。

「ひょっとしたらものすごいものかもしれない」とおっしゃっていました。中国のお土産です。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

21_21 DESIGN SIGHTディレクターの三宅一生と、国立西洋美術館長の青柳正規氏が、日本におけるデザインの重要性を広く伝えるとともに、国立デザイン美術館設立に向けて機運を高めることを目的として「国立デザイン美術館をつくる会」を発足しました。

最初の活動として、第1回パブリック・シンポジウムが開催されます。

第1回パブリック・シンポジウム「国立デザイン美術館をつくろう!」

日時:11月27日(火)18:30〜21:00

場所:東京ミッドタウンホール Hall A

登壇者:三宅一生(デザイナー)、青柳正規(美術史家/国立西洋美術館長)、

佐藤 卓(グラフィックデザイナー)、深澤直人(プロダクトデザイナー)、

工藤和美(建築家)、皆川 明(ファッションデザイナー)、田川欣哉(デザイン

エンジニア)、鈴木康広(アーティスト)、関口光太郎(アーティスト)

司会:柴田祐規子(NHKアナウンサー)

主催:国立デザイン美術館をつくる会

参加費:無料

定員:650名(事前申込制/先着順/自由席)

詳細・お申し込み:「国立デザイン美術館をつくる会」ウェブサイト

【パブリック・シンポジウムに関するお問合せ】

NHKエデュケーショナル特集文化部 TEL: 03-3481-1141 FAX: 03-5478-8534

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

アートディレクターとして無印良品の産みの親であり、多くの才能と出会わせていただいた。

モノづくりでもたくさんのご指導をいただいたが、このスケジュール帳は、先生自らデザインされ「これなら、いつからでも使えて、売れ残りや売り不足も心配ありませんから、その分、お安くして下さい。」とおっしゃりながら提供いただいた。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

なつかしい一光さん 海上雅臣

1964年7月〜1971年3月まで銀座・壹番館洋服店の3階に僕は壹番館画廊を開いた。この画廊は、当時まだ素材や技法別に画廊が存在していたのに対し、現代美術は、もっと自由な形で発表することに意味があると考え、それを目的にこの画廊は開いた。1962年に僕はパリに行き、その地の画廊のあり方を見てきた。

ビルの借り賃を払うため、年52週のうち半分を貸画廊、半分は支持する作家の発表展の為に使った。貸画廊の展示期間は1週間、僕の企画展は2週間。このようにふりわけたので、ジャーナリストの人達は、2週間の展示の時には、積極的に取材してくれた。一光さんもよく壹番館画廊に通ってくれた。

あるとき僕に、壹番館画廊のアルバムを本に作りたい、協力させてくださいと言った。その時僕は貸画廊で使ってくれた人達に、企画展だけのアルバムを作っては気の毒と思い遠慮したが、今になってみると大変惜しいことをした。一光さんは純粋な気持であたたかく見守ってくれていたのだ。その期待に応えなかった僕の優柔不断さを残念に思う。あの時一光さんのデザインで、銀座における僕の活動をアルバムとして残されていたら...と今にしてつくづく思う。

一光さんはなつかしい存在だが、手元に写真は一枚もない。

一光さんは僕が井上有一を推していることに共感して一字大作を買ってくれた。一光さんの突然の死は僕を驚かせ、いろいろな事を思い出させた。

(テキストは全て提供者による)

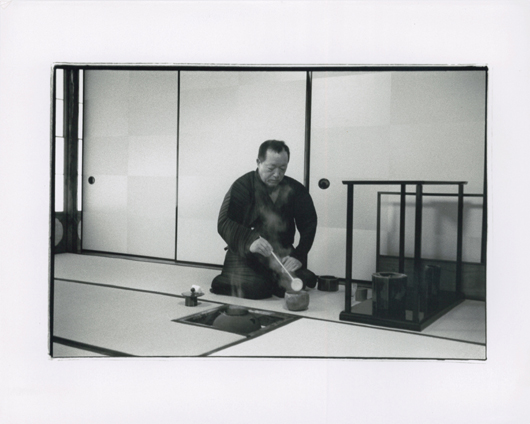

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

一光先生他、錚々たるメンバーで披いた初釜でした。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

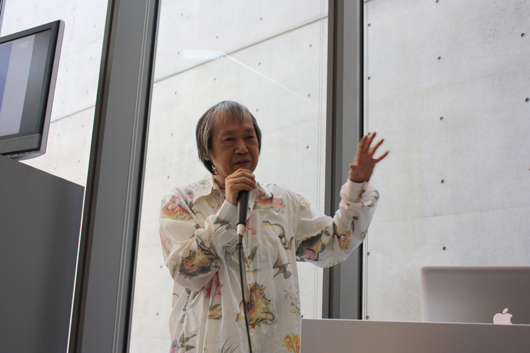

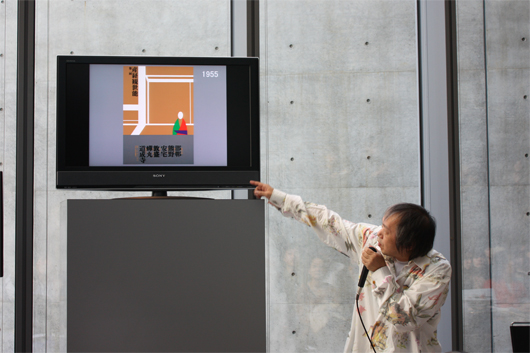

2012年10月20日、デザイナー 祖父江 慎によるカンバセーション「あいまいな日本文字と一光さん」を開催しました。

田中一光と実際に対面したことや仕事をしたことはないが、田中は色見本帳やファンシーペーパーの開発、ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)の開設など、現在のデザインの場を整えた重要な人物だと語る祖父江。「宿命的なのは日本の文字である」という田中の言葉を引用し、数ある田中の仕事から文字を使った作品を、独自にリサーチした資料を交えながら、「一光さんと日本文字のたたかい」として紹介しました。

祖父江は、1953年から年代順に田中のポスター作品を紹介しながら、田中一光初期の作品にみられる特徴「正方形構成や区切り」「たくさんの色」「ぼかし」が、後期には「柔らかく」「あいまい」になっていくことに言及。また、印字の手法としては活字や写植から自身の書体「光朝」体をつくり、一方で筆文字や墨戯を多用したことなどを解説し、本展でもご覧いただける田中一光の文字の探求の軌跡を辿りました。

質疑応答の時間には、「DTPの時代の今、文字について若い人たちにどんなことを教えているのか?」という質問に答えて「実は、若い人には文字好きが多い。コンピュータが普及して手書き文字を使うことが少なくなった近年、文字が身近に感じにくくなってしまった若い人たちの中では、手書きへの欲求が高まってきている」と話しました。

田中一光の仕事を、文字を軸に様々な視点から見つめなおす機会となりました。

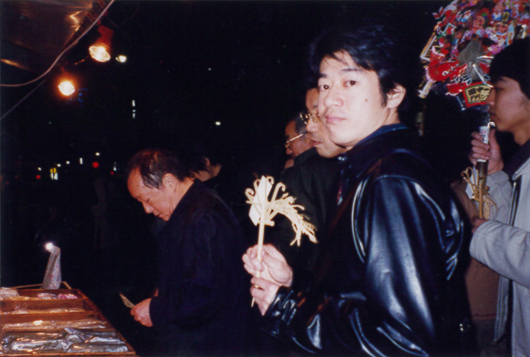

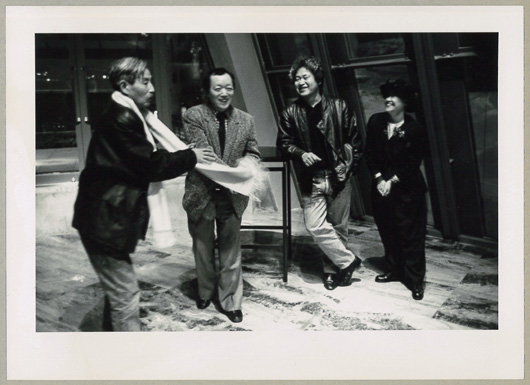

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

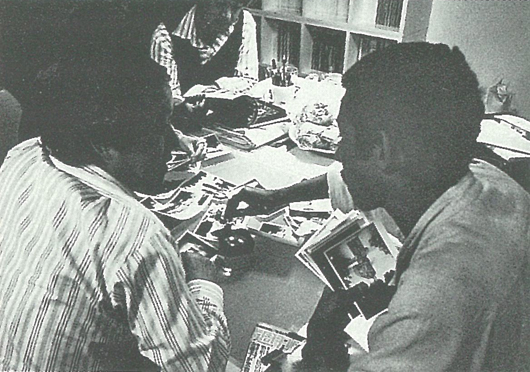

月刊『室内』連載「現代の職人」の撮影。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

毎年恒例、酉の市のお参り。スタッフ全員にも小さな熊手を。

ベルリンでの個展前に、坂 茂氏設計の日本館を見にハノーバー万博へ。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

現在開催中の企画展「田中一光とデザインの前後左右」が『デザインノート』45号にて掲載されました。

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

アトリエ座公演ペレアスとメリザント。田中さんは老王アルケル。

カネボウ入社当時。どのスナップにも二人が並んでいます。

カネボウ入社当時。どのスナップにも二人が並んでいます。

ツーショットの写真の中で一番気に入っています。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

2012年10月13日、「田中一光とデザインの前後左右」展カンバセーション 三宅一生+Reality Lab.を開催しました。

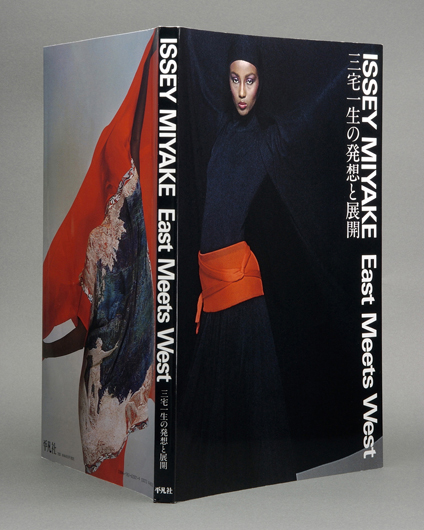

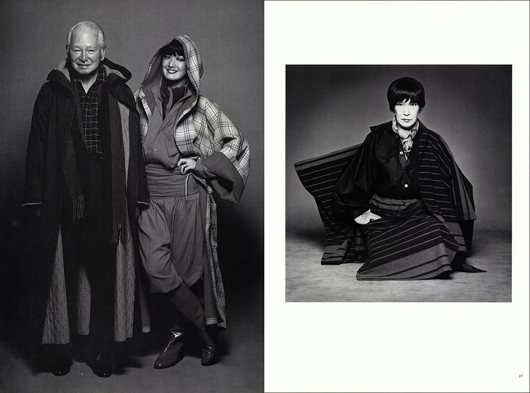

はじめに、三宅一生と小池一子が登壇し、田中一光との出会いや仕事について語りました。田中一光の発案で制作されたという書籍『三宅一生の発想と展開 ISSEY MIYAKE East Meets West』(1978年、平凡社)は、日本の産地から生まれる世界服、ISSEY MIYAKEを「人間的に共鳴する人々に着てもらいたい」という三宅の思いをベースに、様々な人々が関わり、田中の強いビジュアルの編集力によってまとめられたといいます。

次に、今回の特別出展者、Reality Lab.のメンバーを紹介。菊池学(テキスタイル・エンジニア)、山本幸子(テクニカル・エンジニア)を中心に、ベテランと若手のスタッフが参加する研究開発チームです。

「僕らの仕事には、職人や日本の技術との協力が欠かせない」(菊池)と言うように、再生ポリエステルからつくられるが職人の加工技術によって新たなテキスタイル素材に生まれ変わり、立体折り紙のアルゴリズムと服の構造を生かした折り畳みの技術によって、新たな衣服「132 5. ISSEY MIYAKE」が誕生する過程を説明しました。

続いて若手のスタッフ、板倉、河原、塩ノ谷、高橋が、展覧会に特別出展した「IKKO TO LONDON」について、実際のサンプルや衣服を用いながら、田中のグラフィックデザインに着想を得て、衣服がつくられる様子を語りました。最後に、現在進行中のもう一つのプロジェクト「陰翳 IN-EI ISSEY MIYAKE」も紹介しました。

Reality Lab.設立時に、三宅から「アップサイクル」というテーマを与えられたと菊池は言います。それは「リサイクルとは全く異なる。『創造』を入れることが最も重要であり、よりよいもの、より幸福価値のあるものをつくること」(菊池)。このテーマが田中のデザイン世界と交わり、新しい価値が生まれるプロセスに、小池は「一光さんが生きていると感じた」とトークを締めくくりました。

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

西武劇場からフリーになり、時折いただく寸評は勇気の素でした!

(コメント、キャプションは全て提供者による)

21_21 DESIGN SIGHT周辺施設での展覧会のお知らせ

企画展「田中一光とデザインの前後左右」と関わりの深い2つの展覧会が、東京ミッドタウン内の会場で開催されています。

東京ミッドタウン・デザインハブ第36回企画展

「ムサビのデザイン 武蔵野美術大学のデザインコレクションと教育」

(東京ミッドタウン・デザインハブ)

武蔵野美術大学が今年4月に東京ミッドタウン・デザインハブの構成機関に加わったことを記念して開催される本展では、武蔵野美術大学 美術館・図書館の、約 40,000 点を超えるデザインコレクションより選ばれた、ポスター、椅子、雑誌、工業製品、椅子という時代を色濃く反映する媒体を通して、1950年代から70年代までの30年間を見つめ直します。田中一光のポスター作品や、数多くの同時代の名品を、「田中一光とデザインの前後左右」展と合わせてぜひご覧ください。

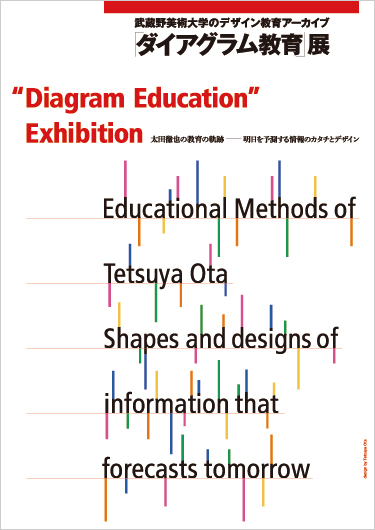

ダイアグラム教育 太田徹也の教育の軌跡/明日を予測する情報のカタチとデザイン

(武蔵野美術大学 デザイン・ラウンジ)

「田中一光とデザインの前後左右」で企画協力をしている太田徹也が講師となり、武蔵野美術大学が実施したカリキュラム「ダイアグラムデザイン」。太田の指導のもとで「いかにデータを自分のものとし、制作者として個性とオリジナリティを自問し、文字・色彩・形態の選択と解釈を行うのか」という問いについて、学生たちは作品制作を通して考察を続けてきました。この「ダイアグラム」教育の現場を紹介します。

会場:東京ミッドタウン・デザインハブ、武蔵野美術大学 デザイン・ラウンジ

東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階

会期:2012年10月5日[金]-11月4日[日] 11:00 - 19:00(会期中無休)

入場料:無料

【お問い合わせ】

武蔵野美術大学 デザイン・ラウンジ

TEL:03-3470-7221

http://d-lounge.jp/

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

一光さん、後輩の京都芸大連(連長木田安彦)と徳島の阿波踊へ。

祇園祭宵山見物の一光さん。

お好み焼き大好き人間の一光さん。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

1977年私が毎日デザイン賞を受けた折、一光さんは「一生さん、本をつくりましょう!」と。あれよあれよという間に編集の分室をしつらえ作業がスタート。翌年完成したのが『三宅一生の発想と展開 ISSEY MIYAKE East Meets West』(平凡社)の本。

Model: Iman Abdulmajid

着る人:左頁 白洲次郎、北村みどり、右頁 白洲正子/撮影:操上和美

(コメント、キャプションは全て提供者による)

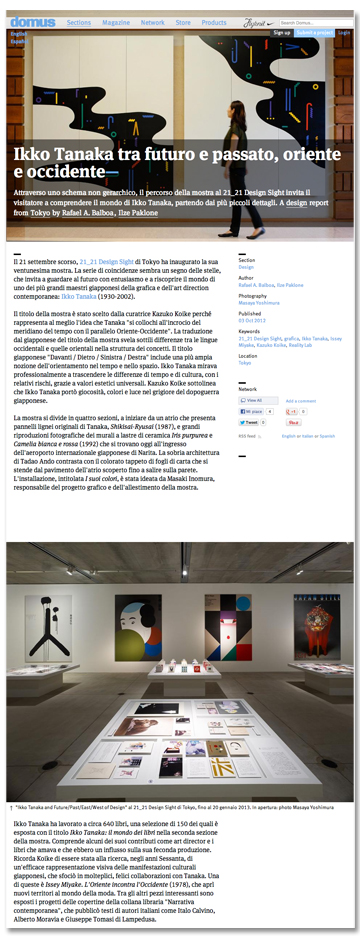

現在開催中の企画展「田中一光とデザインの前後左右」が、イタリアのウェブサイトdomusに紹介されました。

http://www.domusweb.it/it/design/ikko-tanaka-tra-futuro-e-passato-oriente-e-occidente/

domus

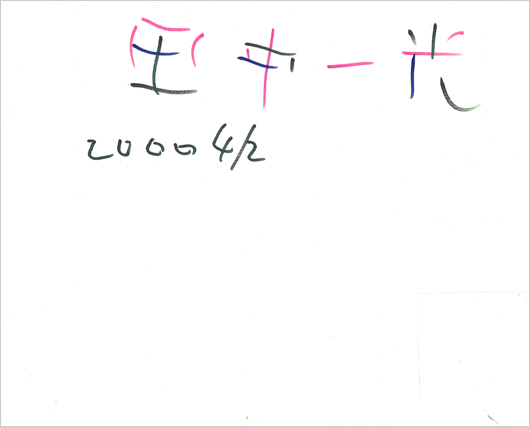

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

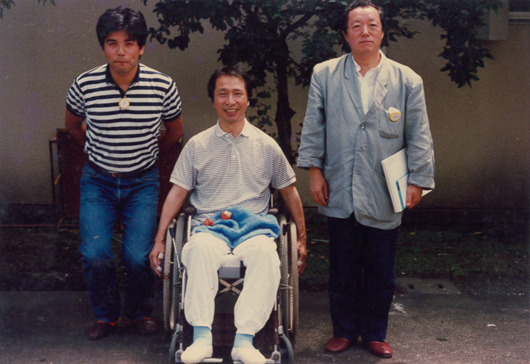

スポーツの苦手な先生は、すごく緊張したという。ルソン島にて。

静岡の伊東重度センターにまで様子を見にきてくれた。

個展をやったとき、特別サービスをいってサインをしてくれたもの。

下手くそな個展であっても見にきてくれた先生がなつかしい。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

「日本のデザイン展--伝統と現代」の準備のためモスクワへ。

門司港ホテルのオープニングセレモニーの後荻市を訪れる。

粟辻 博邸にて茶会。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

2012年9月29日、「田中一光とデザインの前後左右」展オープニングトーク「祝福された時間と創作」を開催しました。

本展ディレクターの小池一子はまず、「過去の偉業だけではなく、今この時代に何を提案できるか」を考えてまとめたという展覧会コンセプトを解説。戦後のモノクロームの社会から色のある美しい生活世界を思い描き、創作に生きた、田中一光の「祝福された時間」について語りました。

本展で会場構成とグラフィックデザインを手掛けた廣村正彰は、田中一光デザイン室で過ごした11年間を振り返り、「その時代時代で田中先生が何を考え、仕事を通して社会とどのように接してきたか、『前後左右』の『前』(=Future)をいかに展示するか」を熟考したと話しました。

続いて、田中一光の作品やデザイン室の資料を保管する「DNP文化振興財団」でのリサーチプロセスを紹介。小池は「このアーカイブがあってこそ実現した展覧会」とアーカイブの重要性を説き、廣村は「給与明細や鉛筆の一本一本まできちんと保管している」アーカイブのあり方に、驚きとともに敬意を表しました。

廣村はまた、手書きから活字、写植、フォントまで、「デザイン人生を通して文字に強い興味を持ち続けた」田中の姿を、展覧会ポスターの「T」(光朝)と「一」(活字)で表現したと語りました。1960年代に田中と出会い、芝居好きで意気投合したという小池は、「アートディレクターは、イタリアンオペラのアリアを聴いて、劇場を出たら屋台でおでんをつっつくようなダイナミックさを持つこと」という田中の言葉を紹介しました。

トーク後半は、田中の代表作として知られる5点のポスターを中心に、様々なエピソードを交えながら展開。田中がスタッフに突然紙を切るよう指示し、四角や三角、丸など、最も基本的な造形から生み出した傑作「Nihon Buyo」などの例をあげ、手作業から新しい発想や展開が生まれるデザインプロセスの可能性を示唆しました。

また、展覧会では紹介しきれなかった「田中一光デザイン室のお昼ご飯」(小池)や、「仕事の前にお礼状、料理、本棚の整理」(廣村)をしていたという田中の素顔にも触れました。満員の会場は、何よりも人が好きで、人が集まって創造する場づくりに情熱を傾けた、田中一光の暖かさに包まれました。

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

(キャプションは全て提供者による)