contents

2014年6月 (10)

2014年7月4日より、いよいよ開催される「イメージメーカー展」。開幕を間近に控えた本展の参加作家と、それぞれの作品の見どころを紹介します。

フォトグラファーハル

工学部機械科卒業という異色の経歴を持つ写真家のフォトグラファーハルは、学生時代から異文化に興味を持ち、中東やインドへの旅を通じて写真への情熱を育みました。写真は、旅の先々で出会う人々と恥じらいや言語の壁を超えてコミュニケーションする鍵だったのです。大学卒業後は広告制作会社で写真の技術を磨き、セレブリティやファッションアイコンの撮影を通して、テーマは次第に人物に絞られていきました。

ハルの撮影する写真には、愛と平和という人類の普遍的なテーマのもと、年齢や性別、人種、外見など、ありとあらゆる違いを超えたカップルが登場します。2004年、狭い空間でカップルを撮影した「Pinky & Killer」に始まるシリーズは、より狭小でプライベートなバスタブの中で撮影する「Couple Jam」に発展。さらには、カップルを真空パックして撮影する「Flesh Love」に展開しました。

本展では、「Flesh Love」のほか、カップルが愛してやまない日用品を一緒に真空パックした新シリーズ「Zatsuran」より、近作計7点をご紹介します。

「私はカップルを密着させ一体化させる事で愛のパワーを視覚化しようと試み続けている。その密着させる手段の一つとしてカップルを真空パックすることにした。袋の中では呼吸が出来ないのでその状態は数秒しか保てない。だからその様子を写真に収めて行く。そしてさらに強い愛を表現する方法は無いか試行錯誤していたときに、一生を終えた星がビックバンを起こしその後収縮してブラックホールになり、あらゆる物を吸い寄せるという話を思い出した。そこで二人が生活する上で身の回りにある物たちをもろごと真空パックしてみることにした。スタジオに家の物をすべて持ち込む事は出来ないのでパックされる物は彼らに取捨選択され、そこからも彼らの個性がより凝縮していく。一緒にパックされた物等はカップルの共通言語で真空パックし密着されるという事は新たなカップルの愛の表現の形である。また、入れる物の選択や配置はするものの、空気を抜く過程で 計算外の動きをするため偶然性が極めて高い。その様子は一見雜乱としている様だが自然界の仕組みのように必然性と秩序があると思う。これは2人の雜乱とした小宇宙なのである。」------フォトグラファー・ハル

2014年7月4日より、いよいよ開催される「イメージメーカー展」。開幕を間近に控えた本展の参加作家と、それぞれの作品の見どころを紹介します。

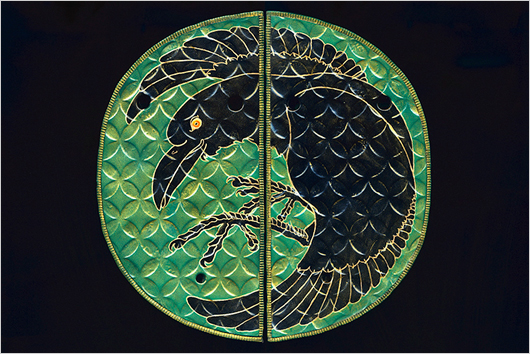

舘鼻則孝

まだ20代という若さの舘鼻則孝は、歌舞伎町で銭湯「歌舞伎湯」を営む家系に生まれました。人形作家である母親の影響で幼い頃から手でものをつくることを覚え、15歳の時から服や靴の制作を独学で始めました。東京芸術大学で絵画や彫刻を学んだ後、染織を専攻し、花魁に関する研究とともに日本の古典的な染色技法である友禅染を用いた着物や下駄を制作しました。

2010年、大学卒業とともに自身のブランド「NORITAKA TATEHANA」を立ち上げ、自らのアプローチによりレディー・ガガの専属シューメーカーとなります。全ての工程が手仕事により完成される靴は、ファッションの世界にとどまらずアートの世界でも注目され、ロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館やニューヨークのメトロポリタン美術館などに永久収蔵されています。

本展では、代表作「ヒールレスシューズ」のシリーズを制作プロセスとともに展示するほか、下駄やブーツ、ヘアピンなど、多数の新作を発表します。注目は、身体に関する舘鼻の研究と造形力が存分に発揮されたインスタレーション「アイデンティティーカラム」。彫刻ともオブジェとも捉えられる、舘鼻の新境地をご堪能ください。

なお、地下ロビーには、「ヒールレスシューズ」試着コーナーを設けます。

右:舘鼻則孝「シンデレラ」2014年

舘鼻則孝が出演する関連プログラム

トーク「展示を語る/日本文化と伝統芸術の未来」

日時:7月19日(土)14:00-15:30

出演:舘鼻則孝

>>詳細ページ

2014年7月4日より、いよいよ開催される「イメージメーカー展」。開幕を間近に控えた本展の参加作家と、それぞれの作品の見どころを紹介します。

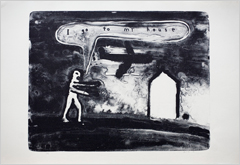

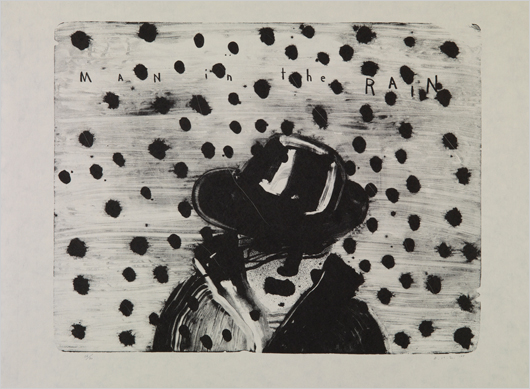

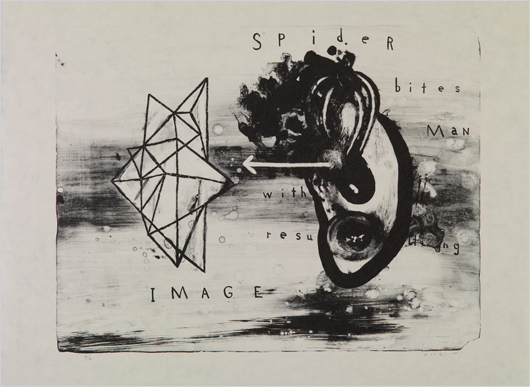

デヴィッド・リンチ

映画監督として知られるデヴィッド・リンチは、画家を目指してペンシルベニア美術アカデミーで学び、若い頃から絵画や写真、アニメーションや立体作品など、様々な方法で独自の表現活動を続けてきました。現在も映画監督としてはもちろん、写真家、音楽家、画家、デザイナーとして分野を超えて活躍しています。リンチは多岐にわたる活動を通じて、神秘的であると同時に心をかき乱すような、奇妙であると同時に詩的でもある宇宙を創出しています。

2007年、パリのカルティエ現代美術財団で、リンチの絵画、デッサン、写真、短編映像を集めた大回顧展「The Air is on Fire」が開催された際、彼はパリのモンパルナスにあるリトグラフのアトリエ「IDEM」に遭遇します。そこでは、ピカソやマティス、シャガールらの作品を生み出した印刷機が、今も稼働しています。それ以降、リンチはこのアトリエで毎年リトグラフを制作しています。本展では、物質の歓喜と実験的試みへの探究心が波打った彼のリトグラフ作品24点を、カルティエ現代美術財団から特別にお借りして展示します。

「これにより、リトグラフという全く新しい世界、魔法のようなリトグラフの世界、石の魔法の世界が開かれた。この発見は、実にすばらしい出来事だった。リトグラフという水路が切り開かれ、さまざまなアイデアが流れ出し、それが百枚ほどのリトグラフへと結実した。リトグラフとは、使用する石、制作する場所、制作者のコンビネーションであり、この雰囲気からこれらのアイデアが生まれてくる。この出会いが、手を生きた道具に変え、偶然の要素、手さぐりの試みの可能性を引き出してくれる」------デヴィッド・リンチ

なお、6月25日から7月14日まで、渋谷ヒカリエの8/ ART GALLERY/ Tomio Koyama Galleryで、IDEMの機械と裸婦をモチーフにした写真シリーズ「NUDE - ATELIER IDEM 2012」と近作のリトグラフを中心とした「デヴィッド・リンチ展」が開催されます。あわせてご覧ください。

©2014 Collection Foundation Cartier pour l'art contemporain. All Rights Reserved

©2014 Collection Foundation Cartier pour l'art contemporain. All Rights Reserved

関連情報

「デヴィッド・リンチ展」

2014年7月4日より、いよいよ開催される「イメージメーカー展」。開幕を間近に控えた本展の参加作家と、それぞれの作品の見どころを紹介します。

ロバート・ウィルソン

『ニューヨーク・タイムズ』紙に「実験演劇界の巨匠であり、舞台での時間と空間使いにおける探求者」と評されたロバート・ウィルソンは、舞台美術家・演出家兼ヴィジュアル・アーティストとして世界で最も名高い人物の一人です。ダンス、ムーブメント、照明、彫刻、音楽、テキストなど、様々な芸術媒体を自由に統合して型破りな舞台作品を創作している彼は、まさに本展のテーマにぴったりのイメージメーカーです。

圧倒的な美意識で見る者の感情をかきたてるイメージをつくりだし、世界中の観客と批評家から絶賛されるウィルソン。彼の素描、絵画、彫刻作品はまた、世界各地で繰り返し展示され、数えきれないほどのプライベートコレクションや美術館に収められています。

本展では、ウィルソンの多岐にわたる創造性がいかんなく発揮された「ビデオポートレート」シリーズを日本初公開します。照明、衣装、メイク、振り付け、ジェスチャー、テキスト、声、セット、物語など、あらゆる芸術の手法が完璧に融合した作品は、映画のように時の流れを感じさせつつも「凍った瞬間」を捉える写真の要素もあわせもつ、まさにウィルソンの「決定的作品」と呼ぶにふさわしいものです。

本作は、会場に応じたサイトスペシフィックな展示も大きな見どころのひとつ。今回は、クリエイティブプロデューサー マシュー・シャタックの来日により、安藤忠雄の建築空間との奇跡のコラボレーションが実現しました。

マシュー・シャタックが出演する関連プログラム

ギャラリーツアー「ロバート・ウィルソン ビデオポートレート」

日時:2014年7月4日(金)18:00-19:30

出演:マシュー・シャタック(クリエイティブプロデューサー)、エレーヌ・ケルマシュター(キュレーター)

>>詳細ページ

2014年7月4日より、いよいよ開催される「イメージメーカー展」。開幕を間近に控えた本展の参加作家と、それぞれの作品の見どころを紹介します。

三宅 純

現在、パリを拠点に活躍している三宅 純は、ジャズトランぺッターとして活動開始後、作曲家としても頭角を現し、映画、CM、ダンス、舞台、アニメなど、様々なジャンルの作品に楽曲を提供しています。ソニー、パナソニック、トヨタ、資生堂、キリンビールなどのテレビCMに3000作以上のオリジナル曲を提供し、多くの日本人は知らないうちに三宅の曲を耳にしていることになります。近年では、ヴィム・ヴェンダース監督作品「ピナ/踊り続けるいのち」の主要楽曲も印象的です。

本展の参加作家、ジャン=ポール・グードやロバート・ウィルソンとも親交の深い三宅は今回、グードのメイン作品「ワルツァー(ワルツを躍る人)」のために新曲を制作します。21_21の静謐な空間に響き渡る三宅の新曲に、どうぞご期待ください。

なお、この新曲は、8月20日にP-VINE RECORDSより発売の「Lost Memory Theatre act-2」に収録されます。CDのアートディレクションはジャン=ポール・グードが手がけます。また、8月21日から31日まで、神奈川芸術劇場では、三宅の音楽そのものの舞台化に挑んだ「Lost Memory Theatre」が開催されます。こちらの宣伝ヴィジュアルも、もちろんグードの作品です。この夏、音楽、舞台、展覧会で、グードと三宅のつくりだす世界観を、存分にお楽しみください。

三宅 純が出演する関連プログラム

トーク「三宅 純×白井 晃 音楽と舞台のイメージメーカー」

日時:2014年7月26日(土)14:00-15:30

出演:三宅 純(作曲家)、白井 晃(演出家、俳優)、生駒芳子(ジャーナリスト)

>>詳細ページ

関連情報

舞台『Lost Memory Theatre』

2014年8月21日(木)- 31日(日)

場所:KAAT神奈川芸術劇場ホール

原案・音楽:三宅 純

構成・演出:白井 晃

テキスト:谷 賢一

振付:森山開次

出演:山本耕史、美波、森山開次、白井 晃、江波杏子 ほか

演奏:三宅 純 ほか

>>神奈川芸術劇場ウェブサイト

2014年7月4日より、いよいよ開催される「イメージメーカー展」。開幕を間近に控えた本展の参加作家と、それぞれの作品の見どころを紹介します。

ジャン=ポール・グード

希代の「イメージメーカー」として知られるジャン=ポール・グードは、1960年代にイラストレーターとしてのキャリアをスタートし、70年代には伝説的なアメリカの「エスクワイア」誌のアートディレクターとして活躍しました。80年代を代表するグレース・ジョーンズとの一連の仕事や、90年代に広告の世界を賑わせたシャネルの香水の広告などは、記憶に新しい方も多いでしょう。

本展では、グードのプライベートな生活での出会いが色濃く反映された動く彫刻「ワルツァー(ワルツを踊る人)」が一番の見どころ。グレース・ジョーンズ、ファリーダ、カレンといった彼が崇拝する「スリー・ミューズ(三人の女神)」たちをモデルにした人形が、まるでオルゴールのようにクルクルと回りながら踊ります。

この他、グードの代表的手法として知られる、フィルムを切り合わせた「カットアップエクタ」のシリーズや、パリの有名百貨店「ギャラリーラファイエット」の広告をモチーフに、16台のモニターを連動させてパリの地下鉄の風景を再現する「サブウェイインスタレーション」など、まさに見どころ満載の展示です。

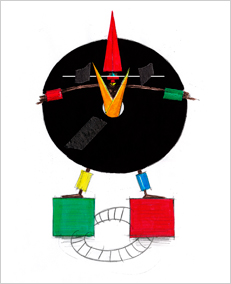

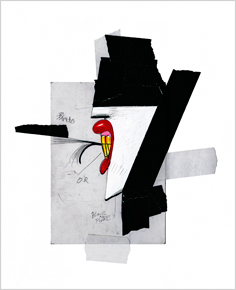

右:ジャン=ポール・グード、ドローイング、パリ、2013年

右:ジャン=ポール・グード、ドローイング、パリ、2013年

右:ジャン=ポール・グード、ドローイング、パリ、2013年

ジャン=ポール・グードが出演する関連プログラム

オープニングトーク「イメージメーカー」

日時:2014年7月5日(土)14:00-15:30

出演:ジャン=ポール・グード、エレーヌ・ケルマシュター

>>詳細ページ

2014年6月8日、イネと稲作の歴史の研究の世界的な第一人者である、植物遺伝学者の佐藤洋一郎と山形・鶴岡の地場野菜を駆使したイタリア料理店「アル・ケッチァーノ」のオーナーシェフ 奥田政行を迎え、本展ディレクターの竹村真一と共に、トーク「コメ文化の来し方、行く末」を開催しました。

トーク前半は、佐藤と竹村により稲作の歴史をイネの原種から紐解いていきました。豊富な日光によって育つイネは、もともと日陰者であったことに始まり、環境や気候変動におけるイネの変遷例として、東南アジアの浮き稲や陸稲に触れました。

後半は、奥田と竹村によって食の話へと移りました。「人間は植物のエネルギーを、食を通じて受け取っている」と語る奥田は、食べ手の様子や体調を見、その相手に合った料理を植物の状況を見ながらサーブしているそう。日本のスピリットともいえるコメは、「口内調理」の根幹となるものと考えており、共に出されるおかずを口内で咀嚼することによって、米自体の味も変化する類いまれなものと語りました。

そして、多様な食生活が享受できる現代において、米の品種も合わせて考えることは重要であり、品種を守ることはそれぞれを食べることであり、食べ手の文化を見直すのも尊いのではないかと話を結びました。

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」達、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

【最終回:2013年12月3日】

*寺田本家(千葉県香取郡神崎町)

神崎町に300年以上つづく酒蔵で、当代は24代目。昔ながらの酒造りを実践し、全て無農薬、無添加、生酛造りによって醸された酒のみ。海外での評価も高い。

酒蔵の朝

朝6時、夜明け前の寺田本家。蔵に入ると煌々とした電灯のもと、蔵人たちの仕事にはすでに勢いがついていた。41歳の当主、優さんを筆頭に、寺田本家の蔵人たちは2〜30代と若い。蔵のなかを悠然と歩くのは優さんくらいで、その周りをきびきびと蔵人たちが動き回る。ちょうど洗ったコメを直径2メートルの甑(こしき)に入れて蒸し上げる作業が始まった。「ほいさ」「あいよ」と合いの手を入れながら、呼吸を合わせてコメをリレーしていく様子に、ふと新体操の競技者を思い重ねた。蔵人の手が足が、次の動きを見ている。そのしなやかな動きは、毎年10月から3月まで毎日続く酒の仕込みに鍛えられたのだろう。仕上がりを均一にするため、頭(かしら)が甑に半身を投げるようにしてコメを敷き均していく。やがて甑の晒(さら)しを、たっぷりの湯気が膨らませた。

歴史に山あり谷あり

寺田本家が現在の場所で酒造りを始めたのは江戸時代の延宝年間(1673〜81)というから、およそ300年が経っていることになる。江戸時代、徳川氏による利根川整備によってコメづくりが盛んになると同時に、江戸と関東各地を繋いだ利根川の水運によって、流域一帯は物資や文化の交通路として賑わった。「それに加えて、ここは水が良いんですよ。神崎神社が建つ裏山の、神崎森の水脈から仕込み水をいただける。それも長く続けてこられた理由だと思います。」と24代目を受け継ぐ優さん。その間の震災、戦争、流通や酒造制度の変化を考えれば、その歴史が平易な道でないことは分かる。しかも高度経済成長期には酒離れが進み、廃業の覚悟に追い込まれたという。それを持ち直したのは、酒造りを原点に戻した先代の決断だった。

あえて選んだ手間ひまの道

現在の寺田本家の酒をひとことで言い表すなら、「昔ながら」という言葉になる。春から秋までは、無農薬のコメを自社田と周辺農家で栽培し、冬から翌年の春まで酒を仕込む。人工的な添加物を一切与えず、蔵に染み付いた乳酸菌をはじめ、天然の微生物の力だけでコメをアルコール発酵させていく。自然界の菌は培養された麹と違って管理が難しく、時間も手間もかかる。それでもこの製法にこだわるのは、「自然界に存在するたくさんの菌が上手に連携することでコメが糖化し、発酵してアルコールになる、それが日本の酒です。私たちはそこに遡った本来の酒造りをしたいのです。」優さんは先代の改革をさらに推し進め、5年前からは農薬を使わない稲に自然発生する稲麹を自家培養して酒造りをしている。ここまで自然の循環に徹した酒造りは、今ではほとんど見られない。

道具はからだの一部

優さんたちは、道具も大事にする。例えば前述の蒸し米用の「甑(こしき)」をアルミ製から杉桶に変えたのは「アルミ製は内外に温度差が生じるため、鍋肌に近いところのコメが水っぽくなる」という理由からだ。今や数えるほどしかいなくなった桶職人を大阪に見つけ、特注した。コメづくりがひと段落する夏場は道具づくりに勤しむ。桶をかき混ぜるための櫂棒(かいぼう)の柄は、山から竹を切り出して交換し、コメと麹をまぜる「ツメ」や、コメ展会場内の「属人器」で展示している「棒藁」も手づくりする。不思議なことに、多数の道具が並ぶ蔵には圧迫感がない。まるで道具と人と酒が一体になっているような感覚なのだ。

酛摺唄

いつしか窓の外が明るくなったところで、酛摺(もとすり)唄が始まった。蔵人が半切り樽に櫂棒を入れてかき混ぜる。中に入っているのは、麹と蒸し米、水を合わせた「酒母」だ。これが糖化したコメをアルコール発酵に導くことから、酛(もと)とも呼ばれている。コメの中心に麹菌が行きわたるように、酛を櫂棒で潰さないようにコメを摺る。摺り加減は、その時の加減を見ながら何番まで唱うかに係っている。酛摺唄は杜氏の時計なのだ。丹波杜氏の唄に創作した9番を加えて15番まである寺田本家の酛摺唄。その歌詞には鶴や亀などのおめでたい言葉が連なる。酒を仕込める喜びと、おいしい酒になってくれよと微生物たちを愛でる蔵人の想いを載せて、朝の蔵に唄が響く。

コメの声を聞く

蔵の温度計が5℃を指している。冷蔵庫のなかのような冷え込みのなか、明日の仕込みのために黙々とコメを洗う蔵人たちがいた。「長いときには2時間、来る日も来る日もただひたすらコメを洗います。」と優さん。冬場も比較的温かな井戸水とはいえ、大量のコメを洗い続ける作業は手が切れるような感覚だろう。「そうですねえ、毎日やっていると、見えてくるものがあるんですよ。なんというか、洗米は祈りの時間なんです。」コメはありがたいもんだなと気づかされる、と優さんが続ける。「コメに気持ちが入っているかどうかで、おいしさがまるで違う。不思議なもんですねえ。」

発酵が町を元気にする

平成の市町村合併を免れて、神崎町は千葉県で一番小さな町になった。人口6500人。その町がいま「発酵の里」として全国的に知られるようになったのも、寺田本家の存在が大きい。古くからコメに恵まれ、酒、味噌、醤油などの発酵文化を守ってきた神崎の町。いつしかここに手作り豆腐屋、天然酵母のパン屋などが集まり、朝夕、毎週、市場が立つ。「発酵の里こうざき」を提唱した優さんは、「仲間を増やしながら、知恵を伝え合いながら、みんなで盛り上げよう」と町に呼びかけた。お天道様とコメをつくり、微生物とともにつくる酒造りを次代に繋げるように、じっくりと町の元気を育めばいい。若き当主が選んだ古式の酒造りが蔵の外を醸し始めた。あなたのところにその芳香が届く日はいつだろうか。

欧州で最も長い歴史を持ち、世界的な工業デザインの賞であるイタリアのADI コンパッソ・ドーロ賞を、三宅一生+Reality Lab.がデザイン開発を行ない、アルテミデ社から製品化された照明器具「陰翳 IN-EI ISSEY MIYAKE」が受賞しました。5月28日にミラノ市内で行なわれた受賞式では、「伝統と革新を融合した普遍的なプロダクト。最先端の技術が活かされているだけでなく、ポエティックな側面も併せ持つ」点が評価されました。

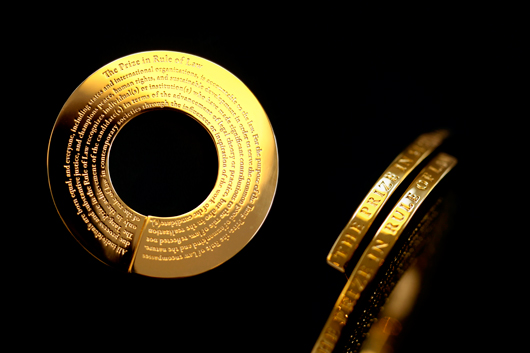

21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人である深澤直人が、台湾の唐奨教育基金会による唐奨メダルデザイン招待指名コンペで金賞を受賞しました。

「唐奨」は、ルンテックス・グループ(潤泰集団)の尹衍樑会長により設置された"東洋のノーベル賞"。「永続的発展(持続可能な発展)」「バイオ医薬」「漢学」「法治」の4部門に分かれ、2年に1度、台湾の最高学術機関である中央研究院が選考を行います。

唐奨の歴史と無限の生命を表現したメダルは、2014年6月に発表される第1回受賞者に贈られます。

photo by Naoto Fukasawa Design