contents

瀧口範子による「建築家 フランク・ゲーリー展」ガイド 第3回

「ゲーリー建築を支える技術」

企画展「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」は、世間の常識に挑戦する作品をつくり続ける建築家 フランク・ゲーリーの「アイデア」に焦点をあて、彼の思考と創造のプロセスを、数々の模型や建築空間のプロジェクションを通して辿る展覧会です。

本連載では、ゲーリー建築をより深く理解し、その魅力を一層楽しめる展覧会の見かたを本展企画協力の瀧口範子が解説します。

本展会場風景写真:木奥恵三

本展のテーマは、「アイデア」である。建築家 フランク・ゲーリーが、いかにアイデアを得て、それを発展させていくのか。そのプロセスを数多くのオブジェや模型から感じていただけるはずだ。

だが、アイデアもそれが実現にいたらなければ、ただの思いつきに終わってしまう。誰であれクリエーターの活動の大部分は、アイデアを現実のものにしようとするところに費やされているはずである。ことに、自分にしかないアイデア、まだ誰も目にしたことのないアイデアを、社会や技術の制約を超えて実現するのは簡単なことではない。もちろん、フランク・ゲーリーの場合もしかりだ。

ゲーリー建築を目にしたことのある人ならば、標準的な形態を逸脱したこれら建物がどのように実現されたのか不思議に思うことだろう。特注の建材をたくさん使ったのだろう、金と時間をぜいたくに費やしたのだろう、建設現場では作業員に無理強いをして、慣れない危険な取り付けもさせたのだろう。そう想像してもおかしくない。

ところが、現実はそうでなかったことを教えてくれるのが、ゲーリー・テクノロジーズという技術会社の存在である。展覧会会場では、本展ディレクターの田根 剛と技術監修の遠藤 豊がビジュアルデザインスタジオ WOW(ワウ)の協力のもと制作した映像で、そのアプローチと活動を知ることができる。

本展会場風景写真:木奥恵三

ゲーリーがコンピュータ・テクノロジーに出会ったのは、スイスで設計したヴィトラ・デザイン美術館がきっかけだった。そこにある螺旋階段はゲーリーの図面通りに建設されていたにも関わらず折り目ができ、ゲーリーが求めていた、流れるようなスムーズさを欠いていたのだ。二次元の図面で三次元の建物を表現することの限界を感じたできごとだった。

ゲーリーはその後、航空機の設計で用いられているCATIA(カティア)というソフトウェアを知る。流線で構成される航空機は、壁や屋根のある普通の建築とは違って三次元的なアプローチによってしか設計されない。それをゲーリーは自身の建築に利用してみようとしたのだ。

それを初めて試したのが、スペイン・バルセロナに建てられた「フィッシュ」と呼ばれる巨大な魚の彫刻だった。ここでは、魚の躍動感が硬い鉄骨によってつくり上げられた。コンピュータが鉄骨の組み合わせを詳細にわたって算出したおかげだ。

その後、有名なビルバオ・グッゲンハイム美術館でCATIAを本格的に利用する。踊るような力と複雑な構造を持つこの建築は、ゲーリー事務所がコンピュータ・テクノロジーの潜在力を引き出すことによって実現したものと言える。

ゲーリー事務所は、その時々のプロジェクトに合わせてソフトウェアを洗練させていき、テクノロジー部門は後にゲーリー・テクノロジーズとして独立する。会場の映像では、ゲーリー・テクノロジーズがどう建築のプロセスを変えたのか、それによってどう建築家が力を得たのかが語られる。

たとえば、上述のビルバオ・グッゲンハイム美術館では、鉄骨構造のために6社が入札した際、各社間で入札額の誤差が1%しかなく、しかも予定コストよりも18%も安い額が提示された。コンピュータ・モデルによって部材の情報が詳細にわたるまで共有されたことも理由だが、コスト面、建設面での効率化を図るために、鉄骨設計の最適解を求めてコンピュータ・テクノロジーが用いられた結果である。

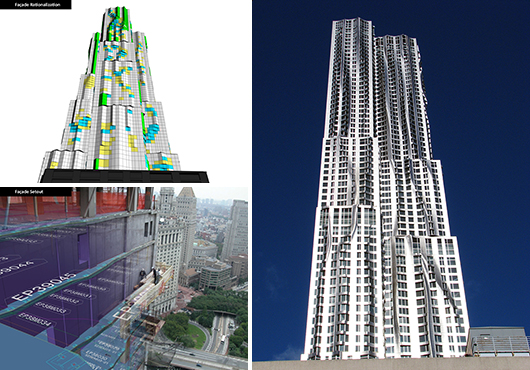

左:ゲーリー・テクノロジーズ社「デジタル・プロジェクト」

右:エイト・スプルース・ストリート(アメリカ・ニューヨーク、2011)

Image Courtesy of Gehry Partners, LLP

また、ニューヨークのエイト・スプルース・ストリートは、高層ビルとしてまれに見る複雑な外壁を持つが、それを構成する10300枚近くの外壁パネルはたった3種類しかない。しかも、特注パネルはそのうちの20%のみ、残りは40%の規格パネル、40%の標準パネルだ。ここでも、デザインとコスト、工期などの最適解をコンピュータによってはじき出したことが背景にある。

ゲーリー建築では、「マスター・モデル」と呼ばれる建築の中央データに、デザイン、設備、建材、建設、工程などのすべての情報が統合されるようにし、コストや工期をコントロールしながらデザインを柔軟に模索できるようになっている。ゲーリーは、そのしくみづくりを行ったと言える。

現在は、建築もコンピュータ・テクノロジーによって大いにサポートされているのは周知のところだ。だが、ゲーリーの場合は、自らの手でそのテクノロジーをつくり上げていったところに、探究心とユニークさが感じられるのである。

文:瀧口範子