contents

2016年7月 (8)

社会を支える基盤であり、叡智の結集でありながら、普段は意識されることの少ない土木工学や土木構造物の世界。21_21 DESIGN SIGHTで「土木」をテーマにしようと決めた際、ディレクター一同、これこそがデザインの施設でとりあげるべきテーマであると話し合った経緯があります。生活を支える普段は見えない力、自然災害から生活を守る工夫の歴史について、あるいは現場を支える多くの人々の存在、最新の技術や日本の作業作業のきめ細やかさなど、いつも以上に熱い会話となりました。こうした「土木」をより多くの方々に身近に感じてもらえる機会を、建築家の西村 浩氏がみごとに構成してくれています。

会場でまず出会うのは、見えない土木の存在です。1日あたり300万から400万もの人々が行き交い、乗降客数や規模で世界一にも記録されている新宿駅を始め、渋谷駅、東京駅のメカニズムを可視化するべく「解体」を試みた建築家 田中智之氏のドローイング。アーティストのヤマガミユキヒロ氏は、神戸の六甲山からの街なみと隅田川からの風景を絵画と映像の投影による「キャンバス・プロジェクション」で表現しています。日の出から日没、そして再び日の出を迎えるこれらの美しい風景も、土木あってこそ。そう考えると実に感慨深く、静かに移ろっていく風景に見入ってしまいます。

渋谷駅については、ギャラリー2で紹介されている田村圭介+昭和女子大学環境デザイン学科 田村研究室による「土木の行為 つなぐ:渋谷駅(2013)構内模型」も。複数の鉄道が乗り入れ、地下5階、地上3階という駅の複雑な構造は驚かされるばかり。背後の写真は西山芳一氏の撮影。

工事現場で汗を流す人々の姿もフォーカスされています。21_21 DESIGN SIGHTが土木のテーマで伝えたかったひとつに「支える人々の存在」がありましたが、西村氏も同じ想いを持ってくれていました。とりわけダイナミックな作品は、現在の渋谷の工事現場の音が奏でるラベルの「ボレロ」にあわせて、高度経済成長期に収録された映像と現在の渋谷の工事現場の映像が目にできる「土木オーケストラ」(ドローイングアンドマニュアル)。同じく私の心に響いたのは、溶接、舗装、開削等の作業をする人々の写真「土木現場で働く人たち」(株式会社 感電社+菊池茂夫)です。土木建築系総合カルチャーマガジン「BLUE'S MAGAZINE(ブルーズマガジン)」を知ることもできます。「人」という点では、スイス、ゴッタルドベーストンネルの完成の瞬間を記録した映像での、歓喜する人々の姿も心に残りました(「日本一・世界一」のコーナーで紹介)。

ダム建設で人工湖に沈んだものの、水位の低い季節に目にすることのできるコンクリートアーチ橋「タウシュベツ川橋梁」(北海道上土幌町)を始め、30年間土木写真家として活動する西山芳一氏が撮影したトンネルやダムの壮大さと美しさ。それらの写真を堪能できる展示空間(ギャラリー2)には、「つなぐ、ささえる、ほる、ためる」などのキーワードで、アーティストやデザイナーの作品が紹介されています。

砂を盛ったり掘る行為にあわせて等高線が現われる「ダイダラの砂場」(桐山孝司+桒原寿行)、来場者がダムの水をせき止める「土木の行為 ためる」(ヤックル株式会社)、ビニールのピースを積み上げてアーチ構造をつくる「土木の行為 つむ:ライト・アーチ・ボリューム」(403architecture [dajiba])等々、楽しみながら「土木の行為」を知る作品が揃っているのも「土木を身近に感じてほしい」という西村氏の想いゆえのこと。また、マンホールに入る体験ができる作品「人孔(ひとあな)」(設計領域)、左官職人の版築工法を手で触れながら鑑賞できる「土木の行為 つく:山」(公益社団法人 日本左官会議+職人社秀平組)など、実際の素材、工法を知ることのできる醍醐味も。

身体を使いながら鑑賞できるこれらの幅広い展示に、建築の専門家も関心を寄せています。そのひとり、南カリフォルニア建築大学の夏期プログラムで来日した学生を引率した建築史家の禅野靖司氏の言葉を引用しておきたいと思います。「土木の力を身体性とともに示していること、さらには土木を文化的な脈絡で見直し、専門外の人も好奇心を持って学び楽しむことができるフィールドとして紹介していた点が興味深い。安藤忠雄氏の建築の内部でこのテーマがとり上げられていることも、マテリアルと構造の不可分な関係を意識させ、学生たちには刺激的でした」

そして会場終盤、登場するのは骨太のメッセージです。関東大震災の復興事業の一環であり、近代都市東京のために情熱を注いだエンジニアの姿が伝わってくる永代橋設計圖。さらには、東日本大震災の復興事業の現場を、本展企画協力の内藤 廣氏はじめGSデザイン会議のメンバーが三陸を訪ねる「GS三陸視察2015 映像記録作品『GROUNDSCAPE』」(66分)。とてつもなく大きな存在である自然と私たち人間の関係について。「震災という非日常に備えながら日常を支えるのが「土木の哲学」と西村氏。「土木にはまだまだやるべきことがたくさんあり、考えなくてはいけないことが横たわっている」。自然とどう向き合うべきか。さらにはこれからの幸せとは何であるのか。西村氏が本展から発する深い問いです。

再び巨大駅の解体ドローイングに戻り、六甲山からの眺め、隅田川の景色の作品にもう一度向き合ってみました。巨大駅が滞ることなく機能し、こうした街の風景を「美しい」と感じつつ眺められるのも、身体のすみずみに血が巡っていくかのごとくメカニズムが熟考され、そのための技術も活かされているからこそ。また、ダイナミックで力強く、ひとの暮らしを思う実に繊細な配慮とともにあるのが土木の世界です。土木が生活を支えてきた歴史、支えられている現状を意識しながら、この先の生活のために大切なものとは何か、考えを巡らせることの重要性を実感せずにはいられません。

文:川上典李子

写真:木奥恵三

2016年7月1日より、台北の松山文創園區 五號倉庫にて、21_21 DESIGN SIGHT企画展 in 台北「単位展 — あれくらい それくらい どれくらい?」が開催中です。

旧たばこ工場を改装した会場では、21_21 DESIGN SIGHTで昨春開催した「単位展」を忠実に再現したほか、新たに台北で集めた品々で構成した「1から100のものさし」、台湾のデザイナーらが参加した「みんなのはかり」など、台北展独自の展示も。

会場入口には、21_21 DESIGN SIGHTのコンセプトやこれまでの活動を紹介するコーナーがあり、併設されたショップには、台北展にあわせて制作された新たなオリジナルグッズも加わり、連日多くのお客様で賑わっています。

会期は9月16日まで、会期中無休ですので、台北にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

Photo courtesy of INCEPTION CULTURAL & CREATIVE Co., Ltd.

21_21 DESIGN SIGHT企画展 in 台北「単位展 — あれくらい それくらい どれくらい?」関連トークレポート

2016年6月29日、21_21 DESIGN SIGHT企画展 in 台北「単位展 — あれくらい それくらい どれくらい?」の開催を前に、Taipei New Horizonにて、本展のショップ監修を手がけたmethodの山田 遊と企画進行を担当した21_21 DESIGN SIGHTの前村達也によるトークが開催されました。

はじめに前村が、これまでに担当した展覧会を例にあげながら、21_21 DESIGN SIGHTのリサーチを重視する独特の展覧会のつくり方を解説。続いて山田が、自身の率いるmethodの仕事を通して、コンセプトのある店づくりを紹介しました。

続いて二人は、日本と台湾の「単位展」の制作プロセスを説明。途中、訪台中の企画チームの寺山紀彦(studio note)、菅 俊一、稲本喜則(AXIS)が急遽登壇する場面もありました。500人を超える聴衆とともに、日台のデザインやものづくりについて意見交換する、活発な交流の場となりました。

Photo courtesy of FuBon Art Foundation

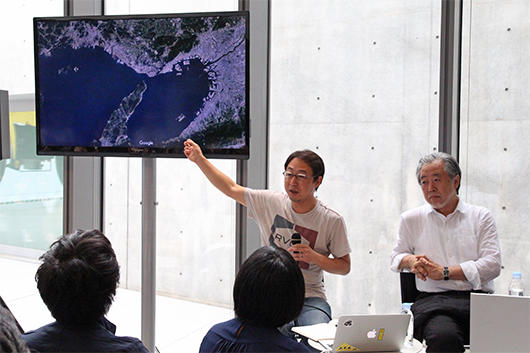

2016年7月16日、「土木展」企画チームと参加作家の崎谷浩一郎、新堀大祐、菅原大輔、橋本健史(403architecture [dajiba])によるトークを開催しました。

まずは「自己紹介 (建築と土木と●●)」をテーマに、土木と建築にまたがって活動する崎谷と新堀、建築の分野で活動をしている菅原、建築とアートの分野で知られる403architecture [dajiba]の各々の仕事内容が語られました。菅原は、仕事を紹介するうえで関わる土木を道具になぞらえ、「土木という道具=原始的であり、最先端の道具」と語りました。

次に「ケンチQ?ドボQ? YES!NO!TALK!」と題し、さまざまな質問に対し、崎谷がつくったYES/NOフラグで応え、その内容を話し合いました。それぞれの仕事で関わることの多いものに関する質問「地形図が好きだ」に対し、YESと応えた新堀は、「風景が出来上がる根拠には歴史がある」と語りました。また「お金が好きだ」という質問にNOと応えた崎谷は、多くの土木は税金によって成り立つものであり、そのお金を好きといって良いのかという疑問を述べました。その他、「有名になりたい」、「整理整頓は苦手である」といった、四者それぞれの仕事上の立場や性格がうかがい知れるような質問もあり、会場を湧かせました。

トークは、最後のテーマ「建築と土木の境界」に移ります。新堀は、両者に境界を設けずに考えるようにしているといいます。右肩上がりに成長していた時代とは違い、分業でなく総合でものごとを捉えなくてはならないと語りました。橋本は、自分とっての理想的な何かだけでなく、それ以外の分野も取りいれていくことで、社会と関わっていくことができるのではないかと続きました。

お互いに関わりながら街をつくってきた、人々の暮らしには欠かせない土木と建築。トークでは、双方に隔たりを設けずに、社会の変化に順応しながら活動する四者それぞれの有り様が現れていました。

開催中の企画展「土木展」は、生活環境を整えながら自然や土地の歴史と調和する土木のデザインについて考える展覧会です。

本展に向けて、実際の「土木」を訪れたり、自らの手で「土木」のスケールを体感したりしながらすすめられたリサーチの様子を一部ご紹介します。

日本と世界を代表する2つの長大トンネルを通じて、日本と世界の土木技術の粋を紹介する展示作品「青函トンネルの断面図」「ゴッタルドベーストンネルの断面図」。

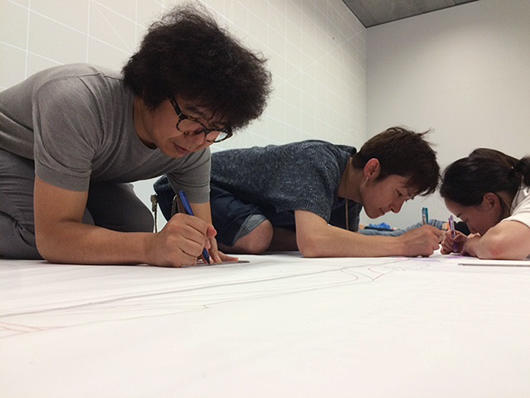

本展グラフィックを担当した柿木原政広の監修のもと、専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ、大妻女子大学、千葉工業大学の学生たちが、2つのトンネルの断面図を手描きで表現した作品です。

Photo: 木奥恵三

2016年6月1日、全長57kmで世界最長の鉄道トンネルとなるスイス・ゴッタルドベーストンネルが開通しました。アルプス山脈を縦貫するこのトンネルは、スイスーイタリア間の移動を約1時間短縮し、日本が誇る世界最長であった青函トンネルが本州と北海道をつなぐ53.9kmの記録を塗り替えました。

制作初日、学生たちの前に広げられたのは2枚の細長い紙。ここに、青函トンネルとゴッタルドベーストンネルの断面図をそれぞれトレースし、地層ごとに色を分けパターンを描き込みます。作業に集中する学生たちの中には柿木原の姿も。それぞれがカラーペンを片手に、「必ず定規を使う」というルールのもと、担当箇所を塗りつぶしていきます。

1本のトンネルを掘り進める間には、それぞれ性質の異なる幾重もの地層を通過します。実際に、ゴッタルドベーストンネルの施工中にも、地質の違いによる困難が多かったといいます。

トンネルを囲む自然を色鮮やかに表現したこの断面図は「土木展」会場の一番奥に展示されています。完成したトンネルを通過するだけでは体感することのできないトンネルの外側と、その困難を乗り越えた「土木」の技術への気づきのきっかけとなるでしょう。

2016年8月11日(祝木)、秋田勝次、レンツォ・シモーニ、西村 浩、青野尚子によるトーク「海のトンネル、山のトンネル」を開催します。2016年、新しく祝日に制定された「山の日」となるこの日に、青函トンネルとゴッタルドベーストンネルからそれぞれの代表を招き、時代背景や地域の違いなどを語り合います。

>>詳細はこちら

土木の専門家ではない人も含め、たくさんの人が関わっている「土木展」。その中には、ウェブやインターフェースのデザインで知られる中村勇吾も名を連ねています。彼がなぜ「土木展」に? その背景には本展ディレクターの西村 浩との意外な関係がありました。

構成・文:青野尚子

僕がなぜ土木展のクレジットに入っているのか、その話をすると長くなるんですが(笑)。もともとは建築を目指していたんです。高校のとき、ガウディの作品集を見て建築に興味を持ったのがきっかけでした。そこで有名な建築家の出身校を調べたら東京大学を出た人が多かったので、僕も東京大学に入ったのですが、東京大学工学部では1、2年次の成績で専攻が決まるんですね。僕は落ちこぼれだったので(笑)人気のある建築学科には入れず、土木工学科に進むことになったんです。そこの先輩に、今回の土木展のディレクターである西村 浩さんがいました。

土木科では篠原 修先生の景観研究室に入りました。当時は土木構造物にも景観的な配慮が大切だ、とようやく言われ始めた頃で、景観研究室もちょうど出来たばかりのタイミングでした。

「タウシュベツ川橋梁」(北海道上士幌町)西山芳一

その研究室のとある課題で「水辺のデザイン」「水辺空間」といったことについて考える機会がありました。僕は造形志向が強かったので、堰の形をこんなふうにするとかっこいい、というように形から入っていましたが、どうも手応えがありませんでした。そんな時、先輩の一丸さんが、構造物の形ではなく「水の表情」をデザインしてはどうか、と提起していたことを覚えています。たとえば浅くて底がゴツゴツしているところを流れる水は白く波立ってレースのようになる。深いところを流れる水は透明でゆったりとした動きを見せます。構造物の形そのものをデザインするのではなく、「水の表情」という人工と自然のインタラクション(相互作用)の現象それ自体をデザインする。そのようなデザインの捉え方があるのか、と非常に感銘を受けました。

もうひとりの先輩の福井さんは、建築に関する法規制と街並みの形態の関係について研究をしていました。建物には北側にある建物に日が当たるよう南側より北側を低くする「北側斜線制限」、建物はこれより低くすることという「高さ制限」などの法規制があります。これらの法規制をコントロールすることで、間接的に街並みの形成過程に関与していくことはできないか、という研究です。法律という「コード」によって生ずる現象として街並みを捉える、というアプローチは非常に新鮮に感じました。

私の卒論のテーマは日本の城の石垣でした。篠原先生からいきなり割り当てられたお題で、最初はしぶしぶと進めていたのですが(笑)、徐々に熱中し、自然と人工の関係について考えはじめる最初の機会になりました。今ならコンクリートなどで大きな塊をつくって擁壁をつくることができますが、昔はそんな大きな塊をつくることができないので、石を下から少しずつ積み上げていくしかなかったわけです。崩れてこようとする土の圧力に対抗してバランスよく効率的に石を積んでいく先人の知恵に感動しました。研究の過程でいわゆる「扇勾配」と呼ばれる弓なりにそった石垣の形状は、効果的に土を抑えられる構造的合理性も備えていることもわかってきました。「扇勾配」は中国から移入された様式だというのが一般的な説ですが、その優美な形の裏には見た目のスタイルだけでない、ある種の構造デザインが含まれていたのではないか、という仮説を提示することができました。

卒業してからは橋梁を設計する会社に入りました。でも僕は30歳でなにかしらの形で独立したいと考えていたんです。大学院を卒業して入社したのが25歳のときだったので30歳まで5年しかない。でも土木は時間のかかる仕事なので、5年やそこらで一人前になるのは絶対に無理、と言われました。そんなことはないはず、と思っていたのですが、やってみると本当に無理なことがわかりました。一方で仕事の合間に趣味として、その頃黎明期だったウェブのデザインやプログラミングなどをやっていたのですが、それがけっこう評判がよくなって、顔も見たこともない海外のアーティストの依頼でサイトをつくっていたりしていたんです。そのうち自分でもこちらのほうが向いてるのかな、と思って橋梁の会社は辞めてウェブの仕事を始めました。

「白水ダム」(大分県竹田市)西山芳一

結果的に僕は土木とウェブという、二つのまったく関係のない分野を体験することになりました。でも先に行ったような大学の研究室や設計会社で見たものや考えたことからは、今でも強く影響を受けていますね。たとえば「白水ダム」という昔のダムがあるのですが、ちょっとした傾斜とダムの側面や底面の凸凹の加減で美しい水の波紋ができるんです。ダムの形と水の物理的な特性のインタラクション(相互作用)からそういった現象が生まれて、それを見る僕たちの心が動かされる。それは僕が今やっている、プログラムを記述することでさまざまな現象を生みだしたり、人々のいろいろな反応を引き出したりするようなデザインと通じるところはあると思います。

ダムの形と水の物理的な特性のインタラクション(相互作用)からそういった現象が生まれて、それを見る僕たちの心が動かされる。それは僕が今やっている、プログラムを記述することでさまざまな現象を生みだしたり、人々のいろいろな反応を引き出したりするようなデザインと通じるところはあると思います。

「土木の行為:ためる」ヤックル株式会社(Photo: 木奥恵三)

「土木展」でも会場に来た人が水をせきとめたり、力を加えることでアーチ橋をつくれるコーナーがあります。ちょっとした力の違いなどがどのような結果を生むのかを確かめながら、楽しんで欲しいと思います。

なかむらゆうご:

ウェブデザイナー/インターフェースデザイナー/映像ディレクター。1970年奈良県生まれ。東京大学大学院工学部卒業。多摩美術大学教授。1998年よりウェブデザイン、インターフェースデザインの分野に携わる。2004年にデザインスタジオ「tha ltd.」を設立。以後、数多くのウェブサイトや映像のアートディレクション/デザイン/プログラミングの分野で横断/縦断的に活動を続けている。主な仕事に、ユニクロの一連のウェブディレクション、KDDIスマートフォン端末「INFOBAR」のUIデザイン、NHK教育番組「デザインあ」のディレクションなど。主な受賞に、カンヌ国際広告賞グランプリ、東京インタラクティブ・アド・アワードグランプリ、TDC賞グランプリ、毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞など。

開催中の企画展「土木展」に関連して、本展ディレクター 西村 浩のインタビューが、『ソトコト』8月号に掲載されました。

また、ウェブサイトでもインタビューの一部が紹介されています。

>>『ソトコト』ウェブサイト

『ソトコト』8月号

2016年7月2日、オープニングイベント「これからの土木、これからの都市」を開催しました。

イベントには、本展ディレクターの西村 浩、企画協力の内藤 廣、土木写真家で参加作家の西山芳一に加え、本展グラフィックデザインを手掛けた柿木原政広が登壇。展覧会ができるまでの制作秘話や、それぞれの土木観を語りました。

「人々が、その恩恵を受けながらもそれに気づかずにいるのが土木。それは、その土木の素晴らしさでもある」と語る西村 浩は、しかし本展はそんな"見えない土木"を人々に知ってもらう入り口となることを目指したと言います。これまで土木に気づかずに暮らしてきた人たちに、土木を身近に知ってもらう工夫の一つとして、西村は「土木の専門家だけでつくる展覧会にはしない」ことを決めました。アートやデザインなどの分野で活躍するクリエイターたちが初めて体感した「土木」の表現は、同じく土木を専門としない私たちにも、土木の専門家たちにも、土木の新しい一面を見せてくれます。

本展グラフィックを手掛けた柿木原政広も、土木の専門外から参加しました。柿木原が本展のためのグラフィックをすすめる中で感じたのは、「土木には荒々しさと繊細さが同居している」ということだったと語ります。その魅力を伝えるために、柿木原が提案したグラフィックは大きく分けると3種類。最終的に本展メインビジュアルとなった案をはじめ他のデザインも、そのコンセプトとともに紹介しました。

一方で、本展参加作家の西山芳一は、30年以上、土木を撮り続けてきた「土木写真家」です。西山は、「土木はとにかく見なければ始まらない。この展覧会を訪れた人々が、今度は実際の土木を見たい、と思うきっかけになれば」と語りました。

最後には、参加者からの質問に4人がそれぞれの視点で答え、土木の専門家、土木を志す人、土木の専門外の人、さまざまな立場から意見が交換される会となりました。