contents

2020年8月 (3)

2020年10月16日に開幕となる企画展「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」。「翻訳=トランスレーション」をテーマに、言葉の不思議さや、そこから生まれる「解釈」や「誤解」の面白さを体感し、互いの「わかりあえなさ」を受け容れあう可能性を提示する展覧会です。

開催に先駆けて2020年1月15日、メンバーシップやパートナーの方限定のスペシャルトークイベントを開催しました。登壇したのは、展覧会ディレクターのドミニク・チェン、企画協力の塚田有那、会場構成を務めるnoizの豊田啓介、グラフィックデザインの祖父江 慎です。また、参加作家である清水淳子が参加し、対話や議論をその場で絵にするグラフィック・レコーディングにより、トークをリアルタイムでビジュアル化しました。

まずは、チェンが本展の主題である「翻訳」について話しました。

日本でフランス国籍者として生まれ、幼稚園から在日フランス人学校に通っていたチェンは、幼い頃よりフランス語と日本語が入り混じった環境の中で翻訳を身近なものとして体験してきました。また、7つの国と地域の言葉を使い分ける多言語話者である父の存在によって、言語は固定されたものではなく文脈に応じて交換可能なものと認識していったと言います。

「トランスレーションズ展」という展覧会タイトルには、「翻訳=トランスレーション」に"S"をつけて複数形とすることで、正確さが求められる通常の翻訳だけでなく、そこからこぼれ落ちる誤訳や誤解の面白さといった多様な翻訳のあり方を肯定する意味が込められていると語りました。

次に、チェンと塚田がともにボードメンバーとして参加した情報環世界研究会について話は及びました。

情報環世界研究会とは、人間は言語や文化や取り巻く情報環境によってそれぞれ異なる世界を生きているとして、現代における情報やコミュニケーションのあり方を探ったプロジェクトです。

本展では、情報環世界という考え方を取り入れて、人と人との間に常に存在する「わかりあえなさ」や、そこから生じる摩擦や分断を「翻訳」を通して共感しあうことができないかと考えます。そして、言語だけでなく視覚や文化など非言語的な翻訳から、サメと人、微生物と人といった異種間のコミュニケーションまで様々な「翻訳」の試みを紹介します。

塚田は、想像力と技術を用いた多様な翻訳のかたちを提示することで、「わかりあえなさ」とどう向き合い、楽しむことができるのかを考えるきっかけとなってほしいと本展への思いを語りました。

トークの最後には、豊田と祖父江が本展におけるそれぞれの仕事についてコメントをしました。

グラフィックデザインを手がける祖父江は、わかりにくさをも楽しんでほしいという思いから、あえて統一性のないメインビジュアルにしたと言います。背景に描かれたイラストには、目や鼻や口などの身体的な部位に見えるかたちとともに「みえる」「かぐ」「しゃべる」などの動詞をランダムに散りばめることで、ものの見え方は一つじゃないことを表現したとし、本展に寄せて「真実は一つではなく、真実はいっぱいということです」と言葉を締めくくりました。

清水淳子「トランスレーションズ展プレイベントのグラフィック・レコーディング」(2020年1月15日)

展覧会ディレクター ドミニク・チェン、企画協力 塚田有那によるスペシャルトークの様子を、本展参加作家 清水淳子がグラフィックレコーディングでまとめた。

2020年10月16日よりはじまる企画展「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」。

この特別寄稿では、本展オープンに先駆け、展覧会ディレクター ドミニク・チェンが自身の半生と翻訳について語ります。前編では、いくつもの言語が飛び交う環境を出自にもつチェンが培ってきた「翻訳」や、自身の「翻訳欲」の遍歴をたどります。

わたしの家では、幼い頃から「翻訳」が日常生活を満たしていました。アジア、ヨーロッパ、アメリカに散り散りになった父方の家族と会う時、そこでは英語、フランス語、台湾語、ベトナム語、そして日本語が飛び交っていたのです。わたし自身は東京生まれの東京育ちですが、幼稚園からフランス人学校に通い、授業中はフランス語、放課後は日本語を話して過ごしました。

このような家庭環境で育ったせいか、言語とは唯一無二のものではなく、時と場合によって複数を使い分けるものという認識が自然に生まれました。そして同時に、ある言語で表せられる感情は、必ずしも他の言語に翻訳できないというもどかしさも味わったのです。中学からはパリに移り住み、大学はカリフォルニアで過ごして、その後は日本に戻ってきましたが、どこで生活していても自分が帰属すべき「母語」がひとつに確定しない、という感覚と共に生きてきました。

言語と言語のあいだには、翻訳が不可能となる際(きわ)と、不思議と意味が通じあうあわいの、二つの領域が存在します。大人になるまでには、越えることのできない言語の境界に翻弄されてきましたが、表現活動を行うようになってからは「いい加減」に意味が通じることを徐々に楽しめるようになってきました。

もうひとつ、わたしの翻訳観に大きな影響を与えたのが、子どもの頃から抱えている吃音の症状でした。話したい言葉は頭のなかでプカプカ浮かんでいるのに、どうしても声にならない。そこで仕方なく採られた戦略が、別の言葉に言い換えることでした。同じ言語内の、もっと発音しやすい類語や縁語を瞬時に検索する癖がついたわけですが、何気ない言葉を吐くという日常の些細なコミュニケーションのひとつひとつが翻訳行為だと言えます。

だからわたしは、人の話を聞いたり、本を読んだりすることが大好きになりました。誰が何語で話していようと、内容そのものへの興味に加えて、当人が「何を翻訳しようとしているのか」というプロセスにも関心を持つようになったのです。

ある人が任意の言語で話している時、その人は自分の体験を通じて感じたことを、相手の知っている言葉に「翻訳」して話している。同時に、その翻訳行為から常にこぼれ落ちる意味や情緒もある。その隙間をなんとか埋めようとする仕草に、翻訳する人固有の面白さが表出する。すると、たとえ吃音に悩まされていなかったとしても、誰しもが表現のもどかしさを生きているのだと実感するようになり、人と話すことがとても楽になったのです。

誰かに何かを話したい、伝えたいと強く思う時、わたしは自分の感覚を翻訳しようとしています。それには世間話のような、他愛のない会話も含まれるが、非常に強い「翻訳欲」に駆られる時もあります。わたしは、誰に頼まれるわけでもなく、一人で勝手に、徹夜をしてでも、あるテキストを別の言語に翻訳したくなるのです。たとえば、フランスの哲学者のインタビュー映像や、パリの爆破テロの際に妻を喪(うしな)った男性のFacebookの投稿、子どもの頃から聴いてきたフランス語のラップの歌詞、シュールレアリズムの詩人ゲラシム・ルカの朗読など、さまざまな表現を衝動的に日本語に訳してきました。その一部は公開し、一部は誰にも見せずに手元に取ってあります。そういう時に私を突き動かしている動機の正体は、それ自体が目的の「翻訳欲」としか呼びようのないものなのです。

今年、新潮社から刊行された著書『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』は、わたしの翻訳欲の遍歴をまとめた本です。わたしはこれまで、自然言語間の翻訳から始まり、非言語的な芸術やデザインの表現を経由し、情報技術のプログラミング言語を学んできました。すべて、まだ表現されていない感情を象(かたど)るための新たな「言葉」を生み出す活動です。その途上で、子どもが生まれたことによって、自分がいなくなった後の世界を想像するための「言葉」を探す過程を記述しました。本書のメインタイトル「未来をつくる言葉」は、この探索のプロセスを指しています。そして副題では、本来的に翻訳不可能な「わかりあえなさ」、つまり各々に生起する固有の意味や感情を、たとえ分断があるとしてもわかちあうためのコミュニケーションの在り方を喚起しようとしたのです。

ドミニク・チェン『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』

ドミニク・チェン『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』湧き上がる気持ちをデジタルで表現するには?

この「翻訳」で多様な人が共に在る場をつくる

−気鋭の情報学者が新たな可能性を語る。

ドミニク・チェンの思考と実践、そのうねりが一冊に。

発行|新潮社・1,800円+税・208頁(電子書籍版も発売中)

装丁|GRAPH=北川一成と吉本雅俊

編集|足立真穂(新潮社)

初出:yom yom(新潮社)vol.60 2020年2月号「翻訳人生――『未来をつくる言葉』」

このテキストは上記初出記事を基にして21_21 DESIGN SIGHT用に改訂したものです。

2020年10月16日よりはじまる企画展「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」。

この特別寄稿では、本展オープンに先駆け、展覧会ディレクター ドミニク・チェンが自身の半生と翻訳について語ります。後編では、「わかりあえなさ」から出発するコミュニケーションのあり方、そして同展のコンセプトや展示作品に触れます。

今日、社会に流通する情報量は増え続け、「いいね」やリツイートといったSNSの論理によって表面的な共感が拡散しています。一方で、同じ街や国に住んでいる者同士にとっても、深いレベルで理解しあえる包摂的なコミュニティの姿は、いまだ蜃気楼のようにおぼろげではないでしょうか。このような状況で、情報技術と人間存在を対立軸で捉える議論は多くあります。他方でインターネットは人の認知を拡げ、それまではアクセスできなかった知識を開放し、他者や世界との新たなつながり方を顕在化させてきました。情報という概念を、ただの事実の羅列としてのデジタル・データではなく、思考を「かたちづくるもの(in-formatio)」と捉えれば、言葉と文字という人類が最初に獲得した「情報技術」とコンピュータをつなげて考えられるようになります。

現在、瞬間的に理解可能なコミュニケーションが社会的に推奨されています。しかし、そのような拙速な方法では、ノイズやエラーといった本質的な価値の源泉が捨象されるだけでしょう。逆に、わかりやすさ、わかりあえるという信念に飛びつくのではなく、わかりあえなさから出発することはできないでしょうか。すぐに解決したり乗り越えようとはせず、ただ互いの差異を受け容れあい、いつか他者の一部が自己を形成していることに気付ける、そのような「未来の言葉」を探したいと思うのです。

わたしはこれまで、子どもの誕生に際して変化した死生観に着想を得て、不特定多数の人々が遺言を執筆するプロセスを集めた作品「Last Words / TypeTrace」や、発酵微生物とコミュニケーションしながら共生するためのインタフェース「NukaBot」といったプロジェクトに携わってきました。それらはどれも、人工知能やインターネットを活用しながらも、遅くて、非効率だけど、互いの気配や息遣いに注意を向きあうための「言語」です。人が、使う言葉によって、そしてその言葉の中で、かたちづくられるとすれば、わたしたちは自らが望む姿に変化していくための言葉を生み出すこともできるはずです。それはしかし、自分や他者を他律的に変えてしまおうとする計画であってはなりません。他者との自然な交わりのなかで、自ずから、相互に変わるべくしていつのまにか変わっている。そのような自然のプロセスを生きるための「言語」の姿を浮き上がらせたいと思います。そのためには、異質な他者同士が互いの言葉を翻訳しあうことが必要になるでしょう。

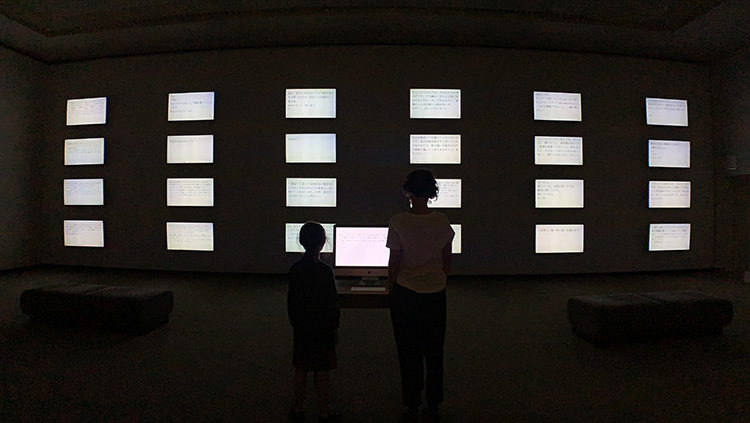

dividual inc.「Last Words / TypeTrace」

dividual inc.「Last Words / TypeTrace」遠藤拓己とのユニットdividual inc.の作品。あいちトリエンナーレ2019に出展、SNS上では「#10分遺言」のハッシュタグを用いて2300人から遺言の執筆プロセスを集めた。

Ferment Media Research「NukaBot v3」

Ferment Media Research「NukaBot v3」発酵デザイナー小倉ヒラク、研究者ソン・ヨンア、プロダクトデザイナー守屋輝一、三谷悠人、関谷直任と共同で研究開発を行っている。ぬか床の中に棲む無数の微生物たちの発酵具合を音声に翻訳するこのロボットは、トランスレーションズ展にも出展される予定

以上のように「翻訳」について考えながら、21_21 DESIGN SIGHT企画展「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」の展覧会ディレクターを務めています。今は、参加アーティストやデザイナー、研究者の作品展示を通して、来場者の「翻訳」の定義が変化したり、増えたりしていける展示空間を目指しています。

展覧会の全体的な流れとしては、まずは自然言語の翻訳を体感することから始まります。Google社と協同で、機械翻訳の情報処理過程を体験的に理解できるインスタレーションを制作しているほか、多言語話者が作るクレオール〔混合言語の一種〕、「翻訳不可能な言葉」の多言語データベースといった自然言語をテーマにした作品が並びます。続いて、非言語の感覚同士の翻訳が登場する。モールス信号や手話を使った翻訳、スポーツを別の行為に翻訳するプロジェクト、そして言葉にしづらいモヤモヤを会話とグラフィックレコーディングによって解きほぐすワークショップ映像が展示されます。そして後半では人間と微生物や動植物といった、人間以外の存在との間での翻訳をイメージさせられる展示構成になっています。

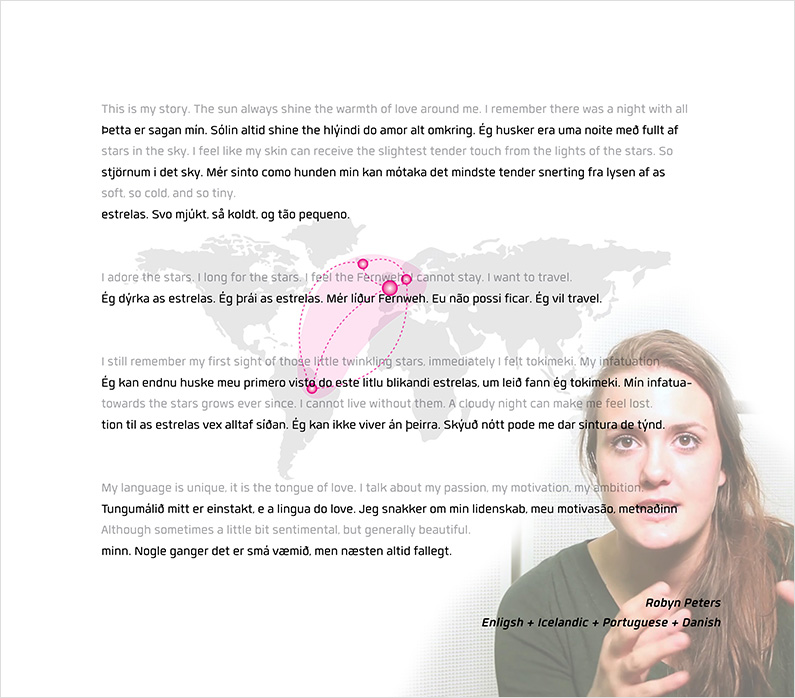

ペイイン・リン「言葉にならないもの−第4章:個人的な言語」

ペイイン・リン「言葉にならないもの−第4章:個人的な言語」複数の言語が話される家庭や環境では、意思疎通において、言語が混ざり合う。そうして生成された言語を「クレオール」と呼ぶ。本映像作品では、クレオールを用いる人々が、自らの物語を紡ぎ、語る様子を紹介する。

伊藤亜紗(東京工業大学)+林 阿希子(NTTサービスエボリューション研究所)+渡邊淳司(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)「見えないスポーツ図鑑」

伊藤亜紗(東京工業大学)+林 阿希子(NTTサービスエボリューション研究所)+渡邊淳司(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)「見えないスポーツ図鑑」プロアスリートの感覚を誰でも追体験できるよう、日用品を使った動作に翻訳するプロジェクト。画像は、手ぬぐいを用いた柔道観戦体験の様子。

二度の延期を経てようやく開催される本展の開始が今から待ち遠しいです。来場者の皆さんにも「翻訳」の広がりを想像し、「わかりあえなさをつなぐ」可能性を実感してもらえるように、引き続き展示の準備を進めていきます。

初出:yom yom(新潮社)vol.60 2020年2月号「翻訳人生――『未来をつくる言葉』」

このテキストは上記初出記事を基にして21_21 DESIGN SIGHT用に改訂したものです。

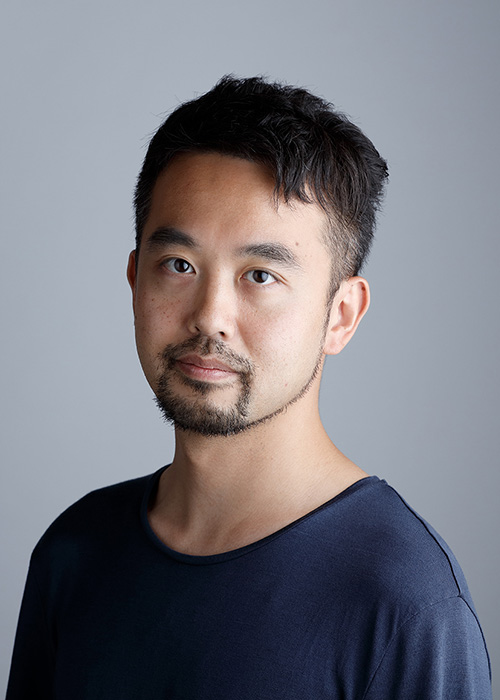

ドミニク・チェン:

1981年生まれ。博士(学際情報学)。特定非営利活動法人クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(現・コモンスフィア)理事、公益財団法人Well-Being for Planet Earth理事、NPO soar理事。NTT InterCommunication Center[ICC]研究員、株式会社ディヴィデュアル共同創業者を経て、現在は早稲田大学文化構想学部表象・メディア論系准教授。一貫してテクノロジーと人間の関係性を研究している。2008年度IPA(情報処理推進機構)未踏IT人材育成プログラムにおいて、スーパークリエイターに認定。日本におけるクリエイティブ・コモンズの普及活動によって、2008年度グッドデザイン賞を受賞。著書に『謎床』(晶文社)、『フリーカルチャーをつくるためのガイドブック』(フィルムアート社)など多数。訳書に『ウェルビーイングの設計論:人がよりよく生きるための情報技術』(BNN新社)など。