contents

コメ展 (20)

2014年6月8日、イネと稲作の歴史の研究の世界的な第一人者である、植物遺伝学者の佐藤洋一郎と山形・鶴岡の地場野菜を駆使したイタリア料理店「アル・ケッチァーノ」のオーナーシェフ 奥田政行を迎え、本展ディレクターの竹村真一と共に、トーク「コメ文化の来し方、行く末」を開催しました。

トーク前半は、佐藤と竹村により稲作の歴史をイネの原種から紐解いていきました。豊富な日光によって育つイネは、もともと日陰者であったことに始まり、環境や気候変動におけるイネの変遷例として、東南アジアの浮き稲や陸稲に触れました。

後半は、奥田と竹村によって食の話へと移りました。「人間は植物のエネルギーを、食を通じて受け取っている」と語る奥田は、食べ手の様子や体調を見、その相手に合った料理を植物の状況を見ながらサーブしているそう。日本のスピリットともいえるコメは、「口内調理」の根幹となるものと考えており、共に出されるおかずを口内で咀嚼することによって、米自体の味も変化する類いまれなものと語りました。

そして、多様な食生活が享受できる現代において、米の品種も合わせて考えることは重要であり、品種を守ることはそれぞれを食べることであり、食べ手の文化を見直すのも尊いのではないかと話を結びました。

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」達、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

【最終回:2013年12月3日】

*寺田本家(千葉県香取郡神崎町)

神崎町に300年以上つづく酒蔵で、当代は24代目。昔ながらの酒造りを実践し、全て無農薬、無添加、生酛造りによって醸された酒のみ。海外での評価も高い。

酒蔵の朝

朝6時、夜明け前の寺田本家。蔵に入ると煌々とした電灯のもと、蔵人たちの仕事にはすでに勢いがついていた。41歳の当主、優さんを筆頭に、寺田本家の蔵人たちは2〜30代と若い。蔵のなかを悠然と歩くのは優さんくらいで、その周りをきびきびと蔵人たちが動き回る。ちょうど洗ったコメを直径2メートルの甑(こしき)に入れて蒸し上げる作業が始まった。「ほいさ」「あいよ」と合いの手を入れながら、呼吸を合わせてコメをリレーしていく様子に、ふと新体操の競技者を思い重ねた。蔵人の手が足が、次の動きを見ている。そのしなやかな動きは、毎年10月から3月まで毎日続く酒の仕込みに鍛えられたのだろう。仕上がりを均一にするため、頭(かしら)が甑に半身を投げるようにしてコメを敷き均していく。やがて甑の晒(さら)しを、たっぷりの湯気が膨らませた。

歴史に山あり谷あり

寺田本家が現在の場所で酒造りを始めたのは江戸時代の延宝年間(1673〜81)というから、およそ300年が経っていることになる。江戸時代、徳川氏による利根川整備によってコメづくりが盛んになると同時に、江戸と関東各地を繋いだ利根川の水運によって、流域一帯は物資や文化の交通路として賑わった。「それに加えて、ここは水が良いんですよ。神崎神社が建つ裏山の、神崎森の水脈から仕込み水をいただける。それも長く続けてこられた理由だと思います。」と24代目を受け継ぐ優さん。その間の震災、戦争、流通や酒造制度の変化を考えれば、その歴史が平易な道でないことは分かる。しかも高度経済成長期には酒離れが進み、廃業の覚悟に追い込まれたという。それを持ち直したのは、酒造りを原点に戻した先代の決断だった。

あえて選んだ手間ひまの道

現在の寺田本家の酒をひとことで言い表すなら、「昔ながら」という言葉になる。春から秋までは、無農薬のコメを自社田と周辺農家で栽培し、冬から翌年の春まで酒を仕込む。人工的な添加物を一切与えず、蔵に染み付いた乳酸菌をはじめ、天然の微生物の力だけでコメをアルコール発酵させていく。自然界の菌は培養された麹と違って管理が難しく、時間も手間もかかる。それでもこの製法にこだわるのは、「自然界に存在するたくさんの菌が上手に連携することでコメが糖化し、発酵してアルコールになる、それが日本の酒です。私たちはそこに遡った本来の酒造りをしたいのです。」優さんは先代の改革をさらに推し進め、5年前からは農薬を使わない稲に自然発生する稲麹を自家培養して酒造りをしている。ここまで自然の循環に徹した酒造りは、今ではほとんど見られない。

道具はからだの一部

優さんたちは、道具も大事にする。例えば前述の蒸し米用の「甑(こしき)」をアルミ製から杉桶に変えたのは「アルミ製は内外に温度差が生じるため、鍋肌に近いところのコメが水っぽくなる」という理由からだ。今や数えるほどしかいなくなった桶職人を大阪に見つけ、特注した。コメづくりがひと段落する夏場は道具づくりに勤しむ。桶をかき混ぜるための櫂棒(かいぼう)の柄は、山から竹を切り出して交換し、コメと麹をまぜる「ツメ」や、コメ展会場内の「属人器」で展示している「棒藁」も手づくりする。不思議なことに、多数の道具が並ぶ蔵には圧迫感がない。まるで道具と人と酒が一体になっているような感覚なのだ。

酛摺唄

いつしか窓の外が明るくなったところで、酛摺(もとすり)唄が始まった。蔵人が半切り樽に櫂棒を入れてかき混ぜる。中に入っているのは、麹と蒸し米、水を合わせた「酒母」だ。これが糖化したコメをアルコール発酵に導くことから、酛(もと)とも呼ばれている。コメの中心に麹菌が行きわたるように、酛を櫂棒で潰さないようにコメを摺る。摺り加減は、その時の加減を見ながら何番まで唱うかに係っている。酛摺唄は杜氏の時計なのだ。丹波杜氏の唄に創作した9番を加えて15番まである寺田本家の酛摺唄。その歌詞には鶴や亀などのおめでたい言葉が連なる。酒を仕込める喜びと、おいしい酒になってくれよと微生物たちを愛でる蔵人の想いを載せて、朝の蔵に唄が響く。

コメの声を聞く

蔵の温度計が5℃を指している。冷蔵庫のなかのような冷え込みのなか、明日の仕込みのために黙々とコメを洗う蔵人たちがいた。「長いときには2時間、来る日も来る日もただひたすらコメを洗います。」と優さん。冬場も比較的温かな井戸水とはいえ、大量のコメを洗い続ける作業は手が切れるような感覚だろう。「そうですねえ、毎日やっていると、見えてくるものがあるんですよ。なんというか、洗米は祈りの時間なんです。」コメはありがたいもんだなと気づかされる、と優さんが続ける。「コメに気持ちが入っているかどうかで、おいしさがまるで違う。不思議なもんですねえ。」

発酵が町を元気にする

平成の市町村合併を免れて、神崎町は千葉県で一番小さな町になった。人口6500人。その町がいま「発酵の里」として全国的に知られるようになったのも、寺田本家の存在が大きい。古くからコメに恵まれ、酒、味噌、醤油などの発酵文化を守ってきた神崎の町。いつしかここに手作り豆腐屋、天然酵母のパン屋などが集まり、朝夕、毎週、市場が立つ。「発酵の里こうざき」を提唱した優さんは、「仲間を増やしながら、知恵を伝え合いながら、みんなで盛り上げよう」と町に呼びかけた。お天道様とコメをつくり、微生物とともにつくる酒造りを次代に繋げるように、じっくりと町の元気を育めばいい。若き当主が選んだ古式の酒造りが蔵の外を醸し始めた。あなたのところにその芳香が届く日はいつだろうか。

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」達、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

【第5回:2013年12月6日、12月8日】

*和久傳(京都府京都市)

明治3年創業。丹後峰山町の旅館に始まり、昭和57年には京都市内に料亭として移転。平成20年には発祥の地に8千坪の敷地を求め工房を設立、京丹後の地域活性化にも取組む。

料亭のお迎え

「ねねの道」と呼ばれる参道から一歩入ったところに、「高台寺 和久傳」はある。高台寺といえば、「ねね」で知られる豊臣秀吉の妻の北政所が、京都の東山に開創した寺として知られ、周辺の小径には、今も当時の面影を連綿と受け継ぐ瓦葺きの土塀の奥に家屋が連なる。よく見れば、それぞれの入り口には小さな看板が掲げられ、京料理の老舗であることが分かる。その風情が一層古都らしさを奏でるから、この付近を訪れる観光客は引きも切らない。約束の時間に店に着くと、仲居さんが戸口で迎えてくださった。間口の明かりがしっとりと朝の三和土を照らす。客人の到着に併せて水がまかれたのだろう。敷居をまたぐ前から隅々に行き渡る料亭の心配りを味わって、こちらの緊張が高まったことは言うまでもない。

地方から中央へ、挑戦に込めた想い

和久傳の歴史は、明治3年に京都府丹後地方で開業した旅館から始まる。京都府の北西端の一帯では丹後ちりめんの生産が盛んで、昭和40年代には年間1000万反まで伸びた生産量が産地を潤した。しかしちりめん生産が衰退しはじめると、百年以上続いた老舗旅館は大きな転機を迎える。事業の再生をかけて、昭和57年に京都の老舗が集う高台寺に「料亭」への業態変換を図り、新規参入を果たした当代こそ、他ならぬ大女将、桑村 綾さんだ。現在、和久傳は京都市内に3店の料亭のほか、近年では、むしやしない(*注)を楽しめる店舗やつくりたてのお菓子を味わう茶菓席、料亭の味を買い求めることができる「おもたせ」の物販店などが十数店舗にまで成長。こうした事業の背景には、「料亭は高級な和食を提供するところ」とは一線を画す、桑村さんの仕事観がある。

*「むしやしない」とは京言葉で「小腹を満たす軽い食事」のこと。

深く静かに潜行する

「ご馳走」と言われて何を思い浮かべるだろう。世界中の贅沢な食べ物が並ぶ食品売り場、そして産地でしか食べられない新鮮な旬の食材を目当てにした観光ツアー。どちらにも「豊食の今」が写り込む。しかし、京懐石といえば手の込んだ細工を愛でる料理一辺倒だった時代、座敷の真ん中に大きく切った炉端で、日本海で揚がったばかりの生蟹を焼いて供するスタイルに、「産直」の価値を理解する同業者はいなかったという。それを乗り越えたのは「最低30年、それから50年、そうしたら100年」という桑村さんの想いがある。技巧では越えられない美味しさがある。港にほど近い山中の料理旅館での経験に支えられ、浮き沈みの激しい飲食ビジネスのなかで、桑村さんはまるでコメを育てるかのように事業を育んできた。

原点回帰

「恩返しがしたいと思っていたんです。」桑村さんがそう切り出したのは、平成19年に始まった「和久傳の森」プロジェクトに話が及んだときだった。高齢化が進んだ故郷の京丹後を復興させたい。せっかくなら店に供給するための食材を賄えるような取組みができないか。そこで桑村さんは京丹後に8千坪の土地を求め、料理人やスタッフを引き連れて地元の農家とともにコメづくりを始めた。さらに野菜、果物、椎茸や豆などの農産物も育て始め、これらを加工する工房を併設した。それだけではない。殺風景だった工業団地の風景を森に戻そうと、地元住民たちともに木を植え続けている。1600人とともに1万8千本の苗木を植えてから5年後には、樹木から紡がれる生命の循環が荒れ地に息を吹き返した。

六次産業を支えるのは地元リーダー

こうした京丹後での和久傳の取組みを全面的に支えるのが本田 進さんだ。市野々という集落の農家に育った本田さんは京都府職員の傍ら、兼業農家として60年間コメづくりをしてきた。丹後ちりめんで栄えた当時は、市野々でも約60軒が織物加工に従事していたが、現在では集落の戸数が49軒に減り、そのなかで織物に携わるのはたった1軒となった。地域の過疎化が深刻化するなか、本田さんが桑村さんと出逢ったことで、市野々に今までとは違った風が吹き始めた。職員時代、地域活性化の経験もあった本田さんが、和久傳という企業と地域のつなぎ役として、地域の農家を取りまとめる。

産地の「当たり前」に宝物がある

延々と続く山道の先にひっそりと佇む市野々の集落に入り、本田さんと合流してすぐに、私たちは軽トラックを取り囲む村人たちに出逢った。荷台には、丹後半島でつくり継がれている在来種の小豆の袋。通常の小豆よりも2割ほど大きく、京菓子の材料として珍重されるこの豆は、この地域の人々が代々、自家採取を繰り返してきた伝承の豆なのだ。豆を見せてもらうと、細長く、しっかりと皺が寄っている。そのため煮含めても皮が破けずふっくら仕上がるのだ。説明してくれた若い女性はこの集落に移り住んだ和久傳のスタッフだそうだ。小さな集落の到るところに、静かで深い和久傳の水脈が流れていた。

育て合う関係がもたらすもの

和久傳の田んぼは谷の最も奥にある。谷川の上流に民家も田んぼもないこの圃場で、彼らは手植え、手刈り、天日干しにこだわり、手間ひまをかけて農薬を使わない自然農を実践する。「おたまじゃくしのしっぽが落ちるまで、田んぼの水は抜きませんよ。害虫を食べてくれるトノサマガエルは田んぼの守り神ですからね。」もともと美味しさでは定評のある丹後米。本田さん達が育てるコメの透明感と粘り、旨味は一度食べたら忘れられない。「差別化が大事やと思います」と桑村さんは言う。手間をかけてつくるコメとそうでないコメが同じ価格では、つくり手のやり甲斐も産地も育たない。良いコメを育ててもらう代わりに、毎年20トンのコメを適正な価格で買い上げる。料理人も客も一緒にコメをつくるから食材の有り難みも分かるし、価格も理解してもらえる。産地と企業が相互に育て合う関係には、地域活性化だけでなく、企業にも成長をもたらすようだ。

良いものは、誠実さに表れる

土壁づくりの工房は年中湿度が一定で、コメの保管に適している。ここに一年分のコメを貯蔵し、必要なときに必要な分だけ精米して各店舗に届けるため、大きな精米機も常備されている。コメ展会場の「属人器」のコーナーではこの精米機を展示しているが、実際に使用しているものは、展示品よりふた周り以上も大きい。昭和初期に開発された古式で、最新型のものに比べて精米スピードが遅く、何倍もの時間がかかる。生産効率は悪いけれど、コメに熱が加わらずにタンパク質やデンプンの劣化を防ぐことができるのだ。これを見る人は、誰しも一膳の有り様にここまでこだわるのかと目を見張る。

本物の贅沢とは

昨年、日本料理が無形文化遺産に登録されたというニュースは、こうした食材を育む智恵、調理の技、そして設えの美意識、自然観や宗教観が私たちの暮らしの礎になっていることに気づかせてくれた。和久傳の取組みは、効率化を背景に消えつつある食文化を、生活に寄添うかたちで復興させ、次の時代に繋いでいこうとする。「稲の元気が違うんです。土の勢いが違う。手植えのコメづくりはいいことばかり。」昔ながらのコメづくり、そして山椒や桑、柿の木を植えるところから始める手間のかかる仕事にこそ、「本当に美味しい」があると桑村さんは語った。

ふと工房で棚を見上げると、藁でつくった宝船が飾ってあった。きれいですわなぁ、と本田さん。しばらく一緒に眺めながら、贅沢な食事とはなにかを考えた。

*6月1日(日)には、本章に登場する和久傳の大女将、桑村 綾さんと本田 進さんを迎えてトーク「田植えをはじめた料亭」を開催します。

>>トーク「田植えをはじめた料亭」

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」達、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

【第4回:2013年12月9日】

*伊勢の神宮(三重県伊勢市)

太陽神「天照大神」を祭る内宮と食神「豊受大神」を祭る外宮を中心とする125社の総称で、正式名称は「神宮」。日本書紀によれば、創建は第十一代垂仁天皇の御代。

神様のごはん

伊勢神宮の神様には毎朝夕、コメがお供えされているのをご存知だろうか。もちろんコメからつくられるお酒も欠かせない。かつお節などの魚類や昆布などの海藻類、また野菜や果物に加え、塩と水もお供えされる。野菜の中には例えば、ブロッコリーやオクラといった西洋野菜もある。神官から「その時代、その季節に一般に食べられているものが神様の食事」だと聞いて、なるほどと思った。神様は、今を生きているのだ。

日別朝夕大御饌祭

毎朝早いうちから、外宮の忌火屋(いみびや)殿で神様へのお供え物「神饌(しんせん)」の準備が始まる。弥生時代とほぼ変わらぬ方法で火を熾し、竃に据えた羽釜のうえで、蒸篭(せいろ)をつかってコメを蒸す。そのほかの食材を調える一連の次第は、約1500年以上もの間、365日、朝夕2回途切れることなく執り行われ、「日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆうおおみけさい)」として、年間約1500あると言われる神宮の祭のひとつに数えられる。伊勢神宮の中心、それは祭なのだ。

神と人をつなぐコメ

コメを召し上がる神様=伊勢神宮の御祭神とは、太陽にもたとえられる神「天照大神(あまてらすおおみかみ)」のこと。稲は太陽の光を集めて光合成を行い、人の身体に必要なデンプンや糖を貯える。一粒万倍の穀物は主食となり、政府の財源ともなって日本の社会を支えた。コメの出来不出来が命に直結していたからこそ、太古のひとびとは豊かさの源である太陽に祈り、想いを確かに届けるための場が必要だった。伊勢神宮と人々の間にコメを置いてみる。聞こえてくるのは神様の手を借りてコメを育てた古人の豊作への専心だ。

神様だっておいしい方がうれしい

「神饌の原則は自給自足です。」そのために伊勢神宮には直轄の田んぼがある。太古の時代から、神様に供えるためのコメを育てているのだ。神宮を取り囲む五十鈴川の水を引き入れた神田は境内から少し離れた楠部地区にある。酒米一種、糯米一種、五種のうるち米、そのほかに藁用に使う品種二種を含めて九種類の稲が育てられる。神田技師が特に力を入れるのは食味。「神様に捧げるコメは、身体に良く、食べておいしいものでなければなりません。」感謝を示すためのお供えものなのだから、本物でなければ意味がない。そのために技師はその年の収穫状況から品種を検討する。味だけではない。神饌が途絶え、祭が滞る事態は決して許されない。多様な品種を植えて絶滅を避ける。それは種を守るための手段なのだ。

コメのための建築

古代では蒸したコメを干した「糒(ほしい)」を20年保管した。財源となって経済を支えたコメの貯蓄と、国家の安定が直結していた時代。歴史の時間に「法律によって租税の保管期間が定められた」と習ったあの下りが、参拝する人たちが玉砂利を踏む音に重なった。20年経った糒は穀倉から出して新たな糒と入れ替えたが、殿舎を真新しく造り替える「式年遷宮」を執り行うのもまた20年に一度。このふたつはどうやら無関係ではないようだ。

収穫した稲穂が保管される「御稲御倉(みしねのみくら)」は、神宮の境内にある。そこには貯蓄のために考案された当時の高床式穀倉の姿を、いまもそのまま見ることができる。

未来を知るための祭

年1500回の神事のなかでも根幹となるのは、「神嘗祭」と6月、12月の「月次祭」の三節祭と呼ばれる神事だ。神嘗祭は、海川山野の幸とともに天照大神にコメの実りを感謝する10月の儀式。そして月次祭は神嘗祭を挟むようにして執り行われ、いずれもコメから醸したお神酒が供えられる。2回の月次祭にそれぞれ夏至と冬至が重なるのは偶然だろうか。本展ディレクターの竹村真一さんは、「冬至を境に太陽は勢いを増す。その再生の季節がフユ(増ゆ)」だと語る。太陽と稲作、そして神事や節句の関わり合いを、私たちはいつから忘れてしまったのだろう。同じ祭を繰り返し行ってきたことで連綿と受け継がれた過去がここにはある。そこに立ってこそ、私たちは未来を考えることができるはずだ。「人がアルバムをつくるように、伊勢神宮は祭を守り、記憶を貯めてきたんだと思う。」という若い神田技師は、まもなく「神田御田植初(しんでんおたうえはじめ)」を迎える。

*参考文献:『伊勢神宮のこころ、式年遷宮の意味』(小堀邦夫著/淡交社)

2014年5月6日、高木酒造株式会社の髙木顕統と一般財団法人 TAKE ACTION FOUNDATIONの中田英寿を迎え、トーク「知られざる日本酒の世界」を開催しました。ナビゲーターを務めたのは、「コメ展」ディレクターの佐藤 卓。トークは、中田と佐藤が今年2月に山形の高木酒造を訪れた際のエピソードから始まりました。

高木酒造の「十四代」は、日本全国を旅し、各地の工芸や農業の現場を訪ね歩く中田がその美味しさを絶賛するお酒です。

高木は、来年400年目を迎えるという酒蔵でのテマヒマかけた製造工程について、自作のスライドを用いながら丁寧に説明しました。

20年以上の酒づくりの経験を持ち、お酒を「ひとつの作品」と捉える高木は、「伝統的な技はあっても伝統的な味はなく、その時代のニーズに合わせた味を目指している」「データだけでもある程度のものはつくれるが、それを超えるには経験が必要」と日本酒への熱い思いを語りました。

農業の衰退に直結する日本酒の消費量の低下に危機感を覚え、海外にお酒という文化を伝えようと、高木とともに日本酒を開発した中田。トーク終盤には銘酒「十四代」がふるまわれ、あたたかい雰囲気の中、まさに五感で楽しむトークイベントとなりました。

2014年4月26日、おかげさま農場代表の高柳 功、本展企画協力の宮崎光弘、奥村文絵によるトーク「おかげさまで食は命」を開催しました。

はじめに、「コメ展」の企画準備においてコメづくりを学ぶべく、企画チームが千葉県成田市にある「おかげさま農場」を訪れ、高柳の指導のもと、苗づくりから収穫まで学んだ経緯が語られました。

次に、高柳の農業の背景を紹介。高柳は「人間は食べることによって命を構成している、その食は農からあるとし、命に必要なものは自然から頂いているという立場で自らの農をまっとうしている」と語り、宮崎は「人は自然の一部であるという見方に感化された」と、また奥村は「高柳さんと交流することで、人間として知っておくと良いことは農のなかにあるという気づきに至った」と続きました。人間が生きること、それは自分が必要とするものを自分でつくっていくことであり、そのなかでお互いに不足している部分を分かち合うことの大切さが述べられました。

展覧会に対し、高柳は「コメは日本の文化や生活に非常に多く関わっていることが、映像や写真などの展示を通し、よく捉えられている」と感想を述べ、コメに限らず食というものが風土や民族と切り離せないものであり、「『生きることは食べること』、その根幹を担う農業における問題は、農家だけでなく我々の食べ物における問題という意識を持つこと」の重要さを語りました。本トークは「コメ展」の会場を舞台に、コメを通じた「命」への気づきのタネが蒔かれる内容となりました。

東京ミッドタウンで「ミッドタウン コメピクニック」開催!

2014年ゴールデンウィーク前半、東京ミッドタウンの芝生広場では「コメ展」との連動企画として「ミッドタウン コメピクニック」が開催されます。

新緑の青空のもと、広大な芝生の上で、くつろぎながら"HANDS FREE"で愉しめる都会型のピクニック。「コメ展」リサーチ先から、五つ星お米マイスターにより厳選された10種の"おコメ"を実際に味わっていただけるイベントです。東京の真ん中で、自然を感じながら、優雅な休日をお過ごしください。

期間:2014年4月25日(金)- 4月29日(火祝)

場所:東京ミッドタウン 芝生広場、コートヤード

時間:11:00-17:00

主催:東京ミッドタウン

お問い合わせ:東京ミッドタウン・コールセンター(03-3475-3100)

>>東京ミッドタウン ウェブサイト

【MENU】

10種類のピクニックセット

俵おにぎり(60g×1種類3個)+つけあわせ2種類

お米の食べ比べセット

俵おにぎり(60g×3種類3個)+つけあわせ3種類

各¥500(税込) ※それぞれ汁もの付き

<お米ラインナップ>

北海道 砂川ゆめぴりか

北海道 芦別ななつぼし

北海道 北竜おぼろづき

秋田県 神代じゃんご米あきたこまち

新潟県 朱鷺と暮らす郷コシヒカリ

長野県 鈴ひかりコシヒカリ

島根県 石見銀山つや姫

島根県 島の香り隠岐藻塩米特選コシヒカリ

高知県 土佐天空の郷ヒノヒカリ

佐賀県 逢地さがびより

全てのお米は「コメ展」で、つけあわせは東京ミッドタウン内でご購入いただけます。

■藁を使ってつくるワークショップを開催

「コメ展」参加作家の監修による、稲の茎を乾燥させたわらを使用して、ピクニックに使えるアイテムをつくるワークショップです。大人も子供も楽しめる内容で、どなたでもご参加いただけます。

監修:ことほき(鈴木安一郎+安藤健浩)、studio note(ともに「コメ展」参加作家)

期間:2014年4月26日(土)、27日(日)、29日(火祝)

場所:東京ミッドタウン コートヤード

時間:11:00-17:00

料金:無料

参加人数:なくなり次第終了

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」達、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

【第3回:2013年10月14日】

*金重 愫(かねしげまこと)さん(備前焼作家:岡山県岡山市)

金重家は代々、備前焼に従事してきた家系で、父の素山は戦後の備前焼復興に努めた。備前を代表する陶芸家。京都大学時代の専攻は「農学」。

海を越えて伝わった技

備前焼の歴史をひも解いていくと、古墳時代から平安時代にかけてつくられた須恵器が発展したものだから、日本最古の窯場といっていい。それまで手びねり、野焼きでつくられた弥生式土器に対し、須恵器はろくろを用いて形をつくり、窯焚きにすることで生じる高温で素地の強度が増した。飛躍的な技術の進歩の背景には朝鮮半島との文化交流がある。平安末期になると、備前地方の農民たちは渡来人から伝わった須恵器の技術をもとに、自らの生活の道具をつくり出した。

命を守った焼物

種籾を一年間保管しておく種壷、水を保存しておくための大甕、収穫した米を鼠などから守るための瓶。稲作にとって「貯蔵」は、命と直結するテーマだった。焼き締められた強固な陶器は古人の暮らしに常に寄り添い、身守りになったに違いない。やがて桃山時代にはいって侘び茶が盛んになると、生活用品を茶器に見立てた茶人たちによって備前焼は茶陶として使われるようになり、陶工は器づくりに専念するようになる。

農家になりたかった

半農半工の営みから生まれた備前焼。以来、連綿と備前の地につづく陶工の家に生まれた若き青年は、大学で農業を選んだ。「本当に農家になろうと思っていたんです」という金重さん。結局、鍬を持つことはなかったが、田んぼの底土を使う備前焼の継承者として、今なお農業に対する想いは深い。「農業従事者は哲学者ですよ。あれほどの智恵を持つ人々を、社会はもっと大事にしないといけない。」その優しい眼差しの奥に、農業や伝統工芸といった「自然と向き合い、手をつかって生み出す仕事」が、都市化する社会のなかで存在感を失いつつある今を、見過ごしてはならないという強い光があった。

人の手が引き出す美

稲作が備前焼を育んだように、備前焼にもまたコメは欠かせない。釉薬をかけず、土を直火が焼き締める製法は、土味がそのまま風情になる。冷たすぎず、粗野にならず、伸びやかで口あたりの柔らかな土肌は、微生物が長い時間をかけて耕した田んぼの底土から生まれる。太古の地層から採れる備前特有の田土(ひよせ)だ。そして大きな瓶や壷を焼く際にできる隙間に小さな皿を並べ、器同士がつかないように藁を間に挟んで焼くと、1300度の窯のなかでも焼け落ちない藁の生命力が、焼物の表面に赤々と藁痕を描く。「緋襷(ひだすき)」と呼ばれる備前焼の見所もまた、稲と人の合作なのだ。

コメと暮らす

「窯焚きは昼夜問わずに1週間以上、火勢を見続ける長丁場。それを乗り切れるのは、腹持ちのいいおむすびのおかげ、パンでは保ちません」金重さんは窯焚きの間、夜食におむすびを食べるのだと言う。その窯を見せてもらうと、外壁の土にも藁が漉き込まれていた。それだけではない。工房の床、天井も同じ仕様になっている。土に混ぜ込んだ藁には、時間が経つと土の分子を密着させる働きがあると聞いたことがある。「稲作が近くにあったからこそ、生まれた智恵でしょう。全部、自然の流れなんです。」

土づくりから始まる焼物の仕事

窯焚きは年に2回。赤松の薪だけが燃料となる。その日のため、金重さんは半年かけて土をつくる。「備前の土は太陽でも風でも割れてしまうほど繊細です。それを陶芸に使うためには、よほど土を練り込まなければ形になりません。」緋襷に用いる藁もまた、柔らかくなるまで木槌で叩いて初めて器に巻ける状態になる。材料を手にいれるだけでは仕事にならない。薪を割り、土を育て、藁を叩きながら、匠は折々の素材の声を聞く。山も田んぼを持たない陶工が、薪や田土を買い求めるようになって久しい。最近では良質な田土が減り、品種改良によって稲の穂丈が短くなったために巻きづらくなっているそうだ。赤松も松枯病の被害が顕著と聞く。備前焼はまるで有機栽培のようだと金重さんは考える。健康な土が、健康な作物を育てるように。

上手よりも大事にしたいこと

100円でモノが買える時代に、何倍もする品を選ぶ理由はなんだろう。陶芸に限らず、ものづくりに関わるひとはみな、そんな問いにも向き合わなくてはならない。工房の片隅に見つけた手づくりの藁筆。自分のかたちをつくりたいから、道具も自分でつくると、金重さんは言う。「市販の筆というのは、誰もが上手に描けるようにつくられたものでしょう。」世の中を計る物指しはもっとたくさんあって良い。あなたにはあなたの形がある、と語りかける器がある。そういう道具が気づかせてくれる人生を、100円で買うことはできない。

六本木アートナイト2014 スペシャルプログラム

「六本木アートナイト2014」に合わせ、21_21 DESIGN SIGHTでは以下のスペシャルプログラムを実施します。

■4/19(土)24:00まで開館延長

六本木アートナイト開催に合わせ、2014年4月19日(土)は、通常20:00閉館のところを特別に24:00まで開館延長します(最終入場は23:30)

*但し、18歳未満の方のご観覧は23:00までとさせていただきます

■奥村文絵によるコメ展ギャラリーツアー

日時:2014年4月19日(土)15:00-16:00

ご案内:奥村文絵(「コメ展」企画協力)

>>詳細はこちら

■コメ展 × PechaKucha

日時:2014年4月19日(土)20:00-22:00(途中休憩含む)

司会:アストリッド・クライン/マーク・ダイサム

出演:清田貴代、河野結美、杉村 啓、福原志保、Bob Sliwa、町田 忍、Matt Alt、水代 優、村山 誠

>>詳細はこちら

六本木アートナイト

六本木の街を舞台とした一夜限りのアートの祭典です。美術館をはじめとする文化施設、大型複合施設、商店街が集積する六本木の街全域にわたり、アート展示、音楽やパフォーマンス、トークなどのイベントが開催されるほか、美術館の開館時間延長や入場料割引、様々なショップでのサービスなどが実施されます。

■日時

2014年4月19日(土)10:00 - 4月20日(日)18:00

<コアタイム> 4月19日(土)18:17【日没】 ~ 4月20日(日)5:03【日の出】

■開催場所

六本木ヒルズ、森美術館、東京ミッドタウン、サントリー美術館、 21_21 DESIGN SIGHT、国立新美術館、六本木商店街、その他六本木地区の協力施設や公共スペース

>>六本木アートナイトの詳細についてはこちら

2014年4月13日、ネイチャーフォトグラファーの内山りゅう、新潟大学農学部准教授の吉川夏樹、本展ディレクターの竹村真一によるトーク「田んぼの未来」を開催しました。

はじめに、淡水の水中写真家として、また田んぼ博士として知られる内山が、生物多様性について語りました。もともと魚の研究をしていたという内山は、生き物好きが高じて写真家になったといいます。九州から北海道まで田んぼをつぶさに観察するなかで、田んぼごとに生き物が違うことに注目した内山は、自身の豊富な写真作品を見せながら、単純にに見えて奥が深い、田んぼの世界について解説しました。水陸両方の生き物が棲んでいる田んぼは、まさに生き物の宝庫。多様な生物が棲む田んぼのコメは安全であると、熱く語りました。

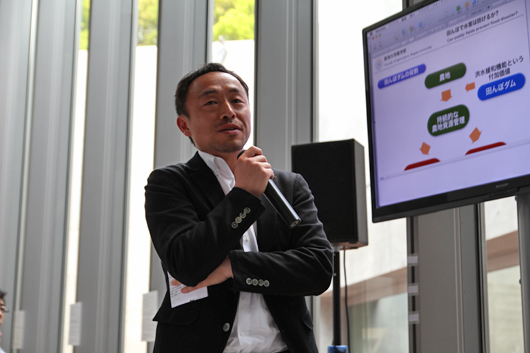

続いて、水田をいかに使いやすくするかという農業土木の分野で研究を続ける吉川が、新たな治水の方法として注目されている「田んぼダム」の可能性について語りました。雨の多い国、日本は、その山がちな地形と相まって、世界的に見ても洪水の多い国だといいます。農業土木の歴史は、洪水との戦い、つまり治水の技術の発展の歴史でもありました。中世、近代、そして現代と、治水の思想の歴史的変化をふまえながら、田んぼの仕組みを利用して、降った雨をゆっくりと下流へ流していく「田んぼダム」のコンセプトを披露しました。

二人のレクチャーの後、竹村は、会場に集合していたコメ展参加作家を紹介。最後に竹村とともに本展ディレクターを務めた佐藤 卓もコメントし、本展をきっかけに田んぼとコメ文化の未来について考え続けていきたいと、トークを締めくくりました。

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」達、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

【第2回:2013年12月7日】

*村嶋 孟(つとむ)さん(銀シャリげこ亭:大阪府堺市)

「1日48升の米を炊く店」として知られる大阪の名食堂「銀シャリげこ亭」を営んで50年、遠方からの常連客も多い。「飯炊き仙人」に、料理人も厚い信頼を寄せる。

昼過ぎに閉店する食堂

「朝4時から仕事してますから、いつでもどうぞ。」と言われて、少し遠慮気味に伺ったのは午前8時。「銀シャリげこ亭」は出汁の香り、焼物の焦げる匂い、釜からこぼれる湯気で溢れかえっていた。それぞれの持ち場を預かる料理人たちの表情は真剣そのもの。店の営業時間は9時から13時すぎの数時間。売り切れ御免の人気店には厨房と客席を隔てるものが何もない。材料も仕込みも一目瞭然、店主、村嶋 孟さんの生き方を映す店構えだ。

コメで一流を目指す

店の名物はなんと言っても銀シャリ。自前のかまどで、特注の大きな飯釜を使って毎日16釜を炊き上げるが、炊いても炊いても間に合わない。ここに来る客はみな、大盛りにしたご飯を平らげるのだ。店に入った村嶋さんは、仕事を始めるとひとときも火から離れず、4つの火口を操りながら、ひたすらご飯を炊き続ける。東京オリンピックの翌年に店を開けてから50年変わらない光景。大阪・堺の84歳は夏になれば上着を脱ぎすて、裸で湯気のなかに立つ。「料理人になりたかったんですわなぁ。ずいぶんと名店を食べ歩きましてね。ところが一流の料亭でも、ご飯の味はイマイチじゃないか、と。」食べるのに苦労した戦時中の経験から食の仕事を探したが、すでに家族もあり、板前修業には遅すぎたことも、今となれば幸いだった。

おいしすぎたらいかん

食堂を持つとおかずは奥さんに任せ、自分は飯炊きに没頭した。以来、魚も肉も包丁も触らないのは「匂いが手につくでしょ」。コメだけを触ってきた村嶋さんの手は大きく、そして繊細だ。手が道具になり、道具が手になる。長年使っている木しゃもじには、彼の手形がはっきりとのこる。ふいに「はい、食べてみて。」とたった今、炊きたてのご飯で握ったおむすびを差し出された。つやつやと光り輝くようなササニシキの粒。ほふほふとしながら頬ばると、口のなかにコメの香りが立ちこめた。「ご飯があんまりおいしすぎると、おかずが食べられへんでしょ。必要以上に甘みとか旨みを求めたらあかん。」ご飯はあくまでもおかずと食べるもの。その信条から、銀シャリげこ亭のコメはコシヒカリではなく、ササニシキと決めた。おむすびは噛むほどおいしかった。

命の通う味

夢中になって話しているうちに、いつの間にか食堂が開店していた。ずらりと並んだおかずが次々と入ってくる客を迎えている。その品揃えを見て驚いた。おでんに刺身、焼き魚、揚げ物...。どれもつくり立てで生き生きとしている。なかでも人気なのは、お母さんがつくる厚焼き卵。つくり置きはせずに、注文を受けてからひとつひとつ目の前でつくってくれる。その優しさと鮮やかな黄色に心が躍った。「命をもらっているんやから、感謝して食べなあかん。」すこしずつここがどんな店なのかが分かってきた。

極めれば見えてくる

おいしいコメを炊くのに一番大事なものはなにか。その質問に、村嶋さんは迷わず「水」と答えてくれた。暑い時期は水もコメも質が落ちる(特に昔はコメの貯蔵システムなどなかった)ため、6月から8月は店を休み、老夫婦は二人で世界を旅して周る。「いろんな国に行くのは勉強になりますなぁ。」随分と前に訪れたドイツでは、村々で自家製品を売る農家に出逢った。同じ戦争を経験しながら、その後の歩みが違うことに深く感じるものがあったという。「過去に学び、未来を考えることが大事でしょ。」村嶋さんは味の善し悪しに留まらず、もっと大きなテーマを見ている。コメを育み、コメをご飯に変える水。そして人の身体をつくり、地球をつくる水。生きるとはなにか。豊かさとはなにか。村嶋さんの銀シャリが語りかける。

食は心との対話

「自分が食べたいなぁと思うものを食べるのが薬。好きなものを食べたらええ」と村嶋さんがこぼれるように笑う。迷いに迷って選んだのは、生まぐろのお刺身、ひじきの煮物、ぬた、大根おろしとじゃこ、厚焼き卵としじみのお味噌汁、そして銀シャリご飯。漆器や茶碗も決して安物ではないが、アルミのトレイが食堂感を盛り上げる。箸をつける。どれもひとつひとつの食材から染み出た味だ。さて、普段の2倍はありそうな銀シャリ、、、、あれ、さっぱりとしていておかずにちょうど合う。くどくないからおかずもよく合う。もりもり食べられる。そういうことかと目が覚めた。

味は人に在り

村嶋さんは「2013年を以て店を閉める」と宣言し、周りを驚かせた。確認したところ、今も元気に店に立っているというから、勇退はもう少し先のことになるのかもしれない。とはいえ残された時間は決して長くはない。店の味を受け継ぐ人も出てきたそうだから、銀シャリげこ亭は新たに別の物語を紡いでいくことになるのだろう。「ご飯には格があるわな。デキの悪いのが飯、まあまあがご飯、最高に炊けたんが銀シャリや。」日々、銀シャリを炊き上げる。その一念のもとに村嶋さんを導いてきたコメ。かまどの火加減を確かめる背中がぴんと伸びていた。

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」たち、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

【第1回:2013年9月25日】

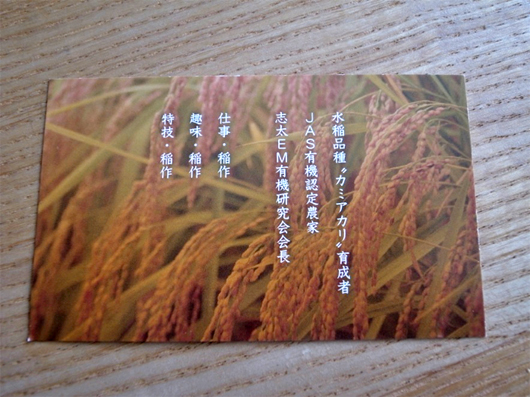

*松下明弘さん(稲作農家:静岡県藤枝市)

稲本来の生命力を発揮させる稲作を研究し、無農薬有機農業による酒造好適米育成や新品種の開発に成功。著書「ロジカルな田んぼ」を出版。

*長坂潔曉さん(安東米店:静岡県静岡市)

90年に安東米店四代目となる。以来、コメにのめり込み、コメ食の普及に奔走する。「田んぼからお茶碗まで」がモットー。2004年五つ星お米マイスター取得。2005年第16回優良米穀小売店全国コンクール農林水産省総合食糧局長賞受賞。

仕事、趣味、特技はひとつ。

「仕事、稲作 趣味、稲作 特技、稲作」。名刺の裏にこう書く農家がいる。静岡県藤枝市の松下明弘さんだ。田んぼを父親から譲り受け、稲の生態を徹底的に研究し、無農薬でも雑草の生えない田んぼをつくることに成功した松下さんは、スーパーマンならぬスーパー農家として、今、ちょっと話題の人だ。

貧しさの中で学んだもの

松下さんが最初に就いたのは機械関係の仕事だった。その後、エチオピアへ渡り農業指導に従事したことをきっかけに、農薬や化学肥料を使わない農業を追求していくことになる。松下さんは「常識」を信じない。日本人の常識では貧しく見えたエチオピアの農業。その「非常識」にこそ、たくさんの気付きがあったからだ。帰国後、帰来の研究肌が相まって、無理だと言われていた酒造好適米山田錦の有機栽培を可能にし、巨大胚芽米「カミアカリ」という新品種の育種に成功。これは市井の農家としては前代未聞の功績だ。

コメを作るのは稲

松下さんは「僕は稲作農家。米農家じゃない。」と断言する。そうだ、コメを作るのは稲なのだ。太陽エネルギーを利用して葉が光合成を行い、デンブンや酸素をつくり出す。このデンプンが子房いっぱいに満ちてくると、今度は固まり始める。コメとはこの固まりのこと。だから、おいしいコメを作るためには、まず製造元である良質な稲が必要になる。松下さんはまるで稲の声を訊くかのように、松下さんは優しい眼差しで田んぼに立つ。「主役は田んぼ、主役は稲。ぼくはただそれに寄り添うだけ。」その言葉ひとつひとつから、既知の未知化がみるみる広がっていく。

おいしさの話

「生産者がおいしい米、おいしい米って自分で言うけれど、僕は言わない。おいしさは食べる人が決めるものだから」松下さんは、昨今のコシヒカリに偏りすぎる傾向を冷静に見つめている。「おいしさにはもっと多様性があったほうがいいと思う」彼の田んぼには、何種類もの稲が並ぶ一角がある。黒米、赤米、芒の長い米、短い米、コメにこれほどの種類があるのかと驚かされるほどだ。「それとさ、甘い、粘り、柔らかい。それ以外にコメの味を表現する言葉がもっとあってもいいよね。だってコメはこんなに多様なんだから」

類は友を呼ぶ

松下さんには、かけがえなのないパートナーがいる。「コメ屋の役割は、田んぼからお茶碗までを見える化すること」という安東米店の長坂さん。彼もまたちょっと変わったコメ屋さんだ。コメの「作為のない美しさ」こそ、美術大学で学んだデザインの原点だと気づき、逃げ回っていた家業を継ぐことを決心した彼は、松下さんについて稲作の勉強を始めた。稲作の手間ひまを知るからこそ、その価値を食べる人に伝えることができる。「人にはそれぞれ役割がある。松下は稲をつくり、僕は米を売る。そしてそれを食べる人。三者を繋ぐのも僕の仕事」松下さんが稲作に没頭できるのも、長坂さんの存在があってこそだ。

コメのある暮らしをデザインする

安東米店は楽しい。糠の香りが漂う店内には、珍しい稲の見本が吊り下がり、木製什器にはたっぷりのコメが客を待つ。栽培方法、おすすめの食べ方を記したポップに、長坂さんの味わいのある手書き文字が踊る。欲しいコメが見つかったら、枡で量ってもらい、好みに精米してもらえばいい。待つ間に目に飛び込んでくるのは、ひと抱えもある羽釜だ。自らコメを炊きに出かける"スイハニング・インターナショナル"の活動は、昨年とうとう海を越えてフランスに到達した。炊飯+ing=スイハニング。安東米店=アンコメ。もっともっとコメは楽しくなれる。「コメ屋はコメとの出逢いを売らないとね」デザインという窓からコメを見つめて出来上がった、長坂流コメ屋のカタチ。それは「コメのある暮らし」を売るアンコメワールドなのだ。

コメの笑顔

私が訪れたのは十五夜が過ぎて、秋分を迎えた頃だった。稲穂は重たそうに頭を垂れて黄金に輝いている。田んぼを案内しながら、松下さんが時折「切れてるなぁ」とつぶやいた。同行する安東米店の四代目、長坂さんもまた「切れてるねえ」と返す。収穫に向けて水を抜いた田んぼからは湿り気がすっかり抜けきって、稲穂はいい具合に枯れている。松下さんの田んぼは、明らかに周りの田んぼと違う。ひと株ひと株がしっかりと自立し、こんがりと焦げたトーストのような乾いた感触。これが収穫時の稲穂の理想の状態なのだという。松下さんはこの「切れている」という表現がお気に入りだ。「切れてるなぁ」「切れてるねえ」「切れてないね」「だめだね」田んぼを見ながら二人が繰り返す。その後ろ姿がなんとも楽しそうなのだ。真剣に生きる人をこんな風に笑わせるコメ。二人が写った写真にコメのチカラが溢れていた。

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」達、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

2014年3月22日、トーク「コメの味」を開催しました。

五つ星お米マイスター 西島豊造が、これまで取り組んできた産地とのコメの開発、ブランドづくり、消費者としてのおコメの楽しみ方を語りました。聞き手は本展企画チームの一人である奥村文絵。途中、「コメ展」セレクト米より3種を参加者全員で食味するサプライズもありました。実際のコメの違いを味わいながら、西島の考える、日本のコメの未来を作る産地と消費者それぞれのあり方について熱く考える会となりました。

本展企画チームが取材した産地の様子の展示に加え、「コメ展」セレクト米10種をその場で精米して販売している"「コメ展」サテライトブース in 東京ミッドタウン"は3月26日(水)まで限定開催です。ぜひ展覧会とあわせてお楽しみください。

2014年3月8日、「コメ展」ディレクターの佐藤 卓、竹村真一によるオープニングトーク「まったくのいきもの、まったくの精巧な機械」を開催しました。

2007年に二人が恊働して企画した展覧会「water」を始まりとして、様々なリサーチ、意見交換を経て開催に至った「コメ」をテーマにした展覧会。

まず「既知の未知化」という言葉とともに、水からコメへ発展してきたこれまでの経緯が語られました。「water」開催前に、竹村が佐藤に語った「牛丼一杯に2,000リットルの水が使用されている」という事実。普段の生活において、いかに当たり前に捉えられているものが知らないことに満ちているということを、今回はコメをテーマに、デザインを通して表すことを試みたと両者は述べました。

さらに竹村は「日本食が世界遺産となる一方で、一汁三菜の日本の食文化が消えつつある。日本食は無形文化遺産にあたり、これが"人々の中に生きている"ことに基づくことを考えると、やはりもう一度見つめ直す、リ・デザインの必要性があるのでは」と続きました。

また、様々な分野によって社会が成り立つ現代において、竹村は「様々な分野を扇の要として総合値とするものが必要。それをデザインが担えるのではないか」と語りました。

そして展覧会の作品紹介にトークは進行。「コメ展」はコメづくりの現場と繋がっていること、コメの多様性にもう一度目を向けることを重点とし、千葉県成田市「おかげさま農場」にて企画チームが、手作業による苗づくりから収穫に至るまで体験したことや、全国のコメづくりに携わる方々と恊働によって、多くの作品が制作された模様が紹介されました。今回のトークは、コメの再発見にむけ、企画チームの辿った旅路が語られる貴重な機会となりました。

2月28日(金)、いよいよ企画展「コメ展」が開幕します。

コメは、私たちの暮らしにとても身近で、日々の生活に欠かせないものです。日本では、コメを中心とした食文化を深めつつ、稲作の歴史とともに様々な文化が発展してきました。

本展では、私たちの文化の根幹をなすコメのありようを新鮮な目で見つめ直していきます。そして、その未来像を来場者の皆様とともに考えていきます。

佐藤 卓、竹村真一ディレクションによる「コメ展」に、ぜひご来場ください。

撮影:淺川 敏

2014年2月28日より開催の企画展「コメ展」。

展覧会準備のため、2013年4月〜9月千葉県成田市「おかげさま農場」にて、佐藤 卓、竹村真一をはじめとする企画チームが、同農場代表 高柳 功氏の指導のもと、手作業による苗づくりから収穫に至るまでのプロセスを体験しました。展覧会に先がけ、その模様を本連載でお伝えします。

2014年2月28日より開催の企画展「コメ展」。

展覧会準備のため、2013年4月〜9月千葉県成田市「おかげさま農場」にて、佐藤 卓、竹村真一をはじめとする企画チームが、同農場代表 高柳 功氏の指導のもと、手作業による苗づくりから収穫に至るまでのプロセスを体験しました。展覧会に先がけ、その模様を本連載でお伝えします。

撮影:安川啓太

2014年2月28日より開催の企画展「コメ展」。

展覧会準備のため、2013年4月〜9月千葉県成田市「おかげさま農場」にて、佐藤 卓、竹村真一をはじめとする企画チームが、同農場代表 高柳 功氏の指導のもと、手作業による苗づくりから収穫に至るまでのプロセスを体験しました。展覧会に先がけ、その模様を本連載でお伝えします。

左より、佐藤 卓、宮崎光弘、竹村真一 右より、奥村文絵、高柳 功