contents

Material, or (10)

企画展「Material, or 」がNHK World「DESIGN×STORIES」にて2週にわたり紹介されました。

以下のリンク先(外部サイト)からぜひご視聴ください。

(視聴期限:2026年3月31日まで)

NHK WORLD「DESIGN×STORIES」視聴リンク

◯「Dialogue with Material Part 1」2023年10月26日(木)放送回

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/2101012/

◯「Dialogue with Material Part 2」2023年11月2日(木)放送回

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/2101013/

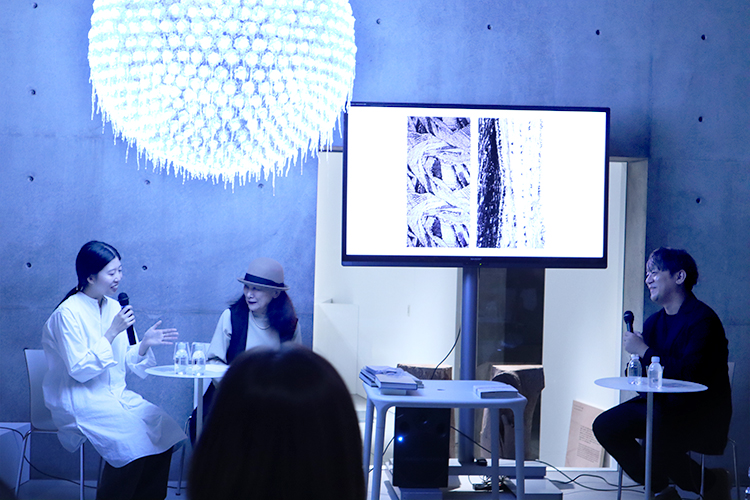

2023年10月27日(金)、企画展「Material, or 」に関連して、閉館後の館内にて、デザインジャーナリストの森山明子と、本展参加作家の小野 栞によるトークをを開催しました。モデレーターは本展企画チームの山田泰巨が務めました。

企画展「Material, or 」会場風景(ロビー) 撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

企画展「Material, or 」会場風景(ロビー) 撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

「Material, or 」で展示している小野の作品「Muse」は、金属のワイヤーを手編みした縦5 × 横4 mの作品です。21_21 DESIGN SIGHTの吹き抜けの一番高い場所に吊られ、昼はサンクンコートから降り注ぐ陽の光に煌めき、夜は照明に照らされてさまざまな表情を見せています。小野が「透明な幕に見える素材を探していて出合った」という、通常は精密機器などに使われる0.06 mmのステンレスワイヤーを、8ヶ月かけて一般的な編み棒で編んだ本作品は非常に繊細なため、すぐには存在に気づかない人もいるほど。金属工芸やテキスタイルデザインを学び、糸から衣服を制作してきた小野は、博士課程で彫刻に触れることにより、空間との関わりを考えるようになったと言います。風や光も意識する中で、「透明」をつくることを模索しました。本作品を編むにあたり、ワイヤーが細すぎて見えなくなってきたり、金属疲労のために折れそうになるなどの、素材の難しい性質と向き合いながら完成させたと語りました。

デザインジャーナリストの森山明子は、「Material, or 」のテーマを最初に聞いた時から思い浮かべたという特別な「布」を紹介しました。だれも見たことのない布を探求してきた、世界的テキスタイルプランナーの新井淳一によるポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムを用いた生地。その実物を特別に持参した森山は、トーク参加者たちの前や上に広げることで、この布の軽さや手触りも披露しました。

「物質自体がなろうとする自分になるよう、呼吸を合わせるのが仕事」という新井淳一のものづくりの考えが、小野の作品づくりや、「Material, or 」のテーマに通じていることから、「もの」やそれを取り巻く「産業」への眼差しへと話は発展しました。

モデレーターの山田からは、「布」はとても身近なものであると同時に、人によって思い描くものが違うのではないかと問いかけ、トーク参加者がそれぞれ「自分にとっての布」を語る時間を設けました。展覧会の感想も合わせて語り合った1時間半。最後に、参加者からの「どうやったらものと対話する力が養えるのか?」の質問に、小野は「よく観察し、細かく見て、予想しながら動く。そしてものだけでなく地域や産業を見てほしい」と答え、和やかなトークは終了しました。

左から、小野、森山、山田。

左から、小野、森山、山田。

デザインを通じてさまざまなものごとについてともに考え、私たちの文化とその未来のビジョンを共有し発信していくイベントシリーズ、21_21 クロストーク。その第5回目となる展覧会ディレクターズバトンスペシャルを、「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2023(外部サイト)」内、DESIGN TOUCH Talk Salonの企画として2023年10月15日(日)に東京ミッドタウン・カンファレンスで開催しました。

2023年11月5日(日)まで開催中の企画展「Material, or 」の展覧会ディレクター吉泉 聡と、11月23日(木・祝)から始まる企画展「もじ イメージ Graphic 展」の展覧会ディレクター室賀清徳、後藤哲也、加藤賢策が登壇した本トークでは、それぞれが関わる展覧会の企画過程やテーマに込める思い、またお互いの企画に対しての質問や持った印象などを話し合いました。

企画展「Material, or 」の図面を見ながら話す登壇者(左から)吉泉 聡、室賀清徳、加藤賢策、後藤哲也

企画展「Material, or 」の図面を見ながら話す登壇者(左から)吉泉 聡、室賀清徳、加藤賢策、後藤哲也はじめに、吉泉より企画展「Material, or 」の紹介に続いて、他の登壇者からの質問を受け、テーマ設定と企画過程について話しました。

環境問題などに対する問題解決ではなく、「なぜその問題の状況になっているのか振り返る」「技術で解決すること自体が人間の過信なのではないか」という視点から、もっと手前の人間とマテリアルの関係について考える展示を企画したいと考えた吉泉は、まず本展では、特定の意味をもたない地球上のすべてのものである「マテリアル」に、人間が意味を与えることで「素材」にもなり得ると定義しました。

人間や技術についてより理解していくため、芸術人類学者の石倉敏明、バイオミメティクスデザイナーの亀井 潤を企画チームに迎え、さらに、「マテリアル」と対話して意味を考え直す作業を一緒に行っていけるメンバーとして、三澤 遥(グラフィックデザイン)と中村竜治(会場構成)などが加わります。メンバーとは視点を完全に共有できたことで、これまでに無いような会場が完成したと振り返りました。

企画展「Material, or 」会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三

企画展「Material, or 」会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三場の意味を無効化し、一つひとつの展示物と向き合えるよう、建築全体の図面上でグリッドを描く腰壁で仕切ったり、展示台を一切設けないなど、展示物と「対話」するための中村の案は非常に斬新でした。しかしそれは、企画段階のチーム内では常に異論はないものの、来場者が楽しめる展示なのかは未知数であり、展覧会ディレクターとして眠れないほど不安であったと吉泉は明かしました。

実際に展覧会が開幕すると、想像以上に多くの来場者がありました。嬉しく思うと同時に、特に若い人がそれぞれの視点でじっくり展示を見ている様子からは、新しく学ぶこともあると言います。気づいたのは、「マテリアル」は、常に人を触発するものであり、展示構成の狙いを超えて「マテリアル」が来場者の気持ちに働きかけているということ。

室賀からは、作品との距離が近く、順路や始点終点がはっきりしていないことで、鑑賞がループしたり思考を巡らす仕掛けとなり、展示と鑑賞者の関係性にも従来との変化を生む効果があったのではないかと感想が述べられました。

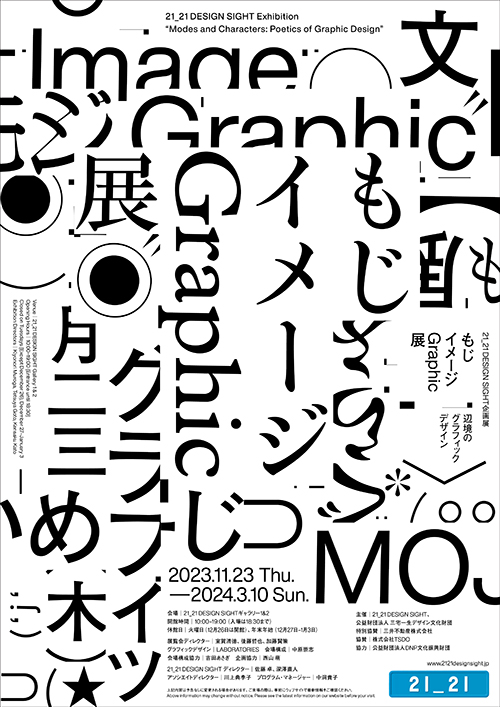

次に企画展「もじ イメージ Graphic 展」について、展覧会ディレクターたちから説明しました。

グローバル時代における日本のグラフィックデザインの可能性について、日本語の文字を起点に、国内外約50組のデザイナー、アーティストによるプロジェクトを通じて考える本展。室賀は、企画のベースでデザインの前に立ち戻るという点において、「Material, or 」とも連続性を見出せると言います。

デザインされた記号としての文字の前に、文字がどう生まれたのか、その原風景からとらえようとすることで、日本のグラフィックデザインの中での文字の営みが見えてくるのではないか。そして、「神Excel」(紙に出力することを前提とした申請書などの作成に、本来表計算ソフトとして作られたExcelを使う文化)に現れるような、欧米の文字の仕組みからははみ出てしまう日本の独特な文字文化を考えることで、文字が単なる記号以上の描くものであり、「ものごと」と切り離せない感覚をとらえていく。このようなトピックから企画が始まったと語ります。

これらを背景に置きながら、21_21 DESIGN SIGHTで開催するグラフィックの展覧会として、これまで他でもあまり取り上げられていない切り口を検討したという後藤。DTP環境の発展のなかで、デザイナーによるさまざまな試行錯誤があった1990年代以降を中心に組み立てることで、インターネット普及以降、日本のグラフィック文化が生み出してきたものと今後の可能性が浮かび上がります。

企画展「もじ イメージ Graphic 展」メインビジュアル

企画展「もじ イメージ Graphic 展」メインビジュアル加藤からは、本展のメインビジュアルが紹介されました。展覧会は「構え」が大事と語る後藤。ビジュアルをつくるにあたっては、タイトルも合わせて検討し、今回の平仮名・カタカナ・アルファベット・漢字の4種の文字が4行に並ぶタイトルとデザインで決定しました。デジタル上の表現では、縦書き横書きやフォントが変わる動画バージョンも作成。シンプルながら、文字表現の持つ「揺れ」が生まれています。そして、日本のデザインを取り上げた展覧会ということを示すサブタイトルの「辺境のグラフィックデザイン」は、地理的な「辺境」というよりも、かつては中国のサブカルチャーとして、近代以降は西洋のオルタナティブとして、未だ日本における文字文化がはみ出ている面白さを込めたと、室賀より説明されました。

最後のフリートークでは、さまざまな質問や意見が交わされました。

「Material, or 」の企画にあたっては、一般の人は自分の手でものをつくらなくなり、マテリアルとして自然に触れ合う機会がなくなったという問題意識があったのに対し、「もじ イメージ Graphic 展」で扱う文字は、誰もがずっとコミュニケーションのために関わっていくものという違いを感じたという吉泉。また日本では「アスキーアート」のように、文字はデザイナーより一般の草の根が扱う文化があるのではないかという点にも着目しました。

室賀は、「Material, or 」では日本のものを多く展示しながらも、テーマ的に語られがちな「東洋的自然観」や「和の美」に寄らず組み立ているところは、「もじ イメージ Graphic 展」の企画に共通すると言います。展示構成の違う点としては、「もじ イメージ Graphic 展」では多くの作品が一度に目に入り、総覧するタイプの展示になる点を挙げました。そして、来場者には、機能性やわかりやすさだけではないグラフィックデザインの魅力を感じてほしいと締めくくりました。

21_21 DESIGN SIGHTの企画展を通じて、各分野の視点から展覧会づくりを語りあった本トーク。集まった聴衆にとっても、開催中の「Material, or 」と比べながら、今まさに企画が大詰めを迎えている「もじ イメージ Graphic 展」への期待が膨らむ時間となりました。

2023年10月20日(金)、企画展「Material, or 」に関連して、開館時間中の館内にて、美術作家の中島伽耶子と、本展参加企業である三菱ケミカル株式会社の前田高輔によるトークを開催しました。聞き手は本展企画チームの山田泰巨が務めました。

左から、中島、前田、山田。

左から、中島、前田、山田。

本展で展示されている三菱ケミカル株式会社による作品「時の声」は、紫外線に当たることで剥がれやすくなる特殊アクリル系粘着剤を使用した、アクリル樹脂による構造体です。自然光を浴びることで時間の経過とともに解体されていくという本作品は、接合部分が剥離することでパーツが分かれ、再利用がしやすくなるという、新しい工業素材のあり方を示しています。

前田の大学時代の同級生でもあり、三菱ケミカルの素材を用いて作品制作をしたこともある美術作家の中島は、自然光という、自分でコントロールができないものを作品に取り入れているという点で、本作品に自分との共通点を感じたといいます。中島は水や光、または家一軒を丸ごと使用した作品など、自然や人が身を置く空間そのものを使って作品を制作しています。

モデレーターの山田からは、企画展「Material, or 」の制作背景や、他の展示作品についても触れられました。また途中で閉館時間を迎え静かになったトーク会場では、前田、中島の作品制作について、それぞれの制作過程の画像を見ながら詳しい説明を聞くことができるなど、リラックスした雰囲気でのトークイベントとなりました。

2023年8月9日(水)から14日(月)にかけて、4日間にわたり、企画展「Material, or 」参加作家BRANCHによる公開制作「性質の彫刻」を行いました。

BRANCHは、プロダクトデザイナーの長崎綱雄が主宰するユニットです。多摩美術大学統合デザイン学科の卒業生と在校生で構成されており、アート、サイエンス、デザインという多角的な視点から人やものを見つめ、世界との関わりの探究を試みています。

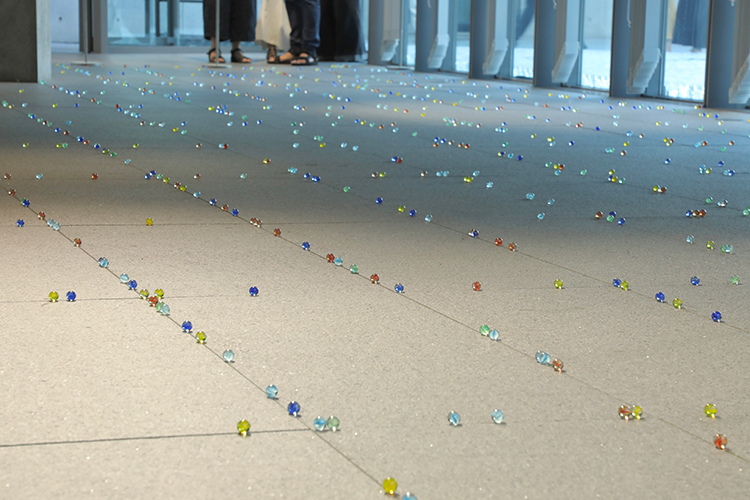

「性質と彫刻」はビー玉やほうきといった見慣れた製品の特性を「性質」として読み解き、そのものの本来の役割や機能とは違う、別の意味や姿、魅力を探すための「彫刻」です。企画展「Material, or 」では同シリーズからビー玉、ほうき、脚立の作品を展示していますが、公開制作ではさらにプラカップやゴミネットも使用し、ギャラリー3にこれまでに見たことのない景色をつくって来場者を驚かせました。

8月12日(土)と13日(日)には参加者と共に「性質の彫刻」を制作するワークショップも開催しました。ワークショップの様子はこちらからご覧いただけます。

8月9日、プラカップを使用

8月9日、プラカップを使用

8月10日、ほうきを使用

8月10日、ほうきを使用

8月11日、ビー玉を使用

8月11日、ビー玉を使用

8月14日、ゴミネットを使用

8月14日、ゴミネットを使用

2023年8月、企画展「Material, or 」の関連プログラムとして3つのワークショップを開催しました。

ひとつ目は8月12日(土)、「OPEN BRANCH」と題し、さまざまな年代の参加者が企画展「Material, or 」参加作家のBRANCHと一緒に展示作品「性質の彫刻」の制作を体験しました。2日間に計4回行われた本ワークショップでは、BRANCHを主宰する長崎綱雄の冒頭レクチャーにより、ビー玉やほうきといった見慣れた製品や、会場の環境に対して、いかに先入観を無くしてその特性を読み解き、彫刻にしていくかという考え方を共有します。実践が始まると、試行錯誤しながらも、時間ごとに離れて客観的に見る・写真を撮るなどの区切りを入れていくことで、参加者は造形に没入しすぎずに、ものの「性質」に導かれていく新しい感覚に魅了されました。最後は長崎の講評とともに全員で各作品を見ながら、空間全体のインスタレーションとしても楽しみました。

ワークショップの前後の日程で行われた、BRANCHによる公開制作の様子はこちらをご覧ください。

2つ目の「鳥の巣つくろう!」は、8月19日(土)、絵本作家で鳥の巣研究家でもある鈴木まもるを講師に招き、身近なマテリアルで世界にひとつしかない鳥の巣をつくりました。

鈴木による鳥の巣についてのレクチャーでは「鳥の種類によって、巣をつくる場所や大きさや形、材料などはさまざまです。鳥は巣づくりを親から教えてもらうわけではなく、くちばしと脚だけで春になると本能の命じるままにつくってしまうそうです。」と説明があり、参加者からは驚きの声も聞こえました。

まず紙粘土で卵と鳥をつくり、その後は干し草や木の枝、毛糸などで巣をつくりました。鳥たちがどんな気持ちで巣をつくり、卵やヒナをどれだけ大切にしているのかを考えながら、それぞれ夢中で取り組みました。

最後に、鈴木からは「何気ないものでも『なんだろう?』と考えたり、手を動かしたり、本を読んで調べたりして、動いてみてください。多くの生き物が住む地球で、生命とは何かを知るだけでなく、私たちがどのように生きるべきかを教えてくれると思います。」というメッセージを伝え、ワークショップを締めくくりました。

企画展「Material, or 」では、デザイナーによる成果物やアーティストによる多様な作品だけではなく、動植物によるマテリアルへのアプローチの例として6種の鳥の巣を展示しています。本ワークショップ会場内では「世界の鳥の巣のデザイン」と題し、約30種類の鳥の巣も展示しました。

最後に、8月26日(土)に、小中学生を対象に「対話する様につくる」と題したワークショップを開催しました。本展ディレクターの吉泉 聡が講師を務めました。

東京ミッドタウンは、芝生広場や隣接する檜町公園など、多くの緑に囲まれています。このワークショップでは参加者はまず、21_21 DESIGN SIGHTの周りを散策し、石や小枝や、セミの抜け殻、プラスチックや瓶などを集めます。そして集めてきたさまざまなマテリアルを素材として、一人ひとりが小さな椅子をつくりました。制作にあたっての条件は「人形がしっかり座ることができること」「3つ以上の素材を組み合わせること」「素材の特徴を活かすこと」の3点です。吉泉やTAKT PROJECTのスタッフの手を借り、ときには追加で素材を集めに出かけながら、それぞれが素材と向き合い、想像を膨らませて個性的な椅子を完成させました。制作を終えると、工夫した点や発見したことを発表し合いました。

椅子をつくるためにどんなものが素材となり得るかを考えながら歩いていると、普段とは違ったものが目に入り、見える世界が変わってきます。持って帰ってきてみると、木からは虫が出てきたり、葉の裏に虫の卵やカタツムリが歩いたような跡があったりと、その先に世界が広がっていることに気付かされます。椅子の制作を通して、身の回りの自然や素材の持つ特性にも触れるなど、気づきの多い体験となったようです。

2023年7月29日(土)、企画展「Material, or 」に関連して、展覧会ディレクターの吉泉 聡、本展グラフィックデザインの三澤 遥、会場構成の中村竜治によるトークを開催しました。吉泉が三澤、中村をチームに招いた理由から、本展のグラフィックデザイン、会場構成ができあがるまでの様子を、これまで語られることのなかった裏話も含めて語り合いました。

左から、吉泉、中村、三澤

左から、吉泉、中村、三澤

まずは吉泉が本展の企画主旨を説明しました。「どういう態度で地球と向き合えばいいのかを、考える展覧会にしよう」というのが企画主旨をつくる上での入口だったと話します。また旧知の仲であるという三澤にグラフィックデザインを依頼した経緯について、永遠とモノと向き合い手を動かしながらグラフィックをつくる人なので、企画チームの一員として適任だろうと考え声をかけたと話しました。

続けて三澤が、本展のグラフィックデザインについて説明します。本展のメイングラフィックには、企画チームが浜辺で収拾したものが使用されています。浜辺に落ちているものは、一見同じように見えて、珊瑚のカケラだったり人工物の片鱗が見られる何かだったりと、人工物と自然物、またそのどちらともいえないようなものが混在しています。

展覧会ポスター

展覧会ポスター

展示品の選定が進む中で三澤は「石油もあるっぽい、ガラスもあるっぽい、熊もあるのか」と、企画の定例会に出るたびにマテリアルに対する概念が変わっていったと話しました。そして「マテリアルとは、地球すべてなんだ!」と気づいたときに、自然と人工の境界が曖昧なものが存在する浜辺こそ、地球上の縮図なのではないか?と考え、メイングラフィックに使用することを吉泉に提案しました。さらには、元々浜辺でものを探し歩くことが好きだった三澤は、「探しながら歩く」という行為が、会場内を彷徨いながら歩きマテリアルと出合ってほしい、という本展での空間構成のコンセプトと通底すると気付いたと話しました。

何かひとつのものをメインのモチーフとして選ぶことが難しいと考えていた吉泉は、三澤の考えに共感し、企画チームは浜辺にそれらのものを探しに行きました。そのようにして、「何かの痕跡はあるけれどもそれが何だったのかはわからないものを探しに行く」というルールの元に収拾されたものが、メイングラフィックに使用されることになります。

2023年5月ごろ、浜辺でものを拾う様子(企画チーム撮影)

2023年5月ごろ、浜辺でものを拾う様子(企画チーム撮影)

完成したメイングラフィックについて、中村は、「線があることで、急に違うものに見えてくるおもしろさがある」と述べました。画面上で縦横にうっすらと引かれた線は、糸やビニール紐などで検証を重ねた結果、最終的にゴムを使用して制作されました。浜辺には水平垂直はありませんが、線を引くことでそれを手がかりに位置が決まっていく。人が介入し線に沿って並べられることで、「マテリアルが素材化する」という概念を表していると説明します。浜辺で収拾したものは「ものうちぎわ」というタイトルで、三澤 遥+三澤デザイン研究室の作品として会場に設置されました。

三澤 遥+三澤デザイン研究室「ものうちぎわ」撮影:木奥恵三

三澤 遥+三澤デザイン研究室「ものうちぎわ」撮影:木奥恵三

続いて、会場内に高さ1200mの腰壁をグリッド状に張り巡らせた、特徴的な会場構成について、中村が説明します。吉泉は以前より中村に対して、感覚が研ぎ澄まされている人、中村にしかつくれないものをつくっている人だという印象を持っていたと話します。中村のこれまでの作品には、元々ある空間そのものをよく見て魅力を引き出すものが多く、この作品はこの空間でないと成立しなかっただろういうものが多いといいます。場所の性質を感覚でぐっと捉えている人だと思ったことから、声をかけたと話しました。

中村は、展示品が見え始め、議論が深まり始めたタイミングで会場構成を考えることになったと振り返りました。最終的なアイデアは、吉泉から「マテリアルそのものに向き合ってほしい」「作品を『展示物』という扱いにしたくない」ということを聞いたあと、なんと一発目で出てきたアイデアで、一気にこの案に決まっていったと明かしました。

プランは、展示台を使わない、壁にむやみに展示しない、決められた順路を作らない、などのいくつかのルールをもとに考えていったとのこと。そもそも、空間を「展示施設」と認識すること自体が「展示を見る」という態度につながってしまう。安藤忠雄による建築を「素の状態」に戻すこと、つまり「マテリアル」に戻すことが必要と考えました。安藤忠雄の設計による21_21 DESIGN SIGHTの空間は力強く、光が入り込むロビーや高い吹き抜けなど、大きな特徴をもっています。建物が持っているそのような意味を剥ぎ取ることができないかと考えました。1200mmのグリッド状の壁を重ね合わせることで、空間が切り取られ、普段とは違う使い方をしなければいけなくなります。切り取られた部屋や壁や階段が、純粋な形や素材として浮かび上がってくるのではないか?という試みだったと話しました。

企画展「Material, or 」会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三

企画展「Material, or 」会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三

吉泉は、会場プランが進行する中で、中村からは最後まで模型もCGも出てこなかったこと、また定例会のたびに図面だけが研ぎ澄まされていくという進行に、最終的には不安になって三澤の研究室で模型をつくったというエピソードを明かしました。トークでは、吉泉と三澤から中村に対して、なぜ模型をつくらないのか?という質問が投げかけられました。

中村は、一つは図面の段階で吉泉と三澤が非常によく意図を理解してくれたからだと答えます。二つ目に、壁の模型をつくって検討すると意味が加わってしまう。それを避けるために、あえてあまりスタディをしないことを選んだといい、さらに三つ目として「模型をつくって検証することも大事だが、なんとなくいいなと錯覚してしまうというリスクを伴う。平面図だけで考えることで、最後まで考え続けることができると考えた」と説明しました。

吉泉は「平面図しかないことで、どういうことなんだろうと想像し、考え続けることができた。一方で、ずっと不安だった。不安になってまた考える、という行為がとても大事だった」と話しました。

中村は本展で作品の展示場所についても多く提案をしていますが、吉泉は展示品のひとつである「泥団子」を当初、複数種類置いたり土と一緒に置いたりするものと考えていました。ところが展示が決定した後に中村が提出した図面では、たったひとつだけがポツンと置かれていました。吉泉は「これはないんじゃないか」と思ったが、そこから考え方が変わっていったと話します。中村によると、ひとつだけポツンと置くことで、来場者は「これはなんだろう?」とぐっと近づいて見ることができる。そこで、展示品に向き合う態度を変えることができると考えたのです。中村のその考えで吉泉自身にもスイッチが入ったと話しました。そのほかにもエレベータ内や洗面所に設置する案、階段下に設置する案など、中村の発想によるユニークな提案がいくつもあったことを明かしました。

完成した会場を見て中村は「安藤建築に対してもう少し違和感が出るかなと思ったが意外と自然で、穏やかな空間になった」と話します。吉泉は「静かに向き合うということが、そもそもやりたかったことと合致している。出来上がってようやく見えた、楽しい体験だった」と話しました。

話題は本展で重要な意味をもった「コピー」についても触れられました。三澤は、歩きながら彷徨うというコンセプトに対して、ものと出合った数歩先に、文字がひっそりと置いてある、というような、言葉とものとの心地よい関係、言葉とものとの出合い方、を考えて設置していったと説明しました。

「泥団子」とそのコピー(手前)、キャプション(奥) 撮影:木奥恵三

「泥団子」とそのコピー(手前)、キャプション(奥) 撮影:木奥恵三

コピーは、一つひとつの作品に対して、木、紙、ゴム、レンガなど、すべて違う素材に印刷されました。それぞれの素材をどのように決めていったのか、三澤から説明をしました。素材はできるだけ拾い物や頂き物で考えることに決め、施工中の会場で残っていたものや、大学のゴミステーションで拾ったもの、三澤研究室でかろうじて捨てずに取っておいたものなどをそのまま使用しています。巻く行為が自然であれば巻き、積んだ方が自然であれば積んでみたりと、設置方法もそのものらしさを活かした方法にしました。吉泉はこの行為に対して、置き去りにされているものに、もう一度意味付けをして使っているという点が展覧会の趣旨に近いと補足しました。

キャプションについては、中村は「どれが展示物なのかな?という感じがすごくいい」と述べました。キャプションがあることで、会場構成と作品、さらには結界、床、壁が等価なものとして感じられる。そうすることで想像力が膨らんでくる。展示物に焦点を当てすぎない。それがおもしろい、と話しました。

最後に吉泉は、目の前にあるものを感じて、何かを生み出すこと、マテリアルを感じることが、希薄になっている時代なのではと話します。角材になった木を買ってきて何かをつくることはあっても、木を切ってくるという行為は日常の中にはほとんどありません。例えば木工の職人は年輪を見て動物がかじった跡がわかるといいます。木を触ることで、木というマテリアルがどのように周りと繋がり合いながら、ここにあるのかを感じることができる。そういう感度を上げていくことが、地球との向き合い方としては重要なのではないか。それが本展でのコンセプトでもあると話し、本トークを締めくくりました。

トークの最後には質疑応答の時間も設けられました。吉泉、三澤、中村が企画チームとしてのそれぞれの役割を飛び越え、深い対話を繰り返しながら完成した本展の制作背景をうかがい知ることのできる機会となりました。

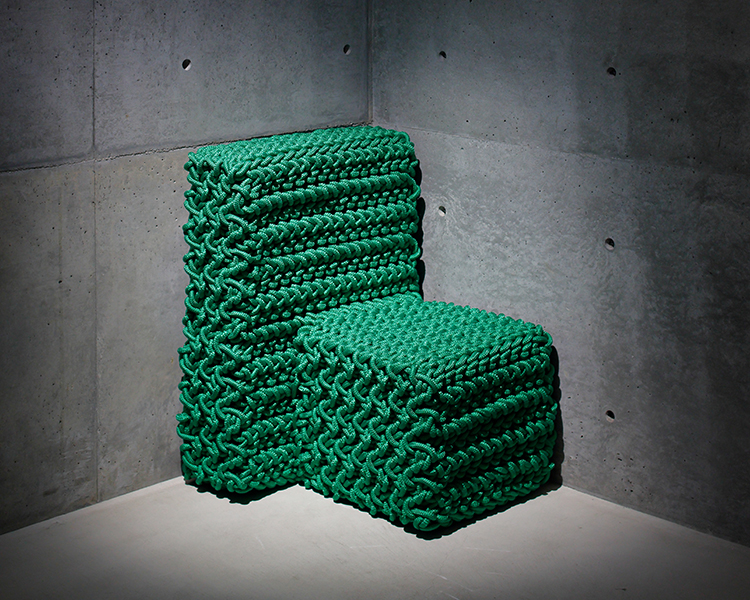

2023年7月15日(土)、企画展「Material, or 」に関連して、参加作家のイ・カンホと本展ディレクターの吉泉 聡の対談を行いました。本展でテキストを担当した山田泰巨がモデレーターを務めました。

左から、吉泉、イ、山田。

左から、吉泉、イ、山田。

イが本展で出展している作品「GREEN CHAIR」は、2 kmものナイロンコードを手で編んで制作した作品で、大学の卒業制作でつくった作品を発展させたもの。2006年から続けている編むという行為について、そのきっかけをイは次のように語りました。「幼い頃、農村で、農業を営む祖父母と一緒に暮らし育ちました。祖父はいつも身の回りのものでカゴをつくったり農業に必要なものをつくっていました。幼少期の経験から、ものをつくる、という行為は体の中に染み付いていると思います。そのようにして手づくりをすることにどんどんはまっていきました。」

Photo: Keizo Kioku

Photo: Keizo Kioku

編み続けてきたことで熟練度も完成度も上がり、以前は2、3日かけていた作品も2、3時間でつくれるようになったといいます。ひとつの素材を扱い続けることによって、何かが積み上がって自信がついてくる。想像が膨らみ、そして世界が広がっていく。編むという行為は反復ですが、力の入れ方を調整し、押したり引っ張ったりを繰り返して一定間隔のノットをつくっていくのは単純な作業ではありません。体調も大きく影響するといいます。「あの作品は私自身であり、私という人間そのものが投影され溶け込んでいます。」そう語るイにとって、「編む」という行為はマテリアルとの対話であり、自分自身の修練なのです。

イのナイロンコードとの出会いは2008年でした。さまざまなマテリアルを売っている商店を見て回るのが好きで、お店の前に無造作に積み上げられているPVCコードをかわいいと思い、ともかく編んでみようと思ったとのこと。編んでいる過程で困難にぶつかると、PVCコードの工場に電話をしいろいろな素材をミックスしてつくってもらうことになりました。出会ったマテリアルをアップデートすることで、イは、自分が作業しやすいマテリアルを見出します。「マテリアルにはたくさんの可能性があり、このマテリアルはこれで終わり、ということはありません。どんどん興味が湧いて新しい発見が湧いてきます。」と語りました。

マテリアルとの出会いについては吉泉も、たとえば木を触っていて、これで何かつくってみたい!と思うことがとても大事だといいます。それは自然物だけでなく、人工物に対しても同様です。吉泉自身いろいろな企業のプロジェクトに携わる中で日々、出会うことがあると続けました。

最後に、試作中という、自身の編み方のパターンを読み込んで3Dプリンティングで編み上げるという作品についても紹介しました。自分の代わりに機械に編んでもらうことで、自分では編めない形もつくることができるといいます。

本展に対してイは「マテリアルに焦点を当てた展覧会と聞き、自分にとって親しみやすく馴染みのあるテーマだと感じました。実際に展覧会を見て、マテリアルを見てストーリーを自由に想像できることが素敵だと思いました。」と、感想を述べました。

「GREEN CHAIR」は会場で座っていただくことができます。ぜひ、イ自身のマテリアルとの対話や、制作にあたった時間、想いが込められた本作品を、会場で体験してみてください。

デザインを通じてさまざまなものごとについてともに考え、私たちの文化とその未来のビジョンを共有し発信していくイベントシリーズ、21_21クロストーク。約1年ぶりの開催となる第4回目として、2023年6月15日に、展覧会ディレクターズバトン「The Original」×「Material, or 」を開催しました。

トーク当時開催中の企画展「The Original」の展覧会ディレクター土田貴宏と、2023年7月14日に開幕した企画展「Material, or 」の展覧会ディレクター吉泉 聡が登壇し、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターでありジャーナリストの川上典李子がモデレーターを務めました。

まずは、企画展「The Original」について、川上から土田に本展の骨格やこだわったポイントについて尋ねました。

土田は「『The Original』をテーマに、独創性や社会への広がり、後世への影響を伝えられるような構成を目指した」と答え、展示プロダクトは、選定をした私たちからの問いかけでもある。プロダクトのどこにオリジナルを捉えたかを意識して見てほしいと述べました。

土田は続けて、ほどんどが現行品であり量産品を選定しており、インテリアショップでも手に取ることができるものなので、展覧会として価値のあるものになるのか、実際に観に来てもらえるのかと、不安もあったことを振り返りました。

次に企画展「Material, or 」について、展覧会ディレクターの吉泉から説明しました。「まず、本展では、マテリアルは『地球上のすべてのもの』として考えています。特定の意味をもたないそういったマテリアルに、人間が意味を与えることで素材にもなり得る。マテリアルの意味が変わっていくといった意味を込めて『Material, or 』という展覧会タイトルにしました」と説明しました。川上が「or」の後にスペースが入っていることについて問うと、吉泉は「『or』に先があることを文字でも表現したいという思いで、スペースを入れることに決めた」と答えました。

展覧会ポスター

展覧会ポスター

続けて、ポスターのビジュアルについても触れ、波打ち際で収集した自然物や人工物を使用したと述べました。波打ち際ではさまざまな漂流物が見られ、自然物や人工物の状態やマテリアルの意味も変化する場所であると語りました。

トークは今回のクロストークのテーマとなっている 「デザインの現在と拡がり」に移ります。2023年4月にイタリアで行われたミラノサローネ国際家具見本市では、土田と吉泉はともに展示を行い作品を発表しました。

土田は「社会課題はさまざまにあるが、シンプルな答えでは解決できないことがたくさんあるので、あえてあいまいな答えを出した。2020年以降は量産品のデザインだけではプロダクトデザインを語れない時代に入るのではないかと思い、ミラノサローネでは今後どのように流通するか知れない作品を展示した」と述べました。

吉泉は「社会課題について、解釈をして問題を切り出すことは簡単だが、複雑に絡み合っていることを受け取ることが大切なのではないかと認識している。デザイナーは言葉を超えたところに存在するものを感じ取り、形にして共有することができると考えている」と語りました。

トーク終盤の質疑応答では、参加者からたくさんの質問が寄せられました。

「熱量を感じたプロダクトはありますか」という質問に、土田は「フランコ・アルビニによる椅子『ルイーザ』(1955/2008、カッシーナ)は、あらゆるディテールにデザイナーの凝らした配慮があり熱量を感じる」と答え、吉泉は「ゲーリー・クラインがつくったKLEIN(クライン)という自転車。修士論文がそのまま製品になったことでも知られ、現在は販売が終了してしまったメーカーだが、規格化されたことと、量産されたことに熱量を感じている」と答えました。

「21_21 DESIGN SIGHTという場所性などから、展覧会コンセプト以外で大切にされていたことはありますか」という質問に、吉泉は「答えを提示しないということを大切にした。日常の中で流れてしまうような気づきや立ち止まるきっかけを、展覧会の中で観ていただけるように目指した」と述べました。

異なるテーマの展覧会でディレクターを務める2人が、展覧会に込める思いを語り、デザインの現在と、そこから拡がる可能性を探る貴重な機会となりました。

2023年7月14日、いよいよ企画展「Material, or 」が開幕します。ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)亀井 潤(Amphico)「アンフィテックス」

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)村山耕二+UNOU JUKU by AGC株式会社「素材のテロワール」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)青田真也「《 》(無題)」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)本多沙映「Cryptid」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)ACTANT FOREST「Comoris BLOCK」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku