contents

ワークショップ (42)

2025年9月13日(土)、企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」に関連して、「『そのとき』を、みんなで考えよう」を開催しました。

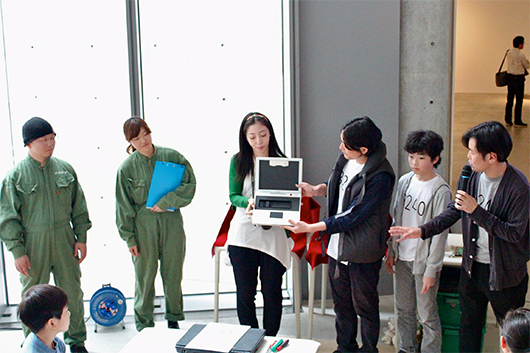

本イベントは二部構成で、第一部を「子どものための防災ワークショップ」、第二部を「大人のための防災セッション」と題して開催しました。本展に学術協力として携わる災害社会学の専門家・関谷直也と、企画協力およびテキストを手がけたデザインライター・角尾 舞が、モデレーターとして登壇しました。

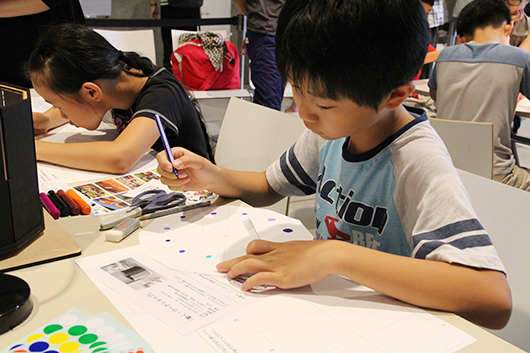

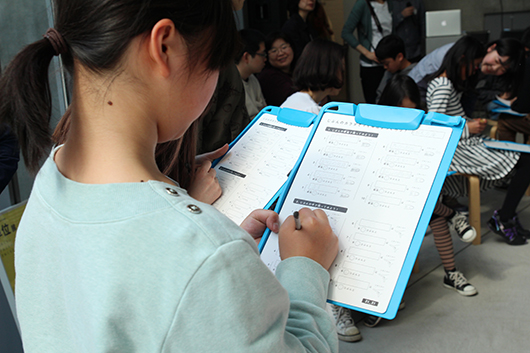

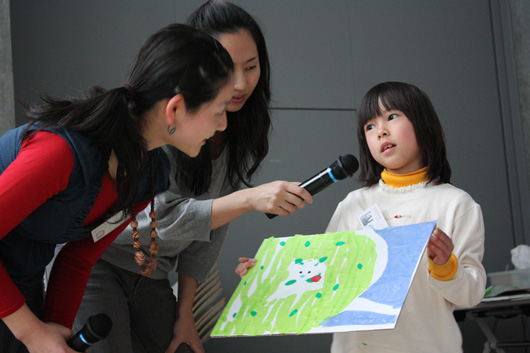

第一部の「子どものための防災ワークショップ」では、小学校と中学校に通う参加者がオリジナルのワークシートを使って、本展で提示されている「『安全な場所』って、どこ?」や「十分な備えって、どのくらい?」などの災害や防災に関する問いに向き合いました。考えた内容は順番に発表し、関谷・角尾との対話も重ねることで、防災に関する知識を深めていきます。

画面奥、左から、関谷、角尾。

画面奥、左から、関谷、角尾。

「あなたにとって、その後の生活に必要なものはなに?」という問いに関連しては、防災バッグに入れておきたいものをテキストやイラストで自由にまとめました。参加者からは、寝袋・寝巻き・下着・耳栓といった生活に直結するグッズや、iPad・ヘッドフォン・トランプといった娯楽のアイテム、さらには両親の存在など、多種多様な意見が挙がりました。

ワークシートに記入する様子。

ワークシートに記入する様子。

関谷は、災害時は必ずしも避難所に避難するとは限らず、たとえば自宅が安全であれば在宅避難をするような場合もあると述べました。その場合に備えて、水や食料、トイレなどの「ないと生活できないもの」を、1週間分を目安として自宅に備えておくことが大切だと呼びかけます。

最後に、自身が記入したワークシートを持って記念撮影をして、第一部の「子どものための防災ワークショップ」は幕を下ろしました。

第二部の「大人のための防災セッション」では、関谷の解説を聞きながら、第一部よりも一歩踏み込んだ内容で災害や防災について見つめ直していきます。

関谷によると、私たち人間には心の平穏を保つための機能として「正常性バイアス(正常化の偏見)」というものが備わっていますが、非常時にこの防御作用が働いてしまうと、本来であれば危険な状態と判断すべき事象を「大きな問題ではない」と誤認する危険性があると言います。その対策として、日頃から災害や防災について考えておくことが非常に重要なのです。

都市においては特に地震火災に気をつけるべきで、火災から逃れるために自宅付近の広域避難場所を把握することが大切であること。災害があったときには気象庁が出す一次情報を確認し、それらの情報を理解して迅速な避難(安全確保)を行うこと。このような、改めて認識しておきたい防災に関するさまざまなトピックスを、本展で提示されている10の「問い」をもとに、関谷・角尾の両名と参加者がコミュニケーションを取りながら紐解いていきました。

セッションの終盤、参加者から寄せられた質問に関谷が答える場面では、災害時のトイレ問題についても改めて触れられました。停電、断水、排水管の破裂などが原因でトイレが使えなくなったときに備えて、たとえば携帯トイレを持ち歩いておくことは非常に有効です。

21_21 DESIGN SIGHTの1Fにあるギャラリーショップ「21_21 NANJA MONJA」では、11月3日までの会期中に、本展オリジナルデザインの携帯トイレ「ぽけっトイレ」を販売しています。名刺サイズで嵩張らず、かばんに一つ入れておくだけでも安心です。

災害社会学を専門とする関谷の知見を交えながら、防災について思考を巡らせた第二部「大人のための防災セッション」も、盛況のうちに締めくくりとなりました。

本展オリジナルデザインの携帯トイレ「ぽけっトイレ」もご紹介。

本展オリジナルデザインの携帯トイレ「ぽけっトイレ」もご紹介。

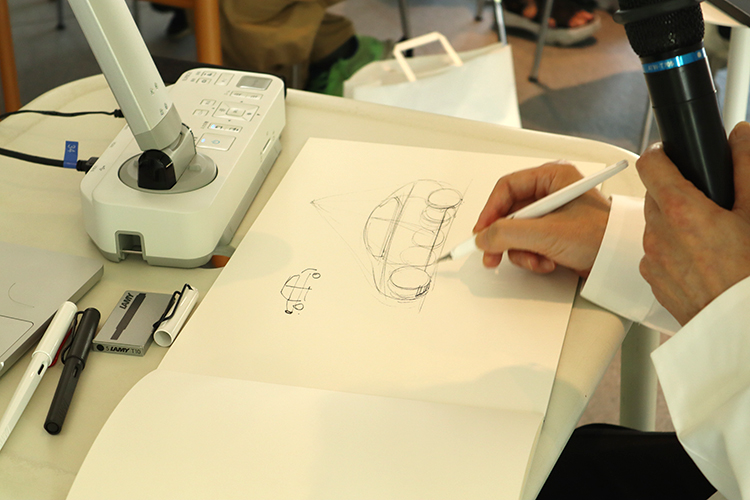

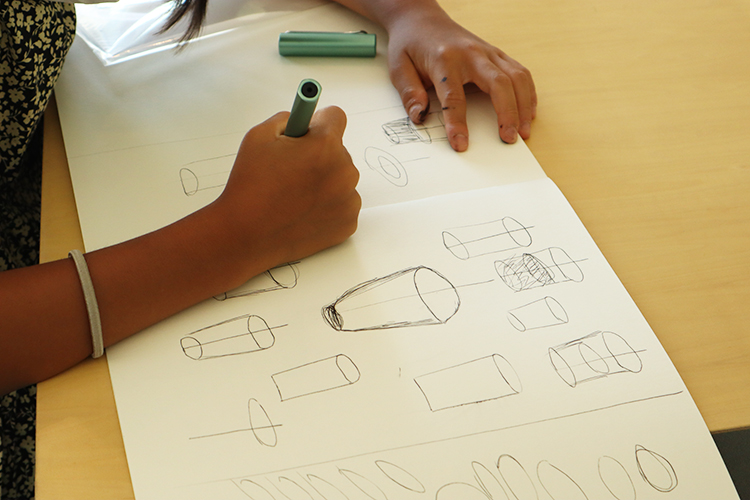

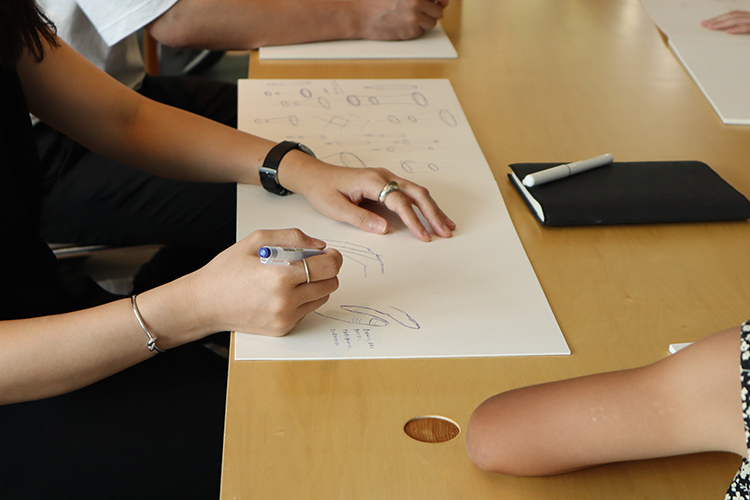

2024年8月17日(土)と18日(日)の2日間に渡り、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、夏のスペシャルワークショップとして、本展展覧会ディレクター山中俊治によるスケッチ教室、「山中先生のスケッチ教室」を開催しました。

本展ではプロトタイプやロボットとともに、その原点である山中のスケッチも多数展示しました。デザイナーが描くスケッチは、モノを観察することや、考えの過程をあらわすこと、そしてコミュニケーションの道具としての役割など、さまざまな側面を持っています。

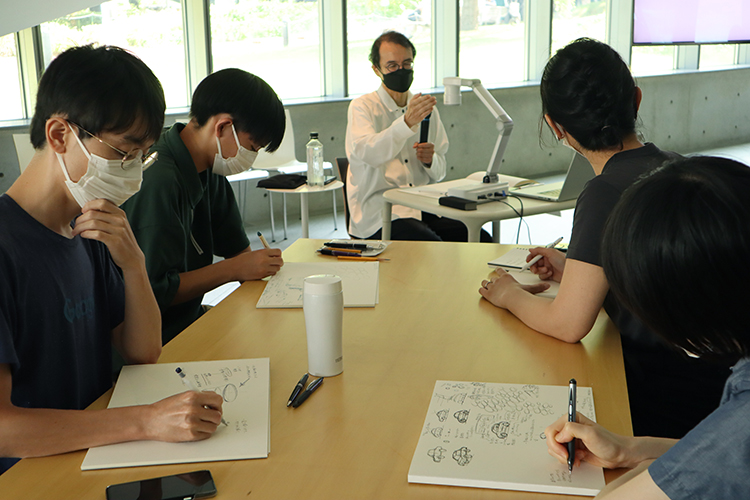

ワークショップは、形の見方、モノをシンプルな線で描く方法を学ぶ小学4年生以上の方を対象にした回と、高校生以上の方を対象として、思考の道具としてアイデアを伝えるためのスケッチを学ぶ上級者向けの回と、2回に分けて行われました。その様子を写真で紹介します。

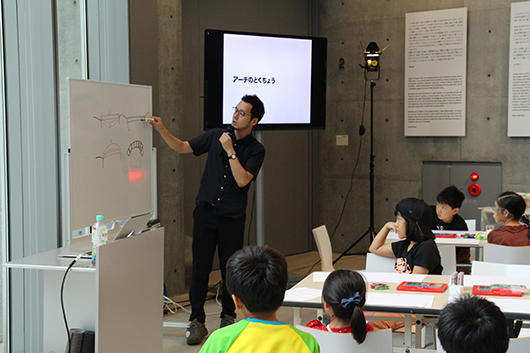

ニワトリの描き方を説明する山中

ニワトリの描き方を説明する山中

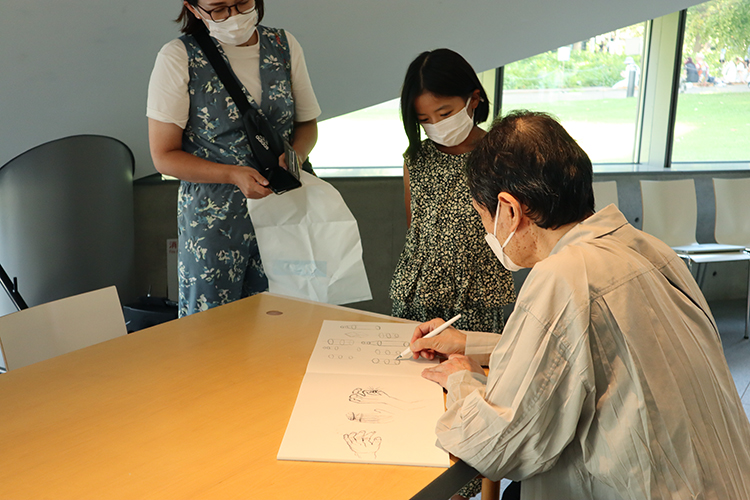

ワークショップ終了後に個別に質問に来る参加者と、それに応じる山中

ワークショップ終了後に個別に質問に来る参加者と、それに応じる山中2024年8月9日(土)、東京ミッドタウンにて2つのワークショップを開催しました。ひとつ目は、ギャラリー1&2で開催した企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の関連プログラムとして、本展参加作家の千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)の所長、古田貴之によるワークショップ「最先端ロボットと触れ合う!」。2つ目は、ギャラリー3で開催した企画展「beyond form / かたちなき野性 GUSHA GUSHA, KUSHA KUSHA」の関連プログラムとして、「にぎって、つぶして、こねて、まるめるーIM MEN(アイム メン)の素材を使った造形ワークショップ」です。それぞれのワークショップの様子を紹介します。

企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」では、千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)と山中俊治によって生み出されたロボット群を展示しました。その中から、タイヤで走るだけでなく車軸での歩行もできるロボットビークル「Halluc IIχ」や、用途によってトランスフォームする搭乗型変形ロボット「CanguRo」などと触れ合うことのできるワークショップを開催しました。ワークショップではそれらのロボットに加えて「絶望ロボット」「ILY-A」「災害対応ロボット」にも触れることができました。

子どもたちの前で歩き回る「絶望ロボット」

子どもたちの前で歩き回る「絶望ロボット」

天井裏点検ロボット「CHERI」に足の上を登らせてみせる、講師の古田

天井裏点検ロボット「CHERI」に足の上を登らせてみせる、講師の古田ロボットの特徴の説明やデモンストレーションを行った後、参加者はグループに分かれ、実際にロボットを操作したり触れてみたり、構造を近くで観察しました。「CanguRo」や「ILY-A」には試乗することができました。

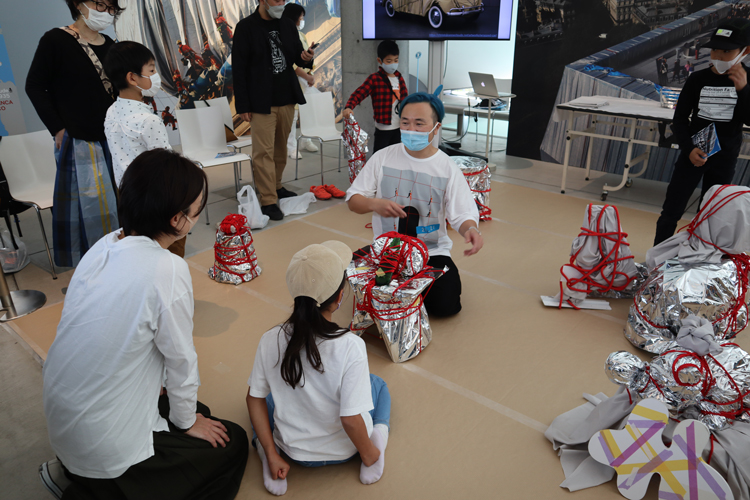

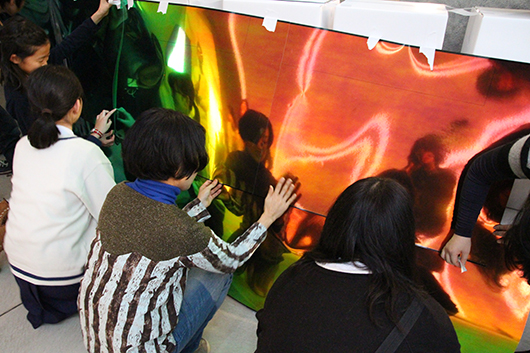

続いて、ギャラリー3で開催した企画展「beyond form / かたちなき野性 GUSHA GUSHA, KUSHA KUSHA」に関連して開催した、「にぎって、つぶして、こねて、まるめるーIM MEN(アイム メン)の素材を使った造形ワークショップ」の様子を紹介します。講師は、2021年にスタートしたメンズブランド IM MEN(アイム メン)のデザインチームが務め、ギャラリー3での展示でディレクターを務めた空間デザイナーの吉添裕人も参加しました。

ワークショップでは、完成形でありながら、さまざまな形状に変容する素材独自の表情を持つ、IM MENのバッグ「GUSHA GUSHA」と「KUSHA KUSHA」の素材を使って作品をつくりました。IM MENのデザインチームと一緒に、握る、潰す、こねる、丸めるなど、手の感触を楽しみながら自由に造形し、最後は参加者のお互いの作品を鑑賞し合いました。

素材について説明をする、IM MENのデザインチーム

素材について説明をする、IM MENのデザインチーム 「GUSHA GUSHA」と「KUSHA KUSHA」の素材を手に取る参加者

「GUSHA GUSHA」と「KUSHA KUSHA」の素材を手に取る参加者 まずは小さく丸めて、広げて、その素材の特徴を手で触って確かめます

まずは小さく丸めて、広げて、その素材の特徴を手で触って確かめます

完成した作品を並べて、発表し合う参加者

完成した作品を並べて、発表し合う参加者

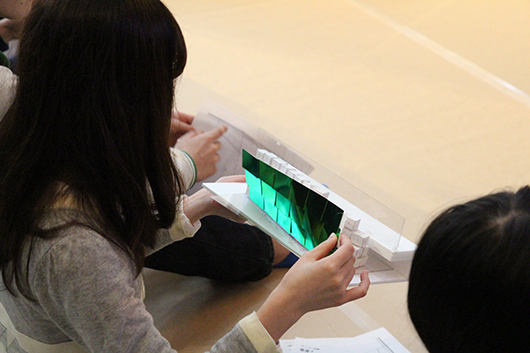

2024年6月29日(土)、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、本展参加作家の「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE+Nature Architects」によるワークショップ「熱を加えると布が収縮するスチームストレッチで、ミニチュアの服づくりを体験しよう」を開催しました。

「A-POC」とは、英語の A Piece Of Cloth =一枚の布から来る言葉。1998年に発表されたA-POCは、服づくりのプロセスを変革し、着る人が参加する新しいデザインのあり方を提案してきました。2021年より新ブランドA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのエンジニアリングチームを率いる宮前義之は、異分野や異業種との新たな出会いにより活動をさらにダイナミックに発展させてきました。その一つとして、熱で伸縮する糸を複雑なパターンに織った布に、熱を加えると収縮する「スチームストレッチ」の技術を開発しました。

Nature Architectsはメタマテリアルを活用した最先端の設計技術で様々な製造業メーカーに対して、従来製品を超える機能を実現する設計図面を提供する東京大学発スタートアップです。創業メンバーである須藤 海は、折紙技術を用いたプロダクト設計支援ツール「Crane」をCTO谷道と共に開発しました。

そこで、出会った宮前と須藤はそれぞれの技術を融合し、一枚の布に熱を加えることで自動に折られて平面が立体になり、ほとんど縫製しない服づくりを実現、その成果を2023年に発表しました。本展では、その技術によるA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのジャケットや、熱を加える前の布、映像を展示しています。

一枚の紙を山と谷に折って造形する折り紙に、つくる形の限界はないと語る須藤。

宮前は、本展で多くの方に披露できたことを良い機会に、これからも研究を続け、新しい服づくりにとどまらず、様々なジャンルで社会に貢献したいと語ります。

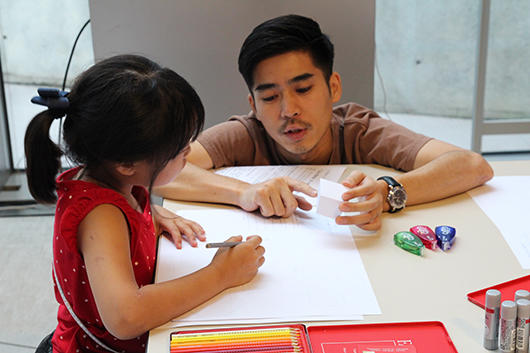

レクチャーの様子 左から宮前、須藤

レクチャーの様子 左から宮前、須藤

布の織られ方や折り紙の仕組みを楽しく伝える二人のレクチャーのあとは、いよいよ参加者が「スチームストレッチ」のミニチュアの服づくりに挑戦です。用意された色とりどりの布サンプルから、各々が2枚ずつ選び、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEエンジニアリングチームの指導のもと、アイロンで熱を加えていきます。すると各布に織られた模様に沿って収縮し、布ごとに違う複雑な折り目の山と谷がプリーツをつくります。

次に、そのすでに立体感を持った2枚の布を、クリップを使って小さなマネキンに着せながら服にしていきます。宮前やエンジニアリングチームのアドバイスも受けながら、完成した服をスタイリングし、撮影した写真は参加者が記念に持ち帰りました。

午前の小中学生のみ、午後の高校生以上が対象の回それぞれ、各年代で楽しみながら「一枚の布」とテクノロジーを使ったものづくりの楽しさを体験する日となりました。

2023年8月、企画展「Material, or 」の関連プログラムとして3つのワークショップを開催しました。

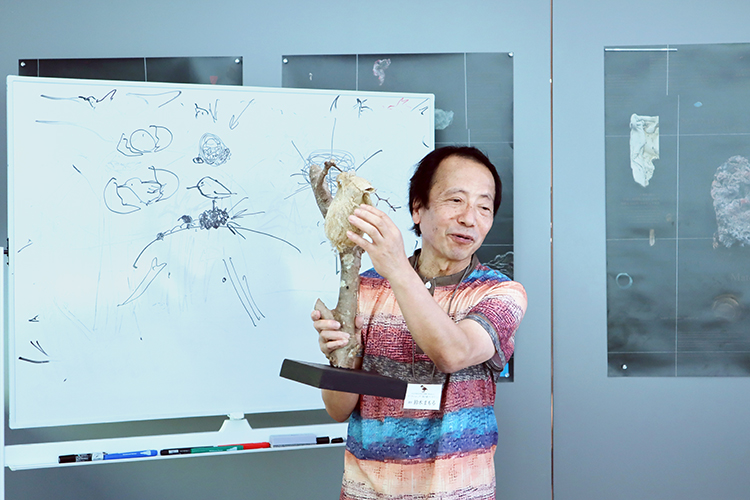

ひとつ目は8月12日(土)、「OPEN BRANCH」と題し、さまざまな年代の参加者が企画展「Material, or 」参加作家のBRANCHと一緒に展示作品「性質の彫刻」の制作を体験しました。2日間に計4回行われた本ワークショップでは、BRANCHを主宰する長崎綱雄の冒頭レクチャーにより、ビー玉やほうきといった見慣れた製品や、会場の環境に対して、いかに先入観を無くしてその特性を読み解き、彫刻にしていくかという考え方を共有します。実践が始まると、試行錯誤しながらも、時間ごとに離れて客観的に見る・写真を撮るなどの区切りを入れていくことで、参加者は造形に没入しすぎずに、ものの「性質」に導かれていく新しい感覚に魅了されました。最後は長崎の講評とともに全員で各作品を見ながら、空間全体のインスタレーションとしても楽しみました。

ワークショップの前後の日程で行われた、BRANCHによる公開制作の様子はこちらをご覧ください。

2つ目の「鳥の巣つくろう!」は、8月19日(土)、絵本作家で鳥の巣研究家でもある鈴木まもるを講師に招き、身近なマテリアルで世界にひとつしかない鳥の巣をつくりました。

鈴木による鳥の巣についてのレクチャーでは「鳥の種類によって、巣をつくる場所や大きさや形、材料などはさまざまです。鳥は巣づくりを親から教えてもらうわけではなく、くちばしと脚だけで春になると本能の命じるままにつくってしまうそうです。」と説明があり、参加者からは驚きの声も聞こえました。

まず紙粘土で卵と鳥をつくり、その後は干し草や木の枝、毛糸などで巣をつくりました。鳥たちがどんな気持ちで巣をつくり、卵やヒナをどれだけ大切にしているのかを考えながら、それぞれ夢中で取り組みました。

最後に、鈴木からは「何気ないものでも『なんだろう?』と考えたり、手を動かしたり、本を読んで調べたりして、動いてみてください。多くの生き物が住む地球で、生命とは何かを知るだけでなく、私たちがどのように生きるべきかを教えてくれると思います。」というメッセージを伝え、ワークショップを締めくくりました。

企画展「Material, or 」では、デザイナーによる成果物やアーティストによる多様な作品だけではなく、動植物によるマテリアルへのアプローチの例として6種の鳥の巣を展示しています。本ワークショップ会場内では「世界の鳥の巣のデザイン」と題し、約30種類の鳥の巣も展示しました。

最後に、8月26日(土)に、小中学生を対象に「対話する様につくる」と題したワークショップを開催しました。本展ディレクターの吉泉 聡が講師を務めました。

東京ミッドタウンは、芝生広場や隣接する檜町公園など、多くの緑に囲まれています。このワークショップでは参加者はまず、21_21 DESIGN SIGHTの周りを散策し、石や小枝や、セミの抜け殻、プラスチックや瓶などを集めます。そして集めてきたさまざまなマテリアルを素材として、一人ひとりが小さな椅子をつくりました。制作にあたっての条件は「人形がしっかり座ることができること」「3つ以上の素材を組み合わせること」「素材の特徴を活かすこと」の3点です。吉泉やTAKT PROJECTのスタッフの手を借り、ときには追加で素材を集めに出かけながら、それぞれが素材と向き合い、想像を膨らませて個性的な椅子を完成させました。制作を終えると、工夫した点や発見したことを発表し合いました。

椅子をつくるためにどんなものが素材となり得るかを考えながら歩いていると、普段とは違ったものが目に入り、見える世界が変わってきます。持って帰ってきてみると、木からは虫が出てきたり、葉の裏に虫の卵やカタツムリが歩いたような跡があったりと、その先に世界が広がっていることに気付かされます。椅子の制作を通して、身の回りの自然や素材の持つ特性にも触れるなど、気づきの多い体験となったようです。

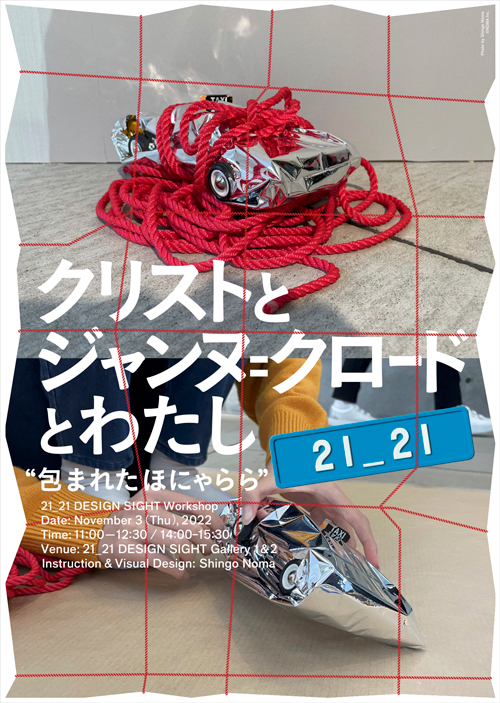

2022年11月3日(木)、企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」の関連プログラムとして、ワークショップ「包まれたほにゃらら」を開催しました。

何かを包むことで新しい造形をつくり出し、いろいろな視点で「包む」ことを考えるワークショップです。 本展のグラフィックデザインを手がけた野間真吾を講師に迎え、作品をつくる様子と完成した作品を撮影して、オリジナルの小さなポスターを制作しました。

ワークショップでは、まずはじめにジュニアガイドを使いながら、クリストとジャンヌ=クロードと彼らのプロジェクトについて紹介。凱旋門を包む様子の映像と、実際にプロジェクトで使われたものと同じ布とロープの展示を鑑賞しました。

ギャラリー2にて、ジュニアガイドを活用したガイドの様子

ギャラリー2にて、ジュニアガイドを活用したガイドの様子つぎに、クリストの初期の作品について紹介。 クリストは初めから景観を変えるような大きなプロジェクトに取り組んだのではなく、初期には空き缶や椅子、道路標識や車など身の回りのものを包んだ作品を手がけていたことを紹介し、ワークショップでの制作のヒントを示しました。

制作を開始する前に、講師の野間から、私たちの生活に身近な「包む」ことについてレクチャーがあり、子どもたちは真剣に「包む」ことを考え始めました。

野間による「包むこと」を考えるレクチャーの様子

野間による「包むこと」を考えるレクチャーの様子本ワークショップは午前と午後の2回開催され、小学校低学年から中学生まで合計11組が参加しました。 布やシートを丁寧に折りたたんでみたり、大きなオブジェを勢いよく覆ってみたりと、個性を光らせながら自由な方法で制作していました。

自由に制作する様子

自由に制作する様子一人でいくつもの作品に挑戦する子や、親子で協力したり、友だち同士で相談しながら作ったりと、それぞれの感性や発想を活かして、熱心に作品と向き合う様子がうかがえました。

親子で協力しながら制作

親子で協力しながら制作

最後に、ポスター制作のため、講師の野間が完成した作品を撮影。 野間のアドバイスを受けながら、作品の向きや持ち方など、細かなところまで気を配り、1つしかない記念のポスターが完成しました。

作品の撮影風景

作品の撮影風景 参加者の作品で制作したオリジナルポスター

参加者の作品で制作したオリジナルポスター

ワークショップを通じて、見たことのないような新しいものを作る楽しさや、試行錯誤して完成したものがポスターとして形になる達成感など、さまざまな体験を得られる機会となったことでしょう。

参加者と講師の野間とのコミュニケーションの様子

参加者と講師の野間とのコミュニケーションの様子2022年8月4日から11日までの8日間、企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」の関連プログラムとして、造形作家の関口光太郎によるワークショップ「みんなの形で凱旋門を包もう(エッフェル塔も!)」を開催しました。

ワークショップでは、まず講師の関口より、新聞紙とガムテープを上手に使うコツの説明があり、そこからイメージを膨らませた参加者は思い思いに好きな形をつくります。

関口によるレクチャーの様子

関口によるレクチャーの様子親子で力を合わせたり、友達同士で楽しみながらつくったりと、子どもから大人まで夢中になって工作を続けます。

親子で一緒に制作

親子で一緒に制作動物や植物、乗り物、食べ物など、細かい部分を忠実に再現したものから、エネルギッシュで大きなものまで、参加者の自由な創造力でたくさんの形が完成しました。

参加者が完成した形を関口に手渡すと、関口が凱旋門とエッフェル塔の骨組みに取り付けていきます。

自由に好きな形を制作

自由に好きな形を制作 完成した形を関口に手渡す参加者

完成した形を関口に手渡す参加者

参加者のみなさんと関口による形で骨組みを包む様子

参加者のみなさんと関口による形で骨組みを包む様子凱旋門とエッフェル塔の骨組みは、関口自身と参加者のみなさんが制作した形であっという間に埋め尽くされ、8日間で素晴らしい作品が完成しました。

完成した「新聞紙とガムテープで包まれた凱旋門」と「新聞紙とガムテープで包まれたエッフェル塔」は、2022年8月28日まで東京ミッドタウンのプラザB1に展示されます。

東京ミッドタウンを訪れる人々の心をワクワクさせてくれるでしょう。

ワークショップ開催中の様子は、21_21 DESIGN SIGHT公式Instagramのハイライトにてご覧いただけます。また作品が完成した直後の関口のコメント動画を21_21 DESIGN SIGHT公式Vimeoアカウントにて公開しています。

2021年2月27日、企画展「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」に関連して、オンライントーク&ワークショップ「体でつたえる −手で描こう」を開催しました。

トークには、アーティストの南雲麻衣、本展グラフィックデザインを担当する祖父江 慎、参加作家の和田夏実、モデレーターとして企画協力の塚田有那が出演しました。

本イベントでは、手話を用いた研究やプロジェクトを手がける南雲と和田による手話のワークショップを中心に、「体でつたえる」楽しさや、視覚言語がひらくコミュニケーションの可能性についてトークが行われました。

手話に対して「わからない」という怖さや「間違って伝わるかもしれない」という不安があると話した祖父江も、レクチャーを通して視覚言語の楽しさを実感。 ワークショップの中で行われた手話を使ったゲームでは、イマジネーション豊かな手話世界を繰りひろげてイベントを盛り上げました。

また、自身がデザインをやる上でも「目で考えること」を意識していると話す祖父江。

手話について「時間も空間も瞬時に伝えることのできる手話は、デザインとは異なる一種のグラフィック。でも、一方向的なグラフィックとは違って、手話には受けいれる側も存在している」と、送り手と受け手の双方の歩み寄りの大切さを伝えました。

さらに、南雲は「言葉だと説明的になってしまうイメージや情景も、手話なら言葉に縛られずにそのまま伝えることができる。コミュニケーションが必要だからこそ、相手に伝わった瞬間は大きな喜びを感じます」と語りました。

トークの最後には、参加者との質疑応答の中で「非当事者から手話を『素敵』や『おもしろい』と言われることに違和感を抱くことはありますか?」という問いが寄せられました。

ろう者の両親のもとで手話を第一言語として育った和田は「当事者じゃなくても、愛や尊重する気持ちがあれば剥奪にはならないから、そういう近づき方をお互いにしていきたい。幼い頃から様々な人と手話を通したやりとりがしたいと思っていたので、今日はその願いが叶って嬉しい」と思いを述べました。

オンラインで多くの視聴者とつながり、視覚言語や言葉の外にある世界を行き来することで、隔たりをこえたコミュニケーションの可能性や表現のひろがりを体感することのできるイベントとなりました。

特別協賛:三井不動産株式会社

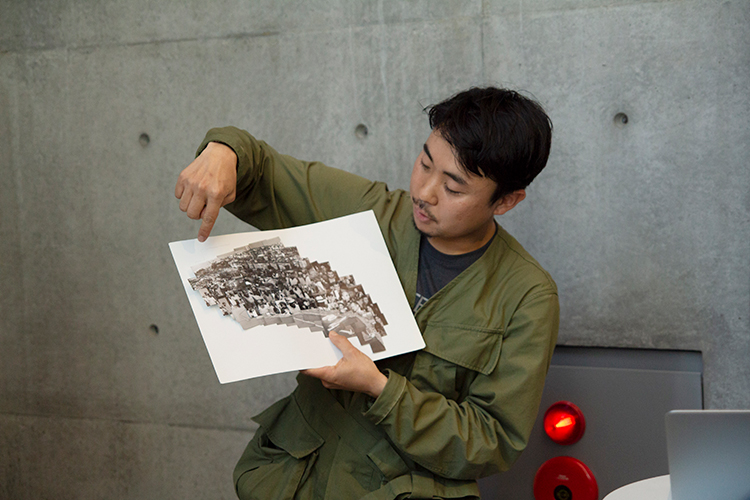

2018年4月28日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、ワークショップ「西野壮平の写真都市を再構築する」を開催しました。

本展参加作家の一人、西野壮平は、東京、サンフランシスコ、パリ、エルサレムなど世界の様々な都市に、35mmフィルムカメラとともに滞在し、撮影した写真をコラージュして独自のジオラママップを制作し続けています。

まずはじめに、西野が自身の作品「Diorama Map」の制作プロセスを解説しました。各都市に1ヶ月から1ヶ月半ほど滞在して撮った写真を、数ヶ月かけてアトリエで継ぎ接ぎしながら作品にしていく緻密なステップが語られました。1作品に使われる写真は、20,000枚ほどにもおよぶと言います。

続けて、参加者の手による「ジオラママップ」の制作に取り掛かります。

参加者には、西野が撮影した35mmフィルムのコンタクトシートが3枚ずつ配布されました。別々の都市が写された3枚のシートを切り貼りし、異なる都市の要素を合わせることで、新たな写真都市を構築していきます。西野から一人一人へのアドバイスを受けて、より躍動感あるコラージュへと変わっていきました。

そしてそれぞれが完成させたコラージュ作品を並べて、写真都市の完成です。最後には、作品の前で記念撮影も行いました。西野が写しとった都市の息吹を、参加者一人一人が作品づくりを通して体感する時間となりました。

2017年9月9日、本展参加作家の淺井裕介によるワークショップ「ミッドタウンのねっこ」を開催しました。

土と水を使用し動物や植物を描く「泥絵」で知られる淺井ですが、このワークショップではマスキングテープを使って植物を描く、2003年より淺井が続けている「マスキングプランツ」という手法で1日限りの作品を会場内に描きます。

まず最初に、淺井が自身の本展出展作品「土の旅」の解説をしました。 本作品は、2016年にヴァンジ彫刻庭園美術館で展示した作品「生きとし生けるもの」を分割し並べ替えた上に、今回新しく泥で絵を描いたものです。

続けて、ワークショップで使用するマスキングテープの使い方や植物と見えるように描くポイントを解説しました。

直線や曲線、点線の使い方、葉っぱの描き方、花の描き方など工夫次第で何通りもの表現方法があり躍動感も生まれていきます。

館内の場所に応じて、「ミッドタウンのねっこ」の伸び方も様々です。

21_21 DESIGN SIGHTの地下にあるギャラリー2からスタートした「ミッドタウンのねっこ」はどんどん成長していき、館内を一周して外まで伸びていきました。

淺井は身体を通して感じたことを、すぐに作品に落とし込むことを意識していると言います。

21_21 DESIGN SIGHTの建物や場所を活かす構成で、一人ひとりのマスキングテープがつながり、会場内に新たに1つの大きな作品ができあがりました。

描き始めは直線が多かった「ミッドタウンのねっこ」も、参加者の緊張がだんだんと解けるにしたがい、のびのびとした柔らかい曲線に変化していることがわかります。

1日限りの作品でしたが、場所・素材が何を感じているかを参加者とともに意識しながら制作することができた貴重な時間を過ごすことができました。

2017年4月30日、「アスリート展」卓球大会を開催しました。卓球という競技を通して、実際のアスリートの卓越した身体コントロールを観て知り、スポーツの楽しさを分かち合う場となることと目指して企画した本プログラム。アートディレクターであり、卓球の熟練者としても知られる「ひとりピンポン外交官」の浅葉克己、バタフライ卓球用品メーカーの株式会社タマスから契約選手の、坂本竜介、松平健太、高木和 卓を招聘しました。

プログラムは、浅葉克己と選手たちによるトークから始まり、今年5月末よりドイツ・デュッセルドルフにて開催される世界卓球と平野美宇選手の活躍が紹介されました。続いて、選手たちによる卓球デモンストレーションを行われ、ダイナミックな競技に会場は賑わいをみせました。

そして、いよいよ卓球大会が始まりました。浅葉克己が考案した「地球リレーマッチ3人組団体戦」という3名1チームでの対戦形式の、団体トーナメント戦で、参加者が競い合います。対戦者のみならず、観客全員が白熱し、それぞれのマッチを拍手とともに見届けます。

優勝チームには21_21 DESIGN SIGHTおよび株式会社タマスより賞品が贈呈されました。身体を動かすことの楽しさを他者と分かち合うことで生まれる高揚感に包まれるプログラムとなりました。

2016年11月19日、本展企画制作協力の岡崎智弘と技術協力の橋本俊行(aircord)による「みんなでカイボウ!見る方法」を開催しました。

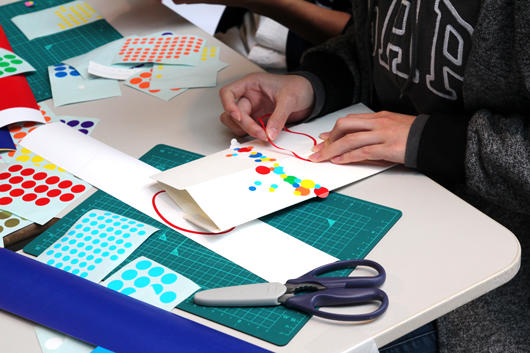

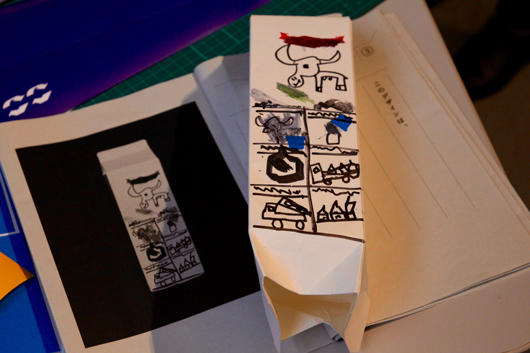

このワークショップでは、身近なパッケージの一例として「牛乳パック」をとりあげ、解剖。パッケージデザインされる前の真っ白な牛乳パックを参加者が観察し、自分だけの解剖作品を制作しました。

今回のワークショップではまず、岡崎からパッケージデザインの役割と、解剖をするときの見方や方法について子どもたちに説明しました。子どもたちは真っ白な牛乳パックを眺めながら、アイデアを練ります。

会場に用意された本展の5製品を解剖した要素のカッティングシート、マジックペンなどを使って、夢中でデザインをしていきます。

牛乳の「生産者」について解剖した作品や、「色」「リサイクル」「文字」など、子どもたちがそれぞれの解剖の視点を持っていることがわかります。真っ白だった牛乳パックが子どもたちの自由な発想によって、新しいパッケージデザインに生まれかわりました。

最後に、制作した牛乳パックの正面、左側面、右側面、上部を撮影します。撮影した写真が一冊にまとめ、自ら「解剖本」に製本しました。自分だけの「解剖本」に子どもたちは嬉しそうな表情を浮かべます。

この解剖本に、どんな視点からデザインしたのか、パッケージから何を伝えたかったのか、一番気に入っているところなどを自分の言葉で説明していきます。

パッケージデザインの役割を学び、伝えたい情報が何かを考え、実際にデザインする体験を通じて、「つくること」「見ること」「伝えること」を楽しく体験することができ、充実した時間となりました。

わたしたちの身の回りに当たり前のように存在するたくさんの製品について改めて意識し、興味を持つ機会となったことでしょう。

2016年8月27日、建築設計事務所の403architecture [dajiba]による「つんでみる!アーチ橋ワークショップ」を開催しました。

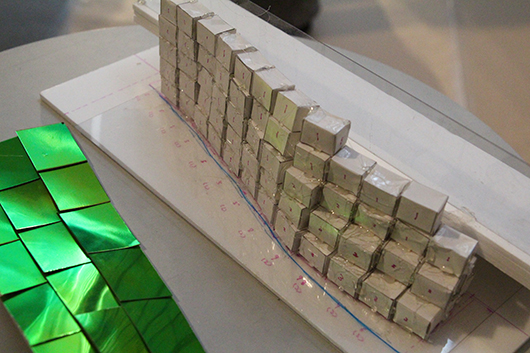

このワークショップでは、403architecture [dajiba]が「土木展」に出展している作品「ライト・アーチ・ボリューム」のミニチュアを工作し、古くから利用され橋の仕組みの基礎として知られるアーチの構造をより身近に体験します。

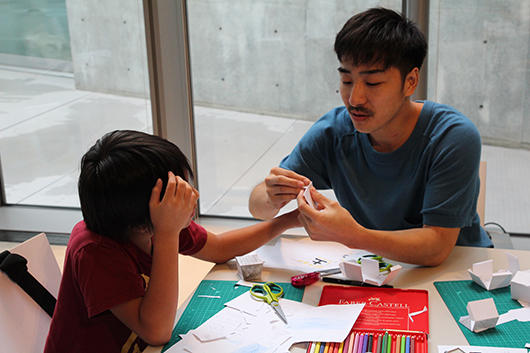

まずはじめに、403architecture [dajiba]が、アーチ橋の基本的な構造を解説します。平らな橋とくらべて、アーチ橋がどのような特徴を持っているのか学んだら、さっそく工作に取り掛かります。最初は、橋のパーツの展開図に絵をつけるところから。組み立てた時どことどこがつながるのか、橋の表面になるのはどの部分か、考えながら思い思いの絵を描いていきます。

次に、展開図の線に沿って、パーツを切り抜いていきます。このアーチ橋に必要なパーツは全部で7つ。組み立てた時に安定するよう、線から逸れないように丁寧に切ります。

パーツが切り出せたら、今度は点線に沿って紙を折り、キューブ状にしていきます。立体の糊づけが難しく、はじめは苦戦した人たちも、だんだんコツを掴んで次々とパーツが出来ていきます。

すべてのパーツが出来上がったら、いよいよ橋の組み立てです。展示作品「ライト・アーチ・ボリューム」と同様に、端に固定した「基礎」に向かって一列に並べたパーツを押し寄せると、みごとにアーチ状に立ち上がりました。出来上がった橋の上にいろいろな文房具を置いて強度を試してみたり、絵柄がきれいに並ぶようパーツの順番を入れ替えてみたり。自分でデザインした橋を、思い思いに楽しみました。

毎日なにげなく渡っている橋も、自分でつくってみると、普段はみることのない角度から観察することができます。私たちの日常にあたりまえのように存在する「土木」を、改めて意識する機会となりました。

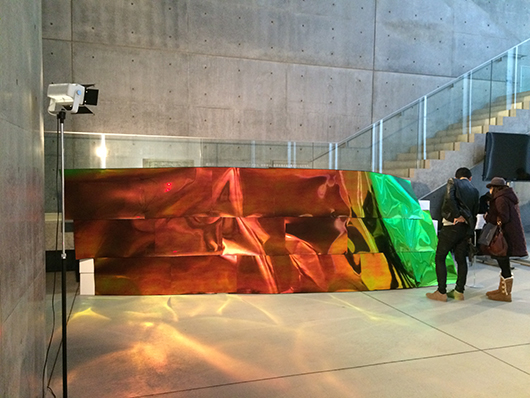

2016年1月30日、ゲーリー事務所で経験を積んだ一級建築士の佐藤 類を講師に招き、「ゲーリーの創作プロセスを体験!等身大の模型をつくるワークショップ」を開催しました。

はじめに、本日の講師となる佐藤 類がフランク・ゲーリーの初期の作品や、自身がゲーリー事務所に所属していたときに担当した仕事を紹介しました。ゲーリー建築において「外壁」は非常に重要なデザイン要素のひとつであり、ゲーリー事務所では、大小さまざまな模型を同時進行で制作しながら建物の表情をつくり上げていきます。今回は、チームになってひとつの「壁」をつくりあげることで、ゲーリーの「外壁」のスタディを体験します。

実際の制作に入ると、まずはじめに模型の土台となる段ボールを組み立てていきます。今回使用する素材はどれも、ゲーリー自身も実際に使用するものばかりです。

次に、組み立てた段ボールを積み上げていきます。微妙なうねりを表現するために、仮置きした段ボールに鉛筆で印をつけて調整します。段ボールを重ねる位置が決まったら、印にあわせて両面テープで固定していきます。

最後に、壁の表面に紙を貼りつけると完成です。うねりのある壁のかたちにあわせて貼ったホログラム紙は、角度によって表情が違ってみえてきます。

完成した「壁」の模型は、1月30日の閉館まで会場に展示されました。

2015年8月2日に、企画展「動きのカガク展」の参加作家 パンタグラフが講師を務め、関連プログラム「動く!ワークショップ」を開催しました。参加者の子どもたちはゾートロープ(回転のぞき絵)づくりを体験しました。

冒頭では、パンタグラフより江口拓人が、自ら手がけてきた作品を例にコマ撮りアニメーションの特徴を説明。1秒間に15コマの写真をつなげることによって、動きが生まれる模様を伝え、アニメーションのおじいちゃんともいえる「ゾートロープ」を紹介しました。円柱の箱のようなかたちをしたゾートロープは、側面にスリットが入っており、箱を回転したのち、スリットから箱を覗くと中の絵が動いてみえるもの。目の錯覚で生まれる動きの表現に、子どもたちはつよく魅せられている様子でした。

動きの仕組みを理解した後は、ゾートロープの絵を描く作業にうつりました。子どもたちは、パンタグラフの指導のもと、まず12角形のかたちに紙を切り抜いたのち、コマごとに絵を描いていきます。時折、自らつくった絵をゾートロープ上でコマ同士のバランスを見ながら、マーカーや色鉛筆、シールなどで要素を足していきました。

さらに帯状の絵もつくり、先の12角形のものと組み合わせることによって、よりダイナミックな動きを実現しました。子どもたちは、動きの表現のはかり知れない可能性を体験する貴重な1日となりました。

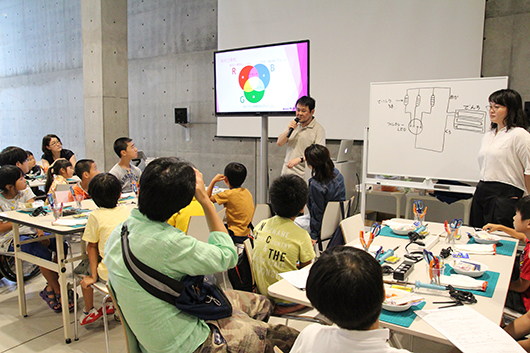

2015年8月2日に、企画展「動きのカガク展」関連プログラム「はんだ付けを体験!オリジナルLEDをつくるワークショップ」を開催しました。「ものづくり」「エレクトロニクス」「プログラミング」を楽しみながら学べる学習工作キット「エレキット」で広く知られる電子工作キットのパイオニア、株式会社イーケイジャパンから内田勝利を講師に迎え、参加者である子どもたちは「はんだ付け」を通して「ものづくり」を体験しました。

ワークショップの始まりは、「光の3原色」についての講習。テレビやスマートフォン、カメラを始めとした、身の回りに溢れるあらゆるデジタル画像の全てが、たった3つの色「赤」「緑」「青」から成り立っているという事実は、子どもたちを強く驚かせます。3色を重ねることで、黄色や水色、紫色へと色の幅を広げることができる。全て重ねると白色に変わる。実際にフルカラーLEDに触れてみることで「色のつくり方」を体感することができました。

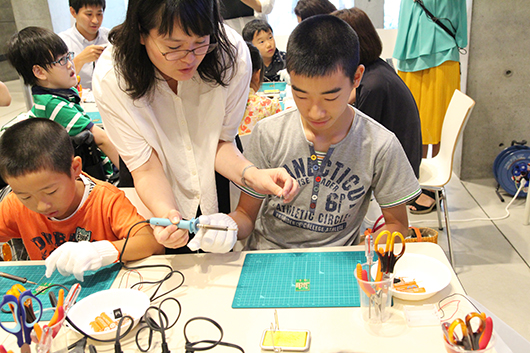

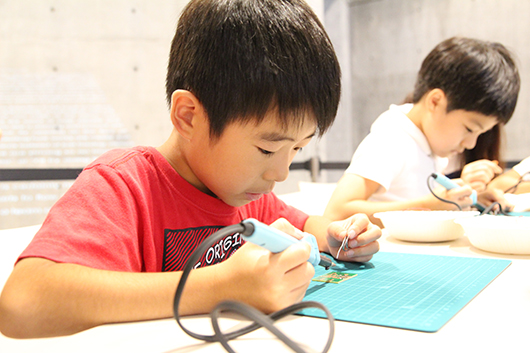

3原色を学んだ後は「はんだづけ」実践の始まり。子どもたちは、初めて手にする「はんだごて」におそるおそる電源を入れていきます。練習台の決められた位置にはんだを溶かすという指示に、彼らの表情は真剣そのもの。1・2・3で、こてを構えて、4・5で、はんだを溶かす。講師のカウントに声を合わせながら、何度も繰り返し使い方を練習していきます。

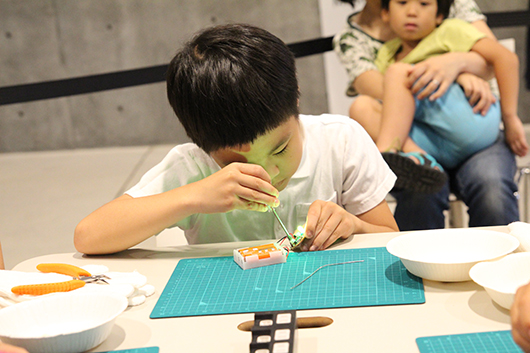

練習が済んだらいよいよ本番、LEDを光らせる仕組みを実際に一からつくっていきます。様々な印が書かれた迷路のようなボードに「抵抗」や「IC」、「スイッチ」など、LEDを光らせるための機能を取り付けていきました。用意された数々のパーツは、どれも小さく、見たこともないような不思議な形ばかり。LEDを点灯させるためには、この細かい作業のひとつひとつをクリアしていかなければなりません。

決められたパーツの全てを取り付けて、参加者全員がやっとの思いでLEDを点灯することができました。完成までの道のりは長かったものの、自分たちの手でもつくり上げられたことでは、参加者にとって大きな自信となったはずです。参加者に「感動」と「ときめき」を与えた「はんだ付け」体験は、日常に潜む「ものづくり」の面白さを再発見する機会となったことでしょう。

2015年5月5日、「単位展」関連イベント「1 Meter Party」を開催しました。

こどもの日であるこの日、本展展示作品「1 Meter Party」の作家 ヘルムート・スミッツが来日し、身長1メートルの子どもたちを迎えてパーティーを開きました。

子どもたちは、この日のために特別に設置された1 Meter Gateを通り抜けてパーティーへ入場します。

会場では、まずヘルムート・スミッツが子どもたちに挨拶しました。

その後、子どもたちは会場に用意された色とりどりの紙や風船、木のブロックを使って、上原かなえ(サルビア工房)とともに様々な1メートルのものをつくりはじめました。

当日は晴天に恵まれ、21_21 DESIGN SIGHTの中庭に出てブロックを1メートルまで積み上げたり、本展参加作家の熊野 亘と一緒に1メートルの風船で遊んだりしました。

最後は、自分でつくった1メートルのガーランドやブロックと一緒に記念撮影した写真を、長さ1メートルの台紙に貼ってアルバムをつくりました。年齢ではなく、身長の節目を祝う「1 Meter Party」の思い出として、それぞれのアルバムを持ち帰り、イベントは終了となりました。

Photo: Gottingham

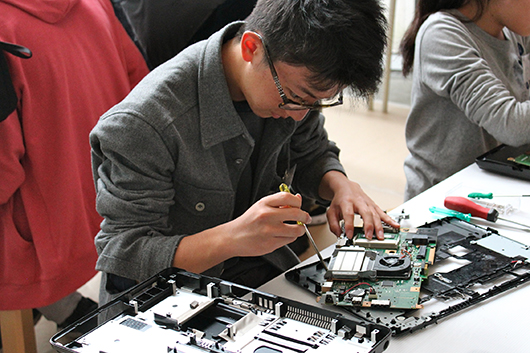

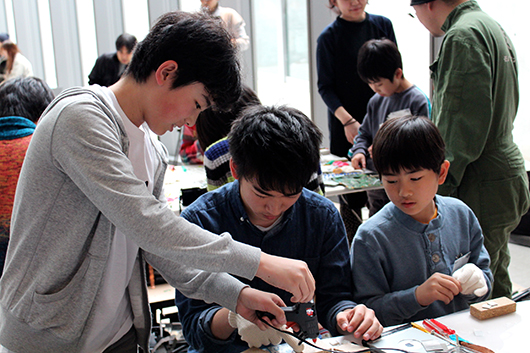

2015年4月4日、単位展コンセプトショップ「Measuring Shop」を監修した山田 遊(method)と、同ショップに出店している株式会社ナカダイが講師を務め、ワークショップ「モノの解体から誕生まで」を開催しました。

まず、ゲストとして登場した工藤洋志(ritardan-do K.K.)と工藤 遥が、自身の作品を紹介しました。

一人一台ずつ用意されたノートパソコンを、株式会社ナカダイのスタッフの指導のもと、解体していきます。細かなパーツまで一つ一つ外していく人、外れそうなところを探してあちこち引っ張ってみる人など様々ですが、それぞれ集中して自分のパソコンに向かっていました。

最後には、解体したパソコンのパーツを使って、思い思いの作品を製作。

普段見ることのないパソコンの中身を自分の目で確かめ、廃棄物から新しいものを誕生させることで、その成り立ちを体験するワークショップとなりました。

2015年3月28日、ワークショップ「自分の身体でマイ単位をつくろう」を開催しました。

展覧会企画チームの一員で本展コンセプトリサーチを担当した菅 俊一が講師となった本プログラム。冒頭では、菅が「水や空気、音といった見えないものを測ったり比べたりすることができる」「見えないものを見るための道具」としての「単位」を説明。その後、菅が作成したシートを元に、参加者はまず自らの親指を使って、ワークショップ会場に置かれた日用品、輪ゴムやクリップなどを測りました。

次に、親指で測ったものを、手を使って測り直し、より大きな脚立や机へと対象を拡張。さらにサンクンコートに出て、身体を回転させてその外周も測りました。

手、体のまわりが親指いくつ分かを測ることによって単位の変換ができることに気づき、単位は1つの視点でものを見る道具であることを体感できるワークショップとなりました。

国立新美術館「カリフォルニア・デザイン1930-1965 -モダン・リヴィングの起源-」展との共同企画として、"ハウス・オブ・カード"を使ったワークショップを、2013年4月27日「デザインあ」展の会場内で開催しました。

"ハウス・オブ・カード"(House of Cards)は、ミッドセンチュリーの代表的デザイナー、チャールズ&レイ ・イームズが1952年にデザインした組み立てて遊ぶカードで、糸巻きやボタンなど身近なモティーフをカラフルなパターンとしてとらえているのが特徴です。

ワークショップでは、カードのアイデアを元に、ご来場のみなさまがつくった「デザインあ展」のオリジナル"ハウス・オブ・カード"をつかって、本展参加作家の岡崎智弘と寺山紀彦(studio note)が家をつくりました。

映像制作:岡崎智弘

5月5日、造形作家の関口光太郎によるワークショップ「新聞紙とガムテープで東北のカタチをつくろう」を開催しました。

東北のテマヒマかけたものづくりを紹介する本展から、「食べたい」「真似してつくってみたい」という二つの欲望が生まれたという関口。新聞紙による工作で、東北の文化を疑似体験できるワークショップです。

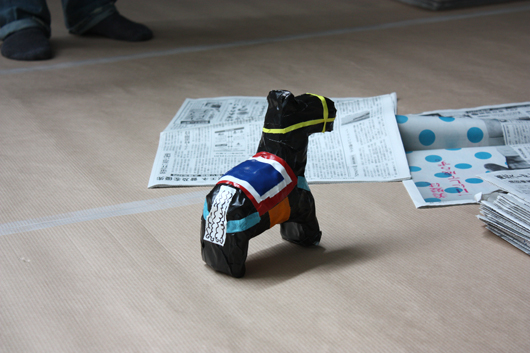

初めに関口が、「こけし」をモチーフに造形の基本を伝授。子どもの頃からこのつくり方に親しんできたという関口の素早い手の動きに、参加者は目を奪われました。続いて参加者は、思い思いの東北のカタチの制作に入りました。

関口のつくった、秋田県に伝わる「なまはげ」のお面。新聞紙とガムテープで基本の形をつくり、カラーテープやマジックペンで色付けします。

ワークショップは、展覧会を訪れた国内外のお客様の注目の的に。

中には、こんな小さな参加者も。お母様と一緒に、りんごをつくります。

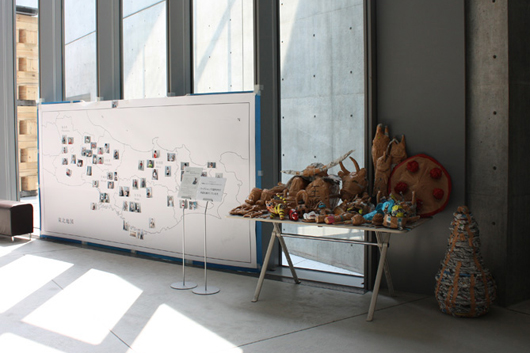

完成した作品を写真に撮り、東北の地図に貼ったら終了。大勢の参加者による新しい東北のカタチの地図ができあがりました。

地図と作品の一部は、5月18日まで会場でご覧いただけます。

※ 8月4日(土)に、ワークショップ第二弾「新聞紙とガムテープで東北のカタチをつくろう」を予定しています。

10月15日、オランダより来日したアニメーション作家のモニク・ルノーを迎え、こども向けワークショップを行ないました。

本展では映像ディレクターのパスカル・ルランとともに、アニメーション「Irving Penn and Issey Miyake: Visual Dialogue」制作に参加し、マイケル・クロフォードによる原画から一つ一つの動きを手で描き起こしたルノー。今回は小学3年生から6年生を対象に、身近な素材を使ってビジュアル・トイをつくります。

まず始めに、ルノーからアニメーションの簡単な仕組みを説明。参加のこどもたちの自己紹介のあと、ルノーはすぐに自分のもとへ参加者を呼び寄せました。手にしたのは丸く切った紙の両面に異なった絵が描いてある、「びっくり盤」。円の左右には糸が通してあり、手元でくるくると回すと、両面に別々で描かれた絵がドッキングして見えるのです。手に取ったこどもたちは仕組みに驚きながらも、今度は自ら円形の紙にさまざまな絵を描きます。かごに入ったヘビや、笑顔の表情などオリジナルの「びっくり盤」をつくりました。

次に挑戦したのは「パラパラ漫画」です。大人には耳なじみのあるパラパラ漫画も、初めて見たというこどもも。まずは連続する絵をめくっていくことで動いて見えるパラパラ漫画を実際に体験。その後、下書きに取りかかります。途中、サッカーボールを蹴る様子や涙が流れる様子が実際に動くかどうか、ルノーと参加者たちは何度も一緒に確かめながら、それぞれの作品を完成させていきました。

最後に挑戦したのは「フェナキスティスコープ」。厚紙、割り箸、画鋲でできたこのビジュアル・トイは、絵の描かれた紙にいくつもの穴がならんでいて、鏡の前でその紙を回しながら一点をのぞくことによって、絵が動くことを体験できるものです。前半の2種類に比べ、より複雑な仕組みでアニメーションを体験できるトイに、こどもたちも興味津々。その後すぐに絵を描きはじめる参加者たちも多く、3つめの創作に慣れてきたのか、それぞれの自由な発想を持って取り組んでいました。

最後に、思い思いの作品を取り上げながら参加者の感想を発表し、ワークショップは終了。自分の絵が動き出すという得難い体験に驚き、仕組みに悩みながらも、充実した時間となりました。

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展が語りかけること 第1回

4月9日、子どものためのワークショップ「カチナをつくろう!」を開催。小雨の降るなか、元気な子どもたち15人ほどが集まってくれました。今回は、アーティストの佐藤文香さんが講師を引き受けてくれました。

本展では、の最晩年のアートピース「カチナ」を20点展示しています。カチナとは「ネイティブアメリカンが信仰する超自然的な存在で、カチナドールはそれらをかたどったもの」で、人々の想像力を駆り立てるこの人形は、近年ではアートとして評価されており、ジョージ・ネルソン、猪熊弦一郎など、「カチナ」にインスパイアされた作家は多く、ソットサスもその一人。彼は1950年代、ジョージ・ネルソンからの誘いで1年ほどアメリカに滞在しており、その時に「カチナ」の存在を知ったのです。そして最晩年に自分のためのカチナをスケッチの残し、アートピースとして実現する前に亡くなりました。

今回のワークショップでは、まず、子どもたちにカチナとは何かを知ってもらい、子どもたち一人ひとりにとってのカチナを、目をつむって、耳をすまして、想像してもらうことから始めました。それをさまざまな用紙をコラージュして自由に表現してもらいます。

ソットサスの描いたカチナの前で。

ソットサスの描いたカチナの前で。大人同様、子どもにとっても自分の気持ちや思いを表現することはとっても大切。表現の仕方は、遊びでも、運動でも、音楽でも、お友達とのおしゃべりでも何でもOK。でも、時には、自分の心と向き合って、試行錯誤しながら、じっくり何かを作り込んでいくという時間を過ごすことで思わぬ発見があるかもしれません。今回のワークショップでも、佐藤文香さんやお父さんお母さんが見守る中で、子どもたちが魅力的な作品をたくさん作ってくれました。このワークショップに参加してくれた子どもたちのなかから、将来、ソットサスや倉俣さんに負けない、素敵なアーティストやデザイナーが生まれてくれれば...と願わずにはいられません。

会場は21_21 DESIGN SIGHT 内のサンクンコートに面したスペース。

会場は21_21 DESIGN SIGHT 内のサンクンコートに面したスペース。 床には、色とりどり、いろんな種類の用紙が。

床には、色とりどり、いろんな種類の用紙が。 講師をつとめたアーティスト佐藤文香と参加者。

講師をつとめたアーティスト佐藤文香と参加者。 一緒に来たお父さん、お母さん、兄弟たちも作品作りに参加。

一緒に来たお父さん、お母さん、兄弟たちも作品作りに参加。 1時間ほどで、たくさんのカチナが完成。お家のカチナ、水族館や動物園のカチナ、楽器のカチナなど、どれも魅力的なカチナばかりです。

1時間ほどで、たくさんのカチナが完成。お家のカチナ、水族館や動物園のカチナ、楽器のカチナなど、どれも魅力的なカチナばかりです。 最後に、子どもたち一人ひとりが自分のカチナの発表を行いました。

最後に、子どもたち一人ひとりが自分のカチナの発表を行いました。関 康子

本展では自身の研究でもある立体造形と、WOWの映像によるコラボレーション作品での参加となる三谷 純。館内で立体折り紙を使ったワークショップを行いました。

小さい頃に、一度は触れたことがあるであろう「折り紙」。まず三谷は、鶴などおなじみの造形から、形を変えてさまざまな研究対象や作品となり、世の中に発表されていると紹介。世界で最も複雑と言われている折り紙や物理学者の研究、三谷の研究など動画も交えて折り紙の歴史を学びました。その後会場を移動して、実際の展示作品も参加者と一緒に鑑賞。展覧会参加へのきっかけを話しました。

席に戻ると、いよいよ制作がスタート。はじめに3種のオーナメント用に3枚の白い紙が参加者に配布されます。紙にはそれぞれ違った折り線が入っており、三谷主導のもとに簡単な形から折っていきます。見本はあれど曲線折りに戸惑いを見せる参加者たちは、三谷の丁寧なデモンストレーションによって、完成に近づけていきました。ときには大人が子どもに教わる場面もあり、テーブルごとに和気あいあいとワークショップは進みました。

最後は完成したオーナメントを持って全員で記念撮影。会場はひと足早いクリスマスのにぎやかな雰囲気に包まれました。

講師を務めたのは、参加作家の渡邊淳司と安藤英由樹、振付師でダンサーの川口ゆいと慶応義塾大学講師の坂倉杏介のチーム。本ワークショップのために開発した特別な機器を使って、自分の心臓の音をじっくり味わうワークショップです。聴診器と振動スピーカーが組み合わされた黒いキューブを手のひらに置くと、まるで自分の心臓が体から切り離されて、独立した存在になってしまったように感じます。この機器を使って、他の参加者の心臓音を感じてみたり、自己紹介をしてみたり。ワークショプ後半では、青空の下、ピクニック気分で、運動をしたり寝転がったり、お菓子を食べたりホラー絵本を読んだりしながらそれぞれの心臓の音の変化を体験し、普段味わうことの少ない自分の心臓への慈しみを感じるひと時になりました。ワークショップが終了し、機器の振動が止まっても、いつまでも愛おしそうにボックスを手放せない参加者たちでした。

真鍋大渡による一日体験展示は少人数によるワークショップの形で行われました。

まず研究者と一緒に行っているというプロジェクト概要を説明し、実際に筋電位センサーを貼る体験から始まります。少量とはいえ顔面に電流が流れ、勝手に頬が持ち上がったり、ウィンクをしてみたり。電流による強制的な表情操作に、参加者同士で「結構痛いかも」「ちくちくを越えるとよく動く」など、アドバイスし合いました。スタッフの見本や一通りのテストが終わると、いよいよ2人1組で本番です。こめかみや頬、目頭、顎など顔面16ヶ所にパッチを貼り、2分間の音楽に合わせてパフォーマンスを行いました。

パフォーマンスを行っている間、ものづくりに対する参加者からの質問に「考えてから、作るまでが長い、思いつくのが大変」だと、真鍋が答える場面も。参加者との近しい距離の中で、人とシンクロするメディアアートを作っていきたいと今後についても語りました。パフォーマンスを終えて席に戻る参加者には興奮の表情が浮かび、互いを戦友と認め合うような密なコミュニケーションが生まれた時間でした。

参加作家の斎藤達也と研究者の石澤大祥を講師に迎えたワークショップ。はじめに、粘土でできた人形をサイコロ状にして、自分の体積を実感するという本ワークショップのねらいを説明し、ペットボトルや椅子、牛など、身近なものの体積を段ボールの箱を用いて確認します。

その後、人間の体積を立方体にしたときの一辺の長さを瞬時に割り出す特別な装置を使い、それぞれの箱の制作にとりかかります。使用するのは、段ボールやえんぴつ、定規など、ありふれたものばかり。与えられた一辺の長さから立方体をつくるというシンプルな作業ながら、自分の体積となると、参加者の真剣さは増していきます。完成後は、親子や友達と箱の大きさを比較したり、箱を集めて山をつくったりと、自分の体積と同じ大きさの箱を、ただの箱とは思えない参加者たちでした。

アートディレクターとして活躍する柿木原政広を講師に、平面なのに立体に見える不思議なカードを用いたワークショップ。まず、用意されたシートに白、青、赤、黄色から連想する言葉と自分に似合う色を記入し、4人一組でカードを用いた神経衰弱。次に、チーム内でそれぞれに似合う色を議論し、「人から見た自分の色」別チームに分かれ、同じカードを使って平面の積み木をつくります。

「几帳面」白チームはピエロを、「きれい好き」青チームは花を、「自分が自分が」赤チームは龍を、「研究熱心」黄チームはクリスマスツリーを完成させます。続いて巨大なカードを使い、チーム対向神経衰弱。自分には黄色が似合うと思うのに白チームに入ってしまったり、赤チームなのにゲームの途中で青チームに移動したりと、色やカードという身近な題材から、社会における「属性」について、楽しく感じられるワークショップでした。

ゴールデンウィークが始まる5月1日、アーティストのタニヤ・セーテルが講師を務める子ども向けワークショップ「みんなでつくろう!デザイン・リレー」が行われました。この日初めて出会う小学生の子どもたちがグループに分かれ、リレー形式で作品づくりにとりかかります。

子どもたちは、家で不要になったものを3つずつ持参しました。集まったのはペットボトルや卵のケース、牛乳パックにラップの芯、インスタント食品の容器など多種多様です。そこにセーテルが用意した色紙やクレヨン、リボンやネットを加え、思い思いの自由な発想で色鮮やかな表現に取り組みます。

15分ほど経過すると、制作途中の作品を隣のお友達にバトンタッチ。初めは作品の交換をためらった子どもたちも、すぐに次の作品づくりに夢中になります。このプロセスを3度繰り返し、皆のアイデアと手が加わった作品は、思いもよらない素敵なできばえ。講師のセーテルも、驚いた様子でした。

リサイクルや共同作業を大切にするポスト・フォッシル時代のものづくりを、未来をつくる子どもたちが体感するひと時となりました。

藤井 保が仕事をする写真スタジオは、半地下のテラスを改造し、自然光が差し込む心地よい空間です。ワークショップは展覧会場に原寸大で再現されたスタジオで、代表的な3つの光の使い方のセッティングからポラロイド撮影まで、藤井の普段の仕事ぶりを再現するように行われました。熱心に質問したりメモをとる参加者に、スタジオをつくった際に発見した「秘密の」ライティングも特別に披露しました。

「深澤直人さんのプロダクトや人柄が魅力的だから連載を4年間も続けて来られた」という藤井は、展示中のチェア「PAPILIO」や洗面器とバスタブ「Sabbia」を例に、曲線の多い深澤作品における光と闇のグラデーションの魅力や、触ることで初めて分かる「皮膚感」の表現を語りました。谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』をきっかけに光に深く興味を持つようになった藤井。撮影の際には「どこから見れば一番そのものが輝いて見えるかを見極めることが大切」だと話します。

最後に参加者からの質問に「人間はどうしようもなくものをつくっていく動物。人がつくったものが自然の中でどう見えているかを、風景として表現するのが写真家の役割」であり、「写真家とは、一番前でものを見る仕事。一番前は風が強い。だから風に向かって立てる男であるように心がけている」と答えました。若い人には楽しむこと、好きなことを見つけて欲しいという藤井から、多くの来場者が勇気をもらうワークショップとなりました。

ワークショップ3 「紙が魚になった!?―見て、つなげて、組み立てよう」

夏休みも中盤にさしかかった8月の昼下がり、21_21 DESIGN SIGHTでは、プロダクトデザイナーのマイク・エーブルソンによる親子向けのワークショップが行われました。ワークショップはまず、夏らしい海の話からスタート。「外から見てもきれいだけど、中を自由に泳ぎまわる魚が特に好き」と語るエーブルソンは、こども達に本物の魚の骨に触れてもらいながら人と魚の違いを説明。「口の形」をその大きな違いの一つに挙げました。

エーブルソンによると、手のない魚は瞬時に口を大きく開いて獲物を捕らえねばならず、口の仕組みはとても精巧です。「魚の気持ちがわかるかなと思って」と制作した魚の口の模型を頭にかぶって動かすと、会場からは大きな歓声が。口の中にもう一つの口があるうつぼや、魚同士が口をつつきあって喧嘩をするビデオを見ながら、海の生物たちの多様な姿を学びました。

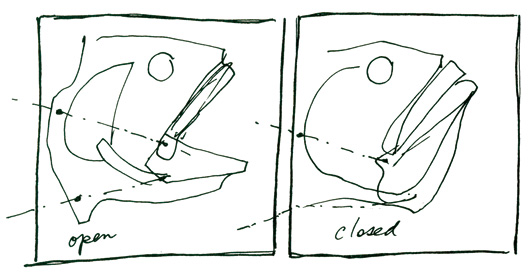

続いてカゴマトダイとアオブダイの口を制作。まず、エーブルソンの用意した型紙をカーボン紙で厚紙に転写し、はさみで切り抜きます。自由に色や模様を加えたら割ピンで各パーツを留め、ピンを輪ゴムでつないで完成です。身近な素材でつくったオリジナルの魚の口に、こども達は夢中の様子。「親子で沖縄の海に潜って魚を一杯見て来たばかり。頭の中に魚が沢山泳いでいるから、とてもおもしろい」とのコメントもあり、ものづくりを通して身の回りの生物の構造に触れる、充実した夏の時間となりました。

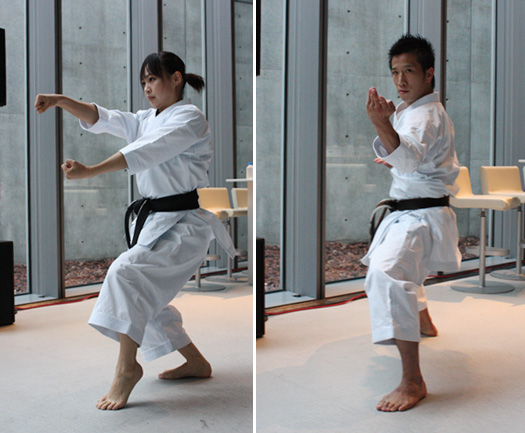

空手家の諸岡奈央と内海健治による、迫力のある「形」の演武から始まりました。

21_21の建物中に響き渡る気合い入れの声。道着の擦れる音が参加者側にも聞こえるほどキレの良い、すばやい動き。見えない敵をしっかりと睨む目つき。

二人とも非常に力強く美しい演武に圧倒されつつ、松本和佳によるインタビューで、今回のレクチャーが行われました。

二人が披露した「形」とは、もともと誰でも空手を始められるように構成された技のことでした。内海は「形」について、自分と戦いながらやるもの、年を重ねてもどこまでも鍛錬していけるものだと語ります。

諸岡はその「形」を練習する際、体の軸を意識し、自分の体が床に対して垂直であるようにすると言います。その方が回るときも技を出すときも力が伝わりやすく、効率的に動くことができるのです。また、そのように自身の体と向き合って、脳が指令を体に伝えるのを意識して動くことが非常に面白いのだそうです。

このように空手において「形」とは、練習の基礎になるものでもあり、また実力の評価基準になるものでもあります。特定の形に忠実に披露できているかということはもちろん、表情や立ち方、姿勢、技に対する理解度が評価されます。表情については、その理解からどこまで敵を想像して「目付け」(敵を睨むこと)ができているかが評価のポイントです。立ち方は横に足を開き、横からの攻撃にも耐えることができるようにします。

その後参加者とともに空手の基礎を体で学ぶワークショップ。体の「軸」を意識して立ち、シコ立ちをしたり、見えない敵をしっかりと見据えながら正拳づきの練習などを行いました。

それから諸岡と内海がISSEY MIYAKEのAUTUMN WINTER 2009の服作りに協力したことから、道着に関する話題へ。内海は約20着もの形の違う道着を持ち、それぞれにこだわりがあるそうです。試合により袖の幅を変えることで技を行うときに出る音が違うという話で、自身の動きや道着を身につけたフォルムに対する熟慮に驚かされます。

ここで、諸岡がISSEY MIYAKEの空手スーツ姿で登場。最後に、ギャラリー2の緒方壽人と五十嵐健夫による鑑賞者の影に骨格を持たせることで影がひとりでに動き出す作品「another shadow」の前に移り、諸岡と内海が非常に幻想的な演武を披露。二人の意識の行き届いた動きは非常に美しいものでした。その後も参加者が再び二人を囲み、名残惜しむように質問が続きました。

夏休みキッズスペシャル

「骨」展ディレクターの山中俊治はプロダクトデザインのほか、ロボットの開発にも携わっています。山中のロボットデザインの仕事において欠かせないパートナーである未来ロボット技術センター(fuRo)のメンバーが、移動ロボットHalluc II(ハルク・ツー)と共に満を持して21_21 DESIGN SIGHTにやってきました。

所長の古田貴之の軽快なトークでショーは進められました。まず始まったのはHalluc II開発の歴史から。前身であるハルキゲニアというロボットは古代の生物に由来しています。単に動くロボットではなく、未来の乗り物を目指しロボットと自動車の技術を融合して開発されたのがHalluc IIでした。それぞれ7つのモーターを駆使した8本の脚には多関節モジュールが装備され、状況に応じて変幻自在に移動します。自動車は4輪であるために、前後などの限定された移動しかできません。自動車よりも滑らかに、より自由に動くものをつくろうという山中の提案のもとHalluc IIは生まれました。

Halluc IIが変形するたびに、会場からは拍手や歓声があがります。関節を曲げ柔らかな足取りで前進をしたり、歩きながら床に転がった棒をまたいでみたり。子どもたちの「がんばれー」の声がかかると動くHalluc IIは、まさに生き物のようでした。

「骨から美しいものにしよう」という志のもとにつくられたHalluc IIには、中の構造を隠すような化粧カバーは存在しません。すべてのパーツが必要な骨格であり、骨そのものが動いているという仕組みです。動きや仕組みから考えていくことがものづくりである、とショーに来場した山中はコメントしました。遠隔操縦で動くHalluc IIは、免許がなくても安心な、未来には欠かせないロボットなのかもしれません。

ショーの後は特別に子どもたちがHalluc IIを持ち上げたり、実際にハンドルを握って操縦したりする場面も。夏休みにふさわしい、にぎやかなイベントとなりました。

サマースクール「デザインのコツ」:体育B

2時限目は、近藤良平によるワークショップです。

近藤が奏でるハーモニカのメロディに沿って二人組で互いの手を叩き合ったり、全員で大きな円になってウェーブをしたり、笑いの絶えないワークショップにより静かなギャラリー全体の雰囲気が一気に和んだ様子。

全員で手を繋いで円になり、皆で一斉に同じタイミングで飛ぶという体操では、繰り返すうちに徐々にタイミングが揃い、人と同じ感覚を共有していることを参加者それぞれが体感しました。また、二人組になって仰向けに寝転がり90度に上げた足の裏にもう一人が乗るという体験では、普段意識していない足の裏の感覚がいかに大事な感覚であるかを教えてくれました。二人組や参加者全員で身体を動かすことを通じて、人の持っている感覚に興味を持つことの面白さを伝えてくれるワークショップでした。

身体を動かしてみないと、人は体の動かし方を忘れてしまうのではないかと懸念していると近藤は話します。身体の動かし方を忘れてしまうと、自分の身体が自分のものだという意識が薄れ、人任せな行動を取りがちだと考えているためです。近藤によれば、よりよく自身の心身を維持するには体の感覚を研ぎ澄まし、動かす必要があるのです。近藤は、「骨展に出展するなら生身の人間を二人展示したいくらい、人の動きに魅力を感じる」と言います。周りを巻き込んで体を動かすことが好きだと笑顔で語る姿が印象的でした。

ワークショップ1 「こわしてつくろう!ダイソン親子ワークショップ」

デザインとエンジニアリング、双方の視点から楽しめる「骨」展。ジェームズ ダイソン財団の協力で行われた親子ワークショップは、「デザインエンジニアってどんな人?」という問いから始まりました。「外側を綺麗につくるだけでなく中の構造も同時に考え、スケッチやプロトタイプをもとに手を動かし、皆で話し合いながらつくる」というダイソンのものづくりは、本展の考え方に通じるところがあります。

親子で1台の掃除機を解体してその構造を学んだ後は、エンジニアとの組み立て競争。途中、本展ディレクターの山中俊治が一組一組に声をかけるシーンもあり、エンジニアは「きちんと丁寧に」作業することが早く組み立てるコツだと教えます。続いて、掃除機の「骨」(部品)を使い「○○をするロボット」をテーマに自由に制作を開始。誰もが真剣な眼差しで部品を観察し、どの部分に使うのか、どんな仕組みでどのような動きをするのか、試行錯誤が続きました。

完成後の発表会では、絵本を読む「ヨムくん」や消防士の「消火ロボット」、長い首を使って挨拶する「ハローちゃん」や犬型ロボットの「いちごちゃん」、魚をぶらさげて猫と遊ぶ「キャットくん」や買い物係の「カイくん」など、大小さまざま、色とりどりのロボットで会場は大いに賑わいました。私たちに最も身近なプロダクトのひとつ、掃除機を題材に親子でデザインエンジニアを体験したひとときとなりました。

4月4日土曜日、ミッドタウン・ガーデンではようやく桜が見頃になり、たくさんの人で賑わう中、現在展示中のルーシー・リィーのボタンにちなみ、陶芸家の金子真琴氏を講師に迎え、陶でつくるボタンのワークショップを行いました。

まずは展示中のルーシー・リィーのボタンを見学し、制作するイメージをふくらませます。アクセサリーとしてのボタンや、ブローチ、髪留めの飾りなど、さまざまなアイデアがあるようです。

頭の中のイメージをスケッチし、いざスタートです。

カッターや定規なども使用して陶土を成形し、5つのボタンを作ります。白い陶土に3色をランダムに混ぜてマーブル模様にしたものや、間に別の色を挟んで周囲をカットし、断面が層になって見えるもの、お子さんの顔など素敵なボタンがたくさんできてきました。

形ができると各自自宅に持ち帰り、約1週間乾燥。その後は家庭のオーブンで焼き、最後に防水仕上げ液を塗って完成です。

手を使ってつくることの楽しさや、創造することの素晴らしさを体験していただけたワークショップとなりました。

3月21日、バスケタリー作家の本間一恵の指導のもと、男女幅広い年齢の方々が参加してうつわをつくるワークショップが行われました。

うつわといえば、木や陶などが代表的ですが、このワークショップでつくるのは、手で編むうつわ。梱包用の紙テープを用い、口から編んでいくのです。

木のうつわや陶器と違い、手で編むうつわの特徴は、でき上がった形が動くこと。編んでいくうちにでてくる縮みが独特な形を生み出します。梱包用テープも、裂き方や、伸ばしたり叩いたりという加工によって、何十通りにも風合いを変えることができるのです。

編んでいくうちに出てくる縮みと格闘しながら、それぞれのうつわを作り上げた参加者の方々。男性の方が意外ととても繊細なうつわを作られていたりと、できあがったものを全員で眺める時間もとても楽しいものでした。

「U-Tsu-Wa/うつわ」展では、ルーシー・リィーが戦中戦後に手がけた陶のボタンが特別に展示されています。そんな陶のボタンをつくるこども向けワークショップが陶芸家の岡崎裕子を講師に迎えて行われました。

まず、実際のルーシー・リィーのボタンを見て、これからつくるボタンのイメージを膨らませ、制作開始です。1つめは、土の扱いに慣れるため、ルーシー・リィーのボタンをまねて、棒状に伸ばした土を結んで、みんなで同じものをつくります。2つめのオリジナルボタンの制作では、植物や動物をモチーフにしたものや、表面に模様をつけたり、色化粧を鮮やかに施したものなど、こどもたちの自由な発想から生まれた個性的なボタンがたくさん並びました。

岡崎の丁寧な指導のもと、こどもたちは制作を楽しんだ様子で、1ヶ月後の焼き上がりを心待ちにしていました。

12月20日、クリスマスを前に、21_21 DESIGN SIGHTにたくさんのリーフキッズが登場しました。写真は、「セカンド・ネイチャー」展参加作家のひとりで、フラワーアーティストの東信によるこども向けワークショップ「リーフキッズになろう!」の様子です。

ワークショップではまず、東のイラスト入り特製カタログで、ペラ、レザーファン、イタリアンルスカスなど、この日に使う10種類以上の草葉についてお勉強。こどもたちは、めずらしい草葉を手に取ったり、においを嗅いだりしながら、自分のオリジナルマントのための材料を選びます。続いて、緑色に染められたネットに草葉をからめながら、思い思いに制作を始めました。

東はこども達一人一人に丁寧に声をかけながら、「茎が長いものからからめていく」ことなど、制作のコツを伝授。「地道な作業だな」とつぶやくこどもには、「じゃないとリーフキッズになれないよ」と、特有のユーモアで返します。東によるマントのフィッティングには、こどもたちもモデル気分で応じました。

あっという間に制作時間が終了し、完成したマントをまとったリーフキッズは、東の作品「LEAF MAN」と一緒に記念撮影。孔雀の羽のように華やかなマント、簑のようにぎっしりと葉が編み込まれたマントなど、十人十色のリーフキッズ。ワークショップ終了後には、マントを着たまま帰るこどももいるなど、大満足の様子でした。

11月30日、ガーデナーのディビット・ポラードと建築家の和久倫也によるこども向けワークショップ「小枝でまちを作ろう!」が開催されました。

ポラードと和久は、この夏から、国立や奥多摩などで採集してきた木の枝を使って家を作るプロジェクト「Natural House」を行ってきました。今回のワークショップは参加者がこの家を中心に見える景色をスケッチし、そこから自由に建物や乗り物を枝で表現し、街を作り上げるというもの。制作用に東京ミッドタウン内で集めた枝も特別に加えられました。2人がこの日のために21_21 DESIGN SIGHTのテラスに建てた家には、イチョウ・カエデ・サクラなどの枝が使われ、使い終わったトマト缶で枝と枝をつなぐアイデアに、来場者は驚きの様子でした。

こどもたちは真剣な様子で枝を選び、ポラードと和久に手伝ってもらいながら制作を行っていました。次第に周りで見ていた父兄も制作に参加し、色とりどりのテープやネットや洗濯バサミなどで飾り付けをし、個性的で賑やかな街が完成していきました。会場では、青空の下、親子の楽しそうな笑い声が響いていました。

「枝のさまざまなかたちや質感を直接肌で感じてもらいたい。そこからインスピレーションを受け、デザインした街を自分の手で作り上げることでこどもの創造性が高まるのではないか」とポラードと和久。

私たちのすぐそばにある自然について改めて考えるきっかけを与える今回のワークショップは、展覧会のテーマ「セカンド・ネイチャー」につながっていました。

8月23日、「祈りの痕跡。」展ディレクター浅葉克己によるワークショップ「浅葉克己のウキウキ トンパお習字教室」が行われました。

トンパ文字は、中国西南地方麗江(レイコウ)の納西(ナシ)族のあいだで、約1,000年前から使われ続けている希少な象形文字です。お習字を始める前に、浅葉が麗江とさらに奥地のトンパ文字の本拠地である白地(ハクチ)村を訪れた際の映像を見たり、会場に展示されている浅葉作品の『トンパ教典「黒白戦争」』、実物のトンパ教典などを見て、文字への理解を深めます。納西族は自然と共に生きる世界観を持ち、特に木の文化を大切にしているそうです。今回のお題である、納西族に伝わる格言「根が丈夫なら木は倒れない。谷が深ければ泉は涸れない」はそういった世界観を表したもので、浅葉が大好きな格言のひとつだそうです。

展覧会を見た後は、いよいよお習字を始めます。まずは、筆遣いの練習として「永」の文字を書きます。この文字には、とめ、はね、はらい、楷書の全ての要素が入っていて、練習に最適だそうです。参加者の多くは久しぶりのお習字で、最初は思うように書けない人も、浅葉の指導でだんだんと滑らかな筆運びになっていきました。

次に、格言に使われているトンパ文字を一文字ずつ書いていきます。参加者に配られたお手本には、トンパ文字を美しく簡単に書けるようにと、浅葉がこの日のために考えた書き順が記されており、初めて書くのにきれいなトンパ文字が書けると好評でした。

最後は、掛け軸用の長い大きな半切紙に清書し、完成した格言を一同に並べます。ずらりと並んだ格言を前に「普段、長い時間集中して書道をする経験はなかなかないので、いい経験になったのではないか。これからも書くことを続けて欲しい。」と浅葉。参加者も実際に書くことによりトンパ文字への愛着がわき、文字の奥深さを感じたと話していました。