contents

2014年1月 (17)

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」企画協力でジャーナリストの川上典李子によるデザインコラム。本展のために行ったリサーチから、各国のデザインミュージアムの現状や日本のデザインミュージアムの未来像を、連載でお伝えします。

今回のコラムでは国内の美術大学におけるデザインコレクションに焦点をあてたいと思います。美術、デザインを中心として資料の収集と体系化、情報の発信を行っている武蔵野美術大学 美術館・図書館(東京)。コレクションの様子など、館長の田中正之氏に話をうかがいました。

──貴校美術館でのデザイン資料や美術作品の収蔵は1967年からとのこと。現在、最も多くのコレクションを誇るのは「椅子」であるとうかがっています。収集にあたっての視点をお聞かせください。

田中氏:椅子の収蔵は現段階で約350点となります。コレクションにあたっては次の基準を設けて行っています。 1) 19世紀後半以降に製作された量産、量販既成品としての椅子、2) 工場で量産され、販売ルートを通じて買うことのできる椅子、3) 今日でも一般の生活者が比較的容易に買うことのできる椅子、4) 一人用で、また、家庭で使う椅子、5) 150年余りにおよぶ近代デザイン椅子の変遷において新しい素材や加工技術、その時代の美的感覚で生まれたフォルム等、デザインの歴史的な変遷と密接に関係している椅子、6) 椅子の主な構造になる素材や、人が触れる面の素材や仕上げ、形態や機構の特徴が多様な椅子、7) 一時的流行を超え、機能性に優れていて、物性的にも経年変化せず、歴史的評価にも耐えうる椅子。以上の7点です。

右:スポークチェア/豊口克平/天童木工/1962

──ほかの収蔵作品についても簡単な内訳を教えていただけますか。

田中氏:グラフィックデザインに関わる主な所蔵品としては、19世紀後半から現代に至る国内外のポスター 約3万点となります。装丁本、ブックデザインについては杉浦康平氏による装丁本約5000点、横尾忠則氏によるブックデザイン約900点、平野甲賀氏による装丁本約300点を含みます。

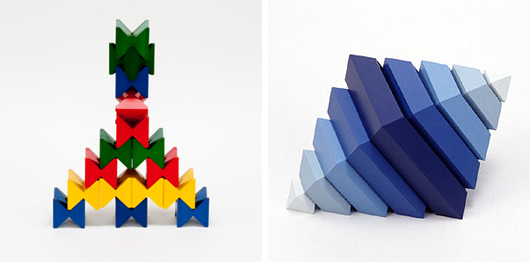

プロダクトデザインの主な所蔵品では、家電が約160点となります。照明器具 80点、時計約40点などで、企業のまとまった製品としてはブラウン社の製品を約50点含んでいます。さらに事務用の製品が約100点となります。こちらはタイプライター 約20点があり、うち11点はオリベッティ社の製品となります。さらにはテーブルウェア約200点を含む生活用品約420点、ネフ社の「Naef-Spiel」、ダネーゼ社の「ANIMALI COMPONIBI」も含む知育玩具が約410点です。

また、音響映像機器が約90点、光学機器が約10点となります。音響映像機器ではブラウンのラジオ・レコードプレーヤー複合機「SK4」、ポケット・トランジスタラジオ「T3」など、光学機器約ではコダックのスライドプロジェクター「カルーセル-AV2000」、富士写真フィルムの35mmEEカメラ「HD-4FUJICA」などを含んでいます。

右:嗚呼鼠小僧次郎吉/平野甲賀/演劇センター68/71/1971

──全体として実に幅広い収蔵品となっていることがうかがえます。知育玩具の収蔵数の多さもいまうかがえましたが、その収集はどのような背景から始まったのでしょうか。

田中氏:当館は開館以来、本学での教育研究に資することを目的としたデザイン資料の収集に努めてきました。とりわけ、プロダクトデザイン資料はグラフィックデザイン資料と並ぶ貴重な研究資料として、積極的に収集してきた分野となります。その一部として玩具を含んでいます。

右:Diamont/Peer Clahsen/Naef/1981

──個人のコレクションも収蔵されているなど、他の美術大学の美術館にはない特色を感じます。

田中氏:音楽評論家として活躍した中村とうよう氏のコレクションでは、民族楽器やSPレコード、LPレコードなどの貴重な音楽資料を含みます。他にポスターコレクションでは、戦前の商業ポスターや商品ポスターであり、印刷技術の面においても重要な資料である多田北烏氏や町田隆要氏らによるポスター、約130点を収蔵しています。戦後活躍したグラフィックデザイナーのうち、杉浦康平、横尾忠則、平野甲賀、木村恒久、小島良平の各氏については、それぞれ多くの作品を所蔵しています。

「運動や活動」として、グラフィックデザイナーの登竜門的存在であった日宣美のポスターや関連資料、1965年に行われたペルソナ展出品資料、1960年代後半からのアングラポスターも多数所蔵しています。海外ポスターも多く所蔵しており、なかでもポーランドの美術館とはコレクションの寄贈・交換などを行い、すでに約650点のポーランド・ポスターの収蔵となりました。

──それらの貴重な収蔵品は教育的視点に基づいた企画展覧会に活かされています。外部から高く評価されている貴校の活動の一つとなっていると思います。

田中氏:当館では定期的に、所蔵作品をもとにした様々な視点による展覧会を企画、開催しています。それらの展覧会はデザイン教育と研究の核となる活動として、企画には本学教員が関わり、実践的な学習の場として学生も積極的に参加できるよう心がけています。

こうした展覧会は一般にも公開しており、本学学生のためのものに終わらず、広く社会一般の方々がデザインについて深く知り、楽しんでもらうための場となることを目指しています。またデザイン資料の積極的な収集は、デザインの教育と研究のための環境整備であり、「武蔵野美術大学の美術館」の基本となっています。今後も引き続き、デザイン教育研究機能の充実を図るための資料の収集を行っていく計画です。

監修:柏木博(同学造形文化・美学美術史教授)、松葉一清(同学造形文化・美学美術史教授)

──貴校の美術館・図書館のさらなる特色は、美術館の付属施設に「民俗資料室」が含まれていることかと思います。昨年秋に開催されていた民俗資料室の展示のタイトルに「デザインの原像としての民具」とあったように、現代デザインを深く理解するうえでも重要な資料を多数収蔵されていらっしゃいます。

田中氏:民俗資料室では一般の人々が日々の暮らしの中で生み出し、使い続けてきた暮らしの造形資料、たとえば全国各地の陶磁器・竹細工・布・鉄器・木器・郷土玩具・信仰資料などを約9万点所蔵しています。これらのコレクションは美術やデザインを学ぶ研究資料として活用されており、その管理と展示・公開などの活動を行っています。今後もこれらの活動を行うための資料の収集を継続していく予定です。

左下:木挽鋸 広島県賀茂郡大和町 鉄、木

右上:米揚げ笊 新潟県佐渡郡畑野町 矢竹 洗った米を揚げる

右下:苗籠 岡山県井原市 竹 天秤棒で担いで苗を運ぶ

──教育機関として幅広い品々を収集、展示を続けるなかで、「日本のデザインミュージアムの実現」に関しては、今後どのような視点が大切であるとお考えでしょうか。

田中氏:ミュージアムの根本的な土台となるのはコレクションです。世界、あるいは日本のデザインの歴史において重要な意味を持つ諸作品、諸資料のコレクションをどれだけ充実させていけるかどうかが、最も肝要となります。同時に、関わる人材も重要です。それらの作品と資料を、適切に研究・調査、管理・保管し、有効に展示公開等に活用していくための研究者、学芸員の体制を整える必要があると考えています。本学では、全学共同の研究組織である「造形研究センター」が2008年度に創設され、本学が所蔵する図書資料および美術・デザイン資料の統合的研究・教育のための基盤整備および統合データベースの構築を行いました。

──造形研究センターの創設も他大学から注目されていますね。基礎をしっかり構築したうえで統合的な研究施設を目ざされている貴校図書館・美術館の活動に関するご説明を、ありがとうございました。

日本における総合的なデザインミュージアムのあり方を考えるために、海外のデザインミュージアムを始め、デザインの研究、収集、展示を行う国内美術館の活動例に目を向けてみました。日本のデザインミュージアムの実現においては、それぞれに特色豊かな既存施設のネットワークも大切になってくることでしょう。

デザインは世の中のあらゆる面に関係する活動です。様々な角度や学際的にデザインをとらえることの重要性を忘れてはなりません。また、具体的な物に留まらない研究や資料の収集、デザインの原動力や周辺活動も対象とすることの必要性は、今回取材でうかがった他の施設の皆さんも指摘くださった点でした。関係者からの課題や今後の可能性は、日本のデザインミュージアム実現に向けての貴重なヒントとなります。

文:川上典李子

>>川上典李子のデザインコラム Vol.1

>>川上典李子のデザインコラム Vol.2

館内のモニター展示ではデザインに関する国内の特色あるミュージアム例として、印刷博物館、サントリー美術館、資生堂企業資料館、竹中大工道具館、トヨタ博物館を紹介しています。

海外のミュージアムからは、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館、ポンピドゥー・センター国立近代美術館、ヴィトラ・デザイン・ミュージアム、クーパー・ヒューイット国立デザインミュージアム、ニューヨーク近代美術館、東大門デザインプラザの考え方や活動をコンパクトに紹介しています。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

2014年1月19日、「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」関連プログラム、日本デザイン振興会プレゼンツ〈2日間連続トークシリーズ〉Vol.2「日本人の生活の豊かさとデザイン」を開催しました。日本の文化性・地域性を踏まえ、長年デザインエクセレントな活動をしている企業より、金井政明(株式会社良品計画 代表取締役社長)、福光松太郎(株式会社福光屋 代表取締役社長)の2名が登壇し、モデレーターを本展企画の森山明子が務めました。

冒頭では、双方の登壇者に縁のあるデザイナー、田中一光との関わりについて紹介。

田中の存在は両者にとって大きく、福光は「自分の身の回りのものをいかに豊かにするかに、(田中は)身を注いでいた」と回想し、金井は「世の中の高級品と生活の豊かさは違うと、一光さんは無印良品の仕事を通して教えてくれた」と続きました。

そして、本展Web連載「私の一品」にちなんで、3名の選ぶ一品が会場内で披露されました。まず、森山が高橋睦郎著『金沢百句・加賀百景』を紹介。表紙に金沢の和菓子「福梅」が描かれているこの書籍は、田中一光が装幀を手がけたもの。続いて、福光は自社の日本酒「黒帯 悠々」を紹介。「水のようなお酒」という題目のもと、当時はなかった「美味しくて軽いお酒」という概念を捻り出し、発表以来金沢の割烹や料亭にテストを行ない、改良をしているそう。また、金井は「誰々がデザインした○○」と唱うように、デザイナーの名前でものが誘導されるスタンスでのものづくりは行なっていない旨を述べたのち、シェーカー系譜の木製のドーナッツの抜き型を紹介しました。

また「日本」というテーマに関して、「無印良品は無名性にこだわり、個性を取り払い、ものの本質を表していることが、海外から日本的であると評価されているのではないか」と金井は語り、福光は「海外のために味や姿を変えるのではなく、自身が良いと思ったものを打ち出す」と語りました。豊かさとは、日々の生活の本質に即しており、そこをいかに気持ち良くさせるかに、自らの仕事を通して尽力されている2名の話に会場は盛り上がりをみせました。

2014年1月18日、「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」関連プログラム、日本デザイン振興会プレゼンツ〈2日間連続トークシリーズ〉Vol.1「特別でない、日常の道具をデザインする」を開催しました。

人々がふだんの暮らしで使う日常的なプロダクトのデザインをフリーランスとインハウスそれぞれの立場で手がける女性デザイナー、松本博子(株式会社東芝 デザインセンター 戦略デザイン推進部 主幹)、柴田文江(プロダクトデザイナー)が登壇し、「暮らしに欠かせないデザイン」という視点でデザインの価値や魅力を語り合いました。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

2014年1月11日、「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」関連プログラム「現場からみる、デザインミュージアムの可能性」を開催しました。

日本のデザインミュージアムの可能性を考える対話の場となった今回。鄭 國鉉(ソウルデザイン財団 DDP 総監督)、木田拓也(東京国立近代美術館 工芸課主任研究員)、坂本忠規(公益財団法人 竹中大工道具館 主任研究員)の3名が登壇し、モデレーターをアソシエイトディレクターの川上典李子が務めました。

はじめに各々の施設紹介が行われました。木田は「『デザイン』の受け皿の必要性」、「『名品主義』を乗り越えて」、「雑多な資料的なものを貪欲に」をキーワードに、日本の国立美術館のうち、唯一デザインをコレクションに設けている東京国立近代美術館の変遷と課題を語りました。

続いて坂本は「用を極めて美に至るという言葉があるように、大工道具自体にデザインがあるのではないか」、また「その道具がつくり出すものにデザインがある」と大工とデザインの関連性を述べ、企画展では宮大工の仕事や数寄屋を実際の建築物で展示している旨を語りました。

そして鄭は、一般庶民に近しいミュージアムとして、様々な産業をクロスオーバーさせる場としてのDDP(2014年3月21日にグランドオープン)像を語りました。美術館、企画展スペースの他に、研究者や新人デザイナーの発表と交流のスペースや、施設公園内にデザインをテーマとした市民参加型の市場を設けるなど多角的な施設となるようです。

そして今後の日本のデザインミュージアム像について、学生ボランティアや市民がより施設の内部に関わりを持つことの重要性が語られる一方で、日中韓の相互交流のあり方にも話は展開。日本の精神的・文化的価値に基づくデザインを紹介するだけでなく、政治的なしがらみを超えて国同士を結びつける場として、デザインミュージアムが必要ではないかとトークは締めくくられました。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。