contents

テマヒマ展 〈東北の食と住〉 (49)

このたび、東日本大震災の発生から10年の節目を迎えるにあたり、改めて失われてしまった貴重な命と暮らしに深い哀悼の意を表するとともに、被災地の1日も早い復興を、心より願ってやみません。

21_21 DESIGN SIGHTでは、2011年の特別企画「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」、2012年の企画展「テマヒマ展〈東北の食と住〉」に始まり、創意工夫に満ちた東北の文化と生活を紹介する活動を継続的に行ってきました。

今後も、あの日を忘れることなく、みなさまと心を寄り添わせながら、デザインの視点からより安全で平和な未来づくりを、一緒に考えていきたいと思っております。

21_21 DESIGN SIGHT

特別企画「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」会場風景/Photo: Masaya Yoshimura

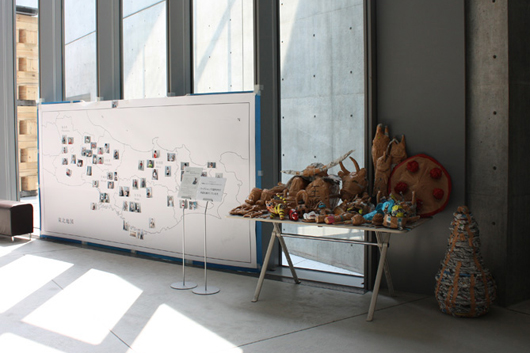

特別企画「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」会場風景/Photo: Masaya Yoshimura 企画展「テマヒマ展〈東北の食と住〉」会場風景/Photo: Yusuke Nishibe

企画展「テマヒマ展〈東北の食と住〉」会場風景/Photo: Yusuke Nishibe台湾にて、Fubon Forumに参加しました

2016年1月27日、台湾のFuBon Art Foundation主催で台北市のTaipei New Horizonで行われたFubon Forumに、21_21 DESIGN SIGHTが参加しました。

当日は、200名を超える聴衆を前に、デザインディレクターのTomic Wu氏の司会のもと、21_21 DESIGN SIGHTよりコミュニケーション・ディレクターの高 美玲と、オペレーション・ディレクターの犬塚美咲が「Everything Can Be Design」をテーマに語りました。

はじめに高が、21_21 DESIGN SIGHTの設立のプロセスやコンセプトを説明。特徴的な展覧会として、第1回企画展「チョコレート」と、東日本大震災を受けて開催したふたつの展覧会「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を紹介しました。

続いて犬塚が、三宅一生の企画と安藤忠雄の会場構成で実現した「U-Tsu-Wa/うつわ ― ルーシー・リィー、ジェニファー・リー、エルンスト・ガンペール」、はじめて展覧会ディレクターを置かずに開催した「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」を転機となった展覧会として紹介。21_21 DESIGN SIGHTの来場者や組織・運営についても解説しました。

最後に、会場との質疑応答では「展覧会の成功とは何か」「台湾やアジア諸国とのデザイン交流の可能性」など、活発な意見交換が行われました。参加者の半数以上が21_21 DESIGN SIGHTを訪れた経験があるなど、台湾におけるデザインや21_21 DESIGN SIGHTへの関心の高さに触れられる機会となりました。

courtesy of FuBon Art Foundation

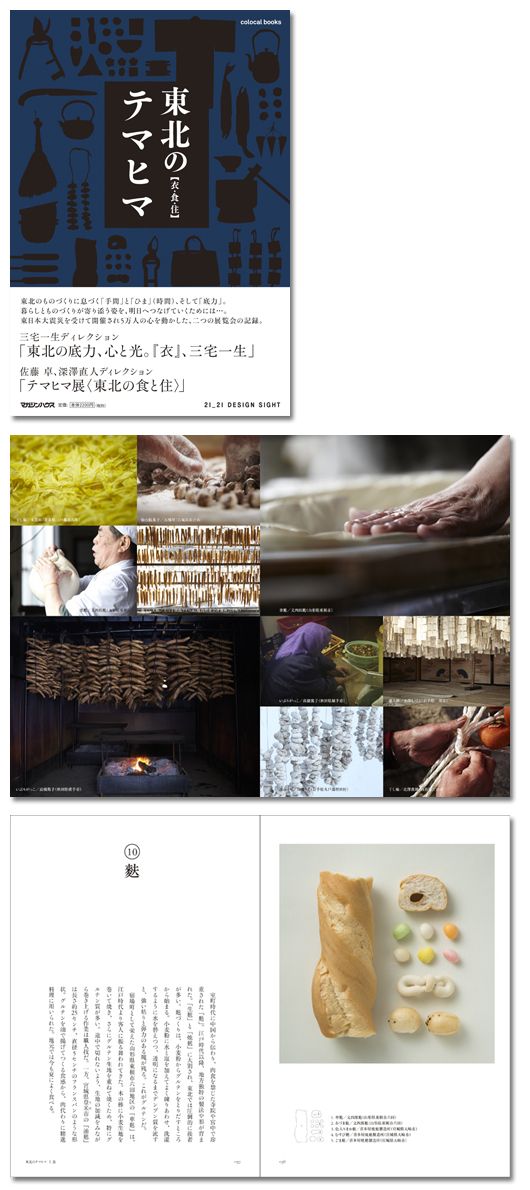

21_21 DESIGN SIGHTでは、2011年から2012年にかけて、東北地方の人々の精神とものづくりの持つ大きな力を改めて見つめ直すことを目的とした、二つの展覧会を開催しました。

本書では、「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」(2011年7月26日~31日)、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」(2012年4月27日~8月26日 )の二つの展覧会に出展された64アイテムを、「衣・食・住」のカテゴリー別に完全収録しました。

雪の季節が長く厳しい環境のなか、自然と共存する暮らしを大切にしながら、東北の人々が知恵と工夫を凝らして生み出してきた美しく力強い品々をぜひご覧ください。

『東北のテマヒマ 【衣・食・住】』

著者:21_21 DESIGN SIGHT

監修:佐藤 卓

発行:株式会社マガジンハウス

定価:2,310円(税込)

21_21 DESIGN SIGHTと全国大型書店にて12月13日発売

デザイン:浅葉克己

デザイン:浅葉克己東日本大震災で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

21_21 DESIGN SIGHTではこれまで、東北地方の文化に焦点をあてた特別企画「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」、企画展「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を開催しました。

今後もデザインに関する様々な活動を通して、より安全で平和な未来づくりを、皆さまと一緒に考えていきたいと思っております。

浅葉克己プロフィール

アートディレクター。1940年神奈川県生まれ。桑沢デザイン研究所、ライトパブリシティを経て、75年浅葉克己デザイン室を設立。サントリー、西武百貨店、ミサワホーム等数々の広告を手がける。東京タイプディレクターズクラブ理事長として同クラブを運営する傍ら、アジアの多様な文字文化に着眼し、文字と視覚表現の関わりを追求している。

東京ADC賞グランプリ、紫綬褒章など受章多数。東京TDC理事長、JAGDA会長、デザインアソシエーション会長、エンジン01文化戦略会議幹事、東京ADC委員、AGI(国際グラフィック連盟)日本代表。東京造形大学・京都精華大学客員教授。桑沢デザイン研究所所長。中国の象形文字「トンパ文字」に造詣が深い。卓球六段。2012年9月より、フランス・パリ市内の複数の会場で「パリにおける東北伝統的工芸品展〜被災をこえたそのわざと意匠」を開催。

「パリにおける東北伝統的工芸品展〜被災をこえたそのわざと意匠」ポスター

デザイン:浅葉克己

開館時間延長のお知らせ

21_21 DESIGN SIGHTは、8月24日(金)と25日(土)の2日間、下記の通り開館時間を延長します。

「テマヒマ展〈東北の食と住〉」開館時間延長

開催日:8月24日(金)、25日(土)

開館時間:11:00〜21:00(入場は20:30まで)

なお、最終日の8月26日(日)は、通常通り20:00までの開館となります(入場は19:30まで)。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

Photo: Yusuke Nishibe

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

「今年は雪が少なくて、いつもの半分ほどですね」。テマヒマ展リサーチの終盤、雪にも寒さにも慣れてきたはずの私たちだったが、最初のひとことに驚かされてしまった。

すぐ前の家の屋根はこんもりと積もった雪に覆われ、周囲の雪も高さが1mは積もっている。これが例年の半分とは......! 東北各地を訪ねているといっても、私たちは東北の大切なところをまだちっとも分かっていないのかもしれないなあ。そう自分に言い聞かせながらの、福島訪問のはじまりだ。

奥会津地方となる大沼郡三島町。郡山から西に向かい、猪苗代町を抜けて会津若松市や喜多方市(写真次:会津桐下駄)などの複数箇所でリサーチや取材を終えた後に三島町に入った私たち(2枚目:会津桐たんす)。今回は映像作家の山中 有さんも一緒だ。

三島町は昨年夏の「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」の際に、からむし織の取材で訪ねた昭和村の近く。夏の昭和村訪問を思いだし、ちょっと懐かしい思いになった。

三島町生活工芸館でお会いしたのは五十嵐義展さん。1979年生まれの五十嵐さんは東京の大学を卒業後、生まれ育った三島町のものづくりを支える仕事についている。奥会津三島編組品振興協議会の運営事務局として、毎年6月に開催され、全国から大勢の人が集まる「ふるさと会津工人まつり」の運営にも関わる立場だ。

五十嵐さんによると、三島町の「生活工芸運動」は1981年から始まった。木工、陶芸、編み組み、染め、塗りでつくられたすべての生活用具を「生活工芸品」として、1987年には「ものづくりの拠点」としての生活工芸館も誕生した。「雪国の暮らしのなかで、ものづくりは冬の楽しみのひとつなんです」

そのひとつ、奥会津編み組細工。山ブドウ細工(写真次)、マタタビ細工、ヒロロ細工(2枚目写真)とさまざまある。生活工芸館の展示を説明していただいた。

五十嵐さんに案内いただき、編み組細工を手がける2氏の工房に向かった。まずは二瓶(にへい)新永さん。手さげを中心とする山ブドウ細工を手がける伝統工芸士でもある。

素材となるのは山ブドウのツルで、その皮部分を使う。毎年梅雨入りの頃に素材を奥山にとりにいくことから作業は始まる。素材の下ごしらえに時間がかかるのは他の編み組細工と同様で、皮を幅ぞろえし、なめす作業だけで丸2日。

パスタマシンのような機械をカスタマイズした「なめし機」を用いる人もいるなど、それぞれに工夫を凝らしながらの制作となっている。堅いツルをなめして編むには、かなりの根気が不可欠だ。

二瓶さんや五十嵐さんとの話から、「地元でとれる山ブドウのツルが少なくなってきている」ことも知った。ツルの採取は、翌年、再び新しい芽がでるための配慮とともに行なわれなくてはならない。そう、自然の素材を用いる手仕事の継承とは、素材を入手できる環境を大切に伝えていくことでもある。

続いてお会いしたのは、展覧会の映像にも登場いただいたマタタビ細工の五十嵐文吾さん。同じく伝統工芸士。「大正11年生まれです」と文吾さんからうかがい、私は頭のなかで年齢を数えた。今年で90歳......! マタタビ細工をもう何年ぐらい続けているのかうかがうと、「60年以上つくっています」という。

自宅のはなれとして設けられた工房で、そばざるを編む作業を見せていただいた。

生活工芸館の五十嵐義展さんは文吾さんの傍らに正座し、背筋をぴんと伸ばして作業の手元を見守っている。日没時のしんと静まりかえった工房で、聞こえるのは文吾さんがマタタビを編む手元の音。集中した作業の様子。しっかりと編むために、全身の力を使っての作業であることも伝わってくる。

「マタタビ細工はおもに炊事用具づくりに活かされてきました。水切れがよく、水分を含んだ材料はしなやかで、手を傷つけることが少ないのが特色なんです。用途によって編み方が異なります」。五十嵐義展さんが説明してくださった。

そばざるづくりでは底の部分から編み始め、「均質に力をかけていく」のが大切。縁に用いられるのはクマゴヅル。仕上げたざるは軒下に吊るして「寒ざらし」をする。雪に反射した太陽の光(紫外線)によってマタタビの色が白くなる。「寒風はざるを強くします」

ちなみに五十嵐義展さんも幼い頃、祖父がマタタビ細工をする姿を見て育ったそうだ。現在はつくる現場を支えることが仕事だが、日々、皆さんの手仕事を目にするなかで、自然とつくり方を学んでいるそう。

「先日、四つ目ざるをつくろうとやってみたら、つくれました」と自作のざるを見せてくださった。編み方を記した教科書は特にない。囲炉裏(いろり)の周りに集まって、そうやって代々、編み組細工が伝えられてきたのだろうなあ、と想像する。

ところで、三島町には「三島町生活工芸憲章」がある。

1. 家族や隣人が車座を組んで

2. 身近な素材を用い

3. 祖父の代から伝わる技術を活かし

4. 生活の用から生まれるもの

5. 偽りのない本当のもの

6. みんなの生活の中で使えるものを

7. 山村に生きる喜びの表現として

8. 真心を込めてつくり

9. それらを実生活の中で活用し

10. 自らの手で生活空間を構成する

生活とともに生まれ、暮らしのなかで活用される品々。今日まで伝えられてきた精神をさらに継承していこうとする町の活動も、それをさらに次の世代に伝えるべく、五十嵐義展さんのような若い人が情熱を注いでいるところも、本当にすばらしい。

昨年夏に続いて、再訪した東北6県。会場の制約もあって、「食と住」の「住」の展示では最終的に30アイテムに絞らせていただいたが、つくる人々だけでなく研究者や関連施設の担当者をあわせると、私が訪ねた先は70近くとなった。事前に図書館で調べた本にはなかった話、現場の今についても、貴重な話を教えていただくことができた。

そして今、展覧会閉幕を前にして改めて、テマヒマ展のきっかけとなった「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」の展示内容も振り返っている。こちらは東日本大震災後の直後、三宅一生を中心に準備をし、昨年7月に1週間のみ開催した特別プログラムだった。

Photo: Masaya Yoshimura

このプログラムは、遡ること1970年代、デザイナーとしての活動を始めてすぐの三宅一生が、日本各地の職人や機屋、専門工場を訪ねる旅に出ていたことにつながっている。三宅さんの各地の人々との出会いは、現在の活動にもつながっていた。

「すばらしい出会いがたくさんありました」。そうした話を三宅さんから教えていただいたのが昨年春。「東北には時間をかけてじっくりつくる手仕事が多くあります」「ねばり強く工夫を重ね、世界に誇る仕事をしています」。各地の人々との関係もまた、時間を重ねて育んでいくこと......忘れてならない、とても大切なことを教えていただいた思いだった。

私たちの今回の旅は、まだまだ「はじまり」に過ぎない。出会っていない大切なことが多々あるはず、と自覚しながらの取材を続けながら、はじまりのままで終わらないようにしたい、と思う旅にもなった。東北の皆さんから貴重な品々をお預かりしている緊張感とともにまとめたテマヒマ展の会期中、その思いはますます大きくなっている。

また今回、各地を訪ねたことで、テマヒマの様々な意味を実感できたことを大切にしたい。細やかな配慮であり、こだわりや工夫であり、生活と一体となった習慣であり、表現であり、楽しみや喜びでもあった。寡黙ながらも多くのことに気づかせてくれる品々。手間ひまを費やしたものづくりが今後どうなっていくのかにも、目を向けなくては......。

昨年秋から今年春まで、あわただしい訪問になってしまったにもかかわらず、温かく迎えてくださった皆さん、訪問後の細かな電話取材にも応えてくださり、素材や工程について引き続き丁寧に教えてくださっている皆さんに、改めてお礼を申し上げます。

文:川上典李子

2012年8月18日、神楽太鼓奏者・打楽器奏者の石坂亥士による演奏「神楽Tone」が行なわれました。

皇后陛下は8月8日(水)午前、21_21 DESIGN SIGHTに行啓になり、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの三宅一生、佐藤 卓の案内で、開催中の「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を鑑賞されました。

「会津木綿」のショートフィルムや「麩」、「寒干し大根」などをご覧になる中で、展示品の産地や制作過程について熱心にご質問され、東北に息づく「食と住」の文化に大変ご興味をお持ちのご様子でした。

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

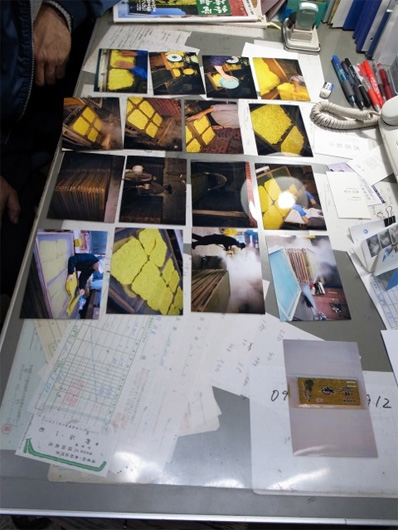

立春を迎える頃には、食と住の取材班が東北六県を駆け巡ってかき集めたサンプルが、東京の21_21のオフィスの一角を占領し始めた。取材班の後を追いかけるようにして、カメラマンの西部裕介さんが現場へと向かう。トム・ヴィンセントさんと山中有さんもまた、ものづくりに関わる人の営みを映像に焼き付けるため、北に向けて車を走らせていった。現地取材もいよいよ終盤を迎えた頃、私たちに忘れられない出逢いが待っていた。

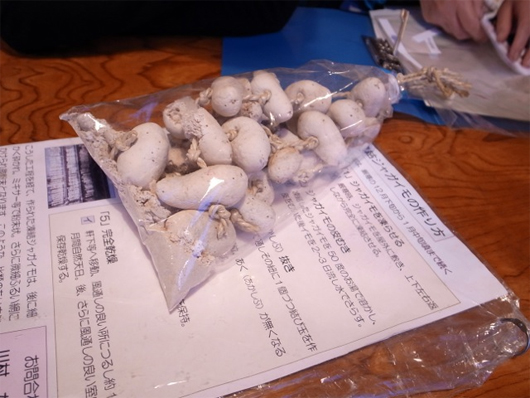

初めて「凍みイモ」に出会ったのは、昨年11月末、青森県十和田市でのことだった。地元の川村ちせ子さんが昔つくったという自家製の凍みイモに驚いた。無数の小さな穴が空いた軽石状のものがネックレス状に繋がっている。持てば拍子抜けするほどに軽い。これが馬鈴薯(ばれいしょ)であると誰が想像できるだろう。寒干し大根同様「凍って溶けて」を繰り返し、10kgの馬鈴薯がわずか1kgになるという。

出来上がった凍みイモを粉にしてつくった団子に、ネギ味噌をつけて食べると美味しいんですよ、と川村さん。「このあたりでは米が満足に食べられなかったから、腹もちのよい凍みイモは重要な主食源でした。けれども今はつくる人がいなくなってしまった」。川村さんもまた、男手を必要とする凍みイモづくりは続けられないという。

「岩手県の葛巻のほうに、まだつくっている方がいるかもれません」、最後に川村さんからそう伺って、私たちは凍みイモのつくり手を探した。山梨県鳴沢村など、他の地域にも凍みイモ文化はある。けれども寒ざらしにされた馬鈴薯がここまで白く空洞化するのは東北ならではの姿だ。加えて明治時代に栽培が奨励された東北の馬鈴薯は、冷害飢饉から命を守るための救荒作物として重要な食べ物だった。青森で見た凍みイモに命綱のような鬼気迫るものがあったのも、そんな歴史と無関係ではないだろう。文献から凍みイモ文化のあった地域をひろい上げて地元の役場に当たったが、若い担当者は凍みイモを知らない。絶えてしまったのだろうか、と諦めかけていたところに、「野田村に、凍みイモをつくっているおばあちゃんが居ますよ」との連絡が入った。取材班は岩手県九戸郡野田村へと向かった。

野田湾を臨む海沿いの村は、山地も多く起伏に富み、強いやませが吹き下ろす。もともと米づくりには向かないこの土地で、川畑りえさんは農業を営み、孫や子供に囲まれた暮らしのなかで、ふと昔食べた凍みイモの味を思い出した。この味が忘れられてしまうという思いが募り、凍みイモづくりを再開したのだった。深々と冷えた1月末、ガレージで一緒に馬鈴薯の皮を剝きながら話がすすむ。

寒中に1週間ほどおいた馬鈴薯をお湯に入れると、皮がつるりと簡単に剝けること。出荷できない「くずイモ」が凍みイモの材料になること。三食お米が食べられるようになったのは、二十歳を過ぎてからだったこと。それまではお米の代わりに芋餅をつくって食べたこと。農家ではお米はつくれず、稗(ひえ)、粟(あわ)、麦をつくって食べたこと。それから、大晦日の晩だけはお米が食べられて嬉しかったことも知った。

「今は手軽にお菓子が食べられる時代だけれど、私はこれで子供を育てたよ」。八十歳を越えた彼女の言葉は明瞭で力強く、働き者のその手は一度も止まらない。今度は紐を通した畳針で、馬鈴薯をネックレス状に繋いでいく。30〜40個を1本にまとめた束は、ずしりと重い。

「川へ行きましょうか」。その束をいくつも担ぐと、川畑さんは車に乗り込んだ。長い年月のあいだに畑仕事で鍛えた足腰。都会から来た我々より、ずっと生命力に溢れた背中だ。ふとその先を見ると、軒先に干し柿がある。凍み豆腐がある。おろした鮭が風干しされている。保存食がとけ込んだ東北の暮らしが、いまも脈々と川畑さんに流れていた。

川畑さん夫婦が乗った車が、延々と山道を走り山頂近くの集落で停まった。川畑さんについて林のなかをすこし歩くと、小川が流れていた。川畑さんは川べりに立ち、イモの束をどぼんと流水に投げ入れた。その端を丸太の端に結びつけ、このまま1週間置いて赤渋を抜くという。渋を抜いた馬鈴薯は陽が暮れてから引き揚げ寒中に干す。凍って溶けて、を繰り返すこと2ヶ月半、ようやく白墨色のデンプンの塊となるのだ。

川畑さんがふたたび車に戻って走り始め、やがて青いトタン屋根の木造平屋の前で止まった。「生まれてから50年間住んでいた家でね。いつかここに戻りたいと思う」。川畑さんはここで凍みイモのつくり方を見て育ったのだ。

それだけではなかった。敷地の入り口には大きな柿の木。さきほど見た干し柿はきっとこの実だろう。その隣に凍みイモがずらりと吊るされている。家の軒下には大量のどんぐりが集めてあった。『どんぐりを干して粉にひき、餅をつくって食べた』。取材中、どこかで耳にした話がこれだ、と思い当たった。その脇にカラフルなネットにはいった白い大きな塊。もしかしてこれは?「そう、おからですよ」と川畑さん。これもまた取材班が探し続けていたひとつ、「凍みきらず」だ!お豆腐を手づくりすれば必ず生じるおからは傷みやすいため、寒中で干すことで長期の再利用が可能になる。さらに家の塀伝いに辿っていくと、大根の葉が干してあった。もちろん味噌汁や煮物の具にもなる。裏の林から眼下を見下ろすと、川だ。さきほどの小川の上流になるのだろう。川に続く斜面には、寒干し大根が垣根のように続いていた。私たちはもう飛び上がるしかなかった。次々と現れる保存食の数々に感動し、興奮し、酔いしれた。各地で見てきた保存食が一同に集まったこの家を、企画会議に持っていきたい、そんな気持ちだった。川畑さんはそんな私たちを傍でただ笑いながら見ていた。

寒中にさらした凍みイモ。

どんぐりも干す。

冬景色のなかで見る緑には元気をもらった。

寒干し大根の垣根に大感動。

展覧会が始まった今も、私は芋餅を食べていない。いや、食べたいという気持ちを、青いトタン屋根の家に置き忘れてきてしまったのかもしれない。ただ時折、川畑さんが眼を細めて笑う姿と、あの大きな手がくっきりと思い浮かぶのだ。

文:奥村文絵

2012年8月11日、株式会社虎屋 和菓子職人の佐藤陽一、石孫本店 代表取締役社長の石川裕子、本展で食のリサーチを担当したフードディレクターの奥村文絵によるトーク「味噌黒米餅ができるまで」が行なわれました。

トーク終了後には、スープを軸に衣食住を考えるデザイナー 遠山夏未による特別試食会「スープでめぐる東北保存食の旅」も行いました。

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

宮城県を訪ねたのは1月。まずは、仙台市から北上して大崎市へ。伊達政宗が居城していたことで知られる岩出山地区にある大崎市竹工芸館で「しの竹細工」の取材を行なう。続いて私たちのクルマは東に向かった。東日本大震災による津波の被害が大きかった石巻市雄勝(おがつ)町が次の目的地だ。移動は、北上川を目にしながらとなった。

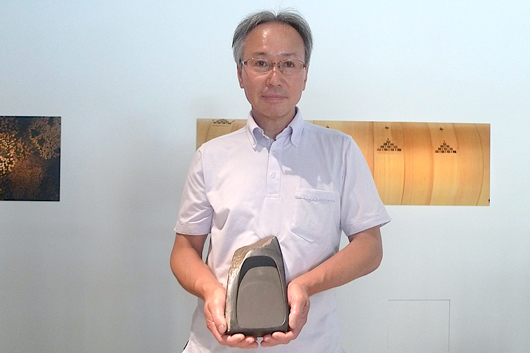

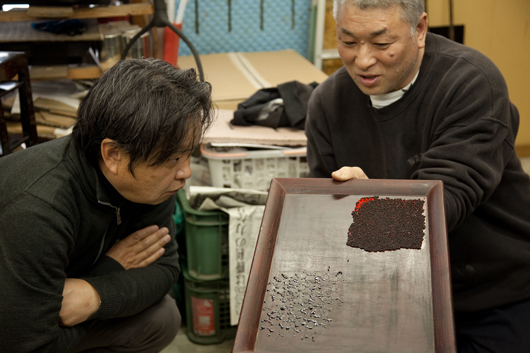

国内製造の硯の約8割を占める「雄勝硯」。雄勝でとれる玄昌石(げんしょうせき)は粒子が均質、刃のように細かな目が整っていることから硯に最適。そう、かの政宗公にも愛された硯でもある。私たちが訪ねたのは、震災と津波の大変な状況に屈することなく、いち早く雄勝硯の制作を再開した遠藤弘行さん。

津波で自宅兼作業場を失ってしまった遠藤さんが、自宅敷地の一角にプレハブの仕事場を設け、「すずり館」の看板を再び掲げたのは昨年6月のこと。石を拾い集め、職人だった知人から道具を譲りうけての再スタート。日没が早い秋以降はソーラー電池で蛍光灯をつけて、硯をつくり続けた。「一日も早く再開して、お客さんを喜ばせたかったんです」

「雄勝の石には、黒石、白石、ねずみ石とあります。ねずみ石は今は採石されておらず、雄勝硯の9割が黒石です。堅いのが白石で、縞模様があるもの、長年隣接していた土の色がそのままついた石など、様々あります。石の表情、そして性質を見ながら、ノミを入れます。10種類のノミを使いわけながら彫り、最後に彫刻を施して仕上げます」

父の遠藤盛行さんは、雄勝石の採石師としては3代目だった。やがて、「雄勝のすばらしい石を硯に使いたい」と、採石だけでなく硯づくりも行なうようになった。その父から弘行さん(1959年生まれ)が硯づくりを学び始めたのは、24歳のとき。

「使ってもらえること、お客さんに喜んでもらえることが、硯づくりの一番の喜び。使われてこそ自分の仕事が活きる」。瞳を輝かせながら語ってくれた。この硯は使いやすい。硯がよかったから満足のゆく文字が書けたよ。そんな声を聞けることが励みだという。

私たちが遠藤さんを訪ねてから2カ月後となる今年3月、「仕事場を増設した」との連絡をいただいた。作業場の横に、6畳ほどの販売コーナーを設けたのだという。雄勝石と硯を集めるボランティアが、隣の家の敷地から、1メートルほどの土砂に埋もれていた遠藤さん作の硯を見つけ出してくれたとの朗報も。「硯が、150以上見つかったんです!」

テマヒマ展の会場で紹介している硯は、こうして土砂から見つけられた硯の一部。次写真の右2つが白石を、左が黒石を用いたもの。会場で紹介している原石は白石。今年3月には、雄勝石(黒石)の採石も再開した。硯の町は、たくましく前へと進んでいる。

硯の裏側も端正な姿。そこに、かつてグラフィックデザインやレタリングを学んでいた遠藤さん(次写真)ならではの、美しく力強い文字が刻まれている。

ところで、この雄勝石は地元の建物の屋根にも活用されてきた。高台に移動してみると、雄勝石のスレート瓦の建物が凛とした姿で残っていた。

これら雄勝石のスレートは、辰野金吾の設計で1914年に竣工した東京駅丸の内駅舎にも用いられている。

現在行なわれている東京駅丸の内駅舎保存・復原工事でも、駅舎を象徴する中央部の屋根に雄勝石スレートが用いられている。その数、1万5000枚。大震災をこえて、計画通りに仕上げられた。ちなみに1914年の東京駅駅舎竣工時には宮城県登米(とめ)市のスレートも用いられており、今回の復元でも当時のスレートが再利用されている。

宮城県滞在中、仙台の堤焼(つつみやき)も訪ねた。こちらも伊達政宗とのつながりが深く、伊達藩窯として始まった歴史がある。その後も多くの陶工たちが、生活に必要な雑器をつくりつづけてきた。堤焼の甕は、かつて柳 宗悦と濱田庄司からも絶賛されている。

しかし第二次世界大戦後から1960年代後半、堤焼に関わる人々は土管(どかん)づくりが主となっていった。そのなかで堤焼本来の甕(かめ)や茶器づくりにこだわったのが乾馬(けんば)窯だ。

時代とともに状況は変わり、陶製土管は、塩化ビニールやポリエチレンなどを素材とするプラスチック土管に一変していった。周囲の窯は次々と消えていった。「堤のやきもの」づくりを一貫して継続してきたからこそ、堤焼乾馬窯は今に続いているのである。

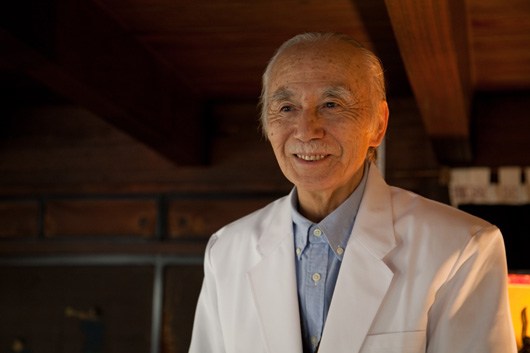

今では堤焼唯一の窯となり、4代目針生乾馬(次写真左)が代表を務める。堤焼誕生の地である仙台市堤町の開発が進み、市内北部の丸田沢に移転したのは1964年のことだ。

水甕、漬物甕、味噌甕......ひと昔前まで仙台周辺の家々で見られた様々な甕。水甕は水道が整備される以前、井戸から水を汲んで、その日の飲料水を蓄えるために用いられていた。大きな水甕があれば、およそ45リットルはためておける。

堤焼で使われる地元の土は粗くて強く、この性質によって大きな甕をつくることができる。しかし、土には珪砂が多く含まれるため、水が漏れないように釉薬を厚くかけることが求められる。黒釉薬と白釉薬、力強く豪快な『なまこ釉』が特色。「釉薬の流れ方はそのつど違う。かけるのはすべて勘です」と、針生乾馬さん。

「黒釉薬には、仙台市北部の鷺ケ森の岩を。白の『なまこ釉』には、籾殻(もみがら)灰を使います。地元の米、ササニシキ、ひとめぼれの籾です」。籾殻の灰に含まれる珪酸は、耐火物で高温でも溶けにくい。そのため濁って白く見える。(堤焼を詳しく紹介している本に、笹氣出版(仙台)発行の『堤焼 乾馬窯 四世 針生乾馬語』があります)

東日本大震災で被害を受けてしまった登り窯は、私たちが訪ねた時も破損したままになっていた。大甕も割れており、周辺に破片が散ったままだ。器をはじめとする小物の多くも割れてしまったようで、庭には大量の破片が集められていた。

ああ......。積もった雪を手ではらいながら、破片となった壷や器を見ていた私たちに、針生さんが静かに語りかけてくれた。「またつくればいい。この手でまたつくればいいんです」。針生さんは1927年生まれ。その情熱、前向きな姿勢にはっとさせられてしまう。

遠藤さんと針生さん。それぞれに別れがたく、帰り際に思わず握手をさせていただいた。遠藤さんのしっかりした手。針生さんの柔らかな手。地元の石、地元の土に長く向き合ってきた手だ。ものづくりの情熱と直結するこうした手によって、歴史あるものづくりはさらに続いていくのだろう。「テマヒマ」を未来につなぐ想い、地元の皆さんのたくましさが、しっかりと伝わってくる。

文:川上典李子

テマヒマ展×MUJI

MUJI東京ミッドタウン店では、8月6日(月)~8月13日(月)の期間、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」で展示されている品々より、MUJIが選んだ8つを展示しています。

無印良品のものづくりが目指してきた「永く作られ、永く使われる」ものづくりの精神が東北のものづくりと重なりあいます。

この期間、MUJI東京ミッドタウン店でお会計時に「テマヒマ展」半券のご提示で、10%OFFでお買い物いただけます。(一部対象外あり)

ぜひお立ち寄りください。

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

1月末、取材班はいよいよ東北の最南端、福島県に入った。ご存知の通り、福島県は地形から3つのエリアに分かれて文化が発達してきた。太平洋に面する東側が「浜通り」、阿武隈高地と奥羽山脈に挟まれた「中通り」、そして奥羽山脈と越後山脈に挟まれた西側の「会津」。海側は雪が少なく温暖な気候だが、内陸部は豪雪地帯となるため、食の保存に対する意識が極めて高い。さらに会津地方は江戸時代「会津藩の領地」として栄えた華やかな商人文化がある。漆器産業、桐工芸、織物などを始めとする伝統工芸が発達したことから、東北らしい「保存食文化」と、料理に手間をかける「ごちそう文化」が織り成す独特の食文化が育まれたところに、私たちの関心も高まった。今回、お話を伺ったのは、福島県の郷土食を研究する平出美穂子先生である。

平出家も江戸時代から続く商家で、明治以降は油商を営んでいる。今も昔ながらの玉締め圧縮法を守る由緒正しき郷土食の継承者だ。

平出先生を訪ねると、まずお茶請けの「ちまき」が振る舞われた。『ちまきは中国から伝わった『あくまき』が原型のようです』と平出先生。石川、新潟、山形など米どころを中心に深く生活に浸透し、ここ福島でも郷土食のひとつだという。展覧会では、山形県遊佐町の「笹巻」を取りあげているが、会津塗の平皿に盛られた姿は、農村部の保存食とはひと味違う。旧会津藩ならではのおもてなしですね、先生。

さらにもうひとつ用意されていた福島の味。祝宴などに必ず添えられる「こづゆ」だ。里芋、きくらげ、人参、干ししいたけ、糸こんにゃく、わらびなどの山の幸に白玉麩を加え、干し貝柱から出る旨味を効かせただし汁で煮たもの。盛り付けも小振りな朱塗りの手塩皿(これを地元の方は「おひら」と呼ぶ)と決まっており、元来、武家料理として作られたが、現在では会津を代表する郷土食になっている。さぁさ温かいうちに召し上がれ、と勧められて箸をつけると...干し貝柱が効いただし汁がたまらない。具材ごとに下ごしらえをしてから、醤油と塩で薄味に仕上げているため、食感も風味もそれぞれに個性があり食べ飽きないのだ。

先生、お代わりしてもよいですか。「もちろんです。こづゆは大鍋でたっぷりと仕込み、何杯でもお代わりが許されるところにも楽しみがあるんですよ」、平出家にはこづゆを入れるための会津塗の見事な盛器が伝わっている。

大学での講義や講演などを抱え、多忙な平出先生。この日は「いわしの山椒漬け」と「三五八」について取材をお願いしていたにも関わらず、話は福島の郷土食全体に及び、会津の家庭の味が次々と出てきた。食文化の探求者ならではのご配慮に、頭が下がる思いだ。

こちらは糠床ならぬ「芋床」。糠の代わりに、茹でてすりつぶしたじゃがいもにザラメと塩を加えて混ぜている。酸味がなく、混ぜる必要もない漬け床は醗酵臭がないために扱いやすいそうだ。きゅうりや蕪などを漬けるのはもちろん、そのまま野菜をつけて食べたり、調味料としても使える。1850年ごろに幕府直轄の地として栄えた只見から伝わったじゃがいも。芋床は、くず芋を無駄にしないための知恵だ。「稲を刈り取った後の切り株から生えた芽を摘んで干して食べた、戦前まで干し柿の皮を粉にして砂糖代わりに使った、というような話は山ほどあります」。会津地方の食には商人文化の栄華が溶け込む一方で、過酷な自然のなかを生き抜いてきた人々の息づかいがある。

いよいよ本題の「にしんの山椒漬け」である。もちろん平出先生のお手製だ。見事な型の身欠きにしんが、ふっくらとやわらかく戻してあり、山椒の香り、合わせ酢の風味が染みている(写真左)。これまで何度か食べた山椒漬けのイメージを覆すおいしさだった。写真右はにしんの三五八漬け。塩、麹、もち米を三、五、八の割合で合わせた漬け物床に、にしんを漬けたもの。こちらもにしんの身に程よい甘味が入っておいしい。いずれも長期にわたってにしんを食べつなぐ調理法だ。

写真下は三五八漬けの漬け床。

東北の魚といえば「鮭」、そして「にしん」が挙がる。江戸時代以降、北海道のにしん漁が盛んになり、北前船によって東北に伝わったにしん。腐敗を避けるため、頭と内蔵をとって干した保存性の高い「身欠きにしん」が内陸部へと運ばれ、山間部の貴重なタンパク源となった。平出先生曰く「まるでさつま芋のように干されていた」という身欠きにしん。東北各地でにしんを使った郷土食が多いのは、かつての豊漁と大量流通に依るものだ。

もうひとつ、にしんの山椒漬けに欠かせないのが、会津本郷焼のにしん鉢。にしんの山椒漬け専用で、五枚の陶板を長方形の箱型に組み立てており、「切立」とも呼ばれる角型の容器に、身欠にしんをそのままの長さで漬込む。50本漬、100本漬、200本漬の3種があるというから驚く。平出家に伝わるにしん鉢は、江戸時代のものだ。

取材を通じて実感したのだが、東北の多くの地域では江戸時代からその地を治めた「藩」の影響が色濃く残っている。むしろ、明治時代の廃藩置県以降に定められた県境や市町村から地域文化を色分けすることはあまり意味がない。文化的な境界線には、今なお「○○藩か。あるいは△△藩か」という見えざる線引きが息づいている。そしてそこに住む人々はこの歴史に育まれ、強い誇りを持っている。平出家の食卓を前にしていると、会津藩の盛栄と豪活な当時の商人の暮らしが見えてくるようだ。

「福島でたとえ途絶えたとしても、ほかの地域で作られていればそれでいい」。家庭における食生活の変化、そして郷土食の存続に話が及んだとき、平出先生はこうおっしゃった。福島を駆け巡り、生産者や知恵者と対話を重ねながら「無くならないうちに、ますます郷土食の研究を深めていきたい」と語る先生の眼が、少女のような好奇心に溢れて輝く。大きな節目を迎えている日本の食文化。展覧会はこのことを静かに、けれど鮮烈に伝えていくことになるだろう。いよいよ取材は大詰めを迎えた。

文:奥村文絵

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

12月16日。数日前から滞在していた山形市内を出て、この日は新庄市へ。「住」チームのリサーチとして必ず見ておきたかった「新庄ふるさと歴史センター」訪問だ。新庄民具研究会が収集してきた膨大な数の「雪国の民具」がここにはある。

雪に包まれた最上川を目に移動しながら、私は、シャルロット・ペリアンが自伝に記していた山形訪問の記述を思い出していた。柳 宗悦の友人でもあった積雪地方農村経済調査所所長の山口弘道から蓑を紹介されたペリアン。彼女と新庄との出会いは、蓑藁細工のつくり手によるクッション制作にも結実している。

この日の移動はまた、彼女の自伝にあった次の一節も思い起こしながら......

「私は白い冬の東北地方が好きだ。寒さ除けの藁の帯に包まれてまっすぐに立つ木々。雪の厚い絨毯の下に呑みこまれ、木と藁(わら)で縁側を囲って閉じこもった家々。巨大な屋根がその上に張り出すようにのる。すべてがひっそりと静まりかえり、動かない」。 (『シャルロット・ペリアン自伝』、北代美和子訳、みすず書房)

藁の文化。米俵、踏み俵、雪靴、わらじ......。ペリアンの山形訪問は40年以上前のこと。

「雪の絨毯」はそのままだが、暮らしは大きく変わっている。ふるさと歴史センターで聞いた次の言葉も私は気になっていた。「今は稲刈りがコンバインでされるから、藁が手に入らない。民具づくりを続けるために、藁をとっておいてもらっています」

ものづくりの光景は時代とともに変わる。1年のはじまりを「藁をなう」作業で迎えた日本だったが、その習慣も消えつつある。「ここには息づいているだろう(息づいていてほしい)」と淡い期待を抱いたことも、そうではない現状を知る。状況を冷静に知りながら、身近な品々に目を向けなければ。改めて肝に銘じる思いで、この日も移動を続けた。

新庄を後にして、午後は山形市切畑(きりはた)地区へ。新庄の民具展示でも目にできた「臼」のリサーチだ。

展覧会ディレクターのひとり、深澤直人との打ち合わせのなかでも、臼は早い段階から挙がっていたもののひとつ。脱穀や精米をはじめ米と切り離せぬ道具であったこと、正月の餅つきに代表されるハレの日の行事に欠かせないことに加えて、木の組み方や削り方など、木工技術が活かされた道具であることに私たちは興味を持っていた。

山形県特技木工協同組合から紹介いただき、酒井平男さんを訪ねる。

切畑は、山形市内から仙台市へとぬける街道沿いののどかな地区。「里」という言葉がまさにふさわしい。紅花の栽培が盛んだった切畑地区では紅を扱う商人の行き来があり、京都や大阪から生活道具が伝わってきた歴史があるのだと聞いた。周辺の樹木を用いて臼づくりが始まったのは江戸時代のことだという。

素材は樹齢150年ほどのケヤキが主。「雪国のケヤキはいい臼になる。日あたりがよく、風あたりのよいところにある樹がいい。風が強すぎる場所にあるのは割れやすいからだめだよ」。酒井さんが教えてくれた。時に樹齢300年ものアズサ(ミズメ)も用いられる。共に堅くて割れにくい樹。そのうえで臼に必要な樹齢が求められるのだ。

製材後は屋外に1年ほど置いた後、臼の大きさにあわせて周囲が正円に整えられる。なるほど、庭に置かれていた木材にはそのための円が描かれていた。

「さらに倉庫で乾燥させるんだ。これが2年ほど」と酒井さん。「木を寝かせる」「木を休ませる」。生きた素材に向き合う時間の大切さを、順に教えてくれる。それにしても、ここまでですでに3年、ですか......?!

自宅近くに立派な直販所を持つ酒井さん。臼づくりの作業場がその奥にあった。

旋盤の機械は昭和初期のもの。その重厚な姿にすっかり圧倒されてしまった私たちだったが、酒井さんによると、実は内側を削る手作業が最も大変なのだという。(次写真は臼の底を削っているところ)

「作業は3つ、荒削り、中(ちゅう)仕上げ、仕上げとあって、経験を積まないとうまくできないのが、中仕上げ。『手(て)んぶり』を使って、片手で内側を削っていく。こうした作業をあわせると、製材から臼の完成まで4年から5年はかかるね。内側は餅がつきやすいように深く彫る。卵彫り、って言うんだ」

完成した臼を見ると、白い粉のようなものが入っている。「完成したら、木が割れないように、塩を入れておく」。なるほど......。

臼の形には大きく2種類がある。お椀のように曲線を描く「善光寺型」と、直線の「寸胴型」。テマヒマ展では、その双方をお借りできることになった。

「親の時代には60人ぐらいが切畑の臼づくりに関わっていて、木を切る人、つくる人、販売する人と作業が分かれていた。今では5人。私の先輩が2人、同じ世代が2人、若い人がひとりです」。祖父、父に続く、臼づくり3代目の酒井さんは1935年生まれ。地元の「若い人」もすでに60代だという。

「お客さんは主に地元の人、それと仙台だね。正月、1月10日の山形の初市で売る。初市は江戸時代から続く山形の伝統行事だ。うちの場所は決まっているから、後で教えるよ」

「......これまでに臼が売れない時代もあったよ。電気の餅つき機がでてきたからね。昭和39年(1964年)から3年間は1個も売れなくて、だからこんなものも開発してみた。電気の餅つき機を小さな臼に入れてみたんだ。でも、全然売れなかったねえ(笑)」

1964年は東京オリンピック開催年。この頃から1970年代、世の中は大きく変わり、生活の必需品も変化、食や保存食のあり方も変わっていった。時代の流れのなかで、臼も消えかけていたのかもしれない。それにしても、蓋のようなものが上に乗せられ、スツールにも見えたこの品、目にした瞬間から気になっていたのだが、そんな歴史があったとは。

「また売れるようになったのは、幼稚園で餅つきをする様子がテレビで紹介されて、それからだね。バブルの時は1年に70個も売れたけれど。今はもうそれほどの数はでないけど、催事用にでているね。相撲部屋の餅つき用にも売れている」

臼だけでなく、「雪かきへら」もあった。雪国の暮らしに欠かせないこの道具、臼や杵と一緒にテマヒマ展でぜひ紹介したい。そうした気持ちを伝えると、「いいよ、いいよ。貸してあげるよ!」と温かい返事をいただけた。

この日は酒井さんが他につくっている「脚立」も見せていただく。今回のリサーチで出会えた各地の皆さんと同様、素材の性質をふまえたうえで生活の必需品を生み出せる、確かな腕の持ち主。切畑に生きる木工のプロとの出会いに、心から感謝。

「材料となる木が少なくなっている。限られた資源を大切に使わないとならないなあ」

「手間がかかる作業が、あわない時代になってしまった。でも、臼づくりはおもしろい。時代にあわない仕事、手間がかかる仕事は、おもしろいんだ」

淡々とした表情で、それまでと同じ口調で酒井さんは言う。時代の変化を超えて続けられてきたものづくりの現場。支える人物の言葉。本人がさらりと口にする言葉の重み。それを私たちはどう伝えられるのだろう。展示を通してしっかり伝えられるだろうか。

リサーチを続けるほどに、そのものに関わる大切な背景をどう伝えられるのかと考えては、さらに緊張が高まる一方だ。大きく深呼吸。山形でも出会えた東北の実直なものづくりにエネルギーをいただく思いで、次のリサーチ先、宮城県に向かう準備にかかった。

文:川上典李子

2012年7月21日、哲学者の内山 節と、本展ディレクターでグラフィックデザイナーの佐藤 卓によるトーク「労働というワクチン」が行なわれました。

「キズナ強化プロジェクト」でアメリカの高校生1000人が「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を見学

東日本大震災復興支援のため行われる、日本政府による青少年交流事業「キズナ強化プロジェクト」の一環として、全米各地から集まったアメリカ人高校生1000人が「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を見学しました。

今年の6月から7月にかけて被災4県(宮城県・岩手県・福島県・茨城県)を含む日本各地を2週間の日程で訪問し、清掃、植樹などのボランティア活動や市民との交流を通して復興にかかわった1000人の高校生たち。東京に戻り訪れた「テマヒマ展」では、実際に訪問した土地を振り返りながら、現地でも見ることのなかったものやその背景に、真剣に見入る姿が見られました。

「キズナ強化プロジェクト」について

東日本大震災の被災地復興支援として行われる、日本とアジア・大洋州地域および北米地域との青少年交流事業です。約1年の間に高校生・大学生など約1万人を日本に招き、被災地の青少年をアジア・太洋州および北米へ派遣します。日本再生に関する外国の理解を深めるとともに、原発事故などをめぐる風評被害に対して効果的な情報発信を行うことを目的に、日本政府(外務省)により進められています。

今回の高校生1000人の交流事業は、その一環として国際交流基金により実施されました。

http://www.jpf.go.jp/cgp/exchange/fukkou/kizuna.html

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

家に、山に、木に、白い雪が覆いかぶさり、曖昧になった境界線の中を車が走る。屋根まで降り積もった雪。徒歩では1メートル先へ行くのもやっとの思いだ。延々と続く雪道を揺られながら、こんな奥地に人々は集落を形成したのには、一体どんな訳があったのだろうという、素朴な思いがふつふつとわいてくる。

取材班は山形県最上郡鮭川村へと向かっていた。晩秋、村を流れる最上川を遡上する鮭は、山深いこの地の貴重なタンパク源として、大きな恩恵をもたらしたという。鮭にまつわるいくつもの民話が生まれ、生まれた場所に戻ってくるという母川回帰の神秘は、「神の魚」として奉られる対象になった。東北には鮭と縁の深い地域がいくつもあるが、鮭川の鮭文化は縄文時代にさかのぼる。取材時は雪に埋もれ、残念ながら見ることはできなかったが、縄文遺跡には鮭供養をしたと推測される石組みも発掘されている。

この地に伝わる「鮭(よう)の新切(じんぎ)り」は、塩漬けした鮭を一旦塩抜きし、雪のなかで干すという、「新巻鮭」にも似た伝統食だ。「サーモンロードの会」会長の矢口秀資さんによれば、黒々とした鮭が浅瀬を遡上し、バサバサと川面を叩きながら産卵する光景は、「それはそれは異様でねぇ。この地で鮭を『よう』と呼ぶ語源とも言われています」。

写真は塩蔵した鮭。鮭船(ようぶね)と呼ばれる仕込み箱の底に穴が空いていて、鮭から出た水分が流れ出るようになっている。

他の伝統食同様、実は「鮭の新切り」も物流の発達した現代では無用となり、作り手が途絶えた時期があった。畑に打ち捨てられた鮭を見て、矢口さんを中心とする村民6人が「村の食文化を守ろう」と復活させたのだった。

「ちょうど寒干しをしていますから、見に行きましょう」と案内されたのは、鮭川村の中心部。5〜60センチはあろうかという鮭が軒先に連なり、雪のなか湿った風を受けていた。腹の部分が赤いのは、雄の証拠。新切りには、良質の雄だけを使用するという。

明治期に入ると、ふ化場をつくり、試行錯誤を繰り返しながら、鮭漁の保護に努めてきた鮭川。戦後は河川環境の面からも、鮭のふ化事業が必要になっているという。それにしてもすごい雪ですねえ。「いやいや、こんな雪はまだ序の口です。最近は量が減りましてね」と地元の方々。なるほど鮭の新切りは、この雪の産物なのだ。

毎年130万匹を越えるふ化事業に取り組んでいる鮭川村。3月の放流に向けて、生け簀にはちょうど卵からふ化する直前の稚魚が大切に飼育されていた。

川で産卵し、生まれたあと海へ下る鮭。三陸沖で採れる南部鮭を利用したのが、岩手県上閉伊郡大槌町の「南部鼻曲がり鮭の新巻」だ。南部藩への献上品として、この地を治めていた大槌氏の貴重な財源となった。大槌の生産者は、いまもその誇りを旨としていて、鮭の下処理に1本30分ほどかけて丁寧に洗う。ほどよく脂がのった美しい飴色の身。高い品質は贈答品にも喜ばれてきた。

じつは大槌町も昨年の東北大震災で壊滅的な被害をうけ、町はその姿を失ってしまった。道だけが残った荒地を車窓越しにみながら、その被害の甚大さに言葉を失う。こんな状況のさなか、どんな思いで取材を受け入れてくださったのだろう。背筋を伸ばして、大槌町水産加工業振興協議会が発起した『立ち上がれ!ど真ん中・おおつち』を訪ねると「こんにちは!」と明るく張りのある声が帰ってきた。「ようやく加工所が建ったんですよ」と案内してくださる女性は、きびきびと明るい。想像していなかった出迎えにすこしホッとしながら真新しい加工所に入ると、漁協の方々が揚がったばかりのわかめを袋詰めしていた。復興支援イベントで販売する商品だという。大槌町は逞しく歩き始めていた。

協議会の芳賀政和さんによれば、震災後、新巻の仕込みは困難になり、わずかに仕込んだのはたった1400本。その内600本を復興のお礼に関係者に送ったという。「私たちは何度もこの地で震災にあってきました。1960年に起きたチリ地震でも大きな津波があった。それでも、私たちは海から大きな恵みを頂いて生きているのです」

芳賀さんの言葉がとても力強く響いた。

昔は1週間ほど塩漬けしてカラカラになるまで干したそうだが、現在では、5日の塩漬け、5日の寒干し。やわらかな仕上げが好まれるそうだ。西側に山、東に海を配する大槌町では、鮭の生感を活かして強い山おろしの風で仕上げる手法。「秋味」と呼ばれる白鮭の一種は、成長すると雄だけが鼻が曲がってくる。

ずっしりと重い新巻鮭をサンプルにお預かりして、駐車場へ向かう。まもなく加工所も本格始動するんですよ、と嬉しそうな芳賀さん。それから、みな黙って目の前の光景を見ていた。大槌町の営みは少しずつ骨組みを取り戻しつつある。神の魚はきっと、この町に再び賑わいをもたらしてくれることだろう。東北の粘り強さ、私たちはその理由に確かに立ち会っていた。「がんばらないとね」ぽつりとこぼれ落ちた芳賀さんの無垢な言葉に、飾らない心が通い合った瞬間があった。彼の温かな分厚い掌を両手で握りしめ、長い握手を交わして町を出た。

文:奥村文絵

2012年7月14日、三島町生活工芸館 主査の五十嵐義展、髙倉工芸 代表取締役の髙倉清勝と、本展で住のリサーチを担当したジャーナリストの川上典李子によるトーク「『テマヒマ』の未来―うけつぐ世代」が行なわれました。

6月下旬、港区立高輪台小学校の6年生84名が来館して「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を見学しました。6年生たちは全員で企画担当者より展覧会の全体の概要を聞いたあと、二手に分かれてギャラリー1の映像とギャラリー2の展示を鑑賞しました。ギャラリー2ではさらに担当者より、杉の木工やお麩などについて詳しい説明を聞きながら、普段あまり目にすることのない珍しいものたちに見入っていました。最後は、先生から配布された用紙に、それぞれが気になったものを描くスケッチの時間。高輪台小学校では、「テマヒマ展」の展示からヒントを得て、天井から吊るすバナーを皆で制作して学校の展覧会で発表することにしたそうです。その図柄にこのスケッチを利用します。当日はあいにくの雨でしたが、午前中たっぷり館内で刺激を受けた84名は、元気にスケッチと思い出を持って帰りました。どんなバナーが作られるのか、楽しみですね。

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

面積では東京都の5倍以上にもなる秋田県。秋田のリサーチは、その広さを実感しながら、北から南へ、東から西へ、大きく移動することになった。まずは秋田市へ。能代市へと北上し、さらに大館市。再び秋田市を経由して、その東南になる角館市、さらに大仙市、湯沢市へ。

秋田の「住」といえば、天然秋田杉を用いた道具がある。例えば「杉桶樽」や「曲げわっぱ」。また、移動の際は、一面の雪のなかにそびえる秋田杉を目にしながらとなった。展覧会にあたり「東北の根:大根」、「東北の樹:杉」というパネルを作成したが、「樹」を杉としたのは、雪景色のなかでの秋田杉の凛とした姿が印象的だったこともある。

雪の多い地域では、道しるべとしての役割を果たしてきた杉。山の神が宿る「神杉」としての存在もある。寒冷な気候でゆっくり育つ東北の杉材は、目が詰まって堅い。建物の材料としてはもちろん、男鹿半島の丸木舟を始め、舟(船)の材料としても用いられてきた。きりたんぽの串や麹蓋ともなり、楢岡焼の棧板としても用いられる。生活の素材として、また人々の心を支えるものとして、身近にある杉。実に奥が深い。

「木の性(しょう)を半分生かし、半分殺しつつ、自然の営みと人との共同作業によってつくりだされたものたち」......展覧会場内のパネルに記したこの一文の通りに、素材を生かすと同時に工夫が凝らされてきた生活の道具。それらの製作の場を知り、また学ぶために、樽と桶をつくる工房、工場を数カ所、訪ねた。

能代市の小野製樽所。15歳から樽や桶をつくっている小野志朗さんは、自宅居間に続く作業場に座って酒樽づくりに没頭していた。広い三和土(たたき)のような空間の奥に設けられた作業場は10畳から12畳ほどだろうか。入ってすぐに感じた杉の香りと、目に飛び込んできた竹の生き生きとした緑色。壁には道具が整然と並んでいる。

私たちが訪ねたのは12月。「今は正月の酒樽づくりで、忙しいです」と小野さん。

作業の手を休めて、作業場の一角に置かれていた桶を見せてくれた。「これから修理するものです」。太いフェルトペンで「昭和54年」と書かれたものもある。地元の人々が長年使い込んできた桶。秋田らしく「はたはたずし」のための桶もあった。削り直したり、タガを締め直したり。ここで修繕されて、さらに大切に使い続けられていくのだろう。

翌日、大館市で日樽の日景義雄さんから話をうかがった。9時にうかがうと、作業場からはフル稼働の熱気が伝わってくる。「早いときは朝7時から作業を始めています」

私たちの取材の間も電話を受けるなど、忙しく動かれていた日景さん。実は林野庁東北森林管理局の決定によって、2012年末をもって天然秋田杉の供給が終了、来年から人工林杉の供給に変わることがあり、関係者でのやりとりがいろいろとあるのだそうだ。能代の小野さんもこのことを口にしていた。関係者にとっては大きなできごとなのだ。

「昔は露天風呂もつくっていました」と日景さん。「北海道で使われる魚用の樽をつくっていたこともあります。野田(千葉県)の醤油のための樽もつくっていました。千葉から来た人に習って......秋田の人間は勉強熱心なんだと思います。ただ昭和30年代後半から、プラスチック素材が容器に使われるようになりまして......。今うちでつくっているものの多くは酒樽です。8割は酒樽でしたが、ここ数年、酒樽は減っていますね」

一方、製作が増えているのは日景さんが「工芸品」と呼ぶ日用品で、ぐい呑やビアマグ、ワインクーラーなど様々ある。また、風呂桶づくりの腕を生かし、より長く使えるように改良した「おひつ」も多くの愛用者がいる品。炊きたてのごはんの熱で変更しないよう、見えない部分に木の部品を組み込むことで、木の伸縮を避ける工夫が施されている。

日樽も酒樽づくりで忙しい時期。その作業を見学する前に、日景さん、製材の過程も説明をしてくれた。「どこに手間がかかるか、何が大切かというと、やはり下準備ですね」

「製材ではまず、丸太の中心めがけて鉈(なた)を打って、『ミカン割り』にしていきます。杉はタテに割れやすいんです。年輪に添ってさらに細かく割って、次に両面を削っていきます」。製材後は素材を「寝かせる」時間も必要。「待つ時間を充分にとらないと、いいものはつくれない」。やはり。杉桶樽に限らず、各地で教えてもらった大切なことだ。

「太陽や風にできるだけあたるように、木を交互に積んで、外で3カ月乾燥させます。太陽をあてた木材は、その後、倉庫のなかで休ませないとならない。これが3ヶ月から4カ月ですね。だから樽をつくるのは、製材してから半年ぐらいたってからです」

そうやって準備した素材が作業場で樽のかたちに組まれていく。側板(がわいた)を組んで周囲をつくり、底板をつけた後、樽となる内側を丸かんなで削って、木材の段差をなくしていく。「シャッシャッシャッシャッ」と削る音。外側もカーブを描く刃に両方の持ち手がついた銑(せん)で削る。

続いて「タガ締め」。円形に組んだ竹を、高く上げた足の裏で押しながら回し、形を整え、締めていく。全身を使って、何としなやかで力強い作業だろう! 次はタガを樽に組み合わせ、木槌で押し叩く。整える、叩く......の繰り返し。木を丸く切って蓋をつくる機械音に包まれた工場内に、「カンカンカンカン」とリズミカルな木槌の音が響きわたる。

樽より小さな桶をつくる際も、足の動きがポイントだそうだ。タガを組み合わせた後、片足で支えながら、木槌を打ってタガ締めする。「1回たたくごとに、足を回して位置をずらします。簡単なようで、結構難しいんです」

「樽も桶も、仕上がりを左右するのはやっぱりタガ締め。集中してやらないといけない作業です」

樽本体にあわせて蓋の形を銑(せん)で削って調整し、木槌で叩いて蓋を閉じる。再び、カンカンカンカン......と音が響く。活気に満ちた作業の場で、樽が一つ一つ完成していく。樹齢200年、250年という天然秋田杉を使った酒樽。「香りがやさしく、日本酒に最適ですよ」。蓋用「天星」、側面用「腹星」といった樽栓の名も味わいがある。ああ、日本酒が飲みたくなってきました(笑)。

訪ねた先々で資料用として購入した、はたはたずしの桶、おひつ、曲げわっぱ、川連漆器の三寸九分の椀と学校給食用の椀、イタヤ細工のおむすび箱などなどを両手に下げて、東北新幹線の東京駅に降りた私たち。

「今すぐ、このおひつで食事をしたいよね」「この手桶ですしもいいなあ」「この椀で味噌汁を」......移動中に駅弁を食べたはずなのに、そんな話でおなかをグーグー鳴らしながら、山手線に乗り換えた。やはり「食と住」は切り離せない。次のミーティングでの「食」チームとの情報交換が本当に楽しみ。そう思いながら、ついつい微笑んでしまったのでした。

文:川上典李子

2012年6月9日、NPO法人日本健身気功協会理事長の津村 喬と、本展で食のリサーチを担当したフードディレクターの奥村文絵によるトーク「乾物日和」が行なわれました。

とらや×テマヒマ展

味噌黒米餅、ずんだ羹がとらや東京ミッドタウン店にて限定販売中

京都を発祥の地として5世紀にわたる菓子屋の歴史を持つとらやが、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」との共同企画で、東北産の原材料を用いた新菓子の開発を行いました。とらや東京ミッドタウン店にて限定販売中の味噌黒米餅に加え、ずんだ羹が7月4日より発売となり、2種類の新菓子が揃いました。(各1個420円(税込))

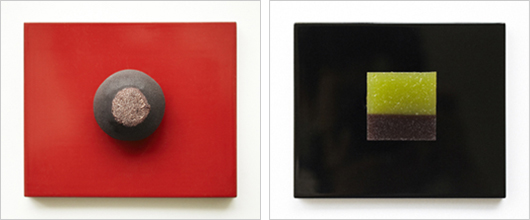

写真左:味噌黒米餅/右:ずんだ羹 Photo: Yusuke Nishibe

写真左:味噌黒米餅/右:ずんだ羹 Photo: Yusuke Nishibe

味噌黒米餅

秋田県にある石孫本店の「寒仕込み 雪見蔵」の味噌に寒天を加えて固め、御膳餡と岩手県産黒米を使った餅で包みました。表面を少し焼くことで、香ばしさを引き立たせています。味噌、餡、餅の織りなす食感や風味をお楽しみください。

*販売期間:4月26日(木)〜8月26日(日)

ずんだ羹

「ずんだ」とは東北地方の方言で、「枝豆をゆでてすりつぶし、調味したもの」の意。山形県産の裏漉しした「だだ茶豆」を琥珀羹に加え、煉羊羹と重ねました。だだ茶豆特有の味と香り、涼やかな色合いが特徴です。

*販売期間:7月4日(水)〜8月26日(日)

特別割引とプレゼント

本展の会期中、とらや東京ミッドタウン店にて生菓子をお買い上げのお客様は、本展のご入場が200円割引になります(2名様まで、他の割引との併用はできません)。また、本展入場券の半券をとらや東京ミッドタウン店のお会計時(1,500円以上)にご提示の方には、とらやオリジナルグッズをプレゼントいたします。(1枚につき1名様1回)

[商品に関するお問い合せ]とらや東京ミッドタウン店 03-5413-3541

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

築180年余りという立派な母屋の軒先に、大根が連なっていた。実をいうと、大根に取り立てて特別な感情を持ったことはなかった。むしろ、一本まるごと使い切るのに、手間のかかる野菜だと思っていたくらいだ。水っぽくて、食感の曖昧な、食卓の主役にはほど遠い大根。それが東北の大根と出逢って、すっかりイメージが変わってしまった。堂々たる存在感。にじみ出る旨味。なんと魅力的なことか。

宮城県のリサーチでは、山形県にほど近い加美町にある農家レストラン「ふみえはらはん」を訪れた。オーナーである渋谷文枝さんは、自家製の野菜や地元で採れる山菜や川魚を使って、郷土料理をふるまっている。子供の頃は川でカツカ(カジカという川魚を指す方言)をとって柳の枝に刺して持って帰り、家を預かるようになってからは時季折々に保存食を仕込む渋谷さん。加美町は昔から日本有数の穀倉地帯、豊富な食材に恵まれた土地だ。「農家の嫁が食べ物を買って食べるようなことをすれば、バカヨメゴと言われたものよ」という言葉のとおり、渋柿をひと月塩水に漬けて甘味を出す「漬け柿」に、からとり芋、藁つとでつくる納豆...その知恵は尽きることがない。

東北に来ると軒先に大根を干す風景によく出逢いますね。「そうね、一度に食べきれないくらいの大根が採れるから、保存しておいて夏まで食べつなぐわけ。小寒から大寒にかけては凍み大根、3月になれば干し大根をつくる。煮付け、酢漬け、漬け物、つくだ煮、大根飯に、おろし餅。大根を入れたつゆ餅もあるわね。」震災で都市部が困窮したときにも、保存食が豊富な農村は食べることに困らなかったという。身近な食材を無駄にせず、味わいを変えて食べ尽す知恵は、厳しい自然を生き抜いた先人のおかげだと渋谷さんは語った。

写真は渋谷さんお手製の干し大根の煮物。生野菜を煮ただけでは得られない、ふっくらと丸みのある旨味が里芋や人参に染み渡っている。まるで陽だまりのようなあたたかい味。

私たちはさらに大根を追いかけて南下し、蔵王山麓へと向かった。ここに伝わる「へそ大根」のつくり手、村上栄子さんに出逢うためだ。雲ひとつない澄み切った冬の晴天は、蔵王連峰から吹き下ろす風が強いことの証である。

村上家でも、玄関脇で干された大根が目に飛び込んできた。竹串にささったへそ大根、ウッドテーブルの上には切り干し大根もある。自家用で食べるほか、近くの産直マーケットへも卸しているのだという。へそ大根といえば、宮城県の最南端にある丸森町が有名だが、「ここの風でつくるへそ大根もおいしいんですよ」と村上さん。なんとその大根で料理をご用意くださっていた。

へそ大根と油麩のおでんに、切り干し大根の煮物。そして大根の漬け物。さらに1月中旬の取材だったこともあって、なんとお雑煮まで。ごぼう、こんにゃく、せり、焼き餅に加えて、ここにも切干し大根が入っていた。「このあたりでは、切干しを作らないとお正月を越せないと言われるほど、雑煮には欠かせない食材なんですよ」

こちらがへそ大根。その名の通り、竹串を刺したあとがまるで「おへそ」のようだ。

へそ大根を水で戻すことで得られる独特の弾力とジューシーな甘味は、他の食材では表現できない。これまでの大根のイメージを一新する主役ならではの存在感。一体どのようにしてこの味ができるのか、村上さんにつくり方を教えていただいた。

兼業農家である村上さんが自らつくった大根を、皮をむき、1.5センチほどの輪切りにする。戻したときにふっくらと仕上げるために必要な厚みだ。

箸がすっと通るくらいに水から茹でてから、水にさらす。しっかりと熱がとれるまで、水を変えること3回。驚いたのは蛇口をひねって出てくる水のおいしそうなこと。飲ませていただくと、澄み切った奥に甘味がある。蔵王連峰の雪解け水だそうだ。

その後竹串に刺して、よく日が当たるところに2週間干せば完成。夜間、氷点下の外気で凍らせ、日中の陽射しに当てて溶かす「凍み大根」と呼ばれるこの製法は、凍結と溶けを繰り返すことによって、繊維を柔らかくしながら乾燥が進む。氷点下になる日を選んでつくるため、12月の小寒前後になると、村上さんはテレビの天気予報が欠かせないとか。

奥は仕込み直後、手前が完成。どれほどの水分が抜けたか、一目瞭然だ。

熟成したへそ大根は、飴色を帯びている。凍結が強いと「す」がはいってしまうし、雨に濡れれば風味が落ちる。素材と行程は単純なだけに、細かな配慮が仕上がりを決める。作業は2月いっぱいまで、大根がある限り続くという。

こちらは切干し大根の仕込み。へそ大根に比べて薄いため、干す時間も半分だ。強い風や厳しい寒さも必要としない。実は切干し大根はどの地方、誰にでもつくりやすいのだ。

こうして地域特産物としての大根を追っていると、東北の至るところでお目にかかる大根が特別なものに見えてきた。軒先で干された大根、取材先でいただくお茶請けのたくわん、蕎麦の薬味として添えられた大根おろし。ハレの日の煮物にも、ケの日の汁物に必ず入っている大根。干す。漬ける。燻す。煮る。時に主役になり、時に脇役になる、こんな多様性をもった食材がほかにあるだろうか。村上家を出た道すがら、蔵王町の産直マーケットを訪れてみると、へそ大根や切干し大根のほかに、漬け物用の丸干しも売られていた。

寒冷地ゆえの食料飢饉や冷害に備える必要があった東北。厳しい自然を敵視するのではなく、強い風も寒さも上手に利用する叡智に富んだ東北が、大根の向こうに見える。東京に戻ってみると、「住」のリサーチを進めていた川上さんも同じく東北の杉の多様性に気づいていらっしゃった。「ぜひ、それを図案化しましょうよ」と楽しそうな佐藤さんに背中を押され、東北の大根をめぐる旅は更なる出逢いを求めて深まっていったのだった。

文:奥村文絵

トム・ヴィンセント、山中 有による映像作品の一部と西部裕介による会場写真で、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」の様子をご覧いただける予告映像です。会期中、東京ミッドタウン内で放映されています。

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

ザク、ザク、ザク......訪問時の取材テープを聞き返すと、凍った雪の上を歩く私たちの足音もあわせて耳に響いてくる。

昨年、青森に続いて訪ねたのは秋田、山形、宮城......。掲載の順番が前後してしまうのだが、今回は今年初めに訪ねた岩手県九戸(くのへ)郡九戸村の「南部箒(ほうき)」をとりあげたい。広大な敷地を歩きながら案内してくれたのは、髙倉工芸の髙倉清勝さんだ。

九戸村に入ったのは1月末。奥会津を始め福島県に2日滞在してのリサーチを終えた後に岩手県へと北上。盛岡市、二戸市、一戸町と訪ねてから九戸村に向かった。

この時期、雪はもちろん、凍結した車道も課題のひとつ。運転のうまいスタッフがいてくれるからよいものの、私ひとりでは移動だけでも大変なことになっていたはずだ。今回も「住」チームは2人1組で各地をまわる。(写真は「道の駅」で食べたひっつみ定食です)

髙倉清勝さんは1964年生まれ。箒づくりの作業をしていた父の徳三郎さんと温かく迎えてくれた。清勝さんが入れてくれたおいしいエスプレッソをいただき、雪の中の移動で一日緊張しっぱなしだった私たちは、ほっとひと息......。

テーブルの上や壁には多くの書類が目にできる。全国からの注文書だろうか。箒を編む作業は毎年年末から行なわれ、年明けは各地に納品される時期。清勝さんも東京を始め、各地での展示販売会で大忙しの時期。この日に地元でお会いできたのは本当に運がよかったと思えるほど、「来週(2月)から4月まで岩手に戻れない」スケジュールだった。

「1年中、のんびりしている時期はないですね。夏場、冬場の仕事があるんです」

農家の副業として冬場につくられ、市(いち)で売られてきた南部箒。髙倉工芸では1991年より箒づくりにのみ焦点をあててとり組んでいる。作業は種蒔きの段階から。毎年春、1.5ヘクタールもの畑に箒の材料となる「ほうきもろこし(ほうき草)」の種をひと粒ずつ蒔いて育て、夏、3mもの高さに育った草を刈りとるのだ。

「この辺りには"やませ"が吹きます。やませによって穂先が縮れる"ほうきもろこし"の草を活かして箒をつくるのです」

やませとは東北地方の太平洋側に春から秋に吹く、冷たく湿った北東の風や東風。濃霧や冷害を引き起こすことにもなる風だが、こうした厳しい気候が「箒にとって良い穂先」をつくるということ、そのことがまず興味深い。厳しい自然環境に抗うのではなく、その厳しさとうまくつきあうことで生活の品々をつくってきた人々の生活を知る。

岩手大学が認定するアグリ管理士でもある清勝さん。ご自慢のトラクターも見せてくれた。箒づくりは土とともにある。そのことを一層強く実感する。

広大な敷地に点在する「作業場」から、次に見せてくれたのは「釜」。1本1本手で刈りとった草を脱穀した後、沸騰させた釜で湯上げするのだ。「刈りとりだけで1ヶ月半かかります」

草を育てて収穫する。この段階に至る過程だけでも手間がかかるというのに、続く素材づくりにもやはり大変な手間がかかっている。私たちが訪ねたのは選別や乾燥作業は終了している時期だが、乾燥室にも案内していただいた。

上の写真で目にできるのは箒のみだが、毎年ここでまず、草そのものを乾燥させる。その後、穂先の縮れ具合を見ながら、15段階に分類していく。「5人が終日集中しても、1カ月半から2カ月はかかる作業」という。「縮れが少なく箒用としては質がよくない草も捨てません。玄関用や屋外用の箒として使います」。箒づくりに必要のない茎の部分は、翌年春の種蒔き時の肥料となる。

乾燥、選別の作業を経て初めて、箒を編む作業、「顔づくり」が始まる。長柄箒や小箒、巴箒といった分類の他に穂先の状態をあわせて箒の種類を数えると、50種以上にもなるという。自然の恵みを活かし、恵みを余すところなく活かして箒がつくられているのだ。

さて、次は、完成した箒が置かれた倉庫へ。箒で絨毯の細かいゴミをとりのぞく様子や、カシミアのセーターにできた毛羽立ちを整える様子も見せていただく。(いつもは最新型の掃除機取材が私の仕事ですが、伝統的な箒の制作過程も興味をそそられる点ばかり。工業製品と手仕事で生み出される品、どちらも人間の知恵が詰まっています)

倉庫には他とは異なる箒もあった。持ち手に漆が施されていたり、皮革が巻かれていたりする。「東北物産展などに参加すると、岩手はもちろん他県の人たちと出会います。そこで会った人たちと共作した箒です。岩手の浄法寺塗のほか、青森の津軽漆を柄(え)に加えたものもあります。皮革は福島の工房に依頼したものなんです」

その話を聞きながら、山形鋳物の工房を訪ねた際に聞いた話を思いだした。「明快な分業があり、分業に関わる業者が存在していた昔とは異なり、物産展などで自分たちが売り場に立たなくてはならないことも増えました。けれどもこれは悪いことではない。使う人の声を直に聞いて改良したり、他社の話から学んだり。得るものがとても多いんです」

髙倉さんも箒づくりを「20年かけて」父から学んだうえで、新たなネットワークを活かして現代の生活のための箒を探っている。和洋服ハケ(次写真)をさらに小さくし、コンピュータのキーボード用に使えるようにしたミニ箒も人気の品。柄の長さ、穂先の角度を細かく見直しした箒もつくられている。

「自分の企画で開発した箒をお客さんが『いいね』と言ってくれ、使ってくれることがとても嬉しい。この仕事が本当に楽しいんです」。「......でも、本当にきれいな箒を自分がつくれるようになるには、あと10年はかかると自覚しています」

基本をふまえたうえで、現代の道具として愛用されるための細かな工夫が重ねられている。素材の性質、箒そのものの性質をきちんと把握しているから、開発されるものには無理がない。そのうえで、さらなる美しさに心を配る制作の現場に出会うことができた。

身近な道具として知っていたつもりの箒も知らないことばかりだった......そう思いながら、改めて箒の「顔」を眺めてみる。しっかりと束ねたうえで、絹糸を使っての綴じ方そのものの醍醐味も知る。使い勝手と美しさとの双方を探り続ける努力が、その1本1本から伝わってきた。

文:川上典李子

髙倉清勝さんを招いたトークを7月に開催します。詳細はこちらでご確認ください。

トーク「『テマヒマ』の未来―うけつぐ世代」

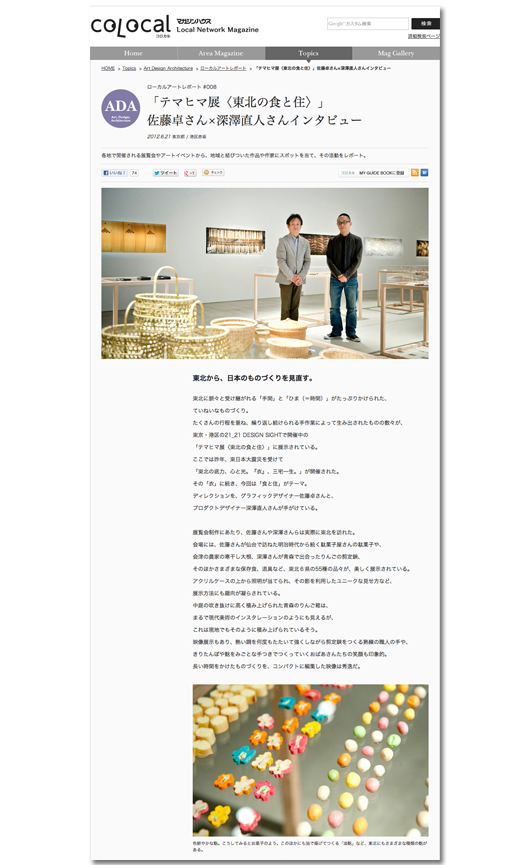

現在開催中の「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」に関連して、先日行なわれたオープニングトークの様子と、佐藤 卓と深澤直人による対談がコロカルに掲載されました。

http://colocal.jp/topics/art-design-architecture/local-art-report/20120621_8003.html

コロカル

コロカル好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

青森取材から戻った翌週、息つく暇なく今度は秋田県へ向かった。なにせ「東北の保存食」をテーマに掲げる展示計画。取材先は山あいの集落などが多い上に、時季はすでに冬将軍の足音がすぐ傍で聞こえてくる12月だ。豪雪に見舞われる前に多くのポイントを回って、より豊富な素材を集めるのが取材班の仕事。私たちは東北各県を北から徐々に南下する計画を立てて、リサーチと現場取材を進めた。

ところで、取材班が各地で必ず立ち寄った場所がある。旬の食材の宝庫、朝市だ。風土や旬が薄れゆく昨今とはいえ、朝市には暮らしの息づかいが立ち現れる。人々が長い時間のなかで培った風土が凝縮する。地元の人びとと挨拶を交わし、手作りの漬け物や餅菓子をその場で食べてみると、資料からは伺い知ることのできない、東北の生き生きとした食地図を、五感で確かめているような実感があった。

秋田県で訪れた鹿角(かづの)市の朝市も、山村とは思えない賑わいだった。案内してくださったかづの商工会の藤原秀比古さんによると、約400年前、江戸時代初期から連綿と続いていると言う。津軽街道の宿場町として、さらに鉱山による隆盛が豪商をうんだ鹿角には、雁木(がんぎ)造りと呼ばれる、雪国特有のアーケード様式の町家が街道沿いに軒を連ねた。朝市は往時を彷彿とさせるような雁木造りの建物で、いまも毎月3と8のつく日に開かれている。

在来野菜、多様な雑穀、珍味あり。ここではマタギが熊の胆を売っているのも発見(!)。朝市散策は宝探しのような心地だ。

江戸時代、南部藩によって統治されていた鹿角に残る豪奢な商家。

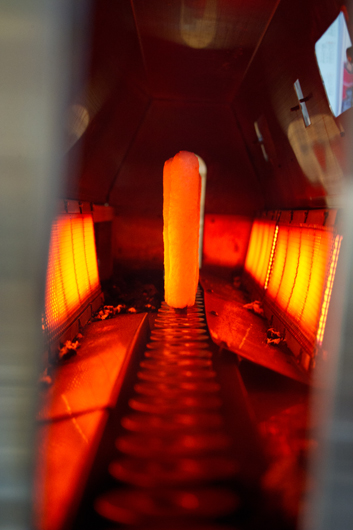

市民が町に誇りを持ち、その文化を後世に伝えようとしている鹿角。近くの資料館では、朝早くから囲炉裏に炭火が入り、きりたんぽが香ばしい香りを漂わせていた。秋田といえば、きりたんぽ。そしてここ鹿角は、きりたんぽ発祥の地なのだ。

商工会の藤原さんが紹介してくださった「柳田きりたんぽ店」を訪ねると、コンベアーに乗って焼成機の中に入っていくきりたんぽが目に飛び込んできた。

奥に広がる小学校の教室ほどの工房を見回すと、至るところから湯気が上っている。「どうぞ中へ」と導かれていくと、エプロン姿の女性たちが5〜6名で、きりたんぽづくりにいそしんでいた

ひときわ大きな湯気と、炊きたてのごはんの甘い香りのなか、炊飯釜から移したごはんが人から人へ手渡されていきながら、すこしずつ形を変えていく。炊きたてのごはんを半づきにする人、1本あたりの分量に分ける人、串に握りつける人。よどみなく流れていく作業のところどころで、女性たちの手が一瞬止まる。それは、手が覚えた重さや堅さに叶っているかどうかを確める間合いだった。わずか数グラムの違いを感じ取り、手元のごはんで補っていく。つやつやと見事なたんぽを、次々にこしらえるベテラン女性の手元に目が釘付けになっていると、「やってみますか」と声をかけられた。

杉串に半分潰したごはんを握りつける。ただそれだけのことながら、難しい。ごはんを握ると、熱さで厚みを忘れてしまう。この手の動き、手の平と指先を一体にするこの感覚は、いつぶりのことだろう。私たちの不格好なたんぽのおかげで、すっかり場が和んでしまった。

店では昭和43年頃まで全てのたんぽを炭火で焼いていたが、現在は毎日2100本ほどのたんぽをつくるため、一部、機械も導入している。しかし要となる握りつける行程は、手作業のみだ。「震災のときにね、ああやっぱり、と思ったんですよ」と柳田さんが続ける。「機械が止まってしまっても、手が覚えていれば再現できるでしょう?手づくりを続けることで、次に繋がるんです」。

他の郷土食、保存食と同様、きりたんぽもまた、家庭でつくられることが少なくなったと柳田さんは言う。いま、郷土の味の担い手は、徐々に専門店や専門家へと移っている。商品はまた、食文化継承のひとつの形でもある。昔、田植えや家造りなど、協同作業によって農や住の営みを支えた「結い」という仕組みが、地域や専門家が手を結び合うことで、固有の文化を風化させないための仕組みに形を変え、現代から未来に引き継がれていこうとしていた。

ちょうど東京の企画会議では「東北らしさとはなにか」そして「商品か、それとも家庭料理か」という論点に糸口が見つけられないままになっていた。答えは現場にある。その言葉をしみじみと痛感した。そしてこれを契機に、食チームの取材の軸足が定まっていったのだった。

取材を終えると、柳田さんが味噌たんぽをご馳走してくださった。焼きたてのたんぽに、ほたほたと甘味噌をつける。ほおばったその味に、「お母さん」と呼んでみたくなるようなやさしさがあった。あと3本は食べられたなぁ。

文:奥村文絵

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメントがスタート。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

21_21 DESIGN SIGHTの月例ディレクターズ会議で、三宅一生、佐藤 卓、深澤直人と企画について話しあったのは、昨年秋。私たちが注目したのは、食材や素材の準備に始まる、ものづくりの「時間」。さらには、食の保存方法に込められた知恵、ものづくりの過程における工夫について。

キーワードを「テマヒマ」に決め、皆で「よし、これだ!」と気持をひとつにしたものの、何をどう展示するか、具体的な構成は、東北へのリサーチの旅と同時に考え、組み立てなくてはならない。さて、着地点はどうなる?! 今回もまた、ドキドキする(良い意味で、です)展覧会準備が始まった。

「食」と「住」の2チームを結成し、私は「住」のリサーチに参加。深澤と話をし、取材の軸を考えた。各地の素材を活かしながら長年つくられてきた生活の道具、生活の品々の現状を知ること。生活に浸透しているものを「テマヒマ」の視点から見つめてみる。効率が優先されてきた現代社会で、なぜそれがつくり続けられているのかを考えること。

まずは、東北6県のものづくりに関して図書館の蔵書で勉強すること1週間。とはいえこれは基礎知識にすぎない。本当に大切なのは、旅先で出会う人々やもの、直接聞く言葉、仕事場の空気や音や匂い、路地に隠れているものだったりするのだから。

東北地方の地図を手に、まずは青森に向かった。昨年夏の「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生」でも協力くださったtecoLLC.の立木祥一郎さんにも再会でき、情報交換をさせていただく。地元の皆さんの温かな協力に支えられていることに改めて感謝しながらのリサーチ開始だ。

この日、青森駅前で最初に目に入ってきたのが、りんごの販売風景だった。私たちも製作現場を訪ねる予定にしていた「りんご箱」。売店の横から裏手にまわってみると、予想通りに空の木箱が積み重ねられていた。

整然と積み重ねられた箱の美しいこと。箱を運搬する台車も味がある。そうそう、と膝を打つ思い。つくられたものの魅力はもちろん、それをつくる道具や周辺の品々からも、人々の生活と道具との関係を知ることができる。

日本国内のりんご生産量の約半分を占め、日本一の生産量を誇る青森県のりんご栽培。はじまりは、明治8年(1875年)、わずか3本の輸入苗木からだった。人々の工夫と努力によって、この地のりんご栽培は発展を遂げ、いまに至る。

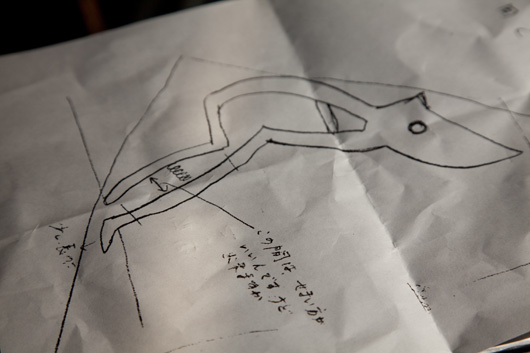

その発展を支える道具のひとつが、テマヒマ展でも紹介している津軽型の「りんご剪定鋏」。西洋型の枝切り鋏をもとに、握りのふくらみ、刃のカーブ、大きさなどを改良し、長く使っていても手や腕が疲れない。りんごの生産性を高めた大切な道具だ。

この「りんご剪定鋏」をはじめ、りんごの樹の剪定時に人々に愛用されてきた「ボッコ靴」や「りんご箱」についてはすでに本サイトの「深澤直人、東北へ」でご覧いただいた通り。私にとっても初めて訪ねる場所ばかりだった。

私たちが他にお会いできたのは、「りんご手かご」をつくる弘前市の三上幸男さん。

訪ねたのは、弘前市の中心地から北西に位置し、りんごの一大産地である岩木山のふもと。仕事場は自宅に続くかたちで設けられていた(今回訪ねた方々の仕事場は、自宅の一角に設けられていることが多い)。2階ベランダには干し柿が下がっていた。庭の一角に飾りとして津軽びいどろの浮き球が置かれているところにも、青森らしさを感じた。

「りんご手かご」の素材は地元でとれるネマガリダケだ。竹と言っても笹の一種なので、細い。「ネマガリダケの竹の子、おいしいんですよ」という立木さんの言葉も私の頭にずっとあったのだけれど(笑)、こちらはまた次の機会に......。

細く割った竹を、かごの底の部分から編んでいく。六ツ目編みという伝統的な手法。持ち手は太く、しっかりしている。

「21歳からつくっている」。「昭和5年生まれで、いま81歳」(昨年の取材時)。

三上さんはポツリポツリと語ってくれる。本当はもっと時間をかけて、じっくり話をうかがいたい。部屋の隅に一日座って、その作業を見ていられたらとも強く思う。自分たちの滞在時間に限りがあることに歯がゆい思いをしながら、時間の許すかぎり、力強く細やかな手の動きを眺めさせていただいた。

「趣味は愛車で全国をひとり旅すること」「道の駅で休憩しながら」「クルマを買い替えたから、次の旅行が楽しみだ」。時おり話をしてくれながら、手元の動きが中断することはない。三上さんの向かいでは、奥様が黙々と作業を続けている。

三上さんの手を見せていただいた。ネマガリダケの性質を把握したうえで、編み、曲げ、かごに形づくる作業を60年以上行なってきた手だ。「自分の楽しみのためにも、手かごをつくっている」とも語ってくれた。

プラスチックを始め、様々な素材が開発され、日常の道具に使われるようになったけれど、変わらずこの手かごを使い続けるりんご農家がいる。腕に負担がかからない竹の重さ。それでいて丈夫、収穫したりんごの重みをしっかり支える。

長く使い続けられるのには、理由があるのだ。「竹はしなやかだから、りんごの肌が傷まない」と三上さん。弘前に滞在中、「これじゃないとだめ、という農家がたくさんいる」との話も耳にした。手塩にかけて育てたりんごの、待ちに待った収穫時に、農家が信頼を寄せる大切な手かご。津軽の暮らしを支えてきた道具といってよい。

そう、こうして長くつくり続けられている品々は、使う人々との信頼関係も教えてくれる。テマヒマをかけた道具づくりの一方には、その品を長く、大切に使い続ける人々の存在がある。これは、その後、各県を訪ねるほどに強く感じたことでもある。

文:川上典李子

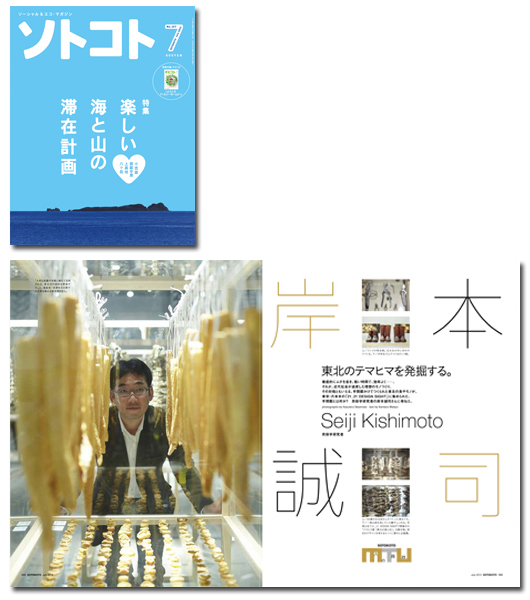

現在開催中の「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」に関連して、本展学術協力の東北芸術工科大学東北文化研究センター 共同研究員である岸本誠司のインタビューが『ソトコト』7月号に掲載されました。

http://www.sotokoto.net/jp/interview/?id=61

2012年6月5日発売

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメントがスタート。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

11月の終わり。東北新幹線「はやて15号」で八戸駅に降り立ち、初めて青森の空気を吸った。ピリリと澄んだ冷気と、今にも雪が降り出しそうな厚い雲。リサーチはまだ始まったばかりだ。この先に待ち受ける酷寒の里山を想像して、思わず身震いをしつつ、目的地である青森県三戸郡南部町へ、車は南西に向かって走る。

東北には菊を食べる文化がある。なかでも山形県の食用菊「もってのほか」が有名で、さっと茹でて酢の物などにして食すのだが、ここ南部町では保存できるよう、菊の色香を閉じ込めて「干し菊」にするという。その作り手である株式会社 東農園の代表、東牧人さんを訪ねると、熟れたリンゴが出迎えてくれた。

果樹栽培と加工を手がける傍ら、先代から干し菊づくりを引き継いだ東さんから、「もう少し早く来れたらよかったなぁ。」とのご挨拶。というのも、11月初めには最後の収穫と加工が終わってしまうのだ。都会の「旬」が、食卓を彩るご馳走のひとつでも、ここ産地の「旬」は自然の営みであり、巻き戻せない暮らしの歳時記。展覧会リサーチは、その後も常に「旬」との追いかけっこになった。

製法を写真で説明していただく。

東さんが作った「干し菊」を見せてもらった。太陽の陽射しを集めたような鮮やかな黄色に思わず声が出た。収穫してすぐに加工しないと、この色は保てないという。長く雪に閉ざされ、ひと昔前までは冬季の食材が限られた東北。保存食中心の暮らしのなかで、干し菊の色香はどれほど食卓を明るくし、食欲をそそったことだろう。

「干し菊づくりは、試行錯誤の連続だったよ」という言葉通り、加工場には長年の創意工夫が積み重なっていた。赤煉瓦製の乾燥庫は、元々リンゴを保管するための小屋だ。

蒸した菊を乾燥させるための網が積み重なる。一度に仕込む量が多いため、網の数も相当数にのぼる。

東さんが、干す前の菊をご馳走してくださった。「僕は、これが大好物なんだ。」蒸しただけの菊を、醤油をつけていただくと、花とは思えないほどの旨味、シャキシャキと立体的な歯ごたえ、甘い香り。驚きです、東さん。一品料理としても満足できますね、これは。

南部町の干し菊の材料は、食用菊の中でも最高級の「阿房宮」。東さんはその栽培から手がけ、なるべく農薬を使わずに育てている。収穫後の圃場へ連れていっていただくと、来年に向けて、すでに畑の手入れが始まっていた。

花の部分だけを丁寧に摘み取られた阿房宮。満開の時季には、この畑が一面、大輪の黄色い花で埋め尽くされることを想像すると圧巻だ。

東さんに依れば、干し菊をつくる生産者は減る一方だという。栽培から加工まで、全てが手作業で人手を要する一方、決して高く売れるものではない。だからこそ、作り続けるのには信念が必要になる。「でもね、こんなにおいしいものをなくす訳にはいかない。これは南部の文化だから。」土地に生まれ、土地を引き継ぐ。東さんの言葉と節くれ立った大きな手に、覚悟のような思いがにじみ出ていた。写真下は西部裕介による撮影の様子。

翌朝、むつ市内の朝市を散策してみると、生の食用菊が並んでいた。ここは南部町から北へ約120km、下北半島の付け根にあたる。新鮮で豊富な食材が簡単に手に入る時代のなかで、手間ひまをかけて干し菊を作り続けることとは...。「文化を繋ぎたい」という東さんの言葉が、再び心にずんと響いた。そうだ。展覧会で伝えるべきものが、少し見えた気がした。

文:奥村文絵

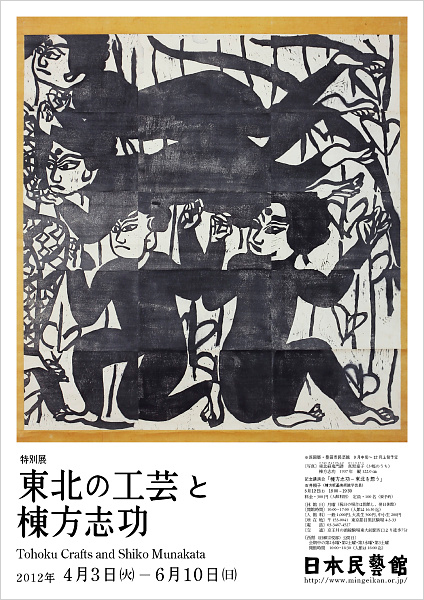

現在、目黒区駒場の日本民藝館では、特別展「東北の工芸と棟方志功」が開催されています。本展では、東北地方の堅実な暮らしの中から生まれた丹念な手技による諸工芸品の数々が、青森の生んだ世界的な版画家 棟方志功が故郷東北への祈りを込めて制作した版画作品とともに展示されています。いずれの作品にも、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」の展示作品に通じる、力強さと美しさが宿っています。ぜひあわせてご覧ください。6月10日(日)まで、月曜休館。

日本民藝館ウェブサイト http://www.mingeikan.or.jp/

ラジオ放送・テレビ放送のお知らせ

J-WAVE LOHAS TALK:5/28(月)〜6/1(金)20:40〜20:50

月刊ソトコト編集長、小黒一三がナビゲーターを務める番組に、本展企画協力の川上典李子が出演します。

http://www.j-wave.co.jp/blog/lohastalk/

こちらの放送は、ポッドキャストで視聴可能です。

2012年5月21日〜5月25日放送分

2012年5月25日の様子

2012年5月24日の様子

2012年5月23日の様子

2012年5月22日の様子

2012年5月21日の様子

TOKYO FM The Lifestyle Museum:6/1(金)18:30〜19:00

ピーター・バラカンがパーソナリティーを務める番組に、本展ディレクターの佐藤卓が出演します。

東京ミッドタウンサテライトスタジオからの生放送です。

http://www.tfm.co.jp/podcasts/museum/

こちらの放送は、ポッドキャストで視聴可能です。

2012年6月1日放送分

日曜美術館 アートシーン:6/3(日)9:00〜10:00のうち9:45〜10:00

家にいながら、世界一流のアートに出会える「日曜美術館」。

現在開催中の展覧会情報や、全国各地の知られざる美術館を紹介する番組後半の「アートシーン」の中で、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」が紹介されます。

http://www.nhk.or.jp/nichibi/

2012年5月19日、「暮しの手帖」編集長の松浦弥太郎と、手仕事フォーラム代表を務める久野恵一によるトーク「21_21 手仕事フォーラム」が行なわれました。

まず始めに松浦が久野を紹介。もともと旅が好きだと語る久野は、長年時間をかけて全国を訪ね歩き、職人やものづくりを行なう人たちと出会ってきました。

松浦はリサーチからつくられた展覧会を見て、江戸時代後期に活動した旅行家・博物学者の菅江真澄の活動に通じるものがあると紹介。菅江が残した調査のデータや風景画を通して、日本文化を分かりやすく挙げていきました。中でも東北は海側から入ってきたものや、閉ざされた冬の間に育まれたものなど、多種多様でした。

松浦は「手仕事の品がなぜ良いと思えるのか、それはひとの暮しの中に存在し、ひとの暮しには命がかかっているから美しいと思うのではないか」と考えます。久野も、かつて35〜40年間使い込まれた東北の籠をみて、使い込みも含めて美しいと感じたそう。「初めて見たときに違和感を感じない、生活の中で使われることが当たり前となっているものに用の美がある」と語りました。

トーク後半ではテマヒマ展との出会いについても言及。本展を通して、今まで知らなかったものに触れ、東北へ行ってみたいと思ってほしいと久野。若い人たちが東北に出向き、さまざまなつくり手に出会い、いいものを見極めるための目を養うことが大切だといいます。最後に松浦から、自身も旅をするときに胸に刻んだという民俗学者 宮本常一「父の十か条」の一部を紹介しました。

・汽車に乗ったら窓の外をみること

・新しい土地では高い場所に行くこと

・名物を食べること

・地域を歩くこと

・他人が見残したものを見るようにすること......

質疑応答の時間でも旅についての話題があがり、自らが歩いてその土地の文化や知恵を見て選び、学ぶこと、情報を得るということについて、熱く語られる時間となりました。

現在開催中の「テマヒマ展〈東北の食と住〉」が『和樂』6月号に紹介されました。

2012年5月12日発売

5月12日に福島県会津のいいものを紹介するリトルプレス「oraho」発行人の山本晶子を招いたギャラリーツアーを行いました。この日の山本の素敵なスカートは展示でも紹介している会津若松の原山織物工場がつくる会津木綿のもの。

早速ギャラリーツアーが始まり、約25名ほどの参加者とともに会場を会津のものを中心に見て回りました。東北の風土、文化、生活とは、という問いに実体験を交えて語る説得力は地元の方ならでは。

桐下駄や桐たんすの解説では、会津桐特有の素材の美しさから、生活のなかでどのように扱われてきたかまでを丁寧に説明する山本。「桐は娘が生まれると庭に植えて娘の成長とともに育て、嫁ぐときにたんすの材料にし、嫁入り道具として一緒に送り出すのです」

駄菓子から編み細工の解説まで、参加者はノートをとりながら興味深く展示物を見て回ります。解説を聞きながら展示物を見ると、その背景が浮かび上がり、作り手の気持ちも伝わってきます。

会津漆がバブルの時代に安売りし、安価なものとして扱われた時代背景を交えて紹介し、「本当はテマヒマかかったいいものなのですが、漆や編み細工などは日常の中でなかなか手に取りにくい。少しでもこういった手づくりのものを取り入れた生活をしてみてください。」と山本。その思いは、シンプルで暖かみのある言葉とともにギャラリーツアーを通して参加者に伝わったのではないでしょうか。

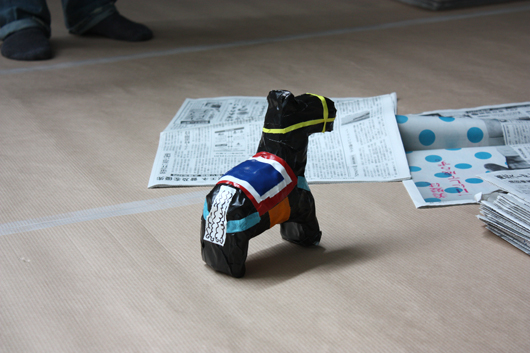

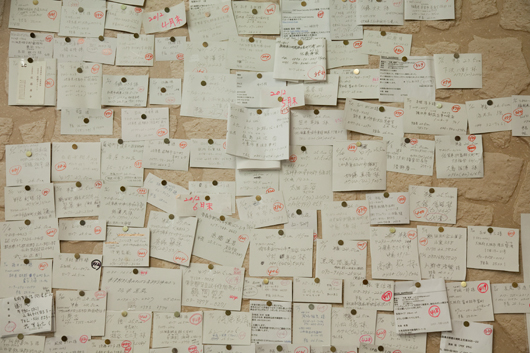

5月5日、造形作家の関口光太郎によるワークショップ「新聞紙とガムテープで東北のカタチをつくろう」を開催しました。

東北のテマヒマかけたものづくりを紹介する本展から、「食べたい」「真似してつくってみたい」という二つの欲望が生まれたという関口。新聞紙による工作で、東北の文化を疑似体験できるワークショップです。

初めに関口が、「こけし」をモチーフに造形の基本を伝授。子どもの頃からこのつくり方に親しんできたという関口の素早い手の動きに、参加者は目を奪われました。続いて参加者は、思い思いの東北のカタチの制作に入りました。

関口のつくった、秋田県に伝わる「なまはげ」のお面。新聞紙とガムテープで基本の形をつくり、カラーテープやマジックペンで色付けします。

ワークショップは、展覧会を訪れた国内外のお客様の注目の的に。

中には、こんな小さな参加者も。お母様と一緒に、りんごをつくります。

完成した作品を写真に撮り、東北の地図に貼ったら終了。大勢の参加者による新しい東北のカタチの地図ができあがりました。

地図と作品の一部は、5月18日まで会場でご覧いただけます。

※ 8月4日(土)に、ワークショップ第二弾「新聞紙とガムテープで東北のカタチをつくろう」を予定しています。

2012年4月28日、本展 学術協力の岸本誠司を迎え、ディレクターの佐藤 卓、深澤直人、企画協力の奥村文絵、川上典李子とともに、オープニングトークが行なわれました。

今回のトークは「東北の『時間』」と題して、はじめに岸本より民俗学的な立場から東北の生活と文化について紹介。日頃のフィールドワークで全国各地を訪れている岸本が、実際に見聞きした東北の海や川、仕事や住まい、特徴的な食べ物などを画像スライドとともに解説しました。「テマヒマ展では、東北の等身大の日常を見てもらえると思う」と岸本。

トーク後半は佐藤や深澤、奥村、川上を交え座談会がスタート。現地を見ないことにはつくれなかったという本展。当初「東北をあまりにも知らない、入り口に立っている気分だった。デザインは本来何ができるのか、合理主義の今何を大切にしなければいけないのかを考えた」という佐藤。震災をきっかけに企画された本展だが、深澤は「人に売るためにつくり始めたのではなく、彼らが生きるためにつくり始めたものたちにフォーカスした。直接的な行動ではないけれども、21_21の視点でできることから始めた」と語ります。佐藤、深澤を筆頭とした企画チームの中で、当初、展覧会の方向性を悩んだことや、リサーチのなかで出会った風景など、様々な話題が飛び交いました。

合理性ばかりが追求される現代、東北にはまだ残る「繰り返し」の文化をテーマに据えることで、展覧会の見せ方の方向性が決まったといいます。会場には映像や写真とともに繰り返しつくられてきた保存食や、日用品の数々が並び、展覧会のポスターデザインなどのグラフィックをはじめ、会場構成などにも「繰り返し」が生きています。

「東北の"テマヒマ"にデザインや生活の根っこともいうべき面があることを感じ、引き続き、それを探っていきたい。まずは展覧会の形で提案をして、多くの方と意見が交換できれば」と川上は今後の展開を示唆。奥村は「食文化を、日々の道具とともにどのように継承していけるかという課題を、わくわくした気持ちとともに会場から持ち帰ってほしい」と締めくくりました。 質疑応答の時間も積極的に手が挙がり、最後まで熱のある充実した時間となりました。

現在開催中の「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」が、イタリアのウェブサイトdomusに紹介されました。

http://www.domusweb.it/en/architecture/tema-hima-the-beauty-of-truth/

domus

明日より、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」が開催されます。

佐藤 卓、深澤直人をはじめとしたリサーチチームが足繁く通い、集めた東北の品々。デザインの視点から展示された東北のテマヒマかけたものづくりを、どうぞお楽しみください。

トム・ヴィンセント、山中有による映像作品や西部裕介撮影の撮りおろし写真もお見逃しなく!

Photo: Yusuke Nishibe

南会津から駅に向かう途中、「大内宿」にも立ち寄った。茅葺き屋根が残るというこの宿場町、今は大部分が雪に覆われている。

宿場の道沿いには雪だるまやかまくらなど、雪祭りの名残があった。かまくら初体験だという佐藤、「中もかわいい!楽しくなりますね」と楽しんだ。

静かな町並みを歩き、今日の出会いや発見を反芻する佐藤。帰り道、「展覧会でも、今日教えていただいた皆さんの背景や思いを伝えられるようにしないと」と気持ちを新たにした。

Photo: Masako Nagano

Vol.1 受け継がれていく職人たちの技術

Vol.2 若い世代がつくる農業

Vol.3 大内宿での初体験

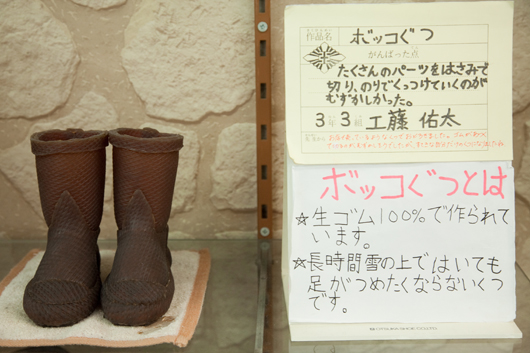

この日深澤が訪れたのは、生ゴム100%の「ボッコ靴」を手づくりするKボッコ株式会社。もともと、りんごの剪定に携わる人々やマタギが、雪山で足を冷やさないようにつくられた靴だが、現在は北海道から九州まで、日本全国から注文が相次ぎ、予約は1年待ちという。

お話を伺ったのは、社長の工藤勤さん。30年前までつくられていたボッコ靴。毎年冬になるとお客様から問合せがあり、「そんなに良いものなのか」と、子どもの頃の記憶や当時の職人さんの助けを得て、10年ほどの研究期間を経た7年前に復刻した。昔の倉庫から、靴型や道具も見つかった。

深澤は、早速一足手に取り、試着することに。

「この短さがかわいらしい。とても魅力的。全国にその魅力が伝わるのが良くわかる」(深澤)。リボン状のパーツは、かんじきを装着するためのもの。

店奥の作業場で、制作プロセスを見せて頂く。

ゴム板を鋏で裁断し張り合わせる作業は、昔のままの手仕事。店の切り盛りの合間に、一日一足のペースでお一人でつくり続けている。片足分で20数パーツあり、ほとんど端材が出ないそう。場所によってゴム板が2-3枚重なるので、とても暖かく、「ボッコ靴」の由来は、「日向ぼっこ」が主流の説という。

「全部板材でつくられているところが良いですね。静かに仕事をされている、そのプロセスと哲学を、展覧会でも伝えたいと思います。」(深澤)

工藤さん、ありがとうございました!

店頭には、息子さんが工作でつくられた、ミニチュアのボッコ靴も。

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

Vol.5 日向ぼっこをするように暖かい、生ゴム100%の「ボッコ靴」

一面の雪の中、深澤が訪れたのは、青森県を代表する伝統工芸のひとつ、津軽塗の工房。

お話を伺ったのは、日本工芸会正会員の松山継道さん。江戸時代から続く津軽塗は、漆を何度も塗り重ね、黄色や緑など、カラフルな色使いが特徴。ごく薄いヒバの木地は、現在は数少ない職人に依頼している。

深澤がまず目を留めたのは、500種類以上はあるという、模様のサンプル帳。400年ほど前から蒔絵をもとに発展した、津軽塗の様々なバリエーションは、松山さんらが中心となってまとめあげ、現物は地元の博物館に収められている。

そして、この日深澤が最も注目したのが、「ななこ塗り」。

「ななこ塗り」の制作プロセスを松山さんに実演していただいた。まず、下地をした木地に赤い漆を塗る。

続いて漆の上に、菜種を撒く。「菜種は30kgほど購入しても、使える質のものは半分だけで、一度使ったら再利用はできません。ビーズなど、いろいろな素材を試しましたが、菜種でないとうまくいかないんです」(松山)。「ここまでくる試行錯誤と実験にも、テマヒマがかかっているんですね。種自体がとてもきれいでパワーがある。この微妙な均一感が良いですね」(深澤)

菜種をゆっくりと、漆に馴染ませていく。

「こうすると、種に漆がのぼっていくのがわかるでしょう」(松山)。本当に、種が漆を吸い上げていく。ある程度乾いてから、菜種を剥ぐ。

現れた凹凸に、黒い漆を塗って研ぎ出し、ななこ塗りは完成する。「時間をかけてゆっくり乾かさないとだめ。早く乾かすと黒ずんでしまう。ゆっくり乾かすことで彩度が上がるんです」(松山)。「人間の手だけではなくて、ある部分を自然に任せる。単純に見えてとても難しい仕事ですね」(深澤)

「収蔵庫の中に菜種が落ちて、小さな葉っぱが出て来たこともあるんです」と松山さん。お忙しい中、ありがとうございました!

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

東北を訪れるのは数年ぶりだという佐藤。360度を山々に囲まれた南会津には今回初めて訪れた。

軒先を覆うように大根が干されている。一度地元を離れたが、「農業を中心に若い雇用をつくりたい、実行できるパワーがあるうちに」と地元へ戻ってきた湯田浩和さん。今年の寒干し大根は2000本の仕込みをしたと教えてくれた。

何でも量産してどんどん販売するわけではないという姿勢に佐藤は「これが無理をしない、だろうか」とつぶやく。「万が一のときのために、さまざまな工夫をするんだろうな」。

築120年だという母屋には、立派な神棚があった。先代から伝わっているものがそのまま残される屋内に「代々の古き良きものが残っているというのは、素敵なことだね」と語る佐藤。

農業を継ぐと言っても、先代の作業をそのまま引き継ぐわけではない。アスパラ農家だった先々代から今は花の栽培がメイン。「ずっと同じままでいるのではなく、試行錯誤で変えたり、加えたりして、続けているんですね」と佐藤は驚いた。

「地元に戻ってくる若者を見ると嬉しくなる」と佐藤。湯田さんからは「地元に雇用が生まれれば、若い人が定住できます。定住することによって、技術や文化を伝える世代と伝えられる世代が繋がり、地域も元気になると思うんです」と語ってくれた。

湯田さん、ありがとうございました!

Photo: Masako Nagano

Vol.1 受け継がれていく職人たちの技術

Vol.2 若い世代がつくる農業

深澤は、昭和5年からりんごの剪定鋏をつくり続ける、田澤手打刃物製作所を訪れた。

工房を見渡しひとこと「まるでブランクーシのアトリエみたいだ」(深澤)

工房では、三代目の田澤幸三さんが鋏を製作中だった。この道40年の田澤さん。「一番柔らかい、安い鋼を叩いて鍛える。叩けば叩くほど、コシがあって硬くなる。一日一丁、年間に200丁の生産が無理のないペース。修理と研ぎを繰り返し、10年持つ鋏をつくり続けている」

田澤さんの手仕事を、無言で見つめる深澤。「鉄を叩いているときから、全体をコントロールしているんだ」

完成した鋏を手に取る深澤。「弘前は日本一のりんごの産地。だから日本一の剪定鋏がつくれる。この鋏も今まで残ってきたが、これからはわからない。取手がプラスチック製のカラフルな鋏がホームセンターなどで安く出回っているが、10年は使えない。すぐに使い捨てされ、鋏に愛着がわかない」(田澤)

「近代化で、ものを簡単につくれる時代になってしまった。不便なことは何でも簡単にしてしまう世の中。それ以前に考えるべきことがあるのではないか。手づくりのものがなくなると、失うものも多い」(深澤)

工房には、全国各地から特注の依頼が相次いで届く。十人十色、使い手にあわせて、りんご農家だけでなく、庭師からも難しい注文が届くという。つくり手と使い手の、直接のやりとりが続く。

田澤さん、ありがとうございました!

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

青森県弘前市は、日本一のりんごの産地。深澤はこの日、昭和48年からりんごの出荷用木箱をつくりつづける、「青森資材」を訪れた。

深澤が最初に目を留めたのは、明治時代から一箱あたりのりんごの価格を記録した、手書きの価格表。「このテマヒマが素晴しい。ぜひ展示用にお借りしたい。」(深澤)

お話を伺ったのは、青森資材代表取締役の姥澤研治さん。「戦中・戦後の食べ物のない時代には、りんごが重宝された。りんごの歴史が始まって以来、出荷には一貫して木箱を使って来た。」

「ダンボールやプラスチックなどが流通し、多くのものが様変わりする中で、なぜ木箱をつくり続けるのですか」(深澤)。「松の木箱は香りが良い。松によって色(赤み)が増し、白い箱に赤いりんごの色彩も美しい」(姥澤)。深澤は、そのひとことひとことを熱心にメモし続けた。

続いて、倉庫を案内していただくことに。倉庫前には、りんごの木箱が空高くぎっしりと積み上げられていた。

「木の板の厚みも、人の指がちょうどかけられるように、よく考えられているんですね」(深澤)

一緒に案内してくださったのは、3代目の姥澤大さん。青森県だけでつくられているというりんごの木箱。一箱にりんごが50~100個ほど入り、重さは20kg以上になる。20~25人の職人が年間に約40万箱ほど制作するが、秋の収穫と出荷のシーズンには、倉庫内が空になるという。

職人の制作現場を見学させていただく。「今回の展覧会は、同じことを繰り返してものをつくる、東北の『テマヒマ』がテーマ。簡単に使い捨てできるダンボールなどが流通する現代において、木を使った箱づくりは、まさに『テマヒマ』」と、職人たちの手さばきに見入る深澤。

深澤も、りんごの木箱づくりに挑戦した。「初めてにしてはうまいね。4代目になれるよ!」と職人。冬場は木が凍って割れてしまうので、ストーブで板を温めてからつくる。

見学終了後、青森の美味しいりんごでもてなしていただいた。「積み上げられたりんごの木箱は、展覧会の大きなシンボルになる。昔は当たり前だったことが今はまかり通らないことが多いが、昔と変わらないやり方で同じことを繰り返している東北の人々の姿と、その底力に感動した。この展覧会を見て、多くの人々が様々なことを再認識し、見直せるきっかけになればと思う。きっと良い展覧会になる。」(深澤)

姥澤さん、青森資材の皆さん、ありがとうございました!

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

2012年2月、佐藤が訪れたのは宮城県仙台市・石橋屋。明治18年より駄菓子をつくっている店舗。

赤ザラ砂糖のみでつくられている、かるめら焼き。「単純なほど難しい」と語る職人の絶妙な手さばきをのぞき込む佐藤「自然の力を引き出しながらつくるんですね」。

作業台の幅ぴったりに、飴が出来上がっていく様子を見た佐藤。「道具にも適切な長さがあり、全ての工程に無駄がない」。

職人の無駄のない動きを、一心に見つめる。

道具にも興味津々。職人たちは自ら道具を工夫し、ときにはつくることもあるそう。日々使用する道具は何十年という単位で使い込まれていく。

作業中の高熱で、火傷をすることもあったと職人。今は火傷することもなくなったと聞いた佐藤は「つくるものに合わせて手もだんだん道具の一部になっていくんですね」と納得。

「普段は見ることのない製造工程を見せていただくことで、食べる瞬間の気持ちが変わったと思う」と語る佐藤。出来たての飴「干切(ほしきり)」をいただいた。

「すごくミニマルな空間だ、機械があっても使わないなんて」と、工房内を見渡す佐藤。職人たちは長年手に馴染んだ道具と自らの身体を使って、駄菓子をつくり続けていた。

工房に隣接した店舗にも伺い、店主・大林佐吉さんに話を聞いた。「先代から続くこの駄菓子を忘れられてはならないので、広めておかないと」と笑う。

藍色の長い暖簾はお客様に腰を折って入っていただくという、「伊達商売」の証だそうだ。

大林さん、工房の皆さんありがとうございました!

Vol.1 受け継がれていく職人たちの技術

Vol.2 若い世代がつくる農業

2012年2月、深澤直人が青森を訪れた。飛行機の窓からの眺めは、一面の雪。奥には青森のシンボルで人々の信仰の対象になっている岩木山が見える。

青森を訪れるのは、初めてという深澤。「子どもの頃に青森県出身の版画家、棟方志功のテレビ番組を見て感動し、美術家の世界に入ろうと決心した」(深澤)

到着後、地図を片手に深澤がまず目指したのはホームセンター。「地元のホームセンターには、都会にはない魅力がある。時に友人のジャスパー・モリソンと二人で訪れることがある。『この椅子はどこで買った』などと、情報交換したりもする」(深澤)

ぎっしりと並ぶ日用品の一点一点を、じっくりと眺める深澤。「りんごの収穫や雪かきなど、外で仕事をすることが多いから、寒さや雪への対策がかなり切実なんだと思う」(深澤)

深澤の視点で選ばれた、青森のホームセンターの品々。「展覧会のもう一人のディレクター、佐藤卓さんに早く見せたい」(深澤)

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

展覧会公式twitter、facebook始めました。

「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」オープンに向けて、展覧会公式twitter、facebookを始めました。

関連プログラムや掲載情報など、展覧会に関する情報を随時お知らせしております。

ぜひご覧ください!

Twitter

@TEMAHIMA

http://twitter.com/#!/TEMAHIMA

Facebook

テマヒマ展〈東北の食と住〉

http://www.facebook.com/temahima