contents

映像 (108)

2025年7月4日(金)から11月3日(月・祝)まで開催した企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」の記録映像を21_21 DESIGN SIGHT公式 Vimeoアカウントにて公開しています。

Director : Saki Kato

Designer : Kosuke Sugitani

Videographer : Daisuke Ohki

Assistant Camera:Ryo Kamijo

Producer : Ryoma Yamashita

Music : Tomohiro Nagasaki

2025年11月21日、いよいよ企画展「デザインの先生」が開幕します。

さまざまな出会いのなかに、生活や社会の今後について考えを巡らせるヒントがあります。多くの情報が迅速に行きかい、価値観が大きく揺れ動いている今日だからこそ、デザインを通して多様な視座を示してくれた巨匠たちの活動を振り返ってみたいと考えました。

本展では6名にフォーカスし、「デザインの先生」として紹介します。デザイン教育の現場で未来を担う人材を育んだ人物も含まれますが、それだけでなく、信念と希望を胸に活動することで各時代の先を探り、社会の新たな局面をもたらした人物であるという点で共通しています。

考え、つくり、伝えつづけるデザインの行為は、生きることと切り離せません。代表作をはじめ、残されたことば、記録映像などを通して各氏の人間性に迫りそれぞれのデザイン活動に目を向けるとき、彼らは皆、私たち一人ひとりが考え、主体的に行動し、進んでいくことをまさに期待していたのだということも知るでしょう。とてつもない好奇心と探究心と勇気の持ち主であり、魅力に満ちた先生たちに出会ってください。

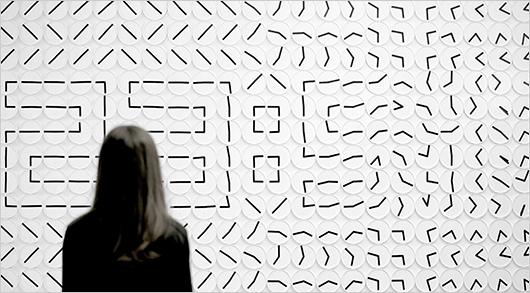

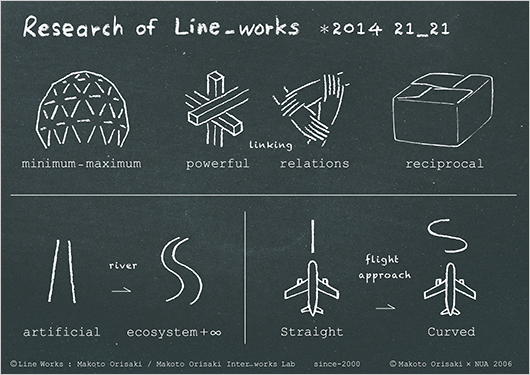

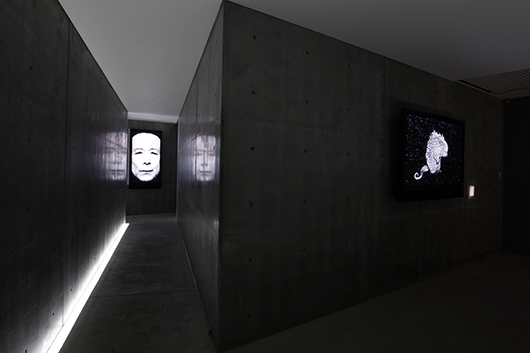

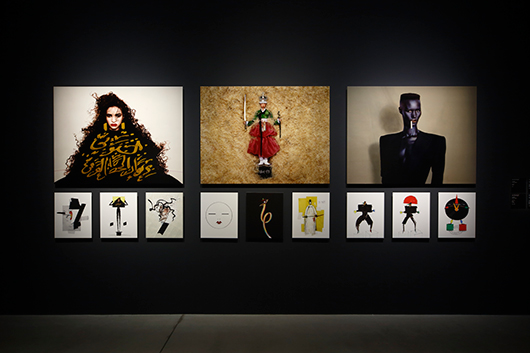

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

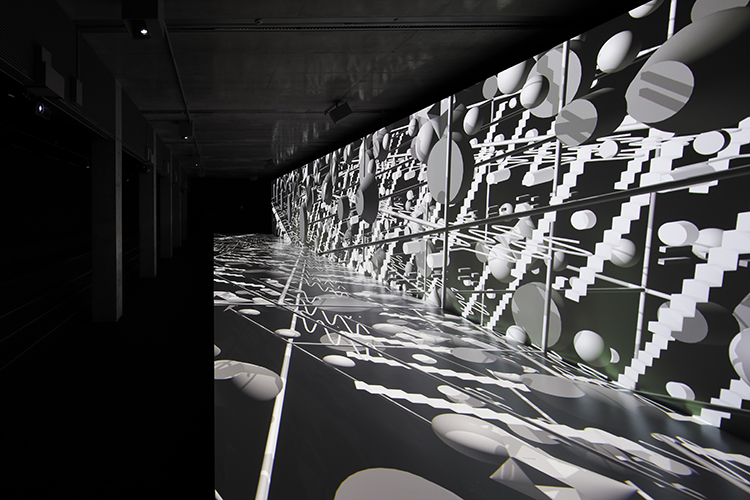

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2) 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー) 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)

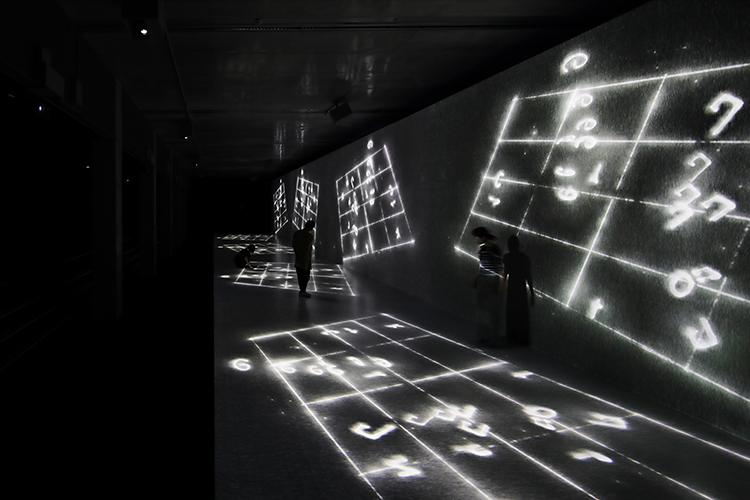

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)年表

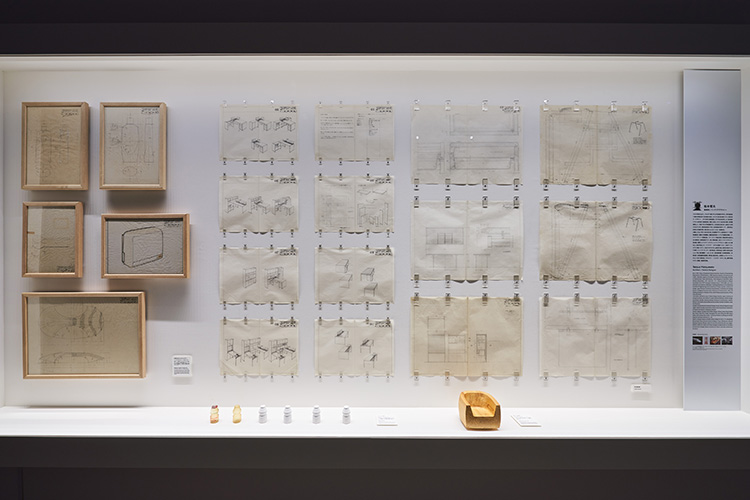

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)(手前)ブルーノ・ムナーリ展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)アキッレ・カスティリオーニ展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)(手前)エンツォ・マーリ展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)オトル・アイヒャー展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)マックス・ビル展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)ディーター・ラムス展示風景

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

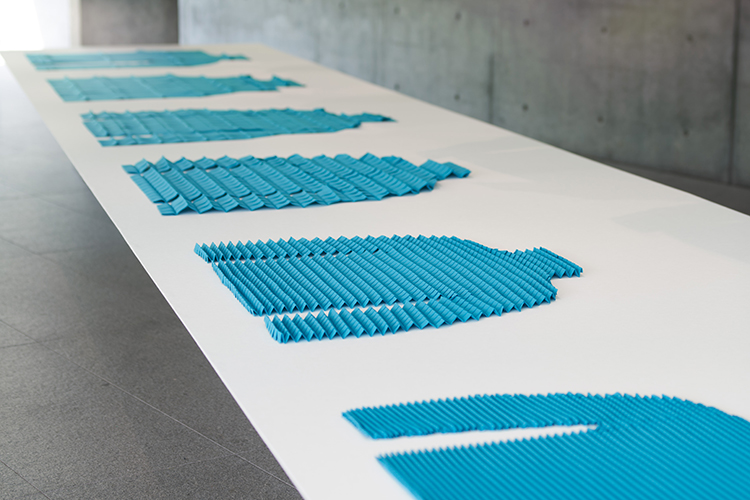

ギャラリー3では、2025年10月1日(水)から11月24日(月・祝)まで「TYPE XIII Atelier Oï project by A-POC ABLE ISSEY MIYAKE:一枚の布から生まれる、新しい光のかたち」を開催しています。

建築やプロダクトデザインなど、スイスを拠点に多岐にわたる分野で活躍するデザインスタジオatelier oï(アトリエ・オイ)と、異分野や異業種との協業を通じてこれまでにない服づくりを探求しているA-POC ABLE ISSEY MIYAKE。本展は、デザインに対する思想やアプローチに共鳴した二者が協業して生まれた、「一枚の布」と「一本のワイヤー」を融合させた新たな照明器具シリーズを展示しています。来日したatelier oï共同設立者パトリック・レイモンは、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEを率いるデザイナー宮前義之とそのチームとの協業について「徹底的に素材に向き合うという共通点のもと、『ワン・チーム』として活動してきた」と語りました。

会場は、二者のインタビューと制作風景の映像から始まります。そしてギャラリーでは、二種類の白い照明器具のシリーズが効果的にインスタレーションされています。一つ目、ポータブル型の「O Series」のシェードには、atelier oï が構造設計を手掛けた楕円形のワイヤーフレームと、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEの服づくりに活用されているリサイクルポリエステルをベースにした「Steam Stretch」素材が使われています。Steam Stretchは、一枚の布にデザイン要素をあらかじめ織り込み、熱を加えることで意図した部分の布を収縮させ、繊細で立体的なプリーツ形状のテクスチャーを生み出す独自の技術です。二つ目の「A Series」は、A-POCを象徴する無縫製ニットによる照明シリーズで、ペンダント型照明器具のプロトタイプを展示しています。このシリーズでは、チューブ状のニット生地にあらかじめシェードの形状が編み込まれており、フレームとなるワイヤーを挿入することで、立体的なフォルムに変化します。さらに、連続して編まれたシェードは、カットする位置によって、シングル、ダブル、トリプルなど、空間に合わせてさまざまな形状や大きさに仕上げることができます。A-POCならではの遊び心に溢れたデザインが特徴です。

本展会期中、21_21 NANJA MONJAでは、特別にA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのプロダクトを販売しています。ぜひお立ち寄りください。

© ISSEY MIYAKE INC.

2025年3月7日(金)から6月15日(日)まで開催した企画展「ラーメンどんぶり展」の記録映像を21_21 DESIGN SIGHT公式 Vimeoアカウントにて公開しています。

映像:渡辺 俊介

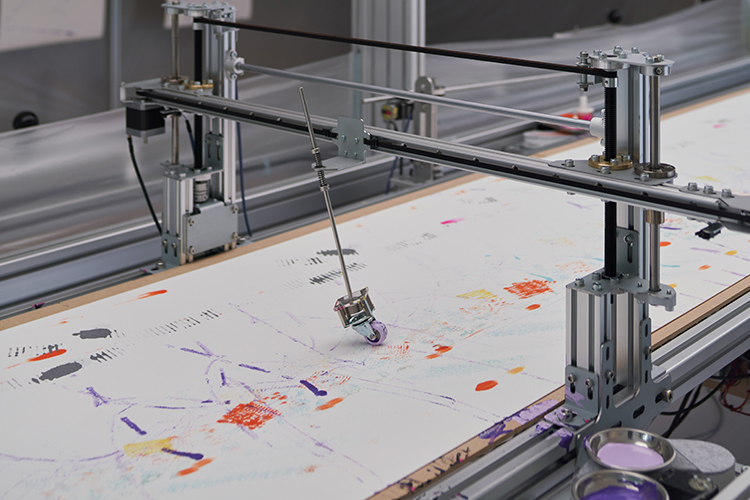

ギャラリー3では、2025年8月9日(土)から28日(木)まで「GOOD PRINTER」を開催しています。

21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3に一歩踏み込むと、内側の床も柱も養生されたような薄いシートに覆われ、まるで工場に迷い込んだような空間が現れます。そしてその中央には、金属の支柱に囲まれた細長い装置が横たわり、ゆっくりと動きながらキャンバス布に様々な模様をプリントしていきます。この「工場」を立ち上げたのは、「いいもの」を探求し、遊び心にあふれた独自の雑貨開発に取り組むブランド、GOOD GOODS ISSEY MIYAKE。プリント装置の開発を手がけたのは、前例のないものづくりに取り組み続ける、エンジニア集団nomenaです。

2018年にスタートしたGOOD GOODS ISSEY MIYAKEは、専門分野が異なるメンバーが集い、ものと使い手の関係性に目を向けたものづくりをする中で、実験的な発想からデザインを行っています。生活や作業場の中にある日常的なものを使って、生地にプリントする実験から始まった本展では、nomenaが開発した独自の技術で生地にプリントを描き続ける装置「GOOD PRINTER」を会場の中央に置き、その稼働中に来場者が少しずつ関わることで、偶然性のある布を作ることにしたのです。

装置は開館日の毎日13:00から17:00の間に稼働し、1〜2日ごとに図柄のついた布ができます。通常の工場とは違い、同じ図柄が再びプリントされることはありません。生地はそのまま会場内で乾かされ、のちにプロダクトに使用される予定です。また本展会期中、21_21 NANJA MONJAでは、特別にGOOD GOODS ISSEY MIYAKEのプロダクトを販売しています。ぜひお立ち寄りください。

プロフィール

nomena

2012年、武井祥平により設立。日々の研究や実験、クリエイターやクライアントとのコラボレーションを通して得られる多領域の知見を動力にして、前例のないものづくりに取り組み続けている。近年では、宇宙航空研究開発機構JAXAなど研究機関との共同研究や、東京2020オリンピックにおける聖火台の機構設計などに参画。主な受賞歴に、2024毎日デザイン賞、第25回文化庁メディア芸術祭アート部門優秀賞、21年Penクリエイター・アワード、17年DSA日本空間デザイン賞金賞、日本サインデザイン賞優秀賞、12年MOTブルームバーグ・ヴィリオン・プロジェクト[公募展]メディア・パフォーマンス部門グランプリなど。

© ISSEY MIYAKE INC.

撮影:吉村昌也

ギャラリー3では、2025年7月10日(木)から8月3日(日)まで「FLY WITH IM MEN」を開催しています。

三宅一生の「一枚の布」というフィロソフィーに基づいたものづくりを追求するメンズブランド、IM MEN(アイム メン)による本展は、真っ白な布から始まります。これは、その前に展示された軽やかなコート「FLY」のボタンを外して広げたもの。「耳」と呼ばれる織物の端までそのまま衣服として表現したその造形だけでなく、部分植物由来と中空糸のポリエステル糸を使い、シワになりにくく軽さも追求したテキスタイルの技術も重要なプロセスです。そして続く3つのコート、人工ムートンに箔プリントを施した「METALIC ULTRA BOA」、100%植物由来のポリエステルを基材とした人工皮革スエードによる「HERON」、伝統技法の絣染めを現代的に表現した「KASURI」でも、「FLY」同様に「一枚の布」からの驚くような造形が追求されており、実物とともに映像で見ることができます。

技術とデザイン、クリエイションが一体となったものづくりを目指すIM MENデザインチームによるこれらの衣服は、2025/26年秋冬パリ・ファッション・ウィークで発表され、パリで3日間一般公開されたものの一部です。会期中は、毎週土曜日と日曜日の15時より、デザインチームによるギャラリーツアーが開催されます。ものづくりの可能性に触れ、体感していただけるこの機会に、ぜひお越しください。

© ISSEY MIYAKE INC.

写真:吉村昌也

2025年7月4日、いよいよ企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」が開幕します。

自然災害はいつどこで発生するか、確実にはわかりません。しかし災害から目を背けなければ、今やるべきことや、考えるべきことが見えてくるのではないでしょうか。

本展では、そもそも災害とはなにかという視点から、データビジュアライゼーションをはじめとしたリアルな状況把握や、防災に関するプロダクト、災害をきっかけに生まれたプロジェクトなど、人々が直面してきた自然災害とその周辺を広く見つめ直します。そのうえで、改めて向き合いたい、いくつもの「問い」を会場に散りばめます。あらかじめ想像しておけば、未来は少し変えられるかもしれません。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

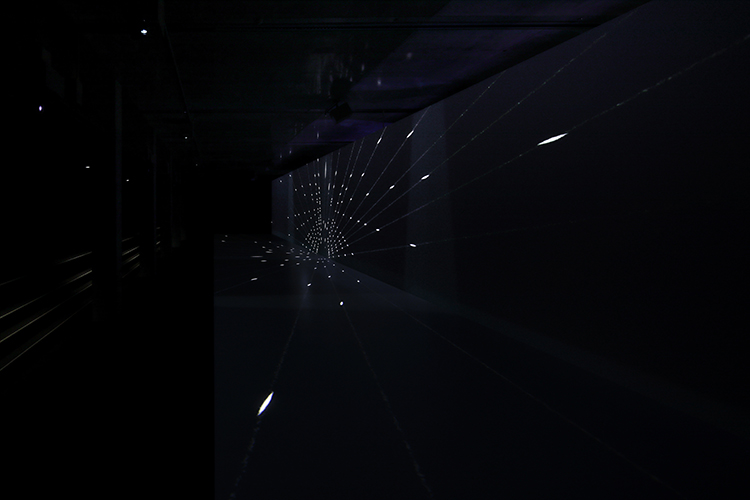

会場風景(ギャラリー2)

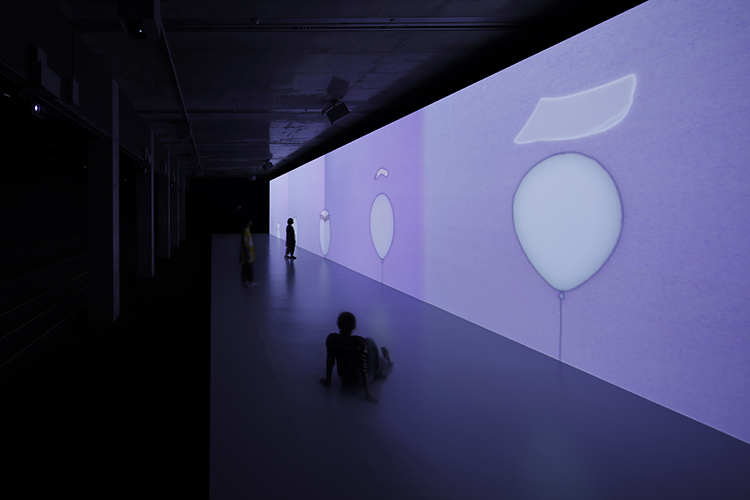

会場風景(ギャラリー2) 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー) 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー) 会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)柴田大平「防災グラデーション」

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)siro+石川将也「そのとき、そのとき、」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)日本郵便株式会社+寺田倉庫株式会社「防災ゆうストレージ」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)バリューブックス「ブックバス」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2) 会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)トラフ建築設計事務所+石巻工房「Maker Made Since 2011.3.11」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)WOW「みんなは、どうする?」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)WOW「みんなは、どうする?」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)佐竹真紀子「Seaside Seeds」「風景のつづき」「おばちゃんコーヒーはじめました」

会場風景(ギャラリー 2 出口)

会場風景(ギャラリー 2 出口)津村耕佑「FINAL HOME」

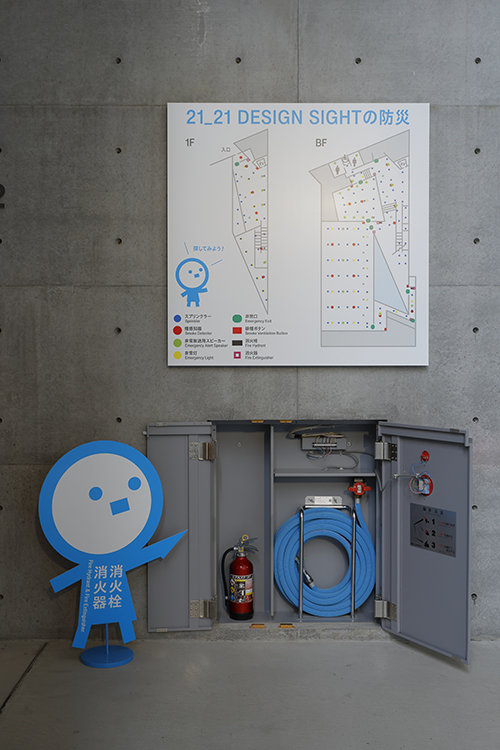

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)中村至男「21_21 DESIGN SIGHTの防災」

会場風景(サンクンコート)

会場風景(サンクンコート)veig「蒸庭」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

2024年9月27日(金)から2025年2月16日(日)まで開催した企画展「ゴミうんち展」の記録映像を21_21 DESIGN SIGHT公式 Vimeoアカウントにて公開しています。

映像:渡辺 俊介

ギャラリー3では、2025年3月19日(水)から31日(月)まで「ジオ・ポンティの眼:軽やかに越境せよ。」を開催しています。

1本のスプーンから高層ビルまでデザインし、 部分から全体まで統合的に捉える「眼」を備えていたジオ・ポンティ(1891 - 1979)は、20世紀イタリアを代表する建築家です。ミラノの「ピレリ高層ビル」の外装の一部を、手間をかけてモザイクタイルで仕上げるなど、大量生産品と手仕事が混在した温かみのあるデザインを数多く手がけています。空間を彫刻作品のように考えるポンティは、照明家具、壁のタイル、食器まで手がけ、家具はいまでも復刻され販売されています。

ミラノのデッツァ通りの集合住宅にあったポンティの自宅は、約110m2の広さを緩やかに仕切るオープンスタイルのインテリアで、彫刻家ファウスト・メロッティが制作したストライプの床タイルと、グラフィックの天井によって視線に広がりを与える工夫がなされていました。本展では、自宅インテリアの一部の再構成を試み、Molteni&Cが復刻したチェアに座りながらポンティの世界観を体験できます。また、60年もの多岐にわたる仕事を振り返るグラフィカルな大パネルと合わせて、1927年リチャード・ジノリ制作の磁器や、ポンティのオリジナルスケッチ、1928年にポンティが創刊した建築誌「ドムス」創刊号特別復刻版の表紙、カトラリーやドアハンドルなどの現行品プロダクト、復刻されたタイルなどをご覧いただけます。

6,400の人々との間で交わされた9万9,900通もの書簡がアーカイブに残るポンティの手紙の多くに、チャーミングなイラストが添えられていたといいます。本展では、日本の上松正直氏に送られた手紙が特別に初公開されています。人の心を動かす名人でもあったポンティが、家族や友人を愛し、人生を愛した生き方に会場でぜひ触れてください。

Photo: Satoshi Nagare

2025年3月7日、いよいよ企画展「ラーメンどんぶり展」が開幕します。

岐阜県の東濃地方西部を中心とした地域でつくられる陶磁器の総称、美濃焼。実は日本のラーメン丼の90%は美濃焼です。2012年に始まった美濃焼に関するプロジェクトのひとつ、「美濃のラーメンどんぶり展」をきっかけとした本展では、プロジェクト開始から続く「アーティストラーメンどんぶり」に新作10点を加えた、全40点のオリジナルラーメン丼を展示。また、建築家・デザイナー3組の設計による「ラーメン屋台」や、「ラーメンと丼の解剖」、ラーメンの文化や歴史、器の産地である東濃地方の風土や環境、歴史について紹介します。

「ラーメン」を「器」からひもとくことにより、慣れ親しんだ日常の世界が、どのような要素で成り立ち、そこにどのように人やデザインが関わっているのかを発見し、その面白さを味わっていただく機会となれば幸いです。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)「MINO COSMOS」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)「ラーメンの歴史と現在」

岡 篤郎「ラーメン屋の気配」(手前)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)加賀保行「ラーメンどんぶりコレクション」

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)「ラーメンと丼の解剖」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)TONERICO:INC.「おかもち屋台」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)中原崇志「リースパネル屋台(1800+2700)×900」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)竹中工務店(正田智樹、海野玄陽、松井優香、森 唯人)「Nomad Roof(ノマド ルーフ)」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)「伝統技法ラーメンどんぶり」

会場風景(ギャラリー2 出口)

会場風景(ギャラリー2 出口)「『土のデザイン』の未来」

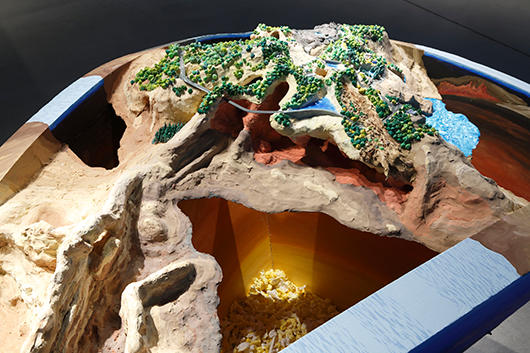

会場風景(サンクンコート)

会場風景(サンクンコート)veig「どん景」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)「丼自慢」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

2025年1月8日(水)に開催された企画展「ゴミうんち展」関連プログラム、Instagram Live「糞驚異の部屋ってなに?」のアーカイブ動画を21_21 DESIGN SIGHT公式Instagramアカウントにて公開しています。

* 映像や音声に一部乱れがございます。また、本動画配信は予告なしに終了する可能性があります。ご了承ください

ギャラリー3では、2024年12月14日(土)から12月26日(木)まで「米と藁。しめ縄職人 上甲 清 展—ともに生き、時を紡ぐ。」を開催しています。

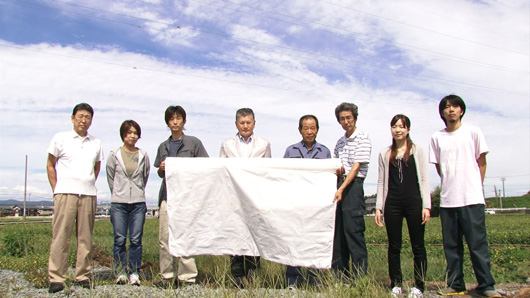

愛媛県西予市で半世紀以上もの間、しめ縄職人として活動する上甲 清は、手植えの田植えから稲刈りまで、しめ縄専用の稲を自ら栽培し、それを藁にし、丹精込めてしめ縄作品をつくっています。しめ縄を人生にしている祖父・清の作品や生活と、その活動を取り巻く環境や文化を伝えようと「孫プロジェクト」を立ち上げた孫・智香。そして彼らに共感した、インテリアスタイリストの作原文子率いるMountain Morningが、本展を企画しました。

愛媛を訪れた際にこの活動や作品を知り、興味を持っていた作原は、やがて作業場をたびたび訪れ、田植えや稲刈りに参加し、上甲の人柄を知れば知るほど、彼が守ってきた藁文化を何かカタチ にして残さなければという気持ちが強くなっていったと言います。さらにその思いに賛同した写真家や映像作家などの仲間が記録を残していきました。

会場では、西予市の豊かな水田と山の情景、上甲の稲作としめ縄つくりの様子や、しめ縄が納められた地元の神社の風景の写真が空間を彩る中、上甲によるしめ縄作品「宝結び」「めがね」「えび締め」、制作に使用している藁や「わらじ」などの藁細工を見ることができます。また、稲作文化を象徴するように展示された「わらぐろ」の前には、上甲の作業場を再現したスペースが置かれています。ここでは一般公開前日に、数時間かけて上甲が大きなしめ縄制作を実演しました。完成した作品は、会期中に展示されています。

他にも、上甲の制作道具の写真や、地元の若手木工作家による椅子などと合わせて、制作風景を取材した映像をご覧いただけます。会場の入口付近には、購入できる作品がありますので、ぜひ手にとって愛媛の米と藁の文化を自宅にお持ち帰りください。

撮影:近藤沙菜

2024年3月29日(金)から9月8日(日)まで開催した企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の記録映像を21_21 DESIGN SIGHT公式 Vimeoアカウントにて公開しています。

映像:渡辺 俊介

ギャラリー3では、2024年10月25日(金)から11月24日(日)まで「Ronan Bouroullec: On Creative Session」を開催しています。

2013年にスタートしたブランド、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE(オム プリッセ イッセイ ミヤケ)は、イッセイミヤケを代表する技法のひとつである「製品プリーツ」を背景に、着る人の多様性に寄り添う、普遍的で新しい日常着を提案しています。シワにならず、乾きやすく、軽やかな着心地を実現したプロダクトとしての衣服は、身体に馴染み、着る人の個性を引き出します。

デザイナー/アーティストのロナン・ブルレックは、家具、照明、空間、建築や展示など幅広い分野において、世界中の美術館やデザイン界に高く評価されていいますが、デザイナーとしての活動のほかに、日常生活の一部(ライフワーク)としてドローイングを続け、デザイン活動のインスピレーションとなっています。

本展は、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKEがパリで発表した2024/25年秋冬コレクションアイテムを製作するプロセスと、ロナン・ブルレックの創作活動、二つのものづくりに焦点を当てた動画で構成されています。

会場は5つのゾーンに分かれています。1つ目に出会うのは、「プレス加工とドローイング」。折りたたんだまま、位置を工夫してシャツに転写したドローイングが、着用時に思いもよらぬ形で現れるシャツのプロセスです。同じゾーンの「プリーツとドローイング」では、ドローイングの余白を衣服の形に活かし、プリーツ素材の特徴が原画の動的な要素を引き立たせる様子が見られます。映像はプリーツの工房の様子です。

2つ目のゾーンは、「刺繍、ゴブラン織とドローイング」。ブルレックのドローイング作品から、ボールペンで描かれたシリーズの線の豊かさをテキスタイル上で表現するため、刺繍とゴブラン織でそれぞれ製作したプロセスから、試作を見ることができます。映像は刺繍工場です。

3つ目は、「シルクスクリーンプリントとドローイング」です。原画の色彩を表現する技法の一つとして用いたシルクスクリーンプリントで、実際に使用した版の一部とともに、試行錯誤した色合いのプロセスと、染色工場の映像が展示されています。

4つ目の「ブルレック氏のドローイング」では、ここまで見てきた衣服との取り組みの原画に立ち戻ります。散歩をするように毎日描かれ、目的や完成イメージもないというドローイングの数々と、アトリエの日常を映像で見ることができます。

最後は、映像「Ronan Bouroullec: On the Wilds of Creativity」です。各地での製作の様子とともに、この協業についてブルレック自身が語る言葉を聞くことができます。

ブルレックという個人の作品の力が、企業のどのような考え方で、どういう手法によって製品になるのか、また新しい魅力を作り出すために、お互いがどのように敬意を持ってものづくりを行うのか。壁面にディスプレイされた、協業の結果として実際に販売された美しい衣服たちを見ながら、ぜひ会場で想像を巡らせてみてください。

©︎ ISSEY MIYAKE INC. 撮影:吉村昌也

2024年9月27日、いよいよ企画展「ゴミうんち展」が開幕します。

世界は循環しています。ひとつのかたちに留まることなく、動き続け、多様に影響し合い、複雑に巡っています。その結果、いわゆる自然界においては、ゴミもうんちもただそのまま残り続けるものはほとんどありませんでした。しかし、いま人間社会では、その両者の存在は大きな問題となっていますし、文化的にもどこか見たくないものとして扱われています。

本展では、身の回りから宇宙までを見渡し、さまざまな「ゴミうんち」を扱います。そして、ゴミうんちを含む世界の循環を 「pooploop」 と捉えます。これまで目を背けてきた存在にもう一度向き合うと、社会問題だけではないさまざまな側面が見えてきました。決して止まることのないこの世界。欠けていたパーツがピタリとはまると、きっと新たなループが巡りはじめます。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)「糞驚異の部屋」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)蓮沼執太「pooploop un-copositions」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)松井利夫「サイネンショー」

会場風景(ギャラリー2 出口)

会場風景(ギャラリー2 出口)吉本天地「気配 - 存在」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)竹村眞一「未来を覗く窓」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

ギャラリー3では、2024年9月20日(金)から10月14日(月・祝)まで「六本木六軒:ミケーレ・デ・ルッキの6つの家」を開催しています。

ミケーレ・デ・ルッキは、イタリアに生まれ、1970〜80年代には前衛的なデザイナー集団「アルキミア」、「メンフィス」の中心的人物の一人として活動したのち、世界的に建築や家具を手がけてきました。一方で、20年以上にわたり、手を動かしてドローイングや絵画、木彫の制作に取り組み、それが建築形態の本質を追求する原動力になってきたと言います。

会場のエントランスには、デ・ルッキ自身が木材を切ったり、職人がブロンズの鋳造や台座となる丸太の加工をする様子を写した制作課程の映像が展示され、デ・ルッキのメッセージを聞くことができます。

「ロッジア」は風を通し、光を通す透明な家だと語るデ・ルッキ。「それらは、住宅の人工的で空調された環境と、自然のオープンスペースとの間の中間の建築物であり、特徴は異なりますが、東洋と西洋の両方に共通しています。このロッジアは今日、人間と自然との新たな関係の象徴であり、イタリア文化と日本文化を結び付けています。」

会場の奥に展示された、ヴィクトル・コサコフスキー監督による美しい制作風景の映像を通じて、デ・ルッキの哲学を知ることもできます。

デ・ルッキは言います。「私の仕事はデザインすることであり、デザインとは全身全霊で未来に飛び込むことを意味します。若い頃、私は自分のエネルギーを注ぐ分野を一つ選べないことに非常に苦しみました。私は自分が急進的な建築家の一人であることに気付き、建築家は家を建てるのではなく、行動を促すのだと言って、建築家の伝統的な考え方に異議を唱えました。デザイナーとしては、機械で作られたものの完璧さと単調さが気に入りませんでした。私は画家になり始めましたが、さらに、木で彫刻を始め、彫刻家になりました。今ではそれだけでは物足りなくなり、小説を書いています。そして、方向転換を50年以上経て、この優柔不断さがどれほど幸運だったか、そして空間や物の世界をさまざまな角度から取り組むことをどれほど楽しんでいたか、私は驚きをもって気づきました。三宅一生さんも制約や限界のない創作の世界を体験したからこそ、きっと私のことを理解してくださったはずです。」

1980年代に初めて日本で出会い、それ以来親交を深めてきたデ・ルッキと三宅が、2018年に交わした会話がきっかけで企画された本展の裏には、二人の友情がありました。ぜひ会場でデ・ルッキの想いを感じてください。

会場風景 「ブロンズ・ロッジア 1」ブロンズ(2024)

会場風景 「ブロンズ・ロッジア 1」ブロンズ(2024)

ヴィクトル・コサコフスキーによる映像作品の展示風景

ヴィクトル・コサコフスキーによる映像作品の展示風景 ミケーレ・デ・ルッキと「ブロンズ・ロッジア 3」ブロンズ(2024)

ミケーレ・デ・ルッキと「ブロンズ・ロッジア 3」ブロンズ(2024)

撮影:吉村昌也

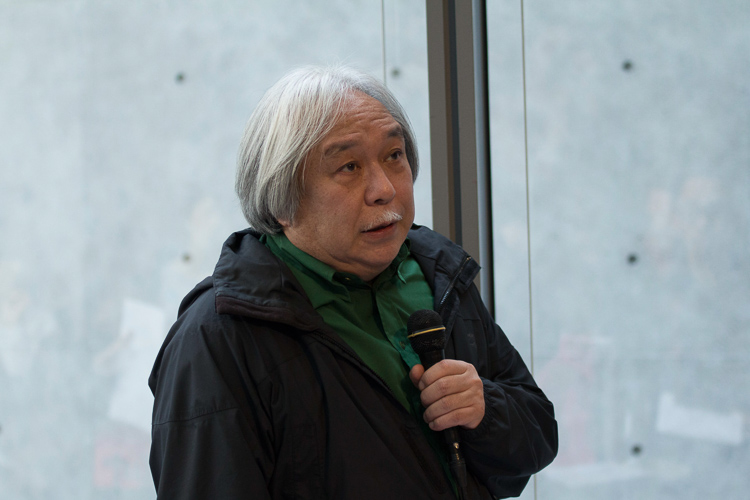

2024年7月19日、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、トーク「稲見昌彦×遠藤麻衣子×山中俊治」を開催し、本展に参加する稲見昌彦、遠藤麻衣子と本展ディレクターの山中俊治が、それぞれの視点から研究や制作活動について語りました。

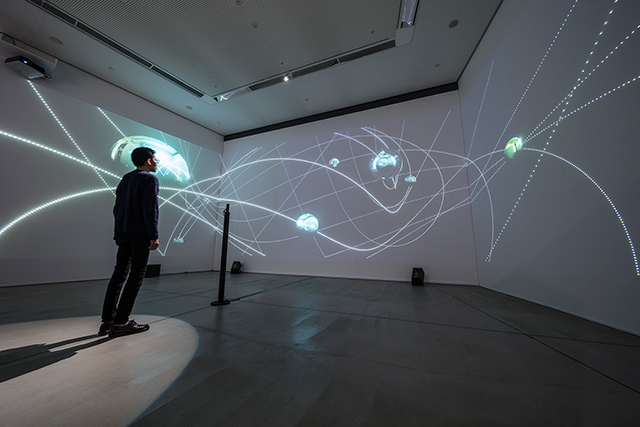

稲見が研究総括を務める研究者・学生スタッフら約100人による「稲見自在化身体プロジェクト」では、人間が物理/バーチャル空間でロボットや人工知能と「人機一体」となり、自己主体感を保ったまま自在に行動することを支援する「自在化身体技術」を研究開発、またそれらが認知、心理、神経機構にもたらす影響の解析も行いました。稲見と以前からよく話をしており、身体拡張に興味を持っていた山中は、このプロジェクトで人が装着して動くロボットを、研究室の共同研究として制作することになりました。こうして完成した、ダンサーが最大4本のロボットアーム「自在肢」をつけて踊る映像は、インターネット上で話題となりました。「重さ最大14kgの自在肢を装着したダンサーは、1時間動き続けられます。それは、振りの動きで身体と機械の協創関係が生まれるからです。身体の拡張がクリエイティビティの拡張に繋がり、その美しさによりリアリティが生まれたことに驚いた」と稲見は話します。

会場風景 山中研究室+稲見自在化身体プロジェクト「自在肢」撮影:木奥恵三

会場風景 山中研究室+稲見自在化身体プロジェクト「自在肢」撮影:木奥恵三©︎JST ERATO INAMI JIZAI BODY PROJECT

稲見自在化身体プロジェクト+遠藤麻衣子「短編映画『自在』」

稲見自在化身体プロジェクト+遠藤麻衣子「短編映画『自在』」©︎ 3 EYES FILMS, JST ERATO INAMI JIZAI BODY PROJECT

一方、プロジェクトの研究活動を文化的な領域に届けるアウトリーチを目的として、映画監督の遠藤がこのプロジェクトを取材し短編映画作品を撮ることになります。ドキュメンタリーとファンタジーが同居すると評されるこれまでの作品で、海外の映画祭などでも高い評価を受けている遠藤は、作品制作において、テクノロジーと映像の関係を意識してきたと言います。遠藤は、稲見の研究室など5つの研究室で実験を体験し、研究者たちとの対話を通じて、身体拡張の技術への興味と同時に、言葉では表し難い身体の感覚的なものをどう映像で感じさせるのかに取り組んだと振り返ります。科学の伝え方として、言葉での解説を超え、身体や心の共感や違和感を映し出して欲しいと考えていた稲見は、完成した映画『自在』を、個人の体験である「触感的」な映画という感想を持ったと言います。

遠藤の元には、映画を観た人たちから、「ディストピアに思えた」から「ワクワクした」まで、全く違う種類の感想が届いていると言います。遠藤にとっても、稲見の研究する「自在」は、相反する感覚や世界観を複雑に感じさせるもので、映画『自在』についてもそのボーダーは観る人が決められると考えています。映画に登場する装着ロボット「自在肢」と「三つ目のメガネ」をデザインした山中は、映画の主人公の自由さが不自由さにも見える面白さを挙げ、何かの不自由さをテクノロジーが解消しても、本当の自由にはならず次の開発が求められてきた歴史から、「自在」は常に未来に繋がると言います。稲見は、人が自身の成長を感じる喜びは人類史上おそらく不変のことであり、さらなる能力の向上をそれぞれが求めていくことにより多様性が生まれ、「自動」ではなく「自在」と名付けた研究の価値となっていくと今後の研究への期待を込めて語りました。

会場からは質問も多く寄せられ、山中のスケッチ実演など見どころの多いトークとなりました。

左から山中、稲見

左から山中、稲見* 企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」では、稲見自在化身体プロジェクトの実物の「自在肢」やダンスの映像と、映画『自在』より本展のための特別エディションをご覧いただけます

* 映画『自在』は、2024年8月16日までシアターイメージフォーラムで特別上映されています

https://www.jizai-film.com/

2023年11月23日(木)から2024年3月10日(日)まで開催した企画展「もじ イメージ Graphic 展」展 の記録映像を21_21 DESIGN SIGHT公式 Vimeoアカウントにて公開しています。

映像:渡辺 俊介

2021年に開催した企画展「ルール?展」と、2023年に開催した企画展「The Original」から、それぞれ関連書籍が発売されました。ぜひ21_21 NANJA MONJAの店頭で手に取ってご覧ください。

『ルール?本 創造的に生きるためのデザイン』

著者:菅 俊一/田中みゆき/水野 祐

出版社:フィルムアート社

発売日:2024年5月18日(土)

価格:2,400円(税別)/2,640円(税込)

頁数:320頁(四六判変形・並製)

装丁:UMA/design farm(原田祐馬・山副佳祐)

詳細:https://www.2121designsight.jp/program/rule/relation

『The Original 時代を超えるプロダクトデザインの系譜』

著者:深澤直人/土田貴宏/田代かおる

出版社:青幻舎

発売日:2024年7月25日(木)

価格:4,500円(税別)/4,950円(税込)

頁数:232頁(A5変・上製)

言語:日本語、英語

デザイン:飯田将平+佐々木晴(ido)

詳細:https://www.2121designsight.jp/programl/original/relation

企画展「The Original」の関連書籍発売に合わせて、2023年5月22日(月)に開催された関連プログラム、トーク「並はずれた、独創の力。」の記録映像を公開します。

* 映像や音声に一部乱れがございます。また、本動画配信は予告なしに終了する可能性があります。ご了承ください

トークの概要をお読みになりたい方はこちらからご覧いただけます。

DOCUMENTS「トーク『並はずれた、独創の力。』を開催」

2024年5月31日(金)、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、参加作家、ELEMENT GALLERYによるトーク「架空のギャラリーの歩き方」を開催しました。

ELEMENT GALLERYとは、リアルとフィクションを横断するオンライン上にある架空のギャラリーです。企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の会期中、同時開催という形で、関連展示を行っています。

ELEMENT GALLERYのウェブサイト https://elementgallery.net/ja/home

ELEMENT GALLERYのウェブサイト https://elementgallery.net/ja/home

その構想は、2020年4月から始まりました。オンラインでしかものごとを発表できなかったパンデミック期間中、世界でオンラインギャラリーもいくつか誕生しました。それらを見ながら、ギャラリーというからには空間性の体験が大切なのではないか、と感じた角尾 舞(ELEMENT GALLERY主催者)から大野友資(ELEMENT GALLEY建築設計)に話をもちかけたことがきっかけだったと言います。展示空間は架空ですが、展示物は本物を扱う、ということをコンセプトにしています。会場となっているのは、旧築地市場をモチーフに、架空世界でリノベーションした場所。2023年1月に開催した第一回企画展に続き、今回は第二回目の展覧会開催という位置付けです。

左から、角尾、大野、柴田

左から、角尾、大野、柴田まず初めに大野から、ELEMENT GALLERYの空間設計について説明をしました。会場の中をウォークスルーするのではなく、断片的な映像をつないで、脳の中で補完しながら空間を体験していくこと。さらに、もう存在しないものを増改築していくことを考えたと言います。築地市場はかつて搬入のための列車が通っていた名残で、線路に沿う形で建屋がR状になっていました。機能から生まれたそのような形を生かし、同心円状にギャラリーが無限に拡張していくというストーリーをつくり、空間化しています。

角尾と大野が共に好きだというアルゼンチンの小説家、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの書く物語は、リアルとフィクションが行き来するような世界で映像化ができないと言います。ボルヘスの小説を例に挙げながら、架空の建築の空間性をどうやって表現できるのかについて、哲学者なども交えながら話し合いを重ねていきました。

左から、角尾、大野、柴田、杉原、香田

左から、角尾、大野、柴田、杉原、香田

続いて、本展示のために完全CGの映像作品を制作した柴田大平が、展示している映像について説明します。映像の中では、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に展示されているロボットたちが自由に空間の中を動き回っています。柴田は、有機物のない世界でロボットが生活しているという想定だが、そこには風が吹いたり太陽が動いていたりと、環境そのものはちゃんとリアルにすることを考えたと話します。差し色としてロボットに赤を加えたのも柴田のアイデア。水玉模様を加えたのは、完全な銀色にしてしまうと回転していることがわからないからだと説明しました。

驚くべきことに、映像制作にあたって柴田は、ロボットの実物を手に取ることなく、設計者から渡されたデータと参考動画だけを見て、その動きを本物の通りに再現したと言います。これには依頼をした角尾も非常に驚いたそう。元々メカニズムが大好きだった柴田は、データからその構造を紐解いて映像に落としこんだのです。

柴田は映像を制作しながら「どうしてこんな構造がデザインできるのか」と驚き、それが映像の中で動いた時には感動したとのこと。一方、展示作品の一つ「Ready to Crawl」をデザインした杉原 寛も、完成した柴田の映像を見てその再現性に驚いたと繰り返しました。自身がデザインしたロボットたちの本当の姿は、実は柴田が制作した架空の世界にあったのではないかとすら感じたと話しました。

杉原は、こういうふうに動いたらおもしろい、という理想の動きが頭にまず浮かび、それを形にしていきますが、現実のものにする段階でいろいろな制約によって動きは制限されます。柴田の映像の中にあるロボットたちは、杉原の頭の中に最初に浮かんだ動きを見事に再現しているというのです。さらにはそれらはリアルと同じプロセスや機構をもって制作されているため、架空の世界にも関わらず、嘘がないという点でも杉原を感動させました。

角尾が千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)に確認したところ、ELEMENT GALLERYで展示されているfuRoのロボット「Halluc IIχ」に関しても、すべてロボットが実際にできる動きで再現されていました。

杉原は自身のデザインしたロボットの構造についても説明を加えました。杉原のデザインは、3Dプリンターから出てきたら組み立て不要で、モーターを入れればそのまま歩くことができるようなロボットをつくりたい、というところから始まりました。3Dプリンターは加工の精度があまり高くないため、少ない部品で動かせる構造が必要です。まずは「歩けること」を目標に、3Dプリンターでしかつくれない一体整形のデザインを考えたと話しました。

続いてサウンドデザインを担当した作曲家の香田悠真が、映像の音について説明します。音の制作にあたってまず香田は、ロボットは不器用で不完全で、かわいくなければならないだろうと考えていました。そこで、モーター音や動作音に加えて、スターウォーズに出てくるR2-D2のような音を加え、かわいさを表現したと話しました。動作音は香田の想像によるもので、羽虫の足音やペンの音などからとっていますが、杉原によるとリアルに近いとのこと。大野は、架空とリアルを混ぜる上で実は音の存在が重要であると続けました。

柴田は、映像でロボットが失敗するシーンを意識的に盛り込んでいると言います。壁にぶつかってそれ以上進めないとか、転ぶ、落ちる、など、完璧と見せかけて失敗する、そういう瞬間に生物感を感じると説明しました。リアルの展覧会場ではロボットたちは動かず、かっこいい姿を見せていますが、杉原は、逆に失敗しているところにリアリティを感じると話しました。

角尾はELEMENT GALLERYの今後について、無限に繋がり、増やせる空間の特性を活かして、増え続ける常設展示を行いたいと話し、架空のギャラリーの可能性について期待の膨らむトークとなりました。ぜひ本展と合わせて、ELEMENT GALLERYの展示をお楽しみください。

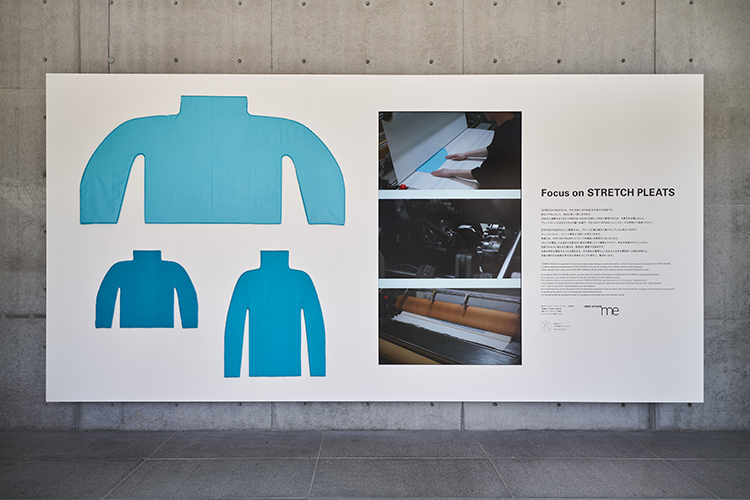

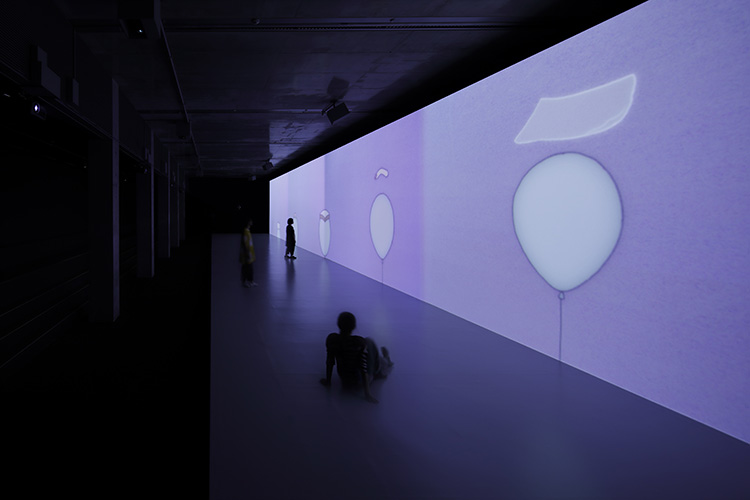

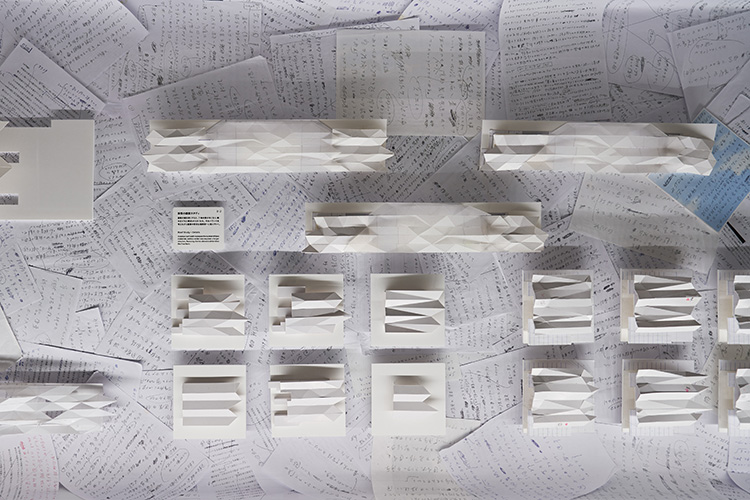

ギャラリー3では、2024年6月23日(日)まで「Focus on STRETCH PLEATS」を開催しています。

誰もが自由に楽しく着こなせる衣服を提案するブランドとして、2000年にスタートした「me ISSEY MIYAKE」を代表する素材、「STRETCH PLEATS」のプルオーバーの作り方の映像から本展は始まります。縦方向と横方向に2回プリーツをかけるために、製品の約3着分の大きさがあるプルオーバーが1枚ずつ丁寧に機械にかけられ、小さくなっていく様子は、会場に響くプリーツマシンのリズムと呼応して、見ていて飽きることがありません。

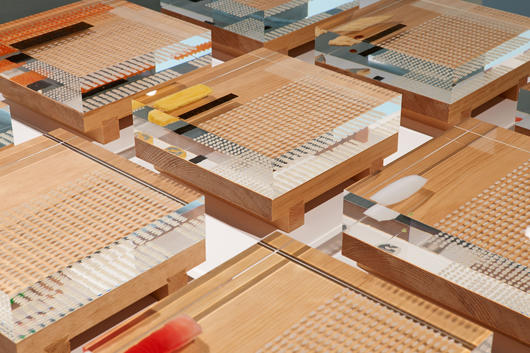

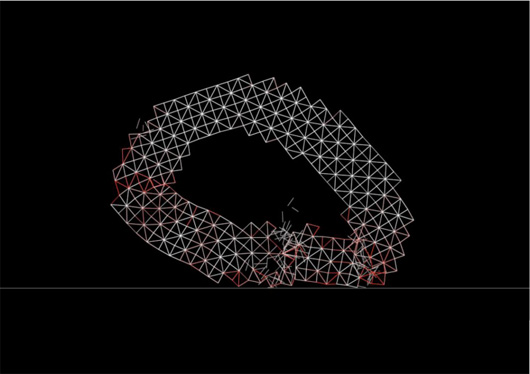

本展をディレクションするグラフィックデザイナーの岡崎智弘は、プリーツそのものを徹底的に観察し、見えてくる構造に着目することで、この素材によって生まれる形や布の動き、すなわち衣服そのものに備わる仕組みを知ることができると考えました。まず岡崎は、STRETCH PLEATSのプリーツ構造の「単位」を発見し、紙の模型にしました。そしてその「ひとつの構造」から生まれる動きを「動きの模型」にして観察し、横方向と縦方向の動きをコマ撮りアニメーションにしました。会場では撮影に使用した模型たちと映像をご覧いただけます。

会場の中央には、プリーツへの違うアプローチとして、STRETCH PLEATSの折り畳まれるサイズを少しずつ変えて観察できるよう、特別に作成した衣服が展示されています。そして奥の壁面では、衣服そのものを観察するべく、実際に販売されているプルオーバーのカラフルなラインナップを見ることができます。

最後の部屋では、岡崎が「動きの模型」を試す中で、プリーツから発展して生まれてきた多様な動きの形のスタディと、一部を使ったコマ撮りアニメーションを見ることができます。このアニメーションには、よく見るとわかる面白い仕掛けがありますので、ぜひ会場で発見してみてください。

本展では、岡崎が「創造的に観察する」と称する試みによって、衣服の特性を構成する小さな単位から、その単位の集積として生まれた大きな構造体へと視点が移ります。この素材を初めて見る来場者にとっても、慣れ親しんでいる作り手にとっても、衣服が織りなす表情がこれまでとは少し違って見えてくる展覧会です。

Photo: Masaya Yoshimura

2022年9月1日(木)から27日(火)まで、企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」に関連して、ISSEY MIYAKE KYOTOのKURAにて、KURA展 特別展示「写真家ウルフガング・フォルツがみた『クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"』」を開催しています。

©️ ISSEY MIYAKE INC. Photography: Keiji Okubo

©️ ISSEY MIYAKE INC. Photography: Keiji Okubo写真家のウルフガング・フォルツは50年以上前からプロジェクトの写真を撮り続けています。またフォルツは写真家としてだけではなく、いくつかのプロジェクトではディレクターもつとめ、実現における重要な役割を担いました。21_21 DESIGN SIGHTにて開催中の本展で展示されている写真の多くも、フォルツによるものです。

©️ ISSEY MIYAKE INC. Photography: Keiji Okubo

©️ ISSEY MIYAKE INC. Photography: Keiji Okuboクリストとジャンヌ=クロードの友人であり、二人からの熱い信頼のもと、短い期間しか存在しないプロジェクトの全てを記録することを託されたフォルツがみた「包まれた凱旋門」をご覧ください。

会期:2022年9月1日(木) - 27日(火)

会場:ISSEY MIYAKE KYOTO(京都府京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町89)

お問い合わせ:075-254-7540(ISSEY MIYAKE KYOTO)

下記ショップではKURA展と連動した特別展示を開催します。

2022年9月15日(木)から me ISSEY MIYAKE / AOYAMAにて

2022年10月1日(土)から ISSEY MIYAKE SEMBAにて

詳細はISSEY MIYAKE INC.の公式サイト(外部サイト)をご覧ください。

https://www.isseymiyake.com/ja/news/9692

2021年12月21日(火)から2022年5月22日(日)まで開催した企画展「2121年 Futures In-Sight」展 の記録映像を21_21 DESIGN SIGHT公式 Vimeoアカウントにて公開しています。

サウンド:evala、映像:渡辺 俊介

本展で紹介したFuture Compass Digitalは、引き続きお楽しみいただけます。

「Future Compass」とは、私たちが思い描く「未来」への羅針盤であり、未来に向けた「問い」を導き出すためのツールです。3層の円盤から構成され、21のキーワードを自由に組み合わせることで、自身のオリジナルの「問い」を導き出すことができます。

Future Compass Digital(撮影:吉村昌也)

Future Compass Digital(撮影:吉村昌也)Future Compass Digitalにアクセスし、くるくると回しながら3つの「言葉」を選ぶと、同じ「言葉」の組み合わせを選んだ「2121年 Futures In-Sight」展参加作家の「問い」と「インサイト」をご覧いただけます。

記録映像と合わせてお楽しみください。

* Future Compass Digitalの公開は終了しました

2022年6月23日、企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」に関連して、オープニングトーク「『包まれた凱旋門』の実現とこれから」をオンラインで開催しました。

本プログラムには、本展特別協力のクリスト・アンド・ジャンヌ=クロード財団から、ディレクターでありクリストの甥のヴラディミール・ヤヴァチェフ氏と、同財団ディレクターのロレンツァ・ジョヴァネッリ氏、展覧会ディレクターのパスカル・ルラン、モデレーターとして21_21 DESIGN SIGHT アソシエイトディレクターの川上典李子が出演しました。

クリストとジャンヌ=クロードの人生と、2021年にパリで実施された「包まれた凱旋門」について、また本展をつくり上げるプロセスや見どころについて語り合いました。

まず川上が、「包まれた凱旋門」プロジェクトの背景についてヴラディミールに問います。

「包まれた凱旋門」のプロジェクトの構想は、1961年にクリストが作成したフォト・モンタージュから始まり、60年の時を経てプロジェクトは実現しますが、驚くことに2017年に動き出したその認可の進行はとてもスムーズだったと説明しました。それは、1985年のパリでの大規模なプロジェクト「包まれたポン・ヌフ」が非常に素晴らしい記憶としてパリの人々に残っていたからだといいます。

続けて、実施にあたり乗り越えなければならなかった課題はどんなことだったのか、川上は問いました。

ヴラディミールは「世界的に有名なモニュメントを包むことは、価値を付けられないほどの重みがあった。また、2020年に他界したクリストが現場にいなかったため、その喪失感で気持ちを維持していくことが困難だった。」と述べました。

スタジオで「包まれた凱旋門」のドローイングを描くクリスト、ニューヨーク、2019年9月21日

スタジオで「包まれた凱旋門」のドローイングを描くクリスト、ニューヨーク、2019年9月21日(Photo: Wolfgang Volz ©2019 Christo and Jeanne-Claude Foundation)

次に、川上からロレンツァへ、活動を記録し、整理して伝えるアーカイブの仕事について尋ねました。

ロレンツァは2016年に実施されたイタリア・イセオ湖でのプロジェクト「フローティング・ピアーズ」に2014年から参加し、現場で活動する楽しさを知っていることに触れ、クリストとジャンヌ=クロードの作品の特性でもある"期間限定であること"が、美しさや素晴らしさをより一層濃厚にしてくれると語りました。

また、自身が担当しているアーカイブの重要性については、「作家や作品の情報はもちろん、アーティストの人生や、手がけてきた芸術を理解するための手がかりにもなる。今後の研究においても極めて重要な価値のある資料にもなり得る。」と述べました。そして本展では、本来知ることが難しい、プロジェクトに関わる人々の姿をきちんと伝えることが出来ていると続けました。

凱旋門の外壁の前面に布を広げている様子

凱旋門の外壁の前面に布を広げている様子(Photo: Benjamin Loyseau ©2021Christo and Jeanne-Claude Foundation)

最後に本展ディレクターのパスカル・ルランから、展覧会をつくりあげるプロセスを説明しました。本展への参加が決まった際にパスカルがまず行ったことは、クリスト・アンド・ジャンヌ=クロード財団から手に入れることのできる資料をすべて集め、それらに目を通すことでした。「パリの規模や包まれた凱旋門のスケール、制作のプロセス、またプロジェクトに関わる人々の技術を、説明文ではなく、視覚的に伝えられる展覧会構成を目指した。」と述べました。

会場風景(撮影:吉村昌也)

会場風景(撮影:吉村昌也)トーク終盤では、視聴者から三者への質疑応答も実施されました。今後の展望として、アラブ首長国連邦の砂漠に41万個のドラム缶を積み上げるという、1977年から進行中のプロジェクト「マスタバ」についても触れました。「包まれた凱旋門」プロジェクトと今後の二人の活動の紹介を通して、クリストとジャンヌ=クロードが大切にしてきたことをもうかがい知ることのできる、貴重な機会となりました。

「緊張と不安のなかにあるときこそがアートの出番。閉塞状態を切り拓いていくことができるのが、まさにアートの創造力なのです」。21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3で10月17日まで開催中の『横尾忠則:The Artists』展に際してのインタビューで、横尾はそう語ってくれた。

カルティエ現代美術財団の主催となり、21_21 DESIGN SIGHTは特別協力として関わっている本展で紹介しているのは、同財団と関わりの深いアーティストを横尾が描いた肖像画の数々だ。これまでの作品でも横尾は、自身の姿をはじめ、三島由紀夫や谷崎潤一郎、「自身のミューズ」と述べる原 節子など、古今東西の人物を描いてきた。また、瀬戸内寂聴の新聞連載「奇縁まんだら」の挿絵として巨匠作家の姿を表現、他にも日本の作家を描く肖像画シリーズも手がけてきた。

こうした横尾がパリのカルティエ現代美術財団のゼネラルディレクターであるエルベ・シャンデスからの依頼を受け、同財団を会場として個展として作品を披露したのは2006年のこと。その後、財団と関わりの深いアーティストの肖像画を描く機会も得て、すでに100名以上の人々を描いている。アーティスト、デザイナー、建築家だけでなく、音楽家や科学者、哲学者、映画監督も含まれるなど、同財団を巡る多彩な人々の存在は何とも興味深い。

と同時に、これほどまでに幅広い人々、一人ひとりとの特色をとらえる横尾の表現世界には驚かされてしまう。作品のサイズは全て同じであるものの、表現の手法は異なり、人物名の記載の手法も大胆なほどに違っている。「同じタッチ、同じスタイルで描くというのは僕にとってはものすごく難しいというか、ほとんど不可能なのです」。本展に際してのインタビューでの横尾のことばだ。

「一人ひとり人格も違いますから、絵の様式が変わっていくのは僕にとっては自然なこと。また今回のポートレイトに限らず、僕の絵はテーマごとに表現が変わり、10点描くと10のスタイルとなる。定めた主題のもとに自身の様式を続けるアーティストとは異なり、ひとつの作品を描き終わると次の表現はがらりと変わります」

こうも語ってくれた。

「いま描いた絵がすべてとは思わず、この次の表現があるんじゃないかと。そして次を描くと、いやこれじゃない、もっと別の表現があるはず、と......」

「いかなるものごとも完成するということはありえず、どのような場合もプロセスやそのなかでの変化が大事です。人間は皆、生まれてくるときに未完の状態で生まれてきて、短い一生のなかで努力を重ねていく。絵を描くときに未完であるというのは当然のことで、未完こそが創造なのです」

ISSEY MIYAKEのパリコレクションのインビテーションを制作するなど、三宅一生とは長く親交を温めている横尾。本展では三宅の姿を描いた2枚が展示されている。(うち1枚写真左から2つ目)

ISSEY MIYAKEのパリコレクションのインビテーションを制作するなど、三宅一生とは長く親交を温めている横尾。本展では三宅の姿を描いた2枚が展示されている。(うち1枚写真左から2つ目)昨年からのコロナ禍において横尾はアトリエで絵画制作に没頭する日々を送る。最新の肖像画は、現代アーティストとして活躍しているダミアン・ハースト。(写真左から3つ目) この作品を描く様子は、会場内で紹介しているインタビュー映像に収められている。

未完とは途切れることのない創造の力

横尾忠則は1960年、日本デザインセンターに入社。1967年の『デザイン』誌に田中一光が横尾に会った時のことを記した文章があり、横尾の自伝『ぼくなりの遊び方、行き方』でも引用されている。田中をはじめ、永井一正や宇野亜喜良らと制作を共にした日本デザインセンターを1964年に退社。その後さらにデザイナーとしての才能を発揮し、1972年にはニューヨーク近代美術館において、現存のグラフィックデザイナーとしては初めてとなる個展が開催されて注目を集めた。

そのニューヨーク近代美術館で、1980年、横尾は人生を変える出会いを経験する。訪れたピカソの展覧会を目にした2時間後、「画家になろう」と決意したのだった。前出の自伝にはこの時を振り返る次の文章も収められている。

「自由な表現が鑑賞者をここまで解き放つピカソの芸術性とは一体何者なのだろう。僕は別にピカソのようなスタイルの絵を描こうとは想わないが、でき得ればピカソのような生き方、つまり創造と人生の一体化が真に可能ならそれに従いたいと思ったのである」。「いい方を換えれば行為自体を目的とする遊びこそが、人生と芸術のなすべきことではないかと直感したのだった」

当時から40年となる現在、現在の横尾を知る好機となるのが、現在、東京都現代美術館で開催中の「GENKYO 横尾忠則 原郷から幻境へ、そして現況は?」展(2021年10月17日まで)だ。同展について本人は、『何を描くか』という主題ではなく、『いかに描くか』、いや、それともー、という曖昧さを見せたかった」と説明する。この曖昧さとは枠を設けるのではなく、可能性としてもたらされる余白のことでもあるのだろう。

そして21_21 DESIN SIGHTギャラリー3で開催中の本展でも、「常に変化は必要、作品も未完であり続けたい」と考える横尾の世界をまさに体感できる作品を目にできる。そうあるべき、といった枠を設けることとは無縁のところで、力むことなく絵筆を手にとり対象となるその人を表現することに没頭している横尾の姿が伝わってくる。グラフィックデザインとアートの枠を軽やかに超えるかのような空気にも満ち、まさに横尾の真骨頂が発揮されている。

横尾の「外部への関心」についてはかつて三島由紀夫も触れていたことがあるが、139点の肖像画からは、さまざまな出会いを歓迎し、そのつど新鮮な心でキャンバスに向かうアーティストの姿が鮮明に浮かびあがってくる。既存の枠に縛られることで大切なことを見失ってしまうことのないよう、周囲に目と心を向けることの重要性をも教えてくれる。デザインの視点を大切にするとともにジャンルの垣根を超えた対話とともにある活動を続ける21_21 DESIGN SIGHTの精神と共通する点を感じずにはいられない。

創造の力で歩み続ける人々の存在に刺激をうけ、「大切なのはプロセス。未完は創造」という心で横尾が描いた肖像画に鼓舞される。さらには「自由とは遊び」と語る横尾のユーモアの視点も作品のそれぞれに滲み出ていて、その眼ざしにも心を奪われてしまうのだ。

映像作家 岡本憲昭による映像を会場で紹介。横尾は自作マスク姿で答えてくれた。横尾がこのマスクを最初に制作したのは1969年、33歳のときだった。

横尾はまた、肖像画や写真など、かつて制作した作品にマスクをコラージュしたマスクアート「WITH CORONA」に2020年5月からとり組み、すでに800作品以上を制作。今春にはシリーズ名を「WITHOUT CORONA」に変えてさらに制作を継続している。

映像作家 岡本憲昭による映像を会場で紹介。横尾は自作マスク姿で答えてくれた。横尾がこのマスクを最初に制作したのは1969年、33歳のときだった。

横尾はまた、肖像画や写真など、かつて制作した作品にマスクをコラージュしたマスクアート「WITH CORONA」に2020年5月からとり組み、すでに800作品以上を制作。今春にはシリーズ名を「WITHOUT CORONA」に変えてさらに制作を継続している。インタビュー映像はこちらからもご覧いただけます

展覧会の展示デザインも横尾の情熱や表現の力を伝える。本展キュレーションはカルティエ現代美術財団のエルベ・シャンデス、ベアトリス・グルニエ。

展覧会の展示デザインも横尾の情熱や表現の力を伝える。本展キュレーションはカルティエ現代美術財団のエルベ・シャンデス、ベアトリス・グルニエ。

文:川上典李子

撮影:吉村昌也

ギャラリー3では、2021年7月21日から10月17日まで、「横尾忠則:The Artists」を開催します。

パリのカルティエ現代美術財団が主催する本展では、国際的アーティスト 横尾忠則による日本初公開となる肖像画作品139点を紹介します。

2014年、カルティエ財団はその設立30周年に際し、財団に関わってきた世界中の芸術家や思想家、批評家や科学者らの肖像画を横尾忠則に依頼しました。

横尾は3ヶ月の時間を費やし、肖像画の制作に取り組みました。油彩画の技法や33cm×24cmというサイズは作品のすべてに共通していますが、表現においては実に多彩なスタイルが試みられています。

本展の空間構成では、この一つひとつの異なるスタイルを楽しめるようリボンのように連なった展示台に一筆書きで作品を紹介します。また壁面は作品を拡大したディテールのコラージュで埋め尽くされています。各作品とディテールとの響き合いによって織りなされる世界によって、会場を訪れる人々は、横尾絵画の宇宙、さらにはその可能性の探求へとひき込まれることでしょう。

また本展のために制作された映像では、カルティエ財団との関係や21_21 DESIGN SIGHTの創立者でもある三宅一生との関係、そしてコロナ禍を通じた制作活動について、心のままに語る横尾の姿をご覧いただけます。

本展で横尾忠則の絵画の世界をお楽しみください。

Photo: Masaya Yoshimura

2021年7月2日、いよいよ「ルール?展」が開幕します。ここでは、一足先に会場の様子を紹介します。

私たちは、さまざまなルールに囲まれながら暮らしています。それらのルールは今、産業や社会構造の変化などに伴い、大きな転換を迫られています。

この展覧会では、私たちがこれからの社会でともに生きていくためのルールを、デザインによってどのようにかたちづくることができるのか、多角的な視点から探ります。

私たち一人ひとりが、ルールとポジティブに向き合う力を養う展覧会です。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2) 早稲田大学吉村靖孝研究室「21_21 to "one to one"」

早稲田大学吉村靖孝研究室「21_21 to "one to one"」 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー) ダニエル・ヴェッツェル(リミニ・プロトコル) 田中みゆき 小林恵吾(NoRA)×植村 遥 萩原俊矢×N sketch Inc.「あなたでなければ、誰が?」

ダニエル・ヴェッツェル(リミニ・プロトコル) 田中みゆき 小林恵吾(NoRA)×植村 遥 萩原俊矢×N sketch Inc.「あなたでなければ、誰が?」 NPO法人スウィング「京都人力交通案内『アナタの行き先、教えます。』」

NPO法人スウィング「京都人力交通案内『アナタの行き先、教えます。』」 コンタクト・ゴンゾ「訓練されていない素人のための振付コンセプト003.1(コロナ改変ver. )」

コンタクト・ゴンゾ「訓練されていない素人のための振付コンセプト003.1(コロナ改変ver. )」 会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2) 一般社団法人コード・フォー・ジャパン「のびしろ、おもしろっ。シビックテック。」

一般社団法人コード・フォー・ジャパン「のびしろ、おもしろっ。シビックテック。」 丹羽良徳「自分の所有物を街で購入する」

丹羽良徳「自分の所有物を街で購入する」 Whatever Inc.「D.E.A.D. Digital Employment After Death」

Whatever Inc.「D.E.A.D. Digital Employment After Death」 石川将也 + nomena + 中路景暁「四角が行く」

石川将也 + nomena + 中路景暁「四角が行く」 高野ユリカ+山川陸「踏む厚み」

高野ユリカ+山川陸「踏む厚み」撮影:吉村昌也/Photo: Masaya Yoshimura

ギャラリー3では、2021年6月7日から13日まで、「THE STONE展 "石の仏、神の獣。"」を開催しています。

写真家の西村裕介は、約3年半にわたり日本全国を旅して石像を撮影し続けました。会場では、羅漢や狛犬、猿やタコなどの多種多様な石像の写真作品が展示されており、それぞれ異なった表情や佇まいをお楽しみいただけます。さらには、アートディレクター・井上嗣也によるポスター作品と映像作家・牧 鉄馬氏の映像作品もご鑑賞いただけます。石仏の表情や迫力のある動きが伝わってくるポスターと、音や動きによって没入できる映像作品をぜひご体感ください。

写真集『THE STONE』(リトルモア刊)では、会場に展示されていない石像の写真作品、撮影場所や撮影秘話などをお楽しみいただけます。21_21 SHOPで取り扱っておりますので、ぜひお手に取ってください。

Photo: Yusuke Nishimura

2020年12月25日より、「AUDIO ARCHITECTURE in台北」が台北の華山文化創意園區(Huashan 1914 Creative Park)にて開催されています。

主催者のINCEPTION、ご関係者の皆様の多大なるご尽力のおかげで、国境を超えて21_21 DESIGN SIGHT企画展「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」をお届けすることができました。

「AUDIO ARCHITECTURE in台北」では、2018年に21_21 DESIGN SIGHTで開催した際の会場構成を忠実に再現しており、音楽と映像が織りなす「音楽建築空間」をお楽しみいただけます。

また、会場では新たに台北巡回展オリジナルグッズを販売しています。

2021年4月6日まで開催していますので、台北にいらっしゃる方はぜひお立ち寄りください。

台北のお客様に大変ご好評をいただいています。会場の様子は主催者INCEPTIONのSNSでご覧いただけます。

Instagram: https://www.instagram.com/inception_co/

Facebook: https://www.facebook.com/inceptionltd/

Official Website: https://www.inception-ltd.com/

2020年10月15日、トランスレーションズ展の開幕を翌日に控え、オンライン記者会見を行いました。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、約11ヶ月ぶりとなった新しい展覧会オープンの一幕を、ここで紹介します。

記者会見には、展覧会ディレクターのドミニク・チェンをはじめ、企画協力の塚田有那、会場構成を手がけたnoizより豊田啓介、酒井康介、田頭宏造、グラフィックデザインを担当した祖父江 慎とcozfish 藤井 瑶が出演し、本展での仕事を説明しました。

また、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの佐藤 卓、深澤直人、アソシエイトディレクターの川上典李子も出演し、企画チームの面々と意見交換を行いました。

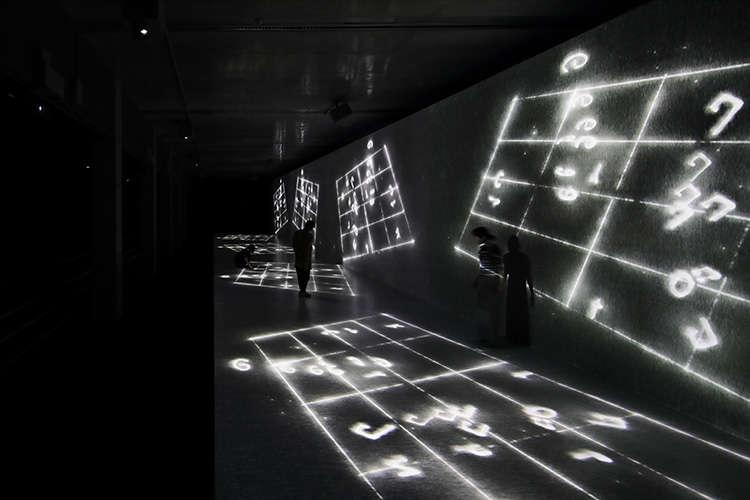

2020年10月16日、いよいよ「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」が開幕します。ここでは、一足先に会場写真を紹介します。

わたしたちは、自分をとりまく世界を感じ、表現して、他者とわかりあおうとします。相手によって、ことばを選んだり、言語を変えたり、ジェスチャーを交えたりして表現しようとするこの過程は、どれも「翻訳」といえるのではないでしょうか。 そして、そのような翻訳を行うとき、わたしたちは少なからず「言葉にできなさ」「わかりあえなさ」を感じます。

本展は、「翻訳」を「コミュニケーションのデザイン」とみなして、そのさまざまな手法や、そこから生まれる「解釈」や「誤解」の面白さに目を向けます。国内外の研究者やデザイナー、アーティストによる「翻訳」というコミュニケーションを通して、他者の思いや異文化の魅力に気づき、その先にひろがる新しい世界を発見する展覧会です。

Google Creative Lab+Studio TheGreenEyl+ドミニク・チェン「 ファウンド・イン・トランスレーション」

Google Creative Lab+Studio TheGreenEyl+ドミニク・チェン「 ファウンド・イン・トランスレーション」 エラ・フランシス・サンダース「翻訳できない世界のことば」

エラ・フランシス・サンダース「翻訳できない世界のことば」  ティム・ローマス+萩原俊矢「ポジティブ辞書編集」

ティム・ローマス+萩原俊矢「ポジティブ辞書編集」 本多達也「Ontenna(オンテナ)」

本多達也「Ontenna(オンテナ)」 伊藤亜紗(東京工業大学)+ 林 阿希子(NTTサービスエボリューション研究所)+渡邊淳司(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)「見えないスポーツ図鑑」

伊藤亜紗(東京工業大学)+ 林 阿希子(NTTサービスエボリューション研究所)+渡邊淳司(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)「見えないスポーツ図鑑」 noiz「東京オリンピック選手村 -縄文2020」

noiz「東京オリンピック選手村 -縄文2020」 やんツー「鑑賞から逃れる」

やんツー「鑑賞から逃れる」 シュペラ・ピートリッチ「密やかな言語の研究所:読唇術」

シュペラ・ピートリッチ「密やかな言語の研究所:読唇術」 会場全景

会場全景撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から開催が延期となっていた「AUDIO ARCHITECTURE in 台北」の新会期が決定しました。

2020年12月25日から2021年4月6日まで、華山文化創意園區(Huashan 1914 Creative Park)で開催されます。

2018年に開催し、好評を博した21_21 DESIGN SIGHT企画展「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」は、台湾でどのような「音楽建築空間」をつくりだすのでしょうか。ぜひご期待ください。

Facebook: https://www.facebook.com/inceptionltd/

Instagram: https://www.instagram.com/inception_co/

Official Website: https://www.inception-ltd.com/

- 会期

- 2020年12月25日(金)- 2021年4月6日(火)

2021年2月11日(木)休館 - 会場

- 華山1914華山文化創意園區 東2AB館

(100 台北市中正區八德路一段1號)

Huashan 1914 Creative Park

(No.1, Bade Road Sec.1, Zhong Zhen District, Taipei 100) - 主催

- 啟藝文創 INCEPTION CULTURAL & CREATIVE Co., Ltd.

- 企画

- 21_21 DESIGN SIGHT

Photo: Atsushi Nakamichi (Nacása & Partners Inc.)

2020年10月16日に開幕となる企画展「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」。「翻訳=トランスレーション」をテーマに、言葉の不思議さや、そこから生まれる「解釈」や「誤解」の面白さを体感し、互いの「わかりあえなさ」を受け容れあう可能性を提示する展覧会です。

開催に先駆けて2020年1月15日、メンバーシップやパートナーの方限定のスペシャルトークイベントを開催しました。登壇したのは、展覧会ディレクターのドミニク・チェン、企画協力の塚田有那、会場構成を務めるnoizの豊田啓介、グラフィックデザインの祖父江 慎です。また、参加作家である清水淳子が参加し、対話や議論をその場で絵にするグラフィック・レコーディングにより、トークをリアルタイムでビジュアル化しました。

まずは、チェンが本展の主題である「翻訳」について話しました。

日本でフランス国籍者として生まれ、幼稚園から在日フランス人学校に通っていたチェンは、幼い頃よりフランス語と日本語が入り混じった環境の中で翻訳を身近なものとして体験してきました。また、7つの国と地域の言葉を使い分ける多言語話者である父の存在によって、言語は固定されたものではなく文脈に応じて交換可能なものと認識していったと言います。

「トランスレーションズ展」という展覧会タイトルには、「翻訳=トランスレーション」に"S"をつけて複数形とすることで、正確さが求められる通常の翻訳だけでなく、そこからこぼれ落ちる誤訳や誤解の面白さといった多様な翻訳のあり方を肯定する意味が込められていると語りました。

次に、チェンと塚田がともにボードメンバーとして参加した情報環世界研究会について話は及びました。

情報環世界研究会とは、人間は言語や文化や取り巻く情報環境によってそれぞれ異なる世界を生きているとして、現代における情報やコミュニケーションのあり方を探ったプロジェクトです。

本展では、情報環世界という考え方を取り入れて、人と人との間に常に存在する「わかりあえなさ」や、そこから生じる摩擦や分断を「翻訳」を通して共感しあうことができないかと考えます。そして、言語だけでなく視覚や文化など非言語的な翻訳から、サメと人、微生物と人といった異種間のコミュニケーションまで様々な「翻訳」の試みを紹介します。

塚田は、想像力と技術を用いた多様な翻訳のかたちを提示することで、「わかりあえなさ」とどう向き合い、楽しむことができるのかを考えるきっかけとなってほしいと本展への思いを語りました。

トークの最後には、豊田と祖父江が本展におけるそれぞれの仕事についてコメントをしました。

グラフィックデザインを手がける祖父江は、わかりにくさをも楽しんでほしいという思いから、あえて統一性のないメインビジュアルにしたと言います。背景に描かれたイラストには、目や鼻や口などの身体的な部位に見えるかたちとともに「みえる」「かぐ」「しゃべる」などの動詞をランダムに散りばめることで、ものの見え方は一つじゃないことを表現したとし、本展に寄せて「真実は一つではなく、真実はいっぱいということです」と言葉を締めくくりました。

清水淳子「トランスレーションズ展プレイベントのグラフィック・レコーディング」(2020年1月15日)

展覧会ディレクター ドミニク・チェン、企画協力 塚田有那によるスペシャルトークの様子を、本展参加作家 清水淳子がグラフィックレコーディングでまとめた。

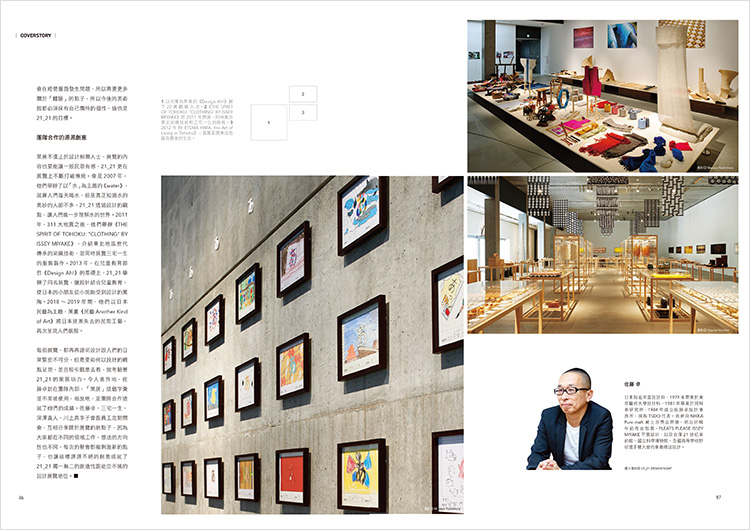

本年開催を予定している「AUDIO ARCHITECTURE in 台北」に関連して台湾を代表するデザイン雑誌『La Vie』に、ディレクターの中村勇吾と、21_21 DESIGN SIGHT館長の佐藤 卓のインタビューが掲載されています。

この特集では、デザイン・アート・建築・ファッションなど多角的視点からキュレーションについて紹介され、当館以外には、V&A博物館(イギリス)、Vitra Design Museum(ドイツ)、メトロポリタン美術館(アメリカ)、ヴェネツィア•ビエンナーレ(イタリア)など各国の企画展が取り上げられています。

中村はAUDIO ARCHITECTURE展の企画意図や特徴について、佐藤はこれまでの企画展を事例に21_21 DESIGN SIGHTの特徴について語っています。

2020年3月初旬に行われた両名の書面インタビューと合わせて、ぜひご覧ください。

また、ウェブサイトでは、記事内容の一部が紹介されています。

展覧会ディレクター 中村勇吾

—《AUDIO ARCHITECTURE展》を企画したきっかけを教えてください。どうして「音」を展覧会のテーマにしたのでしょうか?

この展覧会の最初の舞台となった21_21はデザインをテーマにした展示施設で、日常のさまざまなものを「デザイン」という観点から捉えています。その観点からすると、当然、音楽もデザインと捉えることができます。私は音楽が好きで、21_21ではこれまで音のデザインをテーマにした展覧会はなかったので、是非やらせて頂きたいと思いました。

—一般の人は音と建築を連想することは少ないと思いますが、どうして音と建築が繋がったのでしょうか?

ショーン・レノンが小山田圭吾さんの音楽を評した文章の中で、"He paints a kind of audio architecture"という言葉を見つけました。それきっかけで、音楽は「時間軸上に構築された聴覚的な建築」と捉えることができるし、そこをテーマとした展覧会もできると考えました。

—今回の展覧会では小山田圭吾様が作曲しています。この曲は展覧会でどのような役割となっていますか? 小山田様とは、どのようにしてコラボレーションが実現したのでしょうか?

上記のようなきっかけで展覧会を構想したこともあり、まず一番最初に小山田さんに展覧会の為の楽曲提供をお願いしに行きました。私は小山田さんと『デザインあ(Design Ah!)』という子供のための教育番組や、彼のミュージックビデオ、ライブなどで共同作業をしていたこともあり、今回の展覧会についても快諾して頂きました。

—異なるバックグランドを持つ、8組のアーティストが展覧会で音をビジュアル化させています。中村さまは、アーティストたちが創作している時に、アーティストたちとはどのように関わりましたか? アーティストたちにアドバイスなどされたのでしょうか?

作家の方達やインテリアデザイナーの片山正通さんたちと話しながら、展覧会作品が共通して備えるべきフォーマットを決めました。すべての要素が音楽とシンクロしている、無限にループする、などといった基本的なルールを決めて、あとは完全に作家にお任せしました。私が初めて作品を見たのは展覧会オープンの前日でした。

—展覧会では、幅24メートルの大型スクリーンに、8組の気鋭の作家が、それぞれに楽曲を解釈して制作した映像が繰り返し流れています。没入体験を使った展覧会に対してどのような意図や考えがありますか? 没入体験を使った展覧会をプロデュースする際に「これは絶対譲れない!」と思う点はどこですか?

私自身は特に没入体験に拘ったわけではなく、他にもさまざまな展示デザインのアイデアがありました。没入型としたのは片山正通さんのアイデアです。龍安寺の縁側から石庭を眺めるかのように、映像の庭を眺める、という案でした。当初案では一段低い床を作り、縁側から映像を見下ろすかたちで考えていました。予算の都合上断念しましたが、これを諦めたかわりに、参加者自身が映像の中に入れるようにしました。

—日本の展覧会はとても多種多様です。歩きながら見られる展覧会や没入体験のある展覧会など、展覧会とお客さんとのインタラクションについて、お考えを教えてください。

展示された作品の面白さは参加者自身の頭の中で発生しているので、彼らがどのような姿勢や態勢で作品と接するかが最も重要だと考えます。そこをデザインするのはデザイナーとしてとてもやり甲斐を感じます。

—《AUDIO ARCHITECTURE展》をディレクションする中で一番の挑戦は何でしたか?どのようにして解決されたのでしょうか? 日本で開催した際のフィードバックの中で、一番印象的だったのはどんなことでしょうか?

お客さんを飽きさせず、ずっと空間に居続けてもらうことです。そのために、曲の長さや構成、作品の順序などを調整しつづけていました。実際、その通りとなり「ずっと居続けてしまう、見続けてしまう」というお客さんの声を聞いて、良かった、と思いました。

—展覧会では音楽、ニューメディア、建築などの専門的な知識のない一般のお客さんとのインタラクションが不可欠です。どのようにバランスを取りましたか?

私は、お客さんをレベル分けして考えるということはしていません。子供番組のデザインをするときも、特に子供向けという意識はなく、大人の自分が見ても面白いと思える密度の高いものにすることを心がけています。マーケティング的な先入観よりも、現実の人間はもっと豊かで多様です。変に手加減せず、面白いと思えるものを全力で出し切ったほうが、お客さん自身でそれぞれの面白さを発見できる余地が増えるのではないかと思っています。

—今回台北の展覧会でのこだわりや工夫点、日本と異なるところなどはありますか?台湾のお客さんにこの展覧会でどのような体験や経験を期待されますか?

日本で行ったものとほぼ同じ構成で実施される予定です。この展覧会はとてもプリミティブなので、国や文化を超えて、面白さや気持ちよさが伝われば、とても嬉しいです。

—2020年に一番期待している展覧会を教えてください。その理由も教えてください

展覧会ではないですが、東京オリンピックを楽しみにしています。私も少しだけ映像で関わっているので、台湾の皆さんにも是非東京にお越し頂きたいと思っています。新型コロナウイルスで無くなってしまうかもしれませんが...。

21_21 DESIGN SIGHT館長 佐藤 卓

—21_21は所蔵品を持たずに、クリエイティブなキュレーション力で世界の注目を集めました。どのような条件があればいいキュレーションになりますか? どんな能力があればいいキュレーターになれますか? ここ数年、芸術祭が流行り始め、古い美術館は大きく挑戦されています。美術館の今の立場と価値に対してどう思いますか?

21_21は、既成のキュレーションという概念には全くこだわってきませんでした。三宅一生さん、深澤直人さん、私、そしてアソシエイトディレクターとして川上典李子さんの4人が中心になり、美術館の企画運営経験のない、ある意味で素人の集まりとして試行錯誤を繰り返してきました。それゆえに、前例のない施設として今があるのだと思います。21_21は、純粋なアートの美術館ではなく、デザインを軸にしているので、そもそもアートを主体にした美術館の在り方とは違う場を求めてもいました。そのような意味でも、デザインの展覧会の可能性を模索しながら進んできたといえます。

古くからある美術館は、貴重な作品を保存し展示するという意味において、今後もあり続けるでしょう。落ち着いた空気感の中で、絵画や彫刻をゆっくり見るのも、豊かな時間だと思います。ただし、それでは人が入らないとすれば、運営面での問題が生じてしまうので、新たな体験の場としてのアイデアが必要になると思います。そのことにより、これからの美術館の個性が出てくれば、それはそれで素晴らしいことだと思います。20世紀型のデザインミュージアムも、名作の椅子や家具を展示解説するという、ある意味伝統的なアートの美術館的存在に習っていたのかもしれません。私達の21_21は、それほど大きな施設ではないので、この制約が新たなデザイン施設を考えるきっかけになっていたとも言えます。

—21_21はデザインの視点から日常生活の物事を捉え、キュレーションを通じてたくさんの人に伝えています。21_21が開催した過去の展覧会の事例をあげて、どのようにデザインの大切さを一般のお客さんに伝えていらっしゃるのか教えてください。

2007年に、水をテーマにした「water」展を開催しました。水は毎日飲むもので、世界中の人が知っていると思っていますが、実はまだまだ知られていないことが多くあります。このことに気づいていただくための展覧会でした。知らない水の世界と人を、デザインで繋いだわけです。つまりデザインそのものを見せる展覧会ではなく、デザインによって、知らない水の世界に誘う展覧会だったということです。今までのデザインミュージアムは、デザインを見せる展示がほとんどでしたが、このようにデザインを捉えると、無限にテーマを設定することができるわけです。

そして2011年、東日本大震災が起きた直後には「東北の底力、心と光。『衣』三宅一生。」展を開催しました。ここでは、東北地方で代々引き継がれてきた染織りの技術を様々な見せ方で紹介。そしてその技術を生かした三宅一生の服づくりも同時に展示し、2012年に開催した「テマヒマ展〈東北の食と住〉」では、東北地方に根付いてきた伝統的な食べ物、そして脈々と受け継がれてきた生活のための道具などを展示させていただきました。東北地方のために、東京の21_21でも何かできないだろうかと話し合って企画したものです。ここでは、特別な芸術品ではなく、時間と手間を掛けて造られた日常品の価値を、改めて見つめ直していただくきっかけを用意したことになります。

2013年には、NHK Eテレの子ども向けのデザイン教育番組『デザインあ』を展覧会にした「デザインあ展」を開催しました。子どもの時からデザイン教育が大切であるという考えから生まれたテレビ番組を飛び出し、身体全体で体感していただく展覧会に発展させました。極あたりまえの日常は、様々なデザインによって成り立っていることを楽しく体験できる場にしました。22万5000人が来場され、この展覧会の開催により、デザインに興味を持つ人が増えていることも確認できました。

そして、2018年から2019年に掛けては、日本の民藝をデザインの視点で見てみようという「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」を開催しました。日本民藝館館長も務める当館ディレクターの深澤直人が中心になって、大変ユニークな発展を遂げてきた民藝の世界を、独自の編集によって展示しました。地域ごとの特色が失われ、物への愛着が希薄になりがちな時代だからこそ、民藝に宿る無垢な美意識と精神性は、新しい時代を生み出すきっかけになるのではないかという想いを込めて開催した展覧会でした。

—21_21は1年に3つの展覧会を実施していますが、テーマはどのように決めていますか?

我々4人のディレクターと21_21のスタッフが定期的に集まり、展覧会のアイデアを出し合って決めています。このミーティングはとても刺激的で、みんな違うフィールドで仕事をしているので、アイデアの方向性が定まらず、思いがけない提案にお互い驚くような場面があります。このことにより展覧会のテーマがあらゆる方向に行き、予測ができない独特の「21_21らしさ」に繋がっているのだと思います。

—21_21の企画展は、内部のディレクターたちがプロデュースすることも、外部のキュレーターとコラボすることもあると思います。21_21のキュレーションシステムやコンセプトを教えてください。また、《AUDIO ARCHITECTURE》をキュレートするきっかけと理由はなんですか?

まず21_21では「キュレーション」という言葉を使用していません。常に「ディレクション」という言葉を用います。そこに確固たる意志はなく、三宅、深澤、私がデザイナーなので、なんとなくディレクションの方が、しっくりくるということだと思います。そして21_21の展覧会は、我々21_21のディレクターが担当する場合もありますが、外部の方にディレクションをお願いする場合もあります。これはその都度、話し合って決めていきます。21_21のコンセプトは、デザインに関わるあらゆる可能性を探り、社会に提案する場ということですから、テーマによっては、デザインと関わりのない人がディレクターになって、デザイナーが補佐するというケースも出てきます。つまりやり方は決めないということです。

AUDIO ARCHITECTURE展は、テーマ設定も含め、まず中村勇吾さんにご相談しました。勇吾さんは、私が『デザインあ』でいつも一緒に仕事をしている方で、とても優秀なクリエイターであることを知っているので、きっと面白いアイデアを出してくれるだろうと予測したのです。そして、「音」をテーマにするという、今までにないアイデアをお出しいただき、結果は大成功でした。我々が思いもしないコンセプトと空間づくりをしてくれたと思っています。

—従来キュレーションという概念はアート業界で使われていたと思いますが、現在はデザイン、建築、ファッション業界もキュレーションが行われるようになっています。佐藤様は幅広い分野においてキュレーターの役割を担われています。キュレーションはデザインにとって、どのような役割だとお考えですか? キュレーションはどのようにしてデザインやデザイナーに影響を与えていますか?

先ほども記述しましたが、私はキュレーションという言葉は使いません。そして21_21内でもこの言葉は出てきません。展覧会ディレクションでいいと思っています。そもそも美術館でキュレーションの仕事もしたことがないので、キュレーションという仕事がよくわかっていません。テーマを決めて、そのテーマに基づいてその都度、進め方を考えます。決まったやり方も一切ありません。それゆえに、結果的にかつてない展覧会に至っているのだと思います。

展覧会ディレクションは、展覧会をまとめていくことに他なりませんが、端的に言えば、知と美の間を繋ぐ作業だと思います。その繋ぎ方が独自だと、展覧会は新しくなります。デザイナーが担当する場合は、美の方は心得ているので、例えば知が足りなければ、テーマに沿ってふさわしい方、例えば文化人類学者などを招き入れればいいわけです。この方法を身につけると、誰とでも組んで展覧会を企画開催できるということです。

—2020年に一番期待している展覧会を教えてください。その理由も教えてください

現在新型コロナウィルス感染症の影響で展示を見合わせておりますが、「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」もおすすめですし、次回開催予定の、ドミニク・チェンさんディレクションによる「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」も、今までにない展覧会になるでしょう。そしてその次の展覧会もまだ情報公開していませんが、特別なものになる予定です。どうぞご期待ください。状況が落ち着いてまいりましたら、是非お越しいただきたいと思います。

新型コロナウイルス感染症に罹患されたみなさま、およびご家族、関係者のみなさまに謹んでお見舞い申し上げます。また医療従事者はじめ感染防止にご尽力されている皆様に、深く感謝申し上げます。

このたびの世界的な状況に鑑み、INCEPTIONと21_21 DESIGN SIGHTは度重なる議論の末、やむなく2020年6月開催予定の「AUDIO ARCHITECTURE in台北」を、2020年末まで延期させていただくことにいたしました。

台湾の状況を随時共有し、開催に向けて手を尽くしてくださっている主催者のINCEPTION社に、心より感謝申し上げます。開催国の台湾は比較的状況が安定していますが、スタッフの移動に伴う安全性、展覧会のクオリティ、お客様が安心して展示を楽しめる環境を最優先に考え、延期を決断いたしました。巡回展を心待ちにしてくださっているみなさまにはご迷惑をおかけし心苦しい限りですが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

これまでに経験したことのない状況の中で、私たちは誰もが、あたりまえに享受してきた日々の暮らしや身近な人たちとの距離を、とても大切に感じたのではないでしょうか。

21_21 DESIGN SIGHTでは、2007年の開館以前から、日常生活に目を向け、そこに潜む驚きや発見、喜びや希望について考え、発信し続けてきました。2016年にINCEPTION社と開催した「単位展 in 台北」や音楽をテーマにしたこの展覧会も、その延長線上にあります。

「AUDIO ARCHITECTURE in 台北」の開催にあたり、展覧会ディレクターの中村勇吾が示唆した通り、音楽はあらゆる言語や文化を越えて、世界中の人々と感動を共有できるメディアの一つです。デザインにもまた、同じことが言えるのではないでしょうか。展覧会の開催に向けて、音楽とデザインの素晴らしさをより一層楽しく感じていただけるプログラムを計画中です。

我々の好奇心に終わりはありません。状況が落ち着き次第、皆様を最高の「音楽建築空間」に再びご招待できるよう、鋭意準備中です。最新情報は、INCEPTIONと21_21 DESIGN SIGHTの公式ウェブサイトとSNSにてお知らせしますので楽しみにお待ちください。一日も早い事態の終息と、皆様の健康を心よりお祈り申し上げます。

21_21 DESIGN SIGHTウェブサイトでは、建築内部やこれまでに開催した展覧会の一部を、パノラマツアーで紹介しています。360度見回すことができる写真や動画で、館内の様子をお楽しみください。

>> 企画展「コメ展」

会期:2014年2月28日 - 6月15日

展覧会ディレクター:佐藤 卓、竹村真一

>> 企画展「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」

会期:2015年2月20日 - 5月31日

企画:中村至男、鈴野浩一(トラフ建築設計事務所)、稲本喜則(AXIS)、岡本 健、菅 俊一、寺山紀彦(studio note)、前村達也(21_21 DESIGN SIGHT)

>> 企画展「雑貨展」

会期:2016年2月26日 - 6月5日

展覧会ディレクター:深澤直人

2018年に21_21 DESIGN SIGHTが開催し、好評を博した展覧会「AUDIO ARCHITECTURE展」の、台湾・台北への巡回が決定しました。

2020年夏、華山文化創意園區(Huashan 1914 Creative Park)で開催されます。2016年の「単位展 in 台北」に続き、INCEPTIONが主催します。

小山田圭吾(Cornelius)が書き下ろしたひとつの楽曲を軸に、9組の作家による多彩な映像作品とインテリア、グラフィック、テキストまで、あらゆる要素がそれぞれの固有性を発揮しながら連動し、調和し続ける... あの「音楽建築空間」を再び体感していただける機会となります。

展覧会ディレクターの中村勇吾は、台北展開催にあたり、「よい音楽は軽々と国境を越えていきますが、この展覧会もそのようなものであれば、と願っています。」とコメントしています。

どうぞお楽しみに!

This Summer, "AUDIO ARCHITECTURE" Exhibition, directed by Yugo Nakamura and organized by 21_21 DESIGN SIGHT in 2018, will travel to Taipei, Taiwan.

Following the success of "Measuring Exhibition in Taipei" in 2016, it will be held by INCEPTION again, but in a new venue, Huashan 1914 Creative Park.

Based on a piece of music composed by Keigo Oyamada (Cornelius) exclusively for the exhibition, 9 films created by a variety of artists, interior, graphic and even text relate each other. Each has its own identity, and all elements work in conjunction with the music, creating a continuous harmony...... You will be able to immerse yourselves into this "audio architecture" again.

Please stay tuned!

Facebook: https://www.facebook.com/inceptionltd/

Instagram: https://www.instagram.com/inception_co/

Official Website: https://www.inception-ltd.com/

Photo: Atsushi Nakamichi (Nacása & Partners Inc.)

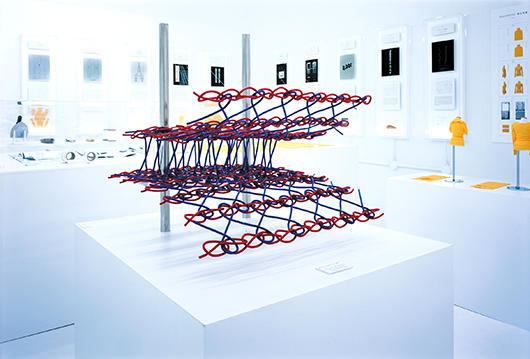

デザイナーたちが、デザインの過程において生み出すスケッチや図面、模型。それらは、多くの人々の目に触れる完成品に比べて、あまり光が当てられません。しかし、そんな「秘められた部分」にこそ、デザインの大切なエッセンスは刻まれています。

2019年11月22日、いよいよ開幕となる企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」では、日本デザインコミッティーに所属する幅広い世代の現メンバー26名によるスケッチ、図面、模型、メモといった多様な「原画」を紹介します。それらを間近で目にすることは、今後のものづくりを担う人々にとって、刺激と示唆にあふれた体験になることでしょう。

展覧会ディレクターにはデザインエンジニアであり、日本デザインコミッティーの最も若い世代に属する田川欣哉を迎え、世代や領域が異なる人々の結節点となり、日本の出会いんの豊かな蓄積を未来の創造へと活かすきっかけになることを目指します。

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)View of Lobby

「原画が生まれるところ」(映像:ドローイングアンドマニュアル)

「原画が生まれるところ」(映像:ドローイングアンドマニュアル)"Where Original Ideas Are Born" (Film Production: DRAWING AND MANUAL)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)View of Gallery 2

松本哲夫 展示風景

松本哲夫 展示風景Exhibit view (Tetsuo Matsumoto)

新見 隆 展示風景

新見 隆 展示風景Exhibit view (Ryu Niimi)

隈 研吾 展示風景

隈 研吾 展示風景Exhibit view (Kengo Kuma)

「作家たちの椅子」

「作家たちの椅子」"Chairs Designed by Committee Members"

撮影:吉村昌也/Photo: Masaya Yoshimura

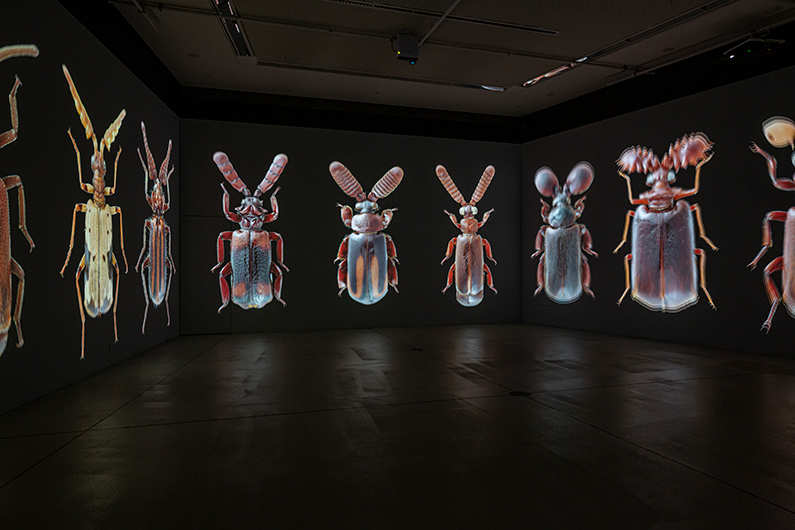

2019年7月18日、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2では、企画展「虫展 −デザインのお手本−」がいよいよ開幕します。

自然を映し出す存在である、虫。私たちの身近にいながら、そのほとんどの生態はわかっていません。人類よりもずっと長い歴史のなかで進化を続けてきた虫の姿からは、さまざまな創造の可能性が浮かび上がってきます。

本展覧会では、デザイナー、建築家、構造家、アーティストたちが、それぞれ虫から着想を得た作品を展示します。小さな身体を支える骨格を人工物に当てはめてみたり、翅(はね)を上手にしまう仕組みをロボットに応用してみたり、幼虫がつくり出す巣の構造を建築に当てはめてみたり...。

クリエイターが、そして訪れる一人ひとりが、虫の多様性や人間との関係性を通して、デザインの新たな一面を虫から学ぶ展覧会です。

写真:淺川 敏/Photo: Satoshi Asakawa

また、ギャラリー3には「虫展 −デザインのお手本−」にあわせて、自然の造形美を伝えるプロダクトを発信するウサギノネドコを紹介するPOP-UP SHOPが、2019年7月28日までの期間限定で登場しています。植物の美しいかたちに着眼し、花や種子をアクリルに封入した「Sola cube」を中心に、ウサギノネドコのオリジナルプロダクトが一堂に会します。展覧会とあわせてお楽しみください。

2019年3月15日、浅葉克己ディレクション 企画展「ユーモアてん。/SENSE OF HUMOR」が開幕します。

時代を牽引し続けるアートディレクター 浅葉克己にとって、コミュニケーションにおける最も大切な感性のひとつが「ユーモア」です。 本展では、浅葉が国内外から集め、インスピレーションを得てきた資料やファウンド・オブジェとともに、ユーモアのシンパシーを感じているデザイナーやアーティストの作品を一堂に集めます。

時代や国を超えたユーモアのかたちと表現を一望することで、私たちは日々のお営みのなかにある身近なユーモアを見つめ直すことになるでしょう。そして、そこにあるユーモアの感性こそが、デザインやものづくりにおいて重要な、コミュニケーションの本質のひとつと言えるのかもしれません。

撮影:鈴木 薫

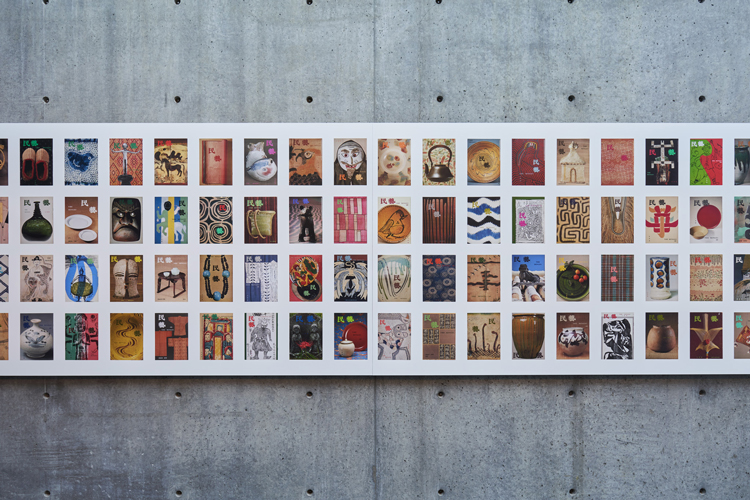

2018年11月2日、深澤直人のディレクションによる企画展「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」が開幕します。

ここでは一足先に、会場の様子を写真でお伝えします。

1925年、民衆の用いる日常品の美に着目した柳 宗悦は、無名の職人たちによる民衆的工芸を初めて『民藝』と名づけました。

無我な手から生み出される民藝に宿る無垢な美意識と精神性は、人々に大きな衝撃を与え、新しい時代のエネルギーを生み出すきっかけとなるのではないでしょうか。

本展は、これからのデザインのインスピレーションとなる「Another Kind of Art =民藝」を紐解いていきます。

撮影:吉村昌也

2018年9月25日、企画展「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」の会場で小山田圭吾(Cornelius)、堀江博久、大野由美子、あらきゆうこがライブ演奏を行う「LIVE AUDIO ARCHITECTURE × 8」を開催しました。

本展のために、展覧会ディレクターの中村勇吾が作詞、小山田が作曲を手がけた新曲『AUDIO ARCHITECTURE』。展覧会では、幅24メートルの大型スクリーンに、8組の気鋭の作家が、それぞれに楽曲を解釈して制作した映像が繰り返し流れています。このイベントでは同じスクリーンの上で、楽曲を8つの映像に合わせて繰り返し演奏することを試みました。

演奏するごとに微妙に違うこの曲を楽しんでほしい、という小山田の後、いよいよ演奏開始です。

楽曲の構造に着目した映像作品に、歌声や楽器の音色が重なっていくと、より立体的な音の構築物(アーキテクチャ)が見えてくるようです。さらに、さまざまな角度から楽曲を捉えた映像作品とともに、同じ楽曲の印象も変化していくように感じられました。

音楽、映像と、Wonderwall 片山正通によるダイナミックな空間が一体となり、いつもの会場とはまた違った"AUDIO ARCHITCTURE"を味わう特別な時間となりました。

Photo: Atsushi Nakamichi (Nacása & Partners Inc.)

2018年7月28日、企画展「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」に関連して、「参加作家によるリレー・トーク 第1回」を開催しました。第1回は、本展で新作「airflow」を発表した水尻自子と、「JIDO-RHYTHM」を共同制作する辻川幸一郎(GLASSLOFT)、馬場鑑平(バスキュール)、渡邊敬之(北千住デザイン)が登壇しました。

はじめに、辻川が過去に制作したコーネリアスのミュージック・ビデオやこれまでに携わった作品を紹介しました。幻覚や白昼夢をテーマに制作を続けているという辻川は、本展展示作品の自撮りミュージック・ビデオアプリ「JIDO-RHYTHM」でもアプリから流れる音楽を聴いている人が幻覚を見ているような感覚を体験できる作品を目指したと語りました。

渡邊は、プログラミングを用いてリアルタイムにビジュアルをつくり出すAR〈Augmented Reality(拡張現実)〉などの技術を駆使し、Web、アプリ、VJ、インスタレーションを制作しています。今回の「JIDO-RHYTHM」制作では、3Dオブジェクトが音に合わせてリアルタイムに変形するプログラミングを組み、多彩な表現を生み出しました。

馬場は、プロデューサーとして本作品に携わりました。この共同制作のチームが生まれたきっかけは、ライフスタイルマガジン「HILLS LIFE」にて、クリエイターたちの創作に迫る連載の第1回で馬場が辻川に取材をしたことだと言います。

水尻は、過去に制作した3つの短編動画を紹介しながら、「感触的な動きを感覚的に表現すること」について解説しました。アイデアスケッチやビデオコンテから、どのようにアイデアが生まれ、どのような制作プロセスを辿るのか説明し、動きの連鎖によって生まれる物語性よりも、「感触」を1番に伝えたいと水尻は語りました。

作家それぞれの多様な活動とともに、アプローチの仕方や制作プロセスが浮かび上がる、貴重な機会となりました。

こんにちは、本展のテキスト執筆を担当しましたドミニク・チェンと申します。中村勇吾さんがディレクションを務め、コーネリアスの新しい楽曲に対して9組の映像作家が作品を新規に制作するというアイデアを聞いた瞬間にワクワクしてしまい、急な依頼だったにも関わらずすぐに引き受けました。リアルタイムで作家の方々の作品制作が進行する中、オンラインでデータを共有して頂き、各作家のコンセプトを汲み取りながら作品の紹介文、そして展示全体のコンセプト文を執筆しました。それらの文章は、会場で配布しているリーフレットに掲載され、一部会場内でも掲示されていますが、本展に関しての考えはそこに全て込めてあるので、ここでは展示が始まってから考えさせられたことについて書いてみます。

本展の面白いところは、共通のお題に対するそれぞれの作家の応答によって構成されているというところでしょう。通常の美術展やデザイン展示では、新作ももちろんありますが、ほとんどの場合は旧作やその再構成がほとんどを占めています。その意味では、今回はメイン楽曲から映像まで全てが新作という点でも画期的ですが、この方式は日本文化に脈々と流れる「連」の系譜を喚起します。連とは共同制作のために、通常の社会的なヒエラルキーを越えた人々の集いを指します。最も有名なのは松尾芭蕉が弟子たちと行った俳諧の「連句」でしょう。発句を起点にして、一定のルールを守りながら、次々に連想が繋がっていき、挙句に収斂される形式ですが、これは人々が集まった場そのものが協働制作をしているようなかたちを取ります。前の人の句に続けることを付句と呼びますが、互いに付句をする時にはお互いの創作の成分が相互に浸透しあうわけです。

本展は連句のように、一人から次の人へバトンを渡す方式ではなく、コーネリアスの楽曲がお題になって映像作家が応答する、いわば大喜利方式を採っています。制作過程も、連句のようにすべてがリアルタイムで互いに開示されていたわけではなく、それぞれが自分の表現を突き詰めていった結果、どれも互いに視覚的なテーマが重複し合わない作品に仕上がったのは、ひとえに中村さんのディレクションの妙といえるでしょう。

その意味では本展の構造=アーキテクチャそのものがまた、中村勇吾の作品だと言えるでしょう。私も大学の学生との研究開発で使用している、中村勇吾さんが開発に関わるFRAMEDというデジタルディスプレイがあります。それはインターネットを介して誰でも自分の作品を配信したり、他者の作品を表示したりして、アニメーションや静止画、インタラクティブな作品を楽しむためのインテリア機器なのですが、今回の展示構成のなかで8つの小部屋で映像作品が分かれている様子はまるでFRAMEDの理念が会場で顕在化しているようにも見えました。だから、本展もFRAMEDも、中村勇吾という、自身も卓越した表現者でありながら他の優れた表現者への好奇心が溢れ出てしまう「数寄者」でもある人が、「こんな光景を見てみたい!」という欲望を実現するために作り出した「器」であると言えるでしょう。

本展を見て、おそらく多くの表現者が同じ様な欲望を喚起されたのではないでしょうか。アーキテクチャという用語は、私が専門とする情報社会学のなかではインターネットを始め、情報がどのように生成され流通するかを規定する技術基盤を意味する概念です。インターネットのもたらした書き換え可能(Read/Write)な文化的なリアリティが宿っている本展の構造は、それ自体が参照され、違うかたちに継承されていくフォーマットとして見て取ることができるでしょう。

ドミニク・チェン

どみにく・ちぇん:

博士(学際情報学)。2017年4月より早稲田大学文学学術院・准教授。メディアアートセンター NTT InterCommunication Center[ICC] 研究員を経て、NPOコモンスフィア(クリエイティブ・コモンズ・ジャパン)理事/株式会社ディヴィデュアル共同創業者。2008年 IPA未踏IT人材育成プログラム・スーパークリエイター認定。企画開発したアプリ「Picsee」と「Syncle」がそれぞれApple Best of 2015と2016を受賞。NHK NEWSWEB 第四期ネットナビゲーター(2015年4月〜2016年3月)。2016年、2017年度グッドデザイン賞・審査員「技術と情報」「社会基盤の進化」フォーカスイシューディレクター。著書に『謎床:思考が発酵する編集術』(晶文社、松岡正剛との共著)など多数。訳書に『ウェルビーイングの設計論:人がよりよく生きるための情報技術』(BNN新社)、『シンギュラリティ:人工知能から超知能まで』(NTT出版)。

2018年6月29日、いよいよ企画展「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」が開幕となります。

私たちが普段なにげなく親しんでいる音楽は、音色や音域、音量、リズムといった要素によって緻密にデザインされた構築物(アーキテクチャ)であると言えます。しかし日常の中でその成り立ちや構造について特別に意識する機会は少ないのではないでしょうか。

本展では、ウェブ、インターフェース、映像の分野で活躍する中村勇吾を展覧会ディレクターに迎え、ひとつの「音楽建築空間」の構築を試みます。ミュージシャンの小山田圭吾(Cornelius)が書き下ろした新曲『AUDIO ARCHITECTURE』を、気鋭の作家たちがそれぞれに解釈した映像作品を制作。展覧会のグラフィックデザインは、北山雅和(Help!)が手掛けました。

Wonderwall 片山正通がデザインしたダイナミックな空間、音楽、映像が一体となった会場で、音楽への新鮮な視点を発見してください。

Photo: Atsushi Nakamichi (Nacása & Partners Inc.)

2018年4月18日、ギャラリー3にて開幕となった「Khadi インドの明日をつむぐ - Homage to Martand Singh -」展に関連して、「展覧会チームによるギャラリートーク」を行いました。トークには、本展にまつわるテキストを担当した森岡督行と、インドの現地で映像を撮りおろし制作した岡本憲昭、企画構成を務めた前村達也(21_21 DESIGN SIGHT)が登壇しました。

登壇者の3人は本展のためにインドへ渡航し、マルタン・シンの活動を支えてきた人々やカディにまつわる様々な風景を取材してきました。トークでは、取材中のスナップ写真を紹介しながらその様子を語り、それぞれ印象に残ったエピソードを語りました。

晴天となった当日、トークの前半はギャラリー3の外で行われました。展覧会を訪れた人々が少しずつ加わり、トーク会場は徐々に賑わいを増していきました。後半には、ギャラリー3の中で実際の展示に触れながら、展覧会の解説が行われました。

企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」の展覧会ディレクターを務めるのは、数々の著書や展覧会企画で知られる写真評論家で美術史家の伊藤俊治。ウィリアム・クラインの作品が、映像作家TAKCOMの手でどのようなインスタレーションとなったのか。展覧会の全体像を紐解く展覧会ディレクターのインタビュー第2弾。(文・聞き手:中島良平)

ニューヨークのスカイスクレイパーの印象が強烈なロビーから次の展示室に移動すると、ウィリアム・クラインのイメージが目くるめくスピードとリズム感で空間に展開する。映像作家TAKCOMがウィリアム・クラインの作品200点あまりを使い、空間全体でマルチ・プロジェクションを行う映像インスタレーション『ウィリアム・クライン+TAKCOM, 2018』だ。ここにもやはり、「従来の写真展の方法とは一線を画したい」という伊藤の狙いが見え隠れする。

「クラインさんの処女作は『ニューヨーク』ですが、都市を回りながら撮影を続け、やがて彼は映画制作を発表するようになり、デザインにも大きな興味を持ったり、『VOGUE』などのファッション誌に写真を発表したり、表現の場を移していきました。今回、TAKCOMさんにインスタレーションを依頼することに決め、写真や映画、アニメーション、タイポグラフィ、映画のスティル写真など、様々な作品を集めました」

クラインの事務所と話し合い、またTAKCOMの意見も聞きながら作品の選出を行なった。大きなサイズで映像が投影されるメインの壁面のみではなく、対面の壁にはクラシックなスライド映写機でポジフィルムの投影も行われるなど、演出は一面的ではない。鑑賞者も体の向きを変えながら全身で空間を体験し、クラインのビジュアル世界に引き込まれていく。

「異なるメディアをフラグメンタルに見せてしまうのではなく、それぞれのメディアが最終的に融け合わさって、見ている人たちがまるで空飛ぶじゅうたんに乗って新しい星へと連れ去られていくようなビジョンがあったらおもしろい、というようなことを考えたんです。TAKCOMさんがそのコンセプトを理解して、最終的に新しい写真の体験が、新しい映像の体験が可能な一つの場が生まれたと感じています」

このインスタレーションを出ると、21_21 DESIGN SIGHT最大の展示室に20代から50代の東アジアの作家たちの作品が並ぶ。20世紀の都市の典型とも言えるニューヨークの姿に始まるこの企画展の展開には、21世紀に入って西洋中心の価値観が大きく崩れてアジアのダイナミズムが生まれるなど、都市や国どうしのバランスが大きく変容した様子が表現されている。

「ウィリアム・クラインとTAKCOMの組み合わせもそうですけど、異なる2つのものが出会ったとき、そこには今まで見たことのないような美的な、創造的な、知的な結合が生まれると考えて私はこれまで展覧会を作ってきました。今回も、西洋の都市を疾走してきた今年90歳のクラインさんの表現に、次の世紀を担うようなアジアのエネルギッシュな才能を対比させた意図はそこにあります。ネットワークやテクノロジーと組み合わさって、新たな写真表現が生まれていることも、自然とそこに立ち現れてくるでしょう。『写真都市』というテーマである一つの見方を強要するのではなく、そこに多軸的な概念や視点が生まれることで興味深い展示になると考えたのです」

2018年3月17日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、トーク「テクノロジーと表現」を開催しました。 トークには、情報学研究者のドミニク・チェンと本展参加作家のTAKCOMが登壇しました。

写真表現は、飛躍的なテクノロジーの革新によりその可能性をますます拡張し、視覚や知覚を通して私たちの固定概念を揺さぶり、世の中の価値を変容させてきました。

本展参加作家のTAKCOMは、ウィリアム・クラインの作品を使って展示空間に都市が現れてくるような作品を制作しました。

TAKCOMは、「クラインがAdobeやMacを使用したらどのような表現をするのか」を想像しながら、グラフィックデザイナーでもあるクラインによる無数の作品を自ら解釈し、再構築し、モーショングラフィックやアニメーションを制作したと言います。

次に、写真とSNSの関係性について二人は語り合いました。

「InstagramやTwitterなどを通じて、世界中で同時に様々なことが起こっていることに気づく」とドミニク・チェンが語るように、今はSNSの発展により、複数のタイムラインから世界を見ることが可能な時代となりました。さらに、タイムラインは数分の間に流れるように変わり、テキストを交わすように写真を交わしてコミュニケーションをとる時代になったと続けます。TAKCOMは、AR技術を有効活用した韓国発祥のカメラアプリSNOWを例にあげ、加工することにより、非現実的でユニークな動画や写真を撮ることができる顔認証機能に関心を持っていると言います。

写真の鑑賞方法が多様化し、変化している今、本展が「ゆっくりと写真を観る機会となった」と二人。写真を観る行為の意味について、新たに問いかける展覧会になったのではと見解を続けます。

最後には、参加者からの質問に、様々な視点から新しいテクノロジーや写真の在り方について語られ、私たちの日常に溢れているテクノロジーと表現がより身近に感じられるトークとなりました。

開催中の企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、『Numéro TOKYO』4月号(扶桑社)に、ウィリアム・クラインをはじめ本展参加作家の作品が、クラインが『Numéro TOKYO』に寄せたコメントとともに紹介されました。

2018年2月24日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、トーク「沈 昭良の写真について、アジアの写真の特性について」を開催しました。

トークには、台湾を代表する写真家で本展参加作家の沈 昭良と、本展ディレクターの伊藤俊治が登壇しました。

はじめに、伊藤より台湾の地理や宗教について、沈より移動舞台車(STAGE)の歴史について説明がありました。

1990年代初期から台湾南部を中心に、冠婚葬祭のために使用された移動舞台車は、その後、手動から自動へ、有線から無線へ技術も絶えず進化し、音響や電子装飾が加わった電気花車に発展しました。現在は、冠婚葬祭はもちろん、ポールダンスや歌のパフォーマンス、選挙活動の街頭演説に使われるなど、廃れることなく時代のニーズに応えながら、台湾の特殊な文化として深く根付いているといいます。

次に沈は、時代ごとの移動舞台車のデザインを並べて見せながら説明しました。

沈の写真は、すべてのものを吸い込んでしまうような亜熱帯の夜の特別な瞬間を捉えていると伊藤は述べます。

まるで移動舞台車自体が都市であるかのような印象を受けたと伊藤が語るように、歴史と場所を切り取った沈の写真からは、島国独特の文化ビジョンが強く伝わります。長期にわたり撮影した3つのシリーズ『STAGE』『SINGERS&STAGES』『台湾綜芸団』からも、社会や地域にどんどん深く入り込み、内容も奥深いものになっていることがわかります。

最後に伊藤は、政治や文化といった社会的な大きな変容にあわせ、写真の力や写真の役割も同様に変化していると自身の見解を語りました。

沈の作品を通して、写真が担う意味の重さ、表現の可能性を参加者とともに探る貴重な時間となりました。

2018年2月23日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、「ウィリアム・クラインスタジオによるトーク」を開催しました。 トークには、ウィリアム・クラインスタジオから、スタジオ・マネージャーのピエール=ルイ・ドニと広報のティファニー・パスカルが登壇しました。

27年前、当時兵役を終えたばかりのドニは、写真雑誌にクラインが求人広告を出しているのを発見し、自ら学んだ写真の技術を活かすため志願したと言います。面接や試験で見たクラインのコンタクトプリントに目を奪われたこと、クラインの写真のネガを引き伸ばし機を使って作業した試験のことを語りました。

最初の数年はコンタクトプリントの方法を学びつつ、プレスやギャラリーからリクエストを受けた写真を探す作業が多かったというドニ。クラインの望むことを模索し、何年も話し合いを行ったそうです。また、2000年代以降は、デジタルデータのアーカイヴ作業が増えたと言います。現在はプリントよりも展覧会の準備が多く、本展でもそのアーカイヴが使用されていると語りました。

一方パスカルは、2007年9月がクラインとの出会いであったと言います。当初はクラインのユーモアに惹かれたこと、いわゆる秘書の仕事から始めたが、やがて書籍や雑誌の仕事も行うようになりました。2015年以降、頻繁にアトリエに通うようになったという彼女は、将来、プロジェクトの核心部分にも関わることができればと、想いを語りました。

さらに、クラインが過去20年暮らしたというアトリエの写真、過去に妻のジャンヌをモデルとしたファッション写真のテスト撮影の様子など、貴重なドキュメントも紹介されました。

トークの後半には、クラインが会場に登場。「フィルムからデジタル写真に変わって必要なことは」という質問には、「メモリーカードですね」と答え、会場を沸かせました。

トーク終了後は、参加者を温かく迎えたクライン。彼自身の素振りや、スタジオのスタッフが語る仕事内容から、クラインがいかに力強く普遍性を携えた作品を生み出しているのか、その背景を知ることのできる貴重な機会となりました。

2018年2月23日、企画展「写真都市展 -ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち-」が開幕となります。

写真が発明されてまもなく2世紀−−これまでに生み出された写真は天文学的な数に及び、その表現形式や制作手法、つくり手と受け手の関係には大きな変化がおこっています。

20世紀を代表する写真家 ウィリアム・クラインは、ジャンルを超えた表現と世界の都市を捉えた作品で、現代の視覚文化に決定的な影響を与えました。

本展は、エネルギッシュなクラインの写真を核に、21世紀の都市と人間を見つめ、従来の写真のフレームを乗り越えようとする写真家たちを紹介する展覧会です。

22世紀をも見据えた未来の写真都市の鼓動を描きだす、ヴィジュアル・コミュニケーションの新しい冒険をご覧ください。

写真:吉村昌也/Photo: Masaya Yoshimura

2017年10月20日、いよいよ開幕となる「野生展:飼いならされない感覚と思考」の会場の様子を、いちはやくお届けします。

人間の文化と生活には、心の土台となる「野生」の能力が欠かせません。

理性や合理性ばかりが前面にあらわれる現代においても、私たちの本能であり知性でもある野生の感覚と思考は、いまだ失われていません。

本展は、現代の表現者たちのもつ野生の魅力に着目し、さまざまな作品や資料を通して、その力を発動させるための「野生の発見方法」を紐解く展覧会です。

写真:淺川 敏/Photo: Satoshi Asakawa

2017年7月8日、企画展「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」に関連して、展覧会チームによるオープニングトークを開催しました。

トークには、本展ディレクターの青野尚子、会場構成協力の成瀬・猪熊建築設計事務所より成瀬友梨、猪熊 純、展覧会グラフィックの刈谷悠三が登壇しました。

トークのはじめに、青野尚子が、本展ができるまでの過程について解説しました。

クリストとジャンヌ=クロードを出発点として、世界各国からダイナミックな手法で活動を行うさまざまな分野の作家たちが集う本展。

参加作家の制作のプロセスを解説し、過去に制作した作品についても触れました。

展覧会グラフィックを担当した刈谷悠三は、ポスタービジュアルの複数のアイデアを実際に見せながら、現在のビジュアルに至るまで様々な試行錯誤があったことについて振り返ります。展覧会タイトルにもある「そこまでやるか」の言葉によって想像力を引き立てられるよう、あえて画像は用いらずに構成したことを説明しました。

さらに、クリストとジャンヌ=クロードの「フローティング・ピアーズ」から着想を得たオレンジを展覧会のテーマカラーとし、会場グラフィックでも統一感があるデザインを目指したと語りました。

作品のスケールが身体的に伝わり、会場全体でひとつの体験ができるように構成したと語る猪熊 純。構想途中の模型を用いながら、どのように会場のバランスをつくりあげてきたのかを解説しました。特に4組の作家が集うギャラリー2では、同時に複数の作品が目に入り迫力が伝わる配置、一体感をもたせつつも個々の作品と向き合って鑑賞できる構成を、具体的に意識したと言います。

成瀬友梨からも、参加作家とその作品から感じ取った魅力をより良く伝えていくための粘り強い試行錯誤が語られました。

本展開催に向けて約1年をかけて準備してきた展覧会チームのアイデアの源や試行錯誤を重ねたプロセスからも、「そこまでやるか」というフレーズに応えようとする強い熱意が感じられるトークとなりました。

いよいよ明日開幕となる「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」。開幕に先駆け、会場の様子をお届けします。

つくることの喜びとともに、「壮大なプロジェクト」に向けて歩みを進める表現者たち。彼らの姿勢には、さまざまな困難に立ち向かう強い意志と情熱があります。本展には、世界各国からダイナミックな活動を行うクリエイターたちが集います。

本展では、制作過程のアイデアスケッチやドキュメント、実際の作品で使用した素材、新作インスタレーションを展示し、より直感的に身体で作品を楽しむことができます。

展覧会ディレクターに建築やデザイン、アートなど幅広い分野に精通するライターでエディターの青野尚子を迎え、クリエイションが持つ特別な力と、そこから広がっていく喜びを伝えます。

Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku)

Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku) Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku)

Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku) Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku)

Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku) Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku)

Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku) © Georges Rousse

© Georges Rousse Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku)

Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku)企画展「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」に企画制作協力として関わっているのが岡崎智弘。今回の仕事や見どころを語ってもらいました。

(聞き手:川上典李子)

「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」会場風景(Photo: Satoshi Asakawa)

—会場では「デザインの解剖展」の300近いコンテンツを自由に見ていただき、考えるきっかけにしてもらいたいというのが21_21 DESIGN SIGHTの願いでもあります。そうした「見方」のヒントとして、「ここは!」という例のいくつかを岡崎さんから挙げていただけますか。展覧会最終日まで残りわずかとなりましたが、これから来場くださる方や、閉幕前に再度いらしてくださる方に参考にしていただけるかと思います。

たとえば、ブルガリアヨーグルトの情報構造。パッケージの文字や図柄の重なりから、情報の構造や配置を観察できる展示ですが、なかでも「乳」の一文字が突出しているんです。使用アレルギー物質を表示する小さな文字情報のひとつでありながら、重要な文字情報として、最も高い階層として考えられていることがわかります。このように考えられた情報の階層、構造は、平面のグラフィック表現となった際にも目立ち、きちんと見てとることができるのです。グラフィックデザインの役割について改めて考えることのできる良い例だと思います。

きのこの山の正面外装グラフィックについては、1つだけ白いパッケージの展示になっています。1985年の2代目パッケージですが、企業の収蔵もなく、コレクターも見つけられていない。どこにもないというミステリアスな面もさることながら、量産されて流通し、あたり前のように生活のなかにあるものがこうしてゼロになるという状況、これはすごいことだと思いませんか。2代目パッケージがどこかにあることを知っている方がいたら、ぜひとも教えてください。

商品それぞれに容器の形や材質、包装の構成要素や印刷を解剖していますが、明治エッセルスーパーカップの容器を約21倍にした巨大模型は特に細部もまじまじと見てほしいものです。外蓋の構造を裏側から見てみたり、床ぎりぎりの位置になってしまいますが、底の内側部分も細かく表現しているので、ぜひともじっくり見てみてください。これを見た後に市販されているアイスクリームのカップを切ってみたり、外蓋を広げたりしてもらえると、また新しい発見があるのではないかと思います。

会場には各製品に関する客観的な情報が並んでいますので、少しでも興味のある点があったら、情報を道具としてつかって、さらに深く踏みこみながら考えてもらえるのがよいと思います。展覧会準備の際に佐藤 卓さんが「情報に触れたひとに情報を自由に編集してもらえる構造にしよう」とおっしゃっていましたが、まさにその通りだと思います。それは僕たち展覧会をつくる側にはできないことです。

「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」会場にて(Photo: Satoshi Asakawa)

—昨年秋の「六本木アートナイト2016」の日に、岡崎さんはじめ鈴木啓太さん、中野豪雄さんと「デザインの解剖展」ギャラリーツアーの案内役をさせていただいた際、「展覧会制作に関わってみて、デザインということばが溶ける思いがした」という岡崎さんの発言にはっとする思いでした。本展に密に関わってくれた岡崎さんがいま思っていること、そこにデザインとは何かを考えるうえでの大切な点が含まれているように感じています。

量産されている身近なものを、デザインの視点、またデザインという方法論で解剖する展覧会は、ひとつの製品にこれほど多くの要素が含まれていることに気づかせてくれます。成分にしても味にしても専門の立場のひとが研究し、決定してきた結果です。このように製品をデザインの視点で解剖していくと、最小単位として「仕事」が現われてくることに気づきました。デザインということばは溶けてなくなり、仕事ということばに置き代わるような感覚でもあったのです。デザインということばがより広くなっていたり柔らかくなっているのかもしれませんが、どの仕事のどの段階でも、現状を良くするために仕事がされています。そう考えると、純粋に仕事をすることもまたデザインと言えるのではないだろうかと、考え続けているところです。「デザインの解剖」を通して、自分の職能をまっとうしている多くのひとの存在が見えてきました。デザインとはやはりひとと関係することであるということ。そのことを改めて考えています。

オープニングトーク「解剖展の解剖」2016年10月22日

企画展「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」に企画制作協力として関わっているのが岡崎智弘。今回の仕事や見どころを語ってもらいました。

(聞き手:川上典李子)

—岡崎さんにはこれまでにも「デザインあ展」(2013年)や「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」(2014年)に出展してもらっています。NHK Eテレ「デザインあ」の「解散!」コーナーでのストップモーションを活かした映像でも注目されている岡崎さんですが、ご自身の活動はグラフィックデザインが始まりだったそうですね。

はい、大学でグラフィックデザインを勉強して、卒業後は印刷を主とするグラフィックデザインの事務所に所属していました。グラフィックの視点でコマ撮りした動画をウェブサイトで紹介していたところ、中村勇吾さんからNHK Eテレで準備中だった「デザインあ」への声をかけてもらったんです。これが2010年のことで、「解散!」は番組開始の2011年春から継続しています。

このときはグラフィックデザインの考えを映像に活かすという意識でしたが、その後、グラフィックや映像といった異なるジャンルのデザインがあるのではなく、それぞれのジャンルが「デザイン」という大きなくくりに内包されているのだと考えるようになりました。 21_21 DESIGN SIGHTの「デザインあ展」も初めてとりくんだもので、お寿司の解散、本の解散、器の解散、お金の解散の4つをオブジェとしてデザイン・制作しました。表現媒体が違うと必要とされる技術はもちろん異なりますが、グラフィックにしても映像、プロダクトにしても、姿勢としては同じ「デザイン」なのだと意識しています。

「デザインあ展」会場風景 2013年2月8日-6月2日(Photo: Masaya Yoshimura)

—岡崎さんの幅広い活動のなかからいくつか紹介してもらえますか。

NHK Eテレの「デザインあ」と同じく2011年から継続しているものに、離島専門季刊誌『ritokei』のアートディレクションとデザインがあります。全国に数百ある離島をつなげる役目を担おうと活動している離島経済新聞から声をかけてもらい、彼らのプロジェクトをどのようにかたちにしていけるのか、またどう伝えていけるのかに関わっています。愛知県常滑市でのTOKONAMEプロジェクトでは、現地移り住んだデザイナーの高橋孝治さんをはじめとする「とこなめ会」の一員として、常滑焼きの伝統をどう今後に展開していけるのかを考えているところです。映像の仕事では、無印良品の小型収納類のプロモーションがあります。クリエイティブディレクターを務めた阿部洋介さんと、小物類を整理整頓してくストップモーションの映像をディレクションしました。

「デザインの解剖: ISSEY MIYAKE A-POC BAGUETTE」

(なんなの? A-POC ー MIYAKE ISSEY + FUJIWARA DAI ー」展)

2003年9月10日-10月5日、AXISギャラリー(Photo: Yasuhito Yagi)

—今回の「デザインの解剖展」についてお聞きします。佐藤 卓さんの「デザインの解剖」を岡崎さんは学生時代に見ていたとか。

はい、「デザインの解剖」を初めて知ったのは学生時代、「なんなの? A-POC ー MIYAKE ISSEY + FUJIWARA DAI ー」展(2003年)の会場です。展覧会のグラフィックデザインが大学の恩師だった秋田 寛さんでした。この会場では、繊維構造の模型に「おーっ!」と驚かされてしまいました。模型を観察することで構造を自然に理解できながらも、小さなものを巨大化した奇妙なものをギャラリーで見た、という感覚です。その感覚を今でも覚えています。

「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」会場風景 (Photo: Satoshi Asakawa)

—今回の展覧会については、コンテンツが膨大な量であるからか、制作プロセスに興味を持った方から私自身も多くの質問を受けています。展覧会ディレクターである佐藤さんと構成をどう詰めてこられたのか。そのやりとりの様子を改めて聞かせてもらえますか。

開幕1年半ほど前、展覧会のコンテンツを考える初期段階から参加しています。佐藤さんと検証したコンテンツ案は100以上になりました。その一つひとつの検討と、並行して進んでいた書籍におけるコンテンツも整理しながら、最終的に会場で紹介しているコンテンツは300近くあります。そのうえでこれら一つひとつの展示方法を考える作業があります。コンテンツの何かが日々細かく更新されているので、それ自体をチェックする作業からして大変で、最初はわかりやすいように資料に更新マークをつけていたりしたのですが、マークがついたことを制作チームが共有することだけでも大変でした(笑)。

これほど多くの項目を展覧会としてまとめる作業に関わるのはもちろん初めてのことです。「デザインあ」のときもそうでしたが、僕はどうも、それまでやったことのない分野の仕事に関わることが多くなる人生みたいです(笑)。情報やものを構成し、人間の知覚にかかわる要素を組み立てる視覚伝達の仕事によって社会に関与するということは共通していますが...

「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」会場風景 (Photo: Satoshi Asakawa)

—解剖は、岡崎さんが「デザインあ」でとりくんでいる「解散!」とつながるところがありますね。

「デザインあ」の「解散!」は佐藤さんのデザインの解剖から生まれたひとつで「要素をよく見る」という点は共通するものです。あるものをピンセットで分解し、一つひとつを手で動かした写真を1分間の映像にまとめているのが「解散!」ですが、解散は物性を軸として、あるものの多層構造、内包構造を楽しく見ることができるように伝えるもの。今回の展覧会の「デザインの解剖」はこの解散につながるところがありながらも、味や知覚も含みながら切りこんでいる点で異なる特色があります。

客観的な価値に基づいたコンテンツを並べて展覧会にしていく佐藤さんとの今回のやりとりは、とても楽しいものでした。「デザインの解剖」における佐藤さんの一貫した考え方、すなわちデザインの視点で見る、客観的に見るということを会場でもまず伝えたうえで、僕自身大切にしたかったのは、子どもでも楽しめる展示であると同時に深い部分を理解してもらえるものであること、またその幅をどうもたせられるのかということです。

おかざきともひろ:

アートディレクター/グラフィックデザイナー

1981年生まれ。東京造形大学デザイン学科卒。アイルクリエイティブ勤務を経て、2011年9月よりSWIMMINGを設立。印刷物から映像制作までカテゴリを横断したデザインを行う。多摩美術大学情報デザイン学科にて非常勤講師を務める。

社会を支える基盤であり、叡智の結集でありながら、普段は意識されることの少ない土木工学や土木構造物の世界。21_21 DESIGN SIGHTで「土木」をテーマにしようと決めた際、ディレクター一同、これこそがデザインの施設でとりあげるべきテーマであると話し合った経緯があります。生活を支える普段は見えない力、自然災害から生活を守る工夫の歴史について、あるいは現場を支える多くの人々の存在、最新の技術や日本の作業作業のきめ細やかさなど、いつも以上に熱い会話となりました。こうした「土木」をより多くの方々に身近に感じてもらえる機会を、建築家の西村 浩氏がみごとに構成してくれています。

会場でまず出会うのは、見えない土木の存在です。1日あたり300万から400万もの人々が行き交い、乗降客数や規模で世界一にも記録されている新宿駅を始め、渋谷駅、東京駅のメカニズムを可視化するべく「解体」を試みた建築家 田中智之氏のドローイング。アーティストのヤマガミユキヒロ氏は、神戸の六甲山からの街なみと隅田川からの風景を絵画と映像の投影による「キャンバス・プロジェクション」で表現しています。日の出から日没、そして再び日の出を迎えるこれらの美しい風景も、土木あってこそ。そう考えると実に感慨深く、静かに移ろっていく風景に見入ってしまいます。

渋谷駅については、ギャラリー2で紹介されている田村圭介+昭和女子大学環境デザイン学科 田村研究室による「土木の行為 つなぐ:渋谷駅(2013)構内模型」も。複数の鉄道が乗り入れ、地下5階、地上3階という駅の複雑な構造は驚かされるばかり。背後の写真は西山芳一氏の撮影。

工事現場で汗を流す人々の姿もフォーカスされています。21_21 DESIGN SIGHTが土木のテーマで伝えたかったひとつに「支える人々の存在」がありましたが、西村氏も同じ想いを持ってくれていました。とりわけダイナミックな作品は、現在の渋谷の工事現場の音が奏でるラベルの「ボレロ」にあわせて、高度経済成長期に収録された映像と現在の渋谷の工事現場の映像が目にできる「土木オーケストラ」(ドローイングアンドマニュアル)。同じく私の心に響いたのは、溶接、舗装、開削等の作業をする人々の写真「土木現場で働く人たち」(株式会社 感電社+菊池茂夫)です。土木建築系総合カルチャーマガジン「BLUE'S MAGAZINE(ブルーズマガジン)」を知ることもできます。「人」という点では、スイス、ゴッタルドベーストンネルの完成の瞬間を記録した映像での、歓喜する人々の姿も心に残りました(「日本一・世界一」のコーナーで紹介)。

ダム建設で人工湖に沈んだものの、水位の低い季節に目にすることのできるコンクリートアーチ橋「タウシュベツ川橋梁」(北海道上土幌町)を始め、30年間土木写真家として活動する西山芳一氏が撮影したトンネルやダムの壮大さと美しさ。それらの写真を堪能できる展示空間(ギャラリー2)には、「つなぐ、ささえる、ほる、ためる」などのキーワードで、アーティストやデザイナーの作品が紹介されています。

砂を盛ったり掘る行為にあわせて等高線が現われる「ダイダラの砂場」(桐山孝司+桒原寿行)、来場者がダムの水をせき止める「土木の行為 ためる」(ヤックル株式会社)、ビニールのピースを積み上げてアーチ構造をつくる「土木の行為 つむ:ライト・アーチ・ボリューム」(403architecture [dajiba])等々、楽しみながら「土木の行為」を知る作品が揃っているのも「土木を身近に感じてほしい」という西村氏の想いゆえのこと。また、マンホールに入る体験ができる作品「人孔(ひとあな)」(設計領域)、左官職人の版築工法を手で触れながら鑑賞できる「土木の行為 つく:山」(公益社団法人 日本左官会議+職人社秀平組)など、実際の素材、工法を知ることのできる醍醐味も。

身体を使いながら鑑賞できるこれらの幅広い展示に、建築の専門家も関心を寄せています。そのひとり、南カリフォルニア建築大学の夏期プログラムで来日した学生を引率した建築史家の禅野靖司氏の言葉を引用しておきたいと思います。「土木の力を身体性とともに示していること、さらには土木を文化的な脈絡で見直し、専門外の人も好奇心を持って学び楽しむことができるフィールドとして紹介していた点が興味深い。安藤忠雄氏の建築の内部でこのテーマがとり上げられていることも、マテリアルと構造の不可分な関係を意識させ、学生たちには刺激的でした」

そして会場終盤、登場するのは骨太のメッセージです。関東大震災の復興事業の一環であり、近代都市東京のために情熱を注いだエンジニアの姿が伝わってくる永代橋設計圖。さらには、東日本大震災の復興事業の現場を、本展企画協力の内藤 廣氏はじめGSデザイン会議のメンバーが三陸を訪ねる「GS三陸視察2015 映像記録作品『GROUNDSCAPE』」(66分)。とてつもなく大きな存在である自然と私たち人間の関係について。「震災という非日常に備えながら日常を支えるのが「土木の哲学」と西村氏。「土木にはまだまだやるべきことがたくさんあり、考えなくてはいけないことが横たわっている」。自然とどう向き合うべきか。さらにはこれからの幸せとは何であるのか。西村氏が本展から発する深い問いです。

再び巨大駅の解体ドローイングに戻り、六甲山からの眺め、隅田川の景色の作品にもう一度向き合ってみました。巨大駅が滞ることなく機能し、こうした街の風景を「美しい」と感じつつ眺められるのも、身体のすみずみに血が巡っていくかのごとくメカニズムが熟考され、そのための技術も活かされているからこそ。また、ダイナミックで力強く、ひとの暮らしを思う実に繊細な配慮とともにあるのが土木の世界です。土木が生活を支えてきた歴史、支えられている現状を意識しながら、この先の生活のために大切なものとは何か、考えを巡らせることの重要性を実感せずにはいられません。

文:川上典李子

写真:木奥恵三

2016年7月1日より、台北の松山文創園區 五號倉庫にて、21_21 DESIGN SIGHT企画展 in 台北「単位展 — あれくらい それくらい どれくらい?」が開催中です。

旧たばこ工場を改装した会場では、21_21 DESIGN SIGHTで昨春開催した「単位展」を忠実に再現したほか、新たに台北で集めた品々で構成した「1から100のものさし」、台湾のデザイナーらが参加した「みんなのはかり」など、台北展独自の展示も。

会場入口には、21_21 DESIGN SIGHTのコンセプトやこれまでの活動を紹介するコーナーがあり、併設されたショップには、台北展にあわせて制作された新たなオリジナルグッズも加わり、連日多くのお客様で賑わっています。

会期は9月16日まで、会期中無休ですので、台北にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

Photo courtesy of INCEPTION CULTURAL & CREATIVE Co., Ltd.

2016年6月24日(金)よりはじまる企画展「土木展」は、生活環境を整えながら自然や土地の歴史と調和する土木のデザインについて考える展覧会です。

本展に向けて、実際の「土木」を訪れたり、自らの手で「土木」のスケールを体感したりしながらすすめられたリサーチの様子を一部ご紹介します。

日本の高度経済成長期を支えた土木の工事現場と、現代の土木の工事現場の映像と音とを組み合わせたシンフォニーが、ギャラリー内の壁面いっぱいに繰り広げられる壮大な展示作品「土木オーケストラ」。2015年に21_21 DESIGN SIGHTで開催した企画展「動きのカガク展」にてディレクターを務めた、菱川勢一率いるドローイングアンドマニュアルによる作品です。

「土木オーケストラ」ドローイングアンドマニュアル

本作では、現代の土木の工事現場として、渋谷駅周辺再開発事業の様子を紹介しています。現在、新たにビル群を建設するために、河川の移動や駅通路の開設など、大掛かりな区画整理が行なわれている渋谷駅周辺。2016年3月、本作撮影のため、ドローイングアンドマニュアルが現場をリサーチしました。

当日は、渋谷駅街区土地区画整理事業共同施行者事務所に集合し、東京急行電鉄株式会社の担当の方とともに工事現場へ出発。渋谷駅近辺で行なわれている駅街区の工事、百貨店解体、銀座線改良工事の現場を仔細に見ながら、映像と音の素材を確認していきます。普段は仮囲いで中の様子を見ることのできない現場では、地中深くから、地上に位置する東京メトロ銀座線の線路下まで張り巡らされた土木のネットワークが行き渡っていました。

私たちが暮らす社会は、普段は目にする機会の少ない、土木に携わる人たちの地道な働きで成り立っています。「土木オーケストラ」では、土木の先人たちの努力が今日に至るまで脈々と受け継がれていることを、ダイナミックに体感することができます。どうぞご期待ください。

開催中の企画展「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」は、世界的に活躍する建築家 フランク・ゲーリーの「アイデア」に焦点をあて、アイデアが生まれる背景や完成までのプロセスを、数々の模型や、建築空間を体験できるプロジェクションを通して紹介しています。

ここでは本展技術監修を務める遠藤 豊による紹介映像で、会場の様子をご覧いただけます。

いよいよ明日開幕となる「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」。開催に先駆け、会場の様子をお届けします。

建築家 フランク・ゲーリーは、半世紀以上にわたり建築の慣習を覆し、世間の常識に挑戦する作品をつくり続けてきました。見る者を圧倒し印象に強く残り続ける、誰にも真似できない建築。本展では、ゲーリーの創造の原動力「アイデア」に焦点をあて、その思考と創造のプロセスを、新進の建築家 田根 剛をディレクターに迎えて紹介していきます。

会場には、アイデアが詰まった数々の模型をはじめ、建築を体感できるプロジェクション、書籍や映像等を数多く展示。ひとりの人間としてのゲーリーの姿に触れられる「ゲーリーの部屋」も登場します。自由に発想することの楽しさと挑戦し続ける勇気を与えてくれる展覧会にぜひ、足をお運びください。

Photo: 木奥恵三

2015年9月5日、「動きのカガク展」展覧会ディレクターの菱川勢一が、クリエイター集団ライゾマティクスの一員、真鍋大度を会場に迎え、トークイベントを開催しました。その活躍がともに国内外で高く評価される真鍋と菱川。ふたりを取り巻く「動き」をテーマに、これからの「ものづくり」について語り合いました。

メディアアーティストである真鍋と映像作家である菱川。トークは、ふたりの共通の関心事であった「音楽」から始まります。ミュージシャンである両親のもとに育ち、学生のころからDJとしても活躍している真鍋にとって音楽は身近なもの。会場スクリーンで今までの活動をたどっていくと、レーザーの動きを音に変換させるといった初期の試みから、真鍋の「聴覚と視覚の結びつき」への関心を伺うことができました。対する菱川も、「映像」への興味の発端が80年代のミュージックビデオに遡ると語ります。なめらかにつながる音に比べ、映像は1秒間に30コマが限界。映像を制作するにあたって、音と像のズレは悩みの種であるように話すものの、突き詰めていくと大変興味深い「音の魅力」を強調しました。

話題はそれぞれの最近の関心へと移っていきます。真鍋が取り上げたのは「ドローン」。ダンサーの動きを記録し、それをドローンにインストールすることで、人間とドローンのコラボレーションを可能にしたパフォーマンス作品でも知られているライゾマティクスでありますが、真鍋はそこに次なる可能性「人工知能」を組み込んでみたいと話しました。扱う数が増えれば増えるほどその設定に手間がかかるというドローン。それぞれに人工知能を植え付け独自に判断ができるようにさせることで、実現できるアイデアは大きく広がると考えます。

対して菱川が取り上げたのは「宇宙」。本展でも多くの作品がテーマとして扱う「重力」をはじめ、地球の「当たり前」が通用しない空間において、自分ならどんな作品をつくることができるだろうか。知識は持っていても実態を知り得ない「宇宙」こそを表現するフィールドとして究極目標にしたいと、菱川は熱く語りました。

「動きのカガク」に触れることができるのは本展会場だけに限られません。例えば映像制作の現場には、人が住むことのできるような家をたった数日間で建てることができる建設技術があると菱川は話します。一般にはあまり知られないこの技術を社会福祉に利用したらどうだろう。真鍋が自らの作品に利用してみたいと述べた「宇宙開発」や「医療」に関する技術に至っても、その技術の利用を限られた業界から解き放てるとしたらそこには大きな可能性が広がるという。同様に、メディア・アートの世界で見出された技術も、アートの枠組みを超えて社会に役立てることができるかもしれない。ふたりの会話は弾みます。

真鍋と菱川はともに「組み合わせる」ことができる人は、結果的に「新しいものを生み出す」ことができると結論づけました。身の回りにあるそれぞれ違ったものを、同じ文脈に並べてみると、そこにははじめて見えてくるものがあります。身の回りの情報にアンテナを張り続け、興味を持ったものに常に全力を注ぐ真鍋と菱川。彼らの好奇心ははかりしれません。「ものづくり」のこれからは、そんな好奇心にかかっているのかもしれません。

企画展「動きのカガク展」では、身近な材料と道具でつくられたシンプルな仕組みから最先端のプログラミング技術まで、様々な力によって「動く」作品が、その機構の解説とともに紹介されています。

この連載では、本展企画協力 ドミニク・チェンがそれぞれの作品が見せる「生きている動き」に注目しながら、展覧会の楽しみ方をご提案します。

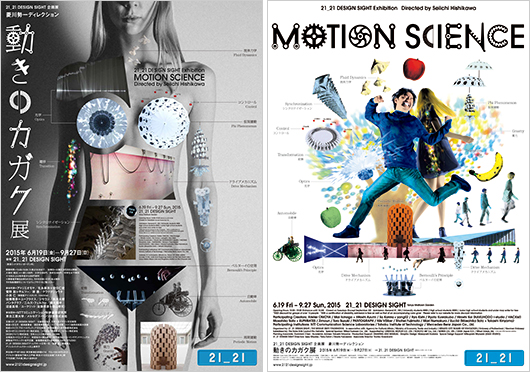

「動きのカガク展」ポスター(アートディレクション&デザイン 古平正義)

「人間は動き、変化しているものしか知覚できない」。これは生物が物理環境のなかで生存に役立てる情報を能動的に探索する仕組みを説いたアフォーダンス理論で知られる生態心理学を開拓したジェームズ・J・ギブソンの言葉ですが、これは僕たち人間がどのように世界を体験するように進化してきたかを知るための基本的な条件として理解できます。同じく、文化人類学者にしてサイバネティクス(生物と無生物に共通する生命的なプロセスの仕組みの解明を行なう学問)の研究者でもあったベイトソンによる、情報とは「差異を生む差異である」という表現を重ねあわせると、動きこそが違いを生み出す源泉であると解釈することができます。

生物の世界でも、たとえば樹の枝のような身体を持つに至った昆虫が天敵から身を守る時には動きを止めて背景と化すことを擬態といいますが、そのことによって情報を周囲に発信させない、いいかえると「生きていない」という情報を偽装しているわけです。生物としての私たちは「生きているか死んでいるか」ということにとても敏感なセンサーを持っているといえます。このセンサーを通して、私たちは「自分で動いているもの」と「別のものによって動かされているもの」を区別することもできます。このセンサーはとても優秀で、物理的な物体以外のことに対しても機能します。

「動きのカガク展」に集まったデザインからアート、産業から工学研究までに及ぶ作品の数々は、その制作方法から表現方法まで多種多様であり、安易に分類することは難しいでしょう。それでもその全てに通底する一本の軸があるとすれば、それは「生きている動き」を見せてくれる、という点が挙げられます。

考えてみると不思議です。人がつくった仕組みや動きになぜ「生きている」感覚が宿るのか。それはここで展示されている作品が何らかの方法で物理的な法則や生物の規則に「乗っかっている」からです。

上:『アトムズ』岸 遼

下左:『メトログラム3D』小井 仁(博報堂アイ・スタジオ/HACKist)

下右:『水玉であそぶ』アトリエオモヤ

水面の表面張力を指で感じられる『水玉であそぶ』(アトリエオモヤ)は水という身近な存在がアメーバのように離れたり合わさったり美しさを再発見させてくれるし、たくさんの発泡スチロールのボールを宙に浮かせる『アトムズ』(岸 遼)は100円ショップで売っているふきあげ玉のおもちゃと同じベルヌーイの定理を機械的に使って、私たちの身体を常に包囲している空気というものの動き方の不思議さを改めて見せてくれます。寝室のカーテンに差し込む夕暮れの陽光のようなシンプルだけど目を奪われる光の動きをつくる『レイヤー・オブ・エア』(沼倉真理)や様々な形の反射を見せる『リフレクション・イン・ザ・スカルプチャー』(生永麻衣+安住仁史)、布が静かに宙を舞い降りる『そして、舞う』(鈴木太朗)も日々の生活のなかで見つけることのできる光や重力の微細な美しさに気づかせてくれます。他方で、都市というマクロなスケールに視点を移せば、東京メトロの運行情報データを基に地下鉄の動きをまるで人体の血流図のように見せる『メトログラム3D』(小井 仁)から、生物のように脈打つ東京という大都市のダイナミズムをリアルに感じることができるでしょう。

この展覧会が生き生きとした動きに溢れているのは、映像作品『もしもりんご』(ドローイングアンドマニュアル)が見事に見せてくれるように、実写のリンゴに虚構の動きを与えることで、まるでりんごがハエのように飛んでいると感じられるし、ガラスのように木っ端微塵に割れたと感じられる、私たちの感覚のある種のいい加減さに拠っているといえるでしょう。同様に『森のゾートロープ』と『ストロボの雨をあるく』(共にパンタグラフ)は、回転スリットや絵柄のプリントされた傘を手にとって動かすことで、アニメーションという日常的の至るところで見ている表現方法が私たちの眼の解像度の限界に起因していることを身体的に再認識させてくれます。

左:『もしもりんご』ドローイングアンドマニュアル

右:『ストロボの雨をあるく』パンタグラフ

本当に生きているからそのように見えるのではなく、生きているように私たちが感じるから、そう見える。『ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE』と『ballet rotoscope』(共に佐藤雅彦+ユーフラテス)は実際の映像と切り離された人間の動きの特徴点を抽出して、観察させてくれます。こうした動きをゲームや映画のCGでモデリングされたキャラクターに付与すれば、まるで生きている本物の人間のように感じるでしょう。

上左:『124のdcモーター、コットンボール、53×53×53センチのダンボール箱』ジモウン

上右:『ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE』佐藤雅彦+ユーフラテス

下:『シックスティー・エイト』ニルズ・フェルカー

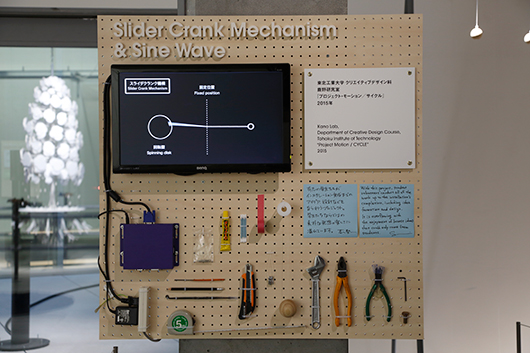

非生物が生物のように感じられる別の例として、まるで違う惑星の昆虫が密生する峡谷にいるかのような感覚を生んでいる『124のdcモーター、コットンボール、53×53×53センチのダンボール箱』(ジモウン)と、空気で伸縮する巨大な異生物のような『シックスティー・エイト』(ニルズ・フェルカー)、こちらの手の動きを模倣するように回転し続ける巨大な植物のような『動くとのこる。のこると動く。』(藤元翔平)を見ていると、私たちはこの世に存在しない生命の動きをも現出させることができることに気づかせてくれます。また、手元の取っ手の回転運動が目の前の球体の上下運動に変換される『プロジェクト・モーション/サイクル』(東北工業大学 クリエイティブデザイン科 鹿野研究室)も、まるで別の巨きな身体を動かしているような不思議な感覚を生み出しています。

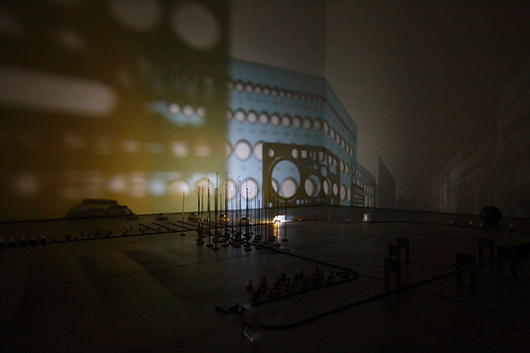

『ロスト #13』クワクボリョウタ

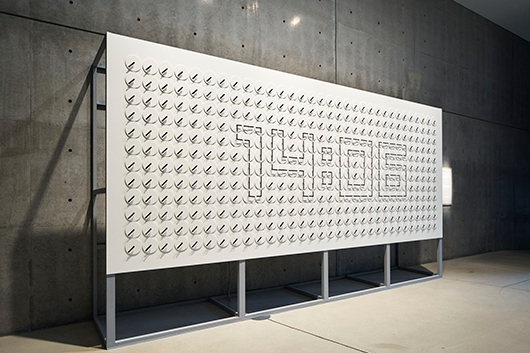

本展には身体的な感覚と共に、複雑な情感を生んでくれる作品も展示されています。来場者が書いた文字をアルゴリズムが分解して再構築した形をロボットが壁面に描き続ける『セミセンスレス・ドローイング・モジュールズ #2(SDM2) - レターズ』(菅野 創+やんツー)は、計算機が意味を解釈する必要なく作動し続けられることをまざまざと見せつけてくれ、私たち人間と人工知能の「知性」の働きの違いについて考えさせられます。高みに立って好きな方向に指をさすと三角錐の頭が一斉に同じほうを向き、しばらくすると反抗してバラバラな向きを見る『統治の丘』(ユークリッド【佐藤雅彦+桐山孝司】)は人間社会の流れに身を委ねるような動き方に対するクールな皮肉に溢れています。そして、光源となる小さな電車が様々な風景の「影像」を壁に映しながら進む『ロスト #13』(クワクボリョウタ)を見ていると、私たちそれぞれが過去に通り過ぎてきた無数の風景に対する懐かしさと、未だ見ぬ光景への憧憬が混然一体となったような感情が生起されます。動きとは物質的な事柄だけを指すのではなく、私たちの心もまた揺れ動きながら変化する対象であるということを改めて想わせてくれます。

この展示に込められたもう一つの大切なメッセージは、こうした動きを自分たちでつくってみることへの誘いです。文章や詩、音楽というものは、ただ読んだり聞いたりするだけではなく、同時に自分たちで書いてみることによって、より豊かな味わいを楽しめるようになります。それは何千年と続いてきた人間の表現するという営為の根底に流れる原理だといえるでしょう。

そのためにも、本展では有孔ボードの作品パネルに、各作品をつくるための道具や素材、そしてどのような原理で動いているのかということを示す解説映像、そして展示ディレクターの菱川勢一がその作品にどうして感動したのかという感想のメモ書きが貼ってあります。これはなるべくつくり手と鑑賞者との境界を取り払い、あなたもぜひつくってみてください、という招待を意味しています。

考えてみれば、現代はインターネットを通じて様々なものづくりのノウハウや方法を知ることができるし、コンピュータを使った表現を学ぶこともますます簡単になってきている、非常に面白い時代だといえます。映像でも物理的な装置でもアルゴリズムでも、手を動かしてみることですぐに覚えられて、仲間と共同しながら社会に面白い表現をぶつけることができます。「学校の図工室」という裏テーマが付された本展を体験して、未来のデザイナー、エンジニアやアーティストとなる老若男女の衝動に少しでも火が点り、家に帰った後にもその火を絶やさず、未知の動きを生み出してくれることに今からワクワクしています。

文:ドミニク・チェン(情報学研究者/IT起業家)

会場風景写真:木奥恵三

開催中の企画展「動きのカガク展」展覧会ディレクター 菱川勢一率いるドローイングマニュアルによる展覧会紹介映像が、東京ミッドタウン館内で放映されています。

「つくることは決してブラックボックスになってはいけない」という菱川勢一のメッセージ通り、21_21 DESIGN SIGHT館内で参加作家たちが作品設置をしている様子をご覧いただけます。

また、展覧会場内では、同じくドローイングアンドマニュアルが制作した『動きのカガク展 ドキュメント映像』で、展覧会企画の制作プロセスも紹介しています。

ぜひお楽しみください。

2015年7月4日、企画展「動きのカガク展」企画協力 ドミニク・チェン、参加作家より鹿野 護(WOW)、菅野 創+やんツー、岸 遼が登壇し、トーク「クリエイションとテクノロジー」を開催しました。

まず、ドミニク・チェンが、展覧会ディレクター 菱川勢一が本展企画初期から繰り返し強調してきた「つくることをブラックボックスにせず、オープンにしたい」というメッセージを紹介すると、3組の作家がそれぞれ、本展展示作品に至るまでの制作過程や自身のクリエイションをその裏側まで語りました。

自身にとって、クリエイションとは人がそのものに興味をもつきっかけとなるような「違和感のある現象」をつくり出すことであり、テクノロジーはそれを実現するための手段であると岸。

続く鹿野は、普段の自身の活動とは違いデジタル・テクノロジーに頼らない素朴な機構による本展展示作品に、東北工業大学の有志の学生と取り組んだ記録を紹介。

菅野 創+やんツーは、無作為に線を描く「SENSELESS DRAWING BOT」に始まり、展示環境や鑑賞者の手書き文字を再構成して線を描く本展展示作品「SEMI-SENSELESS DRAWING MODULES」にたどり着くまでを紹介しました。

会はフリートークに移り、作品と鑑賞者の関係性について菅野 創+やんツーが、反応や展開が予測できる作品ではなく偶然性を重視した作品を制作したいと述べると、岸も、鑑賞者の反応を期待してつくりはじめる自身の方法を更新してみたいと同意しました。鹿野は、モーション・グラフィックの表現において動きを自然に見せるために加えられる様々な工夫が、実際に物体が動くときには、その環境や偶発する要素の中に元々備わっていることに改めて気づいたと語りました。

来場者からの質疑応答では、3組の作家へクリエイションへの初期衝動を問われると、菅野 創+やんツーは、現在取り組んでいる人工知能にクリエイションを実装する試みとしての三部作を紹介。本展展示作品がその第二部であることを説明しました。続いて鹿野は、日常に潜んでいる不思議な現象を自身を含めた人間がどのように認識するのかということに興味があると語りました。岸は、効率化、画一化された「常識的なもの」を疑う自身の視点を述べると、それらを問い直してつくり直すことが自身の衝動であると答えました。

最後に、会場を訪れトークの様子を見守っていた菱川勢一が、登壇者を含めた本展参加作家はいずれも、身近なことに疑問を抱き追求し続ける勇敢な人々であると述べ、日常と地続きにあるその勇敢さを、ぜひ来場者にも持ってもらえればと締めくくりました。

2015年6月19日より開催となる企画展「動きのカガク展」は、「動き」がもたらす表現力に触れ、観察し、その構造を理解し体験することで、ものづくりの楽しさを感じ、科学技術の発展とデザインの関係を改めて考える展覧会です。

本展ディレクターを務めるクリエイティブディレクター 菱川勢一が展覧会に込めた思いを、本展企画協力のドミニク・チェンによるインタビューを通じて紹介します。

「動きのカガク展」ドキュメント映像より(制作:ドローイングアンドマニュアル)

― 今回の展示を企画された動機について色々と伺っていきたいと思います。この展示ではデザイナーとアーティストの双方がフィーチャーされていますが、この点について意識されていることはありましたか?

デザインとアートを分ける必要はないと思っています。一般的にデザイナーは社会やビジネスとつながっていて、アーティストは自分の感覚で勝負しているとされていますが、その二つはすでに混ざり合っています。例えばブランドデザインなどでは、アートはビジネスの世界にすでに取り込まれている。一方で、デザインの世界は凝り固まっていると感じます。社会性や様々なルールに縛られている、というか。昨今のデザイナーはもっと自由に振舞ってもいいのではないかと思います。

先日「子供達は将来何になりたいか?」という未来の職業人気ランキングをインターネットで見ましたが、デザイナーやアーティストといった職業は30位にも入っていません。本来はスポーツ選手や医者などと並ぶメジャーな職業になってもいいはずです。

私がこの展覧会に込めたのは、シンプルにものをつくる面白さを感じて欲しい、という思いです。アーティストだけどデザインの仕事をしていたり、産業の世界にリーチすることを意識しているアーティストがいたりと、分類不能な人が増えた一方、他方で肩書きに縛られて活動している人たちも多いと感じます。この展覧会に来る人たちにはもっと自由な感覚を掴んで欲しいと思います。

― なるほど。既存の枠組みや分類に縛られずに、とりあえず手を動かしたくなるという衝動を生み出すことがこの展示の目的だと言えるでしょうか。

そうですね。それは何と呼ぶのかわからない、簡単に掴めそうもない感覚です。けれど直感的に面白いと思えるものは、ものをつくる過程の中に確かにあります。特に次世代を担う人たちである学生や子供たちに展覧会を体験してもらって、そのことを感覚的に掴んでもらえればひとつのムーブメントにつながると考えています。だから来場者には展示されている作品を「参考作品」として観てもらいたい。参加している企業にもいろいろと秘密はあるかもしれませんが、そこもオープンにしてもらえたら嬉しいですね(笑)。イメージとしては先輩たちの作品が置いてある学校の図工室みたいな。だから展示だけでなくトークイベント、ワークショップやギャラリーツアーなどを通して「つくる」空気を伝えたいですね。

NTTドコモ WebAD "森の木琴" / NTT DoCoMo "XYLOPHONE"

― 今回は作品を展示するだけでなく、それぞれの制作プロセスや原理の解説を試みていますが、そこにはどういう思いがありますか?

僕も受賞したことのあるカンヌ国際広告祭の「フィルム・クラフト」部門は審査員が全員クリエイターなんです。その部門の受賞作品にアレックス・ローマンの『Third and the Seventh』という非常に面白い映像作品があります。

この映像はGoogle Sketch Up(注:誰でも無償でダウンロードして利用できる3Dモデリングツール)のオープンライブラリから他人がつくったモデルをダウンロードしてきて、それをカスタマイズしてつくった全編フルCG映像なんです。そして自らの編集過程、つまりどうやってつくったかというプロセスを動画にして公開している。

つまりこの作品はオープンにシェアされたものを使って、自分自身の作業もオープンにシェアしながつくられたものです。僕はこれは素晴らしいことだと思いました。

ここには一人で全てつくるのではなくインターネットを通してつながっているみんながひとつのチームだという認識があります。知識やコンテンツは世界中に溢れているけれど、本当に大事なのはそういった素材をいかに料理するか、ということだと思います。つくることは決してブラックボックスになってはいけない。この点は子どもたちだけでなく、展覧会に来る全ての人に伝えたいですね。

インタビュアー:ドミニク・チェン

開催中の企画展「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」展示作品より、「Giraffe's Eye」の参加作家の一人、岡田憲一(LENS)による映像が、東京ミッドタウン内にて期間限定で放映されています。ぜひご覧ください。

開催中の企画展「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」展示作品より、「1秒の世界」の参加作家の一人、岡崎智弘による映像が、東京ミッドタウン内にて期間限定で放映されています。

展覧会期中には、他の参加作家による予告映像の放映も予定しています。ぜひご覧ください。

開催中の企画展「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」展示作品より、「速さの比較:マッハ1ってどれくらい?」の構成を担当した菅 俊一による映像が、東京ミッドタウン内にて期間限定で放映されています。

展覧会期中には、他の参加作家による予告映像の放映も予定しています。ぜひご覧ください。

2015年5月9日、「単位展」参加作家であり、アートディレクターの岡崎智弘と、一般社団法人Think the Earthの上田壮一によるトーク「1秒の世界」を開催しました。

本展企画進行の前村達也が、展覧会のリサーチ初期、1秒間に起こる世界の事象がつづられた書籍『1秒の世界』と出会い、遊びの要素を取り入れながらも社会的なテーマに基づいたコンテンツを展示したいと考えたことから、著者の上田にコンタクトし、また、岡崎に参加を呼びかけた経緯を語りました。

「エコロジーとエコノミーの共存」をテーマに、地球の大切さを世界に繋げる活動を行なっている上田が属するNPO、Think the Earthと、NHK エデュケーショナルのテレビ番組「デザインあ」の「解散!」で知られる岡崎。両者の活動に触れたのち、岡崎の作風であるコマ撮り映像の緻密さが1秒の世界に組み込まれてゆくプロセスが語られました。

書籍『1秒の世界』における環境、経済、社会の大きな変化量に驚いたという岡崎は、1秒間に15コマの映像を作成。その中に時折日常の動きとは違う要素を途中で足していったというプロセスは、「1秒というものをセンシティブに見ることに繋がった」と述べました。

最後には、二人がお互いの質問に応え合う形式となり、各々の「1秒の世界」に対する想いや、気持ちの切り替えの瞬間を秒数で判断することの難しさ、見えない時間の話などとトークは弾みました。

いよいよ明日開幕となる「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」。

会場の様子を、いちはやくお届けします。

単位で遊ぶと世界は楽しくなる。単位を知るとデザインはもっと面白くなる。

単位というフィルターを通して、私たちが普段何気なく過ごしている日常の見方を変え、新たな気づきと創造性をもたらす展覧会です。

また、会場1階スペースを、単位にまつわるショップとして無料開放します。展覧会とあわせて、ぜひお楽しみください。

写真:木奥恵三

現在好評開催中の「活動のデザイン展」より、展示作品の一部を映像で紹介します。実際の作品を、21_21 DESIGN SIGHTでぜひお楽しみください。

アトリエ ホコ「フィックスパーツ」

企画展「活動のデザイン展」会場風景/撮影:吉村昌也

「修復と改良」を奨励し、人々の身の周りの問題を解決していく「フィックスパーツ」プロジェクト。会場では、国内外6組による新作を実物と映像でご紹介しています。

牛込陽介 「プロフェッショナル・シェアリング:シェアの達人」

Professional Sharing from Yosuke Ushigome on Vimeo.

企画展「活動のデザイン展」会場風景/撮影:吉村昌也

シェアリング・エコノミー(共有型経済)の発展により、個人のあらゆるリソースを売買できる世界を想定し、「シェア」を生業とするプロ・シェアラーの姿を通して、今日喧伝されている「シェア」の概念に問いを発します。

現在好評開催中の「活動のデザイン展」より、展示作品の一部を映像で紹介します。実際の作品を、21_21 DESIGN SIGHTでぜひお楽しみください。

マスード・ハッサーニ 「マイン・カフォン」

Callum Cooper, Massoud Hassani and Mahmud Hassani

企画展「活動のデザイン展」会場風景/撮影:吉村昌也

幼少時代の体験をもとにつくられた地雷撤去装置。発想の源になったペーパー・トイや、制作背景の映像も展示しています。

アルマ望遠鏡プロジェクト/ 国立天文台+PARTY+Qosmo+エピファニーワークス

「ALMA MUSIC BOX: 死にゆく星の旋律」

企画展「活動のデザイン展」会場風景/撮影:吉村昌也

南米チリに展開する「アルマ望遠鏡」が捉えた観測データをもとにつくられたオルゴール。死にゆく星「ちょうこくしつ座R星」の70の物語を、音と映像で、日替わりでお楽しみいただけます。

現在開催中の企画展「活動のデザイン展」。本展ディレクターや多彩なプロジェクトを展開する参加作家から、本展へ寄せられたメッセージを通じて、展覧会やそれぞれの活動により深く触れてみてください。

2014年12月6日、「天文学とデザイン――『星の旋律』を聞くプロジェクト」を開催しました。

はじめに、国立天文台チリ観測所の平松正顕がアルマ望遠鏡について解説。光ではなく、目に見えない電波を通して宇宙や星のデータを観測するアルマ望遠鏡は、世界22ヶ国の国際協力プロジェクトとして、南米チリの標高5000mの場所に設置されています。

続いて、ともに宇宙好きというPARTYの川村真司とQosmoの澤井妙治が、データを生かし、人の五感や感情に訴える作品づくりについて語りました。川村は、円形に靄がかかったデータを忠実にオルゴールのかたちに落とし込むという考え方、澤井は、感情がわきあがるような余白のある音の制作について紹介しました。二人は、オルゴールを解体して構造を学んだことや、回転スピードのシュミレーションを重ねたこと、そしてアクリルのディスクをレーザーカッターで手づくりしたプロセスについて説明しました。

今回の作品のモチーフとなったのは、「ちょうこくしつ座R星」。天文学者の役割とは宇宙や星の物語を描ききることだと語る平松に、川村と澤井は、ぜひオルゴールをアルマ望遠鏡のあるチリに持っていきたいと応じました。

現在好評開催中の「活動のデザイン展」より、展示作品の一部を映像で紹介します。実際の作品を、21_21 DESIGN SIGHTでぜひお楽しみください。

DNAシャロアー&クリスティン・メンデルツマ/ヴァンスファッペン

「ロースさんのセーター」

企画展「活動のデザイン展」会場風景/撮影:吉村昌也

一人のオランダ人女性によって編み続けられた500枚以上のセーターのうち、60枚を展示。すべてのセーターを記録したクリスティン・メンデルツマデザインの本の全ページもご覧いただけます。

スタジオ スワイン 「カン・シティ」

企画展「活動のデザイン展」会場風景/撮影:吉村昌也

アルミ缶や屋台の廃油など、ブラジルにある廃材だけを使ってつくられた椅子。ものづくりのサイクルを考察した作品です。

2014年11月8日、takram design engineeringの田川欣哉と渡邉康太郎、Kaz米田、牛込陽介によるトーク「未来をクリティカルに問う活動」を開催しました。

ロンドンを拠点にデザイナーとテクノロジストとして活動する牛込は、自身が発表してきた作品がメディアアートの枠組みで評価されることに疑問を持ち、テクノロジーの視点から生活や社会に影響を与えたいとクリティカルデザインを学びました。今回の展示作品「ドローンの巣」と「シェアの達人」をはじめ空想と思索から生まれる世界観そのものをデザインして提示する作品について解説しながら、思い込みを覆し、外の世界に一歩踏み出すアプローチの大切さを語りました。

takram design engineeringの渡邉は、これまでの作品を振り返りながら、思考の枠組みの持ち方の重要性について語りました。Kaz米田は、100年後の荒廃した世界における人間と水との関係を問い直すことから生まれた展示作品「Shenu:百年後の水筒」について、田川は、乾燥地帯に生息する動物の臓器の仕組みの研究から生まれた人工臓器について語りました。

問題解決以前の問題発見に重点を置き、社会と人間の関係を問い続けることでイノベーションの種を見つける、そんな新しい時代のデザインの態度について語り合うトークとなりました。

いよいよ開幕を明日に控えた「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた会場の様子を、いちはやくお届けします。

展覧会ディレクターの川上典李子と横山いくこによるギャラリーツアーを開催します。参加作家の特別参加も予定。ぜひご来場ください!

展覧会ディレクターによるギャラリーツアー

日時:11月1日(土)・2日(日)16:00-17:00、3日(月祝)14:00-15:00

場所:21_21 DESIGN SIGHT

>>詳細はこちら

撮影:吉村昌也

2014年10月24日より開催される「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた本展から、展示作品の一部をご紹介します。

マスード・ハッサーニ 「マイン・カフォン」

「マイン・カフォン」

マスード・ハッサーニ

アフガニスタン出身で、現在はオランダに拠点を置く作家の、幼少時代の体験をもとにつくられた地雷撤去装置。発想の源になったペーパー・トイや、制作背景の映像も展示します。

マスード・ハッサーニ 「マイン・カフォン」

マスード・ハッサーニ「マイン・カフォン」(Photo: Rene van der Hulst)

マスード・ハッサーニ Massoud Hassani:

1983年にアフガニスタンで生まれ1998年にオランダに移住。9歳の頃に溶接技術を学び、自動車整備工として働いた経験を持つ。オランダに移住後、「プロダクトデザイナー」という職業を知り、アイントホーフェン・デザイン・アカデミーに入学。新しいライフスタイルと文化的習慣を身につけた彼は2つの文化の懸け橋となるものを模索することに研究の重点を置いた。2011年に卒業し、現在はアイントホーフェンにある自身のスタジオで、兄のマフムード・ハッサーニ(Mahmud Hassani)と仕事をしている。

http://massoudhassani.blogspot.jp

マスード・ハッサーニがトークに出演します。

「イーヴォ・ファン・デン・バールとマスード・ハッサーニによるトーク」

日時:11月1日(土)14:00-15:30

場所:21_21 DESIGN SIGHT

>>詳細はこちら

2014年10月24日より開催される「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた本展から、展示作品の一部をご紹介します。

Humans Since 1982「ア・ミリオン・タイムズ」(Photo: Tim Meier)

「ア・ミリオン・タイムズ」

Humans Since 1982

384個の時計が並んだ作品。プログラミングされた針は、規則的な動きの中から言葉や数字を紡ぎだします。

Humans Since 1982(ヒューマンズ シンス 1982):

1982年スウェーデン生まれのペール・エマニュエルソン(Per Emanuelsson)とドイツ生まれのバスティアン・ビショッフ(Bastian Bischoff)が、2008年、ヨーテボリ大学デザイン工芸学部(HDK)の修士課程在学中にスタジオを設立。2010年より活動拠点をストックホルムに置く。クライアントにはアートコレクターの他、スイスの国際時計博物館、ゴールドマン・サックス、フェンディ、ナイキなど。作品はロンドン、ニューヨーク、パリ、ミラノ、ブリュッセル、ストックホルム、ソウル、ニューデリー、北京などの美術館やギャラリー等で展示されている。

http://www.humanssince1982.com

Humans Since 1982がトークに出演します。

オープニング・デザイナー・リレートーク「活動のデザイン」

日時:10月25日(土)14:00-16:00

場所:21_21 DESIGN SIGHT

>>詳細はこちら

大西麻貴+百田有希/o + h「望遠鏡 のおばけ」

「望遠鏡のおばけ」

大西麻貴+百田有希/o + h

望遠鏡を使った、視点を変える装置。新たな発見と驚きを与える作品です。

大西麻貴+百田有希/o + h:

大西麻貴は1983年生まれ。2006年京都大学建築学科卒業。2008年東京大学大学院修士課程修了。百田有希は1982年生まれ。2006年京都大学建築学科卒業。2008年同大学大学院修士課程修了。2008年より、大西麻貴+百田有希/o + hを共同主宰。建築設計を中心に、インスタレーションやまちづくりまで様々な活動に取り組む。主な作品に「二重螺旋の家」(2011年)、「さとうみステーション」(2013年)等。SDレビュー2007鹿島賞、2012年新建築賞等受賞多数。

http://onishihyakuda.jp

大西麻貴+百田有希/o + hの「視点を変えるイス」が、東京ミッドタウンの芝生広場に登場します。

デザインタッチ2014「スワリの森」