contents

自然 (105)

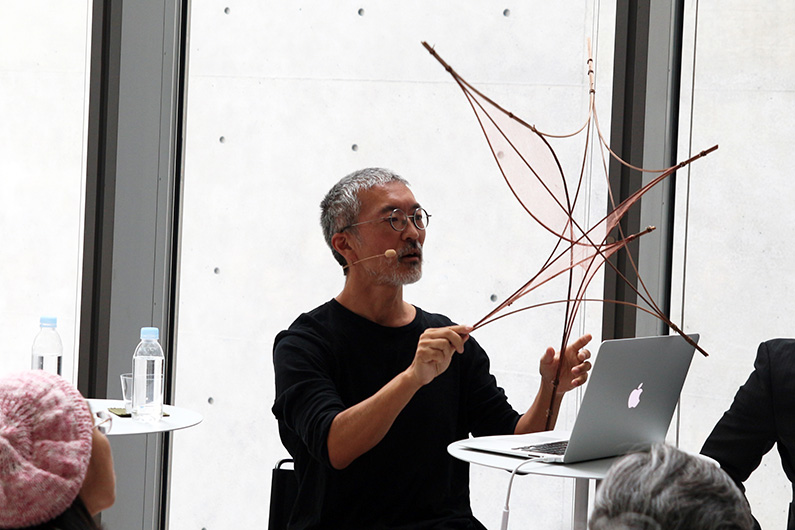

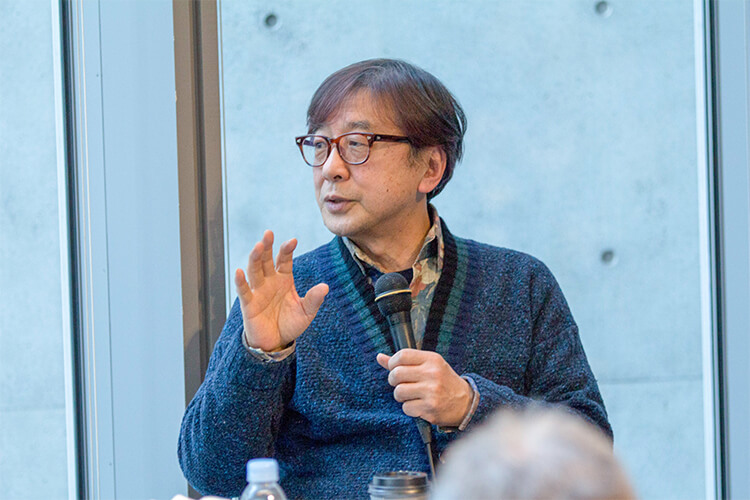

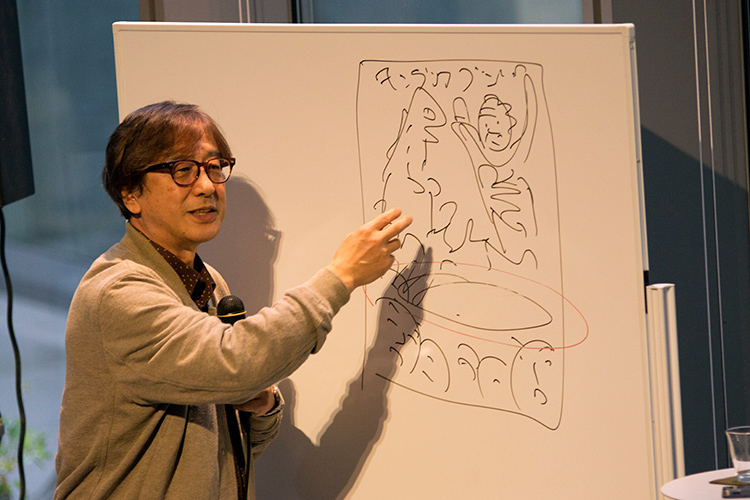

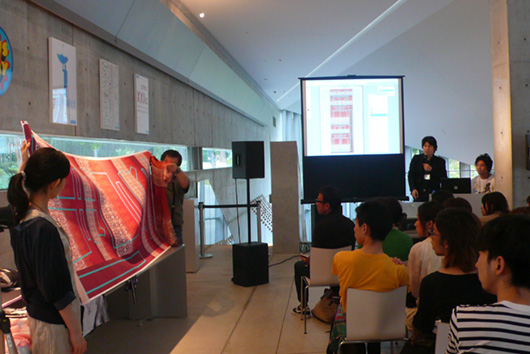

2025年10月19日(日)、企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」に関連して、トーク「3つの視点で紐解く、『そのとき』のデザイン」を開催しました。

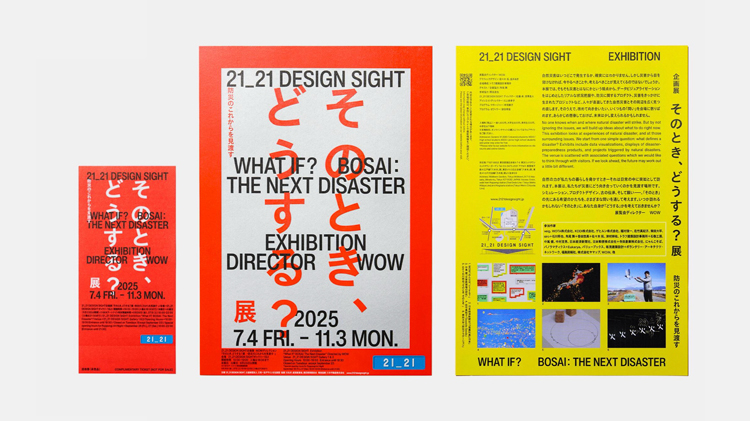

本展の企画チームより、大内裕史(WOW)、佐々木 拓(コクヨYOHAK DESIGN STUDIO)、鈴野浩一(トラフ建築設計事務所)の3名が登壇し、ディレクション、グラフィックデザイン、空間設計というそれぞれの立場から展覧会をどのようにつくりあげてきたか振り返ります。最後には、デザインの社会的役割と未来への可能性までをも語り合いました。

* 本イベントは、TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE 2025「TALK BATON」として、東京ミッドタウンの屋内スペース、アトリウムにて開催されました

左から、大内、鈴野、佐々木。

左から、大内、鈴野、佐々木。

本展の企画が持ち上がるよりも前に、サウナ好きという共通点から出会っていた3名。和気あいあいとした雰囲気でトークが繰り広げられていきます。

まずはじめに大内が、展覧会の話を最初に受けたときのことを振り返ります。「防災」をテーマにした展覧会をWOWのディレクションで、という話を受け、防災の専門家ではない自分たちがどのように展示に落とし込んでいくのか、社内のメンバーでブレインストーミングを重ねたと言います。依頼を受けた翌月には、会場を迷路のように構成し、各所に問いを散りばめて、自分なりに考えながら進むような展示の仕組みを構想し始めました。タイトルは、この段階から既に「そのとき、どうする?」。「スマホで答えを入力し、それを持ち帰れるようにしたかった。色々な立場の人が触れ、他者の答えを見ることも、防災を考えるうえで大切だと思った」と語りました。

早々に展覧会の企画チームが結成され、本格的に動き始めました。佐々木がグラフィックデザインを、鈴野が会場構成を担当することになります。

グラフィックデザインを担当した佐々木は、「防災を扱うということで、あまりふざけすぎてもいけないし、とはいえ展覧会として見に行きたくなるようなフックも必要。防災袋をアイコンにしたらどうかなど色々と考えていた」と話します。幾通りものデザインを提案し、方向性を検討する中で、21_21 DESIGN SIGHTのディレクターである深澤直人から掛けられた「どれも『そのとき』じゃない、『その前』だったり『その後』だね」という言葉が強く印象に残ったと言います。「そのとき」に一番入ってくるビジュアルはなんだろうと考え、最終的には蛍光オレンジの枠をシンボルにしたシンプルなデザインに行き着きます。展覧会の象徴ともいえる印象的なビジュアルは、こうした議論を経て形作られていきました。

展覧会の招待券とチラシ

展覧会の招待券とチラシ

また会場構成を担当した鈴野は、「受け身になってしまうとどうしても考えることを止めてしまうと思うので、なるべく能動的に、自分から入り込んでいけるような展覧会にしたいと思った」と語りました。問いに答えてから次に進むような構成を考え、来場者自身が体験を通して考えられるような空間をデザインしたのです。

会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三

会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三

その後、展覧会の中で展示するさまざまなプロジェクトやプロダクト、作品に関して、各企業や作家らへオファーの声掛けをしていきます。

そして開幕直前の6月まで、展示作りは続いていきます。展示台の段ボールモデルを作って検証したり、キャプションの文字の見え方を現場で確認したり。施工中の写真を見ることで新しいアイデアが生まれることもありました。細部にまでこだわり抜いた設計が、来場者の体験の質を支えてくれています。

そうして7月4日、本展は無事に開幕のときを迎えたのです。

その他、特に印象的な作品や展覧会のオリジナルグッズについてなど、本展についてたっぷりと語り尽くすトークセッションとなりました。

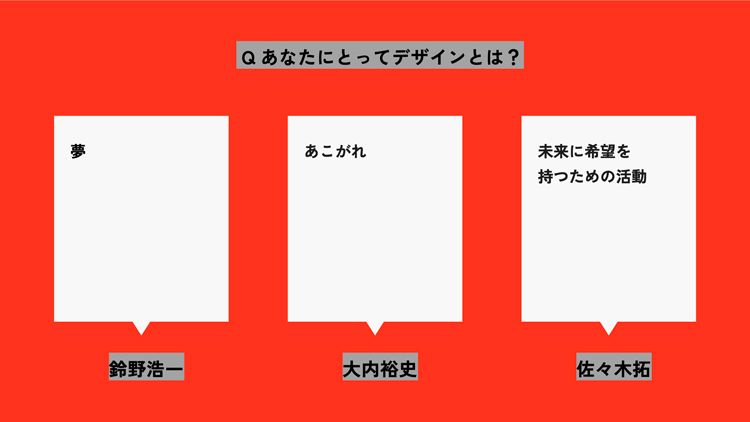

トークの最後には、登壇者3名それぞれが「あなたにとってデザインとは?」という問いに答えました。

鈴野は「夢」と表現します。

「建築やインテリアには様々な制限がある。スケジュールや予算、クライアントの思い、法規的な条件など多くの制約があるが、単に問題解決型に解いていくだけではつまらないと思う。その中に自分の思いや考え、『夢』と呼んでいるものを乗せていきたい。それを見た人が少しでも感動したり、デザインについて考えるきっかけになったり、職業的にも夢を持ってもらえたら」。

大内は「憧れ」と答えました。

「学生の頃は、デザイナーは『かっこいい仕事をしている人たち』という憧れがあった。最近は、こうなったらいいなという思いや、もっと良くしたいという気持ちが、憧れを抱く感覚に近いと感じている。著名なデザイナーの方と仕事をする中で、その仕事ぶりを見て『こういう風に仕事をしたい』という気持ちも湧いてくる」。

佐々木は「未来に希望を持つための活動」と語ります。

「デザインを通じて、対象がよりポジティブに見えたり、希望を持てるようになると思っている。世の中は暗いニュースが多く複雑な社会だが、その中でどうやって希望を持つかということがデザインではないだろうか。仕事の中でも最初は嫌だなと思うことやつまらないと感じることもあるが、それをどう面白くできるかを考えるのがデザインだと思う」。

それぞれの専門分野から生まれた知見が交わり、形作られてきた今回の展覧会。本展を通して一人でも多くの方に、いつか訪れるかもしれない「そのとき」をどう生きるか、考えるきっかけにしていただければと思います。

いよいよ会期も残りわずかとなりました。11月3日(月・祝)までの開催となりますので、ぜひお見逃しなく。

2025年9月13日(土)、企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」に関連して、「『そのとき』を、みんなで考えよう」を開催しました。

本イベントは二部構成で、第一部を「子どものための防災ワークショップ」、第二部を「大人のための防災セッション」と題して開催しました。本展に学術協力として携わる災害社会学の専門家・関谷直也と、企画協力およびテキストを手がけたデザインライター・角尾 舞が、モデレーターとして登壇しました。

第一部の「子どものための防災ワークショップ」では、小学校と中学校に通う参加者がオリジナルのワークシートを使って、本展で提示されている「『安全な場所』って、どこ?」や「十分な備えって、どのくらい?」などの災害や防災に関する問いに向き合いました。考えた内容は順番に発表し、関谷・角尾との対話も重ねることで、防災に関する知識を深めていきます。

画面奥、左から、関谷、角尾。

画面奥、左から、関谷、角尾。

「あなたにとって、その後の生活に必要なものはなに?」という問いに関連しては、防災バッグに入れておきたいものをテキストやイラストで自由にまとめました。参加者からは、寝袋・寝巻き・下着・耳栓といった生活に直結するグッズや、iPad・ヘッドフォン・トランプといった娯楽のアイテム、さらには両親の存在など、多種多様な意見が挙がりました。

ワークシートに記入する様子。

ワークシートに記入する様子。

関谷は、災害時は必ずしも避難所に避難するとは限らず、たとえば自宅が安全であれば在宅避難をするような場合もあると述べました。その場合に備えて、水や食料、トイレなどの「ないと生活できないもの」を、1週間分を目安として自宅に備えておくことが大切だと呼びかけます。

最後に、自身が記入したワークシートを持って記念撮影をして、第一部の「子どものための防災ワークショップ」は幕を下ろしました。

第二部の「大人のための防災セッション」では、関谷の解説を聞きながら、第一部よりも一歩踏み込んだ内容で災害や防災について見つめ直していきます。

関谷によると、私たち人間には心の平穏を保つための機能として「正常性バイアス(正常化の偏見)」というものが備わっていますが、非常時にこの防御作用が働いてしまうと、本来であれば危険な状態と判断すべき事象を「大きな問題ではない」と誤認する危険性があると言います。その対策として、日頃から災害や防災について考えておくことが非常に重要なのです。

都市においては特に地震火災に気をつけるべきで、火災から逃れるために自宅付近の広域避難場所を把握することが大切であること。災害があったときには気象庁が出す一次情報を確認し、それらの情報を理解して迅速な避難(安全確保)を行うこと。このような、改めて認識しておきたい防災に関するさまざまなトピックスを、本展で提示されている10の「問い」をもとに、関谷・角尾の両名と参加者がコミュニケーションを取りながら紐解いていきました。

セッションの終盤、参加者から寄せられた質問に関谷が答える場面では、災害時のトイレ問題についても改めて触れられました。停電、断水、排水管の破裂などが原因でトイレが使えなくなったときに備えて、たとえば携帯トイレを持ち歩いておくことは非常に有効です。

21_21 DESIGN SIGHTの1Fにあるギャラリーショップ「21_21 NANJA MONJA」では、11月3日までの会期中に、本展オリジナルデザインの携帯トイレ「ぽけっトイレ」を販売しています。名刺サイズで嵩張らず、かばんに一つ入れておくだけでも安心です。

災害社会学を専門とする関谷の知見を交えながら、防災について思考を巡らせた第二部「大人のための防災セッション」も、盛況のうちに締めくくりとなりました。

本展オリジナルデザインの携帯トイレ「ぽけっトイレ」もご紹介。

本展オリジナルデザインの携帯トイレ「ぽけっトイレ」もご紹介。

2025年7月4日、いよいよ企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」が開幕します。

自然災害はいつどこで発生するか、確実にはわかりません。しかし災害から目を背けなければ、今やるべきことや、考えるべきことが見えてくるのではないでしょうか。

本展では、そもそも災害とはなにかという視点から、データビジュアライゼーションをはじめとしたリアルな状況把握や、防災に関するプロダクト、災害をきっかけに生まれたプロジェクトなど、人々が直面してきた自然災害とその周辺を広く見つめ直します。そのうえで、改めて向き合いたい、いくつもの「問い」を会場に散りばめます。あらかじめ想像しておけば、未来は少し変えられるかもしれません。

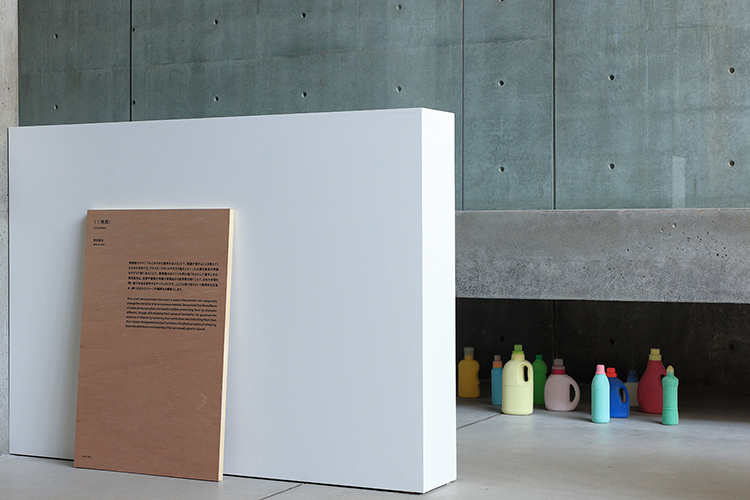

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2) 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー) 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー) 会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)柴田大平「防災グラデーション」

会場風景(ギャラリー1)

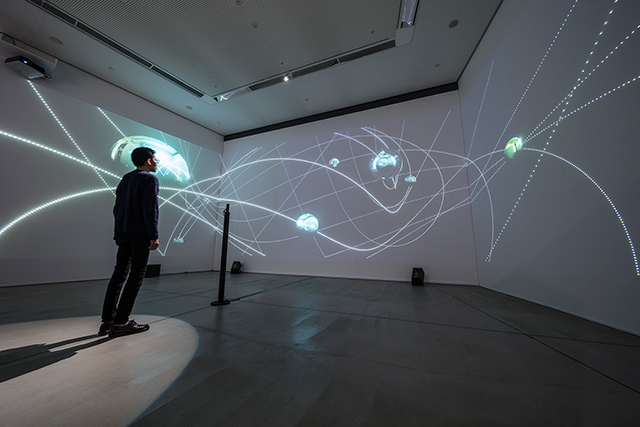

会場風景(ギャラリー1)siro+石川将也「そのとき、そのとき、」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)日本郵便株式会社+寺田倉庫株式会社「防災ゆうストレージ」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)バリューブックス「ブックバス」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2) 会場風景(ギャラリー 2)

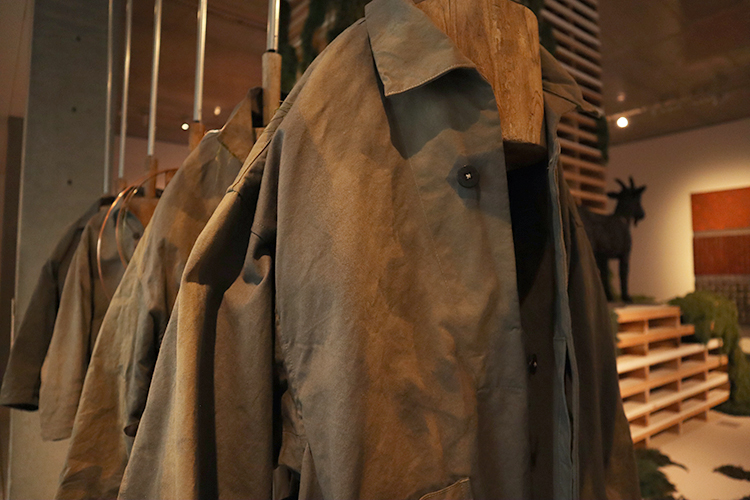

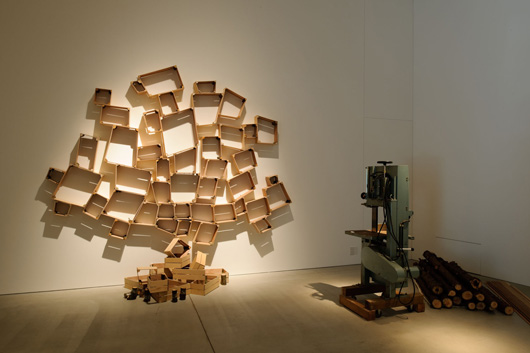

会場風景(ギャラリー 2)トラフ建築設計事務所+石巻工房「Maker Made Since 2011.3.11」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)WOW「みんなは、どうする?」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)WOW「みんなは、どうする?」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)佐竹真紀子「Seaside Seeds」「風景のつづき」「おばちゃんコーヒーはじめました」

会場風景(ギャラリー 2 出口)

会場風景(ギャラリー 2 出口)津村耕佑「FINAL HOME」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)中村至男「21_21 DESIGN SIGHTの防災」

会場風景(サンクンコート)

会場風景(サンクンコート)veig「蒸庭」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

2025年5月10日(土)、企画展「ラーメンどんぶり展」に関連して、トーク「漏庭からどん景へ」を開催しました。本展の参加作家としてサンクンコートに庭を制作したveigの西尾と、2月に終了した企画展「ゴミうんち展」で展覧会ディレクターを務めた文化人類学者の竹村眞一が登壇しました。(veigの片野は都合により欠席となりました。)

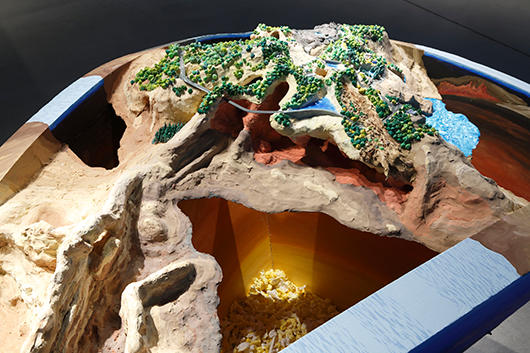

造園ユニットveigは企画展「ゴミうんち展」において、サンクンコートに「漏庭(ろうてい)」という庭を制作しました。続く企画展「ラーメンどんぶり展」では主要な樹木を入れ替え、「どん景」と名付けた新たな庭を展示しています。もともと何もない鉄板敷きのコンクリートの空間に突如現れたこの景色は、秋に植えられ、落ち葉が積もり、冬を越して春を迎えた後も、展覧会や季節を超えて変化を続けています。

それぞれの庭に込めた想いや制作の意図について、過去のveigの仕事の事例も交えながら、その庭づくりの背景を説明しました。

左から、西尾、竹村。

左から、西尾、竹村。

竹村は、都市空間に生態系を築くveigのような活動が、自然環境と人間とのポジティブな関係を築く観点から、非常に意義深い仕事だと強調しました。

竹村が驚いたのは、企画展「ゴミうんち展」の4ヶ月間の会期中に、サンクンコートに設置された「漏庭」で、部分的に約5センチも土が増えていたという事実です。もともと土のなかった地球に、さまざまな生物が何億年もの長い年月をかけて土をつくり上げてきたことを考えると、これは驚くべき現象だと語りました。西尾によれば、サンクンコートには風が吹かず、土の流出が少ないことがその要因と考えられるといいます。

企画展「ゴミうんち展」でのveigの作品「漏庭」

企画展「ゴミうんち展」でのveigの作品「漏庭」撮影:木奥恵三

続く企画展「ラーメンどんぶり展」における「どん景」では、アオダモや紅葉を赤松に変えるなど、優先樹種を変えることで新しい景色を生み出しています。赤松は「先駆ツリー(パイオニアツリー)」ともいわれ、寿命が短く、裸地にいち早く根を張り、早く倒木して土に還ることで、次世代の植物が育つ土壌を形成します。赤松は燃料革命以前に焼きものの焼成の燃料としてつかわれ、美濃焼の産地の発展にも重要な役割を果たしてきました。

veigが手がける庭は、自然のある一場面を参照しています。その庭が私たちにどんな問いを投げかけているのか、そんなことを考えながら見てほしいとトークを締めくくりました。

企画展「ラーメンどんぶり展」でのveigの作品「どん景」

企画展「ラーメンどんぶり展」でのveigの作品「どん景」撮影:木奥恵三

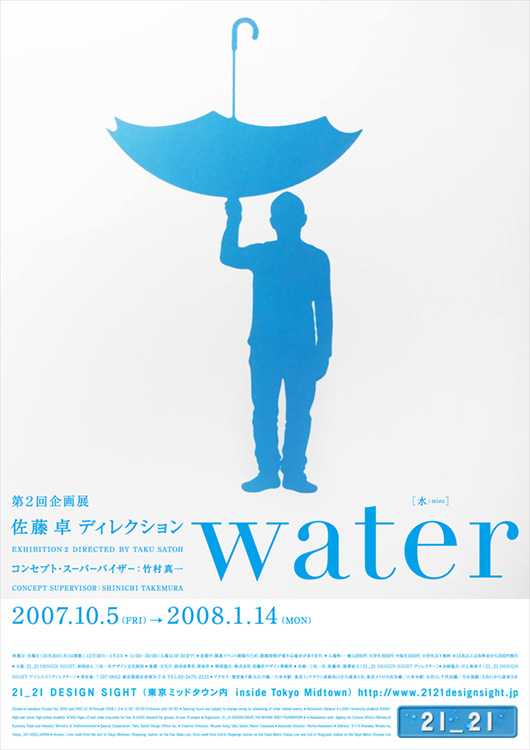

2025年3月22日(土)、企画展「ラーメンどんぶり展」に関連して、トーク「『器』からはじめるラーメン×デザイン考」を開催しました。本展のディレクターを務める、グラフィックデザイナーの佐藤 卓(21_21 DESIGN SIGHT館長)と学芸プロデューサーの橋本麻里が、対談形式で、本展開催に至るまでの経緯や展覧会の構成について語りました。

左から、佐藤、橋本。

左から、佐藤、橋本。

本展のきっかけは、今から13年前の2012年に遡ると佐藤は振り返ります。美濃焼の産地である岐阜県東濃地方の人々が、美濃焼の魅力をどのように世の中に伝えたらよいか、佐藤のもとに相談にやってきたのです。

美濃焼は、織部や志野、瀬戸黒といった桃山時代から続く伝統的な技法を有し、工芸から、マスプロダクト、タイル、工業用ニューセラミックスの分野など、ありとあらゆるものに展開しています。その広がりがあまりにも多様であるため、特徴や魅力をうまく発信できないことに地元の人々は頭を悩ませていました。

佐藤はこの話を受け、それまで専門的に学ぶ機会のなかった「やきもの」の世界を勉強できるよいきっかけになると考え、引き受けることを決めました。

美濃焼の産地に実際に足を運ぶと、歴史的背景もあり分業化されている現場の様子を目の当たりにし、その壮大さに圧倒されたといいます。このプロジェクトを進めるためには中心となる人物が他に必要だと考え、日本美術に造詣の深い橋本に声をかけたことで、両名のタッグが組まれることとなったのです。

現地に何度も通う中で、ある日佐藤は美濃焼の魅力を伝えるものとして「本」をつくることを思いつきます。その本の導入を何にするか議論していたときに、日本のラーメン丼の約9割が美濃焼であることを知り、「ラーメン」を切り口に本を編集するアイデアが生まれました。誰もが食べたことがあるであろう身近な存在、「ラーメン」を入り口とすることで、やきものに特別興味のない人にも美濃焼の魅力を伝えることができると考えました。

残念ながら、本の制作はその後しばらく眠ることとなりますが、美濃焼に関するプロジェクトは「ラーメン」という新たなキーワードを得て続いていきます。

2014年、佐藤もメンバーとして所属する日本デザインコミッティーが運営する、松屋銀座7階・デザインギャラリー1953にて、「美濃のラーメンどんぶり展」を開催する運びとなります。この展覧会は、さまざまなクリエイターらによるオリジナルのラーメン丼とレンゲ25組を並べて展示するという企画で、小規模ながらも開催され、大きな話題を呼びました。

その後、橋本の繋がりで2022年、外務省が世界3都市(サンパウロ、ロサンゼルス、ロンドン)に設置した対外発信拠点の内、JAPAN HOUSE LOS ANGELESとJAPAN HOUSE SÃO PAULOの二箇所にて「The Art of the Ramen Bowl」と題した展覧会を開催。2014年の展示よりはるかに広いスペースでの開催につき、内容も拡充しました。ラーメン文化を紹介するパートや、ラーメンと丼を要素に解剖するパート、美濃焼の伝統的な技法や多様なデザインを紹介するパートなどを追加し、「ラーメン」を入り口に美濃焼の文化を広く発信しました。

2024年には、「国際陶磁器フェスティバル美濃」に関連して、多治見市に所在する岐阜県現代陶芸美術館にて「美濃のラーメンどんぶり展 The Art of RAMEN Bowl」を開催。そして今年、21_21 DESIGN SIGHTにて「ラーメンどんぶり展」が始まり、2012年以来の東京凱旋を果たしました。

話題は、本展の展示内容の解説に移ります。

展覧会の導入部分である地下ロビーでは、年表やグラフといったデータ、あるいはポップカルチャーと呼ばれる漫画の中でラーメンがどのように描かれてきたかを読み解きながら、ラーメンの歴史と現在について考えていきます。ラーメン店の環境を「音」で感じるインスタレーション作品も体験することで、鑑賞者は「ラーメン」の解像度を上げてからその先の展示へと進みます。

ギャラリー1からギャラリー2にかけては、佐藤による、「デザインの解剖」の手法で迫る「ラーメンと丼の解剖」のパートや、ラーメン丼コレクター加賀保行による約250点の「ラーメンどんぶりコレクション」、2014年から続くアーティストらがラーメン丼をデザインする「アーティストラーメンどんぶり」に新作10組を加えた全40組が展示されています。また建築家・デザイナー3組の設計による新しいラーメン屋台も大きな見どころとなっており、佐藤・橋本の両名もこの「屋台」という存在について、畳んで移動ができるという側面が考えてみるとかなり近未来的であることや、仮設の建築物として、屋台には幾重にも可能性や面白さがあることを熱心に語りました。

そしてギャラリー2の奥のパートでは、やきもののものづくりの根源である「土」に着目した展示空間が広がります。「土をデザインする」技術によって生まれた幅広い製品の数々を一望できるようにしたことで、本展の着地点として、美濃焼の多様さを鑑賞者に示しています。

また、縄文土器が今でも遺跡からそのままの形で発掘されるように、一度高温で焼いたものは再び土には戻らないという事実から、人工物に対する責任、やきものの未来を考えるコーナーも展示。やきものを物理的に砂のレベルにまで細かく砕いた「セルベン」と呼ばれるものを粘土に混ぜ込むことで、またやきものづくりの輪の中に戻す仕組みを紹介しています。

トークの聴講者から、伝統工芸品の存続に関する話題や、佐藤が携わったラーメン店「銀座八五」に関する質問を投げかけられ、対話を楽しんだ両名。最後に、本展に展示されている中から「買うならこれだ」というラーメン丼はあるかと問われます。

橋本は、一つ選ぶのはなかなか難しいと伝えながらも、佐藤の名前を挙げました。佐藤は、自身のラーメン丼をデザインするにあたって考えたこととして、参加するさまざまなクリエイターらはきっと思いもよらないデザインのラーメン丼をつくりあげるだろうと想像したため、自分はいかにもラーメン丼らしいものをつくろうと考えたということ。少しアレンジは入れながらも、意識的に保守的なデザインにしたことなどを説明します。

また佐藤のお気に入りは、竹中直人のラーメン丼。本展のための新作の一つですが、「いい意味で破茶滅茶なデザインで、見た時に仰天した」と感想を述べました。

トークの締めくくりとして佐藤は、冒頭で話題に挙がった「本」が実は10年越しに絶賛制作中であることも紹介しました。

本展に至るまでの道のりや、展示内容、見どころについて、10年以上美濃焼に関するプロジェクトに携わってきた展覧会ディレクターの両名の口から直接語られる貴重な機会となりました。

2025年3月7日、いよいよ企画展「ラーメンどんぶり展」が開幕します。

岐阜県の東濃地方西部を中心とした地域でつくられる陶磁器の総称、美濃焼。実は日本のラーメン丼の90%は美濃焼です。2012年に始まった美濃焼に関するプロジェクトのひとつ、「美濃のラーメンどんぶり展」をきっかけとした本展では、プロジェクト開始から続く「アーティストラーメンどんぶり」に新作10点を加えた、全40点のオリジナルラーメン丼を展示。また、建築家・デザイナー3組の設計による「ラーメン屋台」や、「ラーメンと丼の解剖」、ラーメンの文化や歴史、器の産地である東濃地方の風土や環境、歴史について紹介します。

「ラーメン」を「器」からひもとくことにより、慣れ親しんだ日常の世界が、どのような要素で成り立ち、そこにどのように人やデザインが関わっているのかを発見し、その面白さを味わっていただく機会となれば幸いです。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)「MINO COSMOS」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)「ラーメンの歴史と現在」

岡 篤郎「ラーメン屋の気配」(手前)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)加賀保行「ラーメンどんぶりコレクション」

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)「ラーメンと丼の解剖」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)TONERICO:INC.「おかもち屋台」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)中原崇志「リースパネル屋台(1800+2700)×900」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)竹中工務店(正田智樹、海野玄陽、松井優香、森 唯人)「Nomad Roof(ノマド ルーフ)」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)「伝統技法ラーメンどんぶり」

会場風景(ギャラリー2 出口)

会場風景(ギャラリー2 出口)「『土のデザイン』の未来」

会場風景(サンクンコート)

会場風景(サンクンコート)veig「どん景」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)「丼自慢」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

2025年1月18日(土)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、ライブパフォーマンス「Records of Phenomena = 現象の記録」を開催しました。参加作家で、本展の企画協力も務める吉本天地が、展示作品の衣服「気配 - 痕跡」に変化を加えたパフォーマンスの様子をお伝えします。

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」(撮影:Tomo Ishiwatari)、パフォーマンス前の様子

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」(撮影:Tomo Ishiwatari)、パフォーマンス前の様子「気配 - 痕跡」は純天然染色を用い、あえて色止めを行っていないため、自然光に当たると次第に色が変わり、人が着脱することで擦れて表情が変わるという作品です。加えて、酸性のものをかけると反応が起こり色が変化するという特徴もあります。

本イベントでは、館内サンクンコートで展示している「漏庭」内の、樹木の枯れ枝や落ち葉を採取し、その植物を型紙のように使用して衣服に色の変化を起こしました。

冒頭、吉本の先導で鑑賞者一行はギャラリー2に移動。今回のパフォーマンスに登場する作品「気配 - 痕跡」を含めた吉本による本展展示作品3点の解説や、そこに込めた想いなどを話しました。

その後、日差しが差し込む地下ロビーの空間に移動してパフォーマンスがスタートします。

レモンの搾り汁が酸性であることを利用して色を変化させるため、まず吉本はその場でレモンを切り、搾り汁を用意し始めます。

「気配 - 痕跡」を床に置き、袖などを折りたたんでシワをつくり、採取してあった植物を衣服の上に配置していきます。葉っぱや枝のみならず、土がついたままの状態の植物を手に取り土を振りかけていく様子も見られました。

いよいよ、衣服にレモンの搾り汁を吹きつけていきます。霧吹きスプレーで全体にレモンの絞り汁を噴射し、少し馴染ませたら、乗せていた植物を衣服からよけて乾かします。この時点で、植物が配されているところとそうでないところに色の差が生まれているのを見て取ることができます。乾いた衣服はギャラリー2内の元の場所に戻され、新たな模様が生まれたことでその価値も変わったように見えます。

なお、今回のイベントには、吉本が展開するブランド「amachi.」の純天然染色の衣服を持参した2名も参加しました。2名は使用したい植物を自身で選び、吉本がレモンの搾り汁を吹きかける様子を間近で鑑賞。持参した衣服は、吉本の手によって、世界に一つしかない衣服として生まれ変わりました。

今回のパフォーマンスを経て変化した吉本の作品「気配 - 痕跡」は、本展会期中、会場内ギャラリー2にて展示されています。曖昧な模様の中から、植物の気配をほのかに感じられる仕上がりとなっています。ぜひ、会場にてご覧ください。

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」、パフォーマンス後の様子

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」、パフォーマンス後の様子2025年1月8日(水)に開催された企画展「ゴミうんち展」関連プログラム、Instagram Live「糞驚異の部屋ってなに?」のアーカイブ動画を21_21 DESIGN SIGHT公式Instagramアカウントにて公開しています。

* 映像や音声に一部乱れがございます。また、本動画配信は予告なしに終了する可能性があります。ご了承ください

2024年11月3日(日)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、トーク「ゴミうんちの地球史 Deep Time Walk」を開催しました。本展展覧会ディレクターの一人である文化人類学者の竹村眞一の話を聞きつつ地球の歴史を振り返りながら、少し葉の色づき始めたミッドタウン・ガーデンと檜町公園を歩きました。

散歩日和の秋晴れの中、ミッドタウン・ガーデンの芝生広場前からスタート。スタート地点を地球誕生の起点とし、隣接する檜町公園をぐるっと一周して戻ってくる460 mのコースを歩くことで、地球の歴史46億年の長さを体で感じようという企画です。10 m歩くと1億年経過するペースとなるので、人類が猿から分かれて直立歩行を始めたと言われる500万年前は、ゴール地点の50 cm手前となります。ただ数字を聞くだけではなく実際に体感することで、最後の最後で生まれる人類の時間がどれだけ短いか、地球の悠久の歴史が体に残って腑に落ちるだろうと竹村は説明します。

コースの途中で何度か立ち止まり、地球がどのように移り変わっていったのか、竹村はその波乱万丈な歴史について丁寧に話を進めていきます。地球は46億年前に、微惑星が衝突しながらだんだん大きくなり今のような大きさになりました。当時は表面がでこぼこで灼熱地獄の真っ赤な地球だったそうです。やがて海ができて水で覆われた青い地球になり、大陸ができて茶色い地球になり、氷に覆われて白い地球になり、ようやく現在のような緑色の地球になったのは4億年前に生物が海から地上に出てきてからのことでした。

地球の歴史は、生命が進化するたびに新しいゴミやうんちが生まれ、それをどう課題解決するかという戦いの歴史でもあったといいます。長い歴史の中では、私たちが当たり前だと思っている酸素や緑の樹木がやっかいな廃棄物だった時期もありました。「ゴミうんち展」は、自然界にはゴミもうんちも存在しないというコンセプトの展覧会ですが、地球の美しいシステムも最初からできていたわけではなく、ゴミうんちとのせめぎ合いのなかで新たなイノベーションによって循環するようになっていったのだと竹村は語りました。

地球の長い歴史を歩きながら体感し、誕生してからまだ日の浅い私たち人類が現在のゴミうんち問題とどう向き合い、地球にどう影響を与えていくのか、思いを馳せる機会となりました。

地球史や人類史におけるゴミうんち問題について詳しく知りたい方は、本展のコンセプトブック『ゴミうんち:循環する文明のための未来思考』をぜひご覧ください。

2024年10月26日(土)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、トーク「都市の緑を歩く:建築家・造園家・研究者と散策する東京ミッドタウン」を開催しました。本展で会場構成を務める大野友資(DOMINO ARCHITECTS)、参加作家である造園ユニットveigの西尾耀輔と片野晃輔の案内のもと、自然豊かなミッドタウン周辺を実際に歩き、その後会場にてトークを行うという盛りだくさんのイベントとなりました。「建築家」「造園家」「研究者」というそれぞれの立場から空間や植生について語り合った、本イベントの様子を紹介します。

* 本イベントは、Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2024「TALK SALON」として開催されました

左から、片野、西尾、大野。

左から、片野、西尾、大野。普段から面白い事象に出合うと、互いに情報を共有し合っているという大野・西尾・片野の3人。イベントのはじめに片野は「専門家とはいえ普通に生活している僕たちが普段どういった目線で街を見ているかをお伝えし、同じ事象を自分だったらどう見るか考える機会にしていただけたら。街を見る視点をお土産のように持ち帰ってほしいです」と話しました。早速、3人の先導で散策がスタートします。

今回の散策はミッドタウン・ガーデンからスタートし、檜町公園の中で大きな池を回遊して、またミッドタウン・ガーデンに戻ってくるというルートでした。 檜町公園内では、池をのぞむ東屋、藤棚、ベンチが集まる休憩所など複数のスポットで立ち止まり、石や木や道など、普段はあまり目に留めないような何気ない要素からもヒントを得て「都市の中の緑」について考察しました。

約30分の散策を終えると、一行は東京ミッドタウン内の会場に移動し、着座でのトークへと移ります。

会場では、事前に現地調査した際に撮っていた複数枚の写真を順番に見ながら、対談形式でトークが繰り広げられていきました。

はじめにスクリーンに映し出されたのは、今回の散策ルートでも地面に多数転がっていたであろう「ミミズの糞塚」を収めた写真です。ミミズの糞は、空気や水分の入る隙間がある団粒構造をしており、生き物が住みやすい環境をつくります。現在開催中の「ゴミうんち展」では、展示作品である井原宏蕗の「made in the ground -MIDTOWN」がまさにミミズの糞塚からつくられた作品となっています。

「ミミズの糞塚」を撮影した写真を見ながらトークする3人。

「ミミズの糞塚」を撮影した写真を見ながらトークする3人。また今回の散策時にも歩いた、檜町公園内の橋を撮影した写真も映し出されました。大野は、橋は一般的には最小限の部材でどのように力を伝えるか、どれだけ長くスパンを飛ばせるかということが重要になるが、檜町公園内の橋はそのような合理性を無視した形になっていることを指摘しました。なぜそのような形になっているのか、またこの橋からどんなことがわかるか、三者三様の目線で読み解いていきます。まず大野が建築的目線として、曲がる部分が多いことで角が生まれるため、たとえ最短ルートで行ったとしても溜まり場ができ、歩く人と檜町公園の景色を眺めたい人の導線を互いに妨げないと分析しました。次に西尾が造園的目線として、檜町公園にあるような「池泉回遊式庭園」という池を中心として回遊できる庭園は、はじめに庭を楽しむための「視点場」を計画してから造られるが、今回取り上げている橋は公園内の池と川を両方見ることができる視点場としての役割を担っているのだろうと話しました。最後に片野が生物学的目線で、石畳とコンクリートの間の目地に木の葉などが落ちていることに着目し、このまま落ち葉を掃除しなければ土ができ、緑地が横断する可能性があることを伝えます。もし繋がれば、緑地がトンネルのような働きをして、一方ともう一方にある生態系が開通して結びつくこともあるだろうと語りました。

「檜町公園内の橋」を撮影した写真。

「檜町公園内の橋」を撮影した写真。この他にも、公園内で見られる石の形や向き、東屋の屋根、舗装、水辺の環境についてなど、写真を見ながら多種多様なテーマでトークを繰り広げた3人。同じものを見ても取り上げる要素がまったく異なることに驚きを覚えつつ、その違いを楽しみ、刺激を受け合っているようです。

日常の中の些細な出来事にもなぜ?という疑問を抱き、探求することで、これまでとは異なる景色を⾒ることができると実感できるひとときとなりました。

2024年10月18日(金)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、本展参加作家である井原宏蕗、また参加作家であると同時に本展の企画協力を務める狩野佑真と吉本天地によるギャラリーツアー「井原宏蕗×狩野佑真×吉本天地」を開催しました。

動物の糞から彫刻作品を制作する井原宏蕗、錆や下水処理汚泥の新たな可能性を提示する狩野佑真、繊維でつくられた苔のインスタレーションや純天然染色の衣服を制作する吉本天地、自然や生物の循環を考察する3人が、参加者とともに実際に会場を周り、自他の作品を超えて展覧会全体を俯瞰しながら解説するツアーとなりました。

最初のロビーにある作品のうち、一行が目に留めたのは井原宏蕗「cycling -black dog-」。等身大の犬が形づくられた彫刻作品ですが、驚くことにその主な構成要素は「犬の糞」です。井原は、動物の糞を漆でコーティングし、乾漆という技法を用いながら糞を接着してその動物の形をつくり出すシリーズを制作しています。作品をつくったきっかけを問われると、井原は、「糞は排泄したあとは忘れられてしまうものですが、その日のコンディションなどに強く関わっていていろんな情報が詰まっています。また動物によって形状が違うのもすごく生々しくて、糞一個一個を見ていると動物がつくった彫刻のように思えました。それを身体に戻してあげたいと考えて作品をつくったのです」と話しました。

左から、吉本、狩野、井原

左から、吉本、狩野、井原続いてギャラリー1に入ると、天井まで高く続くパネルに膨大な数のさまざまな「ゴミうんち」にまつわるものが展示されています。壁一面にある700種以上の品々に、参加者も圧倒されている様子。作家3人と一緒にミミズの糞でできたジュエリーやぐるぐる巻いた木の枝、ワニの剥製、サルノコシカケなどを見ることで、世界を構成する「循環」を再認識し、ゴミうんちについての思考を深めるヒントを探ります。

歩みを進めてギャラリー2に入ると、「ゴミうんち」という新しい概念を元に、新たな循環や価値の考察・提案を行う作品の数々が展示されています。

劣化の象徴として普段は忌み嫌われる存在である「錆」に焦点を当てたのが、狩野佑真「Rust Harvest|錆の収穫」です。狩野は、川崎の工業地帯の中に自身のスタジオを構えていたときに、この環境を活かして作品をつくれないかと考えてシャッターの錆に着目したと言います。錆の模様をどうにか残そうと、最初は錆と鉄板を透明な樹脂に封入する方法を試みましたが、結果的には型枠に穴が空いて流れ出てしまい大失敗。落胆してその失敗作を何気なく剥がしていると、錆の粒子だけが鉄板から樹脂側にくっついてくることに気づき、驚きを覚えます。偶然生まれたものでしたが、実験を繰り返すことで安定的に生まれるようになり、現在の作品に繋がっているのです。「元々価値がないと思われているものの価値を見出し、それが面白さ・美しさに気づくきっかけになればと思っていつも制作しています」と狩野は語ります。

続いて、ギャラリー2に限らず会場全体に点在している苔のようなインスタレーションにも目を向けます。「気配 - 覆い」というタイトルが付けられたこれらは吉本天地の作品で、すべて手編みのニットでできています。元々は本物の苔を使ってインスタレーションを行っていた吉本でしたが、美術館で展示をするようになり、館内に有機物を持ち込めないためすべて繊維に置き換えて表現し始めました。今回の展覧会でも、会場内にどう苔が生えるか、どこに苔が生えそうかを自身の感覚・感性で考えて随所に散りばめています。人工物と自然物が曖昧になっていくきっかけとして、境界をなくしていくという重要な役目を担っています。

吉本はこう言います。「会期中に苔を増やしたり、移動させたりと、たまに来たときにケアしています。会場に来ると『ここには生えるはずだな』という場所を見つけたりして、置かなければならないという気持ちになります。」これに対して井原が「生きてる展覧会ですね」と発言すると、続けて狩野も「展示全体として常に変化して、動いている。一般的には展示室に収まったらそこが完成ということがほとんどだと思いますが、今回はそうではないようにしよう、というのも企画チームで話していたテーマの一つでした」と話しました。

撮影:木奥恵三

撮影:木奥恵三ギャラリー2の奥の廊下を抜けるとツアーも終盤です。吉本が最後に参加者に伝えたのは、作家3人は、それぞれ錆・糞・苔などと扱う素材に個性はあれど、日常生活の中にあるものを切り口にまったく別の世界に展開していくという点では視点が重なるということ。同年代の3人が互いの活動から刺激を受け合う様子も多く見られ、いつもと違う視点で日常を見る楽しさを分かち合う機会となりました。

2024年9月27日、いよいよ企画展「ゴミうんち展」が開幕します。

世界は循環しています。ひとつのかたちに留まることなく、動き続け、多様に影響し合い、複雑に巡っています。その結果、いわゆる自然界においては、ゴミもうんちもただそのまま残り続けるものはほとんどありませんでした。しかし、いま人間社会では、その両者の存在は大きな問題となっていますし、文化的にもどこか見たくないものとして扱われています。

本展では、身の回りから宇宙までを見渡し、さまざまな「ゴミうんち」を扱います。そして、ゴミうんちを含む世界の循環を 「pooploop」 と捉えます。これまで目を背けてきた存在にもう一度向き合うと、社会問題だけではないさまざまな側面が見えてきました。決して止まることのないこの世界。欠けていたパーツがピタリとはまると、きっと新たなループが巡りはじめます。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

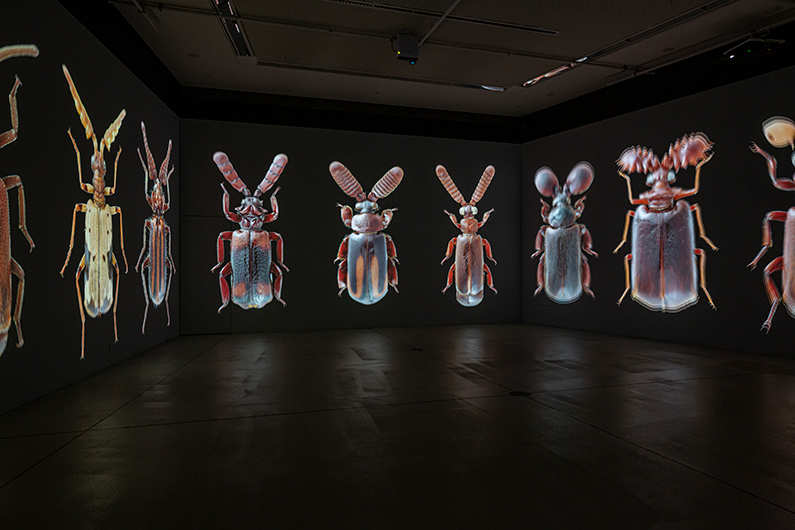

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)「糞驚異の部屋」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)蓮沼執太「pooploop un-copositions」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)松井利夫「サイネンショー」

会場風景(ギャラリー2 出口)

会場風景(ギャラリー2 出口)吉本天地「気配 - 存在」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)竹村眞一「未来を覗く窓」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

2023年7月14日、いよいよ企画展「Material, or 」が開幕します。ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)亀井 潤(Amphico)「アンフィテックス」

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)村山耕二+UNOU JUKU by AGC株式会社「素材のテロワール」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)青田真也「《 》(無題)」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)本多沙映「Cryptid」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)ACTANT FOREST「Comoris BLOCK」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

2020年10月15日、トランスレーションズ展の開幕を翌日に控え、オンライン記者会見を行いました。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、約11ヶ月ぶりとなった新しい展覧会オープンの一幕を、ここで紹介します。

記者会見には、展覧会ディレクターのドミニク・チェンをはじめ、企画協力の塚田有那、会場構成を手がけたnoizより豊田啓介、酒井康介、田頭宏造、グラフィックデザインを担当した祖父江 慎とcozfish 藤井 瑶が出演し、本展での仕事を説明しました。

また、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの佐藤 卓、深澤直人、アソシエイトディレクターの川上典李子も出演し、企画チームの面々と意見交換を行いました。

2020年10月16日、いよいよ「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」が開幕します。ここでは、一足先に会場写真を紹介します。

わたしたちは、自分をとりまく世界を感じ、表現して、他者とわかりあおうとします。相手によって、ことばを選んだり、言語を変えたり、ジェスチャーを交えたりして表現しようとするこの過程は、どれも「翻訳」といえるのではないでしょうか。 そして、そのような翻訳を行うとき、わたしたちは少なからず「言葉にできなさ」「わかりあえなさ」を感じます。

本展は、「翻訳」を「コミュニケーションのデザイン」とみなして、そのさまざまな手法や、そこから生まれる「解釈」や「誤解」の面白さに目を向けます。国内外の研究者やデザイナー、アーティストによる「翻訳」というコミュニケーションを通して、他者の思いや異文化の魅力に気づき、その先にひろがる新しい世界を発見する展覧会です。

Google Creative Lab+Studio TheGreenEyl+ドミニク・チェン「 ファウンド・イン・トランスレーション」

Google Creative Lab+Studio TheGreenEyl+ドミニク・チェン「 ファウンド・イン・トランスレーション」 エラ・フランシス・サンダース「翻訳できない世界のことば」

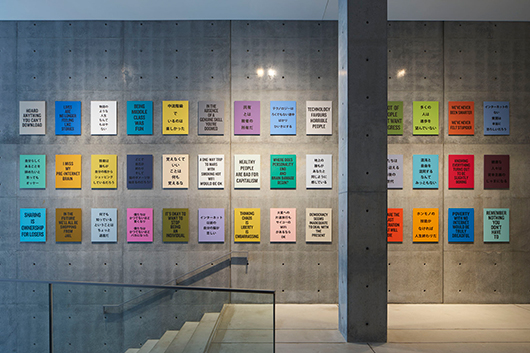

エラ・フランシス・サンダース「翻訳できない世界のことば」  ティム・ローマス+萩原俊矢「ポジティブ辞書編集」

ティム・ローマス+萩原俊矢「ポジティブ辞書編集」 本多達也「Ontenna(オンテナ)」

本多達也「Ontenna(オンテナ)」 伊藤亜紗(東京工業大学)+ 林 阿希子(NTTサービスエボリューション研究所)+渡邊淳司(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)「見えないスポーツ図鑑」

伊藤亜紗(東京工業大学)+ 林 阿希子(NTTサービスエボリューション研究所)+渡邊淳司(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)「見えないスポーツ図鑑」 noiz「東京オリンピック選手村 -縄文2020」

noiz「東京オリンピック選手村 -縄文2020」 やんツー「鑑賞から逃れる」

やんツー「鑑賞から逃れる」 シュペラ・ピートリッチ「密やかな言語の研究所:読唇術」

シュペラ・ピートリッチ「密やかな言語の研究所:読唇術」 会場全景

会場全景撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

2019年10月27日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」に関連して、トーク「冒険する食 −地球から生まれるものたち」を開催しました。登壇したのは、コオロギやタガメなどを用いた虫料理の開発に取り組む「地球少年・昆虫食伝道師」の篠原祐太です。

日本には古くからイナゴや蜂の子を食する文化がありますが、実際には食べたことがない人、目にしたことがない人も多く、日本中の食卓に当たり前に並ぶものとは言えません。その"珍味"のような虫食の現状は、食の多様化が進む現代にまるで逆行しているようでもあります。

篠原によると、すでに昆虫食の市場は国内外ともに広がりつつあります。それも、怖いもの見たさや罰ゲームではなく、美味しく食べることができるものとして、篠原は虫料理を紹介します。

このイベントでは、実際にいくつかの食材を参加者も試食しました。「本日のメニュー」として紹介されたのは、コオロギ醤油、スズメバチ漬けのはちみつ、蚕のフンのお茶。大人にはタガメジンも振る舞われました。参加者たちは興味津々の様子で食材を手に取ると、「美味しい」「スナックみたい」「子どもも喜びそう」と笑顔で話し合いました。

「虫展 −デザインのお手本−」の会期中、21_21 DESIGN SIGHT SHOPでも、虫の食材を取り扱っています。展覧会とあわせて、新しい視点で虫を観察してみてはいかがでしょうか。

開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

ビエンチャンへの帰り路

5月6日朝。少しだけ早く起きて、プークンの村を散歩した。散歩というほどの距離もなく、ほんの10分ほどで端まで行けてしまったけれど。ニワトリがあちこちにいて、子どもが大人と遊んでいた。ただそれだけなのだけれど、日々めまぐるしく変化する東京の街の景色とはあまりに違って、変わらない毎日の生活という存在に少し憧れのようなものを抱いた。

2泊したゲストハウスをあとに、またバンに乗り込んでビエンチャンへ向かう。完全な一本道なので行きと同じルートではあるけれど、行きと帰りとでは景色も違って見える。

若原さんのお話は、帰りの車でも止まらない。最初の話題は、昆虫の新種への命名についてだった。昆虫採集をしていて新種を見つけた場合は、関わった人の名前をつけることが多いという。例えば、養老孟司さんが初めて見つけたゾウムシの新種は「wakaharai」というらしい。自分の名前を学名につけてくれた、と嬉しそうに話してくれた。命名規則法で自分自身の名前をつけるのは禁止されているため、恩師や友達、家族の名前を付ける人が多いそうだ。若原さん自身が見つけた蝶の新種には、奥さんの名前をつけたという。名前をつけるということは、博物館にタイプ標本が残り、図鑑にもそれが載るということ。「蝶屋だったら一生に一度は、自分で名前をつけたいという夢がある」と若原さんは話す。

ふいに、卓さんが小林さんに「蛾を採っていて『汚いな』って思うことある?」と聞いた。それに対して小林さんは「それはないですね」と即答した。

「どんなに小さくても、じっくり見ていくと面白いところがある。汚いとか、よくないとかっていう感覚はないですね。まぁ、見飽きてしまって採る気がしないのは、いくらでもいますけど。逆に、自分なりに『きれいだな』と思うのはいます」と話してくれた。

その後も雑談が続き、若原さんから「最近の若い人たちは、化石とか掘らないの?」と聞かれたけれど、掘ったことないな。上の世代の人たちは、日本でも掘ったのだろうか。

中国人が切り盛りする料理屋でラーメンを食べたり、道端の女の子から蜂の巣のままのハチミツを買ったり、竹細工のお土産物屋に寄ったりしながら、車はどんどん市内へと戻る。ビエンチャンの街に戻り、飛行機まで少し時間があったので、若原さんのお宅にお邪魔した。不思議なコレクションがいろいろと並んでいる。貴重なものも多いらしい。

最後に、卓さんとわたしが希望して、アンティークショップに寄ってもらうことになった。街中を探していて偶然見つけたお店で、卓さんは翡翠の印籠のようなものを買っていた。ペーパーウェイトとして使うという。旅行先で、アンティークのものを集めることが趣味だと話してくれた。わたしは、オピュームウェイトとして使われていた、アヒルと象の小さな置物を買った。

飛行機の時間になり、わたしたちは搭乗口へと向かう。空港まで、全員が送り届けてくれた。朝からずっと一緒に食事をして、夜になったらみんなで蛾にまみれて、不思議な数日間を共に過ごした仲間ができた。そういえばラオスでは本場の虫を食べなかった。小さな心残りのような、またいつか旅に出たいときの、ちょっとした言い訳になるような気がした。

5回に渡ったラオスのレポートは、これでおしまいです。展覧会自体はもう終盤を迎えているけれど、次回は番外編として、展覧会の準備や設営の様子をお伝えします。

文・写真 角尾 舞

2019年10月20日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」の関連イベントとして、トーク「センス・オブ・ワンダー〈虫展編〉」を開催しました。

トークには、生物学者の福岡伸一と本展ディレクターの佐藤 卓が登壇しました。

少年時代、「コウトウキシタアゲハ」という、台湾に生息する蝶に魅せられた福岡は、自らの美意識の原体験が虫にあると言います。やがて顕微鏡を手に入れるとますます虫の虜になり、図書館の書庫に通い専門書を読むことで、その興味対象を拡げていきました。ある日福岡は、書庫で『微生物の狩人』という書籍に出会い、顕微鏡で微生物を発見した17世紀のオランダ人、レーヴェンフックを知ることになります。トークでは、福岡に影響を与えたレーヴェンフックの活動内容から始まり、生物をありのままに定義する考え「動的平衡」に至るまで、生物をめぐる様々なトピックが紹介されました。最後に、福岡は今年6月に台湾で初めてコウトウキシタアゲハに出会った様子を当時の映像とともに語り、子どもの時に抱いた夢を持ち続けることの大切さを共有しました。

2019年10月8日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」に関連して、トーク「虫好きの居所」を開催しました。登壇者は、女性漫画家・随筆家のヤマザキマリ、ブレイクダンサーで本展参加作家でもある小林真大、展覧会ディレクターの佐藤 卓。3人とも、幼少の頃には虫採りに勤しんだ「虫好き」です。

自ら「虫愛好家」と名乗るヤマザキが虫に目覚めたのは、4歳のとき。当時はまだなかった精細な写真の代わりに、数々の虫が手描きされた昆虫図鑑を見て、「絵を描く仕事をしよう」と決意しました。幼い頃は、夜になって外から聴こえる虫の声が、ヤマザキの"起動音"だったといいます。

今年の初め、ヤマザキのそんな虫への思い入れを知った佐藤が、初対面にもかかわらず思わずオファーして、このトークが実現しました。

小林真大もまた、幼い頃からあらゆる昆虫が好きだったといいます。小学生の頃には、その中でも「蛾をやる」(蛾の収集、研究をする)と決め、今ではラオスで蛾とともに暮らしています。

山に入って虫を採るには、常に周囲に意識を巡らせ、危険を避け、状況に応じて瞬時に動くことが求められます。幼い頃から虫を追うことで身体能力を伸ばし、ブレイクダンスの道に進んだのは自然なことだったと、小林は話します。そしてダンスで獲得した能力もまた虫採りに生かされます。

ヤマザキも小林もそれぞれの専門領域と虫とに深い関わりを持っていることに、佐藤は驚きの声を上げていました。

佐藤は今年5月に、ラオスの小林のもとを訪れました。佐藤の滞在中には、現地でもなかなか見られない種類の蛾が集まってきた、と小林。佐藤が撮ってきた写真を見ながら、その大きさ、翅の模様、筋肉のつき方、味まで、熱心に語り合います。 しかし、たった数年のうちに、原生林の減少とともに虫の種類はとても減り、「今いる昆虫は、生き残ったほんの一部」と小林は話します。

ヤマザキは、多様でわからないことだらけの虫と触れ合うことで、未知のものや理解できないことへの恐怖や抵抗を持たずに生きることができる、と自身を語ります。それは、他文化や生死への観念にもつながるのではないでしょうか。わからない存在である虫を排除するのではなく、共に生きることが必要なのだ、と3人は語り合いました。

イベントの最後には、小林真大がラオスでともに活動する友人とブレイクダンスを披露。来場者たちは、展示空間での特別なパフォーマンスに真剣に見入り、大きな拍手でイベントは閉幕しました。

開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

ラオスの撮影

5月5日朝。コケコッコーの声で目が覚めた。まだ6時台だが、眠れそうもないので支度をする。後で聞いたら、岡さんもニワトリに起こされたらしい。深夜まで蛾を採っていた小林さんたちは、8時になっても起きてこなかったので、卓さんや若原さんと、先に展望台で朝食を取ることにした。

ラオスでは、まだカメラが完全には普及していない。さらに、鏡のある家も多くなかったらしい。少し前までは、若原さんが集合写真を撮ってあげても「自分が映ってない」と言われることがあったそうだ。鏡が家にないため「自分の顔を知らない人」は当たり前だった。若原さんは、これまでラオスで500枚以上の鏡を買ったという。どうするのかといえば、街の女の子のいる家に配るのだ。同様に、写真を撮って印刷してプレゼントもしてきた。鏡も写真も、ずいぶん喜ばれたという。しかし、そんなことをしてあげる理由は単純で、やはり虫採りに協力してもらうためだった。蝶を採るために庭に入れてもらったり、家の裏の樹にアクセスさせてもらったりする必要がある。全ての行動は、虫採りにつながっているらしい。

展望台は霧が出ていた。ビジターセンターのような場所で朝食を取る。ラープというひき肉を炒めたおかずと、ご飯を食べた。朝食向きではないけれど、味が濃くておいしい。ニンニクがたくさん入ってるね、と卓さん。運転手さんに宿までピストンしてもらい、小林さんたちも合流した。全員集まったところで、夕方に展望台でする予定の撮影の打合せをした。それまでには、霧が晴れるといいのだけれど。

撮影準備をし、今度は街の方へ移動した。マーケットの様子を、岡さんが隅々まで撮っていた。宿の女の子たちとの話題に出たキイロスズメガが売られている。一パック300円くらい。これは安いそうだ。子どもがお母さんと一緒に店番をしている。カメラを向けると、照れる子も、凝視する子もいる。犬もたくさんいる。だいたい、寝ている。

マーケットの片隅で、卓さんが仕事の話を小林さんたちにしていた。「僕がデザインに使う道具は、紙とシャープペンと、消しゴムだけ。パソコンは一切使わない。今の時代、若い人はこれだけでは難しいかもしれないけれど、僕はこれで逃げ切ろうと思って」。卓さんのデザインの話を直接聞いたのは、実は学生以来かもしれない。

ゲストハウスに戻り、昨日市場で買ったマンゴーを剥いて食べた。昼食は米麺。うどんとフォーの中間のような食感だった。宿の人がドサッとトッピング用のハーブを出してくれたけれど「ミントの枝の間には、寄生虫の卵があるかもしれないから気をつけて」と若原さんに言われ、葉だけむしって、スープに入れた。「スーンセーブ」は、おいしく召し上がれ、という意味だと教わった。

昼食後、庭に出ると岡さんがドローンの準備をしていた。ゲストハウスから飛ばして、ブレイクダンスの練習をする小林さんを空撮するそうだ。高さ120m、中心距離700m移動できるドローンで撮った映像を、真横でリアルタイムで見せてもらった。なんだかラオスに全然似合わない未来感がある。

夕方、展望台にまた移動した。断崖絶壁で、小林さんと太田さんが技を決めていく。卓さんが「ボーカリストとか、ダンサーとか、昔から、身体一つでやることに憧れがある」と話しながら、逆立ちに挑戦していた。

文・写真 角尾 舞

2019年9月28日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」の関連イベントとして、トーク「飛行する機構」を開催しました。

トークには、参加作家の山中俊治、斉藤一哉、平井文彦(Tokyo Bug Boys)が登壇し、本展テキストを手がけた角尾 舞がモデレーターを務めました。

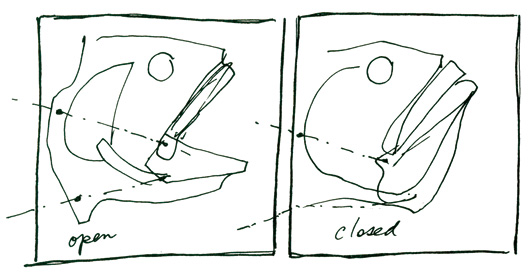

山中らは「虫展」で、甲虫の翅(はね)の構造に着目した作品「READY TO FLY」を展示しています。甲虫が硬い前翅の内側に後翅を折りたたみしまう精巧な構造を3Dプリンタで再現した同作品は、来場者が近づくと逃げるように飛翔の準備を始めます。

デザインエンジニアの山中は、「工業製品に多くある"開閉構造"は、設計がすごく難しい」と言います。斉藤は、その中でも昆虫の翅の折りたたみなどの変形メカニズムを人工の構造に応用する研究を行っています。

二者は、それぞれの立場から「READY TO FLY」の制作プロセスを語りました。

また、映像作品「虫の跳躍/虫の飛翔」を展示している平井は、昆虫の羽ばたく様に魅了され、その瞬間を撮影してきました。その活動を続けるうち、虫の細かな部位への関心が増していったと言います。

トークは、登壇者それぞれの活動を通して、昆虫の翅の機構が緻密かつ多様であることを知ることができる内容となりました。

ギャラリー3では、9月23日まで、株式会社Mizkan Holdings、株式会社ZENB JAPAN主催による「野菜とデザイン」が開催されています。

本展では、人がまだ気づいていない野菜のぜんぶについて、野菜が持っている機能美から栄養、おいしさまでデザインの視点で切り取った、「ZENB」の世界が体験できます。

「ZENB」は、ミツカンが人と社会と地球の健康を考え立ち上げた新ブランドです。野菜を、普段食べずに捨てている部分まで可能な限りまるごといただく、ZENB商品の試食とともに商品の販売も行っています。

「食べる」の、ぜんぶをあたらしく。東京ミッドタウンの複数のレストランで実施中のメニューコラボとあわせて、ぜひZENBの世界を体験してください。

2019年9月14日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」に関連して、トーク「Micro Presence」を開催しました。

トークには、本展企画協力の小檜山賢二、参加作家の三澤 遥のほか、展覧会ディレクターの佐藤 卓も急遽登壇。小檜山の制作コンセプトでもある「Micro Presence」をテーマに、語り合いました。

開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

蛾の夜

5月4日の夜。電灯のない村は、一気に真っ暗になった。裸電球が一つ吊り下げられた、ほとんど家具のない部屋。あまりにものが少ないので倉庫か何かかと思ったら、小林さんの住居だった。その中を、無数としか言いようのない蛾が飛びかっていた。

飛び回る蛾のなかには、世界一巨大と言われるヨナグニサンもいる。日本では天然記念物らしい。妙な光景と言いたくなるけれど、夜に窓を全開にして電球をつければ、虫は集まってくる。本来、当たり前のことなのだ。

電球を中心に、天井にも、壁にも、床にも、蛾たちが群がる。ときどき踏んでしまって、申し訳なく思う。よく見れば、セミや甲虫もいる。東京の家に一匹でも蛾が入ってきたときには、どう追い出すか考えていたのに、100も200もいる状態では、なんだかそれが普通な気がしてくる。

部屋の外の白壁にも白色の電灯を点けると、次々と昆虫が集まってくる。椅子に電灯をくくりつけた、小林さんたち自作の収集装置である。

「ナイターでは蛾が服や耳に入るから、長袖で首元が閉まる服にして。耳も何かで覆って」と、若原さんから言われた。夜に虫を採ることを「ナイター」と呼ぶらしい。少し電球に近づくと、腕にも、顔にも蛾は平気でぶつかってくる。ふと見れば、服のあちこちに蛾が止まっていた。しかし自分でも不思議なほどに、気にならない。ただただ、見たことのない景色だった。

どこか神聖な気持ちで、みんな部屋にいたと思う。卓さんは、お気に入りの蛾を見つけていた。アミメヒトリガというそうだ。腹部が赤く、翅の白に黄色の差し色があって、毒を持つらしい。一頭ずつ、本当にみんな柄も色も大きさも違う。日本にいたときは、どんなものを見ても「蛾」と、ひとくくりにしていた自分に気づく。

大人たちが蛾を中心に盛り上がっていたら、ゲストハウスでアルバイトをしている女の子たち(13歳前後の若さで働いている)も集まってきた。「スズメガ、食べる?」と小林さんが冗談で聞いたら「今の時期のはおいしくないよ。苦いから」と言われてしまった。ラオスではキイロスズメガという蛾が、食用として有名らしい。鱗粉を洗い落として、胴体を食べるそう。高級食材なのだという。メスは卵がコリコリしておいしい、と小林さんは言っていた。

蛾の集まり方が少し落ち着いてきたので(風が強いのが理由だという)、庭にあるテーブルを囲んでコーヒーを飲んだ。霧がかかっていて、星は見えない。ときどきキュッキュッという声が聞こえる。ナキヤモリだという。夜のお茶会で、クッキーを食べた。

コーヒーを飲みながら、小林さんが蛾を研究し始めた経緯を聞いた。「あらゆる昆虫が好きだったけれど、小学校4年生の年の8月6日、山梨のコンビニでずっと憧れていたメンガタスズメをつかまえてから、蛾をやることに決めた」。「蛾をやる」というのは耳慣れないフレーズだけれど、一つの昆虫に絞って収集したり、研究したりすることを「○○をやる」と言うそうだ。虫好きの人と話していると独特の言葉づかいが多いことに気づく。例えば彼らは、自分たちを「虫屋」と呼び、さらに「蝶屋」や「カミキリ屋」というように種別で名乗り分ける。小林さんは「蛾屋」になることを、その若さで決めたらしい。ちなみにメンガタスズメは、映画『羊たちの沈黙』のビジュアルで話題になった、ドクロの模様に見える蛾である。

風がだんだん弱まってきた。小林さんは、また蛾のところへと戻る。

文・写真 角尾 舞

2019年8月25日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」に関連して、トーク「建築家の巣」を開催しました。

トークには、本展参加作家である建築家 隈 研吾と、3名の構造家 アラン・バーデン、江尻憲泰、佐藤 淳が登壇し、展覧会ディレクターの佐藤 卓がモデレーターを務めました。

「虫展」では、トビケラの幼虫が、付近の落ち葉・枝・砂・小石などで、水中につくる「トビケラの巣」を大きく取り上げ、隈研吾建築都市設計事務所と3名の構造家が、その巣を構造的に解いた作品を、それぞれに展示しています。アラン・バーデンによる「髪の巣」、江尻憲泰による「磁石の巣」、佐藤 淳による「極薄和紙の巣」と、それぞれユニークな素材を用い、ヒューマンスケールの巣の制作に挑みました。

トークは、各自選んだ素材をどのように構造として成り立たせるのか、検証や実験を行いかたちにしていく過程を通し、ものづくりの楽しさが伝わる内容となりました。

7月19日より開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

プークンへ

5月4日、朝9時半。ホテルのロビーに若原さんたちが迎えに来てくれた。昨日のミニバンに乗って、これから7時間かけてプークンという村へ向かう。

ラオスの人口は、約680万人。日本の本州と同じくらいの面積だけれども、千葉県と同じくらいの人口である。山の中には10年間誰も通らない道もあって、新種生物はそういうところから見つかるという。

小林真大さんと若原さんは、プークンの山で出会ったそうだ。夜の山で一人、蛾を採っていた小林さんが、同じく虫を採りに入った若原さんと出くわした。養老さんと小林さんを引き合わせたのも、若原さんだった。

車の窓から、街を眺めていた。道沿いに店が並ぶ。三角形に盛られた米や、籠、山積みのパイナップル、建材のパイプ、そして人々。建物にはドアがないし、窓もない。床屋も外から丸見えだった。軒先には、ただ椅子に座っている人や、赤ちゃんをおぶって立っているだけの女性などがいる。ラオスの人たちは「何もしない」が上手に見える。

ヴィエンチャンから90km平地を走るというが、すでに道の凹凸も目立ってきた。店が減って、空き地が増える。痩せた牛たちが草を食んでいる。日本を出国する前に「ラオスは昔の日本みたいだ」と、訪れたことのある人たちから聞いたけれど、昭和の最後に生まれたわたしには、あまりピンとこない。道沿いには火炎樹の花が咲いている。マホガニーの木が、道路を覆う日よけになっている。

若原さんが「市場、見ていきます? 昆虫でもなんでも、食べ物が売っていますから」と提案してくれた。観光ではなかなか訪れられないような、地元の市場。生きたカエル、ニワトリ、昆虫。大きな竹かごが並んでいて、生きた鳥がぎゅうぎゅうに詰まって鳴いている。奥で、茹でて羽をむしる女性たちがいた。鳥が肉になる場所だった。ふいに卓さんが「これ、僕がデザインしたカルピスだ!」と、色あせた看板を指さした。

市場を出て、大型のドライブインで食事をした後、ついに山を登りはじめる。「これは、なんて名前の山ですか?」と聞いたら「村がないから、山の名前はないかもな」と返ってきた。私たちは、名前がない山を越えていった。

工事現場が眼下に見える。中国とラオスを結ぶ新幹線を建設しているらしい。どこまで登っても、案外民家はなくならない。どこにでも、人は住んでいる。土が赤い。緑が強い。ラテライトの酸性土壌だという。

一つ山を抜け、また平地に戻った。目の前に見える山の形が違う。そういえば、道は我々が走る一本しかない。その道に沿って、人々は生活している。5000kipのお札に描かれるセメント工場を通り過ぎた。お札にセメント工場は意外だったけれど、25年前には画期的な産業だったらしい。

「日本全国の蝶々は238〜239種と言われている。でもラオスの、このバンビエンという山だけで507種いる。世界でここにしかいない蝶々も7種類いる。何十万円で売れるのもある。僕は見つけても、売らないけれど」と若原さんは話す。それを受けて「地球は惑星だなって感じがしますね。見たことない植物を探しているとか。人類がいる間に全ての生き物を把握するのは無理でしょうね」と、卓さん。道はどんどん険しくなった。座っていてもお尻がはねる。一本道を抜けて最後に立ち寄った展望台は、靄がかかっていたけれど絶景だった。

まさかここが最終目的地だと思えないほど、これまで通ってきた集落と変わりのない小さな村についた。そこがプークンだった。標高約1,500mにある、ヴィエンチャンとルアンパバーンの中間地点とも言える村。唯一のゲストハウスの駐車場にバンを停めた。荷物を持って降りると、少女と目があった。「サバイディ」と話しかけたら「サバイディ」と返してくれた。ラオス語で「こんにちは」という意味。若原さんに、教えてもらった。

文・写真 角尾 舞

2019年7月21日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」の展覧会ディレクター 佐藤 卓と企画監修 養老孟司によるオープニングトーク「虫はデザインのお手本」を開催しました。

トークでは、本展と二人にまつわるいくつかのトピックが語られました。「象虫」、「虫塚法要」、「分ける。分かる。分からない」、「意識と感覚」、「遺伝子系の進化と神経系の進化」、「人と虫」と議題をあげ、人々が虫から気づくことの重要性について語りました。

2019年7月18日、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2では、企画展「虫展 −デザインのお手本−」がいよいよ開幕します。

自然を映し出す存在である、虫。私たちの身近にいながら、そのほとんどの生態はわかっていません。人類よりもずっと長い歴史のなかで進化を続けてきた虫の姿からは、さまざまな創造の可能性が浮かび上がってきます。

本展覧会では、デザイナー、建築家、構造家、アーティストたちが、それぞれ虫から着想を得た作品を展示します。小さな身体を支える骨格を人工物に当てはめてみたり、翅(はね)を上手にしまう仕組みをロボットに応用してみたり、幼虫がつくり出す巣の構造を建築に当てはめてみたり...。

クリエイターが、そして訪れる一人ひとりが、虫の多様性や人間との関係性を通して、デザインの新たな一面を虫から学ぶ展覧会です。

写真:淺川 敏/Photo: Satoshi Asakawa

また、ギャラリー3には「虫展 −デザインのお手本−」にあわせて、自然の造形美を伝えるプロダクトを発信するウサギノネドコを紹介するPOP-UP SHOPが、2019年7月28日までの期間限定で登場しています。植物の美しいかたちに着眼し、花や種子をアクリルに封入した「Sola cube」を中心に、ウサギノネドコのオリジナルプロダクトが一堂に会します。展覧会とあわせてお楽しみください。

2019年7月19日より開催となる企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

さて、ラオス

大型連休のさなかに元号が変わり、どこか新年のようなムードの5月3日の朝、3人で成田空港に集まった。7月19日から21_21 DESIGN SIGHTではじまる「虫展 −デザインのお手本−」の出展作品の一つ、ラオスの山奥で蛾と共に暮らす青年の、ドキュメンタリー映像を撮影にいく旅がはじまる。厳密には出張だけれど、今回はどこか、旅といってもよい風情がある気がしている。

朝8時45分、23番搭乗口。佐藤 卓さんは、いつもと変わらない飄々とした笑顔で現れた。

「人生でこんな機会ないじゃない。絶対に行きたいと思っちゃったんだよね。展覧会の準備をしていると、なかなか会うことがない人に会えるのが、ほんとに楽しいんだよね」。

卓さんが養老孟司さんから紹介された、ラオスに暮らす青年、小林真大(まお)さん。彼を訪れる計画は、卓さんの一声で始まった。映像作家の岡 篤郎さんと、本展でテキストを担当するわたしが、今回の旅の同行者。会場テキストと直接は関係ないものの、今回の旅の記録をつけてみることにする。

トランジット先のホーチミン空港に着いたのは、現地時間の14時。5時間半ほど機内にいた。外は36度だという。トランジットまでの約一時間、小腹を満たそうと、3人でフォーを食べることにした。岡さんが、機材としてドローンを持ってきた話を聞く。卓さんのご親戚はラジコンのエンジンをつくっていたらしく、昔はずいぶんラジコンの飛行機を飛ばしていたそう。

20分遅れで、ラオス・ヴィエンチャン行きの飛行機は離陸した。カンボジアを経由して、ヴィエンチャンへ。ヴィエンチャンの空港で合流した卓さんは「そんな遠くもないのに、こんなに時間がかかるなんて」と話していた。

イミグレーションの人から「どこに滞在するのか?」と聞かれた。「ヴィエンチャンに一泊したら、プークンにいく」と答えたら「山...?」と言われた。そっか、山なんだ。空港を出ると、小林さんが、ラオスに長く住む若原弘之さんと、小林さんと同じくブレイクダンスを踊る太田行耶さん(通称ひげさん)と一緒に待っていてくれた。ロケバスのような大きなバンが迎えにきてくれて、荷物を詰め込み、ホテルに向かった。

「東京という虫を排除している街で、自然を感じてもらいたい」と卓さんが話すと、それに応えるように、若原さんの話がノンストップで始まった。

ホテルには10分ほどで着いたけれど、ロビーで2時間以上、若原さんの話を聞いた。若原さんについては、「考える人」(新潮社)の養老さんによる記事を事前に読ませていただいていたけれど、たしかに日本人には見えない。ラオスという国にあまりに馴染んでいる。そして、ウソかホントかなんてどうでもよくなるような、人生を10回やってもたどり着けない境地の話が次々と飛び出てくる。

若原さんは、早口だ。お話が止まらない。バンの中でも、ホテルのロビーでも、ずっとお話ししている。そして、内容のスケールが違いすぎて、頭が追いつかない。卓さんもずっと「えー!」とか「おー!」とかと叫んでいる。そう叫ぶほかない。

聞いた話を全部書くと、あっという間に数万文字になってしまうから、大幅に割愛するけれど、若原さんは、高校を出るか出ないかで海外に出た。日本にいる期間は全部合わせても20年に満たないという。ずっと蝶を採るのに熱心で、それは今も昔も変わらない。虫を採ることに人生をかけてきた。聞いている限り、あまりにかけすぎてきた。

最初に住んだのはインドネシアだった。人を雇って昆虫を採り、標本にして売る仕事を始めたが、諸外国からペットショップなどがやってきたため撤退したそうだ。

次に行ったのは、中国。ある研究所に就いて、研究方法を教える名目で約1,200人の研究員と蝶を採っていたという。5年ほどたったある日、突然解雇を言い渡される。それだけでなく、いきなり逮捕。3日後に言い渡されたのは、なんと死刑だったそう。カゴに入れられて街内を引きずり回され、石を投げられ、死を覚悟したとき、香港へ追放へとなった。「僕の犯罪は一人も被害者がいない。だって蝶を採ってただけだもん」。

受け入れられた香港で「次にどこに行きたい?」と聞かれたので、ラオスと答え、無事にラオスへ。そして今にいたる......という。そのままハリウッド映画になりそうなストーリーが繰り広げられ、我々の頭は混乱しっぱなし。しかしどこまでいっても、若原さんの話の中心は、虫だった。

文・写真 角尾 舞

2018年12月15日、トーク「濱田庄司登り窯復活プロジェクト」を開催しました。

トークには、濱田窯代表であり、公益財団法人 濱田庄司記念益子参考館(以下 益子参考館)館長の濱田友緒が登壇しました。

1930年頃、陶芸家 濱田庄司によって開窯した濱田窯。それまでイギリスや日本の各地で作陶をしていた濱田は、栃木県芳賀郡益子町にて、その土地に根付いたものづくりを行なうようになりました。地元の器が近代の工業製品に淘汰されていた当時、濱田は益子の技法に歩み寄り、現地の土や釉薬の研究を熱心に行い、数多くの作品を生み出しました。

また濱田庄司は、柳 宗悦や河井寛次郎らとともに民藝運動を創始した人物としても知られ、晩年には、自ら蒐集した工芸品を展示・公開するために、自邸の一部を活用するかたちで、益子参考館を開館しました。

濱田友緒は、濱田庄司の孫にあたり、濱田窯の3代目としての作陶活動に加え、益子参考館の現館長を務めています。そして、東日本大震災により自身の窯と益子参考館にて美術展示をしていた登り窯が大きな損傷を受けたことを機に、「濱田庄司登り窯復活プロジェクト」をスタートしました。

濱田友緒は、地元の陶芸家や職人に呼びかけ、2015年2月、益子参考館の登り窯にて窯焚きを行いました。その窯焚きから窯出しを一般公開することで、人々との豊かな交流が生まれたと言います。

同プロジェクトは3年に1回のペースで実施されており、2017年11月から2018年2月にかけて行われた第2回では、益子のみならず、笠間焼の作家たちが参加するなど、様々な拡がりをみせています。

風土や風習を生かしたものづくりによって生まれる「民藝」が、地域社会においてどのような役割を担い得るのかを知ることのできるトークとなりました。

2018年11月9日、企画展「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」展覧会ディレクター 深澤直人によるオープニングトーク「民藝の夕べ」を開催しました。

はじめに深澤は、本展の主旨と、自身が館長を務める日本民藝館について紹介しました。

無名の職人たちによる民衆的工芸に美的価値を見出し、初めて「民藝」と名づけた柳 宗悦についても触れ、本展は、柳の思想を大切にしつつ、デザインのインスピレーションとなる民藝を紐解くことを目指したのだと述べました。

本展では、深澤の個人コレクションも展示しています。深澤は、プロダクトデザイナーとして「つくり手」である自身の想像を飛び越えた美しいものたちに、「民藝はなんて可愛いんだろう」と魅了されたと言います。さらに、その「可愛い」の基準や解釈についても語りました。

全国各地で優れた手仕事を続ける現代のつくり手は、自然や風土や伝統など、人の力の及ばないさまざまな要素が絡み合う美しさをつくり上げていると、深澤は考えます。また民藝には色、形、模様などに、それぞれの暮らしに根ざした地域性があることについても触れ、その土地でしか生み出すことができない表現についても語りました。

本展を直感的に楽しんでほしいと語る深澤。各々の頭に素直に浮かんだ言葉そのものが民藝の魅力であると述べました。

トークの最後には、参加者との意見交換を通して、深澤自身の見解を織り交ぜながら民藝の様々な側面について語りました。その言葉から、「デザインのインスピレーション」に通じるヒントを垣間見ることができ、本展をより深く楽しむ手がかりとなるトークになりました。

2018年5月19日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、参加作家の一人、石川直樹によるトーク「極地都市 POLAR CITY」を開催しました。

石川直樹は本展で「極地都市」と題し、南極大陸や北極圏など人の営みから遠く離れた"極地"に都市が形成されつつあるさまを捉えたシリーズを展示しています。サウンドアーティストの森永泰弘との協働により実現した本展展示作品では、地球という一つの惑星に点在する都市の騒めきを体感することができます。

このトークの10日前にネパール・ヒマラヤから戻ったばかりの石川。前日までは、北海道・知床にいたと言います。世界を飛び回る石川は20歳のときに初めての高所登山、デナリに挑み、その後も冒険家たちの本を読んで極北の地に憧れ、旅を繰り返すようになりました。

そうして訪れた場所で石川は「撮影しておかないと無かったことになってしまうもの」を写真に撮っていると語ります。そこで見た、忘れてしまうような些細なことも思い起こさせるのが、写真の記録性であると言う石川は、南極大陸や北極で撮影した写真を紹介しながら、そこにまつわるエピソードを語りました。

石川が使うカメラはレンズ交換式ではなく、自分が動かなければズームアップすることもできません。「近寄りたいけど近寄れない距離をそのままに写す」「遠くのものは遠くにしか写らない」そのカメラを、自分の目に近いものとして愛用していると、石川は語ります。現地で遭遇した動物や出会った人々を撮った写真には、石川と、動物たちや人々との距離がそのまま表れています。

トークの後半では、参加者に呼びかけて質疑応答が行われました。石川自身の写真表現やカメラについて、旅を志したきっかけやこれまでに訪れた土地について、さらには精力的に移動しながら活動し続ける石川の体力づくりの秘訣まで、途切れることなく続く会場からの質問に、石川も一つ一つ答え続けました。

その中で「都市」という言葉について問われた石川は、「極地には"都市"といわれる規模の有機的な集合体はまだないかもしれない。ただ、その芽、その兆しがある」と答えました。

本展ディレクター 伊藤俊治が展覧会に寄せて語るように、石川の写真表現から22世紀の都市の姿と写真の未来が思い描かれるトークとなりました。

2016年に開催した21_21 DESIGN SIGHT企画展「土木展」の巡回展が、2018年3月31日より、上海の藝倉美術館で開催されます(主催:藝倉美術館)。

展覧会ディレクターの西村 浩が上海でリサーチを行い、土木写真家 西山芳一の撮りおろし写真など、巡回展独自の作品も加えた展覧会です。私たちの生活を支える縁の下の力持ち「見えない土木」を、楽しく美しくビジュアライズします。

- 会期

- 2018年3月31日(土)- 6月24日(日)

- 会場

- 藝倉美術館3階(中国・上海市)

3F, Modern Art Museum (4777 Binjiang Avenue Pu Dong, Shanghai) - 休館日

- 月曜日

- 開館時間

- 10:00-18:00

- 主催

- 藝倉美術館 Modern Art Museum

- 企画

- 21_21 DESIGN SIGHT

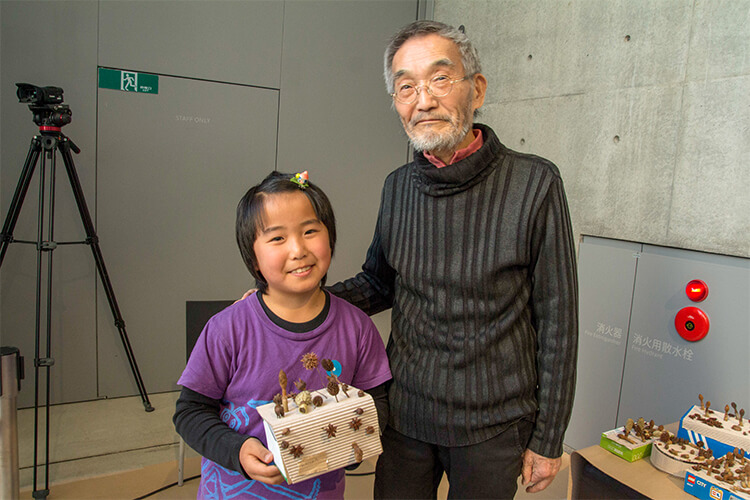

2018年1月27日、企画展「野生展:飼いならされない感覚と思考」に関連して、「田島征三と木の実のワークショップ」を開催しました。

絵本作家でありながら、絵本の枠を超えて様々な制作活動を続ける田島征三は、本展で、未成熟のモクレンの実と膠(にかわ)を使った作品「獣の遠吠え」を展示しています。

この作品にちなんで、本ワークショップでは、2歳から10歳までのこどもたちが、木の実の膠を使って自由に作品をつくりました。

はじめに、田島自身の解説を聴きながら、「獣の遠吠え」を参加者みんなで見学します。

木の実が生きていたときの記憶を蘇らせたこの作品は、素材となったモクレンの実や膠と、田島との対話によって制作されました。

ワークショップで使う木の実も、「今はカラカラに乾いて固くなっているけれど、元々は生きていたもの。だから、それをくっつけるのにも膠という動物からできた糊を使います」と田島は言います。

こどもたちがそれぞれ持参した紙箱に土台となる片面段ボールを貼り付けたら、いよいよ木の実を使った作品づくりです。 田島が持参した様々な形の木の実を、立てたり、寝かせたり、逆さまにしたり、思い思いの方法で箱に付けていきます。初めて使う膠も、だんだんコツを掴んで上手に付けられるようになりました。

「少しくらい失敗してもいいから、誰かの真似はしないこと」という田島の言葉通り、一人一人、個性やストーリーを込めた作品が、完成しました。

最後には、記念撮影も行いました。作品づくりから、完成した作品を保護者のみなさんと鑑賞するまで、素材と自分自身との対話を楽しむ2時間となりました。

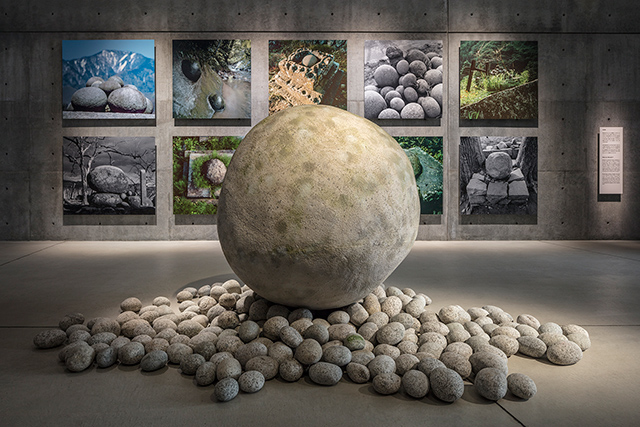

2018年1月13日、企画展「野生展:飼いならされない感覚と思考」に関連して、トーク「まるで野生」を開催しました。

トークには、本展ディレクターの中沢新一と、21_21 DESIGN SIGHTディレクターでプロダクトデザイナーの深澤直人が登壇しました。

冒頭で深澤は、「『野生』という言葉を以前から用いている中沢さんと一緒に、本展を読み解き、現代の様々な事象を『野生』という視点からどのようにみることができるのかを話したい」と、本トークの主旨を説明しました。

中沢、深澤はともに山梨県の出身です。まずは、本展のイントロダクションとして展示されている「丸石神」の多くが山梨県にあること、現地の縄文遺跡から丸石がたくさん出土されたことに触れました。こうした信仰が「アミニズム」、人間的でないものと人間とのコミュニケーションという視点でも説明できると二人は語ります。「岩が自然の現象で丸くなるのを、神による創作としたのではないか」と、深澤。

その後、「かたち」へと話は移ります。深澤は、本トークのために、大理石の産地として知られる台湾・花蓮にて採取した海辺の石たちを持参しました。この自然のかたちに触れつつ、ものづくりは人間の行為であることを前提に、「自分のデザインが、自然の中から生まれたかのようにものづくりを行ないたい」と深澤が述べると、「深澤さんは、深澤直人という道具を用いて自然を造形しているのではないか」と中沢が応えました。

人類学者とデザイナー、二人の視点から、「野生とかたち」の関係を読み解き、野生をデザインに取り入れるヒントを探るトークとなりました。

2017年12月16日、企画展「野生展:飼いならされない感覚と思考」に関連して、フィールドワーク「野生さんぽ」を開催しました。

展覧会ディレクターの中沢新一と企画協力の山田泰巨の案内のもと、本イベントのために用意された「アースダイバーマップ」を片手に、六本木を散歩するイベントです。

アースダイバーマップとは、縄文海進期の地層図に、古墳の場所や現在の神社などを重ねて記した地図です。21_21 DESIGN SIGHTの位置する六本木・赤坂周辺は、都市開発が進んではいるものの、古来よりの場所も点在しています。そういった場所を巡り、タイムラインを体感することがこのフィールドワークの目的であると、はじめに中沢が説明しました。

参加者は、21_21 DESIGN SIGHTから街へと出発します。谷が多く、都市開発の対象となりにくかった六本木・赤坂は、戦後にアメリカ軍の統治の影響を強く受け、水商売や芸能の街として栄えたと中沢は言います。例えば、大通りを抜けると現れる飲み屋が立ち並ぶエリアは、元々農道であったため、坂道が錯綜するような構造となっていると説明しました。街が現在の姿に至るまでには様々な背景があることが実感されます。

朝日稲荷や氷川神社などを巡り、かつて古墳であったときの名残や過去の片鱗を見聞きすることで、人々の暮らしの変遷を辿っていきます。高層ビルが立ち並ぶ街のなかに、古のものが残っていることに驚き、感銘を受けます。

私たちが今立っている場所を、時空を超えて読み解くことで、普段と異なる視点で自らを取り巻く環境を楽しむ方法を提案した本イベント。都市における野生の発見方法を体感できる機会となりました。

2017年11月17日、ギャラリー3にてロエベ「インターナショナル クラフト プライズ」が始まりました。主催は、21_21 DESIGN SIGHTコーポレートパートナーでもあるロエベ ファンデーションです。

本展では、2016年に始まった国際的なコンテスト「ロエベ クラフト プライズ」の26名のファイナリストを紹介しています。モダンクラフツマンシップの真価が反映された彼らの作品には、文化遺産の継続的な構築において職人たちが担う役割の重要性を証明しています。

その中でも大賞を獲得したエルンスト・ガンペールは、現在ギャラリー1、2にて開催中の21_21 DESIGN SIGHT企画展「野生展:飼いならされない感覚と思考」でも、野生の魅力をもつ作家の一人として作品が展示されています。

ぜひ、2つの展覧会をあわせてお楽しみください。

2017年11月2日、ギャラリー3にて「吉岡徳仁 光とガラス」が始まりました。本展は、21_21 DESIGN SIGHTのコーポレートパートナーでもあるセイコーウオッチ株式会社が主催し、デザイナー 吉岡徳仁の創作の本質に迫る展覧会です。

自然をテーマにした詩的で実験的な作品によって、デザイン、建築、現代美術の領域で国際的に活動する吉岡徳仁。これまで吉岡は、光、音、香りなどの非物質的な要素を用いて観る人の感覚を揺さぶり、形の概念を超える独自の表現を生み出してきました。

本展では、光の表現に最も近い素材であるガラスに着目。人々の記憶や感覚の中に在る日本独自の自然観を映し出し、光とガラスから生まれる創作の本質に迫ります。

会場では、代表作である「Water Block - ガラスのベンチ」から最新作の「Glass Watch」までのガラスを素材とした作品や、プロジェクトを紹介する映像を展示しています。

吉岡徳仁による光を世界を、どうぞご覧ください。

写真:吉村昌也/Photo: Masaya Yoshimura

2017年10月28日、企画展「野生展:飼いならされない感覚と思考」に関連して、オープニングトーク「はみだし野生」を開催しました。

トークには、本展ディレクターの中沢新一と参加作家のしりあがり寿が登壇しました。

まず、両者はしりあがり寿の作品「野生の現出」について触れました。「しりあがり寿の作品に野生を見る」と語る中沢。日本に存在する野生とは、下品なものではなく何か違うものだと考えたとき、しりあがり寿の名前が浮かんだと言います。さらに、日本古来の芸術表現が野生的であるとすれば、野生とはとてもエレガントなのだという認識を得たと中沢は語りました。

話題は、「かわいい」と野生の関係性に移ります。本展では、「『かわいい』の考古学:野生の化身たち」と題して、縄文土器から現代のキャラクターに至るまで、日本人が「野生の依り代」として生み出してきた「かわいい」造形を展示しています。その「かわいらしさ」は、捉えどころのない野生の領域を、形としてどう表現するかにかかっていると中沢は言います。しりあがり寿のスケッチを使って、野生の領域について解説します。

しりあがり寿は、野生は「ごちそう」だと言います。「人間は、予測不可能な混沌に満ちた野生的なものに出会うと、そこから秩序をつくる」と述べ、つまり秩序とは、人間が取り入れた野生を排泄したものであり、人々が求めているのはまさに野生であると語りました。

トーク終盤では、ものづくりにおける野生の力について触れられました。法律やきまりなどを意識し、枠を超えた表現が難しくなっている昨今において、野生の領域は日本に残された独占領域であり、創造の原点であると中沢は語りました。 様々な視点から野生について語る二人の言葉から、「野生の発見方法」に通じるヒントが垣間見えるトークとなりました。

2017年10月20日、いよいよ開幕となる「野生展:飼いならされない感覚と思考」の会場の様子を、いちはやくお届けします。

人間の文化と生活には、心の土台となる「野生」の能力が欠かせません。

理性や合理性ばかりが前面にあらわれる現代においても、私たちの本能であり知性でもある野生の感覚と思考は、いまだ失われていません。

本展は、現代の表現者たちのもつ野生の魅力に着目し、さまざまな作品や資料を通して、その力を発動させるための「野生の発見方法」を紐解く展覧会です。

写真:淺川 敏/Photo: Satoshi Asakawa

2017年7月22日、企画展「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」トーク「プロジェクトをアーカイブする」を開催しました。

登壇者の一人、柳 正彦は、1980年代より現在に至るまでクリストとジャンヌ=クロードのプロジェクトに携わり、本展ではクリストとジャンヌ=クロード企画構成を務めました。もう一人の登壇者、森山明子は、植物を主な素材としていたいけ花作家、芸術家 中川幸夫の評伝の著者でもあるジャーナリストです。

本トークでは、二人がそれぞれの経験を通じて、期間限定で消えてしまうアートやデザインを残すことについて、語りました。

はじめに、柳がクリストとジャンヌ=クロードがこれまでに実現してきたプロジェクトを紹介しました。「作品が一時的であるからこそ記録に残したい」と語るクリスト。その方法として、彼らは大きく分けて「記録映画」「記録集(書籍)」「ドキュメント展」という3つの方法を選んできました。その際には、作品が実現した様だけでなく実現までの軌跡も、写真、スケッチ、手紙、書類といったものまで克明な記録として残します。プロジェクトが実現してから非常に早く、時には自らの出資によって記録集を製作することもある、というエピソードからは、発想から実現、記録までの全過程をプロジェクトと捉えて取り組むクリストとジャンヌ=クロードの姿勢が想像されます。

中川幸夫は、対称的にその制作過程を公表することはあまりなかったと森山は語ります。しかし中川は、詳細な制作ノート、日誌、備忘録ともいえるものを残していました。森山が著した中川の評伝『まっしぐらの花―中川幸夫』(美術出版社、2005)には、その中から制作過程を記録したものが引用されています。

中川が切望し、2002年5月18日、新潟県十日町で達成された「天空散華」。約20万本分のチューリップの花弁が上空のヘリコプターから降ってくる中、大野一雄が踊る短い時間に立ち会った人々のみが体験することのできた作品です。また中川は、基本的にいけ花作品を、ただ一人密室で制作していました。花の様子が刻一刻と変わる「密室の花」を他人に見せることのできる唯一の方法として、77年の作品集以降は中川自ら写真を撮っていたといいます。

短い時間で、時には他人の目に触れる間もなく消えてしまう作品を実現させ、さらに作品にとって最適の方法で「残らないものを残す」ことにも熱意をかける表現者たちの姿に、アーカイブそのものを通して触れる機会となりました。

幅が1.35メートルしかないのに、高さが45メートルもある教会。この極端な建築を設計したのが、建築家の石上純也さんです。不思議な形の建物が生まれた理由を聞きました。(聞き手・文:青野尚子)

「Church of the Valley」 © junya.ishigami+associates

「Church of the Valley」 © junya.ishigami+associates「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」には幅が13.5センチ、高さが4.5メートルあるオブジェを出品します。これは実際の建物の10分の1の模型です。つまり、本物の建物は幅が1.35メートル、高さが45メートルになります。

この教会は中国の山東省にあるなだらかな丘の間にある谷に建てられます。両側の丘の高さは20〜30メートル程度。教会は45メートルの高さなので、二つの丘の間に細長いものが屹立するような眺めになるでしょう。

入り口の幅は1.35メートルですから、互いにすれ違うのがやっと、というぐらいのささやかなものです。建物は湾曲しながら奥にずっと伸びていて、進むに従って少しずつ広がっていき、最後のぷっくり膨らんだエリアに祭壇があります。

中に入って見上げると両側にそびえ立つコンクリートの壁が、鋭い峡谷のように見えるはずです。建物の外からは45メートルの教会と丘との間にできるスペースが、本来の丘がつくる谷よりも大きくかつ切り立った谷のように見えると思います。建築の内側と外側に谷のような新しい風景をつくりたい。それがこんな形の教会を設計した一番大きな理由でした。もともとのなだらかな地形に鋭く切り立つ建築を付け加えることで、荘厳さを補強することができると思います。

この教会には屋根がありません。高さ45メートルの壁の上は素通しになっていて、光が入ってきます。入り口は幅が狭いので暗いのですが、歩を進めると少しずつ光が下まで落ちるようになってきて、祭壇があるところではもっとも明るくなります。雨も入ってきますし、見上げると雲が流れていくのも見えるでしょう。キリスト教では光は重要な概念です。見上げると光が真上から降りてくる。この教会では実際の自然環境にはないスケールで光を感じることができるのです。

展覧会に出品する模型はひとつですが、この教会に限らず僕はいつもたくさんの模型をつくります。現場に行って地面に線を引いたり、ドローンで糸をたらして高さを確認したりもします。僕が考える建築はこの教会のように普通にはないプロポーションのものが多いので、他の建築から体感スケールを類推することが難しい。現場で地面に引いた線を見ながら微調整することもあります。こうしてスケール感や太陽光の入り方、周りの景色との関係性を確かめることが重要だと思っています。コンピュータなどを使ったシミュレーションもしますが、やはりリアルな世界が持つ情報量にはかなわないのです。

「Church of the Valley」内観イメージ © junya.ishigami+associates

「Church of the Valley」内観イメージ © junya.ishigami+associatesこの教会の他には今、"洞窟のようなレストラン"のプロジェクトを進めています。住居とレストランが一体になった建物です。もともとは「経年変化によって深みを増すような建築にしたい」というオーナーの思いから始まったものでした。年月が経つにつれて崩れて廃墟になっていき、もとの自然に近づいていくような建物です。しかし建築は普通、規格化された部品などを使って工業的な予定調和を前提につくります。建築に限らず手づくりが珍しくなってしまった現代では、オーナーが望む"ぼろぼろと崩れていく雰囲気"を生み出すのは大変なのです。

ここではまず、キッチンやダイニングなど必要な機能をそれぞれのスペースにわりふった洞窟がたくさんある空間の模型をつくりました。穴がいっぱい開けられた地下都市のようなイメージです。それをフォトスキャンして三次元データに変換し、図面にしていく、という手順をとりました。

この図面をもとに、"柱"や"壁"になる部分の地面を掘っていき、できた穴にコンクリートを流し込んで固まったら周りの土をかきだします。するとそこに空洞ができて、部屋になる。土をコンクリートの型枠として使うのです。土がコンクリートの表面に染みこむので、そこには土のテクスチャーや色が転写されます。土という自然がそのまま建築になるわけです。

土を掘る位置や深さは図面に基づいて、現地で光測量(レーザー光線による測量)を行って決めていきます。掘る際には部分的に重機も使いますが、形を整える作業は手でないとできません。アナログな作業に見えますが、フォトスキャンによる三次元データの制作など、最新のテクノロジーがないと実現できないものなのです。新しいもの、古いもの、今使える技術や知識のすべてを動員して建築を組み上げています。

僕の建築は「そこまでやるか」という展覧会のタイトルの通りに見えるかもしれません。実際に手間もかかっています。ではなぜ「そこまでやる」のか。そう聞かれたら僕は「新しい風景や空間が見たいから」と答えます。建築はできあがったものすべてが自分の内側から出てくるわけではありません。たとえばレストランなら「年を経てよくなっていくもの」というオーナーの意向がありました。敷地によっていろいろな制限を受けることもあります。もし自分一人ですべてを考えていたらそういった方向にはならないかもしれません。何をつくるのか、完全にわかっているわけではないからこそ、今まで見たことのない新しい風景を見てみたい。

ですから、常に先のことは考えていますが、何か具体的なものを目指しているわけではなく、見えない先のものを目指しています。ル・コルビュジエやミース・ファン・デル・ローエら20世紀半ばまでの建築家たちは一つの解答を共有し、一つの未来を見据えていました。それは社会が抱える問題が今より切迫したリアルなものであり、みんなが一つのゴールを共有していたからです。しかし現代では価値観が多様化し、何を未来と呼ぶのか、その意味や考え方が人によって違います。一つの仮想的な未来を提案してもリアリティは伴わない。建築をつくりたいと思う人のそれぞれに異なる価値観と向き合っていかなければ、現実性のあるものをつくりだすのは難しい。僕が「そこまでやる」背景にはそんな理由もあるのです。

いしがみじゅんや:

1974年、神奈川県出身。東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻修士課程修了、妹島和世建築設計事務所を経て2004 年、石上純也建築設計事務所を設立。主な作品に「神奈川工科大学 KAIT工房」など。2008年ヴェネチア・ビエンナーレ第11回国際建築展・日本館代表、20 10年豊田市美術館で個展『建築のあたらしい大きさ』展などを開催。日本建築学会賞、2010年ヴェネチア・ビエンナーレ第12回国際建築展金獅子賞(企画展示部門)、毎日デザイン賞など多数受賞。

クリストとジャンヌ=クロードの《フローティング・ピアーズ》から始まった「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」。この展覧会タイトルに合ったダイナミックな作品をつくる作家は誰だろう? そう考えたとき、真っ先に名前が上がったのがダニ・カラヴァンでした。中でも本展でその模型とスケッチが展示される《大都市軸》は長さ3キロ以上、制作期間37年間という、まさに「そこまでやるか」のスケールです。彼の壮大な作品には、彼独自の哲学がありました。(文:青野尚子)

ダニ・カラヴァン「大都市軸」(1980年〜現在) © Lionel Pagés

ダニ・カラヴァン「大都市軸」(1980年〜現在) © Lionel Pagésダニ・カラヴァンはイスラエル出身、1960年代から活躍する"彫刻家"です。自らそう名乗っています。ただし彼の"彫刻"は美術館の館内に収まるものだけではありません。砂漠や海辺の岸壁、公園、美術館の庭などさまざまなところにつくられた彼の彫刻は大きさが数十メートルから、数百メートルになることも珍しくありません。

彼の代表作の一つがパリ郊外、セルジー・ポントワースという新興住宅地につくられた《大都市軸》です。RER(高速地下鉄)の駅を降りると「展望塔」という高い塔が見えてきます。そこからパリの中心部に向けて歩いて行くと12本の白い列柱があります。橋桁(はしげた)の下に円形劇場がある赤い橋を渡ると、湖の中に白いピラミッドが姿を見せます。歩いていくと次々と現れるシンプルで幾何学的な形態に、なぜか心が洗われるような気持ちになります。「都市軸」とはパリの中心を貫く大通りのこと。近代のパリはこの「都市軸」を文字通り、軸として発展してきました。

今回は出品されませんが、スペインの地中海沿い、フランスとの国境に近いポルト・ボウという小さな町の海辺にある《パッサージュ ヴァルター・ベンヤミンへのオマージュ》も印象深い作品です。波が打ち寄せる岸壁にコールテン鋼の細長い箱が、海に向かって落ちるようにつくられています。中には人が一人か二人通れるぐらいの巾の急な階段があり、その先で波が砕けて白い泡をたてるのが見えます。下に向かって階段を降りるとガラスの板に阻まれてその先へは進めません。ガラスには「有名な人々よりも、名もない人々の記憶に敬意を払うほうが難しい」という文章が刻まれています。ここはドイツの思想家、ベンヤミンがナチスの手を逃れてたどり着いた終焉の地。狭くて暗い通路を海に向かって降りていくその身体体験が、近代史のさまざまな側面を感じさせます。

これらの作品に限らず、カラヴァンの作品には四角錐や円錐、円柱、角柱など基本的で抽象的な形態がよく登場します。階段や球、門のような形も彼が多く使う形です。色も白や茶など、控えめな無彩色が中心です。このことについてカラヴァンは、本展の打ち合わせで次のように言っていました。

「自然には豊かな色や形がある。ごくベーシックな色や形を使うことで自然との対比を見せたい」

カラヴァンは「私の作品は人がいないと成立しない」とも言います。彼の彫刻と人、そこを訪れた人どうしの関係性に彼は興味を持っています。

「《ネゲヴ記念碑》では子どもたちがよく、よじ登って遊んでいる。私のアートはそうやって感じて欲しいんだ」

《大都市軸》ではジョギングに励む人が大勢います。周囲に広がる森に整備された遊歩道と合わせて自転車で走り回ったり、犬を散歩させる人も。つくり始められてから40年近く、すっかり人々の生活に馴染んでいる様子が伺えます。

ダニ・カラヴァン「ネゲヴ記念碑」(1963〜1968年) © Micha Peri

ダニ・カラヴァン「ネゲヴ記念碑」(1963〜1968年) © Micha Peri彼の作品は日本にもあります。札幌芸術の森美術館にある《隠された庭への道》は同館の彫刻庭園につくられた、小高い丘に点々と続く作品。白コンクリートによる作品には雪や音など、移ろっていくものも使われています。霧島アートの森の《ベレシート(初めに)》は小高い丘に突き出したコールテン鋼の通路の中を歩いていく作品。入り口に立つとその先に光が見え、先端まで行くと緑のパノラマが広がります。奈良県の《室生山上公園芸術の森》は野外劇場にもなるオブジェなどを散策できる公園です。

会場では作品キャプションの「素材」にも注目してみてください。普通なら「鉄」「コンクリート」などと書かれているものですが、カラヴァンの作品ではときに「陽光」や「風」も「素材」として挙げられていることがあります。刻々と移り変わっていく自然の要素も彼にとっては重要な素材の一つなのです。

《隠された庭への道》では「Void (ma)」という素材も挙げられています。これは日本語の「間(ま)」からとったもの。物と物の間の何もない空間や、音と音の間の無音に特別な意味を見出す感性です。

「ヴォイド(間)は実在するものより重要なんだ」とカラヴァンは言います。《隠された庭への道》の門のような造形や噴水、白い円錐の間にある「間」にこそ、重要なものが隠されているのです。

彼の作品は訪れるたびに発見があります。歩く、よじのぼる、階段を降りる、そんな体験をしながら感じる日の光や風、その風に揺れる木の葉が見るものの中に新しいものを見つけてくれる。だからカラヴァンの作品はいつも新鮮なのです。

ダニ・カラヴァン:

1930年にテルアビブで生まれたカラヴァンは、1960年代初頭から、演劇、ダンス、オペラの舞台装置をデザインし、バットシェバ舞踏団(Bat Sheva Dance Company)、マーサ・グレアム(Martha Graham)、ジャン・カルロ・メノッティ(Gian Carlo Menotti)の作品に参加してきた。その一方で、エルサレムのクネセト(国会)本会議場において石壁のレリーフを手掛けるとともに、自身初のサイトスペシフィックな環境彫刻であるネゲヴ記念碑をベエルシェバ近郊に制作した。これは、環境芸術およびサイトスペシフィック彫刻における画期的作品となった。以降、イスラエル、ヨーロッパ、米国、韓国、日本などで環境彫刻の制作を依頼されている。これまでに世界中の多くの美術館で展覧会を行い、イスラエル賞(彫刻部門)や、芸術界のノーベル賞にあたる日本の高松宮殿下記念世界文化賞を受賞した。テルアビブとパリで生活し、制作を行っている。

「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」には、2016年に「フローティング・ピアーズ」を実現させたクリストとジャンヌ=クロードをきっかけに、世界各国から「そこまでやるか」と私たちに思わせてくれるクリエイターが集います。

展覧会の出発地点とも言える、「フローティング・ピアーズ」を本展企画スタッフがレポートします。(文・写真:21_21 DESIGN SIGHTスタッフ)

2016年6月、21_21 DESIGN SIGHTのディレクターのもとに、イタリアのイセオ湖に色鮮やかな浮く桟橋が突如として現れるという手紙が届きました。クリストとジャンヌ=クロードによるプロジェクト「フローティング・ピアーズ」は2016年6月18日から7月3日の16日間、今までの彼らのプロジェクト同様に、完全に無料で一般の人たちへ公開されたものでした。

21_21 DESIGN SIGHTで、ぜひ何かの形で展覧会にしたいと、企画スタッフの一人がイセオ湖に見学へ行くこととなりました。

イセオ湖は、ミラノから電車で3時間程、プロジェクトの最寄り駅はスルツァーノ駅です。スルツァーノ駅の数キロ前からは、徒歩で、バスで、タクシーで「フローティング・ピアーズ」に向かう人たちで混雑していました。

「フローティング・ピアーズ」は、湖面をわたる全長3km、幅16mで高さ50cmほどの浮く桟橋と、歩道2.5kmを輝くオレンジの布で覆ったプロジェクトです。

電車やバスなどで近くに到着して、まず歩道を通り、そして水面を歩き、湖の中の小さな島に辿り着きます。この湖には、橋がないので街の人たちは普段はボートでの往来をしています。

このプロジェクトは、布で覆われた部分のみが作品なのではなく、湖の深い色、山々といった自然、住宅などの街並、そして訪れた人々全てで「フローティング・ピアーズ」となるのです、とクリストは言います。

そして、このプロジェクトは訪れた人々が「歩くために歩く」のだ、とも話しました。職場や学校に行くためではなく、目的を持たずにこの橋の上を人々が歩くために歩く、その中で多くの人が、山や湖の美しさや、心地よい水の音に気がついたのではないでしょうか。

また、座って風景を見つめる人、友人や家族と語らう人、裸足になって水の上と布の感覚を楽しむ人、訪れた人たちが様々に「フローティング・ピアーズ」を楽しむ姿がそこにはありました。

本展のクリストとジャンヌ=クロード企画構成の柳 正彦さんに、スタッフボート乗り場をご案内いただきました。布の下には、白いキューブがつなぎ合わされ、水の中には上に人や物が乗った時に沈まないようバランスをとる重しがつながっています。

その上にはまず柔らかいフェルト、オレンジ色の布は橋の長さよりも20%長くして襞(ひだ)ができるようにデザインされていると、教えてくださいました。

湖上の船に乗ったクリストに気づいた人たちが、一目クリストを見ようと橋の端へ集まりました。「ブラボー」「グラッツィエ」と歓声と拍手が沸き上がる光景を目の前に、訪れた人たちが「フローティング・ピアーズ」を心から楽しんでいることが伝わりました。

本展では、「フローティング・ピアーズ」の世界初公開を含む映像とニューヨークのスタジオで撮りおろしたクリストのインタビュー映像を、3画面の迫力ある映像にまとめました。 進行中のアラブ首長国連邦の「マスタバ」や、これまでのプロジェクトについても紹介し、クリストとジャンヌ=クロードの作品に宿る驚きと感動を伝えます。

「土木展」の最後に、それまでとは雰囲気の違うシリアスな映像が流れています。この「GS三陸視察2015 映像記録作品『GROUNDSCAPE』」は総合的な空間デザインを考える「GSデザイン会議」がつくったもの。上映時間は1時間ほどになりますが、会場では最後まで見入っていく人も少なくありません。このGSデザイン会議の共同代表の一人であり、「土木展」の企画協力者でもある建築家の内藤 廣に聞きました。

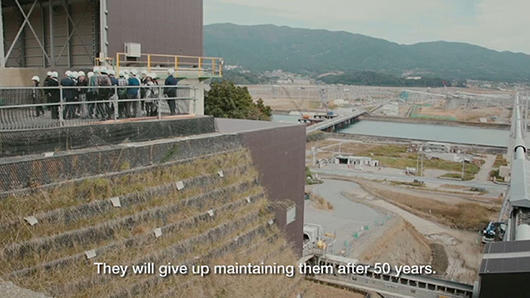

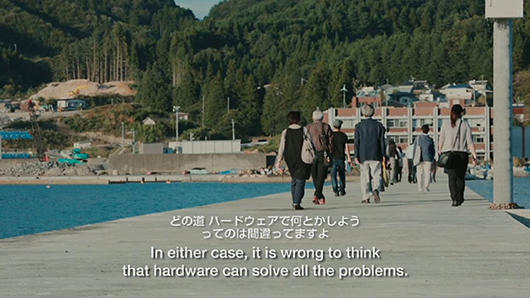

「GS三陸視察2015 映像記録作品『GROUNDSCAPE』」より

映像を制作した「GS(グラウンドスケープ)デザイン会議」は、「景観法」が施行(2004年)されたことなどを機に、土木設計家の篠原 修先生たちと2005年に立ち上げたネットワークで、シンポジウムなどの活動を行っています。美しい景観をつくるには建築や土木など、個別に設計するのではなく、分野を横断してトータルにデザインすることが大切だとの考えからでした。

このGSデザイン会議では3年前、みんなで三陸を見た方が良い、ということで参加者を募り、年一回視察する機会をつくっています。私はそれまでも復興のためのさまざまな委員会に加わり、現地を訪れていましたが、より多角的な視点から継続的に復興について考えていかなければと思ったのです。土木展で展示されている「GS三陸視察2015 映像記録作品『GROUNDSCAPE』」は、それがきっかけになって昨年制作されたものです。

復興をお手伝いする中でいろいろな問題点が見えてきました。ひとつは「安全」に対する国と私たちの考え方の違いです。ある委員会でご一緒した津波工学の専門家、首藤伸夫先生は「津波は個別的なものであり、同じ津波は二度と来ない。津波の被害を完全に食い止めることは不可能だ」という意見です。だから、本来は逃げることを第一に考えなくてはならないはずです。ところが役所はさまざまなシミュレーションデータを示して建前上「安全だ」と言い切らないと、都市計画法などの法を適用することができない。これは大いなる矛盾です。

防潮堤で絶対安全を目指すとすると、たとえば陸前髙田には高さ21.5メートルの津波が襲来しましたから、21メートル以上の防潮堤をつくらなくてはならなくなる。しかし百年に一度の津波が来るまで、つまり百年後までそのメンテナンスを続けることは可能でしょうか。それは不可能です。それよりもより発生頻度の高い津波を防ぐほうが現実的でしょう。陸前高田では、高さ12.5メートルの防潮堤が完成しつつあります。でも人は忘れやすい。その高さの意味を数世代にわたって伝えていく必要があります。

また、地元の意見をまとめることも重要ですが、住民の方の思いもさまざまですし、時間とともに変わります。当初はどの自治体も東日本大震災の津波と同じ高さの防潮堤を希望していました。でも1、2年経つとこんなに高くなくてもいい、大きすぎて不経済だ、といった声も出てきます。しかし、そのときには計画が進行していて変えられない、といったことも起きるのです。

一方で、もとからコミュニティの結束が強いところでは比較的早く結論が出ました。実際に、早々に「防潮堤はいらない」と明快に決めた集落では防潮堤をつくっていません。

「GS三陸視察2015 映像記録作品『GROUNDSCAPE』」より

こういった状況を見ると災害が起こってからではなく、「今から考えなくてはならない」と強く思います。もし南海トラフ地震が起きた場合、被害や復興にかかる費用は東日本大震災の15倍になるとの試算もあります。東日本大震災と同じやり方で復興できるとは限りませんし、答えはすぐには見つからないでしょう。でも災害が起きてからでは遅いのです。

そのためには土木・都市計画・建築の各分野を横断することが重要です。今、この3分野は互いに分断されていて、3つを理解できる人が本当に少ない。建築家も土木や都市計画について学ぶ、というように相互に理解し合う努力が欠けています。とはいえ、改善の兆しはあります。私が教えている東京大学では、着任した2001年当時は社会基盤工学科(旧土木工学科、現在の社会基盤学科)と建築学科は口もきかない、といった有様でしたが、今では共同でプロジェクトを行うまでになっています。そこで学んだ若者が社会に出て中枢を担うころ、つまり15年ぐらい先にはもっと状況はよくなっているのではないかと期待しています。

こうしていろいろな取り組みをしていますが、物理的な破壊が起こっても文化の厚みがあればかならず復興できると私は信じています。歴史を見れば、文化は文明の復元力の源なのです。最終的な文化とは言語のことだと思っています。日本人であれば日本語で正しく会話ができるか、この言語で深い思考をしているか、ということです。災害が起きたときのことを今から考えること、文化の厚みを生み出す"言語"を大切にすること、土木や建築、都市計画の間の相互理解を図ることが"その日"に備える最善の策になると思っています。

ないとうひろし:

建築家・東京大学名誉教授。1950年生まれ。1976年早稲田大学大学院修士課程修了。フェルナンド・イゲーラス建築設計事務所(スペイン・マドリッド)、菊竹清訓建築設計事務所を経て、1981年内藤廣建築設計事務所を設立。2001年から東京大学大学院社会基盤学専攻教授、同大学副学長を歴任後、2011年に退官。2007-2009年度には、グッドデザイン賞審査委員長を務める。主な建築作品に、海の博物館(1992)、安曇野ちひろ美術館(1997)、牧野富太郎記念館(1999)、島根県芸術文化センター(2005)、日向市駅(2008)、高知駅(2009)、虎屋京都店(2009)、旭川駅(2011)、九州大学椎木講堂(2014)、静岡県草薙総合運動場体育館(2015)、安曇野市庁舎(2015)などがある。

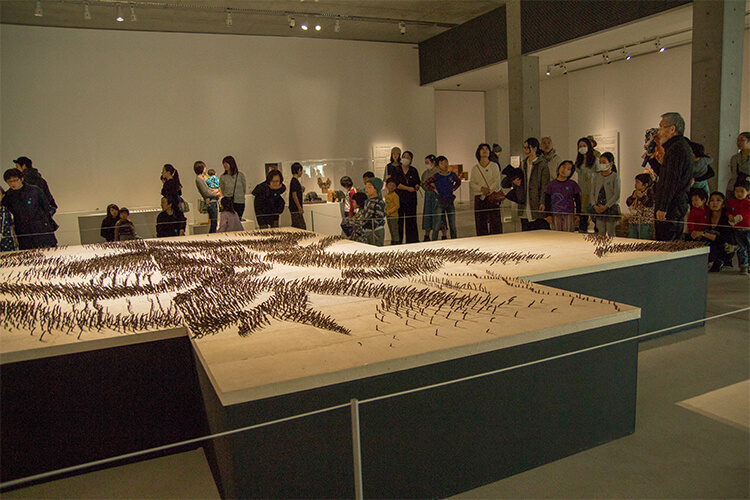

2016年8月23日、企画展「土木展」に関連して「おやこで!どぼく」を開催しました。この日は夏休みのこどもたちのために特別に開館し、作品の楽しみ方と土木の役割を説明するカードや親子で楽しめるツアーで、鑑賞をサポートしました。

「おやこで!どぼく」は、14名の有志の学生たちが21_21 DESIGN SIGHTとともに企画、運営を行ないました。建築、プロダクト、ファッション、テキスタイル、インテリア、システムデザイン、美術史など、様々な研究分野の学生たちが力を合わせ、土木をより多くのこどもに知ってもらおうという強い気持ちを抱いて取り組みました。

2016年7月、第1回のミーティングでは、21_21 DESIGN SIGHTスタッフが学生たちに、展覧会のコンセプトや内容、展覧会ディレクター 西村 浩の思いを説明しました。

学生たちは本展を「土木の世界への入り口」ととらえ、「私たちの気づかないところで、日常生活を支え、守ってくれる身近な土木」「土木の美しさ、楽しさ」をどうしたらこどもたちに伝えられるのか、考え始めました。この日を出発点に、学生たちは定期的に打ち合わせをし、アイデアを更新しながら、企画を進行していきました。

8月、イベントの概要が決まりました。用意する仕掛けは2つ、当日配布する小さなカードと、こども向けの解説ツアーです。

カードは全部で11種類あり、1枚につき1作品が紹介されています。表にはその作品が取り上げている土木の「役割」、裏にはイラストとともに作品の「楽しみ方」が書かれています。作品のそばに立つスタッフからカードを集めながら展覧会を楽しめる仕組みを考えました。

ツアーは、小学2年生以下のこどもたちと一緒に会場内の「土木のお友達」に会いに行く「はじめまして」ツアーと、小学3年生以上のこどもたちにクイズを出題しながらより深く解説する「もっともっと」ツアーの2種類を用意しました。

いよいよ当日、学生たちは緊張しながらこどもたちを迎えます。会場内は、大勢のこどもたちの楽しそうな声や、カードを集めにいく小さな姿でいっぱいになりました。

やがてツアーの時間になり、こどもたちは年齢ごとに2つのグループに分かれて会場へ出発しました。「はじめまして」ツアーでは、ギャラリー1で演奏中の「土木オーケストラ」、一人ひとりは小さいけれど力を合わせて頼もしい橋になる「橋兄弟」、私たちのために水をためてくれている「ダムくん」を紹介しながら、実際に体験型作品を楽しみます。同時に行なわれた「もっともっと」ツアーでは、こどもたちと一緒にお父さんお母さんもクイズに参戦して盛り上がりました。

社会を支える基盤であり、叡智の結集でありながら、普段は意識されることの少ない土木工学や土木構造物の世界。21_21 DESIGN SIGHTで「土木」をテーマにしようと決めた際、ディレクター一同、これこそがデザインの施設でとりあげるべきテーマであると話し合った経緯があります。生活を支える普段は見えない力、自然災害から生活を守る工夫の歴史について、あるいは現場を支える多くの人々の存在、最新の技術や日本の作業作業のきめ細やかさなど、いつも以上に熱い会話となりました。こうした「土木」をより多くの方々に身近に感じてもらえる機会を、建築家の西村 浩氏がみごとに構成してくれています。

会場でまず出会うのは、見えない土木の存在です。1日あたり300万から400万もの人々が行き交い、乗降客数や規模で世界一にも記録されている新宿駅を始め、渋谷駅、東京駅のメカニズムを可視化するべく「解体」を試みた建築家 田中智之氏のドローイング。アーティストのヤマガミユキヒロ氏は、神戸の六甲山からの街なみと隅田川からの風景を絵画と映像の投影による「キャンバス・プロジェクション」で表現しています。日の出から日没、そして再び日の出を迎えるこれらの美しい風景も、土木あってこそ。そう考えると実に感慨深く、静かに移ろっていく風景に見入ってしまいます。

渋谷駅については、ギャラリー2で紹介されている田村圭介+昭和女子大学環境デザイン学科 田村研究室による「土木の行為 つなぐ:渋谷駅(2013)構内模型」も。複数の鉄道が乗り入れ、地下5階、地上3階という駅の複雑な構造は驚かされるばかり。背後の写真は西山芳一氏の撮影。

工事現場で汗を流す人々の姿もフォーカスされています。21_21 DESIGN SIGHTが土木のテーマで伝えたかったひとつに「支える人々の存在」がありましたが、西村氏も同じ想いを持ってくれていました。とりわけダイナミックな作品は、現在の渋谷の工事現場の音が奏でるラベルの「ボレロ」にあわせて、高度経済成長期に収録された映像と現在の渋谷の工事現場の映像が目にできる「土木オーケストラ」(ドローイングアンドマニュアル)。同じく私の心に響いたのは、溶接、舗装、開削等の作業をする人々の写真「土木現場で働く人たち」(株式会社 感電社+菊池茂夫)です。土木建築系総合カルチャーマガジン「BLUE'S MAGAZINE(ブルーズマガジン)」を知ることもできます。「人」という点では、スイス、ゴッタルドベーストンネルの完成の瞬間を記録した映像での、歓喜する人々の姿も心に残りました(「日本一・世界一」のコーナーで紹介)。

ダム建設で人工湖に沈んだものの、水位の低い季節に目にすることのできるコンクリートアーチ橋「タウシュベツ川橋梁」(北海道上土幌町)を始め、30年間土木写真家として活動する西山芳一氏が撮影したトンネルやダムの壮大さと美しさ。それらの写真を堪能できる展示空間(ギャラリー2)には、「つなぐ、ささえる、ほる、ためる」などのキーワードで、アーティストやデザイナーの作品が紹介されています。

砂を盛ったり掘る行為にあわせて等高線が現われる「ダイダラの砂場」(桐山孝司+桒原寿行)、来場者がダムの水をせき止める「土木の行為 ためる」(ヤックル株式会社)、ビニールのピースを積み上げてアーチ構造をつくる「土木の行為 つむ:ライト・アーチ・ボリューム」(403architecture [dajiba])等々、楽しみながら「土木の行為」を知る作品が揃っているのも「土木を身近に感じてほしい」という西村氏の想いゆえのこと。また、マンホールに入る体験ができる作品「人孔(ひとあな)」(設計領域)、左官職人の版築工法を手で触れながら鑑賞できる「土木の行為 つく:山」(公益社団法人 日本左官会議+職人社秀平組)など、実際の素材、工法を知ることのできる醍醐味も。

身体を使いながら鑑賞できるこれらの幅広い展示に、建築の専門家も関心を寄せています。そのひとり、南カリフォルニア建築大学の夏期プログラムで来日した学生を引率した建築史家の禅野靖司氏の言葉を引用しておきたいと思います。「土木の力を身体性とともに示していること、さらには土木を文化的な脈絡で見直し、専門外の人も好奇心を持って学び楽しむことができるフィールドとして紹介していた点が興味深い。安藤忠雄氏の建築の内部でこのテーマがとり上げられていることも、マテリアルと構造の不可分な関係を意識させ、学生たちには刺激的でした」

そして会場終盤、登場するのは骨太のメッセージです。関東大震災の復興事業の一環であり、近代都市東京のために情熱を注いだエンジニアの姿が伝わってくる永代橋設計圖。さらには、東日本大震災の復興事業の現場を、本展企画協力の内藤 廣氏はじめGSデザイン会議のメンバーが三陸を訪ねる「GS三陸視察2015 映像記録作品『GROUNDSCAPE』」(66分)。とてつもなく大きな存在である自然と私たち人間の関係について。「震災という非日常に備えながら日常を支えるのが「土木の哲学」と西村氏。「土木にはまだまだやるべきことがたくさんあり、考えなくてはいけないことが横たわっている」。自然とどう向き合うべきか。さらにはこれからの幸せとは何であるのか。西村氏が本展から発する深い問いです。

再び巨大駅の解体ドローイングに戻り、六甲山からの眺め、隅田川の景色の作品にもう一度向き合ってみました。巨大駅が滞ることなく機能し、こうした街の風景を「美しい」と感じつつ眺められるのも、身体のすみずみに血が巡っていくかのごとくメカニズムが熟考され、そのための技術も活かされているからこそ。また、ダイナミックで力強く、ひとの暮らしを思う実に繊細な配慮とともにあるのが土木の世界です。土木が生活を支えてきた歴史、支えられている現状を意識しながら、この先の生活のために大切なものとは何か、考えを巡らせることの重要性を実感せずにはいられません。

文:川上典李子

写真:木奥恵三

開催中の企画展「土木展」に関連して、本展ディレクター 西村 浩のインタビューが、『ソトコト』8月号に掲載されました。

また、ウェブサイトでもインタビューの一部が紹介されています。

>>『ソトコト』ウェブサイト

『ソトコト』8月号

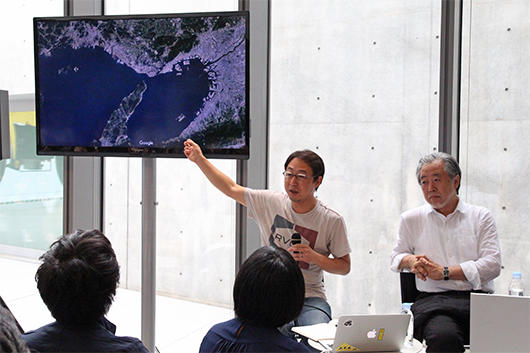

2016年7月2日、オープニングイベント「これからの土木、これからの都市」を開催しました。

イベントには、本展ディレクターの西村 浩、企画協力の内藤 廣、土木写真家で参加作家の西山芳一に加え、本展グラフィックデザインを手掛けた柿木原政広が登壇。展覧会ができるまでの制作秘話や、それぞれの土木観を語りました。

「人々が、その恩恵を受けながらもそれに気づかずにいるのが土木。それは、その土木の素晴らしさでもある」と語る西村 浩は、しかし本展はそんな"見えない土木"を人々に知ってもらう入り口となることを目指したと言います。これまで土木に気づかずに暮らしてきた人たちに、土木を身近に知ってもらう工夫の一つとして、西村は「土木の専門家だけでつくる展覧会にはしない」ことを決めました。アートやデザインなどの分野で活躍するクリエイターたちが初めて体感した「土木」の表現は、同じく土木を専門としない私たちにも、土木の専門家たちにも、土木の新しい一面を見せてくれます。

本展グラフィックを手掛けた柿木原政広も、土木の専門外から参加しました。柿木原が本展のためのグラフィックをすすめる中で感じたのは、「土木には荒々しさと繊細さが同居している」ということだったと語ります。その魅力を伝えるために、柿木原が提案したグラフィックは大きく分けると3種類。最終的に本展メインビジュアルとなった案をはじめ他のデザインも、そのコンセプトとともに紹介しました。

一方で、本展参加作家の西山芳一は、30年以上、土木を撮り続けてきた「土木写真家」です。西山は、「土木はとにかく見なければ始まらない。この展覧会を訪れた人々が、今度は実際の土木を見たい、と思うきっかけになれば」と語りました。

最後には、参加者からの質問に4人がそれぞれの視点で答え、土木の専門家、土木を志す人、土木の専門外の人、さまざまな立場から意見が交換される会となりました。

企画展「動きのカガク展」では、身近な材料と道具でつくられたシンプルな仕組みから最先端のプログラミング技術まで、様々な力によって「動く」作品が、その機構の解説とともに紹介されています。

この連載では、本展企画協力 ドミニク・チェンがそれぞれの作品が見せる「生きている動き」に注目しながら、展覧会の楽しみ方をご提案します。

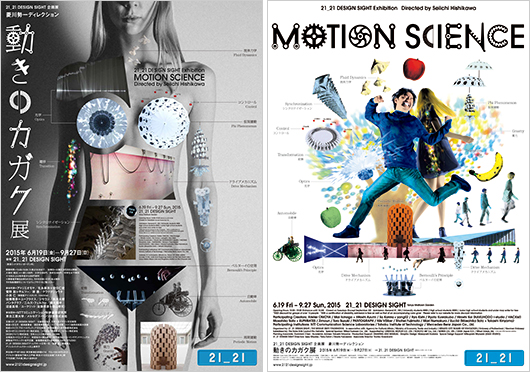

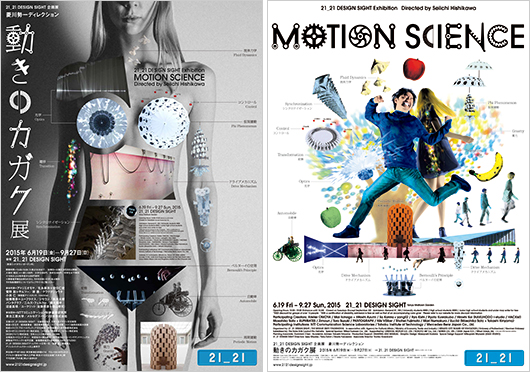

「動きのカガク展」ポスター(アートディレクション&デザイン 古平正義)

「人間は動き、変化しているものしか知覚できない」。これは生物が物理環境のなかで生存に役立てる情報を能動的に探索する仕組みを説いたアフォーダンス理論で知られる生態心理学を開拓したジェームズ・J・ギブソンの言葉ですが、これは僕たち人間がどのように世界を体験するように進化してきたかを知るための基本的な条件として理解できます。同じく、文化人類学者にしてサイバネティクス(生物と無生物に共通する生命的なプロセスの仕組みの解明を行なう学問)の研究者でもあったベイトソンによる、情報とは「差異を生む差異である」という表現を重ねあわせると、動きこそが違いを生み出す源泉であると解釈することができます。

生物の世界でも、たとえば樹の枝のような身体を持つに至った昆虫が天敵から身を守る時には動きを止めて背景と化すことを擬態といいますが、そのことによって情報を周囲に発信させない、いいかえると「生きていない」という情報を偽装しているわけです。生物としての私たちは「生きているか死んでいるか」ということにとても敏感なセンサーを持っているといえます。このセンサーを通して、私たちは「自分で動いているもの」と「別のものによって動かされているもの」を区別することもできます。このセンサーはとても優秀で、物理的な物体以外のことに対しても機能します。

「動きのカガク展」に集まったデザインからアート、産業から工学研究までに及ぶ作品の数々は、その制作方法から表現方法まで多種多様であり、安易に分類することは難しいでしょう。それでもその全てに通底する一本の軸があるとすれば、それは「生きている動き」を見せてくれる、という点が挙げられます。

考えてみると不思議です。人がつくった仕組みや動きになぜ「生きている」感覚が宿るのか。それはここで展示されている作品が何らかの方法で物理的な法則や生物の規則に「乗っかっている」からです。

上:『アトムズ』岸 遼

下左:『メトログラム3D』小井 仁(博報堂アイ・スタジオ/HACKist)

下右:『水玉であそぶ』アトリエオモヤ

水面の表面張力を指で感じられる『水玉であそぶ』(アトリエオモヤ)は水という身近な存在がアメーバのように離れたり合わさったり美しさを再発見させてくれるし、たくさんの発泡スチロールのボールを宙に浮かせる『アトムズ』(岸 遼)は100円ショップで売っているふきあげ玉のおもちゃと同じベルヌーイの定理を機械的に使って、私たちの身体を常に包囲している空気というものの動き方の不思議さを改めて見せてくれます。寝室のカーテンに差し込む夕暮れの陽光のようなシンプルだけど目を奪われる光の動きをつくる『レイヤー・オブ・エア』(沼倉真理)や様々な形の反射を見せる『リフレクション・イン・ザ・スカルプチャー』(生永麻衣+安住仁史)、布が静かに宙を舞い降りる『そして、舞う』(鈴木太朗)も日々の生活のなかで見つけることのできる光や重力の微細な美しさに気づかせてくれます。他方で、都市というマクロなスケールに視点を移せば、東京メトロの運行情報データを基に地下鉄の動きをまるで人体の血流図のように見せる『メトログラム3D』(小井 仁)から、生物のように脈打つ東京という大都市のダイナミズムをリアルに感じることができるでしょう。

この展覧会が生き生きとした動きに溢れているのは、映像作品『もしもりんご』(ドローイングアンドマニュアル)が見事に見せてくれるように、実写のリンゴに虚構の動きを与えることで、まるでりんごがハエのように飛んでいると感じられるし、ガラスのように木っ端微塵に割れたと感じられる、私たちの感覚のある種のいい加減さに拠っているといえるでしょう。同様に『森のゾートロープ』と『ストロボの雨をあるく』(共にパンタグラフ)は、回転スリットや絵柄のプリントされた傘を手にとって動かすことで、アニメーションという日常的の至るところで見ている表現方法が私たちの眼の解像度の限界に起因していることを身体的に再認識させてくれます。

左:『もしもりんご』ドローイングアンドマニュアル

右:『ストロボの雨をあるく』パンタグラフ

本当に生きているからそのように見えるのではなく、生きているように私たちが感じるから、そう見える。『ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE』と『ballet rotoscope』(共に佐藤雅彦+ユーフラテス)は実際の映像と切り離された人間の動きの特徴点を抽出して、観察させてくれます。こうした動きをゲームや映画のCGでモデリングされたキャラクターに付与すれば、まるで生きている本物の人間のように感じるでしょう。

上左:『124のdcモーター、コットンボール、53×53×53センチのダンボール箱』ジモウン

上右:『ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE』佐藤雅彦+ユーフラテス

下:『シックスティー・エイト』ニルズ・フェルカー

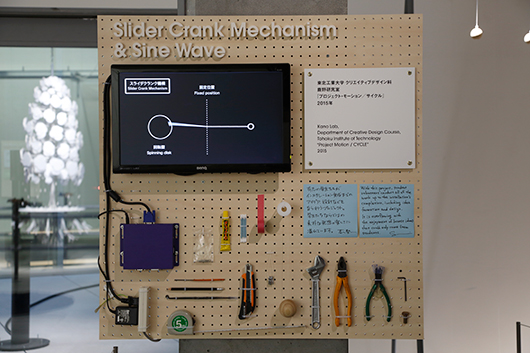

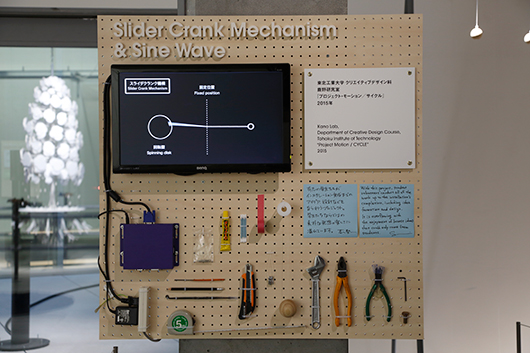

非生物が生物のように感じられる別の例として、まるで違う惑星の昆虫が密生する峡谷にいるかのような感覚を生んでいる『124のdcモーター、コットンボール、53×53×53センチのダンボール箱』(ジモウン)と、空気で伸縮する巨大な異生物のような『シックスティー・エイト』(ニルズ・フェルカー)、こちらの手の動きを模倣するように回転し続ける巨大な植物のような『動くとのこる。のこると動く。』(藤元翔平)を見ていると、私たちはこの世に存在しない生命の動きをも現出させることができることに気づかせてくれます。また、手元の取っ手の回転運動が目の前の球体の上下運動に変換される『プロジェクト・モーション/サイクル』(東北工業大学 クリエイティブデザイン科 鹿野研究室)も、まるで別の巨きな身体を動かしているような不思議な感覚を生み出しています。

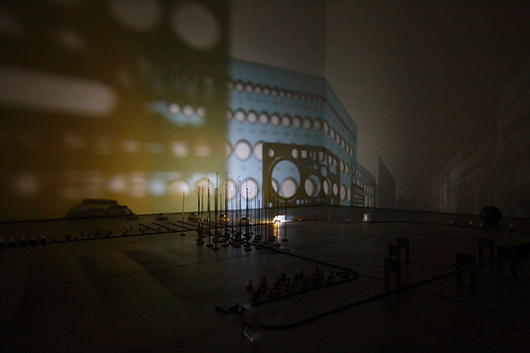

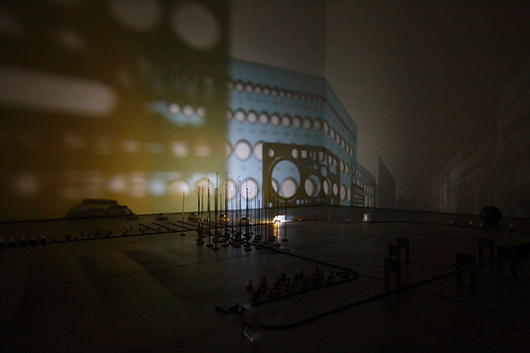

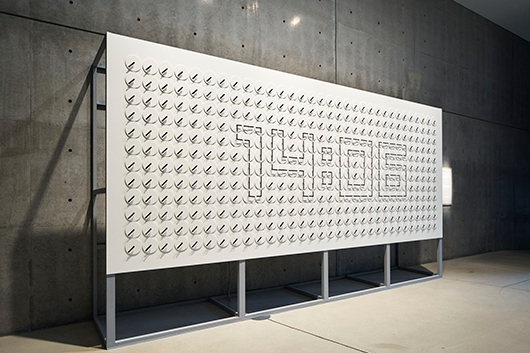

『ロスト #13』クワクボリョウタ

本展には身体的な感覚と共に、複雑な情感を生んでくれる作品も展示されています。来場者が書いた文字をアルゴリズムが分解して再構築した形をロボットが壁面に描き続ける『セミセンスレス・ドローイング・モジュールズ #2(SDM2) - レターズ』(菅野 創+やんツー)は、計算機が意味を解釈する必要なく作動し続けられることをまざまざと見せつけてくれ、私たち人間と人工知能の「知性」の働きの違いについて考えさせられます。高みに立って好きな方向に指をさすと三角錐の頭が一斉に同じほうを向き、しばらくすると反抗してバラバラな向きを見る『統治の丘』(ユークリッド【佐藤雅彦+桐山孝司】)は人間社会の流れに身を委ねるような動き方に対するクールな皮肉に溢れています。そして、光源となる小さな電車が様々な風景の「影像」を壁に映しながら進む『ロスト #13』(クワクボリョウタ)を見ていると、私たちそれぞれが過去に通り過ぎてきた無数の風景に対する懐かしさと、未だ見ぬ光景への憧憬が混然一体となったような感情が生起されます。動きとは物質的な事柄だけを指すのではなく、私たちの心もまた揺れ動きながら変化する対象であるということを改めて想わせてくれます。

この展示に込められたもう一つの大切なメッセージは、こうした動きを自分たちでつくってみることへの誘いです。文章や詩、音楽というものは、ただ読んだり聞いたりするだけではなく、同時に自分たちで書いてみることによって、より豊かな味わいを楽しめるようになります。それは何千年と続いてきた人間の表現するという営為の根底に流れる原理だといえるでしょう。

そのためにも、本展では有孔ボードの作品パネルに、各作品をつくるための道具や素材、そしてどのような原理で動いているのかということを示す解説映像、そして展示ディレクターの菱川勢一がその作品にどうして感動したのかという感想のメモ書きが貼ってあります。これはなるべくつくり手と鑑賞者との境界を取り払い、あなたもぜひつくってみてください、という招待を意味しています。

考えてみれば、現代はインターネットを通じて様々なものづくりのノウハウや方法を知ることができるし、コンピュータを使った表現を学ぶこともますます簡単になってきている、非常に面白い時代だといえます。映像でも物理的な装置でもアルゴリズムでも、手を動かしてみることですぐに覚えられて、仲間と共同しながら社会に面白い表現をぶつけることができます。「学校の図工室」という裏テーマが付された本展を体験して、未来のデザイナー、エンジニアやアーティストとなる老若男女の衝動に少しでも火が点り、家に帰った後にもその火を絶やさず、未知の動きを生み出してくれることに今からワクワクしています。

文:ドミニク・チェン(情報学研究者/IT起業家)

会場風景写真:木奥恵三

企画展「動きのカガク展」では、身近な材料と道具でつくられたシンプルな仕組みから最先端のプログラミング技術まで、様々な力によって「動く」作品が、その機構の解説とともに紹介されています。

この連載では、本展企画協力 ドミニク・チェンがそれぞれの作品が見せる「生きている動き」に注目しながら、展覧会の楽しみ方をご提案します。

『ロスト #13』クワクボリョウタ

本展には身体的な感覚と共に、複雑な情感を生んでくれる作品も展示されています。来場者が書いた文字をアルゴリズムが分解して再構築した形をロボットが壁面に描き続ける『セミセンスレス・ドローイング・モジュールズ #2(SDM2) - レターズ』(菅野 創+やんツー)は、計算機が意味を解釈する必要なく作動し続けられることをまざまざと見せつけてくれ、私たち人間と人工知能の「知性」の働きの違いについて考えさせられます。高みに立って好きな方向に指をさすと三角錐の頭が一斉に同じほうを向き、しばらくすると反抗してバラバラな向きを見る『統治の丘』(ユークリッド【佐藤雅彦+桐山孝司】)は人間社会の流れに身を委ねるような動き方に対するクールな皮肉に溢れています。そして、光源となる小さな電車が様々な風景の「影像」を壁に映しながら進む『ロスト #13』(クワクボリョウタ)を見ていると、私たちそれぞれが過去に通り過ぎてきた無数の風景に対する懐かしさと、未だ見ぬ光景への憧憬が混然一体となったような感情が生起されます。動きとは物質的な事柄だけを指すのではなく、私たちの心もまた揺れ動きながら変化する対象であるということを改めて想わせてくれます。

この展示に込められたもう一つの大切なメッセージは、こうした動きを自分たちでつくってみることへの誘いです。文章や詩、音楽というものは、ただ読んだり聞いたりするだけではなく、同時に自分たちで書いてみることによって、より豊かな味わいを楽しめるようになります。それは何千年と続いてきた人間の表現するという営為の根底に流れる原理だといえるでしょう。

そのためにも、本展では有孔ボードの作品パネルに、各作品をつくるための道具や素材、そしてどのような原理で動いているのかということを示す解説映像、そして展示ディレクターの菱川勢一がその作品にどうして感動したのかという感想のメモ書きが貼ってあります。これはなるべくつくり手と鑑賞者との境界を取り払い、あなたもぜひつくってみてください、という招待を意味しています。

考えてみれば、現代はインターネットを通じて様々なものづくりのノウハウや方法を知ることができるし、コンピュータを使った表現を学ぶこともますます簡単になってきている、非常に面白い時代だといえます。映像でも物理的な装置でもアルゴリズムでも、手を動かしてみることですぐに覚えられて、仲間と共同しながら社会に面白い表現をぶつけることができます。「学校の図工室」という裏テーマが付された本展を体験して、未来のデザイナー、エンジニアやアーティストとなる老若男女の衝動に少しでも火が点り、家に帰った後にもその火を絶やさず、未知の動きを生み出してくれることに今からワクワクしています。

文:ドミニク・チェン(情報学研究者/IT起業家)

会場風景写真:木奥恵三

企画展「動きのカガク展」では、身近な材料と道具でつくられたシンプルな仕組みから最先端のプログラミング技術まで、様々な力によって「動く」作品が、その機構の解説とともに紹介されています。

この連載では、本展企画協力 ドミニク・チェンがそれぞれの作品が見せる「生きている動き」に注目しながら、展覧会の楽しみ方をご提案します。

この展覧会が生き生きとした動きに溢れているのは、映像作品『もしもりんご』(ドローイングアンドマニュアル)が見事に見せてくれるように、実写のリンゴに虚構の動きを与えることで、まるでりんごがハエのように飛んでいると感じられるし、ガラスのように木っ端微塵に割れたと感じられる、私たちの感覚のある種のいい加減さに拠っているといえるでしょう。同様に『森のゾートロープ』と『ストロボの雨をあるく』(共にパンタグラフ)は、回転スリットや絵柄のプリントされた傘を手にとって動かすことで、アニメーションという日常的の至るところで見ている表現方法が私たちの眼の解像度の限界に起因していることを身体的に再認識させてくれます。

左:『もしもりんご』ドローイングアンドマニュアル

右:『ストロボの雨をあるく』パンタグラフ

本当に生きているからそのように見えるのではなく、生きているように私たちが感じるから、そう見える。『ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE』と『ballet rotoscope』(共に佐藤雅彦+ユーフラテス)は実際の映像と切り離された人間の動きの特徴点を抽出して、観察させてくれます。こうした動きをゲームや映画のCGでモデリングされたキャラクターに付与すれば、まるで生きている本物の人間のように感じるでしょう。

上左:『124のdcモーター、コットンボール、53×53×53センチのダンボール箱』ジモウン

上右:『ISSEY MIYAKE A-POC INSIDE』佐藤雅彦+ユーフラテス

下:『シックスティー・エイト』ニルズ・フェルカー

非生物が生物のように感じられる別の例として、まるで違う惑星の昆虫が密生する峡谷にいるかのような感覚を生んでいる『124のdcモーター、コットンボール、53×53×53センチのダンボール箱』(ジモウン)と、空気で伸縮する巨大な異生物のような『シックスティー・エイト』(ニルズ・フェルカー)、こちらの手の動きを模倣するように回転し続ける巨大な植物のような『動くとのこる。のこると動く。』(藤元翔平)を見ていると、私たちはこの世に存在しない生命の動きをも現出させることができることに気づかせてくれます。また、手元の取っ手の回転運動が目の前の球体の上下運動に変換される『プロジェクト・モーション/サイクル』(東北工業大学 クリエイティブデザイン科 鹿野研究室)も、まるで別の巨きな身体を動かしているような不思議な感覚を生み出しています。

文:ドミニク・チェン(情報学研究者/IT起業家)

会場風景写真:木奥恵三

企画展「動きのカガク展」では、身近な材料と道具でつくられたシンプルな仕組みから最先端のプログラミング技術まで、様々な力によって「動く」作品が、その機構の解説とともに紹介されています。

この連載では、本展企画協力 ドミニク・チェンがそれぞれの作品が見せる「生きている動き」に注目しながら、展覧会の楽しみ方をご提案します。

「動きのカガク展」ポスター(アートディレクション&デザイン 古平正義)

「人間は動き、変化しているものしか知覚できない」。これは生物が物理環境のなかで生存に役立てる情報を能動的に探索する仕組みを説いたアフォーダンス理論で知られる生態心理学を開拓したジェームズ・J・ギブソンの言葉ですが、これは僕たち人間がどのように世界を体験するように進化してきたかを知るための基本的な条件として理解できます。同じく、文化人類学者にしてサイバネティクス(生物と無生物に共通する生命的なプロセスの仕組みの解明を行なう学問)の研究者でもあったベイトソンによる、情報とは「差異を生む差異である」という表現を重ねあわせると、動きこそが違いを生み出す源泉であると解釈することができます。

生物の世界でも、たとえば樹の枝のような身体を持つに至った昆虫が天敵から身を守る時には動きを止めて背景と化すことを擬態といいますが、そのことによって情報を周囲に発信させない、いいかえると「生きていない」という情報を偽装しているわけです。生物としての私たちは「生きているか死んでいるか」ということにとても敏感なセンサーを持っているといえます。このセンサーを通して、私たちは「自分で動いているもの」と「別のものによって動かされているもの」を区別することもできます。このセンサーはとても優秀で、物理的な物体以外のことに対しても機能します。

「動きのカガク展」に集まったデザインからアート、産業から工学研究までに及ぶ作品の数々は、その制作方法から表現方法まで多種多様であり、安易に分類することは難しいでしょう。それでもその全てに通底する一本の軸があるとすれば、それは「生きている動き」を見せてくれる、という点が挙げられます。

考えてみると不思議です。人がつくった仕組みや動きになぜ「生きている」感覚が宿るのか。それはここで展示されている作品が何らかの方法で物理的な法則や生物の規則に「乗っかっている」からです。

上:『アトムズ』岸 遼

下左:『メトログラム3D』小井 仁(博報堂アイ・スタジオ/HACKist)

下右:『水玉であそぶ』アトリエオモヤ

水面の表面張力を指で感じられる『水玉であそぶ』(アトリエオモヤ)は水という身近な存在がアメーバのように離れたり合わさったり美しさを再発見させてくれるし、たくさんの発泡スチロールのボールを宙に浮かせる『アトムズ』(岸 遼)は100円ショップで売っているふきあげ玉のおもちゃと同じベルヌーイの定理を機械的に使って、私たちの身体を常に包囲している空気というものの動き方の不思議さを改めて見せてくれます。寝室のカーテンに差し込む夕暮れの陽光のようなシンプルだけど目を奪われる光の動きをつくる『レイヤー・オブ・エア』(沼倉真理)や様々な形の反射を見せる『リフレクション・イン・ザ・スカルプチャー』(生永麻衣+安住仁史)、布が静かに宙を舞い降りる『そして、舞う』(鈴木太朗)も日々の生活のなかで見つけることのできる光や重力の微細な美しさに気づかせてくれます。他方で、都市というマクロなスケールに視点を移せば、東京メトロの運行情報データを基に地下鉄の動きをまるで人体の血流図のように見せる『メトログラム3D』(小井 仁)から、生物のように脈打つ東京という大都市のダイナミズムをリアルに感じることができるでしょう。

文:ドミニク・チェン(情報学研究者/IT起業家)

会場風景写真:木奥恵三

2015年7月4日、企画展「動きのカガク展」企画協力 ドミニク・チェン、参加作家より鹿野 護(WOW)、菅野 創+やんツー、岸 遼が登壇し、トーク「クリエイションとテクノロジー」を開催しました。

まず、ドミニク・チェンが、展覧会ディレクター 菱川勢一が本展企画初期から繰り返し強調してきた「つくることをブラックボックスにせず、オープンにしたい」というメッセージを紹介すると、3組の作家がそれぞれ、本展展示作品に至るまでの制作過程や自身のクリエイションをその裏側まで語りました。

自身にとって、クリエイションとは人がそのものに興味をもつきっかけとなるような「違和感のある現象」をつくり出すことであり、テクノロジーはそれを実現するための手段であると岸。

続く鹿野は、普段の自身の活動とは違いデジタル・テクノロジーに頼らない素朴な機構による本展展示作品に、東北工業大学の有志の学生と取り組んだ記録を紹介。

菅野 創+やんツーは、無作為に線を描く「SENSELESS DRAWING BOT」に始まり、展示環境や鑑賞者の手書き文字を再構成して線を描く本展展示作品「SEMI-SENSELESS DRAWING MODULES」にたどり着くまでを紹介しました。

会はフリートークに移り、作品と鑑賞者の関係性について菅野 創+やんツーが、反応や展開が予測できる作品ではなく偶然性を重視した作品を制作したいと述べると、岸も、鑑賞者の反応を期待してつくりはじめる自身の方法を更新してみたいと同意しました。鹿野は、モーション・グラフィックの表現において動きを自然に見せるために加えられる様々な工夫が、実際に物体が動くときには、その環境や偶発する要素の中に元々備わっていることに改めて気づいたと語りました。

来場者からの質疑応答では、3組の作家へクリエイションへの初期衝動を問われると、菅野 創+やんツーは、現在取り組んでいる人工知能にクリエイションを実装する試みとしての三部作を紹介。本展展示作品がその第二部であることを説明しました。続いて鹿野は、日常に潜んでいる不思議な現象を自身を含めた人間がどのように認識するのかということに興味があると語りました。岸は、効率化、画一化された「常識的なもの」を疑う自身の視点を述べると、それらを問い直してつくり直すことが自身の衝動であると答えました。

最後に、会場を訪れトークの様子を見守っていた菱川勢一が、登壇者を含めた本展参加作家はいずれも、身近なことに疑問を抱き追求し続ける勇敢な人々であると述べ、日常と地続きにあるその勇敢さを、ぜひ来場者にも持ってもらえればと締めくくりました。

いよいよ明日開幕となる「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」。

会場の様子を、いちはやくお届けします。

単位で遊ぶと世界は楽しくなる。単位を知るとデザインはもっと面白くなる。

単位というフィルターを通して、私たちが普段何気なく過ごしている日常の見方を変え、新たな気づきと創造性をもたらす展覧会です。

また、会場1階スペースを、単位にまつわるショップとして無料開放します。展覧会とあわせて、ぜひお楽しみください。

写真:木奥恵三

2014年12月6日、「天文学とデザイン――『星の旋律』を聞くプロジェクト」を開催しました。

はじめに、国立天文台チリ観測所の平松正顕がアルマ望遠鏡について解説。光ではなく、目に見えない電波を通して宇宙や星のデータを観測するアルマ望遠鏡は、世界22ヶ国の国際協力プロジェクトとして、南米チリの標高5000mの場所に設置されています。

続いて、ともに宇宙好きというPARTYの川村真司とQosmoの澤井妙治が、データを生かし、人の五感や感情に訴える作品づくりについて語りました。川村は、円形に靄がかかったデータを忠実にオルゴールのかたちに落とし込むという考え方、澤井は、感情がわきあがるような余白のある音の制作について紹介しました。二人は、オルゴールを解体して構造を学んだことや、回転スピードのシュミレーションを重ねたこと、そしてアクリルのディスクをレーザーカッターで手づくりしたプロセスについて説明しました。

今回の作品のモチーフとなったのは、「ちょうこくしつ座R星」。天文学者の役割とは宇宙や星の物語を描ききることだと語る平松に、川村と澤井は、ぜひオルゴールをアルマ望遠鏡のあるチリに持っていきたいと応じました。

2014年11月8日、takram design engineeringの田川欣哉と渡邉康太郎、Kaz米田、牛込陽介によるトーク「未来をクリティカルに問う活動」を開催しました。

ロンドンを拠点にデザイナーとテクノロジストとして活動する牛込は、自身が発表してきた作品がメディアアートの枠組みで評価されることに疑問を持ち、テクノロジーの視点から生活や社会に影響を与えたいとクリティカルデザインを学びました。今回の展示作品「ドローンの巣」と「シェアの達人」をはじめ空想と思索から生まれる世界観そのものをデザインして提示する作品について解説しながら、思い込みを覆し、外の世界に一歩踏み出すアプローチの大切さを語りました。

takram design engineeringの渡邉は、これまでの作品を振り返りながら、思考の枠組みの持ち方の重要性について語りました。Kaz米田は、100年後の荒廃した世界における人間と水との関係を問い直すことから生まれた展示作品「Shenu:百年後の水筒」について、田川は、乾燥地帯に生息する動物の臓器の仕組みの研究から生まれた人工臓器について語りました。

問題解決以前の問題発見に重点を置き、社会と人間の関係を問い続けることでイノベーションの種を見つける、そんな新しい時代のデザインの態度について語り合うトークとなりました。

2014年11月2日、参加デザイナーのジョセフィン・ヴァリエを迎えたトーク 「天然酵母と"経験のデザイン"」を開催しました。

はじめに、ジョセフィンが自らのエクスペリエンス・デザイナーとしての活動を語りました。食べ物を媒介に、人々、場所、オブジェクトを結びつける新たなプラットフォーム、体験、プロセスをデザインする彼女は、4年前より天然酵母、そのなかでもサワードウと呼ばれる酵母の収集をスウェーデンで開始。収集にあたり、「送った酵母にまつわる価値をつけてください」と送り主に呼びかけ、酵母とともに、それぞれにまつわる物語を、個人やパン屋と共同しながらシェアするプロジェクトを続けています。また今年に入り、日本での天然酵母集めも開始し、その一部とスウェーデンでのアーカイヴを「リビング・アーカイヴ」として展示をしています。ジョセフィンは日本の天然酵母がサワードウ以外にも多岐にわたっていることに感銘を受け、今後の天然酵母プロジェクトについて、より広がりを持ったものにしたいと語りました。

続いて「リビング・アーカイヴ」に参加しているパン屋「タンネ」(浜町/人形町)よりマーティン・ブフナーがサワードウを用いたパンのつくり方について語りました。マスター・ベーカーの称号を持つ彼は「適切温度を保ち、生地の固さを安定させ、その生地に期間を設けて寝かせる」ことが最も重要であると述べ、専門家の立場よりサワードウの奥深さについて語りました。

最後に「リビング・アーカイヴ」の酵母提供者の坪田大佑氏が登壇し、自身が天然酵母づくりを行うようになったことや、自ら主催するパンづくりのワークショップの模様を語りました。

パンづくりを介していながらも三者三様でアプローチが異なり、トークはパンを媒体としたコミュニケーションの多様さを知ることのできる内容となりました。

2014年11月1日、イーヴォ・ファン・デン・バール(ヴァンスファッペン)とマスード・ハッサーニによるトーク「オランダのデザイン ― デザインと社会の広がる関係」を開催しました。

ニコル・ドリエッセンとヴァンスファッペンを設立したファン・デン・バールは、ロッテルダム南部の病院を改装したスタジオを拠点にさまざまな作品制作に取り組む一方、160ヶ国からの移民を抱えるシャロワー地区の住民たちとともに、地域密着型のプロジェクト「DNA シャロワー」を展開しています。

プロジェクトの第1弾となったのが、本展のポスター写真にもなった「ロースさんのセーター」。デザイナーのクリスティン・メンデルツマとロッテルダム市立美術館との恊働で、誰も袖を通すことのなかった560枚に及ぶロースさんのセーターは、本と映像を通して、世界中の人々に知られるようになりました。

アフガニスタン出身のマスード・ハッサーニは、子どもの頃に暮らしたカブール郊外での体験からトークをスタート。諸外国が残して行った地雷に囲まれたもと軍用地の校庭では、脚を失った子どもにも出会ったと言います。子どもの頃に自らつくって遊んだというおもちゃを発想源にした地雷撤去装置について、その開発と実験、検証のプロセスを交えて語りました。

ハッサーニの作品は、ニューヨーク近代美術館に注目されたことから、各国のメディアで取り上げられるようになりました。地雷が無くなれば、豊富な地下資源を利用して、世界で最も豊かな国のひとつになるというアフガニスタン。ハッサーニは、さまざまな活動を通して、プロジェクトへの理解と支援を訴えています。

日常の中の小さな気づきがデザインを生み、ひとつひとつの丁寧な積み重ねで地域や社会の問題解決の糸口が見つかる、そんなヒントに満ちたトークとなりました。

いよいよ開幕を明日に控えた「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた会場の様子を、いちはやくお届けします。

展覧会ディレクターの川上典李子と横山いくこによるギャラリーツアーを開催します。参加作家の特別参加も予定。ぜひご来場ください!

展覧会ディレクターによるギャラリーツアー

日時:11月1日(土)・2日(日)16:00-17:00、3日(月祝)14:00-15:00

場所:21_21 DESIGN SIGHT

>>詳細はこちら

撮影:吉村昌也

2014年10月24日より開催される「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた本展から、展示作品の一部をご紹介します。

2014年6月8日、イネと稲作の歴史の研究の世界的な第一人者である、植物遺伝学者の佐藤洋一郎と山形・鶴岡の地場野菜を駆使したイタリア料理店「アル・ケッチァーノ」のオーナーシェフ 奥田政行を迎え、本展ディレクターの竹村真一と共に、トーク「コメ文化の来し方、行く末」を開催しました。

トーク前半は、佐藤と竹村により稲作の歴史をイネの原種から紐解いていきました。豊富な日光によって育つイネは、もともと日陰者であったことに始まり、環境や気候変動におけるイネの変遷例として、東南アジアの浮き稲や陸稲に触れました。

後半は、奥田と竹村によって食の話へと移りました。「人間は植物のエネルギーを、食を通じて受け取っている」と語る奥田は、食べ手の様子や体調を見、その相手に合った料理を植物の状況を見ながらサーブしているそう。日本のスピリットともいえるコメは、「口内調理」の根幹となるものと考えており、共に出されるおかずを口内で咀嚼することによって、米自体の味も変化する類いまれなものと語りました。

そして、多様な食生活が享受できる現代において、米の品種も合わせて考えることは重要であり、品種を守ることはそれぞれを食べることであり、食べ手の文化を見直すのも尊いのではないかと話を結びました。

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」達、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

【最終回:2013年12月3日】

*寺田本家(千葉県香取郡神崎町)

神崎町に300年以上つづく酒蔵で、当代は24代目。昔ながらの酒造りを実践し、全て無農薬、無添加、生酛造りによって醸された酒のみ。海外での評価も高い。

酒蔵の朝

朝6時、夜明け前の寺田本家。蔵に入ると煌々とした電灯のもと、蔵人たちの仕事にはすでに勢いがついていた。41歳の当主、優さんを筆頭に、寺田本家の蔵人たちは2〜30代と若い。蔵のなかを悠然と歩くのは優さんくらいで、その周りをきびきびと蔵人たちが動き回る。ちょうど洗ったコメを直径2メートルの甑(こしき)に入れて蒸し上げる作業が始まった。「ほいさ」「あいよ」と合いの手を入れながら、呼吸を合わせてコメをリレーしていく様子に、ふと新体操の競技者を思い重ねた。蔵人の手が足が、次の動きを見ている。そのしなやかな動きは、毎年10月から3月まで毎日続く酒の仕込みに鍛えられたのだろう。仕上がりを均一にするため、頭(かしら)が甑に半身を投げるようにしてコメを敷き均していく。やがて甑の晒(さら)しを、たっぷりの湯気が膨らませた。

歴史に山あり谷あり

寺田本家が現在の場所で酒造りを始めたのは江戸時代の延宝年間(1673〜81)というから、およそ300年が経っていることになる。江戸時代、徳川氏による利根川整備によってコメづくりが盛んになると同時に、江戸と関東各地を繋いだ利根川の水運によって、流域一帯は物資や文化の交通路として賑わった。「それに加えて、ここは水が良いんですよ。神崎神社が建つ裏山の、神崎森の水脈から仕込み水をいただける。それも長く続けてこられた理由だと思います。」と24代目を受け継ぐ優さん。その間の震災、戦争、流通や酒造制度の変化を考えれば、その歴史が平易な道でないことは分かる。しかも高度経済成長期には酒離れが進み、廃業の覚悟に追い込まれたという。それを持ち直したのは、酒造りを原点に戻した先代の決断だった。

あえて選んだ手間ひまの道

現在の寺田本家の酒をひとことで言い表すなら、「昔ながら」という言葉になる。春から秋までは、無農薬のコメを自社田と周辺農家で栽培し、冬から翌年の春まで酒を仕込む。人工的な添加物を一切与えず、蔵に染み付いた乳酸菌をはじめ、天然の微生物の力だけでコメをアルコール発酵させていく。自然界の菌は培養された麹と違って管理が難しく、時間も手間もかかる。それでもこの製法にこだわるのは、「自然界に存在するたくさんの菌が上手に連携することでコメが糖化し、発酵してアルコールになる、それが日本の酒です。私たちはそこに遡った本来の酒造りをしたいのです。」優さんは先代の改革をさらに推し進め、5年前からは農薬を使わない稲に自然発生する稲麹を自家培養して酒造りをしている。ここまで自然の循環に徹した酒造りは、今ではほとんど見られない。

道具はからだの一部

優さんたちは、道具も大事にする。例えば前述の蒸し米用の「甑(こしき)」をアルミ製から杉桶に変えたのは「アルミ製は内外に温度差が生じるため、鍋肌に近いところのコメが水っぽくなる」という理由からだ。今や数えるほどしかいなくなった桶職人を大阪に見つけ、特注した。コメづくりがひと段落する夏場は道具づくりに勤しむ。桶をかき混ぜるための櫂棒(かいぼう)の柄は、山から竹を切り出して交換し、コメと麹をまぜる「ツメ」や、コメ展会場内の「属人器」で展示している「棒藁」も手づくりする。不思議なことに、多数の道具が並ぶ蔵には圧迫感がない。まるで道具と人と酒が一体になっているような感覚なのだ。

酛摺唄

いつしか窓の外が明るくなったところで、酛摺(もとすり)唄が始まった。蔵人が半切り樽に櫂棒を入れてかき混ぜる。中に入っているのは、麹と蒸し米、水を合わせた「酒母」だ。これが糖化したコメをアルコール発酵に導くことから、酛(もと)とも呼ばれている。コメの中心に麹菌が行きわたるように、酛を櫂棒で潰さないようにコメを摺る。摺り加減は、その時の加減を見ながら何番まで唱うかに係っている。酛摺唄は杜氏の時計なのだ。丹波杜氏の唄に創作した9番を加えて15番まである寺田本家の酛摺唄。その歌詞には鶴や亀などのおめでたい言葉が連なる。酒を仕込める喜びと、おいしい酒になってくれよと微生物たちを愛でる蔵人の想いを載せて、朝の蔵に唄が響く。

コメの声を聞く

蔵の温度計が5℃を指している。冷蔵庫のなかのような冷え込みのなか、明日の仕込みのために黙々とコメを洗う蔵人たちがいた。「長いときには2時間、来る日も来る日もただひたすらコメを洗います。」と優さん。冬場も比較的温かな井戸水とはいえ、大量のコメを洗い続ける作業は手が切れるような感覚だろう。「そうですねえ、毎日やっていると、見えてくるものがあるんですよ。なんというか、洗米は祈りの時間なんです。」コメはありがたいもんだなと気づかされる、と優さんが続ける。「コメに気持ちが入っているかどうかで、おいしさがまるで違う。不思議なもんですねえ。」

発酵が町を元気にする

平成の市町村合併を免れて、神崎町は千葉県で一番小さな町になった。人口6500人。その町がいま「発酵の里」として全国的に知られるようになったのも、寺田本家の存在が大きい。古くからコメに恵まれ、酒、味噌、醤油などの発酵文化を守ってきた神崎の町。いつしかここに手作り豆腐屋、天然酵母のパン屋などが集まり、朝夕、毎週、市場が立つ。「発酵の里こうざき」を提唱した優さんは、「仲間を増やしながら、知恵を伝え合いながら、みんなで盛り上げよう」と町に呼びかけた。お天道様とコメをつくり、微生物とともにつくる酒造りを次代に繋げるように、じっくりと町の元気を育めばいい。若き当主が選んだ古式の酒造りが蔵の外を醸し始めた。あなたのところにその芳香が届く日はいつだろうか。

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」達、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

【第5回:2013年12月6日、12月8日】

*和久傳(京都府京都市)

明治3年創業。丹後峰山町の旅館に始まり、昭和57年には京都市内に料亭として移転。平成20年には発祥の地に8千坪の敷地を求め工房を設立、京丹後の地域活性化にも取組む。

料亭のお迎え

「ねねの道」と呼ばれる参道から一歩入ったところに、「高台寺 和久傳」はある。高台寺といえば、「ねね」で知られる豊臣秀吉の妻の北政所が、京都の東山に開創した寺として知られ、周辺の小径には、今も当時の面影を連綿と受け継ぐ瓦葺きの土塀の奥に家屋が連なる。よく見れば、それぞれの入り口には小さな看板が掲げられ、京料理の老舗であることが分かる。その風情が一層古都らしさを奏でるから、この付近を訪れる観光客は引きも切らない。約束の時間に店に着くと、仲居さんが戸口で迎えてくださった。間口の明かりがしっとりと朝の三和土を照らす。客人の到着に併せて水がまかれたのだろう。敷居をまたぐ前から隅々に行き渡る料亭の心配りを味わって、こちらの緊張が高まったことは言うまでもない。

地方から中央へ、挑戦に込めた想い

和久傳の歴史は、明治3年に京都府丹後地方で開業した旅館から始まる。京都府の北西端の一帯では丹後ちりめんの生産が盛んで、昭和40年代には年間1000万反まで伸びた生産量が産地を潤した。しかしちりめん生産が衰退しはじめると、百年以上続いた老舗旅館は大きな転機を迎える。事業の再生をかけて、昭和57年に京都の老舗が集う高台寺に「料亭」への業態変換を図り、新規参入を果たした当代こそ、他ならぬ大女将、桑村 綾さんだ。現在、和久傳は京都市内に3店の料亭のほか、近年では、むしやしない(*注)を楽しめる店舗やつくりたてのお菓子を味わう茶菓席、料亭の味を買い求めることができる「おもたせ」の物販店などが十数店舗にまで成長。こうした事業の背景には、「料亭は高級な和食を提供するところ」とは一線を画す、桑村さんの仕事観がある。

*「むしやしない」とは京言葉で「小腹を満たす軽い食事」のこと。

深く静かに潜行する

「ご馳走」と言われて何を思い浮かべるだろう。世界中の贅沢な食べ物が並ぶ食品売り場、そして産地でしか食べられない新鮮な旬の食材を目当てにした観光ツアー。どちらにも「豊食の今」が写り込む。しかし、京懐石といえば手の込んだ細工を愛でる料理一辺倒だった時代、座敷の真ん中に大きく切った炉端で、日本海で揚がったばかりの生蟹を焼いて供するスタイルに、「産直」の価値を理解する同業者はいなかったという。それを乗り越えたのは「最低30年、それから50年、そうしたら100年」という桑村さんの想いがある。技巧では越えられない美味しさがある。港にほど近い山中の料理旅館での経験に支えられ、浮き沈みの激しい飲食ビジネスのなかで、桑村さんはまるでコメを育てるかのように事業を育んできた。

原点回帰

「恩返しがしたいと思っていたんです。」桑村さんがそう切り出したのは、平成19年に始まった「和久傳の森」プロジェクトに話が及んだときだった。高齢化が進んだ故郷の京丹後を復興させたい。せっかくなら店に供給するための食材を賄えるような取組みができないか。そこで桑村さんは京丹後に8千坪の土地を求め、料理人やスタッフを引き連れて地元の農家とともにコメづくりを始めた。さらに野菜、果物、椎茸や豆などの農産物も育て始め、これらを加工する工房を併設した。それだけではない。殺風景だった工業団地の風景を森に戻そうと、地元住民たちともに木を植え続けている。1600人とともに1万8千本の苗木を植えてから5年後には、樹木から紡がれる生命の循環が荒れ地に息を吹き返した。

六次産業を支えるのは地元リーダー

こうした京丹後での和久傳の取組みを全面的に支えるのが本田 進さんだ。市野々という集落の農家に育った本田さんは京都府職員の傍ら、兼業農家として60年間コメづくりをしてきた。丹後ちりめんで栄えた当時は、市野々でも約60軒が織物加工に従事していたが、現在では集落の戸数が49軒に減り、そのなかで織物に携わるのはたった1軒となった。地域の過疎化が深刻化するなか、本田さんが桑村さんと出逢ったことで、市野々に今までとは違った風が吹き始めた。職員時代、地域活性化の経験もあった本田さんが、和久傳という企業と地域のつなぎ役として、地域の農家を取りまとめる。

産地の「当たり前」に宝物がある

延々と続く山道の先にひっそりと佇む市野々の集落に入り、本田さんと合流してすぐに、私たちは軽トラックを取り囲む村人たちに出逢った。荷台には、丹後半島でつくり継がれている在来種の小豆の袋。通常の小豆よりも2割ほど大きく、京菓子の材料として珍重されるこの豆は、この地域の人々が代々、自家採取を繰り返してきた伝承の豆なのだ。豆を見せてもらうと、細長く、しっかりと皺が寄っている。そのため煮含めても皮が破けずふっくら仕上がるのだ。説明してくれた若い女性はこの集落に移り住んだ和久傳のスタッフだそうだ。小さな集落の到るところに、静かで深い和久傳の水脈が流れていた。

育て合う関係がもたらすもの

和久傳の田んぼは谷の最も奥にある。谷川の上流に民家も田んぼもないこの圃場で、彼らは手植え、手刈り、天日干しにこだわり、手間ひまをかけて農薬を使わない自然農を実践する。「おたまじゃくしのしっぽが落ちるまで、田んぼの水は抜きませんよ。害虫を食べてくれるトノサマガエルは田んぼの守り神ですからね。」もともと美味しさでは定評のある丹後米。本田さん達が育てるコメの透明感と粘り、旨味は一度食べたら忘れられない。「差別化が大事やと思います」と桑村さんは言う。手間をかけてつくるコメとそうでないコメが同じ価格では、つくり手のやり甲斐も産地も育たない。良いコメを育ててもらう代わりに、毎年20トンのコメを適正な価格で買い上げる。料理人も客も一緒にコメをつくるから食材の有り難みも分かるし、価格も理解してもらえる。産地と企業が相互に育て合う関係には、地域活性化だけでなく、企業にも成長をもたらすようだ。

良いものは、誠実さに表れる

土壁づくりの工房は年中湿度が一定で、コメの保管に適している。ここに一年分のコメを貯蔵し、必要なときに必要な分だけ精米して各店舗に届けるため、大きな精米機も常備されている。コメ展会場の「属人器」のコーナーではこの精米機を展示しているが、実際に使用しているものは、展示品よりふた周り以上も大きい。昭和初期に開発された古式で、最新型のものに比べて精米スピードが遅く、何倍もの時間がかかる。生産効率は悪いけれど、コメに熱が加わらずにタンパク質やデンプンの劣化を防ぐことができるのだ。これを見る人は、誰しも一膳の有り様にここまでこだわるのかと目を見張る。

本物の贅沢とは

昨年、日本料理が無形文化遺産に登録されたというニュースは、こうした食材を育む智恵、調理の技、そして設えの美意識、自然観や宗教観が私たちの暮らしの礎になっていることに気づかせてくれた。和久傳の取組みは、効率化を背景に消えつつある食文化を、生活に寄添うかたちで復興させ、次の時代に繋いでいこうとする。「稲の元気が違うんです。土の勢いが違う。手植えのコメづくりはいいことばかり。」昔ながらのコメづくり、そして山椒や桑、柿の木を植えるところから始める手間のかかる仕事にこそ、「本当に美味しい」があると桑村さんは語った。

ふと工房で棚を見上げると、藁でつくった宝船が飾ってあった。きれいですわなぁ、と本田さん。しばらく一緒に眺めながら、贅沢な食事とはなにかを考えた。

*6月1日(日)には、本章に登場する和久傳の大女将、桑村 綾さんと本田 進さんを迎えてトーク「田植えをはじめた料亭」を開催します。

>>トーク「田植えをはじめた料亭」

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」達、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

【第4回:2013年12月9日】

*伊勢の神宮(三重県伊勢市)

太陽神「天照大神」を祭る内宮と食神「豊受大神」を祭る外宮を中心とする125社の総称で、正式名称は「神宮」。日本書紀によれば、創建は第十一代垂仁天皇の御代。

神様のごはん

伊勢神宮の神様には毎朝夕、コメがお供えされているのをご存知だろうか。もちろんコメからつくられるお酒も欠かせない。かつお節などの魚類や昆布などの海藻類、また野菜や果物に加え、塩と水もお供えされる。野菜の中には例えば、ブロッコリーやオクラといった西洋野菜もある。神官から「その時代、その季節に一般に食べられているものが神様の食事」だと聞いて、なるほどと思った。神様は、今を生きているのだ。

日別朝夕大御饌祭

毎朝早いうちから、外宮の忌火屋(いみびや)殿で神様へのお供え物「神饌(しんせん)」の準備が始まる。弥生時代とほぼ変わらぬ方法で火を熾し、竃に据えた羽釜のうえで、蒸篭(せいろ)をつかってコメを蒸す。そのほかの食材を調える一連の次第は、約1500年以上もの間、365日、朝夕2回途切れることなく執り行われ、「日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆうおおみけさい)」として、年間約1500あると言われる神宮の祭のひとつに数えられる。伊勢神宮の中心、それは祭なのだ。

神と人をつなぐコメ

コメを召し上がる神様=伊勢神宮の御祭神とは、太陽にもたとえられる神「天照大神(あまてらすおおみかみ)」のこと。稲は太陽の光を集めて光合成を行い、人の身体に必要なデンプンや糖を貯える。一粒万倍の穀物は主食となり、政府の財源ともなって日本の社会を支えた。コメの出来不出来が命に直結していたからこそ、太古のひとびとは豊かさの源である太陽に祈り、想いを確かに届けるための場が必要だった。伊勢神宮と人々の間にコメを置いてみる。聞こえてくるのは神様の手を借りてコメを育てた古人の豊作への専心だ。

神様だっておいしい方がうれしい

「神饌の原則は自給自足です。」そのために伊勢神宮には直轄の田んぼがある。太古の時代から、神様に供えるためのコメを育てているのだ。神宮を取り囲む五十鈴川の水を引き入れた神田は境内から少し離れた楠部地区にある。酒米一種、糯米一種、五種のうるち米、そのほかに藁用に使う品種二種を含めて九種類の稲が育てられる。神田技師が特に力を入れるのは食味。「神様に捧げるコメは、身体に良く、食べておいしいものでなければなりません。」感謝を示すためのお供えものなのだから、本物でなければ意味がない。そのために技師はその年の収穫状況から品種を検討する。味だけではない。神饌が途絶え、祭が滞る事態は決して許されない。多様な品種を植えて絶滅を避ける。それは種を守るための手段なのだ。

コメのための建築

古代では蒸したコメを干した「糒(ほしい)」を20年保管した。財源となって経済を支えたコメの貯蓄と、国家の安定が直結していた時代。歴史の時間に「法律によって租税の保管期間が定められた」と習ったあの下りが、参拝する人たちが玉砂利を踏む音に重なった。20年経った糒は穀倉から出して新たな糒と入れ替えたが、殿舎を真新しく造り替える「式年遷宮」を執り行うのもまた20年に一度。このふたつはどうやら無関係ではないようだ。

収穫した稲穂が保管される「御稲御倉(みしねのみくら)」は、神宮の境内にある。そこには貯蓄のために考案された当時の高床式穀倉の姿を、いまもそのまま見ることができる。

未来を知るための祭

年1500回の神事のなかでも根幹となるのは、「神嘗祭」と6月、12月の「月次祭」の三節祭と呼ばれる神事だ。神嘗祭は、海川山野の幸とともに天照大神にコメの実りを感謝する10月の儀式。そして月次祭は神嘗祭を挟むようにして執り行われ、いずれもコメから醸したお神酒が供えられる。2回の月次祭にそれぞれ夏至と冬至が重なるのは偶然だろうか。本展ディレクターの竹村真一さんは、「冬至を境に太陽は勢いを増す。その再生の季節がフユ(増ゆ)」だと語る。太陽と稲作、そして神事や節句の関わり合いを、私たちはいつから忘れてしまったのだろう。同じ祭を繰り返し行ってきたことで連綿と受け継がれた過去がここにはある。そこに立ってこそ、私たちは未来を考えることができるはずだ。「人がアルバムをつくるように、伊勢神宮は祭を守り、記憶を貯めてきたんだと思う。」という若い神田技師は、まもなく「神田御田植初(しんでんおたうえはじめ)」を迎える。

*参考文献:『伊勢神宮のこころ、式年遷宮の意味』(小堀邦夫著/淡交社)

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」達、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

【第3回:2013年10月14日】

*金重 愫(かねしげまこと)さん(備前焼作家:岡山県岡山市)

金重家は代々、備前焼に従事してきた家系で、父の素山は戦後の備前焼復興に努めた。備前を代表する陶芸家。京都大学時代の専攻は「農学」。

海を越えて伝わった技

備前焼の歴史をひも解いていくと、古墳時代から平安時代にかけてつくられた須恵器が発展したものだから、日本最古の窯場といっていい。それまで手びねり、野焼きでつくられた弥生式土器に対し、須恵器はろくろを用いて形をつくり、窯焚きにすることで生じる高温で素地の強度が増した。飛躍的な技術の進歩の背景には朝鮮半島との文化交流がある。平安末期になると、備前地方の農民たちは渡来人から伝わった須恵器の技術をもとに、自らの生活の道具をつくり出した。

命を守った焼物

種籾を一年間保管しておく種壷、水を保存しておくための大甕、収穫した米を鼠などから守るための瓶。稲作にとって「貯蔵」は、命と直結するテーマだった。焼き締められた強固な陶器は古人の暮らしに常に寄り添い、身守りになったに違いない。やがて桃山時代にはいって侘び茶が盛んになると、生活用品を茶器に見立てた茶人たちによって備前焼は茶陶として使われるようになり、陶工は器づくりに専念するようになる。

農家になりたかった

半農半工の営みから生まれた備前焼。以来、連綿と備前の地につづく陶工の家に生まれた若き青年は、大学で農業を選んだ。「本当に農家になろうと思っていたんです」という金重さん。結局、鍬を持つことはなかったが、田んぼの底土を使う備前焼の継承者として、今なお農業に対する想いは深い。「農業従事者は哲学者ですよ。あれほどの智恵を持つ人々を、社会はもっと大事にしないといけない。」その優しい眼差しの奥に、農業や伝統工芸といった「自然と向き合い、手をつかって生み出す仕事」が、都市化する社会のなかで存在感を失いつつある今を、見過ごしてはならないという強い光があった。

人の手が引き出す美

稲作が備前焼を育んだように、備前焼にもまたコメは欠かせない。釉薬をかけず、土を直火が焼き締める製法は、土味がそのまま風情になる。冷たすぎず、粗野にならず、伸びやかで口あたりの柔らかな土肌は、微生物が長い時間をかけて耕した田んぼの底土から生まれる。太古の地層から採れる備前特有の田土(ひよせ)だ。そして大きな瓶や壷を焼く際にできる隙間に小さな皿を並べ、器同士がつかないように藁を間に挟んで焼くと、1300度の窯のなかでも焼け落ちない藁の生命力が、焼物の表面に赤々と藁痕を描く。「緋襷(ひだすき)」と呼ばれる備前焼の見所もまた、稲と人の合作なのだ。

コメと暮らす

「窯焚きは昼夜問わずに1週間以上、火勢を見続ける長丁場。それを乗り切れるのは、腹持ちのいいおむすびのおかげ、パンでは保ちません」金重さんは窯焚きの間、夜食におむすびを食べるのだと言う。その窯を見せてもらうと、外壁の土にも藁が漉き込まれていた。それだけではない。工房の床、天井も同じ仕様になっている。土に混ぜ込んだ藁には、時間が経つと土の分子を密着させる働きがあると聞いたことがある。「稲作が近くにあったからこそ、生まれた智恵でしょう。全部、自然の流れなんです。」

土づくりから始まる焼物の仕事