contents

手仕事 (86)

ギャラリー3では、2025年3月19日(水)から31日(月)まで「ジオ・ポンティの眼:軽やかに越境せよ。」を開催しています。

1本のスプーンから高層ビルまでデザインし、 部分から全体まで統合的に捉える「眼」を備えていたジオ・ポンティ(1891 - 1979)は、20世紀イタリアを代表する建築家です。ミラノの「ピレリ高層ビル」の外装の一部を、手間をかけてモザイクタイルで仕上げるなど、大量生産品と手仕事が混在した温かみのあるデザインを数多く手がけています。空間を彫刻作品のように考えるポンティは、照明家具、壁のタイル、食器まで手がけ、家具はいまでも復刻され販売されています。

ミラノのデッツァ通りの集合住宅にあったポンティの自宅は、約110m2の広さを緩やかに仕切るオープンスタイルのインテリアで、彫刻家ファウスト・メロッティが制作したストライプの床タイルと、グラフィックの天井によって視線に広がりを与える工夫がなされていました。本展では、自宅インテリアの一部の再構成を試み、Molteni&Cが復刻したチェアに座りながらポンティの世界観を体験できます。また、60年もの多岐にわたる仕事を振り返るグラフィカルな大パネルと合わせて、1927年リチャード・ジノリ制作の磁器や、ポンティのオリジナルスケッチ、1928年にポンティが創刊した建築誌「ドムス」創刊号特別復刻版の表紙、カトラリーやドアハンドルなどの現行品プロダクト、復刻されたタイルなどをご覧いただけます。

6,400の人々との間で交わされた9万9,900通もの書簡がアーカイブに残るポンティの手紙の多くに、チャーミングなイラストが添えられていたといいます。本展では、日本の上松正直氏に送られた手紙が特別に初公開されています。人の心を動かす名人でもあったポンティが、家族や友人を愛し、人生を愛した生き方に会場でぜひ触れてください。

Photo: Satoshi Nagare

2025年1月18日(土)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、ライブパフォーマンス「Records of Phenomena = 現象の記録」を開催しました。参加作家で、本展の企画協力も務める吉本天地が、展示作品の衣服「気配 - 痕跡」に変化を加えたパフォーマンスの様子をお伝えします。

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」(撮影:Tomo Ishiwatari)、パフォーマンス前の様子

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」(撮影:Tomo Ishiwatari)、パフォーマンス前の様子「気配 - 痕跡」は純天然染色を用い、あえて色止めを行っていないため、自然光に当たると次第に色が変わり、人が着脱することで擦れて表情が変わるという作品です。加えて、酸性のものをかけると反応が起こり色が変化するという特徴もあります。

本イベントでは、館内サンクンコートで展示している「漏庭」内の、樹木の枯れ枝や落ち葉を採取し、その植物を型紙のように使用して衣服に色の変化を起こしました。

冒頭、吉本の先導で鑑賞者一行はギャラリー2に移動。今回のパフォーマンスに登場する作品「気配 - 痕跡」を含めた吉本による本展展示作品3点の解説や、そこに込めた想いなどを話しました。

その後、日差しが差し込む地下ロビーの空間に移動してパフォーマンスがスタートします。

レモンの搾り汁が酸性であることを利用して色を変化させるため、まず吉本はその場でレモンを切り、搾り汁を用意し始めます。

「気配 - 痕跡」を床に置き、袖などを折りたたんでシワをつくり、採取してあった植物を衣服の上に配置していきます。葉っぱや枝のみならず、土がついたままの状態の植物を手に取り土を振りかけていく様子も見られました。

いよいよ、衣服にレモンの搾り汁を吹きつけていきます。霧吹きスプレーで全体にレモンの絞り汁を噴射し、少し馴染ませたら、乗せていた植物を衣服からよけて乾かします。この時点で、植物が配されているところとそうでないところに色の差が生まれているのを見て取ることができます。乾いた衣服はギャラリー2内の元の場所に戻され、新たな模様が生まれたことでその価値も変わったように見えます。

なお、今回のイベントには、吉本が展開するブランド「amachi.」の純天然染色の衣服を持参した2名も参加しました。2名は使用したい植物を自身で選び、吉本がレモンの搾り汁を吹きかける様子を間近で鑑賞。持参した衣服は、吉本の手によって、世界に一つしかない衣服として生まれ変わりました。

今回のパフォーマンスを経て変化した吉本の作品「気配 - 痕跡」は、本展会期中、会場内ギャラリー2にて展示されています。曖昧な模様の中から、植物の気配をほのかに感じられる仕上がりとなっています。ぜひ、会場にてご覧ください。

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」、パフォーマンス後の様子

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」、パフォーマンス後の様子ギャラリー3では、2024年12月14日(土)から12月26日(木)まで「米と藁。しめ縄職人 上甲 清 展—ともに生き、時を紡ぐ。」を開催しています。

愛媛県西予市で半世紀以上もの間、しめ縄職人として活動する上甲 清は、手植えの田植えから稲刈りまで、しめ縄専用の稲を自ら栽培し、それを藁にし、丹精込めてしめ縄作品をつくっています。しめ縄を人生にしている祖父・清の作品や生活と、その活動を取り巻く環境や文化を伝えようと「孫プロジェクト」を立ち上げた孫・智香。そして彼らに共感した、インテリアスタイリストの作原文子率いるMountain Morningが、本展を企画しました。

愛媛を訪れた際にこの活動や作品を知り、興味を持っていた作原は、やがて作業場をたびたび訪れ、田植えや稲刈りに参加し、上甲の人柄を知れば知るほど、彼が守ってきた藁文化を何かカタチ にして残さなければという気持ちが強くなっていったと言います。さらにその思いに賛同した写真家や映像作家などの仲間が記録を残していきました。

会場では、西予市の豊かな水田と山の情景、上甲の稲作としめ縄つくりの様子や、しめ縄が納められた地元の神社の風景の写真が空間を彩る中、上甲によるしめ縄作品「宝結び」「めがね」「えび締め」、制作に使用している藁や「わらじ」などの藁細工を見ることができます。また、稲作文化を象徴するように展示された「わらぐろ」の前には、上甲の作業場を再現したスペースが置かれています。ここでは一般公開前日に、数時間かけて上甲が大きなしめ縄制作を実演しました。完成した作品は、会期中に展示されています。

他にも、上甲の制作道具の写真や、地元の若手木工作家による椅子などと合わせて、制作風景を取材した映像をご覧いただけます。会場の入口付近には、購入できる作品がありますので、ぜひ手にとって愛媛の米と藁の文化を自宅にお持ち帰りください。

撮影:近藤沙菜

ギャラリー3では、2024年10月25日(金)から11月24日(日)まで「Ronan Bouroullec: On Creative Session」を開催しています。

2013年にスタートしたブランド、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE(オム プリッセ イッセイ ミヤケ)は、イッセイミヤケを代表する技法のひとつである「製品プリーツ」を背景に、着る人の多様性に寄り添う、普遍的で新しい日常着を提案しています。シワにならず、乾きやすく、軽やかな着心地を実現したプロダクトとしての衣服は、身体に馴染み、着る人の個性を引き出します。

デザイナー/アーティストのロナン・ブルレックは、家具、照明、空間、建築や展示など幅広い分野において、世界中の美術館やデザイン界に高く評価されていいますが、デザイナーとしての活動のほかに、日常生活の一部(ライフワーク)としてドローイングを続け、デザイン活動のインスピレーションとなっています。

本展は、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKEがパリで発表した2024/25年秋冬コレクションアイテムを製作するプロセスと、ロナン・ブルレックの創作活動、二つのものづくりに焦点を当てた動画で構成されています。

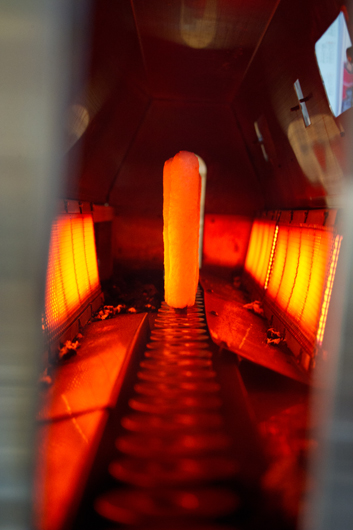

会場は5つのゾーンに分かれています。1つ目に出会うのは、「プレス加工とドローイング」。折りたたんだまま、位置を工夫してシャツに転写したドローイングが、着用時に思いもよらぬ形で現れるシャツのプロセスです。同じゾーンの「プリーツとドローイング」では、ドローイングの余白を衣服の形に活かし、プリーツ素材の特徴が原画の動的な要素を引き立たせる様子が見られます。映像はプリーツの工房の様子です。

2つ目のゾーンは、「刺繍、ゴブラン織とドローイング」。ブルレックのドローイング作品から、ボールペンで描かれたシリーズの線の豊かさをテキスタイル上で表現するため、刺繍とゴブラン織でそれぞれ製作したプロセスから、試作を見ることができます。映像は刺繍工場です。

3つ目は、「シルクスクリーンプリントとドローイング」です。原画の色彩を表現する技法の一つとして用いたシルクスクリーンプリントで、実際に使用した版の一部とともに、試行錯誤した色合いのプロセスと、染色工場の映像が展示されています。

4つ目の「ブルレック氏のドローイング」では、ここまで見てきた衣服との取り組みの原画に立ち戻ります。散歩をするように毎日描かれ、目的や完成イメージもないというドローイングの数々と、アトリエの日常を映像で見ることができます。

最後は、映像「Ronan Bouroullec: On the Wilds of Creativity」です。各地での製作の様子とともに、この協業についてブルレック自身が語る言葉を聞くことができます。

ブルレックという個人の作品の力が、企業のどのような考え方で、どういう手法によって製品になるのか、また新しい魅力を作り出すために、お互いがどのように敬意を持ってものづくりを行うのか。壁面にディスプレイされた、協業の結果として実際に販売された美しい衣服たちを見ながら、ぜひ会場で想像を巡らせてみてください。

©︎ ISSEY MIYAKE INC. 撮影:吉村昌也

2024年9月21日、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3「六本木六軒:ミケーレ・デ・ルッキの6つの家」の開幕に合わせて来日したミケーレ・デ・ルッキにより、特別なギャラリートークを開催しました。

来場者とともに作品を囲みながら、今回の展示が自身の出身であるイタリアと日本の架け橋となり、それぞれ異なる文化の中にも共通点があることを伝えます。風通しや移りゆく光、外と中の関係、建築とインスタレーション、永遠と一時的、イタリアと日本など、創造における対比と共生の大切さを表現したとデ・ルッキは話します。

21_21 DESIGN SIGHTが位置する六本木という地名との偶然の一致を知り、ROPPONNGI ROKKENと名付けた本展では、6つの家「ロッジア」を展示しています。そのうち3つは木製で、3つはブロンズで制作されています。この2つの伝統的な素材は、古くから人々の生活を支える文明の基盤となったマテリアルです。木は空に向かって伸びる木々の生命から生まれた有機的な素材であり、ブロンズは地球の奥深くに眠る鉱物でもあります。根源的な素材と向き合うことで、先人たちの思いを未来へ繋ぐように、自らの手を通しながら作品へ込めました。

展示空間の直線的な要素に呼応するように制作された有機的な土台は、すべて手作業で制作されました。天然のオーク材に伝統的な手法で酢を塗ることで、経年変化とともに深い黒色になります。人類が自然と共生しながら続く未来への時間を表現しました。

来場者に向けて、デ・ルッキは次のように語りかけます。「私の仕事はデザインすることであり、デザインすることは全身全霊で未来に飛び込むことを意味します。ですから私が唯一できることは、不安や心配のない未来について想像することだけです。私は楽観的になることが大切だと思います。だからこそ自分自身にも、そして皆さんにもこう言いたいのです。未来について悲観的に考えることは、何の意味もありません!LET'S BE HAPPY(幸せになりましょう!)」

会場からの質問にも答えながら、デ・ルッキ自身が伝えたかった制作活動における哲学や未来へのビジョン、そしてメッセージ「LET'S BE HAPPY(幸せになりましょう!)」を、こどもから大人まで、様々な来場者と分かち合う機会となりました。

Photo by Kotaro Tanaka

ギャラリー3では、2024年9月20日(金)から10月14日(月・祝)まで「六本木六軒:ミケーレ・デ・ルッキの6つの家」を開催しています。

ミケーレ・デ・ルッキは、イタリアに生まれ、1970〜80年代には前衛的なデザイナー集団「アルキミア」、「メンフィス」の中心的人物の一人として活動したのち、世界的に建築や家具を手がけてきました。一方で、20年以上にわたり、手を動かしてドローイングや絵画、木彫の制作に取り組み、それが建築形態の本質を追求する原動力になってきたと言います。

会場のエントランスには、デ・ルッキ自身が木材を切ったり、職人がブロンズの鋳造や台座となる丸太の加工をする様子を写した制作課程の映像が展示され、デ・ルッキのメッセージを聞くことができます。

「ロッジア」は風を通し、光を通す透明な家だと語るデ・ルッキ。「それらは、住宅の人工的で空調された環境と、自然のオープンスペースとの間の中間の建築物であり、特徴は異なりますが、東洋と西洋の両方に共通しています。このロッジアは今日、人間と自然との新たな関係の象徴であり、イタリア文化と日本文化を結び付けています。」

会場の奥に展示された、ヴィクトル・コサコフスキー監督による美しい制作風景の映像を通じて、デ・ルッキの哲学を知ることもできます。

デ・ルッキは言います。「私の仕事はデザインすることであり、デザインとは全身全霊で未来に飛び込むことを意味します。若い頃、私は自分のエネルギーを注ぐ分野を一つ選べないことに非常に苦しみました。私は自分が急進的な建築家の一人であることに気付き、建築家は家を建てるのではなく、行動を促すのだと言って、建築家の伝統的な考え方に異議を唱えました。デザイナーとしては、機械で作られたものの完璧さと単調さが気に入りませんでした。私は画家になり始めましたが、さらに、木で彫刻を始め、彫刻家になりました。今ではそれだけでは物足りなくなり、小説を書いています。そして、方向転換を50年以上経て、この優柔不断さがどれほど幸運だったか、そして空間や物の世界をさまざまな角度から取り組むことをどれほど楽しんでいたか、私は驚きをもって気づきました。三宅一生さんも制約や限界のない創作の世界を体験したからこそ、きっと私のことを理解してくださったはずです。」

1980年代に初めて日本で出会い、それ以来親交を深めてきたデ・ルッキと三宅が、2018年に交わした会話がきっかけで企画された本展の裏には、二人の友情がありました。ぜひ会場でデ・ルッキの想いを感じてください。

会場風景 「ブロンズ・ロッジア 1」ブロンズ(2024)

会場風景 「ブロンズ・ロッジア 1」ブロンズ(2024)

ヴィクトル・コサコフスキーによる映像作品の展示風景

ヴィクトル・コサコフスキーによる映像作品の展示風景 ミケーレ・デ・ルッキと「ブロンズ・ロッジア 3」ブロンズ(2024)

ミケーレ・デ・ルッキと「ブロンズ・ロッジア 3」ブロンズ(2024)

撮影:吉村昌也

2024年6月29日(土)、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、本展参加作家の「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE+Nature Architects」によるワークショップ「熱を加えると布が収縮するスチームストレッチで、ミニチュアの服づくりを体験しよう」を開催しました。

「A-POC」とは、英語の A Piece Of Cloth =一枚の布から来る言葉。1998年に発表されたA-POCは、服づくりのプロセスを変革し、着る人が参加する新しいデザインのあり方を提案してきました。2021年より新ブランドA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのエンジニアリングチームを率いる宮前義之は、異分野や異業種との新たな出会いにより活動をさらにダイナミックに発展させてきました。その一つとして、熱で伸縮する糸を複雑なパターンに織った布に、熱を加えると収縮する「スチームストレッチ」の技術を開発しました。

Nature Architectsはメタマテリアルを活用した最先端の設計技術で様々な製造業メーカーに対して、従来製品を超える機能を実現する設計図面を提供する東京大学発スタートアップです。創業メンバーである須藤 海は、折紙技術を用いたプロダクト設計支援ツール「Crane」をCTO谷道と共に開発しました。

そこで、出会った宮前と須藤はそれぞれの技術を融合し、一枚の布に熱を加えることで自動に折られて平面が立体になり、ほとんど縫製しない服づくりを実現、その成果を2023年に発表しました。本展では、その技術によるA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのジャケットや、熱を加える前の布、映像を展示しています。

一枚の紙を山と谷に折って造形する折り紙に、つくる形の限界はないと語る須藤。

宮前は、本展で多くの方に披露できたことを良い機会に、これからも研究を続け、新しい服づくりにとどまらず、様々なジャンルで社会に貢献したいと語ります。

レクチャーの様子 左から宮前、須藤

レクチャーの様子 左から宮前、須藤

布の織られ方や折り紙の仕組みを楽しく伝える二人のレクチャーのあとは、いよいよ参加者が「スチームストレッチ」のミニチュアの服づくりに挑戦です。用意された色とりどりの布サンプルから、各々が2枚ずつ選び、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEエンジニアリングチームの指導のもと、アイロンで熱を加えていきます。すると各布に織られた模様に沿って収縮し、布ごとに違う複雑な折り目の山と谷がプリーツをつくります。

次に、そのすでに立体感を持った2枚の布を、クリップを使って小さなマネキンに着せながら服にしていきます。宮前やエンジニアリングチームのアドバイスも受けながら、完成した服をスタイリングし、撮影した写真は参加者が記念に持ち帰りました。

午前の小中学生のみ、午後の高校生以上が対象の回それぞれ、各年代で楽しみながら「一枚の布」とテクノロジーを使ったものづくりの楽しさを体験する日となりました。

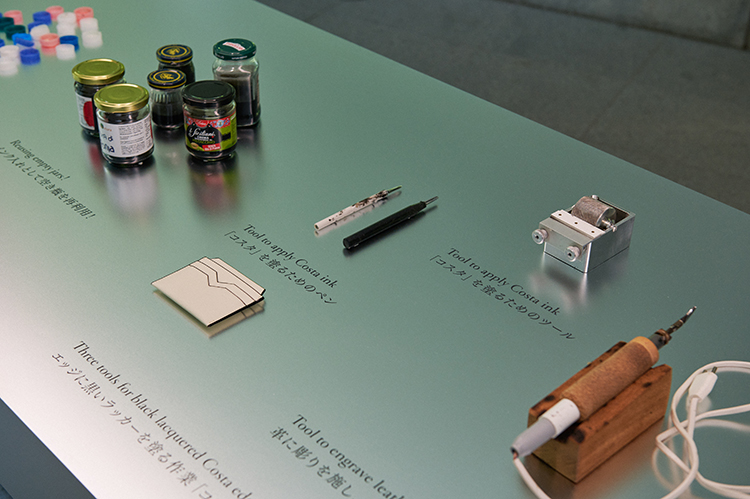

ギャラリー3では、2024年7月15日(月・祝)まで「Inside of the Edges and Lines_fumiko imanoの双子が覗いたヴァレクストラのアトリエ」を開催しています。

「エンジニアリング ビューティー」を追求し、そのクラフツマンシップの中に、継続と革新を共生させるヴァレクストラは、イタリア ミラノで 1937 年に創業したレザー製品のブランドです。本展では、アーティスト fumiko imano とのコラボレーションによって、ミラノの工房で撮りおろした写真から生まれた新作を世界初公開しています。

展示のはじめに、ヴァレクストラのアイコニックなレザーであるホワイト「ペルガメーナ」に迎えられた来場者は、fumiko imanoの12点の作品とともに、まるでアトリエに招かれるようにその世界に誘われます。セルフポートレートから生まれた双子と、彼女たちのぬいぐるみの動物が映り込む写真を、カットしてコラージュしたエッジは、ヴァレクストラのものづくりを特徴付けるシンボリックな工程「Costa」(革の断面に黒インクを塗る職人の手仕事)とも重なります。

会場の中央で目を惹くのは、バッグのパーツや、職人たちが使用しているゲージ、スタンピングマシンと真鍮の活字、「Costa」を塗るための工具やペンなど、実際のミラノのアトリエから取り寄せた数々のサンプルや道具たちです。

そしてバッグの製造工程を順にたどりながら、ギャラリー3の空間内でアトリエを散策するような本展で最も印象的なのは、fumiko imanoの作品に現れた、アトリエの職人たちの内面までを映し出すような柔らかな表情です。彼女の視線によってもたらされる、ストイックで暖かな雰囲気を、ぜひお楽しみください。

ヴァレクストラ東京ミッドタウン店では、fumiko imanoの特別インスタレーションを同時開催しています。あわせてお立ち寄りください。

fumiko imano, アーティスト

1974 年日立市生まれ。幼少期をブラジルのリオデジャネイロで過ごす。ロンドンのセントラル・セント・マーチンズで ファインアートを、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションでファッションフォトを学ぶ。セルフポートレートを題材 にアート作品を作り続け、自身を双子にしたコラージュ作品で国内外で評価を得る。現在、日本を拠点に展覧会や雑誌、 ファッションブランドとのコラボレーションを中心に活動中。

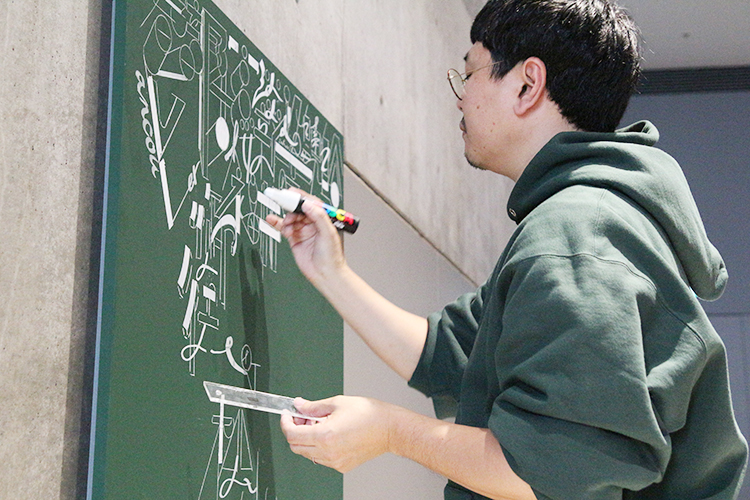

2024年2月10日(土)、企画展「もじ イメージ Graphic 展」に関連して、参加作家、大原大次郎によるライブドローイング with deer revengeを開催しました。

大原は本展で「黒板」という作品を出展しています。黒板が線や立体的な表現で描かれたたくさんの文字で埋め尽くされた作品ですが、本イベントでは、大原が会場内で同シリーズの新作を公開制作しました。まず参加者が、住んでいる市町村名や書いてほしい駅名、地名を付箋に書いていきます。集まった付箋を見ながら、静かに制作が始まりました。

時折定規なども使用しながら、一枚の黒板はどんどん文字で埋め尽くされていきます。参加者は、手元を写すモニターにも注目しながら、食い入るようにその様子を見守りました。

deer revengeによる心地の良い音楽は、作品が完成に向かうにつれて徐々に盛り上がっていきます。

予定されていた2時間ぴったりで、新たな作品が完成しました。

本作品は、本展会期中、B1Fロビーに展示しています。大原によると、書かれた言葉の意味は実は大切ではなく、形やイメージをシンプルに楽しんでもらいたいとのこと。

ぜひ、会場でお楽しみください。

2023年12月2日(土)、3日(日)の2日間にわたって、企画展「もじ イメージ Graphic 展」参加作家、上堀内浩平によるレタリングイベント「看板書きます!」を行いました。

上堀内は、文字を書く手法のひとつであるレタリングを独学で学び、現在は「ロゴデザインから製作施工まで行う看板屋・上堀内美術」として活動しています。

今回は、出展作品「都湯」の看板書きの仕上げの工程を地下ロビーで行いました。木材で補強した4枚のアルミ複合板にエナメル塗料を用いてレタリングしていく様子は繊細ながらも迫力があり、多くの来場者の足をとめました。

上堀内が持参したレタリングに関する書籍は自由に閲覧でき、上堀内自ら来場者にレタリングの魅力を伝えたりと、コミュニケーションをとる場面もみられました。

こちらの完成作品は、本展会期中、実際に会場地下サンクンコートにて展示されています。

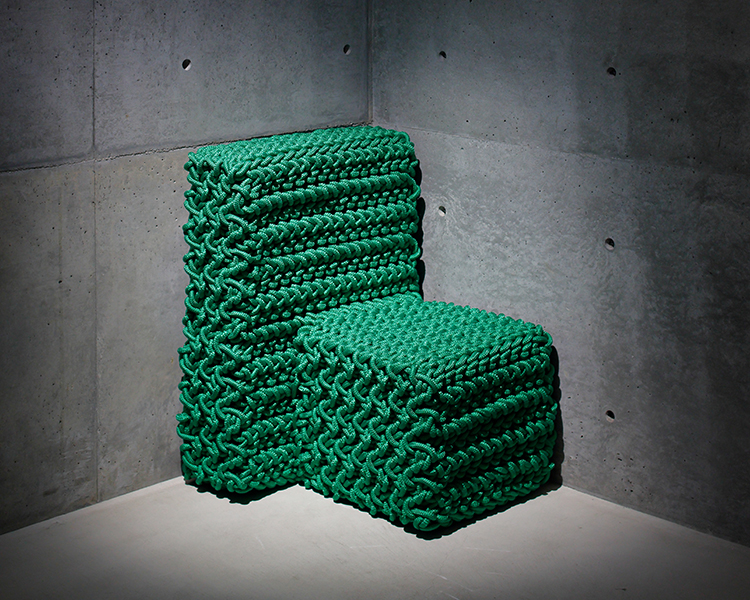

2023年7月15日(土)、企画展「Material, or 」に関連して、参加作家のイ・カンホと本展ディレクターの吉泉 聡の対談を行いました。本展でテキストを担当した山田泰巨がモデレーターを務めました。

左から、吉泉、イ、山田。

左から、吉泉、イ、山田。

イが本展で出展している作品「GREEN CHAIR」は、2 kmものナイロンコードを手で編んで制作した作品で、大学の卒業制作でつくった作品を発展させたもの。2006年から続けている編むという行為について、そのきっかけをイは次のように語りました。「幼い頃、農村で、農業を営む祖父母と一緒に暮らし育ちました。祖父はいつも身の回りのものでカゴをつくったり農業に必要なものをつくっていました。幼少期の経験から、ものをつくる、という行為は体の中に染み付いていると思います。そのようにして手づくりをすることにどんどんはまっていきました。」

Photo: Keizo Kioku

Photo: Keizo Kioku

編み続けてきたことで熟練度も完成度も上がり、以前は2、3日かけていた作品も2、3時間でつくれるようになったといいます。ひとつの素材を扱い続けることによって、何かが積み上がって自信がついてくる。想像が膨らみ、そして世界が広がっていく。編むという行為は反復ですが、力の入れ方を調整し、押したり引っ張ったりを繰り返して一定間隔のノットをつくっていくのは単純な作業ではありません。体調も大きく影響するといいます。「あの作品は私自身であり、私という人間そのものが投影され溶け込んでいます。」そう語るイにとって、「編む」という行為はマテリアルとの対話であり、自分自身の修練なのです。

イのナイロンコードとの出会いは2008年でした。さまざまなマテリアルを売っている商店を見て回るのが好きで、お店の前に無造作に積み上げられているPVCコードをかわいいと思い、ともかく編んでみようと思ったとのこと。編んでいる過程で困難にぶつかると、PVCコードの工場に電話をしいろいろな素材をミックスしてつくってもらうことになりました。出会ったマテリアルをアップデートすることで、イは、自分が作業しやすいマテリアルを見出します。「マテリアルにはたくさんの可能性があり、このマテリアルはこれで終わり、ということはありません。どんどん興味が湧いて新しい発見が湧いてきます。」と語りました。

マテリアルとの出会いについては吉泉も、たとえば木を触っていて、これで何かつくってみたい!と思うことがとても大事だといいます。それは自然物だけでなく、人工物に対しても同様です。吉泉自身いろいろな企業のプロジェクトに携わる中で日々、出会うことがあると続けました。

最後に、試作中という、自身の編み方のパターンを読み込んで3Dプリンティングで編み上げるという作品についても紹介しました。自分の代わりに機械に編んでもらうことで、自分では編めない形もつくることができるといいます。

本展に対してイは「マテリアルに焦点を当てた展覧会と聞き、自分にとって親しみやすく馴染みのあるテーマだと感じました。実際に展覧会を見て、マテリアルを見てストーリーを自由に想像できることが素敵だと思いました。」と、感想を述べました。

「GREEN CHAIR」は会場で座っていただくことができます。ぜひ、イ自身のマテリアルとの対話や、制作にあたった時間、想いが込められた本作品を、会場で体験してみてください。

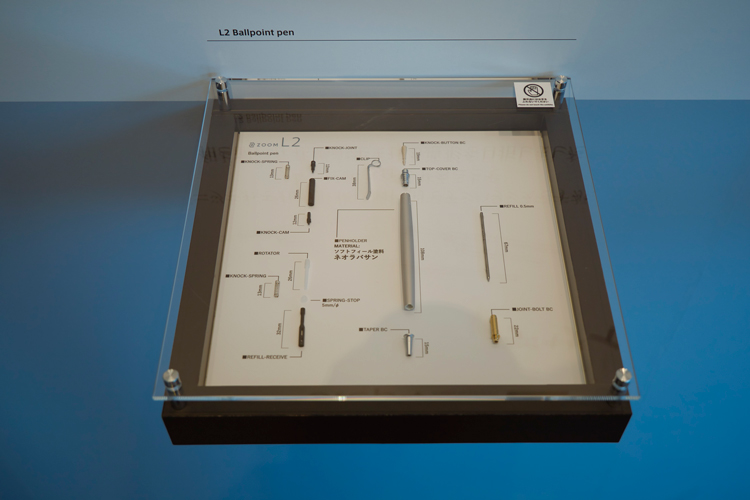

ギャラリー3では、3月12日(日)まで「With a Pen 1本のペン、1本の線。そして世界は創られる。by ZOOM」を開催しています。

1本のペンと、そこから生まれる1本の線が、世の中のさまざまな創造の源とも言える—本展は、デジタルツールが日常に溶け込んだ現在において、あらためてペンの本質的な価値に焦点を当てる展覧会です。

本展では、デザイン筆記具ブランド「ZOOM / ズーム」のプロダクトデザイナー 國府田和樹、グラフィックデザイナー 金井知広と、本展コラボレーションクリエイターで「ANATOMICA」デザイナー寺本欣児の言葉や制作プロセスを中心に展示しています。ペンで描いた1本の線から始まるドローイング、そこから起こされるデジタルの図面が3Dモデルにつながり、素材選びや試行錯誤を経てプロダクトが誕生するまでのこだわりに迫ります。

アナログツールであるペンで描くことの価値や楽しさを再発見いただけるよう、会場では、「ZOOM」ペンで来場者が作品を描くことができるほか、寺本が本展に合わせ、ペンで描いてデザインを起こしたペンケースの限定予約販売も行っています。

ギャラリー3では、6月5日(日)まで「ロイヤル オーク 時を刻んだ50年」を開催しています。本展は、生誕50周年となるロイヤル オークの希少性と革新性を深く探究できる貴重な機会です。

1875年にスイスの山奥の集落、ル・ブラッシュで創業したオーデマ ピゲは、複雑系時計を得意とするブランドとして知られています。1972年に誕生した「ロイヤル オーク」は、発売当初は時計市場の流行とは異なるサイズや素材を用いた革新的なコンセプトの高級時計として注目を浴びました。

会場では「見て、触れて、学ぶ」をテーマに、3つのゾーンが展開されています。ロイヤル オークの象徴的な八角形ベゼルを彷彿とさせるトンネルをくぐると、貴重なヴィンテージモデル9点が展示されています。なかでも1972年当初に製造されたロイヤル オークは、50年間の歴史と風格が感じられ圧巻です。

そのほかにも写真や映像、本邦初公開となる技術的な資料を通じて、オーデマ ピゲの誕生秘話や歴史の解説、職人の手によって時計が組み立てられる過程もご覧いただけます。さらに、会場の奥のスペースでは、職人によるベゼルの磨きや組み立てを目の前で見学でき、その精緻な手作業から希少性の理由について理解が深まります。

混雑を避けるため、本展への入場は事前予約の方を優先しております。ぜひ本展特設ウェブサイトより事前予約のうえご来場ください。

ギャラリー3では、2021年3月14日から3月21日まで、「小松・九谷のものづくり『素材のカタチ』」を開催します。

江戸時代前期に生み出され、海外でも広く評価されてきた九谷焼。現在に至るまで、窯元の職人たちは、様々な社会変化に合わせて仕事をしてきました。

生活が大きく様変わりした2020年、ものづくりのつくり手だけでなく、使い手の生活も大きく変化しました。このような状況において、九谷焼や繊維産業など多くの産業を擁する石川県小松市では、つくり手や産業に関わる人々の間で「新しい生活様式において、100年先にも愛される小松のものづくりとは何か」という問いが立てられました。

本展は、この問いに対しての一つの活動として、小松九谷の16人の作家と企業、食のプロフェッショナル、学生が協業し、つくり上げられた作品を発表するものです。「作家自身による制作」「美大生との共創」「料理人との共創」の3つの作品群で構成される本展では、小松のものづくりの豊かさ・強さを発見していただけることでしょう。

写真:山本宣明/Photo: Yoshiaki Yamamoto

ギャラリー3では、2020年9月22日まで、POP-UP SHOP企画の第4回目として「tempo store @ 21_21」が開催されています。

tempoは、2013年の誕生以来、空間と時間にアプローチした新しい形のモビールを発信し続けるブランドです。

空間の中で小さな空気の動きに反応して不規則に動くモビールは、「動く彫刻」ともいわれ、部屋の印象を変えるだけでなく、楽しさや癒しをもたらします。

コラボレーションする国内外の建築家やデザイナーが考える「重さ」や「バランス」がデザインに現れる優れたプロダクトとして、tempoのモビールは、美しいだけではなく素材の魅力と絶妙なバランスを楽しめるようになっています。栃木県足利市にある工房での、プロフェッショナルによる丁寧な手作業によりこのバランスが生み出され、モビール独自のリズムが形になります。

今回の「tempo store @ 21_21」では、ギャラリー3の空間を存分に使用してモビールを展示。そして既存の全プロダクトに加え、DRILL DESIGNによる新作の置き型モビールや、広い空間に映える大きなサイズのモビール、ギャラリー3限定カラーなどを販売しています。

21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2では、会期延長になった「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」(9月22日まで、日時予約制)も開催しています。 ぜひ、モビールの魅力と合わせてお楽しみください。

Photo: Ryoukan Abe

Photo: Ryoukan Abe Photo: Ryoukan Abe

Photo: Ryoukan Abe Photo: Ryoukan Abe

Photo: Ryoukan Abe Photo: Ryoukan Abe

Photo: Ryoukan Abe 足利の工房 Atelier in Ashikaga

足利の工房 Atelier in AshikagaPhoto: 衛藤キヨコ(kiyoko eto)

2020年9月2日、企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に関連して、オンライントーク「木と器のマル秘」を開催しました。

日本デザインコミッティーのメンバーである、三谷龍二が出演し、展覧会ディレクターの田川欣哉を聞き手に、長野・松本の工房と東京をオンラインで繋いでのトークとなりました。

三谷は、㊙展の会場構成プランを見た時、標本箱を見た気持ちになったといいます。来場者が展示品を"観察"するには良い機会だと思ったと語り、田川とともに、自らの展示品の説明に移りました。

基準を決められるよう、最初につくることが多いという「器の型紙」、梨や檜から自作した漆塗りのヘラ、鉛筆の如く持ち手を削り、その中に収まった毛を更新しながら使用するという漆刷毛、そして彫刻刀など、三谷が日ごろ用いる道具類が紹介されました。

また三谷は、㊙展には遊びの要素があると述べ、仕事の合間につくったという小さなオブジェや、日ごろ描いているスケッチにも触れました。

トーク終盤では、自らの仕事を「生活工芸」であると語った三谷。美術を意識した作品としての工芸ではなく、もう少し肩の力を抜いた、伝統工芸と工業製品の中間を、生活工芸とデザインに委ねていると結びました。

特別協賛:三井不動産株式会社

ギャラリー3では2020年2月、「NO PROBLEM store @ 21_21」を開催しました。

NO PROBLEMは、日用品などの製造過程で必ず生まれてしまう、十分使えるのに正規品と同じ価格で販売することができないB品を、「NO PROBLEM(問題なし!)」として受け入れるプロジェクトです。これまで、展示会やタブロイドの出版などを通じ、つくり手、売り手、使い手である消費者が一緒になって、正規品とB品の基準を捉え直す機会を生みだしてきました。

NO PROBLEM storeは、これまでB品として扱われていた使用上問題のないものを、NO PROBLEM(NP)品として定価で販売する試みです。プロジェクトに賛同したVISION GLASS JP、SIWA|紙和、うなぎの寝床、tamaki niime、MARUGO、Awabi wareのほか、21_21 DESIGN SIGHT SHOPのNP品がギャラリー3に並びました。

会場では、各製品の検品基準を、参加ブランドの声とともに丁寧に解説するほか、NO PROBLEMプロジェクトのこれまでの歩みを、スライドショーで紹介。NP品のお買い物を楽しみながら、その考え方にも触れることができるプログラムとなりました。

ギャラリー3では、2月14日まで、「Hacoa Exhibition & Shop 木工とチョコレートの関係」が開催されています。

1500年の歴史を誇る越前漆器の産地・福井県鯖江市でうまれた木製デザイン雑貨ブランドHacoa(ハコア)は、伝統工芸品の産地が衰退を続ける中、技術継承と後継者問題を解決したい、という想いのもと、日々ものづくりと真剣に向き合っています。

多くの若者たちが、「ここで働きたい」と全国から田舎に移住してくる理由は、「変えてはいけないもの、変えるべきもの」を見極め、進化し続けるものづくりへの実直な姿勢に共感してくれるから。

そんなHacoaが、今、なぜ、チョコレートをつくるのか? ブランドの歴史や商品開発のプロセス展示、販売とワークショップを通して、その理由を解き明かします。ぜひご来場ください。

2019年8月1日より、ギャラリー3では「TUKU IHO 受け継がれるレガシー」が開催中です。

本展では、ニュージーランド・マオリ芸術工芸学校の教員や学生が制作したマオリの伝統芸術や現代アート作品を展示しています。展示されるタオンガ(宝物)は、石材、骨、ポウナム(グリーンストーン)の彫刻や木材彫刻、織物、青銅細工など、50点以上に及びます。

また、8月14日までの開館日には、毎日会場内で彫刻の制作実演が行われるほか、東京ミッドタウンのコートヤードにて、カパ・ハカグループによる歌や踊りのパフォーマンスも披露されています。

本展は、人種や文化の異なる世界中の人々にマオリ文化を共有し、文化交流を図りながら、民族のアイデンティティや伝統について幅広い観点から議論する機会を提供することを目的にしています。

会期は8月31日まで。ギャラリー1&2で開催中の「虫展 −デザインのお手本−」とあわせて、ぜひご覧ください。

2018年12月15日、トーク「濱田庄司登り窯復活プロジェクト」を開催しました。

トークには、濱田窯代表であり、公益財団法人 濱田庄司記念益子参考館(以下 益子参考館)館長の濱田友緒が登壇しました。

1930年頃、陶芸家 濱田庄司によって開窯した濱田窯。それまでイギリスや日本の各地で作陶をしていた濱田は、栃木県芳賀郡益子町にて、その土地に根付いたものづくりを行なうようになりました。地元の器が近代の工業製品に淘汰されていた当時、濱田は益子の技法に歩み寄り、現地の土や釉薬の研究を熱心に行い、数多くの作品を生み出しました。

また濱田庄司は、柳 宗悦や河井寛次郎らとともに民藝運動を創始した人物としても知られ、晩年には、自ら蒐集した工芸品を展示・公開するために、自邸の一部を活用するかたちで、益子参考館を開館しました。

濱田友緒は、濱田庄司の孫にあたり、濱田窯の3代目としての作陶活動に加え、益子参考館の現館長を務めています。そして、東日本大震災により自身の窯と益子参考館にて美術展示をしていた登り窯が大きな損傷を受けたことを機に、「濱田庄司登り窯復活プロジェクト」をスタートしました。

濱田友緒は、地元の陶芸家や職人に呼びかけ、2015年2月、益子参考館の登り窯にて窯焚きを行いました。その窯焚きから窯出しを一般公開することで、人々との豊かな交流が生まれたと言います。

同プロジェクトは3年に1回のペースで実施されており、2017年11月から2018年2月にかけて行われた第2回では、益子のみならず、笠間焼の作家たちが参加するなど、様々な拡がりをみせています。

風土や風習を生かしたものづくりによって生まれる「民藝」が、地域社会においてどのような役割を担い得るのかを知ることのできるトークとなりました。

2018年12月14日、ギャラリー3で「民具 MINGU展」が開幕しました。

「民具」という言葉は、昭和初期、民俗学者の渋沢敬三によってつくられました。これは、柳 宗悦らによる民藝運動が始まった時期に重なります。

一方、1980年に誕生した「無印良品」は、人々の生活の必要に駆られてつくられる、現代の民具でありたいという思いで活動を続けています。

会場では、出雲、新庄、日高村など、日本各地から集められた江戸期をはじめとする貴重な民具の数々を、無印良品の製品と対比するように展示しています。

民具や民藝が生まれた時代に比べ、豊かになった現代の消費社会の中で、本当に必要なものは何か。グローバル化やデジタル化が急速に進む世界の中で、誠実なものづくりとは何か。

ギャラリー1&2で開催中の「民藝 -Another Kind of Art展」とあわせ、未来について考え、感じる展覧会です。

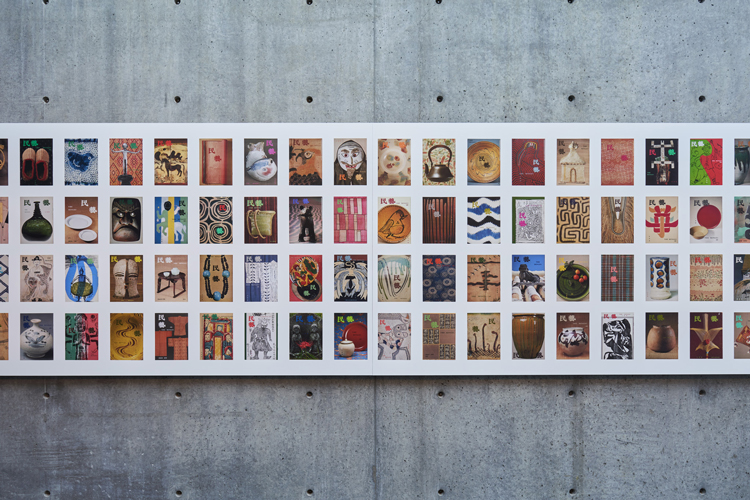

21_21 DESIGN SIGHT企画展「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」では、146点もの日本民藝館の所蔵品を展示すると同時に、現代のつくり手による品々も紹介しています。

本展の会期中、日本民藝館で開催される3つの展覧会から、ここでは2018年12月23日まで開催されている「平成30年度 日本民藝館 −新作工藝公募展−」をご紹介します。

日本民藝館「平成30年度 日本民藝館 −新作工藝公募展−」

2018年12月9日(日)- 12月23日(日・祝)

日本民藝館で年に一度開かれる「日本民藝館展」。伝統的な技術を継承してつくられている手仕事の品と、民藝の美を指針とする個人作家の品を全国から公募し、暮らしに役立つ工芸品の発展をはかるべく開催されています。陶磁、染織をはじめ、木漆工、竹工などあらゆる分野の工芸品から入選作、準入選作が決定され、優秀な品には「日本民藝館賞」などの賞が贈られます。

会期中は、入選作、準入選作が展示販売され、誰でも買い求めることができます。

毎年、200名以上のつくり手から2000点あまりの応募があり、つくり手にとっては仕事の質や方向性を確認する場として、使い手にとっては暮らしに役立つ美しい品との出会いの場として喜ばれています。

会場・主催:日本民藝館

*「平成30年度 日本民藝館 −新作工藝公募展−」の入場券(半券も可)のご提示で、「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」の入場料が100円引きになります

*1枚につき1回1名限り有効、他の割引との併用不可

21_21 DESIGN SIGHT企画展「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」では、日本民藝館の所蔵品から深澤直人が選び抜いた146点を紹介しています。

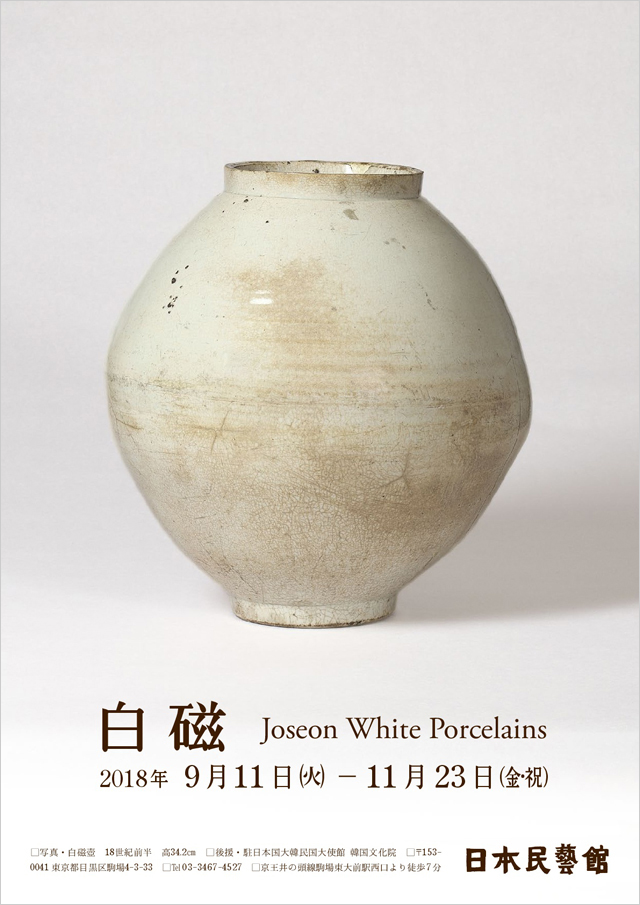

本展の会期中、日本民藝館では3つの展覧会が開催されます。ここでは、2018年11月23日まで開催されている「白磁 Joseon White Porcelains」をご紹介します。

日本民藝館「白磁 Joseon White Porcelains」

2018年9月11日(火)- 11月23日(金・祝)

日本民藝館の初代館長である柳 宗悦が創始した民藝運動。そのすべての活動は、朝鮮陶磁器との出会いから始まりました。1914年、柳は、朝鮮から来日した浅川伯教より贈られた白磁の壺に心を奪われ、その感動を「その冷(ひややか)な土器に、人間の温み、高貴、荘厳を読み得ようとは昨日まで夢みだにしなかった。」と記しました。以来、度々朝鮮半島へ渡っては、陶磁器や木工品、絵画、石工品や金工品などを蒐集し、展覧会や文筆活動を通して、民族固有の工芸文化の素晴らしさを国内外に紹介していったのです。

現在、日本民藝館には、主として朝鮮時代につくられた約1,600点の工芸品が収蔵されており、日本国内の美術館としては最大級の質と量と誇っています。

本展では、無地の白磁をはじめ、白磁の素地に藍色に発色する酸化コバルトで文様を描いた青花(せいか)や、褐色に発色する鉄絵具で加飾した鉄砂(てっしゃ)、赤色に発色する銅顔料を用いた辰砂(しんしゃ)など、柳がことのほか愛しんだ白磁の優品約150点が紹介されています。朝鮮白磁が醸し出す、自由で無垢な美の世界をご堪能ください。

会場・主催:日本民藝館

*「白磁 Joseon White Porcelains」の入場券(半券も可)のご提示で、「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」の入場料が100円引きになります

*「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」の入場券(半券も可)のご提示で、「白磁 Joseon White Porcelains」の入場料が100円引きになります

*いずれも1枚につき1回1名限り有効、他の割引との併用不可

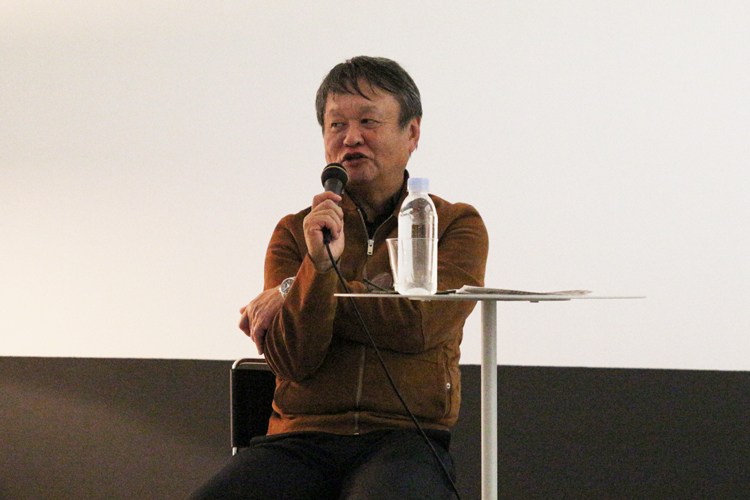

2018年11月9日、企画展「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」展覧会ディレクター 深澤直人によるオープニングトーク「民藝の夕べ」を開催しました。

はじめに深澤は、本展の主旨と、自身が館長を務める日本民藝館について紹介しました。

無名の職人たちによる民衆的工芸に美的価値を見出し、初めて「民藝」と名づけた柳 宗悦についても触れ、本展は、柳の思想を大切にしつつ、デザインのインスピレーションとなる民藝を紐解くことを目指したのだと述べました。

本展では、深澤の個人コレクションも展示しています。深澤は、プロダクトデザイナーとして「つくり手」である自身の想像を飛び越えた美しいものたちに、「民藝はなんて可愛いんだろう」と魅了されたと言います。さらに、その「可愛い」の基準や解釈についても語りました。

全国各地で優れた手仕事を続ける現代のつくり手は、自然や風土や伝統など、人の力の及ばないさまざまな要素が絡み合う美しさをつくり上げていると、深澤は考えます。また民藝には色、形、模様などに、それぞれの暮らしに根ざした地域性があることについても触れ、その土地でしか生み出すことができない表現についても語りました。

本展を直感的に楽しんでほしいと語る深澤。各々の頭に素直に浮かんだ言葉そのものが民藝の魅力であると述べました。

トークの最後には、参加者との意見交換を通して、深澤自身の見解を織り交ぜながら民藝の様々な側面について語りました。その言葉から、「デザインのインスピレーション」に通じるヒントを垣間見ることができ、本展をより深く楽しむ手がかりとなるトークになりました。

2018年11月2日、深澤直人のディレクションによる企画展「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」が開幕します。

ここでは一足先に、会場の様子を写真でお伝えします。

1925年、民衆の用いる日常品の美に着目した柳 宗悦は、無名の職人たちによる民衆的工芸を初めて『民藝』と名づけました。

無我な手から生み出される民藝に宿る無垢な美意識と精神性は、人々に大きな衝撃を与え、新しい時代のエネルギーを生み出すきっかけとなるのではないでしょうか。

本展は、これからのデザインのインスピレーションとなる「Another Kind of Art =民藝」を紐解いていきます。

撮影:吉村昌也

2018年5月25日より、京都を中心とする東西の人や文化を繋げていくコミュニケーションスペース ISSEY MIYAKE KYOTOのKURA(蔵)にて「Khadi インドのものづくり - Homage to Martand Singh -」が開催されています。

インドの人々にとって象徴的な織物、カディ(KHADI)。

インド・テキスタイルなどの幅広い文化復興活動で知られるマルタン・シン(Martand Singh、1947-2017)は、「独立、雇用、死生、創造」という観点からカディを「自由の布」と呼びました。

イッセイ ミヤケでは1980年代から続くクリエイションの継続を通し、インド文化との対話ともいえる衣服づくりを行ってきました。その対話は、テキスタイルから発想するブランドHaaTの中で、今日も継続しています。

この特別展示では、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3で2018年4月から開催した「Khadi インドのものづくり - Homage to Martand Singh -」展より一部の展示をふたたびご覧になることができます。

ISSEY MIYAKE KYOTOのショップデザインを手がけたのは、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人でもある深澤直人。歴史ある町屋とISSEY MIYAKEのものづくりが調和する空間で、インドのものづくりに宿る精神と息吹をご体感ください。

2018年5月23日、ギャラリー3では「HAY 5 DAYS LIMITED STORE」がオープンしました。

HAYは2003年にデビューしたデンマークのインテリアプロダクトブランドです。北欧デザインというカテゴリーにこだわらず、インターナショナルな視点を持ち、家具、インテリアアクセサリーからデコレーションアイテム、ステーショナリーなど、ライフスタイル全体をコーディネートすることができるコレクションを展開しています。

「HAY 5 DAYS LIMITED STORE」では、デザイン性の高い小物から人気の家具まで、幅広いアイテムを手にとってご覧になることができるほか、職人の手によってHAYのプロダクトがつくられる様子を映像でご紹介しています。

2018年5月11日、「Khadi インドの明日をつむぐ - Homage to Martand Singh -」展に関連して、「皆川魔鬼子によるギャラリートーク」を行いました。

トークには、本展企画監修を担当した皆川魔鬼子と、21_21 DESIGN SIGHT アソシエイトディレクターの川上典李子が登壇しました。

カディを含めたインド・テキスタイルなどの幅広い文化復興活動で知られるマルタン・シン。最も素朴で綿そのものの白を活かしたカディは、インドと繊維の原点として世界中に知られています。

皆川はインドのテキスタイル文化において、50年の長き歴史に渡りテキスタイルの開拓、展示、遺産保全に取り組んだマルタン・シンの功績は大きいと解説します。

本展では、マルタン・シンの身体に沁み込むような言葉とともに、つくり手そのままの表情を見せるカディとその思想を紹介しています。

本展でもその様子を収めた映像を展示していますが、ガンディが過ごしたアーメダバッドでは、大学の全校生徒が集まる朝礼でチャルカを回しながら瞑想をする時間が設けられています。

糸車をまわすガンディの肖像や写真が示すように、カディはインド独立のシンボルとして知られ、現在でも人々の精神に深く根付き、生活の基本になっています。

イッセイミヤケでは、1980年代からインド文化と対話しながら衣服づくりを行ってきたと語る皆川。現在ではブランドHaaTの中で、カディを取り入れ、継承しています。

皆川は日本の伝統についても触れ、継承しながら活用することの素晴らしさを改めて実感するトークとなりました。

2018年4月18日、ギャラリー3にて開幕となった「Khadi インドの明日をつむぐ - Homage to Martand Singh -」展に関連して、「展覧会チームによるギャラリートーク」を行いました。トークには、本展にまつわるテキストを担当した森岡督行と、インドの現地で映像を撮りおろし制作した岡本憲昭、企画構成を務めた前村達也(21_21 DESIGN SIGHT)が登壇しました。

登壇者の3人は本展のためにインドへ渡航し、マルタン・シンの活動を支えてきた人々やカディにまつわる様々な風景を取材してきました。トークでは、取材中のスナップ写真を紹介しながらその様子を語り、それぞれ印象に残ったエピソードを語りました。

晴天となった当日、トークの前半はギャラリー3の外で行われました。展覧会を訪れた人々が少しずつ加わり、トーク会場は徐々に賑わいを増していきました。後半には、ギャラリー3の中で実際の展示に触れながら、展覧会の解説が行われました。

2018年4月18日、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3にて「Khadi インドの明日をつむぐ - Homage to Martand Singh -」展が開幕となります。

簡素で美しい生活様式やテキスタイルをはじめ、今日でも手仕事による技法や歴史、文化が色濃く継承されているインド。なかでも「カディ(Khadi)」と呼ばれる綿布は、ものづくりのオートメーション化が著しい近年も、手紡ぎ、手織りによってインド各地でつくられています。

インド・テキスタイルなどの幅広い文化復興活動で知られるマルタン・シン(Martand Singh、1947-2017)は、インドの独立、雇用、死生、創造という観点からカディを「自由の布」と呼んでました。

本展では、つくり手そのままの表情を見せるカディとその思想を、マルタン・シンの活動の根幹を担ってきた人々を現地で取材した映像とともに紹介します。インドのものづくりに宿る精神と息吹をご体感ください。

写真:吉村昌也/Photo: Masaya Yoshimura

2017年11月17日、ギャラリー3にてロエベ「インターナショナル クラフト プライズ」が始まりました。主催は、21_21 DESIGN SIGHTコーポレートパートナーでもあるロエベ ファンデーションです。

本展では、2016年に始まった国際的なコンテスト「ロエベ クラフト プライズ」の26名のファイナリストを紹介しています。モダンクラフツマンシップの真価が反映された彼らの作品には、文化遺産の継続的な構築において職人たちが担う役割の重要性を証明しています。

その中でも大賞を獲得したエルンスト・ガンペールは、現在ギャラリー1、2にて開催中の21_21 DESIGN SIGHT企画展「野生展:飼いならされない感覚と思考」でも、野生の魅力をもつ作家の一人として作品が展示されています。

ぜひ、2つの展覧会をあわせてお楽しみください。

開催中の「アスリート展」では、展覧会ディレクター 為末 大、緒方壽人、菅 俊一、参加作家や企業、団体、機関との協働により、アスリートの様々な側面をデザインの視点から紐解いています。

ここでは、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターの川上典李子による展覧会レビューをお届けします。

「アスリート展」展覧会ディレクター 左より、緒方寿人、菅 俊一、為末 大(写真:木奥恵三)

「アスリート展」展覧会ディレクター 左より、緒方寿人、菅 俊一、為末 大(写真:木奥恵三)誰にでもあるアスリート性を意識すること、そしてデザイン

21_21 DESIGN SIGHT(以下21_21)でどのような題材をとりあげるのがよいか、開館準備の段階から、三宅一生、佐藤 卓、深澤直人を中心とする会議を毎月行なっています。その席でしばしば挙がってきた話題のひとつが、「身体」。三宅が身体の動きと服との関係を常に探り続けてきたことはいうまでもなく、「身体」や「人の動き」を抜きにしてデザインを考えることはできません。

「アスリート展」の題材も、デザインの現場の状況や、この先、私たちが意識するべき大切なことは何であるのかと意見を交わすなかで挙がったものでした。開館10周年の節目で身体や動きに関する題材となったのは、これまで継続してきたやりとりを考えると、実に自然なことだったようにも感じます。

日々の積み重ねを大切に、試行錯誤を繰り返しながら前進していけること。不可能と思われていた状況に突破口をもたらし、新たな局面を生み出していける精神を持ち備えること。デザインのポジティブな力にも重なるこれらの状況を、一体どのようなことばで表現できるのだろう。そのことばを軸に多角的に考えていくことで、デザイン、ものづくりの現場や私たちが暮らす社会において大切な点が見えてくるはず。こうした議論を重ねるなかで、挙がったのが「アスリート」。アスリートの精神や挑戦に話題が広がっていきました。

「報道写真の視点」アダム・プリティ(ゲッティイメージズ)

「報道写真の視点」アダム・プリティ(ゲッティイメージズ)私自身、デザインやものづくりの現場を訪ねる時間は、身体性を改めて考える機会となってきました。日常の道具がリズミカルな動作で生み出されていく現場の力強さに圧倒されたのは、21_21の「テマヒマ展」のリサーチの際。樽のタガを結う現場では全身を使ってのリズミカルな作業が続いていました。仙台箪笥の金具職人が鉄を打ち出していた作業場を包んでいたのは、三拍子。ベースとなる金敷を叩く回数を計測してみたら1日2万回以上だった、と聞き、驚かされたこともあります。

自身の活動を語る際に、身体や動作にまつわることばを口にするデザイナーも少なくありません。200名以上が集まったトークの会場で「いつも大切にしていることは?」という会場からの質問に対して、「スポーツ選手の基礎トレーニングにも似た日々の鍛錬」と即座に答えていたのは吉岡徳仁さんでした。「頭のなかはどこまでも自由に、手の経験は積まれていく。そうしたバランスでデザインに取り組みたい」とは、皆川 明さんが、ご自身の活動に関する取材の席で語ってくれたことばです。

「テマヒマ展〈東北の食と住〉」より 杉桶樽(秋田県大館市)樽のタガを結う

「テマヒマ展〈東北の食と住〉」より 杉桶樽(秋田県大館市)樽のタガを結う21_21に話を戻しましょう。身体の力やある状況における可能性を最大に発揮することについて、極限の動きに向けて挑むアスリートの姿やその現場を支える人々の活動を通して考えるのが本展です。「アスリートがいる世界は全く違う世界ではないが、少しだけ細かなことに気がつく世界」とは、展覧会ディレクターのひとりである為末 大さん。「アスリート性は誰にでもありますが、手に入れるのに時間と労力がかかります」と、「アスリート性」という重要なことばを挙げてくれました。

緒方壽人さんは「『身体』と『環境』の関係性やその相互作用に改めて意識を向けること」に触れてくれました。そして菅 俊一さんは「『身体』や『心』」について。このような展覧会ディレクターの視点のもと、アスリートとは何かを紹介する展示に始まり、実際に身体を動かしながら日ごろ意識していなかった自分の感覚に意識を向けることのできる、示唆に満ちた本展のための作品が、並んでいます。

「アスリート展」会場風景(写真:木奥恵三)

「アスリート展」会場風景(写真:木奥恵三)為末さん、緒方さん、菅さんはじめ、参加作家がつくりあげてくれた会場を巡り、触れ、引き、飛ぶ......といった作品を体験しながら、私の頭に浮かんだひとつに、バウハウスの授業がありました。ヨハネス・イッテンは、身体と造形の関係から、授業前に学生とともに柔軟体操を行いました。身体の復権を目ざす体操でした。

バウハウスに関する向井周太郎さんの書籍編集も手がける武蔵野美術大学基礎デザイン学科教授の板東孝明さんが、ゲーテの形態学と共に語ってくれたことばも引用しておきましょう。「身体と世の中の関係はこれまでにも様々に探究されてきましたが、今、身体性を意識することの必要性を強く感じます。古くて新しいテーマです。機械文明のタクトに翻弄される『人のいのち』をいかに守るか、暴走列車のような文明と身体の内発的なリズムにどう折りあいをつけるのか。他の専門領域との共同研究にこそ、目を向けることの重要性があると考えます」

そのことを、身体そのものは古来大きく変わっていないことを思い返し、身体に本来備わっている能力そのものをも見落とすことなく、現代の生活のなかで考え続けていくことが大切なのです。

「アスリート展」会場風景(写真:木奥恵三)

「アスリート展」会場風景(写真:木奥恵三)本展会場では、展示終盤、「身体拡張のギア」の映像からも気づかされることが様々あります。登場するのは、競技用シューズやラケット、野球バット、競技用車椅子、競技用義足など、スポーツギアの開発に取り組む専門家たち。数値だけでなく、選手の感覚や抽象的なことばを受けとめ、選手の無意識と意志にも神経を配りながらギア開発に取り組む様子を語っています。

無意識に行なっていたことを自覚する時間を通して感じたことや、身体を動かしつつ気づいたことを日常生活に持ち帰ってもらい、これまで以上に広く周囲に目を向けてもらえたら。それが、今回、デザインの施設としてアスリートをキーワードとした21_21 DESIGN SIGHTの想いです。

川上典李子

開催中の企画展「土木展」は、生活環境を整えながら自然や土地の歴史と調和する土木のデザインについて考える展覧会です。

本展に向けて、実際の「土木」を訪れたり、自らの手で「土木」のスケールを体感したりしながらすすめられたリサーチの様子を一部ご紹介します。

企画展「土木展」展示作品の一つ、「土木の行為 つく:山」は、手で土を突き固める「版築」という工法をモチーフにした作品です。出来上がった部品を一度に組み立てるのではなく、種類の違う土を一層、また一層と塗り重ねてつくるこの作品のために、公益財団法人 日本左官会議と職人社秀平組の左官職人が連日会場を訪れました。

日本の街中には、あちこちに左官の仕事が存在しています。そこには、左官職人たちが長年積み重ねてきた知恵と技術、また現場仕事ならではの手仕事の軌跡を見ることができます。

しかし、規格化された現代の建築の現場には、手間と時間のかかる左官の仕事が登場しにくくなっているという事実もあります。

2016年6月13日、公益社団法人 日本左官会議による講演会「職人がいる町、塗り壁のある暮らしーーその終焉がもたらすもの」が、東京大学 一条ホールにて開催されました。

講演会には、「土木展」に参加した挾土秀平、小林隆男、小沼 充、川口正樹をはじめ、6名の左官職人と建築家が登壇。はじめに、日本左官会議議長の挾土秀平が第二次世界大戦後から現代に至るまでの左官の歴史を振り返りました。戦後の復興時には、全国で22万人も活躍していた左官職人は減少し続け、現在では5万人を切る程になってしまったと言います。挾土は、そういった厳しい現状を伝えると同時に、地域の土で壁を塗り「日本の風景をつくってきた」左官は、実は今の日本においても、人々にとって身近な存在であることを強調しました。

続いて、関東を中心に活動する3名の左官職人が、自身の仕事や街中の実例から、色々な左官の仕上がりを数多くの写真で紹介しました。さらに、それぞれ愛知県と滋賀県を拠点に活動する2名の左官職人が、地域に根付いた自身の仕事も解説しました。紹介された実例は、住宅から寺院、美術館、公園の水飲み場まで幅広く、私たちがいかに意識せずに、左官の仕事に触れているかを知ることができます。

最後には、登壇者全員によるパネルディスカッションも実施。建築家の視点からみた左官との協働について、また、私たちの日常に再び左官の仕事を取り入れるアイディアについて、率直な意見交換が行なわれました。

「土木展」会場では、そんな「左官の仕事」を垣間みることができます。土の色や質感を実際に目で捉え、手で触れて体感し、それらがつくるこれからの日本の風景を思い浮かべてみてください。

Photo: 木奥恵三

21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人でデザイナーの三宅一生の仕事を紹介する展覧会「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」が、国立新美術館にて開催されています。開幕初日の会場を訪れた同アソシエイトディレクターの川上典李子が展覧会の見どころをレポート。後編では、各界で活躍する人々のコメントを紹介します。

開幕初日の会場で、21_21 DESIGN SIGHTの企画に関わってくれた多くの方々にも再会できました。「インスピレーションはもちろん、勇気をも周囲にもたらしてくれるイッセイの仕事を賞讃したい。これほどクリエイティブなチームの存在も希有なこと」と展覧会の感想を語ってくれたのはリー・エデルコート氏(2009年、企画展 リー・エデルコート ディレクション「ポスト・フォッシル:未来のデザイン発掘」展ディレクター)。

「U-Tsu-Wa/うつわ ― ルーシー・リィー、ジェニファー・リー、エルンスト・ガンペール」(2009年)出展作家のエルンスト・ガンペール氏は瞳を輝かせながら次の感想を伝えてくれました。「イッセイが大切にする"素材との対話"に満ちています。また、発想を現実化し人々に届けてこそデザインの仕事であるということ。僕が教えてもらった大切なそのことを、この展覧会では多くの人が受けとめることでしょう」。

「会場の最初から最後まで、すべてがつながっている。イッセイとチームの好奇心がすべてに貫かれている!」とはデザイナーのロン・アラッド氏(2008年、第3回企画展 三宅一生ディレクション「XXI c. ―21世紀人」出展作家)。

「三宅一生のMaking ThingsはMaking Think、そしてMaking Reality。デザインはもちろん"次"をきり拓く幅広い動きの原動力になっている」。彼らと話しながら、私もわくわくしていたひとりです。そう、これこそが「喜びをもたらす服を」と考える三宅とチームのエネルギー! 躍動的な空気で満たされた会場で私は、21_21 DESIGN SIGHTが始動した9年前、三宅が記していた次のことばも思い起こし、改めてデザインとは何か、その可能性を考えていました。

「人間がいるところには必ずデザインが存在するし、生きていることがデザインであることを多くの人と分ちあっていきたい。だから始めようということです」

文:川上典李子

国立新美術館「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」 展示風景(撮影:吉村昌也)

国立新美術館「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」

2016年3月16日(水)- 6月13日(月)

休館日:火曜日(ただし、5月3日は開館)

会場:国立新美術館 企画展示室2E

開館時間:10:00 - 18:00 金曜日は20:00まで(入場は閉館の30分前まで)

観覧料(税込):当日 1,300円(一般)、800円(大学生)/前売・団体 1,100円(一般)、500円(大学生)

主催:国立新美術館

共催:公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団、株式会社 三宅デザイン事務所、株式会社 イッセイ ミヤケ

お問い合わせ:03-5777-8600(ハローダイヤル)

21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人でデザイナーの三宅一生の仕事を紹介する展覧会「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」が、国立新美術館にて開催されています。開幕初日の会場を訪れた同アソシエイトディレクターの川上典李子が展覧会の見どころをレポート。前編では、会場の様子をお伝えします。

国立新美術館(六本木)で「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」が開幕しました。三宅一生が活動を開始した1970年に遡り、現在進行形のプロジェクトまで、厳選された百数十点の服や本展のための映像、インスタレーションを含む構成となっています。

会場を入ってすぐ、吉岡徳仁が手がけた紙のグリッドボディで紹介されているのは1970年代の12着。服は第二の皮膚であるということを示すタトゥの柄をプリントしたボディウエアや三宅が一貫して取り組む「一枚の布」を象徴するコクーン・コート、日本に伝わる刺し子や丹前、作業着にも着目し、独自に発展させた服......。衣服を身体から探り、産地や企業との素材開発やアーティストとの恊働にも積極的な三宅の活動の始まりを一望できます。

続くセクションでは、透明樹脂のグリッドボディを用いた吉岡のインスタレーション。プラスティック・ボディやラタン・ボディ、ウォーターフォール・ボディなど、1980年代の「ボディ」シリーズから、幅広い素材や技術を試みながら身体と服との関係を問い続ける三宅の視点が伝わってきます。

その先に待つのは三宅とチームの試みを紹介する広々とした空間、佐藤 卓の構成です。製品プリーツのマシンを用いた「IKKO TANAKA ISSEY MIYAKE」の制作実演もあり、「132 5. ISSEY MIYAKE」に関しては、独自の「折り」に触れることのできる工夫も。試行錯誤のうえで創出してきた服づくりの手法やプロセスをあえて公開するということ。そのことに対する三宅の想いもまた考えずにはいられません。記者会見で三宅は語っていました。「子どもから大人まで、自分もつくりたいと創造意欲をかきたてられるような展覧会にできたと思う」。

出会いと発見の多い庭を巡るような楽しさに驚かされながらこの会場で知るのは、幅広い世界への好奇心にもとづく柔軟な発想、チームの存在、企業との恊働によって、美しく、心に響き、喜びに満ちたデザインを現実のものとしてきた仕事です。

「素材は無限」と一本の糸に遡っての素材の研究や実験を重ね、手の仕事や伝統と現代のテクノロジーを融合させ、他分野の人々も積極的に招きながら革新的でありながらも実用的な服を探る。そのすべての時間が生き生きとした力となって、現在から未来へ、さらに次なる状況を拓こうとしている様子も伝わってきます。

文:川上典李子

>>後編へつづく

国立新美術館「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」 展示風景(撮影:吉村昌也)

国立新美術館「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」

2016年3月16日(水)- 6月13日(月)

休館日:火曜日(ただし、5月3日は開館)

会場:国立新美術館 企画展示室2E

開館時間:10:00 - 18:00 金曜日は20:00まで(入場は閉館の30分前まで)

観覧料(税込):当日 1,300円(一般)、800円(大学生)/前売・団体 1,100円(一般)、500円(大学生)

主催:国立新美術館

共催:公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団、株式会社 三宅デザイン事務所、株式会社 イッセイ ミヤケ

お問い合わせ:03-5777-8600(ハローダイヤル)

2015年6月19日より開催となる企画展「動きのカガク展」は、「動き」がもたらす表現力に触れ、観察し、その構造を理解し体験することで、ものづくりの楽しさを感じ、科学技術の発展とデザインの関係を改めて考える展覧会です。

本展ディレクターを務めるクリエイティブディレクター 菱川勢一が展覧会に込めた思いを、本展企画協力のドミニク・チェンによるインタビューを通じて紹介します。

「動きのカガク展」ドキュメント映像より(制作:ドローイングアンドマニュアル)

― つくった結果だけではなく、つくる過程までをもオープンにするという考え方はここ10年ほどでインターネットにおけるコンテンツやソフトウェアなどの仕組みやルールがオープン化してきた動きとも呼応していると感じられて、とても興味深いです。そのような開かれた姿勢はアーティストやデザイナーにとってどのような意味を持つと思われますか?

近頃は様々な場面で人とつながることが重要になってきています。そのためにはもっとオープンになって、失敗を恐れたり完璧であろうとはせずに、時にはもっと無責任な話をしてもいい。そして自分がやっていることを無理に社会と繋げなくてもいいと思います。社会的な拠り所のある表現は正論かもしれないけれど、ただそれだけという場合もあるからです。

本当は、アーティストだけではなくて、デザイナーの仕事というものも単価計算できないものだと思うんです。つまり、デザインの仕事にしても本来は、目標と時間単価を決めて粛々と作業する類いの仕事ではなく、何回も試行錯誤や実験を重ねながら、ブレークスルーを発見するまで、時に考え抜いたり、時に遊んだりする創造性が必要となる。その時、一番重要となってくるのはつくり手の説明不可能な情熱や衝動の部分です。21_21の展覧会がこうした想いのオープンな発信源になってほしい。完璧なデザイン論を見せて圧倒する場というよりは、もっと気軽に遊んでいる姿を見せられる空間にしたいですね。

「動きのカガク展」ドキュメント映像より(制作:ドローイングアンドマニュアル)

― プロの作家たちの生の創造性を見ることを通して、子どもや学生がものをつくることに触れることが大事ですね。彼ら彼女たちが成長して、世界とつながりながらものづくりをする姿を想像するとワクワクしてきます。義務教育の現場では図工の授業時間が減少していると聞いていますが、個人的には英語よりも図工の時間を増やした方がグローバルな表現が可能になると考えています。菱川さんはどのような子ども時代をお過ごしでしたか?

僕は父親が町工場を営んでいて、小さいころから工場に転がっている素材を拾って好きなものをつくっていました。周りの大人に手伝ってもらいながら、台車を自分でつくったことを今でも覚えていますが、いま思うと子どもながらにも結構危ない作業をやってましたね(笑)

― それはすごく恵まれた環境でしたね(笑)その幼少期の体験から、現在のクリエイションに活かされていることはなんでしょうか?

図工の大事さとは、まずつくってみたくなることであり、そしてやってみてわかることだと思うんです。そして、何かモノとして出来上がるものだけがデザインの対象ではなく、仕組みやプロセスだってデザインの対象にできる。そこからデザインはテクノロジーやエンジニアリングとつながっていきます。

今日、なにかつくろうと思った時には、たいていの知識や情報はインターネットで検索すればすぐに見つけることができます。でもつくり手の感覚的なものを引き出すには自分自身や他者との対話が必要です。役に立つ/役に立たないという二項対立の思考法では本当に面白いものというのは決して出てこない。

たとえば僕が教えている大学の講義で「知覚方法論」という課目がありますが、その中で「ただのCGの球体にライティングを当てて、いかにエロティックに仕上げるか」という課題を一学期の間、学生に与えたことがあります。最初はピンク色とかスポットライトとか安直でステレオタイプな表現が出てくるんですが、次第にみんな悶々と考えながら、もっときめ細かいテクスチャーや構図の工夫が生まれてきました。こういう時も学生にどうすればいいですかと聞かれても客観的な答えはありません。自問自答して、テーマと対話しながら、面白い表現が生まれていきます。

こういう対話的なプロセスから生まれた表現が世の中を豊かにしていくんだと思います。だから今回の展覧会に込めた未来に向けたビジョンとしては、多種多様な衝動や情熱を持つ人たちがもっと現れて、クリエイティブな領域が社会の中で確固とした産業として立ち上がっていく様子を見たいですね。

インタビュアー:ドミニク・チェン

2014年11月2日、参加デザイナーのジョセフィン・ヴァリエを迎えたトーク 「天然酵母と"経験のデザイン"」を開催しました。

はじめに、ジョセフィンが自らのエクスペリエンス・デザイナーとしての活動を語りました。食べ物を媒介に、人々、場所、オブジェクトを結びつける新たなプラットフォーム、体験、プロセスをデザインする彼女は、4年前より天然酵母、そのなかでもサワードウと呼ばれる酵母の収集をスウェーデンで開始。収集にあたり、「送った酵母にまつわる価値をつけてください」と送り主に呼びかけ、酵母とともに、それぞれにまつわる物語を、個人やパン屋と共同しながらシェアするプロジェクトを続けています。また今年に入り、日本での天然酵母集めも開始し、その一部とスウェーデンでのアーカイヴを「リビング・アーカイヴ」として展示をしています。ジョセフィンは日本の天然酵母がサワードウ以外にも多岐にわたっていることに感銘を受け、今後の天然酵母プロジェクトについて、より広がりを持ったものにしたいと語りました。

続いて「リビング・アーカイヴ」に参加しているパン屋「タンネ」(浜町/人形町)よりマーティン・ブフナーがサワードウを用いたパンのつくり方について語りました。マスター・ベーカーの称号を持つ彼は「適切温度を保ち、生地の固さを安定させ、その生地に期間を設けて寝かせる」ことが最も重要であると述べ、専門家の立場よりサワードウの奥深さについて語りました。

最後に「リビング・アーカイヴ」の酵母提供者の坪田大佑氏が登壇し、自身が天然酵母づくりを行うようになったことや、自ら主催するパンづくりのワークショップの模様を語りました。

パンづくりを介していながらも三者三様でアプローチが異なり、トークはパンを媒体としたコミュニケーションの多様さを知ることのできる内容となりました。

2014年11月1日、イーヴォ・ファン・デン・バール(ヴァンスファッペン)とマスード・ハッサーニによるトーク「オランダのデザイン ― デザインと社会の広がる関係」を開催しました。

ニコル・ドリエッセンとヴァンスファッペンを設立したファン・デン・バールは、ロッテルダム南部の病院を改装したスタジオを拠点にさまざまな作品制作に取り組む一方、160ヶ国からの移民を抱えるシャロワー地区の住民たちとともに、地域密着型のプロジェクト「DNA シャロワー」を展開しています。

プロジェクトの第1弾となったのが、本展のポスター写真にもなった「ロースさんのセーター」。デザイナーのクリスティン・メンデルツマとロッテルダム市立美術館との恊働で、誰も袖を通すことのなかった560枚に及ぶロースさんのセーターは、本と映像を通して、世界中の人々に知られるようになりました。

アフガニスタン出身のマスード・ハッサーニは、子どもの頃に暮らしたカブール郊外での体験からトークをスタート。諸外国が残して行った地雷に囲まれたもと軍用地の校庭では、脚を失った子どもにも出会ったと言います。子どもの頃に自らつくって遊んだというおもちゃを発想源にした地雷撤去装置について、その開発と実験、検証のプロセスを交えて語りました。

ハッサーニの作品は、ニューヨーク近代美術館に注目されたことから、各国のメディアで取り上げられるようになりました。地雷が無くなれば、豊富な地下資源を利用して、世界で最も豊かな国のひとつになるというアフガニスタン。ハッサーニは、さまざまな活動を通して、プロジェクトへの理解と支援を訴えています。

日常の中の小さな気づきがデザインを生み、ひとつひとつの丁寧な積み重ねで地域や社会の問題解決の糸口が見つかる、そんなヒントに満ちたトークとなりました。

いよいよ開幕を明日に控えた「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた会場の様子を、いちはやくお届けします。

展覧会ディレクターの川上典李子と横山いくこによるギャラリーツアーを開催します。参加作家の特別参加も予定。ぜひご来場ください!

展覧会ディレクターによるギャラリーツアー

日時:11月1日(土)・2日(日)16:00-17:00、3日(月祝)14:00-15:00

場所:21_21 DESIGN SIGHT

>>詳細はこちら

撮影:吉村昌也

2014年10月24日より開催される「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた本展から、展示作品の一部をご紹介します。

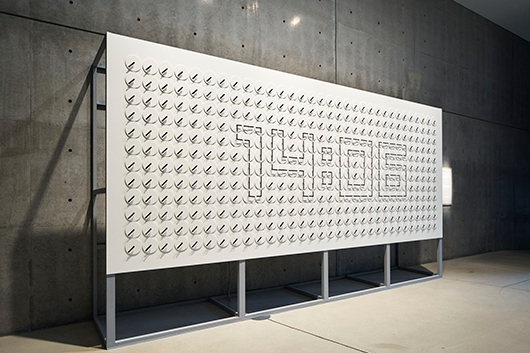

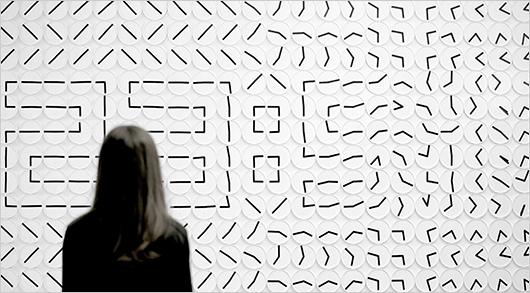

Humans Since 1982「ア・ミリオン・タイムズ」(Photo: Tim Meier)

「ア・ミリオン・タイムズ」

Humans Since 1982

384個の時計が並んだ作品。プログラミングされた針は、規則的な動きの中から言葉や数字を紡ぎだします。

Humans Since 1982(ヒューマンズ シンス 1982):

1982年スウェーデン生まれのペール・エマニュエルソン(Per Emanuelsson)とドイツ生まれのバスティアン・ビショッフ(Bastian Bischoff)が、2008年、ヨーテボリ大学デザイン工芸学部(HDK)の修士課程在学中にスタジオを設立。2010年より活動拠点をストックホルムに置く。クライアントにはアートコレクターの他、スイスの国際時計博物館、ゴールドマン・サックス、フェンディ、ナイキなど。作品はロンドン、ニューヨーク、パリ、ミラノ、ブリュッセル、ストックホルム、ソウル、ニューデリー、北京などの美術館やギャラリー等で展示されている。

http://www.humanssince1982.com

Humans Since 1982がトークに出演します。

オープニング・デザイナー・リレートーク「活動のデザイン」

日時:10月25日(土)14:00-16:00

場所:21_21 DESIGN SIGHT

>>詳細はこちら

大西麻貴+百田有希/o + h「望遠鏡 のおばけ」

「望遠鏡のおばけ」

大西麻貴+百田有希/o + h

望遠鏡を使った、視点を変える装置。新たな発見と驚きを与える作品です。

大西麻貴+百田有希/o + h:

大西麻貴は1983年生まれ。2006年京都大学建築学科卒業。2008年東京大学大学院修士課程修了。百田有希は1982年生まれ。2006年京都大学建築学科卒業。2008年同大学大学院修士課程修了。2008年より、大西麻貴+百田有希/o + hを共同主宰。建築設計を中心に、インスタレーションやまちづくりまで様々な活動に取り組む。主な作品に「二重螺旋の家」(2011年)、「さとうみステーション」(2013年)等。SDレビュー2007鹿島賞、2012年新建築賞等受賞多数。

http://onishihyakuda.jp

大西麻貴+百田有希/o + hの「視点を変えるイス」が、東京ミッドタウンの芝生広場に登場します。

デザインタッチ2014「スワリの森」

日時:2014年10月17日(金)- 11月3日(月祝)11:00-18:00 ※雨天中止

場所:ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

>>詳細はこちら

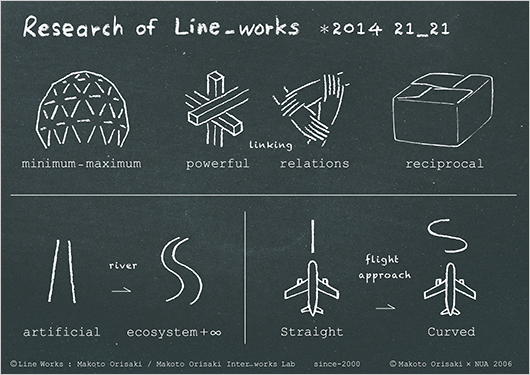

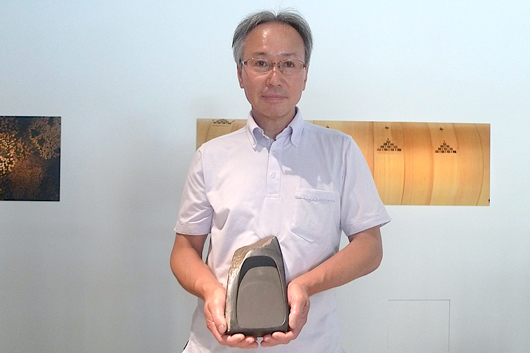

織咲 誠「Line Works - 線の引き方次第で、世界が変わる」

「Line Works - 線の引き方次第で、世界が変わる」

織咲 誠

「線の引き方」に着目して継続されているリサーチを、約40事例紹介します。

織咲 誠 Makoto Orisaki:

インターデザインアーティスト。「自然力を取り込む知恵」の思索を行い、「物質量やコストに頼らない」利を得るクリエイティブの提唱と実践をしている。思想の形は世界で特許登録され、製品として世に出つつある。展覧会に「瀬戸内国際芸術祭 2013」(小豆島)、2007年「ニュービジョン・埼玉 III──7つの目 × 7つの作法」展(埼玉県立近代美術館)、2005年「BRAUN展」、2004年「FILING展」、1998年「Hole Works」個展(英国ハビタ)など。2002年「ファイル展」企画・構成およびディレクション、2012年「DESIGNTIDE TOKYO 2012」会場構成・制作。「URBANART#1」 大賞および審査員賞、「第14回桑沢賞」等受賞。

織咲 誠がトークに出演します。

「織咲 誠と谷尻 誠によるトーク」

日時:11月29日(土)14:00-15:30

場所:21_21 DESIGN SIGHT

2014年10月24日より開催される「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた本展から、展示作品の一部をご紹介します。

アルヴァロ・カタラン・デ・オコン 「ペット・ランプ」(Photo: Studio Alvaro Catalán de Ocón)

「ペット・ランプ」

アルヴァロ・カタラン・デ・オコン

廃棄されたペットボトルを用い、コロンビアとチリの伝統的な素材と手法で編み上げられたランプシェード。制作の手法は日本の茶筅から発想を得ています。

アルヴァロ・カタラン・デ・オコン 「ペット・ランプ」(Photo: Studio Alvaro Catalán de Ocón)

アルヴァロ・カタラン・デ・オコン 「ペット・ランプ」(Photo: Studio Alvaro Catalán de Ocón)

アルヴァロ・カタラン・デ・オコン Alvaro Catalán de Ocón:

1975年、スペイン マドリード生まれ。マドリードで経営学を修めた後、ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーティンズ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン(プロダクト・デザイン)を卒業。2004年に自身のスタジオをバルセロナに設立、現在はマドリードを拠点とする。彼の作品は近年、ミラノのロッサーナ・オルランディ・ギャラリーで紹介されているほか、世界中で数多く展示されている。ロンドン・デザイン・ミュージアムの「ベスト・プロダクツ・オブ・ザ・イヤー」展(2014年)、CODESPA賞(2013年)、DELTA賞(2004年)、AD賞(2014年)の最優秀新進スタジオ賞など受賞歴多数。

http://catalandeocon.com/ http://www.petlamp.org

アルヴァロ・カタラン・デ・オコンがトークに出演します。

オープニング・デザイナー・リレートーク「活動のデザイン」

日時:10月25日(土)14:00-16:00

場所:21_21 DESIGN SIGHT

>>詳細はこちら

東京ミッドタウンのデザインタッチ・カンファレンスにも出演します。

21_21 DESIGN SIGHT特別講義「PET Lampに見る"活動のデザイン"」

日時:10月26日(日)15:30-17:00

場所:東京ミッドタウン・カンファレンス(ミッドタウン・タワー4F)

>>詳細はこちら

2014年10月24日より開催される「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた本展から、展示作品の一部をご紹介します。

「ロースさんのセーター」

DNA Charlois(ディーエヌエー シャロアー)&クリスティン・メンデルツマ/Wandschappen(ヴァンスファッペン)

展覧会ポスターのビジュアルにもなっている、「ロースさんのセーター」。

一人のオランダ人女性によって編み続けられた500枚以上のセーターのうち、60枚を展示します。また、これまでの全セーターを記録したクリスティン・メンデルツマデザインの本とあわせて販売し、プロジェクトの映像も紹介します。

DNA Charlois &クリスティン・メンデルツマ/Wandschappen「ロースさんのセーター」(Photo: Joop Reijngoud)

DNA Charlois &クリスティン・メンデルツマ/Wandschappen「ロースさんのセーター」(Photo: Joop Reijngoud)

DNA Charlois(ディーエヌエー シャロアー)/ Wandschappen(ヴァンスファッペン):

ニコル・ドリエッセン(Nicole Driessens)とイーヴォ・ファン・デン・バール(Ivo van den Baar)は、ビジュアルアーティストで、1999年にアートとデザインの制作会社 Wandschappenを設立。以来、多岐にわたるアート作品、デザイン製品、そして地元ロッテルダム市シャロワーに密着したプロジェクトを手掛けている。そのほか、マルセル・ワンダース、クリスティン・メンデルツマ、ヘラ・ヨンゲリウスといったデザイナーのために、プロトタイプの開発や制作を行っている。

www.wandschappen.nl www.dnacharlois.nl

クリスティン・メンデルツマ Christien Meindertsma:

メンデルツマはデザイナーとして製品と原材料の生涯を追い続ける。最初の本『Checked Baggage』(2004年)に続き、受賞 2作目の本『PIG 05049』(2007年)は、「05049」と呼ばれる名もないブタの様々な部分を原料に驚くほど多くの製品ができることを写真で一挙に集めたものだ。彼女の作品はこれまでに、ニューヨーク近代美術館(ニューヨーク)、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(ロンドン)、クーパー・ヒューイット国立デザイン博物館(ニューヨーク)で展示された。アイントホーフェン・デザイン・アカデミーを2003年に卒業。

http://www.christienmeindertsma.com

Wandschappenのイーヴォ・ファン・デン・バールがトークに出演します。

「イーヴォ・ファン・デン・バールとマスード・ハッサーニによるトーク」

日時:11月1日(土)14:00-15:30

場所:21_21 DESIGN SIGHT

>>詳細はこちら

2014年10月24日より開催される「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた本展から、展示作品の一部をご紹介します。

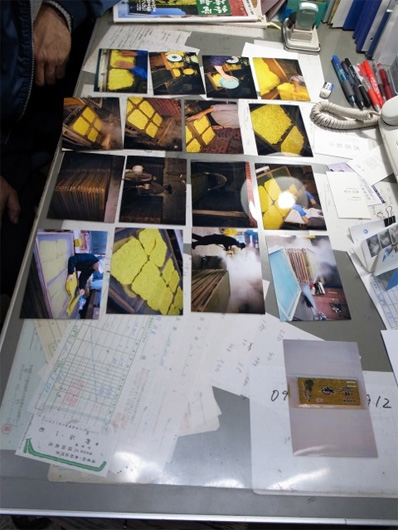

2014年5月6日、高木酒造株式会社の髙木顕統と一般財団法人 TAKE ACTION FOUNDATIONの中田英寿を迎え、トーク「知られざる日本酒の世界」を開催しました。ナビゲーターを務めたのは、「コメ展」ディレクターの佐藤 卓。トークは、中田と佐藤が今年2月に山形の高木酒造を訪れた際のエピソードから始まりました。

高木酒造の「十四代」は、日本全国を旅し、各地の工芸や農業の現場を訪ね歩く中田がその美味しさを絶賛するお酒です。

高木は、来年400年目を迎えるという酒蔵でのテマヒマかけた製造工程について、自作のスライドを用いながら丁寧に説明しました。

20年以上の酒づくりの経験を持ち、お酒を「ひとつの作品」と捉える高木は、「伝統的な技はあっても伝統的な味はなく、その時代のニーズに合わせた味を目指している」「データだけでもある程度のものはつくれるが、それを超えるには経験が必要」と日本酒への熱い思いを語りました。

農業の衰退に直結する日本酒の消費量の低下に危機感を覚え、海外にお酒という文化を伝えようと、高木とともに日本酒を開発した中田。トーク終盤には銘酒「十四代」がふるまわれ、あたたかい雰囲気の中、まさに五感で楽しむトークイベントとなりました。

「コメ展」を盛り上げるのは、コメや参加作家だけに留まりません。コメと真摯に向き合ってきた「コメびと」達、彼らの言葉と眼差しには、食卓からは伺い知ることのできないコメの多彩な有り様が映し出されます。ここでは、展示に秘められたコメびと達の息づかいを、取材時のエピソードを交えてお届けします。(記:奥村文絵)

2月28日(金)、いよいよ企画展「コメ展」が開幕します。

コメは、私たちの暮らしにとても身近で、日々の生活に欠かせないものです。日本では、コメを中心とした食文化を深めつつ、稲作の歴史とともに様々な文化が発展してきました。

本展では、私たちの文化の根幹をなすコメのありようを新鮮な目で見つめ直していきます。そして、その未来像を来場者の皆様とともに考えていきます。

佐藤 卓、竹村真一ディレクションによる「コメ展」に、ぜひご来場ください。

撮影:淺川 敏

現在開催中の「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」でエントランスを飾る作品「夏の音色」は、36個の江戸風鈴が風を受けて美しい音を奏でます。その風鈴を揺らしているのは、それぞれに吊り下がる、長さ約3mの印象的な藍色の短冊。この短冊は全て、女子美術大学デザイン工芸学科・工芸専攻テキスタイルコースの学生たちによりデザイン・染色・取り付けが行われました。

そのプロセスを紹介します。

制作にあたり、藤原大による2度の特別講義が行われた

グループごとのミーティングでデザインを検討する

何度も試作を行い、模型によるプレゼンで検証した

染色のプロセスに入る

(左)布を水の中に入れ均一に濡らす(染めムラを防ぐ)

(中)伝統のインディゴ甕(かめ)を使った染色

(右)染色後、空気酸化発色をしてから、たっぷりの水に漬け水洗する

染色が終了し、デザインに従って配置を確認。教室で展示リハーサル

端処理・経糸を1本抜きラインにそって布をカット、糊を付けて解れ止め。長さの調節

いよいよ21_21へ搬入。藍色に染めた風鈴の糸につなげて、枠に取り付ける

完成の瞬間。学生のみなさん、渡邊三奈子先生、藤原大の記念写真

プロセス写真提供:女子美術大学デザイン工芸学科・工芸専攻

女子美術大学デザイン工芸学科・工芸専攻は、民藝運動を起こした柳宗悦らにより1949年に設立されました。彼らは設立と同時に、19世紀にドイツで開発された染料であるインディゴピュアーを用いた藍染の原液を用意しました。天然藍よりもインディゴは染色状態を管理しやすいことから、日本の色、藍を身近な色として、学生達が常に使えるように大学教育にとりいれました。以来約60余年にわたり、その藍がめは学生達により受け継がれ、大切に使われています。

このほかにも、本展ではさまざまな学校との恊働で学生の参加によって制作された作品がございます。会場でぜひさがしてみてください。

21_21 DESIGN SIGHTでは、2011年から2012年にかけて、東北地方の人々の精神とものづくりの持つ大きな力を改めて見つめ直すことを目的とした、二つの展覧会を開催しました。

本書では、「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」(2011年7月26日~31日)、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」(2012年4月27日~8月26日 )の二つの展覧会に出展された64アイテムを、「衣・食・住」のカテゴリー別に完全収録しました。

雪の季節が長く厳しい環境のなか、自然と共存する暮らしを大切にしながら、東北の人々が知恵と工夫を凝らして生み出してきた美しく力強い品々をぜひご覧ください。

『東北のテマヒマ 【衣・食・住】』

著者:21_21 DESIGN SIGHT

監修:佐藤 卓

発行:株式会社マガジンハウス

定価:2,310円(税込)

21_21 DESIGN SIGHTと全国大型書店にて12月13日発売

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

「今年は雪が少なくて、いつもの半分ほどですね」。テマヒマ展リサーチの終盤、雪にも寒さにも慣れてきたはずの私たちだったが、最初のひとことに驚かされてしまった。

すぐ前の家の屋根はこんもりと積もった雪に覆われ、周囲の雪も高さが1mは積もっている。これが例年の半分とは......! 東北各地を訪ねているといっても、私たちは東北の大切なところをまだちっとも分かっていないのかもしれないなあ。そう自分に言い聞かせながらの、福島訪問のはじまりだ。

奥会津地方となる大沼郡三島町。郡山から西に向かい、猪苗代町を抜けて会津若松市や喜多方市(写真次:会津桐下駄)などの複数箇所でリサーチや取材を終えた後に三島町に入った私たち(2枚目:会津桐たんす)。今回は映像作家の山中 有さんも一緒だ。

三島町は昨年夏の「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」の際に、からむし織の取材で訪ねた昭和村の近く。夏の昭和村訪問を思いだし、ちょっと懐かしい思いになった。

三島町生活工芸館でお会いしたのは五十嵐義展さん。1979年生まれの五十嵐さんは東京の大学を卒業後、生まれ育った三島町のものづくりを支える仕事についている。奥会津三島編組品振興協議会の運営事務局として、毎年6月に開催され、全国から大勢の人が集まる「ふるさと会津工人まつり」の運営にも関わる立場だ。

五十嵐さんによると、三島町の「生活工芸運動」は1981年から始まった。木工、陶芸、編み組み、染め、塗りでつくられたすべての生活用具を「生活工芸品」として、1987年には「ものづくりの拠点」としての生活工芸館も誕生した。「雪国の暮らしのなかで、ものづくりは冬の楽しみのひとつなんです」

そのひとつ、奥会津編み組細工。山ブドウ細工(写真次)、マタタビ細工、ヒロロ細工(2枚目写真)とさまざまある。生活工芸館の展示を説明していただいた。

五十嵐さんに案内いただき、編み組細工を手がける2氏の工房に向かった。まずは二瓶(にへい)新永さん。手さげを中心とする山ブドウ細工を手がける伝統工芸士でもある。

素材となるのは山ブドウのツルで、その皮部分を使う。毎年梅雨入りの頃に素材を奥山にとりにいくことから作業は始まる。素材の下ごしらえに時間がかかるのは他の編み組細工と同様で、皮を幅ぞろえし、なめす作業だけで丸2日。

パスタマシンのような機械をカスタマイズした「なめし機」を用いる人もいるなど、それぞれに工夫を凝らしながらの制作となっている。堅いツルをなめして編むには、かなりの根気が不可欠だ。

二瓶さんや五十嵐さんとの話から、「地元でとれる山ブドウのツルが少なくなってきている」ことも知った。ツルの採取は、翌年、再び新しい芽がでるための配慮とともに行なわれなくてはならない。そう、自然の素材を用いる手仕事の継承とは、素材を入手できる環境を大切に伝えていくことでもある。

続いてお会いしたのは、展覧会の映像にも登場いただいたマタタビ細工の五十嵐文吾さん。同じく伝統工芸士。「大正11年生まれです」と文吾さんからうかがい、私は頭のなかで年齢を数えた。今年で90歳......! マタタビ細工をもう何年ぐらい続けているのかうかがうと、「60年以上つくっています」という。

自宅のはなれとして設けられた工房で、そばざるを編む作業を見せていただいた。

生活工芸館の五十嵐義展さんは文吾さんの傍らに正座し、背筋をぴんと伸ばして作業の手元を見守っている。日没時のしんと静まりかえった工房で、聞こえるのは文吾さんがマタタビを編む手元の音。集中した作業の様子。しっかりと編むために、全身の力を使っての作業であることも伝わってくる。

「マタタビ細工はおもに炊事用具づくりに活かされてきました。水切れがよく、水分を含んだ材料はしなやかで、手を傷つけることが少ないのが特色なんです。用途によって編み方が異なります」。五十嵐義展さんが説明してくださった。

そばざるづくりでは底の部分から編み始め、「均質に力をかけていく」のが大切。縁に用いられるのはクマゴヅル。仕上げたざるは軒下に吊るして「寒ざらし」をする。雪に反射した太陽の光(紫外線)によってマタタビの色が白くなる。「寒風はざるを強くします」

ちなみに五十嵐義展さんも幼い頃、祖父がマタタビ細工をする姿を見て育ったそうだ。現在はつくる現場を支えることが仕事だが、日々、皆さんの手仕事を目にするなかで、自然とつくり方を学んでいるそう。

「先日、四つ目ざるをつくろうとやってみたら、つくれました」と自作のざるを見せてくださった。編み方を記した教科書は特にない。囲炉裏(いろり)の周りに集まって、そうやって代々、編み組細工が伝えられてきたのだろうなあ、と想像する。

ところで、三島町には「三島町生活工芸憲章」がある。

1. 家族や隣人が車座を組んで

2. 身近な素材を用い

3. 祖父の代から伝わる技術を活かし

4. 生活の用から生まれるもの

5. 偽りのない本当のもの

6. みんなの生活の中で使えるものを

7. 山村に生きる喜びの表現として

8. 真心を込めてつくり

9. それらを実生活の中で活用し

10. 自らの手で生活空間を構成する

生活とともに生まれ、暮らしのなかで活用される品々。今日まで伝えられてきた精神をさらに継承していこうとする町の活動も、それをさらに次の世代に伝えるべく、五十嵐義展さんのような若い人が情熱を注いでいるところも、本当にすばらしい。

昨年夏に続いて、再訪した東北6県。会場の制約もあって、「食と住」の「住」の展示では最終的に30アイテムに絞らせていただいたが、つくる人々だけでなく研究者や関連施設の担当者をあわせると、私が訪ねた先は70近くとなった。事前に図書館で調べた本にはなかった話、現場の今についても、貴重な話を教えていただくことができた。

そして今、展覧会閉幕を前にして改めて、テマヒマ展のきっかけとなった「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」の展示内容も振り返っている。こちらは東日本大震災後の直後、三宅一生を中心に準備をし、昨年7月に1週間のみ開催した特別プログラムだった。

Photo: Masaya Yoshimura

このプログラムは、遡ること1970年代、デザイナーとしての活動を始めてすぐの三宅一生が、日本各地の職人や機屋、専門工場を訪ねる旅に出ていたことにつながっている。三宅さんの各地の人々との出会いは、現在の活動にもつながっていた。

「すばらしい出会いがたくさんありました」。そうした話を三宅さんから教えていただいたのが昨年春。「東北には時間をかけてじっくりつくる手仕事が多くあります」「ねばり強く工夫を重ね、世界に誇る仕事をしています」。各地の人々との関係もまた、時間を重ねて育んでいくこと......忘れてならない、とても大切なことを教えていただいた思いだった。

私たちの今回の旅は、まだまだ「はじまり」に過ぎない。出会っていない大切なことが多々あるはず、と自覚しながらの取材を続けながら、はじまりのままで終わらないようにしたい、と思う旅にもなった。東北の皆さんから貴重な品々をお預かりしている緊張感とともにまとめたテマヒマ展の会期中、その思いはますます大きくなっている。

また今回、各地を訪ねたことで、テマヒマの様々な意味を実感できたことを大切にしたい。細やかな配慮であり、こだわりや工夫であり、生活と一体となった習慣であり、表現であり、楽しみや喜びでもあった。寡黙ながらも多くのことに気づかせてくれる品々。手間ひまを費やしたものづくりが今後どうなっていくのかにも、目を向けなくては......。

昨年秋から今年春まで、あわただしい訪問になってしまったにもかかわらず、温かく迎えてくださった皆さん、訪問後の細かな電話取材にも応えてくださり、素材や工程について引き続き丁寧に教えてくださっている皆さんに、改めてお礼を申し上げます。

文:川上典李子

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

立春を迎える頃には、食と住の取材班が東北六県を駆け巡ってかき集めたサンプルが、東京の21_21のオフィスの一角を占領し始めた。取材班の後を追いかけるようにして、カメラマンの西部裕介さんが現場へと向かう。トム・ヴィンセントさんと山中有さんもまた、ものづくりに関わる人の営みを映像に焼き付けるため、北に向けて車を走らせていった。現地取材もいよいよ終盤を迎えた頃、私たちに忘れられない出逢いが待っていた。

初めて「凍みイモ」に出会ったのは、昨年11月末、青森県十和田市でのことだった。地元の川村ちせ子さんが昔つくったという自家製の凍みイモに驚いた。無数の小さな穴が空いた軽石状のものがネックレス状に繋がっている。持てば拍子抜けするほどに軽い。これが馬鈴薯(ばれいしょ)であると誰が想像できるだろう。寒干し大根同様「凍って溶けて」を繰り返し、10kgの馬鈴薯がわずか1kgになるという。

出来上がった凍みイモを粉にしてつくった団子に、ネギ味噌をつけて食べると美味しいんですよ、と川村さん。「このあたりでは米が満足に食べられなかったから、腹もちのよい凍みイモは重要な主食源でした。けれども今はつくる人がいなくなってしまった」。川村さんもまた、男手を必要とする凍みイモづくりは続けられないという。

「岩手県の葛巻のほうに、まだつくっている方がいるかもれません」、最後に川村さんからそう伺って、私たちは凍みイモのつくり手を探した。山梨県鳴沢村など、他の地域にも凍みイモ文化はある。けれども寒ざらしにされた馬鈴薯がここまで白く空洞化するのは東北ならではの姿だ。加えて明治時代に栽培が奨励された東北の馬鈴薯は、冷害飢饉から命を守るための救荒作物として重要な食べ物だった。青森で見た凍みイモに命綱のような鬼気迫るものがあったのも、そんな歴史と無関係ではないだろう。文献から凍みイモ文化のあった地域をひろい上げて地元の役場に当たったが、若い担当者は凍みイモを知らない。絶えてしまったのだろうか、と諦めかけていたところに、「野田村に、凍みイモをつくっているおばあちゃんが居ますよ」との連絡が入った。取材班は岩手県九戸郡野田村へと向かった。

野田湾を臨む海沿いの村は、山地も多く起伏に富み、強いやませが吹き下ろす。もともと米づくりには向かないこの土地で、川畑りえさんは農業を営み、孫や子供に囲まれた暮らしのなかで、ふと昔食べた凍みイモの味を思い出した。この味が忘れられてしまうという思いが募り、凍みイモづくりを再開したのだった。深々と冷えた1月末、ガレージで一緒に馬鈴薯の皮を剝きながら話がすすむ。

寒中に1週間ほどおいた馬鈴薯をお湯に入れると、皮がつるりと簡単に剝けること。出荷できない「くずイモ」が凍みイモの材料になること。三食お米が食べられるようになったのは、二十歳を過ぎてからだったこと。それまではお米の代わりに芋餅をつくって食べたこと。農家ではお米はつくれず、稗(ひえ)、粟(あわ)、麦をつくって食べたこと。それから、大晦日の晩だけはお米が食べられて嬉しかったことも知った。

「今は手軽にお菓子が食べられる時代だけれど、私はこれで子供を育てたよ」。八十歳を越えた彼女の言葉は明瞭で力強く、働き者のその手は一度も止まらない。今度は紐を通した畳針で、馬鈴薯をネックレス状に繋いでいく。30〜40個を1本にまとめた束は、ずしりと重い。

「川へ行きましょうか」。その束をいくつも担ぐと、川畑さんは車に乗り込んだ。長い年月のあいだに畑仕事で鍛えた足腰。都会から来た我々より、ずっと生命力に溢れた背中だ。ふとその先を見ると、軒先に干し柿がある。凍み豆腐がある。おろした鮭が風干しされている。保存食がとけ込んだ東北の暮らしが、いまも脈々と川畑さんに流れていた。

川畑さん夫婦が乗った車が、延々と山道を走り山頂近くの集落で停まった。川畑さんについて林のなかをすこし歩くと、小川が流れていた。川畑さんは川べりに立ち、イモの束をどぼんと流水に投げ入れた。その端を丸太の端に結びつけ、このまま1週間置いて赤渋を抜くという。渋を抜いた馬鈴薯は陽が暮れてから引き揚げ寒中に干す。凍って溶けて、を繰り返すこと2ヶ月半、ようやく白墨色のデンプンの塊となるのだ。

川畑さんがふたたび車に戻って走り始め、やがて青いトタン屋根の木造平屋の前で止まった。「生まれてから50年間住んでいた家でね。いつかここに戻りたいと思う」。川畑さんはここで凍みイモのつくり方を見て育ったのだ。

それだけではなかった。敷地の入り口には大きな柿の木。さきほど見た干し柿はきっとこの実だろう。その隣に凍みイモがずらりと吊るされている。家の軒下には大量のどんぐりが集めてあった。『どんぐりを干して粉にひき、餅をつくって食べた』。取材中、どこかで耳にした話がこれだ、と思い当たった。その脇にカラフルなネットにはいった白い大きな塊。もしかしてこれは?「そう、おからですよ」と川畑さん。これもまた取材班が探し続けていたひとつ、「凍みきらず」だ!お豆腐を手づくりすれば必ず生じるおからは傷みやすいため、寒中で干すことで長期の再利用が可能になる。さらに家の塀伝いに辿っていくと、大根の葉が干してあった。もちろん味噌汁や煮物の具にもなる。裏の林から眼下を見下ろすと、川だ。さきほどの小川の上流になるのだろう。川に続く斜面には、寒干し大根が垣根のように続いていた。私たちはもう飛び上がるしかなかった。次々と現れる保存食の数々に感動し、興奮し、酔いしれた。各地で見てきた保存食が一同に集まったこの家を、企画会議に持っていきたい、そんな気持ちだった。川畑さんはそんな私たちを傍でただ笑いながら見ていた。

寒中にさらした凍みイモ。

どんぐりも干す。

冬景色のなかで見る緑には元気をもらった。

寒干し大根の垣根に大感動。

展覧会が始まった今も、私は芋餅を食べていない。いや、食べたいという気持ちを、青いトタン屋根の家に置き忘れてきてしまったのかもしれない。ただ時折、川畑さんが眼を細めて笑う姿と、あの大きな手がくっきりと思い浮かぶのだ。

文:奥村文絵

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

宮城県を訪ねたのは1月。まずは、仙台市から北上して大崎市へ。伊達政宗が居城していたことで知られる岩出山地区にある大崎市竹工芸館で「しの竹細工」の取材を行なう。続いて私たちのクルマは東に向かった。東日本大震災による津波の被害が大きかった石巻市雄勝(おがつ)町が次の目的地だ。移動は、北上川を目にしながらとなった。

国内製造の硯の約8割を占める「雄勝硯」。雄勝でとれる玄昌石(げんしょうせき)は粒子が均質、刃のように細かな目が整っていることから硯に最適。そう、かの政宗公にも愛された硯でもある。私たちが訪ねたのは、震災と津波の大変な状況に屈することなく、いち早く雄勝硯の制作を再開した遠藤弘行さん。

津波で自宅兼作業場を失ってしまった遠藤さんが、自宅敷地の一角にプレハブの仕事場を設け、「すずり館」の看板を再び掲げたのは昨年6月のこと。石を拾い集め、職人だった知人から道具を譲りうけての再スタート。日没が早い秋以降はソーラー電池で蛍光灯をつけて、硯をつくり続けた。「一日も早く再開して、お客さんを喜ばせたかったんです」

「雄勝の石には、黒石、白石、ねずみ石とあります。ねずみ石は今は採石されておらず、雄勝硯の9割が黒石です。堅いのが白石で、縞模様があるもの、長年隣接していた土の色がそのままついた石など、様々あります。石の表情、そして性質を見ながら、ノミを入れます。10種類のノミを使いわけながら彫り、最後に彫刻を施して仕上げます」

父の遠藤盛行さんは、雄勝石の採石師としては3代目だった。やがて、「雄勝のすばらしい石を硯に使いたい」と、採石だけでなく硯づくりも行なうようになった。その父から弘行さん(1959年生まれ)が硯づくりを学び始めたのは、24歳のとき。

「使ってもらえること、お客さんに喜んでもらえることが、硯づくりの一番の喜び。使われてこそ自分の仕事が活きる」。瞳を輝かせながら語ってくれた。この硯は使いやすい。硯がよかったから満足のゆく文字が書けたよ。そんな声を聞けることが励みだという。

私たちが遠藤さんを訪ねてから2カ月後となる今年3月、「仕事場を増設した」との連絡をいただいた。作業場の横に、6畳ほどの販売コーナーを設けたのだという。雄勝石と硯を集めるボランティアが、隣の家の敷地から、1メートルほどの土砂に埋もれていた遠藤さん作の硯を見つけ出してくれたとの朗報も。「硯が、150以上見つかったんです!」

テマヒマ展の会場で紹介している硯は、こうして土砂から見つけられた硯の一部。次写真の右2つが白石を、左が黒石を用いたもの。会場で紹介している原石は白石。今年3月には、雄勝石(黒石)の採石も再開した。硯の町は、たくましく前へと進んでいる。

硯の裏側も端正な姿。そこに、かつてグラフィックデザインやレタリングを学んでいた遠藤さん(次写真)ならではの、美しく力強い文字が刻まれている。

ところで、この雄勝石は地元の建物の屋根にも活用されてきた。高台に移動してみると、雄勝石のスレート瓦の建物が凛とした姿で残っていた。

これら雄勝石のスレートは、辰野金吾の設計で1914年に竣工した東京駅丸の内駅舎にも用いられている。

現在行なわれている東京駅丸の内駅舎保存・復原工事でも、駅舎を象徴する中央部の屋根に雄勝石スレートが用いられている。その数、1万5000枚。大震災をこえて、計画通りに仕上げられた。ちなみに1914年の東京駅駅舎竣工時には宮城県登米(とめ)市のスレートも用いられており、今回の復元でも当時のスレートが再利用されている。

宮城県滞在中、仙台の堤焼(つつみやき)も訪ねた。こちらも伊達政宗とのつながりが深く、伊達藩窯として始まった歴史がある。その後も多くの陶工たちが、生活に必要な雑器をつくりつづけてきた。堤焼の甕は、かつて柳 宗悦と濱田庄司からも絶賛されている。

しかし第二次世界大戦後から1960年代後半、堤焼に関わる人々は土管(どかん)づくりが主となっていった。そのなかで堤焼本来の甕(かめ)や茶器づくりにこだわったのが乾馬(けんば)窯だ。

時代とともに状況は変わり、陶製土管は、塩化ビニールやポリエチレンなどを素材とするプラスチック土管に一変していった。周囲の窯は次々と消えていった。「堤のやきもの」づくりを一貫して継続してきたからこそ、堤焼乾馬窯は今に続いているのである。

今では堤焼唯一の窯となり、4代目針生乾馬(次写真左)が代表を務める。堤焼誕生の地である仙台市堤町の開発が進み、市内北部の丸田沢に移転したのは1964年のことだ。

水甕、漬物甕、味噌甕......ひと昔前まで仙台周辺の家々で見られた様々な甕。水甕は水道が整備される以前、井戸から水を汲んで、その日の飲料水を蓄えるために用いられていた。大きな水甕があれば、およそ45リットルはためておける。

堤焼で使われる地元の土は粗くて強く、この性質によって大きな甕をつくることができる。しかし、土には珪砂が多く含まれるため、水が漏れないように釉薬を厚くかけることが求められる。黒釉薬と白釉薬、力強く豪快な『なまこ釉』が特色。「釉薬の流れ方はそのつど違う。かけるのはすべて勘です」と、針生乾馬さん。

「黒釉薬には、仙台市北部の鷺ケ森の岩を。白の『なまこ釉』には、籾殻(もみがら)灰を使います。地元の米、ササニシキ、ひとめぼれの籾です」。籾殻の灰に含まれる珪酸は、耐火物で高温でも溶けにくい。そのため濁って白く見える。(堤焼を詳しく紹介している本に、笹氣出版(仙台)発行の『堤焼 乾馬窯 四世 針生乾馬語』があります)

東日本大震災で被害を受けてしまった登り窯は、私たちが訪ねた時も破損したままになっていた。大甕も割れており、周辺に破片が散ったままだ。器をはじめとする小物の多くも割れてしまったようで、庭には大量の破片が集められていた。

ああ......。積もった雪を手ではらいながら、破片となった壷や器を見ていた私たちに、針生さんが静かに語りかけてくれた。「またつくればいい。この手でまたつくればいいんです」。針生さんは1927年生まれ。その情熱、前向きな姿勢にはっとさせられてしまう。

遠藤さんと針生さん。それぞれに別れがたく、帰り際に思わず握手をさせていただいた。遠藤さんのしっかりした手。針生さんの柔らかな手。地元の石、地元の土に長く向き合ってきた手だ。ものづくりの情熱と直結するこうした手によって、歴史あるものづくりはさらに続いていくのだろう。「テマヒマ」を未来につなぐ想い、地元の皆さんのたくましさが、しっかりと伝わってくる。

文:川上典李子

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

1月末、取材班はいよいよ東北の最南端、福島県に入った。ご存知の通り、福島県は地形から3つのエリアに分かれて文化が発達してきた。太平洋に面する東側が「浜通り」、阿武隈高地と奥羽山脈に挟まれた「中通り」、そして奥羽山脈と越後山脈に挟まれた西側の「会津」。海側は雪が少なく温暖な気候だが、内陸部は豪雪地帯となるため、食の保存に対する意識が極めて高い。さらに会津地方は江戸時代「会津藩の領地」として栄えた華やかな商人文化がある。漆器産業、桐工芸、織物などを始めとする伝統工芸が発達したことから、東北らしい「保存食文化」と、料理に手間をかける「ごちそう文化」が織り成す独特の食文化が育まれたところに、私たちの関心も高まった。今回、お話を伺ったのは、福島県の郷土食を研究する平出美穂子先生である。

平出家も江戸時代から続く商家で、明治以降は油商を営んでいる。今も昔ながらの玉締め圧縮法を守る由緒正しき郷土食の継承者だ。

平出先生を訪ねると、まずお茶請けの「ちまき」が振る舞われた。『ちまきは中国から伝わった『あくまき』が原型のようです』と平出先生。石川、新潟、山形など米どころを中心に深く生活に浸透し、ここ福島でも郷土食のひとつだという。展覧会では、山形県遊佐町の「笹巻」を取りあげているが、会津塗の平皿に盛られた姿は、農村部の保存食とはひと味違う。旧会津藩ならではのおもてなしですね、先生。

さらにもうひとつ用意されていた福島の味。祝宴などに必ず添えられる「こづゆ」だ。里芋、きくらげ、人参、干ししいたけ、糸こんにゃく、わらびなどの山の幸に白玉麩を加え、干し貝柱から出る旨味を効かせただし汁で煮たもの。盛り付けも小振りな朱塗りの手塩皿(これを地元の方は「おひら」と呼ぶ)と決まっており、元来、武家料理として作られたが、現在では会津を代表する郷土食になっている。さぁさ温かいうちに召し上がれ、と勧められて箸をつけると...干し貝柱が効いただし汁がたまらない。具材ごとに下ごしらえをしてから、醤油と塩で薄味に仕上げているため、食感も風味もそれぞれに個性があり食べ飽きないのだ。

先生、お代わりしてもよいですか。「もちろんです。こづゆは大鍋でたっぷりと仕込み、何杯でもお代わりが許されるところにも楽しみがあるんですよ」、平出家にはこづゆを入れるための会津塗の見事な盛器が伝わっている。

大学での講義や講演などを抱え、多忙な平出先生。この日は「いわしの山椒漬け」と「三五八」について取材をお願いしていたにも関わらず、話は福島の郷土食全体に及び、会津の家庭の味が次々と出てきた。食文化の探求者ならではのご配慮に、頭が下がる思いだ。

こちらは糠床ならぬ「芋床」。糠の代わりに、茹でてすりつぶしたじゃがいもにザラメと塩を加えて混ぜている。酸味がなく、混ぜる必要もない漬け床は醗酵臭がないために扱いやすいそうだ。きゅうりや蕪などを漬けるのはもちろん、そのまま野菜をつけて食べたり、調味料としても使える。1850年ごろに幕府直轄の地として栄えた只見から伝わったじゃがいも。芋床は、くず芋を無駄にしないための知恵だ。「稲を刈り取った後の切り株から生えた芽を摘んで干して食べた、戦前まで干し柿の皮を粉にして砂糖代わりに使った、というような話は山ほどあります」。会津地方の食には商人文化の栄華が溶け込む一方で、過酷な自然のなかを生き抜いてきた人々の息づかいがある。

いよいよ本題の「にしんの山椒漬け」である。もちろん平出先生のお手製だ。見事な型の身欠きにしんが、ふっくらとやわらかく戻してあり、山椒の香り、合わせ酢の風味が染みている(写真左)。これまで何度か食べた山椒漬けのイメージを覆すおいしさだった。写真右はにしんの三五八漬け。塩、麹、もち米を三、五、八の割合で合わせた漬け物床に、にしんを漬けたもの。こちらもにしんの身に程よい甘味が入っておいしい。いずれも長期にわたってにしんを食べつなぐ調理法だ。

写真下は三五八漬けの漬け床。

東北の魚といえば「鮭」、そして「にしん」が挙がる。江戸時代以降、北海道のにしん漁が盛んになり、北前船によって東北に伝わったにしん。腐敗を避けるため、頭と内蔵をとって干した保存性の高い「身欠きにしん」が内陸部へと運ばれ、山間部の貴重なタンパク源となった。平出先生曰く「まるでさつま芋のように干されていた」という身欠きにしん。東北各地でにしんを使った郷土食が多いのは、かつての豊漁と大量流通に依るものだ。

もうひとつ、にしんの山椒漬けに欠かせないのが、会津本郷焼のにしん鉢。にしんの山椒漬け専用で、五枚の陶板を長方形の箱型に組み立てており、「切立」とも呼ばれる角型の容器に、身欠にしんをそのままの長さで漬込む。50本漬、100本漬、200本漬の3種があるというから驚く。平出家に伝わるにしん鉢は、江戸時代のものだ。

取材を通じて実感したのだが、東北の多くの地域では江戸時代からその地を治めた「藩」の影響が色濃く残っている。むしろ、明治時代の廃藩置県以降に定められた県境や市町村から地域文化を色分けすることはあまり意味がない。文化的な境界線には、今なお「○○藩か。あるいは△△藩か」という見えざる線引きが息づいている。そしてそこに住む人々はこの歴史に育まれ、強い誇りを持っている。平出家の食卓を前にしていると、会津藩の盛栄と豪活な当時の商人の暮らしが見えてくるようだ。

「福島でたとえ途絶えたとしても、ほかの地域で作られていればそれでいい」。家庭における食生活の変化、そして郷土食の存続に話が及んだとき、平出先生はこうおっしゃった。福島を駆け巡り、生産者や知恵者と対話を重ねながら「無くならないうちに、ますます郷土食の研究を深めていきたい」と語る先生の眼が、少女のような好奇心に溢れて輝く。大きな節目を迎えている日本の食文化。展覧会はこのことを静かに、けれど鮮烈に伝えていくことになるだろう。いよいよ取材は大詰めを迎えた。

文:奥村文絵

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

12月16日。数日前から滞在していた山形市内を出て、この日は新庄市へ。「住」チームのリサーチとして必ず見ておきたかった「新庄ふるさと歴史センター」訪問だ。新庄民具研究会が収集してきた膨大な数の「雪国の民具」がここにはある。

雪に包まれた最上川を目に移動しながら、私は、シャルロット・ペリアンが自伝に記していた山形訪問の記述を思い出していた。柳 宗悦の友人でもあった積雪地方農村経済調査所所長の山口弘道から蓑を紹介されたペリアン。彼女と新庄との出会いは、蓑藁細工のつくり手によるクッション制作にも結実している。

この日の移動はまた、彼女の自伝にあった次の一節も思い起こしながら......

「私は白い冬の東北地方が好きだ。寒さ除けの藁の帯に包まれてまっすぐに立つ木々。雪の厚い絨毯の下に呑みこまれ、木と藁(わら)で縁側を囲って閉じこもった家々。巨大な屋根がその上に張り出すようにのる。すべてがひっそりと静まりかえり、動かない」。 (『シャルロット・ペリアン自伝』、北代美和子訳、みすず書房)

藁の文化。米俵、踏み俵、雪靴、わらじ......。ペリアンの山形訪問は40年以上前のこと。

「雪の絨毯」はそのままだが、暮らしは大きく変わっている。ふるさと歴史センターで聞いた次の言葉も私は気になっていた。「今は稲刈りがコンバインでされるから、藁が手に入らない。民具づくりを続けるために、藁をとっておいてもらっています」

ものづくりの光景は時代とともに変わる。1年のはじまりを「藁をなう」作業で迎えた日本だったが、その習慣も消えつつある。「ここには息づいているだろう(息づいていてほしい)」と淡い期待を抱いたことも、そうではない現状を知る。状況を冷静に知りながら、身近な品々に目を向けなければ。改めて肝に銘じる思いで、この日も移動を続けた。

新庄を後にして、午後は山形市切畑(きりはた)地区へ。新庄の民具展示でも目にできた「臼」のリサーチだ。

展覧会ディレクターのひとり、深澤直人との打ち合わせのなかでも、臼は早い段階から挙がっていたもののひとつ。脱穀や精米をはじめ米と切り離せぬ道具であったこと、正月の餅つきに代表されるハレの日の行事に欠かせないことに加えて、木の組み方や削り方など、木工技術が活かされた道具であることに私たちは興味を持っていた。

山形県特技木工協同組合から紹介いただき、酒井平男さんを訪ねる。

切畑は、山形市内から仙台市へとぬける街道沿いののどかな地区。「里」という言葉がまさにふさわしい。紅花の栽培が盛んだった切畑地区では紅を扱う商人の行き来があり、京都や大阪から生活道具が伝わってきた歴史があるのだと聞いた。周辺の樹木を用いて臼づくりが始まったのは江戸時代のことだという。

素材は樹齢150年ほどのケヤキが主。「雪国のケヤキはいい臼になる。日あたりがよく、風あたりのよいところにある樹がいい。風が強すぎる場所にあるのは割れやすいからだめだよ」。酒井さんが教えてくれた。時に樹齢300年ものアズサ(ミズメ)も用いられる。共に堅くて割れにくい樹。そのうえで臼に必要な樹齢が求められるのだ。

製材後は屋外に1年ほど置いた後、臼の大きさにあわせて周囲が正円に整えられる。なるほど、庭に置かれていた木材にはそのための円が描かれていた。

「さらに倉庫で乾燥させるんだ。これが2年ほど」と酒井さん。「木を寝かせる」「木を休ませる」。生きた素材に向き合う時間の大切さを、順に教えてくれる。それにしても、ここまでですでに3年、ですか......?!

自宅近くに立派な直販所を持つ酒井さん。臼づくりの作業場がその奥にあった。

旋盤の機械は昭和初期のもの。その重厚な姿にすっかり圧倒されてしまった私たちだったが、酒井さんによると、実は内側を削る手作業が最も大変なのだという。(次写真は臼の底を削っているところ)

「作業は3つ、荒削り、中(ちゅう)仕上げ、仕上げとあって、経験を積まないとうまくできないのが、中仕上げ。『手(て)んぶり』を使って、片手で内側を削っていく。こうした作業をあわせると、製材から臼の完成まで4年から5年はかかるね。内側は餅がつきやすいように深く彫る。卵彫り、って言うんだ」

完成した臼を見ると、白い粉のようなものが入っている。「完成したら、木が割れないように、塩を入れておく」。なるほど......。

臼の形には大きく2種類がある。お椀のように曲線を描く「善光寺型」と、直線の「寸胴型」。テマヒマ展では、その双方をお借りできることになった。

「親の時代には60人ぐらいが切畑の臼づくりに関わっていて、木を切る人、つくる人、販売する人と作業が分かれていた。今では5人。私の先輩が2人、同じ世代が2人、若い人がひとりです」。祖父、父に続く、臼づくり3代目の酒井さんは1935年生まれ。地元の「若い人」もすでに60代だという。

「お客さんは主に地元の人、それと仙台だね。正月、1月10日の山形の初市で売る。初市は江戸時代から続く山形の伝統行事だ。うちの場所は決まっているから、後で教えるよ」

「......これまでに臼が売れない時代もあったよ。電気の餅つき機がでてきたからね。昭和39年(1964年)から3年間は1個も売れなくて、だからこんなものも開発してみた。電気の餅つき機を小さな臼に入れてみたんだ。でも、全然売れなかったねえ(笑)」

1964年は東京オリンピック開催年。この頃から1970年代、世の中は大きく変わり、生活の必需品も変化、食や保存食のあり方も変わっていった。時代の流れのなかで、臼も消えかけていたのかもしれない。それにしても、蓋のようなものが上に乗せられ、スツールにも見えたこの品、目にした瞬間から気になっていたのだが、そんな歴史があったとは。

「また売れるようになったのは、幼稚園で餅つきをする様子がテレビで紹介されて、それからだね。バブルの時は1年に70個も売れたけれど。今はもうそれほどの数はでないけど、催事用にでているね。相撲部屋の餅つき用にも売れている」

臼だけでなく、「雪かきへら」もあった。雪国の暮らしに欠かせないこの道具、臼や杵と一緒にテマヒマ展でぜひ紹介したい。そうした気持ちを伝えると、「いいよ、いいよ。貸してあげるよ!」と温かい返事をいただけた。

この日は酒井さんが他につくっている「脚立」も見せていただく。今回のリサーチで出会えた各地の皆さんと同様、素材の性質をふまえたうえで生活の必需品を生み出せる、確かな腕の持ち主。切畑に生きる木工のプロとの出会いに、心から感謝。

「材料となる木が少なくなっている。限られた資源を大切に使わないとならないなあ」

「手間がかかる作業が、あわない時代になってしまった。でも、臼づくりはおもしろい。時代にあわない仕事、手間がかかる仕事は、おもしろいんだ」

淡々とした表情で、それまでと同じ口調で酒井さんは言う。時代の変化を超えて続けられてきたものづくりの現場。支える人物の言葉。本人がさらりと口にする言葉の重み。それを私たちはどう伝えられるのだろう。展示を通してしっかり伝えられるだろうか。

リサーチを続けるほどに、そのものに関わる大切な背景をどう伝えられるのかと考えては、さらに緊張が高まる一方だ。大きく深呼吸。山形でも出会えた東北の実直なものづくりにエネルギーをいただく思いで、次のリサーチ先、宮城県に向かう準備にかかった。

文:川上典李子

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

家に、山に、木に、白い雪が覆いかぶさり、曖昧になった境界線の中を車が走る。屋根まで降り積もった雪。徒歩では1メートル先へ行くのもやっとの思いだ。延々と続く雪道を揺られながら、こんな奥地に人々は集落を形成したのには、一体どんな訳があったのだろうという、素朴な思いがふつふつとわいてくる。

取材班は山形県最上郡鮭川村へと向かっていた。晩秋、村を流れる最上川を遡上する鮭は、山深いこの地の貴重なタンパク源として、大きな恩恵をもたらしたという。鮭にまつわるいくつもの民話が生まれ、生まれた場所に戻ってくるという母川回帰の神秘は、「神の魚」として奉られる対象になった。東北には鮭と縁の深い地域がいくつもあるが、鮭川の鮭文化は縄文時代にさかのぼる。取材時は雪に埋もれ、残念ながら見ることはできなかったが、縄文遺跡には鮭供養をしたと推測される石組みも発掘されている。

この地に伝わる「鮭(よう)の新切(じんぎ)り」は、塩漬けした鮭を一旦塩抜きし、雪のなかで干すという、「新巻鮭」にも似た伝統食だ。「サーモンロードの会」会長の矢口秀資さんによれば、黒々とした鮭が浅瀬を遡上し、バサバサと川面を叩きながら産卵する光景は、「それはそれは異様でねぇ。この地で鮭を『よう』と呼ぶ語源とも言われています」。

写真は塩蔵した鮭。鮭船(ようぶね)と呼ばれる仕込み箱の底に穴が空いていて、鮭から出た水分が流れ出るようになっている。

他の伝統食同様、実は「鮭の新切り」も物流の発達した現代では無用となり、作り手が途絶えた時期があった。畑に打ち捨てられた鮭を見て、矢口さんを中心とする村民6人が「村の食文化を守ろう」と復活させたのだった。

「ちょうど寒干しをしていますから、見に行きましょう」と案内されたのは、鮭川村の中心部。5〜60センチはあろうかという鮭が軒先に連なり、雪のなか湿った風を受けていた。腹の部分が赤いのは、雄の証拠。新切りには、良質の雄だけを使用するという。

明治期に入ると、ふ化場をつくり、試行錯誤を繰り返しながら、鮭漁の保護に努めてきた鮭川。戦後は河川環境の面からも、鮭のふ化事業が必要になっているという。それにしてもすごい雪ですねえ。「いやいや、こんな雪はまだ序の口です。最近は量が減りましてね」と地元の方々。なるほど鮭の新切りは、この雪の産物なのだ。

毎年130万匹を越えるふ化事業に取り組んでいる鮭川村。3月の放流に向けて、生け簀にはちょうど卵からふ化する直前の稚魚が大切に飼育されていた。

川で産卵し、生まれたあと海へ下る鮭。三陸沖で採れる南部鮭を利用したのが、岩手県上閉伊郡大槌町の「南部鼻曲がり鮭の新巻」だ。南部藩への献上品として、この地を治めていた大槌氏の貴重な財源となった。大槌の生産者は、いまもその誇りを旨としていて、鮭の下処理に1本30分ほどかけて丁寧に洗う。ほどよく脂がのった美しい飴色の身。高い品質は贈答品にも喜ばれてきた。

じつは大槌町も昨年の東北大震災で壊滅的な被害をうけ、町はその姿を失ってしまった。道だけが残った荒地を車窓越しにみながら、その被害の甚大さに言葉を失う。こんな状況のさなか、どんな思いで取材を受け入れてくださったのだろう。背筋を伸ばして、大槌町水産加工業振興協議会が発起した『立ち上がれ!ど真ん中・おおつち』を訪ねると「こんにちは!」と明るく張りのある声が帰ってきた。「ようやく加工所が建ったんですよ」と案内してくださる女性は、きびきびと明るい。想像していなかった出迎えにすこしホッとしながら真新しい加工所に入ると、漁協の方々が揚がったばかりのわかめを袋詰めしていた。復興支援イベントで販売する商品だという。大槌町は逞しく歩き始めていた。

協議会の芳賀政和さんによれば、震災後、新巻の仕込みは困難になり、わずかに仕込んだのはたった1400本。その内600本を復興のお礼に関係者に送ったという。「私たちは何度もこの地で震災にあってきました。1960年に起きたチリ地震でも大きな津波があった。それでも、私たちは海から大きな恵みを頂いて生きているのです」

芳賀さんの言葉がとても力強く響いた。

昔は1週間ほど塩漬けしてカラカラになるまで干したそうだが、現在では、5日の塩漬け、5日の寒干し。やわらかな仕上げが好まれるそうだ。西側に山、東に海を配する大槌町では、鮭の生感を活かして強い山おろしの風で仕上げる手法。「秋味」と呼ばれる白鮭の一種は、成長すると雄だけが鼻が曲がってくる。

ずっしりと重い新巻鮭をサンプルにお預かりして、駐車場へ向かう。まもなく加工所も本格始動するんですよ、と嬉しそうな芳賀さん。それから、みな黙って目の前の光景を見ていた。大槌町の営みは少しずつ骨組みを取り戻しつつある。神の魚はきっと、この町に再び賑わいをもたらしてくれることだろう。東北の粘り強さ、私たちはその理由に確かに立ち会っていた。「がんばらないとね」ぽつりとこぼれ落ちた芳賀さんの無垢な言葉に、飾らない心が通い合った瞬間があった。彼の温かな分厚い掌を両手で握りしめ、長い握手を交わして町を出た。

文:奥村文絵

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

面積では東京都の5倍以上にもなる秋田県。秋田のリサーチは、その広さを実感しながら、北から南へ、東から西へ、大きく移動することになった。まずは秋田市へ。能代市へと北上し、さらに大館市。再び秋田市を経由して、その東南になる角館市、さらに大仙市、湯沢市へ。

秋田の「住」といえば、天然秋田杉を用いた道具がある。例えば「杉桶樽」や「曲げわっぱ」。また、移動の際は、一面の雪のなかにそびえる秋田杉を目にしながらとなった。展覧会にあたり「東北の根:大根」、「東北の樹:杉」というパネルを作成したが、「樹」を杉としたのは、雪景色のなかでの秋田杉の凛とした姿が印象的だったこともある。

雪の多い地域では、道しるべとしての役割を果たしてきた杉。山の神が宿る「神杉」としての存在もある。寒冷な気候でゆっくり育つ東北の杉材は、目が詰まって堅い。建物の材料としてはもちろん、男鹿半島の丸木舟を始め、舟(船)の材料としても用いられてきた。きりたんぽの串や麹蓋ともなり、楢岡焼の棧板としても用いられる。生活の素材として、また人々の心を支えるものとして、身近にある杉。実に奥が深い。

「木の性(しょう)を半分生かし、半分殺しつつ、自然の営みと人との共同作業によってつくりだされたものたち」......展覧会場内のパネルに記したこの一文の通りに、素材を生かすと同時に工夫が凝らされてきた生活の道具。それらの製作の場を知り、また学ぶために、樽と桶をつくる工房、工場を数カ所、訪ねた。

能代市の小野製樽所。15歳から樽や桶をつくっている小野志朗さんは、自宅居間に続く作業場に座って酒樽づくりに没頭していた。広い三和土(たたき)のような空間の奥に設けられた作業場は10畳から12畳ほどだろうか。入ってすぐに感じた杉の香りと、目に飛び込んできた竹の生き生きとした緑色。壁には道具が整然と並んでいる。

私たちが訪ねたのは12月。「今は正月の酒樽づくりで、忙しいです」と小野さん。

作業の手を休めて、作業場の一角に置かれていた桶を見せてくれた。「これから修理するものです」。太いフェルトペンで「昭和54年」と書かれたものもある。地元の人々が長年使い込んできた桶。秋田らしく「はたはたずし」のための桶もあった。削り直したり、タガを締め直したり。ここで修繕されて、さらに大切に使い続けられていくのだろう。

翌日、大館市で日樽の日景義雄さんから話をうかがった。9時にうかがうと、作業場からはフル稼働の熱気が伝わってくる。「早いときは朝7時から作業を始めています」

私たちの取材の間も電話を受けるなど、忙しく動かれていた日景さん。実は林野庁東北森林管理局の決定によって、2012年末をもって天然秋田杉の供給が終了、来年から人工林杉の供給に変わることがあり、関係者でのやりとりがいろいろとあるのだそうだ。能代の小野さんもこのことを口にしていた。関係者にとっては大きなできごとなのだ。

「昔は露天風呂もつくっていました」と日景さん。「北海道で使われる魚用の樽をつくっていたこともあります。野田(千葉県)の醤油のための樽もつくっていました。千葉から来た人に習って......秋田の人間は勉強熱心なんだと思います。ただ昭和30年代後半から、プラスチック素材が容器に使われるようになりまして......。今うちでつくっているものの多くは酒樽です。8割は酒樽でしたが、ここ数年、酒樽は減っていますね」

一方、製作が増えているのは日景さんが「工芸品」と呼ぶ日用品で、ぐい呑やビアマグ、ワインクーラーなど様々ある。また、風呂桶づくりの腕を生かし、より長く使えるように改良した「おひつ」も多くの愛用者がいる品。炊きたてのごはんの熱で変更しないよう、見えない部分に木の部品を組み込むことで、木の伸縮を避ける工夫が施されている。

日樽も酒樽づくりで忙しい時期。その作業を見学する前に、日景さん、製材の過程も説明をしてくれた。「どこに手間がかかるか、何が大切かというと、やはり下準備ですね」

「製材ではまず、丸太の中心めがけて鉈(なた)を打って、『ミカン割り』にしていきます。杉はタテに割れやすいんです。年輪に添ってさらに細かく割って、次に両面を削っていきます」。製材後は素材を「寝かせる」時間も必要。「待つ時間を充分にとらないと、いいものはつくれない」。やはり。杉桶樽に限らず、各地で教えてもらった大切なことだ。

「太陽や風にできるだけあたるように、木を交互に積んで、外で3カ月乾燥させます。太陽をあてた木材は、その後、倉庫のなかで休ませないとならない。これが3ヶ月から4カ月ですね。だから樽をつくるのは、製材してから半年ぐらいたってからです」

そうやって準備した素材が作業場で樽のかたちに組まれていく。側板(がわいた)を組んで周囲をつくり、底板をつけた後、樽となる内側を丸かんなで削って、木材の段差をなくしていく。「シャッシャッシャッシャッ」と削る音。外側もカーブを描く刃に両方の持ち手がついた銑(せん)で削る。

続いて「タガ締め」。円形に組んだ竹を、高く上げた足の裏で押しながら回し、形を整え、締めていく。全身を使って、何としなやかで力強い作業だろう! 次はタガを樽に組み合わせ、木槌で押し叩く。整える、叩く......の繰り返し。木を丸く切って蓋をつくる機械音に包まれた工場内に、「カンカンカンカン」とリズミカルな木槌の音が響きわたる。

樽より小さな桶をつくる際も、足の動きがポイントだそうだ。タガを組み合わせた後、片足で支えながら、木槌を打ってタガ締めする。「1回たたくごとに、足を回して位置をずらします。簡単なようで、結構難しいんです」

「樽も桶も、仕上がりを左右するのはやっぱりタガ締め。集中してやらないといけない作業です」

樽本体にあわせて蓋の形を銑(せん)で削って調整し、木槌で叩いて蓋を閉じる。再び、カンカンカンカン......と音が響く。活気に満ちた作業の場で、樽が一つ一つ完成していく。樹齢200年、250年という天然秋田杉を使った酒樽。「香りがやさしく、日本酒に最適ですよ」。蓋用「天星」、側面用「腹星」といった樽栓の名も味わいがある。ああ、日本酒が飲みたくなってきました(笑)。

訪ねた先々で資料用として購入した、はたはたずしの桶、おひつ、曲げわっぱ、川連漆器の三寸九分の椀と学校給食用の椀、イタヤ細工のおむすび箱などなどを両手に下げて、東北新幹線の東京駅に降りた私たち。

「今すぐ、このおひつで食事をしたいよね」「この手桶ですしもいいなあ」「この椀で味噌汁を」......移動中に駅弁を食べたはずなのに、そんな話でおなかをグーグー鳴らしながら、山手線に乗り換えた。やはり「食と住」は切り離せない。次のミーティングでの「食」チームとの情報交換が本当に楽しみ。そう思いながら、ついつい微笑んでしまったのでした。

文:川上典李子

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

築180年余りという立派な母屋の軒先に、大根が連なっていた。実をいうと、大根に取り立てて特別な感情を持ったことはなかった。むしろ、一本まるごと使い切るのに、手間のかかる野菜だと思っていたくらいだ。水っぽくて、食感の曖昧な、食卓の主役にはほど遠い大根。それが東北の大根と出逢って、すっかりイメージが変わってしまった。堂々たる存在感。にじみ出る旨味。なんと魅力的なことか。

宮城県のリサーチでは、山形県にほど近い加美町にある農家レストラン「ふみえはらはん」を訪れた。オーナーである渋谷文枝さんは、自家製の野菜や地元で採れる山菜や川魚を使って、郷土料理をふるまっている。子供の頃は川でカツカ(カジカという川魚を指す方言)をとって柳の枝に刺して持って帰り、家を預かるようになってからは時季折々に保存食を仕込む渋谷さん。加美町は昔から日本有数の穀倉地帯、豊富な食材に恵まれた土地だ。「農家の嫁が食べ物を買って食べるようなことをすれば、バカヨメゴと言われたものよ」という言葉のとおり、渋柿をひと月塩水に漬けて甘味を出す「漬け柿」に、からとり芋、藁つとでつくる納豆...その知恵は尽きることがない。

東北に来ると軒先に大根を干す風景によく出逢いますね。「そうね、一度に食べきれないくらいの大根が採れるから、保存しておいて夏まで食べつなぐわけ。小寒から大寒にかけては凍み大根、3月になれば干し大根をつくる。煮付け、酢漬け、漬け物、つくだ煮、大根飯に、おろし餅。大根を入れたつゆ餅もあるわね。」震災で都市部が困窮したときにも、保存食が豊富な農村は食べることに困らなかったという。身近な食材を無駄にせず、味わいを変えて食べ尽す知恵は、厳しい自然を生き抜いた先人のおかげだと渋谷さんは語った。

写真は渋谷さんお手製の干し大根の煮物。生野菜を煮ただけでは得られない、ふっくらと丸みのある旨味が里芋や人参に染み渡っている。まるで陽だまりのようなあたたかい味。

私たちはさらに大根を追いかけて南下し、蔵王山麓へと向かった。ここに伝わる「へそ大根」のつくり手、村上栄子さんに出逢うためだ。雲ひとつない澄み切った冬の晴天は、蔵王連峰から吹き下ろす風が強いことの証である。

村上家でも、玄関脇で干された大根が目に飛び込んできた。竹串にささったへそ大根、ウッドテーブルの上には切り干し大根もある。自家用で食べるほか、近くの産直マーケットへも卸しているのだという。へそ大根といえば、宮城県の最南端にある丸森町が有名だが、「ここの風でつくるへそ大根もおいしいんですよ」と村上さん。なんとその大根で料理をご用意くださっていた。

へそ大根と油麩のおでんに、切り干し大根の煮物。そして大根の漬け物。さらに1月中旬の取材だったこともあって、なんとお雑煮まで。ごぼう、こんにゃく、せり、焼き餅に加えて、ここにも切干し大根が入っていた。「このあたりでは、切干しを作らないとお正月を越せないと言われるほど、雑煮には欠かせない食材なんですよ」

こちらがへそ大根。その名の通り、竹串を刺したあとがまるで「おへそ」のようだ。

へそ大根を水で戻すことで得られる独特の弾力とジューシーな甘味は、他の食材では表現できない。これまでの大根のイメージを一新する主役ならではの存在感。一体どのようにしてこの味ができるのか、村上さんにつくり方を教えていただいた。

兼業農家である村上さんが自らつくった大根を、皮をむき、1.5センチほどの輪切りにする。戻したときにふっくらと仕上げるために必要な厚みだ。

箸がすっと通るくらいに水から茹でてから、水にさらす。しっかりと熱がとれるまで、水を変えること3回。驚いたのは蛇口をひねって出てくる水のおいしそうなこと。飲ませていただくと、澄み切った奥に甘味がある。蔵王連峰の雪解け水だそうだ。

その後竹串に刺して、よく日が当たるところに2週間干せば完成。夜間、氷点下の外気で凍らせ、日中の陽射しに当てて溶かす「凍み大根」と呼ばれるこの製法は、凍結と溶けを繰り返すことによって、繊維を柔らかくしながら乾燥が進む。氷点下になる日を選んでつくるため、12月の小寒前後になると、村上さんはテレビの天気予報が欠かせないとか。

奥は仕込み直後、手前が完成。どれほどの水分が抜けたか、一目瞭然だ。

熟成したへそ大根は、飴色を帯びている。凍結が強いと「す」がはいってしまうし、雨に濡れれば風味が落ちる。素材と行程は単純なだけに、細かな配慮が仕上がりを決める。作業は2月いっぱいまで、大根がある限り続くという。

こちらは切干し大根の仕込み。へそ大根に比べて薄いため、干す時間も半分だ。強い風や厳しい寒さも必要としない。実は切干し大根はどの地方、誰にでもつくりやすいのだ。

こうして地域特産物としての大根を追っていると、東北の至るところでお目にかかる大根が特別なものに見えてきた。軒先で干された大根、取材先でいただくお茶請けのたくわん、蕎麦の薬味として添えられた大根おろし。ハレの日の煮物にも、ケの日の汁物に必ず入っている大根。干す。漬ける。燻す。煮る。時に主役になり、時に脇役になる、こんな多様性をもった食材がほかにあるだろうか。村上家を出た道すがら、蔵王町の産直マーケットを訪れてみると、へそ大根や切干し大根のほかに、漬け物用の丸干しも売られていた。

寒冷地ゆえの食料飢饉や冷害に備える必要があった東北。厳しい自然を敵視するのではなく、強い風も寒さも上手に利用する叡智に富んだ東北が、大根の向こうに見える。東京に戻ってみると、「住」のリサーチを進めていた川上さんも同じく東北の杉の多様性に気づいていらっしゃった。「ぜひ、それを図案化しましょうよ」と楽しそうな佐藤さんに背中を押され、東北の大根をめぐる旅は更なる出逢いを求めて深まっていったのだった。

文:奥村文絵

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

ザク、ザク、ザク......訪問時の取材テープを聞き返すと、凍った雪の上を歩く私たちの足音もあわせて耳に響いてくる。

昨年、青森に続いて訪ねたのは秋田、山形、宮城......。掲載の順番が前後してしまうのだが、今回は今年初めに訪ねた岩手県九戸(くのへ)郡九戸村の「南部箒(ほうき)」をとりあげたい。広大な敷地を歩きながら案内してくれたのは、髙倉工芸の髙倉清勝さんだ。

九戸村に入ったのは1月末。奥会津を始め福島県に2日滞在してのリサーチを終えた後に岩手県へと北上。盛岡市、二戸市、一戸町と訪ねてから九戸村に向かった。

この時期、雪はもちろん、凍結した車道も課題のひとつ。運転のうまいスタッフがいてくれるからよいものの、私ひとりでは移動だけでも大変なことになっていたはずだ。今回も「住」チームは2人1組で各地をまわる。(写真は「道の駅」で食べたひっつみ定食です)

髙倉清勝さんは1964年生まれ。箒づくりの作業をしていた父の徳三郎さんと温かく迎えてくれた。清勝さんが入れてくれたおいしいエスプレッソをいただき、雪の中の移動で一日緊張しっぱなしだった私たちは、ほっとひと息......。

テーブルの上や壁には多くの書類が目にできる。全国からの注文書だろうか。箒を編む作業は毎年年末から行なわれ、年明けは各地に納品される時期。清勝さんも東京を始め、各地での展示販売会で大忙しの時期。この日に地元でお会いできたのは本当に運がよかったと思えるほど、「来週(2月)から4月まで岩手に戻れない」スケジュールだった。

「1年中、のんびりしている時期はないですね。夏場、冬場の仕事があるんです」

農家の副業として冬場につくられ、市(いち)で売られてきた南部箒。髙倉工芸では1991年より箒づくりにのみ焦点をあててとり組んでいる。作業は種蒔きの段階から。毎年春、1.5ヘクタールもの畑に箒の材料となる「ほうきもろこし(ほうき草)」の種をひと粒ずつ蒔いて育て、夏、3mもの高さに育った草を刈りとるのだ。

「この辺りには"やませ"が吹きます。やませによって穂先が縮れる"ほうきもろこし"の草を活かして箒をつくるのです」

やませとは東北地方の太平洋側に春から秋に吹く、冷たく湿った北東の風や東風。濃霧や冷害を引き起こすことにもなる風だが、こうした厳しい気候が「箒にとって良い穂先」をつくるということ、そのことがまず興味深い。厳しい自然環境に抗うのではなく、その厳しさとうまくつきあうことで生活の品々をつくってきた人々の生活を知る。

岩手大学が認定するアグリ管理士でもある清勝さん。ご自慢のトラクターも見せてくれた。箒づくりは土とともにある。そのことを一層強く実感する。

広大な敷地に点在する「作業場」から、次に見せてくれたのは「釜」。1本1本手で刈りとった草を脱穀した後、沸騰させた釜で湯上げするのだ。「刈りとりだけで1ヶ月半かかります」

草を育てて収穫する。この段階に至る過程だけでも手間がかかるというのに、続く素材づくりにもやはり大変な手間がかかっている。私たちが訪ねたのは選別や乾燥作業は終了している時期だが、乾燥室にも案内していただいた。

上の写真で目にできるのは箒のみだが、毎年ここでまず、草そのものを乾燥させる。その後、穂先の縮れ具合を見ながら、15段階に分類していく。「5人が終日集中しても、1カ月半から2カ月はかかる作業」という。「縮れが少なく箒用としては質がよくない草も捨てません。玄関用や屋外用の箒として使います」。箒づくりに必要のない茎の部分は、翌年春の種蒔き時の肥料となる。

乾燥、選別の作業を経て初めて、箒を編む作業、「顔づくり」が始まる。長柄箒や小箒、巴箒といった分類の他に穂先の状態をあわせて箒の種類を数えると、50種以上にもなるという。自然の恵みを活かし、恵みを余すところなく活かして箒がつくられているのだ。

さて、次は、完成した箒が置かれた倉庫へ。箒で絨毯の細かいゴミをとりのぞく様子や、カシミアのセーターにできた毛羽立ちを整える様子も見せていただく。(いつもは最新型の掃除機取材が私の仕事ですが、伝統的な箒の制作過程も興味をそそられる点ばかり。工業製品と手仕事で生み出される品、どちらも人間の知恵が詰まっています)

倉庫には他とは異なる箒もあった。持ち手に漆が施されていたり、皮革が巻かれていたりする。「東北物産展などに参加すると、岩手はもちろん他県の人たちと出会います。そこで会った人たちと共作した箒です。岩手の浄法寺塗のほか、青森の津軽漆を柄(え)に加えたものもあります。皮革は福島の工房に依頼したものなんです」

その話を聞きながら、山形鋳物の工房を訪ねた際に聞いた話を思いだした。「明快な分業があり、分業に関わる業者が存在していた昔とは異なり、物産展などで自分たちが売り場に立たなくてはならないことも増えました。けれどもこれは悪いことではない。使う人の声を直に聞いて改良したり、他社の話から学んだり。得るものがとても多いんです」

髙倉さんも箒づくりを「20年かけて」父から学んだうえで、新たなネットワークを活かして現代の生活のための箒を探っている。和洋服ハケ(次写真)をさらに小さくし、コンピュータのキーボード用に使えるようにしたミニ箒も人気の品。柄の長さ、穂先の角度を細かく見直しした箒もつくられている。

「自分の企画で開発した箒をお客さんが『いいね』と言ってくれ、使ってくれることがとても嬉しい。この仕事が本当に楽しいんです」。「......でも、本当にきれいな箒を自分がつくれるようになるには、あと10年はかかると自覚しています」

基本をふまえたうえで、現代の道具として愛用されるための細かな工夫が重ねられている。素材の性質、箒そのものの性質をきちんと把握しているから、開発されるものには無理がない。そのうえで、さらなる美しさに心を配る制作の現場に出会うことができた。

身近な道具として知っていたつもりの箒も知らないことばかりだった......そう思いながら、改めて箒の「顔」を眺めてみる。しっかりと束ねたうえで、絹糸を使っての綴じ方そのものの醍醐味も知る。使い勝手と美しさとの双方を探り続ける努力が、その1本1本から伝わってきた。

文:川上典李子

髙倉清勝さんを招いたトークを7月に開催します。詳細はこちらでご確認ください。

トーク「『テマヒマ』の未来―うけつぐ世代」

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

青森取材から戻った翌週、息つく暇なく今度は秋田県へ向かった。なにせ「東北の保存食」をテーマに掲げる展示計画。取材先は山あいの集落などが多い上に、時季はすでに冬将軍の足音がすぐ傍で聞こえてくる12月だ。豪雪に見舞われる前に多くのポイントを回って、より豊富な素材を集めるのが取材班の仕事。私たちは東北各県を北から徐々に南下する計画を立てて、リサーチと現場取材を進めた。

ところで、取材班が各地で必ず立ち寄った場所がある。旬の食材の宝庫、朝市だ。風土や旬が薄れゆく昨今とはいえ、朝市には暮らしの息づかいが立ち現れる。人々が長い時間のなかで培った風土が凝縮する。地元の人びとと挨拶を交わし、手作りの漬け物や餅菓子をその場で食べてみると、資料からは伺い知ることのできない、東北の生き生きとした食地図を、五感で確かめているような実感があった。

秋田県で訪れた鹿角(かづの)市の朝市も、山村とは思えない賑わいだった。案内してくださったかづの商工会の藤原秀比古さんによると、約400年前、江戸時代初期から連綿と続いていると言う。津軽街道の宿場町として、さらに鉱山による隆盛が豪商をうんだ鹿角には、雁木(がんぎ)造りと呼ばれる、雪国特有のアーケード様式の町家が街道沿いに軒を連ねた。朝市は往時を彷彿とさせるような雁木造りの建物で、いまも毎月3と8のつく日に開かれている。

在来野菜、多様な雑穀、珍味あり。ここではマタギが熊の胆を売っているのも発見(!)。朝市散策は宝探しのような心地だ。

江戸時代、南部藩によって統治されていた鹿角に残る豪奢な商家。

市民が町に誇りを持ち、その文化を後世に伝えようとしている鹿角。近くの資料館では、朝早くから囲炉裏に炭火が入り、きりたんぽが香ばしい香りを漂わせていた。秋田といえば、きりたんぽ。そしてここ鹿角は、きりたんぽ発祥の地なのだ。

商工会の藤原さんが紹介してくださった「柳田きりたんぽ店」を訪ねると、コンベアーに乗って焼成機の中に入っていくきりたんぽが目に飛び込んできた。

奥に広がる小学校の教室ほどの工房を見回すと、至るところから湯気が上っている。「どうぞ中へ」と導かれていくと、エプロン姿の女性たちが5〜6名で、きりたんぽづくりにいそしんでいた

ひときわ大きな湯気と、炊きたてのごはんの甘い香りのなか、炊飯釜から移したごはんが人から人へ手渡されていきながら、すこしずつ形を変えていく。炊きたてのごはんを半づきにする人、1本あたりの分量に分ける人、串に握りつける人。よどみなく流れていく作業のところどころで、女性たちの手が一瞬止まる。それは、手が覚えた重さや堅さに叶っているかどうかを確める間合いだった。わずか数グラムの違いを感じ取り、手元のごはんで補っていく。つやつやと見事なたんぽを、次々にこしらえるベテラン女性の手元に目が釘付けになっていると、「やってみますか」と声をかけられた。

杉串に半分潰したごはんを握りつける。ただそれだけのことながら、難しい。ごはんを握ると、熱さで厚みを忘れてしまう。この手の動き、手の平と指先を一体にするこの感覚は、いつぶりのことだろう。私たちの不格好なたんぽのおかげで、すっかり場が和んでしまった。

店では昭和43年頃まで全てのたんぽを炭火で焼いていたが、現在は毎日2100本ほどのたんぽをつくるため、一部、機械も導入している。しかし要となる握りつける行程は、手作業のみだ。「震災のときにね、ああやっぱり、と思ったんですよ」と柳田さんが続ける。「機械が止まってしまっても、手が覚えていれば再現できるでしょう?手づくりを続けることで、次に繋がるんです」。

他の郷土食、保存食と同様、きりたんぽもまた、家庭でつくられることが少なくなったと柳田さんは言う。いま、郷土の味の担い手は、徐々に専門店や専門家へと移っている。商品はまた、食文化継承のひとつの形でもある。昔、田植えや家造りなど、協同作業によって農や住の営みを支えた「結い」という仕組みが、地域や専門家が手を結び合うことで、固有の文化を風化させないための仕組みに形を変え、現代から未来に引き継がれていこうとしていた。

ちょうど東京の企画会議では「東北らしさとはなにか」そして「商品か、それとも家庭料理か」という論点に糸口が見つけられないままになっていた。答えは現場にある。その言葉をしみじみと痛感した。そしてこれを契機に、食チームの取材の軸足が定まっていったのだった。

取材を終えると、柳田さんが味噌たんぽをご馳走してくださった。焼きたてのたんぽに、ほたほたと甘味噌をつける。ほおばったその味に、「お母さん」と呼んでみたくなるようなやさしさがあった。あと3本は食べられたなぁ。

文:奥村文絵

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメントがスタート。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

21_21 DESIGN SIGHTの月例ディレクターズ会議で、三宅一生、佐藤 卓、深澤直人と企画について話しあったのは、昨年秋。私たちが注目したのは、食材や素材の準備に始まる、ものづくりの「時間」。さらには、食の保存方法に込められた知恵、ものづくりの過程における工夫について。

キーワードを「テマヒマ」に決め、皆で「よし、これだ!」と気持をひとつにしたものの、何をどう展示するか、具体的な構成は、東北へのリサーチの旅と同時に考え、組み立てなくてはならない。さて、着地点はどうなる?! 今回もまた、ドキドキする(良い意味で、です)展覧会準備が始まった。

「食」と「住」の2チームを結成し、私は「住」のリサーチに参加。深澤と話をし、取材の軸を考えた。各地の素材を活かしながら長年つくられてきた生活の道具、生活の品々の現状を知ること。生活に浸透しているものを「テマヒマ」の視点から見つめてみる。効率が優先されてきた現代社会で、なぜそれがつくり続けられているのかを考えること。

まずは、東北6県のものづくりに関して図書館の蔵書で勉強すること1週間。とはいえこれは基礎知識にすぎない。本当に大切なのは、旅先で出会う人々やもの、直接聞く言葉、仕事場の空気や音や匂い、路地に隠れているものだったりするのだから。

東北地方の地図を手に、まずは青森に向かった。昨年夏の「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生」でも協力くださったtecoLLC.の立木祥一郎さんにも再会でき、情報交換をさせていただく。地元の皆さんの温かな協力に支えられていることに改めて感謝しながらのリサーチ開始だ。

この日、青森駅前で最初に目に入ってきたのが、りんごの販売風景だった。私たちも製作現場を訪ねる予定にしていた「りんご箱」。売店の横から裏手にまわってみると、予想通りに空の木箱が積み重ねられていた。

整然と積み重ねられた箱の美しいこと。箱を運搬する台車も味がある。そうそう、と膝を打つ思い。つくられたものの魅力はもちろん、それをつくる道具や周辺の品々からも、人々の生活と道具との関係を知ることができる。

日本国内のりんご生産量の約半分を占め、日本一の生産量を誇る青森県のりんご栽培。はじまりは、明治8年(1875年)、わずか3本の輸入苗木からだった。人々の工夫と努力によって、この地のりんご栽培は発展を遂げ、いまに至る。

その発展を支える道具のひとつが、テマヒマ展でも紹介している津軽型の「りんご剪定鋏」。西洋型の枝切り鋏をもとに、握りのふくらみ、刃のカーブ、大きさなどを改良し、長く使っていても手や腕が疲れない。りんごの生産性を高めた大切な道具だ。

この「りんご剪定鋏」をはじめ、りんごの樹の剪定時に人々に愛用されてきた「ボッコ靴」や「りんご箱」についてはすでに本サイトの「深澤直人、東北へ」でご覧いただいた通り。私にとっても初めて訪ねる場所ばかりだった。

私たちが他にお会いできたのは、「りんご手かご」をつくる弘前市の三上幸男さん。

訪ねたのは、弘前市の中心地から北西に位置し、りんごの一大産地である岩木山のふもと。仕事場は自宅に続くかたちで設けられていた(今回訪ねた方々の仕事場は、自宅の一角に設けられていることが多い)。2階ベランダには干し柿が下がっていた。庭の一角に飾りとして津軽びいどろの浮き球が置かれているところにも、青森らしさを感じた。

「りんご手かご」の素材は地元でとれるネマガリダケだ。竹と言っても笹の一種なので、細い。「ネマガリダケの竹の子、おいしいんですよ」という立木さんの言葉も私の頭にずっとあったのだけれど(笑)、こちらはまた次の機会に......。

細く割った竹を、かごの底の部分から編んでいく。六ツ目編みという伝統的な手法。持ち手は太く、しっかりしている。

「21歳からつくっている」。「昭和5年生まれで、いま81歳」(昨年の取材時)。

三上さんはポツリポツリと語ってくれる。本当はもっと時間をかけて、じっくり話をうかがいたい。部屋の隅に一日座って、その作業を見ていられたらとも強く思う。自分たちの滞在時間に限りがあることに歯がゆい思いをしながら、時間の許すかぎり、力強く細やかな手の動きを眺めさせていただいた。

「趣味は愛車で全国をひとり旅すること」「道の駅で休憩しながら」「クルマを買い替えたから、次の旅行が楽しみだ」。時おり話をしてくれながら、手元の動きが中断することはない。三上さんの向かいでは、奥様が黙々と作業を続けている。

三上さんの手を見せていただいた。ネマガリダケの性質を把握したうえで、編み、曲げ、かごに形づくる作業を60年以上行なってきた手だ。「自分の楽しみのためにも、手かごをつくっている」とも語ってくれた。

プラスチックを始め、様々な素材が開発され、日常の道具に使われるようになったけれど、変わらずこの手かごを使い続けるりんご農家がいる。腕に負担がかからない竹の重さ。それでいて丈夫、収穫したりんごの重みをしっかり支える。

長く使い続けられるのには、理由があるのだ。「竹はしなやかだから、りんごの肌が傷まない」と三上さん。弘前に滞在中、「これじゃないとだめ、という農家がたくさんいる」との話も耳にした。手塩にかけて育てたりんごの、待ちに待った収穫時に、農家が信頼を寄せる大切な手かご。津軽の暮らしを支えてきた道具といってよい。

そう、こうして長くつくり続けられている品々は、使う人々との信頼関係も教えてくれる。テマヒマをかけた道具づくりの一方には、その品を長く、大切に使い続ける人々の存在がある。これは、その後、各県を訪ねるほどに強く感じたことでもある。

文:川上典李子

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメントがスタート。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

11月の終わり。東北新幹線「はやて15号」で八戸駅に降り立ち、初めて青森の空気を吸った。ピリリと澄んだ冷気と、今にも雪が降り出しそうな厚い雲。リサーチはまだ始まったばかりだ。この先に待ち受ける酷寒の里山を想像して、思わず身震いをしつつ、目的地である青森県三戸郡南部町へ、車は南西に向かって走る。

東北には菊を食べる文化がある。なかでも山形県の食用菊「もってのほか」が有名で、さっと茹でて酢の物などにして食すのだが、ここ南部町では保存できるよう、菊の色香を閉じ込めて「干し菊」にするという。その作り手である株式会社 東農園の代表、東牧人さんを訪ねると、熟れたリンゴが出迎えてくれた。

果樹栽培と加工を手がける傍ら、先代から干し菊づくりを引き継いだ東さんから、「もう少し早く来れたらよかったなぁ。」とのご挨拶。というのも、11月初めには最後の収穫と加工が終わってしまうのだ。都会の「旬」が、食卓を彩るご馳走のひとつでも、ここ産地の「旬」は自然の営みであり、巻き戻せない暮らしの歳時記。展覧会リサーチは、その後も常に「旬」との追いかけっこになった。

製法を写真で説明していただく。

東さんが作った「干し菊」を見せてもらった。太陽の陽射しを集めたような鮮やかな黄色に思わず声が出た。収穫してすぐに加工しないと、この色は保てないという。長く雪に閉ざされ、ひと昔前までは冬季の食材が限られた東北。保存食中心の暮らしのなかで、干し菊の色香はどれほど食卓を明るくし、食欲をそそったことだろう。

「干し菊づくりは、試行錯誤の連続だったよ」という言葉通り、加工場には長年の創意工夫が積み重なっていた。赤煉瓦製の乾燥庫は、元々リンゴを保管するための小屋だ。

蒸した菊を乾燥させるための網が積み重なる。一度に仕込む量が多いため、網の数も相当数にのぼる。

東さんが、干す前の菊をご馳走してくださった。「僕は、これが大好物なんだ。」蒸しただけの菊を、醤油をつけていただくと、花とは思えないほどの旨味、シャキシャキと立体的な歯ごたえ、甘い香り。驚きです、東さん。一品料理としても満足できますね、これは。

南部町の干し菊の材料は、食用菊の中でも最高級の「阿房宮」。東さんはその栽培から手がけ、なるべく農薬を使わずに育てている。収穫後の圃場へ連れていっていただくと、来年に向けて、すでに畑の手入れが始まっていた。

花の部分だけを丁寧に摘み取られた阿房宮。満開の時季には、この畑が一面、大輪の黄色い花で埋め尽くされることを想像すると圧巻だ。

東さんに依れば、干し菊をつくる生産者は減る一方だという。栽培から加工まで、全てが手作業で人手を要する一方、決して高く売れるものではない。だからこそ、作り続けるのには信念が必要になる。「でもね、こんなにおいしいものをなくす訳にはいかない。これは南部の文化だから。」土地に生まれ、土地を引き継ぐ。東さんの言葉と節くれ立った大きな手に、覚悟のような思いがにじみ出ていた。写真下は西部裕介による撮影の様子。

翌朝、むつ市内の朝市を散策してみると、生の食用菊が並んでいた。ここは南部町から北へ約120km、下北半島の付け根にあたる。新鮮で豊富な食材が簡単に手に入る時代のなかで、手間ひまをかけて干し菊を作り続けることとは...。「文化を繋ぎたい」という東さんの言葉が、再び心にずんと響いた。そうだ。展覧会で伝えるべきものが、少し見えた気がした。

文:奥村文絵

現在、目黒区駒場の日本民藝館では、特別展「東北の工芸と棟方志功」が開催されています。本展では、東北地方の堅実な暮らしの中から生まれた丹念な手技による諸工芸品の数々が、青森の生んだ世界的な版画家 棟方志功が故郷東北への祈りを込めて制作した版画作品とともに展示されています。いずれの作品にも、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」の展示作品に通じる、力強さと美しさが宿っています。ぜひあわせてご覧ください。6月10日(日)まで、月曜休館。

日本民藝館ウェブサイト http://www.mingeikan.or.jp/

2012年4月28日、本展 学術協力の岸本誠司を迎え、ディレクターの佐藤 卓、深澤直人、企画協力の奥村文絵、川上典李子とともに、オープニングトークが行なわれました。

今回のトークは「東北の『時間』」と題して、はじめに岸本より民俗学的な立場から東北の生活と文化について紹介。日頃のフィールドワークで全国各地を訪れている岸本が、実際に見聞きした東北の海や川、仕事や住まい、特徴的な食べ物などを画像スライドとともに解説しました。「テマヒマ展では、東北の等身大の日常を見てもらえると思う」と岸本。

トーク後半は佐藤や深澤、奥村、川上を交え座談会がスタート。現地を見ないことにはつくれなかったという本展。当初「東北をあまりにも知らない、入り口に立っている気分だった。デザインは本来何ができるのか、合理主義の今何を大切にしなければいけないのかを考えた」という佐藤。震災をきっかけに企画された本展だが、深澤は「人に売るためにつくり始めたのではなく、彼らが生きるためにつくり始めたものたちにフォーカスした。直接的な行動ではないけれども、21_21の視点でできることから始めた」と語ります。佐藤、深澤を筆頭とした企画チームの中で、当初、展覧会の方向性を悩んだことや、リサーチのなかで出会った風景など、様々な話題が飛び交いました。

合理性ばかりが追求される現代、東北にはまだ残る「繰り返し」の文化をテーマに据えることで、展覧会の見せ方の方向性が決まったといいます。会場には映像や写真とともに繰り返しつくられてきた保存食や、日用品の数々が並び、展覧会のポスターデザインなどのグラフィックをはじめ、会場構成などにも「繰り返し」が生きています。

「東北の"テマヒマ"にデザインや生活の根っこともいうべき面があることを感じ、引き続き、それを探っていきたい。まずは展覧会の形で提案をして、多くの方と意見が交換できれば」と川上は今後の展開を示唆。奥村は「食文化を、日々の道具とともにどのように継承していけるかという課題を、わくわくした気持ちとともに会場から持ち帰ってほしい」と締めくくりました。 質疑応答の時間も積極的に手が挙がり、最後まで熱のある充実した時間となりました。

明日より、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」が開催されます。

佐藤 卓、深澤直人をはじめとしたリサーチチームが足繁く通い、集めた東北の品々。デザインの視点から展示された東北のテマヒマかけたものづくりを、どうぞお楽しみください。

トム・ヴィンセント、山中有による映像作品や西部裕介撮影の撮りおろし写真もお見逃しなく!

Photo: Yusuke Nishibe

20数年に及び、ISSEY MIYAKEとともに「プリーツ」をつくり続けている白石ポリテックス工業より国分米夫、プリーツの開発にも携わる三宅デザイン事務所 企画開発長の山本幸子を迎えました。

シンプルで、軽い、動きやすい衣服を求めて、出来たのが「製品プリーツ」。一般的には、プリーツをかけてから縫製を行なうプリーツの衣服を、ISSEY MIYAKEでは縫製した製品に1点1点プリーツの加工を施しています。通常140℃で行なう加工も、ISSEY MIYAKEでは190~197℃の間をその都度調整しています。プリーツをつくりたいと思った際に、山本は多くの企業を見ましたが、中でも熱心な姿勢を見せてくれた白石ポリテックス工業でした。山本からの注文に「負けずについていこう!」とバトルも辞さない姿勢だったと国分。開発の途中で高額の機械が壊れても、「できないとは言いたくない」という真摯な姿勢で、ものづくりを行なってきました。機械的なことと、デザイン的なことがお互いを補い合い、ひとつひとつの製品が生まれたといいます。

トークの後半では白石ポリテックス工業とISSEY MIYAKEが手がけたさまざまなプリーツの工程について、映像や実物をもって紹介。実際に使用されている型紙も参加者で回覧しました。参加者との質疑応答が終わると、最後にはプリーツに欠かせない手さばきの実演も披露。実際に加工されたプリーツ製品が参加者のお土産となるサプライズに、会場は大いに盛り上がりました。

司会を務めた21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターの川上典李子は「機械が導入された工場とはいえ、関わるスタッフの手さばきが重要。また、手作業の"味つけ"に工夫が凝らされており、こうした緻密さが、結果として世界に注目されるクオリティに結実している」と締めくくりました。

巨匠 前川国男の最初と最後の建築が現存する青森県弘前市から、弘前こぎん研究所代表の成田貞治によるトーク。

寒く綿花の育たない青森では、綿は江戸や京などから入ってくる貴重品で農民や平民には手の届かないものだったそう。地域に自生する麻でつくる服に、補強や保温を目的に綿糸を刺したのがこぎん刺しの原点です。

現在のようにグラフのなかった時代、すべて口承で伝えられたというこぎん刺し。少しずつ模様を発展させ結果的に「用の美」を実現した津軽の美的感覚には、民芸運動を牽引した柳 宗悦も感嘆したといいます。

明治に入り汽車で東京から大量に入るプリント服に押され、一時は衰退の一途をたどったこぎん刺し。柳によって手仕事の大切さが再認識され、現在の弘前こぎん研究所につながる活動が始められました。

トーク後半では、実際のこぎん刺し作品を手に取りながら三縞、東、西の三大こぎん刺しの特徴を解説。

最後に、柳 宗悦の言葉が読み上げられました。

「醜い『こぎん』はない。一枚とてない。捜しても無理である。(中略)別に秘密はない。法則に従順だからだと『こぎん』は答へる。此(こ)の答へよりはつきりしたものはない」。「名も無い津軽の女達よ、よくこれほどのものを遺してくれた」。

司会の川上典李子は、「こぎん刺しには、布の織り目に対して奇数の目をひろって刺すという変わらぬ法則がある。だからこそつくり手の創造力が生きてくる」と添えました。

学校の授業などを通した子どもたちのこぎん刺し体験や、名刺入れやゲームをはじめとした現代生活に則したこぎん刺しの探求など、こぎん刺しを次の時代につなげる弘前こぎん研究所の様々な活動も紹介されました。

岩手県でホームスパンや真綿を営む中村工房の中村博行と、1970年代よりISSEY MIYAKEの素材づくりに関わってきた皆川魔鬼子が、恊働した仕事と、それぞれのものづくりについて語りました。

1971年に三宅が掲げた「日本発の作業着、ジーンズに替わる衣服が作りたい」というテーマのもと、皆川は全国で素材のリサーチを始めました。中でも東北には、強くて、丈夫な素材が数多く存在したことに驚き、その後雑誌の記事をきっかけに中村工房のホームスパンに出会いました。素材づくりの人間にとって「ホームスパンは憧れ」だったといいます。

岩手県盛岡市にホームスパンの工房を構える中村は3代目。明治時代に日本各地に広まったホームスパンは「手紡ぎ」という意味で、岩手県は全国で 90%のシェアを誇ります。かつては草木染めも積極的に取り組んでいましたが、現在は化学染料も使用し、カラフルなマフラーなどを制作しています。

1972年、初めて中村工房を訪れた皆川は、当時他とは違う草木染めの「濃い」色に驚きました。「自然で力強い、深みのある色」と表現した中村工房の草木染めの秘密は、素材を生のまま染めに使用すること。ドライで使用することが主流な草木染めですが、よもぎやくるみの樹の皮を乾燥させず、また量も多く使用することで中村は濃い色を出していたといいます。

他にも段染めを行なったシルクのリボン織ストールや、板に釘を打ってその人に合わせて編むベストなどを実物とともに紹介。次々と登場するISSEY MIYAKEと中村工房の仕事と、当時を思わせる中村と皆川の温かいやりとりに、会場は大きく盛り上がりました。

最後にはそれぞれ将来の展望を語りました。中村は「その時代に合ったものを作り続けたい、エイやマントのようなストールも面白いかもしれない」。皆川は、デザインより早く動かなければいけなかった素材開発の立場として、「小さくても新しい技術やものを見つけていきたい。東北に根付く暦にあったものづくりを見習いたい」と語りました。

トーク終了後には中村工房4代目中村和正による糸紡ぎの実演も行なわれました。目の前で行なわれるホームスパンの一工程に、多くの人々が釘付けになりました。

日本の原始布や古代織物の復元と存続に取り組み、資料などを展示する「原始布・古代織参考館」を運営する山村洋子を迎え、21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターの川上典李子を司会に、トークは始まりました。

元を辿れば山形県米沢で織物業を営んでいた山村の父が、先人の手技に魅了され、全国の織物や原始布について研究を始めたのが、きっかけとなり、原始布・古代織参考館が開館しました。施設内では、先人たちの衣服や、編衣(あんぎん)、シナ布、楮布(こうぞふ)など古代の布をはじめ、紡織機など今ではなかなかみれない道具たちを所蔵しています。本企画リサーチの際に撮影した施設の画像を見ながら、山村が心掛ける生活のしつらえや、東北に息づく自然に対する感謝などを語りました。

1枚の布を仕上げるのに「気が遠くなる」ような作業が必要だという原始布。トーク後半にはシナ布の工程を追ったドキュメンタリー映像も流れ、梅雨時のシナの木皮収穫より機織りを始める冬まで、織りに至るまでには多くの手間がかかることも紹介しました。

次世代への継承を模索中の山村は、素晴らしい手仕事には、神が宿るような何かがあるといいます。親から子へ伝わっていった歴史のように、木や草の生命力を感じるものづくりをそのまま伝えることで心が豊かにやっていけるのでは、と提案。 川上は、本企画が精神的に豊かであるためのものづくりをどうやって繋いでいくか、一緒に考えていく機会になれば、と締めくくりました。

暮らしの中で息づいてきた南部裂織の歴史を、青森県十和田市にある南部裂織保存会の指導者である澤頭ユミ子と、十和田市現代美術館の特任館長、小林ベイカー央子が語りました。

南部裂織は、東北地方で綿が育たず、木綿が大変貴重だった約200年前に生まれたと考えられています。縦に木綿の糸を、横に古い布を手で裂いた"ヌキ"と呼ばれる材料を用い、自分自身と機が一体となって織る「裂織」。そこには、手に入った物を大事に使う、南部地方の人々の心が込められています。装飾品ではなく、「こたつ掛け」という、寒い地方では生活に欠かせない日用品が、南部地方における「裂織」の文化を、現代に伝えてきたといいます。

トーク後半では、現代アーティスト、草間弥生とのコラボレーション作品や、20代、40代、60代の3世代の女性が集まり今までにない裂織の世界の表現を試みる「3Gプロジェクト」など、裂織を現代の私たちの生活や次の時代につなげる、精力的な活動も紹介されました。

トーク終了後には、会場に展示中の機を用いた裂織の実演。澤頭の丁寧な解説に聞き入る来場者が、後を絶ちませんでした。

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展への道 第5回

本展のもう一つの柱が、巨匠エットレ・ソットサスさんの世界初公開、アートピース「カチナ」シリーズです。今回は、カチナを巡るお話をいたします。

カチナって?

「カチナ」は、ネイティブアメリカンが信仰する超自然的な存在=精霊で、カチナドールはそれをかたどったもの。先住民族のグループによってさまざまな表現があって、現在ではアートとしても高く評価されています。人々の想像力を駆り立てるカチナドールは、ソットサスにその魅力を伝えたアメリカのデザイナー ジョージ・ネルソン(1908-1986)他、日本ではアーティストの猪熊弦一郎(1902-1993)など、多くのアーティストを魅了しました。

ソットサスは「カチナは、超自然的な存在でもあるが、かといって神でもないし、人間でもない。それは、未知なる者の魂、未知なるすべてのものの魂だ。それは、天空やつぼみの精霊であったり、あるいは怪物翁やトカゲの魂・・・」と語っていますが、私も、偶然、カチナドールと出会っていました。数年前に友人と3人でアリゾナ州を旅行していた折、フェニックスにあるネイティブアメリカンのアートで名高い「Heard Museum」を訪問していたのです。アリゾナやニューメキシコなど彼らが暮らす地域を旅していた経験も、ソットサスのメッセージを理解する手掛かりとなり、あるいはイメージが五感を通して追体験でき、本展をまとめるうえで大きな助けとなりました。ソットサスは「人生、生命というものは感覚中心のもの。われわれが何かを知る上では、触ったり、見たり、聞いたり、という五感による知覚のほうが大きい」と言っていますが、確かにうなずけます。私が撮影してきた「精霊の住む原野」を少しだけ、おすそ分けしましょう。

ネイティブアメリカンが暮らすカチナドールの故郷

ネイティブアメリカンが暮らすカチナドールの故郷「カチナ」制作現場

今回のカチナシリーズは、ソットサスが最晩年に描いたスケッチをもとに、ベルギーのギャラリー・ムルマンのプロデュースにより、フランス・マルセイユの手吹きガラス工房「シルヴァ」にて製作されたもの。世界初公開です。シルヴァはソットサス作品を多く手がけており、人間味豊かで愛にあふれたソットサスの世界観を再現できる高度な技術を持った工房です。