contents

2011年9月 (16)

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。現在発売中のpen(No.299)にてご紹介いただきました。

pen no.299

2011年9月15日発売

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。現在発売中のCOMMERCIAL PHOTO 10月号にてご紹介いただきました。

COMMERCIAL PHOTO

2011年9月15日発売

2011年9月23日に行われた、写真家の操上和美と映像作家・映画監督・演出家の中野裕之によるトーク「操上和美さんに聞いてみたかった」の動画をご覧頂けます。

2011年9月17日に行われた、クリエイティブディレクター・フォトグラファーのティエンとジャーナリストの生駒芳子によるトーク「アーヴィング・ペンとの仕事 by Tyen」の動画をご覧頂けます。

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。

衝撃を受けて西アフリカまで訪ねていった、ダオメの写真

────ペンさんの写真との出合いを教えてください。

5、6年前だったと思うんですが、駒場東大前の日本民藝館で三宅一生さんが企画したアーヴィング・ペンの『ダオメ』という写真展(編集者注:「ダオメ Dahomey 1967:Photographs by Irving Penn」2004年、日本民藝館)がきっかけでした。ペンは、ファッション写真でよく知られていますが、その一方で、彼の写真は民俗学や文化人類学のフィールドとも親和性が高い。で、僕とペンをつなげたのは、当時のダオメ王国で撮影された彼の写真群だったんです。

ダオメ王国はもう存在せず、現在はベナン共和国という名前に変わっています。西アフリカにある小さな国で、ブードゥー教の発祥地としても知られており、特殊な儀式や祭礼が多く残っている。ペンは、フランスのヴォーグ誌の撮影で当時のダオメ王国に行き、洗練されたポートレートをいくつも残しました。しかし、その一方で、個人的な作品としてファッション以外の写真もかなりたくさん撮っているんです。

──ダオメの写真の中で石川さんの印象に残ったものは?

レグバの写真ですね。レグバはお地蔵さんのような存在で、今でもベナンの街角や街中のいたるところにあります。日本にあるようなツルツルの顔をしたお地蔵さんとは異なり、鳥の血や卵の黄身などが顔面に塗りたくられていたりする。ビジュアル的にはものすごくインパクトのある、とにかく存在感のある像なんですね。地元では、いいこともすれば悪いこともするトリックスターとして、市井の人々に愛されているんですが、決して可愛らしい像ではない。そんな像に美を見出した、ペンの眼をぼくは非常に信頼しています。

美醜というのは表裏一体であって、レグバのような奇妙な存在は、醜さのなかにどこか突き抜けた美しさを持っている。近寄りがたいけど、親しみも内包している。それは、とても衝撃的な写真展でした。ファッションの第一線で写真を撮りながら、レグバのようなものに美を見出していたペンの、世界に対する姿勢にはとても共感します。ぼくはその展覧会のレグバの写真に衝撃を受けすぎて、ベナン共和国まで行ってしまいました(笑)。僕の『ヴァナキュラー』という写真集にはベナンで撮影した写真が多く収録されていますが、あれはペンに捧げたようなものです。

──石川さんの最近のお仕事を教えてください。

SCAI THE BATH HOUSEというギャラリーで新作による個展「8848」が10月22日(土)まで開催中です。これは3月末から5月にかけて登ったエベレストで撮影した写真を展示しています。あと、そのエベレスト登山の記録を『For Everest ちょっと世界のてっぺんまで』という一冊の本にまとめました。併せてご覧いただけたらうれしいです。

(聞き手:上條桂子)

2011年9月30日に21_21 DESIGN SIGHTで開催された展覧会関連プログラムに石川直樹が出演しました。

トークの様子は動画でお楽しみいただけます。

トーク「アーヴィング・ペンとヴァナキュラー」の動画を見る

石川直樹 Naoki Ishikawa

写真家

1977年東京生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。

2000年、Pole to Poleプロジェクトに参加して北極から南極を人力踏破、2001年、七大陸最高峰登頂を達成。人類学、民俗学などの領域に関心をもち、行為の経験としての移動、旅などをテーマに作品を発表し続けている。2008年、写真集『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)により、日本写真協会新人賞、講談社出版文化賞。2011年、『CORONA』(青土社)にて第30回土門拳賞を受賞した。著書に『全ての装備を知恵に置き換えること』(集英社)、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)ほか多数。今春、10年ぶりにエベレスト再登頂に成功し、その記録をまとめた『for Everest ちょっと世界のてっぺんまで』(リトルモア)を出版。

「8848」より

「8848」よりいよいよ明日から開催の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展がTIME.comにて紹介されました。

http://www.time.com/time/travel/article/0,31542,2093170,00.html

2011年9月14日更新

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。本展ディレクターの北村みどりが語る展覧会の背景とその魅力を、3日連続でお届けします。

「見る」ことが紡ぎ出す対話

このようにして撮影された写真は250点を超える。写真集『アーヴィング・ペン 三宅一生の仕事への視点』(日本版は求龍堂、1999年)をめくっていると、すべての写真が同じテンションで撮影されていることに驚かされる。

「今回の展覧会で大型スクリーンに投影するための写真を選んでいて、改めてペンさんの仕事は普遍的だと思いました。13年間、緊張感が変わらなくて、まるですべてを一度に撮ったようです」

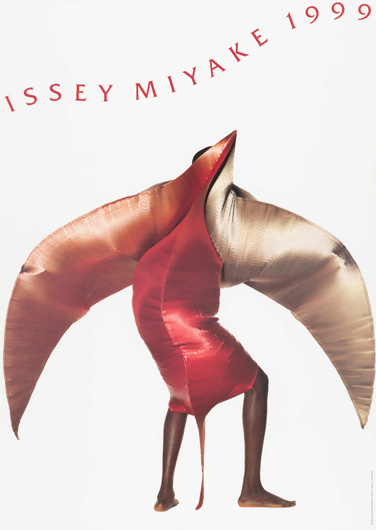

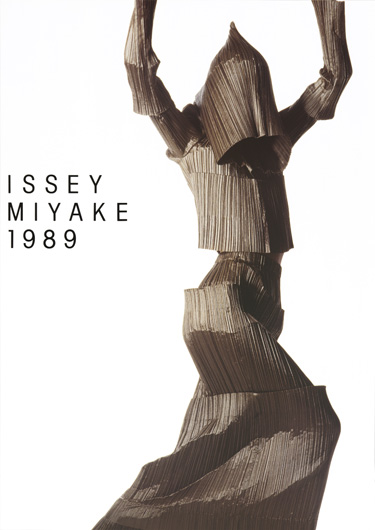

写真:アーヴィング・ペン、ポスターデザイン・タイポグラフィ:田中一光

Photograph copyright by The Irving Penn Foundation

写真:アーヴィング・ペン、ポスターデザイン・タイポグラフィ:田中一光

Photograph copyright by The Irving Penn Foundation

写真:アーヴィング・ペン、ポスターデザイン・タイポグラフィ:田中一光

Photograph copyright by The Irving Penn Foundation

ファッションにせよ、ポートレート、また静物にせよ、写真史や美術史の先行する仕事を踏まえた上で、そこに独創的な演出を加えて昇華させるのがペンの仕事の眼目だ。作品には常に同時代の感覚が織り込まれ、さらにユーモアというスパイスが奥の方で効いている。このシリーズにもそんな彼らしさはじゅうぶんに盛り込まれている。あるいはそれ以上に、ファッション写真という枠を超え、三宅の服をまとったモデルがまるで未来からやってきた新しい生命体に見えてくるほど、パワフルである。

「ペンさんはいつも、私が持ち込む服をわくわくしてお待ちになっていらした。それはミーティングテーブル越しに伝わってきました。海を隔てて、撮影された写真を待っている三宅も同じ気持ちをもっていた。ただ、三宅にとってもペンさんは偉大ですから、もしかしたら『撮りたい服がない』と言われてしまうのではないかという気持ちもあったはず。ドキドキしながら試験の結果を待つようなところはあったと思います」

三宅は毎回、ニューヨークから届く写真を見る。新しい解釈に驚き、感動し、それを次のコレクションのための原動力としていった。

「デザイナーには、自分の表現したいことがはっきりわかっているものです。毎回のコレクションがデザイナーにとっては命。そこで発表したものが歴史に残るのですから、違う解釈をされるのは怖ろしいことだという思いがある。でも三宅は、ペンさんの表現を受け入れました。新しい解釈は、次へのイマジネーションに繋がったのです」

「見る」という行為のみで続いていく豊かな対話。250点の写真は、その奇跡のようなコミュニケーションの結晶と言えるだろう。ふたりのマエストロの協働を支えたのは、撮影現場の結束力だった。

「ヘアのジョン・サハーグは超売れっ子でしたが、この撮影の時には『イエス、ミスター・ペン』とだけ言って、すべてペンさんの指示どおりに仕事をしていました。ティエンも、パルファン・クリスチャン・ディオールのカラーパレットを全て作った世界一のクリエイティブディレクターでフォトグラファーなのに、山のようなメイク道具をひとりで持ち込んできた。スタジオにいたスタッフは全員、初心に戻る気持ちで仕事に臨んでいました。私も、パリコレクションのテーマなどは断ち切って服に向き合うようにしました。三宅はこう言っていましたとか、そのようなことは一切話さなかった。コレクションの時と同じように撮っても、三宅が喜ばないことはわかっていましたから。ペンさんと三宅の暗黙のコミュニケーションを、私たち3人もいつのまにかしていたんですね。自分を一切出さず、全員が同じレベルの意識をもっていた。本当に、特別な撮影だったのです」

撮影に関わったスタッフ全員が、ペンの作品を作り上げるために一丸となったのだ。彼らにとってそれは労働(labor)ではなく、仕事(work)なのだった。

三宅は撮影には立ち会わなかったが、ニューヨークを訪れる度に、北村と金井を交えてペンと食事をともにしていたという。

「このシリーズが終わった後も何度もご一緒しましたが、ペンさんはいつも『イッセイの仕事はアンフォゲッタブルだ』とおっしゃった。人生の中でも忘れられない撮影の時間だったと」

2009年、アーヴィング・ペンは92歳で亡くなった。生前はすべてを公開することができなかったこのシリーズを、展覧会というかたちで公開したい。追悼の思いとともに、いまこの仕事をみつめなおすことで得られる何かを、多くの人と共有できるのではないかという気持ちから、北村はこの展覧会の企画にとりかかった。オープニングを控えた今、準備はまさに佳境に入っている。

(文中敬称略)

構成・文:カワイイファクトリー|原田環+中山真理(クリエイティブ エディターズ ユニット)

vol. 1 ディレクターの横顔

vol. 2 撮影の一部始終

vol. 3 「見る」ことが紡ぎ出す対話

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。本展ディレクターの北村みどりが語る展覧会の背景とその魅力を、3日連続でお届けします。

撮影の一部始終

1917年生まれのアーヴィング・ペンの写真が、初めて『ヴォーグ』の表紙を飾ったのは1943年だ。これ以降、ファッション、ポートレート、静物写真を第一線で手がけてきた彼が、ISSEY MIYAKEの撮影を開始したときはすでに69歳、押しも押されぬ巨匠だった。

「いつだったか、撮影が終わり帰ろうとしたモデルが、履いてきた靴が見あたらないと言い出したことがありました。荷物に紛れ込んでしまったらしいのです。じっと聞いていらしたペンさんは、どこかに置いてあったご自分のスニーカーを差し出して、これを履いて帰りなさいとごく自然におっしゃった。そんな方なのです」

撮影には毎回おおまかなスケジュールがあった。

パリコレクションが終わり、服が東京のオフィスに戻ってきたところで、三宅と北村が撮影用の服を選ぶ。

「ペンさんがイメージを膨らませやすいだろうと思う服を選ぶようにしました。いくら素敵でも、フォルムが限定されるような服は持っていきませんでした。1回の撮影で撮るのは3、4カットですが、40セットほどを選び、ニューヨークにあるイッセイミヤケUSAのオフィスに送るのです」

そして北村はニューヨークに向かう。ペンとのミーティングまでにすべての服をラックに吊して完璧に準備をしておく。

ミーティングの日、ペンがオフィスを訪れるのは朝8時半。北村は準備した服を見せ、ペンのアンテナに触れたものがあると、待機しているモデルに着せていく。

「そうするとペンさんは、たとえば『その服はたしかに面白いけれど、ミドリ、脇にもっとボリュームをつけてくれないか』などとコメントされる。私は、困った、何もないけれどミニスカートを巻いてみようと考え、実際にやってみます。そうすると面白くなる。ペンさんはモデルにポーズを指示し、メイクアップやヘアはこうしようと、その場でヴィジュアルイメージが浮び、スケッチを描かれました。今回の展覧会では、そのスケッチも展示します」

お昼頃までにセレクションは終了、翌日からペン・スタジオで撮影が始まる。

「この撮影のメンバーは、ヘアはジョン・サハーグ、メイクアップはティエン、アイロンがけはセーディー・ホール、イッセイミヤケUSA代表の金井 純がコーディネーション、そしてスタイリングが私と、13年間不動でした。それは、とても稀なことです」

撮影は朝8時半から、全員で食べるランチをはさみ、18時に終了というスケジュールで、4 日間ほど続けられた。

撮影中、ペンのスタジオは音楽もなく、私語もなく、静けさに満ちていたと北村は言う。

「何かを落としたら全員がはっとするような静けさです。時おり聞こえるのは、ペンさんの指示とシャッターを切る音だけ。ぴんと張り詰めた空気が流れていました。今思うと、それはパリコレクションの準備中、三宅の周りに流れていた緊張感と同じものでした」

写真:アーヴィング・ペン、ポスターデザイン・タイポグラフィ:田中一光

Photograph copyright by The Irving Penn Foundation

写真:アーヴィング・ペン、ポスターデザイン・タイポグラフィ:田中一光

Photograph copyright by The Irving Penn Foundation

写真:アーヴィング・ペン、ポスターデザイン・タイポグラフィ:田中一光

Photograph copyright by The Irving Penn Foundation

13年続いた撮影のなかで、特に思い出深い服やエピソードはあるかと訊ねた質問に、北村は、ありませんと答えた。すべてに同じエネルギーを注いだからと。つまり、すべてが特別だったということだ。

「私なりの解釈ですが、ペンさんは単に写真を撮るというよりは、まず世界を作り、それをカメラに収めたのだと思います。メイクもヘアも皮膚の色もすべて作りあげ、ひとつの服で世界を完成させていった。撮影が進むにつれて、まるでオペラを見ているような気持ちになったのを思い出します。驚きの連続でした」

(文中敬称略)

構成・文:カワイイファクトリー|原田環+中山真理(クリエイティブ エディターズ ユニット)

vol. 1 ディレクターの横顔

vol. 2 撮影の一部始終

vol. 3 「見る」ことが紡ぎ出す対話

AERA STYLE MAGAZINE

2011年9月5日発売

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。現在発売中のcommons&senseにてご紹介いただきました。

commons&sense ISSUE41

2011年8月27日発売

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。現在発売中のソトコト10月号にてご紹介いただきました。

ソトコト10月号

2011年9月5日発売

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。本展ディレクターの北村みどりが語る展覧会の背景とその魅力を、3日連続でお届けします。

ディレクターの横顔

この展覧会のタイトルは何とも直球勝負である。

「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。

シンプルなタイトルには含みがある。とりわけ、Visual Dialogueという言葉には単なる写真展、単なる服の展覧会ではありませんよ、とほのめかしているような匂いというか、雰囲気が漂っている。

もちろん著名な写真家であるペンの作品は、展示される。東京で彼の仕事をまとまった規模で目にすることができるのは、1999年11月~2000年1月に東京都写真美術館で開催された回顧展「アーヴィング・ペン 全仕事」以来、2009年に彼が死去してからは初めてとなる。写真ファンにとっては待望の機会であり、予備知識なしで出かけても楽しめるのは確実だ。

けれども、この展覧会はあくまでも「二人の視覚的対話によって生み出された創造に焦点を当てるもの」である。だから、「視覚的対話」、すなわちVisual Dialogueとは何なのかを、そしてペンと三宅一生の関係を知っていれば、展覧会をより深く楽しめることは確かだ。

そんなわけで、この連載では、ディレクターの北村みどりに本展の背景に流れるストーリーを語ってもらうことで展覧会の魅力や見どころを探ってみようと思う。

その前に、北村みどりとはどんな人物なのか、そして彼女が展覧会ディレクターを務めることになった経緯から始めたい。

現在、三宅デザイン事務所の代表取締役社長であり、香水や時計などのプロダクトのクリエイティブ・ディレクションやプロデュースを手がける北村は、1976年にISSEY MIYAKEのアタッシェ・ドゥ・プレスに就任した。

「今でこそ、アタッシェ・ドゥ・プレスという仕事はファッションの世界では当たり前になりましたが、ブランドの総合的な広報・宣伝を担うこの仕事の存在を、当時の日本では誰も知らなかった。」

年2回のパリコレクションに同行し、広報に関わるあらゆる資料や印刷物を作り、さらに展覧会の立ち上げ、本の出版など、彼女は35年にわたって三宅一生のすべての活動に携わってきた。

1988年にパリで開催された「A-UN」展を境に、三宅の仕事は軽さと機能性を併せもつ新しい衣服の創造へと向かっていくことになるが、これに先立つように、アーヴィング・ペンと出会っている。1983年のことだ。

「三宅は学生時代からずっと、ペンさんの仕事を敬愛していましたが、『ヴォーグ』誌でペンさんが三宅の衣服を取り上げたことが、二人の交流のきっかけになりました。写真を見た三宅は「こんな見方ができるのか」と驚き、自分の服をペンさんに撮ってほしいと思うようになったのです」

三宅の夢は実現した。1987年の春夏コレクションから、ペンによるISSEY MIYAKEの服の撮影が開始されることになったのだ。

写真:アーヴィング・ペン、ポスターデザイン・タイポグラフィ:田中一光

Photograph copyright by The Irving Penn Foundation

写真:アーヴィング・ペン、ポスターデザイン・タイポグラフィ:田中一光

Photograph copyright by The Irving Penn Foundation

写真:アーヴィング・ペン、ポスターデザイン・タイポグラフィ:田中一光

Photograph copyright by The Irving Penn Foundation

驚くべきことに、13年にわたって続けられたこの撮影に、三宅は一度も立ち会っていない。

「三宅は自分が行ってはいけないと自らに課しました。そばにデザイナー自身がいては自由で創造的な仕事はやりにくいだろう、すべてをペンさんに任せようと。そこで、私がスタイリング担当としてすべての撮影に立ち会うことになりました」

また、ペンも一度もパリコレクションを見ていない。ニューヨークのペン・スタジオに北村が持ち込む服を見て説明をうけた上で、撮影する服を選んでいた。

服作りの段階から三宅の仕事をかたわらで支えていた北村は、ペンという写真家がまったく新しい視点からその服を解釈し、作品化する過程にも立ち会うという、とても重要な役割を担っていたわけだ。

「私の仕事は、ペンさんが撮りたいと思う服のフォルムを作ること。責任は、すべて私にあります。最初の頃は足が動かなくなるくらい緊張して撮影に臨みました」

(文中敬称略)

構成・文:カワイイファクトリー|原田環+中山真理(クリエイティブ エディターズ ユニット)

vol. 1 ディレクターの横顔

vol. 2 撮影の一部始終

vol. 3 「見る」ことが紡ぎ出す対話

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展。本展ディレクター、北村みどりのロングインタビューとペンの貴重な写真が、現在発売中のVOGUE JAPANにてご覧いただけます。

VOGUE JAPAN

2011年8月27日発売

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。

明朝体のような繊細で力強い表現

──中野さんがアーヴィング・ペンさんを好きになったきっかけを教えてください。

僕は古いヴォーグの写真がすごく好きで、最初に買った写真集がアーヴィング・ペンの作品集で、一番影響を受けている人だと思います。同時代の写真家としてリチャード・アヴェドンがよく引き合いに出されてるんだけど、僕はアヴェドンは力強くてタフなゴシック体、ペンは繊細で流麗な明朝体というイメージを持っています。映像をやり始めた頃、どうやったらペンの写真のような映像が撮れるのか、試行錯誤しましたが、なかなか同じようなカットは撮れませんでした(笑)。

──ペンさんの写真の魅力はどこにあると思いますか?

まずは、一回見た写真は忘れられない、構図の面白さとインパクトの強さがあります。一瞬を選び取る取捨選択能力というか、決意というか、一生さんとの仕事にしても、洋服のディテールと文脈を熟知して、見せるポイントをすべて押さえた上で、強烈な写真を撮る。一生さんとのお仕事は、ペンさんが70歳くらいの時に撮影されたものだそうですが、それもよくわかります。若い時からずっと第一線で写真の仕事をしてこられて、50歳を過ぎる頃からだんだんと仕事がスローペースになり、シャッターを切る回数が減っていく。そして人生の熟成時期に入って、さらに新しく面白い写真に挑戦する。それには一生さんの服の影響もあると思います。こんなに刺激的な服を与えられたら、それをどう撮ろうかと考えるのが愉しくてしょうがなかったでしょうね。お二人の仕事を見ると、その楽しさがひしと伝わってくるんです。

──中野さんが最近取り組まれている仕事を教えてください。

9月17日、18日にせんだいメディアテークで開催される「仙台短編映画祭11」のプロジェクト「311仙台短編映画制作プロジェクト作品『明日』」に参加しています。40人の映画監督が3分11秒の短編映画を撮るもので、僕は三ヶ月くらい悩んで『明日』という作品を撮りました。ぜひご覧ください。

(聞き手:上條桂子)

2011年9月23日に21_21 DESIGN SIGHTで開催された展覧会関連プログラムに中野裕之が出演しました。

トークの様子は動画でお楽しみいただけます。

トーク「 操上和美さんに聞いてみたかった」の動画を見る

中野裕之 Hiroyuki Nakano

映画監督、映像作家

音楽的な映像表現で知られ、これまでに国内外の有名アーティストのPVを数多く手がけている。映画「SFサムライフィクション」プチョンファンタスティック映画祭グランプリ、短編『アイロン』カンヌ国際映画祭国際批評家週間ヤング批評家賞。現在、美しい地球を収めた最新作「美しい惑星」が発売中。

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。

物事の本質に真正面から切り込む写真

──アーヴィング・ペンさんの写真とはどのように接してこられたか教えてください。

アーヴィング・ペンの写真については、「田中一光と三宅一生の仕事」、マイルス・デイヴィスのポートレート、Flowers、ファッション写真と要所要所で見ており、非常に印象深い記憶として残っていたんですが、一つひとつがバラバラで自分にとっては「点」でしかありませんでした。そのいくつもの点が初めてつながったのは、21_21 DESIGN SIGHTを立ち上げる際に、どのような展覧会をやっていくべきか、どんなテーマで展覧会ができるかについて検討中、一生さんからいろいろな資料を見せていただきながら話し合っていた時のことです。数年前のことなんです。

非常に印象的だったのは、女性の口元にチョコレートがまみれている写真と、パンと塩と水の写真です。一生さんにそれらの写真を見せてもらった時、ペンさんのあらゆる物事にグッと切り込んでいく、その切り込み方の絶妙さに衝撃を受けました。

チョコレートの写真は、女性の口元を至近距離で撮影しているんですが、その写真を見ただけで本質的なことがすべて見えてくるんです。パンと塩と水の写真もそう。決して斜からではなく、真正面から対象と向かい合い、本質に切り込んでいく。そして、見る者にいろんなテーマを投げ掛けてくるんです。

僕はその時ちょうど水にすごく興味があった時で、水という、非常に抽象的な、でも我々の生活に欠かせないものをひとつ取り上げて展覧会を作ることができるんだということを確信しました。ペンさんの写真を見ると、僕たちの日常に転がっているものは、何だって本質を掘り下げていけば展覧会のテーマになり得るんだと思える。1枚の写真から、そういうものの感じ方ができたのは、非常に刺激的な体験でしたね。

──佐藤さんは、今回の展覧会でグラフィックデザインを担当されていますが、仕事としてアーヴィング・ペンさんの写真と接してこられた感想をお聞かせください。

偉大なペンさんの写真を、まさか自分がレイアウトすることになるとは思いませんでした。今回の展覧会ディレクターである北村みどりさんからデザインを依頼された時は、やはり、ペンの写真に文字を載せられるは田中一光さんだけだと思いましたし、そんな大役が自分に務まるのか、という思いがありました。

メインのビジュアルになっている、花と三宅さんの服の二つの写真を1枚の絵の中で見せるというのは、北村さんの発想によるもので、ずっとペンと一生さんの間で一緒に仕事をされてきた北村さんだからこそできる大胆なフォトディレクションだと思います。通常、アーヴィング・ペンほどの写真家の作品を使う場合は、ノートリミングでそのまま作品として掲載しますよね。ペンの写真を素材にして加工を加えるなんて、あり得ないことです。ですが、花と服の写真を1枚の絵として見せる時には、どうしても加工を加えなければならない。1枚の作品として完成されたペンの写真に手を入れるのは非常に緊張する作業でした。でも、そういった特別な機会をいただき、ペンの写真と真正面から向き合ったことで、これまでにないビジュアルが提示できたと思います。

──最後に、佐藤さんの最近のお仕事を教えてください。

4月からNHKの教育テレビで『デザインあ』という番組が始まり、中村勇吾さんと一緒にその番組に携わっています。子どもに対してデザインとは何かを語りかける番組なのですが、作っている自分たちも、常にデザインの本質について考えさせられています。

(聞き手:上條桂子)

2011年10月23日に21_21 DESIGN SIGHTで開催された展覧会関連プログラムに佐藤 卓が出演しました。

トークの様子は動画でお楽しみいただけます。

トーク「衣服、写真、デザインの関係」の動画を見る

佐藤 卓 Taku Satoh

グラフィックデザイナー

1979年東京藝術大学デザイン科卒業、1981年同大学院修了、株式会社電通を経て、1984年佐藤卓デザイン事務所設立。

「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」などのパッケージデザイン、「ISSEY MIYAKE PLEATS PLEASE」のグラフィックデザイン、武蔵野美術大学 美術館・図書館のロゴ、サイン及びファニチャーデザインを手掛ける。また、NHK教育テレビ「にほんごであそぼ」の企画メンバー及びアートディレクター・「デザインあ」総合指揮、21_21 DESIGN SIGHTのディレクターも務めるなど多岐にわたって活動。

「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展(会期:2011年9月16日〜2012年4月8日)にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。

- vol.1

- 佐藤 卓(グラフィックデザイナー)

物事の本質に真正面から切り込む写真 - vol.2

- 中野裕之(映画監督、映像作家)

明朝体のような繊細で力強い表現 - vol.3

- 石川直樹(写真家)

衝撃を受けて西アフリカまで訪ねていった、ダオメの写真 - vol.4

- ヴィンセント・ホアン(写真家)

ペンの「静」な生き方に学ぶ - vol.5

- 平野啓一郎(小説家)

人や職業の典型をとらえる収集家のような写真 - vol.6

- 操上和美(写真家)

「生」の瞬間が伝わってくる写真 - vol.7

- 日比野克彦(アーティスト)

平櫛田中とアーヴィング・ペンと三宅一生の共通点 - vol.8

-

深澤直人(プロダクトデザイナー)

ISSEY MIYAKEのイメージを具体化しているのは、実はアーヴィング・ペンなのかもしれない - vol.9

- 広川泰士(写真家)

オリジナルプリントから圧倒的な強さが漂う - vol.10

- ピーター・バラカン(ブロードキャスター)

セローニアス・マンクの音楽のような、決して真似のできない写真と服 - vol.11

- 高木由利子(写真家)

自分と真逆だから惹かれる、ペンの写真 - vol.12

- 浅葉克己(アートディレクター)

人間にとって一番大切なもの「観察力」が見事な人 - vol.13

- 加納典明(写真家)

静物写真の中に宿っているペンの写真的技術と精神的眼力 - vol.14

- ジャン・リュック・モンテロッソ(ヨーロッパ写真美術館館長)

礼儀正しさと優雅さを持ち合わせた、写真界の紳士 - vol.15

- 吉岡徳仁(デザイナー)

揺るぎない「強さ」がある 圧倒的な力を持った、ペンさんの写真 - vol.16

- ジャスパー・モリソン(デザイナー)

加工が盛んな現代だからこそ際立つ、銀塩写真の力 - vol.17

- 深谷哲夫(株式会社 解体新社 代表)

ニューヨークの空気を深く吸い、独自の黄金律で再構築した人 - vol.18

- 坂田栄一郎(写真家)

60年代のNYで体験したペンとアヴェドンとの交流 - vol.19

- 細谷 巖(アートディレクター)

寝ても覚めてもアーヴィング・ペンだった - vol.20

- マイケル・トンプソン(フォトグラファー)

ペンさんから教わったのは、シンプルの追求 - vol.21

- 小林康夫(東京大学大学院総合文化研究科 教授)

衣服と写真と文字 動くボディについて考える - vol.22

- 柏木 博(デザイン評論家)

穏やかで静かな、ペンの視点 - vol.23

- 鈴木理策(写真家)

すべての作品に共通する職人的な技術と品の良さ - vol.24

- 藤塚光政(写真家)

シュルレアリスムを感じさせる、ペンの写真 - vol.25

- 佐藤和子(ジャーナリスト)

現実と虚構を行き来する、夢あるクリエイション - vol.26

- 八木 保(アートディレクター)

決して作為的ではない、ストレートな表現 - vol.27

- シャロン・サダコ・タケダ(ロサンゼルス・カウンティ美術館シニアキュレーター、コスチューム・テキスタイル部門長)

常に新しい表現に挑戦する、素晴らしい才能を持つ二人 - vol.28

- マイケル・クロフォード(カートゥーニスト)

シンプルでパワフルなアートの力を実現した、二人の希有なコラボレーション - vol.29

- ブリット・サルヴェセン(ロサンゼルス・カウンティ美術館キュレーター、ウォーリス・アネンバーグ写真・プリント・ドローイング部門長)

二人の才能のダイアローグをヴィジュアライズしてくれた展覧会 - vol.30

- 北村みどり(株式会社三宅デザイン事務所 代表取締役社長)

類のない創造を生み続けるアーヴィング・ペンさんとの13年間