contents

深澤直人 (48)

国内の美術館で開催されるデザインに関連する展覧会をご紹介します。

金沢21世紀美術館「工芸とデザインの境目」

2016年10月8日(土)- 2017年3月20日(月)

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターの一人でもある深澤直人が監修を務める展覧会「工芸とデザインの境目」が、2016年10月8日より金沢21世紀美術館で開催されます。

工芸とデザインはものづくりという点では同じですが、両者は異なるジャンルとして区別されています。しかしながら、それらをつぶさに観察するまでもなく、両者の間には「デザイン的工芸」また「工芸的デザイン」とも呼べる作品あるいは製品があるように思われます。

本展覧会では、「プロセスと素材」「手と機械」「かたち」「さび(経年変化)」といった観点から工芸とデザインを見つめ直すことによって、それらの曖昧模糊とした境目を浮き彫りにし、最先端技術の発達などによって多様化が進む両者の新たな地平を考察します。

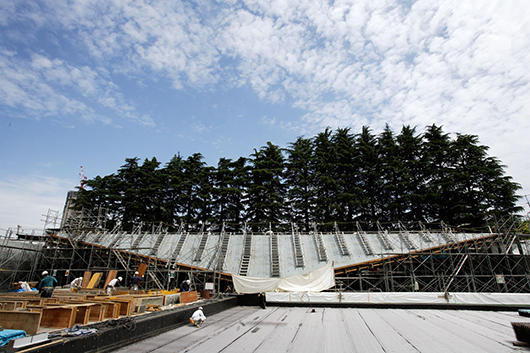

「土木展」は21_21 DESIGN SIGHTではもちろん、他の美術館でも珍しい土木を扱った展覧会。ディレクターたちもいつもとはちょっと違う雰囲気を楽しみながら準備に取り組んでいます。21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人、深澤直人に聞きました。

構成・文:青野尚子

21_21 DESIGN SIGHT建築プロセス

外国から日本に帰ってくると、何もかもがきちんとしていることに驚かされます。ビルが曲がったり、道路がでこぼこだったり、道の脇にいつまでも水がたまっていたりといったことがなく、シャワーからはいつもお湯が出て、道は平らだし、横断歩道の白線も真っ直ぐです。ガラスで覆われたビルの表面には景色がぴしっと映り込んでいます。外国だと、ガラスがまっすぐでないのか、映り込んだ風景がもやもやしていたりするのです。出来上がったあと、いつまでもきれいに保たれるような工夫もされています。日本の土木や建築を見ていて、日頃から日本の底力、豊かさを感じていました。

その影には土を掘り、コンクリートやアスファルトを流し込む、あらゆる段階でわずかな誤差もゆるがせにせず、ていねいな仕事をしている人たちがいるのです。21_21 DESIGN SIGHTの工事でも、現場がとてもきれいだったのが印象に残っています。汚さないように作業をし、汚れても毎日それをきちんと落としているからです。最近も私のオフィスから見えるところでビルの建て替え工事が行われていたのですが、巨大な工作機械を効率的に動かし、資材を搬入し、残土を搬出する、それらの作業が極めて段取りよく行われているのに驚きました。限られた敷地と時間内で必要な作業を割り振るのは高度なパズルを解くような大変な仕事です。巨大プロジェクトではJV(ジョイントベンチャー)と言って数社が協力しあって施工にあたるようなネットワークやシステムもできている。こうしてつくるプロセスがきれいだと、結果としてできあがるものも美しいものになるのです。

また土木や建築の現場で働く人たちは一見、荒っぽく見えるかもしれませんが、彼らはとても規則正しい生活をしています。早朝4時か5時には起きて8時から働き、お昼の他に10時と3時にも休憩して5時には帰る。こうしないと体力が持たないからです。誰か偉い人が権力で動かしているわけでもないのにきちんと統制がとれていて、みんながルールを守っている。こういった姿勢が、品質への信頼につながっているのだと思います。

「現場で働く人達」株式会社 感電社(Photo: 菊池茂夫)

私の専門であるプロダクトデザインと土木には共通したものづくりの姿勢があります。クオリティを保つため、ズレ幅の許容範囲内に収まるよう厳しく追い込んでいく技術力やマインドは小さなものでも大きなものでも変わりません。しかもこうやってつくりあげた精度の高いものをていねいにメンテナンスして使い続けている。たとえば1964年の東京オリンピックに合わせてつくられた首都高速道路は最近、山手トンネルなどが完成し、混雑が緩和されました。新幹線も開通して半世紀、地震などを除くと事故ゼロで運行されています。基礎をきっちりつくってメンテナンスも欠かさない、それらに関わるすべての人々がプライドを持っているからこそ、クオリティの高いものが保たれているのです。

こういったことを日本人は当たり前だと思っていますが、外国から見ると驚くべきことなのです。もうすぐ完成するアメリカのアップル社本社ビルはイギリスの建築家、ノーマン・フォスターの設計ですが、この建物は「MacBook」と同じような精度を目指していると聞きました。彼らは日本のものづくりを尊敬し、同じようなきめ細かさを実現しようとしているのです。「土木展」はこのことを改めて皆さんに知ってほしいと思って企画しました。日本とはこういう国なんだということを自覚してもらい、伝える機会にしたいと思ったのです。

この展覧会では、普段は見えない土木の世界や裏側で起きていることが見えてくるものにしたいと思っています。見えていない部分が見えるから面白い、そう感じていただけるようなものにしたい。子どもがわくわくしながら工事現場を見るような楽しい展覧会になるといいと思っています。これは21_21 DESIGN SIGHTがいつも目指していることでもあります。こうしてお客さんの興味をくすぐって、あ、そうなんだ、といろいろなことに気づいてもらい、感動してもらえればうれしいと思っています。

ふかさわなおと:

プロダクトデザイナー。2003年 NAOTO FUKASAWA DESIGN 設立。

21_21 DESIGN SIGHTディレクター。

卓越した造形美とシンプルに徹したデザインで、イタリア、フランス、ドイツ、スイス、北欧、アジアなど世界を代表するブランドのデザインや、国内の大手メーカーのデザインとコンサルティングを多数手がける。デザインの領域は、腕時計や携帯電話などの小型情報機器からコンピュータとその関連機器、家電、生活雑貨用品、家具、インテリアなど幅広い。人間とものとを五感によって結びつける彼の仕事は、より大きな喜びを使い手に届けるものとして高く評価されている。2010〜2014年グッドデザイン賞審査委員長。多摩美術大学教授。日本民藝館館長。

開催中の企画展「雑貨展」で、展覧会ディレクターを務めたプロダクトデザイナーの深澤直人と、展覧会グラフィックを手掛けたグラフィックデザイナーの葛西 薫。分野は異なれどデザインに通じ、「雑貨」に深い関心を持つ二人が、展覧会オープン前日の会場をともに回りました。

会場に並ぶ数々の雑貨や作品をきっかけに、二人が「雑貨」への思いを語る様子を紹介します。

深澤:最近、自宅のキッチンとリビングに綺麗なデザインの棚を置いたんですけど、そこにどういう順番でモノを置いていくかということが最初はなかなか決まらないんです。だけど生活し始めて、何か一個のモノを置くと、それがひとつの定義付けとなり、次に置くモノが決まって。その繰り返しの中で、「これはこっちに移動しなくては」とか、そこに置くモノや配置がどんどん変わってきて、だんだん収まってくるようになる。砂を振るうと大きな粒と小さな粒とに分かれるように。コーヒーカップとティーカップだとか、それぞれのモノに力関係があるんですよね。そこに磁力のようなものを感じることがある。

葛西:僕も最近引っ越したので、よくわかります。可動棚をつくることになって、棚を置く位置を決めなきゃいけないんだけど、まだモノがどのように置かれるのかがわからないから、なかなか決められなくて。それで先日、ひとつの枠だけにあえて絵を入れたんです。そうするともう他のモノを置けないから、本はあまり置かなくなってしまって。結果、そこがステージになりましたね。一種の神棚的な雰囲気が出てきました。

深澤:何も置いていない棚は綺麗でも、そこに本をびっしり入れすぎちゃうと、棚は消えて「本の壁」になっちゃいますよね。でもそこに1冊2冊だけ本を置いて、隣に何か違うものを置くと、棚はステージになる。こういうところに雑貨の「美」があると思うんです。例えば、絵を置いたら、その絵を入れるフレームだったり、その隣に置いてあるペットボトルだったり灰皿だったり、そこにひとつのストーリーが自然にできてしまう。

葛西:生活する内に、どんどん好きなものとか必要なものが増える中で、それらのモノには「間」みたいなのもあって。並べていくと何となく優先順位があるんですね。これは役に立たないけれども手元に置いておきたい、とか。無意識の判断なのかもしれません。上手く言えませんが、「そこにあると落ち着く」という、適切なポジションみたいなものがある。ただ、それは人それぞれの感覚であって。この展覧会を見ても、それぞれの人にその人なりの素晴らしい世界があって、個人個人で違うことははっきり分かりますね。「いいなあ」と思ったりもするけれどやっぱり「僕ではないなあ」みたいな。お互いさまだよなあと思ったりします。

深澤:並べ方によっても、印象がまったく変わりますからね。今回の展示では『松野屋行商』の荷車のような、まさに「雑多」なものを一気に凝縮して集めた部分と、お店のように雑貨をきちんと一個一個、綺麗に並べているような部分とがあって、そこにはまた違った味がある。そのコントラストこそがこの展覧会の面白さ。ある意味では来場者を困惑させながらも、納得させるものがあるんじゃないかと思っているんです。

構成・文:井出幸亮

写真:大谷宗平/NACASA&PARTNERS, Inc.

開催中の企画展「雑貨展」で、展覧会ディレクターを務めたプロダクトデザイナーの深澤直人と、展覧会グラフィックを手掛けたグラフィックデザイナーの葛西 薫。分野は異なれどデザインに通じ、「雑貨」に深い関心を持つ二人が、展覧会オープン前日の会場をともに回りました。

会場に並ぶ数々の雑貨や作品をきっかけに、二人が「雑貨」への思いを語る様子を紹介します。

葛西:子どもの頃、文房具屋に行くのが好きだったんですよね。ちまちましているものが好きで(笑)。今でもそういうところがあって、必要もないのに買ってしまうんですけども。昔、僕が中学生とか高校生とかのころに。セーラーの万年筆で「セーラー・ミニ」というのがあったんですよ。閉じると短くなってて、かっこ良かった。

深澤:サイズが小さくなると、急に魅力的になったりしますよね。実は今回の展覧会で、僕が台湾で見つけてきた、サントリーのウイスキーの角瓶の小さいのを展示しているんです。雑貨展の企画が始まるときに、頭の中で「雑貨、雑貨」と思いながら歩いていたときに見つけまして。なんかかわいいんですよね。これは台湾のコンビニで売るためにこういうサイズになったもので、デザイン的な観点で小さくしたわけでないんでしょうけれど。

葛西:僕も今日、自分なりの「雑貨」を持参してきました。これは僕がデザイナーになろうと東京に来てはじめて買った色鉛筆。これはよくできていて、40数年使っていてまだ使い切らないんです。あとこれも1970年代くらいのもので、伊東屋で手に入れたテープカッター。テープがさっとつかめて、今も愛用していています。復刻販売して欲しいですね。これはただ土産物屋で買ったんですけど、パーカーのインクの入れ物。こっちは本の装丁用の道具。僕は自分で束見本を作るときに、糊をつけてぎゅっと締めて使う。なかなか実用的なんです。

深澤:葛西さんが持っているからこそ雑貨になった、というモノたちですね。とても面白い。

葛西:僕にとっての雑貨は「たわし」みたいな、実用的なモノの中にあるんだろうな。ただ、ひとつひとつのものの魅力とは別に、それらをこうして並べていくことで、また違った見え方をするのが面白いですね。

構成・文:井出幸亮

写真:大谷宗平/NACASA&PARTNERS, Inc.

開催中の企画展「雑貨展」で、展覧会ディレクターを務めたプロダクトデザイナーの深澤直人と、展覧会グラフィックを手掛けたグラフィックデザイナーの葛西 薫。分野は異なれどデザインに通じ、「雑貨」に深い関心を持つ二人が、展覧会オープン前日の会場をともに回りました。

会場に並ぶ数々の雑貨や作品をきっかけに、二人が「雑貨」への思いを語る様子を紹介します。

葛西:深澤さんはご自分の作品が雑貨として一緒に並べられるのは嬉しいと仰っていましたけど、そうではない人もいるでしょうね。

深澤:そう、「自分のつくったものは"雑貨"じゃないよ」という人もいるかもしれない。僕もその気持ちが分からないわけではないんです。矛盾してますよね。でも、この展覧会では出展者の方それぞれが自分の好きなもの、気持ちが良いと思うものが集まっているわけだから、その中に自分のつくったものが置かれることはやっぱり嬉しい。彼らは「モノの魅力に対するこだわり」の頂点にいるような人たちですけれども、そのこだわりとは常に「比較すること」でもあるわけで、色々なモノの中から「こっちの方が何となく好きだな」と選びとっていく作業の結果ですから。

葛西:誰でも、無意識なレベルで「かたちフェチ」みたいなところがあって、モノを見たり触ったりする中で「このカーブが何だかいいぞ」みたいに、生理的にグッとくることがあるんですよね。理屈では説明できないんですが。そういう、僕たちデザイナーができないこと雑貨たちはやってくれるんですよ。意表を突かれて驚かされたり。あと、洗練され過ぎてないというところも重要ですよね。僕自身、デザイナーになりたての頃は、ビシっとした冷たいイメージが好きで憧れていましたが、今は変わりましたね。

深澤:そう、僕もずっと「寸分も間違いのない綺麗な線が引きたい」と思っていましたが、それよりも人間味をもって崩すほうが難しいですよね。雑貨のカテゴリーの中に入るモノを意図してつくろうとするのはとても難しい。

葛西:例えば、職人が仕事で使う道具って、木の堅さや重さだとか、素材の持つ機能や質感に素直に従ってつくられていたりしますよね。そうやってできたモノに対して、すごいショックを受けることがあります。「デザイナーなんていらないんじゃないか」って思わされるというか。雑貨にもそれと似たものを感じることがありますね。もちろんデザイナーが悪いというわけではありませんが、デザインって「後から生まれるもの」なのかなと思ったりします。

深澤:実際、デザイナーというのが「つくる」側から「選ぶ」側になってきているような面もありますね。いわゆる「目利き」。選んで、編集する。今回の展覧会ではそうした側面も強く感じられると思います。

構成・文:井出幸亮

写真:大谷宗平/NACASA&PARTNERS, Inc.

開催中の企画展「雑貨展」で、展覧会ディレクターを務めたプロダクトデザイナーの深澤直人と、展覧会グラフィックを手掛けたグラフィックデザイナーの葛西 薫。分野は異なれどデザインに通じ、「雑貨」に深い関心を持つ二人が、展覧会オープン前日の会場をともに回りました。

会場に並ぶ数々の雑貨や作品をきっかけに、二人が「雑貨」への思いを語る様子を紹介します。

葛西:『雑貨展』という言葉を聞いた瞬間に、何となくすぐ雰囲気が分かったんですよ。高級すぎず下品でもない、だけど大切なもの、という感じがパッと分かったので、わりとあっという間に展覧会タイトルのレタリングができたんです。これが「大骨董市」とか「江戸の銘品」とかだとしたらそう簡単にできなかったはずで。だけど今回は最初の打合せの段階で、すぐにある輪郭が見えてきましたね。

深澤:お互い違う分野のデザイナーですけれども、ものが生み出される時ってそういう感じですよね。議論して決めていくということはない。葛西さんはいつも色々な要素を凝縮して結晶化させるような仕事をされているから、このレタリングの中にも雑貨というもののエッセンスが入っている。だから観る側も「これ、雑貨だよね」とすぐにピンと来るし、そのレタリング自体が「雑貨だと感じるもの」を何でも投げ込める枠のようになったというか。

葛西:この字は正方形の紙に鉛筆で文字を描いてカッターで切った「切絵字」なんですよ。

深澤:染色工芸家の芹沢銈介は型紙を切っていくとき、下書きの線の通りには切らないらしいんですよ。むしろ少しズレてしまったほうが良いと言うんです。

葛西:僕も切る瞬間には「こっちかな」と探りながら、あえて鉛筆の線からズラして切っています。そういう作業を通して生まれる、偶然のバラつきが楽しいんですよね。

深澤:これを見た瞬間、「ああ! 雑貨だ」と。雑貨って「雑」ゆえに均一なグリッドに収まらないものですよね。だけど、結局自然界にあるものはみんなすべて形がバラバラなわけで。雑貨とはそんな風にすべてを飲みこんでしまう言葉なんですよね。先日、海外のメディアからこの展覧会について取材を受けたときに、先方から「"雑貨"は哲学的な概念であるように思いますが」と聞かれたんですが、確かにそうなのかも知れないなと。

葛西:そう、「雑貨」ってすごく曖昧な概念だし、それぞれのモノが「言葉にならない何か」を醸しているようなものですからね。

深澤:僕はプロダクトデザイナーなので、常にそうした感覚は切り離せないんです。雑貨と呼ばれるようなモノが放っている魅力とは何か?ということはいつも考えていて、それらと自分が創りだすモノの魅力が同じレベルまで到達しているかというのを、ひとつのメジャーにしているようなところがあります。実は今回、展示された雑貨の中にも自分がデザインしたプロダクトが入っていて、それを客観的に見ることができたんですが、自分が全然いままで感じたことのない感覚というか、展示した人自身の生活観みたいなものがそこに含まれているのを感じました。とにかく、マックス・ビルの世界の名品のスツールも、エットレ・ソットサスも、こうやって生活の中で使われる雑貨と一緒に並べてみると、みんな同じ「雑貨」になってしまう。こんなことが許されるんでしょうか(笑)。

構成・文:井出幸亮

写真:大谷宗平/NACASA&PARTNERS, Inc.

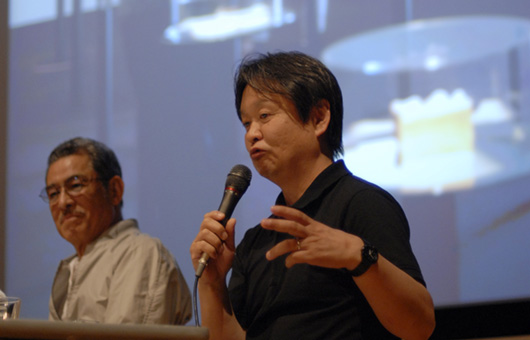

2016年2月27日、企画展「雑貨展」展覧会ディレクター 深澤直人と、本展参加作家のD&DEPARTMENT ナガオカケンメイによるオープニングトーク「雑貨の領域」を開催しました。「雑」という字が示すように、曖昧にして捉えどころのない「雑貨の領域」を、雑貨に対して異なる意見をもつ二人が語りました。

Photo: 大谷宗平/Nacasa&Partners, Inc.

いよいよ明日より開催となる「雑貨展」。展覧会の開幕に先駆け、会場の様子をお届けします。

私たちの生活空間に寄り添い、暮らしに彩りを与えてくれる欠かせない存在、たくさんの「雑貨」たち。探す、選ぶ、買う、使う、飾る、取り合わせる......多様な楽しみ方を通じて「モノの持つ力」を再発見できる「雑貨」を、本展では、世界的にもユニークなひとつの文化として改めて俯瞰し、その佇まいやデザインの魅力に目を向けていきます。

展覧会ディレクターの深澤直人をはじめ、企画チームが各々に持ち寄り、議論を重ねて選出した「雑貨展の雑貨」。デザイナーやスタイリスト、店主など、分野を跨いだ12組の出展者がそれぞれの世界観を表現する「12組による雑貨」。日本の歴史や文化を背景に人とモノの結びつきを見つめるイントロダクションや、19組の参加作家による雑貨をテーマにした作品群など、「雑貨」を考える上での数々のヒントで溢れる会場にぜひ、足をお運びください。

Photo: 大谷宗平/Nacasa&Partners, Inc.

2016年2月26日より開催となる企画展「雑貨展」。

本企画では、展覧会ディレクター 深澤直人をはじめ企画チームや参加作家、出展者がリサーチを重ね、展覧会をつくりあげていく様子を一部ご紹介します。

2015年12月、21_21 DESIGN SIGHTの館内で「雑貨展」で展示する雑貨の選定会を行ないました。

実際の会場を想定して設えた台の上に、これまでのリサーチで集めてきた雑貨がずらりと並びます。展覧会ディレクター 深澤直人と企画チームのメンバーは、これらを用途別に分けてみたり、並べ方を変えてみたりしながら、展示の方針を固めていきました。

中には、一見しただけでは何に使うものなのかわからないものも。それぞれの「雑貨」を見つけてきたメンバーが、それが何なのかを説明します。

つくられた国も目的も様々なモノが集まると、不思議とそれらを選んだ人の姿が浮かび上がります。その様子からは、深澤の「『雑貨』には、モノをつくった者だけではなく選んだ者の意志が現れる」という言葉が思い出されるようでした。

>>第1回 雑貨展キックオフ会議

>>第3回 「松野屋行商」制作レポート

>>第4回 WE MAKE CARPETS 来日リサーチレポート

2016年2月26日より開催となる企画展「雑貨展」。

本企画では、展覧会ディレクター 深澤直人をはじめ企画チームや参加作家、出展者がリサーチを重ね、展覧会をつくりあげていく様子を一部ご紹介します。

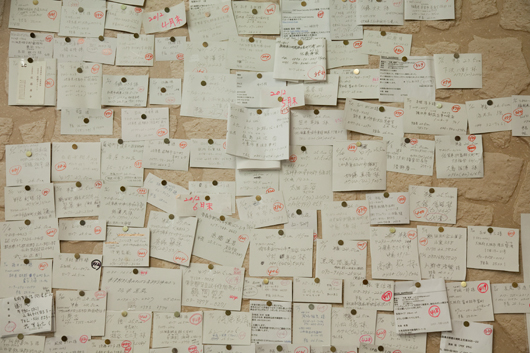

2015年12月、「雑貨展」企画チーム、参加作家、出展者が集合してキックオフ会議が開かれました。これまで個別に打ち合わせを重ねてきた関係者が初めて一堂に会し、各々の展示内容や進捗を共有していきます。

展覧会ディレクターの深澤直人も出席し、自ら持参した「雑貨」を紹介。「デザインもアートもつくる者の意志によって生じるが、定義することが難しい『雑貨』というジャンルでは、そのモノを選んだ者の意志が現れる。本展では、それを来場者と共有したい」と本展に込める想いを述べました。

会議の後半はフリートークに。他の参加作家や出展者と語り合い、お互いを知ることで展覧会のイメージをより深め、意気込みを強める機会となりました。

>>第2回 深澤直人と企画チームによる雑貨選定会

>>第3回 「松野屋行商」制作レポート

>>第4回 WE MAKE CARPETS 来日リサーチレポート

2016年2月26日より開催となる企画展「雑貨展」に関連して、『装苑』3月号に、展覧会ディレクター 深澤直人をはじめ、本展企画チームや出展作家のインタビューが掲載されました。また、深澤直人と企画チームが本展で展示する雑貨を選定している様子も紹介されています。

『装苑』3月号

2015年5月29日、「単位展」作品の「無印良品の単位」制作チームより、良品計画生活雑貨部企画デザイン室 室長の矢野直子と建築家の佐野文彦、無印良品のアドバイザリーボードで21_21 DESIGN SIGHTディレクターの深澤直人を迎え、「深澤直人と無印良品と佐野文彦のギャラリートーク」を開催しました。

冒頭にて、深澤は「当初単位展というテーマを聞き、確固たる単位をイメージするも、自分なりの単位があるのではないかと思った」と語り、本展企画進行の前村達也が、深澤の共著『デザインの生態学』にて述べられている、ものや道具に対して身体があらかじめ反応してしまう感覚を、日常の暮らしにおける単位に置き換えるようにリサーチを行なったと続きました。

尺貫法から導き出され、無印良品の基準寸法を決めるきかっけとなり、現在の無印良品のモジュールの基礎となっている「ユニットシェルフ」を用い、居住空間をつくり上げた「無印良品の単位」。これ見よがしに何かをつくるのではなく、生活における必然性のなかでものをつくり出す無印良品のスタンスと、建築家 佐野文彦の生活に根付いた単位が、ひとつの作品として結びつくプロセスが語られました。

そして日本の生活における単位として、佐野が自ら経験した数寄屋大工のフィジカルな単位感に触れると、矢野は余白があることで生まれる豊かな空間づくりを挙げ、深澤は「決まっているモジュールで隙き間を埋めるのではなく、周辺環境をどうするかで、空間の豊かさが生まれる」と続きました。単位は、揃えてしまおうというところに価値があるのではなく、ゆるやかに人間をつなぐところに真価があるのではないかと、トークは示唆に富んだ内容となりました。

現在、国内の美術館で開催されているデザインに関連する展覧会をご紹介します。

日本民藝館

「愛される民藝のかたち―館長 深澤直人がえらぶ」

2015年3月31日(火) - 6月21日(日)

柳宗悦の蒐集品を眺めていると、人を拒絶しない愛くるしさが滲み出てきます。あえて言葉にすれば「かわいい」でしょうか。一見軽率な意味に聞こえますが、この言葉は美学の普遍を深く鋭く突いており、柳の説く「平和思想」「愛」とも密接に関係しているように思えます。本展ではその蒐集品の中から、とくに「愛らしさ」を宿す150点余りの品々を、日本民藝館 館長であり、21_21 DESIGN SIGHT ディレクターの一人でもある深澤直人が厳選し、紹介します。

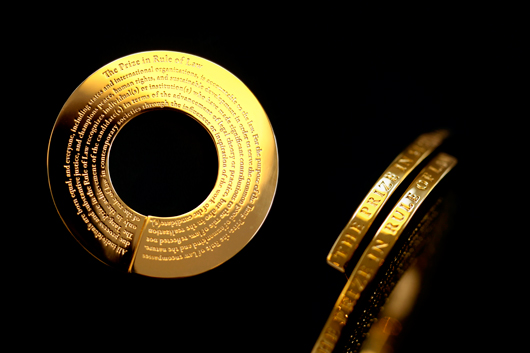

21_21 DESIGN SIGHTディレクターの一人である深澤直人が、台湾の唐奨教育基金会による唐奨メダルデザイン招待指名コンペで金賞を受賞しました。

「唐奨」は、ルンテックス・グループ(潤泰集団)の尹衍樑会長により設置された"東洋のノーベル賞"。「永続的発展(持続可能な発展)」「バイオ医薬」「漢学」「法治」の4部門に分かれ、2年に1度、台湾の最高学術機関である中央研究院が選考を行います。

唐奨の歴史と無限の生命を表現したメダルは、2014年6月に発表される第1回受賞者に贈られます。

photo by Naoto Fukasawa Design

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

2013年11月3日、「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」オープニングトーク「Why not? デザインミュージアム」を開催しました。本展企画の森山明子、佐藤 卓、深澤直人が、川上典李子をモデレーターに自由形の対談を行いました。

そもそも「デザインミュージアム」とは何だろうという話から始まり、佐藤は「デザインは日常のあらゆるものごとに隠れているのにも関わらず、誤解をされている。デザインを意識させる仕組みとして、場が必要ではないか。デザインミュージアムはその場として機能する」と発言。深澤は「デザインはあらゆるものごとがフィールドになるので、それを投げ込める器としてデザインミュージアムが有るといい。それには今現在との関わりのある柔軟性が必要」と続きました。

また、これからのデザインミュージアム像について、森山は「核になる場所を設けて、各々のネットワークによるユニゾンをつくる」と案を挙げ、「近代デザインだけが日本のデザインだと考えると、歴史は浅くなる。デザインの文脈でこの国の歴史を振り返ると、日本には豊かな歴史が限りなくある」とデザインミュージアムが担う大きな役割を述べました。

本展にまつわる活動は一回で終わる訳でなく今後も継続して行ない、アクションを起こさない限り動きは生まれないと、まさにオープニングに相応しいエポックとなりました。

10月25日(金)より、いよいよ「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」が開幕します。

生活のすべてに関わるデザインは、暮らしに喜びをもたらすだけでなく、産業の発展にもつながり、豊かさを生みだします。デザインミュージアムは、優れたデザイン文化を次世代に継承するためのアーカイブとなると同時に、私たちの今後の生活を考えるうえで必要とされる場所になるでしょう。

本展では21世紀のデザインミュージアムに求められる役割について、〈過去/現在/未来〉という時間への眼差しに基づく新たな視点から、当館で開催した展覧会を例に考えていきます。生活、文化、社会と深く関わってきたデザインの今後の可能性について、多くの方々と考える機会となる企画展です。

撮影:吉村昌也

21_21 DESIGN SIGHTでは、2011年から2012年にかけて、東北地方の人々の精神とものづくりの持つ大きな力を改めて見つめ直すことを目的とした、二つの展覧会を開催しました。

本書では、「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」(2011年7月26日~31日)、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」(2012年4月27日~8月26日 )の二つの展覧会に出展された64アイテムを、「衣・食・住」のカテゴリー別に完全収録しました。

雪の季節が長く厳しい環境のなか、自然と共存する暮らしを大切にしながら、東北の人々が知恵と工夫を凝らして生み出してきた美しく力強い品々をぜひご覧ください。

『東北のテマヒマ 【衣・食・住】』

著者:21_21 DESIGN SIGHT

監修:佐藤 卓

発行:株式会社マガジンハウス

定価:2,310円(税込)

21_21 DESIGN SIGHTと全国大型書店にて12月13日発売

現在開催中の「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」に関連して、先日行なわれたオープニングトークの様子と、佐藤 卓と深澤直人による対談がコロカルに掲載されました。

http://colocal.jp/topics/art-design-architecture/local-art-report/20120621_8003.html

コロカル

コロカル2012年4月28日、本展 学術協力の岸本誠司を迎え、ディレクターの佐藤 卓、深澤直人、企画協力の奥村文絵、川上典李子とともに、オープニングトークが行なわれました。

今回のトークは「東北の『時間』」と題して、はじめに岸本より民俗学的な立場から東北の生活と文化について紹介。日頃のフィールドワークで全国各地を訪れている岸本が、実際に見聞きした東北の海や川、仕事や住まい、特徴的な食べ物などを画像スライドとともに解説しました。「テマヒマ展では、東北の等身大の日常を見てもらえると思う」と岸本。

トーク後半は佐藤や深澤、奥村、川上を交え座談会がスタート。現地を見ないことにはつくれなかったという本展。当初「東北をあまりにも知らない、入り口に立っている気分だった。デザインは本来何ができるのか、合理主義の今何を大切にしなければいけないのかを考えた」という佐藤。震災をきっかけに企画された本展だが、深澤は「人に売るためにつくり始めたのではなく、彼らが生きるためにつくり始めたものたちにフォーカスした。直接的な行動ではないけれども、21_21の視点でできることから始めた」と語ります。佐藤、深澤を筆頭とした企画チームの中で、当初、展覧会の方向性を悩んだことや、リサーチのなかで出会った風景など、様々な話題が飛び交いました。

合理性ばかりが追求される現代、東北にはまだ残る「繰り返し」の文化をテーマに据えることで、展覧会の見せ方の方向性が決まったといいます。会場には映像や写真とともに繰り返しつくられてきた保存食や、日用品の数々が並び、展覧会のポスターデザインなどのグラフィックをはじめ、会場構成などにも「繰り返し」が生きています。

「東北の"テマヒマ"にデザインや生活の根っこともいうべき面があることを感じ、引き続き、それを探っていきたい。まずは展覧会の形で提案をして、多くの方と意見が交換できれば」と川上は今後の展開を示唆。奥村は「食文化を、日々の道具とともにどのように継承していけるかという課題を、わくわくした気持ちとともに会場から持ち帰ってほしい」と締めくくりました。 質疑応答の時間も積極的に手が挙がり、最後まで熱のある充実した時間となりました。

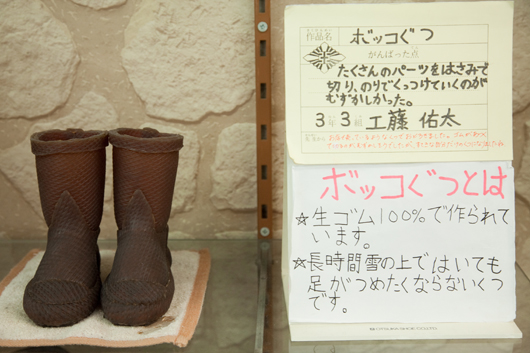

この日深澤が訪れたのは、生ゴム100%の「ボッコ靴」を手づくりするKボッコ株式会社。もともと、りんごの剪定に携わる人々やマタギが、雪山で足を冷やさないようにつくられた靴だが、現在は北海道から九州まで、日本全国から注文が相次ぎ、予約は1年待ちという。

お話を伺ったのは、社長の工藤勤さん。30年前までつくられていたボッコ靴。毎年冬になるとお客様から問合せがあり、「そんなに良いものなのか」と、子どもの頃の記憶や当時の職人さんの助けを得て、10年ほどの研究期間を経た7年前に復刻した。昔の倉庫から、靴型や道具も見つかった。

深澤は、早速一足手に取り、試着することに。

「この短さがかわいらしい。とても魅力的。全国にその魅力が伝わるのが良くわかる」(深澤)。リボン状のパーツは、かんじきを装着するためのもの。

店奥の作業場で、制作プロセスを見せて頂く。

ゴム板を鋏で裁断し張り合わせる作業は、昔のままの手仕事。店の切り盛りの合間に、一日一足のペースでお一人でつくり続けている。片足分で20数パーツあり、ほとんど端材が出ないそう。場所によってゴム板が2-3枚重なるので、とても暖かく、「ボッコ靴」の由来は、「日向ぼっこ」が主流の説という。

「全部板材でつくられているところが良いですね。静かに仕事をされている、そのプロセスと哲学を、展覧会でも伝えたいと思います。」(深澤)

工藤さん、ありがとうございました!

店頭には、息子さんが工作でつくられた、ミニチュアのボッコ靴も。

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

Vol.5 日向ぼっこをするように暖かい、生ゴム100%の「ボッコ靴」

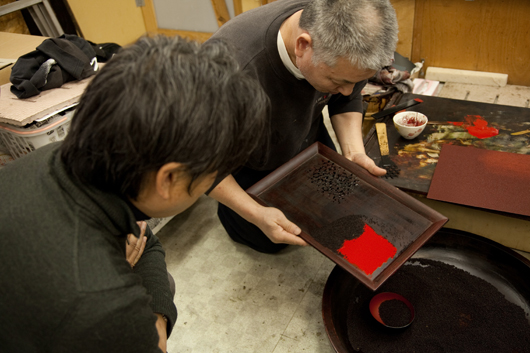

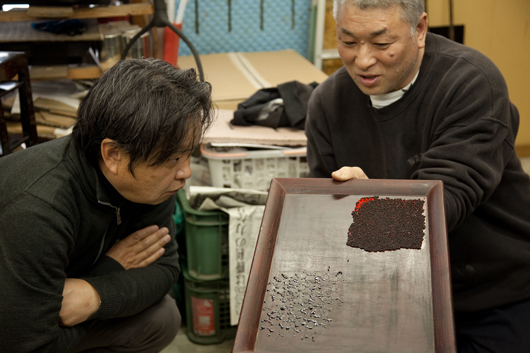

一面の雪の中、深澤が訪れたのは、青森県を代表する伝統工芸のひとつ、津軽塗の工房。

お話を伺ったのは、日本工芸会正会員の松山継道さん。江戸時代から続く津軽塗は、漆を何度も塗り重ね、黄色や緑など、カラフルな色使いが特徴。ごく薄いヒバの木地は、現在は数少ない職人に依頼している。

深澤がまず目を留めたのは、500種類以上はあるという、模様のサンプル帳。400年ほど前から蒔絵をもとに発展した、津軽塗の様々なバリエーションは、松山さんらが中心となってまとめあげ、現物は地元の博物館に収められている。

そして、この日深澤が最も注目したのが、「ななこ塗り」。

「ななこ塗り」の制作プロセスを松山さんに実演していただいた。まず、下地をした木地に赤い漆を塗る。

続いて漆の上に、菜種を撒く。「菜種は30kgほど購入しても、使える質のものは半分だけで、一度使ったら再利用はできません。ビーズなど、いろいろな素材を試しましたが、菜種でないとうまくいかないんです」(松山)。「ここまでくる試行錯誤と実験にも、テマヒマがかかっているんですね。種自体がとてもきれいでパワーがある。この微妙な均一感が良いですね」(深澤)

菜種をゆっくりと、漆に馴染ませていく。

「こうすると、種に漆がのぼっていくのがわかるでしょう」(松山)。本当に、種が漆を吸い上げていく。ある程度乾いてから、菜種を剥ぐ。

現れた凹凸に、黒い漆を塗って研ぎ出し、ななこ塗りは完成する。「時間をかけてゆっくり乾かさないとだめ。早く乾かすと黒ずんでしまう。ゆっくり乾かすことで彩度が上がるんです」(松山)。「人間の手だけではなくて、ある部分を自然に任せる。単純に見えてとても難しい仕事ですね」(深澤)

「収蔵庫の中に菜種が落ちて、小さな葉っぱが出て来たこともあるんです」と松山さん。お忙しい中、ありがとうございました!

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

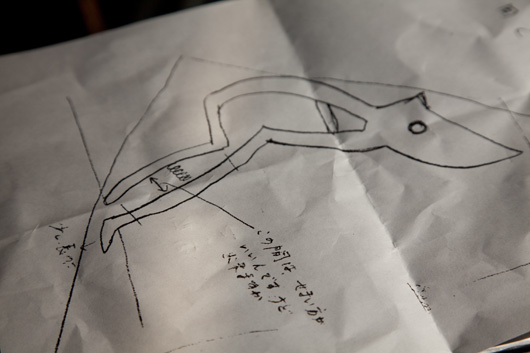

深澤は、昭和5年からりんごの剪定鋏をつくり続ける、田澤手打刃物製作所を訪れた。

工房を見渡しひとこと「まるでブランクーシのアトリエみたいだ」(深澤)

工房では、三代目の田澤幸三さんが鋏を製作中だった。この道40年の田澤さん。「一番柔らかい、安い鋼を叩いて鍛える。叩けば叩くほど、コシがあって硬くなる。一日一丁、年間に200丁の生産が無理のないペース。修理と研ぎを繰り返し、10年持つ鋏をつくり続けている」

田澤さんの手仕事を、無言で見つめる深澤。「鉄を叩いているときから、全体をコントロールしているんだ」

完成した鋏を手に取る深澤。「弘前は日本一のりんごの産地。だから日本一の剪定鋏がつくれる。この鋏も今まで残ってきたが、これからはわからない。取手がプラスチック製のカラフルな鋏がホームセンターなどで安く出回っているが、10年は使えない。すぐに使い捨てされ、鋏に愛着がわかない」(田澤)

「近代化で、ものを簡単につくれる時代になってしまった。不便なことは何でも簡単にしてしまう世の中。それ以前に考えるべきことがあるのではないか。手づくりのものがなくなると、失うものも多い」(深澤)

工房には、全国各地から特注の依頼が相次いで届く。十人十色、使い手にあわせて、りんご農家だけでなく、庭師からも難しい注文が届くという。つくり手と使い手の、直接のやりとりが続く。

田澤さん、ありがとうございました!

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

青森県弘前市は、日本一のりんごの産地。深澤はこの日、昭和48年からりんごの出荷用木箱をつくりつづける、「青森資材」を訪れた。

深澤が最初に目を留めたのは、明治時代から一箱あたりのりんごの価格を記録した、手書きの価格表。「このテマヒマが素晴しい。ぜひ展示用にお借りしたい。」(深澤)

お話を伺ったのは、青森資材代表取締役の姥澤研治さん。「戦中・戦後の食べ物のない時代には、りんごが重宝された。りんごの歴史が始まって以来、出荷には一貫して木箱を使って来た。」

「ダンボールやプラスチックなどが流通し、多くのものが様変わりする中で、なぜ木箱をつくり続けるのですか」(深澤)。「松の木箱は香りが良い。松によって色(赤み)が増し、白い箱に赤いりんごの色彩も美しい」(姥澤)。深澤は、そのひとことひとことを熱心にメモし続けた。

続いて、倉庫を案内していただくことに。倉庫前には、りんごの木箱が空高くぎっしりと積み上げられていた。

「木の板の厚みも、人の指がちょうどかけられるように、よく考えられているんですね」(深澤)

一緒に案内してくださったのは、3代目の姥澤大さん。青森県だけでつくられているというりんごの木箱。一箱にりんごが50~100個ほど入り、重さは20kg以上になる。20~25人の職人が年間に約40万箱ほど制作するが、秋の収穫と出荷のシーズンには、倉庫内が空になるという。

職人の制作現場を見学させていただく。「今回の展覧会は、同じことを繰り返してものをつくる、東北の『テマヒマ』がテーマ。簡単に使い捨てできるダンボールなどが流通する現代において、木を使った箱づくりは、まさに『テマヒマ』」と、職人たちの手さばきに見入る深澤。

深澤も、りんごの木箱づくりに挑戦した。「初めてにしてはうまいね。4代目になれるよ!」と職人。冬場は木が凍って割れてしまうので、ストーブで板を温めてからつくる。

見学終了後、青森の美味しいりんごでもてなしていただいた。「積み上げられたりんごの木箱は、展覧会の大きなシンボルになる。昔は当たり前だったことが今はまかり通らないことが多いが、昔と変わらないやり方で同じことを繰り返している東北の人々の姿と、その底力に感動した。この展覧会を見て、多くの人々が様々なことを再認識し、見直せるきっかけになればと思う。きっと良い展覧会になる。」(深澤)

姥澤さん、青森資材の皆さん、ありがとうございました!

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

2012年2月、深澤直人が青森を訪れた。飛行機の窓からの眺めは、一面の雪。奥には青森のシンボルで人々の信仰の対象になっている岩木山が見える。

青森を訪れるのは、初めてという深澤。「子どもの頃に青森県出身の版画家、棟方志功のテレビ番組を見て感動し、美術家の世界に入ろうと決心した」(深澤)

到着後、地図を片手に深澤がまず目指したのはホームセンター。「地元のホームセンターには、都会にはない魅力がある。時に友人のジャスパー・モリソンと二人で訪れることがある。『この椅子はどこで買った』などと、情報交換したりもする」(深澤)

ぎっしりと並ぶ日用品の一点一点を、じっくりと眺める深澤。「りんごの収穫や雪かきなど、外で仕事をすることが多いから、寒さや雪への対策がかなり切実なんだと思う」(深澤)

深澤の視点で選ばれた、青森のホームセンターの品々。「展覧会のもう一人のディレクター、佐藤卓さんに早く見せたい」(深澤)

Photo: Masako Nagano

フォトドキュメント「深澤直人、東北へ」

Vol.1 青森のホームセンター

Vol.2 色と香りが増す、りんごの木箱

Vol.3 叩いて鍛える、津軽打刃物

Vol.4 撒いた菜種に漆がのぼる、津軽「ななこ」塗り

2011年11月25日に行われた、小説家の平野啓一郎とプロダクトデザイナーの深澤直人によるトーク「存在とかたち」の動画をご覧頂けます。

9月16日から開催中の「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。

ISSEY MIYAKEのイメージを具体化しているのは、

実はアーヴィング・ペンなのかもしれない

──アーヴィング・ペンさんの写真についての印象をお聞かせください。

深澤直人(以下、深澤):

僕なりの勝手な解釈なんですが、アーヴィング・ペンという人は、自分のビジョンが決まったら揺らがない。そういう確固たるものが作品に現れている気がします。僕らのような仕事をしていると、あるところにまで行き着くのにブレを修正していく作業や、これでいいんだろうかと反芻する行為が発生してきます。でも、あるとき、疑わない強さ、概念に対して破綻なく瞬時に結晶化できる力が彼にはあるのだと思います。写真というものだからなおさらその強さが出るのかもしれません。

──展覧会をご覧になって、いかがでしたか?

深澤:展覧会では、一生さんとのコラボレーションの仕方がアニメーションで紹介されていて、二人の仕事を極めていくプロセスが初めて明かされたのですが、それはとても新鮮でした。アーヴィング・ペンも三宅一生の存在も偉大な作家であることは皆知っていますが、これだけの質量のクリエーションをしてきたのかという内側の実態はあまり明かされてこなかった。感動しました。

一生さんはアーヴィング・ペンとはちょっと違って、自分がいいと思ったことでも、それに自ら疑いをかけるところがある。迷いの中に自分の身を置くことを常に意識し、結晶化の瞬間を待ってつくりあげていく。それは彼独特のやり方であり強さであり厳しさでもあります。強烈なインパクトでした。

──三宅一生さんとペンさんのコラボレーションについては、どう思われましたか?

深澤:一生さんが作品制作の過程で、何を見てどう考えたのかを、アーヴィング・ペンなりの解釈で、ブレずに写真に撮る。その写真には、人がなんと言おうと「一生はこう考えたんだ」と規定化するくらいの力がある。だから、一生さんはペンの写真を見て、「そうか自分はこう考えていたんだ」と思うようなことがあったんじゃないか。その繰り返しだったんじゃないかと。両者とも表現にブレがないから、それぞれが重なるとぴったりとおさまってしまう。

ジャズのジャムセッションのようですね。最初は、相手のプレイを予測しないで弾くんだけど、キレイな音楽になっちゃう。もっと言うと、それを超えてしまう場合があって、一生さんが感じている自分の価値よりも、アーヴィング・ペンのほうが一生さんのことをわかってる、ということが発生する場合がある。それが、この仕事に出てる。つまり、ISSEY MIYAKEのイメージを具体化しているのは、実はアーヴィング・ペンなのかもしれない。何故かというと、このペンのイメージが世界中のいろんな人に刷り込まれてるから。そういう意味でも、一生さんがアーヴィング・ペンという人とコラボレーションしようとした勘みたいなものは、本当にすごいことだと思います。

──深澤さんの最近のお仕事を教えてください。

深澤:最近のものだと、ちょっと変わった仕事でしたが、無印良品の青山店をリニューアルしました。「Found MUJI」というプロジェクト。新しくものを作るのではなく、世界中で使い続けられているいいものをMUJIというフィルターを通して「探し出す」というプロジェクトです。日頃どこででも見ていそうなものに新しい価値を見出せると思います。僕も中国やインドに行っていろんなものを探してきました。ぜひご覧ください。

(聞き手:上條桂子)

2011年11月25日に21_21 DESIGN SIGHTで開催された展覧会関連プログラムに深澤直人が出演しました。

トークの様子は動画でお楽しみいただけます。

トーク「存在とかたち」の動画を見る

深澤直人 Naoto Fukasawa

プロダクトデザイナー

1989年 渡米し、IDEO(サンフランシスコ)に8年間勤務。'97年 帰国、IDEO東京支社を設立。'03年 Naoto Fukasawa Design設立。イタリア、フランス、ドイツ、スイス、 北欧、アジアを代表するブランドのデザイン、国内の大手メーカーのコンサルティングを多数手がける。デザインの領域は、腕時計や携帯電話などの小型情報機器からコンピュータとその関連機器、家電、生活雑貨用品、家具、インテリアなど幅広い。人間とものとを五感によって結びつける彼の仕事は、より大きな喜びを使い手に届けるものとして高く評価されている。著書「デザインの輪郭」(TOTO出版)、共著書「デザインの生態学」(東京書籍)、作品集「NAOTO FUKASAWA」(Phaidon)。「THE OUTLINE 見えていない輪郭」写真家 藤井 保氏共著を出版 (アシェット婦人画報社)。

「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展(会期:2011年9月16日〜2012年4月8日)にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。

- vol.1

- 佐藤 卓(グラフィックデザイナー)

物事の本質に真正面から切り込む写真 - vol.2

- 中野裕之(映画監督、映像作家)

明朝体のような繊細で力強い表現 - vol.3

- 石川直樹(写真家)

衝撃を受けて西アフリカまで訪ねていった、ダオメの写真 - vol.4

- ヴィンセント・ホアン(写真家)

ペンの「静」な生き方に学ぶ - vol.5

- 平野啓一郎(小説家)

人や職業の典型をとらえる収集家のような写真 - vol.6

- 操上和美(写真家)

「生」の瞬間が伝わってくる写真 - vol.7

- 日比野克彦(アーティスト)

平櫛田中とアーヴィング・ペンと三宅一生の共通点 - vol.8

-

深澤直人(プロダクトデザイナー)

ISSEY MIYAKEのイメージを具体化しているのは、実はアーヴィング・ペンなのかもしれない - vol.9

- 広川泰士(写真家)

オリジナルプリントから圧倒的な強さが漂う - vol.10

- ピーター・バラカン(ブロードキャスター)

セローニアス・マンクの音楽のような、決して真似のできない写真と服 - vol.11

- 高木由利子(写真家)

自分と真逆だから惹かれる、ペンの写真 - vol.12

- 浅葉克己(アートディレクター)

人間にとって一番大切なもの「観察力」が見事な人 - vol.13

- 加納典明(写真家)

静物写真の中に宿っているペンの写真的技術と精神的眼力 - vol.14

- ジャン・リュック・モンテロッソ(ヨーロッパ写真美術館館長)

礼儀正しさと優雅さを持ち合わせた、写真界の紳士 - vol.15

- 吉岡徳仁(デザイナー)

揺るぎない「強さ」がある 圧倒的な力を持った、ペンさんの写真 - vol.16

- ジャスパー・モリソン(デザイナー)

加工が盛んな現代だからこそ際立つ、銀塩写真の力 - vol.17

- 深谷哲夫(株式会社 解体新社 代表)

ニューヨークの空気を深く吸い、独自の黄金律で再構築した人 - vol.18

- 坂田栄一郎(写真家)

60年代のNYで体験したペンとアヴェドンとの交流 - vol.19

- 細谷 巖(アートディレクター)

寝ても覚めてもアーヴィング・ペンだった - vol.20

- マイケル・トンプソン(フォトグラファー)

ペンさんから教わったのは、シンプルの追求 - vol.21

- 小林康夫(東京大学大学院総合文化研究科 教授)

衣服と写真と文字 動くボディについて考える - vol.22

- 柏木 博(デザイン評論家)

穏やかで静かな、ペンの視点 - vol.23

- 鈴木理策(写真家)

すべての作品に共通する職人的な技術と品の良さ - vol.24

- 藤塚光政(写真家)

シュルレアリスムを感じさせる、ペンの写真 - vol.25

- 佐藤和子(ジャーナリスト)

現実と虚構を行き来する、夢あるクリエイション - vol.26

- 八木 保(アートディレクター)

決して作為的ではない、ストレートな表現 - vol.27

- シャロン・サダコ・タケダ(ロサンゼルス・カウンティ美術館シニアキュレーター、コスチューム・テキスタイル部門長)

常に新しい表現に挑戦する、素晴らしい才能を持つ二人 - vol.28

- マイケル・クロフォード(カートゥーニスト)

シンプルでパワフルなアートの力を実現した、二人の希有なコラボレーション - vol.29

- ブリット・サルヴェセン(ロサンゼルス・カウンティ美術館キュレーター、ウォーリス・アネンバーグ写真・プリント・ドローイング部門長)

二人の才能のダイアローグをヴィジュアライズしてくれた展覧会 - vol.30

- 北村みどり(株式会社三宅デザイン事務所 代表取締役社長)

類のない創造を生み続けるアーヴィング・ペンさんとの13年間

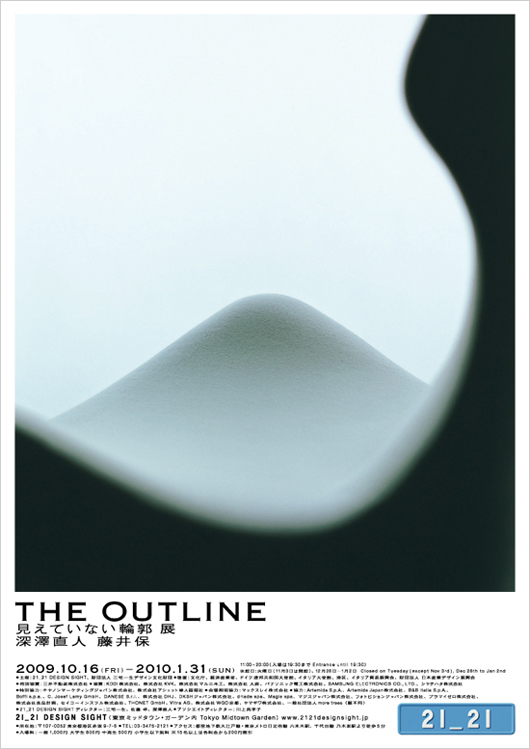

最後のトークイベントは、深澤直人、藤井保、今回展覧会のアートディレクションをつとめた副田高行の鼎談形式で行われました。テーマは「地と図」。「じとず」と読むこの言葉は深澤からの提案でした。しかしなんと、当日まで「ちとず」だと思っていた藤井と副田。スタートから会場は笑いに包まれつつ、トークは深澤の「地と図」の説明から始まりました。

「地と図は3人のものづくりへの共通項だと思った」と深澤は言います。それぞれの図である被写体やプロダクト、商品だけに焦点をあてるのではなく、地である背景や生活風景も常に視野にいれるという姿勢。「僕らはものを凝視しない」と語る深澤の言葉から、今回の展覧会の主旨でもある「見えていない輪郭」にも近づいていきます。

以前の仕事中、霧がかったぼんやりとした風景をそのまま写しとることで「見えていないことがリアル」だと確信を持ったという藤井。現代は明るすぎる藤井の言葉に、多くの仕事をともにしてきた副田はうなずきました。深澤の著書『デザインの輪郭』を愛読していて、前日にもおさらいのつもりが熟読してきてしまったという副田。自分の思っていたことがすべて文言になっていてびっくりした、と初めて読んだ当時の感想も披露。最後に3人は見えすぎてしまうこの時代だからこそ、客観的な、引きをもった立場でバランスのいい「地と図」をつくる仕事をしていきたいと志を確かめ合いました。

3人のトークのあとは、恒例の質疑応答へ。着席だけでなく、立ち見の参加者からも積極的に手が挙がりました。今までの仕事からデザインの本質に至るまでさまざまな質問を丁寧に答えていく中、「よいデザインをしていくには?」との質問に「よい地図をつくってください」と答える場面も。それぞれが異なるジャンルで活躍する3人のものづくりの姿勢に、「地と図」の調和という共通項が実感できるひとときとなりました。

12月21日、大学生のために特別に行われた深澤直人によるギャラリートークでは、初めに深澤のデザイン思想と展覧会のテーマである空気や生活、環境や世界と密接に関わるものの「輪郭」について語られました。その後深澤の解説とともに会場を巡り、無印良品のCDプレーヤーやギャラリークレオのコートハンガー、トーネットのエクステンションテーブルなどは深澤自身によるデモンストレーションも。ひとつひとつの作品の説明に熱心に耳を傾ける学生たちの姿が印象的でした。

トークの後半は、「通常よりもライティングを落として自宅のリビングのように落ちつける空間に構成した」という会場で、学生たちとの質疑応答。デザインを始めて30年になる深澤に何度か訪れたという転機や、アメリカで仕事をした頃のエピソード、学生時代の時計の課題や子どもの頃に最初にデザインを意識した車の話など、話題は尽きませんでした。

「ものの形ではなく関係に注目し、人の気持ちの中にあるものの原型を探す」という深澤直人のデザインと素顔に触れられる、熱気に満ちた時間となりました。

2人の活動を通して、私たちが見えていなかったデザインの輪郭に気付く「THE OUTLINE 見えていない輪郭」展。10月31日、関連プログラムとして深澤直人と藤井保によるオープニングトーク「2人に見えている輪郭」を行いました。

出会いのきっかけからトークはスタート。雑誌の連載中も実際に顔を合わせることはほとんどなかったという2人。お互いの仕事を通して、ものが存在するために必要な関係性を表す「輪郭線」の存在に深澤は気付いたと言います。この発見はのちに展覧会や書籍のタイトルにも繋がっていきます。藤井は「深澤がデザインをしている過程できっと見ていた風景を考えた」と今回の展示写真について語りました。

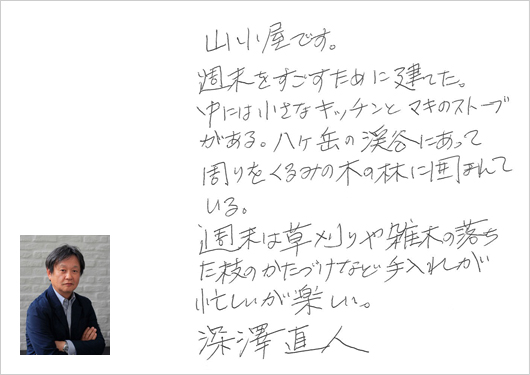

その後、それぞれのものづくりや仕事に対する姿勢へとトークは展開。藤井のヨーロッパロケのエピソードをはじめ、深澤が自ら建てた山小屋での暮らしも話題にのぼりました。

トーク後半の質疑応答のコーナーでは、現代におけるものづくりの意味や、本展をつくっていく上での苦労話からお気に入りの展示写真、出会ってからのお互いの印象に至るまで、さまざまな質問が飛び交いました。多くは語らない2人のデザイン、表現に触れることができる貴重な機会となりました。

「アウトラインとはものの輪郭のことである」

「わたしの役割はその輪郭を割り出し、そこにぶれなくはまるものをデザインすることである」

アウトラインとはモノの輪郭のことである。その輪郭はそのモノとそれを取り囲む周りとの境目のことでもある。そのモノを取り囲んでいるのは空気だから、そのモノの形をした空気中の穴の輪郭はそのモノの輪郭と同じである。空気はそのモノの周りに漂う雰囲気を指す比喩でもある。この空気(雰囲気)は、そのモノの周りに存在するあらゆるもの、例えば人の経験や記憶、習慣や仕草、時間や状況や音、技術や文化、歴史や流行などの要素で構成されている。それらの要素のたった一つが変わってもモノの輪郭は変わる。人はその空気の輪郭を暗黙のうちに共有している。わたしの役割はその輪郭を割り出し、そこにぶれなくはまるモノをデザインすることである。

藤井さんの写真を最初に見たとき、そのはっきりとしないモノの輪郭に驚いた。しかし、考えてみればモノは空気や光に溶けているから、人には輪郭がはっきりと見えていないことに気付いた。その事実を知って感動した。藤井さんはたとえモノを撮っていても風景を撮っているんだと思った。わたしのデザインと一緒にその周りの空気を撮っている。藤井さんには、みんなが知っているけど見えていない輪郭が見えている。

深澤直人

「"もの"は何も語らないが、実はその背後に多くの言葉や物事の真理がひそんでいる。装飾とは無縁なプロダクトの実在を前にして、僕は風景や彫刻を見るように写真を撮っている」

深澤さんとの出会いは、雑誌『モダンリビング』の連載で、深澤直人デザインのプロダクトを3枚の写真で構成する企画からである。現在で22回目、隔月刊なので、約4年間そのキャッチボールは続いている。

彼の書物のなかに、週末を過ごすための自作の山小屋には電気も水道もないという話がある。その不便さの中で生活をすることで本当に必要なものは何かが見えてくるという。これ程、最先端の工業製品をデザインしている人間が、その便利さと逆の環境に身を置いて思考をしている。僕は、そこから生まれた表現も言葉も信用できると思った。人には、自己否定も、自然に対しての謙虚さもまた必要なのだ。"物"は何も語らないが、実はその背後に多くの言葉や物事の真理がひそんでいる。装飾とは無縁なプロダクトの実在を前にして、僕は風景や彫刻をみるように写真を撮っている。

藤井 保

4月3日、21_21 DESIGN SIGHTの2周年を記念して、ディレクターズの佐藤卓と深澤直人によるスペシャルトーク「こんな時だからこそデザイン」が行われました。

世界中の企業を相手に仕事をする深澤からは、経済も情報も「太り過ぎた」現代、逆に「何が本来の価値なのか考えやすくなったのでは」との意見。グラフィックの世界でもひしひしとデザインと真撃に向き合う時代を感じているという佐藤は、「コミュニケーション、言葉にすることが大切」と語りました。

そんな中、深澤は「正しいデザイン」という考え方を提案。センスや個性がつくる「良いデザイン」から、社会的で責任感のある「正しいデザイン」へ。その考え方に深く共鳴した佐藤も、「デザインとは、気を使うこと」との持論を展開しました。

トーク後には会場とのやりとりも活発に行われ、来場者とともに現代におけるデザインの役割について考えるひとときとなりました。

20日、国立新美術館講堂において21_21 DESIGN SIGHTのオープン1周年を記念した『デザイン・トーク』が開催されました。三宅一生、佐藤 卓、深澤直人の3ディレクターによるトークの前には、スペシャル企画として、イサム・ノグチ庭園美術館学芸顧問の新見 隆にイサム・ノグチの人と作品についても簡単なレクチャーをしていただきました。

約20分という短い時間ながら、イサム・ノグチが広い意味で20世紀のモダニズムを越えようとした芸術家であり、西洋近代彫刻の代表ともいうべきブランクーシに師事しながらも、みずからは東洋的な思想を彫刻表現に取り入れた新たな造形を生み出したことなど、スライドを交えた解説はとても興味深いものでした。

続いて行われたデザイン・トークはアソシエイトディレクター川上典李子を司会に、開館までの経緯やこの1年の活動について、ディレクターたちがそれぞれコメントを発表。これからの21_21 DESIGN SIGHTはどうなっていくべきかなど刺激的な意見も飛び出しました。

トークの後は次回展『祈りの痕跡。』展のディレクターであるアートディレクターの浅葉克已が登場、展覧会の内容について紹介しました。手旗信号などを交えたパフォーマンスで会場は大いに盛り上がりました。

なお、この「デザイン・トーク」の模様を記録した映像を1時間に再編集し、上映会を開催することが決定しました。来場いただけなかった方、ぜひこの機会をお見逃しなく!

(詳細は関連イベント情報をご覧ください)

講演会の後半では、いくつかのキーワードを軸にディレクターたちがそれぞれの考えを述べました。21_21 DESIGN SIGHTの今後について、活発な意見交換が行われ、盛況のうちにトークを終了しました。

2008年6月20日国立新美術館・講堂にて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/五十嵐一晴

vol.1 21_21ができるまで

vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

vol.3 vol.3 21_21における「考える」「つくる」ということ

21_21 DESIGN SIGHT 1周年記念講演会「デザイン・トーク」 vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

アソシエイト・ディレクター、川上典李子の進行で、3人のディレクターがこの1年間の活動について語りました。各人がディレクションを担当した企画展についてふり返る言葉から、21_21 DESIGN SIGHT独自の展覧会のつくりかたが浮かび上がってきました。

vol.1 21_21ができるまで

vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

vol.3 vol.3 21_21における「考える」「つくる」ということ

2008年6月20日、21_21 DESIGN SIGHTのオープンから一周年を記念して、ディレクターの三宅一生、佐藤 卓、深澤直人の3人が揃った「デザイン・トーク」が開催されました。進行役はアソシエイトディレクター 川上典李子が務めました。トークの前には、21_21 DESIGN SIGHT設立のきっかけに関わった芸術家イサム・ノグチについて、イサム・ノグチ庭園美術館顧問である新見 隆による特別レクチャーが行なわれました。

vol.1 21_21ができるまで

vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

vol.3 vol.3 21_21における「考える」「つくる」ということ

本展担当ディレクター深澤直人からのコメント

「10人のうち9人はチョコレート好き。そして10人目は嘘をついている」* アメリカの漫画家、ジョンG.トゥリアス(John G. Tullius、1953年生まれ)の言葉です。誰もが親しみをもって受け入れている不思議な食べ物、チョコレートは、食べ物という存在を超えて、生活の至るところに顔を出します。その、「すでに共有されている感覚(感触)」を通して世界をとらえてみるとどうなるか、それが今回の展覧会の試みです。もちろん、チョコレートそのものの作品も登場しますが、それだけではありません。チョコレートから見た世界を、一緒に味わってください。 *The Little Book of Chocolate, Brockhampton Press, 1996, p.32 より

21_21 DEISGN SIGHTは5感を使って「見る」場所

2006年12月4日 東京ミッドタウン内、21_21 DESIGN SIGHTにて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/ナカサ&パートナーズ 吉村昌也

21_21 DESIGN SIGHTの建物は、エントランスを抜けて地下のギャラリーに達すると、外観からは思いもつかないダイナミックな空間が広がっています。ギャラリーは大小あわせて2つ。それを示すサインは照明によってコンクリートの壁面に映し出される、1と2の数字のみ。ギャラリーのほか、サンクンコートあり、秘密めいた通路ありの空間で3月30日から始まる、21_21 DESIGN SIGHTのプログラムにどうぞご期待ください。

2006年12月、竣工間近の21_21 DESIGN SIGHT(以下、21_21)をディレクターが訪れ、ほぼ完成した建物を見学しました。実際の空間を見ながら行なわれた今回のディレクターズ放談は、意気高揚しつつも21_21およびデザインの核心に迫る内容となりました。

安藤建築の魅力は空間を体験することで見えてくる

(一同爆笑)

先月、21_21 DESIGN SIGHT(以下、21_21)の催しが東京と京都で開催されました。

六本木・アクシスギャラリーのご協力で実現したプレオープン企画 [ 21_21 DESIGN SIGHT Talks ] と、国立京都国際会館におけるパネル討論 [ 21_21 DESIGN SIGHT ディレクターズ・トーク ] です。

催しには三宅一生・佐藤 卓・深澤直人の3ディレクターらが参加し、施設の話はもちろん、デザイン全体における視点や可能性について発言しました。それぞれの会場には多くの聴講者の方々が足を運び、21_21のコンセプトに耳を傾けてくださいました。

このウェブサイトでそれらの一部をお伝えします。

レポート1:パネル討論 [ 21_21 DESIGN SIGHT ディレクターズ・トーク ]

2006年11月12日 国立京都国際会館(京都・左京区)

>詳細

レポート2:プレオープン企画 [ 21_21 DESIGN SIGHT Talks ]

Talk 1 「Designing 21_21 DESIGN SIGHT ー デザイン施設のデザインを考える」

Talk 2 「深澤直人 × 鈴木康広 × 高井 薫 デザインの視点」

2006年11月9日・10日 アクシスギャラリー(東京・六本木)

>詳細

去る11月12日、京都の宝ヶ池ほとりにある国立京都国際会館において、パネル討論 [ 21_21 DESIGN SIGHT ディレクターズ・トーク ]が実施されました。

この催しは、第22回京都賞(財団法人 稲盛財団主催)を受賞した三宅一生の記念ワークショップ『デザイン、テクノロジー、そして伝統』の一環として行われました。

ワークショップ前半は、三宅が30年余にわたる衣服デザイナーとしての仕事を紹介。山口小夜子ほか数名のモデルによる代表作を着用してのデモンストレーションや映像などが披露されました。その後、彼の最新の活動を伝えるものとしてディレクターズ・トークが行われました。

本題のパネル討論は、京都賞 思想・芸術部門審査委員長で美術史家の高階秀爾が座長を務め、21_21 DESIGN SIGHTを設計した建築家で、第13回京都賞受賞者でもある安藤忠雄、当施設のディレクターである佐藤 卓と深澤直人、同じくアソシエイトディレクターの川上典李子らがパネリストとして登場。21_21とのかかわりについて説明したあと、座長の質問に答えるという形式で進行しました。

21_21に関する主な発言を紹介します。

--このほか、京都でも21_21が何かできないだろうか、デザインって一体なんだろうか、子供も大人もわいわい言って楽しめる場所にしたいなど、それぞれの立場から21_21に対する思いや夢が語られました。

(21_21 DESIGN SIGHT 広報・財団法人 三宅一生デザイン文化財団)

写真右:東京タワー外観。放送局の電波塔を一本化する構想で建設された総合電波塔。約4000トンの鋼材が使われ、鳶職人の手作業により、15か月という早さで完成しました。

2006年10月23日 東京タワー 展望カフェ「カフェ・ラ・トゥール」にて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/五十風一晴

上の写真は収録後に敢行した、三宅・深澤、両ディレクターによるプリクラ。あいにく収録日は雨でしたが、大展望台にあるプリクラでは、青空にそびえる東京タワーをバックにした写真を撮ることができました。さらに2人は地上145mから下を見下ろすルックダウンウインドウ(写真トップ参照)を体験したりと、つかの間ではありましたが観光気分を楽しみました。

東京タワーは高さ333メートル。エッフェル塔よりも13メートル高く、自立鉄塔としては世界一の高さを誇ります。

http://www.tokyotower.co.jp

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターによる放談シリーズ、第3回目をお届けします。三宅一生と深澤直人が、東京タワーの大展望台から東京の街を眺めながら、都市、文化、デザインについて対話します。

写真右:展望解説ボードを見る深澤(左)と三宅(右)。ボードには東京の景観説明や建物の説明などがタッチパネル形式であらわれる。

来春のオープンに向けて準備が進む21_21 DESIGN SIGHT (以下21_21)の現在は?

この秋開催するトークイベントの概要とあわせて、アソシエイトディレクターの川上典李子が語ります。

アソシエイトディレクターの役割

21_21では三宅一生、佐藤 卓、深澤直人の3人のディレクターが中心となって企画を進めていますが、そこにご一緒させていただいてリサーチをしたり、あるいは、デザインジャーナリストとしての経験をふまえて、ディレクターに問いかけや提案をさせていただくのも私のおもな仕事です。

いま、3人が定期的に集まるミーティングやそれぞれの企画別のミーティング、ワークショップなどがひんぱんに開かれているのですけれど、それぞれを結ぶ役割というか、全体の流れをつかみながら皆さんと一緒に考えている、という感じでしょうか。

21_21は美術館ではないし、ギャラリーでもありません。デザインというひとつの入口から社会や生活、文化などいろいろな事を考えていく、自由な活動の場にしたいと思っているんです。具体的には、来てくださる方になにかを感じ、考えていただくきっかけになる催しとして、独自の企画展を開催していきます。まずはちょっと長めの、3ヶ月間の会期の展覧会があり、さらに、それとは別のさまざまな企画を予定しています。いまは第1回の企画展の作品制作が大詰めの時期を迎えているので、その作業に関わる時間が増えてきました。

展覧会の新しいつくり方を探る

企画展は、3人のディレクターが交代で展覧会のディレクションを担当していきます。ゆくゆくは外部からゲストキュレーターを招く場合も出てくるでしょう。

第1回は深澤さんのディレクションです。詳しいことはまだ申しあげられないのですが、"身近で子どものころから親しんでいて、それを貰ったり、手にするとすごく嬉しい気持ちになる、あるもの"を題材にしています。私たちが日常的に接していて、多くの人が好きなもの、なんですが......。

参加作家はさまざまなジャンルのクリエイター、約30組にのぼりますが、ワークショップを開催し、ディスカッションをしながら、それぞれが作品を考えていくという方法をとっています。たとえば深澤さんがある問題を投げかけ、返ってきた反応にさらに変化球を投げるという、すごくライブな感じで進んでいますね。ディレクターである深澤さんの視点が反映されていますが、キュレーター主導の展覧会とはまったくことなる、展覧会の新しいつくり方を実践している感じなんです。

展覧会が開幕した後も大切だと考えています。企画展はそれぞれの題材に対する私たちの結論ではありません。皆で考えてきたことのひとつの投げかけとしての展示をきっかけに、わらに来場者の皆さんが何を感じてくれるのか。そこから広がっていく皆さんひとりひとりの視点もいかしていきたいと考えています。そのために、会期中の様々なアクティヴィティも計画しているところです。そんなふうにして、21_21をよりオープンな場所、ものをつくるエネルギーを感じていただける場所としてつくっていきたいと思っています。

川上典李子から見た3人のディレクター

深澤さんも佐藤さんも三宅さんも、ものすごくお忙しいなかで、21_21には本当に意欲的に取り組んでいらっしゃる。それはもう驚いてしまうくらいで。身近な生活を楽しんでいると同時に、飽くなき知的好奇心の持ち主というところが共通しています。そのうえで、それぞれの個性というものがあって。

たとえば佐藤さんは、やっぱりサーファーだ、と思うことがあるんです。ミーティングしていて、アンテナで何かをキャッチした瞬間に「おーっ!」って全身で入っていく感じがして、予測不可能な事態を怖がらないところが波乗りっぽい!(笑)。 深澤さんはわりと冷静だけれど、面白がり屋なんです。観察と発見の天才で。ニコニコしながら、鋭い変化球を投げてきたりもするんですよね。そうきましたか、なるほどなるほど、って、深澤さんとのキャッチボールはいつも刺激的。三宅さんはもう、何て言うのかしら、精神がすごく柔軟。行動も実に軽やかで、驚かされることがしばしばです。いろんなことを見ていらして、話していると「この展覧会、このコンサート、よかったですよね」なんて教えてくださって、いったいいつの間に......?!と思うほど(笑)。しかも話題は、アートやオペラの最新情報からお笑いの世界まで、ものすごく幅広い。

また、仕事をしていてしばしば感じるのが、3人ともとても人間的な魅力にあふれた方々だということ、素晴らしいユーモアの持ち主だということです。デザインというのはやはり社会でいかされるものであるし、人が使うものですから、ヒューマンな視点は不可欠だと思うのです。3人が仕掛け上手だったり、自身の作品の伝え方を常にあれこれ考えているのも、人を楽しませよう、生活をより楽しくしようという気持ちからなんですよね。自分たちが面白いことしかやらない人たちですから、21_21の活動については乞うご期待!って、自信をもって言えます。

プレオープン・イベントしとして11月に[21_21 DESIGN SIGHT Talk]という催しをおこないます。たとえば館内のサイン計画だったり、企画展を開催するのに至る過程であるとか、現在の途中経過をご紹介する機会になります。制作の舞台裏のようなものも当然出てくるでしょうし、動いているということ自体が21_21の重要な性格だということを、いらしてくださるとよくわかっていただけるのではないかと思っています。

2006年9月14 財団法人三宅一生 デザイン文化財団にて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/五十風一晴

- 深澤

- この近くに「マコ」っていうカレー屋があったの知ってる? そこのカレーを2ヶ月くらい食べ続けたことがあってさ(笑)

- 佐藤

- それは、身体が傾くよ、いくらなんでも(笑)

- 深澤

- けっこう面白かったよ。当時350円だったんだ。それをどれくらい続けられるかとか、へんなこと考えてた(笑)

- 佐藤

- ひとりでやってたの?

- 深澤

- ひとり。あんまり友達いなかったよ。それがよかったんじゃない?

- 佐藤

- そして、神保町の「天丼 いもや」。

- 深澤

- 行った行った。天丼もトンカツも。あの店に行くと必ず、順番が来るまで待つわけだけど、でも並んで待っている間に学ぶんだよね。あの店のシステムというかプロセスのすごさを。俺が一番驚いたのは、今でこそミニマリスムだと思うけど、どんぶりが棚に1個も入っていないんだ。

- 佐藤

- そうだった、言われてみれば。

- 深澤

- 人数分しか必要ないから。全部循環しているから、棚の中に食器がいっさいない。

- 佐藤

- お店が終わると、棚に入る。

- 深澤

- そう。だから、すかすかしているんだ。すごいなと思った。

- 佐藤

- 並び方もシステマチックに決まっていたよね。食べているときは喋らない。たしか海老のしっぽまで食べると、大盛りが普通の値段で食べられたんだよね。

- 深澤

- それは知らなかったな(笑)。

- 佐藤

- 「いもや」のカウンターがその後、言ってみればよみがえったというのがあるわけじゃない? 深澤さんにとって。

- 深澤

- 檜の、塗装していないあったかい感じ。寿司屋もそうだけど、席につくと、なんにしようかなって、こう、触るじゃない。あの感じだよね。接触している感じ。あれがいいんだ。

- 佐藤

- あれが今の角アールにつながるわけですね?

- 深澤

- あ、俺の? 2.5Rに?......つながってるね。感触としてはつながってる。

- 佐藤

- 後々、経験としてよみがえっているわけだよね。

- 深澤

- 考えてみると、一番最初に勉強を始めた頃の自分の試行錯誤って、今の自分の基準になってる。芸大の先生が描いたすごくうまい石膏像のデッサンを見たことがあるんだ。それは背景に影がついているわけ。みんなは石膏像の胸のところを黒く描いているのに。で、俺はいきなり背景から描いてみたんだ。

- 佐藤

- えっじゃあ、その頃から、白い石膏像を描くならバックから描くと考えていたわけ?

- 深澤

- でも「そういうのはテクニックをなぞっているだけだから、もっと胸の厚みをとらえろ」と先生に言われちゃって。

- 佐藤

- でも深澤さんが正しいよ。もののとらえかた、考え方なんだから。でもあった、バックに調子がついていて、石膏像そのものにはない、そんなデッサンがあったね。

- 深澤

- ピカソの、十代のときの、脚を描いたやつとか。

- 佐藤

- それそれ。円盤投げの脚だよ。

- 深澤

- それ。すごいんだよ。

- 佐藤

- 周辺とか、ものの関係というのを、その頃に考えていた? 『デザインの輪郭』じゃないけどさ。

- 深澤

- うん。そのものを描くか、輪郭から描くかというのは、すでにそのころ考えはじめている。

- 佐藤

- 予備校のときに考えていたことって、実は正しかったんじゃないかって思うことっていっぱいあるね。そしてそのことを忘れていないんだ。今の基礎なのかな。

- 深澤

- そう、今の基礎。あっていようが間違っていようが、そこから始まっていることは間違いない。

- 佐藤

- 深澤さんは、大学を卒業して時計のメーカーに入ったんだよね。

- 深澤

- 8年いたのかな。で、アメリカの会社に行って、それでもう、デザインがわかったみたいな。コンサルタントとしてのデザインを勉強して。企業のデザインをやって、今の自分がある。

- 佐藤

- アメリカにいってからはもう、自分を確立していたと思う?

- 深澤

- そのときは王道を行っていると思っていたけど、今考えてみるとやっぱりまわりの環境に、かなり影響されていたと思う。フリーになって3年半くらいで初めて、自分がひとりでデッサンをはじめたときと同じ状態にもどったんじゃないかな。自分で考えて自分で答を出していくことができるようになったというか。卓さんはフリーになったのが早かったから、すごいよね。

- 佐藤

- 今よりは経済的にいい時代だったから、なんとかなったのかもしれない。でもね、なんでもやりました。だってほとんど世の中に出ている仕事なんてないわけだから...ほんっとに、いろんなことを。だから、深澤さんの仕事見てると、最初から今の状態に目標を定めていたように感じるんだけど?

- 深澤

- いや、それはいろいろ揺さぶられたから。デザインっていうのは多岐にわたっているからさ。全部とりいれて何が正しいかなんて考えると、ものすごく揺さぶられる。

- 佐藤

- 揺さぶられてさ、右や左にぶつかりながら、軸を見つけてる。

- 深澤

- ...見つけようとしてるんだけどさ、やっぱり揺さぶられているんだろうね。また10年後にやろうか、この話。

- 佐藤

- いいね。10年くらい前のバブルの時代に、雑誌の取材で「いまどういうものが欲しいですか」という質問がきたわけ。僕が「普通のものが欲しい」って答えたら、記事にならないって言われた(笑)。その、「普通」という軸を10年ごとに考えたら、すごく面白いかもしれないね。

- 深澤

- 「普通の軸」っていうのは難しいんだ。それを考えることができるデザイナーっていうのが僕の基準になっているかもしれない。「普通の地平」を作れるかどうか。

- 佐藤

- すごくデリケートで微妙なものだよね。

- 深澤

- そう、微妙なものだけど、実はどこにでもあるんだよ。

2006年5月22日 画廊喫茶ミロにて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/中野愛子

ふたりが語りあったのは、JRお茶の水駅から近い、画廊喫茶ミロ。創業50年を数える老舗です。営業を始めた1950年代からほとんど変わらない店内を、創業者の女性店主と娘さんが切り盛りされています。

[画廊喫茶ミロ]

所在地:東京都千代田区神田駿河台2-4-6

電話番号:03-3291-3088

営業時間:8:00〜23:00

定休日:日・祝

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターの佐藤卓と深澤直人は、美術大学進学をめざしていた浪人時代、東京・お茶の水にある同じ予備校に通っていました。当時、面識はなかったそうですが、今回久しぶりにお茶の水の街を訪れたふたりが、デザインに目覚めた頃と現在を語ります。

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターによる放談をお届けします。

- vol.1

- 佐藤 卓×深澤直人 「僕たちのデザイン事始め」 前編

佐藤 卓×深澤直人 「僕たちのデザイン事始め」 後編 - vol.2

- 三宅一生×佐藤 卓 「現代ニッポン・コンビニ・考」 前編

三宅一生×佐藤 卓 「現代ニッポン・コンビニ・考」 後編 - vol.3

- 三宅一生×深澤直人 「地上333メートルから見えてくる、東京、デザイン・ものづくり」 前編

三宅一生×深澤直人 「地上333メートルから見えてくる、東京、デザイン・ものづくり」 後編 - vol.4

- 三宅一生×佐藤 卓×深澤直人×川上典李子 「オープン直前の21_21 DESIGN SIGHTで語るデザインの未来」 前編

三宅一生×佐藤 卓×深澤直人×川上典李子 「オープン直前の21_21 DESIGN SIGHTで語るデザインの未来」 後編