contents

写真 (197)

2025年11月21日、いよいよ企画展「デザインの先生」が開幕します。

さまざまな出会いのなかに、生活や社会の今後について考えを巡らせるヒントがあります。多くの情報が迅速に行きかい、価値観が大きく揺れ動いている今日だからこそ、デザインを通して多様な視座を示してくれた巨匠たちの活動を振り返ってみたいと考えました。

本展では6名にフォーカスし、「デザインの先生」として紹介します。デザイン教育の現場で未来を担う人材を育んだ人物も含まれますが、それだけでなく、信念と希望を胸に活動することで各時代の先を探り、社会の新たな局面をもたらした人物であるという点で共通しています。

考え、つくり、伝えつづけるデザインの行為は、生きることと切り離せません。代表作をはじめ、残されたことば、記録映像などを通して各氏の人間性に迫りそれぞれのデザイン活動に目を向けるとき、彼らは皆、私たち一人ひとりが考え、主体的に行動し、進んでいくことをまさに期待していたのだということも知るでしょう。とてつもない好奇心と探究心と勇気の持ち主であり、魅力に満ちた先生たちに出会ってください。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2) 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー) 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)年表

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)(手前)ブルーノ・ムナーリ展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)アキッレ・カスティリオーニ展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)(手前)エンツォ・マーリ展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)オトル・アイヒャー展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)マックス・ビル展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)ディーター・ラムス展示風景

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

2025年7月4日、いよいよ企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」が開幕します。

自然災害はいつどこで発生するか、確実にはわかりません。しかし災害から目を背けなければ、今やるべきことや、考えるべきことが見えてくるのではないでしょうか。

本展では、そもそも災害とはなにかという視点から、データビジュアライゼーションをはじめとしたリアルな状況把握や、防災に関するプロダクト、災害をきっかけに生まれたプロジェクトなど、人々が直面してきた自然災害とその周辺を広く見つめ直します。そのうえで、改めて向き合いたい、いくつもの「問い」を会場に散りばめます。あらかじめ想像しておけば、未来は少し変えられるかもしれません。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2) 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー) 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー) 会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)柴田大平「防災グラデーション」

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)siro+石川将也「そのとき、そのとき、」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)日本郵便株式会社+寺田倉庫株式会社「防災ゆうストレージ」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)バリューブックス「ブックバス」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2) 会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)トラフ建築設計事務所+石巻工房「Maker Made Since 2011.3.11」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)WOW「みんなは、どうする?」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)WOW「みんなは、どうする?」

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)佐竹真紀子「Seaside Seeds」「風景のつづき」「おばちゃんコーヒーはじめました」

会場風景(ギャラリー 2 出口)

会場風景(ギャラリー 2 出口)津村耕佑「FINAL HOME」

会場風景(ロビー)

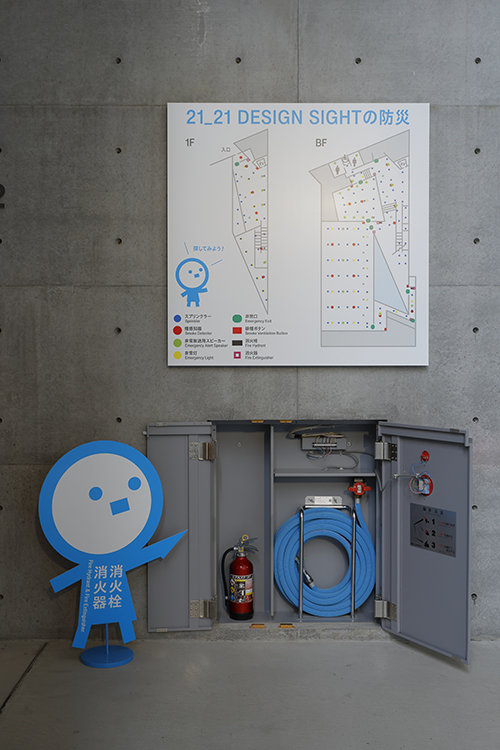

会場風景(ロビー)中村至男「21_21 DESIGN SIGHTの防災」

会場風景(サンクンコート)

会場風景(サンクンコート)veig「蒸庭」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

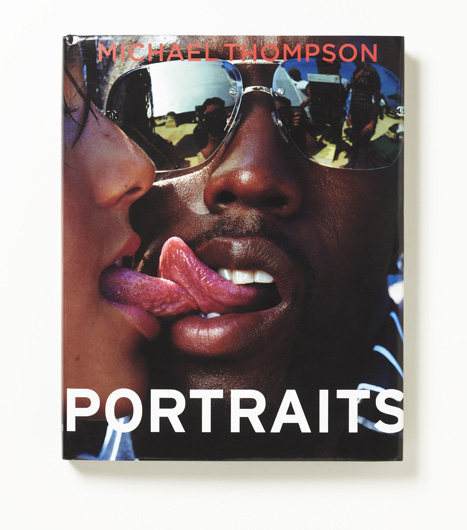

2025年5月23日(金)、ギャラリー3で「TASCHENエグゼクティブ・エディター: Dr.ペトラ・ラマーズ=シュッツェによるトーク『TASCHENの本づくり』」を開催しました。

ドイツのアートブック出版社TASCHEN(タッシェン)で長年編集者をつとめるペトラ・ラマーズ=シュッツェが、日本で初めて行った本トークでは、21_21 DESIGN SIGHTに合わせて、アートブックの愛好家や出版関係者だけでなく、デザインに興味をもつ方を中心に、広く一般に向けて本づくりを語りました。

1980年代にドイツのケルンで小さなコミックショップから始まり、現在は世界に220人のスタッフを持つユニークな存在のアートブック出版社として知られるようになった同社。その歴史と、出版シリーズを紹介した後、本づくりの哲学やシュッツェが現在取り組んでいる新しい書籍について紹介しました。

シュッツェは聴講者の質問にも多く答え、TASCHENの取り組みを通して、アートと本づくりへの情熱とこだわりが、いかに人々の生活を豊かなものにするかを考える貴重な機会となりました。

2025年3月7日、いよいよ企画展「ラーメンどんぶり展」が開幕します。

岐阜県の東濃地方西部を中心とした地域でつくられる陶磁器の総称、美濃焼。実は日本のラーメン丼の90%は美濃焼です。2012年に始まった美濃焼に関するプロジェクトのひとつ、「美濃のラーメンどんぶり展」をきっかけとした本展では、プロジェクト開始から続く「アーティストラーメンどんぶり」に新作10点を加えた、全40点のオリジナルラーメン丼を展示。また、建築家・デザイナー3組の設計による「ラーメン屋台」や、「ラーメンと丼の解剖」、ラーメンの文化や歴史、器の産地である東濃地方の風土や環境、歴史について紹介します。

「ラーメン」を「器」からひもとくことにより、慣れ親しんだ日常の世界が、どのような要素で成り立ち、そこにどのように人やデザインが関わっているのかを発見し、その面白さを味わっていただく機会となれば幸いです。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

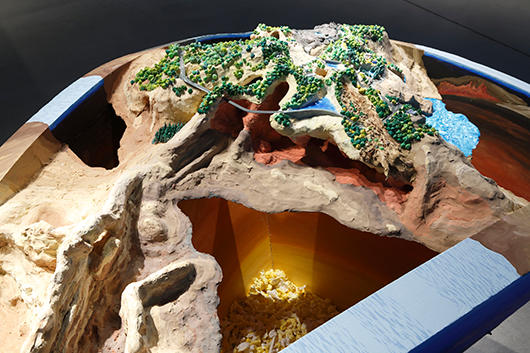

会場風景(ギャラリー2)「MINO COSMOS」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)「ラーメンの歴史と現在」

岡 篤郎「ラーメン屋の気配」(手前)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)加賀保行「ラーメンどんぶりコレクション」

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)「ラーメンと丼の解剖」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)TONERICO:INC.「おかもち屋台」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)中原崇志「リースパネル屋台(1800+2700)×900」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)竹中工務店(正田智樹、海野玄陽、松井優香、森 唯人)「Nomad Roof(ノマド ルーフ)」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)「伝統技法ラーメンどんぶり」

会場風景(ギャラリー2 出口)

会場風景(ギャラリー2 出口)「『土のデザイン』の未来」

会場風景(サンクンコート)

会場風景(サンクンコート)veig「どん景」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)「丼自慢」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

ギャラリー3では、2024年12月14日(土)から12月26日(木)まで「米と藁。しめ縄職人 上甲 清 展—ともに生き、時を紡ぐ。」を開催しています。

愛媛県西予市で半世紀以上もの間、しめ縄職人として活動する上甲 清は、手植えの田植えから稲刈りまで、しめ縄専用の稲を自ら栽培し、それを藁にし、丹精込めてしめ縄作品をつくっています。しめ縄を人生にしている祖父・清の作品や生活と、その活動を取り巻く環境や文化を伝えようと「孫プロジェクト」を立ち上げた孫・智香。そして彼らに共感した、インテリアスタイリストの作原文子率いるMountain Morningが、本展を企画しました。

愛媛を訪れた際にこの活動や作品を知り、興味を持っていた作原は、やがて作業場をたびたび訪れ、田植えや稲刈りに参加し、上甲の人柄を知れば知るほど、彼が守ってきた藁文化を何かカタチ にして残さなければという気持ちが強くなっていったと言います。さらにその思いに賛同した写真家や映像作家などの仲間が記録を残していきました。

会場では、西予市の豊かな水田と山の情景、上甲の稲作としめ縄つくりの様子や、しめ縄が納められた地元の神社の風景の写真が空間を彩る中、上甲によるしめ縄作品「宝結び」「めがね」「えび締め」、制作に使用している藁や「わらじ」などの藁細工を見ることができます。また、稲作文化を象徴するように展示された「わらぐろ」の前には、上甲の作業場を再現したスペースが置かれています。ここでは一般公開前日に、数時間かけて上甲が大きなしめ縄制作を実演しました。完成した作品は、会期中に展示されています。

他にも、上甲の制作道具の写真や、地元の若手木工作家による椅子などと合わせて、制作風景を取材した映像をご覧いただけます。会場の入口付近には、購入できる作品がありますので、ぜひ手にとって愛媛の米と藁の文化を自宅にお持ち帰りください。

撮影:近藤沙菜

ギャラリー3では、2024年7月15日(月・祝)まで「Inside of the Edges and Lines_fumiko imanoの双子が覗いたヴァレクストラのアトリエ」を開催しています。

「エンジニアリング ビューティー」を追求し、そのクラフツマンシップの中に、継続と革新を共生させるヴァレクストラは、イタリア ミラノで 1937 年に創業したレザー製品のブランドです。本展では、アーティスト fumiko imano とのコラボレーションによって、ミラノの工房で撮りおろした写真から生まれた新作を世界初公開しています。

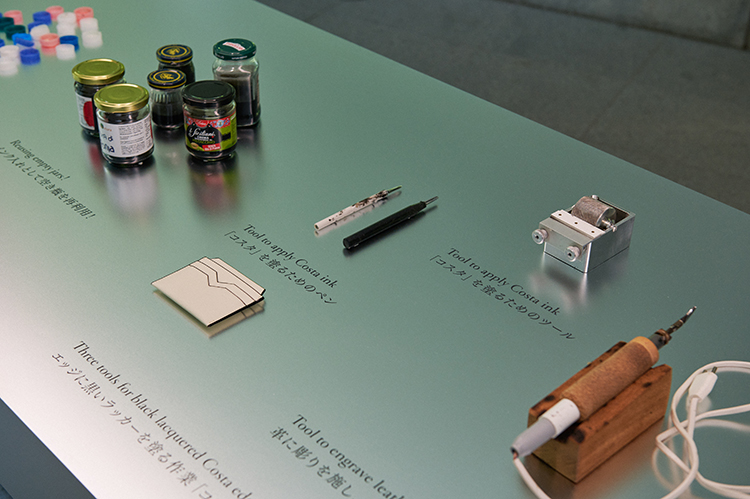

展示のはじめに、ヴァレクストラのアイコニックなレザーであるホワイト「ペルガメーナ」に迎えられた来場者は、fumiko imanoの12点の作品とともに、まるでアトリエに招かれるようにその世界に誘われます。セルフポートレートから生まれた双子と、彼女たちのぬいぐるみの動物が映り込む写真を、カットしてコラージュしたエッジは、ヴァレクストラのものづくりを特徴付けるシンボリックな工程「Costa」(革の断面に黒インクを塗る職人の手仕事)とも重なります。

会場の中央で目を惹くのは、バッグのパーツや、職人たちが使用しているゲージ、スタンピングマシンと真鍮の活字、「Costa」を塗るための工具やペンなど、実際のミラノのアトリエから取り寄せた数々のサンプルや道具たちです。

そしてバッグの製造工程を順にたどりながら、ギャラリー3の空間内でアトリエを散策するような本展で最も印象的なのは、fumiko imanoの作品に現れた、アトリエの職人たちの内面までを映し出すような柔らかな表情です。彼女の視線によってもたらされる、ストイックで暖かな雰囲気を、ぜひお楽しみください。

ヴァレクストラ東京ミッドタウン店では、fumiko imanoの特別インスタレーションを同時開催しています。あわせてお立ち寄りください。

fumiko imano, アーティスト

1974 年日立市生まれ。幼少期をブラジルのリオデジャネイロで過ごす。ロンドンのセントラル・セント・マーチンズで ファインアートを、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションでファッションフォトを学ぶ。セルフポートレートを題材 にアート作品を作り続け、自身を双子にしたコラージュ作品で国内外で評価を得る。現在、日本を拠点に展覧会や雑誌、 ファッションブランドとのコラボレーションを中心に活動中。

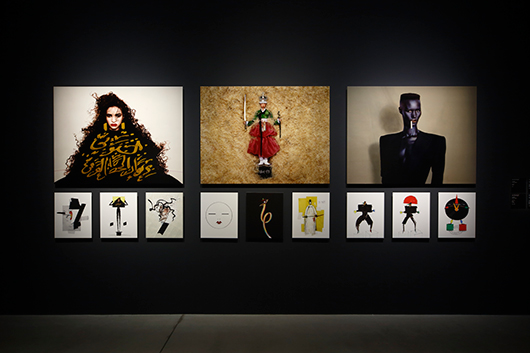

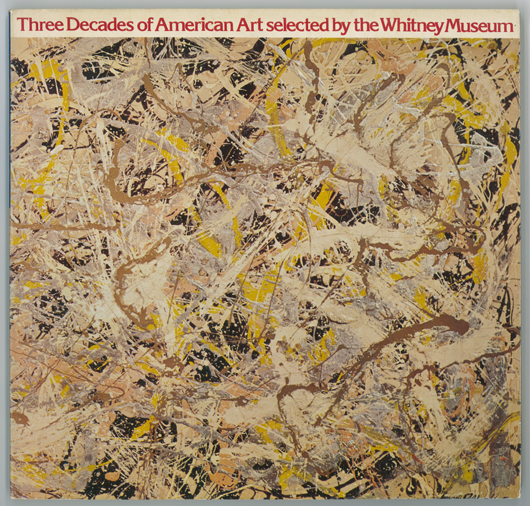

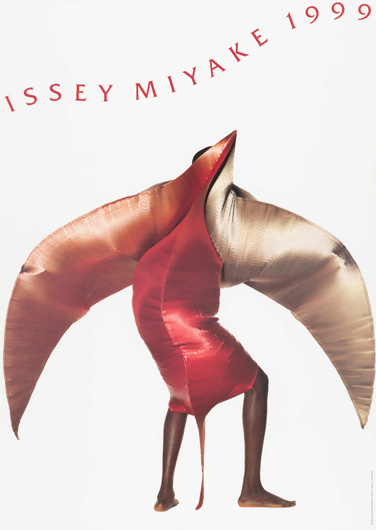

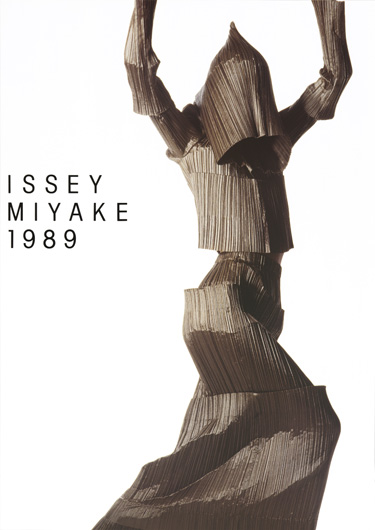

ギャラリー3では、2024年4月29日(月・祝)まで『ISSEY MIYAKE 三宅一生』刊行記念展を開催しています。

この春、ドイツのTASCHEN社から刊行された書籍『ISSEY MIYAKE 三宅一生』の刊行記念展である本展は、デザイナー三宅一生の片腕として、50年にわたり三宅の創造を支えてきた北村みどりのメッセージからはじまります。北村は今回の出版にあたり、2016年版の同名書籍と同様、責任編集を務めました。

展示のメインとなるのは、本書の表紙と裏表紙を飾る衣服作品《リズム・プリーツ》(2024年再制作)です。1989年、パリのISSEY MIYAKE 1990年春夏コレクションで発表されたこのドレスは、アンリ・ルソーの絵画《夢》に着想を得て制作されたシリーズのひとつ。楕円、丸、四角の形をしたプリーツ素材の、平面が立体にダイナミックに変容するさまは、デザインを通して驚きと喜びを伝えつづけた三宅の仕事を象徴するものです。会場では、2つの作品の平面と立体それぞれを見ることができます。

奥の壁には、《リズム・プリーツ》の写真が載った、ISSEY MIYAKE 1990年春夏コレクションのポスター4枚が展示されています。シーズンビジュアルとして、撮影をアメリカの写真家アーヴィング・ペン、レイアウトとタイポグラフィを日本を代表するグラフィックデザイナー田中一光が手がけました。かねてからペンを尊敬していた三宅たっての希望で、1986年からはじまったペンによるコレクションの撮影から生まれた写真は、田中がデザインするポスターとなり、その協業は1999年まで13年間続けられました。その間のペンと三宅のお互いを尊重したクリエーションは、全ての撮影に立ち会った北村のディレクションにより、21_21 DESIGN SIGHT企画展「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」(2011年)で広く公開されました。

会場には本書がディスプレイされているほか、ライブラリーで手にとって内容を見ることができます。会場デザインは建築家の西澤徹夫が手がけました。

冒頭の北村のメッセージでは、「デザインには希望があると僕は信じている。デザインは驚きと喜びを人々に届ける仕事である」という三宅の言葉を紹介し、本展が来場者と希望を共有する機会になることを願っています。

『ISSEY MIYAKE 三宅一生』

TASCHENより2016年に刊行した同名書籍の増補改訂版。

2015年以降の仕事を新たに加え、三宅一生の1960年から2022年までの全仕事を集大成としてまとめた。 衣服デザインを主軸に、展覧会企画、出版など幅広い領域に及ぶ三宅の仕事の全貌を、貴重な資料を含む多くの写真で紹介する、三宅一生の仕事とその視点を知るための究極の1冊。

企画・責任編集:北村みどり

エッセイ:小池一子

出版:TASCHEN

ハードカバー、30×30 cm、448ページ、3.20 kg、英語・日本語併記、税込16,500円

2024年4月22日より21_21 DESIGN SIGHT NANJA MONJA、ISSEY MIYAKE一部路面店にて国内先行発売

Photo: Masaya Yoshimura

2023年3月、企画展「The Original」のオープニングトークを2回にわたって開催しました。オープニングトークvol.1では、本展ディレクターの土田貴宏と会場構成を担当したデザイナー吉田裕美佳が出演し、オープニングトークvol.2では、本展のグラフィックデザインを担当した飯田将平と、プロダクトの撮影を担当したゴッティンガムが土田と共に出演しました。

オープニングトークvol.1 の様子

オープニングトークvol.1 の様子

「The Original」というテーマについて吉田は、Originalに「The」が付くことから、当初は個性の強いプロダクトが並べられると想像していたと言います。しかし、吉田自身「The Original」に当てはまるプロダクトとは何かを考えていくうちに、身の回りの暮らしになじむプロダクトも当てはまるのでは、という気づきを得たと語りました。

会場空間においても、プロダクトを淡々と展示するのではなく、ギャラリー1でのスタイリングを通じた展示や、ギャラリー2でのプロダクトの展示では、暮らしを想起させる空間になるよう意識したと話します。会場では、展示室らしい白い壁ではなく、全体的に生活になじむようなベージュトーンの色が使われています。ベージュだけでも3色ほど使用し、その結果、空間の奥行きを体感したり、展示全体に多角的で幅広い印象を感じたりする効果もあったと語りました。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)撮影:木奥恵三

土田は、本展の展示プロダクトを選出する「選定会」の詳細についても語ります。当初は300点以上のプロダクトが展示の候補として挙がりましたが、企画原案の深澤直人、企画協力の田代かおる、そして土田の3名が議論を重ね、最終的に約150点ほどのプロダクトに決定しました。

本展には「並はずれた、独創の力。」というキャッチコピーがついていますが、力があれば時代が経ってもつくられ続けるという考えのもと、希少性の高いアートピースのようなプロダクトではなく、現在でも流通しているプロダクトを展示の大半に選んだところが本展のポイントだと土田は語りました。

選定会の様子

選定会の様子

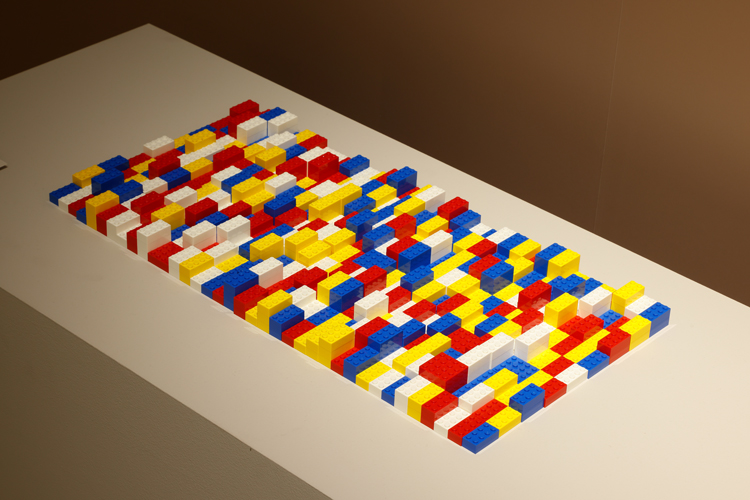

その後は、展覧会の順路に沿って展示プロダクトの魅力や見どころを語り、準備段階での裏話もいくつか紹介しました。たとえばレゴ®ブロックについて、1940年代に積木の素材にプラスチックを用いたことと、つけたり外したりという機能を持たせたことが、先見性がありオリジナルではないかと感じた点だと言います。また、課題となっていたその展示方法については、吉田が図案を提案し、会期直前に土田が黙々と組み立てたというエピソードを紹介しました。

ギャラリー2で展示しているレゴ®ブロック

ギャラリー2で展示しているレゴ®ブロック撮影:木奥恵三

また、トーク中に土田から、21_21 DESIGN SIGHTの建築そのものも「The Original」のひとつに含んではどうか、という提案がありました。開幕後、土田が執筆したキャプションを会場内で追加展示しています。ぜひご覧ください。

本展ディレクター土田貴宏によるキャプション

本展ディレクター土田貴宏によるキャプション

オープニングトークvol.2に出演した飯田将平は、展覧会のポスターやフライヤー、チケットなどの広報用印刷物と、会場内の壁面グラフィックやパネル、キャプションなどのグラフィック全般を担当しました。ゴッティンガムは、それら印刷物のための写真撮影に加えて、会場内の壁面に大きくレイアウトされたプロダクトの撮影も担当しました。

オープニングトークvol.2の様子

オープニングトークvol.2の様子

会場風景 展示プロダクトの関連性を表すグラフィック(ロビー)

会場風景 展示プロダクトの関連性を表すグラフィック(ロビー)撮影:木奥恵三

会場風景 写真を大きくレイアウトした壁面のグラフィック(ギャラリー2)

会場風景 写真を大きくレイアウトした壁面のグラフィック(ギャラリー2)撮影:木奥恵三

「The Original」という本展のテーマについて、ゴッティンガムは徐々に解釈が変化していったと語ります。Originalと単数形で表現されていることに着目し、各プロダクト個別の独創性に焦点を当てるというよりも、展示プロダクトや会場のグラフィック、キャプションなども合わさって、展覧会総体が「The Original」なのではないか、と感じるようになったと話しました。

本展では、ポスターやチラシなどの印刷物に加えて、会場の壁面にレイアウトするプロダクトの写真を約50点撮り下ろしています。どのプロダクトを会場の壁面グラフィックに取り入れるかについて、土田は、小さいプロダクトは特に、写真によってディテールを拡大することができるので、詳細な箇所まで見ることができる点で意義があると考えたと語りました。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)撮影:木奥恵三

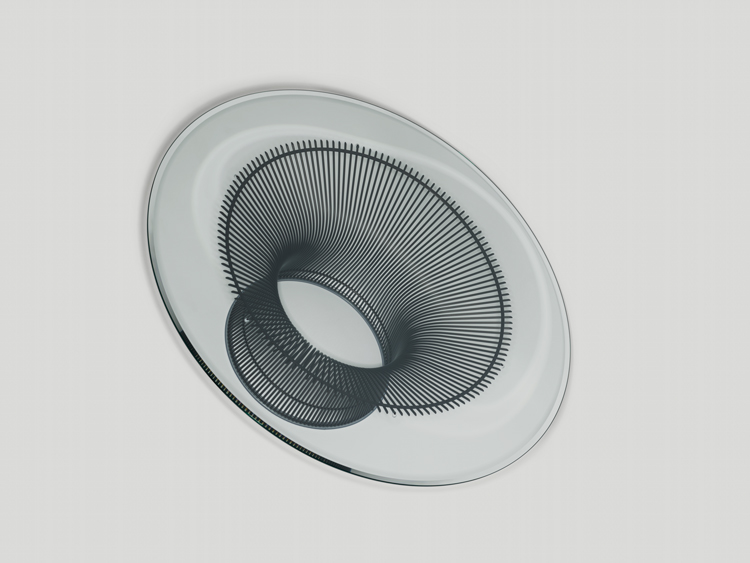

また飯田は、実物のプロダクトが会場には並ぶので、写真は違った側面を見せる方がよいと考え、ゴッティンガムと相談し、製品写真のように良いところが引き立つ写真ではなく、あえて手持ちカメラを使用する撮影手法を選んだと語ります。結果として重力を感じない浮遊感のある写真となり、たとえば「プラットナー コーヒーテーブル」など、プロダクトの思いがけない表情を発見できたと語りました。

ウォーレン・プラットナー「プラットナー コーヒーテーブル」(1966、ノル)

ウォーレン・プラットナー「プラットナー コーヒーテーブル」(1966、ノル)PHOTO: UNTITLED (THE FORMS THAT DESIGNERS FIND OUT #152), 2022 © GOTTINGHAM

IMAGE COURTESY OF 21_21 DESIGN SIGHT AND STUDIO XXINGHAM

ゴッティンガムは、全てのプロダクトに対して等価に扱うように意識し、それは撮影手法にも関連したと話します。具体的にはライトや絞りを単一にしたフラットな撮影を行いました。プロダクトに力強さがあれば、どこからどのように撮っても強さや魅力は残るだろうという仮説があったそうです。

ゴッティンガムが手持ちカメラで撮影する様子

ゴッティンガムが手持ちカメラで撮影する様子

オープニングトークでは、出演者それぞれの「The Original」に対する考えや、開催に至るまでの裏話など、幅広く語り合う内容となりました。

会場にお越しの際は、約150点の展示プロダクトに加えて、その魅力を伝えるテキストや写真、グラフィック、会場空間に注目しながらお楽しみください。

2023年3月3日、いよいよ企画展「The Original」が開幕します。ここでは会場の様子を写真で紹介します。

世の中に深く影響を与えるデザインを「The Original」と定義し、問いかける本展では、デザインの第一線で活躍する3名、土田貴宏、深澤直人、田代かおるによって選ばれた、家具、食器からテキスタイルや玩具など約150点のプロダクトを見ることができます。

会場内壁面のグラフィックには、写真家ゴッティンガムが本展のために撮影した展示品約50点の写真が大きくレイアウトされています。実物と合わせてそれらの写真をご覧いただくことで、肉眼とも異なった視点で各プロダクトの魅力を存分に感じ取っていただけることでしょう。また、一部のプロダクトは、実際の生活で使用する様子を体感できるよう、インテリアデザイナー吉田裕美佳のスタイリングにより部屋のように再現したインスタレーションの中で紹介されています。

本展での「The Original」は、必ずしもものづくりの歴史における「始まり」という意味ではありません。多くのデザイナーを触発するような、根源的な魅力と影響力をそなえ、そのエッセンスが後にまでつながれていくものです。

世界の流行や潮流(トレンド)に適応することではなく、目の前にあるデザインの参照点であり、すべての端緒となる「The Original」をたどること。そしてあらためて見つめなおすことは、デザインの時間を超えた文脈と、それらを生み出したデザイナーたちとのつながりをもたらすでしょう。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(サンクンコート)

会場風景(サンクンコート)

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」に関連して、2022年12月16日(金)、オンライントーク「LIFE with Christo and Jeanne-Claude」を開催しました。本トークには、写真家のウルフガング・フォルツを迎え、聞き手として21_21 DESIGN SIGHT アソシエイトディレクターの川上典李子が出演しました。

フォルツは専属写真家として、クリストとジャンヌ=クロードと50年以上活動を共にしました。具体的には、クリストがドローイングを制作する際に使用する景観の写真、交渉活動や工事の記録写真、そしてプロジェクトの完成写真を担当しました。

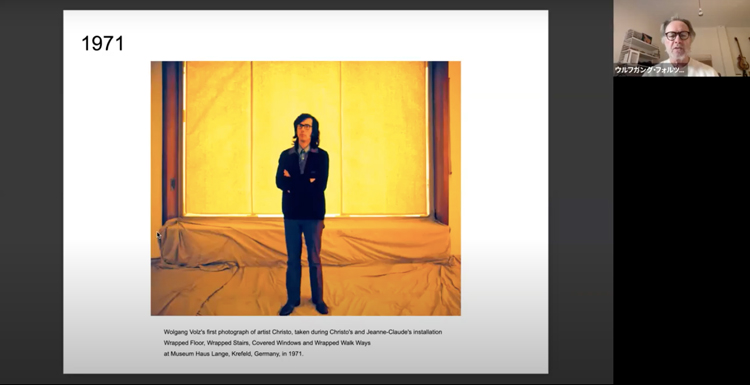

オンライントークでは、まず二人との出会いについて振り返りました。1968年、当時写真を学ぶ学生だったフォルツは、ドイツのカッセルで開催された国際美術展 第4回ドクメンタではじめて二人の作品を見て、非常に強烈な衝撃を受けながら、その「5,600立法メートルのパッケージ」を1枚だけ写真に撮ったと話しました。その後、1971年にドイツのハウスラング美術館の展示で初めてクリスト本人に会いました。クリストに写真を撮らせてほしいと依頼し、まさか撮らせてもらえると思わなかったものの、了承してくれたので、当時から誰に対してもフレンドリーに接していることが印象に残っていると語りました。

クリストとの出会いを語る様子

クリストとの出会いを語る様子

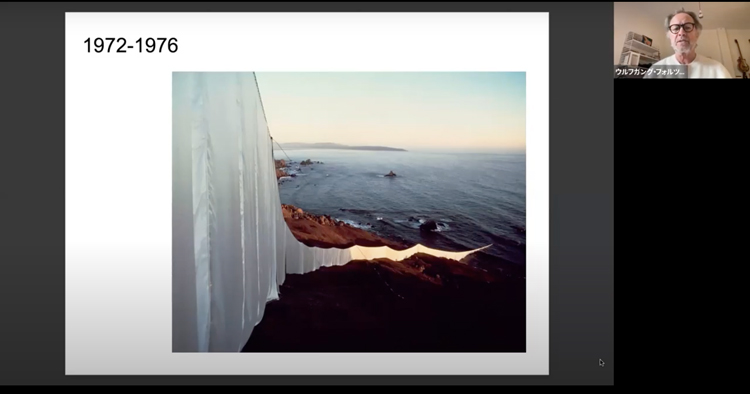

この出会いを機に、二人のプロジェクトに関わり始めるようになります。クリストから直々に、第5回ドクメンタの会場にてコロラド州で行われるプロジェクトの最新情報を案内するインフォメーション・ブース係に誘われ、フォルツはプロジェクトの写真を撮るためにコロラド州へ自分を連れていくことを条件にこの仕事を引き受けました。こうしてフォルツは「ヴァレー・カーテン、コロラド州ライフル、1970–72」を見事に写真に収めることができたのです。撮影のすぐ後、突風で作品が吹き飛ばされてしまったので、写真を撮れてとても幸運だったと話しました。また、フォルツは自身を情報案内係のように、写真家以外のタスクも任せられる人材だということを二人は見極めていたのだと実感したそうです。

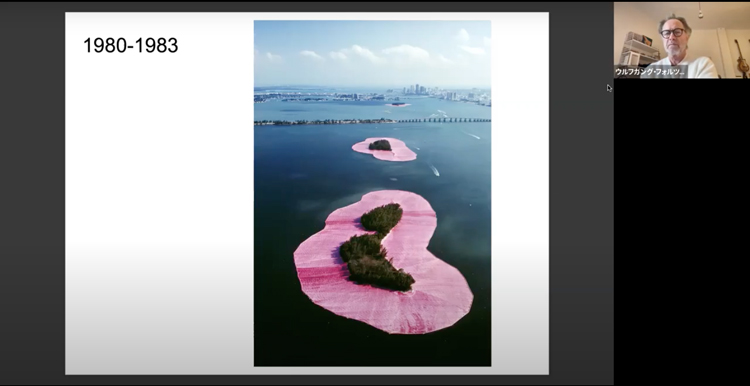

フォルツは「ランニング・フェンス、カリフォルニア州ソノマ郡とマリーン郡、1972–76」の実現に向けて、反対する人々に対して二人が数年にわたって誠実に説明を繰り返す姿を見てきました。その過程を経て、実現したランニング・フェンスを初めて見たときは、本当に素晴らしいと感じ、今でも一番思い出深いプロジェクトだと語りました。 また、「囲まれた島々、フロリダ州グレーター・マイアミ、ビスケーン湾、1980–83」では、写真家としての役割が新しい段階へと発展したといいます。フォルツが上空から撮影したビスケーン湾の島々の写真を、クリストはコラージュに活用したのです。準備風景や完成写真の撮影だけではなく、実現に向けた設計図でもあるアートワークの一部となったことは特別な経験でした。

「ランニング・フェンス、カリフォルニア州ソノマ郡とマリーン郡、1972–76」について語る様子

「ランニング・フェンス、カリフォルニア州ソノマ郡とマリーン郡、1972–76」について語る様子

「囲まれた島々、フロリダ州グレーター・マイアミ、ビスケーン湾、1980–83」について語る様子

「囲まれた島々、フロリダ州グレーター・マイアミ、ビスケーン湾、1980–83」について語る様子

本展で展示されている写真の多くはフォルツによるものですが、写真家としての二人との協働に加え、布の調達や工事業者の調整役としても深く関わり、「包まれたライヒスターク、ベルリン、1971–95」、「ウォール、オーバーハウゼン、ドイツ、1998–99」、「ビッグ・エア・パッケージ、オーバーハウゼン、ドイツ、2010–13」ではプロジェクト・ディレクターを任されました。

プロジェクト・ディレクターを務めた「包まれたライヒスターク、ベルリン、1971–95」について語る様子

プロジェクト・ディレクターを務めた「包まれたライヒスターク、ベルリン、1971–95」について語る様子

二人がフォルツのことを紹介するとき、写真の仕事をする人とは言わず、「プロジェクトにともに取り組む仲間」と表現していたと話しました。二人は歳を重ねても、常にワーキング・ファミリーを深く信頼し、彼らの能力を引き出していたところが他のアーティストとは異なる特徴だと感じていたようです。

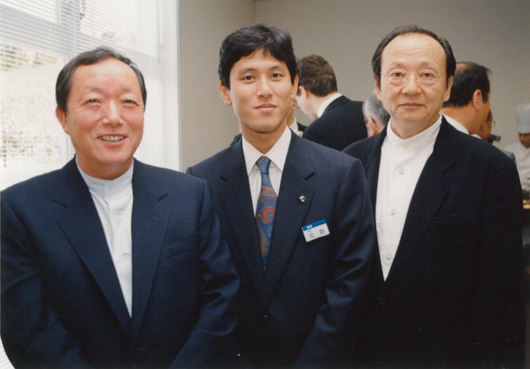

Paris, June 2009, Christo and Jeanne-Claude and Wolfgang Volz/ Photo Didier Gicquel

Paris, June 2009, Christo and Jeanne-Claude and Wolfgang Volz/ Photo Didier Gicquel

クリストとジャンヌ=クロードとの出会いから、常に現場という近い場所にいる写真家のフォルツだからこそ見ることのできるプロジェクトの風景、思い入れのあるプロジェクトのエピソードや二人の人間性についてなど、盛りだくさんの内容となりました。

2022年9月1日(木)から27日(火)まで、企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」に関連して、ISSEY MIYAKE KYOTOのKURAにて、KURA展 特別展示「写真家ウルフガング・フォルツがみた『クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"』」を開催しています。

©️ ISSEY MIYAKE INC. Photography: Keiji Okubo

©️ ISSEY MIYAKE INC. Photography: Keiji Okubo写真家のウルフガング・フォルツは50年以上前からプロジェクトの写真を撮り続けています。またフォルツは写真家としてだけではなく、いくつかのプロジェクトではディレクターもつとめ、実現における重要な役割を担いました。21_21 DESIGN SIGHTにて開催中の本展で展示されている写真の多くも、フォルツによるものです。

©️ ISSEY MIYAKE INC. Photography: Keiji Okubo

©️ ISSEY MIYAKE INC. Photography: Keiji Okuboクリストとジャンヌ=クロードの友人であり、二人からの熱い信頼のもと、短い期間しか存在しないプロジェクトの全てを記録することを託されたフォルツがみた「包まれた凱旋門」をご覧ください。

会期:2022年9月1日(木) - 27日(火)

会場:ISSEY MIYAKE KYOTO(京都府京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町89)

お問い合わせ:075-254-7540(ISSEY MIYAKE KYOTO)

下記ショップではKURA展と連動した特別展示を開催します。

2022年9月15日(木)から me ISSEY MIYAKE / AOYAMAにて

2022年10月1日(土)から ISSEY MIYAKE SEMBAにて

詳細はISSEY MIYAKE INC.の公式サイト(外部サイト)をご覧ください。

https://www.isseymiyake.com/ja/news/9692

ギャラリー3では、2021年6月7日から13日まで、「THE STONE展 "石の仏、神の獣。"」を開催しています。

写真家の西村裕介は、約3年半にわたり日本全国を旅して石像を撮影し続けました。会場では、羅漢や狛犬、猿やタコなどの多種多様な石像の写真作品が展示されており、それぞれ異なった表情や佇まいをお楽しみいただけます。さらには、アートディレクター・井上嗣也によるポスター作品と映像作家・牧 鉄馬氏の映像作品もご鑑賞いただけます。石仏の表情や迫力のある動きが伝わってくるポスターと、音や動きによって没入できる映像作品をぜひご体感ください。

写真集『THE STONE』(リトルモア刊)では、会場に展示されていない石像の写真作品、撮影場所や撮影秘話などをお楽しみいただけます。21_21 SHOPで取り扱っておりますので、ぜひお手に取ってください。

Photo: Yusuke Nishimura

2019年9月14日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」に関連して、トーク「Micro Presence」を開催しました。

トークには、本展企画協力の小檜山賢二、参加作家の三澤 遥のほか、展覧会ディレクターの佐藤 卓も急遽登壇。小檜山の制作コンセプトでもある「Micro Presence」をテーマに、語り合いました。

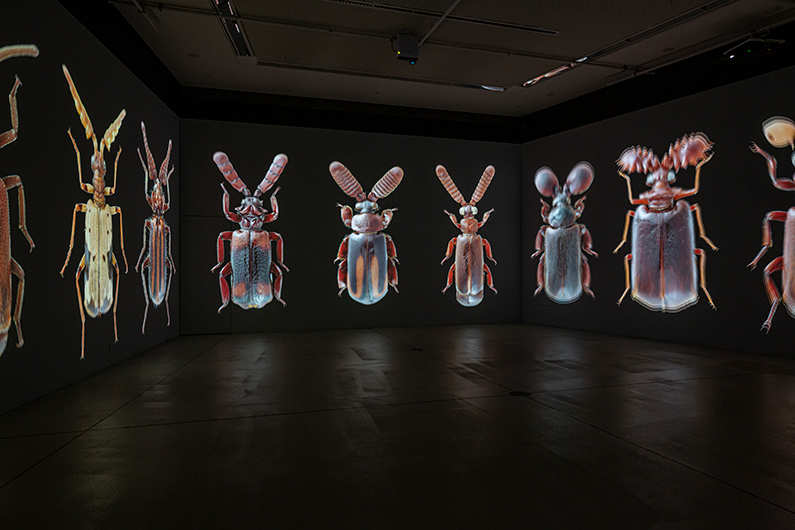

2019年7月18日、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2では、企画展「虫展 −デザインのお手本−」がいよいよ開幕します。

自然を映し出す存在である、虫。私たちの身近にいながら、そのほとんどの生態はわかっていません。人類よりもずっと長い歴史のなかで進化を続けてきた虫の姿からは、さまざまな創造の可能性が浮かび上がってきます。

本展覧会では、デザイナー、建築家、構造家、アーティストたちが、それぞれ虫から着想を得た作品を展示します。小さな身体を支える骨格を人工物に当てはめてみたり、翅(はね)を上手にしまう仕組みをロボットに応用してみたり、幼虫がつくり出す巣の構造を建築に当てはめてみたり...。

クリエイターが、そして訪れる一人ひとりが、虫の多様性や人間との関係性を通して、デザインの新たな一面を虫から学ぶ展覧会です。

写真:淺川 敏/Photo: Satoshi Asakawa

また、ギャラリー3には「虫展 −デザインのお手本−」にあわせて、自然の造形美を伝えるプロダクトを発信するウサギノネドコを紹介するPOP-UP SHOPが、2019年7月28日までの期間限定で登場しています。植物の美しいかたちに着眼し、花や種子をアクリルに封入した「Sola cube」を中心に、ウサギノネドコのオリジナルプロダクトが一堂に会します。展覧会とあわせてお楽しみください。

2019年3月15日、浅葉克己ディレクション 企画展「ユーモアてん。/SENSE OF HUMOR」が開幕します。

時代を牽引し続けるアートディレクター 浅葉克己にとって、コミュニケーションにおける最も大切な感性のひとつが「ユーモア」です。 本展では、浅葉が国内外から集め、インスピレーションを得てきた資料やファウンド・オブジェとともに、ユーモアのシンパシーを感じているデザイナーやアーティストの作品を一堂に集めます。

時代や国を超えたユーモアのかたちと表現を一望することで、私たちは日々のお営みのなかにある身近なユーモアを見つめ直すことになるでしょう。そして、そこにあるユーモアの感性こそが、デザインやものづくりにおいて重要な、コミュニケーションの本質のひとつと言えるのかもしれません。

撮影:鈴木 薫

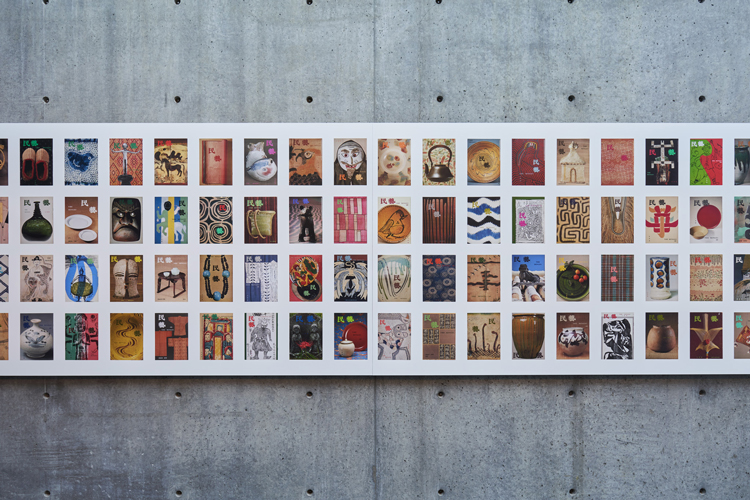

2018年11月2日、深澤直人のディレクションによる企画展「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」が開幕します。

ここでは一足先に、会場の様子を写真でお伝えします。

1925年、民衆の用いる日常品の美に着目した柳 宗悦は、無名の職人たちによる民衆的工芸を初めて『民藝』と名づけました。

無我な手から生み出される民藝に宿る無垢な美意識と精神性は、人々に大きな衝撃を与え、新しい時代のエネルギーを生み出すきっかけとなるのではないでしょうか。

本展は、これからのデザインのインスピレーションとなる「Another Kind of Art =民藝」を紐解いていきます。

撮影:吉村昌也

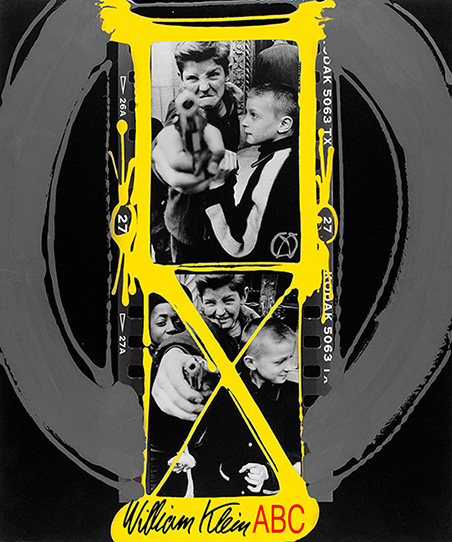

2018年5月26日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、トーク「現代写真と現代美術 22世紀美術へ向けて」を開催しました。トークには、本展ディレクターの伊藤俊治と美術評論家の椹木野衣が登壇しました。

はじめに、伊藤が展覧会の主旨を解説しつつ、参加作家を紹介しました。ウィリアム・クラインの写真について、「作品ではなく写真の概念を示している、だから常に新しいものに見える」と語る伊藤。本展には21世紀と22世紀の対比がひとつの軸として埋め込まれていると述べ、未来の写真を浮かび上がらせ、その概念を示すことを狙ったと続けました。

1999年に著書『22世紀芸術家探訪』を発表した椹木。子どもの頃から様々なメディアで21世紀のビジョンが語られ、「21世紀」という言葉には非常に馴染みがあったと言います。そして21世紀を目前としていた同書の発表当時、あえて「22世紀」という言葉に着目したと続けました。

また、1984年に自身初の著書『写真都市 City obscura 1830→1980』を出版した伊藤は、写真というメディアの変遷には、都市の感受性の変容も含まれており、写真家が都市を撮るのではなく、都市と写真が一体化しているとも言えるのだと語りました。

本展の英語タイトル「NEW PLANET PHOTO CITY」の、PLANETとCITYは次元の異なる枠組みの言葉ですが、その二つの言葉が結びついてしまうような世界観が、本展の参加作家や彼らの作品には表現されていると椹木は述べます。

写真の歴史を解体していくような働きを作品に持たせ、都市の中に生きる人々の精神そのものを写し出し、 さらには21世紀的な写真を飛び越えて、22世紀と繋げているようだと両者は語り合いました。

誰もが当たり前のように写真を撮って人と共有する時代になり、"都市の中に溶け込んでしまっている"と椹木が例えるように、写真がいかに私たちの生活に深く根付き、記憶や経験、認識の土台を形成しているのかを改めて認識するトークとなりました。

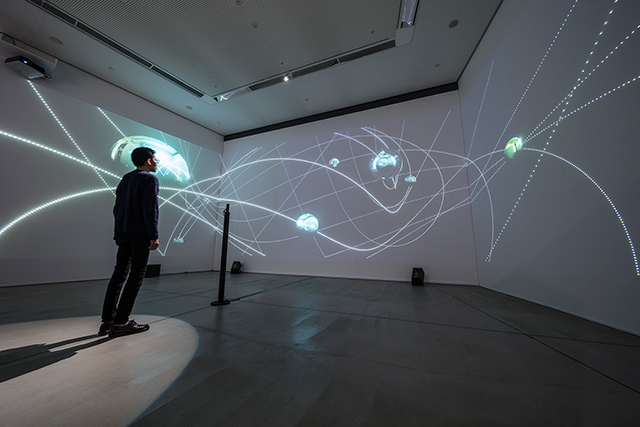

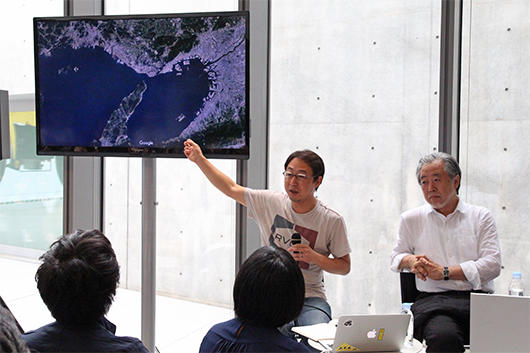

2018年5月19日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、参加作家の一人、石川直樹によるトーク「極地都市 POLAR CITY」を開催しました。

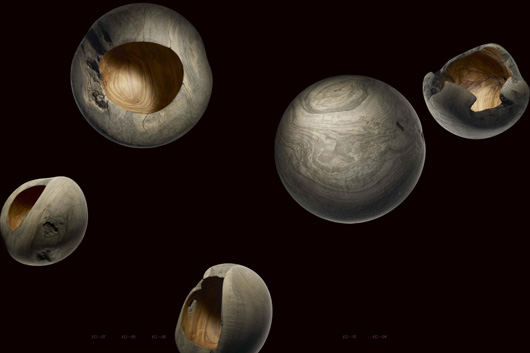

石川直樹は本展で「極地都市」と題し、南極大陸や北極圏など人の営みから遠く離れた"極地"に都市が形成されつつあるさまを捉えたシリーズを展示しています。サウンドアーティストの森永泰弘との協働により実現した本展展示作品では、地球という一つの惑星に点在する都市の騒めきを体感することができます。

このトークの10日前にネパール・ヒマラヤから戻ったばかりの石川。前日までは、北海道・知床にいたと言います。世界を飛び回る石川は20歳のときに初めての高所登山、デナリに挑み、その後も冒険家たちの本を読んで極北の地に憧れ、旅を繰り返すようになりました。

そうして訪れた場所で石川は「撮影しておかないと無かったことになってしまうもの」を写真に撮っていると語ります。そこで見た、忘れてしまうような些細なことも思い起こさせるのが、写真の記録性であると言う石川は、南極大陸や北極で撮影した写真を紹介しながら、そこにまつわるエピソードを語りました。

石川が使うカメラはレンズ交換式ではなく、自分が動かなければズームアップすることもできません。「近寄りたいけど近寄れない距離をそのままに写す」「遠くのものは遠くにしか写らない」そのカメラを、自分の目に近いものとして愛用していると、石川は語ります。現地で遭遇した動物や出会った人々を撮った写真には、石川と、動物たちや人々との距離がそのまま表れています。

トークの後半では、参加者に呼びかけて質疑応答が行われました。石川自身の写真表現やカメラについて、旅を志したきっかけやこれまでに訪れた土地について、さらには精力的に移動しながら活動し続ける石川の体力づくりの秘訣まで、途切れることなく続く会場からの質問に、石川も一つ一つ答え続けました。

その中で「都市」という言葉について問われた石川は、「極地には"都市"といわれる規模の有機的な集合体はまだないかもしれない。ただ、その芽、その兆しがある」と答えました。

本展ディレクター 伊藤俊治が展覧会に寄せて語るように、石川の写真表現から22世紀の都市の姿と写真の未来が思い描かれるトークとなりました。

2018年5月6日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、「参加作家によるギャラリーツアー」を開催しました。

ギャラリーツアーでは、会場構成の中原崇志、グラフィックデザインを担当した刈谷悠三、参加作家から勝又公仁彦、須藤絢乃、TAKCOM、多和田有希、水島貴大が、来場者のみなさまとともに会場を回り、完成までの数々のエピソードを交えながら解説していきました。

会場構成の中原は、都市らしさを意識した空間づくりについて、都市の風景をイメージさせるフレームとボリューム感に着目しながら、参加作家とのディスカッションを重ねて空間に落とし込んだとプロセスを語りました。

グラフィックデザインの刈谷は、ポスターなどの印刷物と会場パネルの制作プロセスについて、各ツールを制作する際に候補にあがったデザインを実際に紹介しながら、最終的なデザインに至るまでを振り返りました。

デジタルの時代ならではの写真の見せ方に着目して取り組んだTAKCOMは、ウィリアム・クラインの作品を用いて展示空間に都市が現れてくるような作品を制作しました。TAKCOMは、「クラインがAdobeやMacを使用したらどのような表現をするのか」を想像しながら、グラフィックデザイナーでもあるクラインによる無数の作品を自ら解釈・再構築し、インスタレーションに定着させたと語りました。

多和田は、人間の精神的な治癒をテーマに、撮影した写真の表面を削り取ったり、燃やしたりする手法で都市や群衆の作品を生み出し続けてきました。海の泡を残して水面部分のみを焼き消した作品は、東日本大震災以来、母親とともに海の水を焼き消す作業を繰り返し、海への恐怖と傷を宥めようとしたエピソードも語られました。

須藤は、実在する行方不明の少女に変装した「幻影 Gespenster」と、多国籍な人間の顔を須藤自身の顔と合成した「面影 Autoscopy」のセルフポートレート2シリーズを生み出した経緯を語りました。多くの人々とすれ違う都市で起こる出来事を写し出し、須藤自身から見えた世界を、写真という媒体を通して提示したいと続けました。

勝又は、写真を撮る際に必要不可欠な光やエネルギーの根源としての炎に焦点を当てた、「都市の生きた光」をテーマに4つのシリーズを展示しています。時間帯によって異なる光が重なり合い、見慣れた街角でも見たことのないような風景が広がっていることに気づくのだと言います。

水島貴大は街や彷徨う人々を直感的に撮影し、夜の東京・大田区の路上の狂騒とエネルギーを全身で感じ取り、場所や愛と深く結びついた134点もの作品で表現しています。写真集『Long Hug Town』のタイトルの由来も語られ、東京の路上での出会いからその場所に住む人々との関係性まで、都市で生きる人々と自身の記憶や経験についても語られました。

ツアー終了後も、写真のあり方や、作品が完成するまでの試行錯誤を重ねたプロセスなど、様々な視点で参加者と意見交換がされ、本展をより深く楽しむことのできる時間となりました。

現在開催中の企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」の全体像を紐解く展覧会ディレクターのインタビュー最終回。アジアの気鋭の作家たちが見せる表現の多様性が、写真というメディアの未来の形を予感させる。(文・聞き手:中島良平)

「写真とはもともと、非常に魔術的なものです。ほとんどが偽物ですが、真偽が定かではない心霊写真だってたしかにありますし、最近だと、オーブといって精霊が写っていると言われるようなものもある。19世紀半ばのパリでは、写真を撮られると魂が抜かれてしまうと思って写真館に行くことを拒む人もたくさんいたようですし、写真は客観性の強い記録メディアであると同時に、人間のメンタルな部分を脅かすような力も持っています。多和田さんは、写真が持つそうした魔術的な力をまだ信じている人だと言えるでしょう」

写真の創生期にまでさかのぼると、その技術的な変遷はさまざまな物質の実験の歴史だということができる。まずは銀メッキした銅板を感光材料として用いるダゲレオタイプに始まり、卵の黄身と感光物質をかき混ぜた鶏卵紙と呼ばれる支持体やガラスへの像の定着なども試され、現在のような印画紙を用いるようになったのは19世紀末のこと。そして近年はデジタルプリントが一般化しているが、多和田は印画紙にひとたびプリントされたイメージをいろいろな器具を用いて引っ掻き、そのイメージの背景にある見えない何かを引き出そうとする。イメージ定着への流れからの一種の転換だ。

「東京や上海、ソウルなどを舞台に撮影を行い、針などの器具で画面を引っかき続けることで、都市の群衆的な無意識だとか、そこに隠された怨念めいたものが浮かび上がってくるような作品を展示しています。多和田さんの制作は、撮影した写真を下敷きに、そうした呪術的な行為によって完成するのです」

削るという行為の痕跡から、触感に訴えかけるような作品。多和田のそのような表現と共通して、台湾の夜の名物とも呼べる移動式の大型トラックステージを撮影した沈昭良の作品も、視覚以外の感覚を刺激する。

「西洋の都市を中心に撮影したクラインさんの写真の対抗軸として、熱帯の夜のねっとりとした闇だとか、光の鮮烈さといったものを提示したかった」と、その意図について語る。長い壁面を端から端まで使って展示された作品を追っていくと、視覚がとらえるイメージからじっとりとした夜の熱気であったり、そこから連想させる湿気の匂いであったり、トラックが到着して見世物が行われてから去っていくまでの喧騒の動きなどのようなものに、肌や耳、鼻を刺激されたような錯覚を引き起こしてくれる。

「それともう一つの試みは、ステージの設営から撤収までを高速度撮影した映像を一緒に展示することでした。写真と映像というのはもともと同じフィルムという母体から生まれたものなので、その静と動の組み合わせから生まれる複合的なイメージを提示したいと考えたのです。実際のところ、クラインさんも60年代から70年代にかけて映画を制作し、写真と映像の関係性を深く考えた最初期の写真家の一人です。そのような視点からも、今回の沈さんの展示は意味があると考えています」

沈昭良の展示と対面に位置する壁面には、通路状のスペースが形成されて勝又公仁彦の作品が展示されている。やはりここでも、光と知覚、装置と現象、内界と外界、といったものを横断して都市を表象する勝又の作品と、長い通路状のスペースとの親和性が感じられる。

「もともと勝又さんは、同じ場所を違う時間に撮影して、それを3面にしたり4面にしたり5面にしたりという構成によって、時間の移り変わりをパノラマ構造の写真に表現してきました。その特性をなるべく活かしたかったので、2カ所の柱と柱のスパンを埋め、通路を通り抜けながら勝又さんが捉えた都市のイメージを体感できるような構想で展示しました。このギャラリーは安藤忠雄さんの個性的な設計でできあがっているので、展示に落とし込むのはなかなか大変でしたが、結果としてうまくいったと思っています。この長いスペースがきちんと収まらないと展示全体が締まりませんから」

長時間露光で同じ場所を異なる日時に撮影した「Panning of Days」。カメラを「パンする」といった時に使われるような、パノラマを語源とする「pan(パン)」で映し出す日々の移ろい。通路を歩く鑑賞者の動きが時間の経過と同調するような、ある種の体感型インスタレーションが勝又の作品によって実現した。そして、韓国出身の朴 ミナの作品の特性もまた、Z字型の通路という空間と見事なまでに融合している。

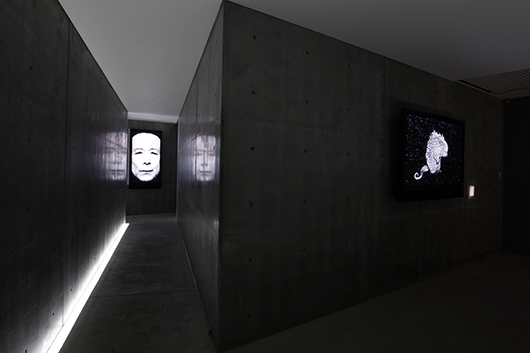

「朴さんも色々と変わったシリーズの作品を手がけている若い作家なんですけど、ここで展示したのは、日本や韓国、台湾といったアジアの都市部にある水族館で撮影した作品です。水族館で4時間とか5時間とかの長時間露光をして、水槽の厚いガラスから青が染み通ってくるような特殊な色彩の群れを映し出す。そこで癒しを得ている都会の人たちのメンタリティのようなものが画面から滲み出てくるようです。ここもやはり、場所の特性を見極めないと展示が決まらない難しい空間でしたね」

暗い廊下に足を踏み入れると、朴の作品の青い光が鑑賞者を包み込む。それは都市の避難所といった趣で、青い光に引き込まれて安らかな気持ちになってくるような空間だ。

伊藤俊治が考える「写真都市」。ウィリアム・クラインの強烈なニューヨークのイメージからスタートし、朴 ミナの青い光と藤原聡志による中庭のフォトオブジェで終わるこの展覧会は、視覚的に写真を鑑賞するのと同時に、全身で都市の躍動や空気のざわめきを体感できるように構成されている。都市が持つダイナミズムや予測不可能性といったものが、写真というメディアと結びついて空間を支配し、写真で行える実験の無限とも言いたくなるような可能性を感じさせてくれる。

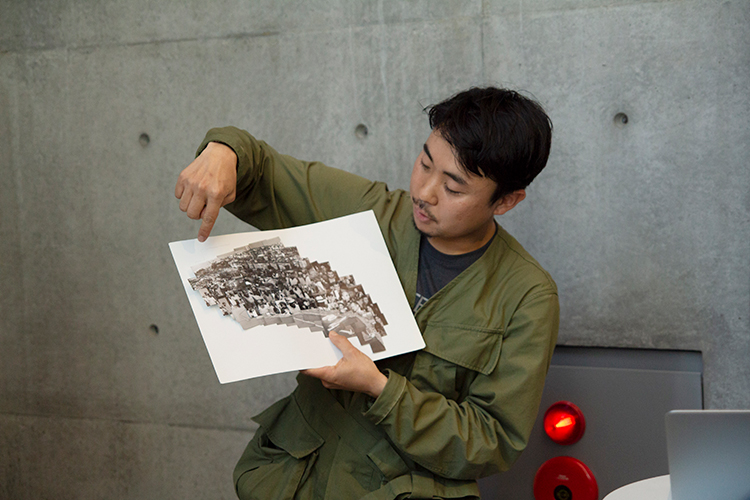

2018年4月28日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、ワークショップ「西野壮平の写真都市を再構築する」を開催しました。

本展参加作家の一人、西野壮平は、東京、サンフランシスコ、パリ、エルサレムなど世界の様々な都市に、35mmフィルムカメラとともに滞在し、撮影した写真をコラージュして独自のジオラママップを制作し続けています。

まずはじめに、西野が自身の作品「Diorama Map」の制作プロセスを解説しました。各都市に1ヶ月から1ヶ月半ほど滞在して撮った写真を、数ヶ月かけてアトリエで継ぎ接ぎしながら作品にしていく緻密なステップが語られました。1作品に使われる写真は、20,000枚ほどにもおよぶと言います。

続けて、参加者の手による「ジオラママップ」の制作に取り掛かります。

参加者には、西野が撮影した35mmフィルムのコンタクトシートが3枚ずつ配布されました。別々の都市が写された3枚のシートを切り貼りし、異なる都市の要素を合わせることで、新たな写真都市を構築していきます。西野から一人一人へのアドバイスを受けて、より躍動感あるコラージュへと変わっていきました。

そしてそれぞれが完成させたコラージュ作品を並べて、写真都市の完成です。最後には、作品の前で記念撮影も行いました。西野が写しとった都市の息吹を、参加者一人一人が作品づくりを通して体感する時間となりました。

現在開催中の企画展「写真都市展−ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」。展覧会の全体像を紐解く展覧会ディレクターのインタビュー第4弾。伊藤俊治が「写真都市」という言葉に込めた意味が徐々に浮かび上がってくる。(文・聞き手:中島良平)

「クラインさんは色々なバリエーションの写真を撮ってきましたが、基本はスナップなので、純粋にスナップショットで表現をする写真家を選ぼうと考えて水島貴大さんを選びました」と伊藤は語る。

壁一面に展示された134点のスナップ。そのキーワードは「夜のストリート」だ。

「クラインさんがこれまでに撮影してきたような都市のスナップショットというのは、写真家が皮膚感覚で吸い取っていくようにして、人間の意識がすくい取りきれないような都市の情報をイメージに収める方法のひとつだと思うんですね。水島さんは1988年生まれとまだ若い作家ですが、そういった意味での都市のスナップの撮り方も、見せ方もすごくおもしろい。

夜のストリートといっても新宿や渋谷ではなく、自分が生まれて愛着のある蒲田や西馬込の夜の路上を歩き、全身をセンサーにしながら情報をすくい取っていて、膨大な情報量を孕んだ多数の写真を整然と並べることなく、額装せずに壁一面を覆っています。あの壁面は、会場で一番高さがありますから、なるべく上まで写真で埋め尽くして、写真に見下ろされているような感覚を鑑賞者が味わえる空間をスナップで実現したいと考えました。ざわめき、うごめく都市の生命のようなもので埋め尽くすイメージです」

馴染みのある街を歩き、身近な話題などの共通点から縮まる撮影者と被写体との距離というのもあるだろう。だからといって、悪ノリを促してエキセントリックな写真を撮る感覚には流されない。水島が都市に対峙する時の、ある種の頑固さのようなものが壁一面から伝わってくる。

別の壁面にもずらっとポートレイトが並んでいるが、水島の作風とはまるで異なる。セルフポートレイトを媒介に、自身と他者、アイデンティティとその境界を意識させる作品を手がける須藤絢乃の作品だ。

「写真都市というテーマを考えた時に、都市の風景を入れるだけではなく、今の日本にいる感性、都市の感受性とでも呼べるようなものから表現を行う作家を入れたいと考えました。須藤さんが作る写真は、見た目はすごく柔らかく、かわいくて美しい写真です。しかし制作の根本のところには、我々が住んでいる都市のフラジャイルな要素がある。いつ自分が消えて行方不明になってしまうのか、死んでしまうのか、他者となってしまうのか、といったセンシビリティが基本にあると思うんです」

世界の様々な都市で撮影した多国籍な人間の顔を自らの顔に重ね合わせ、デジタルで合成したセルフポートレイト「面影 Autoscopy」。実在する行方不明の少女の姿を自ら再現した「幻影 Gespenster」。自分の体をフレームにして新たな人格を再構成する試みが、明るく淡い色調の画面に視覚化される。

「彼女の作品の中には、都市に住む女性の繊細な感性を強く感じます。都市を画一的な見方で捉えたような構成にしたくないと前提として考えていたので、そういった意味でも、彼女の写真はこの展覧会において特異なポイントになっているかもしれません」

20世紀初めのパリの変遷を写真に収めたウジェーヌ・アジェや、両大戦間のニューヨークを撮影し続けたベレニス・アボットなどの写真家たちと都市の関係を伊藤はかつて論じたが、21世紀の作家たちの表現を見ていると、「写真都市」という言葉からはまたさらなる広がりを感じることができる。

「写真に撮られた都市、写真で作られた都市、写真がイマジネーションした都市。そうした様々な意味合いを『写真都市』という言葉は含んでいます。私はこの言葉を一義的に定義づけたいと考えているわけではありません。この言葉が喚起するイメージなど、その可能性を見てみたいと思っているのです」

作品展示は屋内のみに留まらない。地上から吹き抜けとなる三角形の中庭空間に、ベルリンを拠点に制作を続ける藤原聡志のインスタレーションが異質な存在感を放つ。

「ターポリンという屋外で使用するビニールシートを用いて、藤原さんは色々なフォトオブジェを作っています。ベルリンのオペラ座やドイツ銀行の作品などを何点か見て、新しい写真の機能のようなものを感じました。写真をオブジェ化することで得られる役割といってもいいかもしれない。スーパーリアリズムのようにしてディテールを抽出し、そこに若干の加工を行うことで現物とは少しだけずらす。そうすることによって、僕らが普段はあまり感知できていない都市の鋭利な暴力性のような何かを想起させてくれる。彼はとても現代的で、とてもアクチュアルな写真の実践を行っていると感じます」

現実の場面を記録した写真がある形状を持ち、空間と関係性を持つことで画面のイメージが予期せぬインパクトを放つ。藤原聡志の手法は、写真というメディアが持つ表現性の現代的な広がりを強く感じさせてくれる。

現在開催中の企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」。展覧会の全体像を紐解く展覧会ディレクターのインタビュー第3弾。(文・聞き手:中島良平)

ウィリアム・クラインの表現と「次の世紀を担うようなアジアのエネルギッシュな才能」とを対比させること。21_21 DESIGN SIGHTで最も広い面積を持つギャラリー2の空間に足を踏み入れると、そこから視界が一気に開ける。最初の壁面には、安田佐智種の作品が2点並ぶ。

都市を高所から見下ろし、白く抜かれた四角いVoidからビルが放射状に天空へと広がる様子を視覚化した「Aerial」のシリーズから選ばれたのは、ニューヨークの9.11の現場をモチーフとする作品。そして、故郷である日本が2011年に津波と地震という大震災に見舞われた後、喪失感と望郷の念に駆られて福島で撮影した「みち(未知の地)」が合わせて展示されている。

「20世紀の都市の典型であるニューヨークが、世紀が変わってすぐに壮大な悲劇に見舞われた。安田さんの作品は、そのことを象徴するような写真だと感じています。そして、この作品では都市の垂直的なイメージが手がけられている一方、『みち(未知の地)』では、今度はカタストロフィの現場の水平な移動をとらえています。ニューヨークに住む彼女は、3.11の時に日本がどうなっていくのか地崩れ的な恐怖を感じたそうで、自分の生まれた国が向かう先を体で確かめたいという切実な欲求から撮影に向かったと聞いています。その身体の移動が、垂直的な都市のイメージと対をなしている。つまり、いずれの作品にも、彼女自身の身体感覚でとらえられた都市のイメージが表現されています」

その身体性は、西野壮平の作品にもシンクロする。様々な都市を歩き、何万枚もの写真を撮ってコラージュすることで世界の都市という構造体を個人の視点から見直した作品だ。

「歩く、走る、移動する、といった生命が抱える根本的な欲望や衝動を、写真行為のなかで確認するような意図が西野さんの表現にはあるように感じられます。各地の都市は複雑化していて、その規模感も密度も身体で把握することが難しくなっているという状況も、その背後にあるのではないでしょうか。彼が何日もかけて都市を歩き回って獲得したイメージは、身体の移動した痕跡であるし、そこには様々な記憶が集積されて新しい都市のヴィジョンが完成しています」

生身の身体の感覚は20世紀末から現在にかけて薄れていて、消滅していくような恐れすらある。ウェブの世界はその象徴であるが、人工知能をはじめとするテクノロジーの発達なども同様である。アーティストたちは表現を通じて、そうした危機への警鐘を鳴らしているのだともいえる。「世界中を歩き回っている石川直樹さんの作品も同様ですよ」と、伊藤は続ける。

「彼は七大陸の最高峰を最年少で制覇していますが、南極や北極の極地を撮ったシリーズも初期の作品にたくさんあるんですね。そうした人間が生活できないと思われていたような極地でも、様々なコミュニティや都市の雛形みたいなものができあがっていることを彼の写真は伝えてくれます。通常我々が考えるような、ロンドンやパリや東京のような"都市"と対比することで、都市の概念を広げることができるのではないか。そんな意図も込めて石川さんに参加してもらいました」

「極地都市」と題されたこの作品では、音も重要な役割を担っている。世界各地を旅し、少数民族の音楽や儀礼などの記録を中心に創作活動を行うサウンドデザイナーの森永泰弘が、石川とコラボレートしてインスタレーションを完成させているのだ。

「ある場所に立った時にしか音が聞こえないような指向性の非常に高いスピーカーを用いているので、展示空間を移動しながら、音と写真の臨場感が同調する特別な体験が生まれます。写真は従来、無音の、沈黙のメディアだと思われてきましたが、そこに音が組み合わさることで、イメージの見え方が変わってくるはずです。そうしたメディアの融合による新しい写真表現を見せたいという思いもありました」

企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」の展覧会ディレクターを務めるのは、数々の著書や展覧会企画で知られる写真評論家で美術史家の伊藤俊治。ウィリアム・クラインの作品が、映像作家TAKCOMの手でどのようなインスタレーションとなったのか。展覧会の全体像を紐解く展覧会ディレクターのインタビュー第2弾。(文・聞き手:中島良平)

ニューヨークのスカイスクレイパーの印象が強烈なロビーから次の展示室に移動すると、ウィリアム・クラインのイメージが目くるめくスピードとリズム感で空間に展開する。映像作家TAKCOMがウィリアム・クラインの作品200点あまりを使い、空間全体でマルチ・プロジェクションを行う映像インスタレーション『ウィリアム・クライン+TAKCOM, 2018』だ。ここにもやはり、「従来の写真展の方法とは一線を画したい」という伊藤の狙いが見え隠れする。

「クラインさんの処女作は『ニューヨーク』ですが、都市を回りながら撮影を続け、やがて彼は映画制作を発表するようになり、デザインにも大きな興味を持ったり、『VOGUE』などのファッション誌に写真を発表したり、表現の場を移していきました。今回、TAKCOMさんにインスタレーションを依頼することに決め、写真や映画、アニメーション、タイポグラフィ、映画のスティル写真など、様々な作品を集めました」

クラインの事務所と話し合い、またTAKCOMの意見も聞きながら作品の選出を行なった。大きなサイズで映像が投影されるメインの壁面のみではなく、対面の壁にはクラシックなスライド映写機でポジフィルムの投影も行われるなど、演出は一面的ではない。鑑賞者も体の向きを変えながら全身で空間を体験し、クラインのビジュアル世界に引き込まれていく。

「異なるメディアをフラグメンタルに見せてしまうのではなく、それぞれのメディアが最終的に融け合わさって、見ている人たちがまるで空飛ぶじゅうたんに乗って新しい星へと連れ去られていくようなビジョンがあったらおもしろい、というようなことを考えたんです。TAKCOMさんがそのコンセプトを理解して、最終的に新しい写真の体験が、新しい映像の体験が可能な一つの場が生まれたと感じています」

このインスタレーションを出ると、21_21 DESIGN SIGHT最大の展示室に20代から50代の東アジアの作家たちの作品が並ぶ。20世紀の都市の典型とも言えるニューヨークの姿に始まるこの企画展の展開には、21世紀に入って西洋中心の価値観が大きく崩れてアジアのダイナミズムが生まれるなど、都市や国どうしのバランスが大きく変容した様子が表現されている。

「ウィリアム・クラインとTAKCOMの組み合わせもそうですけど、異なる2つのものが出会ったとき、そこには今まで見たことのないような美的な、創造的な、知的な結合が生まれると考えて私はこれまで展覧会を作ってきました。今回も、西洋の都市を疾走してきた今年90歳のクラインさんの表現に、次の世紀を担うようなアジアのエネルギッシュな才能を対比させた意図はそこにあります。ネットワークやテクノロジーと組み合わさって、新たな写真表現が生まれていることも、自然とそこに立ち現れてくるでしょう。『写真都市』というテーマである一つの見方を強要するのではなく、そこに多軸的な概念や視点が生まれることで興味深い展示になると考えたのです」

2018年3月17日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、トーク「テクノロジーと表現」を開催しました。 トークには、情報学研究者のドミニク・チェンと本展参加作家のTAKCOMが登壇しました。

写真表現は、飛躍的なテクノロジーの革新によりその可能性をますます拡張し、視覚や知覚を通して私たちの固定概念を揺さぶり、世の中の価値を変容させてきました。

本展参加作家のTAKCOMは、ウィリアム・クラインの作品を使って展示空間に都市が現れてくるような作品を制作しました。

TAKCOMは、「クラインがAdobeやMacを使用したらどのような表現をするのか」を想像しながら、グラフィックデザイナーでもあるクラインによる無数の作品を自ら解釈し、再構築し、モーショングラフィックやアニメーションを制作したと言います。

次に、写真とSNSの関係性について二人は語り合いました。

「InstagramやTwitterなどを通じて、世界中で同時に様々なことが起こっていることに気づく」とドミニク・チェンが語るように、今はSNSの発展により、複数のタイムラインから世界を見ることが可能な時代となりました。さらに、タイムラインは数分の間に流れるように変わり、テキストを交わすように写真を交わしてコミュニケーションをとる時代になったと続けます。TAKCOMは、AR技術を有効活用した韓国発祥のカメラアプリSNOWを例にあげ、加工することにより、非現実的でユニークな動画や写真を撮ることができる顔認証機能に関心を持っていると言います。

写真の鑑賞方法が多様化し、変化している今、本展が「ゆっくりと写真を観る機会となった」と二人。写真を観る行為の意味について、新たに問いかける展覧会になったのではと見解を続けます。

最後には、参加者からの質問に、様々な視点から新しいテクノロジーや写真の在り方について語られ、私たちの日常に溢れているテクノロジーと表現がより身近に感じられるトークとなりました。

2018年2月23日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」が開幕した。展覧会ディレクターを務めるのは、数々の著書や展覧会企画で知られる写真評論家で美術史家の伊藤俊治。「写真都市」という言葉に込めた意味とは? ウィリアム・クラインが出発点となった理由とは? 展覧会ディレクターのインタビューから、企画の全体像を紐解いていく。(文・聞き手:中島良平)

「写真の誕生時期には諸説ありますが、1820年前後には写真の原型ができあがっていたと言われています。それからおよそ200年の年月が経って、写真には技術的な進化が起こり、写真独自の表現の展開も生まれてきました。21_21 DESIGN SIGHTから、ウィリアム・クラインと写真にフォーカスした展覧会を行いたいという意向を受けて、私は、これからの変化を予兆するような展覧会を実現できたら刺激的だと考えたのです」

そう語る伊藤俊治が、最初に思い浮かんだのが、1956年にクラインが衝撃的なデビューを飾った写真集『Life Is Good & Good for You in New York: Trance Witness Revels(邦題:ニューヨーク)』だった。

その背景には、1984年に上梓した自身初の単著『写真都市−CITY OBSCURA 1830→1980』で綴ったように、写真技術と近代都市との発展の関係性がある。

「近代都市の発生と写真の発明は、ほとんど同時期にシンクロしながら展開してきました。ニューヨークが両大戦間に変貌するプロセスをとらえたベレニス・アボットや、20世紀初頭に転換するパリを撮影したウジェーヌ・アジェなどといった写真家たちと都市の発展との関わりについて、そして、ウィリアム・クラインもまたエポックメイキングな都市ビジョンとそのイメージを作ったということを本に書きました。ニューヨークに始まり、ローマ、モスクワ、東京、パリなど世界の都市を巡って撮影した彼の刺激的なイメージは、多くの写真家やアーティストに強い影響を与えたのです」

展覧会場の地下1階に足を運ぶと、最初の展示空間で目に飛び込んでくるのが、壁一面を覆うニューヨークのスカイスクレイパーの写真『Atom Bomb Sky, New York 1955』だ。林立するビルが墓標のようだと表現されることもあり、空の向こうに広がる光の輪が彼岸へと、あるいは次世紀へと誘うような強烈なイメージを伊藤は「過去も現在も未来も一つのイメージに圧縮したような感覚をもたらす」と表現する。

「まずクラインさんは膨大な数の写真を撮っていて、写真集だけでも何十冊も作っているので、写真のプリントだけを壁面に展示するような、従来の写真展の方法とは一線を画したいという狙いがありました。それで、スカイスクレイパーのイメージをメインにして、その周りに、彼が初めてデジタル撮影した最近作の『BROOKLYN+KLEIN』を初めとする写真集の現物や、実際に撮影に利用したデジタルカメラの実機などを展示しました」

企画展の出発点となったウィリアム・クラインの表現。次の展示室には、CMやMVに始まり、実験的なショートフィルムなども手がける気鋭の映像作家TAKCOMが、クラインによる数々の素材を組み合わせたインスタレーション作品を空間全体に展開する。

開催中の企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、『Numéro TOKYO』4月号(扶桑社)に、ウィリアム・クラインをはじめ本展参加作家の作品が、クラインが『Numéro TOKYO』に寄せたコメントとともに紹介されました。

2016年に開催した21_21 DESIGN SIGHT企画展「土木展」の巡回展が、2018年3月31日より、上海の藝倉美術館で開催されます(主催:藝倉美術館)。

展覧会ディレクターの西村 浩が上海でリサーチを行い、土木写真家 西山芳一の撮りおろし写真など、巡回展独自の作品も加えた展覧会です。私たちの生活を支える縁の下の力持ち「見えない土木」を、楽しく美しくビジュアライズします。

- 会期

- 2018年3月31日(土)- 6月24日(日)

- 会場

- 藝倉美術館3階(中国・上海市)

3F, Modern Art Museum (4777 Binjiang Avenue Pu Dong, Shanghai) - 休館日

- 月曜日

- 開館時間

- 10:00-18:00

- 主催

- 藝倉美術館 Modern Art Museum

- 企画

- 21_21 DESIGN SIGHT

2018年2月24日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、トーク「沈 昭良の写真について、アジアの写真の特性について」を開催しました。

トークには、台湾を代表する写真家で本展参加作家の沈 昭良と、本展ディレクターの伊藤俊治が登壇しました。

はじめに、伊藤より台湾の地理や宗教について、沈より移動舞台車(STAGE)の歴史について説明がありました。

1990年代初期から台湾南部を中心に、冠婚葬祭のために使用された移動舞台車は、その後、手動から自動へ、有線から無線へ技術も絶えず進化し、音響や電子装飾が加わった電気花車に発展しました。現在は、冠婚葬祭はもちろん、ポールダンスや歌のパフォーマンス、選挙活動の街頭演説に使われるなど、廃れることなく時代のニーズに応えながら、台湾の特殊な文化として深く根付いているといいます。

次に沈は、時代ごとの移動舞台車のデザインを並べて見せながら説明しました。

沈の写真は、すべてのものを吸い込んでしまうような亜熱帯の夜の特別な瞬間を捉えていると伊藤は述べます。

まるで移動舞台車自体が都市であるかのような印象を受けたと伊藤が語るように、歴史と場所を切り取った沈の写真からは、島国独特の文化ビジョンが強く伝わります。長期にわたり撮影した3つのシリーズ『STAGE』『SINGERS&STAGES』『台湾綜芸団』からも、社会や地域にどんどん深く入り込み、内容も奥深いものになっていることがわかります。

最後に伊藤は、政治や文化といった社会的な大きな変容にあわせ、写真の力や写真の役割も同様に変化していると自身の見解を語りました。

沈の作品を通して、写真が担う意味の重さ、表現の可能性を参加者とともに探る貴重な時間となりました。

2018年2月23日、企画展「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」に関連して、「ウィリアム・クラインスタジオによるトーク」を開催しました。 トークには、ウィリアム・クラインスタジオから、スタジオ・マネージャーのピエール=ルイ・ドニと広報のティファニー・パスカルが登壇しました。

27年前、当時兵役を終えたばかりのドニは、写真雑誌にクラインが求人広告を出しているのを発見し、自ら学んだ写真の技術を活かすため志願したと言います。面接や試験で見たクラインのコンタクトプリントに目を奪われたこと、クラインの写真のネガを引き伸ばし機を使って作業した試験のことを語りました。

最初の数年はコンタクトプリントの方法を学びつつ、プレスやギャラリーからリクエストを受けた写真を探す作業が多かったというドニ。クラインの望むことを模索し、何年も話し合いを行ったそうです。また、2000年代以降は、デジタルデータのアーカイヴ作業が増えたと言います。現在はプリントよりも展覧会の準備が多く、本展でもそのアーカイヴが使用されていると語りました。

一方パスカルは、2007年9月がクラインとの出会いであったと言います。当初はクラインのユーモアに惹かれたこと、いわゆる秘書の仕事から始めたが、やがて書籍や雑誌の仕事も行うようになりました。2015年以降、頻繁にアトリエに通うようになったという彼女は、将来、プロジェクトの核心部分にも関わることができればと、想いを語りました。

さらに、クラインが過去20年暮らしたというアトリエの写真、過去に妻のジャンヌをモデルとしたファッション写真のテスト撮影の様子など、貴重なドキュメントも紹介されました。

トークの後半には、クラインが会場に登場。「フィルムからデジタル写真に変わって必要なことは」という質問には、「メモリーカードですね」と答え、会場を沸かせました。

トーク終了後は、参加者を温かく迎えたクライン。彼自身の素振りや、スタジオのスタッフが語る仕事内容から、クラインがいかに力強く普遍性を携えた作品を生み出しているのか、その背景を知ることのできる貴重な機会となりました。

2018年2月23日、企画展「写真都市展 -ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち-」が開幕となります。

写真が発明されてまもなく2世紀−−これまでに生み出された写真は天文学的な数に及び、その表現形式や制作手法、つくり手と受け手の関係には大きな変化がおこっています。

20世紀を代表する写真家 ウィリアム・クラインは、ジャンルを超えた表現と世界の都市を捉えた作品で、現代の視覚文化に決定的な影響を与えました。

本展は、エネルギッシュなクラインの写真を核に、21世紀の都市と人間を見つめ、従来の写真のフレームを乗り越えようとする写真家たちを紹介する展覧会です。

22世紀をも見据えた未来の写真都市の鼓動を描きだす、ヴィジュアル・コミュニケーションの新しい冒険をご覧ください。

写真:吉村昌也/Photo: Masaya Yoshimura

2017年10月20日、いよいよ開幕となる「野生展:飼いならされない感覚と思考」の会場の様子を、いちはやくお届けします。

人間の文化と生活には、心の土台となる「野生」の能力が欠かせません。

理性や合理性ばかりが前面にあらわれる現代においても、私たちの本能であり知性でもある野生の感覚と思考は、いまだ失われていません。

本展は、現代の表現者たちのもつ野生の魅力に着目し、さまざまな作品や資料を通して、その力を発動させるための「野生の発見方法」を紐解く展覧会です。

写真:淺川 敏/Photo: Satoshi Asakawa

ジョルジュ・ルースは、絵画、建築、写真を融合し、人の錯視などを利用した、サイトスペシフィックな作品を発表してきました。本展では、21_21 DESIGN SIGHTの建築空間に合わせたインスタレーションを、その写真作品とともに展示しています。その制作風景の一部を、21_21 DESIGN SIGHTスタッフがレポートします。

カメラで捉えた特定の視点からつくり上げたイメージを、風景の中に実現させるジョルジュ・ルース。本展メインビジュアルで謳われている「重なる1°の奇跡」は、彼の作品が緻密な計算のもとに成り立っていることを示しています。

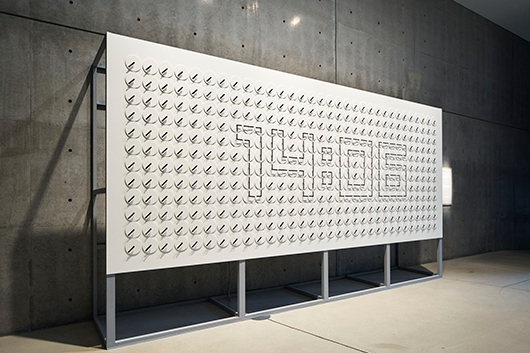

今回、ルースの作品の舞台となったのは、21_21 DESIGN SIGHT地下階に日光を取り込む中庭、サンクンコートに面した空間です。ルースは本展のために当初、着色した作品のイメージを描いていましたが、実際に21_21 DESIGN SIGHTの建築空間を体験し、白一色で構成することに決めました。

まずは白く塗られた角材を、組み立てていきます。規則正しく並べられた角材は、この時点ではまだどんな形になるのかわかりません。

カメラで状況を確認するルース。この地点から、細かく位置を決めて角材に印をつけていきます。その通りに角材の端を切り落としていくと、少しずつ作品の形が見えてきました。 彼は、自身の作品について、「光を書く」という意味の「Photographie」という言葉の通り、光と質感との関係、建築物への光の投射が重要であると言います。制作期間中、組み立てられていくオブジェの形とともに、刻一刻と変わる光の角度も観察し続けました。

本展会期中、21_21 DESIGN SIGHTには、ジョルジュ・ルースの作品を通して新たな風景が立ち現れています。「重なる1°の奇跡」を体験しに、ぜひ足をお運びください。

シンガポールのマーライオンやニューヨークのコロンブス像などを取り込んでホテルやリビングルームを建設し、公共空間にプライベート空間を出現させる西野 達。本展では、21_21 DESIGN SIGHTの建築の中に新作インスタレーション「カプセルホテル21」を制作しました。「実現不可能性99%」の制作風景を、写真とともにお伝えします。(写真:木奥恵三)

「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」のメインビジュアルで謳われている「実現不可能性99%」とは、西野 達がこれまでに発案してきた数々のアイデアの実現の難しさを表現した言葉です。そんな西野が今回挑戦したのは、21_21 DESIGN SIGHTに新しくオープンしたギャラリー3の中に、「六本木のど真ん中に突如として出現したアートホテル」を制作することでした。

下見のために会場を訪れたとき、等間隔に仕切られたギャラリーの窓を見て、その幅にあわせてベッドが並ぶカプセルホテルのアイデアが浮かんだという西野。ホテルに不可欠なベッドにはテレビ番組を観られる設備を整え、シャワー室も設置、さらにホテルの装飾のように自身の写真作品や新作彫刻も展示することとなりました。

会場設営は、西野が信頼する施工チームとともに進められました。まず単管や木材でフレームを組み立てると、発泡スチロールと発泡ウレタンで個室を仕切っていきます。

会場で作業をする西野。ホテルの中に展示する彫刻作品の制作も現場で行います。右の石膏像たちはコラージュされ、シャンデリアのように吊るされることとなりました。

「実現不可能性99%」から始まり、ついに実現した「カプセルホテル21」。建築家 安藤忠雄が設計した21_21 DESIGN SIGHTの建築の中から、ミッドタウン・ガーデンの緑をのぞむことのできる、異例の「カプセルホテル」です。

会場では、来場者が作品のベッドにも自由に出入りすることができます。ぜひ足をお運びください。

にしのたつ:

1960年、名古屋生まれ。1997年から主にヨーロッパで活動。屋外のモニュメントや街灯などを取り込んで部屋を建築しリビングルームや実際にホテルとして営業するなど、都市を舞台とした人々を巻き込む大胆で冒険的なプロジェクトを発表することで知られる。現在はベルリンと東京を拠点に活動。シンガポールのマーライオンを使ったホテルプロジェクト「The Merlion Hotel」(2011年)、NYマンハッタンのコロンブスのモニュメントを使用したプロジェクト「Discovering Columbus」(2012年)、ロシアのエルミタージュ美術館内のインスタレーション「So I only want to love yours」(2014年)など。

ヌーメン/フォー・ユースは、舞台芸術、インダストリアルデザイン、インスタレーションと、様々な分野で活動を展開するアーティスト集団です。本展では、21_21 DESIGN SIGHTの建築空間に呼応するよう、テープを使った新作インスタレーションを発表しました。会場を横切るように大きく伸びた半透明の立体作品は、どのように制作されたのでしょうか。ここでは、その制作風景の一部を写真とともにお伝えします。(写真:木奥恵三)

制作は、作品を支える大きな白い枠と、ギャラリーの天井や柱の間に粘着テープを張り巡らせるところから始まりました。2人以上で1組になってテープを手渡しながら、離れた拠点を繋ぐようにテープを往復させます。

作品の骨格ができると、その骨格に沿ってテープを幾重にも重ねていきます。初めは向こうが透けて見えた立体が、人の入れる空間を残しながらだんだん補強されていく様子は、昆虫の巣がつくられていく様子を連想させます。

本展のメインビジュアルで彼らを表現している「テープ21,120mの床」という言葉は、本展展示作品「テープ・トウキョウ02」の材料である粘着テープの総量*です。

制作現場の近くには、作品の材料であるテープが山積みにされています。1週間ほどの制作期間中、会場内にはテープの伸びる音が反響していました。

*実際に使用したテープの総量は約15,000m

本展では、実際に作品の中に入り、その空間を体験することができます。ぜひ会場でお楽しみください。

*本作品は、2名まで同時にご体験いただける作品です。体験をお待ちになる方が多い場合には、閉館時間までにご体験いただけない場合がございます。また、9月16日(土)以降の土日祝日は、整理券を配布いたします。詳細は、開催概要をご覧ください。

ヌーメン/フォー・ユース:

ヌーメン/フォー・ユースは、舞台芸術、インダストリアルデザイン、空間デザイン、コンセプチュアルアートの分野で活動しているアーティスト集団。1998年に、インダストリアルデザイナーのスヴェン・ヨンケ(Sven Jonke)、クリストフ・カツラー(Christoph Katzler)、二コラ・ラデルコヴィッチ(Nikola Radeljković)からなるコラボレーション・グループ「フォー・ユース」として最初に結成された。1999年、インダストリアルデザインの枠を超えたあらゆるプロジェクトを実現する集団アイデンティティとして、ヌーメンを結成。2004年以降は、マドリードの国立演劇センターにおける舞台「インフェルノ(Inferno)」のための大がかりなサイトスペシフィックプロジェクト制作を機に、ヌーメン/フォー・ユースは舞台芸術に本格的に取り組むようになる。その後、ヨーロッパ各地で舞台芸術の制作が続いている。2008年以降は、あらかじめ決まった機能を持たせずにオブジェクトやコンセプトを構成することに重点を置いている。その活動から、Numen-Lightシリーズ、Tape、Net、Tuft、String、Tubeなど、より異種混合的で実験的な作品が生まれている。

泥や絵の具などを用いて、人間と様々な動植物が織りなす絵画の制作で知られる淺井裕介。本展では、東京ミッドタウン内の土を含めこれまでに各地で採取した土を使用して、過去に手がけた作品の再構成を試みました。その制作風景の一部を、21_21 DESIGN SIGHTスタッフがレポートします。(写真:木奥恵三)

「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」参加作家の一人、淺井裕介は、その完成した作品だけでなく「描き続ける」姿もよく知られます。本展のメインビジュアルで謳われている「連続制作時間96時間」とは、実際に、淺井が2016年にヴァンジ彫刻庭園美術館で展示した作品「生きとし生けるもの」の制作に連続して費やした時間です。

本展では、その「生きとし生けるもの」の再構成を試みた淺井。格子状に分割し、並べ替えた上にさらに泥で新しく絵を描きました。

まず、21_21 DESIGN SIGHT館内に、並べ替えられたパネルが設置されました。新しく描き足す作業は、すべてこの会場内で行われます。元々あった絵に、泥の絵の具が重ねられて、淺井の作品が少しずつ立体的になってゆきます。

テーブルの上には、無数の絵筆とともに、さまざまな色や粘度の土が入った透明のコップがパレットのように並べられ、それぞれ土が採取された土地も記されています。今回は、21_21 DESIGN SIGHTが位置している東京ミッドタウン内の土も、素材として加わりました。

やがて淺井の筆は元のパネルからはみ出し、白い壁にも泥絵が描かれ始めました。あらかじめ終わりを決めずに描き始めるという淺井は、絵画が完成したかと思われた後にも少しずつ描き足し続け、なかなかその手が止まることがありません。制作は、展覧会が開幕する直前まで終わることなく続きました。

本展では、こうして完成した「土の旅」を展示しています。以前描かれた絵に、新たな命が吹き込まれた本作を、ぜひ間近でお楽しみください。

あさいゆうすけ:

1981年東京都出身。マスキングテープに耐水性マーカーで植物を描く「マスキングプラント」や、土と水を使用し動物や植物を描く「泥絵」、アスファルトの道路で使用される白線素材のシートをバーナーで焼き付けて制作する「植物になった白線」など、室内外を問わず外力によって増殖させた自然界のイメージを、支持体となる様々な場所や物に、その土地や身の回りの品々で奔放自在に制作を行っている。近年の主な展示に「淺井裕介 -- 絵の種 土の旅」(2015-2016年・彫刻の森美術館)、「生きとし生けるもの」(2016年・ヴァンジ彫刻庭園美術館)、「瀬戸内国際芸術祭」(2013-2016年・犬島)、ヒューストンでの個展「yamatane」(2014年・Rice Gallery)など。

2017年7月22日、企画展「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」トーク「プロジェクトをアーカイブする」を開催しました。

登壇者の一人、柳 正彦は、1980年代より現在に至るまでクリストとジャンヌ=クロードのプロジェクトに携わり、本展ではクリストとジャンヌ=クロード企画構成を務めました。もう一人の登壇者、森山明子は、植物を主な素材としていたいけ花作家、芸術家 中川幸夫の評伝の著者でもあるジャーナリストです。

本トークでは、二人がそれぞれの経験を通じて、期間限定で消えてしまうアートやデザインを残すことについて、語りました。

はじめに、柳がクリストとジャンヌ=クロードがこれまでに実現してきたプロジェクトを紹介しました。「作品が一時的であるからこそ記録に残したい」と語るクリスト。その方法として、彼らは大きく分けて「記録映画」「記録集(書籍)」「ドキュメント展」という3つの方法を選んできました。その際には、作品が実現した様だけでなく実現までの軌跡も、写真、スケッチ、手紙、書類といったものまで克明な記録として残します。プロジェクトが実現してから非常に早く、時には自らの出資によって記録集を製作することもある、というエピソードからは、発想から実現、記録までの全過程をプロジェクトと捉えて取り組むクリストとジャンヌ=クロードの姿勢が想像されます。

中川幸夫は、対称的にその制作過程を公表することはあまりなかったと森山は語ります。しかし中川は、詳細な制作ノート、日誌、備忘録ともいえるものを残していました。森山が著した中川の評伝『まっしぐらの花―中川幸夫』(美術出版社、2005)には、その中から制作過程を記録したものが引用されています。

中川が切望し、2002年5月18日、新潟県十日町で達成された「天空散華」。約20万本分のチューリップの花弁が上空のヘリコプターから降ってくる中、大野一雄が踊る短い時間に立ち会った人々のみが体験することのできた作品です。また中川は、基本的にいけ花作品を、ただ一人密室で制作していました。花の様子が刻一刻と変わる「密室の花」を他人に見せることのできる唯一の方法として、77年の作品集以降は中川自ら写真を撮っていたといいます。

短い時間で、時には他人の目に触れる間もなく消えてしまう作品を実現させ、さらに作品にとって最適の方法で「残らないものを残す」ことにも熱意をかける表現者たちの姿に、アーカイブそのものを通して触れる機会となりました。

2017年7月8日、企画展「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」に関連して、展覧会チームによるオープニングトークを開催しました。

トークには、本展ディレクターの青野尚子、会場構成協力の成瀬・猪熊建築設計事務所より成瀬友梨、猪熊 純、展覧会グラフィックの刈谷悠三が登壇しました。

トークのはじめに、青野尚子が、本展ができるまでの過程について解説しました。

クリストとジャンヌ=クロードを出発点として、世界各国からダイナミックな手法で活動を行うさまざまな分野の作家たちが集う本展。

参加作家の制作のプロセスを解説し、過去に制作した作品についても触れました。

展覧会グラフィックを担当した刈谷悠三は、ポスタービジュアルの複数のアイデアを実際に見せながら、現在のビジュアルに至るまで様々な試行錯誤があったことについて振り返ります。展覧会タイトルにもある「そこまでやるか」の言葉によって想像力を引き立てられるよう、あえて画像は用いらずに構成したことを説明しました。

さらに、クリストとジャンヌ=クロードの「フローティング・ピアーズ」から着想を得たオレンジを展覧会のテーマカラーとし、会場グラフィックでも統一感があるデザインを目指したと語りました。

作品のスケールが身体的に伝わり、会場全体でひとつの体験ができるように構成したと語る猪熊 純。構想途中の模型を用いながら、どのように会場のバランスをつくりあげてきたのかを解説しました。特に4組の作家が集うギャラリー2では、同時に複数の作品が目に入り迫力が伝わる配置、一体感をもたせつつも個々の作品と向き合って鑑賞できる構成を、具体的に意識したと言います。

成瀬友梨からも、参加作家とその作品から感じ取った魅力をより良く伝えていくための粘り強い試行錯誤が語られました。

本展開催に向けて約1年をかけて準備してきた展覧会チームのアイデアの源や試行錯誤を重ねたプロセスからも、「そこまでやるか」というフレーズに応えようとする強い熱意が感じられるトークとなりました。

2017年6月23日、企画展「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」に関連して、トーク「ジョルジュ・ルースが語る」を開催しました。

ジョルジュ・ルースは、絵画と建築と写真を融合させ、人の錯視などを利用して、空間を変容させる作品を世界中で制作しています。本展では、21_21 DESIGN SIGHTの建築にあわせた作品を制作しました。21_21 DESIGN SIGHTの地下空間に、地上から差し込む光を受けて存在している展示作品「トウキョウ 2017」をある1点から見ると、空間に正円が現れます。

まずはじめに、クリエイションの過程を映像で紹介しました。ルースは、写真が自身の起源であり、到達点でもあると言います。彼の制作は、カメラが捉えた特定の視点から出発し、完成した作品の姿はその1点からだけ見ることのできるものになります。ルースは「私が写真を撮影するときしか作品は存在しないし、そのカメラのレンズの視点からでないと見ることができない」と語りました。

また、自身の作品に用いる「円」というモチーフは、カメラのレンズのメタファーであるとも話すルースは、さらに自身の作品と写真との関係について、「光を書く」という意味の「Photographie」という言葉の通り、光と質感との関係、建築物への光の投射が重要であるとも言います。

幼い頃から廃墟が好きだったというルースは、初期の制作を廃墟で行いました。あらゆる役目を失い、もはや全体が把握できないような場所に別の姿を与えることが目的であったと言います。そういった場所での人物などをモチーフにした巨大な絵画作品を重ねるうち、「だまし絵」のような要素に面白さを感じ、錯視などを用いた作品を制作するようになった過程を、これまでの作品を通して紹介しました。その解説からは、これまでに作品を成立してきた世界中のどの場所でも、それぞれの場所への解釈をもって制作に臨んできたことも伝わります。

最後に、東日本大震災後の2013年、宮城県の松島でのプロジェクト「松島 ネガ/ポジ 2013」を映像で紹介しました。地域住民とともに取り組んだ制作過程から完成までを記録したドキュメント映像に、会場からは自然と拍手が起こり、トークの締めくくりとなりました。

いよいよ明日開幕となる「『そこまでやるか』壮大なプロジェクト展」。開幕に先駆け、会場の様子をお届けします。

つくることの喜びとともに、「壮大なプロジェクト」に向けて歩みを進める表現者たち。彼らの姿勢には、さまざまな困難に立ち向かう強い意志と情熱があります。本展には、世界各国からダイナミックな活動を行うクリエイターたちが集います。

本展では、制作過程のアイデアスケッチやドキュメント、実際の作品で使用した素材、新作インスタレーションを展示し、より直感的に身体で作品を楽しむことができます。

展覧会ディレクターに建築やデザイン、アートなど幅広い分野に精通するライターでエディターの青野尚子を迎え、クリエイションが持つ特別な力と、そこから広がっていく喜びを伝えます。

Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku)

Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku) Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku)

Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku) Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku)

Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku) Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku)

Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku) © Georges Rousse

© Georges Rousse Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku)

Photo: 木奥恵三 (Keizo Kioku)社会を支える基盤であり、叡智の結集でありながら、普段は意識されることの少ない土木工学や土木構造物の世界。21_21 DESIGN SIGHTで「土木」をテーマにしようと決めた際、ディレクター一同、これこそがデザインの施設でとりあげるべきテーマであると話し合った経緯があります。生活を支える普段は見えない力、自然災害から生活を守る工夫の歴史について、あるいは現場を支える多くの人々の存在、最新の技術や日本の作業作業のきめ細やかさなど、いつも以上に熱い会話となりました。こうした「土木」をより多くの方々に身近に感じてもらえる機会を、建築家の西村 浩氏がみごとに構成してくれています。

会場でまず出会うのは、見えない土木の存在です。1日あたり300万から400万もの人々が行き交い、乗降客数や規模で世界一にも記録されている新宿駅を始め、渋谷駅、東京駅のメカニズムを可視化するべく「解体」を試みた建築家 田中智之氏のドローイング。アーティストのヤマガミユキヒロ氏は、神戸の六甲山からの街なみと隅田川からの風景を絵画と映像の投影による「キャンバス・プロジェクション」で表現しています。日の出から日没、そして再び日の出を迎えるこれらの美しい風景も、土木あってこそ。そう考えると実に感慨深く、静かに移ろっていく風景に見入ってしまいます。

渋谷駅については、ギャラリー2で紹介されている田村圭介+昭和女子大学環境デザイン学科 田村研究室による「土木の行為 つなぐ:渋谷駅(2013)構内模型」も。複数の鉄道が乗り入れ、地下5階、地上3階という駅の複雑な構造は驚かされるばかり。背後の写真は西山芳一氏の撮影。

工事現場で汗を流す人々の姿もフォーカスされています。21_21 DESIGN SIGHTが土木のテーマで伝えたかったひとつに「支える人々の存在」がありましたが、西村氏も同じ想いを持ってくれていました。とりわけダイナミックな作品は、現在の渋谷の工事現場の音が奏でるラベルの「ボレロ」にあわせて、高度経済成長期に収録された映像と現在の渋谷の工事現場の映像が目にできる「土木オーケストラ」(ドローイングアンドマニュアル)。同じく私の心に響いたのは、溶接、舗装、開削等の作業をする人々の写真「土木現場で働く人たち」(株式会社 感電社+菊池茂夫)です。土木建築系総合カルチャーマガジン「BLUE'S MAGAZINE(ブルーズマガジン)」を知ることもできます。「人」という点では、スイス、ゴッタルドベーストンネルの完成の瞬間を記録した映像での、歓喜する人々の姿も心に残りました(「日本一・世界一」のコーナーで紹介)。

ダム建設で人工湖に沈んだものの、水位の低い季節に目にすることのできるコンクリートアーチ橋「タウシュベツ川橋梁」(北海道上土幌町)を始め、30年間土木写真家として活動する西山芳一氏が撮影したトンネルやダムの壮大さと美しさ。それらの写真を堪能できる展示空間(ギャラリー2)には、「つなぐ、ささえる、ほる、ためる」などのキーワードで、アーティストやデザイナーの作品が紹介されています。

砂を盛ったり掘る行為にあわせて等高線が現われる「ダイダラの砂場」(桐山孝司+桒原寿行)、来場者がダムの水をせき止める「土木の行為 ためる」(ヤックル株式会社)、ビニールのピースを積み上げてアーチ構造をつくる「土木の行為 つむ:ライト・アーチ・ボリューム」(403architecture [dajiba])等々、楽しみながら「土木の行為」を知る作品が揃っているのも「土木を身近に感じてほしい」という西村氏の想いゆえのこと。また、マンホールに入る体験ができる作品「人孔(ひとあな)」(設計領域)、左官職人の版築工法を手で触れながら鑑賞できる「土木の行為 つく:山」(公益社団法人 日本左官会議+職人社秀平組)など、実際の素材、工法を知ることのできる醍醐味も。

身体を使いながら鑑賞できるこれらの幅広い展示に、建築の専門家も関心を寄せています。そのひとり、南カリフォルニア建築大学の夏期プログラムで来日した学生を引率した建築史家の禅野靖司氏の言葉を引用しておきたいと思います。「土木の力を身体性とともに示していること、さらには土木を文化的な脈絡で見直し、専門外の人も好奇心を持って学び楽しむことができるフィールドとして紹介していた点が興味深い。安藤忠雄氏の建築の内部でこのテーマがとり上げられていることも、マテリアルと構造の不可分な関係を意識させ、学生たちには刺激的でした」

そして会場終盤、登場するのは骨太のメッセージです。関東大震災の復興事業の一環であり、近代都市東京のために情熱を注いだエンジニアの姿が伝わってくる永代橋設計圖。さらには、東日本大震災の復興事業の現場を、本展企画協力の内藤 廣氏はじめGSデザイン会議のメンバーが三陸を訪ねる「GS三陸視察2015 映像記録作品『GROUNDSCAPE』」(66分)。とてつもなく大きな存在である自然と私たち人間の関係について。「震災という非日常に備えながら日常を支えるのが「土木の哲学」と西村氏。「土木にはまだまだやるべきことがたくさんあり、考えなくてはいけないことが横たわっている」。自然とどう向き合うべきか。さらにはこれからの幸せとは何であるのか。西村氏が本展から発する深い問いです。

再び巨大駅の解体ドローイングに戻り、六甲山からの眺め、隅田川の景色の作品にもう一度向き合ってみました。巨大駅が滞ることなく機能し、こうした街の風景を「美しい」と感じつつ眺められるのも、身体のすみずみに血が巡っていくかのごとくメカニズムが熟考され、そのための技術も活かされているからこそ。また、ダイナミックで力強く、ひとの暮らしを思う実に繊細な配慮とともにあるのが土木の世界です。土木が生活を支えてきた歴史、支えられている現状を意識しながら、この先の生活のために大切なものとは何か、考えを巡らせることの重要性を実感せずにはいられません。

文:川上典李子

写真:木奥恵三

2016年7月2日、オープニングイベント「これからの土木、これからの都市」を開催しました。

イベントには、本展ディレクターの西村 浩、企画協力の内藤 廣、土木写真家で参加作家の西山芳一に加え、本展グラフィックデザインを手掛けた柿木原政広が登壇。展覧会ができるまでの制作秘話や、それぞれの土木観を語りました。

「人々が、その恩恵を受けながらもそれに気づかずにいるのが土木。それは、その土木の素晴らしさでもある」と語る西村 浩は、しかし本展はそんな"見えない土木"を人々に知ってもらう入り口となることを目指したと言います。これまで土木に気づかずに暮らしてきた人たちに、土木を身近に知ってもらう工夫の一つとして、西村は「土木の専門家だけでつくる展覧会にはしない」ことを決めました。アートやデザインなどの分野で活躍するクリエイターたちが初めて体感した「土木」の表現は、同じく土木を専門としない私たちにも、土木の専門家たちにも、土木の新しい一面を見せてくれます。

本展グラフィックを手掛けた柿木原政広も、土木の専門外から参加しました。柿木原が本展のためのグラフィックをすすめる中で感じたのは、「土木には荒々しさと繊細さが同居している」ということだったと語ります。その魅力を伝えるために、柿木原が提案したグラフィックは大きく分けると3種類。最終的に本展メインビジュアルとなった案をはじめ他のデザインも、そのコンセプトとともに紹介しました。

一方で、本展参加作家の西山芳一は、30年以上、土木を撮り続けてきた「土木写真家」です。西山は、「土木はとにかく見なければ始まらない。この展覧会を訪れた人々が、今度は実際の土木を見たい、と思うきっかけになれば」と語りました。

最後には、参加者からの質問に4人がそれぞれの視点で答え、土木の専門家、土木を志す人、土木の専門外の人、さまざまな立場から意見が交換される会となりました。

21_21 DESIGN SIGHT企画展「建築家 フランク・ゲーリー展」の主役、「フランク・ゲーリー」にスポットを当てた展覧会が都内各地で開催されています。

GA gallery「フランク・O・ゲーリー×二川幸夫 写真展」

2015年9月19日(土)- 11月8日(日)

編集者であり写真家であった二川幸夫は、建築家フランク・ゲーリーと40年にわたり親交を深めてきたといいます。良いと思った建築には工事中から、完成後も季節ごとに何度も繰り返して、二川はゲーリー建築のほぼ全てに足を運び、その姿をカメラに収め続けました。本展示では、そんな二川の膨大な数に及ぶアーカイブの中から代表作をセレクトし、大判プリントと高解像度4Kモニタで紹介しています。

見る者を圧倒するダイナミックなゲーリーの建築群は、彼を良く知る二川の眼にどのように映ったのでしょうか。二川の眼が切り取ったゲーリー建築のハイライトを、ぜひ体験ください。

いよいよ明日開幕となる「建築家 フランク・ゲーリー展 "I Have an Idea"」。開催に先駆け、会場の様子をお届けします。

建築家 フランク・ゲーリーは、半世紀以上にわたり建築の慣習を覆し、世間の常識に挑戦する作品をつくり続けてきました。見る者を圧倒し印象に強く残り続ける、誰にも真似できない建築。本展では、ゲーリーの創造の原動力「アイデア」に焦点をあて、その思考と創造のプロセスを、新進の建築家 田根 剛をディレクターに迎えて紹介していきます。

会場には、アイデアが詰まった数々の模型をはじめ、建築を体感できるプロジェクション、書籍や映像等を数多く展示。ひとりの人間としてのゲーリーの姿に触れられる「ゲーリーの部屋」も登場します。自由に発想することの楽しさと挑戦し続ける勇気を与えてくれる展覧会にぜひ、足をお運びください。

Photo: 木奥恵三

2015年5月9日、「単位展」参加作家であり、アートディレクターの岡崎智弘と、一般社団法人Think the Earthの上田壮一によるトーク「1秒の世界」を開催しました。

本展企画進行の前村達也が、展覧会のリサーチ初期、1秒間に起こる世界の事象がつづられた書籍『1秒の世界』と出会い、遊びの要素を取り入れながらも社会的なテーマに基づいたコンテンツを展示したいと考えたことから、著者の上田にコンタクトし、また、岡崎に参加を呼びかけた経緯を語りました。

「エコロジーとエコノミーの共存」をテーマに、地球の大切さを世界に繋げる活動を行なっている上田が属するNPO、Think the Earthと、NHK エデュケーショナルのテレビ番組「デザインあ」の「解散!」で知られる岡崎。両者の活動に触れたのち、岡崎の作風であるコマ撮り映像の緻密さが1秒の世界に組み込まれてゆくプロセスが語られました。

書籍『1秒の世界』における環境、経済、社会の大きな変化量に驚いたという岡崎は、1秒間に15コマの映像を作成。その中に時折日常の動きとは違う要素を途中で足していったというプロセスは、「1秒というものをセンシティブに見ることに繋がった」と述べました。

最後には、二人がお互いの質問に応え合う形式となり、各々の「1秒の世界」に対する想いや、気持ちの切り替えの瞬間を秒数で判断することの難しさ、見えない時間の話などとトークは弾みました。

いよいよ明日開幕となる「単位展 ― あれくらい それくらい どれくらい?」。

会場の様子を、いちはやくお届けします。

単位で遊ぶと世界は楽しくなる。単位を知るとデザインはもっと面白くなる。

単位というフィルターを通して、私たちが普段何気なく過ごしている日常の見方を変え、新たな気づきと創造性をもたらす展覧会です。

また、会場1階スペースを、単位にまつわるショップとして無料開放します。展覧会とあわせて、ぜひお楽しみください。

写真:木奥恵三

2015年1月17日、「活動のデザイン展」参加作家、ホンマタカシとマイク・エーブルソンに、グラフィックデザイナーの長嶋りかこを加え、トーク「『視点の転換』のたのしさ」を開催しました。

はじめに各々が自らの活動について紹介しました。

ホンマの本展展示作品「カメラ・オブスキュラ・スタディ ― 青山→六本木、建築で建築を撮る」は、自身が近年続けている「カメラ・オブスキュラ」に対するリサーチの一環でもあります。部屋全体をカメラ化し、そこから覗く風景に映る偶然性をも作品化します。出展作品を含め、その制作プロセスを語りました。

続いて、マイクは人間の手が身体と道具を一体化にさせることについて、テニスラケットを例に挙げつつ、本展展示作品「考える手」は道具と身体の可能性をはかるリサーチが基になっていると述べました。また、日常の視点を変えてみることに対し、車輪の跡から着想を得たノートの制作について語りました。

長嶋は、近年の服づくりを紹介し、ひとから与えられたものを着るのではなく、着る側が様々な解釈をもてるような服を、従来の既製品のサイクルでなく、ひとの気分のサイクルにのれるような服づくりを心がけていると述べました。

後半は、3人が互いに質疑応答する形式となり、ホンマは「リサーチを進めていくうちに自然と表現となる」と話すと、一方で長嶋は「ものが生まれる理由の必然性があるものが良いデザインである」と述べ、主観から離れてものの本質に向き合うこと、さらにはその中で生じる偶発的な出来事も取り込むことが「視点の転換」に繋がるのではないかと示唆に富んだ内容となりました。

現在開催中の企画展「活動のデザイン展」。本展ディレクターや多彩なプロジェクトを展開する参加作家から、本展へ寄せられたメッセージを通じて、展覧会やそれぞれの活動により深く触れてみてください。

(企画展「活動のデザイン展」会場内作品解説パネルより)

写真の原理そのものに興味を持つ写真家のホンマタカシは、カメラを通して視線の転移や逆転が生み出すコンテクスト(文脈)を作品化します。

撮影の仕組みも見てとれるこの作品は、青山地区のホテルの一室をまるごと露光装置として使い、窓を黒紙で覆いつくし、写真技術の原型であるカメラ・オブスキュラ(「暗い部屋」の意味)にして、六本木方面を撮影したもの。

アナログな制約の多い手法で数日間、天候や外光に左右されながら撮影された写真には、カメラの延長線上としての身体的体験や、技術ではコントロールしきれない感覚的なトーンのおもしろさが現れます。スマートフォンの普及により、私たちの日常には、便利で簡単に撮影できる進化したカメラや小型化された映像デバイスで溢れていますが、ホンマは建築物をカメラ化するという方法で、街中すべてがカメラになりうるという逆説的な仮説をたてて、革新する技術とは対極的で原初的な手軽さや、写真のたのしさを伝えています。

現在開催中の企画展「活動のデザイン展」。本展ディレクターや多彩なプロジェクトを展開する参加作家から、本展へ寄せられたメッセージを通じて、展覧会やそれぞれの活動により深く触れてみてください。

いよいよ開幕を明日に控えた「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた会場の様子を、いちはやくお届けします。

展覧会ディレクターの川上典李子と横山いくこによるギャラリーツアーを開催します。参加作家の特別参加も予定。ぜひご来場ください!

展覧会ディレクターによるギャラリーツアー

日時:11月1日(土)・2日(日)16:00-17:00、3日(月祝)14:00-15:00

場所:21_21 DESIGN SIGHT

>>詳細はこちら

撮影:吉村昌也

2014年10月24日より開催される「活動のデザイン展」。変動する世界における未来へのヒントに満ちた本展から、展示作品の一部をご紹介します。

日本のファッション、美術と工芸を研究し、技術を習得したことが、舘鼻則孝の表現の礎をなしている。一方、フォトグラファーハルは、「東京に住んでいる自分だからこそ表現できることを見つけ、世界に発信していきたい」と創作のモチベーションについて語る。2人は『イメージメーカー展』から何を感じ、今後の展開へとつなげていくのだろうか? 2人の対談を取材した。

──お2人の作品が並ぶこの展示室を見たときの印象を教えてください。

ハル:世界を舞台にして、日本人としてどういう表現をしていくか、と考えて作品を制作している点が共通していると感じました。それと、身体表現ですね。私はカップルの身体を使って画面をつくっていますし、舘鼻さんも、下駄や靴の制作を通じて女性の姿をつくり出しているわけですから。

舘鼻:やはり日本人の表現ということが共通していますよね。ハルさんの作品からは日本のサブカルチャーが見えてくるといわれますが、私の表現もサブカルチャーに変わりありません。海外の文化が日本に入ってきて、それが昇華されて日本の文化として成り立っているということは、要するに伝統的な日本文化からしたらサブカルチャーと呼べますよね。

ハル:私はよく、アングラなカルチャーの世界で活動をしている作家だととらえられていることが多いですけど、今回の展示みたいに、キャリアも長く第一線で活躍されてきた方々と一緒に展示されたのは、自分としても貴重な経験でした。とはいうものの、人の身体や顔が写った写真を切り貼りするグードさんの手法なんかは、世界中にインパクトを与えてグードさんの表現として認識されていますけど、今広告などで使われたら、危険な表現だと受け取られないとも限りませんよね。だから、私の真空パックの作品も「よい子はマネしないでください」といわれるような表現ですが(笑)、エレーヌさんが抵抗なくラインナップしてくれたのかもしれません。

舘鼻:グードさんと会ったときには「キッズ」って呼ばれたんですよ。私は29歳だから、彼からしたら若造ということですよね(笑)。でも、そういうグードさんが回顧展のような形式で過去の作品から新作までを展示していて、その一方で、私やハルさんみたいな、グードさんにとっての「キッズ」の作品が一緒に展示されている。出展作家が少ないグループ展で、こういう年齢やタイプの違う作家が集まるケースはすごく珍しいし、ひとりひとりが違うタイムラインを持っていて、それぞれのストーリーが表現されている今回の企画はとてもおもしろいと思いましたね。展覧会ディレクターの手腕がすごいと純粋に感じました。

──作家のキャリアも表現するメディアも異なりながら、それぞれの表現に共通点が見えるのが『イメージメーカー展』のおもしろさのひとつだと感じました。

ハル:最近、広告の仕事として動画制作をする機会が増えてきているのですが、作品でも動画に挑戦したいと考えているんですね。パッと見て認識できるのが写真の大きな特徴のひとつで、映像はというと、見るためにある程度の積極性が要求されますよね。展覧会では、立ち止まってある程度時間をかける必要があるし、家で見るとしたら、再生しないと見られない。その違いは、表現としての特性の違いにも表れていると思うんです。写真で物語を感じさせ、起承転結を持たせるのだとしたら、それは映像を使ったほうがより伝わるかもしれない。今回、ロバート・ウィルソンさんのビデオポートレートを見たとき、本当にその中間をやっていると感じました。時間経過や動きを表現しつつ、写真のように画面のディテールもきちっと見せている。そういうのを感じられたのはとても興味深かったですね。

──グループ展として、いろいろなタイムラインや時代に応じた表現が見えたことと同時に、舘鼻さんという1人の作家の展示から、西洋と東洋、古典と現代といった要素の連続性と対比が見えてきたのも印象的でした。

舘鼻:自分が日本人のアイデンティティを持っていて、その上で現代的な表現を行うためには、日本の現代性というのがどういうところにあるのか、常に探し続ける必要があります。海外から入ってきた文化が日本で独自の進化を遂げて日本的になっているのも、日本人の編集能力の高さによるものだと思うし、その感性が日本の流行の移り変わりの早さとも結びついているはずです。そういう背景から生まれる最先端なものを海外の人にも伝え、理解してもらうためには、時代や文化的なつながりをきちんと説明する必要があります。ヒールレスシューズの裏付けとして日本の下駄があるわけですし、膝の上まであるレザーのブーツと西洋のルネサンス美術との関係を説明することもできますし、美術の歴史と、日本の歴史と、自分の思考過程とがどのように重なり合っているかを提示することが重要だと考えています。おそらく、今回の展示でその一端を表現することができたのかもしれません。

ハル:インターネットも進化して、過去にどのようなものがつくられていて、世界のどういう場所でどういう生活が行われているのか、などのさまざまな情報を手に入れられるようになりました。つまりある意味で、時代も場所も地ならしされてしまったわけです。写真に関していうと、現在はあらゆるものが撮りつくされてしまった感がありますよね。だからこそ、今まで誰もやっていなかったことをやることが一番大事で、今までに撮られたことのないイメージを見つけたときの驚きも喜びも、とてつもなく大きいと思っています。そして、時代も場所も地ならしされたこの状況を利用すれば、東京で生活しているから得られる感覚で制作した作品を、例えば東京に居ながらにしてニューヨークの人に見てもらうことができるわけです。グローバル化によって、時代や文化のすき間に生まれたローカルで個人的な表現をおもしろがってもらえる土壌が、現代にはあると感じています。

構成・文:中島良平

写真:木奥恵三

プロフィール/

舘鼻則孝:1985年、東京生まれ。15歳のときから独学で洋服や靴の制作を始める。東京藝術大学に進学して絵画や彫刻、染織などを学び、やがて花魁に関する研究に着手し、友禅染めを用いた着物や下駄を制作。2010年、自身のブランド「NORITAKA TATEHANA」を設立。全工程を手作業で完成させる靴が、LADY GAGAなどに愛用されていることでも知られている。

フォトグラファーハル:1971年、東京生まれ。東海大学工学部機械科卒業。2004年に写真集「PINKY & KILLER」発表後、カップルを被写体に撮影を行っている。2011年、2013年にニコンサロンで個展を開催し、海外のグループ展にも参加。写真集に「Pinky & Killer DX」「Couple Jam」「Flesh Love」ほか。並行して広告カメラマンとしても活動を行っている。

展覧会ディレクターのエレーヌ・ケルマシュターは、舘鼻則孝のことを「伝統と未来を見据えてものづくりを行う作家」と、フォトグラファーハルを「カップルをモデルにイメージをつくりあげ、"予想不能"なコンポジションに"愛"を表現するイメージメーカー」と表現する。『イメージメーカー展』では、ふたりの作品が同じ展示室に並べられた。前編と後編の2回にわたる今回のレポート。前編では、それぞれのコメントから2人の表現を紹介する。

展示室に足を踏み入れると、まず目に入ってくるのが石膏による足が林立するインスタレーション。かつて舘鼻則孝が、1枚の皮革から足のフォルムをかたどったブーツを手がけたことがあり、それを石膏で何足も複製することによってこのインスタレーションは生まれた。人の足の構造をリサーチする標本のようでもあり、また、ロダンなど西洋の近代彫刻家たちによる体のパーツの習作が集積した様子も連想させる。

ファッションデザイナーを目指すときにまず日本のファッションを勉強したという舘鼻は、「自分のルーツにあるのは日本のファッションへの関心であり、そこから展開する前衛的で新しいものづくりを追求している」と語る。「今回はほとんどが新作なんですが、ファッションアイテムである靴と、中庭のサンクンコートに展示されたかんざしがモチーフの大きな彫刻作品、その中間であるインスタレーションやオブジェ、という3つのセクションで構成しています。ここに展示したヒールレスシューズは、日本の下駄にインスパイアされて生まれた作品です。その関係性を見せるために、学生のころにつくり始めた下駄を展示しました。東洋の美術として生まれた日本の靴といえます。日本文化に西洋からの文化が影響を与え、融合することで現在の日本文化が生まれたわけですが、そのような西洋と東洋の対比や、古典と現代表現のつながりを常に意識しています」

足が地面よりも高いところに置かれる日本の下駄を工芸の技術によって洗練させた作品。そしてその対比として、伝統的な技術にインスパイアされ、東洋と西洋の融合を現代のモードに昇華したヒールレスシューズ。舘鼻は日本の花魁を研究することで着物や下駄の文化を知り、最新の表現へと展開させるために、ルネサンスや近代彫刻などの西洋芸術も学んだ。身にまとうものを手がけるために、身体性の研究にも余念がない。多様な表現を行いながら、根底にあるのはひとつの意識だということが展示から伝わってくる。

「日本の文化を世界の人に知ってもらいたい、というのが制作の大きな動機です。それをより現代的で新しい形で行うには、どのような技法や素材を用いるのがいいか。美術にも工芸にも歴史的な時間軸があるので、それを横並びで見て、重なり合う部分を説明しながら紐解いているのが自分にとっての制作活動であり、今回の展示でやりたかったことです」

舘鼻の作品と対面する形で、壁面にはフォトグラファーハルの写真作品が展示されている。色鮮やかな画面に写されているのは、布団圧縮袋に真空パックされたカップルの姿。「カップル2人の距離感がどれだけ近づいてひとつになることができるか、それを表現したい」と、ハルはこれまでのすべての作品に通じる制作動機について語る。「袋の上に寝転がってもらって、関節の位置や体のバランスなどを考えながらカップル2人と私との3人でディスカッションして構図を決めます。そのときに、私が俯瞰でそのフォルムが美しいかどうかを考えますし、実際に袋に入って掃除機で空気を抜くことで予期していなかった構図が生まれもします。1分か2分かけて徐々に空気が抜けていき、最終的に顔にピタッとビニールが貼り付いた時点で呼吸ができなくなるので、そこから10秒カウントダウンしながら、袋をグッと引っ張って服の細かいシワを直したり、腕や足の位置を動かしたりして、1回シャッターを切るわけです。そして、シャッターを切ったと同時に袋を開ける。息ができないので時間との勝負です。完璧にコントロールして同じ構図の真空状態をつくることは二度とできませんし、10秒間という限られた時間でその瞬間を画面に切り取ることに、写真というメディアを使う必然性があると思っています」

画面構成を想定し、カップルとの共同作業で被写体をつくりあげる作業が非常に重要な位置を占める。そうして生まれた作品から、新たにイメージが広がり次の作品のアイデアが生まれるという。圧倒的なインパクトを持つ画面は、その構図とディテールの結びつきによって見るものの目を釘付けにする。

「今回展示した7点のうち、1点は『Flesh Love』という2010年の作品で、もう6点は『Zatsuran』という2012年と2013年に撮影した作品です。カップルの2人と、彼らが普段使っているものや家にあるものを一緒に真空パックしています。2人の持ち物が2人に吸い寄せられた貼り付いている様子を撮影することで、 ふたりが引かれ合うパワーがより高次元で表現できると考えたわけです」

記事の後編では、それぞれが考える日本的な表現や、『イメージメーカー』という展覧会としての独自性などについて語った、舘鼻とハルの対談をレポートする。

構成・文:中島良平

写真:木奥恵三

プロフィール/

舘鼻則孝:1985年、東京生まれ。15歳のときから独学で洋服や靴の制作を始める。東京藝術大学に進学して絵画や彫刻、染織などを学び、やがて花魁に関する研究に着手し、友禅染めを用いた着物や下駄を制作。2010年、自身のブランド「NORITAKA TATEHANA」を設立。全工程を手作業で完成させる靴が、LADY GAGAなどに愛用されていることでも知られている。

フォトグラファーハル:1971年、東京生まれ。東海大学工学部機械科卒業。2004年に写真集「PINKY & KILLER」発表後、カップルを被写体に撮影を行っている。2011年、2013年にニコンサロンで個展を開催し、海外のグループ展にも参加。写真集に「Pinky & Killer DX」「Couple Jam」「Flesh Love」ほか。並行して広告カメラマンとしても活動を行っている。

ジャン=ポール・グードの新作インスタレーションで音楽を担当したのが三宅 純。ジャズトランぺッターとして活動を開始し、1980年代より数々のCM音楽の作曲、2000年代以降はピナ・バウシュやフィリップ・ドゥクフレといった振付家の舞踏作品、またヴィム・ヴェンダースや大友克洋の映像作品に参加するなど、ジャンルを横断しながら生まれるサウンドの独自の響きが国際的に高い評価を受けている音楽家だ。2005年に拠点をパリに移したとき、最もコラボレーションをしてみたいと考えた作家のひとりがジャン=ポール・グードだった。そして初対面のとき、「ふたりとも丈の短いパンツだったからすぐに友だちになれたんですよ」と笑う。

「国境が地続きでいくつかの国と接していて、色々な場所に近くて移動しやすく、コラボレーションをしたいアーティストたちがたくさん通過する世界の"ハブ"のような街がいい」と考え、2005年に三宅 純はパリを拠点に選んだ。パリに移るとすぐに、思いがけずもグードから舞台作品の音楽をつくってもらえないかと相談を受けた。「彼にまつわる3人のミューズの舞台作品をつくりたい、と相談を受けたのが最初の出会いです。その作品は結局実現しなかったのですが、それ以来、彼に広告音楽を頼まれたり、私がアルバムジャケットのデザインをお願いしたり、ギャラリー・ラファイエットの広告に私が出たり、色々と交流があって、3年ほど前に今回のインスタレーションの話が出ました」

パリの装飾美術館で回顧展を終えたグードは、そこに展示したファリーダをモデルとする巨大な立体作品を動くインスタレーションにしたいと考え、三宅に相談をした。三面鏡のような装置を前にして回転するフィギュアが、無限にその像を増殖させていくようなアイデアなどをグードが語り、三宅はイメージを膨らませた。そして、ふとした雑談の内容が、最も三宅をインスパイアしたという。

「ジャン=ポールがファリーダと付き合っていたときに、一緒に飛行機に乗ってアラビア文字が書かれた彼女の写真を見ていたら、"私の父親はモロッコの音楽界の重鎮なんだ"と、隣の乗客が話しかけてきたそうなんです。その人はユダヤ系だったようで、"お前はワルツというものを知っているか? あれはユダヤ人がつくったんだぞ"という話を始めたのだと。ユダヤの民族はいろんな国に居住しているので、いろんな音楽のスタイルにあわせて変化しながら独自の表現をつくる、非常に音楽的才能のある人たちだと私は常々思っていて、ジャン=ポールの話を自然なこととして納得しました。単なる雑談のひとつだったんですが、それをきっかけに私はその歴史の流れを感じられるような音楽をイメージしました。ワルツが発展していった過程、もしくは、血が混じっていった過程を音楽にしたらどうかなと思ったのが最初だったのです」

ジャズトランぺッターとして活動を始めた三宅は、やがて、作曲家としてジャズの領域に留まらない活躍を続けることになる。「ジャズの場合はテーマがあってアドリブをするけど、他の人がソロ演奏をしているときに暇なんですよ」と冗談めいた話から、作曲活動のきっかけを語る。

「最初はトランペットを吹くことがモチベーションだったわけですが、ライブを続けるうちに、サウンド全体への興味が大きくなりました。それが高じて色々な曲を書くようになったんですが、トランペットだとジャズというカテゴリーに留まっていたのに、サウンド全体を考えるとそこから大きく逸脱できることに悦びを覚えました。演奏することはもちろんとてつもなく魅力的です。しかし当事者になると、全体が見えないジレンマがあります。逆に全体を見ようとすると、当然演奏には参加できません。だからときどきその両方をやるわけです」

さまざまな分野で音楽を手がけ続ける三宅が、初めて舞台作品を手がけたのが奇しくもロバート・ウィルソンの作品だった。その体験は三宅の以後の創作活動にとても大きな影響を与えた。

「各国からいろんなアーティストやスタッフが集まって、ひとつの目的に向かってチームで走るというのが、ミュージシャンとして活動してきたなかであまりなかった光景で、とても美しいものだと感じました。劇場の舞台袖や緞帳裏でストレッチをしているダンサーがいたり、楽屋に緊張感あふれる役者がいたり、そういう風景も含めて劇場は素敵だと思ったんです。そこにはたくさんの記憶が自然と宿っている気もしました。あとは、デヴィッド・リンチの『マルホランド・ドライブ』に出てくる"シレンシオ"という不思議な劇場にも衝撃を受けました。口パクで謎のパフォーマンスが行われている劇場で、観客はそのパフォーマンスの滑稽さを理解していながら、偽らざる涙を流しているんです。光景として、まさにあんなことが起こるような劇場をつくってみたかったんです」

2013年にリリースされたアルバム『Lost Memory Theatre act-1』は、失われた記憶への思いが音楽で表現された作品だ。これまでにもコラボレーションを行ってきた演出家の白井 晃がこの作品に惚れ込み、舞台化した作品を8月21日から31日まで神奈川芸術劇場(KAAT)で上演する。そこで生まれる音楽と舞台作品の新たな関係にも期待が高まる。

「私は言葉にできない心象風景や心情のレイヤーを音楽にしてきました。たったひとつの音だけで千の言葉以上のものを伝えられる事もある。そして、音楽体験には現実にはない時間が流れる瞬間もあると考えます。なぜ自分が音楽をしているかというと、言葉にできない心象風景や心の動きをレイヤーにして、ひとつの音でも何も語らずに何かを伝えられる、そして、音楽体験によって現実ではない時間が流れる場合もあると考えているからです。音楽の様式だけを考えると、もう飽和してからかなり長いというか、どのジャンルも一応飽和点まで行って重箱の隅をつついている状態です。その異種交配というか、すべてのジャンル様式を横断しながら表現するなかに日本人としてのアイデンティティが出てくるかもしれないし、もしかしたら、新しいオリジナルなものが創りだせるかもしれない。新しいものだけを目指すというよりも、過去の宝に封じ込められたものを掘り起こしつつ、それをいかに自分なりに展開させられるかというのが私のライフワークなのかもしれません」

構成・文:中島良平

写真:木奥恵三

プロフィール/

三宅 純:作曲家。日野皓正に見出され、バークリー音楽大学に学ぶ。ジャズトランぺッターとして活動開始後、ジャンルにとらわれない独自のスタイルで作曲家としても頭角を現す。CM、映画、アニメ、ドキュメンタリー、コンテンポラリーダンスなど多くの作品に関わり、カンヌ国際広告映画祭など受賞歴も多数。ピナ・バウシュ、ヴィム・ヴェンダース、ロバート・ウィルソン、オリバー・ストーン、大友克洋など、多くの表現者たちとコラボレート作品を残している。

アーティスト、イラストレーター、広告デザイナーなど、肩書きを限定できないような幅広い活動を続けるジャン=ポール・グードは、自らを「イメージメーカー」と表現する。その創作活動の原点にあるのは、ダンサーであった母親から幼いころに受けたダンスのレッスンで芽生えた、身体とその動きへの興味であり、思い描いたイメージを画面に留めるドローイングへの愛だという。ジャン=ポール・グードに話を聞いた。

「アフリカ人の多くが優れたリズム感を持って生まれてくるように、日本人の多くはグラフィックへの優れた感覚を持って生まれてくるように私は感じています。街を歩いていてもあらゆる場面で魅力的な視覚表現と出会うことができるし、優秀なデザイナーも数多い。三宅一生さんも、私は傑出したグラフィックデザイナーだと思っています。グラフィックへの類い稀なセンスから、独自の服を手がけています。そのような日本という国で、しかも三宅さんがディレクターを務めるこの会場で展示ができるのは本当に光栄なことです」

柔和な笑顔で、今回の展示が実現した感想をこう語るジャン=ポール・グード。長い創作キャリアのなかからキュレーターのエレーヌ・ケルマシュターとともに展示作品を選び、企画を練り上げていく過程で、グードの作品のグラフィカルな側面と、被写体の身体性にこだわる姿勢にフォーカスする展示構成に方向付けられていった。そして、展示のメインとして、彼の人生に大きな影響を与えた『3人の女神』をモチーフとする作品を集結させた。

70年代後半から80年代にパートナーであったグレース・ジョーンズ。80年代から90年代にパリで成功を収め、こちらも私生活をともにしたファリーダ。そして、現在の妻であり、やはりモデルとして数々の広告ビジュアルにも登場するカレン。アフリカ系ジャマイカ人のグレース、アルジェリアがルーツのアラブ系であるファリーダ、韓国系アメリカ人であるカレン。多様な文化に対してオープンで、手法もモチーフも分け隔てなく表現に取り入れるグードの姿勢を象徴するかのような、3人の女性との出会いが彼をインスパイアした。

「ここにいる3人の女性は、いわゆるクラシックな意味での美しい女性とは違うかもしれません。しかし、彼女たちはとても美しい。そのエッセンスを写真や映像、立体に表現して、多くの人に見てもらいたいというある種のエゴが制作のモチベーションとなりました。グレースは身長が高く足も長いのですが、首が短いので写真を切り貼りし、引き伸ばすことでその美しさを強調しようとしました。ファリーダは、アラブ文化を背景に持つ『千夜一夜物語』のような美しいイメージをワルツの映像で表現しようとしました。そしてカレン。私は彼女と20年前に出会い、現在は大きな子どももいる母親になりましたが、いつでも彼女はファンタジーのような存在です。私が抱く彼女たちのイメージを写真や映像などに留めたい、その衝動が私を創作に導くのです」

『イメージメーカー展』で、グードは壮大な野心を持って新作に挑んだ。それが展示室中央に展開する機械仕掛けのインスタレーション『見ざる、言わざる』と『聞かざる』だ。

「最初に思い描いたのは、舞踏室をつくること。私のキャラクターがワルツを踊る舞踏室を作品にしたいと考えたのです。そこで大事な要素が音楽です。音楽とダンスする体の関係をどのように見せるか、人ではなく人形が音楽にあわせて動くことで、見る人々の感情を揺さぶり、楽しませることができるか。そこが私にとって大きな挑戦でした。私が愛した3人の女性に特別な衣裳を着せ、三宅 純さんというこれまでにも一緒に仕事をしてきた素晴らしい音楽家に音楽を手がけてもらいました。今回の作品で"動く彫刻"とも呼べるインスタレーションに手応えを感じましたし、ここからさらに規模も大きくしながら発展させられたら素晴らしいと考えています」

ジャン=ポール・グードのキャリアにおいて、作品には本当に多様なモチーフが登場する。1989年にパリのシャンゼリゼ通りで開催したフランス革命200周年記念パレードを手がけたときは、かつて見たバレエ・リュスの作品『パレード』のイメージから発想を広げた。写真を切り貼りして身体の部位を変形させ、被写体の美を強調する「カットアップ」の手法には、ジャコメッティなどかつてのアーティストがどのように人体の美を表現しようとしたか、という美術史的な要素がひとつのきっかけにもなった。そして現在も、機械仕掛けのインスタレーションの展開を思い描くように、いつでも新しいものに対して貪欲で、常に前進する姿勢を見せる。ジャン=ポール・グードの作品が展示された地下空間に足を踏み入れると、その革新的な表現を目と耳で、そして全身の感覚で一種のファンタジーとして体感できるはずだ。

構成・文:中島良平

写真:木奥恵三

プロフィール/

ジャン=ポール・グード:1960年代初頭にイラストレーターとしてパリで活動を開始。1970年代には米『エスクァイア』誌のアートディレクターを務め、1989年にはパリで国家的イベントであるフランス革命200周年記念パレードを手がけて大盛況を収める。コダック、シャネル、ギャルリー・ラファイエットなどの広告は世界各地で広く親しまれている。

2014年7月5日、ジャン=ポール・グードとエレーヌ・ケルマシュターによるオープニングトーク「イメージメーカー」を開催しました。

はじめにケルマシュターが、異分野を融合させて創作に取り組み、クリエーションの垣根を拡げるという展覧会のコンセプトを解説。「イメージメーカー」の代表格であるグードの幼少期から話を始めました。

パリでブティックを営む家に生まれた父とアメリカ人ダンサーの母。グードのDNAにはファッション、音楽、動きが潜んでいました。幼少期を過ごしたパリ郊外の街には植民地博物館があり、ファサードにはアフリカ、アラブ、アジアの女性が描かれていたと言います。

話は続いて、グードの三人の女神たち−−−グレース・ジョーンズ、ファリーダ、カレンとの出会いと恋に移ります。常にグードのインスピレーション源である女性たちがどんなに美しいかを伝えようと、彼は様々な作品をつくり、同時にショービジネスやファッションの世界を変革してきました。

ファッションに興味は持ちながらも、「愛する女性のための服しかつくれない。あらゆる女性のための服はつくれない」というグード。三人の女神をモデルにした本展のメイン作品は、平和のアレゴリーでもあると語りました。

「イメージには、目に見える映像と頭に浮かぶ印象というふたつの意味があり、その両方をつくるのがイメージメーカーの仕事」というグード。クリエイティビティよりもマーケティングが重視され、ポエジーよりも結果ばかりが求められる現代の広告業界を疑問視しながら、これからの時代をつくる人々に、「ものごとに良く耳を傾け、目を凝らし、考え、努力しよう」と、力強いメッセージを投げかけました。

ケルマシュターは、開館以来のファンであるという21_21 DESIGN SIGHTで展覧会を開催する喜びを語りながら、来場者が現代を問い、未来を想像できる展覧会になればと、トークを締めくくりました。

7月4日(金)、いよいよ企画展「イメージメーカー展」が開幕します。

ファンタジックな想像の世界をつくり出すこと、様々なクリエイティブな分野を融合させること、そして今ここにある世界について語りながら、人々を全く違った世界へ連れだすこと......。本展では、日仏文化交流に精通したキュレーターのエレーヌ・ケルマシュターを展覧会ディレクターに迎え、広告の世界に革命をもたらしたジャン=ポール・グードを中心に、国内外で活躍するイメージメーカーたちによる作品を展示します。

<展覧会の見どころ>

希代のイメージメーカー、ジャン=ポール・グードの世界にメインギャラリーが変貌

グードの創作は次元を超越し、見る者を想像の世界へといざないます。本展では、プライベートな生活での出会いが色濃く反映された機械仕掛けの彫刻「見ざる」「言わざる」「聞かざる」が一番の見どころ。会場では、彼が崇拝する「3人の女神」たち―グレース・ジョーンズ、ファリーダ、カレンをモデルにした人形が、三宅 純作曲の音楽に合わせて踊ります。さらに、グードが手掛けたパリの地下鉄内のデパート広告を16台のモニターを連結して再現したビデオインスタレーションや、写真コラージュ「形態学的改良」シリーズ、ドローイングなどを展示し、自らの世界観を大胆に表現します。

「ヒールレスシューズ」によって世界に名を知らしめた、舘鼻則孝の新たな側面を公開

彫刻、オブジェ、靴の全てが融合された舘鼻の「ヒールレスシューズ」は、履くことによって身体のラインを一変させます。その発想源には花魁の高下駄や日本の伝統文化があります。本展のために、舘鼻は制作プロセスとともに新作の靴と下駄を発表。また、身体構造にインスピレーションを得た石膏作品「アイデンティティーカラム」やアクリル製の彫刻「フローズンブーツ」、さらには大型のかんざしを屋内外に展示します。なお、地下ロビーには「ヒールレスシューズ」試着コーナーも設置します。

あらゆる分野を横断するイメージメーカーたちによる、活気ある世界の物語

舞台演出家として名高いロバート・ウィルソンの「ビデオポートレート」シリーズを日本初公開。本展のために作品プロデューサーが来日し、21_21 DESIGN SIGHTの建築空間に新たな"舞台"をつくりだします。また、映画、写真、絵画と様々な分野で活躍するデヴィッド・リンチは、自らの心象風景を映しとったリトグラフ24点を出展。さらに、フォトグラファーハルは、カップルを真空パックして撮影した「Flesh Love」と新シリーズ「Zatsuran」を紹介します。日仏文化交流に精通したキュレーター、エレーヌ・ケルマシュターのディレクションにより、国内外屈指のイメージメーカーたちの作品が一堂に集い、活気ある世界の物語を繰り広げます。

Photo: 木奥恵三

2014年7月4日より、いよいよ開催される「イメージメーカー展」。開幕を間近に控えた本展の参加作家と、それぞれの作品の見どころを紹介します。

フォトグラファーハル

工学部機械科卒業という異色の経歴を持つ写真家のフォトグラファーハルは、学生時代から異文化に興味を持ち、中東やインドへの旅を通じて写真への情熱を育みました。写真は、旅の先々で出会う人々と恥じらいや言語の壁を超えてコミュニケーションする鍵だったのです。大学卒業後は広告制作会社で写真の技術を磨き、セレブリティやファッションアイコンの撮影を通して、テーマは次第に人物に絞られていきました。

ハルの撮影する写真には、愛と平和という人類の普遍的なテーマのもと、年齢や性別、人種、外見など、ありとあらゆる違いを超えたカップルが登場します。2004年、狭い空間でカップルを撮影した「Pinky & Killer」に始まるシリーズは、より狭小でプライベートなバスタブの中で撮影する「Couple Jam」に発展。さらには、カップルを真空パックして撮影する「Flesh Love」に展開しました。

本展では、「Flesh Love」のほか、カップルが愛してやまない日用品を一緒に真空パックした新シリーズ「Zatsuran」より、近作計7点をご紹介します。

「私はカップルを密着させ一体化させる事で愛のパワーを視覚化しようと試み続けている。その密着させる手段の一つとしてカップルを真空パックすることにした。袋の中では呼吸が出来ないのでその状態は数秒しか保てない。だからその様子を写真に収めて行く。そしてさらに強い愛を表現する方法は無いか試行錯誤していたときに、一生を終えた星がビックバンを起こしその後収縮してブラックホールになり、あらゆる物を吸い寄せるという話を思い出した。そこで二人が生活する上で身の回りにある物たちをもろごと真空パックしてみることにした。スタジオに家の物をすべて持ち込む事は出来ないのでパックされる物は彼らに取捨選択され、そこからも彼らの個性がより凝縮していく。一緒にパックされた物等はカップルの共通言語で真空パックし密着されるという事は新たなカップルの愛の表現の形である。また、入れる物の選択や配置はするものの、空気を抜く過程で 計算外の動きをするため偶然性が極めて高い。その様子は一見雜乱としている様だが自然界の仕組みのように必然性と秩序があると思う。これは2人の雜乱とした小宇宙なのである。」------フォトグラファー・ハル

2014年7月4日より、いよいよ開催される「イメージメーカー展」。開幕を間近に控えた本展の参加作家と、それぞれの作品の見どころを紹介します。

ジャン=ポール・グード

希代の「イメージメーカー」として知られるジャン=ポール・グードは、1960年代にイラストレーターとしてのキャリアをスタートし、70年代には伝説的なアメリカの「エスクワイア」誌のアートディレクターとして活躍しました。80年代を代表するグレース・ジョーンズとの一連の仕事や、90年代に広告の世界を賑わせたシャネルの香水の広告などは、記憶に新しい方も多いでしょう。

本展では、グードのプライベートな生活での出会いが色濃く反映された動く彫刻「ワルツァー(ワルツを踊る人)」が一番の見どころ。グレース・ジョーンズ、ファリーダ、カレンといった彼が崇拝する「スリー・ミューズ(三人の女神)」たちをモデルにした人形が、まるでオルゴールのようにクルクルと回りながら踊ります。

この他、グードの代表的手法として知られる、フィルムを切り合わせた「カットアップエクタ」のシリーズや、パリの有名百貨店「ギャラリーラファイエット」の広告をモチーフに、16台のモニターを連動させてパリの地下鉄の風景を再現する「サブウェイインスタレーション」など、まさに見どころ満載の展示です。

右:ジャン=ポール・グード、ドローイング、パリ、2013年

右:ジャン=ポール・グード、ドローイング、パリ、2013年

右:ジャン=ポール・グード、ドローイング、パリ、2013年

ジャン=ポール・グードが出演する関連プログラム

オープニングトーク「イメージメーカー」

日時:2014年7月5日(土)14:00-15:30

出演:ジャン=ポール・グード、エレーヌ・ケルマシュター

>>詳細ページ

2月28日(金)、いよいよ企画展「コメ展」が開幕します。

コメは、私たちの暮らしにとても身近で、日々の生活に欠かせないものです。日本では、コメを中心とした食文化を深めつつ、稲作の歴史とともに様々な文化が発展してきました。

本展では、私たちの文化の根幹をなすコメのありようを新鮮な目で見つめ直していきます。そして、その未来像を来場者の皆様とともに考えていきます。

佐藤 卓、竹村真一ディレクションによる「コメ展」に、ぜひご来場ください。

撮影:淺川 敏

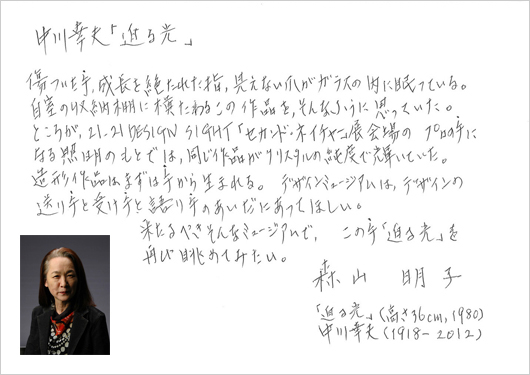

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

2013年10月25日より開催の企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

2013年10月25日より開催の企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

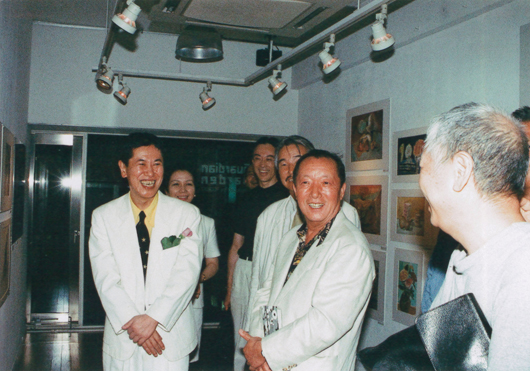

NY. ADC殿堂入りと紫綬褒章受章を祝う会にて

ファンシーペーパー「ピケ」の商品企画打ち合わせの日に、思いがけなく訪れたサンタクロースと笑顔の田中先生。

この日が、私にとって30年間お世話になってきた田中先生との最後の日になった悲しい思い出の1枚です。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

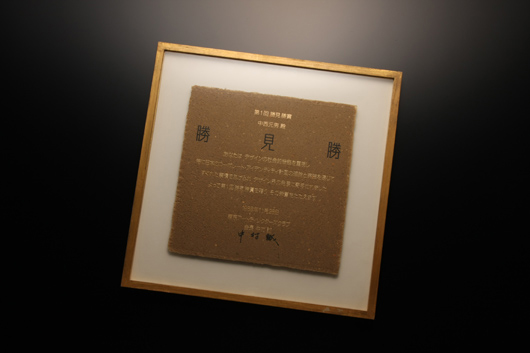

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

飲み屋にいた私を探し出し「お祝いの真っ赤なバラの花束」届く

たった一品だけの「手漉き和紙+最高の金箔」で創られた表彰状

(コメント、キャプションは全て提供者による)

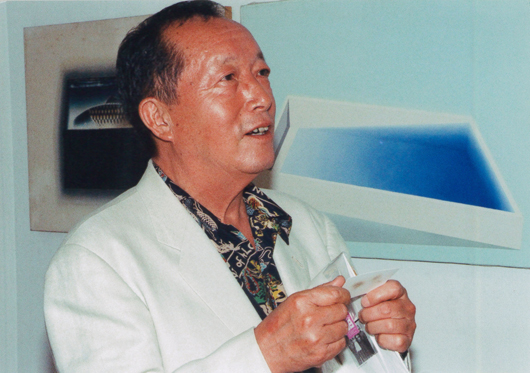

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

前をはだけて、少しヤクザなアロハ姿の先生...忘れられません。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

1964年オランダでの個展からPARISに寄った一光さんと出会えた幸運に感謝。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

クーパー・ユニオン校での田中一光展。ルウ・ドーフスマンと田中一光。

田中一光デザイン室。青山三丁目。タバコはショートホープを吸っていた。

田中一光デザイン室、新オフィス。グラフィックデザイナーの会合。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

田中一光先生はggg ギンザ・グラフィック・ギャラリーの初代監修者として国内外の作家や来館者の方々との密なる交流を図り、グラフィックデザイン界の活性化に大変貢献されました。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

「三宅一生さん紫綬褒章受章を祝う会」田中先生自宅で手料理と共に。

「三宅一生さん紫綬褒章受章を祝う会」のメニュー

「三宅一生さん紫綬褒章受章を祝う会」の料理の一部

パリ出張の際、昼食後リュクサンブール公園をお散歩

パリ日本文化会館開館記念展「デザインの世紀」関係者の方々と

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

新国立劇場オペラ「あやめ」の舞台美術

「JAPAN STYLE」展

駐日大使サー・フレッド・ウォーナーさんの自宅に招かれて

クーパーユニオンのTシャツをプレゼントされ喜ぶ。太田徹也さん、ソール・バスさんと。

お茶を楽しむ

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

西武劇場は毎回のように田中一光さんにポスターをお願いしていた。これはすでに決まったものの表現をお願いしたのではなく、この次の芝居の演劇空間がどのようなものであるべきかを、田中一光さんからも発言してもらう、という意図を持っていた。

安部公房、土方 巽と田中一光の三人は、伝統に根ざした現代の演劇空間の共同製作者であったと私は考えている、それはおそらく観客にとっても充実した現代を味わう空間であった。

田中さんに詩集の装幀をお願いしたことがあります。このような小さな仕事でも田中さんらしく感心しました。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

21_21 DESIGN SIGHTでは、2011年から2012年にかけて、東北地方の人々の精神とものづくりの持つ大きな力を改めて見つめ直すことを目的とした、二つの展覧会を開催しました。

本書では、「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」(2011年7月26日~31日)、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」(2012年4月27日~8月26日 )の二つの展覧会に出展された64アイテムを、「衣・食・住」のカテゴリー別に完全収録しました。

雪の季節が長く厳しい環境のなか、自然と共存する暮らしを大切にしながら、東北の人々が知恵と工夫を凝らして生み出してきた美しく力強い品々をぜひご覧ください。

『東北のテマヒマ 【衣・食・住】』

著者:21_21 DESIGN SIGHT

監修:佐藤 卓

発行:株式会社マガジンハウス

定価:2,310円(税込)

21_21 DESIGN SIGHTと全国大型書店にて12月13日発売

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

田中一光さんから頂いた一番大切にしている作品です。

田中一光さんから頂いた作品で、文字に黒色のバーコ印刷がされています。

頂いたポスターはすべてフレームせずにポートフォリオケースに保管しています。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

『三宅一生の発想と展開 ISSEY MIYAKE East Meets West』出版の打合せを行ったヴェニスの旅。

同書に掲載された「刺子ユニット」(三宅一生1976年の作品)を着る三人。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

玉だけのデザインが時代の先駆となった。(1971〜1983年毎年制作)

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

116回企画展、蓬田やすひろ展「お江戸でゆらゆら」

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

私にとっての"宝物"は『日本の文様 花鳥/風月』から無印良品など。 勝手に一光「塾」の生徒と思っています。それは何を見ても何を考える時も、日本人と日本の美意識を忘れないからです。先生の日常の仕事の根底にあるものの感じ方と剣のような鋭さは何故?なぜ?から学んでいます今も...。

ベルリンでの個展「Ikko Tanaka Graphik Design aus Japan」オープニング

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

「ニッポンルネサンス」特集。コシノジュンコの新古典主義のページは田中先生自らアートディレクション。1ページ目の着物と柳はコシノジュンコの初めての着物展示会のポスターとして田中先生にデザインして頂いたものです。

1985年、アートディレクターの故・田中一光さんと当時渋谷西武にいらした水野誠一さんとで我が家で食事をした時、ひょんなきっかけから「日本人が日本をデザインしようじゃないか」という話が盛り上がりました。その時のお料理がイタリア製の大きなガラスのオブジェにおネギと白身魚のお刺身。それを見て田中一光さんが「これは新古典主義ですな」とおっしゃった。あの時の我が家でのオシャベリが発端となって『月刊太陽』の特集になりそれが後に西武百貨店の「ジャパン・クリエーション=JC」につながっていったのです。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

上海で、田中一光さんと「カレンダー展」を無事終えて、翌日は蘇州に遊んだ。朝、珍しく朝食に遅れていらした一光さんは少し青い顔をされていた。聞けば、東京から連絡があり、亀倉雄策さんが危篤だと言う。まさかあのお元気な亀倉さんが、と不思議に思った。急遽、翌日の便で帰国することとし、その日は予定通り雨の蘇州を見学した。カメラの前の一光さんは実に堂々として、これからの日本のリーダーに相応しいお姿だった。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

新事務所引越し3日間オープニングパーティー。田中事務所特製のハンバーグに先生がソースをかけてお客様に振るまっている様子。3日間大量のハンバーグを朝から仕込んでいました。

松吉さんの独立お祝。社員全員で草津温泉へ。その後、年末恒例行事となり、仕事納めのあと毎年草津温泉へ社員旅行へ行っていました。

スタッフ(緒方)の誕生日会。スタッフの誕生日にごちそうを作ってバースデーパーティーをやってもらいました。田中先生の誕生日会はスタッフでプレゼントを用意してごちそうを作ってお祝をしていました。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

私の個展「ピクチャーレリーフ」は尊敬する田中先生のネーミング。

セーヌ川船上パーティーにて。パリの空の下、シャンソンの名曲が流れる優雅で夢のような一夜。

センスを問われるポットラックパーティー。緊張のひとこま。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

NHK「男の料理」撮影風景

NHK「男の料理」撮影風景

バーベキューをスタッフと楽しむ

「Takeo Miji」個展のオープニングでハワイへ行った時ビーチにて

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

大日本印刷株式会社「CCGA」オープニング式典参加

「PLEATS PLEASE」プリーツプリーズ+勝井三雄グラフィック展がMDSギャラリーで開かれた。その時のオープニング・パーティー用に特別仕様のチョッキが200着作られ、三宅一生氏の計らいでオープニングに華をそえた。

「CCGAポスター展」の帰り。楽しい一時。

「CCGAギャラリー」オープニング

第2回世界ポスタートリエンナーレ・トヤマの審査員一同。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

草津温泉へのデザイン室忘年会旅行にて。

サルヴァトーレ・フェラガモ展、ウィンドウディスプレーを終えて。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

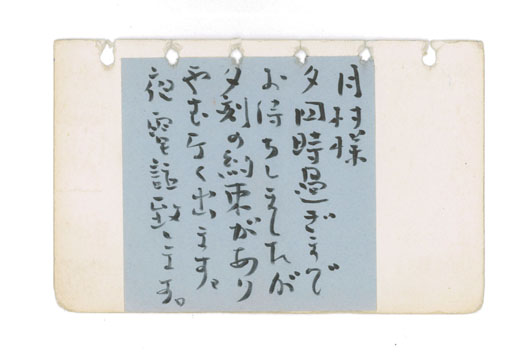

パーティー参加への礼状。さりげないハガキに美意識が滲み出ていた。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

アポなしで事務所を襲撃!!先生最高の笑顔!

ブラジル展に向う途中、トランジット中にハーバーへ行きました。ここからまだ12時間かかりました。

ミラノ展の準備中にスイスへ移動。展示準備中のひとときです。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

帰省中の二人の故郷奈良の小路谷写真館(麹谷実家)にて。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

山中湖、Vハウスにて。

忘れられない思い出がある。1977年、N.Y.で一光さんに誘われキース・ジャレットの演奏を聴きにいった。深夜2時からの演奏というのにビレッジ・バンガードは満員。演奏が終わると興奮した聴衆はしつこく手拍子でアンコールを要求した。ところが聴衆を静止したジャレットは意外にも不機嫌な態度で、「私は今この一時間の演奏に全身全霊を捧げた。演奏が終わった私の体は、魂もエネルギーも抜けた蟬の殻だ。そんな私にあなた方はまだ演奏を強要するのか」と開き直り、アンコールには応えず、彼は自分の創作活動への精神的、感覚的、肉体的な血みどろの努力について長々と語り始めた。

私はその夜のジャレットに感動した。ひとつの演奏に完全燃焼するすさまじい集中力、そして半端なコンディションで安易に聴衆におもねることをしない頑固さ。秀れたアーティストが自己を新しい創造に駆り立て、完全に向かうプロセスへの徹底したリゴリズム。私は毅然としたキース・ジャレットの姿に、なぜか一光さんを重ね合わせていた。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

先生の大回顧展オープニングの後。クリエイティヴな闘いの後、お互いを讃える至福の瞬間。

左よりステファーニア・リッチ(サルヴァトーレ・フェラガモ美術館館長)、田中一光、迫村裕子

撮影:伊藤 豊

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

閑静な住宅地にあった青山一丁目時代の仕事場で、田中一光(33才)先生の話に聞き入る太田徹也(左・22才)。

青山通りを眺望できる青山三丁目交差点にあったA・Yビル8階で仕上りを見る田中一光(36才)と太田徹也(25才)。当時は身なりに厳しく仕事中でもワイシャツとネクタイを着用。

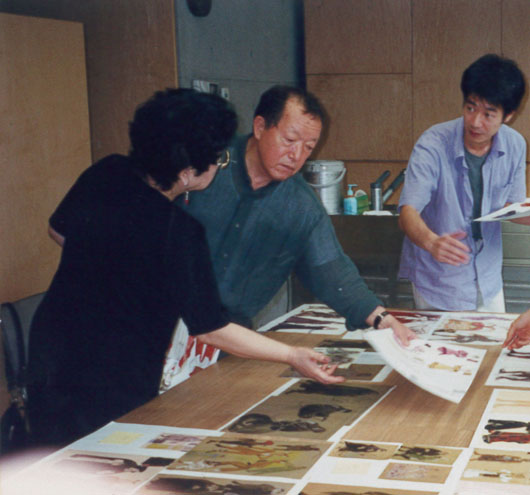

『The Rice Cycle』の本で撮影前の細かい打合せ。麻布・パークスタジオ。田中一光(44才)太田徹也(33才)と写真家・石元泰博(53才)。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

田中一光パーティーにて。

マッカリーナ建設現場にて。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

「モリサワ'82ショウ」の懇親パーティー。

日本文化デザイン会議「企業文化デザイン賞」受賞の感謝の集いで。

写植発明60周年記念『文字の博物館』出版記念パーティーで。

「モリサワ賞・国際タイプフェイスコンテスト」審査会で。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

ホンジュラス、コパン遺跡でモリサワカレンダー撮影の合間にランチ。

gggでの展覧会ルウ・ドーフスマン展のために来日した、田中一光さんの旧友のルウ・ドーフスマンさんとともに。

メキシコINAHで行なわれた「田中一光展」の打ち上げにて。

ミラノでの田中一光展会場設営中に一休み。後のベニヤ板に見えるのは茶室となる。

ミラノ田中一光展会場設営。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

田中さんは『話の特集』表紙を担当中。

『話の特集』の執筆者紹介欄にご本人お気に入りの写眞を提供いただいた際の写眞です。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

田中一光ディレクション「粟辻博」展、1968年に私がデザインした「フリーフォームチェア(テキスタイル:粟辻 博)に座っている様子。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

田中一光さんとの話し合いからできた竹尾研究所の企画展。

紙には食い入る程の熱い想いや厳しさも、人には優しい眼差し。

創業100周年に次の100年を見据え101色を創り上げた。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

初釜。茶懐石料理でお客様をおもてなしする亭主の田中先生。

送別会をして頂きました。先生と数少ない2ショットの宝物の写真。

思い出の夕食。海外でのマナーも全て田中先生に教えて頂きました。

お茶会のあと、先生の見立てのキース・へリングの掛け軸の前で。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

一光先生初の御来窯。大勢での楽しい夕餉のひととき、味のてなおし中。

先生の親友であったイサム・ノグチ邸訪問。特別なお出迎えをいただきました。

ノグチ氏は邸内にある作品(墓石)に分骨され眠っておられるそう。先生にとっては墓参の旅でもありました。

こんな迷惑をかけた事もありました。感動もいっぱい。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

マティスの版画を見てご満悦な先生

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

当時('89)日本アイビーエムの広報宣伝の指導をいただいていた。

その関係でIBM本社を訪問された時のスナップ。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

♪お殿様でも家来でも〜♪と歌って居た頃の一光さん。多分18才。

筆者作品集の為。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

雑誌撮影で郷土料理・奈良のソーメン料理を先生手作りで(打ち上げ)。

ベランダで朝食の時間です。先生の手料理です。

いい気持ちの小山がフレーフレー田中と応援団風にエールをおくっている風景。うれしそうな先生。

Vハウスから、朝夕に真正面に富士山が見えました。

外でバーベキュをよくやりました。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

田中先生がベネチアビエンナーレの受賞記念で作って下さった香合です。

「ひょっとしたらものすごいものかもしれない」とおっしゃっていました。中国のお土産です。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

アートディレクターとして無印良品の産みの親であり、多くの才能と出会わせていただいた。

モノづくりでもたくさんのご指導をいただいたが、このスケジュール帳は、先生自らデザインされ「これなら、いつからでも使えて、売れ残りや売り不足も心配ありませんから、その分、お安くして下さい。」とおっしゃりながら提供いただいた。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

なつかしい一光さん 海上雅臣

1964年7月〜1971年3月まで銀座・壹番館洋服店の3階に僕は壹番館画廊を開いた。この画廊は、当時まだ素材や技法別に画廊が存在していたのに対し、現代美術は、もっと自由な形で発表することに意味があると考え、それを目的にこの画廊は開いた。1962年に僕はパリに行き、その地の画廊のあり方を見てきた。

ビルの借り賃を払うため、年52週のうち半分を貸画廊、半分は支持する作家の発表展の為に使った。貸画廊の展示期間は1週間、僕の企画展は2週間。このようにふりわけたので、ジャーナリストの人達は、2週間の展示の時には、積極的に取材してくれた。一光さんもよく壹番館画廊に通ってくれた。

あるとき僕に、壹番館画廊のアルバムを本に作りたい、協力させてくださいと言った。その時僕は貸画廊で使ってくれた人達に、企画展だけのアルバムを作っては気の毒と思い遠慮したが、今になってみると大変惜しいことをした。一光さんは純粋な気持であたたかく見守ってくれていたのだ。その期待に応えなかった僕の優柔不断さを残念に思う。あの時一光さんのデザインで、銀座における僕の活動をアルバムとして残されていたら...と今にしてつくづく思う。

一光さんはなつかしい存在だが、手元に写真は一枚もない。

一光さんは僕が井上有一を推していることに共感して一字大作を買ってくれた。一光さんの突然の死は僕を驚かせ、いろいろな事を思い出させた。

(テキストは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

一光先生他、錚々たるメンバーで披いた初釜でした。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

月刊『室内』連載「現代の職人」の撮影。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

毎年恒例、酉の市のお参り。スタッフ全員にも小さな熊手を。

ベルリンでの個展前に、坂 茂氏設計の日本館を見にハノーバー万博へ。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

アトリエ座公演ペレアスとメリザント。田中さんは老王アルケル。

カネボウ入社当時。どのスナップにも二人が並んでいます。

カネボウ入社当時。どのスナップにも二人が並んでいます。

ツーショットの写真の中で一番気に入っています。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

西武劇場からフリーになり、時折いただく寸評は勇気の素でした!

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

一光さん、後輩の京都芸大連(連長木田安彦)と徳島の阿波踊へ。

祇園祭宵山見物の一光さん。

お好み焼き大好き人間の一光さん。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

1977年私が毎日デザイン賞を受けた折、一光さんは「一生さん、本をつくりましょう!」と。あれよあれよという間に編集の分室をしつらえ作業がスタート。翌年完成したのが『三宅一生の発想と展開 ISSEY MIYAKE East Meets West』(平凡社)の本。

Model: Iman Abdulmajid

着る人:左頁 白洲次郎、北村みどり、右頁 白洲正子/撮影:操上和美

(コメント、キャプションは全て提供者による)

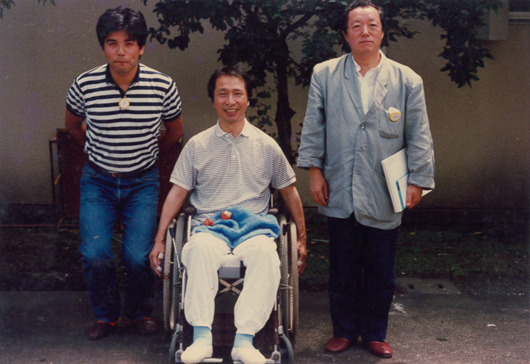

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

スポーツの苦手な先生は、すごく緊張したという。ルソン島にて。

静岡の伊東重度センターにまで様子を見にきてくれた。

個展をやったとき、特別サービスをいってサインをしてくれたもの。

下手くそな個展であっても見にきてくれた先生がなつかしい。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

「日本のデザイン展--伝統と現代」の準備のためモスクワへ。

門司港ホテルのオープニングセレモニーの後荻市を訪れる。

粟辻 博邸にて茶会。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

(キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

写真館で家族写真。戦後、時代が変わりこの様な風習は無くなりました。

お墓参り。1980年母が亡くなり奈良から鎌倉に墓を移して以来、年5回のお参りを22年間欠かさず私達の小さな車で通い続けました。

恒例の「元日のお祝い」。これも途切れる事もなく、自作の料理を加えて続けられました。

別荘でバーベキュー。別荘半月亭の横で、一光製バーベキュー調理中。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

土門 拳『文楽』打合せ。田中先生のご提案に笑顔で意思表示する土門氏。

土門 拳『文楽』打合せ。田中先生は本のイメージを語り続けた。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

バンコクのガラス工場と、チェンマイ奥地の草木染工房を視察しました。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

モリサワカレンダー「人間と文字」の撮影でイスラエルへ行った時、死海を見渡す岡で、向かい側はヨルダン、50℃以上の暑さでした。

モリサワカレンダーの次のテーマ「アラベスク」のリサーチでイスタンブールへ、トプカプ、ブルーモスク等を見学、朝ホテルから出た所で熊の芸人達にバッタリ。

散歩中に不思議な木を発見、田中さんに入って頂いて。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

9月21日より開催の企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

(桑沢デザイン研究所)卒業の時「もう君達とは商売敵だ」と驚かされた...が。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

9月21日より開催の企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

1950年代、一光さんとよく会って話し込んだ。

一光さんが東京に移るので見送りに。

一光さんと福田繁雄さんと私の個展で。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

9月21日より開催の企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

亀倉雄策 73才、田中一光 58才、松永 真 48才。イッセイ・ミヤケのポスター展にて。

田中一光 60才、松永 真 50才。全国カレンダー展の審査会にて。

松永 真の個展のオープニングにて。田中一光 70才、松永 真 60才。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

9月21日より開催の企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

鋭い眼光で射る 一光先生。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

9月21日より開催の企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

田中先生は、ISSEY MIYAKEのコレクションを必ず観にいらして、クリエイションのことをご理解くださいました。

うつくしいもの、美味しいもの、楽しいことを大事にされ、そしていつもユーモアのあるお言葉をくださいました。

この日は見たこともない友人達の姿をみて、ほんとうに心から楽しまれていらっしゃいました。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

9月21日より開催の企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。